基层形式主义困局何以发生与矫治?

2024-06-15王春城苏菲

王春城 苏菲

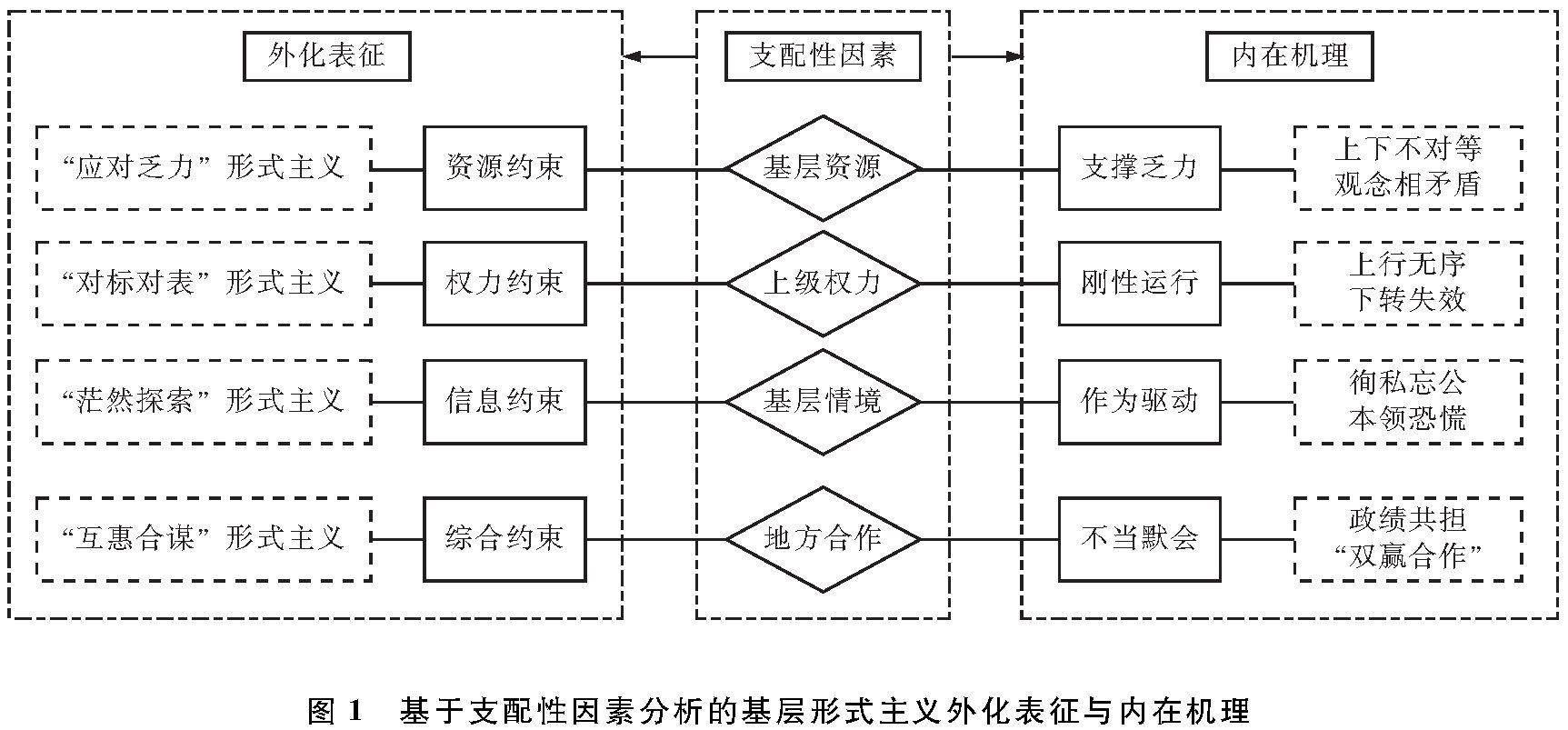

[摘 要]基层是服务群众和政策执行的终端末梢,但陷入了形式主义困局。基层形式主义与政策执行过程中的模糊性和冲突性密切相关,不同程度的模糊性和冲突性及其组合对应不同的政策执行样态,背后是不同的支配性因素,反映不同的形式主义表征。“行政性执行”因资源约束导致应对乏力的形式主义,“政治性执行”因权力约束导致对标对表的形式主义,“实验性执行”因信息约束导致茫然探索的形式主义,“象征性执行”因综合约束导致互惠合谋的形式主义。根源在于“基层资源”在僵化科层制中的支撑乏力,“上级权力”在高度冲突性中的刚性运行,“基层情境”在高度模糊性中的作为驱动,“地方合作”在高模糊冲突中的不当默会。矫治基层形式主义,要夯实基层资源,适配更为务实的科层运行;调适上级权力,实施低冲突化的激励约束;解析基层情境,培育低模糊化的基层空间;规范地方合作,构建清晰协同的基层生态。

[关键词]基层形式主义;模糊性;冲突性;政策执行

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2024)03-0050-13

一、问题提出:对基层形式主义的现实与学理关注

基层强则国家强,基层安则国家安。基层是连接国家与人民的桥梁纽带,是服务管理群众的前沿阵地,也是各项民生发展政策落地的最后一环。

形式主义问题较为广泛地发生于基层场域,成为基层治理的阻梗与政策执行的淤塞,社会各界关于整治基层形式主义的呼吁日益强烈。基层形式主义集中表现在政策执行中脱实向虚,对上形式服从,对下肤浅应付,致使基层治理有行动而缺乏实效,政策落实有过程而背离目标。基层形式主义随着时间推移和场景变化而呈现不同的变种样态,如“指尖形式主义”[1]“讲政治形式主义”[2]“比照性执行”[3]“事务性形式主义”[4]等,甚至陷入以形式主义反对形式主义、越减越负的怪圈。基层形式主义问题不仅是寄生于基层治理中的“纤芥之疾”,更是政策过程出现偏差导致的“腹心之患”,使政策在执行过程中与原初目标渐行渐远。

基层形式主义的发生与政策执行过程高度相关,研究基层形式主义不能仅从问题表面着手,更应深挖形式主义顽症背后的政策执行逻辑,相关研究集中在三个维度。一是政策执行过程的体制维度,主要从府际关系视角出发,基于我国自上而下的政策执行压力型体制,发现基层形式主义的底层逻辑,即“上下博弈的系统性失灵”[5];从央地两个层面考察,发现激励机制下地方“风险规避的信号发送逻辑”与约束机制下中央“技术选择逻辑”交织引致基层政府的留痕形式主义[6]行为;瞄准“指尖形式主义”探索其深层制度性原因,如“我国压力型体制与数字治理间存在多维冲突”[7]等。二是政策执行过程的行为维度,少数基层政府利用对政策自主性诠释的制度空间,未能切实结合属地情况积极落实上级决策部署,诠释了“变通执行政策”或是照搬照抄、对标对表的“机械执行政策”[8];

在消极执行过程中“行业实践中的法律政策规避”[9]导致政策在基层的搁浅、悬浮问题;在层层操作化、在地化的政策“转换”过程中“指标量化体系与顶格管理模式”[10]造成政策的转换失灵与多重脱嵌,引发政策“故障”与基层治理的目标混乱、冲突加剧、形式主义增生等多重困境。三是政策执行过程的文化维度,以观念认知为起点,认为基层形式主义主要是由政绩观偏差、权力观异化、利益观失当、群众观偏离造成的。虽形式主义受制于体制影响,但有其更深层更根本的文化心理和观念原因[11],在基层行政责任观念异化与注重“痕”绩的政绩观驱使下发现形式主义的产生机理[12],基层干部的风险和机遇认知造成了“形式主义”消极治理实践的主观情境[13],党员意识、执政意识、先进意识、服务意识这“四种意识”认识不足也是引发基层形式主义的作风因素[14]。

现有关于基层形式主义的研究较为丰富,但尚存不足之处和拓展空间。一是聚焦的三个维度多从“政策”之外看政策执行过程,涉及政策本身因素的分析不够充分,而政策本身的特性(如模糊性、冲突性)影响政策执行的具体方式与行动者的策略偏好[15]。

二是虽维度多元但较为零散,缺乏对与政策执行过程相关的基层形式主义的系统性剖析,三重维度并未体现显著的整体性分析框架。三是多从宏观制度或微观实证来探究基层形式主义问题,在理论深挖与学理阐释上付之阙如。鉴于此,本文以政策的模糊性、冲突性特性为起始线索,借用马特兰德的“模糊—冲突”政策执行模型构建分析框架,深入探究基层形式主义困局的发生机理与治理之策,以期为基层治理与政策执行研究拓展学理视角和行动空间。为更清晰地呈现基层形式主义发生和治理的因果逻辑,本文引入案例分析法,通过案例研究的实证主义与诠释主义范式提供方法论基础[16]。为防止案例研究陷入自我循环的论证误区[17],本文的案例选择重在“典型性”而非“代表性”,通过对“家庭医生签约服务”政策执行案例的事实梳理和学理挖掘,解析问题,阐明机理,透过“事”看清“理”,实现具体案例与因果关系的比勘互证。

二、理论框架:“模糊—冲突”政策执行模型

政策模糊性与冲突性是研究基层形式主义困局的“切入口”,被视为政策规范转化为政策执行过程中的两大要素。政策模糊性是政策的特殊属性,与科层制相悖却切实存在于政策之中,以往的二元对立观点——“政策越清晰越利于执行,政策模糊意味着政策过程成为‘黑箱,带有极大不确定性同时含糊其词,模棱两可,容易导致政策失败”,实际上误导了人们[18],模糊性本身是个中性词而无褒贬之义。模糊性可能使政策前景不易明观,但同样为政策执行带来了自由余地与缓冲空间,提高政策执行过程中的可行、适应、包容与自主。绝对的清晰只存在于完全理性基础之上,其本身是无法达到的,政策模糊性的提出更加贴合实际的政策执行过程。政策的实质是对价值进行权威性分配,不同的所属团体、各异的思想理念、矛盾的利益归属在价值分配上会产生冲突,而冲突不可能完全消除,根源在于人类多样性与价值分配复杂性。政策冲突性与模糊性不是有无问题,而是程度高低问题。

“模糊—冲突”模型是基于政策模糊性、冲突性的高低来分析政策执行过程。关于政策执行,学界主要分为“自上而下”和“自下而上”两种模式,其各有侧重且有各自缺陷。马特兰德试图实现这两种模式的综合,不是对其进行结构性的整合归纳,而是寻求“何时适用”的灵活使用,通过探究政策模糊性与冲突性,构建“模糊—冲突”政策执行模型。模糊性指政策目标、技术手段、参与者的模糊不清;冲突性是政策涉及的利益各方由于价值观念不同、实际情况有别而在目标选择与执行手段上的冲突[19]。根据模糊性和冲突性的不同程度及支配性因素,可分为四种政策执行样态。当模糊性与冲突性均处于较低水平时,政策执行是一种“行政性执行”,组织运行状态类似于韦伯的科层制,上下级对目标和手段的认识较为清晰一致,政策执行的关键因素是“资源”,是技术性问题。当模糊性低、冲突性高时,政策执行是一种“政治性执行”,政策有明确界定的目标,但目标间及实现目标的手段可能存在冲突,政策执行的关键在于“权力”,可通过采取强制手段达成一致、形成协议。当模糊性高、冲突性低时,政策执行是一种“实验性执行”,与“垃圾桶”模型有相似之处,更加包容政策的不确定性,是在批判反思绝对理性基础上形成的非理性决策,政策并不明确,各参与主体由于没有明晰的利益信息而冲突较少,关键要素是“情境”,包括参与主体的积极性和拥有资源等,但容易出现追求自身利益而罔顾公共利益的“小王国”[20]现象。当模糊性和冲突性均较高时,政策执行是一种“象征性执行”,高度模糊的政策透露出的隐约符号让利益各方冲突加剧,政策执行的支配性因素是“优势联盟”,是地方一级的合作力量,优势联盟的强大力量会使政策在执行过程中朝着对自身有利的方向倾斜(见表1)。

“模糊—冲突”模型适用于解析基层政策执行中的形式主义问题,其适用性可从两个层面理解。一是“模糊—冲突”模型是在归纳总结众多政策执行因素基础上形成的,而基层形式主义是政策执行在基层场域深陷“内卷”漩涡与“空转”暗流的映像表现,两者所探究的领域具有相通性、主题具有相关性、对象具有一致性。二是以往研究已证实,与其他政策执行模型相比,“模糊—冲突”模型并不是一种仅仅停留于理论层面的理想化模型,而是能对基层实践问题作出现实剖析,如探究地方落户政策的失效问题[21]、市县禁渔令政策执行问题[22]、基层政府农业政策执行悖论[23]等,表现出令人信服的解释力。

“模糊—冲突”模型是在特定背景条件下提出的,由于时代发展变化及各地各种情景的不同,在应用时需进行适应性变通以切合研究场景,如对模型中的冲突性进行细化修正来研究城市基层治理“软硬兼施”的政策执行逻辑[24]等。针对本文讨论的基层治理及其失灵后产生的形式主义问题,适应性变通主要是对政策执行样态中“支配性因素”的具化(见表2)。在行政性执行中,因基层位于国家与社会联结的特殊方位,可将原有的支配性因素落实细化为“基层资源”,包括人才、财力、技术支持等。在政治性执行中,政策模糊性于之前不变,但冲突性提高,政策执行到基层一级时,面对的冲突来自多个方面,包括政策主体与目标群体及政策主体内部横向不同部门、纵向不同层级之间,这时上级可运用政治性强制权力来推动政策在基层的执行,支配性因素具化为“上级权力”。在实验性执行中,由于各地具体实际情况不同,上级在下达政策时往往作出模糊性部署,留给基层一定的自主权,在政策“统一性”下预置了政策“灵活性”,政策“原则”包容了政策“变通”,这时的政策执行张力较大,可根据基层情境而灵活变通,支配性因素具化为“基层情境”。在象征性执行中,考虑到我国基层治理的制度安排特点和现实运行特征,可将支配性因素“优势联盟”具化为“地方合作”,既包含地方上下级间的府际合作,也包括政府与社团、媒体、群众等社会主体间的合作。地方各主体通过协商达成一致,克服政策冲突性并在不断探索过程中减少政策模糊性,达成政策共识。在以上四种支配性因素所对应的四种政策执行样态中,何故会出现形式主义?问题缘何?机理如何?何以破解?弄清楚这一系列问题需对支配性因素及形式主义产生逻辑进行深入分析与内在挖掘。

三、案例呈现:家庭医生签约服务政策执行中的基层形式主义表征

家庭医生签约服务政策是“以社区为范围、家庭为单位、全面健康管理为目标,通过契约服务的形式,为家庭及其每个成员提供连续、安全、有效、适宜的综合医疗卫生服务和健康管理的模式”[25]。在“大健康”“强基层”[26]背景下,家庭医生签约服务政策对于保障居民健康、提升基层医疗卫生服务水平具有不可替代的作用。特别是在脱贫攻坚过程中,针对建档立卡户实施全覆盖的家庭医生签约服务,是应对因病致贫、因病返贫风险冲击的重要政策举措。然而,科学的政策设计在执行过程中面临着异化风险,部分地区在基层实施该项政策时,由于资源局限、考核导向、信息不对称、政绩观偏差等原因,出现了搞形式、走过场、重应付,未真正产生政策实效,滋生了明显的形式主义。对此,基于“模糊—冲突”政策执行模型来探究家庭医生签约服务政策在基层推行过程中的形式主义窘境。

(一)行政性执行:资源约束与“应对乏力”的形式主义

对政策执行过程而言,当模糊性和冲突性均处于较低程度时,政策执行资源成为影响政策执行方式和效果的关键因素:如果资源保障充盈,政策就能执行“实”,相反,如果资源约束较强,政策执行就会“虚”,“脱实向虚”的政策执行会孕育形式主义风险。在低模糊与低冲突的行政性执行中,目标和手段较为清晰,《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》和《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》明确提到签约覆盖率的政策目标,对付费机制、绩效考核、技术支撑等政策工具也作出相关规定。家庭医生签约服务政策是一项自上而下的政策供给与政策安排,带有强制性,上下级对政策认识较为一致,少有分歧和矛盾。那么,低模糊、低冲突的政策为何还会在执行过程中出现签而不约、只签不约等现象?原因不在于政策顶层设计,其中的重要问题是基层特殊场域面临的资源不足。面对上级下达的明确任务,基层即便有意严格落实执行,但因自身资源储备量(如医生数量)不够充分,或基层未能正确使用稀缺资源而造成资源浪费虚耗,以致出现走流程、重过场的“应对乏力”形式主义。

基层资源是行政性执行的支配性因素。在家庭医生签约服务政策执行中,基层资源匮乏主要体现在人才、资金、设施等方面。一是优质医疗人员稀缺。家庭医生服务以高素质全科医生为主要支撑,全科医生是居民健康的第一“守门人”,但基层医师数量有限,全科医师更加稀少,况且家庭医生还承担着走访问诊、临床医疗、健康指导、药物配送等多项工作,其时间精力与服务对象多、任务重、时间紧不相匹配,最终导致了“只签不约”的应付现象。二是财政资金难支持。虽然国家对家庭医生签约服务政策给予了一定经济补助,但地方财政资源往往难以支撑起长期稳定的政策运行,尤其一些经济落后地区的财政力量更加有限,而家庭医生签约服务政策在实施过程中要消耗掉大量财力,没有财力支撑的政策难以真正落实。三是医药设施不完善。家庭医生需要匹配药物和医疗设备来进行公共卫生与医疗服务,但基层尤其是欠发达乡村难以具备完善的医疗设施。政策虽要求促进基层医疗卫生机构与二级以上医院用药目录衔接统一,但实际上基层药物不够完备,难以有效满足居民的用药需求。基层处于优质人才稀缺、财政资金不足、医药设施不完善等多重困境,但上级又有明确的任务要求,基层对此应对乏力,导致虚假签约、签而不约等问题。在科层制下,当任务沿着纵向层级下发时还会出现层层加码,出于顶格管理的“最优化处理”,各级往往在乎的是超额完成指标。任务指标提高,资源匮乏不足,需求多供给少,供需矛盾加剧了基层形式主义问题,导致签约率虚高。资源短缺束缚下的行政性执行,最终导致“应对乏力”的形式主义。

(二)政治性执行:权力约束与“对标对表”的形式主义

权力是调和冲突的常见方式和有力手段。在权力运行过程中,上级能够依靠其在层级结构中的势能而强有力地调控下级行为,对下级形成权力约束,具体实现方式包括下达命令、分配资源、制定标准、检查考核、奖励惩戒等。部分地区的家庭医生签约服务政策执行呈现“低模糊—高冲突”的政治性执行特征,高冲突性主要体现在三个方面。一是基层医疗机构与上级医院的利益与人员冲突。政策规定要做好家庭医生与二三级医院间的转诊服务,但出于与患者数量挂钩的利益诱惑,医院向下转诊存在困难。政策鼓励符合条件的医师加入家庭医生队伍、盘活基层医疗卫生服务,但对二三级医院来说是一种人员损失,基层和二三级医院在医务人员及其精力分配上存在冲突,尤其是骨干专家下沉成为难点。二是家庭医生就医模式与居民传统就医模式冲突[27]。受传统观念及被动签约影响,一些居民不清楚政策内容、不信任家庭医生水平,习惯于大病小病都去较大医院,而这与家庭医生基层首诊的就医模式存在矛盾。三是家庭医生的自我冲突。受经济人属性驱动,家庭医生也会追求自身利益,不愿将时间精力下沉到服务报酬偏低的基层,下沉基层虽能获得一定补贴,但时间精力和机会成本高昂,影响了家庭医生的职业积极性。三方面的冲突又会相互强化、恶性循环,严重影响签约服务的实际质量,由“签而不约”变成“约而无质”,政策难以真正落地。

为保证家庭医生签约服务覆盖率和政策落实,上级对基层政策执行情况进行严格的考核评估,并将考核结果与绩效、人事等挂钩。在此过程中,部分地方出现了形式签约、重在留痕、档案泛滥等形式主义。文件档案、走访次数、佐证图片等“硬”指标代替了服务内容、质量、效果等“软”指标,成为基层的主要关注和努力方向。基层针对上级权力约束而不得不“对标对表”,家庭医生在迎评迎考、留痕处理上耗费大量时间精力,重形式轻实质成为他们不得已而为之的“杀手锏”,服务对象也抱怨“问医生就是在填表格、整档案、打电话,根本没时间提供医疗卫生服务”、“医生的任务是治病救人,不是填各种表格”。考评约束下的政策执行虽一定程度上保证了预期成效的达成,但过于强制刚性的权力运行亦会引致基层“对标对表”的形式主义。

(三)实验性执行:信息约束与“茫然探索”的形式主义

信息是政策执行的基本要素,当政策执行过程受到显著的信息约束时,政策执行者面临的是模糊的政策执行情境,往往会无所适从而茫然采取那些主要体现为形式意义的行动。家庭医生签约服务政策的实验性执行体现为模糊性高、冲突性低。如在人口稀少的偏远乡村,由于服务对象数量少,所需的家庭医生数量有限,家庭医生往往由各村的村医担任,村民对其比较熟悉和信任。这类情况大大降低了政策执行中的冲突性,政策目标遵循上级发布的要求即可,但政策手段比较模糊。上级发布的指导意见往往是原则性、方向性的,具体的执行手段需根据不同实际情境灵活运用,给予了基层一定的弹性空间,政策执行的关键要素成为“基层情境”。高模糊性政策执行面临的信息少、难度大,基层需主动探索调适,合理把握政策执行的进度、尺度和强度,通过不断“试错”找到适合自身情境的解决方案。在主动探索过程中,基层需付出大量时间精力来搜寻信息,而探索的最终结果却具有很多不确定性,基层往往不愿真正地进行深度探索。加之政策冲突性低,鲜少涉及利益矛盾和纠纷,对基层来说无关要害,出于主观懒怠或能力不足,部分基层组织采取简单粗暴方式,生搬硬套上级指令,对政策执行茫然推进、草草了事。

在部分地区的政策规定中,针对糖尿病、高血压等慢性病,家庭医生要每年随访4次,服务时长每次不低于8分钟,家庭医生的服务蜕变成为次数而随访、为时长而问诊,不关注是否切实有效,不考虑服务方式是否符合实情,只是一味盲目执行。除家庭医生职业懈怠、责任心缺失、本领缺乏等主观因素促成了这类现象外,实验性执行中提及的“流动的参与者”也是其重要因素。在偏远村庄,人口流出多,很多村民外出打工甚至常年定居在外,对其进行后期追踪、随访、问诊便成了难题;而留守在村庄里的居民,多是自理能力弱、文化素质不高的老弱病残,他们的语言表达和理解能力有限,家庭医生对他们进行随访、提供健康咨询等服务难以被有效承接。这种情况对基层执行能力提出更高要求,对情境信息提出更高标准,要根据流动人口与村庄现状进行签约服务的适当调整。由于我国政策体制与组织结构的复杂性,基层的变通往往容易引起“牵一发而动全身”问题,降低了基层变通执行的主动性,基层为了完成工作指标而刻板执行,且如果根据情境灵活处理需消耗时间精力去研究,就会增加基层工作投入。基层懒于考量复杂执行环境,倦于采取差异性行为,最终选择了形式化盲目处理的方式。在高模糊的实验性执行中,基层人员固有无奈和妥协,但忽略情境、信息束缚,只是一味照搬照抄上级指令,最终形成了“茫然探索”形式主义困局。

(四)象征性执行:综合约束与“互惠合谋”的形式主义

当政策执行过程的模糊性和冲突性较高时,整个政策执行活动会受到上述三种执行样态中所涉及的种种约束。与实验性执行的情境不同,象征性执行大多发生在一些有基础条件的城市地区。在中央的政策指导下,允许有条件的地方创建多样适宜的家庭医生签约服务模式,留给基层一定的自由发挥空间,政策执行张力较大。由于城市资源多、居民多,所需家庭医生数量多、水平高,导致总体上冲突性较高,冲突的具体表现与政治性执行中的冲突性相似。无论是高模糊下的张力还是高冲突下的矛盾,都为政策执行带来了综合多样的约束,支配性要素成为“地方合作”,合作的主体包括政府、社会组织、群众等。政策执行的成败取决于是否有恰当性合作。地方合作恰当,在上级政策指导下主动探索适合本地实际的家庭医生签约模式并积极试验实行,形成可以推广的借鉴经验,这就是成功的政策执行,如上海市“1+1+1”签约服务模式、杭州市“医养护一体化”签约服务模式、厦门市“三师共管”签约服务模式[28]等。地方力量合作不恰当,则形成上下、横纵间的“故作糊涂”式默契,与上“共谋”与下“双赢”,上下一体形成利益共同体,阳奉阴违,表面看似合作推进政策,实则流于形式、弄虚作假。

在家庭医生签约服务政策执行过程中,由于资源匮乏和人才短缺,社区的执行效果可能无法达到上级要求,基层政府会选择相对较好的社区作为亮点来集中应对上级的检查和考核,着重发展亮点工程。被选择的社区本就“负重前行”,加之集中的考核迎检工作,使社区不堪其重。但这也为社区与基层政府间的博弈增加了“筹码”,基层政府对社区需求增加与资源不足的矛盾表示理解[29],对政策执行效果“睁一只眼闭一只眼”,形成恶性循环,社区敷衍,政府默许。与此同时,这种不当共谋现象会出现在家庭医生与签约对象之间,主要表现为“互惠双赢”,即家庭医生通过违规合作节省自身的资源与时间,政策对象也能从中满足自己某些方面的需求。如家庭医生可通过开具处方药延长拿药周期、过度开药、教患者自己使用血糖仪等减少患者看诊次数以此来减轻工作量,并趁此“收买人心”,提高居民满意度,而签约对象因此可以少来医院、提高便利甚至过度取药减少付费,形成了一种不合规、不恰当的“双赢”局面。象征性执行因高模糊性与高冲突性受到多层束缚,执行主体只能就任务达成“虚假”默契,形成了不当合作的“互惠合谋”。

四、逻辑归因:基于支配性因素分析的基层形式主义发生机理

借助“模糊—冲突”政策执行模型,通过具体案例的呈现,对基层场域中政策执行的形式主义异化问题有了具象的认识。在此基础上,应深入进行逻辑归因,探究“缘何如此”,回答“何以生成”,将四种政策执行样态中的“支配性因素”视为学理分析的支点,阐释基层形式主义的发生机理(见图1)。

(一)基层资源:僵化科层制中的支撑乏力

在行政性执行中,低模糊、低冲突的政策属性使组织运行依循科层制。科层制体现为分工明确、层级节制、规章严格、理性至上,但在现实运转中往往囿于这些特征而陷入僵化,过于恪守“程序化”样态、遵循“模式化”规范、服从“绝对化”理性,导致科层运行走偏,造成基层资源与遵照原有轨道传递运输至行政末梢的工作任务难以适配。

第一,纵向传导链条下任务层层加码与基层资源不对等。科层制遵从严格的层级节制,具有完备的自上而下纵向传导链条,上级下发任务,负责决策和监督,下级遵守指令,负责操作和执行。顶层设计目标,但每一层级迫于纵向防衰减逻辑[30]与横向竞争邀功逻辑,总会要求下级超额完成任务,导致任务在下发传送过程中层层加码。纵向看,在自上而下传导过程中会出现政策信号的减弱与执行效力的消缓,上级为了确保目标充分达成而让自己保持主动,倾向于提高目标和标准来超量激发政策执行动力;横向看,面对同级的横向竞争,“邀功式”加大目标完成量成为各层级心照不宣的“暗作”规则,以求得晋升之路。自上而下,层层传递,冗余逐级累加,任务膨胀愈大。位于终端杠杆与体系末梢的基层,最终接收到的是与现有资源不对等的签约工作量与达标任务数,打破了基层原有资源与接收任务的平衡,现有基层资源无力支撑、无望充分完成下达任务,基层只能就现有资源存量做足“面上”的努力。

第二,理性主义导向下规定严格遵守与基层资源相矛盾。科层制强调规定的严格执行,重视理性主义的命令遵从与非人格化,但事实上,在政策执行过程中不可避免地会出现与科层制相悖的非理性因素。面对层层加码下发的膨胀任务量,理性要求基层“必须完成”,但基层无相匹配的资源,以致形成理性认知上的“不可能完成”及非理性地追求“必须完成”。这就在“必须”与“不可能”间形成悖论,从“必须完成”到“不可能完成”再到“必须完成”,关键逻辑在于资源错配。于是就有了基层的“权宜之计”,把有限资源投入到面子工程、形象工程中,打造“完美”达成率下的“虚幻镜像”,看似用基层原有资源储量完成了签约率等方面的严格要求,实则滋生了形式主义,浪费耗损了稀缺资源。

(二)上级权力:高度冲突性中的刚性运行

在政治性执行中,低模糊、高冲突的政策需通过上级强制性权力来减弱冲突、推动执行,而上级权力作为一种特殊变量,就是具备双重性的“矛盾体”“双刃剑”:一方面,上级的强制权力会让下级迫于权威而达成一致,推动政策落实;另一方面,如果权力缺少束缚与规范,易形成权力的刚性运行,造成强制刚性“樊笼”下的被动妥协,演化为形式上的服从、表象化的执行,导致政策落实的虚无和悬浮,成为政策实施的“桎梏”与“枷锁”。高度冲突性中的权力运行刚性往往造成考核问责异化,权力责任失衡等问题,导致权力的“上行无序”与“下转失效”。

第一,“上行无序”中的权力强制刚性导致选择执行。一是考核权力刚性下的角逐倾向与排序处理。为防止数据作秀等问题,保证签约服务政策的规范性与真实率,上级采用兼具激励与鞭策的考核评估,促使基层落实服务要求,基层治理行为被考核权力所“塑造”。但考核权力在自上而下的运行过程中出现偏离:考核标准刚性转化,将服务要求量化为指标、比率、频率等,忽视了那些难以量化衡量的服务实效;考核次数过于频繁,基层为迎评迎考而分身乏术,甚至无暇开展正常工作;考核方式注重痕迹,以服务协议书、签约手册、健康档案为依据进行评价。考核工作中的痕迹检查本无可厚非,但留“痕迹”不能唯“痕迹”,过多的表单、账本、材料反而成为政策执行的负担,过于留痕做无用功,重“痕”不重“绩”,留“迹”不留“心”[31]。考核结果事关政绩和职位晋升,出于利益角逐与晋升渴望,基层人员会针对考核内容进行排序处理,优先执行与政绩紧密相关的内容,只重刚性指标、只看考核结果、只管痕迹处理,为应对考核任务、获得荣誉表彰而格外看重“多账表”“厚材料”“美图表”。二是问责权力刚性下的畏惧心理与避责执行。问责本是一种监督纠错机制,但问责泛化滥用及权责不一致导致问责权力的偏离。

动辄问责成为基层头顶上空的“达摩克利斯之剑”,影响基层工作的积极性与主动性,过多的问责、过度的追责反而形成束缚,制约基层工作的正常开展。一旦被问责,基层将面临通报、批评、纪律处分等惩罚,出于对权力的畏惧,本着“不出事”原则,基层往往会选择“能少做就少做、能不做就不做”来甩锅避责,导致政策流于形式而无法落实。

第二,“下转失效”中的权力过度集中致使权责不对等。虽然权责一致被视为组织结构的基本原则,向下放权也成为重要的改革趋势,但“事下人不下、责下权不下”现象仍屡见不鲜。权力高度集中在上级,因“属地管理”把责任推卸到基层,基层面临“责任在下、权力在上”的困局。基层地处低位、权力小,在政策执行中又被加大了责任,面临上行过程中不当的考核与问责,上下级权责不一致,在此行政生态下基层被迫以形式化方式处理工作,形式主义成为基层“不得不为之”的考量。

(三)基层情境:高度模糊性中的作为驱动

在实验性执行中,高模糊、低冲突的政策属性给予政策执行一定的自由空间,对政策手段不作强制规定,要求达成政策目标与任务指标即可,基层会形成一种“作为”导向,即在高度模糊的具体情境中,出于种种考量而在行动上追求“有作为即可”,而不论作为的内容、方式、有效性、合理性等,在此驱动下,基层本应对政策进行在地化、本土化、情景化的地方“转译”[32]变为照搬上级的“清晰化原则”、忽略上级容许的“模糊性处理”,滞塞政策“情境化”通道,不顾具体工作情境、不进行实地考察而“拍脑袋决策”“拍大腿行事”,难以反映基层实况、洞察群众诉求,最终只是敷衍搪塞。

第一,徇私忘公思想下的懒政怠政与忽视实际。当基层拥有了较大自主权,本应充分搜集信息后靶向施策,但有些基层组织责任心缺失,懒政怠政,对于上级下发的任务追求“有作为即可”,不顾所出作为、所作政绩是否合理有效,敷衍式完成指标,缺乏瞄向情境的针对性处理,“身入”基层却“心离”民生,表态积极而做事消极,政策目标的达成大打折扣,严重背离上级的政策初衷,不仅形式主义问题严重且官僚作风弥漫,严重危害基层治理的根基。徇私忘公思想偏离了上级赋予的自由裁量权,消解了“摸着石头过河”的探索机制,造成懒政怠政情况下敷衍塞责的刻板执行。

第二,本领恐慌状态下的无奈妥协与照本宣科。本领恐慌指知识和能力不足而引发的恐慌,集中体现为面对新任务、新情况或在较为艰难严峻的情况下,不愿探索前进。有些基层干部在面对高度模糊的基层情境时,害怕不能找到符合实际的方法来落实政策,对上级政策标准直接套用、不加变通,采取“一刀切”方式表现其“作为”,忽略具体工作情境,照本宣科。本领恐慌还体现在随波逐流、盲目随从方面,深知形式主义的危害,也清楚不顾实情、不加变通会导致形式主义的发生,但看到周围人皆是敷衍作为,害怕自己成为“个例”,惧怕被戴上“特立独行”的帽子,恐惧据具体情境而灵活执行政策招致同级的排挤欺压,选择“随大流”。如果说政治性执行中基层的甩锅避责是权力下压的被动妥协,那么实验性执行中基层的本领恐慌是主观因素下的主动妥协。

(四)地方合作:高模糊冲突中的不当默会

在象征性执行中,高模糊、高冲突的政策混杂于“自上而下”与“自下而上”双向运行中,上下交织形成默会空间导致政策执行的中断搁浅,需吸纳各方力量“缔结”共同体、加强合作来打破执行阻碍。出于政绩影响和利益追求,“缔结”共同体下蕴藏着合作失灵因子,易诱发地方的不当默会,导致合作“失当”,使聚合力量与正确走向背道而驰,成为基层形式主义增生的“土壤”。

第一, 与上“共谋”情形下“政绩共担”的异化默许。由于政策的高冲突性,政策执行变得困难,基层不是想尽办法去克服困难,而是通过与上级的非正式网络谋求政策执行蒙混过关,上级也深知基层根本无力完成工作任务而只能默许,对基层形式主义举动持包容态度。同时,上级政府要面对更上一级的考核和问责,基层的执行情况、政策效果和上级的政绩紧密相关,基层与上级政府形成“一荣俱荣、一损俱损”的政绩共同体[33],二者具有某种微妙的相互依赖性,成了“一根绳上的蚂蚱”。在面对更上一级政府的检查时,上级政府往往会事先作好安排,如在检查前选定“金牌路线”[34]“亮点项目”,

以求给上级留下超乎寻常的好印象,而被选定的路线和地方由于承担了过多的迎检迎评任务,上级政府出于“回报”更加默许甚至纵容其将形式主义进行到底。由于政策的高度模糊性,下级具备了可变通的空间,当上级的默许纵容成为一种常态,基层在微妙意会中将获得某种额外的勇气和补偿。

第二,与下“互惠”境况下“双赢合作”的监督缺失。“双赢”境况下的“下”,不单指下级政府或基层部门和人员,还包括群众、新闻媒体等社会力量。为掩盖形式主义问题,基层采取物质诱惑的方式引导群众,他们可能根本不清楚相关政策,但只要按要求配合考核评估就能拿到好处,当上级检查询问群众对政策的看法时,即使政策无效甚至出现执行偏差也能获得赞声一片。在基层与新闻媒体的“互惠合作”中,基层利用传媒向群众传达有利于己的信息,宣扬政策执行的行动和效果,置报道的真实性于不顾,只求形成有利于自身的舆论环境,媒体借此完成报道任务或获得某种回报。被形式主义俘获的政策执行真实效果和形式过场在社会上并无人在意,社会成了“沉默的大多数”,整个政策执行过程中缺乏有效的监督力量。与“上”“政绩共同体”的上下默许纵容为基层形式主义的滋生创造了条件,与“下”“不恰当互惠合作”的监督缺失为基层形式主义存续和放大提供了温床。

五、破解之策:基于支配性因素的基层形式主义矫治

“模糊—冲突”政策执行模型四种样态中的四个支配性因素,既可作为解析基层形式主义困局产生逻辑的学理支点,也可作为矫治基层形式主义困局的分析“切口”,针对基层资源的支撑乏力、上级权力的刚性运行、基层情境的作为驱动、地方合作的不当默会,分别提出相应的破解对策(见图2)。

(一)夯实“基层资源”,适配更为务实的科层运行

在行政性执行中,因僵化科层制中的基层资源匮乏而产生“应对乏力”的形式主义,其破解切口在于夯实基层资源,使其充盈丰富,严控和缩减任务加码,让资源与层级体制下传输的任务相适,让科层运行更为务实地适配基层资源状况。构建横纵交织网络,充实拓展基层资源,并以其为核心实现纵向贯通、横向吸纳、内生激活,不仅让上级“放得下”资源,更要保证基层“接得住”,确保基层治理“最后一公里”扎实前行。

第一,纵向贯通体制资源。一是确保优质资源下沉基层,资源与任务同向同行,保证基层不因资源约束而弄虚作假,这是矫治基层形式主义的物质基础。社会治理向基层下移,下移时应兼有任务与资源,保证二者匹配相当,规定工作量的“底线”,限定任务数的“上限”,从源头上防范虚假落实等形式之风。在下沉基层的各类资源中,注重信息资源的独特意义,打破信息壁垒,做好信息互通和数据贯通,带动资源流通。二是减少层级束缚,促使组织结构扁平化发展,明确条块分工,由割裂走向整合,这是矫治基层形式主义的组织保障。资源的下沉通过“条条”来传递、借用“块块”来整合,既要构建简约高效的运行体制,消减多层级体制下的工作层层加码与效用的层层递减,又需打造各部门的整合网络,打通堵点、破解阻梗、整合资源。让自上而下传送的资源切实有效,真正转化为政策执行效能。

第二,横向吸纳社会资源。打破传统界限,强化开放思维,让基层治理是“大家的事情”逐渐成为广泛的社会共识,在基层与外部社会的充分互动中,社会应力所能及地向基层补充各类资源。社会资源的涌入为解决政策执行资源匮乏问题提供有力支撑。基层在吸纳社会资源的基础上,将吸纳来的资源转化为民生福祉,真正做到“取之于民、用之于民”,充分响应民生发展政策执行的初心。

第三,内生激活自身资源。健全人才教育培训体系,通过定期培训与学习,促进基层人才培养,提高人才技能素质,弥补基层人才资源的短缺;借助科学技术手段,完善数字基础设施建设,提高基层运行的便捷性和高效化,推进基层资源的数智化。发挥基层内部的资源“产出”功效,形成“内源”造血之用,与外部资源输入相互催化,由内而外激活基层资源,释放基层政策执行内生动力。

(二)调适“上级权力”,实施低冲突化的激励约束

在政治性执行中,为克服高冲突性执行和权力刚性运行引发的“对标对表”,解决对策即调适“上级权力”,规范权力运行体系,保持权力运行弹性,实施低冲突化的激励约束机制,做到考核与激励交融,问责与容错纠错互嵌,权责对等一致,权力行使“上而适度”和“下而放权”,最终实现运转有道。

第一,考核与激励交融并行。科学行使考核权力,确保考核指标优化、频数适宜、方式多样,真考核干实事。考核权力要呈现张弛有度、松紧结合、适度刚性、持有弹性的状态,不仅要“考下评下”,还要发展“考上评上”和“自评互评”,防止权力的单向运行而造成行使偏差。促使考核权力“回归初心”,发挥激励鞭策作用,纠正考核权力下的自利角逐倾向,正确利用激励期望,将“为人民办实事”初衷镌入考核全过程。

第二,问责与容错纠错互嵌推进。问责使基层“有所作为”,容错纠错使基层“敢于作为”,要防止问责权力的泛化与不当造成基层“少为”“不为”。规范问责权力,降低高压问责下的矛盾冲突,让基层由畏惧问责的避责“不出事”逻辑变成尊重问责的担责“敢作为”思维。做好问责与容错纠错有机衔接,给予基层容错空间,让基层敢于在冲突性和模糊性中更具担当地探索创新。

第三,推进还权赋能和权责一致。不仅向上要做好权力的规范行使,还要向下做好权力的放权配置。上级适度进行简政放权,为基层还权赋能,实现“必要的约束”和“充分的激励”的体制性均衡,在下放权力过程中捋顺权责关系,明确职责边界,阻断下转过程中的配置不当,破解低效失序的运行瓶颈。上下层级间激励约束相得益彰,基层有权才能敢作为,有责才能不乱为,权责一体两面,相生相容缺一不可。

(三)解析“基层情境”,培育低模糊化的基层空间

在实验性执行中,高模糊性的基层情境促使基层“作为驱动”产生,滋生了基层肆意变通、机械变通的施策空间,治理向路在于解析“基层情境”,降低情境的高模糊性,培育低模糊化的基层空间,使政策模糊性在下行过程中得到有效应对和消解,保证政策执行不出偏差。

第一,给予基层技术支持,充分利用“数智时代”的科技优势,发挥现代信息技术的清晰化作用,借助网络智能手段,如互联网、大数据、人工智能等,推进政策执行环境、过程和反馈的信息化程度,利用高效、精准的信息化工具详细解析基层情境,降低客观模糊性和人为主观因素的干扰和影响。

第二,基层要靶向研判具体情境,充分搜集信息,摒弃主观懈怠和本领恐慌带来的策略主义,积极探索,广泛考量,使模糊情境下的刻板依赖变为具体情境下的清晰明朗,追求务实作风,树立正确政绩观,既要“身入”情境更需“心到”基层,使高模糊性问题通过探究实践过程转化为低模糊对策。

第三,建立基层信息反馈机制,强化基层的信息沟通和反馈,确保政策执行过程中的信息畅通。信息交流不仅在上下级之间,更在基层各部门及其与社会的广泛互动中,抛弃盲目追随、避免随波逐流,进行充满正能量的交流互动,激发基层的治理创新与实践热情,压缩模糊性、释放清晰性,解决情境的高模糊性问题,激活低模糊化的基层空间。

(四)规范“地方合作”,构建清晰协同的基层生态

在象征性执行中,高模糊高冲突形成了地方不当默会,治理的关键在于同时降低冲突性与模糊性,并相应构建清晰协同的基层生态,以恰当合作为破解切口,使“地方合作”规范合理,发展多主体协同治理,以点到线,以线织面,以面造形,促成一个多维立体的协同治理结构。党建引领为“内脏”,制度完善为“骨骼”,人民力量为“血液”,社会监督为“肌理”,多主体协同治理为“血肉”,共拧麻绳形成合力,在“恰当合作”中打破基层形式主义困局。

第一,加强党建引领,完善制度建设,减少“共谋”“互惠”行为。党建引领指明方向,保证治理向路不出偏差。持续加强党的领导,完善制度建设,立柱架梁,用法律检视“共谋”行为,用制度约束“互惠”活动,严肃处理阳奉阴违、投机取巧的行为,重视柔性思想教育,校准价值取向,让基层干部不敢、不能、不愿欺上瞒下,从源头上激发、从过程中促进、从结果中保障基层治理的良好运转,防范形式主义的滋生。

第二,尊重主体地位,发挥群众力量,健全社会监督网络。增强群众的主人翁意识与政治参与意识,从根本上防范其与基层政府开展表面“互惠”实则“双亏”的行为。依靠人民,根植人民,造福人民,激发人民主体动力,发挥人民主体力量,做到“人人参与、人人尽力、人人共享”,形成正当且良性的循环网络。鼓励群众揭发举报基层形式主义问题,这既是一种权利,也是一种责任。构建社会监督网络,形成外源监督力量,促使基层执行环境清晰透明,压缩共谋、互惠行为的生产空间[35]。

第三,吸纳多方力量,推崇参与民主,倡导多主体协同治理。健全共建共治共享的社会治理格局,吸纳社会力量,推进基层政策执行由单一力量变多元参与,由碎片变整合,由自上而下单线链条变上下联通双向互动,由不当虚假合作变正当透明协同。加强政策宣传,让社会力量实际参与到治理工作中,真正感受施策影响,增强政策认同,减少政策内在的矛盾冲突,推动政策在基层真正落实。

六、余 论

政策执行与基层治理有其纷乱多元的影响因素,具备复杂的“系统性机理”[36],本文以政策模糊性与冲突性为分析焦点,以“模糊—冲突”政策执行模型为学理参照,结合基层执行家庭医生签约服务的政策案例,探讨了政策执行的形式主义偏差问题。

虽部分地区在基层落实家庭医生签约服务政策时出现了偏差并引发了基层形式主义问题,但家庭医生签约服务政策设计是有效的,政策部署是合理的,政策考核也是必要的。面对该项政策在基层执行过程中发生的形式主义问题,要在搞清楚发生机理的基础上寻求防范化解之策,而不是对政策制定和执行作出全盘否定。

本文对“模糊—冲突”模型进行了具化调适,但仍存在一定的局限性。一是“模糊—冲突”模型是一个静态模型,而现实中的政策执行过程是复杂多变的。虽然马特兰德提到,“当一项政策有明确的目标和模糊的手段时,它稳固在象征性执行中,随着模糊性的降低,政策向上变动成了政治性执行”[20],但他没有对政策执行的动态性作出更为详细的阐释。现实情况不可能完全理想化地按照理论模型发展,尤其对我国的政策过程而言,从中央到基层的政策执行过程更为复杂多变,亟须进一步的动态观察与微观剖析。二是虽然“模糊—冲突”模型的四种执行样态有各自的支配性因素,但它们并不是完全独立存在和产生影响的,每种执行样态中掺杂着各种要素,其要点在于“最重要的问题来源于哪里”,重点在于各因素作用的“度”。“模糊—冲突”政策执行模型为我们研究政策执行与基层治理呈现了一张更为广泛的网络,帮助我们沿着关键路径进行探索,但不应忽视其中的一些细枝末节。三是“模糊—冲突”模型强调整体的分割,以局部性、阶段性的观点来看待政策执行,而本文借用此模型有局限,

突出不同执行样态中基层形式主义的产生与矫治,尚未对其进行整合看待。四是“模糊—冲突”模型虽对模糊性、冲突性程度进行了类型区分,但较为粗略,只有高低之分而无细化大小之别,更没有模糊性与冲突性的量化判断依据,单一地定义程度而不加量化区分,分析的准确性便难免存在微观偏差。

参考文献:

[1]徐 刚.制度遵从视域下基层“指尖形式主义”的发生机理——来自Z市“云办公”的实证观察[J].电子政务,2023,(11).

[2]欧阳静,王 骏.形式主义地“讲政治”:基层策略主义的新表现[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(1).

[3]郭丰瑞,薛忠义,何佳旭.基层治理中“比照性执行”的新形式主义及其矫治之方[J].领导科学,2021,(13).

[4]徐 行,王娜娜.基层治理中形式主义的成因探讨与根除对策——推进治理体系和治理能力现代化视域下的研究[J].学习与实践,2020,(3).

[5]文 宏,李慧龙.府际关系视角下基层形式主义的本质与逻辑重思[J].探索与争鸣,2019,(11).

[6]季乃礼,王岩泽.基层政府中的“留痕形式主义”行为:一个解释框架[J].吉首大学学报(社会科学版),2020,(4).

[7]赵玉林,任 莹,周 悦.指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析[J].电子政务,2020,(3).

[8]周振超,黄洪凯.象限治理:应对基层治理模糊性和碎片化难题的策略选择[J]. 理论与改革,2022,(3).

[9]陈家建,张琼文.政策执行波动与基层治理问题[J].社会学研究,2015,(3).

[10]仇 叶.县级政策转换与有效治理——对中国公共政策过程的反思[J].经济社会体制比较,2021,(3).

[11]刘 崧.政治形式主义的根源及根治[J].理论导刊,2014,(9).

[12]盛明科,陈廷栋.“痕迹主义”的产生机理与防治对策——以行政责任为视角[J].行政论坛,2019,(4).

[13]张新文,陆 渊.“土政策”:基层治理创新中的消极策略?——一项多案例的研究[J].学习与实践,2022,(10).

[14]詹国辉,云 悻.多重压力下基层政府形式主义的生成逻辑及其治理之道[J].江南大学学报(人文社会科学版),2022,(1).

[15]陈丽君,傅 衍.我国公共政策执行逻辑研究述评[J].北京行政学院学报,2016,(5).

[16]侯志阳,张 翔.作为方法的“中国”:构建中国情境的公共管理案例研究[J].公共管理学报,2021,(4).

[17]侯志阳,张 翔.公共管理案例研究何以促进知识发展?——基于《公共管理学报》创刊以来相关文献的分析[J].公共管理学报,2020,(1).

[18]韩志明.政策过程的模糊性及其策略模式——理解国家治理的复杂性[J].学海,2017,(6).

[19]孙强强.官员向下表态与政策执行过程匹配研究——基于“模糊-冲突”模型的分析[J].天津行政学院学报,2023,(4).

[20]Richard E.Matland. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation[J].Journal of Public Administration Research and Theory,1995,(2).

[21]袁方成,康红军.“张弛之间”:地方落户政策因何失效?——基于“模糊-冲突”模型的理解[J].中国行政管理,2018,(1).

[22]邓 文,都超然.“模糊-冲突”模型视角下禁渔令政策执行有效性分析——以湖北省襄阳市禁渔令政策为例[J].湖北行政学院学报,2021,(4).

[23]黄建红.基层政府农业政策执行悖论与应对之策——基于“模糊-冲突”模型的分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2022,(2).

[24]刘月怡,谢 明.城市基层治理“软硬兼施”的政策执行逻辑[J].兰州学刊,2021,(11).

[25]杜学礼.上海市实施家庭医生制度研究[D].上海:上海交通大学,2015.

[26]孙彩霞,刘庭芳,蒋 锋,等.我国家庭医生相关政策发展历程与推行研究[J].中国全科医学,2021,(7).

[27]王安琪,尹文强,马广斌,等.基于模糊-冲突模型的家庭医生政策执行困境分析[J].中国全科医学,2020,(4).

[28]高和荣.签而不约:家庭医生签约服务政策为何阻滞[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

[29]李伟权,黄 扬.政策执行中的刻板印象:一个“激活-应用”的分析框架[J]. 公共管理学报,2019,(3).

[30]谢来位.层层加码与层层递减:不同类型公共政策自上而下执行的权变逻辑[J].求实,2024,(2).

[31]邓 斌,龚照绮.基层减负的治理困境及梳理——以C市Q区市场监督管理局“形式主义”整治为例[J].重庆社会科学,2021,(9).

[32]李晓飞,江可盈.基层治理中的政策悬浮何以发生?——基于“指标干扰区”的组织学解释[J].行政论坛,2024,(2).

[33]于健慧.基层形式主义:生成机理与治理对策[J].中国行政管理,2021,(11).

[34]谢忠平.基层形式主义:表现、根源及治理对策——以T市调研分析为例[J].长白学刊,2020,(5).

[35]李 立,吴春来,蔡瑜曾.“合作应对”何以替代“上下共谋”——对春镇基层政策执行的过程追踪[J].社会学评论,2023,(4).

[36]王春城,张廷廷.基层政策执行“内卷化”:理论逻辑、发生机理与治理向路[J].中共天津市委党校学报,2022,(6).

How Does the Grass-Roots Formalism Dilemma Occur and Be Corrected?

——An Analysis Based on the “Ambiguity-Conflict” Model of Policy Implementation

Abstract:

The grassroots is the terminal of serving the public and policy implementation, but currently caught in a formalist dilemma. Grass-roots formalism is closely related to ambiguity and conflict in policy implementation. Different degrees of ambiguity and conflict and their combinations correspond to different policy implementation paradigms, behind which are different dominant factors reflecting different formalist representations. In the implementation of the policy of contracted services for family doctors, “administrative implementation” has led to formalism of weak response due to resource constraints,

“political implementation” has led to the formalism of benchmarking due to power constraints, “experimental implementation” has led to the formalism of confused exploration due to information constraints, and “symbolic implementation” has led to the formalism of reciprocal collusion due to integrative constraints. The root of the problem lies in the lack of support for “grass-roots resources” in a rigid hierarchical system, the rigidity of “superior power” in a high degree of conflict, the driving force of “grass-roots situations” in a high degree of ambiguity, and the inappropriate acquiescence of “local co-operation” in a high degree of ambiguous conflict. In order to correct grass-roots formalism, we should strengthen grass-roots resources and adapt a more pragmatic section operation, adjust superior power and implement low-conflict incentives and constraints, analyze the grass-roots situation and cultivate a low-ambiguity grass-roots space, regulate local co-operation and build a clear and synergistic grass-roots ecology.

Key words:

grass-roots formalism, ambiguity, conflict, policy implementation