民俗,让运河更生动

2024-06-15崔秀娜

崔秀娜

京杭大运河哺育着依河而居的人们,并在他们的生活中留下了鲜明而又隽永的印记:渔夫、船家、纤夫、脚夫和码头工找到了自己的营生,他们一代又一代地在大运河上劳作、生息,形成了运河人家特殊的生产、生活、节庆习俗。

择水而居、舟楫渡生,古老的运河、柔柔的橹声积淀成了浓郁的运河风情……下面就让我们沿着运河去找寻那流淌着的民俗。

花杠舞

花杠舞起源于德州市武城县武城镇南屯乡,最早来源于祈雨活动,后逐步演变成为民间节庆舞蹈,至今已有500多年的历史,2007年被列入省级非物质文化遗产名录。

武城花杠舞第五代传承人崔振江说:“顶上这个鸡毛掸子象征着五谷丰登,下面的红布象征红灯笼,这些纸花象征着丰收大年华,下面的围裙象征着红红火火。”花杠由五米长的一根纯木弹性长杆制成,小的花杠重约60斤,大花杠重约80斤。

四根弦

四根弦是夏津县地方传统剧种之一,是漕运发达时期运河文化与当地融合的典型剧种代表,距今已有200年的历史。四根弦始于明末,流行于清代。

它是农民闲暇时一种自我娱乐的表演形式,多是“摆地摊”“座板凳头”。每班三五人、七八人不等,配有锣鼓和木梆,伴以胡琴,说说唱唱,以唱为主。经过发展,说的故事和唱的曲调都逐渐系统起来,戏班便开始表演一些以民间传说故事和家庭生活为主要内容的、由几个角色组成的小戏。后来受山东梆子、河南梆子等剧种的影响,戏班开始化妆登台演出,并逐渐形成独具一格的戏曲剧种。

端鼓腔

微山湖端鼓腔又称“端公腔”,发源于山东鲁西南地区,起源于春秋,最早可追溯到古代的“乡人傩”,也就是“巫戏”,是微山湖渔家独特的艺术表现形式。

微山湖多渔民,渔民依水而生,祖祖辈辈几乎都生活在船上,靠打鱼为生。改革开放以前,端鼓腔表演多在船上进行。在大湖深处,三两小舟并在一起,就组成了表演的舞台。现如今,渔民们大多数选择结束漂流,走上陆地定居,舞台也就搬到陆地上来了。

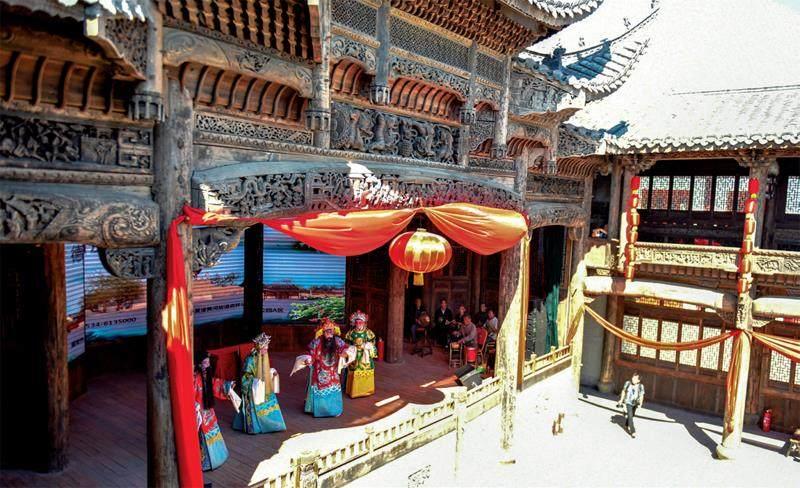

山东梆子

山东梆子是山东省三大地方剧种之一,形成并流行于鲁西南一带,其传统剧目600余个,传统曲牌60余种,唢呐曲牌120余支,距今已有四百多年的历史。山东梆子一直活跃在民间,很多剧目都充分表现了劳动人民善良朴实的性格,具有浓郁的乡土气息。

山东梆子的唱腔高亢激昂、豪放大气、字正腔圆,乐队伴奏浑厚有力、潇洒飘逸、感染力强,山东人民豪爽大气的性情悉数体现其中。

渔鼓

“简板敲,渔鼓响,张果老骑在驴背上。”这句民谣说的是一种传统曲艺形式——渔鼓。山东渔鼓风格各异,流行于济宁一带的多为寒腔渔鼓。作为一种具有民间特色的说唱艺术形式,渔鼓是我国传统音乐文化的重要组成部分。

渔鼓地方特色鲜明,唱词结构严谨,文字通俗,语言活泼,人物形象生动。表演加入月琴、云板伴奏,音乐唱腔纯朴、优美,行腔圆润。它历史悠久,代代相传,已经传唱了一千多年,深受老百姓喜爱。

临清冯圈竹马

临清冯圈竹马,已有200余年的传承历史。 所谓竹马,就是利用竹篾扎成马的形状,外糊数层厚纸,彩绘后涂上桐油,成为表演道具。表演时,人们将其跨于腰间,似骑马状。

临清驾鼓

临清驾鼓是流行于临清市的一种纯打击乐合奏形式,由鼓、点锣和大锣(也叫“筛锣”)三种乐器组成。临清架鼓2006年被列为山东省首批非物质文化遗产,2021年5月被列为国家级非物质文化遗产。作为一种纯打击乐合奏形式,每种乐器都有独特的音效特点。鼓声雄壮有力、威武;点锣声音高、尖、亮,穿透力强;而大锣发出的声音则浑厚低沉、宽广。