互联网对性别角色观念与家庭分工的影响

2024-06-14李青原

【收稿日期】 2024-02-03

【基金项目】 中国博士后科学基金第73批面上项目:观念-环境交互作用对女性生育选择的影响研究(2023M730107)

【作者简介】 李青原(1992-),女,河南洛阳人,北京大学国家发展研究院博士后。

【摘 要】 性别平等关系社会经济发展和民生福祉,互联网等数字技术的快速发展为促进性别角色观念和性别分工平等提供了有利条件。与教育等影响因素相比,互联网在信息、知识和文化传播及共享方面独具优势,可能在“男外女内”等传统性别角色观念向“性别平等”现代性别角色观念转变的进程中发挥重要作用;由于观念常常主导行为且考虑互联网的经济效应,互联网的发展也可能促使传统家庭分工模式发生变化。性别角色观念和家庭分工趋于平等不仅有助于缓解女性遭遇的工作-家庭冲突,也将减轻传统性别角色定位给男性带来的压力。本研究利用“宽带中国”政策准实验,使用中国综合社会调查(CGSS)和中国家庭追踪调查(CFPS)数据,构建双重差分模型研究互联网对性别角色观念和家庭分工的影响。一方面,从性别角色观念的转变来看,互联网能够显著促使个体形成现代性别角色观念,使个体在能力、职业权利和家务等维度上的性别角色观念更加平等。对女性和男性分组回归发现两者在互联网的影响下均持有更加平等的性别角色观念,并且男性受到的影响更大,意味着未来以互联网为核心的数字技术的普及和深化可能在更大范围上缩小男女性别角色观念差距。进一步分析主要影响机制发现互联网拓展了人们的信息获取渠道,促使人们接触和了解更多有关性别平等的信息,增加了人们对性别平等的关注度,进而影响人们的性别角色观念。另一方面,从家庭分工的变化来看,当前互联网在改变性别角色观念的同时对家庭分工的影响仍然有限。尽管妻子的工作时长相对于丈夫有所增加,但夫妻家务时间配置即家务分工未发生显著改变,“男主外”已松动而“女主内”依旧稳固,这可能加重女性在工作和家庭上的负担。进一步检验表明家庭分工的转变仍受到传统社会规范和相对资源等因素的影响。与较多受到传统社会规范约束的地区、丈夫相对资源较多的家庭相比,在较少受到传统社会规范约束的地区、妻子相对资源较多的家庭中,妻子的工作时长相对于丈夫显著增加。在互联网的作用下,性别平等观念得以被广泛接受且男女性别角色观念差距减小,然而性别分工平等进展较为缓慢,性别平等实践任重道远。

【关键词】 互联网;性别角色观念;家庭分工;性别平等

【中图分类号】 C913.1 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.03.004

【文章编号】 1004-129X(2024)03-0048-18

一、引言

性别平等是社会和学界关注的重点问题之一,关系经济发展和民生福祉。[1]性别平等的实现很大程度上需要性别角色观念转变的推动,中国正从“男外女内”“男主女从”的传统性别角色观念向男女平等的现代性别角色观念转变。[2]在性别平等实践方面,中国长期致力于男女平等事业,以男女平等为基本国策1,持续促进各领域的性别平等和女性发展,大幅缩小了性别差距。[3]但教育、收入、职业和家务等领域的性别分层仍然存在。[4-7]尤其是对于已婚女性而言,传统家庭分工使她们在公共和私人领域承受双重压力,并使其遭遇难以调和的工作-家庭冲突。[8]整体上,尽管性别角色观念趋于现代,但家庭分工囿于传统,实现性别平等任重道远。因此研究如何促使性别平等观念形成并推进家庭分工平等具有重要的理论和现实意义。

近年来互联网等数字技术及其应用快速发展,可能加速性别角色观念的转变。以往研究普遍发现教育是塑造性别角色观念的重要因素,其促使个体了解更多性别平等观念、更容易感知性别不平等、对性别角色更包容以及追求性别平等。[9]与教育相比,互联网在信息和知识获取、文化传播以及社会交往等方面独具优势,学者们由此认为随着数字化进程的不断推进,互联网的发展将对性别角色观念产生深远影响,[10]然而关于互联网如何促进性别角色观念转变的实证研究仍然不足。有研究分析了个体使用互联网对其性别角色观念的影响,[11-12]但这类研究往往引入自选择和反向因果问题,无法衡量互联网发展的外生变化并导致估计结果出现偏差。

互联网的发展是否会改变家庭分工?在性别角色观念趋于现代的同时,学者们观察到“男外女内”家庭分工也发生了变化,但公私领域性别分工平等的进展不同。[13-15]一方面,更多的女性进入劳动力市场参加工作,“男主外”格局逐渐被打破;另一方面,尽管性别平等观念会促使家务分工更平等,但劳动时间显示家务劳动仍主要由女性承担,而且该状况没有因女性对家庭经济贡献的增加而明显改善,“女主内”仍然稳固,这意味着家庭分工受到多种因素的约束。[16-18]鉴于互联网影响观念且具有经济效应,[19]其可能会影响家庭分工。也有研究分析了数字经济、互联网使用对家庭分工的影响,[20-21]这些研究同样存在难以处理的内生性问题。本文更关注互联网的建设与发展及其普惠性与共享性特征,将探究其对性别平等观念和性别平等实践的影响。

为了加快中国网络基础设施建设,工信部和发改委于2014-2016年分三批推行“宽带中国”试点城市(群),这为研究互联网的影响提供了一个准实验。[22]本文将利用“宽带中国”政策,使用中国综合社会调查(CGSS)和中国家庭追踪调查(CFPS)数据,研究互联网如何影响性别角色观念和家庭分工。本文的边际贡献主要有以下几点:第一,在研究内容和视角上,以往研究主要分析教育、收入和职业上的性别不平等,对性别角色观念的实证研究相对较少,尤其是互联网对性别角色观念和家庭分工带来的新变化有待检验。本文实证分析互联网如何影响性别角色观念和家庭分工,以呈现性别平等观念和实践的进展,进而丰富和拓展了性别平等议题的研究。第二,在研究方法上,本文利用“宽带中国”政策外生冲击,将政策试点城市与具有全国代表性的微观调查数据相匹配,在此基础上使用双重差分(DID)模型识别因果效应,并控制城市和年份固定效应,尽可能避免以往相关研究中因自选择、反向因果和遗漏变量导致的偏误。第三,在政策价值上,本文通过分析互联网对性别角色观念的影响机制以及传统社会规范和夫妻相对资源对家庭分工的约束,揭示研究中所观测到的性别角色观念和夫妻分工结果的成因,为加强数字基础设施建设、促进性别平等实践和减轻女性双重负担提供了政策启示。

二、文献回顾

性别角色观念指对男性和女性的社会角色、性别行为模式的预期和规范。[23-24]传统性别角色观念将女性与私人领域(如家庭和子女)相联系,将男性与公共领域(如工作和职业)相联系,形成了“男外女内”的性别分工模式,这在强调“男尊女卑”“男主女从”的父权制文化中尤其明显,而现代性别角色观念强调男女平等。[25]西方国家早期研究已发现性别角色观念呈现自由和开放趋势。[26]从中国性别角色观念的变迁来看,20世纪以来先由传统向“妇女能顶半边天”这样的性别平等观念转变,从市场转型时期到2010年呈现回归传统的趋势,主要体现在家务分工维度,此后性别角色观念持续向平等的方向发展,[10][27]但不同维度性别角色观念的转变并不同步,公共领域比私人领域更支持性别平等。[9][28]

性别角色观念如何形成又因何改变?大量研究认为教育对性别角色观念的塑造具有重要影响。教育能够传播信息和知识以及平等理念,使个体了解不同性别人群的经历并感知性别不平等、对性别角色更包容并追求性别平等;或者使个体意识到性别不平等并使其认可和接受不平等源于天赋和努力等。[9][29]研究普遍发现受教育程度越高,性别角色观念越平等。[2]进一步地,受教育程度相近的夫妻婚配会影响家庭内部的性别角色观念和分工。[30-31]总体上,性别角色观念的影响因素可归纳为教育、收入和职业等个体因素,[32]夫妻经济地位差别和家庭权力等家庭因素,[32-34]以及妇女运动、教育扩张和女性就业率等宏观因素,[35-37]可以发现性别角色观念随社会进步而变迁。

随着以互联网为核心的数字技术的不断进步,社会发展迈入数智时代,互联网及其应用拓展了人们获取信息和交流的渠道,可能对性别角色观念产生深刻影响,使其更加平等。[10]基于中国新发展阶段的特征分析互联网发展如何改变性别角色观念具有重要的理论和现实意义,然而目前相关实证研究仍然不足。有研究针对农村居民和年轻群体从互联网使用的角度展开分析,认为互联网使用能够使他们的性别角色观念更现代,并且对男性和女性的影响存在差异,[11-12]一定程度上肯定了互联网的积极作用,但这些研究较难解决自选择和内生性问题,无法代表和衡量互联网发展水平及其影响。

在人们的性别角色观念发生转变的同时,家庭分工有何变化?传统社会规范和父权制文化使“男外女内”的传统性别分工根深蒂固,并维持着家庭的稳定。[38-40]当性别角色观念趋于现代,传统性别分工模式也随即松动,但私人领域性别分工平等的进展滞后于公共领域。一方面,更多的女性从家庭步入劳动力市场参加工作,双职工家庭日益增多,“男主外”发生变化;[41]另一方面,尽管性别平等观念促使妻子减少家务、丈夫增加家务,有助于家务分工趋于平等,但更多研究发现女性仍是家务劳动的主要承担者,并且该状况并未因女性对家庭经济贡献的增加而得到明显改善,“女主内”并未明显改变。[17][42]这意味着家庭分工的影响因素更为复杂。除了观念和文化外,以往研究还主要围绕比较优势、相对资源、时间可及性、情感等展开,[6][42]一些研究认为女性在经济依赖与性别角色观念的共同影响下,在家务劳动上存在性别表演(Gender Display),即由于违背社会角色期待以及为了表达情感或顺从,女性增加工作时间的同时会承担更多的家务作为补偿。[43]

互联网的发展也可能对家庭分工产生影响。从观念来看,如前所述,互联网会影响性别角色观念,而观念的转变可能带来行为的改变。从经济效应来看,已有研究发现互联网等数字技术和数字经济影响了就业、收入和消费等,这些影响往往存在性别差异,比如数字经济对女性的就业促进作用大于男性并由此缓解了性别就业差距和收入差距,[19][44-45]进而可能影响家庭内部夫妻之间的时间配置。直接研究互联网影响家庭分工的文献较少,有学者发现数字经济强化了丈夫在工作上和妻子在家务上的比较优势,[20]也有学者认为互联网使用会缩小家庭分工中的性别差异。[21]这类研究可能因反向因果和自选择导致估计结果偏误,互联网发展如何影响家庭分工仍有待检验。

综上,现有研究对性别角色观念和家庭分工的现状及变化趋势进行了充分探究,分析了如何促进性别平等观念的形成和家庭分工平等,并认为家庭领域的性别平等进展缓慢,女性仍承担主要的家务劳动,同时还预期在数字时代,快速发展和普及的互联网对性别角色观念可能产生深刻影响,但相关研究仍然不足。本文将利用外生政策分析互联网对性别角色观念和家庭分工的影响,对现有文献和性别平等议题进行补充,为推进公共领域和私人领域的性别平等实践提供参考和借鉴。

三、研究设计

(一)研究方法与模型

“宽带中国”政策为研究互联网发展及其影响提供了外生冲击。为了解决网速慢、区域发展不平衡等网络基础设施建设中存在的问题,2013年《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》对于选择试点城市实施“宽带中国”政策进行了部署并提出了阶段性发展目标。随后,工信部和发改委于2014-2016年期间每年批准了39个城市(群)作为试点。按照要求,这些试点经过一定时期的建设后,应在宽带接入能力、宽带用户渗透率等方面达到全国领先水平。自“宽带中国”政策实施以来,互联网快速发展,中国在网络基础设施建设上取得全面成就1。整体上,“宽带中国”政策的实施推动城乡网络覆盖率和网速大幅提升、网络资费大幅降低、网络基础设施不断优化升级,这一政策为互联网和网络基础设施相关研究提供了一个准实验。[22]鉴于此,本文利用“宽带中国”政策反映和衡量城市层面互联网发展的外生变化,将试点城市作为处理组,其余城市作为控制组,使用双重差分(DID)模型研究互联网对性别角色观念和家庭分工的影响。

在具体分析中,本文拟引入城市受政策冲击的程度以构造DID项。一方面,互联网建设在政策的作用下持续推进,并且随技术进步而不断升级。由于“宽带中国”政策阶段性要求和宽带网络建设特点,更早开始试点的城市可能在网络设施和技术上具有先发优势并累积获得更多政策支持。另一方面,人们观念和分工的转变是长期的过程,可能受到互联网潜移默化的影响。借鉴相关研究,[46]为了捕捉和反映不同试点地区政策实施的强度和差异,构建如下DID模型进行回归分析:

[Yict=β0+β1Treatc×Postct+δc+δt+βXict+εict] (1)

被解释变量[Yict]包括性别角色观念变量和夫妻时间配置变量。[Treatc]为城市[c]受到“宽带中国”政策冲击的程度,使用城市[c]实施政策时长衡量,即从开始试点到2018年的相对年数;[Postct]为城市[c]在[t]年是否实施政策;DID项[Treatc×Postct]反映了城市互联网发展水平。[δc]为城市固定效应,[δt]为年份固定效应,[Xict]为一系列控制变量,[εict]为随机扰动项。[β1]为互联网对性别角色观念或者夫妻时间配置的平均影响。回归分析时采用城市层面聚类稳健标准误。从实证策略来看,本文利用政策外生冲击构建DID模型,并控制城市固定效应和年份固定效应,从而避免了以往相关研究中存在的自选择和双向因果问题,较大程度地减少了遗漏变量偏误。本文的模型设定不仅体现了地区是否为试点的差异、政策实施与未实施的差异,也反映了受政策影响程度的差异。为了验证研究方法的有效性,本文主要通过在模型中加入[Treatc]与政策实施前后各期虚拟变量的交互项、检验试点与非试点城市宏观经济因素的差异等方法证实了平行趋势假设的成立。

(二)数据与变量

1. 数据来源

本文研究性别角色观念所用数据主要来源于中国人民大学中国调查与数据中心执行的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)。该调查对中国大陆28个省、市、自治区10000多户家庭进行连续性横截面调查,系统、全面地收集了社会、社区、家庭、个体多个层面的数据。CGSS对受访者的主观态度和观念进行了丰富而细致的调查,能够为全方位、多角度研究性别角色观念提供数据支持。本研究使用CGSS2013年、2015年、2018年数据,将样本设定为18-60岁人群并排除在校学生,对缺失值和异常值进行处理后,得到有效样本22339个,其中男性10635个,女性11704个。

研究家庭分工所用数据来源于北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。该调查涵盖中国大陆25个省、市、自治区约16000户家庭。CFPS收集了社区、家庭、个体三个层面的数据,包含受访者及其所有家庭成员信息。由于CFPS自2014年起询问个人时间配置(比如工作时长、家务劳动时长等),本研究使用CFPS2014年、2016年、2018年数据,并对夫妻样本进行匹配,利用家庭内部夫妻时间配置情况研究家务分工问题。同样将样本设定为18-60岁夫妻并排除在校学生,对异常值和缺失值进行处理后,得到有效样本21320个,即10660对夫妻1。

2. 变量定义

性别角色观念:性别角色观念反映的是人们对男性和女性的关系和地位、性别角色期望和行为模式的规范和信念。传统性别角色观念和现代性别角色观念最直接的差异体现为对家庭和事业或对家庭分工的侧重不同。CGSS问卷询问了“男人以事业为重,女人以家庭为重”“男性能力天生比女性强”“干得好不如嫁得好”“经济不景气时,应该先解雇女性员工”和“夫妻应该均等分摊家务”五个关于性别角色的问题,分别体现了受访者在事业、能力、婚姻、职业权利和家务这五个维度的性别角色观念,受访者回答“完全不同意”“比较不同意”“无所谓同意或者不同意”“比较同意”或“完全同意”,基于这五个指标设置性别角色观念总指标和各维度指标。先对所有指标进行同向化处理,每个题目得分1-5分,分值越高代表性别角色观念越趋于现代,分值越低代表性别角色观念越趋于传统。在此基础上设置性别角色观念虚拟变量衡量个体是否具有现代(平等)性别角色观念:如果受访者在单个问题上得到4分及以上,则认为受访者在该问题(维度)上持有现代性别角色观念,该维度性别角色观念指标取值为1;如果受访者在三个维度及以上持有现代性别角色观念,则认为受访者整体上持有现代性别角色观念,性别角色观念总指标取值为1。

时间配置和家庭分工:CFPS问卷详细询问了个人时间配置情况,包括工作时间、家务时间和闲暇时间。根据调查问题“过去12个月,您这份工作一般每周工作多少小时(不包括午休时间,但包括加班时间)”和“一般情况下,您每天用于家务劳动(不包含照顾家人)的时间大约是几小时”来分别确定工作时长和家务时长(不区分工作日和休息日),根据调查问题“您每周看电视、电影时长”“您每周锻炼身体时长”和“您每周上网时长”来确定闲暇时长。为了便于分析和解释,将所有的时长换算为小时/天。本文将丈夫和妻子样本进行匹配,考察家庭内部夫妻时间配置,并主要使用相对时长(个人时长占双方时长比例)反映家庭分工。

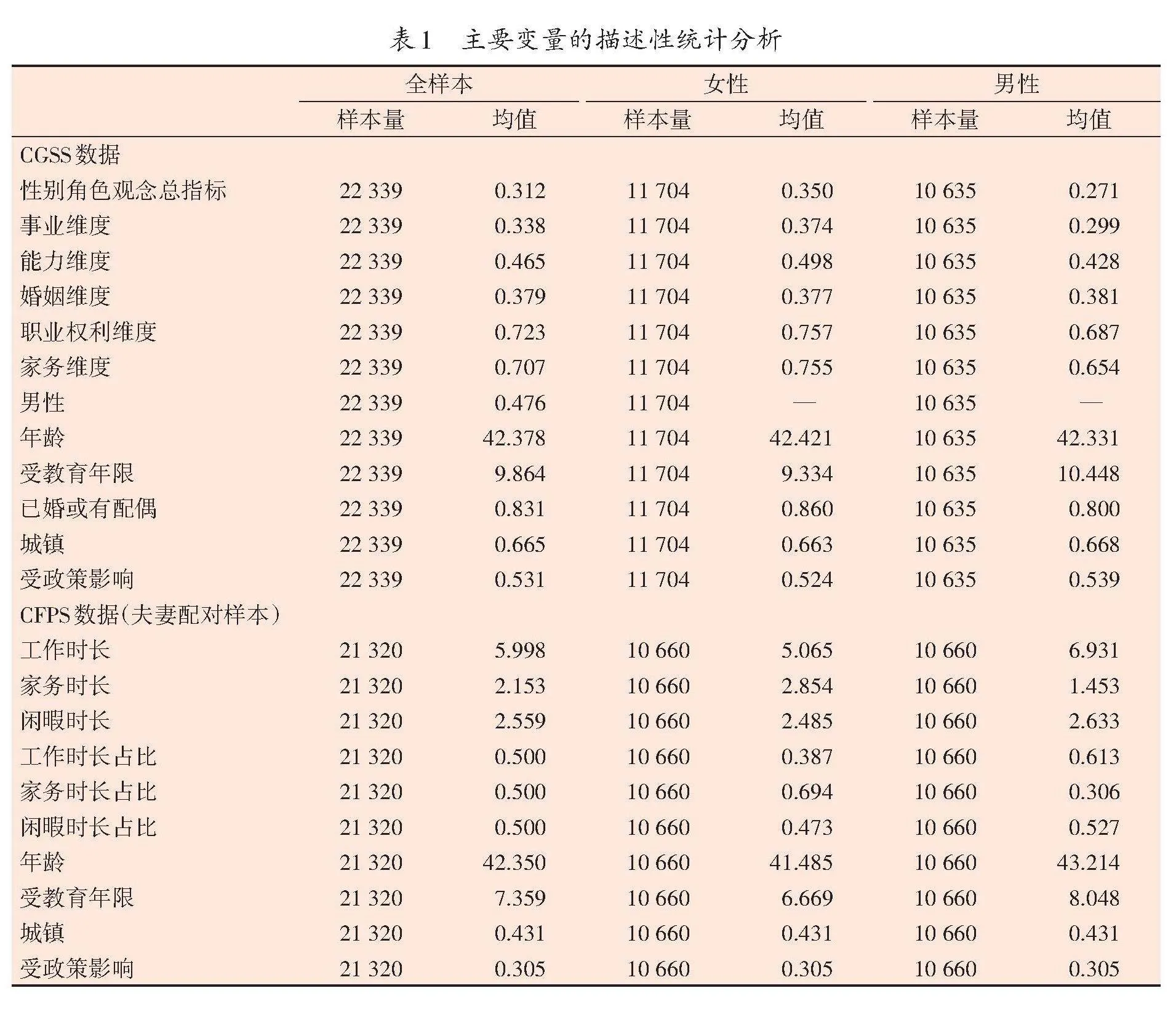

控制变量包括反映个体特征的性别(男性=1)、年龄、年龄平方项、受教育水平、婚姻状况(已婚或有配偶=1)和居住地类型(城镇=1),回归分析中还控制了城市固定效应和年份固定效应。主要变量的描述性统计分析如表1所示。

四、互联网对性别角色观念的影响

(一)基准回归结果

本文首先研究互联网对性别角色观念的影响,估计结果如表2所示。对全样本进行分析发现互联网显著促进了个体现代性别角色观念的形成,并且对性别角色观念不同维度的影响存在差异。从性别角色观念总指标来看,随着“宽带中国”政策实施,个体持有现代性别角色观念的概率也显著提高。总指标的系数估计值为0.02且在10%的水平上显著,即个体持有现代性别角色观念的概率平均提高了2个百分点,约为事前均值的7%,这相较于历史文化长期形成的性别规范和传统性别角色观念而言是较大的改变。从性别角色观念的各个维度来看,能力、职业权利和家务维度的系数估计值分别为0.025、0.028和0.019且在5%或10%水平上显著,表明互联网显著促进了个体在能力、职业权利和家务等维度上现代性别角色观念的形成,但未能显著改变个体在事业和婚姻方面的性别态度。

注:已加入控制变量以及城市固定效应和年份固定效应;*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上统计显著;括号内为城市层面聚类稳健标准误。下表同。

“男性能力天生比女性强”“经济不景气时,应该先解雇女性员工”和“夫妻应该均等分摊家务”维度的性别角色观念均显著改变,表明在互联网的作用下,人们更加关注性别平等,尤其是认可或寻求男女在能力和权利上的平等,以“男外女内”“男主女从”为代表的传统性别角色观念已经开始向男女平等的现代性别角色观念转变。但在面临家庭和事业的选择时,人们的“男人以事业为重,女人以家庭为重”这一观念仍然难以改变。同时,“干得好不如嫁得好”未发生显著变化,反映出婚姻实际上仍是当前社会的人们(尤其是女性)获得更多经济社会资源的重要方式,人们可能认可该观点的合理性,但这与持有男女平等的现代性别角色观念并不矛盾。以上结果表明互联网显著促进了人们性别平等观念的形成。

由于女性和男性的社会经济地位和受到的社会期望存在差别,两者对性别不平等的感知、持有现代性别角色观念的比例也存在较大差异,互联网对两者性别角色观念的影响也可能有所不同,本文对女性和男性进行分组回归。从表2中可以发现:随着互联网的发展,女性和男性持有现代性别角色观念的概率均有所提高,并且男性受到互联网的影响更大。一方面,从性别角色观念总指标来看,女性和男性性别角色观念的系数估计值分别为0.021和0.019且均在10%水平上显著,男性实际受到的影响(约为事前均值的7.6%)略大于女性(约为事前均值的6.6%)。另一方面,从各维度指标来看,男性在职业权利和家务维度的系数估计值分别为0.037和0.025,分别在5%和10%水平上显著,且边际效应均略高于全样本;而女性仅在能力维度的系数估计值显著,且各维度估计值均小于男性。男性性别角色观念转变程度更大的原因可能在于:一是女性样本持有现代性别角色观念的比例(32%)显著高于男性(25%),即女性本身更具有性别平等意识;二是与教育等塑造观念的传统因素不同,互联网在信息和文化传播、社会交往等方面具有更高的效率和更广泛的影响力,更容易让更多的男性了解女性的处境和性别平等观点进而改变自己的性别角色态度。

女性和男性估计结果的差异也表明两者对性别平等的认识存在一些偏差。就“男性能力天生比女性强”这一观点来看,女性的性别态度显著趋于现代,而男性并未发生显著改变,且两者均值相近,这意味着传统性别角色观念或关于男女能力的刻板印象于部分男性而言根深蒂固。还需要注意的是女性在家务方面的性别角色观念没有发生显著变化,一方面是女性持有家务分工平等观念的比例已高达74%;另一方面也不排除女性可能存在一定程度的性别表演,或者一些妻子已经不得不接受家庭分工方面的传统性别角色,习惯了承担家务劳动和家庭照料。[47]

以上分析表明互联网对促进男性形成性别平等观念的作用更大,这也意味着未来数字基础设施的建设和升级、互联网等数字技术的深化,可能会在更大程度上缩小男女性别角色观念差距、促进性别平等。在传统性别分工模式中,女性和男性常常为社会性别规范和性别角色约束下的受损方和受益方,但男性也可能因“主外”“养家糊口”等传统角色定位而在当前激烈的社会竞争中负担过重,这样的境况可能会随着互联网改变男性性别角色观念而开始转变。

(二)平行趋势检验

为了验证研究方法的有效性,本文对处理组与控制组之间的平行趋势进行检验。参考以往文献,[48]本文将模型(1)中的[Treat×Post]替换为一系列[Treat]与时间虚拟变量的交互项。具体地,根据政策实施相对时期,将虚拟变量[Post]重新设定为[Post-3]至[Post]4+多个虚拟变量,当观测期处于政策实施前3期、后4期时,[Post-3]、[Post]4+分别取值为1,否则分别取值为0。将这些虚拟变量分别与[Treat]进行交互并加入回归模型中。平行趋势检验结果如表3所示,在政策发生前,交互项的系数估计值基本上均不显著,只有个别期系数估计值显著,并且联合显著性检验均未拒绝原假设,这证实了事前平行趋势假设的成立。此外,本文还使用了城市层面的387dd26b767678f4c1885256f7600bc318b62506eb299a6c2989ab0c308ce152经济指标(如人均GDP、人均工资、政府财政收入、邮电局数量、固定电话用户数等)对处理组与控制组城市事前的经济因素进行比较,发现两组在各经济指标上的变化趋势相同且无显著差异。

(三)稳健性检验

1. 更换被解释变量

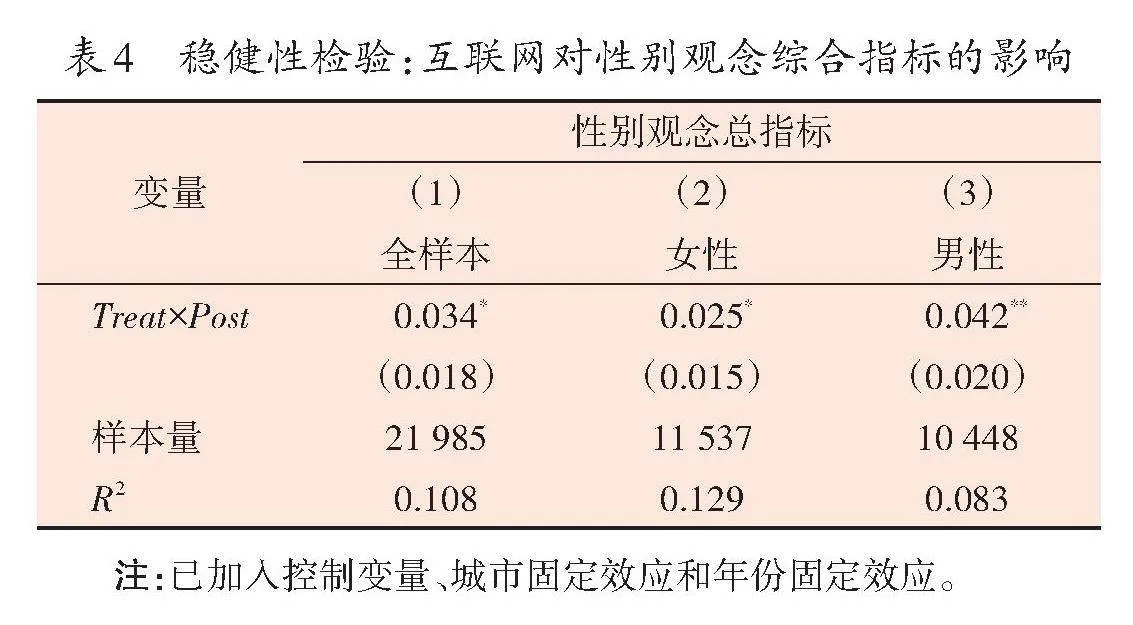

为了验证估计结果的稳健性,本文使用连续性性别角色观念总指标进行分析,并与主要结果中的现代性别角色观念总指标进行比较。具体地,将五个维度的连续性性别角色观念指标进行同向化处理,以总分作为性别角色观念总指标并取对数,该指标值越大代表个体性别角色观念越现代,即越倾向于性别平等1。估计结果如表4所示,全样本的边际效应为3.4%,女性和男性的边际效应分别为2.5%和4.2%,不管是全样本还是分组样本,互联网均显著促进人们向现代性别角色观念转变,使人们的性别角色观念更加平等。该结果同样显示互联网对男性性别角色观念的影响大于女性,再次表明互联网的发展可能极大地拓展了男性接触和了解更多性别平等信息和观点的途径,并改变其性别角色态度,进而缩小男女之间在性别角色观念上的差异。

2. 更换核心解释变量

以上主要利用政策外生冲击研究城市层面互联网发展对性别角色观念的影响,本部分通过构建个体层面互联网使用指标对主要结果进行补充。利用CGSS问卷中与互联网使用情况相关的问题,分别将互联网使用频率、空闲时互联网使用频率、互联网作为最主要信息来源设定为核心解释变量,估计结果见表52。由表5可以发现互联网使用推动人们的性别角色观念从传统转向现代。一方面,互联网使用频率越高、空闲时互联网使用频率越高,则性别角色观念越现代,且所有维度的性别角色观念均越现代。另一方面,当以互联网作为最主要信息来源,即从互联网浏览和获取更多信息时,性别角色观念也更趋于现代,且事业、能力、婚姻和职业权利维度的性别角色观念均越现代。

3. 排除混杂因素

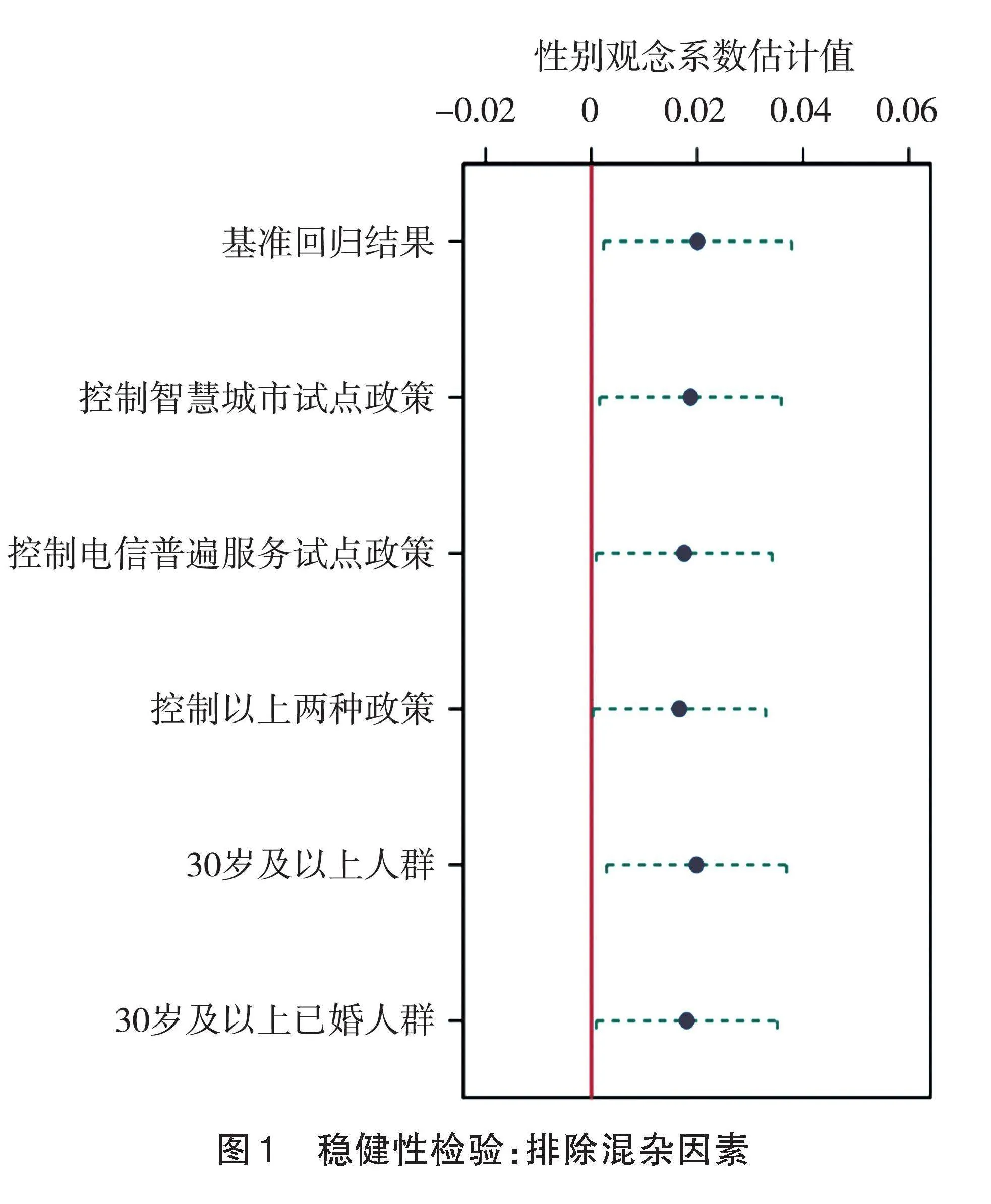

在“宽带中国”政策实施期间,样本城市所实施的与互联网相关的其他政策可能是混杂因素,本文主要引入智慧城市和电信普遍服务试点政策等协变量并检验其对估计结果的影响。智慧城市侧重于城市数字化建设,是中国建设数字城市、促进新型城镇化、完善城市管理的一项重要政策;而电信普遍服务试点政策旨在加快农村及偏远地区宽带建设、缩小城乡数字鸿沟,进而促进城乡协同发展和基本公共服务均等化,并减轻宽带和数字基础设施在农村及偏远地区的建设压力。此外,本研究已排除了正在接受教育的学生。为了进一步排除教育对观念的可能影响,本文使用30岁及以上样本进行回归分析;在此基础上也将样本限定为已婚或有配偶人群进行分析。以上所有回归结果如图1所示,在模型(1)中加入这些政策变量或者针对特定样本进行分析,得到的估计结果均与基准回归结果相近,表明以“宽带中国”政策衡量的互联网对性别角色观念的效应真实存在,再次证实互联网的发展促进了人们形成现代性别角色观念。

(四)主要影响机制

与教育和家庭环境等因素相比,互联网等数字技术及其应用在信息、知识和文化传播及传播效率方面独具优势,并且能够通过网络效应和大数据算法等维持和强化其影响,深刻改变了人们的生活和交流方式1。本文认为互联网的发展极大地拓展了人们的信息获取渠道,从而促使人们接触和了解更多性别平等相关信息,增加了人们对性别平等的关注度,进而影响人们的性别角色观念。综合考虑全国代表性数据和信息获取渠道,本文利用百度指数平台得到人们对特定信息的搜索量,对互联网通过促使人们了解更多性别平等相关信息而改变性别角色观念这一机制进行检验。

百度作为中国最大的搜索引擎之一,为各地网民提供网络搜索服务。百度指数平台基于网民使用电脑或者手机在百度的搜索量,以关键词为统计对象,分析并计算出各个关键词在百度搜索中搜索频次的加权和2。每个网民的检索行为都是其意愿的表达,反映了其对特定观点和话题的关注以及对相关信息的浏览和获取。搜索指数分为PC搜索指数(即通过电脑搜索)和移动搜索指数。本文将两者相加,数值越大代表对关键词的搜索频次越高,也即获取此类信息越多。为了与CGSS样本保持一致,主要采集样本城市2013-2018年的单日指数并加总得到各城市年度搜索指数,再将其与“宽带中国”试点城市相匹配。为了多方面衡量性别平等信息,从百度指数已收录的关键词中选取“男女平等”“性别歧视”“重男轻女”和“女权”这四个更为常见的关键词,分别利用其搜索指数构建变量,并进一步生成综合搜索指数变量3。

估计结果如表6所示,互联网显著促进人们搜索了解更多性别平等信息,这有助于增进人们对性别平等观点的认知,并使人们的性别角色观念向现代转变。具体地,综合搜索指数、性别平等搜索指数、性别歧视搜索指数、重男轻女搜索指数、女权搜索指数的系数估计值分别为0.291、1039.472、845.385、1075.553、2106.439,且均在1%的水平上显著,这意味着互联网的发展拓展了人们获取信息的渠道,促使人们在利用网络搜索的过程中更多地了解和关注性别平等相关信息。从影响程度来看,人们对性别平等信息的搜索量相对于均值提高了15.6%-32.7%。其中性别歧视搜索指数的增幅最大,其次是女权搜索指数,这意味着人们可能对诸如劳动力市场性别歧视和性别工资差距等问题和现象的关注快速增加,同时对男女权利平等的关注和讨论较多且持续增加。这些信息对男性和女性的性别角色观念和性别角色认知产生重要影响。

五、互联网对家庭分工的影响

(一)互联网对夫妻时间配置的影响

从性别平等观念形成到推进性别平等实践是性别平等领域的重要议题,更关系男性与女性的共同福利。前文分析揭示了互联网促使人们的性别角色观念由传统“男外女内”“男主女从”转向现代即性别平等,而性别平等观念可能带来性别平等行为,同时已有研究表明互联网在宏观和微观层面具有一定的经济效应。因此,传统家庭分工模式可能因互联网发展而发生改变。关于家庭分工的讨论和分析由来已久。新古典经济学认为“男外女内”的家庭分工是家庭中的个人理性选择的结果,女性以家庭为主并从事成本较低的工作,由此导致性别工资差距。新家庭经济学也认为在家庭效用最大化的约束下,夫妻基于时间成本上的比较优势进行理性决策,形成了“男外女内”的家庭分工。相对资源理论强调夫妻双方所拥有资源的社会价值比较优势决定了双方在家庭中的权力关系。这些基于比较优势和理性决策的分析忽视了性别权力在家庭资源分配过程中的重要作用。女性主义经济学认为仅以比较优势和经济效率不足以解释家庭内部分工,新家庭经济学理论忽视了非市场因素比如父权制、财产权和对女性的社会规范等所导致的性别不平等,这些非市场因素的持续存在巩固了男性在资源分配中的主导地位。换言之,当前家庭内部的性别分工实质上仍是在男性支配家庭资源下的家庭分工,非市场因素在其中起重要作用。从社会规范和观念的角度来看,陆杰华和汪斌认为当前社会性别角色观念抑制了女性的劳动参与,促使女性回归家庭。[49]一些微观层面的实证研究表明女性的劳动参与受到社会规范和性别角色观念的影响,性别角色观念偏于传统的女性更可能回归家庭,减少有酬劳动;[50]具有现代性别角色观念的农村女性外出务工的概率较高,并且性别角色观念对外出务工的作用大小会受到女性家庭地位的影响。[51]学者们普遍认为应促进社会性别平等观念的形成以推动家庭分工的转变。互联网在塑造个体性别角色观念和改变经济因素方面的潜力使其有可能影响家庭分工,这一影响有待实证检验。

基于已有理论和相关研究以及前文关于性别角色观念的估计结果,本文利用模型(1)和CFPS数据研究互联网对家庭分工的影响(见表7)1。从妻子和丈夫的绝对时间配置来看,互联网促使妻子增加工作时长以及丈夫增加闲暇时长。在宽带政策影响下,妻子的工作时长在5% 的水平上显著提高,系数估计值为0.147,边际效应较大,而丈夫的工作时长并未发生显著改变但表现出下降的可能(系数估计值为负);妻子和丈夫的家务时长、妻子的闲暇时长均未发生显著改变,而丈夫的闲暇时长在10%的水平上显著提高。这一结果表明互联网的发展对于妻子参加工作起到了激励作用,但不管是从夫妻家务劳动时长还是闲暇时长来看,并没有证据显示步入职场的妻子能够获得来自丈夫在家务分工方面的支持。

从妻子和丈夫的相对时间配置(个人时长占双方时长比例)来看,妻子的工作时长相对于丈夫有所增加,但家务劳动和闲暇在双方之间的分配并未显著改变。一方面,妻子工作时长占比在5%的水平上显著提高,丈夫工作时长占比相应显著降低。从影响程度来看,妻子工作时长占比增加了0.8个百分点,对于转变家庭分工模式的实际作用较小,但这仍意味着妻子和丈夫在公共领域上的分工已经开始变化,可以预期随着越来越多的女性进入劳动力市场,传统“男主外”模式的主导地位将消失。另一方面,妻子和丈夫的家务时长占比并没有显著改变,结合家务维度的性别角色观念估计结果,部分妻子可能存在一定程度的性别表演。由此可见当前互联网在改变性别角色观念的同时对家庭分工的影响仍然有限,夫妻对劳动力市场工作的分工开始趋于平等,但家务劳动分工上的不平等并未发生显著改变。性别平等行为整体上滞后于性别平等观念,与现有研究的发现一致。这也意味着除了受到互联网发展带来的性别角色观念和经济因素变化的影响,家庭分工模式仍可能因男性支配家庭资源而难以改变。

(二)社会规范和相对资源对家庭分工的激励约束

互联网推动性别角色观念向现代转变但未对家庭分工产生较大的实质性影响,其原因可能在于家庭内部仍普遍由男性支配家庭资源,这种支配家庭资源的权力主要来源于对女性的社会规范和相对资源优势。家庭分工平等的实现既需要个体性别角色观念的转变,也受到个体所处环境的制约。因此本文进一步考虑社会规范和夫妻相对资源在互联网影响家庭分工中的作用,对前文估计结果进行补充和解释。结合相关研究,[52]考虑数据可得性以及研究目的,本文分别使用儒家文化和相对教育水平衡量传统社会规范和相对资源,这两个指标在现有研究中均具有一定的代表性。

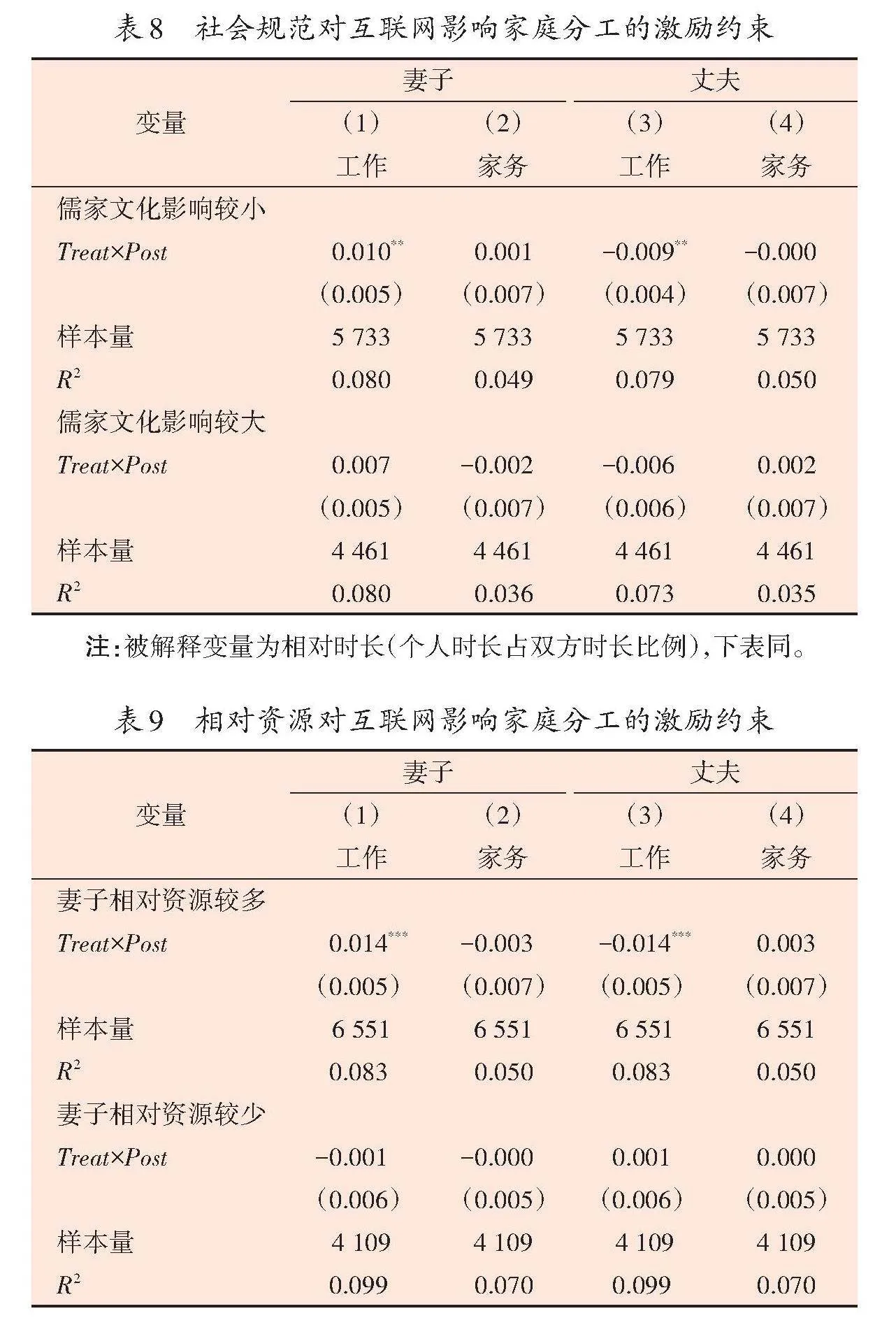

传统社会规范由历史文化积淀而成并对家庭关系和性别分工产生长期影响。中国是儒家文化的发源地,“三从四德”等儒家礼教文化自封建时期起便催生出了“男外女内”“男主女从”等传统性别角色观念和性别分工。[40][53]儒家文化所代表的传统社会规范无疑会强化传统家庭分工模式,对家庭分工的转变产生约束。本文使用地区层面儒家学校数量、书院数量和孔庙数量之和衡量样本所处地区受到儒家文化影响的程度1。按照地区受到儒家文化影响的程度将样本分为两组,分组回归结果如表8所示。可以发现在儒家文化影响较小的地区,家庭分工受到传统社会规范的约束较小,妻子工作时长占比显著增加1个百分点,同时丈夫工作时长占比相应显著减少,双方家务时长占比未发生显著变化;在儒家文化影响较大的地区,妻子和丈夫的工作时长和家务时长占比均未发生显著变化。这表明传统社会规范阻碍了传统家庭分工向性别分工平等的转变。

相对资源论认为夫妻双方在家庭中的权力关系取决于其所拥有的资源。拥有资源较多的一方在家庭决策中占据优势,受教育水平和收入水平较高的人,在婚姻中往往拥有更大的权力。[54]相关研究多以教育和收入考察相对资源,反映夫妻对彼此的资源依赖。[25]考虑个人收入可能由家庭分工内生决定,因此,本文主要使用相对教育水平来衡量相对资源。需要指出的是,与收入相比,受教育水平难以反映市场中的性别歧视(如性别工资差距),以相对教育水平界定相对资源可能会低估其在家庭分工中的作用。以妻子为研究主体,根据其相对资源较多或较少将样本分为两组,估计结果如表9所示。研究发现在妻子相对资源较多(对丈夫无资源依赖)的家庭中,妻子工作时长占比显著增加1.4个百分点,丈夫工作时长占比相应减少,双方家务时长占比仍未发生显著变化;在妻子相对资源较少(对丈夫资源依赖)的家庭中,妻子和丈夫的工作时长和家务时长均未发生显著变化,即家庭分工模式没有得到任何改变。这表明互联网对家庭分工的影响受到夫妻之间相对资源的激励约束。

以上结果表明互联网能够促使人们由“男外女内”传统性别角色观念转向性别平等观念,但由于传统社会规范和相对资源等因素的影响,互联网对家庭分工的改变有限,女性(妻子)工作时长相对于男性(丈夫)有所增加,但双方的家务劳动时长未发生显著变化。因此,性别角色观念上的“男外女内”向男女平等转变,但性别分工上的“男外女内”仅在受传统社会规范约束较小、女性相对资源较多的家庭中转变了“一半”,即市场劳动男女共同参加,而家务劳动仍主要由女性承担。

六、结论与政策启示

性别平等关系经济发展和民生福祉,女性和男性均能从性别平等中获益。从性别平等现状来看,当前人们的性别角色观念趋于现代,但女性比男性具有更强的性别平等意识,同时“男外女内”传统家庭分工模式仍占主导地位,性别分工的转变滞后于性别角色观念。本文主要利用“宽带中国”政策以及CGSS和CFPS数据,研究互联网对性别角色观念和家庭分工的影响及其机制。主要有以下研究结论:第一,互联网显著促进个体从“男外女内”传统性别角色观念向“性别平等”现代性别角色观念转变,且对男性的影响大于女性。未来互联网及其应用的发展和深化,可能持续缩小男女性别角色观念差距,在更大范围促进男女形成平等的性别角色观念和性别分工。第二,鉴于互联网极大地拓展了人们的信息获取渠道,利用百度搜索指数发现互联网显著促进人们获取性别平等信息,增进人们对性别平等观点或事件的认知,从而促使人们的性别角色观念向现代转变。尤其是人们对劳动力市场性别歧视等问题和现象的关注快速增加,对男女权利平等的关注和讨论较多且持续增加。第三,当前互联网在改变性别角色观念的同时对家庭分工的影响仍然有限。尽管妻子的工作时长相对于丈夫有所增加,但对家庭分工的实际影响较小,且家务分工未显著改变,即“男主外”格局被打破而“女主内”依旧稳固,这将加重女性的工作和家庭双重负担。进一步验证发现家庭分工会受到传统社会规范和夫妻相对资源的影响。

在互联网的作用下,性别平等观念得以被广泛接受且男女性别角色观念差距减小,而性别分工平等进展缓慢,性别平等实践任重道远。本文研究结论主要有以下政策启示:第一,持续推进数字基础设施建设和升级,增强互联网等数字技术的普惠性和网络效应,促进广大城乡居民共享数字发展红利;同时充分开发并发挥互联网等数字技术在各类教育培训、媒体宣传、社会活动等领域的信息和知识传播优势,更大范围地促进性别平等意识的提升。第二,注重对性别数据的收集和分析以及对极端或有害信息的监测,通过网络净化等专项行动营造风清气正的网络舆论环境,避免不良信息引发性别对立和误导青年人尤其是未成年人的价值判断,引导居民形成对平等夫妻关系及家务分工的正确认识。第三,通过倡导和实施陪产假、父育假和托管服务等政策,以及贯彻执行性别平等相关政策和实践,从文化和制度层面打破性别角色刻板印象,促进男性参与家务劳动,打破社会规范等非市场因素对女性增加工作、减少家务的约束,推动家务分工转变,进而推动“男外女内”“男主女从”向性别分工平等转变。

【参考文献】

[1] Duflo E. Women Empowerment and Economic Development[J]. Journal of Economic Literature,2012,50(4):1051-1079.

[2] 杨菊华,李红娟,朱格. 近20年中国人性别观念的变动趋势与特点分析[J]. 妇女研究论丛,2014(6):28-36.

[3] World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2020[R]. Switzerland,2020.

[4] Hannum E,Xie Y. Trends in Educational Gender Inequality in China:1949-1985[J]. Research in Social Stratification and Mobility,1994,13(1):73-98.

[5] 李春玲,李实. 市场竞争还是性别歧视:收入性别差异扩大趋势及其原因解释[J]. 社会学研究,2008(2):94-117,244.

[6] 甄美荣. 关于家务劳动的经济学研究综述[J]. 妇女研究论丛,2009(2):73-78.

[7] 吴愈晓. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究[J]. 社会,2012(4):112-137.

[8] Samtleben C,Müller K U. Care and Careers:Gender (in) Equality in Unpaid Care,Housework and Employment[J]. Research in Social Stratification and Mobility,2022,77:1-14.

[9] 刘爱玉,佟新. 性别观念现状及其影响因素:基于第三期全国妇女地位调查[J]. 中国社会科学,2014(2):116-129,206-207.

[10] 吴愈晓,王金水,王旭洋. 中国性别角色观念变迁(1990-2018):年龄、时期和世代效应及性别差异模式[J]. 中华女子学院学报,2022(4):76-90.

[11] 王卫东,王术坤,刘晓红,等. 互联网使用与农村居民的性别角色观念[J]. 劳动经济研究,2021(3):47-70.

[12] 汪斌,朱涛. 数字转型背景下互联网使用与青年性别观念变迁:基于CGSS2012-2021年数据的实证分析[J]. 中国青年研究,2024(3):51-59.

[13] Kaufman G. Do Gender Role Attitudes Matter?Family Formation and Dissolution among Traditional and Egalitarian Men and Women[J]. Journal of Family Issues,2000,21(1):128-144.

[14] 卿石松. 中国性别收入差距的社会文化根源:基于性别角色观念的经验分析[J]. 社会学研究,2019(1):106-131,244.

[15] 刘爱玉. 相对资源、性别角色观念交互影响下的夫妻家务劳动分工[J]. 中华女子学院学报,2022(2):27-35.

[16] Carlson D L,Lynch J L. Housework:Cause and Consequence of Gender Ideology?[J]. Social Science Research,2013,42(6):1505-1518.

[17] Greenstein T N. Economic Dependence,Gender,and the Division of Labor in the Home:A Replication and Extension[J]. Journal of Marriage and Family,2000,62(2):322-335.

[18] 於嘉. 性别观念、现代化与女性的家务劳动时间[J]. 社会,2014(2):166-192.

[19] 陈华帅,谢可琴. 数字经济与女性就业:基于性别就业差异视角[J]. 劳动经济研究,2023(2):84-103.

[20] 张勋,杨紫,谭莹. 数字经济、家庭分工与性别平等[J]. 经济学(季刊),2023(1):125-141.

[21] 张景娜,朱俊丰. 互联网使用与农村劳动力转移程度:兼论对家庭分工模式的影响[J]. 财经科学,2020(1):93-105.

[22] Zou W,Pan M. Does the Construction of Network Infrastructure Reduce Environmental Pollution?Evidence from a Quasi-Natural Experiment in “Broadband China”[J]. Environmental Science and Pollution Research,2023,30(1):242-258.

[23] McHale S M,Huston T L. Men and Women as Parents:Sex Role Orientations,Employment,and Parental Roles with Infants[J]. Child Development,1984,55(4):1349-1361.

[24] Williams J E,Best D L. Measuring Sex Stereotypes:A Multination Study[M]. Sage Publications,Inc,1990.

[25] 刘爱玉,佟新,付伟. 双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达[J]. 社会,2015(2):109-136.

[26] Thornton A,Freedman D. Changes in the Sex Role Attitudes of Women,1962-1977:Evidence from a Panel Study[J]. American Sociological Review,1979,44(5):831-842.

[27] 许琪. 中国人性别观念的变迁趋势、来源和异质性:以“男主外,女主内”和“干得好不如嫁得好”两个指标为例[J]. 妇女研究论丛,2016(3):33-43.

[28] Shu X,Zhu Y. Uneven Transitions:Period- and Cohort-Related Changes in Gender Attitudes in China,1995-2007[J]. Social Science Research,2012,41(5):1100-1115.

[29] Davis N J,Robinson R V. Men’s and Women’s Consciousness of Gender Inequality:Austria,West Germany,Great Britain,and the United States[J]. American Sociological Review,1991,56(1):72-84.

[30] Schwartz C R,Han H. The Reversal of the Gender Gap in Education and Trends in Marital Dissolution[J]. American Sociological Review,2014,79(4):605-629.

[31] 牛建林. 夫妻教育匹配对男性平等分担家务的影响[J]. 人口与经济,2017(2):32-41.

[32] Thornton A,Alwin D F,Camburn D. Causes and Consequences of Sex-Role Attitudes and Attitude Change[J]. American Sociological Review,1983,48(2):211-227.

[33] Plutzer E. Work Life,Family Life,and Women’s Support of Feminism[J]. American Sociological Review,1988,53(4):640-649.

[34] Cassidy M L,Warren B O. Family Employment Status and Gender Role Attitudes:A Comparison of Women and Men College Graduates[J]. Gender & Society,1996,10(3):312-329.

[35] Thornton A,Young-DeMarco L. Four Decades of Trends in Attitudes toward Family Issues in the United States:The 1960s through the 1990s[J]. Journal of Marriage and Family,2001,63(4):1009-1037.

[36] Brooks C,Bolzendahl C. The Transformation of US Gender Role Attitudes:Cohort Replacement,Social-Structural Change,and Ideological Learning[J]. Social Science Research,2004,33(1):106-133.

[37] Cotter D,Hermsen J M,Vanneman R. The End of the Gender Revolution? Gender Role Attitudes from 1977 to 2008[J]. American Journal of Sociology,2011,117(1):259-289.

[38] West C,Zimmerman D H. Doing Gender[J]. Gender & Society,1987,1(2):125-151.

[39] 张李玺. 夫妻冲突:家庭性别分工模式重构过程中的一个必然现象[J]. 妇女研究论丛,1998(3):4-8.

[40] 丁从明,董诗涵,杨悦瑶. 南稻北麦、家庭分工与女性社会地位[J]. 世界经济,2020(7):3-25.

[41] Ye B,Zhao Y. Women Hold up Half the Sky? Gender Identity and the Wife’s Labor Market Performance in China[J].China Economic Review,2018,47:116-141.

[42] Becker G S. Human Capital,Effort,and the Sexual Division of Labor[J]. Journal of Labor Economics,1985,3 (1,Part 2):S33-S58.

[43] Brines J. Economic Dependency,Gender,and the Division of Labor at Home[J]. American Journal of Sociology,1994,100(3):652-688.

[44] Acemoglu D,Restrepo P. The Race between Man and Machine:Implications of Technology for Growth,Factor Shares,and Employment[J]. The American Economic Review,2018,108(6):1488-1542.

[45] 赵佳佳,孙晓琳,苏岚岚. 数字乡村发展对农村居民家庭消费的影响:基于县域数字乡村指数与中国家庭追踪调查的匹配数据[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2022(5):114-132.

[46] Nunn N,Qian N. The Potato’s Contribution to Population and Urbanization:Evidence from a Historical Experiment[J]. The Quarterly Journal of Economics,2011,126(2):593-650.

[47] Bartley S J,Blanton P W,Gilliard J L. Husbands and Wives in Dual-Earner Marriages:Decision-Making,Gender Role Attitudes,Division of Household Labor,and Equity[J]. Marriage & Family Review,2005,37(4):69-94.

[48] 彭俞超,马思超,王南萱,等. 影子银行监管与银行风险防范[J]. 经济研究,2023(8):83-99.

[49] 陆杰华,汪斌. 中国性别红利的发展潜力、制约因素及其战略构想:基于性别平等视角[J]. 中国特色社会主义研究,2020(3):63-71.

[50] 吴小英. 主妇化的兴衰:来自个体化视角的阐释[J]. 南京社会科学,2014(2):62-68,77.

[51] 王春凯. 性别观念、家庭地位与农村女性外出务工[J]. 华南农业大学学报(社会科学版),2019(4):54-67.

[52] 金智,徐慧,马永强. 儒家文化与公司风险承担[J]. 世界经济,2017(11):170-192.

[53] 续继,黄娅娜. 性别认同与家庭中的婚姻及劳动表现[J]. 经济研究,2018(4):136-150.

[54] Blood Jr R O,Wolfe D M.Husbands and Wives:The Dynamics of Family Living[M].Free Press Glencoe,1960.

[责任编辑 王晓璐]

The Impact of the Internet on Gender Role Attitudes

and Household Labor Division

LI Qingyuan

(National School of Development,Peking University,Beijing,100871,China)

Abstract:Gender equality is essential for socioeconomic development and human well-being. The rapid advancement of digital technologies,notably the internet,creates favorable conditions for promoting gender equality. Unlike traditional influencing factors such as education,the internet provides unique advantages in disseminating information,sharing knowledge,and facilitating cultural exchange. It holds the potential to significantly contribute to the transition from traditional gender(role) attitudes,such as “men outside,women inside” to modern gender equality attitudes. Given that attitudes often shape behavior,and considering the economic implications of internet development,it may also induce changes in the traditional household division of labor. As gender attitudes and household labor division converge towards equality,this will not only mitigate work-family conflicts faced by women but also alleviate the pressures imposed on men by traditional gender roles. This study employs a quasi-experimental design based on the “Broadband China” policy and utilizes data from the China General Social Survey(CGSS) and the China Family Panel Studies (CFPS). It employs a difference-in-differences model to examine the impact of the internet on gender role attitudes and household division of labor. From the perspective of gender attitudes transformation,the internet significantly fosters the formation of modern gender attitudes among individuals,particularly in dimensions such as abilities,occupational rights,and division of household chores. Heterogeneity analysis indicates a convergence towards more equitable gender attitudes among women and men under the influence of the internet,with men exhibiting a more pronounced effect. This suggests that the future proliferation and deepening of internet-based digital technologies may further narrow the gender attitude gap on a larger scale. Further analysis reveals that the internet expands individuals’ access to gender equality-related information such as through online searches,thereby enhancing gender-equal awareness and influencing gender attitudes. However,the impact of the internet on the household labor division is still limited while reshaping gender role attitudes. Although wives’ working hours relative to husbands have increased,the allocation of household chores has remained largely unchanged,with the traditional gender roles of “men as breadwinners” weakening while the role of “women as homemakers” remains entrenched. This may exacerbate women’s dual burdens in work and family. Additional tests indicate that the transformation of household division of labor is still influenced by traditional social norms and relative resources. In regions where traditional social norms exert fewer constraints and in households where wives possess relatively more resources,wives’ working hours relative to husbands experience a significant increase. Despite the shaping of gender equality attitudes and the reduction of the gender attitude gap between men and women under the influence of the internet,progress towards gender-equal division of labor remains sluggish,underscoring the challenges ahead in gender equality practices.

Key Words:Internet,Gender Role Attitudes,Household Labor Division,Gender Equality