博物馆数字科普何以创新?

2024-05-29秦莹魏思宇张琼文

秦莹 魏思宇 张琼文

摘 要:“一带一路”倡议提出十周年,在国家文化数字化战略背景下探讨丝绸之路主题博物馆数字科普策略具有重要意义。结合叙事学逻辑和田野观察,可以从叙事主体、叙事情境和叙事文本三方面考察文博数字科普如何在不同符号系统交织所形塑的人与文物的互动中叙事。通过观察和体验,发现数字科普以数字叙事形式,使受众参与博物馆叙事体验而生成更深刻的科学认知。本文在原真内涵、表达方式、叙事层次和叙事感染力四方面提出博物馆数字科普创新策略,展示所阐述的理论视角如何可能落实于经验研究。

关键词:数字科普;叙事;体验;数字博物馆;丝绸之路

DOI: 10.3969/j.issn.2097-1869.2024.02.012文献标识码:A

著录格式:秦莹,魏思宇,张琼文.博物馆数字科普何以创新?基于对丝绸之路主题博物馆的叙事学考察[J].数字出版研究,2024,3(2):94-103.

长时间以来,我们把科学知识的传播与普及作为科普的首要维度。传统科普多以图文、橱窗展览等单一形式进行知识传播,传播方向是单向性的,是对编辑意图的表现[1],过于强调知识传播的功能性而忽略受众的体验性,受众群体是被动接受的对象。博物馆的众多科普作品也往往仅着眼于知识的“搬运”,而未跃迁到以知识为基础的科学思维层面。随着信息技术普及,更多研究者意识到培育科学思维超越于基础科学知识,需要遵循技术运作的逻辑。技术作为数字科普传播的“动脉”,在博物馆有限的空间中创设出超越时空的叙事场景和沉浸体验,重塑了受众①对科普内容的认知方式。科学和技术本身固然重要,但数字科普发展更需要洞察和探究知识内容与媒介技术如何作用于受众的认知方式。(①本文对数字科普的考察置于叙事和传播的框架,因此全文对科普对象统称为“受众”。)

1 数字科普:作为一种数字化叙事

数字科普正是思考和探究这一作用模式的实践进路。数字科普(Digital Science and Technology Popularization)是以数字技术为核心,采用艺术的表现形式,以网络和其他数字媒介为载体,发布和传播有关科学观念和技术普及应用知识的活动,并在传播的过程中强调分享与互动[2]。当下数字科普的研究取向——科普内容的物质性、科普技术的数字化、科普教育的情境化[3]——可以启发我们做出如下追问:相较于传统科普,数字科普的创新性如何体现?这种超越传统媒介的科学传播活动如何提升受众的投入和参与程度,进一步帮助受众接受科学知识和培养认知?对这些问题的回答,首先取决于采用何种分析视角。

对神经科学和认知心理学的研究表明,人们更喜欢以叙事的方式——作为一个要讲的故事而不是一个要论证的论题或要得出的论点——来认识世界[4]。这就意味着叙事对科普的启发意义在于,故事通常比理性论证更容易被受众接受和理解。由此,本文基于叙事学的视角,将数字科普视为一段叙事,即科普叙述者向受叙者(受众)传达科学知识和理念的行为和过程②[5]。那么,本文对上述问题的回答将聚焦于科普叙事方③的实践策略,探寻内嵌于其中的多样科普形态带来的叙事体验。“体验”背后隐含着数字科普作为动态的、分享与互动的叙事过程及这其中蕴藏的力量,是如何借助体验而生成更深刻的认知。借助强大的数字叙事体系,基于共情并依赖于感性思维的故事本身释放出人类精神的共性,使跨时空、跨文化的科普成为可能,受众进一步在数字化情境中沉浸式接收科学知识和思维认知。科学知识不再单纯被用来讲解,而是唤醒和调动受众进入一种高流动性的数字情境中,进而将个体思维的主动性释放出来,主动获取和尝试接受自我认知以外的科学知识,并思考和理解其背后的认知体系。(②本文对“数字科普叙事”的定义参考“叙事”的定义:叙事是叙述者(Narrators)向受叙者(Narratees)传达某个真实或虚构事件的行为和过程。③需要强调的是,本文并非将科普叙事方与受众进行分离论述,事实上二者也无法分离。受众已作为科普叙事主体的一部分,参与了科普叙事过程(这一点后文会进行详尽论述)。本文的落脚点是博物馆为受众提供可生成丰富感官体验的数字科普策略。)

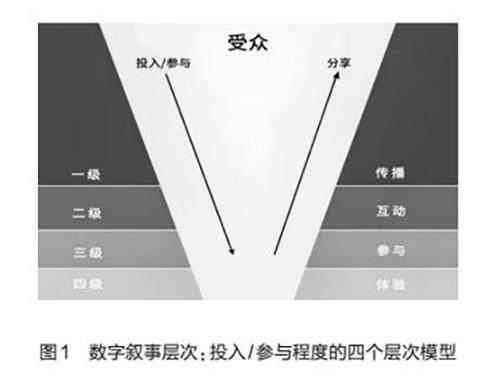

数字叙事体系的建构是以数字叙事层次和数字叙事模式为基础的。哥伦比亚大学艺术学院数字讲故事实验室(Digital Storytelling Lab)将数字叙事概括为四种类型:传播、互动、参与和体验。相较于传统叙事,数字叙事加深了受众对内容的投入和参与程度。由此,本文以“投入/参与”(Engagement)和“分享”作为核心指标,按照投入程度和分享范围,将以上四种类型划分为四个层次(见图1)。投入程度越深入——从“传播”趋向“体验”——意味着受众对科普内容及科学思维的体验感越强烈。但是,在提升投入程度的同时也意味着缩小了科普(分享)的范围,高投入程度的数字科普形式往往以群体传播、人际传播和人机传播等小范围传播类型为主,比如数字博物馆、网络科普游戏、网络科普实验室、混合现实(MR)/虚拟现实(VR)体验等形式。相比互联网媒介等大众传播形式,前者更加注重知识的互动性、受众的参与感和体验感。作为最高投入形态的“体验”,是数字科普创新的核心体现。受众在体验中对计算机环境中的虚拟客体产生了类似于对现实客体的存在意识或幻觉,进而在已有形象的基础上,在头脑中创造出新的图景。科学知识是想象力的产物,只有进入体验状态,科学才可以通过“想象”得到解释,揭示出宇宙与人类世界最本质、最典型的内核。因此,“体验”科学是认识科学和理解科学的最佳科普路径。

数字叙事模式侧重数字技术的可供性④如何呈现:在何种“情境”下,“谁”向“谁”讲了什么“故事”。因此,叙事情境、叙事主体及叙事文本成为关心的重点。而这三大叙事命题又统摄在“叙事体验”的意涵范畴之中[6]。本文接下来从科普叙事主体、科普叙事情境、科普叙事文本三方面具体探讨数字科普创新的实践路径。本文选取丝绸之路主题博物馆为研究对象,首先是对“一带一路”倡议十周年从愿景到现实的回应;其次,丝路文化具有独特的地理性和遗产性,需要依托数字化方式呈现,近年来丝绸之路主题博物馆借用数字媒体技术在加强游客体验的同时,进行传统文化和丝路文化的科普,逐渐在众多博物馆中脱颖而出。在此基础上,本文通过对丝绸之路主题博物馆的参与式观察、体验和记录,探究博物馆数字文化叙事场景中的数字科普创新策略。在具体案例上,本文选取丝绸之路数字博物馆、苏州丝绸博物馆、福建省世贸海上丝绸之路博物馆、遇见博物馆等具有代表性的主题博物馆为叙事案例进行阐述。(④“可供性”一词最早由美国生态心理学家吉布森(James J. Gibson)于2015年提出,表達人与环境之间互补和协调的动态关系,指代其中环境对于具有感知和行动力的主体而言所蕴含并传递出的潜力。本文提到的“可供性”主要是指数字技术在叙事过程中提供的潜能。)

2 科普叙事主体:叙事的生产者和表达者

科普叙事主体通常包含两个层面,即生产科普话语或文本的叙事行为层和呈现科普文本架构的叙事话语层[7]。科普叙事主体的行为和话语建构不再具有原本牢固的组织性和规范性,叙事的行为层和叙事的话语层分别表现出多元性和双向性的特征。叙事主体直接拉近了文物与受众的距离,将文物从“束之高阁”的橱窗中解放出来,打破博物馆的“傲娇”印象,有助于实现受众认知从“陌生”向“熟悉”的转变,理解文博科普的“平易近人”。

2.1 行为层的多元性

行为层的多元性体现为科普叙事生产主体的多元化,构成个人及群体间的意义生产、协作和交互行为实践。中国丝绸博物馆形成了以内部作者、专业机构、馆外专家作者、社会作者为主体的多元科普创作团队,其围绕丝路文化主题,确立了与浙江省教研室、浙江大学教育学院等联盟机构的馆校合作计划。同时,建立了面向社会的科普作者招募与合作机制,并通过与社会组织联动、开展科普作品征集和创作比赛等活动开发社会作者。

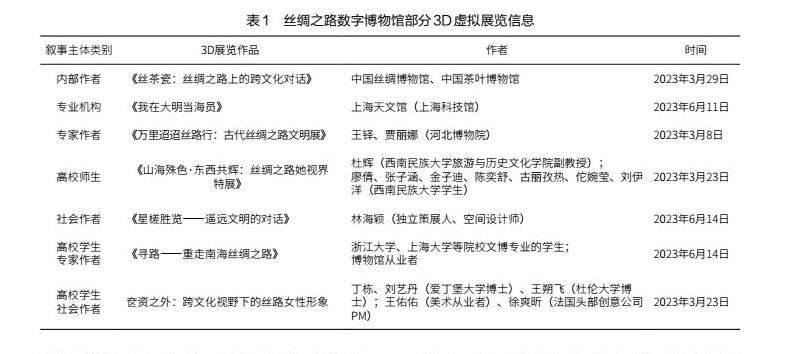

丝绸之路数字博物馆(Silk Road Online Museum,SROM)⑤多次举办云上策展大赛⑥(以下简称“SROM云上策展”),吸引多元科普叙事生产主体,涵盖内部作者、专业机构、专家作者、高校师生、社会作者等。SROM云上策展平台对所有用户开放,用户可调用丝绸之路数字藏品库、展具素材库等设计材料进行3D虚拟展览设计,这一过程也是参赛者进行自主学习和自我科普的过程。表1选取了不同类型的科普叙事生产主体在2023年SROM系列高规格策展大赛中独立创作和合作创作的部分优秀作品。SROM云上策展平台建立3年来,注册人数突破8万,2 400余人参与策展设计比赛,国内外220余所高校推广参赛,吸引观众66万人次[8],平台受到越来越多创作主体的关注与信任。(丝绸之路数字博物馆(SROM,http://srom.iidos.cn)是由中国丝绸博物馆发起、国内外40多家丝绸之路相关博物馆参与合作,集“数字藏品”“数字展览”“数字知识”与“云上策展”四大功能于一体的云上共享虚拟博物馆。⑥云上策展是SROM的最大特色。)

2.2 话语层的双向性

话语层的双向性体现为科普叙事表达主体建构互动数字叙事。表达主体通过人机对话、拟人化、角色扮演等方式参与叙事[9],其出场及凸显方式是多样态的。一方面,博物馆数字科普叙事的表达主体除了博物馆讲解员,还出现了虚拟人物解说员,比如中国文物交流中心推出的国内首个文博虚拟宣推官“文夭夭”,可提供讲解、导览、主持对话、直播等服务。除此之外,部分博物馆还推出了“听文物讲故事”,将文物“拟人化”,以文物的口吻进行科普叙事。

另一方面,受众也作为科普叙事主体参与了科普叙事表达。2017年,敦煌博物院与腾讯启动“数字丝路”计划,2020年4月其与人民日报新媒体联合出品了“云游敦煌动画剧”,以莫高窟经典壁画为原型,融合了大众喜闻乐见的媒介形式和语音解说壁画等创新功能。受众可以亲身参与动画剧的配音和互动,或邀请亲朋好友分饰不同角色,合作完成故事配音,进一步感受和领悟敦煌文化所蕴含的人文理念和时代价值。受众参与创作的新文创模式,为敦煌文化的数字科普创新提供了先例和样板,为创造性转化敦煌文化做出了重要探索。

3 科普叙事情境:叙事的视角和形式

科普叙事情境是在科普过程中所营造的一种影像和话语环境,是科普内容在创作主旨的指引下所建构的理念、精神和思想的表达方式。数字化情境在两个方面形塑着数字科普叙事行为:谁在叙事和如何叙事。叙事情境营造了对文物的知识考古和使用场景,将文物放置于生动的社会语境中,打破博物馆的时空框架,有助于实现受众认知从“沉睡”向“苏醒”的转变,理解文博科普的持续生命力。

3.1 叙事视角

相较于传统科普的第三人称全知式讲述,数字化情境塑造了第一人称的限知视角。全知视角中的叙事者是全知全能的,而限知视角中的叙事者对故事的了解并不多于受众,营造出一种陪伴式叙事情境,丝绸之路数字博物馆3D展览作品多采用第一人称限知视角进行科普叙事,让受众置身场景化的演绎中,或者跟随主角探索故事的发展和结局。

作品《丝路她语:唐五代时期丝路女性的生命故事》是以唐五代时期丝路女性阿龙的视角讲述她和丝路的故事。故事中对“三彩凤首壶”“三彩胡旋舞纹凤首壶”“三彩狩猎纹凤首壶”三样文物进行介绍时,阿龙以第一人称口吻回忆了儿时首次见到胡人带来商贸物品时的情景。阿龙的视角与受众共构了一种共有身份,使得文物的特征并非是抽象和符号化的。开口“像鸟”的瓶子是“凤凰变的”,这种描绘口吻是对现场人、物、景的想象式重现。受众借阿龙的视角还原了器物的精巧形态,传达了器物的美好寓意。

“還记得小时候,我阿耶神秘地拿来一个精美的瓶子,说是胡人带来的,我问阿耶为什么这壶的瓶口看起来像鸟。阿耶笑了,他告诉我这壶是凤凰变的。”

阿龙接下来的口述更是将文物“三彩鸳鸯酒卮”的使用与她的婚姻生活场景发生了勾连。类似的场景设计在作品中多次出现,虽然日常和琐碎,却为探析叙事口吻如何对文物进行“去陌生化”处理,提供了一种可追溯的过程。

“我与我的如意郎君喝下象征情意的美酒,在花好月圆夜许下生生世世永不分离的誓言。愿我俩恰似鸳鸯,心心相印。”

除了以具体人物为叙事视角,还有将动物、文物拟人化后进行第一人称科普叙事。央视新闻和《中国文物报》联名出品的H5作品“十二件文物带你走丝绸之路”⑦以蚕宝宝的视角,科普了与丝绸之路相关的十二件文物⑧。(⑦作品链接:https://m.newscctv.net/ls/sczl/index.html。⑧十二件文物具体包括:敦煌壁画、张骞出使西域图、客使图、素纱禅衣、鎏金铜蚕、五星出东方利中国护膊、阿斯塔纳墓地出土的俑、三彩釉陶载乐骆驼像、何尊、安国相王孺人墓葬壁画、姑苏繁华图、广州外销壁纸。)

蚕宝宝:“我们好像啊,你是大唐的蚕吗?”

鎏金铜蚕:“……我叫鎏金铜蚕,汉朝的时候我就在了……无论汉朝还是唐朝,你知道为什么现代人都称之为‘中国吗?何尊的铭文上刻有一个词语,就是中国。这说明3 000年前,中国这两个字就已经作为词组使用啦!”

以上这段文字是蚕宝宝与文物“鎏金铜蚕”展开的想象式对话,二者均以“我”自称,通过拟人化的第一人称视角的语言来还原文物知识和历史语境。文物只有被放置回历史语境中才能更好被科普。

3.2 叙事形式

数字科普叙事形式主要包括跨媒体叙事、沉浸叙事和视觉叙事,突显了在媒介使用、身心体验和感官记忆等方面的数字化特征,呈现出科普教育、科学欣赏和科学知识共享过程中,受众从被动接收到主动参与、从线性单向接收到线上立体化沉浸的数字化转向。

3.2.1 跨媒体叙事:构建由点到面的媒介矩阵

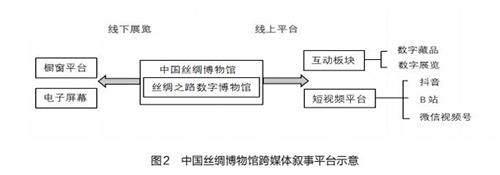

跨媒体叙事是巧妙制造很多叙事的媒体平台进入点,各平台上的内容同时发展且互相串接连结。中国丝绸博物馆采用馆内橱窗平台、电子屏幕、短视频等跨平台联动阐述故事。跨媒体平台都有其独特的叙事视角、叙事文本和叙事方式,受众对不同媒介叙事的投入程度不同,体验感也不同。

以科普中国古代丝绸为例,中国丝绸博物馆采取线下展览和线上平台两种叙事框架(见图2)。在线下框架中,通过橱窗平台展示丝绸实物,受众得以近距离观赏、品鉴丝绸的工艺、质地、纹样、色泽等。同时,电子屏幕展示丝绸的数字采集成果,受众点击电子屏幕可检索和浏览丝绸相关更多信息,体验各类互动功能。在线上框架中,包含互动板块和短视频平台。互动板块设有丝绸数字藏品和数字展览模块,其中,数字藏品以文字、图片、3D影像为符号载体,详细科普了丝绸藏品的材质、生产地、年代等基本信息,而数字展览模块结合展览主题将丝绸藏品置于三维虚拟空间环境。在短视频平台中,中国丝绸博物馆官方抖音账号、B站账号、微信视频号发布“丝路百馆百物”视频合集,以专家解读的形式科普丝绸文物精品,兼具专业性与艺术性。

3.2.2 沉浸叙事:向往身心融合的神驰体验

沉浸叙事是经由混合现实(MR)创造沉浸体验所产生的叙事类型,使受众在身心层面达到双重投入效果,进而产生叙事神驰体验。实现这一效果需要调动受众自主性,让受众充分认识到科学知识的有用性及与自我的关系。然后借助信息技术推动下各种象征符号带给人们的全感官身心体验,产生沉浸效果而后形成转化力,将内容融于自我认知系统后形成愉悦感、满足感和认同感。

以福建省世贸海上丝绸之路博物馆为例,在“荣誉圣地·麦加”展厅中,数字文博创意交互墙为受众科普了历史悠久的赛诗会文化。受“悬诗”⑨的灵感启发,受众挥舞双臂“落笔”墙面光点,挥舞动作绘制出一个个阿拉伯书法图案。同时,在墙面下方会显现出对图案的意义科普。受众跟随墙面的光点写出的书法图案是与波斯文有关礼拜和祈祷的经文。这种体感交互和光影动画形成的沉浸体验效果,再现了贾希利叶时代赛诗会的趣味盛景。(⑨悬诗出现于阿拉伯文学的蒙昧时期(即贾希利叶时期),每年“禁月”在麦加城东举行赛诗会,荣登榜首的诗作用金水书写于亚麻布上,并悬挂于麦加克尔白神庙墙上,作为奖励,故称“悬诗”。)

3.2.3 视觉叙事:描绘多重感官的记忆空间

视觉叙事也称为图像叙事或视觉图像叙事,是借助视觉媒介传达故事的叙事手段。故事可以用静态的图片、插画或视频、动画来表达,也可用音乐、人声或其他音响效果来渲染。视觉叙事是丝绸之路主题博物馆运用最为广泛的科普叙事形式之一,借助视觉元素将文物、建筑、艺术融于一体,在赋予书画、刺绣、陶瓷、雕塑、乐器等文物以生命力的同时,对丝路文化和历史进行科普以吸引广泛的交流与探讨。

遇见博物馆策展作品“遇见敦煌·光影艺术展”借助3D光雕数字技术,用数十台4K超清设备,融合了图像、视频、动画等视觉符号,对艺术家重绘的200余幅敦煌石窟壁画进行全新视觉演绎。“敦煌舞乐”单元以反弹琵琶“伎乐天”为原型,“伎乐天”伴随莲花翩翩入场,头束高髻,上身披璎珞,颈挂佩饰,下穿长裤,其西域风格的扮相和反弹琵琶的舞蹈形态表达了盛唐主流的审美情趣和敦煌艺术中的经典舞姿。展览虽然不见具体的文物,但是光影技术的使用却为具体的文物提供了可视化展示,而文物的数字科普就蕴藏在这些视觉形象之中,故事也以视觉化的形式开始产生。

4 科普叙事文本:叙事的场景与新形态

相较于传统的文本形态,数字科普文本的应用场景更为多元,也相应出现了一系列应场景而生的新兴文本形态。博物馆类数字文化场景融合了视觉场景、情感场景和游戏场景,文本编排需要适应数字化叙事的场景和逻辑。目前,叙事文本形态呈现出三种转向趋势:符号表意的视觉转向、语义修辞的情感转向和情景创设的游戏转向[10]。在互动性和趣味性的基础上,可视化、感性化和游戏化也逐渐成为科普文本生产的标准和理念。叙事文本诉说着文物背后的情感故事,受眾认知从“理性”向“感性”释放,理解文博科普的情感传播力。

4.1 符号表意的可视化

文本符号呈现视觉转向,意味着视觉信息以一种压制性的方式主导了文本的生产“景观”。这其中,可视化(Visualization)技术成为一种相对普遍的信息编码或转译方式,被广泛应用在数字科普的生产实践中。丝绸的视觉表象以纹样来展现,纹样赋予了丝织品语言符号,也是丝绸最富有寓意性的灵魂表达。日月星辰、龙凤瑞兽、杂宝吉祥,这些图案的表意、象征和谐音表达了人们对吉祥美好生活的向往,代表着中国古代思想观念、宗教信仰、生活习俗和审美情趣。丝绸纹样受环境、场景限制无法在线下一一向受众展示,数字化采集技术为其提供了可视、可听、可感的展演场景。

苏州丝绸博物馆举办的“云中·纹里——苏州丝绸纹样数字展”是苏州丝绸纹样数字科普的先行先试项目,展览的数字纹样均由苏州丝绸博物馆馆藏丝织品纹样样本高清扫描而成,现场设置“万花筒”式六棱镜装置,纹样通过灯光、镜面折射铺满整个空间。通过数字采集应用,苏州丝绸纹样数字科普的场景从博物馆延伸至城市空间,扩展了丝绸纹样的应用场景,尝试了丝绸博物馆数字科普创新,唤醒了非物质文化遗产的生命力。

4.2 语义修辞的感性化

文本语义修辞呈现情感转向,意味着文本故事在讲述方面越来越“诉诸情感”,通过挖掘文本表达的人文内涵和意义落点,与用户的情感认知产生共鸣,实现科普的感性表达。在中国丝绸博物馆“丝路百馆百物”视频系列中,对天一信局的科普并未放眼于其定位是闽南最早的近代形式跨国企业集团,背后承载着国际间银信往来的邮寄业务,而是着眼于创始人郭有品的发家事迹,以人物的感性经历为线索,深情讲述了郭有品从一名“水客”成长为“近代形式跨国企业集团创始人”的故事。在视频开篇,讲解员截取海外华侨寄给妻子的一封银信,语句间蕴含眷恋、牵挂与不舍,也缓缓展开了天一信局的故事:

“吾妻何氏知情,但如今世界日新,小儿教琢读书数日方能成功,如今有寄信局带去大银三十元,到可收入,以应家用。”

天一信局的鼎盛发展与郭有品重情重义的品质紧密相连,讲解员以一个感性事例进行了情感敘事:

“海上风雨难料,一次行船竟遇上台风,郭有品押送的财物和信件全部沉入大海,返乡后他变卖田亩家产兑成大银,凭贴身衣袋中仅存的收汇名单款一一赔付,不让客户损失一分一毫。”

4.3 情景创设的游戏化

文本情景创设呈现游戏转向,意味着重构文本的信息表现方式,以游戏化的方式编织内容,从而拓展用户的参与方式和互动深度,形成了一种以“游戏性”为基本取向的文本生产理念。博物馆数字科普叙事在提升受众投入和参与体验方面体现出游戏性的特征,2020年广东省博物馆和多益网络以“海上丝绸之路”为主题,依托游戏情景创设海上丝绸之路的故事,同时铺设了航海贸易图,让玩家带入商旅角色,自由感受和体验港口风情和海上贸易往来。玩家在港口间贸易交流时有机会获得珍稀奖励,奖励环节就是海上丝绸之路百科知识的呈现场景。比如到达广州港,玩家可以收获精美的广绣。游戏的奖励机制会激发玩家对广绣的好奇,进一步对玩家科普,使其了解到作为粤绣之一的广绣的历史可追溯到唐代,玩家甚至能在游戏中与广绣始祖卢眉娘“聊”上几句。同时,游戏中增设了文物讲解员——熊猫“白无忧”,他手持指南针立于船头,化身“海上丝绸之路文化守护者”形象,身着海上丝绸之路主题新服装,生动科普了“军持”“宋金项饰”等知名文物的来历、特点和价值,将丝绸之路主题服饰、文物知识、历史文化等内容融入游戏创设中,以生动有趣的互动方式,增强了数字科普效果。

5 数字科普叙事策略

丝绸之路是我国放眼世界的伟大创举,是中华文明走向世界的探索之路,也是中国叙事体系中的优秀历史文化素材。因此,对丝绸之路的数字科普任重而道远。虽然我国丝绸之路主题博物馆的数字科普叙事比较完整,在叙事形式、叙事修辞和叙事实践中均进行了积极尝试且效果显著,但尚未达到“讲好丝路故事,阐释好丝路特色”的要求。本文从叙事学层面洞察博物馆数字科普现状,发现存在以下几方面问题:第一,叙事内容的文化内涵有待进一步挖掘,停留于文化表象的浅度科普,叙事形式繁琐却让人仍感内蕴单薄。虽然视觉效果精美,却缺乏对文化底蕴与科普知识的深度剖析。第二,实体博物馆的数字科普覆盖范围较小,影响力不足。科普叙事覆盖范围受制于受众的投入与参与程度,博物馆数字科普可以加深受众的投入和参与程度,但传播力和影响力受到限制。第三,跨媒体叙事层次单一。丝绸之路主题博物馆虽然均采用多平台创作模式,但不同平台内容存在同质化问题,内容间无法同时发展且串接连结,在跨媒体矩阵建设和内容规划方面有进一步提升的空间。第四,博物馆数字科普的情感叙事较为薄弱,部分叙事文本采用宏观或他者视角,缺乏感染力,难以调动受众情绪。同时,故事中感性元素的调用与科学理性的宗旨较难平衡。针对以上问题,本文从以下四方面提出创新策略,以期从多层面提升博物馆数字科普叙事效果和受众体验感,进一步培养受众对文博科普内容的认知方式。

5.1 挖掘文化内涵创造原真性叙事

原真性在数字科普中发挥着显著的作用。吴宗杰基于中国传统的历史话语方式和文化传承智慧提出了文化遗产的“语言原真性”(Language Authenticity)概念[11],也就是在遗产保护及其意义阐释过程中需要有原真语言的保留和创新形式的选用。原真性的内涵体现为初始、原创和独特、创新两方面,同时兼有历史的传统和创意的新潮,是连接历史起源和新开端的概念。挖掘“原真性”尤其能够将科普带回到历史起源的叙事场景中,同时文化符号的嵌入,以及叙事视角、叙事形式的创新不仅丰富了文化内涵,也使文物更加具有认同感和价值。按照数字叙事学的理解,数字叙事形式因为人或物的存在和介入,才具有了意义和价值。这就要求科普创作者一方面要回到“物”的原初内涵,扩充专业知识积累,挖掘文物本身的原真性。另一方面要突出以“事”为中心的叙事视角,完成以“物”为中心的过渡和创新性转化[12]。博物馆需要利用丰富的馆藏资源和文博知识,将博物馆橱窗内孤立的文物,用鲜明的主题和生动的叙事形式收集起来,或者通过田野札记或个人信件的形式收集起来,以了解一段器物背后的人、社会现象或一段历史。

5.2 创新文物数字科普表达方式

探索文物如何成为融入受众日常生活的规范文化,持续为人类社会提供文化和社会价值,已成为一种共识问题。线下的文物陈列与数字化展示虽然拉近了受众与文物的距离,提升了受众投入与参与程度,但无法让“中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享”[13]。文物数字科普要让文物故事以公众喜闻乐见的形式走入寻常百姓家,从百姓的生活和体验入手,成为最能让百姓共鸣的叙事。一方面,科技赋能虚拟展厅、数字藏品、网络直播、互动视频等创新方式,打造文物展览的数字空间,实现文创产业的线上延伸,以“虚实结合”的方式拓展公众参观博物馆的形式。另一方面,依托科研、教育、文化、资本等力量,提升数字科普的影响力。开拓与专业机构、高校、企业的合作模式,吸引更多民营企业和社会资本参与,加大宣传力度和社会认知度。借鉴文学、艺术、教育、传媒等形式开展科普创作,运用新技术手段,丰富科普作品形态。

5.3 丰富跨媒体叙事层次

数字科普面向的是文化程度、年龄构成、语言地域等具有差异化的受众,需要考虑到不同受众对媒介的使用偏好。当前,不仅需要丰富线下科普模式,进一步提升受众的线下身心沉浸体验,还需要完善线上科普平台,整合多种媒介共构科普叙事实践。多元媒介的融合和大众主体的介入所营造出的跨媒体叙事,强调跨媒介、参与者的加入及故事内容的再生产[14],拓宽了数字科普覆盖人群。一方面要充分了解不同媒介在技术、符号、视听等方面的区别,将叙事模式同媒介特性结合,进行多模态数字化展示。例如在科普叙事实践中,文字形式更加严肃深入,视频音频更加直观生动,VR、AR、3D虚拟展览等在沉浸感和互动性方面更有优势。另一方面,明确不同媒介承担的功能和在叙事中出现的次序[15],各媒介呈现内容具有差异化并相互成文,单个媒介完成部分意义表达,跨媒介协作实现完整意义表达。

5.4 情感化敘事增强叙事感染力

情感化叙事是数字新闻领域以用户的积极体验为直接目标的创新实践路径,核心机制在于“以情感人”——即以情感为驱动力加深其记忆,这与数字科普叙事对用户情感体验的关注与数字叙事的重点不谋而合。在数字科普实践中,具体策略可以从以下三个方面考虑:一是诉诸感官。主张以诉诸视觉、听觉、触觉等感官体验的传播方式提升受众积极的情感体验[16],如光影、视频、动画、音乐、音效、气味等感性表达方式,增强叙事感染力并提高展示空间的艺术品质。二是采用微观叙事视角。从小人物的生活和体验入手,他人也具有的共同经验与体悟是最能引起共鸣的叙事[17]。叙事话语更加具有亲切性和可信性,引发用户共情。三是增强情境设计。利用展览的故事情景、空间布局环境等外界因素构建一个有关联性的叙事时空,将时空情境与大众情感相联结。同时在情境中完善交互设计,将受众的情感迅速代入场景中,打破真实与虚拟、过去与现在的时空界限,为受众创造深刻的情感体验。

6 结语

本文的逻辑起点是,数字科普是作用于知识内容和媒介技术基础上培养受众兴趣和科学认知的实践进路,在此判断基础上,采用叙事学理论框架,将数字科普作为一段叙事,思考受众借助体验如何生成更深刻的认知。本文将这一论点用于描述和解读对丝绸之路主题博物馆的观察、体验,概括和总结出博物馆数字科普创新策略。虽然限于篇幅未能展开讨论,但仍有必要提及的是,创新策略分析并不是目的,同时在于提醒从博物馆可供性出发的论点可能的局限。必须继续思考的是,受众与博物馆之间的互动可能需要容纳更多的理论概念和经验支持,比如从受众视角思考如何掌握空间布局和叙事句法并选取路径获取科普体验,这种积极的界面关系在对空间重组和拓展使用时,与他人或文物偶遇并形成沉浸体验和情动联结,这是本文阐述的理论视角所推进的一个方向,也需另文展开。

作者简介

秦莹,女,博士,天津财经大学人文学院讲师、硕士生导师。研究方向:数字文化。

魏思宇,女,天津财经大学人文学院学生。研究方向:数字文化。

张琼文,女,天津财经大学人文学院学生。研究方向:数字文化。

参考文献:

[1]李锦.全媒体时代下传统科普期刊编辑工作的创新发展[J].新闻传播,2023(8):59-61.

[2]张浩达.数字时代的科技传播:数字科普发展研究[J].科普研究,2014(1):12-19.

[3]李正风,张徐姗.走向“数字社会”进程中的科学普及[J].科普研究,2023(4):8-17,106.

[4]刘子曦.故事与讲故事:叙事社会学何以可能:兼谈如何讲述中国故事[J].社会学研究,2018(2):161-188,245.

[5]杰拉德·普林斯.叙事学词典[M].乔国强,李孝弟译.上海:上海译文出版社,2016:136-140.

[6]刘涛,刘倩欣.新文本、新语言、新生态:“讲好中国故事”的数字叙事体系构建[J].新闻与写作,2022(10):54-64.

[7]冉华,黄一木.主体、情境、文本:数字空间媒介事件的叙事特征及其影响[J].当代传播,2020(3):23-26,31.

[8]周传人.中国丝绸博物馆:丝绸之路数字文物共享平台 促进文明交流互鉴[EB/OL].(2023-08-08)[2024-04-07]. http://www.ncha.gov.cn/art/2023/8/8/art_722_183400.html.

[9]周敏,赵晨雨.叙事构建与技术共生:中华数字文化出海新逻辑[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022(12):48-55.

[10]刘涛,刘倩欣.新文本 新语言 新生态 “讲好中国故事”的数字叙事体系构建[J].新闻与写作,2022(10):54-64.

[11]侯松,刘慧梅,高佳燕.语言原真性与文化遗产的意义生成:以浙江衢州“周王庙”为中心[J].东南文化,2019(5):6-13,127-128.

[12]古花开.博物馆数字化展示的叙事逻辑研究[J].东南文化,2023(5):151-158.

[13]新华社.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[EB/OL].(2022-05-22)[2024-04-07].https://www.gov.cn/xinwen/2022-05/22/content_5691759.htm.

[14]刘煜,张红军.遍在与重构:“跨媒体叙事”及其空间建构逻辑[J].新闻与传播研究,2019(9):26-37,126-127.

[15]亨利·詹金斯,赵斌,马璐瑶.跨媒体,到底是跨什么?[J].北京电影学院学报,2017(5):31-34.

[16]田浩,常江.情感化敘事与数字新闻生产转型[J].青年记者,2023(12):19-21.

[17]孙信茹.人的叙事:互联网人类学的书写与方法阐释[J].南京社会科学,2022(11):117-128,138.

How to Innovate Digital Science and Technology Popularization in Museums?—Based on a Narratological Examination of Silk Road Museums

QIN Ying, WEI Siyu, ZHANG Qiongwen

School of Humanities, Tianjin University of Finance and Economics, 300222, Tianjin, China

Abstracts: On the 10th anniversary of “The Belt and Road” initiative, it is of great significance to discuss the strategy digital science and technology popularization of Silk Road Online Museums in the context of the national cultural digitization strategy. Combining narratology logic and field observation, this paper described and interpreted the narrative of digital science and technology popularization of cultural heritage in the interaction between people and cultural relics shaped by the intertwining of different symbolic systems, from the three aspects of narrative subject, narrative situation and narrative text. Through observation and experience, it was found that digital science and technology popularization in the form of digital narrative enabled the audience to participate in the museum narrative experience and generate deeper scientific cognition. This paper proposed innovative strategies for digital science and technology popularization in museums in terms of original connotation, mode of expression, narrative hierarchy, and narrative impact, showing how theories articulated may be implemented in empirical research.

Keywords: Digital science and technology popularization; Narrative; Experience; Digital museum; Silk Road