基于文献计量方法的海洋人类学研究述评

2024-05-29张云鹤张先清

张云鹤 张先清

摘 要:海洋与人类发展问题已成为国际学术界关注的焦点之一,也是全球化时代构建海洋命运共同体的重要内容。海洋人类学的产生,进一步提升了海洋议题的讨论度,并在渔业社区、资源开发及生态保护等方面形成一批重要的研究成果。该研究述评首先对海洋人类学学科发展史进行梳理,发现海洋人类学根源于“陆—海”的思维转向,旨在凸显海洋文明的主体性与整体形态;其次,归纳海洋人类学从探讨传统话题到融合“应用”“实践”和“公共”人类学知识的发展趋向;最后,运用VOSviewer软件对海洋人类学展开文献计量研究,可视化分析海洋人类学的研究特征及中国角色。在此基础上,通过对海洋人类学研究展开聚类分析,总结其协同性、跨学科、跨区域的研究特征;通过共被引和共现分析,阐释当下中国海洋叙事体系的话语实践,并进一步提出立足中国本土进行海洋人类学研究未来需要关注的方向,从而推进中国海洋人文社会学科的发展。

关键词:海洋人类学;文献计量;跨学科;协同一体化;中国海洋叙事

中图分类号:C912.4;P74

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2024)03-0025-14

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202403003

海洋人文社会学科的兴起和发展是近年来学界关注的重要领域之一,其中海洋人类学以其颇具前沿性、跨学科与跨区域的学科特点而备受关注。20世纪70年代至90年代海洋人类学研究蓬勃发展,相关研究可参看Orbach M. Hunters, Seamen and Entrepreneurs: The Tuna Seinermen of San Diego[M]. Berkeley: University of California Press,1977;Pa′lsson G. Enskilment at Sea[J]. Man 1994,29 (4):901.但近年来相关研究有所减弱。随着人类活动对环境和气候变化的影响进一步加剧,人类学在向公众提供信息以及制定资源管理和环境保护政策方面的作用愈加重要,并在地方性知识和全球价值观、生计要求和生物多样性保护需求之间建立桥梁。[1]因此,对海洋人类学展开文献综述研究,将有益于及时跟踪国际海洋人类学的学术前沿动态,提高人们对海洋危机的认识,并运用其知识体系为制定我国海洋环境政策、重建海洋生态复原力及构筑海洋话语体系作出贡献。本研究通过系统回顾海洋人类学的学科史,梳理其从探讨传统话题到融合“应用”“实践”和“公共”人类学知识的发展趋向,并运用文献计量方法总结海洋人类学的研究特征、中国角色及其话语实践,以期为中国海洋人文社会学科进行海洋人类学探索、落实海洋命运共同体建设相关的海洋实践问题提供有益的学理借鉴。

一、“陆—海”思维转向:海洋人类学的产生

海洋人类学以人—海关系互动研究为核心,在保护海洋环境、发展海洋经济、繁荣海洋文化及构建海洋话语体系方面起到了重要作用。虽然在20世纪初,马林诺夫斯基(Bronisaw Malinowski)、拉德克利夫-布朗(Alfred Radcliffe-Brown)等人类学家不约而同地选择海岛作为田野工作的对象,并撰写出《西太平洋上的航海者》《安达曼岛人》等经典民族志作品,[2][3]但是,正如赫尔姆赖希(Stefan Helmreich)所指出的,在“早期人类学中,水更多地作为支撑田野调查的媒介”,[4]而研究内容与海洋的关联并不密切。上述人类学的经典民族志作品之所以从海岛产生,是因为海洋使岛屿成为一个文化上的“分离空间”,[5](P12)他们关注的重心并非海洋,而是岛屿原居民的社会文化。例如,米德(Margaret Mead)以夏威夷岛屿原居民为对象所撰写的《萨摩亚人的成年》就是一个典型的例子。[6]而这种将海水视为区隔文化孤岛的想象,很长一段时间都存在于人类学研究中,即使到了列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的时代,也仅仅将海洋看作一个可以提供文化逃逸的场所。他曾这样表述自己关于海洋的认知:“我有一个幻想,那就是在公海中恢复我的流浪生活,分享辛劳和节俭的生活……有几个水手冒险登上一艘秘密的船,睡在甲板上,在漫长而空虚的日子里被迫与大海建立起一种有益的亲密关系。”他在《忧郁的热带》一书中不断提到“海洋的蓝色考验”和“一个泛着微光的绸缎般的光滑热带海洋”,[7]類似列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的这种海洋想象,也揭示了早期民族志书写中海洋主体视角的缺失。

人类学史上真正将海洋视为一个文化类型来加以考察,是从弗斯(Raymond Firth)开始的,他在20世纪中叶选择东南亚的马来半岛进行渔业社会的研究,关注马来渔民的经济生产,由此揭开了海洋人类学的序幕。[8]随后,一批关于海洋与渔业社区的研究成果相继出现。到了20世纪70年代末,海洋人类学这一概念及其相关研究成果也逐渐为学术界所熟悉和认可,并最终形成了海洋人类学这一分支学科,其标志之一就是1977年美国人类学家史密斯(M. Estellie Smith)所编著的《海上人家:一项海洋人类学研究》的出版。[9]这一时期海洋人类学研究的重点主要是现代渔业与渔村变迁,例如,科塔克(Conrad Phillip Kottak)以巴西渔村阿伦贝皮为田野点,撰写了渔村民族志,探讨全球化进程中拉丁美洲渔村的社会文化变迁。[10]王崧兴从结构功能主义的视角出发,考察中国台湾龟山岛的社会结构嬗变。[11]奥尔巴赫(Michael K. Orbach)以金枪鱼的工业化发展作为实证案例,探讨美国圣地亚哥的海洋生计的转型以及海鲜市场的全球化趋势。[12]

尽管与弗斯(Raymond Firth)之前的时代相比,这些早期的海洋人类学研究已带有很明显的海洋印记,但也容易将“陆地上的概念投射到航海生活中”,[13]其侧重探讨的还是渔村发展、社会结构与习俗文化这些与农业社会相类似的问题。赫尔姆赖希(Stefan Helmreich)就这样评述:“只有当一只脚踩在陆地上时,这些渔民才能成为合法的研究对象。”[4]在此背景下,一些人类学家质疑海洋人类学能否作为一个分支学科存在,如,伯纳德(H.Russell Bernard)认为“海洋人类学”是“牵强的”,这个领域的研究其实可以被分类为“朴素的民族学、考古学、语言学或没有太多概括性的实质性的人类学”。[14]

为改变这种状况,从20世纪80年代开始,一批欧美海洋人类学家呼吁在研究中突出海洋的主体性,体现真正的海洋视角,并且强调海洋人类学的重要贡献源于人类学家基于船上生活、渔船产业和岸基渔业社区的研究。其中,极具代表性的人物是艾奇逊(James M. Acheson),他圍绕北美海洋渔业社区开展大量研究,尤其是他长期跟踪缅因州的龙虾工群体,探讨龙虾渔民群体多元的社会经济活动,从而提供了生动的龙虾渔工民族志。[15]此外,一些人类学家针对大洋洲岛屿人群的渔业活动开展深入研究,例如,利伯(Michael D. Lieber)考察波利尼西亚Kapingamarang岛人的渔业生计与社会秩序问题,分析社会变迁、技术变化与过捕行为之间的关系。[16]这一类研究旨在强调海洋的主体性,以“海洋思维”作为开展研究的主导思想,展现海洋社会这一文化类型的独特性。

二、从传统话题到应用管理:海洋人类学研究的新趋向

自从艾奇逊(James M. Acheson)的海洋人类学文献述评出版以来,国内外学者对渔业社区进行了大量的田野调查与民族志研究,可参看Astuti R. People of the Sea: Identity and Descent among the Vezo of Madagascar[M]. Cambridge: Cambridge University Press. 1995;McCay B J. Oyster Wars and the Public Trust: Property, Law, and Ecology in New Jersey History[M]. Tucson: University of Arizona Press. 1998.进而把对海洋社会的研究推向系统化与体系化。当前渔业社区的民族志包括社会化和社会再生产、渔业心理因素、身份认同、阶级分化、性别、文化遗产和仪式表演等传统主题方面的探讨。[17]

渔业的社会化具有多种形式。比如,在澳大利亚以捕鲨为主的渔业社区中,人们通过与船长的密切合作同时努力展示自我个性的方式向年轻水手灌输超男子气概的思想来保证渔业生计的延续。[18]与男性主导的渔业社会化程度相似,重要的心理因素(如“冒险”和“自力更生”的概念)促使渔民即使在渔业资源稀缺、收入下降的情况下也依然不愿退出渔业生产。[19]在身份认同研究中,范·金克尔(Rob Van Ginkel)对欧洲小规模渔民进行文化分析,将其视为“紧密联系的职业社区”,并研究了产生社会和职业认同的文化行为(如深奥的知识、捕鱼技能等)。[20]在阶级分化的研究中,马丁(Kevin St Martin)将新英格兰的渔民“重新定位”为非资本主义“社区经济”的成员,反驳了新自由主义关于渔业社区是发展障碍的叙述。[21]在有关渔业性别及差异化的分析中,沃克(Barbara Louise Endemao Walker)研究了加纳渔业妇女,并表明旨在赋予妇女权力的善意发展项目实际上可能会产生相反的效果并导致资源退化。[22]文化遗产也是海洋人类学的一个重要研究领域,其中,纳德尔-克莱因(Jane Nadel-Klein)的工作颇具代表性,他研究了苏格兰沿海社区为减轻北大西洋渔业消亡的影响而进行的文化遗产的商品化。[23]

国内学者层面,张先清、王利兵通过梳理相关文献尝试对海洋人类学的概念、范畴与意义作出解释。[24]王书明、兰晓婷通过对《海洋渔村的“终结”》一书的书评,对比中国与巴西海洋人类学的研究趋势、分析模式、全球化维度,提出中国海洋人类学需要拓展渔村—渔业—渔民整体变迁综合研究的重要性。[25]张先清、李蕊采用文献搜集法,对日本海洋民族学领域在渔民社会研究、资源利用研究及环境保全研究三大发展阶段的典型作品展开分析,进而梳理日本海洋民族学的发展历程与理论模式。[26]张先清、赵婧旸梳理了国外海洋人类学从渔业社区到海权问题的发展脉络。[27]麻国庆基于“翻转亚洲”(Asia inside out)“地域圈”“流动”等人类学传统概念,考察环南中国海区域网络的形塑过程,并重点关注区域性海洋资源协同共享背后的人文交流,渔权与海权等议题。[28]此外,海洋人类学对作为中国沿海的水上族群——疍民也有着传统的学科关照。在麻国庆主编的《山海之间:华南与东南亚社会》一书中,作者重点分析疍民的身份变迁、族群互动、文化适应等问题。[29]周大鸣、刘志伟主张把研究视角放置在海洋社会与地域社会之间,进而思考疍民的社会转型以及由此带来的两种社会之间的结构性张力。[30]

由此可见,传统话题下的海洋人类学研究呈现了海洋社会的整体性面貌,涉及渔业生计、渔业心理因素、身份认同、阶级分化、性别差异、海洋习俗、海洋族群等传统议题,为下一时期的应用性研究转向提供了丰富的研究基础。

21世纪初期以来,随着“应用”“实践”和“公共”人类学的发展,海洋人类学不断丰富其知识体系,形成旨在推进海洋保护创新、发挥政策导向作用和提升海洋资源管理的新发展趋向,包括人—海关系互动、地方性知识、海洋资源开发与污染治理等各个方面。

其中,围绕人海关系互动主题,海洋人类学界对人类的海洋环境适应样态、渔民习俗及相关知识系统,如民族鱼类学、航海技术、潮汐周期及文化适应等地方性知识开展了重要研究。但随着海洋资源开发的需要,渔业的发展亟须扩展空间,“三生”空间(生产、生活和生态空间)问题相互交织,构成关乎海洋经济发展和海洋生态保护的重要社会问题。因此,有关渔业生产、渔民生活和海洋生态“三生”问题的研究也自然成了海洋人类学研究的重点领域。在此基础上,学者进一步对海洋地方性知识及“三生”空间的演变格局等方面进行学科理论及方法论的前沿性探讨。如,加西亚-基哈诺(Carlos Garcia-Quijano)在关于南美洲鱼群栖居模式的研究中发现波多黎各东南部的渔民为解决资源补给方面的问题,将生态系数(如基质、盐度、季节和浑浊度)与渔业物种的分布空间、健康状态和丰裕程度关联起来。[31]韦斯科特(Jeffrey Wescott)以美拉尼西亚Gauans人为案例,考察当地族群创造的“Kastom”制度如何维持岛屿社会生活的延续性及渔业生产空间的归属权。[32]

随着海洋人类学应用性转向日渐增强,人类学开始投入有关海洋污染及其对社会经济影响的研究中,并逐步拓展至对海洋空间重构的思考。如,弗格森(James Ferguson)、瓦茨(Michael Watts)研究了厄瓜多尔和尼日利亚的渔业污染引发的生态资源危机以及由此带来的渔业生产空间转变和渔民人权问题。[33]奥斯汀(Diane E. Austin)通过考察路易斯安那州石油工业与南部渔业社区之间的复杂关系,发现沿海社区空间分布与行业相互依存。[34]斐济岛将传统的沿海保有权制度与现代管理系统相结合的方式,成为治理海洋污染、提高生产效率和维护生态系统健康的成功模式。[35]国内学者方面,陈涛从社会学角度出发,分析渤海溢油事件导致的社会问题以及在制度创新、产业布局调整和海洋环境意识等方面产生的倒逼机制。[36]崔凤则通过中外海洋社会学的比较,指出陆—海二分法下的陆地中心论视野引发了环境污染、生态破坏、渔业资源枯竭等社会问题,并提出构建陆海空间统筹的环境治理机制。[37]

由此可看出,应用性转向下的海洋人类学研究延续了地方性知识在海洋研究中的重要作用,将原居民知识体系与渔业“三生”空间的演变规律与治理策略结合在一起,使得海洋研究超越人文与自然的分野,进而成为自然科学与社会人文科学可以不断深化合作的领域。

三、海洋人类学的研究特征与中国角色

经过上述对海洋人类学学科史及发展趋向的梳理,发现目前的海洋人类学文献综述研究鲜少运用计量统计方法,且中国学者贡献的前沿性成果较为缺乏。因而,本研究采用文献计量方法对国际海洋人类学相关文献进行梳理,总结近年来海洋人类学研究的特征、中国角色及话语实践,以期为中国海洋人文社会学科的发展提供一定借鉴。

本研究以“Web of Science核心合集”为数据库,通过主题词“maritime anthropology”“marine anthropology”“ocean anthropology”“oceanic anthropology” “fishery anthropology”对国际海洋人类学的相关研究成果进行检索,共搜集到876篇文献。文献计量的内容包括研究主题聚类分析、共被引分析、共现分析等方面。

(一)三种研究聚类

聚类分析是文献计量的核心功能之一,能够从海量文献中挖掘出强相关的研究主题,进而判断海洋人类学研究的热点问题及研究特征。本研究通过共词聚类分析发现国际海洋人类学研究三个主题分层,分别是海洋人文历史、海洋自然环境和海洋生物多样性(图1)。

1.海洋人文历史研究聚类

海洋人文历史研究聚类主要包括海洋史、渔业社区韧性发展、海洋环境政策制定等。此研究聚类下的海洋人类学聚焦于甄别驱动海洋社会可持续发展的内在与外部因素,探索“海洋渔业—海洋生态—海洋社会”的协同机制与演化过程,呈现出多元性、协同性与整体性的研究特征。

(1)海洋史与海洋人类学

海洋考古学和人类对水生环境的适应研究是海洋史与海洋人类学交叉的传统话题。例如,水下考古学研究美洲原住民的古景观及其转变,[38]确定伯利兹古代玛雅社会的盐生产和贸易模式,[39]阐明全新世晚期澳大利亚西南部原住民渔业的适应性变迁。[40]目前产生较大影响力的研究还包括确定沿海地区海洋资源最早持续消耗的准确日期。例如,冷(Melanie J. Leng)和刘易斯(Jonathan P. Lewis)利用世界各地软体动物的氧同位素来了解海洋气候变化以及人类资源利用模式。[41]贝利(Geoffrey N. Bailey)和弗莱明(Nicholas C. Flemming)对沿海考古学在揭示人类定居和扩散模式中的作用进行全球回顾,并提倡利用水下考古学来调查水下的更新世遗址。[42]

新海洋史的转向则更加注重海洋社会与文化生活的研究,[43]并以人类学的民族志书写方式呈现人群、货物、思想通过海洋的流动、变化和发展图景。其中,关于原居民航海系统和贸易网络的研究是一个重要主题,包括古代航海者对南岛语族的殖民历史,[44]波利尼西亚地区的航海技术以及自铁器时代以来南中国海地区的人群互动和贸易网络等内容。[45][46]在此基础上,形成了一批关于航海和贸易网络的民族志和历史研究。例如,阿吉厄斯(Dionisius A. Agius)运用多证据整合方法创建阿拉伯湾地区的航海史民族志,[47]根茨(Joseph Genz)对马绍尔航海知识的延续性和复兴展开的民族志分析,[48]安布罗斯(Stanley H. Ambrose)则关注里海地区物质文化的传播,认为在新石器时代,长途航海促使里海流域特定类型的饰品、人、信息、知识和符号在空间上快速而不稳定地跨越式传播,以此构建物质背后的海洋社会经济与文化史。[49]斯蒂纳(Mary C Stiner)则聚焦于地中海流域人类祖先、古经济学和社会进化的研究。[50]

渔业和海洋景观的历史生态学是海洋史与海洋人类学交叉的另一个研究领域,主要包括海洋生态重建的民族志书写与考古学分析。例如,艾伦(Melinda S. Allen)使用混合方法研究波利尼西亚人使用骨鱼的历史生态,[51]并确定导致其使用和分布下降的各种社会和环境因素。萨恩斯-阿罗约(Andrea Sa′enz-Arroyo)等人利用过去观察者的历史记录重建16世纪至19世纪墨西哥加州湾的生态丰富性。[52]同样,基廷格(John N. Kittinger)等人运用跨学科方法理解人类活动对海洋生态系统结构和功能的历史因果关系,并利用这一知识体系来恢复海洋生态系统和管理当今的水生资源。[53]

除了上述的重建活动之外,麦克尼文(Ian James McNiven)提出对海洋原住民的研究不仅应侧重于从考古学角度考察生计活动的表现形式,还应理解原住民海洋生态景观的文化意义。[54]从这个层面来说,萨克罗夫(Janna M. Shackeroff)等学者主张通过使用包括原居民和社区精英在内的多方海洋利益相关者的口述历史,建立更具协作性的“人民”的海洋历史生态学。[55]在海洋人类学领域中,口述史包含渔民群体的历史实践、生命经历与时代体悟,这对于理解海洋环境变迁历史具有重要价值。正如环境人类学家肖勒曼-奥梅特(Eleanor Shoreman-Ouimet)所指出的,人与环境关系的研究其实是动机研究的一部分,而个人生命史的搜集与研究可以帮助人类学家获得动机研究的基础,理解环境知识以及情感如何在个人和社区层面得以发展。[56]例如,德魯(Joshua A. Drew)的研究表明,渔民关于捕捞技术、渔场资源分布空间的集体记忆是在与海洋环境的互动中被不断被塑造、筛选和流传下来的。[57]也正是基于这种迭代相传的特质,渔民的口述历史在更深层次上反映了海洋环境与渔业社会的变迁。[58]目前,这种“自下而上”的口述史被越来越多地应用到构建海洋科学体系与制定渔业政策的过程中。[59]如约翰逊(Jay T. Johnson)等人的研究,就将本土知识、口述历史与可持续性科学结合,为海洋人类学探讨渔业资源管理与海洋环境保护提供一种质性与量化相结合的研究方法。[60]麦克米伦(Heather L. McMillen)等学者同样认为原居渔民关于渔业季节周期、生态变迁过程和生物文化多样性的口述史数据,在修复海洋社会的生态韧性、增强海洋系统的复原力方面发挥了重要作用。[61]

(2)渔业社区韧性发展

在渔业社区可持续发展方面,渔民生计韧性的提高及其多样化是渔民应对全球变化、实现渔业社区可持续发展的主要手段,自然成为海洋人类学研究的重点领域。针对构成生计韧性内涵(压力、现状与响应)要素的界定,学者从不同要素层面开展相关论述。如,科塔克(Conrad Phillip Kottak)专门探讨全球化背景下阿伦贝皮渔村所遭受的环境压力以及由此带来的渔民生计非“渔”化情况。[10]另外,也有研究将重点转向探讨渔业资源空间分布与渔民社区形成以及生计决策的影响。其中芬莱森(Alan Christopher Finlayson)考察了北大西洋地区鳕鱼鱼类资源空间分布破碎、种群数量减少的原因及其对渔民生计转型的影响。[62]吉布三世(Eulalio R. Guieb III)以菲律宾群岛中部两个渔村为案例,探讨了海平面上升对渔业的影响,以及渔民所采取的技术和管理方面的应对措施。[63]此外,在多元现代力量与全球化交织的时代背景下,研究者倾向于从整体关联性和开放流动性的角度来分析全球化在渔业空间演变及生计变迁中的重要作用。如,马特拉(Jaime Matera)以哥伦比亚Caribbean群岛为田野点,考察当地渔民的生计多样化趋势对实现当地可持续发展的作用。[64]斯托尼奇(Susan C. Stonich)等学者通过考察中美洲的养殖工业与全球化的关系,认为养殖空间从亚洲—南美洲—中美洲的演变,促使当地渔民进行生计调适来应对養殖产业的全球化,进而提升渔业的经济价值,延续海洋社区的可持续发展。[65]

(3)海洋环境政策制定

在海洋政策制定层面,“自上而下”的海洋政策制定是驱动海洋可持续发展的重要外源因素,为构建区域人海共生系统提供重要支撑。20世纪70年代,海洋人类学聚焦在海洋环境政策研究,主要是为了回应哈丁所提出的公地悲剧理论。公地悲剧理论认为,在自利的经济理性人的假设之下,无节制的竞争和个体利益最大化的动机将不可避地免导致资源的无限消耗。哈丁在论述中暗示了两种解决方案:一是政府产权,二是私有产权,总之必须有统一的产权安排。参见荀丽丽:《“失序”的自然——一个草原社区的生态、权力与道德》,中央民族大学博士论文,2009年,第45页。海洋人类学家指出许多渔业社区实际上具有传统的社会机制,能够调整对自然资源的利用方式。[66]如,Josh McDaniel在亚马逊秘鲁渔民的研究中,强调基于社区参与的传统资源管理模式有效地应对了经济发展与生物多样性保护之间的紧张关系。[67]因此,人类学者批评政策制定者的形式主义偏见,而忽视了具体的文化语境与地方性知识在公共政策制定中所发挥的作用。此后,受政治生态学的启发,研究者开始转向探讨全球市场和公共政策在地方海洋社会与生态环境中所发挥的作用,如,盖斯特(Guest Greg)通过实地考察厄瓜多尔的小规模虾养殖社区,分析地方政策与资源使用者之间的互动过程,并揭示地方政府主导的海岸管理计划、法律、市场和全球供需之间的动态关系。[68]他认为政策制定如果没有考虑多元决策主体之间的复杂博弈关系,就会对社会与生态造成有害影响。这正是海洋人类学研究协同性特征的体现,主张以多元主体视角来探讨保护海洋生态、实现渔业经济可持续发展、提高渔民生计韧性及多样性的路径及政策。

2.海洋自然环境研究聚类

海洋自然环境研究聚类包括气候变迁、碳排放、区域重构、海洋生态重建,其中以运用社会—生态理论框架(socio-ecological systems theory)分析气候变化与海洋脆弱性的研究最具代表性。人类学对气候变化的关注包括理解社会、经济和政治与生态系统之间的相互联系,以及识别适应气候变迁的文化因素及过程(如治理、法律制度、权力不对称、信仰体系)。[1]因此,此类别下的海洋人类学成果具有明显的跨学科和跨区域性特征,注重与社会学、生态学、海洋学、环境学与历史学等不同学科领域的交叉研究,并将构建区域网络作为应对海洋流动性、开放性以及全球性生态危机的现实路径。[69]如,拉兹鲁斯(Heather Lazrus)提出运用人类学方法来研究岛屿人口对气候变化的反应,他考察了适应气候变迁的地方知识和合作机构,当地人对环境风险和生态脆弱性的看法以及与环境正义、公平和权力有关的问题。[70]穆盛博从历史学角度探索近代舟山海洋区域内社会与环境间的互动,分析个人和国家为控制这些海洋资源利益而造成的一系列争斗,从而探讨中国东海沿岸海洋环境的历史变化以及与之相关的社会、经济和政治影响等。[71]

上述研究呈现出海洋所具有的整体关联性与流动开放性特征。这种特点在海洋的区域重构研究中也有所体现,如,布罗代尔(Fernand Braudel)在关于地中海的研究中,主张以商品与人口的流动来重新定义地中海这一水域世界,并让不同的临时区域在历史脉络中相互交叠。[28]此研究范式启发了海洋人类学对于海域一体化研究的思考,以有机网络和相互交叉的表述方式重构跨国跨区域海洋空间的形成与发展,进而有益于跨区域海洋命运共同体的构建。

3.海洋生物多样性研究聚类

海洋生物多样性研究聚类包括海洋生物多样性、海洋跨物种民族志等。此研究聚类注重自然科学视角与社会文化视角的融合。如,赫尔姆赖希(Stefan Helmreich)在其经典著作Alien Ocean Anthropological Voyages in Microbial Seas中,对海洋科学家如何理解海洋微生物在生物技术、气候变化甚至生命起源方面产生的深远意义进行了民族志研究,并分析围绕该主题产生的政治和社会争论。[72]马涅斯(Kathleen Schwerdtner Máez)等人的研究表明,历史数据在海洋生物资源管理中的应用,有助于解决生态系统基线变化的问题。[73]麦克米伦(Heather L. McMillen)等学者通过太平洋岛屿上的小规模渔业社区的田野考察,发现原居民的知识—实践—信仰体系在维系生物多样性方面扮演重要角色。[61]宾福德(Lewis R. Binford)考察了弗吉尼亚和北加利福尼亚沿海地区原居民文化与海洋生物多样性的关联,主张关注历史上的人类社会如何不断适应变化的自然和文化环境。[74]

在海洋跨物种民族志(multispecies ethnography)中,摩尔(Amelia Moore)研究发现狮子鱼作为一种新物种被引进加勒比地区之后所发挥的作用,以及当地渔民如何应对入侵物种带来的挑战和机遇。[75]波韦卢森(Annet P Pauwelussen)提出“两栖”视角,阐释印度尼西亚地区人类与珊瑚礁之间的互动关系,并表明这一新的本体论转向可以在科学、技术和社会层面上更好地实现海洋保护目标。[76]利恩(Marianne Elisabeth Lien)以跨物种民族志的视角考察三文鱼养殖如何成为全球化的水产资本产业,叙述三文鱼如何成为养殖的动物和如何被赋予情感的故事,呈现出人类和鱼类等跨物种相互接触、彼此塑造的过程。[77]

通过对上述三种主题聚类研究的分析,可以发现海洋人类学呈现出多元的研究主题,兼具跨学科的魅力与人类学色彩,超越了传统人类学人文与自然二分的鸿沟。受传统人类学研究范式中自然与文化二分的表征主义认识论的影响,[78]海洋议题中关于渔民生计、海洋环境、渔业社区、生物多样性等内容的研究存在彼此割裂的问题,缺乏研究对象的协同一体化研究,而海洋人类学则将“人文—自然—跨物种”纳入研究视角,为理解人海关系提供一种融合海洋自然和人文要素的整体论与本体论。同时,这种整体观与协同性的研究视野有助于重新思考海洋的空间秩序,“海洋命运共同体”“海陆一体化”等理念成为全球化时代构想海洋空间的一种新方式。

(二)失語的中国海洋叙事体系

黑格尔在《历史哲学》一书中提出海洋文明论:“超越土地限制,越过大海的活动,是亚细亚洲各国所没有的……中国便是一个例子,在他们看来,海只是陆地的中断,陆地的天限;他们和海不发生积极的联系。”[79](P84)黑格尔这一论断把海洋发展当成西方的专利,成为支配西方海洋主流叙事的霸权话语,并将中国排除在海洋国家之外。

随着“泛海洋”时代的到来,海洋话语格局呈现出多维变迁的趋势。在本质上,海洋叙事是一种概念化工具,用以表征不同国家的海洋主张,进而构造海洋权力话语体系。[80]第二次世界大战以后,为争取海洋话语权,沿海国家和群岛国都重新发掘自己的海洋历史资源,重建各自的海洋史。海洋史研究逐渐成为重塑海洋叙事话语权的重点领域,诸如“国际海洋史学会”“国际海洋经济史学会”等学术团体涌现。语言、文学、人类学等学科对海洋的研究也出现类似的走向。[81]本研究则从海洋人类学出发,通过对其研究成果展开“共被引”和“共现”分析,来揭示海洋人类学研究中的中国角色,进而探究中国海洋叙事的话语实践。

1.作者共被引分析

作者共被引是当两个作者的文献同时被第三个作者的文献引用,则称这两个作者存在共引关系;如果这两位作者共被引频次越高,则说明他们的学术关系越密切。按照被引强度排序,发现共被引强度最高的为英戈尔德(Tim Ingold)、奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)、伯克斯(Fikret Berkes)、安布罗斯(Stanley H. Ambrose)、斯蒂纳(Mary C Stiner)等。这些学者在海洋人类学的知识体系构架中发挥了重要作用,如英戈尔德(Tim Ingold)在人类学本体论转向下,提出了“栖居视角”,[82](P8)以此弥合人与自然的传统两分。同时,他在关于海洋环境问题及岛屿未来的研究中,又指出环境观不仅受到对能动者与环境关系理解的影响,还受到实用主义和意识形态因素的影响,[83]这种对环境问题的情境性的关注开拓了海洋人类学关于人—海关系的研究视野。[84]奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)虽然专注于政治学、公共和环境事务的研究,但是她所强调的社区自主管理共享资源的模式,[85]挑战了“公地悲剧”理论,揭示社区参与、合作和规则调整在避免资源过度开发方面的重要性。伯克斯(Fikret Berkes)在牙买加近海渔业的考察中,发现当地渔民通过建立共同体产权(communal property solution)的方式来应对公地引发的资源枯竭、生态恶化等现象。[86]上述两位学者的研究虽聚焦在自然资源公共管理领域,但他们所主张的社区参与模式,拓展了海洋人类学领域关于海洋资源管理的跨学科分析视角。较为遗憾的是,根据作者共被引的结果,中国学者在海洋人类学的学科发展及知识体系构建过程中的贡献较少,没有形成具有国际影响力的海洋人类学学术梯队。

2.共现分析

共现是指文献中描述信息共同出现的现象,以揭示信息相互关联的程度,作者间的合作关系往往能够反映出合作背景、合作内容、合作范围等要素。本研究的共现分析包括国家/地区的合作、作者之间的合作以及机构之间的合作。

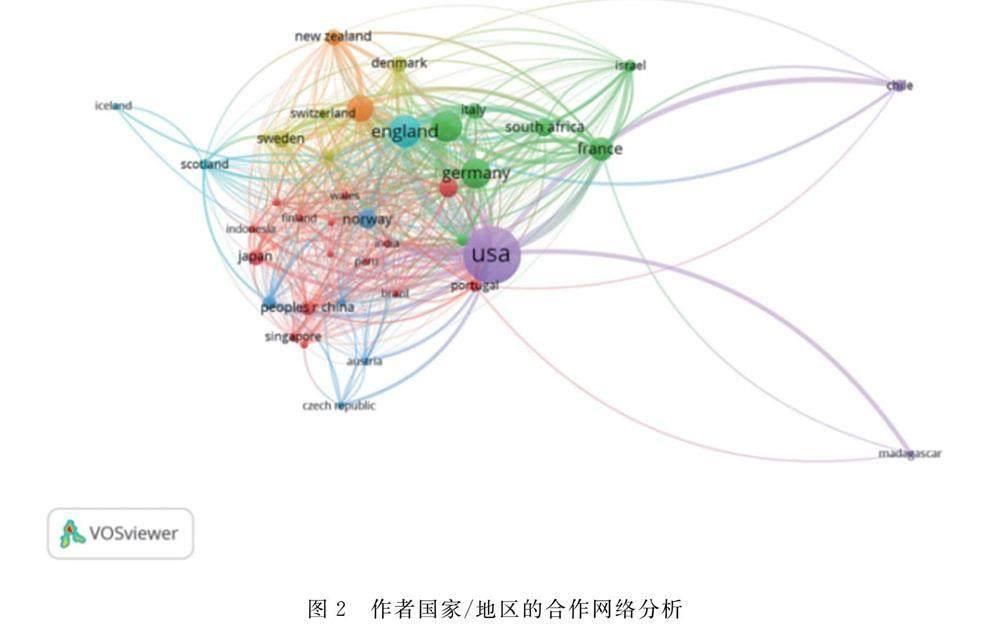

(1)国家/地区的合作网络分析

国家/地区的合作网络分析展现作者所在国家、地区之间的关系,以揭示国家、地区间作者的合作关系。按照被引强度排序,发现海洋人类学研究领域,共被引强度较高的国家分别是美国、德国、英国、加拿大、澳大利亚和法国(图2)。其中美国是海洋人类学研究中开展国际合作最多的国家。亚太地区国家在这方面明显不如西方国家,中国海洋人类学研究的国际合作地位高于日本但低于新加坡。

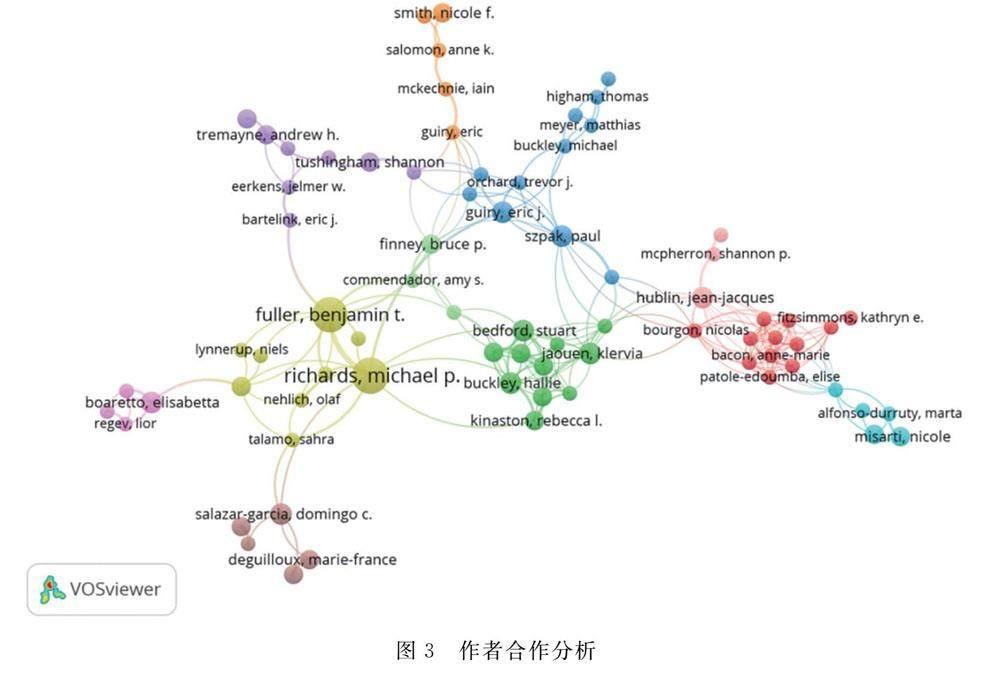

(2)合作者网络分析

合作者网络分析展现作者研究开展的合作关系。海洋人类学的合作者网络与其他网络相比,网络密度较低(图3),这主要由两方面原因造成:一方面,海洋人类学研究成果的合作者较少,大多数研究开展以双人合作为主,三人及以上的研究较为稀少;另一方面,能够在SCI/SSCI期刊上发表有关海洋人类学文章的学者数量较少。另外,从合作者网络也可发现,合作者聚类分异比较明显且相互之间的联系不多,这表明海洋人类学研究存在明显的团队竞争和分异,团队之间的合作关系并不明显。在合作者网络中有一点值得引起中国学者的重视,就是团队内部的合作关系并没有明显地以某一个人为核心,团队成员之间大都保持比较平衡的合作关系。从合作者名字特点来看,没有明显的中文姓名,可以判断中国海洋人类学者发表SCI/SSCI研究成果的数量有待提高,与其他国家学者的合作需进一步加强。

(3)机构合作网络分析

机构合作网络分析展现研究合作机构的关系,以揭示机构之间的合作密切程度。按照被引强度排序,发现共被引强度最高的机构分别是“Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology,GER”“The University of British Columbia,Canada”“University of Oxford,UK”“The Australian National University,AU”“Stockholm University,SE”(圖4)。值得一提的是,厦门大学是唯一进入海洋人类学机构合作网络的中国高校。虽然厦门大学并不处在网络的核心位置,但也能反映出厦门大学海洋人类学在国际舞台上的学术位置以及在国内学科领域中的重要性。但总体上看,国内海洋人类学研究机构在国际化合作与影响力方面仍有非常大的进步空间。

由上述共被引和共现分析的结果来看,不论是高共被引学者,还是由不同国家、作者、机构组成的合作网络中,都较为缺乏来自中国的声音,这从侧面折射出中国海洋话语权的相对不足。针对中国海洋叙事话语缺失的问题,学者们虽然从海洋法律秩序、国际海洋事务争端、话语权垄断、海军力量、海洋文化传播等多角度展开剖析,可参见张尔升,裴广一,陈羽逸,李雪晶:《海洋话语弱势与中国海洋强国战略》,《世界经济与政治论坛》2014年第2期。孙凯,吴昊:《关于构建中国海洋话语权的思考—以南海“981”钻井平台事件为例》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2017年第1期。季翊,冯浩达:《中国海洋文化话语体系构建:内涵、框架与路径》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2022年第4期。却鲜少涉及海洋人类学视角。

海洋人类学在发展过程中,形成了包括海洋人文历史、渔业社区韧性发展、渔业资源管理与政策制定、流动性与全球化、海洋自然环境、海洋生物多样性、海洋资源共享、海洋区域重构、海洋利用协作等一系列重要问题在内的主题领域。海洋人类学多元化、协同化、跨学科的研究渐成国际潮流,在塑造人海和谐共生关系,维系海洋生物多样性及海洋话语知识体系建构方面起到了提供理论知识、方法创新和理念转变的作用。但作为一门新兴的分支学科,中国海洋人类学的发展亟须与国际接轨,认真吸收西方海洋人类学既有研究成果,结合中国本土开展海洋民族志资料的搜集、凝练核心概念、建立全球海洋议题的国际化合作网络,引领中国海洋人类学走入主流,以构筑起具有中国特色的海洋人类学学科体系,为提升中国海洋叙事话语提供学科支撑。

四、结论与启示

海洋人类学研究自20世纪70年代初便已开始,到今天依旧是讨论生物多样性丧失、全球气候变暖以及可持续发展等重大社会问题的学术热门话题。通过梳理海洋人类学的学科历史、发展趋向及聚类主题,可以看出其交织、融合了海洋史、政治学、考古学、管理学等学科的视角与方法。20世纪70—90年代,海洋人类学经历了由陆向海的思维转向,积累了一批丰富的凸显海洋文明主体性的研究成果。至21世纪初,海洋民族志成为其学术史上浓墨重彩的一笔,形成了从聚焦社会化和社会再生产、渔业心理因素、身份认同、阶级分化、性别、文化遗产等传统话题到推进海洋保护创新、发挥政策导向作用,提升海洋资源管理的新发展趋向。

值得注意的是,通过文献计量方法总结国际海洋人类学的聚类主题、研究特征及中国角色,本研究认为海洋人类学以“人文+自然+跨物种”的人海关系视角丰富了中国海洋人文社会科学研究的空间性、协同性与整体性内涵,并可在以下四个方面拓展中国海洋人文社会科学研究海洋问题的广度与深度。

1.人文科学与自然科学结合的跨学科研究

海洋不是一个静止的世界,而是一个动态的、不断变化的场域。对于海洋族群来说,海洋除提供日常生计之外,还具有历史和精神意义。通过对三种聚类主题的分析,发现国际海洋人类学对海洋原居民族群的地方性知识体系、沿海资源管理、海权制度和精神观念进行了广泛研究,并呼吁将地方性知识纳入考量并赋予其权力,以改善资源管理,增强对自然灾害、人为环境干扰和气候变化的抵御能力。[87]此外,海洋人类学还研究地方性知识和科学知识之间的匹配性,以衡量它们在环境管理与保护中的实际适用性。

因此,中国海洋人类学的未来研究应考量人文科学与自然科学融合的视角。比如,在未来的研究中,人类学家需要重视加大与渔业社区、海洋科学家和其他利益相关者之间的协作力度,建立合作伙伴关系。同时,可结合海洋史,从政治生态学、公共管理学、海洋学等多学科视角出发,开展能更直接影响海洋政策的研究,如,了解地方知识体系在创建混合海洋管理中的重要性,以实现更具“环境关心”和社会公正性的海洋保护计划。

2.渔业“三生”空间协同一体化研究

在研究内容上,未来的本土海洋人类学应对渔业“三生”空间展开协同化研究,打破传统海洋研究在渔民生计、渔业社区、海洋环境等方面的割裂现象。一方面,渔业“三生”空间一体化研究可以更好地在不同的空间、时间和组织尺度上对耦合的人类和自然沿海系统中的动态和因果流动进行概念化,并且这种知识可以帮助设计更好地应对海洋环境问题(如气候变化危害、生态污染)的治理制度。另一方面,渔业“三生”空间一体化研究融合了人文科学和自然科学的视角,可对跨区域、国家或地区的人类—海洋耦合系统进行更广泛的分析。

3.重塑中国叙事的海洋话语实践研究

通过对海洋人类学研究的“共被引”和“共现”分析,发现中国海洋叙事话语体系较为薄弱,常处于被西方学者“代表”的状态。党的十八大以来相继提出的“21世纪海上丝绸之路”“经略海洋”“蓝色伙伴关系”“海洋命运共同体”等一系列全球海洋治理理念,[88]为重构中国海洋叙事提供了重要的理论指向。因此,对于中国海洋人类学学者来说,应在国际海洋人类学的现有成果基础上,紧密结合新时代国家海洋战略,审视海洋叙事话语知识生产的中国语境,建立中国式海洋人类学发展的学科体系、理论框架与表述方式,书写新时代海洋民族志。

4.跨物种民族志的研究

在人类世背景下,海洋空间的规划,特别是填海造陆的扩张,导致海洋生物多样性不断减少。海洋空间的利用必须要走出人类中心主义,回归生态的能动性,寻求人和海洋之间新的伦理、生态和进化关系。未来海洋人类学研究可以关注海洋空间的利用、海洋物种的驯化与资本化、物种引入与海洋生态修复等话题,探讨在重新引入海洋生物回归海洋空间生存的过程中,如何均衡人类空间与非人类空间的关系,使得海洋生物再次成为海洋“居民”,创建和谐的海洋命运共同体。

参考文献:

[1] Barnes J M, Dove M, Lahsen A, et al. Contribution of anthropology to the study of climate change[J]. Nature Climate Change, 2013,(3):541-544.

[2] 布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基.西太平洋上的航海者[M].张云江,译. 北京:九州出版社,2007.

[3] 拉德克利夫-布朗.安达曼岛人[M].梁粤,译. 广西:广西师范大学出版社,2005.

[4] Helmreich S. Nature,Culture,Seawater[J]. American Anthropologist, 2011, 113(1):132-143.

[5] Kuper A. Anthropology and anthropologists: the modern British school[M]. London: Routledge, 2014.

[6] 玛格丽特·米德.萨摩亚人的成年:为西方文明所作的原始人类的青年心理研究[M].周晓虹,李姚军,刘婧,译. 北京:商务印书馆,2008.

[7] 克洛德·列维-斯特劳斯.忧郁的热带[M].王志明,译. 北京:中国人民大学出版社, 2009.

[8] Firth R. Malayfishermen: their peasant economy[M].London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co Ltd, 1946.

[9] Smith M E. Those who live from the sea: a study in maritime anthropology[M].San Francisco: West Publishing Company, 1977.

[10] 康拉德·科塔克.遠逝的天堂:一个巴西小社区的全球化(第四版)[M].张经纬,向瑛瑛,马丹,译. 北京:北京大学出版社,2012.

[11] 王崧兴.龟山岛——汉人渔村社会之研究[M].台北:“中央研究院”民族学研究所,1967.

[12] Orbach M K. Hunters, seamen, and entrepreneurs: the tuna seinermen of San Diego[M].Berkeley: University of California Press,1977.

[13] Hewes G W. The rubric 'fishing and fisheries'[J].American Anthropologist, 1948, 50(2): 238-246.

[14] Acheson J M. Anthropology of fishing[J]. Annual Review of Anthropology, 1981, (10): 275-316.

[15] Acheson J M. The lobster gangs of Maine[M].Hanover, New Hampshire: University Press of New England, 1988.

[16] Lieber M D. More than a living: fishing and the social order on a Polynesian Atoll[M].Oxford: Westview Press, 1994.

[17] Aswani S. New directions in maritime and fisheries anthropology[J]. American Anthropologist, 2020, 122(3): 473-486.

[18] King T J. Bad habits and prosthetic performances: negotiation of individuality and embodiment of social status in Australian shark fishing[J].Journal of Anthropological Research,2007, 63 (4): 537-560.

[19] Pollnac R B,Bavinck M & Monnereau I.Job satisfaction in fisheries compared[J].Social Indicators Research, 2012, (109): 119-33.

[20] Van Ginkel R. Inshore fishermen: cultural dimensions of a maritime occupation[C]. Symes D,Phillipson J. Inshore fisheries management[M].Dordrecht: Springer. 2001.

[21] St Martin K. The Difference that class makes: neoliberalization and non-Capitalism in the fishing industry of New England[J]. Antipode, 2007, 39 (3): 527-549.

[22] Walker B. Sisterhood and seine-nets: engendering development and conservation in Ghana′s marine fishery[J].Professional Geographer, 2001,53 (2): 160-177.

[23] Nadel-Klein J. Fishing for heritage: modernity and loss along the Scottish coast[M].Oxford: Berg, 2003.

[24] 张先清,王利兵. 海洋人类学:概念、范畴与意义[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2014,(1):26-33.

[25] 王书明,兰晓婷.海洋人类学的前沿动态——评《海洋渔村的“终结”》[J].社会学评论,2013,1(5):90-96.

[26] 张先清,李蕊.“三渔”、资源与环境:日本的海洋民族学研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019,46(2):14-21.

[27] 赵婧旸,张先清.从渔业社区到海权问题:国外海洋人类学研究述评[J].广西民族研究,2016,(4):74-80.

[28] 麻国庆.海洋资源共享与人文价值——海域研究的人类学反思[J].文史哲,2022,(3):64-74.

[29] 麻国庆.山海之间:从华南到东南亚社会[J].世界民族,2016,(6):19-28.

[30] 周大鸣,马露霞.跨学科的魅力:百年疍民研究的人类学意义[J].民俗研究,2021,(2):88-96.

[31] Garcia-Quijano C G. Fishers' knowledge of marine species assemblages: bridging between scientific and local ecological knowledge in Southeastern Puerto Rico[J]. American Anthropologist, 2007, 109(3): 529-536.

[32] Wescott J. The good lake, the possible sea: ethics and environment in Northern Vanuatu[D]. San Diego: University of California, 2012.

[33] Ferguson J. Seeing like an oil company: space, security, and global capital in Neoliberal Africa[J]. American Anthropologist, 2005, 107(3): 377-382.

[34] Austin D E. Coastal exploitation, land loss, and hurricanes: a recipe for disaster[J]. American Anthropologist, 2006, 108(4): 671-691.

[35] Weeks R, Jupiter S D. Adaptive comanagement of a marine protected area network in Fiji[J]. Conservation Biology, 2013, 27(6): 1234-1244.

[36] 陳涛.渤海溢油事件的社会影响研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2013,(5):28-33.

[37] 崔凤,王伟君.国外海洋社会学研究述评——兼与中国的比较[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2017,(5):9-18.

[38] Faught M K. The underwater archaeology of Paleo landscapes, Apalachee Bay, Florida[J]. American Antiquity,2004,69 (2): 275-289.

[39] McKillop H. Underwater archaeology, salt production, and coastal Maya trade at Stingray Lagoon, Belize[J]. Latin American Antiquity, 1995,6 (3): 214-228.

[40] Dortch C E. New perceptions of the chronology and development of aboriginal fishing in South-Western Australia[J]. World Archaeology,1997,29 (1): 15-35.

[41] Leng M J, Lewis J P. Oxygen isotopes in Molluscan Shell: applications in environmental archaeology[J]. Environmental Archaeology, 2016,21 (3): 295-306.

[42] Bailey G N, Flemming N C. Archaeology of the continental shelf: marine resources, submerged landscapes and underwater archaeology[J]. Quaternary Science Reviews, 2008,27 (23-24): 2153-2165.

[43] 許光秋.国外海洋史研究状况[J].海洋史研究,2014,(1):339-343.

[44] Kirch P V,Green R C. Hawaiki, Ancestral Polynesia: an essay in historical anthropology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[45] Finney B R. Voyage of rediscovery: a cultural Odyssey through Polynesia[M]. Berkeley: University of California Press, 1994.

[46] Hung H C, Nguyen K D, Bellwood P, et al. Coastal connectivity: long-Term trading networks across the South China Sea[J]. Journal of Island and Coastal Archaeology, 2013,8 (3): 384-404.

[47] Agius D A. Seafaring in the Arabian Gulf and Oman: people of the Dhow[M]. New York: Routledge. 2012.

[48] Genz J. Navigating the revival of coyaging in the marshall islands: predicaments of preservation and possibilities of collaboration[J]. Contemporary Pacific, 2011,23 (1): 1-34.

[49] Stanley H A. Exploring hypotheses on early holocene Caspian seafaring through personal ornaments: a study of changing styles and symbols in western central Asia[J]. Open Archaeology, 2023, 9(1): 85-94.

[50] Mary C S. An unshakable middle paleolithic? Trends versus conservatism in the Predatory Nicheand their social ramification[J]. Current Anthropology, 2013, (54): 288-304.

[51] Allen M S. The historical role of Bonefishes (Albulaspp.) in Polynesian Fisheries[J]. Hawaiian Archaeology, 2014, (Special Publication 4): 51-72.

[52] Sa′enz-Arroyo A, Roberts C M, Torre J, et al. The value of evidence about past abundance: marine fauna of the gulf of California through the eyes of 16th to 19th century travelers[J]. Fish and Fisheries,2006, 7(2): 128-146.

[53] Kittinger J N, McClenachan L, Gedan K B, et al. Marine historical ecology in conservation: applying the past to manage for the future[M]. Berkeley: University of California Press. 2015.

[54] McNiven I. Saltwater people: spiritscapes, maritime rituals and the archaeology of Australian indigenous seascapes[J]. World Archaeology,2004,35 (3): 329-349.

[55] Shackeroff J, Campbell L & Crowder L. Social ecological guilds: putting people into marine historical ecology[J]. Ecology and Society,2011, 16 (1): 52.

[56] Shoreman-Ouimet E. Personal history ethnography in environmental anthropology: a methodological case study[J]. Journal of Ecological Anthropology, 2017, 19(1): 70.

[57] Drew J A. Use of traditional ecological knowledge in marine conservation[J]. Conservation Biology, 2005, 19(4): 1286-1293.

[58] Ellis D, West P. Local history as 'indigenous knowledge': aero planes,conservation and development[A].Bicker A, Sillitoe P, & Pottier J(eds), Development and local knowledge: new approaches to issues in natural resources management, conservation and agriculture[M].New York: Routledge, 2005.

[59] Julia Olson, Patricia Pinto da Silva. Taking stock of fisheries science through oral history: voices from NOAA′s fishery science centers[J]. ICES Journal of Marine Science, 2019, 76(2): 370-383.

[60] Johnson J T, Howitt R, Cajete G, et al. Weaving indigenous and sustainability sciences to diversify our methods[J]. Sustainability Science, 2016, (11): 1-11.

[61] McMillen H L, Ticktin T, Friedlander A, et al. Small islands, valuable insights: systems of customary resource use and resilience to climate change in the Pacific[J]. Ecology and Society, 2014, 19(4): 1-17.

[62] Finlayson A C. Fishing for truth: a sociological analysis of Northern Cod stock assessments from 1977-1990[M]. St.John′s Newfoundland: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1994.

[63] Guieb III E R. Community, marine rights, and sea tenure: a political ecology of marine conservation in two bohol villages in central Philippines[D]. Montréal: McGill University, 2008.

[64] Matera J. The role of social networks in marine conservation: a case study of Providencia and Santa Catalina, Colombia[D]. Santa Barbara: University of California. 2013.

[65] Stonich S C, Bort J R, and Ovares L L. Globalization of shrimp mariculture: the impact on social justice and environmental quality in central America[J].Society and Natural Resources, 1997, 10(2): 161-179.

[66] McCay B J. Systems ecology, people ecology, and the anthropology of fishing Communities[J].Human Ecology, 1978, 6(4): 397-422.

[67] McDaniel J. Communal fisheries management in the Peruvian Amazon[J].Human Organization, 1997, 56(2): 147-152.

[68] Guest G. Global vision and local lives: policy, participation, and coastal management in Ecuador[J]. Culture and Agriculture, 1999, 21 (1): 1-13.

[69] 杜贊奇.全球现代性的危机:亚洲传统和可持续的未来[M].黄彦杰,译. 北京:商务印书馆,2017.

[70] Lazrus H. Sea change: island communities and climate change[J]. Annual Review of Anthropology, 2012, (41):285-301.

[71] 穆盛博.近代中国的渔业战争和环境变化[M].胡文亮,译. 江苏:江苏人民出版社,2015.

[72] Helmreich S. Alien Ocean: anthropological voyages in Microbial Seas[M]. Berkeley: University of California Press, 2010.

[73] Schwerdtner Ma′n~ez K, Holm P, Blight L, et al. The future of the oceans past: towards a global marine historical research initiative[J]. PLoS ONE, 2014, 9(7): 1-10.

[74] Lewis R B. Archaeology as anthropology[J]. American Antiquity, 1962, 28(2): 217-225.

[75] Moore A. The aquatic invaders: marine management figuring fishermen, fisheries, and lionsh in the Bahamas[J]. Cultural Anthropology, 2012,27 (4): 667-688.

[76] Pauwelussen A, Verschoor G M. Amphibious encounters: coral and people in conservation outreach in Indonesia[J]. Engaging Science, Technology, and Society,2017,(3): 292-314.

[77] 瑪丽安娜·伊丽莎白·利恩.成为三文鱼:水产养殖与鱼的驯化[M].张雯,译. 上海:华东师范大学出版社,2021.

[78] 白美妃.超越自然与人文的一种努力——论英格尔德的“栖居视角”[J].青海民族大学学报(社会科学版),2017,43(4):54-59.

[79] 黑格尔.历史哲学[M].王造时,译. 上海:上海书店出版社,2006.

[80] 牟文富.海洋元叙事:海权对海洋法律秩序的塑造[J].世界经济与政治,2014,(7):63-85.

[81] 杨国桢.论海洋人文社会科学的兴起与学科建设[J].中国经济史研究,2007,(3):107-114.

[82] Ingold T. The perception of the environment[M]. London and New York: Routledge, 2000.

[83] Ingold T. Globes and spheres: the topology of environmentalism[A].Milton K(ed), Environmentalism: the view from anthropology[C].London: Routledge, 1993.

[84] Jeffery L. We are the true guardians of the environment: human-environment relations and debates about the future of the Chagos Archipelago[J]. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 2013, 19(2): 300-318.

[85] 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道——集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译. 上海:上海三联书店,2000.

[86] Berkes F. The common property resource problem and the fisheries of Barbados and Jamaica[J]. Environmental Management, 1987, 11(2): 225-235.

[87] Mercer J, Kelman I, Taranis L, et al. Framework for integrating indigenous and scientic knowledge for disaster risk reduction[J]. Disasters,2010, 34 (1): 214-239.

[88] 韩淑芹,焦琳.中国海洋治理对外话语体系建构研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2022,(4):32-39.

A Review of Marine Anthropology Research Based on Bibliometric Methods

Zhang Yunhe1 Zhang Xianqing2

(1. School of Public Administration, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China;

2. School of Sociology and Anthropology, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: The issue of oceans and human development has become one of the focuses of international academic circles, and it is also an important part of building a maritime community with a shared future in the era of globalization. The emergence of marine anthropology has further enhanced the discussion of marine issues and produced some important research results in such aspects as fishing communities, resource development, and ecological protection. The article first analyzed the academic development history of marine anthropology and found that marine anthropology is rooted in the 'land-sea' thinking shift, highlighting the subjectivity and holistic view of marine civilization. Secondly, it summarizes the development trend of marine anthropology from exploring traditional topics to integrating applied, practical and public anthropological knowledge. Finally, VOSviewer software was used to carry out bibliometric research on marine anthropology and visually analyze the research characteristics of marine anthropology and the role of China. On this basis, the article conducts a cluster analysis of marine anthropology research and summarizes its collaborative, interdisciplinary, and cross-regional research characteristics; through co-citation and co-occurrence analysis, it explains the discourse of the current Chinese marine narrative system practice, and further propose the future directions that need to be paid attention to in marine anthropological research in China, thereby promoting the development of China′s marine humanities and social sciences.

Key words: marine anthropology; bibliometric; interdisciplinary; collaborative integration; China′s maritime narrative

责任编辑:王 晓