《母亲》: 永恒闪耀的母爱之光

2024-05-23邢伟萍

一个人要是能够称自己的母亲是思想上的亲生母亲,这是多么难得的幸福啊!

—[苏]高尔基

导读

《母亲》是苏联作家高尔基创作的长篇小说,被誉为社会主义现实主义文学的奠基之作,开创了无产阶级文学新纪元。小说通过青年工人巴维尔和母亲尼洛夫娜在革命浪潮的激荡下成长为自觉的革命战士的过程,塑造出丰满的社会主义新人形象,真实而具体地反映了俄国第一次革命时期的历史进程。母亲尼洛夫娜的形象感动着一代又一代读者,具有经久不衰的艺术魅力。

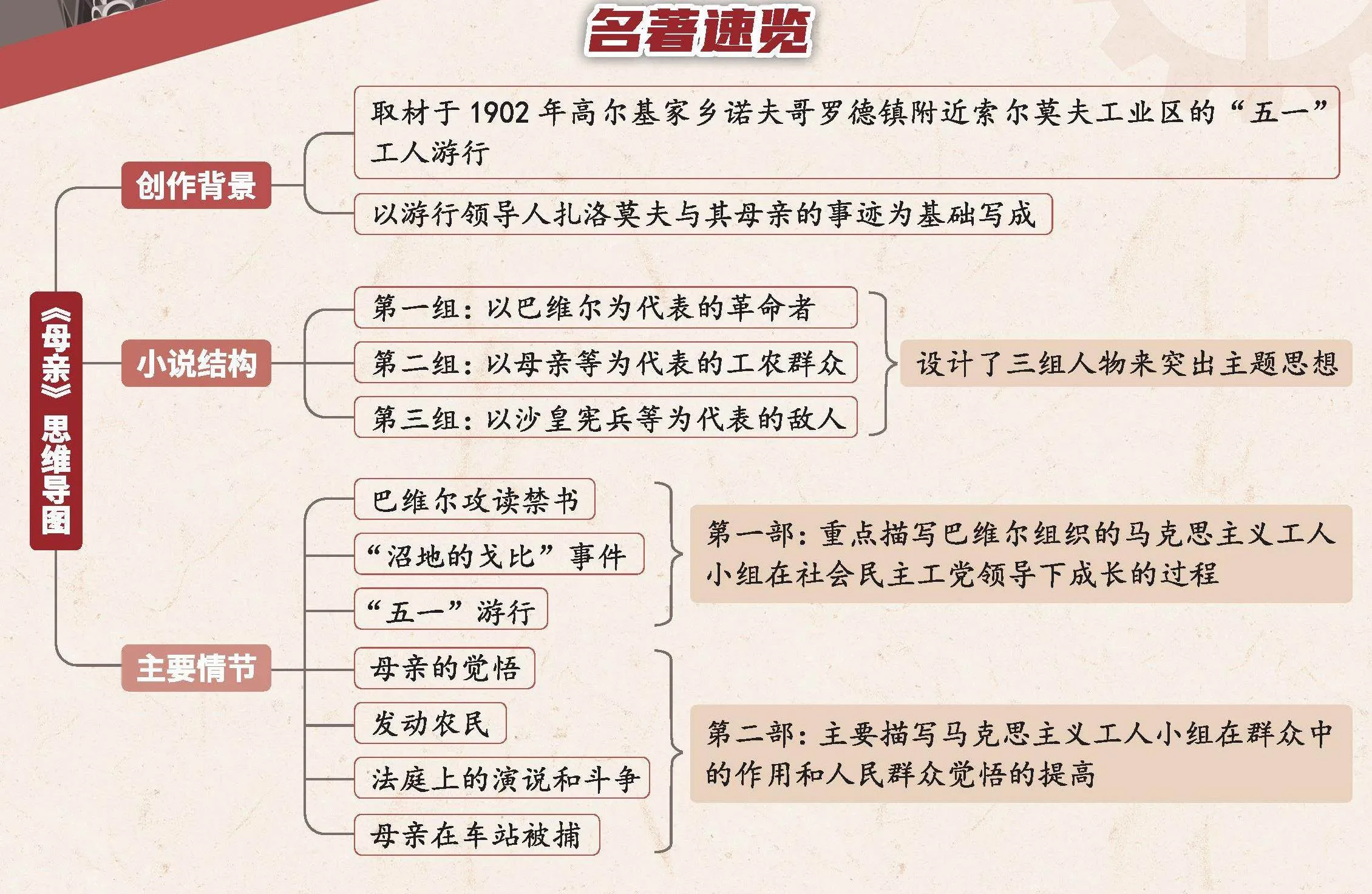

名著速览

纵观整部小说,高尔基通过母亲尼洛夫娜这一人物建立视点,借助她对周围各种人物与事件的观察及心理变化展开叙事,从而动态地把握现实的发展与人物的性格变化。因此,对母亲尼洛夫娜人物形象的探究十分重要。

母亲形象对比

之前

她长得很高,有点驼背,被长年累月的劳动和丈夫的殴打折磨坏了的身体,活动时没有一点声响,走起路来稍稍侧着身子,好像总担心撞着什么东西似的。宽宽的、椭圆的脸上刻满了皱纹,还有点浮肿,黑色的双眼,像工人区大多数妇女一样,带着哀愁不安的神情。右眉上面有一道很深的伤痕,所以眉毛稍稍有点往上吊起,看上去好像右耳比左耳高一点,这使她的面孔具有一种似乎总在胆怯地谛听着什么的神态。在浓密的黑发里已经有了一绺绺白发。她整个人都显得悲哀和柔顺……

之后

“贫困、饥饿和疾病,这就是人们劳动的报酬。一切都欺侮我们,我们成天干活儿,却过着贫穷的日子,受人欺骗,就这样一天一天葬送自己的生命!可是,别人靠我们的劳动寻欢作乐,坐享其成。把我们看成像链条锁着的狗一样,使我们愚昧无知,恐惧害怕!我们的生活就像黑夜,暗无天日、漆黑一团!”

…………

母亲胸口被人推了一下,她踉跄地跌坐在长凳上。宪兵们的手在人们头上闪动,抓住人们的衣领和肩膀,把他们推到一旁,扯下人们的帽子,扔到远处。母亲觉得眼前发黑,一切都旋转起来,但她克服了自己的疲劳,用尽最后的气力又喊道:

“大家齐心协力,团结起来!”

宪兵用一只红润的大手抓住母亲的衣领,使劲扯了一下。

“住嘴!”

母亲的后脑撞在墙上,一瞬间她的心被一团恐怖的浓烟蒙住,但浓烟很快消散,心里又燃烧起明亮的火焰。

起初,母亲是生活在沙俄时代劳动者阶层的普通妇女,过着被剥削压迫的悲惨生活。从小说的描写中,可以看出长期遭受家暴的母亲胆怯懦弱、逆来顺受,忍受着生活中的所有苦难;而在小说的结尾,我们看到,曾经那个处处小心、谨小慎微的母亲,竟然参加了革命,在人群中进行革命演说、面对暴力镇压英勇不屈,已然成长为一位思想独立、勇于抗争的无产阶级革命女性。

探索阅读

那么,作者是如何刻画母亲尼洛夫娜这一形象,展现她由一个胆小懦弱、顺从保守的劳动妇女,变成了一个思想独立、勇于抗争的无产阶级革命女性呢?

通过真实细节,细腻刻画人物心理变化过程,展现人物性格的转变。

第一阶段:为儿子的振作感到欣喜和担忧,内心矛盾纠结。

母亲高兴地看到,他那双一向认真而严厉的蓝眼睛,现在竟露出了和蔼亲切的目光。在她脸颊上的皱纹里虽然还闪着泪珠,但她的嘴角已露出满意而又温柔的微笑。一种双重感情在她心中起伏,她为儿子能把生活的悲苦了解得这样清楚而感到自豪,但她不能忘记儿子还很年轻,也不能忘记他的谈吐与众不同,而且儿子还决心一个人去对这种她和大家所习以为常的生活进行抗争。她很想对他说:“亲爱的,你能干出些什么呢?”

但是她担心这样会妨碍她对儿子的欣赏,他在她面前突然变得这样聪明……尽管对她又有点陌生。

丈夫去世后,母亲看到儿子巴维尔身上出现了丈夫生前的劣迹,十分担心儿子会重蹈丈夫的覆辙。之后,当她发现儿子渐渐发生改变,不再酗酒,而是爱上了读书,更有了自己热爱的事业时,母亲既欣喜又担忧:因儿子身上流露出来的、从未有过的光彩而欣喜,又因儿子的“格格不入”而担忧。作为一个处于苦难生活中的劳动妇女,母亲向往的是宁静的生活。儿子身上的变化引起了母亲内心的矛盾,这种细腻真实的心理变化,是母爱的自然流露。也正是出于对儿子朴素的爱,母亲并没有做过多干涉,而是惶恐地支持着儿子。

第二阶段:逐渐认可儿子从事的事业,自发地参加革命活动。

母亲挤上前去,心里充满了自豪感,她昂首仰望着儿子:巴维尔站在受人尊敬的老工人中间,大家都在听他讲话并赞同他的意见。她儿子不像别人那样暴跳如雷,破口谩骂,这使她很高兴。

此处生动、细腻地描写了母亲观看儿子在工厂里演说的场景。“挤上前去” “心里充满了自豪感”“昂首仰望着儿子”充分表现了母亲因看到儿子被工人拥戴而由衷地感到自豪。在母亲眼里,儿子的形象是高大的、正义的,此刻的母亲因儿子展现出的卓越,而对儿子所从事的事业产生认可。

巴维尔因在工厂演说被宪兵带走后,母亲主动要求到工厂里散发革命传单,以此为营救儿子出一分力。

母亲微微笑了笑。她很清楚:如果现在工厂里出现传单,当局就会明白,传单不是她儿子散发的。她感到自己能够完成这个任务,高兴得全身都颤抖起来。

…………

母亲小心翼翼地看着周围,嘴里吆喝着:“菜汤—热面条!”

同时,母亲悄悄地,把一摞一摞小册子塞给兄弟俩。每当她把小册子从手里交出去的时候,她眼前就闪现出那个宪兵军官的脸,它像黄色的斑点,有如在黑暗的屋子里火柴发出的昏黄亮光一样。

她怀着快意的感情,在心里对他说:“拿去吧,老总……”

她在递交下一摞小册子的时候,心里又痛快地补充了一句:“拿去吧……”

…………

她心里想着如何把自己第一次发传单的经验告诉儿子,但是在她面前,总是出现军官那张惊讶而又凶恶的捉摸不透的黄脸。他脸上的黑色小胡子惊慌失措地在抖动,从他会哼哼地撅起的嘴唇下面,露出紧紧咬着的一排白牙。

母亲心里像有一只小鸟在唱歌似的那样高兴,双眉在狡黠地耸动。她很麻利地干着自己的活儿,自言自语地说:“嘿,还有呢!……”

作为沙皇俄国时代无产阶级普通劳动妇女,母亲起初参与革命活动是出于朴素的心理动机—为儿子做事、帮儿子的忙,是源于纯粹的母爱的一种自发行为。当活动成功后,母亲的内心感到十分喜悦,“能帮上儿子的忙”的成就感最终促使她走上了革命的道路。

第三阶段:自觉地宣传革命真理,工人主体意识正式觉醒。

一个又惊又喜的面孔,在母亲身边晃动,同时,有一个颤抖的、呜咽的声音喊道:

“米加!你到哪儿去?”

母亲没有停下脚步,边走边说:

“让他去吧!您不必担心!过去我也很害怕,现在我儿子走在最前面。打旗的那个,就是我的儿子!”

…………

“您不必担心!”母亲喃喃地说。“这是神圣的事情……您想想,如果人们不为基督去赴死,那也就根本不会有基督了!”

她的头脑里突然产生了这个思想,它所包含的明白而简单的真理使她自己感到惊讶。她望了望紧紧抓住她手的女人,惊奇地微笑着重复了一遍:

“如果人们不为基督去赴死,那也就根本不会有基督了!”

在“五一”游行时,母亲不仅深明大义地支持儿子走在游行队伍的前方,自己也加入了游行队伍。当看到一位同过去的自己一样的母亲时,她主动鼓舞对方、宽慰对方,此时的母亲已经完全理解了儿子的信仰,明白了坚持革命斗争、争取无产阶级专政的真正意义。是母亲对儿子的爱,让她在参与革命活动时,逐渐走进了儿子的精神世界,明白了革命事业的必要性,最终与儿子走在了同一条道路上。

开始这琴声并没有打动母亲的心。她在这钢琴奏出的曲调中,只听到一片杂乱无章的音响。她的耳朵听不出由无数音符组成的复杂的琤琮声中的旋律。她只是睡意蒙眬地时而望着盘腿坐在宽大沙发另一端的尼古拉,时而注视着索菲娅端庄的侧影和她一头浓密的金发。阳光起初温暖地照在索菲娅的头上和肩上,然后移到键盘上,抚弄着她的手,在她的手指下闪闪发光。琴声不断地充满着整个房间,不知不觉地唤醒了母亲的心。

在母亲面前,不知怎么从往昔暗无天日的洞穴中,浮出了一件早已忘却了的屈辱的往事,可是现在它又历历在目,令人痛苦。

…………

钢琴洪亮的和音发出了冷漠无情的最后一声叹息,随即便寂然无声了。

…………

往事像回声一样还在母亲心里鸣响震荡。可是不知从什么地方忽然产生了另一种想法:

“你看,这些人和和气气、平平静静地生活着!……不吵架,不酗酒,也不为了一块面包争吵……和那些过着暗无天日的生活的人完全不一样……”

这部分描写了母亲在革命者尼古拉家里听钢琴曲的场景。当尼古拉的姐姐索菲娅弹奏钢琴曲时,母亲不禁回想起当年被丈夫欺凌的情景,回想起过去屈辱的、没有尊严的生活。当母亲将屈辱的往事与眼前和谐平静的情景对比时,内心产生了震荡,体现了母亲自主观念的萌生。正是这一幕幕情与景的感染,使母亲逆来顺受、听天由命的心态逐步发生转变,她的主体意识渐渐复苏、斗争精神渐渐觉醒。

第四阶段:积极、广泛地投身到革命行动中,彰显坚定、大无畏的革命精神。

“丢掉箱子逃走吗?”

但这时另一个更明亮的火花闪了一下。

“扔下儿子的演说词?让它落到这伙人的手里……”

她把箱子紧紧靠在自己身边。

“提着箱子逃吗?……赶快跑……”

她觉得这些想法跟她格格不入,好像是外人强加于她似的。这些想法好像在烧灼着她,使她的头脑感到剧痛,仿佛几根燃烧着的绳子在抽打着她的心。这些想法使母亲感到痛苦羞辱,使她背离自己,背离巴维尔,背离已经和她的心紧密相连的一切。母亲觉得,有一种敌对的力量执拗地紧紧抓住她,压着她的肩膀和胸口,玷辱她,使她陷入无法摆脱的恐怖之中。她太阳穴上的血管在剧烈跳动,连头发根也觉得发热。

这时,她心里猛然产生一股好像震撼她全身的巨大力量,扑灭了所有这些狡猾而微弱的小火星,以不容争辩的口吻对自己说:

“可耻!”

她立刻觉得好受了一些,变得十分镇静坚定,又补充了一句:

“可别给儿子丢脸!他们没有一个人会害怕。”

在小说的结尾,母亲尼洛夫娜冒着生命危险去车站散发儿子的演说词。作者通过细腻、真实的心理描写展现了母亲内心的矛盾。身负革命重任的母亲在面对危险时,内心有过片刻的动摇和胆怯,但儿子巴维尔和其他革命者对她潜移默化的影响早已根深蒂固,使母亲的革命信念转向坚定、无畏,最终完成了“从自发到自觉、从卑微到高尚、从懦弱到勇敢、从小爱到大爱的精神转变”(《人民日报》)。

(引文来源:人民文学出版社《母亲》,译者:夏衍)

结语

《母亲》通过生动、真实、细致的刻画,展现了母亲尼洛夫娜的心理变化过程,完成了对其精神世界的探寻,将人物精神层面的丰富性、复杂性表现得淋漓尽致,最终塑造出一位鲜活、可亲、可爱、可敬的母亲形象。通过对母亲形象刻画的分析,我们不仅可以了解到《母亲》这部小说不朽的艺术成就,更能感受到母亲尼洛夫娜身上永恒闪耀的母爱光辉。

阅读联动

高尔基在塑造母亲尼洛夫娜的形象与展现她的心路历程时,抓住了她最突出的心理因素—崇高的母爱。母爱是尼洛夫娜一切行为和心理的基础动因,这一动因使得她的一切行动和情感都具有了无可辩驳的真实性和可信度,以此实现了对母亲有血有肉、光辉感人的形象的塑造。

你阅读过的书籍里,还有哪部作品突出表现了崇高的母爱?试写一段阅读推荐,并比较其中的母亲形象与尼洛夫娜的异同。