文化自信培育背景下初中语文课堂融入传统文化的策略研究

2024-05-20李榕

李榕

摘 要:中华优秀传统文化是中华民族的根源,延续优秀传统文化,是实现文化强国的重要任务,也是当前我国教育实践中的重大战略任务。从语文学科的特点分析,可发现其具有特殊的育人价值,能够体现我国优秀的传统文化。教师将传统文化融入教育教学中,能够使学生在文化的熏陶下,获得良好的成长。本文以初中语文为例,对传统文化在课堂教学中的融入策略展开分析研究,意在充分展现学科育人价值,培养学生的文化自信。

关键词:初中语文 文化自信 传统文化DOI:10.12278/j.issn.1009-7260.2024.03.014

《义务教育语文课程标准(2022版)》要求语文课程应致力于全体学生核心素养的形成与发展,在课程目标中提出文化自信是语文核心素养的内涵。总目标中强调:“认识中华文化的丰厚博大,汲取智慧,弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化,建立文化自信。”学段目标(7—9)提出:“注重理解中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念、中华人文精神和传统美德,表达自己作为中华民族一员的归属感和自豪感。”因此,在语文课堂教学中,教师将传统文化融入其中是势在必行的事情。初中语文教师应当认识到传统文化对学生的学习、成长、发展具有重要性,积极探索教材中所展现的传统文化内涵,搜集丰富的传统文化内容,开展传统文化活动,创设传统文化情境,设计文化作业,以此将传统文化融入教学的方方面面,使学生在文化熏陶下,形成文化自信。

一、初中语文课堂中融入传统文化的意义

1.完善文化教育的体系

语文课程的发展离不开特定的社会文化背景,它与文化紧密相连,是社会文化的一种呈现方式,在发展过程中,社会文化也得到了不断更新。社会文化可以看作语文课程的源泉,两者之间在发展中相互成长,所以在继承、创新中华优秀传统文化的道路上,教师应当建构完善的文化教育体系。在初中阶段众多的课程中,语文具有独特优势。教材中的多样化内容是培养学生文化素养的重要载体,其中更是包括大量的传统文化经典作品,是优秀传统文化的精髓,所以,语文课程所具有的地位是不可替代的。教师在教学中融入传统文化能够有效完善文化教育体系,也能促使优秀传统文化与语文课程结合,使学生在学习中具备传承传统文化的意识。

2.促进语文教学的发展

部编版语文教材以单元为主体,其中不乏和传统文化相关的内容,这充分说明传统文化是语文教学的重要方面,而语文教学承载着弘扬传统文化的重要使命。正是如此,在初中语文课堂教学中,传统文化的融入能够有效丰富教学内容,也能为教学质量的提高提供有效素材,从而促进语文教学的发展。

3.培养学生的文化自信

学生文化自信的培养是初中语文教学的重要目标,也是培养核心素养的有效途径。在教学中,教师可从教材内容出发,系统分析,整理归纳,把握传统文化与教学融合的切入点,引导学生在学习中深入理解课文、篇章背后的传统文化内涵。在开展融合教学时,教师要注意前期的引导工作,为学生构建良好的文化氛围,让他们体会文化的价值,这不仅能让学生感受到中华优秀传统文化的魅力,也能提升他们对文化的认同感,从而逐步落实培养学生文化自信的目标。此外,初中生处于身心发展黄金时期,教师了解语文知识背后的传统文化,也能扩展学生的知识面,开阔学生的视野,使学生承担起传承文化的责任。

4.促进学生对身心健康发展

如果说中华传统文化在语文课程中的融入是教学发展的必要,那么把握教学内容与文化的融合点,运用文化熏陶学生的思想,则能促进学生的身心健康发展。初中是学生价值观念形成的黄金时期,他们的认知能力、思维能力并不完善,所以,教师应当在教学中融入传统文化,借助文化中优秀的精神,激励学生、感染学生,逐步提高学生的思想水平,道德品质以及文化素养,使他们形成积极向上的学习心态,具备独立自主的人格,从而为学生的成长保驾护航。

二、初中语文课堂中融入传统文化的策略

1.挖掘教材中的传统文化元素

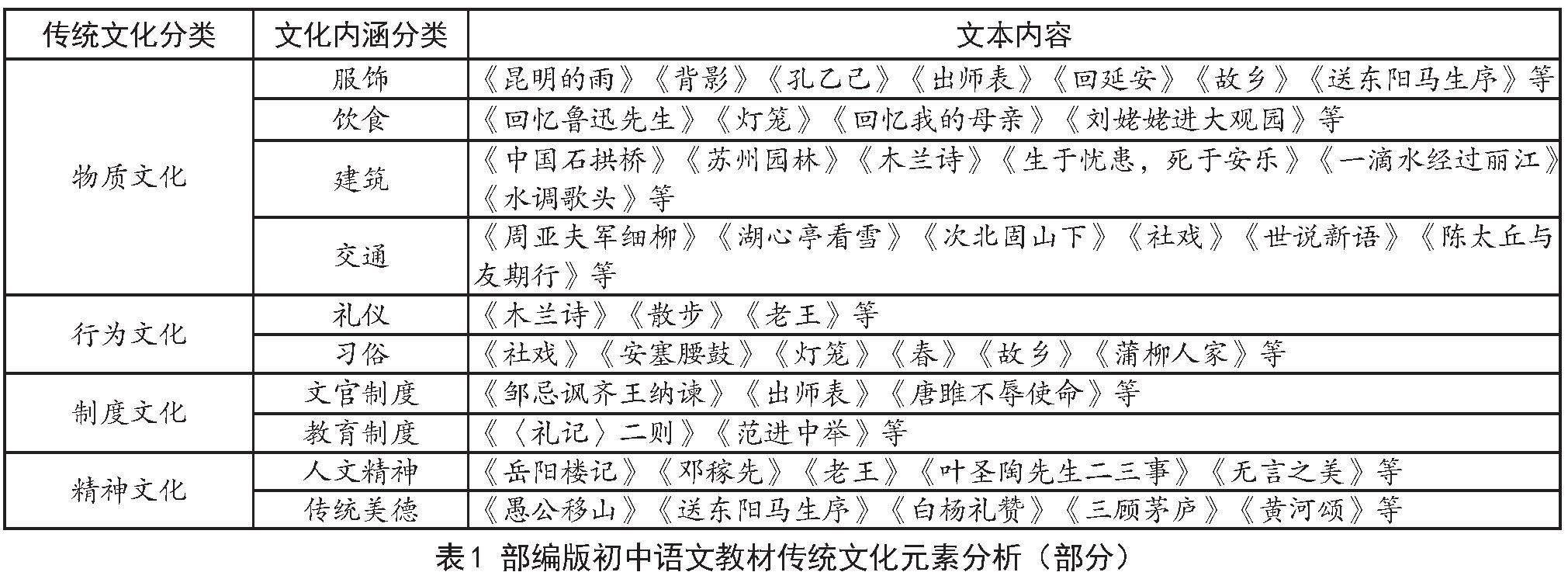

在初中语文课堂融入傳统文化,需要教师在教学之前,做好充足的准备。教师要分析教材内容,挖掘教材中和传统文化相关的元素,如此才能为融合教学奠定扎实的基础。通过对部编版初中语文教材的分析,教师发现其所蕴含的传统文化有物质文化、行为文化、制度文化和精神文化等,具体内容可参照表1。

教材中所蕴含的传统文化因素能够为教学奠定基础,同时教师也要依据新《课标》的教学要求,在教学中突出学生的学习主体性,针对学生的个性化发展进行教学设计,使得这些传统文化素材能够充分满足学生的学习需求。

2.探索丰富的传统文化资源

随着信息技术的不断发展,互联网大背景下的初中学生有了更强的主观意识,他们可以在移动设备上获取数量庞大的信息。但是对于成年人来说,认知发展并不完善的初中生经验较少,很容易受到不良信息的影响,所以,教师将传统文化渗透于初中语文教学中,有利于丰富学生的认知,能让学生避免受到不良信息的干扰。虽然语文教材中有着丰富的传统文化内容,但是如果仅仅以此开展教学是远远不够的。教师要从教学内容入手,为学生扩展更多元化的文化内容。

中华传统文化体现在生活的方方面面,其中一些文化对于学生来说并不陌生。在语文课堂教学中,教师就可以将这些文化与教材中的文化相融合,精心设计教学。教师可以从节日文化入手,要求学生收集与节日相关的古诗词,学生通过资料查找的方式,了解这些节日背后的故事,以及这些节日中有哪些文化习俗。如此便能使学生对于我国一些优秀的传统习俗产生更为深刻的了解。

以《水调歌头(明月几时有)》的教学案例来看,这是一首关于中秋节的词。教师可以在教学之前,为学生设计预习任务“了解关于中秋节的节日文化,收集关于中秋节的诗词”。在课堂中,教师要为学生提供展示的舞台,由学生分享自己所收集的资料,如《中秋月》《念奴娇·中秋》《对月》《一剪梅·中秋圆月》《水调歌头·徐州中秋》等。教师可以在此时横向扩展,向学生介绍关于苏轼的其他诗词《饮湖上初晴后雨二首》《江城子·密州出猎》《念奴娇·赤壁怀古》,让学生在课堂中了解我国博大精深的诗词文化。

3.创设传统文化的学习情境

情境教学是指教师根据学生的学情和教学需要,有目的地结合音乐、图片等创设情境画面,由师生共同营造特定的学习氛围。师生在情境中可以进行教学互动、课堂学习,从而激发学生的学习兴趣,丰富他们的情感体验。纵观初中阶段的语文教材,其中不乏古文的身影,古文具有精练的语言和丰富的意境,其中也蕴含着浓厚的传统文化。但是考虑到学生的学情,学生在鉴赏过程中难免会出现理解不透彻的情况,这会导致学生无法理解文本内涵,也无法感悟文中所蕴含的优秀传统文化。那么,教师就可针对不同类型的古文,创设多元化情境,赋予传统文化特定的场景,让学生在情境中可以感受古文当中的诗情画意,感悟优秀的传统文化。

例如,在《岳阳楼记》的教学中,教师可以向学生介绍岳阳楼是江南三大名楼之一,位于湖南省岳阳市岳阳楼区,并且利用多媒体为学生展示真实的岳阳楼图片,引导学生直观欣赏这座中国十大历史文化名楼。在学生观看的过程中,教师适时说道:“大家所看到的岳阳楼是纯木质构件,彼此勾连,其中的斗拱是中国古建筑中特有的结构,整个楼梯造型具有线条优美的特点,显示出中国古建筑独特的民族风格。古往今来,多少文人墨客登上岳阳楼,留下墨宝,今天我们将要学习的《岳阳楼记》就是其中的一篇。”

通过图片和教师所营造的学习情境,学生能够充分感受古文中所蕴含的建筑文化,而学生也可以在朗读基础上发挥联想和想象,将自己置身于岳阳楼上,领略和体会诗人的情感。同时,对于古文中的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,教师可让学生相互讨论交流,体会其中所蕴含的情感。师生共同营造的文化情境,能够调动学生学习的积极性,也能让学生在情境中深层次感悟中华优秀传统文化。

4.设计传统文化的主题活动

弘扬中华传统文化,培养文化素养,提升学生文化自信的主阵地是语文课堂。考虑初中学生的学习需求和身心特征,教师可以在课堂中设计多元化的文化主题活动。学生可以在活动中感受传统文化的魅力。

教师在开展文化主题活动时,可以采用多种形式,首先,教师可以在课前3分钟设计“传统文化我知道”的分享活动,丰富学生的传统文化积累。在每节语文课前的3分钟,教师可以让学生依次诵读古诗词、古文,分享建筑、服饰、饮食、礼仪、人文精神等多方面的传统文化,也可让学生给师生呈现或者解读一个成语、一个节日的来历、一句名言警句等。这样不仅能丰富学生的传统文化积累,也能激发学生的学习兴趣,让学生可以在活动中锻炼自身的听说读能力。

其次,语文教材中具有丰富的传统文化内涵,并且很多文本以及文化之间都具有关联性。教师可以在教学中适时地开展互动问答、头脑风暴活动,引导学生在学习的同时积累更丰富的传统文化知识。以《苏州园林》为例,教师在课堂中提问:“本文介绍了苏州园林的建筑风格以及园林景色,其中蕴含了传统建筑文化,想一想你还了解哪些关于建筑的传统文化?”学生们议论纷纷,很快他们给出了答案。有的学生说,《中国石拱桥》的主要内容是关于建筑的传统文化。有的学生说七年级学过的《木兰诗》也是关于传统文化的。教师也可以启发学生:“除了建筑以外,你们还了解其他传统文化的知识吗?”学生说,七年级学过的《叶圣陶先生的二三事》是关于人文精神的,《老王》是关于礼仪文化的。

此外,教师也可以参考中国汉字听写大会、中国诗词大会,在班级中开展诗词飞花令、汉字我会写等竞赛活动,充分调动学生了解文化、学习文化的积极性,在丰富学生文化学习的基础上,进一步让学生在活动中逐步爱上传统文化。

5.创新设计传统文化的作业

作业是教学的延伸和补充,也是检测学生学习成果、培养学生语用能力的有效方式。新《课标》的落实以及“双减”政策的提出,对于作业提出了更高要求,教师所设计的作业,应当符合学生的学情,满足学生的发展需要。在基于学生文化自信培养的语文作业设计中,教师要融入创新性设计理念,以传统文化为抓手设计多样化的作业形式,将预习作业、课堂作业、课后作业相结合。教师在提升作业质量的同时,要引导学生在作业完成中了解傳统文化,探索传统文化,热爱传统文化。

例如,九年级上第六单元的内容是明清时期的白话小说,也是我国的四大名著,具有内容丰富、形式多样的特点,那么,教师可以根据传统文化给学生设计不同形式的单元作业:

预习作业:阅读本单元四篇文本,了解文章的写作背景,分析文章中所具有的中国传统文化。这一段作业内容能够让学生初步了解单元文本的内容,引导学生在了解文本写作背景的基础上,分析文章中所具有的传统文化,从而为学生的学习奠定良好的基础。

课堂作业:以小组为单位选择任意一篇文本中的片段,扮演其中的角色表演一出课本剧。此项作业为实践演绎作业,学生在扮演角色的同时需要分析文本内容,揣摩角色内心,这不仅能够加深学生对文本内容的感悟,也能让他们对文中所蕴含的传统文化产生深度认识。

课外作业:《范进中举》一文描写了我国古代的教育制度,《刘姥姥进大观园》一文描写了传统文化中的饮食文化,思考这些文化在我们如今的生活中还有体现吗?搜集探索更多的文化吧。

依据传统文化所设计的作业,能够提升学生的作业质量,同时,学生也可以在作业完成中反思、回顾,对所学知识形成深度理解,形成文化自信。

综上所述,初中语文课堂融入传统文化的过程中,教师要认识到传统文化对教学的重要意义,积极挖掘教材中的传统文化元素,探索丰富的传统文化资源,创设传统文化的学习情境,设计传统文化主题活动,创新设计传统文化的作业。如此才能让学生在语文课堂上感受优秀传统文化的魅力,理解传统文化的内涵。

参考文献:

[1] 李萌骁《以生活为舞台,以文化为灵魂——文化传承视域下的初中语文情境教学策略》,《新教育》2023年第29期。

[2] 孟喜莲《“互联网+”视域下初中语文教学中渗透传统文化的策略探究》,《中华活页文选(传统文化教学与研究)》2023年第8期。

[3] 陈小娜《优秀传统文化与初中语文课程相融合的策略研究》,《中华活页文选(传统文化教学与研究)》2023年第8期。