乡村医疗卫生服务共生视角下的云南省Y县M镇“中心村卫生室”模式探讨

2024-05-14高红霞胡西子刘丽珠郑佩瑶刘素薇

高红霞,胡西子,刘丽珠,郑佩瑶,徐 欣,刘素薇,张 兰

1华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,湖北武汉,430030;2云南省临沧市云县医共体漫湾镇卫生院,云南临沧,675800

乡村医疗卫生服务体系是守护人民健康的第一道防线,是推动健康中国建设的基础力量。2023年2月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》指出,健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系,让广大农民群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。基层医疗卫生机构的设置关系到基本医疗卫生服务的公平性与可及性。随着城镇化和乡村振兴的深入推进,乡村人口的“老妇幼”特征日益突出,对医疗卫生服务内容和服务模式提出新要求。同时,当前我国传统“一乡一院”“一村一室”的乡村医疗卫生机构基本布局引发了基层医疗卫生服务供给的效率、公平与质量的多重矛盾。除受到普遍关注的“边远村”等人口较少且分散的村落居民医疗卫生服务可及性问题之外,还表现在乡镇卫生院选址不在乡域中心位置,而是偏隅一角时,偏远崎岖山区的村民如何获取乡镇卫生院卫生服务的可及性问题[1]。对此,如何在新形势下探索适应乡村特点、满足村民需求的乡村医疗卫生服务提供模式成为值得探究的重点议题。本研究通过云南省Y县M镇“中心村卫生室”模式的典型案例,对乡村两级机构进行调查,收集相关内容,通过共生理论分析“中心村卫生室”模式如何适配特殊情况的乡村医疗卫生服务体系,为完善乡村医疗卫生服务体系提供一定参考。

1 文献综述与理论基础

1.1 文献综述

医疗卫生服务可及性是卫生政策的基本点,狭义的可及性指地理可及性,广义的可及性包含患者获取医疗卫生服务过程中的方便或受阻碍程度、居民及时获取医疗卫生资源的能力[2-3]。作为卫生政策评估的重要指标,现有的评价概念框架从地理可及性、可得性、经济可及性和可接受性4个方面评价医疗卫生服务可及性的适配度[4]。有研究显示,人群特征、地理环境、卫生服务体制等因素对医疗卫生服务可及性产生重要影响[5],其中,地理环境在乡村地区对居民就医选择的影响极大[6],然而,由于医疗卫生服务半径大、交通便利程度等因素,部分乡村地区尚未形成15分钟医疗卫生服务圈,如何提升服务可及性、达到理想目标是需要考虑的重点问题[7]。

从供方视角来看,乡村医疗卫生机构的设置和布局直接影响到居民的获得感。学者从乡镇卫生院资源配置效率、公平性的角度进行分析,发现我国多数地区乡镇卫生院处于整体运行效率较低的状态,西部地区运行效率高于东部地区[8-9]。进一步从医疗卫生服务均等化角度探讨,学者发现基本公共卫生服务在行政区域、自然区域的不均等现象有固化甚至扩大的趋势[10],认为乡镇内部不均等是公共卫生服务整体不均等的重要原因之一,关注人口变动状况、落实居住地提供医疗卫生服务是乡村医疗卫生服务精准施策、协调区域发展布局的关键[11]。如何健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生服务体系是目前的研究重点,有研究发现信息技术与医疗的融合能在一定程度上促进卫生资源下沉、扩大乡村医疗卫生服务供给[1],但对于巡诊、派驻、合并村卫生室等直接增加服务供给的研究相对较少。

综上所述,现有研究存在两点不足:一是对乡村医疗卫生服务可及性和适应乡村特定医疗卫生服务体系的实现路径相对研究较少,现有研究更关注概念和理论的研究,缺乏实践经验上升理论的过程;二是更多探索集中于一般情境下的乡村医疗卫生服务提供,对于偏远山区特殊情境的研究匮乏。随着我国巡诊、派驻、合并村卫生室等基层医疗卫生服务覆盖等实践的发展,对基层医疗卫生服务可及性的实现路径的探索需进一步深化。

1.2 理论基础

共生理论为“中心村卫生室”的研究提供分析视角。“共生”的内涵是两种或多种生物由于生存发展的需要,会按照某种特定的模式相互依赖、作用、互补地生活在一起,进而形成互惠共利、协同进化的关系[12],共生的三要素由共生单元、共生模式、共生环境构成[13]。目前共生理论被运用到社会学、医学和管理学等多个领域,在医药卫生领域共生理论被用以分析医联体和医共体的机制与策略、医防融合等问题[14-15]。在乡村医疗卫生服务中,乡镇卫生院和村卫生室随卫生政策和地方措施等外部环境进行特定的能量和物质交换[16],是共生理论共生单元间进行互动的体现。乡村医疗卫生服务共生视角是在乡村一体化和县域医共体的特定环境下,乡村医疗卫生服务机构通过不断探索,以获得资源、寻觅合作与发展的过程,其连续的演进与各个共生单元的关系紧密相连,以互补性、协同性、共赢性为原则,将乡镇卫生院与村卫生室有机融合,形成服务共生体。利用乡村医疗卫生服务共生视角,探索偏远山区特殊情境下适应乡村特点的卫生服务供给的路径和机制。

云南省Y县M镇在面临原有卫生院位置偏离镇中心区域位置的困境下,探索实践“中心村卫生室”模式,有效缓解了原乡镇卫生院由于地理位置带来的医疗卫生服务局限。因此,本研究以M镇“中心村卫生室”改革为例,从乡村医疗卫生服务视角分析如何在卫生院偏居一隅的情况下提升医疗卫生服务可及性,更好地做到基层医疗卫生服务全覆盖。

2 乡村医疗卫生服务共生视角下的M镇“中心村卫生室”共生模式探索

2.1 “中心村卫生室”建设背景

M镇卫生院不合理的选址导致基本医疗卫生服务可及性受限、乡镇卫生院指导与帮扶难度增大。常规情况下,卫生院通过直接服务和间接对卫生室的帮扶指导为区域内居民提供相对公平可及的基本医疗卫生服务。但M镇卫生院由于地形因素和历史因素设置在M镇的东南角,与辖区内73.3%的人口聚集在中部和西北部的现实极不相称。且全镇山地地形占97.6%,在M镇11个行政村中,9个行政村到乡镇卫生院所花费的时间均超过30分钟,最远的行政村到卫生院需要花费约2个小时的车程。不合理的选址和山地地形导致M镇患者获取卫生院服务的时间及交通成本较高导致医疗卫生服务的可接近性受限。同时,由于特殊的地理位置和崎岖的地形使卫生院对各村帮扶难度增加,统一配送、家庭医生团队等工作开展难度倍增。如何提升卫生院服务可及性成为亟待解决的问题。

2.2 “中心村卫生室”共生模式

M镇面临乡村医疗卫生服务供给困境,由县域医共体牵头建设“中心村卫生室”并于2022年6月4日正式启用。以县域医共体的建设环境为契机,选择一个处于乡镇内中心位置的行政村作为中心村,建设“中心村卫生室”,发挥乡镇卫生院对该村卫生室的人才、设备、技术等多方面支持作用,以期达到医疗卫生服务的“公平、效率和可及”。

2.2.1 科学规划:合理选点,公平可及。以提升医疗卫生服务可及性为目标选择合适位置设置“中心村卫生室”。从可接近性角度考虑,选择位于M镇中心处的X村作为规划点,此处服务范围可覆盖M镇7个行政村,服务人口数达14011人,占M镇总人口的65%左右,有效保障服务半径。从可获得性角度考虑,利用X村作为乡村集市的社会文化环境基础,6天1次的赶集频繁地在短时间内聚集大量的村民,有效减少村民的非医疗成本,减少村民就医所需时间,增加就诊可能性。

2.2.2 合力建设:三方共建,提升服务范围与能力。县域医共体及乡村一体化为“中心村卫生室”提供强力支持。县域医共体为“中心村卫生室”完善设备配置,拓宽其服务范围。“中心村卫生室”在原先X村卫生室的基础上进行建设,医共体为其配置血常规、尿常规、血脂血糖、肝肾功能等检查设备,提高服务能力。卫生院统一管理“中心村卫生室”药品,丰富药品种类,有效保障转诊中药品使用衔接顺畅,允许上报审批患者急需药物,精准匹配需求。同时,乡村一体化使得卫生院承担村医及派驻人员薪酬,人员均为乡聘村用,医务人员扫除后顾之忧,为乡村医疗卫生服务共生奠定基础。

2.2.3 稳步推进:合理派驻人员,衔接居民需求。卫生院派驻医务人员至村卫生室开展基本医疗卫生服务的工作模式是形成共生关系的必要条件。原有两名村医发挥其地域契合优势负责基本公共卫生服务,将其从繁忙的诊疗工作中解除出来,便于做实做细慢病管理和妇幼管理,针对乡村“老妇幼”特征,有效对接居民需求,提升基层医疗卫生服务的可适应性。派驻人员负责常规医疗业务的开展,将优质的医疗资源输送到乡村基层。

科学设计派驻人员轮转数目及周期,保证卫生院正常运转和“中心村卫生室”诊疗服务的连续性。M镇卫生院共有28名卫生技术人员,每次派出6名医护人员,以24天为1个轮转周期(即4个赶集日)。考虑到医疗卫生服务的周期性与连续性,近一个月的轮转周期使患者在某一疾病病程中与特定医生建立起较稳定的关系,有效提升医疗卫生服务的连续性。派驻时间不超过1个月,避免派驻人员由于派驻时间过长导致与原本卫生院工作脱节。与此同时,卫生院与卫生室为派驻人员提供后勤保障。派驻期间,卫生室为派驻人员提供住所,轮转开始和结束时由乡镇卫生院派出救护车接送派驻医生,减少派驻人员由于生活不便带来的不满情绪。

2.3 “中心村卫生室”的初步成效

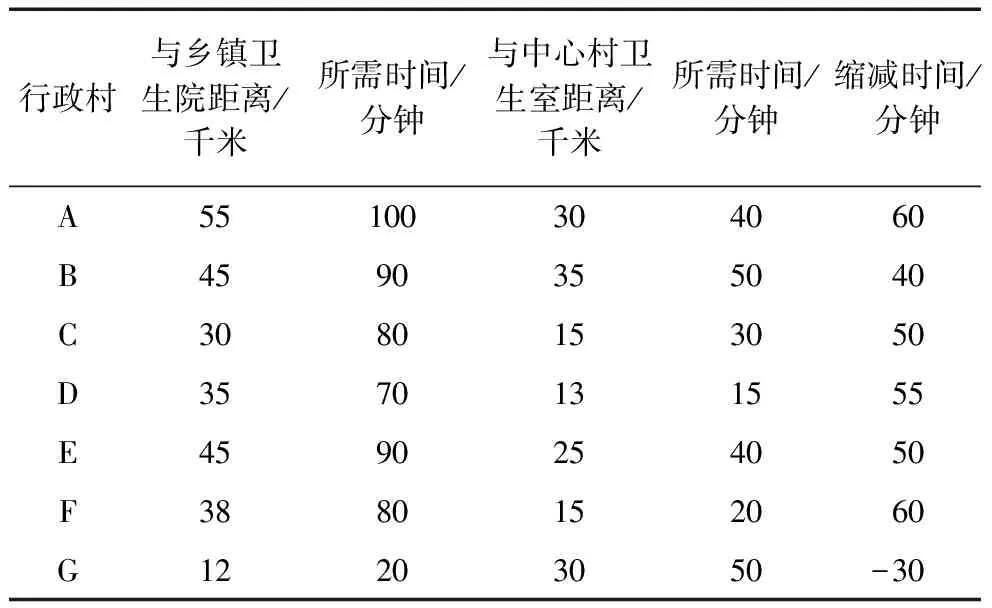

2.3.1 乡镇卫生院医疗卫生服务地理可及性提升。在“中心村卫生室”建立后,全镇86%的行政村居民缩短就医路程,改善就医便利性。在主要交通工具下,6个行政村路程时间减少15-60分钟,路程时间最多减少了78.6%,乡镇卫生院医疗卫生服务地理可及性显著提升。见表1。

表1 X村“中心卫生室”辐射行政村就医距离与所需时间

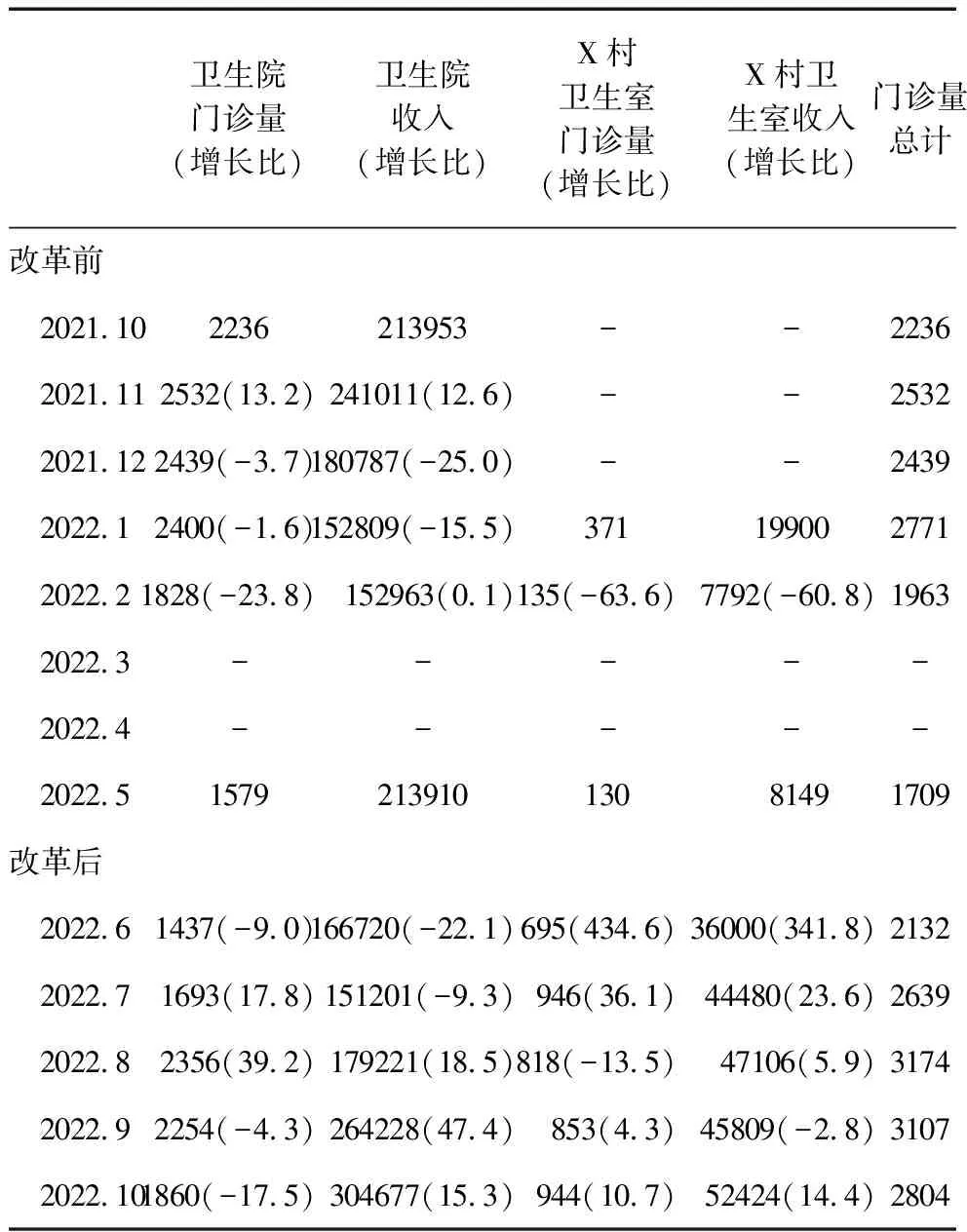

2.3.2 区域整体医疗卫生服务利用量提升。“中心卫生室”开始运行后,就诊人次明显上升。2022年在“中心村卫生”正式开始前的1-5月中,受到疫情防控的影响,3-4月乡镇卫生院派驻医生尚未下到村卫生室,X村卫生室未开展医疗卫生服务,5月份基本恢复到疫情前2月的门诊量。6月开始“中心村卫生室”门诊量迅速增加,比5月增加了435%,比1月增加了87.3%,7月的门诊量保持增长,增速为36.1%。见表2。

表2 M镇卫生院和“中心村卫生室”门诊(人次)及收入(元)情况

“中心村卫生室”的建立对乡镇卫生院的医疗卫生服务提供必然产生冲击,如表2所示,M镇卫生院的门诊服务量在“中心村卫生室”开展之后出现了下降的趋势,改革后卫生院月平均业务量比改革前降低423.8人次。仅从乡镇卫生院业务量的角度来讲,“中心村卫生室”的建立对其是不利的。然而,共生体系的建立给区域群体健康带来了更大的益处。从表2可以发现,“中心村卫生室模式”建立后,卫生院与“中心村卫生室”的总门诊量呈现波动上升的趋势,M镇卫生院实际服务供给量有所提升。同时,“中心村卫生室”无法满足的服务,转诊至卫生院或者上级医疗机构,更好地规范就医秩序,促进分级诊疗。因此卫生院和村卫生室并不是竞争关系,而是功能互补的共生关系。

2.3.3 患者就医体验改善。新模式建立后,村民多持积极态度,主要提及医生水平更高、药品购买更方便、就医距离减少、就医便利性改善几方面的益处。村民表示,在“中心村卫生室”可以享受到乡镇卫生院医生的服务,医疗设备可以满足常见病、多发病的检查需求,村卫生室配置的药品种类和卫生院一样,需要的药品几乎都可以买到。新模式建立后,卫生院延伸至村民集中点,就医便利性改善,以往“看病太远了”“没时间去看病”“自己买点药吃就好了”等现象有所改善。村民就医可能性提高,使得“中心村卫生室”能够发现更多病人,降低出现疾病延误的可能性。同时,村民对 M 镇卫生院的熟悉度提高,村民和卫生院之间建立起情感纽带,卫生院起到健康顾问以及指导就医的作用。因此,区域内村民获取卫生院服务的可及性明显提升。

3 M镇“中心村卫生室”模式的共生逻辑

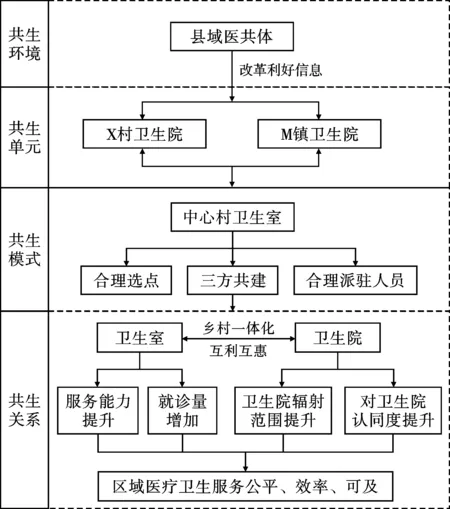

M镇“中心村卫生室”模式是促进乡村医疗卫生服务合作共生的努力,是巡诊派驻工作的有效实践,为我国区域整合的基层医疗卫生服务可及性提升道路提供借鉴。在卫生院偏居一隅或地形因素导致医疗卫生服务可及性欠佳,且乡强村弱的情况下,该模式能够有效促进区域医疗卫生服务可及性的提升。“中心村卫生室”是M镇在包括县乡巡诊、派驻和邻(联)村卫生室延伸服务工作等不同促进卫生服务可及性的方式中选取的更适合M镇的医疗卫生服务整合形式。“中心村卫生室”模式基于“公平、效率和可及”的配置原则,建立了乡镇卫生院和村卫生室间相互补充、相互依存的,目的是为了改善基本医疗卫生服务可及性的服务供给共生体。见图1。

图1 “中心村卫生室”的共生逻辑

3.1 目标一致的共生单元

共生单元是指共生体中的能量生产和交换单位,“中心村卫生室”模式的共生单元包括M镇卫生院和X村卫生室。在乡村医疗卫生服务面临在卫生院地理位置偏僻、村卫生室服务能力弱的困境时,M镇卫生院期望有效发挥区域内的服务辐射作用,提供卫生服务供给效率和可及性,X村卫生室期望提升村级服务水平,得到更便捷的卫生院指导,“中心村卫生室”应运而生,创造了更合理的协作互动的共生单元。M镇“中心村卫生室”是一次“自下而上+自上而下”的医疗卫生服务改革,破除区域医疗卫生服务供给困境是其建立的共同目标和内部动力。

3.2 建立互利互惠的共生关系

乡村医疗卫生服务管理一体化使共生单元成为利益共同体。乡村一体化管理使乡村两级医疗机构、人员、业务、药械、财务和绩效统一管理,减少了乡村两级医疗卫生机构之间的利益区分[8]。乡村一体化使乡镇卫生院开始从乡镇区域范围的医疗卫生服务进行考量和规划,乡村的隶属关系使乡镇卫生院愿意提供人力、财力与物力支持,一定程度经济利益的捆绑使乡镇卫生院与村卫生室人员对“中心村卫生室”建立抱以支持态度。乡村一体化管理是共同健康目标下卫生院和“中心村卫生室”形成共生关系的关键。

共生单元间互利互惠的关系,是共生体系长期运转的关键所在。“中心村卫生室”模式使卫生院和卫生室两个共生单元及整个共生体在能量交流中均能获益[16]。短期内,由原村卫生室提供场所和人员、乡镇卫生院提供人力物力财力支持,保障其有效运转,并带来乡村两级医疗卫生机构获利。既提升了村级医疗卫生服务能力,吸引周边村民就诊,又扩大卫生院的服务辐射范围,提升村民对卫生院认同度,区域卫生工作开展更加顺利。对整个共生体而言,在两个共生单元的不断演进中,有效减少村民就医距离,便捷卫生院辐射功能发挥,有利于实现医疗卫生服务的公平、效率与可及。

3.3 营造富有活力的共生环境

云南省Y县活跃在县域医共体改革的前线,自2014年以来,Y县以医共体建设为突破口,逐步对县域内医疗卫生各方各面进行改革,“三点三片区”优化整合县域内乡镇卫生院规划设置、积极建立县级基本公共卫生服务各指导机构联动管理的新机制、医共体人才柔性流动管理等等改革措施[17],在县域内释放改革利好信号,激发县域医疗机构活力。因此,M镇乡镇卫生院有信心提出建设“中心村卫生室”的想法,医共体也乐意并极力促成此项改革。访谈中了解到,M镇“中心村卫生室”的建设吸引了邻近同样地形崎岖、卫生服务可及性欠佳乡镇的注意,该镇期望在M镇“中心村卫生室”稳定运转后进行效仿,可以看出Y县具备有活力的卫生改革土壤。同时,X县医共体整合县域医疗卫生资源,最大化发挥资源优势和技术优势,使区域内整体性、系统性的考量乡村医疗卫生服务资源的整合成为可能,医共体整合县域内医疗卫生资源,对乡、村两级提供人财物等方面的支持。

3.4 完善共生模式管理机制,促进长效发展

云南省M镇的“中心村卫生室”模式以实践证明其在乡村医疗卫生服务可及性提升中的有效性,为我国区域整合的乡村医疗卫生资源配置提供借鉴。但“中心村卫生室”尚未建立起长效发展机制。第一,“中心村卫生室”通过短期调整,在村级卫生人力资源不足、短期难以补充的情况下有效补充卫生服务供给。但是从长远来看,正式补充村级卫生人力资源、提升卫生人员水平才是解决村级卫生服务供需矛盾的长效措施[1]。因此,在激励卫生院医务人员参与派驻服务的同时,应当考虑村医能力提升的迫切性[18],村医可利用卫生院医生派驻的机会学习提升能力。并在乡村两级探索建立柔性用人机制。第二,“中心村卫生室”是处于卫生院和卫生室之间的特殊形式,无法完全照搬村卫生室或者卫生院的相关管理办法,需要根据实际情况进行适当的调整,理论上应接近卫生院的管理标准。在服务收费方面可以考虑在卫生院与卫生室收费区间内进行定价;在医疗质量方面保障“中心卫生室”开展的医疗卫生服务与Y镇卫生院相应医疗卫生服务水平同质化。第三,应完善卫生院医务人员参与派驻服务的激励措施,可以采取补贴的形式保证卫生院医务人员在派驻期间的收入与科室平均绩效持平或差距较小,也可以将参与派驻服务纳入晋升考核指标中。