我国医学生志愿者心理压力状况及其影响因素

2024-05-14乔佳琪惠沼沼张振香王明旭

崔 萌,师 昕,乔佳琪,惠沼沼,于 莲,陈 冉,张振香,王明旭

1西安交通大学医学部公共卫生学院,陕西西安,710061;2新乡医学院创新创业学院,河南新乡,453003;3郑州大学护理与健康学院,河南郑州,450001

根据共青团中央于2013年修订的《中国注册志愿者管理办法》,志愿者是指不以获取报酬为目的,自愿、无偿以智力、体力、技能为他人和社会提供服务的人。近年来,大学生志愿者成为了全国各项重大突发性事件行动中不可或缺的重要力量[1]。医学生因其具备医学知识背景和专业技能,是大学生志愿者中的特殊群体,是推动志愿服务发展的重要动力[2-3]。国务院办公厅2020年9月发布的《关于加快医学教育创新发展的指导意见》中指出,要全面提高人才培养质量,强化医学生职业素养教育,当前形势下,医学生志愿服务是加强医学人文教育的重要抓手[4]。医学生在各大突发性事件中发挥带头作用,广泛参与到高校志愿服务的各个环节,而在此过程中,医学生志愿者的心理会受到多种因素的影响[5],导致志愿服务质量和效果变化。

志愿服务的非营利性,决定了志愿服务是一个高付出、低回报的工作[6],重视医学生志愿者的心理健康状况有十分重要的意义。然而,当前围绕医学生志愿者心理压力状况的研究不足。①在研究主题上,主要集中在自我效能、抑郁、焦虑症状等方面[7-9]。尤其在心理压力状况方面,现有研究的结果各不相同。Cohen将生活中受到的各种刺激事件和不利因素对人的心理所构成的困惑或威胁定义为压力知觉,表现为紧张感和不适感[10]。李芸芸等指出84.37%的医学生志愿者存在心理压力较大的情况[11]。然而,Anderson等人的调查研究表明,医学生志愿者可能不会因为志愿服务而经历持久的精神压力[9, 12]。对于医学生志愿者心理压力状况的影响因素,现有研究多表明与学业和志愿行为本身有关。陈美玲认为医学生志愿者心理健康状况与学业自我效能感和志愿服务动机有关;Tempski等人的研究发现医学生参与志愿服务于与较高的专业认同感有关[13];Bailie等人认为医学生的志愿服务作为亲社会行为影响心理健康状况。②在研究地域上,多以单独某所学校的医学生志愿者为案例开展,鲜有在全国范围内进行的大样本调查;国内研究涉及内蒙古、上海、山西、河北等[7, 11-12, 14],国外研究主要集中于日本和美国[9, 15]。由此可见,关于医学生志愿者心理压力状况的研究较少、结果不一致、研究地域单一。鉴于此,本研究旨在了解我国医学生志愿者的心理压力状况,并探究其影响因素,以期为医学生志愿者开展心理干预、合理优化高校志愿服务提供依据。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

于2021年12月-2022年1月通过简单随机抽样展开调查。在国内开展志愿服务的院校中按照六大行政区域划分,采用随机数表法,基于地域均衡原则,每个区域随机抽取2所院校,共计12所,包括华北地区2所(北京大学、天津医科大学),东北地区2所(吉林大学、哈尔滨医科大学),华东地区2所(浙江大学、山东大学),中南地区2所(新乡医学院、海南医学院),西南地区2所(四川大学、昆明医科大学),西北地区2所(西安交通大学、石河子大学),对基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学等专业的在读本科生和硕博研究生展开线上问卷调查。此外,按照各院校专业分布进行配额抽样,根据目标群体的特征,制定配额。每个特征将有1个或多个配额,以确保在最终样本中包含足够数量的每个特征的个体。问卷由问卷星平台制作,并由统一培训的不同地区调查员发送链接至调查对象,采用统一指导语对调查目的和内容进行解释,协助调查对象完成问卷,规定同1个IP地址只能填写1次,受访者均知情同意。

本次调查共发放问卷1980份,回收1249份问卷,纳入的研究对象近1月内均参加过志愿服务。对回收的问卷进行双人核查,剔除平均每题作答时间<2秒以及规律填写、错填、漏填问卷,共剔除无效问卷110份,获得有效问卷1139份,问卷回收有效率为91.19%。本研究通过西安交通大学生物医学伦理委员会审核批准(编号:2022-0009)。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表。包括性别、年级、生源地等5个条目,以及志愿次数、平均每次志愿时长、此前志愿服务经历、因参与志愿服务获得言语肯定、因参与志愿服务获得物质奖励、认为参与志愿服务提升了个人能力、认为参与志愿服务有助于职业发展、志愿服务期间与他人发生过矛盾、后悔参与志愿服务9个关于志愿服务参与情况的条目。

1.2.2 中文版压力知觉量表(Chinese version of the perceived stress scale, CPSS)。由Cohen等编制[10],杨廷忠等汉化修订为中文版[16],共有14个条目,包含紧张感和失控感两个维度,采用0-4级评分标准,总分为0-56分,得分越高,表示压力知觉水平越高;总分>25分表示压力知觉水平过高。该量表的Cronbach's alpha为0.85。

1.2.3 大学生专业认同感量表(college students' speciality identity questionnaire)。由秦攀博编制[17],共有23个条目,包含认知性、情感性、行为性、适切性4个维度,采用1-5级评分标准,得分越高,表示专业认同感水平越高。该量表的Cronbach's alpha为0.96。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 调查对象基本情况

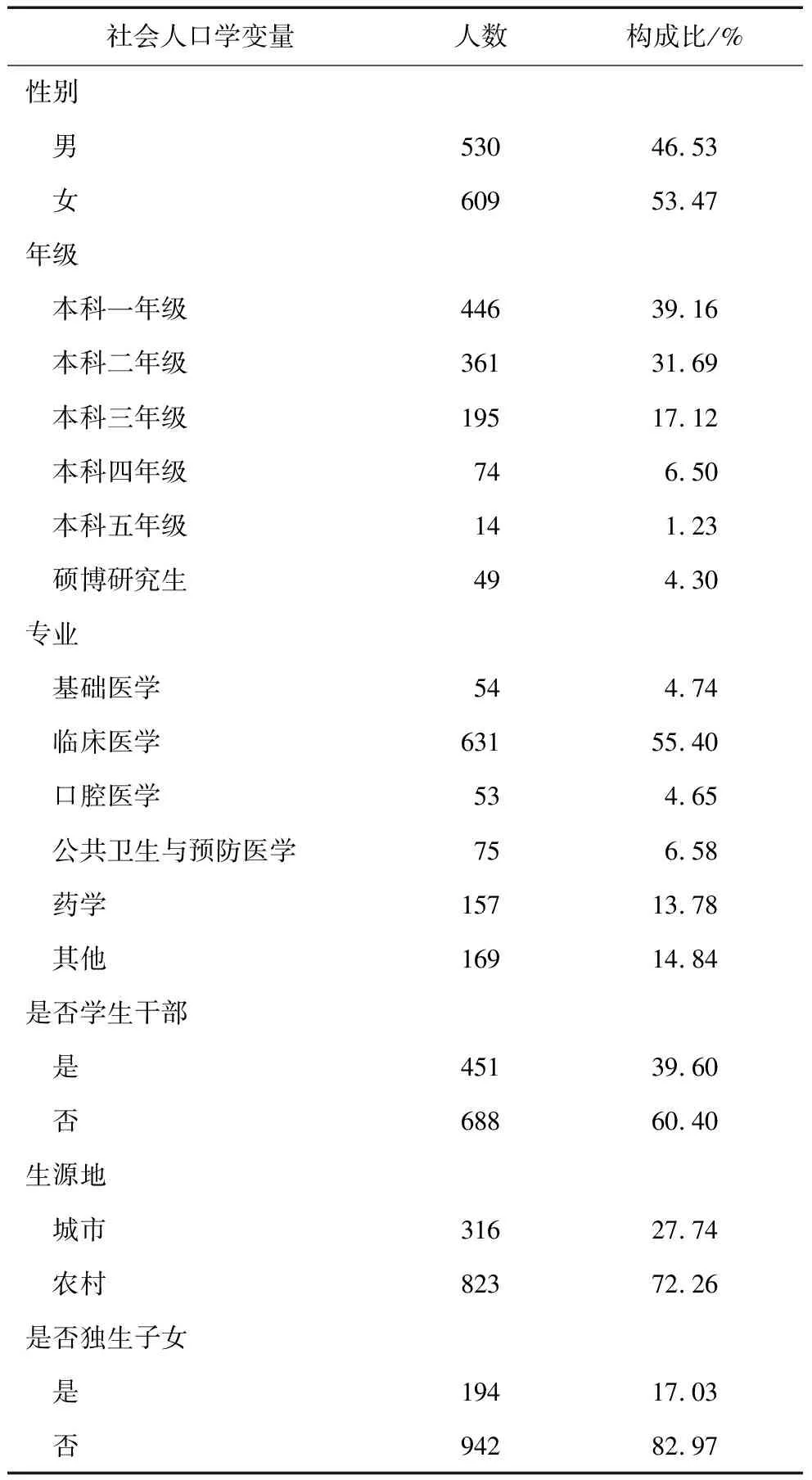

共纳入1139名医学生志愿者,其中女生(53.47%)多于男生(46.53%),绝大多数为本科生(95.70%);专业为临床医学的志愿者最多(55.40%),其次是药学(13.78%),基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学的学生较少;调查对象中非学生干部(60.40%)、农村生源(72.26%)、非独生子女(82.97%)的志愿者占1/2以上。医学生志愿者的压力知觉总分为(16.16±7.58)分,其中只有11.30%的医学生志愿者压力知觉水平过高。见表1。

表1 研究对象的基本情况

2.2 影响因素

2.2.1 医学生志愿者心理压力状况的单因素分析结果。比较不同人口学特征的医学生志愿者压力知觉总分及各维度得分发现,不同年级的医学生志愿者在压力知觉总分、紧张感得分和失控感得分上均有差异(P<0.05),具体表现为本科一年级的医学生志愿者压力知觉总分和各维度得分高于其他年级。表3显示了不同志愿服务参与情况的医学生志愿者压力知觉总分及各维度得分,结果表明,压力知觉总分在此前志愿服务经历、因参与志愿服务获得言语肯定、认为参与志愿服务有助于职业发展4个组别中有统计学差异(P<0.05);在压力知觉的各维度上,紧张感得分在平均每次志愿时长、认为参与志愿服务提升了个人能力、认为参与志愿服务有助于职业发展、志愿服务期间与他人发生过矛盾5个组别中有统计学差异(P<0.05);失控感得分在此前志愿服务经历、因参与志愿服务获得言语肯定、认为参与志愿服务有助于职业发展4个组别中有统计学差异(P<0.05)。其余组别间未见无统计学关联(P>0.05)。见表2,表3。

表2 不同人口学特征的医学生志愿者压力知觉总分及各维度得分比较

表3 不同志愿服务参与情况的医学生志愿者压力知觉总分及各维度得分比较

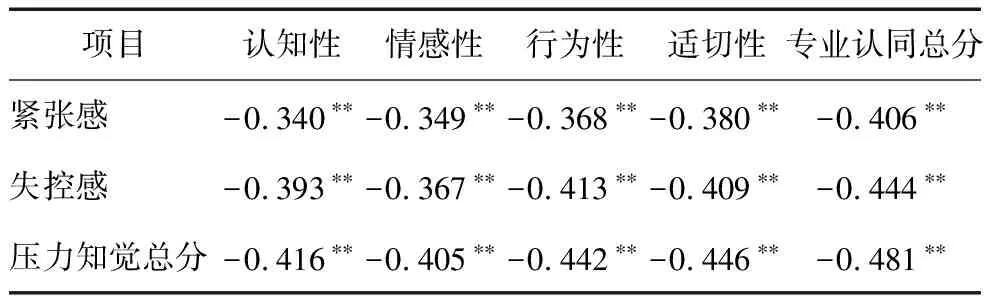

2.2.2 医学生志愿者心理压力状况与专业认同感的相关性分析结果。医学生志愿者的专业认同感总分为(95.19±12.58)分。将压力知觉总分及各维度与专业认同感总分及各维度进行Pearson相关分析。结果显示,压力知觉总分与专业认同感总分呈显著负相关(r=-0.481,P<0.001),压力知觉各维度与专业认同感各维度均呈显著负相关(r=-0.413,-0.340;P均<0.001)。见表4。

表4 医学生志愿者压力知觉与专业认同感总分及各维度的相关性(r)

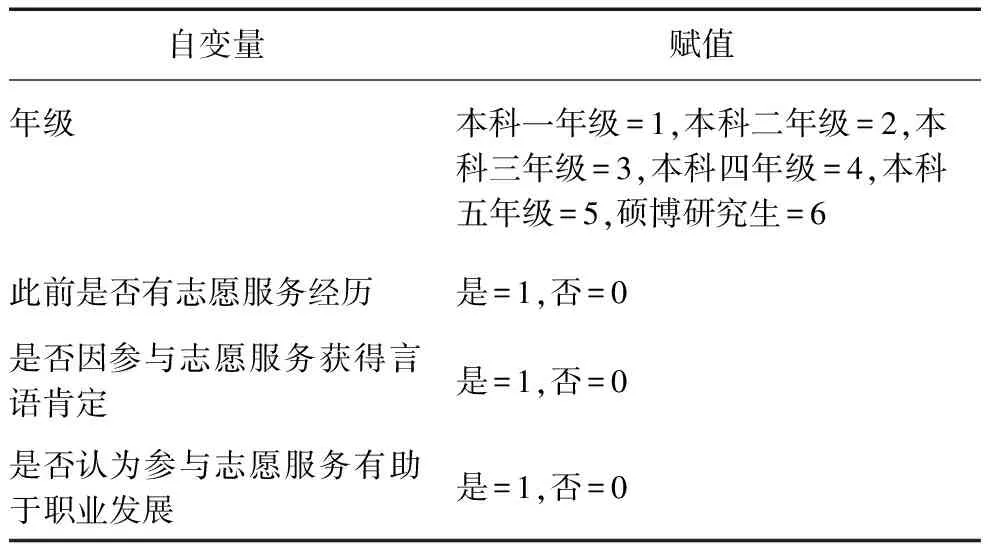

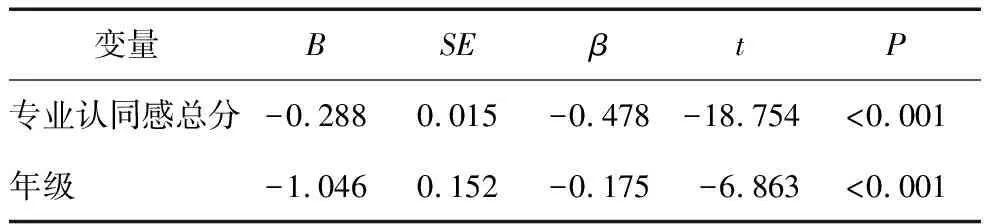

2.2.3 医学生志愿者心理压力状况的多元线性逐步回归分析结果。以压力知觉总分为因变量,单因素分析中有统计学差异的因素(赋值见表5)及专业认同感总分为自变量,进行多元线性逐步回归分析,共有两个变量进入了回归方程。结果显示,专业认同感和年级是医学生志愿者压力知觉的影响因素(P均<0.05),可解释压力知觉总分26.1%的变异量(调整R2=0.261);压力知觉总分随专业认同感总分的升高而降低(β=-0.478),随年级的升高而降低(β=-0.175)。见表6。

表5 自变量赋值情况

表6 医学生志愿者心理压力状况的多元线性逐步回归分析结果(n=1139)

3 讨论

3.1 大部分医学生志愿者的心理压力状况处于较低或适中水平

结果表明,1139名医学生志愿者的平均压力知觉得分为(16.16±7.58)分,低于25分,总体心理压力正常;其中88.1%的医学生志愿者心理压力处于较低或适中水平,有11.90%的医学生志愿者存在过高心理压力。本次调查的压力知觉整体得分低于我国成人得分(23.00±6.00),可能与本研究的调查对象为在校学生有关,此时期未步入工作阶段,更多时间是在学校学习,来自于工作、家庭、社会等方面的压力源较少[18]。本次调查的过高心理压力检出率也远低于李芸芸在内蒙古地区高校进行的研究(84.37%),这表明在全国范围内医学生志愿者的心理压力状况普遍良好[11]。医学生因平时课程包含心理、沟通等人文教育,高尚的思想道德情操和健康的心理素质得以充分培养,从而使得医学生志愿者能够在志愿服务期间保持心理状况稳定。辛素飞等人的文献分析表明,医学生心理健康状况逐年改善,分析其原因可能是国家对卫生事业的重视以及相继出台并实施了一系列加强大学生心理健康的政策有关[19]。加之志愿服务可以提升医学生志愿者的信心,产生积极影响,促进个人成长,因此,医学生的健康素养不断提高[9]。

另外,社会心理学认为,助人行为与良好的情绪有关[20],医学生志愿者在帮助他人的同时,一般情绪也是正性的;同时,志愿服务对心理疾病也具有治疗性,使医学生志愿者得到积极的心理成长[21]。资源保存理论指出,当外部刺激产生时,个体对事件的应激需求超过了可以调动的个人资源,就会产生心理压力[22]。本研究中多数医学生志愿者能够保持积极的心态,一方面可能是由于人文素质教育在医学教育过程中的必要引导,另一方面是志愿服务带来的正向作用,使得个人资源调动充分,应激需求降低,从而心理状况趋于稳定。尽管如此,仍有部分医学生志愿者存在过高心理压力,高校志愿组织应高度重视,及时给予关爱和帮助。当医学生志愿者受到情感支持这种应对资源后,心理压力会得到缓解,从而能更好地处理生活事件以及调节自身情绪[22]。由此看来,医学生志愿服务组织应将志愿活动做到常态化,注重志愿服务的组织形式和主题,激发学生参与志愿服务的热情,使更多学生加入到志愿者行列当中,充分发挥志愿服务的正向激励作用。

3.2 专业认同感、年级影响医学生志愿者的心理压力状况

结果显示,医学生志愿者的专业认同感水平越高,心理压力越低,与庞书勤等学者在护理本科生中的调查结果相似[23]。根据Folkman等人提出的压力交互理论,压力是主客观因素相互作用的结果[22],医学生志愿者在志愿服务背景下的心理压力状况可能是受到专业认同感的主观影响,以及年级的客观影响。专业认同感水平的高低是大学生心理压力状况的重要影响因素[24],多项研究表明,医学生的专业认同感水平越低,其心理健康状况越差[14, 25-26]。李思娜等人指出,参加专业性志愿服务促进了大学生专业认同的培养[27]。医学相关志愿内容丰富,医学生能够发挥专业所长参与多种志愿服务工作,在此过程中,专业能力得到提升,专业认同感加强,从而保持了积极的心理状态,压力知觉水平降低。对专业认同度较低的个体在志愿服务这种医学实践中,可能缺乏主动性和积极性,一旦出现挫折,容易产生不正确的归因方式,影响心理健康状况[14]。

结果还显示,年级越高的医学生志愿者压力知觉水平越低,与杨红艺等人的研究结果一致[28]。压力知觉是评估生活中的需求超过有效应对能力的程度[28]。年级较低的医学生参与志愿服务可能存在经验不足,应对不佳的情况;随着年级升高,医学生志愿者的适应能力提高,能有效应对和处理志愿服务过程中的事项,因此心理状态更稳定从容。然而,本研究在年级中的分布不均衡,未来还需更多研究进一步探索医学生志愿者年级和压力知觉之间的关系。值得注意的是,结果显示不同医学专业的志愿者的心理压力状况并无显著差异,专业不会影响心理压力状况。有研究综述指出,多专业协作的医学生志愿者能更好满足医疗相关的志愿服务需求和社会需求[2],因此对于医学院校而言,要依托临床医学、护理学、基础医学、预防医学等主流学科优势,及卫生管理学、法学、心理学、外语等综合学科支持,不断将各级各类专业化志愿服务向“专、快、准、新、稳”等多方面纵深推进[29],引导医学生充分发挥个人专业优势,发挥出各专业医学生志愿者的合力,加强专业认同感,促进志愿服务中的心理健康状况的改善。

3.3 志愿服务参与度高、获得感强可能会改善医学生志愿者的心理压力状况

结果表明,此前有过志愿服务经历、因参与志愿服务获得言语肯定的医学生志愿者心理压力更低,尽管它们在心理压力状况的影响因素分析中不显著。这表明更多的志愿经验,以及高参与感和高获得感的激励作用可能会有利于医学生志愿者的心理健康状况的改善。医学生共情能力较强,更易在志愿服务中有更强的参与度和更多的获得感。同时,参与志愿服务本身能够增强信念感和幸福感[27];崔子禕等提出良好的志愿服务体验能使志愿者的心理健康状况得到改善[30];肖语雁等人的研究也表明[5],志愿服务经历满意度对医学生的心理资本水平有积极影响;另外,言语等精神激励还会使志愿者在服务中体会到助人为乐的乐趣[31],因此,可能是由于良好的志愿服务体验提升了医学生志愿者的参与感和获得感,充分发挥了激励作用,从而降低了压力知觉水平。尽管如此,志愿服务的保障激励管理体系仍存在很大提升空间。志愿服务激励机制不健全、志愿服务资金主要依靠政府拨款及企业捐赠,这导致出现来源单一、专业培训不到位、志愿服务规范化程度不高、法治保障不充分等问题,制约了志愿服务事业的发展[32]。2023年全国两会上,代表聂竹青建议进一步完善志愿者褒奖体系,探索建立志愿者城市礼遇体系,让奉献、友爱、互助的精神进一步得到弘扬,让雷锋精神随着时代的发展而升华,焕发出更加强大的能量[32]。

结果还显示,参与志愿服务有助于职业发展的医学生志愿者心理压力更低。德国进行的1项定性研究对19名危机管理部门医学生志愿者进行访谈,受访者认为志愿工作能够得到职业发展、提升个人能力,并普遍认为志愿服务带来的精神负担很少[33]。在马斯洛需要层次理论中,自我实现的需要是最高级别的需求,即人们追求实现自己的能力或者潜能并使之完善化[22]。参与志愿服务有助于职业发展的医学生志愿者可能是由于拥有这种自我实现的动力,激励其对志愿服务持有积极的态度,心理压力减轻。然而,Chawlowska等人在波兰1所医科大学进行的研究发现[34],志愿服务虽然有助于学生发展软技能和医疗技能,但这项研究只有38.6%的志愿者表示可以获得心理支持。这提示了虽然志愿服务的职业发展帮助可能降低医学生志愿者的心理压力,但仍需要志愿服务组织通过多种渠道和方法给予一定的心理支持。因此,高校志愿活动的开展应融入激励政策,增强医学生在志愿服务过程中的成就感和对未来发展的期望,从而减轻医学生志愿者的心理压力。