独树一帜的音乐营造沉浸观感

2024-05-08程梦雷邹娟

程梦雷 邹娟

音乐剧《娜塔莎、皮埃尔和1812年的大彗星》(Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812)曾经斩获2017年托尼奖最佳音乐剧场景设计奖、最佳音乐设计奖两个奖项,并获得其他10项提名。这部剧选取了《战争与和平》中1812年拿破仑入侵俄罗斯之际的剧情:贵族少女娜塔莎与安德烈公爵订婚后去莫斯科拜访未婚夫的家人但遭到冷遇,她逐渐被莫斯科上流社会的繁华所迷惑,与英俊的阿纳托尔坠入爱河,闹出私奔未遂的丑闻。安德烈公爵的好友皮埃尔与妻子的情夫決斗并侥幸取胜。后来因为与阿纳托尔的亲戚关系卷入了娜塔莎的诱拐事件,两人的命运交汇在一起。

词曲作者戴夫·马洛伊(Dave Malloy)的创作灵感源于一个小酒馆。当时现场乐队在弹奏民间曲调,人们喝着伏特加坐在一起聊天。他受这种欢快的气氛启发,在剧中采用了360度完全沉浸式的舞台。演员在观众身边唱歌,观众时而举杯畅饮,时而攀谈嬉笑,不仅能欣赏美妙的音乐,还可以感受浪漫与热情的气氛,并参与互动。如花花公子阿纳托尔向娜塔莎展开迅猛的爱情攻势之际,现场观众可以帮忙传递情书。

与传统音乐剧不同,剧中大量歌词直接引自《战争与和平》,每位演员既是剧中角色,也会加入群演。同时他们会在第一人称和第三人称之间自由切换。剧中的皮埃尔可以被视为自由游离于剧情内外的角色,他有时加入剧情,有时又在一旁弹钢琴、拉手风琴或是击打手鼓。但他主要作为莫斯科上流社会的旁观者,不像布莱希特剧中的特殊叙事者那样直接评判其他角色。他的“旁观者”身份也显示出他与贵族圈格格不入的气质。戴夫让演员采用第三人称讲述自己或他人行为时,观众似乎进入了托尔斯泰的上帝视角,对人物命运有了一层审视态度,或嘲讽评判、或同情怜悯。上海音乐学院的陶辛教授专门提出一个生造词“小说音乐剧”(novel musical)来概括该剧的叙事和台词特点。当演出现场切换场景时,舞台两边的大屏幕也显示了原著的选文来介绍剧情。

此次上海版本的《娜塔莎、皮埃尔和1812年的大彗星》由上海大剧院、西岸大剧院、长扬文化联合出品。中外联合创作演出团队通力合作,打造了一个半沉浸式、半镜框式的舞台。舞台上帘幕的开合预示场景转换。如娜塔莎对感情的归属犹豫不决之际,帘幕后现身的数位安德烈公爵勾勒出她内心的挣扎与迷茫。舞台上的“家族”席位可以让观众近距离感受角色的情感起伏。阿纳托尔的扮演者也会邀请“家族”席位的观众一起翩翩起舞。

音乐语汇刻画人物形象

戴夫没有采用其他音乐剧常用的“主导动机”,而是通过不同风格的音乐语汇刻画人物灵魂。群舞承担了和声的功能,也参与剧情的推进。他们时而化身1812年莫斯科上流社会的贵族,时而化身阿纳托尔的吉卜赛朋友。在娜塔莎确认了对阿纳托尔的爱意之后,群舞化身窥视者,盯着他们的一举一动。在这部剧呈现的剧情中,只有娜塔莎和皮埃尔经历了成长和变化,其他人物自始至终性格未变。比如安德烈公爵一直保持冷静的头脑,他对娜塔莎悲惨境遇的反应显得近乎冷酷无情。“‘对她的病我感到很遗憾,安德烈公爵说。他冷淡、恼怒、令人不快地笑了笑,就像他的父亲。”①娜塔莎的闺蜜和堂姐妹索尼娅是一个符合传统的循规蹈矩的少女,她的唱段曲风近似俄罗斯民谣。扮演索尼娅的中国演员陈玉婷从常用的女高音声部抽离出来,用沉稳而温柔的女中音声线诠释了一个善良质朴的女孩。安德烈公爵的家人则采用了摇滚音乐。老公爵的固执使整个屋子充满了压抑感,需要摇滚乐才能释放情绪。但此次上海演出的版本中删去了《家族的私密生活》(The Private and Intimate Life of the House)一曲,观众便无法知晓玛丽亚公爵小姐古怪性格的来源。

剧中海伦和阿纳托尔姐弟属于反派角色,但戴夫并没有用怪诞的音乐衬托这两个角色,反而用电子音乐诠释了他们的魅力。阿纳托尔长相俊美而放荡不羁,但并非纯粹的恶棍,只是自私纵情。每当他登场,舞台便成为电子音乐的世界,节奏感极强,仿佛整个现场都因他的出现而涌动着无限活力。阿纳托尔在歌剧院邂逅娜塔莎,电子舞曲的节奏逐渐占据主导,意味着他对娜塔莎的引诱层层升级。娜塔莎在情感旋涡中挣扎时的曲风由圆舞曲逐渐转向电子音乐,暗示她的变心。这次的阿纳托尔由狄恩·塞斯塔里(Dean Cestari)出演,他非常注重与娜塔莎和其他演员之间的眼神交流,展现了花花公子的绝佳魅力。当他呼唤娜塔莎的名字时,表现了直率而强烈的爱意,其诱惑力让人难以抵挡。

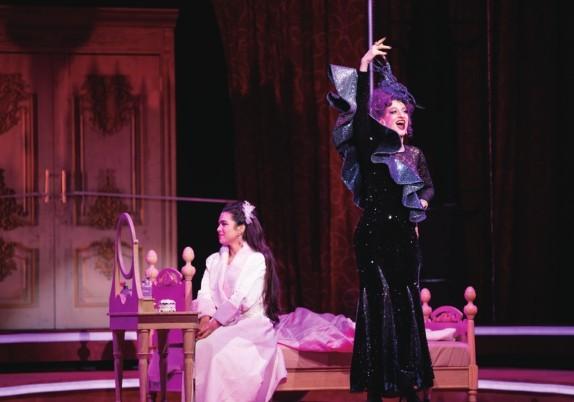

阿纳托尔追求娜塔莎是为了满足一己私欲,他纵情活在当下,丝毫不考虑后果。海伦则更加邪恶,她明知阿纳托尔与娜塔莎不会拥有美满结局,却亲自登门蛊惑娜塔莎。她表现得亲切而富有魅力,轻易俘虏了在安德烈公爵家人那里备受冷遇的娜塔莎。歌曲《魅惑》(Charming)的配乐也采用了电子音乐。海伦身为贵妇,因此她的音乐节奏不像阿纳托尔那般急促。此次演员贝克斯·奥多里西奥(Bex Odorisio)生动展现了海伦在上流社会游刃有余的贵妇人形象。她的声音宛如丝绸一般顺滑,配合优雅的举止,操控了娜塔莎的少女心事。她巧妙运用眼神和体态的变化,传达出戏剧化的情感。循环反复的词句“迷人的”(charming)不仅让娜塔莎心醉神迷,也让观众回味无穷。在戴夫的音乐诠释下,海伦这位蛇蝎美人也极为魅惑。

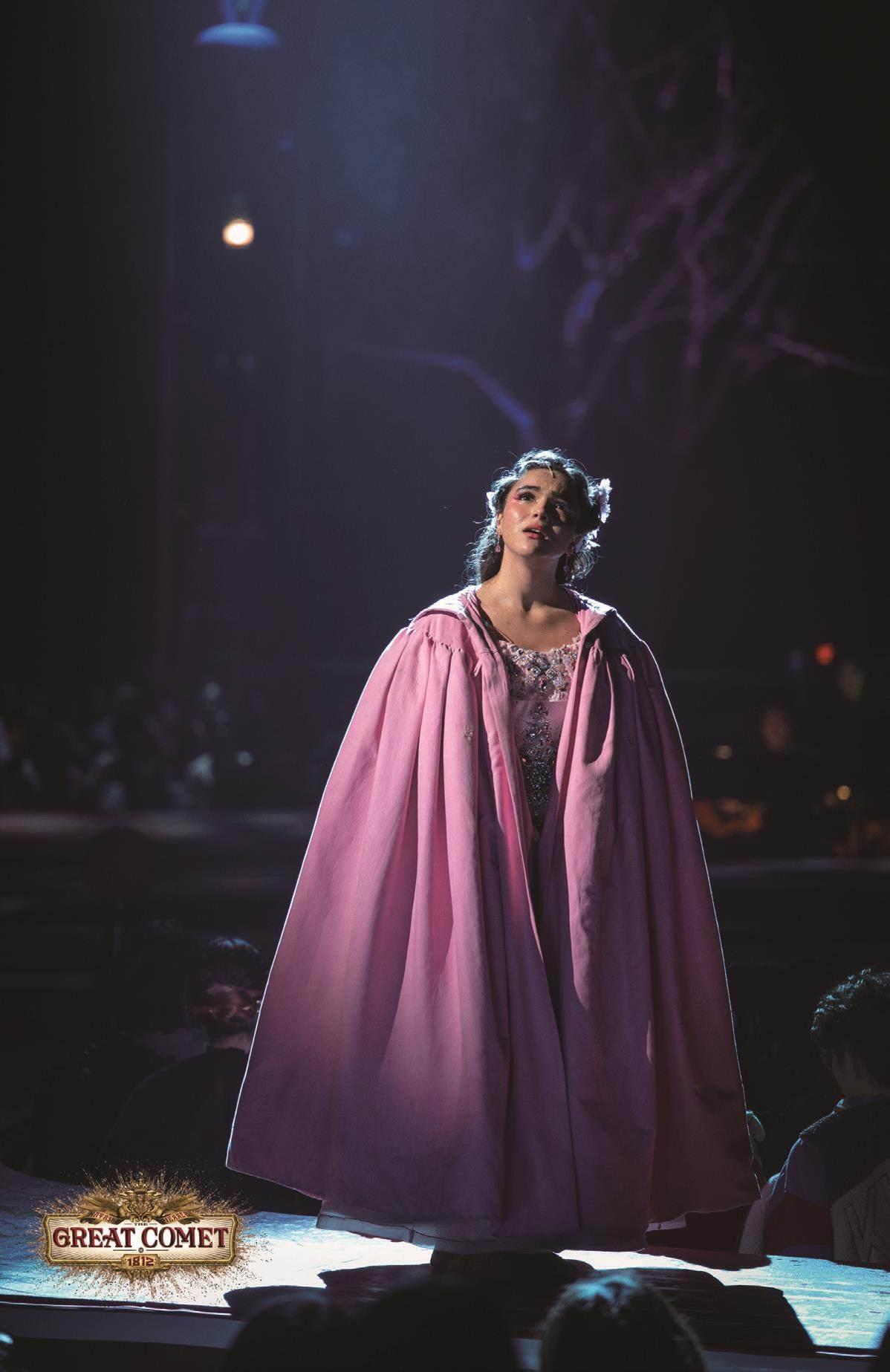

娜塔莎代表了生命的青春和活力。在纸醉金迷的上流社会,天真也是一桩罪行。毋庸置疑,娜塔莎有虚荣的一面,又受海伦蛊惑,差点跌入万劫不复的深渊。她因阿纳托尔的热烈亲吻而充满负罪感,但很快又对阿纳托尔唱出爱意。在音乐的渲染下,她对未婚夫和阿纳托尔表现的爱意都是真挚而纯粹的。得知阿纳托尔已婚后,娜塔莎咽下苦果,差点酿成悲剧。面对皮埃尔的质问,娜塔莎仍然坚信她当初对阿纳托尔的爱也是神圣的,不容他人随意指责。戴夫在娜塔莎身上融入了现代人追求自由爱情的概念。饰演娜塔莎的纳奥米·黛安娜(Naomi Diana),完美演绎了剧中迷人的少女形象。在《别无他人》(No One Else)这一曲中,她伴随着钢琴和弦乐交织的背景乐,在升腾的音律中表达了对恋人的深深思念。情感真挚动人,结尾唱段意犹未尽,展现出柔美而多情的一面。她在与皮埃尔对唱时,伴着连绵不绝的钢琴声,充分诠释了娜塔莎对爱情的矛盾、反思与释怀。

托尔斯泰在塑造皮埃尔时体现了人性的复杂。书中的皮埃尔也一度羡慕过阿纳托尔的享乐主义,“除了眼前的快乐什么也看不到,什么也不会使他感到不安,所以才能永远快乐、知足而又心安理得。要是能成为他这样的人,我有什么是不愿付出的呢!”皮埃尔曾经因为缺乏人生目标而终日酗酒埋头书堆,甚至在和妻子的情夫多罗霍夫决斗时也抱有寻死的目的。但只有经历过一蹶不振,才能走出迷茫的低谷。多罗霍夫在决斗中受伤呼唤母亲,皮埃尔幸免于难,以一曲《尘土与灰烬》(Dust and Ashes)叩问生命的意义,抒情性的段落融入了对生命的思索,后半段和声涌入仿佛唱诗班在伴唱,无形之中赋予了这首歌神圣感。戴夫在2017年接受《帕斯特》(Paste)杂志访谈时提到,初版时并没有这首歌。在筹划百老汇演出时,他听说著名歌手乔什·格罗班(Josh Groban)有意出演皮埃尔,特地为乔什创作了《尘土与灰烬》。乔什·格罗班也凭借皮埃尔这一角色提名第71届托尼奖音乐剧最佳男主角。

皮埃尔和娜塔莎都曾有过自毁冲动,有一种同病相怜之感。皮埃尔对娜塔莎的告白也是这部通唱剧中的唯一念白。“假如我不是我,而是世上最英俊、最聪明,最优秀的人,而且是自由身的话,此刻我便跪下向您求婚、求爱。”这段告白唤起了濒临绝望的娜塔莎的生活希望,体现了一种生命的张力。此次上海版本中皮埃尔的饰演者库珀·戈丁(Cooper Grodin)在演绎最后一曲《大彗星》(The Great Comet of 1812)时感情真挚,表现细腻而温柔,对皮埃尔一路走来的心路历程予以恰到好处的表述,伴随着犹如圣咏般的和声,烘托了庄严肃穆的气氛,升华了皮埃尔的心境。尽管大彗星一向被视为不祥的征兆,但在皮埃尔看来,“这颗星星和他那迎着新生活绽放的温柔而振奋的心灵所经历的心路历程是完全吻合的。”

现场乐队烘托戏剧氛围

剧中的音乐和戏剧性相辅相成。现场乐队的编制极为庞大,除了用于刻画抒情段落的双簧管和单簧管,还有弦乐、吉他、低音贝斯等。序曲介绍了人物的身份和个性。主要人物相继出现在台上并翩翩起舞,简单而直白地介绍扮演的角色的性格特点,几个旋律音执拗地重复,让没有看过原著的观众也可以對主角性格印象深刻。戴夫非常擅长用音乐模拟人物的情绪和心境。他致力于描绘生之欢乐与愉悦,在剧中多处呈现了舞会或聚会的场景。他还放大了小说中皮埃尔与阿纳托尔的友好关系,让皮埃尔加入了阿纳托尔私奔前夜的狂欢聚会。在阿纳托尔同吉卜赛情人告别的唱段中,音乐融合了俄罗斯民谣和手风琴声,渲染了热闹的气氛。阿纳托尔和马车夫出发去接娜塔莎时,电子音乐的节奏达到巅峰,充满动力的音响效果烘托了私奔场面的紧张气氛。群舞演员和阿纳托尔轮流演唱,歌声随情绪的涌动不断变幻,歌词密集度增大,张力增强,声音所带来的能量也变得更加强烈,为现场掀起了高潮。

剧中的不和谐音烘托显性或隐性的戏剧性冲突。比如玛丽亚公爵小姐接待娜塔莎时,两人貌合神离,音乐带有摇滚风格,夹杂着老公爵的抱怨之声。娜塔莎和公爵小姐站在桌上对峙时,两人的重唱充满了不和谐的感觉,呈现出紧张的气氛。又如娜塔莎在歌剧院欣赏歌剧时,感受了一段极为诡异的歌剧声乐和打击乐演奏。“娜塔莎过惯了乡村生活,这时的心情又那么沉重,对她来说舞台上的这一切是荒诞而奇怪的。她无法跟踪歌剧的剧情,甚至对音乐听而不闻。”歌剧片段营造了诡异的音乐氛围,暗示纸醉金迷的都市生活对来自乡村的天真淳朴的娜塔莎的冲击与影响。同时戴夫通过怪诞和奇异的歌剧片段也呼应了托尔斯泰本人对当时歌剧的嘲讽——“歌剧只是上流社会装点门面的社交活动”。

音乐的中断和突然插入表现剧情的急转而下。阿纳托尔的诱拐事件被娜塔莎的教母玛丽亚·德米特里耶夫娜夫人阻拦。夫人的质问让私奔的热烈音乐主题瞬间收住,仿佛思绪突然短路。多人重唱则展现了错综复杂的人物关系。得知真相的玛丽亚夫人怒斥娜塔莎,重复的词句“在我的家中”(in my house)展现了夫人的滔天愤怒,中间夹杂着娜塔莎辩解的哭腔以及索尼娅试图安抚娜塔莎的歌声。夫人向皮埃尔说明娜塔莎的私奔丑闻时,声音一波高过一波,表现其愤怒层层升级,皮埃尔的声音调性也随之拔高,以示震惊,但又融入了他回忆娜塔莎昔日美好形象的温和唱段。又如《信件》(Letter)一幕,背景的节奏音始终不变,每个人旋律进入的时间不同,音程也不同。皮埃尔和好友安德烈公爵交流彼此近况,玛丽亚公爵小姐试图修复与娜塔莎之间的关系,娜塔莎试图给玛丽亚小姐回信,却又招架不住阿纳托尔的情书求爱。每个人的片段蕴含着不同的声音色彩与能量,极具戏剧张力。

戴夫巧妙地将俄罗斯民谣、摇滚乐、电子舞曲、歌剧声乐等不同音乐风格糅合在一起,产生了独特的音乐效果,他也将这部作品称为“电音流行歌剧”(electropop opera)。观众可以通过对音乐旋律的感觉来揣摩剧中角色和氛围。总之,戴夫以其别具一格的音乐致敬了托尔斯泰的写作风格——细腻地描绘人物的心理状态和情感变化。

(程梦雷,上海外国语大学英语专业硕士;邹娟,上海市曹杨第二中学英语一级教师)