经筋针法联合推拿治疗周围性面瘫后遗症临床研究

2024-04-30张全陈金凤陈菲菲

张全,陈金凤,陈菲菲

1. 泰顺县中医院,浙江 泰顺 325599

2. 苍南县人民医院,浙江 苍南 325405

3. 龙港市人民医院,浙江 龙港 325802

周围性面瘫的主要临床表现为突发性单侧面部表情肌群运动功能障碍[1]。目前西医主要采用神经营养药物甲钴胺等治疗,虽可改善临床症状,但长期疗效欠佳。有研究发现,部分周围性面瘫患者可遗留临床症状,如眼睑闭合不全、口角歪斜、不能蹙额纹、鼓腮漏气等,可对患者外貌及面部正常生理功能造成影响[2-3]。针刺治疗周围性面瘫有操作简便、临床疗效显著、不良反应少等优势[4]。中医学认为,以推拿手法作用于经络腧穴,具有行气活血、散寒止痛功效。中医经筋理论认为,面瘫属于一种经筋病候,在经筋病的选穴上,突出“以痛为腧”的特点,并将其作为病灶点,类似于现代医学描述的压痛点、触发点等。研究发现,经筋疗法治疗神经麻痹性疾病具有显著疗效[5-6]。面瘫是风寒或风热之邪乘虚侵入阳明经,导致经脉受阻,经气运行迟缓。沿手、足阳明经循行方向,对病灶进行针刺、推拿,可有效缓解面部肌肉痉挛,促进面部肌肉恢复正常状态。本研究观察经筋针法联合推拿治疗周围性面瘫后遗症的临床疗效,报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准 确诊为周围性面神经麻痹,且病程超过3个月仍遗留眼睑闭合不全、口角歪斜、不能蹙额纹、鼓腮漏气等症状;House-Brackmann(H-B)分级Ⅱ~Ⅳ级;年龄18~65 岁;单侧面瘫;患者签署知情同意书。

1.2 排除标准 由于脑血管意外或脑血管肿瘤引起的中枢性面瘫患者;合并凝血功能障碍患者;合并严重心脑血管疾病、肝肾功能损伤等患者;合并恶性肿瘤、血液系统及免疫系统疾病患者;合并精神疾病患者;妊娠期及哺乳期妇女。

1.3 剔除标准 观察期间自愿退出研究者;突发非本病相关的严重疾病者;由于病情需要,接受其他方案治疗者。

1.4 一般资料 选取2020 年9 月—2023 年2 月在泰顺县中医院治疗的86 例周围性面瘫后遗症患者,按照随机数字表法分为经筋针法组及对照组,每组43 例。2 组均完成研究,无剔除。经筋针法组男25 例,女18 例;平均年龄(42.38±10.21)岁;平均病程(4.08±0.52)个月;H-B 分级:Ⅱ级5 例,Ⅲ级22 例,Ⅳ级16例。对照组男23例,女20例;平均年龄(43.01±9.65)岁;平均病程(4.12±0.61)个月;H-B分级:Ⅱ级3例,Ⅲ级25例,Ⅳ级15例。2组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经泰顺县中医院医学伦理委员会批准(审批号:Tsxzyy-lw-2020-08-01)。

2 治疗方法

2 组均给予甲钴胺片(扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,国药准字H20052325,规格:0.5 mg/片)口服治疗,每次1片,每天3次,治疗20 d。

2.1 对照组 给予常规针刺与推拿治疗。使用掌根揉法疏通患者颈部经脉,在肌肉痉挛处使用弹拨法、拇指揉法加强刺激,再使用击打法解除颈部肌肉紧张。选择双侧四白、阳白、太阳、迎香、颊车、地仓、牵正、下关穴进行点按,再依次按摩枕额肌、眼轮匝肌。推拿后行针刺治疗,取穴双侧四白、阳白、太阳、迎香、颊车、地仓、牵正、下关穴及健侧合谷、太冲穴,使用适宜长度的华佗牌一次性针灸针,针刺深度以患者得气为宜,行平补平泻手法。常规针刺得气后,留针30 min。

2.2 经筋针法组 给予经筋针法联合推拿治疗。循筋查灶:沿患者手、足阳明经循行方向查找眼轮匝肌、额肌、颧大肌、颧小肌、颞肌及口轮匝肌的起始点和肌肉交叉点,观察是否可触及条索状的病灶点及疼痛点。于肘外、足背、腕及膝关节处查找远端病灶点,可触及条索状、磨砂样筋结。术者先用拇指与肘部循患者手、足阳明经走向对四肢及面部经络进行充分松解、放松,可采用㨰法、揉法及按压手法。施以点、弹拨、揉法等按摩病灶点,手法力度逐渐加重,以患者可耐受为佳。推拿结束后,常规消毒病灶点周围皮肤,术者以左手按压固定上述病灶点,右手持适宜长度的华佗牌一次性针灸针,快速进针刺入病灶点,至针下有阻力感时可使用一孔多针(指在病变局部或腧穴处用2支及以上的针灸针刺入)、一灶多次(指在同一病灶刺入后快速出针,然后连续刺入2次及以上)的针刺疗法。针可深刺入骨膜,以肌肉出现跳动感为佳,待患者局部出现酸、麻、胀痛感或局部针感向周围放射后,留针30 min。

2 组均隔天治疗1 次,10 d 为1 个疗程(包括间隔时间),共治疗2 个疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①临床疗效。②Stennert面神经麻痹评分。治疗前后,参照文献[7],与患者健侧为对照,分别对眼裂大小、睑外翻、鼻唇沟、口角下垂、皱眉、眼睑闭合、上下犬牙暴露、上排第二门齿整个宽度完全暴露、吹口哨等10 个方面进行评分。无异常计0 分,有异常计1 分,总分0~10 分,分值越高表示病情越严重。③面部残疾指数(FDI)。治疗前后进行评估,FDI包括躯体功能(FDIP)评分及社会生活功能(FDIS)评分。FDIP 包括吃东西、喝饮料、特殊发音困难、一侧眼睛流泪过多或发干、刷牙困难程度,总分0~37.5 分,分数越高表示躯体功能越好。FDIS 包括感到平静的时长、与周围人隔绝的时间、对周围人发脾气的时间、早晨和夜间睡眠多次醒来频繁程度、面部功能对社交的影响,总分0~40 分,分数越低表示社会生活功能越好。

3.2 统计学方法 采用SPSS27.0 统计学软件分析数据。计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 治疗2 个疗程后,参照文献[8]进行疗效评价。痊愈:面部外观及运动功能均恢复正常,H-B 分级Ⅰ级,FDIP 评分≥20 分或FDIS 评分≤10 分;显效:可有轻微的联带运动,需要仔细观察才能看到轻微的功能减弱;面部静止时对称,张力正常;上额运动中等,眼轻用力可完全闭合,口轻度不对称,H-B 分级Ⅱ级,FDIP 评分≥15 分或FDIS 评分≤15 分;有效:有明显的功能减弱,可观察到不严重的联带运动;面部静止时张力正常,上额运动微弱,眼用力可完全闭合,口明显不对称,H-B 分级Ⅲ或Ⅳ级,FDIP评分≥10分或FDIS评分≤20分;无效:未达到上述标准。

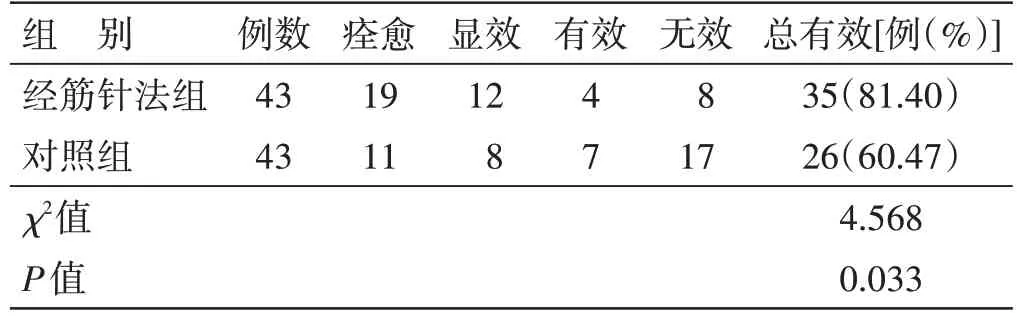

4.2 2 组临床疗效比较 见表1。治疗后,经筋针法组总有效率81.40%,高于对照组60.47%,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较 例

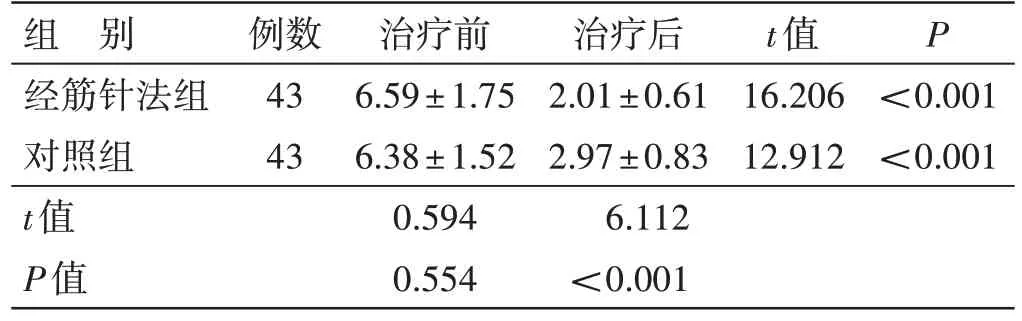

4.3 2 组治疗前后Stennert 面神经麻痹评分比较见表2。治疗前,2 组Stennert 面神经麻痹评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组Stennert面神经麻痹评分均较治疗前降低,经筋针法组Stennert 面神经麻痹评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组治疗前后Stennert面神经麻痹评分比较() 分

表2 2组治疗前后Stennert面神经麻痹评分比较() 分

P组 别经筋针法组对照组t值P值例数43 43治疗前6.59±1.75 6.38±1.52 0.594 0.554治疗后2.01±0.61 2.97±0.83 6.112<0.001 t值16.206 12.912<0.001<0.001

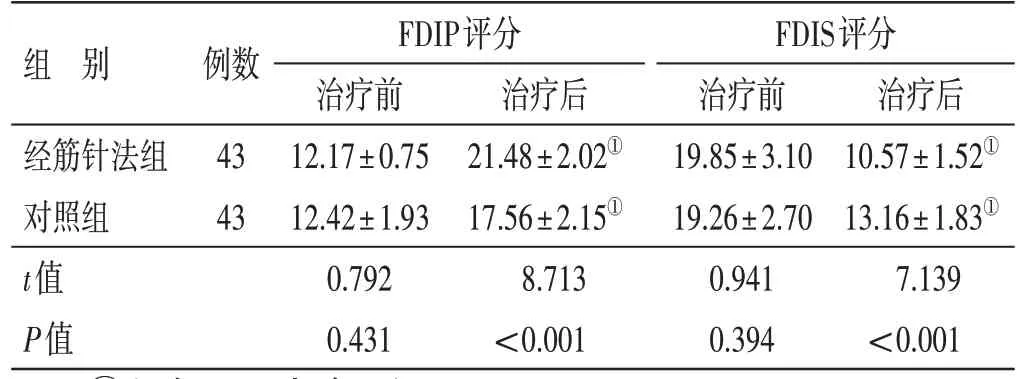

4.4 2 组治疗前后FDI 评分比较 见表3。治疗前,2 组FDIP、FDIS 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组FDIP 评分均较治疗前升高,FDIS 评分均较治疗前降低,差异均有统计学意义(P<0.05);经筋针法组FDIP 评分高于对照组,FDIS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组治疗前后FDI评分比较()分

表3 2组治疗前后FDI评分比较()分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05

治疗后10.57±1.52①13.16±1.83①7.139<0.001组 别例数经筋针法组对照组t值P值43 43 FDIP评分治疗前12.17±0.75 12.42±1.93 0.792 0.431治疗后21.48±2.02①17.56±2.15①8.713<0.001 FDIS评分治疗前19.85±3.10 19.26±2.70 0.941 0.394

5 讨论

周围性面瘫的发病与病毒感染、自主神经功能不稳定等因素有关,但其具体机制尚未阐明。甲钴胺具有营养神经的作用,有利于促进面部神经功能恢复[9-10]。现代医学认为,周围性面瘫病程越短,面神经变性程度越轻,患者预后越好[11]。周围性面瘫并发症的治疗以减轻面神经水肿、改善局部肌肉血液循环、促进面部肌肉功能恢复为主。

周围性面瘫归属于中医学面瘫范畴,中医学认为,该病的发生多与正气不足、脉络空虚,外邪乘虚而入有关,上述因素可导致面部气血失和、经筋失养,发为面瘫。面瘫迁延日久,或面部筋脉长期失养而弛缓不用,或素体脾胃虚弱致气血不足,无以濡养筋脉,均可导致面瘫后遗症。主要治疗原则为驱外邪、调气血、通经筋。中医治疗周围性面瘫方法多样,均有一定疗效。其中针刺较为常用,针刺手法也较多,如浅刺法、透刺法、梅花针叩刺法等。本研究对照组患者采取常规针刺与推拿治疗。选穴四白、阳白、地仓、颊车、合谷是治疗口眼歪斜的常用配伍穴位;同时配合太阳穴通络止痛、舒筋活血;迎香散风,可用于治疗面部神经麻痹;牵正通经活络,适用于治疗面神经麻痹、面肌痉挛;下关通关利窍、活血止痛,可治疗口眼歪斜;太冲平肝熄风、通络止痛。通过穴位的近治及远治作用,共同发挥治疗周围性面瘫后遗症的作用。常规推拿中,除了按摩枕额肌、眼轮匝肌外,加强对颈部的按摩,改善脑部供血,也可促进面神经功能的恢复。

经筋针法是在中医学经筋理论的指导下,结合壮族民间理筋术总结而来,以“经筋查灶”“经筋消灶”为治疗方式的一种新型疗法。该方法提出“筋结致痛”的疾病机理,治疗遵循以痛为腧的取穴原则,通过针刺、推拿,达到“松-顺-通”的治疗目的[12]。病灶点多在肌筋交叉处、肌腱附着点等,在查找病灶点的时候,可触及条索状筋结。直接在病灶点施治,具有强针对性[13-14]。《灵枢·官针》中有提到“直刺左右,尽筋上,以取筋痹”的治疗方式。本研究采用“一灶多刺,一孔多针”的针刺法进行治疗,其特点是可产生强烈的针感刺激作用,加强对病灶的刺激,消除病灶,同时使针刺作用直达病所,深入骨膜,充分消除筋结,达到“松-顺-动”的治疗效果,有助于改善面神经功能[15]。

本研究结果显示,治疗后,经筋针法总有效率高于对照组(P<0.05)。提示经筋针法联合推拿治疗周围性面瘫后遗症临床疗效显著。Stennert 面神经麻痹评分可有效反映面瘫状况,FDI可从躯体功能及社会生活功能2 个方面评估面瘫对患者的影响[16]。治疗后,经筋针法组Stennert 面神经麻痹评分低于对照组(P<0.05)。经筋针法组FDIP评分高于对照组(P<0.05),FDIS评分低于对照组(P<0.05)。上述结果提示本研究采用的经筋针法联合推拿治疗可循筋松解相关肌肉,通过对肌肉起始点和交叉点进行针刺、推拿激发气血运行,从而改善面部神经功能。

综上所述,经筋针法联合推拿治疗周围性面瘫后遗症临床疗效显著,可有效改善面瘫,提高面神经功能,值得临床推广。