数字化转型提升企业创新效率的网络机制

2024-04-30卫力,王亚玲,张秀,赵振

卫力,王亚玲,张秀,赵振

摘要:企业数字化转型不仅拓展和优化了创新网络,也使创新网络在创新驱动发展中的作用日益重要。基于网络结构洞理论,从创新合作网络和创新知识网络(双重创新网络)角度分析数字化转型通过增强企业在创新网络中的“桥梁”作用来提升企业创新效率的机制,并采用沪深A股制造业上市公司2013—2021年的数据进行实证检验,结果发现:制造业企业数字化转型能够显著提升其创新效率,该作用在非国有企业中更为显著;双重创新网络结构洞是数字化转型影响企业创新效率的中介变量,即存在“数字化转型水平提高→双重创新网络结构洞增加→创新效率提升”的影响路径;企业组织韧性提高能够强化数字化转型对网络结构洞的正向影响,但对网络结构洞影响创新效率没有显著的调节作用。因此,应积极推进企业数字化转型,通过拓展和优化创新网络来促进企业创新效率提升,并不断提高企业的组织韧性以有效化解转型风险。

关键词:数字化转型;创新效率;结构洞;创新网络;创新合作网络;创新知识网络;组织韧性

中图分类号:F270.7;F273.1文献标志码:A文章编号:1674-8131(2024)0-0081-15

引用格式:卫力,王亚玲,张秀,等.数字化转型提升企业创新效率的网络机制——合作和知识双重创新网络结构洞的中介作用[J].西部论坛,2024,34(1):81-95.

WEI Li, WANG Yaling, ZHANg Xiu,et al. Network mechanisms for digital transformation to improve enterprise innovation efficiency: The mediating role of cooperation and knowledge dual innovation network structural holes[J]. West Forum, 2024, 34(1): 81-95.

一、引言

创新是引领发展的第一动力,在新发展阶段尤其需要通过提高创新效率来实现高质量发展。目前,我国虽然拥有全球最完整、规模最大的工业体系,但“大而不强”“全而不优”的问题依然存在。企业是经济运行的微观主体,企业创新是支撑创新驱动发展的关键所在,但我国企业在全球产业链中大多仍处于中低端位置,创新水平不高,一些关键核心技术受制于人,亟待提升创新效率以消除“卡脖子”“掉链子”等潜在风险。数字经济的发展为企业创新提供了新契机、新动能和新模式,顺应数字化潮流,通过数字化转型提高创新水平和效率成为企业获取竞争优势和实现可持续发展的有效路径。企业数字化转型是数字技术的应用,更是组织变革的过程,是企业将物联网、大数据、人工智能等数字技术应用于生产流程、产品和服务创新,从而推动生产方式重组变革的过程,深入研究数字化转型对企业创新的影响及其具体机制,有助于进一步充分发挥数字化转型的创新促进效应,进而驱动企业高质量发展。

近年来,随着数字经济的快速发展,数字化转型对企业创新的影响成为学术界研究的热点之一。其中,多数文献聚焦于数字化转型对企业创新产出水平(绩效)或能力的影响,而关于数字化转型影响企业创新效率的研究相对较少。已有文献基本认同数字化转型显著提升了企业创新效率,并对其中的影响机制进行了多角度的探讨,比如:王慧等(2021)研究发现,中小企业数字化转型能够显著强化组织韧性,并进一步提升创新效率[1];杨水利等(2022)分析表明,数字化转型显著促进了制造业企业创新效率提升,且行业竞争程度越高、市场化程度越低该作用越明显[2];Li等(2022)认为融资约束和股权集中度在数字化转型提升企业技术创新效率过程中分别发挥了中介作用和调节作用[3],Lin和Xie(2023)认为管理效率和研发补贴分别发挥了中介作用和调节作用[4],Wang和He(2023)认为财务信息披露起到了重要的中介作用[5],贺正楚等(2023)则认为交易成本发挥了部分中介效应[6];赵玲和黄昊(2023)认为数字化转型通过降低资源组织协调成本和优化内部控制执行环境等渠道提升企业创新效率[7],杨天山等(2023)认为数字化转型通过提高治理能力和改善信息环境促进企业绿色创新效率提高[8],刘畅等(2023)则认为数字化转型通过强化媒体监督和应用虚拟仿真技术两个渠道提高企业绿色创新效率[9];宋加山等(2023)分析表明,融资约束在数字化转型提升企业创新效率过程中发挥了重要中介作用,且金融化可以正向调节该中介作用[10];刘冰冰和刘爱梅(2023)研究发现,数字化转型能够通过提高企业间劳动、资本、知识和技术要素的配置效率提升企业技术创新效率,且行业竞争能够增强数字化转型对创新效率的促进效应[11]。此外,还有一些文献认为,数字化转型对企业创新效率具有非线性影响(刘冰冰 等,2023;宋岩 等,2023)[11-12]。

总体上看,学者们普遍关注到数字化转型是促进企业创新的重大机遇,并展开了丰富的研究,但还有待进一步拓展和深化:一方面,对数字化转型影响企业创新效率的研究较少(相对于创新产出水平),而创新本身是一个投入产出的过程,创新效率提升比创新产出增加更能促进企业高质量发展,因而有必要加强对于数字化转型与企业创新效率之间关系的研究;另一方面,已有文献对数字化转型影响企业创新的机制分析大多从企业自身的特征和行为以及地区的发展环境等角度展开,忽略了不同企业之间的创新联系。事实上,随着社会分工和生产技术的不断发展,企业间的经济联系日益强化和频繁,企业不再是在一个绝缘、孤立的系统里运作(毛蕴诗 等,2019)[13],而是相互联系形成复杂的网络结构体系,企业的创新行为也越来越多地受到其他创新主体及外部创新资源的影响,并通过创新联系形成多维度层次的创新网络。比如,从创新的行为主体来看,不同的企业共同进行技术攻关,从而形成创新合作网络;从创新的内容来看,不同的企业运用同一领域的知识进行创新或者生产出包含同类知识的创新成果,从而形成创新知识网络。从理论上讲,一个企业嵌入创新网络的程度越深、在创新網络中的地位越重要,越能够通过创新网络来整合和利用创新资源,进而提高其创新产出和效率。那么,数字化转型能否通过提高企业嵌入创新网络的程度或者增强企业在创新网络中的连接功能来促进企业创新?对此鲜有文献进行深入探究,即便个别文献有所涉及,比如李雪松等(2022)分析表明数字化转型能够通过促使企业融入全球创新网络提升企业创新绩效[14],黄先海等(2023)研究发现数字化转型可以通过创新网络溢出效应和贸易网络溢出效应促进企业创新[15],但也只是针对创新产出,未能进一步探讨数字化转型影响企业创新效率的网络机制。

鉴于上述,本文将创新合作网络和创新知识网络引入数字化转型影响企业创新效率的分析框架,基于网络结构洞理论探讨数字化转型通过增强企业在创新网络中的“桥梁”(企业间创新合作和知识关联的中介)作用来促进创新效率提升的传导机制,并采用沪深A股制造业上市公司2013—2021年的数据进行实证检验。相比已有文献,本文的边际贡献主要在于:一是探究了合作和知识双重创新网络结构洞在数字化转型影响企业创新效率中的中介效应,为深入研究数字化转型影响企业创新的网络机制提供了新的思路和方法借鉴,并有助于深入认识数字化转型赋能企业技术创新的内在机制以及创新网络优化和发展的重要意义;二是进一步考察了组织韧性在数字化转型通过双重创新网络影响企业创新效率过程中的调节作用,对如何充分发挥企业数字化转型的积极效应具有重要启示意义。

二、理论分析与研究假说

如前所述,众多文献的分析表明,数字化转型可以直接提升企业的创新效率。与此同时,随着新一轮科技革命和产业变革的不断推进,创新的复杂性、系统性和协同性显著增强,而单个企业自身所拥有的资源有限,为应对不断变化的外部环境和缓解自身创新资源有限的约束,企业越发需要融入各种创新网络来谋求创新优势(王巍 等,2022)[16]。通过嵌入创新合作网络和创新知识网络,企业能够更有效地获取所需创新资源,进而在互利共赢中提高创新效率(蒋德嵩,2013)[17]。创新合作网络和创新知识网络是不同类型的社会网络,前者刻画了创新主体(企业)之间的创新联系,后者则描摹了实现创新的知识元素之间的复杂关系,两者具有相似的连接模式。然而,不同的企业在创新网络中占据不同的地位,能够从创新网络中获取的资源和利益也存在差异。根据网络结构洞理论,在网络中,如果一个节点与另外两个节点直接相连,而另两个节点之间没有直接相连,那么就形成了一个结构洞。两个或多个没有直接联系的节点要取得联系,必须依赖处于结构洞位置的节点作为“桥梁”,才能实现在信息、资源、技术等方面的交流和互动。结构洞反映了网络结构中的非冗余联系,是网络中信息交流的中介,一个节点所占据的结构洞越多,则其所拥有的信息优势和控制优势越强(Burt,1995)[18]。基于此,本文主要探讨数字化转型能否通过增加企业在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞来提升企业的创新效率。

1.数字化转型与企业创新效率

在本文中,创新效率是指单位创新投入带来的经济效益多少,包括从创新投入到创新成果产出的技术研发效率和从创新成果到经济产出的技术成果转化效率。在数字经济时代,数据成为推动经济发展的关键要素,已被广泛应用于企业的生产和研发创新过程中,数字化转型不仅能降低企业创新活动中由信息不确定带来的经济成本,压缩企业内外部协同成本,还能提高数据的边际要素生产率,从而有效提升企业的技术研发效率(Al-Adwan,2017)[19]。数字化转型能够帮助企业将技术、数据和知识进行联结,并通过与客户的频繁互动在同质化的市场环境中不断改进、创新产品和服务。在数字化转型过程中,企业会利用先进的数字技术对已有产品进行数字化改造或开发智能化产品(Li,2020)[20],并借助物联网、人工智能等数字技术对运营流程进行改造升级,建立基于数据分析的决策体系及管控系统,提升整体的运营效率(Philipp et al.,2017)[21],从而提高技术成果转化效率。因此,数字化转型促使企业的研发模式更加虚拟化和开放化,生产模式更加模块化和柔性化,推动企业转变技术研发和成果转化机制,进而为企业带来更大的附加收益(卫力 等,2023)[22]。此外,數字化转型使企业能够更迅速地响应市场需求,更准确地把握创新机会,更高效地整合创新资源,更有效地降低创新风险,并能够打破企业内外部协调沟通的壁垒,加快企业间的知识互动和协同合作,在实现精准创新投入和降低创新成本的同时有效提高创新产出,进而显著提升企业的创新效率(贺正楚 等,2023)[6]。

基于上述分析,本文提出假说H1:数字化转型对企业创新效率提升具有显著的正向影响。

2.创新合作网络结构洞的中介作用

一方面,数字化转型能够提高企业嵌入创新合作网络的程度,并有利于增强企业在创新合作网络中的结构洞优势。企业的数字化转型行为不仅取决于自身的发展需求,往往还会受同地区或同行业中其他企业数字化转型行为的影响,即存在“同群效应”(陈庆江 等,2021)[23]。企业通常会基于社会网络寻找与自身相匹配的参照物来规避转型风险和降低转型过程的不确定性,这将在有效扩大创新合作网络规模以及网络连通性的同时增加企业所占据的结构洞数量。数字技术的应用显著降低了企业间的联系成本(殷群 等,2021)[24],使企业能够更为便捷地拓展合作网络;数字技术能够提升网络中信息传递和资源共享的效率和速度,帮助企业间建立更为紧密的合作关系,提高企业间的合作效率,增加技术转移机会,进而通过拓宽信息获取途径和增强知识溢出效应提升企业在创新合作网络中的结构洞优势;占据结构洞位置的企业能够利用数字技术更好地将其所拥有的资源优势扩散至创新合作网络中的其他节点,提升网络中各个主体的连接性和互通性,并巩固自身的结构洞优势。

另一方面,企业在创新合作网络中拥有的结构洞优势增强能够显著提升其创新效率。占据结构洞位置的企业在与网络中其他企业合作时,能够从两端获取冗余度较低的信息与异质性资源,成为网络中心和资源控制中心(Burt,1997)[25]。企业拥有的结构洞越多,对资源的控制能力越强,在网络中发挥的“桥梁”作用也越大。占据结构洞位置的企业在充当“桥梁”的过程中,可以获得更高的权力、拥有更大的行为自由度以及更广阔的活动空间(孙国强 等,2016)[26],进而能够更为客观地了解市场信息,及时捕捉行业技术新动向,减少技术研发过程中的不确定性,提高创新效率(Xu et al.,2017)[27]。此外,占据结构洞位置的企业还拥有调和两端企业关系的权利和打通不同企业间合作链路的能力(马永红 等,2023)[28],其在促使网络成员保持紧密联结的同时,也可能在一定程度上阻碍其他企业创新活动的顺利开展,以保证自身创新活动的新颖性和有效性,进而提升其创新效率。因此,具有较高数字化水平的企业不仅能够通过拓展创新合作网络改善与其他企业的技术合作关系、拓宽信息获取渠道、增加技术转移应用机会,还能利用其结构洞优势获取网络中其他创新主体的创新资源和技术支持,并降低创新成本,从而显著提高创新效率(王巍 等,2022)[16]。

基于上述分析,本文提出假说H2:创新合作网络结构洞是数字化转型影响企业创新效率的中介变量,即企业数字化转型水平的提高可以通过增加其在创新合作网络中的结构洞来提升创新效率。

3.创新知识网络结构洞的中介作用

一方面,数字化转型可以显著增强企业在创新知识网络中的结构洞优势。知识元连接潜力主要受学科知识的自然属性和研究者对该知识元认知程度的影响(Quatraro,2010;Boh et al.,2014)[29-30],数字技术的发展和应用能够加速信息的存储、扩散与传播(袁淳 等,2021)[31]。数字化转型能够帮助企业研发人员全面了解企业所拥有的知识元,而后对知识元进行整合吸收,挖掘各类知识的潜在价值,继而可以将自身拥有的知识元扩散至其他异质性节点,并在加强网络内知识联系的同时更好地寻求新的知识元,由此增强其在创新知识网络中的结构洞优势。在数字化转型过程中,企业通过数字技术可以跨越地域和行业界限与来自不同地区、行业的组织建立联系,从而更为广泛地利用创新资源,更为迅速地获取、共享和传递知识,并通过促进知识的快速传播和流动增加其在创新知识网络中的结构洞。

另一方面,企业在创新知识网络中拥有的结构洞优势增强能够显著提升其创新效率。在知识网络结构洞中,两个不直接联系的知识元通过共同的第三方知识元产生间接联系,第三方知识元扮演了“桥梁”的角色,并具有代理特征(Burt,1995)[18]。 企业的知识网络结构洞丰富度高,意味着其拥有大量未连接但又非完全隔离的知识元资源,这些知识元具有潜在的连接能力和创新价值(Gianluca et al.,2009)[32]。企业在技术研发过程中通常会在创新知识网络中进行联想搜寻,而结构洞较多的企业易于出现在其他企业联想搜寻的中介位置上,在此过程中,结构洞较多的企业可以主动减少与自身创新活动无关的冗余知识联结,并通过感知和聚集异质性知识元来积累非冗余知识资本,从而强化其在知识维度上的优势。此外,存在于同一创新成果中的知识元之间潜在的连接能力和创新价值可能已经用尽(Bresnahan et al.,2001)[33],企业需要在知识网络中寻找尚未连接的知识元进行创新,而结构洞为企业提供了丰富的未连接但又并非完全隔离的知识元,它们比其他结构类型的知识元更易相互连接(Wang et al.,2014)[34],从而可以提高企业的创新效率。因此,企业数字化转型提高了其数字能力(包括数字洞察能力、数字运营能力、数字资源协同能力、数字管理能力等),可以更好地对创新知识网络中的知识来源渠道和自身的技术研发过程进行适应性重塑,并通过促进内外部知识元融合快速提升技术创新和成果转化能力,进而实现创新效率的提升(姜君蕾 等,2023)[35]。

基于上述分析,本文提出假说H3:创新知识网络结构洞是数字化转型影响企业创新效率的中介变量,即企业数字化转型水平的提高可以通过增加其在创新知识网络中的结构洞来提升创新效率。

三、实证检验设计

1.基准模型设定

為检验数字化转型能否促进企业创新效率提升,设定如下基准回归模型:

IEit=α0+α1DT+αControlit+ηind+εit

其中,下标i和t分别代表企业和年份,被解释变量(IE)“创新效率”反映样本企业的创新效率水平,核心解释变量(DT)“数字化转型”反映样本企业的数字化转型程度,Control表示控制变量,ηind 表示行业固定效应,εit为随机误差项。

对于企业创新效率的度量,相较于随机前沿分析法,数据包络分析法不需要事先设定生产函数的形式,可容纳来自多个投入和产出变量,因而在相关研究中应用更为广泛,本文也采用数据包络分析法来测算“创新效率”变量。借鉴Kao(2009)、韩兵等(2018)改进的动态两阶段DEA模型[36-37],将样本企业的创新投入产出划分为两个阶段:第一阶段为技术研发过程,包括研发投入(人力、金融和其他物质资源)和中间产出(新产品、新技术成果),在该阶段基于企业的技术研发投入和产出评估其技术研发效率;第二阶段为创新成果转化过程,该阶段反映技术创新的市场效率,即研发成果转化为经济效益(利润)的效率。上述两阶段相辅相成,第一阶段的中间产出既是技术研发的成果,又是创新成果转化的投入。借鉴王延霖和郭晓川(2020)的方法[38],最初投入为企业的研发支出和研发人员数量,中间产出为企业专利申请数和无形资产总额,最终产出为企业的营业收入和净利润,进而利用MaxDEA Ultra 7.9软件测度样本企业的创新效率。

本文在基准模型中采用CSMAR数据库公布的企业数字化转型指数来衡量样本企业的数字化转型水平,并借鉴吴昊旻和靳亭亭(2017)的研究选取以下控制变量[39]:一是“企业规模”,采用总资产的自然对数值来衡量;二是“企业年龄”,采用样本当年与企业创立年份之差加1来衡量;三是“资产负债率”,采用负债总额与资产总额之比来衡量;四是“产权性质”,为是否国有企业的虚拟变量,国有企业赋值为1,非国有企业赋值为0。

2.中介机制检验方法

为检验企业数字化转型能否通过增加其在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞来提升创新效率,借鉴江艇(2022)提出的中介效应分析方法[40],在基准模型的基础上构建如下中介效应检验模型:

CoSTRit/KnSTRit=β0+β1DTit+βControlit+ηind+εit

其中,CoSTR和KnSTR分别为“合作网络结构洞”和“知识网络结构洞”。不同的企业共同申请同一专利表明这些企业之间存在创新合作,不同的企业申请同一领域的专利则反映出其创新存在知识关联,因此,本文参照Ahuja等(2000)、Wang等(2014)、辛琳(2022)的方法[41][34][42],利用样本企业的专利申请信息,运用UCINET 6.0软件构建创新合作网络和创新知识网络:以样本企业为网络节点、以共同申请发明专利为边构建一模创新合作网络;发明专利的IPC分类号反映了其所涉及的知识领域,基于样本企业及其发明专利IPC分类号的前四位构建二模知识关联网络,并以行为标准将二模网络转换为一模网络。本文采用结构约束算法,基于网络约束指数(Network Constraint Index)来测量节点的结构洞数量,该指标为负向指标,即某一节点的网络约束指数越大则其网络闭合性越高,结构洞数量就越少(Burt,1995;汪丹,2008)[18][43]。具体计算方法如下:首先,测算节点i与节点j之间联系受到的限制度Cij,公式為

Cij=(Pij+∑k≠ijPikPkj)2。

其中,Pij为节点i与节点j之间连接的数量占节点i与网络中所有其他节点连接总量的比例,k为与i和j都有连接的节点。当节点j是节点i的唯一连接节点时(i不是j与其他节点连接的“桥梁”),Cij取最大值1;在Pij一定时,若节点i是节点j的唯一连接节点(i是j与其他节点连接的唯一“桥梁”),Cij取最小值Pij2。然后,加总节点i与各节点之间的限制度,即

Ci=∑jCij;

最后,对限制度(负向指标)进行正向化处理,根据本文计算得到的限制度取值范围(0.047~2),通过“2-Ci”得到节点i的网络约束指数,其值越大,则该节点拥有的结构洞越多,在网络中发挥的“桥梁”作用越大。

此外,为进一步明确企业在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞增加能否显著提升其创新效率,本文构建如下计量模型进行补充分析:

IEit=γ0+γ1CoSTRit/KnSTRit+γControlit+ηind+εit

3.样本选择与数据处理

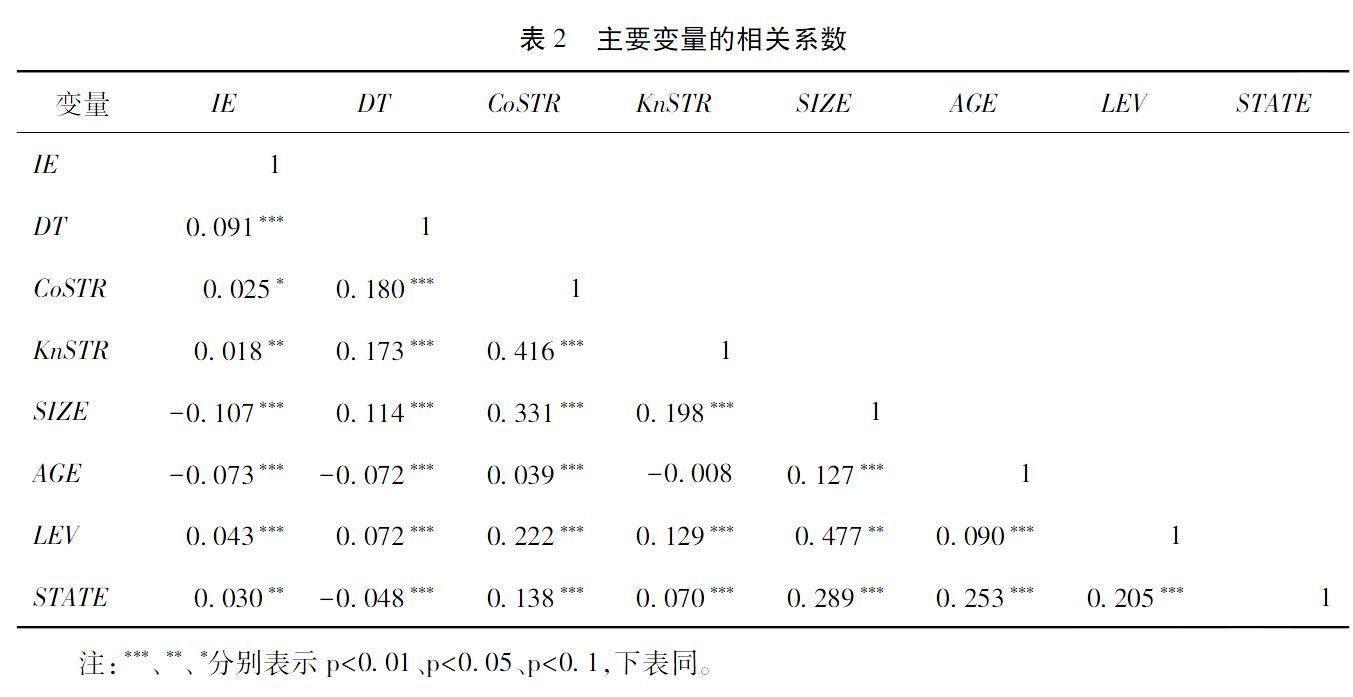

本文以沪深A股制造业上市公司为研究样本,样本期间为2013—2021年,并删除ST和*ST的样本以及数据严重缺失的样本。主要数据来源于国泰安数据库,发明专利申请数据来自万方数据库和国家专利检索服务平台,表1为主要变量的描述性统计结果。“创新效率”的最小值为0,最大值为1,均值为0.072,表明样本企业的创新效率整体处于较低水平且企业间存在较大差异;“数字化转型”最小值为21.755,最大值为80.040,表明样本企业数字化转型程度差异较大。表2为主要变量的相关性检验结果。“数字化转型水平”“合作网络结构洞”“知识网络结构洞”与“创新效率”显著正相关,初步验证了本文提出的假说;各自变量间均显著相关,但相关系数均小于共线性的一般门槛值0.75,VIF共线性诊断结果均在2以下,表明变量间不存在严重的多重共线性问题。

四、实证检验结果分析

1.基准模型回归

全样本的基准模型检验结果见表3的(1)列,“数字化转型”的回归系数在1%的水平上显著为正,表明样本企业数字化转型水平提高对其创新效率具有显著的正向影响,假说H1得到验证。考虑到不同类型的企业具有不同的资源条件与发展模式,比如国有企业比非国有企业在获取政府资源方面存在显著优势,但也需要承担更多的社会责任,这可能导致数字化转型对创新效率的影响在不同的企业中存在差异,本文进一步将样本企业划分为“国有企业”和“非国有企业”两个子样本分别进行模型检验,回归结果见表3的(2)(3)列。在“国有企业”和“非国有企业”子样本中“数字化转型”的回归系数均显著为正,表明数字化转型对企业创新效率的提升作用具有普遍性,进一步验证了假说H1;再从系数的显著性和大小来看,“非国有企业”子样本的“数字化转型”回归系数显著性和绝对值均大于“国有企业”子样本,表明非国有企业的数字化转型具有更强的创新效率提升作用。

2.稳健性检验

为保证模型检验结果的可靠性,本文采用以下方法进行稳健性检验:一是替换解释变量。借鉴吴非等(2021)、张远和李焕杰(2022)的研究思路[44-45],采用企业年报的数字化转型特征词词频和与数字化转型相关的无形资产项目年度汇总金额来衡量样本企业的数字化转型水平,采用熵值法计算得到变量“数字化转型1”,用其替代“数字化转型”重新进行模型回归。二是解释变量滞后处理。考虑到数字化转型对企业创新效率的影响可能存在滞后性,对核心解释变量“数字化转型”进行滞后一期处理后重新进行模型检验。三是删除特殊行业样本。考虑到计算机、通信和其他电子设备制造业的数字化转型程度远高于其他制造业行业,删除该行业的样本后重新进行模型检验。四是倾向得分匹配法。倾向得分匹配法(PSM)可以解决样本自选择所导致的内生性问题,根据“数字化转型”的均值将样本企业划分为数字化转型水平高和低两个子样本,数字化转型水平高的企业为处理组,数字化转型水平低的企业为控制组,以控制变量作为协变量进行一对一近邻匹配,进而采用匹配后的样本重新进行模型回归。上述稳健性检验结果均显示(见表4),样本企业的数字化转型显著提升了其创新效率,表明本文基准模型的分析结果是稳健的。

3.中介效应检验

中介效应检验结果见表5的(1)(2)列,“数字化转型”对“合作网络结构洞”和“知识网络结构洞”的估计系数均显著为正,表明企业数字化转型水平提高能够显著增加其在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞数量,假说H2和H3得到验证。进一步分析结构洞对创新效率的影响,估计结果见表5的(3)(4)列,“合作网络结构洞”和“知识网络结构洞”对“创新效率”的影响,其估计系数均显著为正,表明企业在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞增加可以显著提升其创新效率。再采用Bootstrap法进行中介效应的稳健性检验,结果显示(见表6),创新合作网络结构洞和创新知识网络结构洞均具有显著的部分中介效应。

五、进一步的分析:组织韧性的调节作用

数字化转型可以对企业发展产生诸多积极影响,但同时也会带来较大的转型风险,此时企业规避风险和应对不确定性的能力将会对企业的数字化转型行为及其效应产生影响。作为直面市场风险的行为主体,企业是否具备足够的风险识别和应对能力对其持续成长具有重要影响,企业组织理论将企业抵抗冲击并从意外事件中恢复且反弹的能力称为组织韧性。动态能力理论认为,组织韧性是根植于企业日常生产经营活动中的组织惯性运作的产物,能够使企业在面对动态环境时通过不断平衡组织内部软能力和硬能力来迅速适应外部环境的变化。企业的组织韧性越强,越能够抵抗和应对突发风险,从而迅速恢复至原有状态,甚至超越原有状态。基于此,本文进一步考察组织韧性对数字化转型通过合作和知识双重创新网络结构洞影响企业创新效率的调节作用。

实施数字化转型战略可以视为企业内部较高层次的突发事件,需要改变企业原有的运行状态并要求组织的各个部分对这种变化作出相应反应。在数字化转型过程中,组织韧性较高的企业更容易在变化的运营环境中识别机遇并产生积极的自我认知,这有利于企业更好地利用数字技术拓展创新网络并强化其在网络中的结构洞优势,从而提升企业在创新网络扩张过程中对创新资源的整合和利用能力,最终提升企业创新效率。企业创新合作网络和创新知识网络的拓展以及结构洞优势的增强,有利于企业探索和適应新知识、新技术、新思想,促进企业创新效率提升。但是,企业在创新网络中结构洞的增加也可能加大其创新合作和知识应用过程中的不确定性和风险性,对企业创新效率产生负面影响。组织韧性较高的企业可以更有效地应对不确定性,更敏锐地感知风险,结构洞优势增加对其创新效率的负面影响较弱,从而在总体上表现为结构洞优势增加对其创新效率的促进作用更强。因此,组织韧性可以正向调节数字化转型通过双重创新网络结构洞影响企业创新效率的中介机制,即企业组织韧性提高会强化数字化转型对双重创新网络结构洞的正向影响和双重创新网络结构洞增加对企业创新效率的正向影响。为检验组织韧性的调节作用,本文构建如下调节效应检验模型:

CoSTRit/KnSTRit=δ0+δ1DTit+δ2ORit+δ3DT×ORit+δControlit+ηind+εit

IEit=θ0+θ1CoSTRit/KnSTRit+θ2ORit+θ3CoSTRit/KnSTRit×ORit+θControlit+ηind+εit

其中,OR为调节变量“组织韧性”。借鉴Ortizde和Bansal(2015)的方法[46],本文从企业的财务波动性和长期增长性两个维度来测算样本企业的组织韧性,财务波动性采用股票波动来衡量(样本期间个股月回报率的标准差),长期增长性采用三年内累计销售收入增长额来衡量,再运用熵值法计算得到“组织韧性”变量。

调节效应检验结果见表7。“数字化转型”和“数字化转型×组织韧性”对“合作网络结构洞”和“知识网络结构洞”的回归系数均显著为正,表明组织韧性发挥了显著的正向调节作用,即企业组织韧性提高会强化数字化转型对双重创新网络结构洞的增加作用。但“合作网络结构洞×组织韧性”和“知识网络结构洞×组织韧性”对“创新效率”的回归系数不显著,表明企业的组织韧性在双重创新网络结构洞影响创新效率中未能发挥显著的调节作用。其原因可能在于:组织韧性主要是指在外部冲击下化解危机的能力,其对企业双重创新网络结构洞与创新效率之间关系的影响主要在于降低结构洞增加对创新效率的负面影响,而本文分析的样本为制造业上市公司,由于上市公司的信息披露比较完备,加上制造业的技术进步路径往往相对明确,创新网络结构洞增加带来的不确定性和创新风险较小,从而对创新效率的负面影响本身就较小,所以组织韧性未能产生显著的调节作用。

六、结论与启示

在新一代信息技术的加成下,不同创新主体之间的创新合作通过优化创新资源配置显著提高了创新效率,同时更为丰富的知识传播渠道使得创新成果以网络的方式迅速扩散。在此背景下,积极嵌入创新网络成为企业塑造和增强创新优势的重要路径。创新网络具有多重性,其中创新合作网络为企业获取外部创新资源提供了有效途径,创新知识网络为企业应用知识和传播知识提供了渠道保障。数字技术的应用能够打破组织内外部协调沟通的边界壁垒,促进不同创新主体之间的创新合作和知识交流,因而企业的数字化转型不仅可以有效拓展创新网络,而且可以通过强化企业在网络中的连接功能形成结构洞优势。在创新网络中占据结构洞位置有助于企业更广泛地获取创新资源、更有效地利用现有知识,从而减少重复努力,加速创新过程,提高创新效率。本文以沪深A股制造业上市公司为研究样本,采用2013—2021年的数据进行实证检验,得到如下结论:(1)制造业企业的数字化转型显著提高了其创新效率,该结论在一系列稳健性检验中均成立;(2)相比国有企业,数字化转型对非国有企业创新效率的提升作用更为显著;(3)数字化转型能够显著增加企业在创新合作网络和创新知识网络中的结构洞数量,结构洞增加可以显著提升创新效率,表明数字化转型可以通过增强企业在双重创新网络中的结构洞优势来提高企业创新效率;(4)组织韧性提高能够强化数字化转型对企业双重创新网络结构洞的正向影响,但对双重创新网络结构洞影响创新效率没有显著的调节作用。

基于上述研究结论,本文提出以下启示:一是积极推进企业数字化转型,有效提高创新效率。在数字化转型过程中,要充分利用数字技术挖掘信息价值,及时发现问题,准确预测市场变化,并优化创新流程、提高创新效率,从而使企业在激烈的市场竞争中更具创新优势。需要强调的是,非国有企业具有更强的灵活性,更应抓住数字经济发展的机遇,加快数字化转型进程。二是高度重视创新网络的作用,通过拓展和优化创新网络来促进企业创新效率提升。一方面,企业应利用数字化媒介突破创新合作壁垒,积极寻求具有共同利益与目标的优质合作伙伴,建立有效的沟通渠道,不断巩固合作关系,从而在拓展创新合作网络的同时谋求更加有利的网络地位和创新优势。另一方面,企业应当充分利用数字化转型的契机,运用大数据、云计算等数字技术对创新知识网络中的存量信息进行系统分析和挖掘,以发现新的创新机会和解决方案;同时,要通过技术培训、社交媒体、线上会议等多种数字化形式扩展创新知识网络的外延,加强不同创新主体间的知识共享与交流,从而形成具备良好共享性和流动性的创新知识网络系统。三是不断提高企业的组织韧性,有效化解转型风险。数字化转型是一个长期而复杂的过程,在为企业带来巨大利益的同时,也带来了重大的经营风险。特别是在当前国内经济转型和国际经济不稳定性不确定性加剧的背景下,通过加强组织韧性建设提高企业的数字化适应能力尤为重要。企业应当采取积极措施,在转型过程中维持各部门的稳定运转,并快速提高有效应对外部冲击的能力。例如,制定危机管理计划,培养员工适应能力,加强与利益相关者的联系,建立强大的财务基础,持续创新产品和服务,从而缓和数字化转型带来的波动与冲击,充分发挥数字化转型的积极效应,促进企业的高质量可持续发展。

参考文献:

[1]王慧,夏天添,马勇,等.中小企业数字化转型如何提升创新效率? 基于经验取样法的调查[J].科技管理研究,2021,41(18):168-174.

[2]杨水利,陈娜,李雷.数字化轉型与企业创新效率——来自中国制造业上市公司的经验证据[J].运筹与管理,2022,31(5):169-176.

[3]LI T,WEN J,ZENG D,et al. Has enterprise digital transformation improved the efficiency of enterprise technological innovation? a case study on Chinese listed companies[J]. Mathematical Biosciences and Engineering,2022,19(12):12632-12654.

[4]LIN B,XIE Y. Impact assessment of digital transformation on the green innovation efficiency of Chinas manufacturing enterprises[J/OL].(2023-12-21). Environmental Impact Assessment Review,DOI:10.1016/J.EIAR.2023.107373.

[5]WANG Y,HE P. Enterprise digital transformation, financial information disclosure and innovation efficiency[J/OL].(2023-11-25). Finance Research Letters,DOI:10.1016/J.FRL.2023.104707.

[6]贺正楚,潘为华,潘红玉,等.制造企业数字化转型与创新效率:制造过程与商业模式的异质性分析[J].中国软科学,2023(3):162-177.

[7]赵玲,黄昊.企业数字化转型、高管信息技术特长与创新效率[J].云南财经大学学报,2023,39(7):86-110.

[8]杨天山,袁功林,武可栋.企业数字化转型能否促进绿色创新效率提升?[J].企业经济,2023,42(10):17-28.

[9]刘畅,潘慧峰,李珮,等.数字化转型对制造业企业绿色创新效率的影响和机制研究[J].中国软科学,2023(4):121-129.

[10]宋加山,涂瀚匀,赵锐锃.数字化转型如何促进企业创新效率提升——来自金融资产配置视角的再审视[J/OL].(2023-11-30). 科技进步与对策,http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20231128.1700.004.html.

[11]刘冰冰,刘爱梅.数字化转型、要素配置和企业创新效率[J].经济体制改革,2023(5):121-128.

[12]宋岩,王晓月.企业数字化转型、政府支持与创新效率——基于中国沪深A股制造业上市公司的实证检验[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2023,36(2):92-105

[13]毛蕴诗,刘富先.双重网络嵌入、组织学习与企业升级[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2019,21(1):54-65+144.

[14]李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022(10):43-61.

[15]黃先海,王芳,杨高举.企业数字化转型与创新:基于网络溢出的视角[J].经济理论与经济管理,2023,43(11):56-69.

[16]王巍,李德鸿,侯天雨,等.多重网络视角下突破性技术创新的研究述评与展望[J].科学学与科学技术管理,2022,43(10):83-102.

[17]蒋德嵩.拥抱创新3.0时代[J].哈佛商业评论,2013,19(9):11-19.

[18]BURT R. Structure holes:the social of competition[M]. Cambridge,Massachusetts,Harvard University Press,1995.

[19]AL-ADWAN A. Information systems quality level and its impact on the strategic flexibility:afield study on tourism and travel companies in the Jordanian capital Amman[J]. International journal of human resource studies,2017,7(3):164-187.

[20]LI F .The digital transformation of business models in the creative industries: a holistic framework and emerging trends[J]. Technovation,2020,92-93.

[21]PHILIPP G,FRITZSCHEB A. Data-driven operations management; organisational implications of the digital transformation in industrial practice[J]. Production Planing &. Control,2017,28(16):1332-1343.

[22]卫力,张秀,赵振.数字化对商业模式创新的影响:基于企业生命周期视角[J].科技管理研究,2023,43(1):181-190.

[23]陈庆江,王彦萌,万茂丰.企业数字化转型的同群效应及其影响因素研究[J].管理学报,2021,18(5):653-663.

[24]殷群,田玉秀.数字化转型影响高技术产业创新效率的机制[J].中国科技论坛,2021(3):103-112.

[25]Burt R S. The contingent value of social capital[J]. Administrative Science Quarterly,1997,42(2):339-365.

[26]孙国强,吉迎东,张宝建,等.网络结构、网络权力与合作行为——基于世界旅游小姐大赛支持网络的微观证据[J].南开管理评论,2016,19(1):43-53.

[27]XU G N,WU Y C,MINSHALL T,et al. Exploring innovation ecosystems across science,technology,and business:a case of 3D printing in China[J]. Technological Forecasting and Social Change,2017,136:208-221.

[28]马永红,栾昊巍,王琪,等.合作网络特征、企业知识多元化与共性技术溢出[J].科技进步与对策,2023,40(18):61-71.

[29]QUATRARO F. Knowledge coherence,variety and economic growth:manufacturing evidence from Italian regions[J]. Research Policy,2010,39(8):1289-1302.

[30]BOH W F,EVARISTO R,OUDERKIRK A . Balancing breadth and depth of expertise for innovation:a 3M story[J]. Research Policy,2014,43(2):49-366.

[31]袁淳,肖土盛,耿春晓,等.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021(9):137-155.

[32]GIANHUCA C,JEROEN B. Knowledge specialization,knowledge brokerage and the uneven growth of technology domains[J]. Social Forces,2009,88(2):607-641.

[33]BRESNAHAN T,GAMBARDELLA A,SAXENIAN A. ‘Old economy inputs for ‘new economy outcomes:cluster formation in the new silicon valley[J]. Industrial and Corporate Change,2001,10(4):835-860.

[34]WANG C,RODAN S,FRUIN M,et al. Knowledge networks,collaboration networks,and exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal,2014,57(2):484-514.

[35]姜君蕾,夏恩君,贾依帛.数字化企业如何重构能力实现数字融合产品创新[J].科学学研究,2023,41(12):2257-2266.

[36]KAO C. Efficiency decomposition in network data envelopment analysis:a relational model[J]. European Journal of Operational Research,2009,192(3):949-962.

[37]韩兵,苏屹,李彤,等.基于两阶段DEA的高技術企业技术创新绩效研究[J].科研管理,2018,39(3):11-19.

[38]王延霖,郭晓川.资源型上市公司高管团队激励方式对企业创新效率的影响研究——基于创新价值链和产权性质的考量[J].研究与发展管理,2020,32(4):149-161.

[39]吴昊旻,靳亭亭.金融生态环境与企业创新效率[J].金融论坛,2017,22(12):57-67.

[40]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[41]AHUJA G. Collaboration networks,structural holes,and innovation:a longitudinal study[J]. Administrative Science Quarterly,2000,45(3):425-455.

[42]辛琳.知识网络、融资约束与“专精特新”企业创新绩效[J].上海对外经贸大学学报,2022,29(6):18-38.

[43]汪丹.结构洞算法的比较与测评[J].现代情报,2008(9):153-156.

[44]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144+10.

[45]张远, 李焕杰.数字化转型与制造企业服务化——基于嵌入式服务化和混入式服务化的双重视角[J]. 中国流通经济,2022,36(2):90-106.

[46]ORTIZ N,BANSAL P. The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices[J]. Strategic Management Journal,2016,37(8):1615-1631.

Network Mechanisms for Digital Transformation to Improve Enterprise Innovation Efficiency: The Mediating Role of Cooperation and Knowledge Dual Innovation Network Structural Holes

WEI Li, WANG Ya-ling, ZHANG Xiu, ZHAO Zhen

(School of Economics and Management, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, Gansu, China)

Abstract: Digital transformation gives enterprises new momentum for development. Can enterprises implementing digital transformation strategies take advantage of organizational characteristics and complex social networks to cope with the external dynamic environment to further improve the efficiency of enterprise innovation? Most of the existing studies have been conducted from the internal perspective of enterprises, and few scholars have placed the main enterprises of digital transformation in the external environment to investigate the impact of their interaction with external resources on innovation efficiency. In this context, this paper innovatively explores the mechanism of digital transformation of manufacturing enterprises on innovation efficiency from the perspective of social theory, and provides feasible suggestions for manufacturing enterprises to enhance organizational resilience and strengthen dual network embedding with the help of new generation digital information technology under the guidance of innovation efficiency.

This paper takes the data of Chinas A-share listed companies from 2013 to 2021 as samples for empirical analysis. The data of listed companies comes from the CSMAR database, and the patent data comes from the Wanfang database and national patent retrieval service platform. Drawing on the research methods of Wang et al. and Ahuja et al., and based on the patent application information of listed manufacturing enterprises, the cooperation network and knowledge network are constructed respectively in UCINET6.0. The empirical results show that the digital transformation of manufacturing enterprises can significantly improve the innovation efficiency of enterprises; cooperation network structure hole and knowledge network structure hole play a partial mediating role in the process of digital transformation affecting the innovation efficiency of manufacturing enterprises. The cooperation network structure hole has a stronger influence on innovation efficiency than the knowledge network structure hole. Organizational resilience positively regulates the relationship between digital transformation and dual network embeddedness in manufacturing enterprises. Heterogeneity research finds that, compared with state-owned manufacturing enterprises, non-state-owned manufacturing enterprises have a more significant improvement effect on innovation efficiency through the implementation of a digital transformation strategy.

Compared with previous literature, the research significance of this paper lies in that the research conclusions can provide a social network theoretical perspective for expanding the impact mechanism of digital transformation on innovation efficiency, and provide a theoretical basis for enterprises to appropriately embed cooperation networks and knowledge networks according to practical needs to achieve sustainable development. This paper provides a path for manufacturing enterprises to improve innovation efficiency through digital transformation, and puts forward specific suggestions for manufacturing enterprises that implement digital transformation strategy to build external social networks and obtain resource information in the subsequent operation process, which reveals the internal logic of the impact of digital transformation on innovation efficiency of manufacturing enterprises to a certain extent.

Key words: digital transformation; innovation efficiency; structural hole; innovation networks; innovation cooperation network; innovation knowledge network; organizational resilience

CLC number:F270.7; F273.1Document code:AArticle ID:1674-8131(2024)0-0081-15

(編辑:刘仁芳;黄依洁)