特里斯坦和弦的回响:瓦格纳与尼采《悲剧的诞生》

2024-04-30罗仕平

罗仕平

摘要:尼采成名作《悲剧的诞生》序言标题即为“致理查德·瓦格纳”。该书的创作深受瓦格纳的影响,但在以往研究之中,此线索并未引起足够重视。瓦格纳复兴北欧神话并以之抵抗现代性的艺术观及其重要代表作《特里斯坦与伊索尔德》中主导动机、无终旋律、半音转调等作曲技法所体现的紧张、冲突、不和谐的美学观,对《悲剧的诞生》无论是在写作风格还是具体思想上都产生了重大影响。不过,早期尼采在盛赞瓦格纳的同时,也小心地与其拉开一定距离,他们对神话、悲剧、绝对音乐、叔本华以及基督教等方面理解的细微差别,为两人关系破裂以及尼采哲学转向埋下了伏笔。

关键词:特里斯坦;神话;主导动机;无终旋律;半音转调

中图分类号:J6002;J601 文献标识码:A 文章编号:1009-3060(2024)01-0012-12

一、问题的提出

1871年,铁血宰相俾斯麦先后通过纵横捭阖的政治外交以及普奥、普法两场战争正式建立起德意志帝国。次年,尼采成名作《悲剧的诞生》初版横空出世,首度以日神精神与酒神精神去解释希腊悲剧①,且在其中称阿波罗为“建国之神”②。此一时期尼采对德国精神寄予厚望,《悲剧的诞生》也与帝国的建立形成某种呼应。③不过,该书一反优美、明朗、静穆、和谐的古典艺术观,开创了冲突、紧张、神秘、不和谐的现代艺术观④,于当代艺术可谓开天辟地之作。

尼采创作出《悲剧的诞生》这样的杰作,固然在很大程度上出于其天资禀赋,晚期他在《瞧,这个人》中也自称“聪明与智慧”。但如上的艺术观,未必完全由其独创,而是背后有一位彼时他正无比崇拜的现代艺术开创者——瓦格纳。《悲剧的诞生》序言标题即为“致理查德·瓦格纳”,尼采自称只是将与瓦格纳当面倾诉的相应内容记录下来。⑤英国学者布莱恩·马吉(BryanMagee)在叔本华与瓦格纳研究中均有丰富成果,他提到,该书部分内容戏仿瓦格纳的创作,连装帧也按《歌剧的未来》样式做成,完成之后连出版样式也仿照瓦格纳的《未来艺术作品》。至于该书主要思想,他同样认为主要来源于瓦格纳,其真正作用正在于揭示瓦格纳与希腊悲剧之间的关系。⑥此说或略显夸张,不过也正好提示我们要深入理解《悲剧的诞生》,不能不重视其背后瓦格纳的重大影响。这一线索在以往研究中并未引起足够重视,揭示清楚二者关系或可拓展我们对《悲剧的诞生》的新认识。

鉴于国内哲学界尚未对瓦格纳展开广泛研究,本文将首先简要介绍瓦格纳,且将重点放在其艺术观上,然后探讨瓦格纳艺术观对《悲剧的诞生》的直接影响,最后尝试指出即便早期尼采已小心地与瓦格纳拉开一定距离,但他们的差异仍为二人关系破裂以及尼采哲学转向埋下了伏笔。

二、何谓瓦格纳之艺术观

瓦格纳在艺术史上因其“整体艺术”(Gesamtkunst)观而闻名,单以诗人、剧作家、作曲家、剧评家、舞台美术家、哲学家等头衔都不能准确概括其身份;但到底如何定义“整体艺术”,他并未在著作中明确说明。在《未来艺术作品》中,他首先反对传统歌剧将舞蹈、音乐、诗歌简单拼接组合,进而主张未来艺术作品应是包罗万象的整体艺术作品(Gesamtkunstwerk),其中声音应作为联结舞蹈与诗歌的中间环节,如同心脏(声音)通过血液循环联结起大脑(诗歌)和四肢(舞蹈)一样,其他剧院建筑、舞美以及演员与观众等辅助元素则与之有机合一。①他还致力于对完整人性的绝对无条件描绘②,所有创作皆取决于表达目的的需要,不为任一具体领域所局限。③

至于其艺术地位,瓦格纳自传译者之一高中甫先生称:“贝多芬主宰19世纪上半叶德国乃至欧洲乐坛,瓦格纳则是下半叶音乐戏剧的领袖人物。”④贝多芬作为古典主义集大成者和浪漫主义的开启者,而瓦格纳作为浪漫主义的集大成者和现代音乐的开启者,两人地位的确非常相似。此外,瓦格纳的整体艺术作品以希腊悲剧为蓝本,在乐剧脚本创作方面,又自觉向莎士比亚看齐。马吉认为瓦格纳的乐剧成就实现了其早年梦想,即将贝多芬交响乐、莎士比亚戏剧以及古希腊悲剧完全结合在一起。⑤我们要在有限篇幅内对这樣一位19世纪欧洲文明的集大成者做出全面介绍,注定徒劳。不过,本文重心在于梳理瓦格纳的主要艺术成就对尼采《悲剧的诞生》的影响,因此以下内容将重点聚焦于瓦格纳复兴北欧神话以抵抗现代性的艺术观,以及他的代表作之一《特里斯坦与伊索尔德》(以下简称《特里斯坦》)作曲技法背后的美学观。

众所周知,西方文明的神话主要包括希腊神话与中世纪神话。瓦格纳对二者都有所关注,却格外青睐北欧神话。何以如此?原因是多方面的。

首先,这或与其童年经历相关。据瓦格纳自传记载,他自幼便喜欢威伯(CarlMariavonWeber)、霍夫曼(ErnstTheodorAmadeusHoffmann)等剧作家或文学家,稍微长大又被诗人海涅所吸引。这些浪漫主义大师,无论是其音乐还是文学,都带有一定的神秘性甚至是魔性。他在喜欢的同时又深感恐惧,以至于每晚睡觉都会梦到众多妖魔幻象。童年那些看似无法解释、阴森可怕的事情,给他留下异乎寻常的印象。⑥诸多传奇经历在他幼小的心灵种下神秘的种子,对他后来复兴北欧神话、构建艺术宗教等应有着或强或弱的隐秘关联。

其次,瓦格纳成年之后,面对四分五裂的德意志邦联现状,时时梦想其统一强大。在此期间,他对贵族的轻浮与平民的浅薄越发不满,他意识到这正是现代性带来的“工业—资本—商业”的模式所造成的。对此,瓦格纳主张艺术革命应与政治革命①同步发展。他在瑞士流亡期间创作了《艺术与革命》,认为现代社会人人都成了资本的奴隶,现代工业成了艺术更大的敌人,他反对艺术作品成为商品,抵抗艺术与资本的联姻;他还主张通过政治革命消除艺术作品的商品性,重获艺术的群众性。②与之相应的是,他在阅读希腊神话之后,为其庄严崇高所慑服,认为希腊精神在超越亚细亚原始宗教之后,将优美强壮的自由人设立于宗教意识之上,最终表现在希腊民族之神阿波罗神身上。③不过,瓦格纳并未如法国、意大利戏剧般,致力于恢复一种虚假的希腊艺术模式,而是希望通过革命摆脱疲惫不堪的工商业④,让整体艺术实现其作为自由人创造性表现的理想⑤。由此可见,出于对艺术服务或解放人生的期许,他对艺术纯粹性的要求也是出奇的严苛。

为实现此目标,他在吸收希腊神话及悲剧的同时,也关注着其与中世纪基督教故事、德国神话等的关联,并最终自以为找到了日耳曼文明之源头——北欧神话传说。他以此为题材创作出一部又一部惊天动地之作。⑥瓦格纳在《罗恩格林》中首度实现了其整体艺术作品的理想。随后,瓦格纳的皇皇巨著《尼伯龙根的指环》《帕西法尔》继续借助北欧与中世纪传说,构建了一个又一个令人惊心动魄的神话世界。整体而言,这些作品浪漫主义取向极为鲜明,充满对旧世界的诅咒,以及对爱与美的新世界的讴歌。这些神话世界仿若横空出世,其浪漫神秘、超凡脱尘的风格与主题,正与庸俗乏味又喧嚣躁动的现代工业社会构成了强烈反差。

瓦格纳作为整体艺术家,在音乐美学上也有别具一格的成就。他在编制出一幕幕脚本之时,也娴熟运用各种独特技法谱出无数华美乐章。他在音乐作曲技法上的成就,经由《仙女》《黎恩济》等初步探索,过渡到《罗恩格林》完全成熟,最后在《特里斯坦》达至巅峰。尼采在《悲剧的诞生》中大段引用《特里斯坦》,哪怕在与瓦格纳决裂之后,每每提及于此依然是毫无保留的赞许。以下对其略作简要音乐分析,并在此基础上尝试探究其背后冲突、紧张、不和谐的艺术观。

1865年,瓦格纳在流亡瑞士期间,与丝绸商威森东克之妻玛蒂尔德有段不伦之恋,最终无疾而终。借此契机,他创作出浪漫主义的巅峰之作——《特里斯坦》。该乐剧集悲剧与史诗于一身,将人类之爱升华至无与伦比的高度。当然,伴随无以自制的欲望与激情,主角最终面临的只能是在尘世的死亡与毁灭。不过,这并非粗浅不堪的流俗三角之恋。瓦格纳将其拔高至叔本华意志哲学与小乘佛教涅槃思想之高度。杨燕迪先生认为,瓦格纳正是在二者共同影响之下,把爱情上升到人类存在的巅峰体验高度。特里斯坦与伊索尔德爱得死去活来,最后只有弃绝生命欲望,在另一个世界或另一种维度上实现最高的神秘理念。⑦

《特里斯坦》有着严谨的三幕结构,瓦格纳将诗与音乐所体现的古典特征发挥得淋漓尽致。鉴于完整剧目时间过长,许多著名交响乐团将其前奏曲以及删去声乐的管弦乐终曲合在一起,作为交响音乐会的保留曲目。该作也是瓦格纳众多纷繁复杂作曲技法的集中展现,主要包括主导动机、无终旋律、半音转调等技法的使用,以下对其略作介绍。

主导动机(Leitmotiv)在瓦格纳乐剧中指一种非常短小但在特定场合反复出现的音响结构单位,用来象征或暗示剧中某个人物、某种特定情感,甚至某个事件、地点或观念等。①东方学家兼音乐评论家爱德华·W.萨义德(EdwardW.Said)在分析瓦格纳总谱时指出:

交织成网的主题或主导动机,用以取代古典交响曲形式,提供涵盖整体的音乐架构的同时,确立了一套能传达情绪、对象、性格且能依环境变化的完整音乐语言系统。②

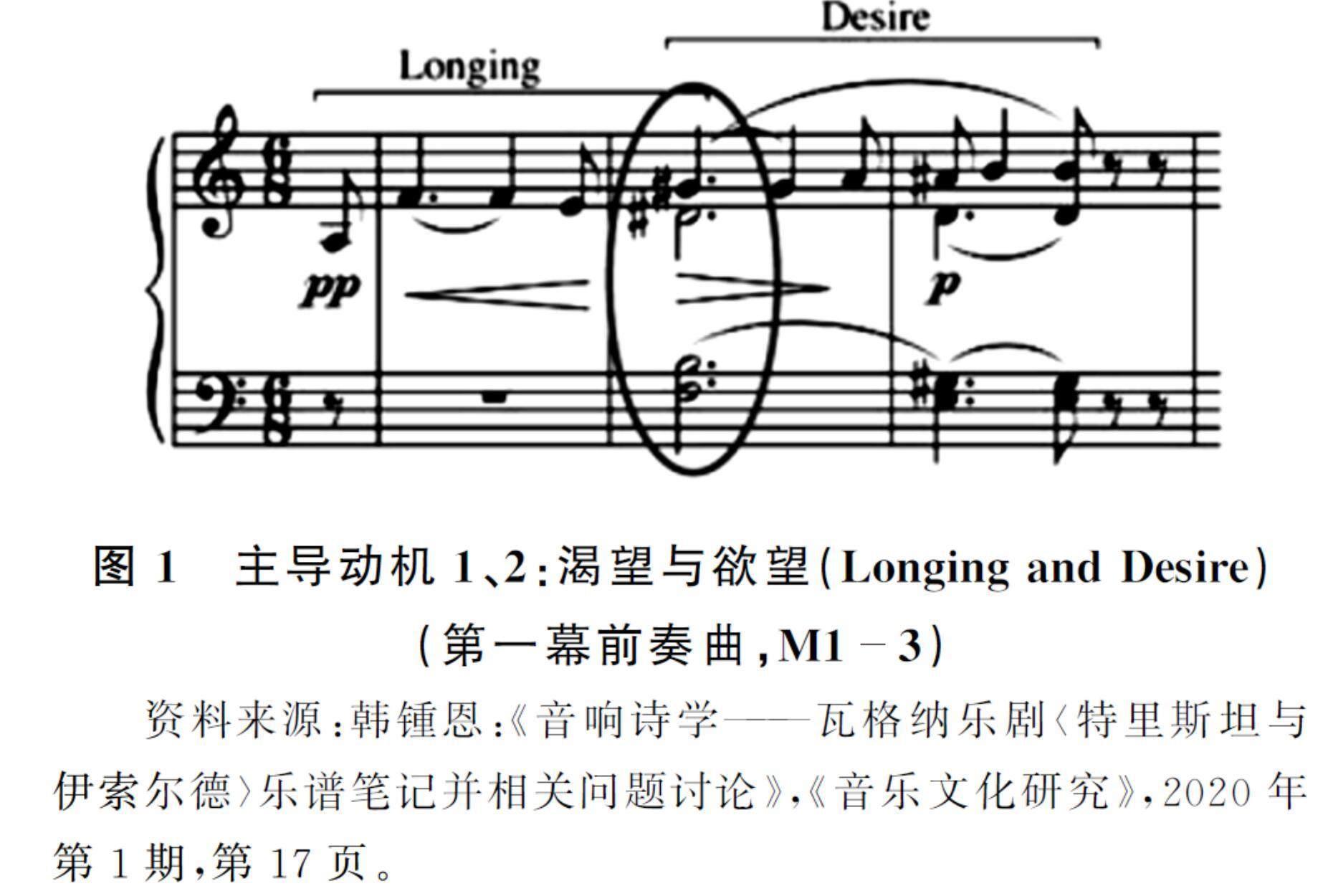

主导动机成了瓦格纳替代传统曲式并形成自身音乐语言系统的利器。当然,这样的音响结构并非完全由瓦格纳所独创,在此之前巴赫的赋格曲已有萌芽,柏辽兹的固定乐思和李斯特的主题变形都与之近似,威伯在《自由射手》(DerFreischütz)中已开始使用包含减七和弦的主导动机。瓦格纳对他们均有借鉴,最终发展出自己更为完善、更具特色的主导动机,以之代替希腊悲剧的萨提尔歌队。韩锺恩先生统计出《特里斯坦》全剧恰好有60个主导动机,前奏曲开篇即出现“渴望”与“欲望”动机,从以下谱例我们可清晰看出(见图1):

值得一提的是,该动机包含赫赫有名的特里斯坦和弦,在全剧中总共出现三次,除接近尾声处出现一次之外,另外两次分布于开始与结尾,整体来看具备启—合与开—关之终始结构弧功能。③瓦格纳何以如此青睐主导动机,他在《歌剧与戏剧》(OperundDrama)中称:

音乐家从诗的意图出发,将那些紧缩成旋律因素的动机随心所欲编排出一种类似头韵(Stabreim)的新形式,从而使乐剧达到真正的高度统一。④

在传统歌剧序曲中,常见的是呈示—展开—再现的三部奏鸣曲式,瓦格纳却特立独行以散文化取代之,主导动机让乐剧不再分部,变为无缝链接而成的集成曲式。在传统音乐分析中,通常曲式不管如何复杂,但固定一级、四级、五级和弦等主导的终止式决定了乐章总会回到一级主音,这意味着相对稳定的曲式结构也难有更大发挥。瓦格纳出于对乐剧的整体性以及情节发展的不间断性的考虑,不得不另辟蹊径,再引入另一特色技法——无终旋律(unendlicheMelodie)以規避传统终止式,扩张乐剧结构。瓦格纳在1860年的著作《未来音乐》(Zukunftsmusik)中,为论述其乐剧旋律与以往歌剧的区别,首次引入此概念,但并未真正展开,仅作如下说明:

诗人的伟大之处,通常视其隐而未发来衡量,在其默然之中,某种不可言状之物向我们道说:现在,音乐家正是将这未曾言说之秘密带向明亮,而其表述此一音响的最确切形式正是无终旋律。⑤

这个说明并不足够清晰,瓦格纳更侧重于无终旋律之用途,但未曾给出明确定义。德国音乐学家弗利茨·雷考(FritzReckow)结合《未来音乐》全文,在《简明音乐术语词典》中对“无终旋律”作出如此定义:

在连绵不断的状态下向前发展,它打通了宣叙调与旋律化段落(如咏叹调)之间的隔断,实现了与过渡段落的无缝转换,并使各种动机统一到一个自成一体的音乐上下文中。①

毫无疑问,传统固定终止式作为空洞符号,无法完成瓦格纳所说的诗性的静默,更无法说此不可言说之物。这是一种将旋律等同于形式的新音乐结构,充分利用关系小调间隔较远的音实现调性的自由转换。回到以上谱例分析,前奏曲以a小调开始,连接两个动机的正是特里斯坦和弦,由fa、si、升re、升sol四个音构成,且各声部之间是半音关系。该和弦其实也不过是经过变化的重属和弦,何以如此特殊?这得联系整个作品来说:在该a小调乐句之中,主和弦或属和弦尚未出现时,特里斯坦和弦首先出现,塑造出一种跟乐剧主题本身一致的心神不宁甚至焦躁不安的情绪;接着,乐句没有呈现出所期望的安宁情绪,瓦格纳却直接解决到下一个属七和弦之上,由此音响结构变得更加不谐和。此外,瓦格纳还在全曲中大量使用属和弦解决到六级和弦这样的阻碍终止,将结构做了最大扩展。尽管这一和声功能并未如他的继承者勋伯格(ArnoldSchnbergs)那样,以十二音的运用完全越出调性体系,然而,通过无终旋律的使用,传统的分曲结构以及宣叙调、咏叹调、重唱、合唱等声乐形式也基本被瓦格纳消解。如何停顿,主要取决于剧情发展的需要,介于说唱之间的吟咏调也与戏剧内容本身水乳交融。

上文已提及特里斯坦和弦各声部之间的半音关系,在原曲之中配合大提琴与木管,制造出一个独具特色的情绪表达音响。在传统音阶之中,不管是大调还是小调音阶,半音都是最小音高间距或者最窄音程空间。如此一来,相邻两个半音的运动模式也基本固定,要么级进向上,要么级进向下。由较多半音阶构成一个音高序列的做法在传统曲式之中很难见到,因为这意味着和弦也得随之自由变化。不过,正因为如此奇谲多变,瓦格纳才能正好将其大加发挥,让一条条半音序列贯穿作品始终。半音阶的大量使用使转调得以充分实现,但给全剧带来的是紧张压抑、心神不宁的音响效果。传统和声曲式被半音旋律突破之后,也进一步加剧了曲式终止的困难。与此同时,剧作之中主人公的愤怒、伤痛、苦闷与惆怅等情绪,却被刻画得更加细腻悠长、栩栩如生。

瓦格纳在《特里斯坦》中对人类本性的戏剧表达,主要通过其天才般的音响独创完成,其深度与广度都为其他手段所不及。作为音乐学分析,其实还可进一步讨论声乐与器乐的关系,包括其中各类歌唱特征、复杂织体关系等,但主导动机、无终旋律以及半音转调等技法的使用,正是其艺术观之典型体现。三者解构传统曲式形式、结构呼吸以及调性中心②,再相互关联整合形成一部堪称空前的整体艺术作品。不过,正如德国音乐学家达尔豪斯(CarlDahlhaus)所指出的,尽管瓦格纳将和弦联系建基于动机之上,又将表达—象征意义归因于调性关系,使调性和谐受到一定威胁,但并未如其后学勋伯格那样彻底地打破所有规则。③尤其是乐剧第三幕最后的“爱之死”,音乐在经历阿多诺意义上的“徒劳等待”之后,瓦格纳还是让其短暂地回到主调和弦。伊索尔德为将死的特里斯坦祈福,终于迎来最终的救赎,④宁静甜美的片刻安宁,也正是彼岸涅槃的象征。著名指挥家蒂勒曼(ChristianThielemann)如此描述他第一次听到特里斯坦和弦时的感受:

这是生命的和弦。它包含一切:张力、向往、渴望、忧郁、痛苦——同时还有放松、宁静和深深的快乐……这个辩证法(虽然这不是我喜欢的術语)正是瓦格纳在创作《特里斯坦》时想要表达的东西。①

蒂勒曼道出了《特里斯坦》的主旨,其实这何止适用于特里斯坦和弦本身,围绕该和弦的主导动机、无终旋律以及半音转调等作曲技法,也正是紧张、冲突、不和谐的现代艺术观的集中表达与真正开启。与此同时,结合瓦格纳所接受的叔本华哲学或小乘佛教,此岸生命的冲突与紧张也反衬着彼岸的宁静与安乐。

三、尼采如何继承瓦格纳

1868年10月,24岁的尼采首次见到偶像瓦格纳之后,深为其思想与才华所震撼,一度成为其拥趸。早在巴塞尔大学第一学期授课期间,尼采就已经开始引用《歌剧与戏剧》。他充分重视其中所论及的古希腊悲剧,并认为索福克勒斯、埃斯库罗斯、欧里庇得斯这三大诗人应被看作歌剧作曲家而非脚本作家。授课之余,尼采慢慢酝酿出《悲剧的诞生》的基本思想,即悲剧是从音乐精神中诞生。霍夫曼(PeterHofmann)指出,尼采的悲剧理论正是以瓦格纳19世纪50至70年代相关著作以及多年私下谈话为前提创作而成。②1872年,此书紧随拜罗伊特节日剧院奠基而正式出版。有鉴于此,《悲剧的诞生》自然会大量吸收、继承瓦格纳思想。瓦格纳的论著《艺术与革命》《歌剧与戏剧》《未来艺术作品》《论贝多芬》等都非常重要,13部乐剧成就也一部高过一部,它们对尼采均有较大影响,其中《特里斯坦》既是瓦格纳作曲技法最具代表性之作,也是尼采终生最爱,且在《悲剧的诞生》中被大量引用并讨论。因此,本文以此为切入点,尝试对瓦格纳如何影响尼采《悲剧的诞生》的问题做一初步的专题探索。对应上文,我们主要讨论尼采如何继承其神话观,以及《特里斯坦》作曲技法及其所体现的艺术观对尼采的影响。

上文已提及瓦格纳格外青睐北欧神话,不过他对希腊神话也非常关注与喜爱。在《艺术与革命》中,瓦格纳大谈阿波罗精神之时,也顺便提及狄奥尼索斯精神对古希腊诗人的启发,正是二者的共同参与,让诗人们创作出最高艺术形式——悲剧。③瓦格纳作此断言之后,并未展开论证。言者无意,闻者有心,尼采对此却产生强烈兴趣。何以如此?早在结识瓦格纳之前,尼采就与其巴塞尔同事兼人类学家巴霍芬(JohannJakobBachofen)交好,对史前史与人类学也抱有浓烈兴趣。④由此,尼采也自然重视起以日神、酒神为主的希腊神话。神话与神秘正是《悲剧的诞生》的核心问题之一,也是现代性问题的主要源头。在科学主义极为强势的当下,多数现代人也毫无反思地将其当作第一真理。尼采慧眼如炬,他看到这一切背后的根源可追溯至以苏格拉底、柏拉图为代表的科学乐观主义,他专门称之为“理论文化”或“歌剧文化”。尤其是苏格拉底,似乎成了他终生的梦魇。在《悲剧的诞生》中,尼采已经对苏格拉底作出激烈批判,到后期《偶像的黄昏》中将此论题深化为“苏格拉底问题”,并作出最后的颓废定论。在此,他从否定意义上称苏格拉底是“非神秘主义者”(NichtMystiker)。⑤现代社会失却神秘性,技术、工业、资本主导与规训一切,现代人越来越趋向同质与平庸,最终成为虚无的颓废人。这一切也正是拜“理论文化”所赐,他甚至明确提出:

没有神话,任何一种文化都会失去健康的、创造性的自然力量……一种文化,它没有牢固而神圣的发祥地,注定要耗尽它的全部可能性……这就是当代,是那种以消灭神话为目标的苏格拉底主义的结果。①

神话连同神秘,正是艺术创造的源泉,也是对文明的最好庇护。从这里我们已可隐隐感受到海德格尔的本有之思与存在历史批判。

瓦格纳力图复兴北欧神话以抵抗现代工业对艺术、对人生的腐蚀。尼采虽然对此也表现出兴趣,但他更重视瓦格纳有所提及但未曾展开的希腊神话。然而,希腊神话是一个多姿多彩的世界,以温克尔曼为代表的古典学家言及希腊则必称“高贵的单纯,静穆的伟大”。他们看到荷马史诗、多利安建筑与雕塑等背后的理性与秩序,这一面以日神阿波罗精神作为象征,尼采称其为“阿波罗文化”。但尼采并不满足于此,他对瓦格纳一语带过的酒神狄奥尼索斯格外上心。他将阿波罗精神设想为“梦”(Traum),将狄奥尼索斯精神设想为“醉”(Rausch),而悲剧的诞生正是二者交合(Paarung)的结果,艺术的进展也与二者之二重性联系在一起。②这种二重性交合的艺术所代表的文化,尼采专门将之命名为“悲剧文化”。这正是得益于瓦格纳神话观的启发,尼采也似乎从“悲剧文化”之中找到了抵抗苏格拉底所代表的“理论文化”的可能性。

众所周知,真正引领尼采进入哲学之门的哲学家是叔本华,瓦格纳也同样是叔本华的极度崇拜者,二人也正因为共同的热爱而得以深交。在叔本华《作为意志与表象的世界》启发之下,尼采对日神与酒神精神作了进一步解释:阿波罗精神正是叔本华表象世界的“个体化原理”(principiumindividuationis),遵循近似于康德先验哲学意义上的时间、空间以及因果律法则,是“一种对个体化的神化”;③与之对应,狄奥尼索斯精神则是意志世界“个体化原理”的毁灭,充足理由律变得不再适用,个体对此偶然性无比恐惧,但又从本性中升起迷人的陶醉,进而回归至神秘的“太一”(dasUrEine)。由此,尼采终于将日神与酒神的二重性运动的主题发展成一种悲剧形而上学的思想。正是这样的悲剧神话或形而上学为短暂而痛苦的人生此在做出最强有力的辩护,成了“唯一充分的神正论(Theodicee)”④。

瓦格纳的《艺术与革命》重视神话,启发尼采进一步发挥先前并未引起足够重视的酒神精神的思想;尼采似乎又反过来透过酒神精神的视角找到了悲剧再生的可能性。而这又与瓦格纳的乐剧《特里斯坦》高度关联。音乐史家保罗·亨利·朗(PaulHenryLang)指出,尼采从瓦格纳体现狄奥尼索斯酒神精神的《特里斯坦》音乐中找到了酒神祭剧即希腊悲剧再生的理想。该剧主角酒神般的情死,正体现着个人的瓦解,以及感官迷醉所带来的狂喜之情。⑤尼采在《悲剧的诞生》后10节,围绕《特里斯坦》展开他的音乐学考察以及现代艺术观的论述。这既体现在以较大篇幅对《特里斯坦》所作的专门主题分析中,也体现在瓦格纳音乐创作技法对《悲剧的诞生》的间接影响上。⑥不过就主题而言,其主要还是与悲剧神话相关,故下文侧重阐述瓦格纳的音乐创作对尼采艺术观的影响。

上文已稍详细分析过《特里斯坦》的音乐技法,如主导动机、无终旋律以及半音转调等。这些不协和音的作曲法,本來在瓦格纳之前的作曲家们也有初步使用,但经他熔为一炉、大加发挥之后,几乎解构掉了整个传统和声大厦,自其问世以来就被当作现代音乐的新起点。⑦这直接启发了尼采用以酒神为主的“悲剧文化”来反对以苏格拉底为代表的“理论文化”,再往前一步即是后期的上帝之死与重估一切价值。因此,瓦格纳这几种作曲技法已然超出单纯音乐学范畴。尼采在探讨悲剧再生的部分提及瓦格纳《贝多芬》一文,断定音乐超越了造型艺术所规定的美学范畴;他自己从中获取“魔法”(Zauber),创造出能够超越通常美学惯用的术语。①瓦格纳的主导动机、无终旋律以及半音转调作曲技法,正好成为他新风格表达的最佳参照。

恰如上文所论,主导动机在《特里斯坦》中意味着反复出现的特定人物性格、器物特性、心情神态、场面景色、事件过程等②,主要用以解构常见固定曲式,创造一种新的形式结构,并最终形成整体高度统一的乐剧编排。尼采对此相当熟悉,更是在《悲剧的诞生》写作之中将其转化成一种语言表达手段。伯纳姆(DouglasBurnham)、杰辛豪森(MartinJesinghausen)甚至认为,尼采文本中的主导主题正是由主导动机转换而来,在论述转换之际以各种可辨识的意义标志在文本修辞之中呈现为各种隐喻及特殊结构,③以下我们对此论断予以考察。

《特里斯坦》共分三幕,有多达60处主导动机运用;与之相应,尼采《悲剧的诞生》一书大体结构也可分作三部分:前10节主要讲悲剧本质及其如何诞生,11—15节主要讲悲剧如何衰亡,16—25节主要讲悲剧是否可能再生。如同《特里斯坦》反复出现的主导动机,《悲剧的诞生》各种各样的主导主题也以不同频率出现于文本每一部分。通过定量统计可发现,三个部分所牵涉的主导主题至少有日神阿波罗、酒神狄奥尼索斯、苏格拉底、瓦格纳,以及悲剧诗人索福克勒斯、埃斯库罗斯、欧里庇得斯等。这些形象贯穿于全书各部分,只是不同部分有不同侧重。此外,神话也作为一主导主题在三个部分出现频率高达26次。每一部分相应主题出现的位置或频率正好成为不断校正相应部分意义的基准。尼采将这些主导主题作如此穿插安排,其功能或近似于《特里斯坦》中主导动机的使用,其意图或许是为了避免过于平铺直叙、缺乏生机的表述模式,以此形成横向衔接与纵向叠置且流动集成的乐剧曲式结构。

不过,音响结构与词语表达毕竟有较大差别。单就类比主导动机与主导主题而言,我们依然可追问,如果没有前者,后者是否一定无法产生?经验丰富、技巧高超的写作者,即便不从音乐中获得启示,也未必不能灵活运用各种主题,变幻出既具张力又多姿多彩的篇章结构。因此,主导动机与主导主题之间只能算是一种“弱关联”。它们虽给我们分析尼采文本的音乐结构提供了一定启发,但能否从主导动机过渡到主导主题,依然存疑。那么,尼采继承瓦格纳主导动机的真正特色何在?这或许需要再次回到“理论文化”与“悲剧文化”之争。瓦格纳正是利用主导动机顺利解构了传统曲式,与之对应的或许是尼采的隐喻与文本特殊的写作风格。

上文所提及的主导主题如日神阿波罗、酒神狄奥尼索斯等,本身自康德哲学之物自体与现象变形而来,变形之后即自带一定的隐喻功能。更值得注意的是,尼采虽在本书采用一套悲剧的诞生—灭亡—再生三重结构,看似并无多大新意,但每部分具体写作风格已非严格的康德式逻各斯中心主义论证。在第19节文本,尼采剑指康德《判断力批判》的美与崇高,他谈到德国音乐有着“从巴赫到贝多芬、从贝多芬到瓦格纳”这样辉煌的发展历程,然而今天的歌剧却总“借助于赋格曲和对位辩证法的计算表(arithmetischenRechenbretts)”。这样的“公式”必然与狄奥尼索斯精神绝缘,美学家们却堂而皇之地以之为罗网,试图去捕捉那不可捉摸的生命意志。④康德式论证也正是公式计算的体现,具备思之普遍性与严格性。而狄奥尼索斯精神却要诉诸个体生命意志,尼采为此大概只能转向隐喻、戏谑、仿讽、语言游戏等诗性表达。《悲剧的诞生》中已见此苗头,到中后期尼采文风完全成熟,鹰、蛇、深渊、绳索等更自然的隐喻随处可见,格言与诗歌式写作也俯拾皆是,逻各斯中心主义的写作范式连同传统曲式大厦一起轰然坍塌。①

经上文分析,我们可发现无终旋律与半音转调等技法虽然各有侧重,但二者组合起来可以共同实现和声终止式的延缓解决,以及不协和音的无限拖延。整整三幕下来,持续四小时之久,配合着奇特的和弦、主导动机等音响结构,听众在备受煎熬之时又充满解决终止式的渴望。包含特里斯坦和弦的开篇第二动机——欲望,成为全剧主题点睛之笔。特里斯坦与伊索尔德这对不伦之恋,先达至爱意高潮,再弃绝尘世走向死亡,此岸的毁灭也意味着彼岸的涅槃,至此协和音才终于出现。

伯纳姆、杰辛豪森再次把无终旋律、半音转调等纳入对尼采哲学写作风格的讨论。②他们将尼采文本风格称作“半音”风格,正是利用不同主导主题之间的冲突,以及各种蒙太奇式的组合,使文本不断转入新的联合体,利用不同术语和形象,组成新的句子、段落和更长写作单元。《特里斯坦》和声虽无限拖延,但在最终涅槃之际也得到解决。然而,尼采却是在最后第25节讨论不协和音的美学特征,并将其神圣化,以此作为全书结尾。③两位论者在此所做的讨论虽然是类比论证,但依然能给我们不少启发。不过,尼采本人在同一时期遗稿《苏格拉底与悲剧》的结尾直接将瓦格纳歌剧与希腊悲剧相提并论:

最后一个问题。音乐戏剧真已永远消亡了吗?难道日耳曼人真的不应将“伟大的歌剧”置放于往日那消失的艺术作品之旁吗?④

在尼采眼里,瓦格纳已然成为复兴希腊悲剧的日耳曼人,与《特里斯坦》第三幕最终迎来的协和音依然存在一定的同构关系。由此可见,《悲剧的诞生》正是在瓦格纳笼罩之下最终完成的。纵观全书,文本各论证要素之间也的确如瓦格纳总谱那样交织成一张错综复杂的关系网。在此,我们回到尼采自己对《特里斯坦》创作技法作出的评价:

借助于音乐,戏剧,其全部动作和形象都获得了内在通透的清晰性的戏剧,便在我们面前展开,我们仿佛看到了织机上的布匹在经纬线上交织而成——戏剧变作为整体达到一种效果,一种完全超越了全部阿波罗艺术效果的效果。⑤

这样的评价,反过来描绘他自己对瓦格纳的继承成果,或许也是合乎时宜的。正是借着瓦格纳这张不协和音的关系网,进而超越阿波罗艺术效果,尼采才最终找到自己哲学最为恰当的主题表达中介——狄奥尼索斯艺术的原始现象,用他自己的话说:

狄奥尼索斯因素,连同它那甚至在痛苦中感受到的原始快感,就是音乐和悲剧神话的共同母腹……狄奥尼索斯现象,它总是一再重新把个体世界的游戏式建造和毁灭,揭示为一种原始快感的结果,其方式就类似于晦涩思想家赫拉克利特把创造世界的力量比作一个游戏的孩童,他来来回回地垒石头,把沙堆筑起来又推倒。⑥

狄奥尼索斯精神意味着以阿波罗精神为象征的个体化原理的破灭,悲剧主角和观众既在其中着魔般经历着毁灭的恐惧,又能从中获得一种原始的快感。艺术家的形而上学终于构建起来,后期的永恒轮回也呼之欲出。

综上所述,尼采在《悲剧的诞生》创作时期对瓦格纳的推崇可見一斑,要真正进入尼采文本语境,缺少瓦格纳这把钥匙恐怕也会造成诸多遮蔽。瓦格纳对尼采的影响是多方面的,尤其是这部《特里斯坦》,对研究尼采文本风格学、非和谐艺术观等更是必不可少。为此,尼采花大量篇幅做专门解读总结。他认为,《特里斯坦》第三幕无须任何台词和画面的帮助,便可将其感受为一个伟大的交响乐乐章。他还对“爱之死”所涉及的旋律线条、和声变化、舞台形象、感性感知等作细节分析,认为音乐是世界的真正理念,而戏剧只是理念的个别影像,二者形同自在之物与现象的对立。而悲剧通过两位神祇的兄弟联盟,即狄奥尼索斯讲阿波罗的语言,阿波罗也讲起狄奥尼索斯的语言,最终达成艺术的最高目标。①

尼采也借此解读道出了自己悲剧神话的最终表达,即狄奥尼索斯智慧通过阿波罗艺术手段达到形象化,与此同时,“现象世界否定自己,又力求逃回真实的和唯一的实在性之母腹中去”②。日神精神与酒神精神的冲突、紧张、不和谐的二重性运动,与伊索尔德一道唱出那“爱之死”的形而上学绝唱。此岸的死亡却意味着彼岸的幸福,用尼采自己的话来说,即:

相信死亡的临近,会解放他们的灵魂,引导他们进入短暂而可怖的幸福之中,恰似他们真正超脱了时日、幻觉甚至是生命:《特里斯坦和伊索尔德》之主题。③

有此悲剧形而上学之慰藉,人生此在变得可以忍受,甚至还充满着体认太一式的原始快感。自此,单纯、优雅、和谐、宁静、秩序等众多法则构成的古典美学大厦摇摇欲坠,狄奥尼索斯精神所折射出的紧张、冲突、不和谐的艺术观,更与随后不安的时代同频共振、交相辉映。

四、余论:二人细微差别埋下分裂种子

此一时期,尼采高度推崇瓦格纳,除了有上述继承关系之外,也因其尚未完全形成自己专门的思想语言,需要在解读瓦格纳、叔本华以及希腊悲剧之中生发出自己特有的哲思。若更详细阅读文本并结合同一时期手稿、书信等,我们也不难发现,即便在尼采与瓦格纳尚处“蜜月期”之时,尼采也在某些问题上与后者小心翼翼地拉开一定距离,以下分别叙述之。

其一,对神话的理解与选择。两人在以神话与神秘抵抗现代性上相一致,但瓦格纳选取北欧日耳曼神话,而尼采更重视希腊神话。瓦格纳从小也是古典迷,读着希腊神话长大,在《艺术与革命》中以日神、酒神精神先声夺人,但并无更进一步论述。法国哲学家兼汉学家朱利安(JulianYoung)指出,瓦格纳认为:崇拜希腊人,应该将其作为当代的现实来重新创造,而不是当作过去的化石遗迹一味沉醉其中;绝不应该崇拜希腊的一切,尤其是基于可耻的奴隶枷锁的希腊经济生活。④正是基于重新创造的目的,瓦格纳在其乐剧主人公身上让希腊悲剧中相互冲突的日神、酒神精神重新复活,比如唐豪瑟(Tannhuser)、昆德丽(Kundry)身上的矛盾就是很好的体现。反观尼采,他对日神、酒神精神的高度重视虽与瓦格纳不无关系,但他其实还是如多数古典学家一样,直接将前希腊文明视作完美的乐园,并将日神、酒神交合的二重性运动形而上学化,以此作为文明起源以及人生此在之意义辩护。此外,对于悲剧能否在德意志帝国复兴,尼采对瓦格纳的乐剧寄予厚望,也会在相关章节引用《尼伯龙根的指环》中沃坦、布伦希尔德等北欧神话形象。

其二,对古希腊悲剧衰落原因的解释。瓦格纳将古希腊悲剧的衰落归于古希腊政治的衰落:古希腊城邦失去其实力、财富与重要地位,作为全社会参与的戏剧活动也随之败落。尼采则将其归因于苏格拉底的知性精神,它表现为意识与自我意识,并要求一切思考都要从概念出发去理解、去论证;最终,这种知性精神被欧里庇得斯带入悲剧创作之中,悲剧随之毁灭。①两种解释看似各自随机独立,其实背后依然隐藏着两人对悲剧本质相去甚远的理解。瓦格纳在悲剧神话中感受到的是庄严崇高,而这种精神的代表是希腊民族首领阿波罗神。反之,尼采虽然承认希腊悲剧是由日神、酒神交合而成,但更看重的却是其中的酒神精神。

其三,对绝对音乐的理解。德国音乐学家迪特·博希迈尔(DieterBorchmeyer)对此做过相对详尽的考察,他指出:尼采认为贝多芬第九交响曲第四乐章正是以庆祝的姿态承认了绝对音乐的界限,而瓦格纳對绝对音乐这一概念前后使用并不一致。在苏黎世流亡期间,瓦格纳将其作为“手段”全然贬损地使用,而阅读叔本华之后,他将音乐与戏剧理解为普遍与例证关系,绝对音乐被拔高为意志本身的形而上学高度。对此,尼采无论是在《悲剧的诞生》中,还是在后期摆脱瓦格纳之后,对绝对音乐都是无条件的捍卫者。②尼采此一时期虽对瓦格纳仰慕有加,但关心其音乐似胜过关心其戏剧,他终生都没对戏剧产生多大的热情。反之,瓦格纳作为整体艺术家,亲自创作戏剧脚本,亲自设计舞台美术,亲自指挥现场演出,对戏剧可谓倾注了极大心血,与尼采有着天壤之别。这也为尼采后期对瓦格纳的“戏子”之称埋下伏笔。

其四,如何看待叔本华的意志哲学问题。瓦格纳《特里斯坦》正是在叔本华悲观哲学启发之下完成,主人公在经历重重背叛、误解、挣扎、冲突之后,选择了以印度教或小乘佛教的方式否定生命意志,弃绝尘世以实现彼岸的永恒。尼采虽然在肯定意义上引用了第三幕伊索尔德的绝唱,但他更肯定的显然是狄奥尼索斯精神所象征的生命意志。由此可看出,二人对叔本华的态度已然出现较大分歧。瓦格纳直接接受艺术作为暂时遗忘痛苦意志的安慰,且最终走向叔本华的宗教消解意志的救赎;而尼采虽然接过叔本华的意志学说,但完全去除其消极意义,并将其化作悲剧艺术的创造,③以抵抗生活平庸与肯定生命此在。

以上这些差别,已然为后来二人决裂埋下了种子,再往下略作延伸,尼采必然走向瓦格纳对立面。此外,还有一点最重要的差别是,尼采见瓦格纳之前,瓦格纳已经完成带有浓烈基督教色彩的《罗恩格林》《唐豪瑟》等乐剧。博希迈尔还考证过,两人见面之后,早在1869年圣诞节,尼采与科西玛(CosimaWagner)就一起阅读过《帕西法尔》脚本的初稿。④1877年10月10日,尼采甚至写信给科西玛:“《帕西法尔》的光荣承诺,可以在我们需要安慰的任何事情上安慰我们。”⑤后期两人决裂的原因是多方面的,但博希迈尔自己又将《帕西法尔》这部表面带有“十字架”伦理气息的乐剧归为最深刻原因。⑥为何尼采在《悲剧的诞生》及同时期手稿对此只字不提,依然值得深入探究。⑦

1876年,尼采在寄给瓦格纳的《瓦格纳在拜罗伊特》中,表面继续称扬后者,暗地里已出现他后期批判瓦格纳是演员的苗头,用尼采自己的话来说:

他似乎感到,在艺术的发展中,一个时机已经到来,身处其中,成为一个优秀的表演与实践的师傅……⑧

艺术靠表演而非创造,这令尼采深感失望。随后,尼采在《人性的,太人性的》中一反《悲剧的诞生》艺术观,含沙射影地完全否定瓦格纳的艺术宗教理想;①到他思想生命最后的1888年,他在《瓦格纳事件》《尼采反瓦格纳》中将瓦格纳作为现代性颓废的典型案例加以彻底清算。

二人之间的是非恩怨,形成了19世纪下半叶一段举世瞩目的学术公案。单就《悲剧的诞生》而言,尽管尼采后期放弃艺术家的形而上学立场,且在《一种自我批评的尝试》中称此书“笨拙难堪、疏于证明”等,②但当初此书的完成,全面受惠于瓦格纳是毋庸置疑的。该书正式出版之后,无论在尼采生前还是死后,引起的惊涛骇浪都异常汹涌。甫一出版,尼采即遭到维拉莫维茨(UlrichvonWilamowitzMoellendorff)等古典学家的猛烈攻击,使他几乎无法在古典学界立足;也正是瓦格纳对保守的古典学派予以反驳,并对尼采充分袒护与鼓励,③后者才找到前行的动力,并在后来取得更辉煌的成就。

不过,《悲剧的诞生》虽在尼采生前遭同行否定,在他去世之后却在众多领域如精神分析、现代主义、人类学等均产生深远影响。尤其于当代艺术而言,该书在吸收瓦格纳神话与神秘思想以及《特里斯坦》不和谐艺术观后,直接影响了马勒(GustavMahler)、施特劳斯(RichardGeorgStrauss)、勋伯格、戴留斯(FrederickDelius)、阿尔托(AntoninArtaud)、基弗(AnselmKiefer)、吕佩茨(MarkusLüpertz)等艺术家。这些艺术家不管是在音乐、戏剧,还是在绘画等艺术创作之中,都自觉在革新技法的同时,也关注起艺术如何与人生此在、社会时代以及未来指向等产生关联。显然,他们已在通往海德格尔“思—诗”之问的途中缓步前行。在此意义上,我们可以说,瓦格纳与尼采一道成为现当代艺术真正的开山之祖与引路先锋。

TheEchoesofTristanChords:WagnerandNietzschesTheBirthofTragedy

LUOShiping

SchoolofHumanities,TongjiUniversity,Shanghai200092,China

Abstract:ThetitleofNietzschesseminalworkTheBirthofTragedyintheprefaceis“ToRichardWagner”.ThecreationofthebookwasheavilyinfluencedbyWagner,butthisthreadhasnotbeengivenenoughattentioninpreviousstudies.WagnersartisticperspectiveofrevivingNordicmythologyandusingittoresistmodernity,aswellastheaestheticperspectiveoftension,conflict,anddissonanceembodiedinhisimportantmasterpieceTristanundIsoldehavehadasignificantimpactonboththewritingstyleandthespecificideasofNietzschesTheBirthofTragedy.However,Nietzsche,whilestronglypraisingWagnerinearlytimes,wasalsoprudenttodistancehimselffromWagner.Thesubtledifferencesintheirunderstandingofmyth,tragedy,absolutemusic,Schopenhauer,andChristianitysowedtheseedsfortheruptureoftherelationshipbetweenthetwomenandforNietzschesphilosophicalturn.

Keywords:Tristan;myth;leadingmotifs;endlessmelodies;halftonetranspositions

(责任编辑:曹艳辰)