东北三省人口流出空间格局及影响机制

2024-04-29陈曦吴英巨

【摘 要】 在东北振兴战略实施20周年之际,东北三省人口流失问题亟待进一步梳理和总结。本文根据2005-2020年各省人口普查以及抽样调查数据,运用迁移网络与人口集聚度进一步细化研究主题的空间尺度并明确东北三省人口流出空间格局。本文基于人力资本迁移理论、新古典微观迁移理论与新空间经济学等构建了东北三省人口外流理论框架,并利用空间计量模型从实证角度验证经济与地方品质因素对东北三省流出人口空间格局的影响。结果表明:东北三省人口流出强度由北向南递减,区域内人口流动围绕哈长城市群与辽中南城市群呈现“一轴”的空间格局;东北三省区域外人口流出空间格局由“块状聚集”向“多点化聚集”转变,一级中心城市分布于京津地区,二级中心城市主要分布于青岛市、上海市、杭州市以及深圳市,三级中心城市广泛分布于山东半岛、长三角城市群与成都市、郑州市、西安市等中西部省会城市;密集区平均以7.76%的城市面积集聚了80.59%的东北三省流出人口,东部沿海城市基本被均值区以及密集区覆盖,中部地区的密集区呈现“点状分布”的格局,西部地区基本被稀疏区覆盖,其中深圳市、天津市、上海市与厦门市的东北三省流出人口集聚度水平显著高于全国其他城市;由于东北三省在产业转型过程中存在结构性失业问题,东北三省区域外流出人口以就业机会为核心驱动力,伴随着我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,迁入地的消费服务与基础设施正逐步吸引东北三省人口流入,使东北三省流出人口在经济与地方品质因素的多重作用下向区域外发达地区迁移并呈现空间聚集特征;东北三省人口流出的影响机制在北方与南方城市具有异质性,流向北方城市的人口在地理学第一定律的约束下以就业机会为基础寻求生活成本最小化,流向南方城市的人口已经突破距离的限制并在就业机会的基础上追求人力资本最大化与消费服务多样化。从另一角度佐证,东北三省吸纳就业和满足多元消费需求的能力不足是造成人口流失的主要原因。

【关键词】 人口流出;空间格局;影响机制;东北三省

【中图分类号】 C922 ; 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.02.007

【文章编号】 1004-129X(2024)02-0108-18

一、引言

党的十九大以来,实施区域协调发展战略已成为建设现代化经济体系的重要举措。东北三省作为我国重要的工业与粮食基地,经济增速放缓与人口持续性外迁引起了社会的广泛关注。[1]研究表明2000-2015年东北三省区际流出人口达到611.27万人。[2]与四川、河南以及安徽等人口流出大省相比,[3]东北三省产业结构调整造成的结构性失业问题使部分人口选择跨区域迁移,而人口流失进一步导致人力资本增速放缓以及产业升级受阻,[4]不利于稳步推进东北振兴。在尊重人口流动客观规律的基础上,东北振兴需依托于人口向区域内城市群集中,充分发挥城市的规模经济,建设现代化都市圈。2021年《中国人口与劳动力统计年鉴》数据显示:2010-2020年的东北三省城镇单位就业人员平均工资与全国平均水平的差距由6 147元扩大到20 038元,就业机会与工资水平的差距加剧了东北三省人口外流问题。已有学者从迁出地视角对东北人口流出问题进行了深入研究,但实际人口流动过程中“拉力”对于人口流动的影响更为显著。[5]此外,非经济因素对于人口迁移的影响不断凸显,影响人口迁移的因素正逐步由经济因素转变为消费服务、公共服务、居住环境以及基础设施等“城市舒适性”因素,[6-8]杨开忠进一步将一系列不可移动、不可贸易品定义为地方品质。[9]

基于各省份六普、七普与2015年1%人口抽样数据,本文利用人口迁移网络与人口集聚度方法探究东北三省区域外人口流出空间格局,从流入地视角构建一般空间计量模型实证分析经济因素与地方品质因素对东北三省人口流出的影响,厘清东北三省人口流出的影响机制。本文可进一步拓展经济转型过程中老工业区的人口流失研究,为东北振兴提供一定的理论支撑和实践参考。

二、文献综述

作为中国老工业基地,东北三省的人口流失问题既具有人口跨区域流动的普遍性特征,又具有老工业区的特殊性。[10]魏后凯等利用第六次和第七次全国人口普查统计数据测算出东北三省10年人口净减少1 100万。[11]段成荣等利用普查存活比法测算得出2010-2020年东北三省净流出人口达998.5万人。[12]李若建总结了东北人口占全国人口的比重变化,结果表明东北人口比重自1982年开始持续性下降。[13]陆丰刚指出东北三省自南向北人口流失问题愈发严重,其中黑龙江年均净流失人口达22万人。[14]尽管关于东北三省人口流失的界定方法与数据统计口径的区别使已有研究未能对东北三省人口流失数量得出一致性结论,但已然凸显了东北人口问题的严重性与解决问题的迫切性,这也使研究重点进一步转向影响东北人口流失的因素。

已有学者基于人口普查数据从迁出地视角分析了东北三省区域内省级行政区、地级行政区以及县级行政区的人口流出或人口变动情况,结果表明人口变动主要受到社会经济水平影响。[15-18]部分学者基于中国流动人口动态监测调查数据(CMDS),从微观主体流动视角审视东北三省流出人口的个体特征,[19-21]结果表明东北三省年轻的高素质劳动力流失严重。宋丽敏与田佳蔚从省级行政区层面结合迁入地经济特征与微观个体特征进行研究,结果表明年轻的高素质劳动力更容易流向包容度高、发展机会多的发达省份。[22]上述观点主要遵循了区域经济发展差距造成东北三省人口流向经济发达地区的基本逻辑,而全国尺度的人口迁移研究已将地方品质作为关键驱动因素。[23-24]已有研究表明了消费场景、[25]公共服务、[26-27]基础设施、[27-28]自然环境[29-30]等因素对区域人口迁移的影响日益凸显。

已有研究对东北三省区域内人口流失强度与流出人口的个体特征进行了广泛而深刻的讨论,但仍存在以下不足:第一,多数文献基于省际人口迁移框架或微观主体迁移选择机制进行研究,忽略了迁入省份内部的差异,研究仍存在不足;第二,仅有部分研究考察了迁入地社会经济特征对东北三省流出人口的影响程度,但少有学者构建理论框架探讨东北三省人口流出的影响机制;第三,已有文献的实证分析多以传统回归为主,忽略了东北三省人口外流的空间相互作用,易造成实证结果的偏差。基于此,本文的边际贡献主要体现在:第一,利用东北三省“省-地”OD(Origin-Destination)流探讨东北三省人口流向区域外各地级及以上行政区的空间格局与演变趋势,细化研究主题的空间尺度;第二,基于人力资本迁移与新空间经济学等理论,从经济与地方品质视角构建东北三省人口外流理论机制;第三,利用空间计量模型进行估计,剔除迁入地存在的交互效应,从实证角度验证迁入地经济与地方品质因素对东北三省流出人口空间格局产生的影响。

三、研究设计

(一)研究区域与数据来源

本文的研究区域为东北三省,即辽宁省、吉林省以及黑龙江省。在此基础上,本文构建2005-2020年东北三省“省-地”OD流,即东北三省流向区域外地级及以上行政区的常住人口。由于部分省份特殊年份未统计或未公布“全国按现住地和5年前常住地分的人口”,因此2010-2015年未纳入西藏各地级行政区、2015-2020年未纳入新疆各地级行政区。考虑数据的可获得性和连续性,本文在空间计量模型中以东北三省为迁出地,区域外248个地级及以上行政区作为迁入地,每个考察年份形成248条东北三省“省-地”OD流。

东北三省“省-地”OD流来源于除东北三省外各省份六普、七普与2015年1%人口抽样调查数据中的“全国按现住地和5年前常住地分的人口”1,并依据各省份实际抽样比例进行数据还原。经济因素和地方品质因素的具体变量主要来源于2005年、2010年与2015年《中国城市统计年鉴》以及各省份统计年鉴。年适宜温度天数原始数据来源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)下设的国家环境信息中心(NCEI),并依据中国气象局《气候资源评价 气候宜居城镇》的舒适度定义(15.0℃-25.0℃)测算得出各城市年适宜温度天数。

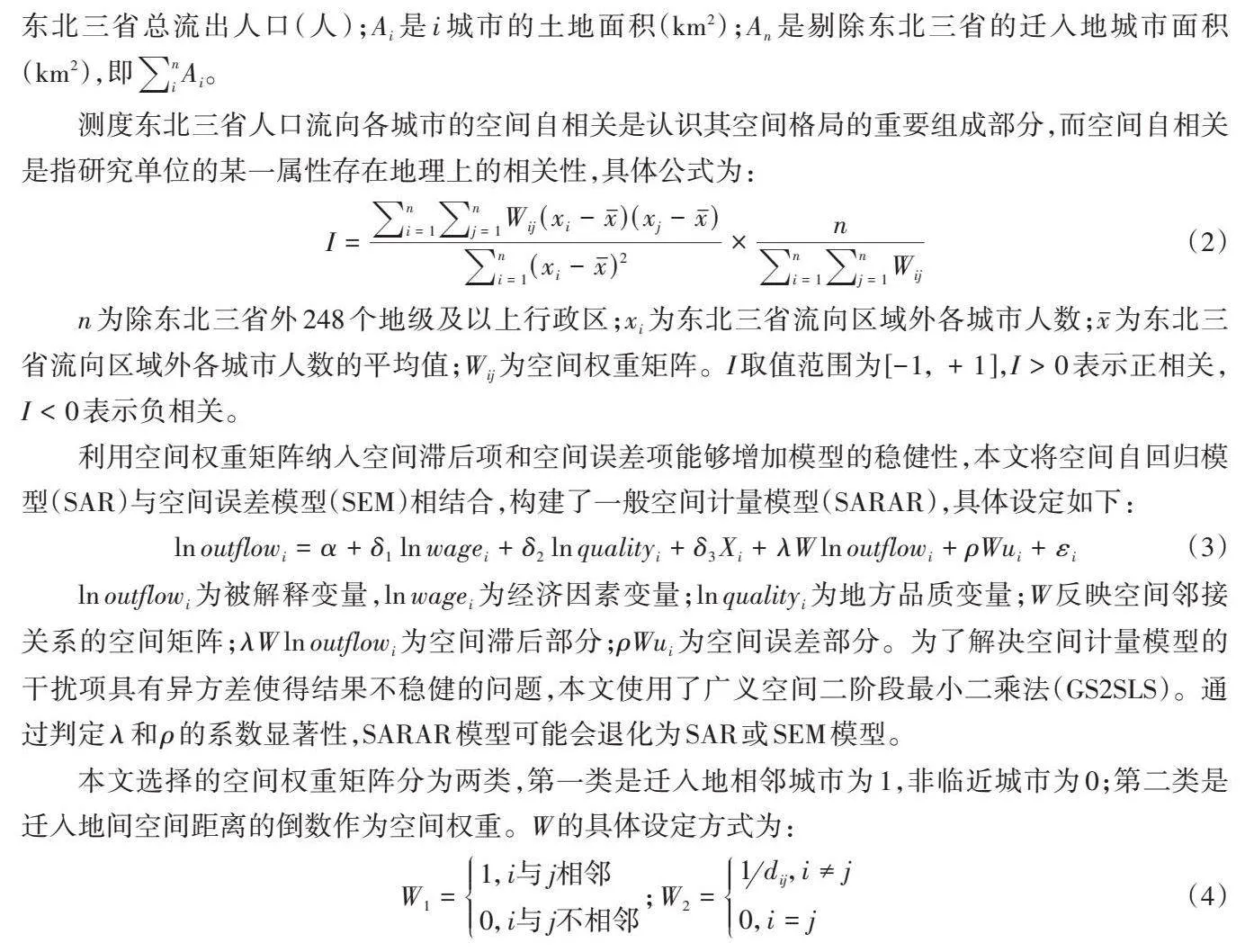

(二)研究方法

依据已有文献,[31]东北三省流出人口选择北京市、天津市与上海市作为主要迁入地,而直辖市与地级市在行政等级与城市规模等方面具有显著差距。为进一步度量东北三省人口流出密度,本文借鉴刘睿文等人的人口集聚度方法,[32]将迁入地的城市面积纳入考虑范围,从而测算东北三省流出人口集聚度。在本文中,人口集聚度代表一个城市流入的东北三省人口相对于东北三省总体流出人口的集聚程度,其计算公式为:

[JJDi=(PiPn)×100%(AiAn)×100%=PiAiPnAn] (1)

[JJDi]是[i]城市的东北三省流入人口集聚度水平;[Pi]是[i]城市的东北三省人口流入总数(人);[Pn]是东北三省总流出人口(人);[Ai]是[i]城市的土地面积([km2]);[An]是剔除东北三省的迁入地城市面积([km2]),即[inAi]。

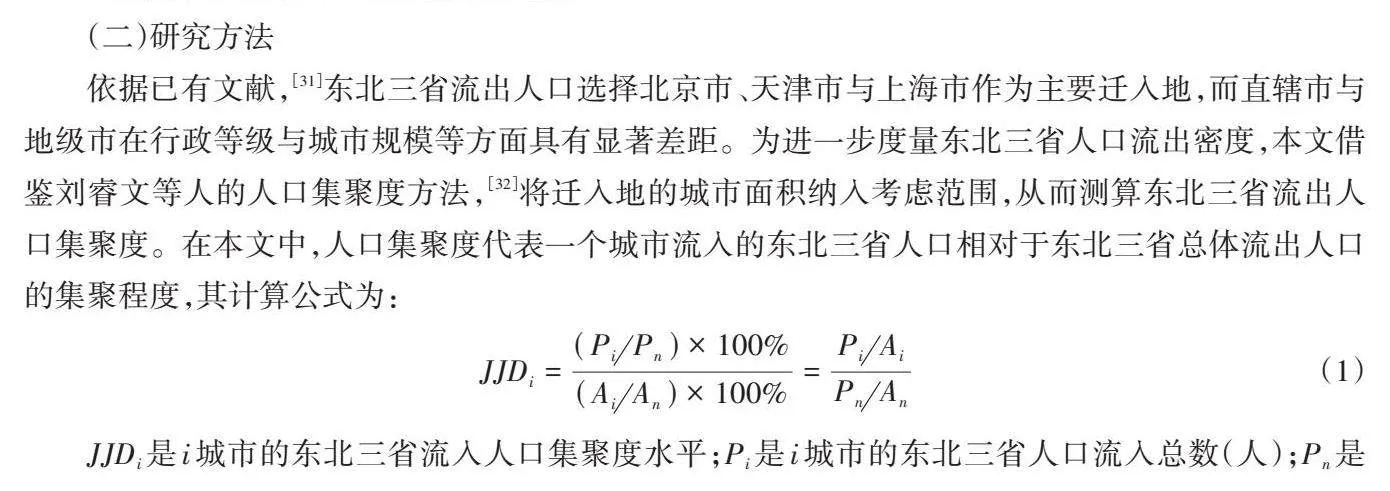

测度东北三省人口流向各城市的空间自相关是认识其空间格局的重要组成部分,而空间自相关是指研究单位的某一属性存在地理上的相关性,具体公式为:

[I=i=1nj=1nWij(xi-x)(xj-x)i=1n(xi-x)2×ni=1nj=1nWij] (2)

[n]为除东北三省外248个地级及以上行政区;[xi]为东北三省流向区域外各城市人数;[x]为东北三省流向区域外各城市人数的平均值;[Wij]为空间权重矩阵。[I]取值范围为[[-1,+1]],[I>0]表示正相关,[I<0]表示负相关。

利用空间权重矩阵纳入空间滞后项和空间误差项能够增加模型的稳健性,本文将空间自回归模型(SAR)与空间误差模型(SEM)相结合,构建了一般空间计量模型(SARAR),具体设定如下:

[lnoutflowi=α+δ1lnwagei+δ2lnqualityi+δ3Xi+λWlnoutflowi+ρWui+εi] (3)

[lnoutflowi]为被解释变量,[lnwagei]为经济因素变量;[lnqualityi]为地方品质变量;[W]反映空间邻接关系的空间矩阵;[λWlnoutflowi]为空间滞后部分;[ρWui]为空间误差部分。为了解决空间计量模型的干扰项具有异方差使得结果不稳健的问题,本文使用了广义空间二阶段最小二乘法(GS2SLS)。通过判定[λ]和[ρ]的系数显著性,SARAR模型可能会退化为SAR或SEM模型。

本文选择的空间权重矩阵分为两类,第一类是迁入地相邻城市为1,非临近城市为0;第二类是迁入地间空间距离的倒数作为空间权重。[W]的具体设定方式为:

[W1=1,i与 j相邻0,i与 j不相邻;W2=1dij,i≠j0,i=j] (4)

四、东北三省人口流出格局演化特征

(一)东北三省人口流失总体趋势

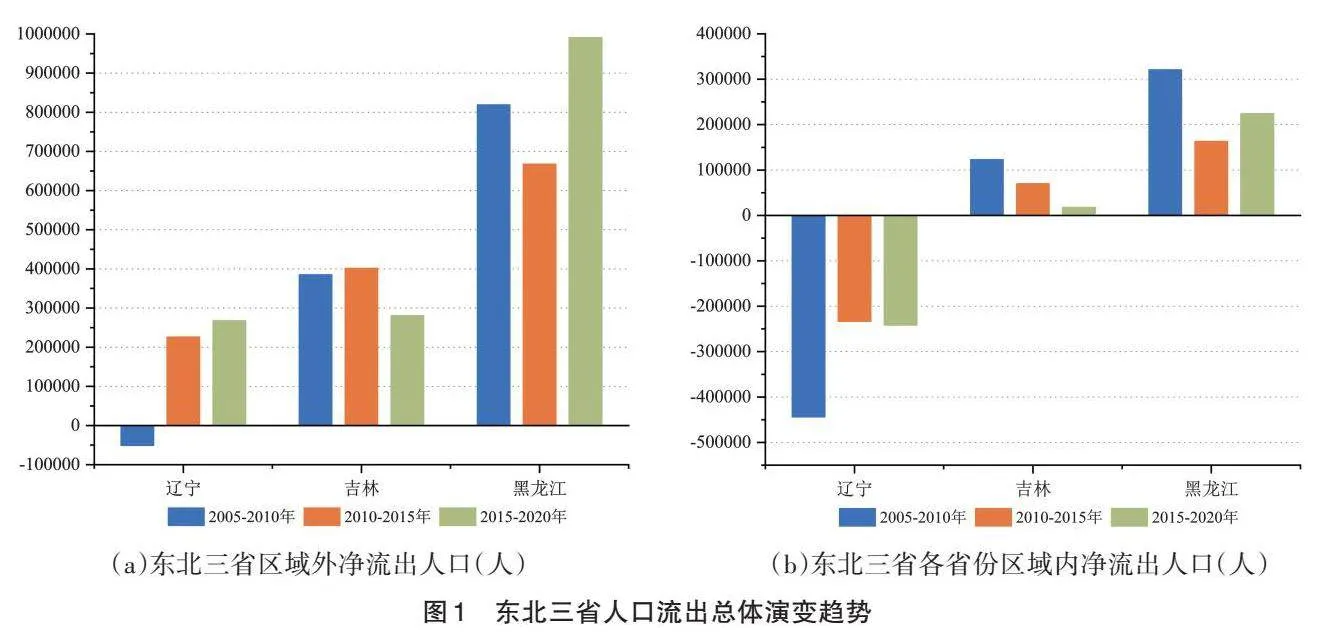

基于5年间迁移标准,东北三省区域外净流出人口由2005-2010年的115万人上升到2015-2020年的154万人,呈现从北向南递减(黑龙江[>]吉林[>]辽宁)的空间格局且区域外净流出人数上升的总体趋势。2005-2020年黑龙江区域外1净流出人口达到248万人,吉林的区域外净流出人口达到107万人,辽宁区域外净流出人口达到44万人。

2005-2020年东北三省区域内净流出人口与区域外净流出人口的空间格局相同,分别为黑龙江71万人、吉林21万人以及辽宁-92万人。作为区域内唯一的净流入人口省份,辽宁的区域内净流入人口主要来源于黑龙江且主要流入大连市和沈阳市。东北三省的区域内人口流动呈现了典型的“一轴”空间布局,即哈长城市群和辽中南城市群人口迁入强度显著高于其他地区。这也说明东北三省“核心-外围”结构已然凸显,人口在相似文化背景下为寻求更好的生活条件和就业机会选择向经济相对发达的城市迁移,实现东北三省内部劳动力要素再配置。

(二)东北三省“省-地”OD流

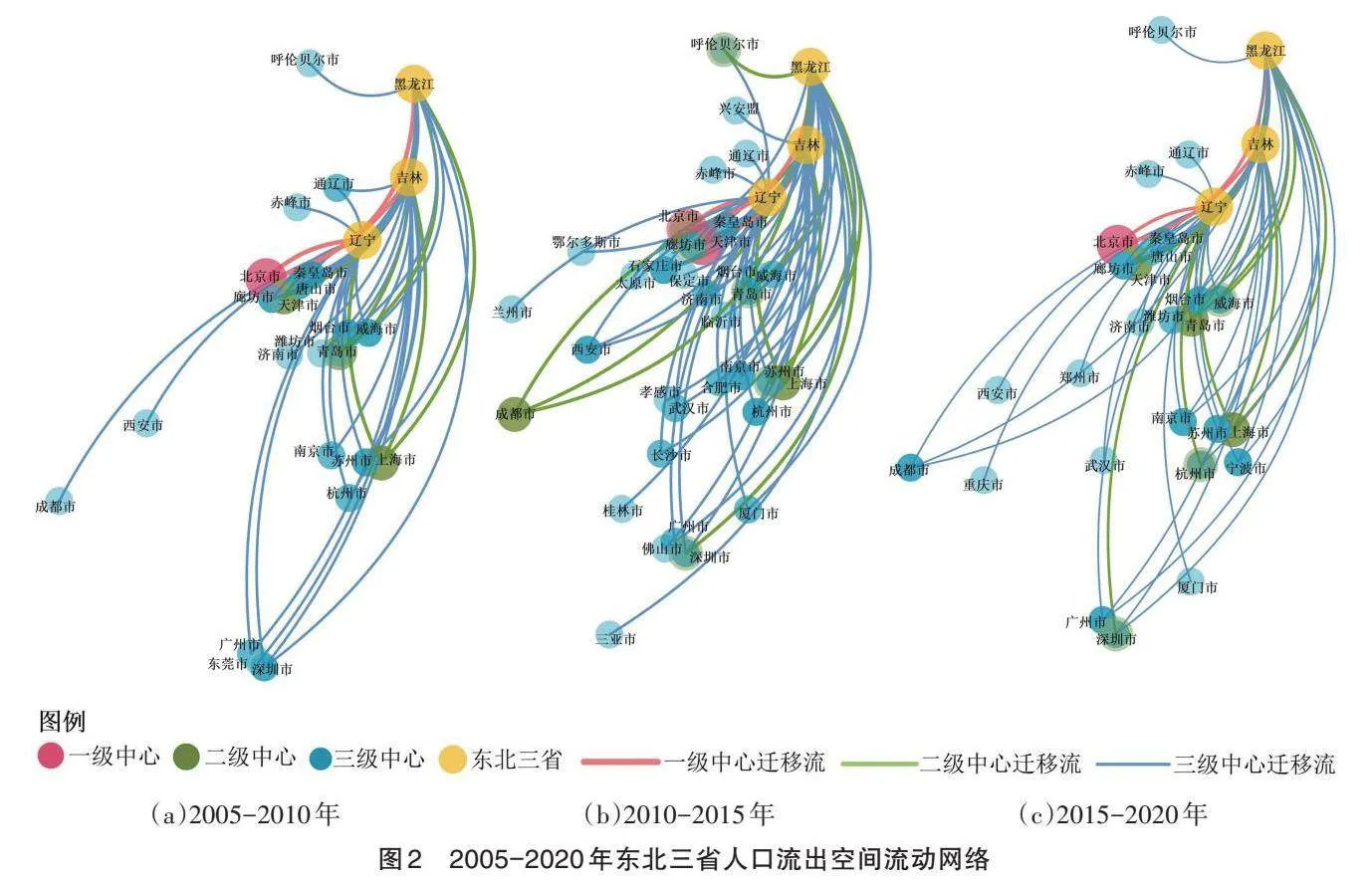

本文利用自然断点法将东北三省流向区域外各地级及以上行政区划分为三个级别,涵盖了前10%的主要流入城市,占东北各省份流出人数50%以上。2005-2010年东北三省人口流出呈现“块状聚集”的空间格局,一级中心城市高度聚集于北京市,二级中心城市则聚集于天津市、青岛市以及上海市,三级中心城市分散于内蒙古东部地区、环京津地区、山东半岛、长三角城市群以及珠三角城市群。2010-2015年东北三省人口流出空间格局作为“过渡状态”向“多点化聚集”转变,一级中心城市新增天津市,成都市由三级中心城市跃升为二级中心城市,三级中心城市逐步分散于中西部省会城市。2015-2020年东北三省人口流出的空间格局已具备“多点化聚集”雏形但仍以京津地区、山东半岛与长三角城市群作为主要流入区域,二级中心城市新增威海市、杭州市以及深圳市,成都市降为三级中心城市且三级中心城市广泛分布于郑州市、西安市等中西部省会城市。总体而言,东北三省人口流出空间格局由“块状聚集”向“多点化聚集”转变:一级中心城市包括北京市与天津市,二级中心城市包括青岛市、上海市、杭州市与深圳市,三级中心城市分散于京津地区、山东半岛、长三角城市群与中西部省会城市。

东北三省“省-地”OD流的方向和强度高度重合,由于自然环境、社会文化以及产业结构等方面的相似性,三省区域外流出人口选择迁入地的过程也高度吻合,同时说明了东北三省作为一个有机整体受到相同因素影响出现人口大规模流出现象。在中心城市范围内,有7座城市东北三省人口流入数量持续上升,仅2座城市持续下降。二级中心城市的杭州市与三级中心城市的重庆市、郑州市、南京市、无锡市、厦门市和武汉市在考察期间东北三省人口流入数量持续增长,其中杭州市增幅最为显著,由3.1万人增至8.3万人。赤峰市和呼伦贝尔市的迁入人数持续下降,尤以呼伦贝尔市降幅明显,由4.5万人降至2.7万人。可见,东北三省人口流出逐步由地理学第一定律约束流入临近地区向经济与地方品质共同驱动转变。总体而言,东北三省流出人口仍以北京市作为主要流入中心城市,东部新一线城市与中西部省会城市的持续性增长推动形成人口外流“多点化聚集”空间格局。

北京市和天津市作为一级中心城市进一步说明了东北三省人口流出的空间格局基本符合地理学第一定律,良好的就业机会与经济环境使东北三省人口优先流入北京市。山东半岛广泛存在二级和三级中心城市在一定程度上印证了“闯关东回流”的社会现象,深厚的社会联系与示范作用可能引起逆向链式迁移。[33]长江三角洲城市群与珠江三角洲城市群存在二级与三级中心城市可能与东北三省人口流出以就业机会为首要驱动力存在紧密关系。最后,中西部省会城市在商业资源集聚度、城市交通便捷性、生活方式多样性等地方品质方面的显著提升使其作为三级中心城市的空间格局日趋稳定。海南未形成稳定的主要流入城市可能由于东北三省“候鸟人口”以季节性迁移为主,永久性迁移人口相对较少。图2以OD流的形式展现了东北三省流向区域外各城市的空间流动网络,红色线代表一级中心城市、绿色线代表二级中心城市、蓝色线代表三级中心城市,线条粗细代表东北三省人口流出的规模。

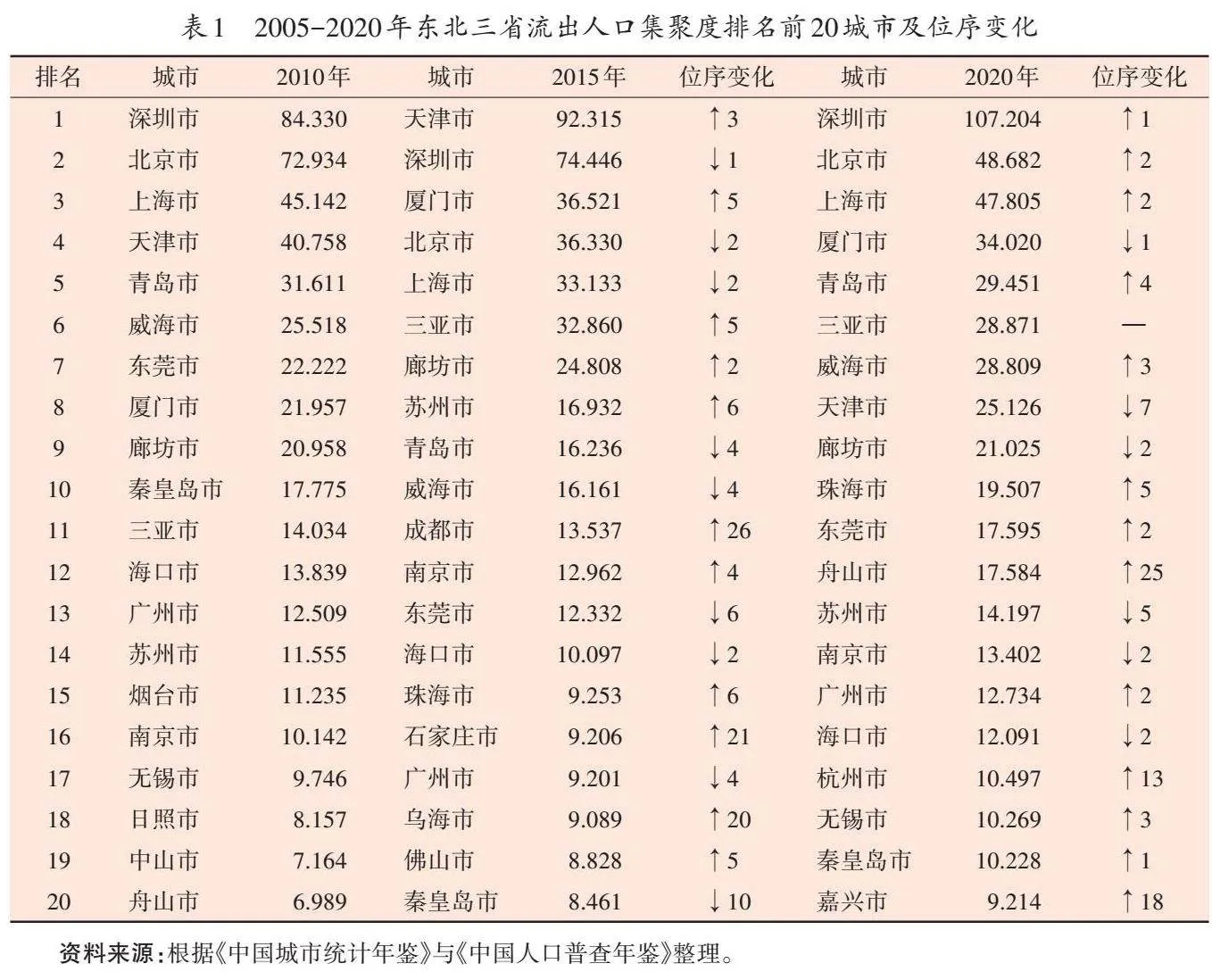

(三)东北三省流出人口集聚度

本文参考封志明等人构建的人口集聚度指标,[34]将2005-2020年东北三省人口流入城市划分为3个密集区:高密集区([JJDi≥20])、中密集区([10≤JJDi<20])和低密集区([2≤JJDi<10]);2个均值区:均值上区([1≤JJDi<2])和均值下区([0.5<JJDi<1]);3个稀疏区:相对稀疏区([0.2<JJDi≤0.5])、绝对稀疏区([0.05<JJDi≤0.2])和极端稀疏区([JJDi≤0.05])。

2005-2020年东北三省外流人口高度聚集于东南沿海城市,密集区平均以7.76%的城市面积集聚了80.59%的东北三省流入人口。与东北三省“省-地”OD流相比,东北三省流出人口集聚度呈现东部、中部和西部地区1梯度下降的空间格局。除福建南部外,东部沿海城市基本被均值区以及密集区覆盖,密集区主要包括深圳市(89)、天津市(53)、上海市(42)与厦门市(31)1。中部地区集聚度水平的空间格局为“点状分布”,即省会城市为密集区或均值区,而其他地级行政区为稀疏区。除省会城市外,西部地区的其他城市在2005-2020年基本被稀疏区覆盖,且极端稀疏区的面积先扩大后缩小,2015-2020年缩小至本次考察城市面积的32.44%。通过集聚度水平可知以深圳为代表的“消费型城市”[35]以相对较小的土地面积吸引了大量的东北三省流出人口,东南沿海城市与中西部省会城市依靠服务的品质和多样性存在突破距离约束的趋势,推动东北三省流出人口高密度聚集,表1总结了东北三省人口流出集聚度的城市排名及位序变化。

五、东北三省人口流出影响机制分析

(一)理论框架与研究假设

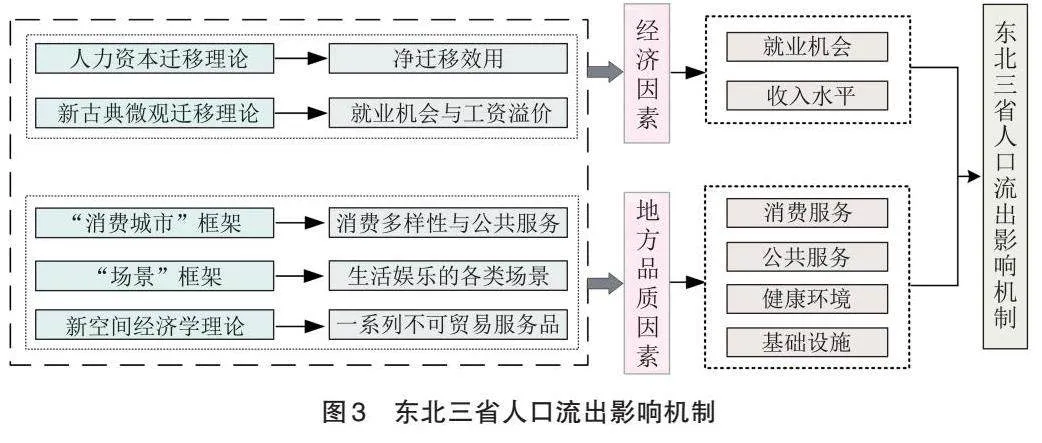

Jerome的实证结论表明迁移人口与迁入地内部的就业条件存在紧密联系,同时迁入地的就业影响高于迁出地的就业影响。[36]Simon Kuznets等发现宏观经济因素对于劳动力迁移存在重要影响。[37]基于上述研究,人力资本迁移理论进一步将劳动力获得的净迁移效用展开论述,净效用由经济、非经济因素的收益与成本共同构成,其核心观点为劳动力基于自身劳动技能,通过迁移获取区位劳动市场上的最高收入。[38]新古典微观迁移理论认为发达地区提供的就业岗位超过人口自然增长数量并且存在工资溢价会促使落后地区人口向发达地区转移,落后地区的劳动力受到发达地区的收入水平与就业机会吸引会引发持续流动。[39]

综合上述理论,人口迁移受到地区间收入水平、就业机会与迁移成本的影响,其中迁移成本包含货币成本与非货币成本。由于非货币成本缺少“货币化”转化途径,同时货币成本内生于迁入地的生活成本,本文利用物价指数控制迁入地的生活成本差异,将就业机会与收入水平作为核心因素。结合东北三省发展路径,本文认为东北三省产业转型过程中存在结构性失业问题,传统工业部门劳动力面临失业风险且吸纳就业能力不足,就业机会较于发达地区存在显著差距,促使人口持续外流,[40-42]东北三省的人口迁移以就业机会为首要驱动力,并在此基础上寻求更高的收入水平。同时,发达地区充足的就业机会与较高的收入水平为东北三省流失人口提高生活水平、提升生活品质提供了基本条件,在示范作用的带动下东北三省人口持续流入发达地区。基于此,本文提出第一个假设:

H1:东北三省人口流出以迁入地的就业机会为首要驱动力并受到收入水平的吸引。

传统理论框架从生产角度揭示了要素和生产活动的劳动力空间迁移配置,然而忽略了不可贸易服务品使其无法全面揭示人口空间流动的逻辑机制。“消费城市”框架揭示了人口迁移由收入差距逐渐转向多样性消费、地理环境、公共服务和交通设施,[6]“场景”框架指明丰富的生活娱乐设施构建的城市空间显著吸引人口流入。[25]新空间经济学理论进一步将一系列不可移动、不可贸易品设定为地方品质因素,其核心观点是迁移人口更加注重区域的消费多样性、基础设施完善性、公共服务可及性以及环境宜居性。[9]相较于传统的要素流动理论,新空间经济学进一步强调了不可贸易品的可及性与可获得性,其核心内涵为丰富的文化生活、高质量的教育体系、宜居的城市环境以及完善的基础设施等不可贸易服务品。这些逐渐成为影响迁移人口选择迁入地的决定因素,客观反映了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

在“以人为核心”的新型城镇化中,迁入地服务的供给能力和多样性在一系列不可贸易品中的重要性愈发凸显,新型消费服务场景一方面为流动人口提供多元的就业形态,另一方面满足流动人口对消费品质和消费多样性的需求。伴随着全国收入水平的提高,居民消费理念由生存型消费向发展型与品质型消费转变,[43]对于地区多元消费场景的需求日益增加,因此东北三省流出人口在注重就业机会和劳动报酬的基础上增加对迁入地一系列不可贸易品尤其是消费服务的需求。基于迁入地的高地方品质水平,东北三省流出人口能够在生活半径内获得更丰富的消费与服务,进一步增加了流出人口的主观幸福感,从而持续吸引东北三省人口外流,整体影响机制如图3所示。因此,本文提出第二个假设:

H2:东北三省人口流出受到地方品质因素尤其是消费服务的影响。

地理学第一定律(TFL)基于距离衰减规律描述了地理现象的空间相互作用,即距离近的事物较于距离远的事物空间相关性更大。[44]在TFL约束下,东北三省流出人口受到距离约束迁入临近北方城市。南方城市较于北方城市与东北三省的距离更远导致空间相关性较弱,选择南方城市作为迁入地的东北三省人口已然脱离了距离的限制。伴随着南北区域经济发展差距逐步扩大,[45]北方城市的人均GDP与居民可支配收入落后于南方城市,使流入北方城市的东北三省人口仍以经济因素作为核心驱动力。而南方城市以较高的收入水平为依托,推动本地居民寻求高品质、多样性的城市消费场景,流入南方城市的东北三省人口在更高的工资溢价基础上同样具有追求地区多样性地方品质的潜在趋势。因此,本文提出第三个假设:

H3:流入北方城市的东北三省人口受到距离约束并以经济因素影响为主,而流入南方城市的东北三省人口已脱离距离限制并受到地区经济与地方品质因素共同驱动。

(二)变量选择与模型处理

1. 被解释变量

依据戚伟等测度东北三省人口流出强度的方法,[2]本文选取各城市“迁入人口5年前常住地为东北三省”的实际数量为被解释变量,以此构建东北三省“省-地”OD流,实证分析中取自然对数([lnoutflow])。

2. 核心解释变量

既有文献表明人口迁移的驱动力主要源于经济因素与地方品质因素,而经济因素为目前人口流动的主要驱动力。同时,伴随着现代居民对多样化、多层次、多方面的精神文化需求,潜在影响东北三省人口流出的地方品质因素包含:消费服务、公共服务、健康环境与基础设施。参考众多学者选取的经济因素变量,本文利用消费者物价指数(CPI)以2004年工资水平为基期进行平减处理,以实际工资作为解释变量并取自然对数。就业机会主要受迁入地的经济活跃程度、产业高级化程度的影响,[46]本文选取地均GDP表征迁入地工业与商业密集程度,[47]进而反映地区的经济活跃程度;选取第三产业产值比重表征迁入地产业结构高级化程度。[48]参考众多学者选取的地方品质因素,本文具体选择的变量包括文化、体育和娱乐从业人员占比;剧场、影剧院数;每百人图书馆藏书量;恩格尔系数;每万人医院床位数;生均小学教师数;教育支出占比;PM2.5;建成区绿化覆盖率;年适宜温度天数;人均城市道路面积;每万人公共汽车数。[49-50]

3. 控制变量

为了保证模型的严谨性和可靠性,本文进一步控制了人口密度与空间距离。本文参考劳昕等人的处理方法,[51]将东北三省前往迁入地的人口与总流出人口比例作为社会网络变量,具体变量的描述性统计如表2所示。

为进一步解决模型可能存在的反向因果问题以及模型可能存在的内生性问题,本文将解释变量与控制变量滞后一期。[52-53]此外,统计量的方差膨胀因子均值小于3,可以认定变量间不存在显著的多重共线性。[54]

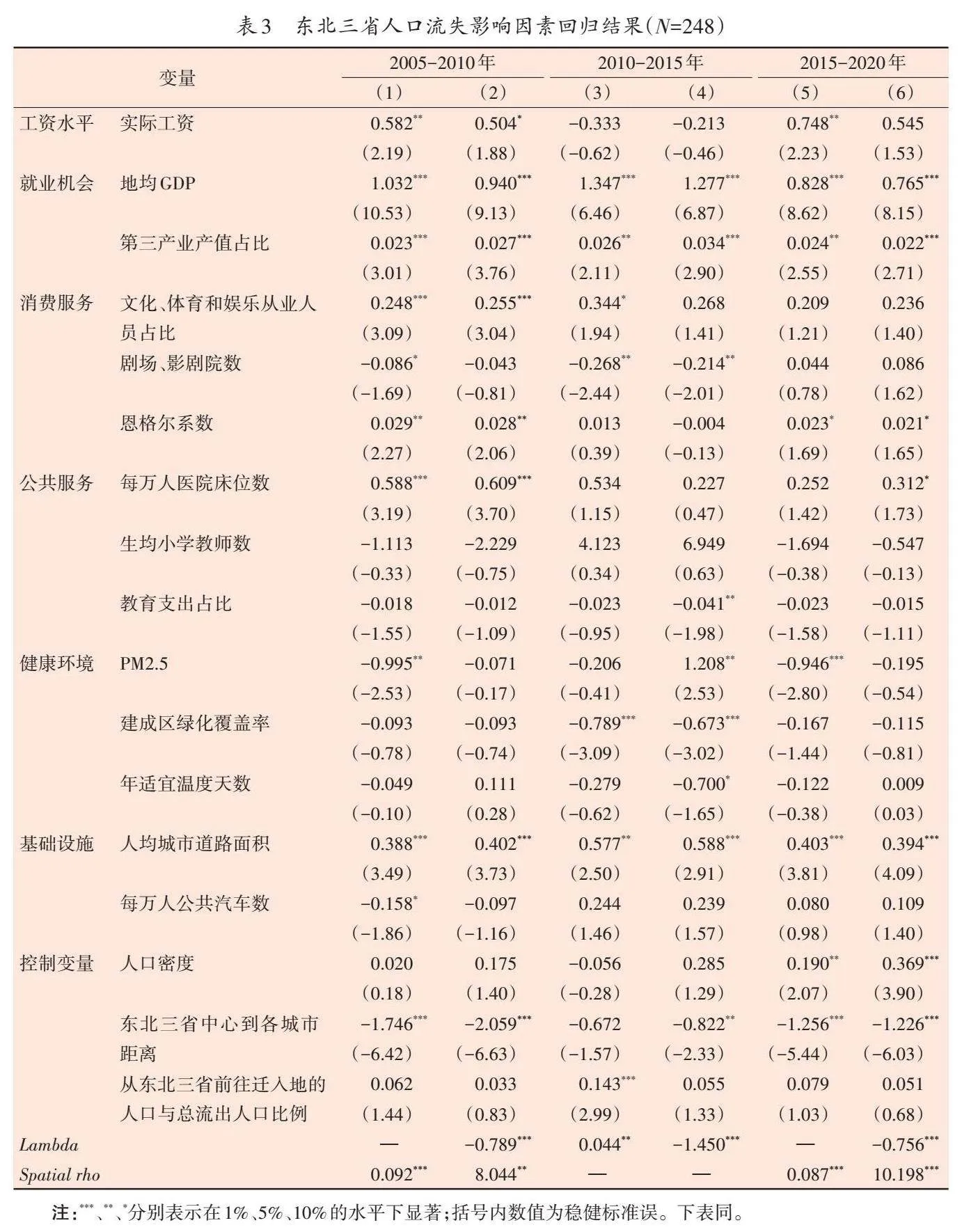

(三)实证结果分析

本文利用莫兰指数测算东北三省流失人口的迁入地是否存在空间聚集,[W1]和[W2]约束下的2005-2010年莫兰指数分别为0.499与0.121,2010-2015年莫兰指数分别为0.295与0.06,2015-2020年莫兰指数分别为0.469与0.112,均在1%水平上通过显著性检验。这说明东北三省流失人口的迁入地在空间上呈现集聚分布模式,该结果也表明应当选择一般空间计量模型避免模型结果潜在的偏误问题。依据Anselin和Florax的研究,若[ρ]显著且[λ]不显著,SARAR模型退化为SEM模型;若[ρ]不显著且[λ]显著,SARAR模型退化为SAR模型。[55]本文的模型(1)、模型(3)、模型(5)是基于[W1]矩阵测算,模型(2)、模型(4)、模型(6)是基于[W2]矩阵测算。模型(1)和模型(5)的[λ]并不显著,退化为SEM模型;模型(3)和模型(4)的[ρ]不显著,退化为SAR模型。

在经济因素中,2005-2010年的工资水平、地均GDP与第三产业产值占比在2005-2020年吸引东北三省人口的流入,符合H1预期结果。相较于工资水平,城市的就业机会显著并且持续吸引东北三省人口流入。这可能是由于传统支柱行业不足以吸纳各类型劳动力,尤其是高技能劳动力,使劳动力在区域内跨部门配置效率与最优效率存在差距,[56]从而加剧了劳动力错配的问题,就业机会的缺失迫使东北三省人口选择跨区域流动。例如信息技术、新能源汽车、生物材料与生物能源等新兴产业在京津地区、长三角城市群以及珠三角城市群的集群化与生态化发展使东北三省在新兴产业部门的就业机会与薪资水平较发达地区存在显著差距,促使专项技能劳动力向区域外发达地区流动。[57]同时,东北振兴政策的实施推动产业升级并逐步淘汰落后产能,使结构性失业背景下的东北三省流出人口依托区域外发达地区的人口规模选择“灵活就业”类型或生活性服务业的就业岗位,如主播、自媒体、外卖员、网约车司机、养老托育以及家政等工作岗位。

在地方品质因素的消费服务层面,2005-2015年的文化、体育和娱乐从业人员占比在10%水平上通过显著性检验,恩格尔系数在2005-2010年和2015-2020年吸引东北三省人口的流入。这说明东北三省人口流出过程中对于城市消费和娱乐的显著倾向,东北三省流失人口既能从生产角度获得教育培训、文化娱乐服务与现代居民生活服务1等行业的就业机会,又能够获得满足居民对于日常休闲娱乐的消费。但丰富的休闲娱乐空间可能引致较高的恩格尔系数,使恩格尔系数在2005-2010年与2015-2020年具有微弱的正向作用。从另一角度出发,东北三省的低物价水平并不足以形成显著的拉力使东北三省人口定居本地或进行区域内迁移,显然特色优势明显且丰富的娱乐产业对其具有更显著的吸引力。在地方品质因素的公共服务层面,仅医院床位数在2005-2010年和2015-2020年分别在1%和10%水平上通过显著性检验且系数逐年降低,这说明伴随着我国各城市的多层次医疗保障体系更加完善,区域间的医疗水平差距对于东北三省人口居留意愿的决策影响程度逐步降低。此外,教育水平并不作为拉力吸引东北三省人口的流入。这是由于东北三省的基础教育水平相对于区域外的部分城市尚不具有显著的差距,甚至东北三省部分城市的生均小学教师数位于全国前列。并且东北三省的人口流出以青年为主,[58]该年龄段人口可能更关注就业机会和生活质量等因素,对迁入地的基础教育需求较弱。在地方品质因素的健康环境层面,PM2.5总体抑制了东北三省人口的流入,建成区绿化覆盖率和年适宜温度天数基本未通过稳健性检验。该类结果进一步说明东北三省流出人口总体上不因健康环境因素进行迁移决策,甚至由于侧重就业机会和消费服务层面的因素使健康环境负向影响了东北三省人口的流入。在地方品质因素的基础设施层面,人均城市道路面积吸引东北三省人口流入。该指标说明发达的交通路网扩大了居民“生活半径”范围,使流动人口享受迁入地更大范围的商业服务,而东北三省的城市内部与城际路网建设与东部发达地区存在显著差距,居民的“生活半径”狭小且配套设施不完备,从而加剧了东北三省人口外流的现象。总体而言,地方品质的回归结果部分符合H2预期,地方品质的消费服务与基础设施吸引东北三省人口流入,但公共服务与健康环境相对不显著。

本文认为东北三省人口流出的主要原因是区域内就业机会的缺失与区域间劳动力工资差距,该结论与国外学者关于传统工业区人口流失的结果较为一致。[40-42]同时,东北三省流失人口的迁入地选择受到地方品质中消费服务和基础设施的影响,而公共服务和健康环境对东北三省人口流出的影响尚不显著,该基本结论证明了东北三省人口流失问题的普遍性和特殊性有机统一。由于东北三省提供的就业机会与收入水平相较于东部发达地区存在显著差距,区域内的主要城市群不具有吸引人口流入的比较优势,在地理学第一定律的约束下,东北三省的人口主要流向京津地区和山东半岛。

(四)拓展性分析

依据经济地理的南北方划分标准,本文将所属上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南的地级市划分为南方城市,将所属北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南、陕西、甘肃、青海与宁夏的地级市划分为北方城市。本文选取[W2]矩阵进行测算,其中模型(1)至模型(5)退化为SAR模型,仅模型(6)[λ]和[ρ]系数同时显著。东北三省人口流向南方城市受到多种因素影响,但仍在就业机会的基础上寻求更高的人力资本回报。

东北三省流出人口选择南方城市作为迁入地显著受到消费多样性影响,其原因为南方城市在夜间消费活跃度、小众文化商业以及新型“剧场业态”等方面相较北方城市更易满足居民对于消费多样性与品质的需求。南方与北方城市的恩格尔系数符号在2005-2010年相反,同时东北三省流出人口迁入北方城市显著受到地理距离影响,而在南方城市总体并不显著。这证明了东北三省流出人口在北方城市以生活成本最小化为前提追求就业机会并受到强烈的地理距离约束。由于南方城市相对东北三省距离较远,该地理范围的距离对于东北三省的人口流入影响总体不显著,以上结果证明H3成立。通过拓展性分析可知,基准回归结果中文化、体育和娱乐从业人员占比在2015-2020年的结果不稳健可能受到北方城市的干扰。

六、结论与讨论

(一)结论

本文以2005-2020年间历次人口普查与抽样调查数据为基础,利用人口迁移网络、人口集聚度以及空间计量模型,在东北三省人口外流现象持续加剧的背景下,以细化的空间尺度探究了东北三省流出人口的迁入地空间格局、演变过程与集聚水平等问题。在此基础上,本文进一步建立了东北三省人口外流理论机制,并实证分析了迁入地经济与地方品质因素通过何种途径影响了东北三省流出人口的空间格局,主要结论如下:

首先,东北三省的区域外人口流出呈现自北向南递减的空间格局,其中2005-2020年黑龙江、吉林和辽宁的区域外净流出人口分别达到248万人、107万人以及44万人;区域内人口流动呈现“一轴”的空间分布,流出人口围绕哈长城市群和辽中南城市群进行高强度流动,这一进步说明“核心-外围”结构已然凸显,东北三省人口在相似的文化背景下持续流入区域内发达地区。

其次,东北三省区域外人口流出的空间格局具有一定的稳定性和演变特征并受到地理学第一定律的约束,总体呈现“块状聚集”向“多点化聚集”逐步转变的空间演变趋势:一级中心城市主要分布于京津地区;二级中心城市主要分布于青岛市、上海市、杭州市以及深圳市;三级中心城市广泛分布于山东半岛、长三角城市群与中西部省会城市,京津地区与山东半岛依靠距离优势、充足的就业机会与高收入水平使其形成“块状聚集”的空间格局,同时中西部省会城市的城市品牌建设促使其形成“多点化聚集”雏形;2005-2020年东北三省流出人口集聚度总体呈现“东密西疏”的空间格局并存在向内陆城市扩散的趋势。密集区平均以7.76%的城市面积集聚了80.59%的东北三省流入人口且主要集中于东南沿海城市,珠江三角洲城市群与中西部省会城市为代表的“消费型城市”正逐步摆脱距离约束。

最后,东北三省流出人口的迁入地具有空间聚集特征且人口流出主要受到就业机会、收入水平、消费服务和基础设施的影响,其中就业机会是核心驱动力。地方品质因素中的消费服务和基础设施吸引东北三省的人口流入,而健康环境和公共服务的多数变量并不显著。恩格尔系数和年适宜温度天数的符号进一步表明东北三省的低物价水平尚不能使东北三省人口选择定居或区域内流动,同时流出人口并非主要由于寒冷的气候进行跨区域迁移。通过回归结果可知地方品质因素并非各个层面完全显著作用于东北三省流失人口的迁入地选择,东北三省流出人口对基础教育资源以及健康环境的相对不敏感使健康环境和公共服务层面的影响变量不甚显著。本文从另一角度佐证了东北三省区域内产业吸纳就业能力不足的同时缺乏丰富的娱乐产业是加剧东北三省人口流失现象的主要驱动力;在地理学第一定律的约束下,东北三省流向北方城市的人口仍基于就业机会追求生活成本最小化;东北三省流向南方城市的人口则突破了距离限制并受到多种因素的影响,其核心仍基于充分和多样化的就业机会,追求薪资水平的提升和消费的多样性。

(二)讨论

东北振兴是区域协调发展战略的核心环节之一,但人口外流已经对东北三省经济结构优化与动能转换产生了负面影响。本文的理论研究不仅为维护东北三省“人口安全”提供科学依据,也为其他传统工业地区缓解人口流失问题提供借鉴和参考,从而促进区域间人口均衡流动,推动区域协调发展。基于东北三省人口流失的空间格局与影响机制的实证结果,本文提出以下政策建议:第一,促进区域内特色优质服务业高效发展。以生产性服务业、制造业服务化、冰雪产业为依托,增加服务业岗位的有效供给,推进区域内旅游发展、文化业态升级,从而提供多元职业岗位并满足居民的多元娱乐需求。第二,因势利导促使人口区域内流动。在顺应人口向经济发达地区集聚的趋势下,加大对区域内特大城市的经济支持力度,完善促进传统产业转型升级机制,引导东北三省优秀人才优先在区域内流动,缓解人才流失现状。第三,完善区域基础设施网络。扩大基础设施服务范围、提高服务质量,强化区域内省际互联互通,依托于综合交通运输网络、能源电网设施、信息基础设施建设,巩固哈长城市群和辽中南城市群的区域内发展优势,建立健全现代流动人口治理体系并稳定推进流动人口市民化,促使部分倾向迁往区域外的东北三省人口选择区域内有序流动,实现区域内人口资源再配置。

最后,对于东北三省人口外流的相关研究仍然有待进一步讨论:囿于数据,本文尚无法分析人口结构,仅从宏观迁移数量把握东北三省人口外流的空间格局以及影响机制。此外,由于各省份人口普查数据仅涉及流入人口的来源省份,未能有效构建“地-地”OD流。

【参考文献】

[1] 王智勇. 东北人口为何外流:一个工业化城镇化的视角:基于黑龙江省县域面板数据的分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版),2016(5):1-12.

[2] 戚伟,刘盛和,金凤君. 东北三省人口流失的测算及演化格局研究[J]. 地理科学,2017(12):1795-1804.

[3] 樊士德,朱克朋. 劳动力外流对中国农村和欠发达地区的福利效应研究:基于微观调研数据的视角[J]. 农业经济问题,2016(11):31-41.

[4] 张剑宇,谷雨. 东北地区高学历人口流失及原因:基于吉林大学2013-2017年毕业生就业数据的分析[J]. 人口学刊,2018(5):55-65.

[5] 施响,王士君,王冬艳,等. 中国市域间日常人口流动特征及影响因素[J]. 地理科学,2022(11):1889-1899.

[6] Glaeser E L,Kolko J,Saiz A. Consumer City[J]. Journal of Economic Geography,2001,1(1):27-50.

[7] Graves P E,Linneman P D. Household Migration:Theoretical and Empirical Results[J]. Journal of Urban Economics,1979,6(3):383-404.

[8] Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets:Product Differentiation in Pure Competition[J]. Journal of Political Economy,1974,82(1):34-55.

[9] 杨开忠. 京津冀协同发展的新逻辑:地方品质驱动型发展[J]. 经济与管理,2019(1):1-3.

[10] 韩宇. 美国中西部城市的衰落及其对策:兼议中国“东北现象”[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),1997(5):43-49.

[11] 魏后凯,李玏,杨沫. 东北县域人口流失的特征、原因及应对措施[J]. 社会科学战线,2022(8):89-95.

[12] 段成荣,盛丹阳. 1953年以来东北三省人口跨省迁移研究:基于普查存活比法[J]. 人口学刊,2022(4):14-28.

[13] 李若建. 角动量效应:东北人口变动分析[J]. 学术研究,2016(8):55-62.

[14] 陆丰刚. 人口流失影响了东北地区经济增长吗? ——基于东北地区户籍人口流失测算数据[J]. 人口与发展,2021(5):98-110.

[15] 刘春涛,刘馨阳,单良,等. 东北三省人口迁移的时空格局及影响因素研究[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版),2019(3):391-402.

[16] 于婷婷,宋玉祥,浩飞龙,等. 东北三省人口分布空间格局演化及其驱动因素研究[J]. 地理科学,2017(5):709-717.

[17] 赵放,刘雅君. 为什么东北三省的人口会流失? ——基于因子时变系数模型的研究[J]. 人口学刊,2018(4):82-91.

[18] You H,Yang J,Xue B,et al. Spatial Evolution of Population Change in Northeast China during 1992-2018[J]. Science of the Total Environment,2021,776:1-8.

[19] 杨东亮. 东北流出流入人口的城市居留意愿比较研究[J]. 人口学刊,2016(5):34-44.

[20] 姜玉,刘鸿雁,庄亚儿. 东北地区流动人口特征研究[J]. 人口学刊,2016(6):37-45.

[21] 高德胜,季岩. 总体国家安全观视域下的东北地区人口迁移探析[J]. 经济问题,2021(11):107-114.

[22] 宋丽敏,田佳蔚. 东北地区人口流动决策的影响因素研究:基于个体特征与经济因素的交互分析[J]. 人口学刊,2021(4):63-73.

[23] 张超,陈思. 地方品质与经济机会对劳动力流动的影响:基于CLDS 2016的实证分析[J]. 南方人口,2021(1):1-16.

[24] 董亚宁,顾芸,陈威,等. 地方品质、劳动力区位与区域创新发展:基于新空间经济学理论[J]. 西北人口,2020(4):47-57.

[25] Clark T N,Lloyd R,Wong K K,et al. Amenities Drive Urban Growth[J]. Journal of Urban Affairs,2002,24(5):493-515.

[26] 王智勇. 基础教育与人口集聚:基于地级市面板数据的分析[J]. 人口与发展,2017 (6):14-25.

[27] 李卓伟,王士君,程利莎,等. 东北地区人口流动与多元交通网络格局的偏离和关联[J]. 地理科学进展,2022(6):985-998.

[28] 张伟丽,晏晶晶,聂桂博. 中国城市人口流动格局演变及影响因素分析[J]. 中国人口科学,2021(2):76-87.

[29] Smith S K,House M. Snowbirds,Sunbirds,and Stayers:Seasonal Migration of Elderly Adults in Florida[J]. Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social Sciences,2006,61(5):S232-S239.

[30] Li B,Huang J,Zhang Y. The Impacts of Air Pollution on Immigrants’ Settlement Intention in China[J]. Environmental Science and Pollution Research,2023,30(16):46587-46603.

[31] 宋丽敏,张铭志. 东北地区人口流动、居留及落户意愿的影响因素分析[J]. 人口与发展,2022(1):151-160.

[32] 刘睿文,封志明,杨艳昭,等. 基于人口集聚度的中国人口集疏格局[J]. 地理科学进展,2010(10):1171-1177.

[33] 李军. 20世纪以来“闯关东”移民回流的历史考察[J]. 中国农史,2015(2):111-122.

[34] 封志明,杨艳昭,游珍,等. 基于分县尺度的中国人口分布适宜度研究[J]. 地理学报,2014(6):723-737.

[35] 许宏伟,冯馨,陈雨虹,等. 迈向高效且宜居的城市:滴滴“城市发展指数”报告[R]. 滴滴发展研究院、上海交通大学中国发展研究院、东北财经大学经济与社会发展研究院工作论文,2019.

[36] Jerome H. Migration and Business Cycles[M]. New York:NBER,1926.

[37] Kuznets S,Rubin E. Immigration and the Foreign Born[J]. Journal of the American Statistical Association,1955,50:59-160.

[38] Sjaastad L A. The Costs and Returns of Human Migration[J]. Journal of Political Economy,1962,70(5):80-93.

[39] Todaro M P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J]. The American Economic Review,1969,59(1):138-148.

[40] Wiechmann T,Bontje M. Responding to Tough Times:Policy and Planning Strategies in Shrinking Cities[J]. European Planning Studies,2015,23(1):1-11.

[41] Bernt M,Haase A,Großmann K,et al. How Does(n't) Urban Shrinkage Get onto the Agenda? Experiences from Leipzig,Liverpool,Genoa and Bytom[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2014,38(5):1749-1766.

[42] Hansen S B,Ban C,Huggins L. Explaining the “Brain Drain” from Older Industrial Cities:The Pittsburgh Region[J]. Economic Development Quarterly,2003,17(2):132-147.

[43] 王蕴. 当前我国居民消费变化的新特征与新趋势[J]. 人民论坛,2022(24):30-35.

[44] Tobler W R. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region[J]. Economic Geography,1970,46(sup1):234-240.

[45] 盛来运,郑鑫,周平,等. 我国经济发展南北差距扩大的原因分析[J]. 管理世界,2018(9):16-24.

[46] 刘佳丽,荣垂青. 产业集聚、产业协同对人口迁移的影响[J]. 人口学刊,2023(3):63-77.

[47] 郑秀峰,朱一鸣. 普惠金融、经济机会与减贫增收[J]. 世界经济文汇,2019(1):101-120.

[48] 原新,刘旭阳,赵玮. 青年流动人才城市选择的影响因素:基于不同规模城市的比较研究[J]. 人口学刊,2021(2):48-60.

[49] 李娜,赵康杰,景普秋. 地方品质与资源型城市产业结构转型:基于人口集聚的视角[J]. 城市问题,2023(4):55-67.

[50] 古恒宇,沈体雁. 中国高学历人才的空间演化特征及驱动因素[J]. 地理学报,2021(2):326-340.

[51] 劳昕,古恒宇,卢琳,等. 两次普查间省际人口迁移格局及影响因素变化[J]. 人口与发展,2023(6):15-30.

[52] 周皓,刘文博. 流动人口的流入地选择机制[J]. 人口研究,2022(1):37-53.

[53] Gu H,Jie Y,Li Z,et al. What Drives Migrants to Settle in Chinese Cities:A Panel Data Analysis[J]. Applied Spatial Analysis and Policy,2021,14(2):297-314.

[54] 吴世农,卢贤义. 我国上市公司财务困境的预测模型研究[J]. 经济研究,2001(6):46-55.

[55] Anselin L,Florax R J G M. New Directions in Spatial Econometrics[M]. Heidelberg:Springer Berlin Heidelberg,1995.

[56]李钟林,丁宝才,李圣华. 延边地区制造业结构变化对全要素生产率增长影响研究[J]. 东疆学刊,2022(3):16-20.

[57]姜宏,张磊,王冬屏. 东北三省科技创新能力研究[J]. 税务与经济,2023(3):106-112.

[58] 王志浩,王洋. 人力资本流失、配置效率与东北地区经济发展[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2019(2):98-112.

[责任编辑 李新伟]

Spatial Pattern of Out-Migrant and Its Impact Mechanism

in the Three Northeastern Provinces of China

CHEN Xi,WU Yingju

(Northeast Asian Research Center,Jilin University,Changchun Jilin,130012,China)

Abstract:On the occasion of the twentieth anniversary of the implementation of the revitalization strategy in Northeast China,the issue of population loss in the three northeastern provinces urgently requires further clarification and summarization. Drawing from population censuses and sampling survey data from 2005 to 2020,utilizing migration networks and population agglomeration to refine the spatial scale of the research topic and clearly delineate the spatial pattern of population outflow in the three northeastern provinces. Based on theories such as human capital and migration theory,neoclassical micro migration theory,and new economic geography,a theoretical framework for out migration in the three northeastern provinces was constructed. Employing spatial econometric models,empirical evidence was used to verify the influence of economic and local quality factors on the spatial pattern of out-migrant from the three northeastern provinces. The results indicate:the intensity of population outflow in the three northeastern provinces decreases from north to south,with intra-regional population movements revolving around the Harbin-Changchun megalopolis and the Liaozhongnan city groups exhibiting a “one-axis” spatial pattern;The spatial pattern of out-migrant from the northeastern provinces has transitioned from “block agglomeration” to “multi-point agglomeration”,with primary central cities located in the Beijing-Tianjin region,secondary central cities mainly distributed in Qingdao,Shanghai,Hangzhou,and Shenzhen,and tertiary central cities widely dispersed in the Shandong Peninsula,the Yangtze River Delta City Cluster,and cities in central and western provincial capitals such as Chengdu,Zhengzhou,and Xi’an;The dense areas,covering an average of 7.76% of urban areas,have concentrated 80.59% of the outflow population from the three northeastern provinces,with eastern coastal cities predominantly covered by mean areas and dense areas,central regions exhibiting a “point distribution” pattern of dense areas,and western regions largely covered by sparse areas,where the concentration levels of out-migrant from the northeastern provinces in Shenzhen,Tianjin,Shanghai,and Xiamen are significantly higher than in other cities nationwide;Due to structural unemployment issues in the industrial transformation process in the three northeastern provinces,the out-migrant is primarily driven by employment opportunities;Alongside China’s main social contradictions transforming into the increasing desire for a better life and the contradictions between imbalanced and inadequate development,the in-migrant into destinations gradually attracts the out-migrant from the northeastern provinces through consumption services and infrastructure,leading the people to migrate to developed regions outside the region under the multiple influences of economic and local quality factors and exhibiting spatial agglomeration characteristics;The impact mechanisms of out-migrant from the northeastern provinces differ between northern and southern cities,with migrant moving to northern cities seeking to minimize living costs based on employment opportunities under the constraint of the first law of geography,while migrant moving to southern cities have surpassed distance limitations,pursuing maximization of human capital and diversification of consumption services on the basis of employment opportunities. In another perspective,the insufficient capacity of the three northeastern provinces to absorb employment and meet diverse consumption demands is a key factor causing out-migration. From another perspective,this article proves that the lack of ability to absorb employment and meet diversified consumption needs in the three northeastern provinces is the main cause of population loss.

Key Words:Out-Migration,Spatial Pattern,Influence Mechanism,the Three Northeastern Provinces