中国婚姻市场的教育匹配模式及收益测度

2024-04-29程时雄金美玲

【摘 要】 婚姻匹配是择偶双方追求婚姻收益最大化的结果,中国高等教育事业的快速发展促使婚姻市场的教育匹配模式出现相应调整,映射出不同教育匹配模式下婚姻收益以及收益差距的双重转变。现有研究主要关注婚姻教育匹配带来的经济与社会效应,在一定程度上忽略了教育及教育匹配模式在微观个体层面对婚姻收益产生的影响,以及由婚姻收益反映出的教育匹配模式的特征和变化。从婚姻收益的角度验证中国婚姻市场中个体搜寻潜在配偶的选择依据,并对过去、当前和未来教育匹配模式的特征差异和发展趋势进行经济解释已成为婚姻匹配研究领域中的一个深层次问题。因此,本文基于第五次、第六次全国人口普查微观数据和第七次全国人口普查长表数据资料分析中国婚姻市场的受教育现状、教育匹配现状及变化特征,同时通过微观数据构建婚姻匹配数据库,使用CS模型对婚姻收益进行测算,考察各受教育水平人口在不同教育匹配模式下的婚姻收益和收益差距,从而解读中国婚姻市场在教育及教育匹配模式层面呈现出的新特征和新趋势。研究发现:第一,我国高等教育普及程度不断加深,适婚年龄人口在高等教育获得方面的性别差异逐渐缩小,近10年来已出现教育性别差异逆转现象。第二,在高等教育事业不断推进的背景下,中国婚姻市场的教育匹配模式也出现相应变化,在教育同质匹配保持主导地位的同时,“男高女低”教育匹配模式的比例下降,“女高男低”的教育匹配模式成为婚姻教育匹配的新趋势。第三,婚姻收益测算结果表明整体上女性婚姻收益高于男性。分受教育水平来看,在低、中学历人口中,女性婚姻收益高于男性;在高学历人口中,男性婚姻收益高于女性。在低、高学历人口中,与配偶的受教育水平差异越大,婚姻收益越低。第四,教育同质匹配模式下的婚姻收益最高,“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益次之,但“女高男低”与“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益差距正逐渐缩小。为提高居民婚姻收益、缩小收益差距,政府和教育部门在积极推进高等教育事业发展的同时,应加强教育差异群体的婚姻辅导工作;家庭内部也应树立夫妻家庭地位平等的观念,淡化家庭分工中的性别因素;此外,婚姻市场中的个体需转变传统的婚姻教育匹配观念,提倡多元化的择偶标准,这将有利于社会整体婚姻收益的提升以及社会不平等现象的改善。

【关键词】 婚姻市场;教育匹配模式;婚姻匹配;婚姻收益

【中图分类号】 C913.1 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.02.003

【文章编号】 1004-129X(2024)02-0043-20

一、引言

婚姻是家庭的基石,通过结婚组建家庭是人类极为重要的社会活动。在此过程中,不仅要考虑是否结婚、何时结婚,更重要的是要考虑与谁结婚,即婚姻匹配。婚姻匹配问题不仅关系个体生活质量与家庭稳定,而且在很大程度上影响社会资源的聚集程度、社会分层体系的运转、社会再生产等诸多方面,因此婚姻匹配成为影响个体婚姻收益以及家庭经济福祉的重要因素。婚姻匹配模式的衡量主要基于两方面的因素:一是基因、民族、血型、家庭背景等先赋性因素;二是教育、收入、价值观等自致性因素。教育不仅能反映个体在劳动力市场中的竞争力,还代表个体的社会地位,影响整个家庭的生活质量,[1-2]成为婚姻决策过程中的重要参考指标,也是影响婚姻匹配模式的关键因素。

婚姻匹配是在一定社会文化背景下婚姻市场中的男性、女性选择与何种类型配偶结婚的非随机过程。[3]婚姻教育匹配描述了夫妇双方受教育程度之间的相似性或差异性,是基于教育这一自致性因素而决定与谁结婚的非随机过程。婚姻教育匹配主要呈现两种模式:一是教育同质匹配,即选择与自身受教育程度相同或处于同一水平的人结婚;二是教育异质匹配,即选择与自身受教育程度不同的人结婚,包括妻子受教育程度低于丈夫的“男高女低”教育匹配模式以及妻子受教育程度高于丈夫的“女高男低”教育匹配模式。改革开放以来,教育同质匹配在中国婚姻市场中长期占据着主导地位。[4]受传统性别观念的影响,“男高女低”的教育匹配模式是中国婚姻市场中教育异质匹配的主流方式。

近年来,随着中国高等教育事业的持续发展以及教育资源均等程度的不断提升,我国年轻人口的受教育程度迅速提高,教育获得方面的性别差异不断缩小,女性人口的受教育程度不断提高甚至已经超过男性,受教育格局从传统的“男高女低”逐步发展出“女高男低”的新特征。[5-6]受教育水平的提升以及由此产生的教育性别差异逆转现象不仅将对劳动力市场的性别不平等产生深刻影响,而且随着收入差距的缩小、性别观念的转变,也将对婚姻市场产生重要影响,[7]推动教育匹配模式的多元化发展,为中国婚姻市场教育匹配带来新的变化趋势。[8-9]

Becker认为人们结婚是为了从婚姻中获得相对单身而言最大化的利益,力图以最小的成本换取最大的婚姻收益。[10]婚姻匹配反映了个体的婚姻决策和由此产生的婚姻选择行为,个体的婚姻决策主要取决于对婚姻收益的权衡,故婚姻匹配是择偶双方在追求利益和各类资源最大化后的结果。[11]因此,在高等教育事业不断推进的背景下,中国婚姻市场教育匹配模式的变化将映射出不同匹配模式下婚姻收益以及收益差距的双重转变。从婚姻收益的角度验证婚姻市场中个体搜寻潜在配偶的选择依据,并对过去、当前和未来教育匹配模式的特征差异和发展趋势进行经济解释已成为婚姻匹配研究领域中的一个深层次问题。

现有研究主要关注婚姻教育匹配带来的经济与社会效应,在一定程度上忽略了教育及教育匹配模式在微观个体层面对婚姻收益产生的影响,以及由婚姻收益反映出的教育匹配模式的新特征和新趋势。因此,本文基于第五次、第六次全国人口普查微观数据和第七次全国人口普查长表数据资料分析中国婚姻市场的受教育现状、教育匹配模式现状及变化特征,并通过微观数据构建婚姻匹配数据库对婚姻收益进行测算,考察各受教育水平人口在不同教育匹配模式下的婚姻收益和收益差距,试图从婚姻收益的视角探讨当前我国婚姻市场呈现出的教育匹配模式特征及其发展趋势。在理论上,对不同受教育程度和教育匹配模式下的婚姻收益进行测算,为进一步认识中国婚姻市场教育匹配模式的转变提供了新的研究视角,丰富了中国婚姻市场教育匹配相关领域的研究成果;在实践上,从婚姻收益这一全新的视角解读中国婚姻市场教育匹配模式的演化特征和发展趋势,对教育政策的调整和优化具有指导意义,并为婚姻和家庭领域相关政策的制定和完善提供参考。

二、文献综述

婚姻匹配模式能够揭示社会跨阶层通婚的难度,反映婚姻市场中个体的择偶偏好,被视为衡量社会开放程度的重要参考指标。[12-13]现有研究探讨了婚姻市场中男女双方在教育、年龄、户籍、职业、收入等多个维度上的匹配模式。[14-16]其中夫妻间的教育匹配一直是学者们关注的焦点。现有关于婚姻教育匹配的研究主要得出两方面的结论:一方面,有学者指出夫妻双方在受教育程度上往往表现出很强的同质性,[17]与配偶受教育水平相似的教育同质匹配模式占主导;[18]另一方面,有学者认为随着经济社会的发展,受城市化、人口流动、通信与交通技术进步、个体受教育水平不断提升等因素的影响,婚姻匹配模式正向多元化发展,教育异质匹配的情况逐渐增多。[19]

现有研究围绕教育匹配对婚姻质量、婚姻稳定性、婚姻满意度以及家庭收入差距等方面的影响已经展开了丰富的讨论。[20-27]然而关于教育匹配模式与婚姻收益的研究还较少。结婚可以产生很多收益,如家庭公共产品、家庭之间的专业化分工、家庭内部规模报酬递增、家庭成员之间的风险承担以及子女教育回报等,涵盖了广泛的个体或家庭活动。[28]男性和女性结婚的收益取决于他们的收入、教育等市场性特征以及容貌、智力等非市场性特征的相对差异。[10]婚姻收益很难被识别和量化,因此关于婚姻收益的定量分析起步相对较晚。CS模型实现了婚姻收益的定量研究,为婚姻经济学的实证研究提供了一个新的分析框架,有学者通过该模型测算了美国和加拿大各年龄人口婚姻收益的变化,分析了以年龄为特征的婚姻匹配模式带来的婚姻收益差异。[29-30]上述研究提出了婚姻收益的测算方法,为婚姻收益的定量分析提供了理论基础和实践途径。

有学者基于CS模型开展教育匹配与婚姻收益的定量研究。学者参考CS模型评估了丹麦婚姻市场中不同受教育程度男性、女性的婚姻收益,研究发现教育水平的提升带来了男性婚姻收益的提高,但对女性婚姻收益没有提高作用,且在高学历群体中教育同质匹配模式下的婚姻收益最高。[31]现有关于中国婚姻市场婚姻收益的研究主要从规模效应、人口冲击和教育三个维度展开,已有学者研究了由婚姻市场规模提升、大型人口冲击带来的人口数量下降以及受教育水平提升导致的婚姻收益变化。[32-34]与本文最为接近的研究发现中国人口受教育水平的整体提升带来了“晚婚”现象,但没有使高学历女性的婚姻收益下降,且在晚婚群体中教育同质匹配模式下的婚姻总收益最高。[34]但该研究主要基于婚姻收益的视角探讨受教育水平提升带来的婚姻推迟问题,且该研究使用的全国人口普查数据为1990年和2000年的第四次、第五次普查数据,无法反映中国婚姻市场教育匹配的最新情况。而本文旨在通过婚姻收益的测算,从婚姻收益的角度解释中国婚姻市场教育匹配模式的新特征和新趋势。因此,上述研究为本文提供了广阔的空间。

由此来看,上述研究提出了婚姻收益的测算方法,为理解教育及教育匹配与婚姻收益之间的关系提供了诸多洞见,但仍存在以下不足:一是现有研究较多关注教育匹配模式对婚姻稳定性、婚姻质量、婚姻满意度以及家庭收入差距等方面的影响,但没有研究对中国婚姻市场中各种教育匹配模式下的婚姻收益进行测算,并定量分析不同教育匹配模式下婚姻收益的特征和差异;二是一些研究虽然关注教育匹配模式与婚姻收益之间的关系,但这类研究一部分针对国外的婚姻市场,另一部分则主要从婚姻收益的角度探讨婚姻推迟问题,对中国婚姻市场的教育匹配模式探讨较少;三是现有针对中国婚姻市场教育匹配与婚姻收益的研究使用的是较早的人口普查数据,无法反映中国婚姻市场教育以及教育匹配模式的最新情况。鉴于此,本文基于第五次、第六次全国人口普查微观数据和第七次全国人口普查长表数据资料分析中国婚姻市场教育匹配模式的特征和变化,并通过微观数据构建婚姻匹配数据库测算婚姻收益,分析不同受教育水平人口现状及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益状况和收益差距,以期在一定程度上完善中国婚姻市场教育匹配的相关研究。本文的主要贡献体现在以下几个方面:第一,从婚姻收益的角度探讨了中国婚姻市场教育匹配模式的特征和变化,为中国婚姻市场教育匹配相关研究提供了新的研究视角;第二,构建了中国婚姻匹配数据库。本文基于第五次、第六次全国普查微观数据进行夫妇匹配,得到中国婚姻市场匹配数据库,为后续婚姻匹配相关研究提供了丰富的微观数据支撑和更完整的数据基础;第三,实现了中国婚姻市场不同教育水平和不同教育匹配模式下婚姻收益的测度,为定量分析教育层面带来的婚姻收益差异提供了实践证据,能够填补中国婚姻市场教育匹配这一研究领域的部分空缺。

三、婚姻收益测度方法

婚姻匹配理论认为婚姻市场中的潜在夫妻会将他们通过结婚获得的效用和选择单身的效用进行比较,如果结婚获得的效用大于单身的效用,那么就会选择结婚。已婚男女的总效用和双方单身效用总和的差就是他们从婚姻中获得的净收益。然而,婚姻收益覆盖了诸多的个体和家庭活动,包括物质和非物质的许多方面,因此婚姻收益的量化成为此类研究需要突破的关键问题。CS模型提供了婚姻收益的测算方法,目前关于婚姻收益的实证研究大多基于CS模型的测度展开。[35]

本文参考CS模型,测算中国婚姻市场不同受教育程度人口及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益,考虑一个有[I]种受教育程度男性和[J]种受教育程度女性的婚姻市场,其中的个体可以自主选择结婚或保持单身,结婚前男女双方必须达成一致的偏好。令[M]表示婚姻市场中所有[i(i=1,…,I)]种受教育程度男性的总数量,[mi]表示婚姻市场中[i]受教育程度男性的数量;令[F]表示婚姻市场中所有[j(j=1,…,J)]种受教育程度女性的总数量,[fj]表示婚姻市场中[j]受教育程度女性的数量。通常情况下,受教育程度主要包括未上过学、小学、初中、高中、大学专科、大学本科、研究生等类型,此外,也可以通过设定低、中、高等不同等级的受教育水平来衡量。本文基于低学历、中学历、高学历三种受教育水平等级测算中国婚姻市场不同受教育水平人口及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益。

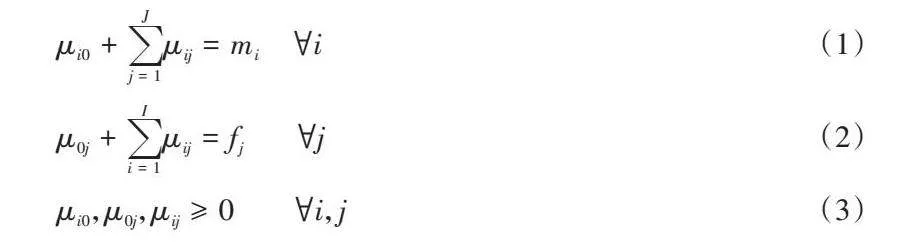

婚姻收益测算模型中包含的婚姻匹配函数是一个[I×J]的矩阵[μ],矩阵中的元素[μij]表示[i,j]型教育匹配模式中[i]学历男性与[j]学历女性的匹配数量,[μi0]和[μ0j]分别表示[i]学历男性保持单身的数量和[j]学历女性保持单身的数量。婚姻匹配函数的约束条件如下:

[μi0+j=1Jμij=mi ∀i] (1)

[μ0j+i=1Iμij=fj ∀j] (2)

[μi0,μ0j,μij≥0 ∀i,j] (3)

式(1)表示与女性结婚的[i]学历男性数量和未婚[i]学历男性数量之和等于婚姻市场中[i]学历男性的总数量;同理,式(2)表示与男性结婚的[j]学历女性数量和未婚[j]学历女性数量之和等于婚姻市场中[j]学历女性的总数量;式(3)说明了婚姻市场中所有未婚[i]学历男性、[j]学历女性以及[i,j]型教育匹配模式中的男女数量都是非负的。

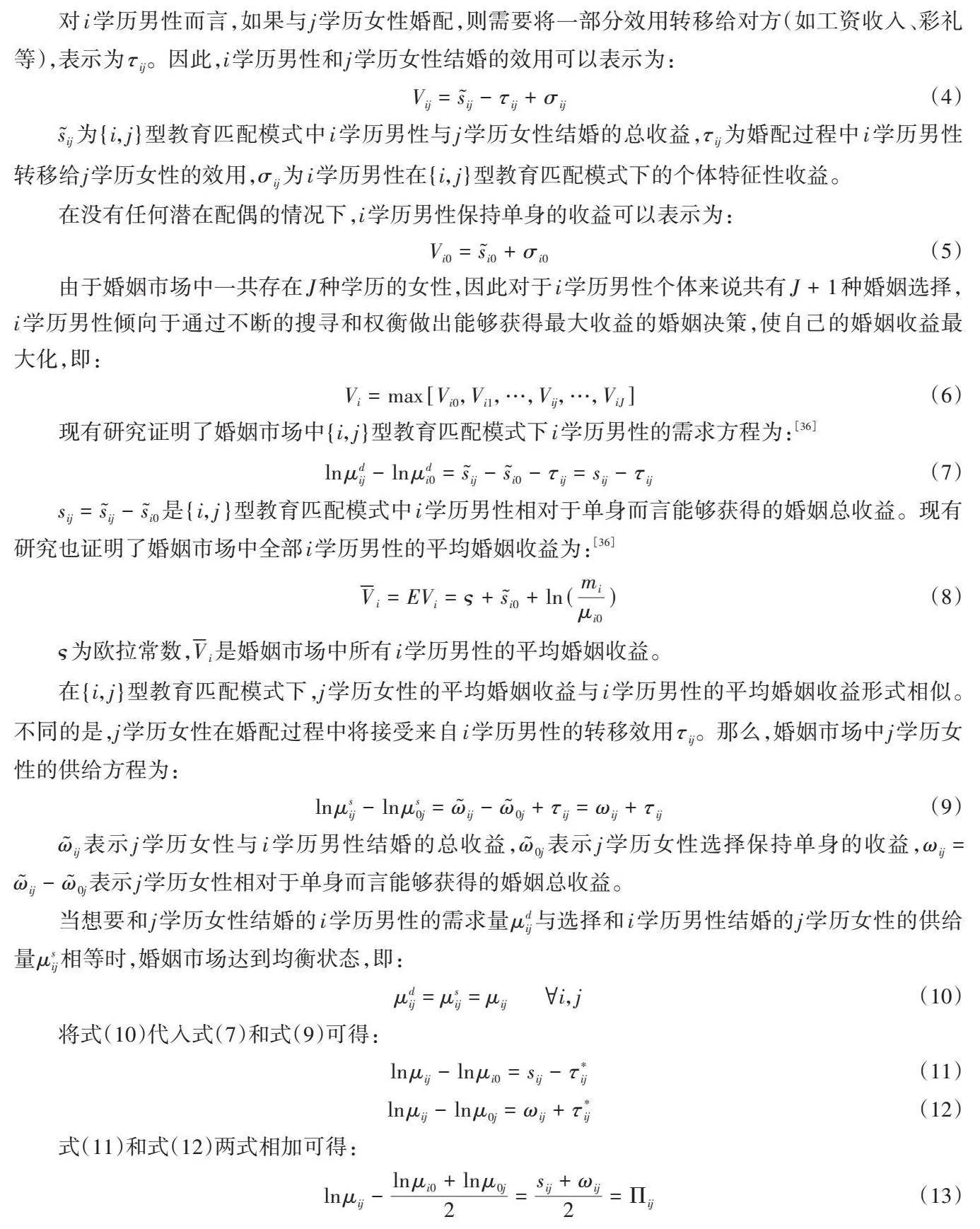

对[i]学历男性而言,如果与[j]学历女性婚配,则需要将一部分效用转移给对方(如工资收入、彩礼等),表示为[τij]。因此,[i]学历男性和[j]学历女性结婚的效用可以表示为:

[Vij=sij-τij+σij] (4)

[sij]为[i,j]型教育匹配模式中[i]学历男性与[j]学历女性结婚的总收益,[τij]为婚配过程中[i]学历男性转移给[j]学历女性的效用,[σij]为[i]学历男性在[i,j]型教育匹配模式下的个体特征性收益。

在没有任何潜在配偶的情况下,[i]学历男性保持单身的收益可以表示为:

[Vi0=si0+σi0] (5)

由于婚姻市场中一共存在[J]种学历的女性,因此对于[i]学历男性个体来说共有[J+1]种婚姻选择,[i]学历男性倾向于通过不断的搜寻和权衡做出能够获得最大收益的婚姻决策,使自己的婚姻收益最大化,即:

[Vi=max [Vi0,Vi1,…,Vij,…,ViJ]] (6)

现有研究证明了婚姻市场中[i,j]型教育匹配模式下[i]学历男性的需求方程为:[36]

[lnμdij-lnμdi0=sij-si0-τij=sij-τij] (7)

[sij=sij-si0]是[{i,j}]型教育匹配模式中[i]学历男性相对于单身而言能够获得的婚姻总收益。现有研究也证明了婚姻市场中全部[i]学历男性的平均婚姻收益为:[36]

[Vi=EVi=ς+si0+ln(miμi0)] (8)

[ς]为欧拉常数,[Vi]是婚姻市场中所有[i]学历男性的平均婚姻收益。

在[i,j]型教育匹配模式下,[j]学历女性的平均婚姻收益与[i]学历男性的平均婚姻收益形式相似。不同的是,[j]学历女性在婚配过程中将接受来自[i]学历男性的转移效用[τij]。那么,婚姻市场中[j]学历女性的供给方程为:

[lnμsij-lnμs0j=ωij-ω0j+τij=ωij+τij] (9)

[ωij]表示[j]学历女性与[i]学历男性结婚的总收益,[ω0j]表示[j]学历女性选择保持单身的收益,[ωij=ωij-ω0j]表示[j]学历女性相对于单身而言能够获得的婚姻总收益。

当想要和[j]学历女性结婚的[i]学历男性的需求量[μdij]与选择和[i]学历男性结婚的[j]学历女性的供给量[μsij]相等时,婚姻市场达到均衡状态,即:

[μdij=μsij=μij ∀i,j] (10)

将式(10)代入式(7)和式(9)可得:

[lnμij-lnμi0=sij-τ*ij] (11)

[lnμij-lnμ0j=ωij+τ*ij] (12)

式(11)和式(12)两式相加可得:

[lnμij-lnμi0+lnμ0j2=sij+ωij2=Πij] (13)

[Πij]即为[{i,j}]型教育匹配d38205e3fe26dc6d06bd93640e5269cc模式中[i]学历男性和[j]学历女性的婚姻总收益。由于[μij]、[μi0]、[μ0j]均可根据婚姻市场中各学历男性、女性的婚姻匹配状况统计得到,因此婚姻收益[Πij]可以通过统计数据实现测算,即:

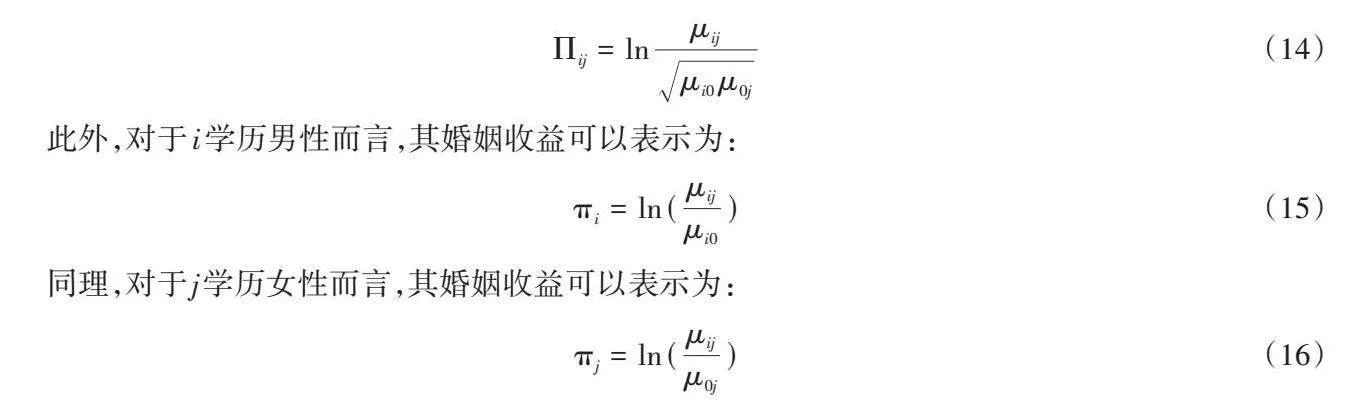

[Πij=lnμijμi0μ0j] (14)

此外,对于[i]学历男性而言,其婚姻收益可以表示为:

[πi=ln(μijμi0)] (15)

同理,对于[j]学历女性而言,其婚姻收益可以表示为:

[πj=ln(μijμ0j)] (16)

本文在测算婚姻市场中不同受教育水平人口及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益时,通过式(14)计算[{i,j}]型教育匹配模式下[i]学历男性和[j]学历女性的婚姻总收益,通过式(15)和式(16)分别测算[i]学历男性和[j]学历女性的婚姻收益。从式(14)、式(15)、式(16)可以看出,该模型主要通过各学历人口选择结婚的数量与保持单身的数量之比来计算各教育匹配模式下的婚姻收益,因此通过该模型得到的婚姻收益表示选择结婚的各学历男性、女性相对于选择保持单身而言能够获得的额外收益。

四、数据与变量

1. 数据来源

本文使用的数据为2000年第五次全国人口普查(以下简称五普)微观数据和2010年第六次全国人口普查(以下简称六普)微观数据以及2020年第七次全国人口普查(以下简称七普)长表数据资料中与年龄、受教育程度和婚姻状况相关的数据。本文所用原始数据包括第五次人口普查微观数据的1 180 111个样本,第六次人口普查微观数据的1 267 381个样本以及第七次人口普查长表数据资料中“全国分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的人口”数据。数据来源于国家统计局人口普查微观数据库以及国家统计局普查数据库。

2. 数据处理

第五次、第六次全国人口普查微观数据并未对调查单元中各个家庭的夫妇进行精确配对,无法直接观察已婚夫妇的匹配状况,因此本文第一项重要工作是提取出每个家庭的夫妇匹配数据,对微观数据中家庭户的每对夫妇进行一对一匹配。针对仅有户主与配偶以及除户主配偶外仅包含单个子女与单个媳婿的家庭户,通过“与户主关系”这一指标就能将每对夫妇识别出来,而对于多子女与多媳婿的家庭,则需要通过其他指标进一步识别。

考虑全国人口普查微观数据包含“初婚年月”这一指标,本文采用初婚时间相同匹配原则进行夫妇匹配。一是因为“初婚年月”是普查数据包含的所有与婚姻相关的指标中最能反映个体结婚时间、结婚年龄等婚姻特征的独特指标;二是因为多子女家庭中,大部分子女的出生时间存在先后,因此其结婚时间往往也存在先后关系,即便是出生时间相同的子女其在同年同月结婚的概率也往往较低。因此,通过“初婚年月”将多子女媳婿家庭中结婚时间相同的夫妇识别匹配出来在理论上具有可行性和准确性。在实际操作中,本文剔除了多个子女在同年同月结婚的极少数家庭。具体匹配步骤如下:第一步,通过“户别”和“与户主关系”两个指标识别出各家庭中的户主及其配偶,组成“户主-配偶”匹配数据集;第二步,根据家庭成员数量及关系将每一户家庭按照家庭成员数量进行分类,通过“初婚年月”这一指标将家庭中初婚时间相同的子女和媳婿进行一一配对。对于多子女家庭实行多次匹配,并剔除多个子女在同年同月结婚的家庭,形成初婚时间相同匹配原则下的“子女-媳婿”匹配数据集;最后,将“户主-配偶”匹配数据集和“子女-媳婿”匹配数据集进行合并,形成2000年婚姻市场匹配数据集和2010年婚姻市场匹配数据集。

由于社会经济发展以及普查数据的时间连续性,已婚夫妇初婚时间的交叉(如2010年婚姻市场匹配数据集中的某对已婚夫妇初婚时间在2000年或2000年之前)将会对不同年度婚姻收益测算的结果造成影响。此外,婚姻收益一般需基于夫妇匹配前双方的受教育程度测算,已婚夫妇受教育程度的长期改变也将在一定程度上影响婚姻收益的测算结果,例如个体选择结婚时为低学历,但在婚后又选择继续接受教育,直至调查年份其学历变更为高学历,造成其被纳入高学历群体的婚姻收益计算中而出现误差。为了尽可能在最大程度上测算出不同时期各受教育程度人口由于婚姻行为获得的收益,本文在婚姻收益的测算过程中通过“初婚年份”指标识别出了在统计期及其前5年内结婚的已婚夫妇样本(以下简称新婚夫妇),即2000年婚姻市场匹配数据集中1995-2000年结婚的新婚夫妇,2010年婚姻市场匹配数据集中2005-2010年结婚的新婚夫妇,仅计算这部分新婚夫妇样本的婚姻收益,从而对中国婚姻市场不同受教育水平人口现状及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益和收益差距进行更准确的测算和比较1。

3. 受教育水平的衡量

全国人口普查微观数据中包含“受教育程度”这一指标可以反映样本的受教育情况。第五次全国人口普查数据中包含的受教育程度有:未上过学、扫盲班、小学、初中、高中、中专、大学专科、大学本科、研究生九个类型;第六次全国人口普查数据中包含的受教育程度有:未上过学、小学、初中、高中、大学专科、大学本科、研究生七个类型;第七次全国人口普查数据中包含的受教育程度有:未上过学、学前教育、小学、初中、高中、大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生九个类型。考虑三年数据中“受教育程度”这一指标包含的具体学历类型的数量不同,在对婚姻收益进行测算时,本文将“受教育程度”这一指标统一划分为低、中、高三个等级以衡量样本的受教育水平。具体划分方式为:初中及以下学历的受教育水平定义为“低”(以下简称低学历),高中及中专学历的受教育水平定义为“中”(以下简称中学历),大学专科、大学本科及以上学历的受教育水平定义为“高”(以下简称高学历)。

五、中国婚姻市场的教育及教育匹配现状描述

1. 中国适婚年龄人口的受教育现状

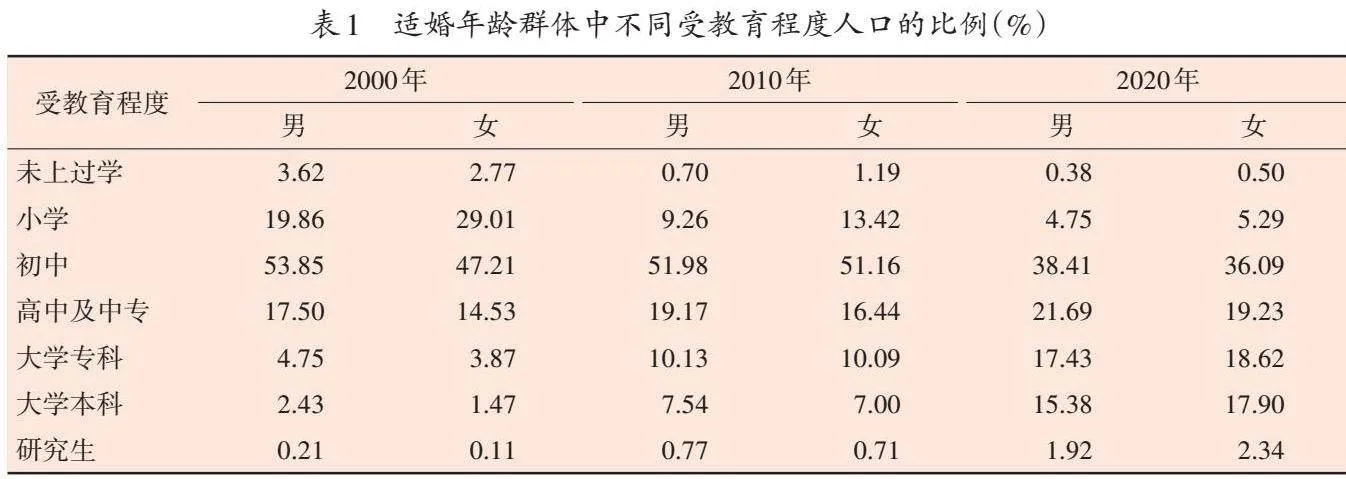

随着中国教育事业的快速发展,过去30多年间我国人口的受教育状况发生较大转变,适婚年龄人口受教育程度的提升以及教育性别差异的调整将为中国婚姻市场教育匹配模式的转变提供现实基础。为观察近30年来我国适婚年龄人口受教育程度的变化情况,本文首先根据五普、六普以及七普数据计算了各年度全国20-39岁这一适婚年龄段不同受教育程度人口的比例(见表1)。

表1结果显示:第一,我国适婚年龄人口中仅完成基础教育的人口规模不断缩小。根据五普至七普数据统计的初中及以下受教育程度人口的比例来看,我国适婚年龄人口中未完成义务教育或仅完成义务教育的比例从2000年男性的77.33%、女性的78.99%,2010年下降到男性的61.94%、女性的65.77%,2020年近一步下降到男性的43.54%、女性的41.88%。30年来我国适婚年龄人口中初中及以下学历的人口比例从最初的70%以上已下降至如今的50%以下。而完成高中教育的适婚年龄人口比例从2000年男性的17.5%、女性的14.53%,2010年上升到男性的19.17%、女性的16.44%,2020年近一步上升到男性的21.69%、女性的19.23%,这说明随着我国教育事业的不断发展,大多数人不再满足于基础教育,越来越多的适婚年龄人口选择进入高中,成为我国高等教育的后备军。

第二,高等教育的普及程度在我国适婚年龄人口中不断加深。五普至七普数据统计的高中以上受教育程度人口的比例显示:我国适婚年龄人口学历在大专及以上的比例从2000年男性的7.39%、女性的5.45%,2010年上升到男性的18.44%、女性的17.8%,2020年近一步上升到男性的34.73%、女性的38.86%。30年来我国具有高等教育学历的人口比例在适婚年龄男性中上升了近5倍,在适婚年龄女性中上升了近8倍,说明高等教育的普及程度在我国适婚年龄人口中不断加深,受教育程度的大幅提高将成为影响适婚年龄人口婚姻行为的重要因素。

第三,我国适婚年龄人口在高等教育获得方面的性别差异逐渐缩小,近10年来已出现教育性别差异逆转趋势。从五普至七普数据的统计结果来看,在大学专科及以上学历中,我国适婚年龄人口从2000年、2010年“男高女低”的受教育模式转变为2020年“女高男低”的受教育模式,说明随着我国经济社会和教育事业的不断发展,男女教育资源的均等化以及教育机会的平等化使女性接受高等教育逐渐成为常态。教育性别差异的缩小以及男女受教育模式的转变将成为解释适婚年龄人口婚姻选择变化以及教育匹配模式特征变化的关键因素。

2. 中国适婚年龄人口的受教育程度与结婚率现状

适婚年龄人口受教育时间和受教育模式的改变也将对婚姻市场产生影响。为了观察我国适婚年龄人口受教育程度与结婚率之间的关系,本文根据五普至七普数据计算了各年度全国20-39岁这一适婚年龄段不同受教育程度人口的结婚率(见表2)。

表2结果显示:第一,在已完成义务教育的适婚年龄人口中,受教育程度越高,结婚率越低。根据五普、六普数据统计的各受教育程度人口的结婚率来看,在小学学历以上、研究生学历以下的人口中,随着受教育程度的提高,男性、女性的结婚率逐渐下降,而研究生群体的结婚率出现回升。从七普数据的统计结果来看,在小学学历以上的人口中,受教育程度越高,结婚率越低,研究生群体的结婚率达到最低。可能是由于2000年高等教育规模较小,我国研究生群体数量较少,有结婚意愿并选择结婚的适婚年龄研究生人口占研究生总人口的比重较大。随着高等教育事业的不断发展,2010年高等教育人口规模大幅扩大,研究生群体与大学本科群体的结婚率差异逐渐缩小。随着高等教育规模的持续扩大,适婚年龄人口受教育水平不断提升,我国研究生群体数量持续增长,拥有研究生学历的适婚年龄人口不再属于小部分群体,同时,持续接受高等教育在一定程度上也挤占了原本用于婚姻市场搜寻的时间,使高学历人群中出现推迟结婚的现象,导致2020年拥有研究生学历的适婚年龄人口成为所有学历中结婚率最低的群体。

第二,高学历女性的匹配能力由弱变强。根据五普、六普数据统计的大学本科及以上学历人口的结婚率来看,2000年大学本科、研究生学历女性的结婚率低于男性,而其他学历女性的结婚率均高于男性,2010年仅研究生学历女性的结婚率低于男性,到了2020年,所有学历女性的结婚率均高于男性。在传统的教育同质匹配、“男高女低”匹配模式主导的婚姻市场中,女性受教育水平的提升使其在婚姻市场中找到合适配偶的概率下降,造成高学历女性面临“婚姻困境”。而随着我国高等教育事业的不断发展,教育获得性别差异逆转的同时带来了适婚年龄人口婚姻观念和婚姻行为的改变,使得婚姻市场发展出新的教育匹配趋势,女性议价能力不断增强,带来了2020年高学历女性结婚率的逆转。

综合来看,高等教育的普及程度在我国适婚年龄人口中不断加深,受教育时间的延长带来了高学历人口结婚率的下降。与此同时,适婚年龄人口在高等教育获得方面的性别差异逐渐缩小,近10年来已出现教育性别差异逆转趋势,受教育结构的转变也带来了婚姻观念和婚姻行为的改变,促使高学历女性逐步走出学历提升带来的“婚姻困境”。

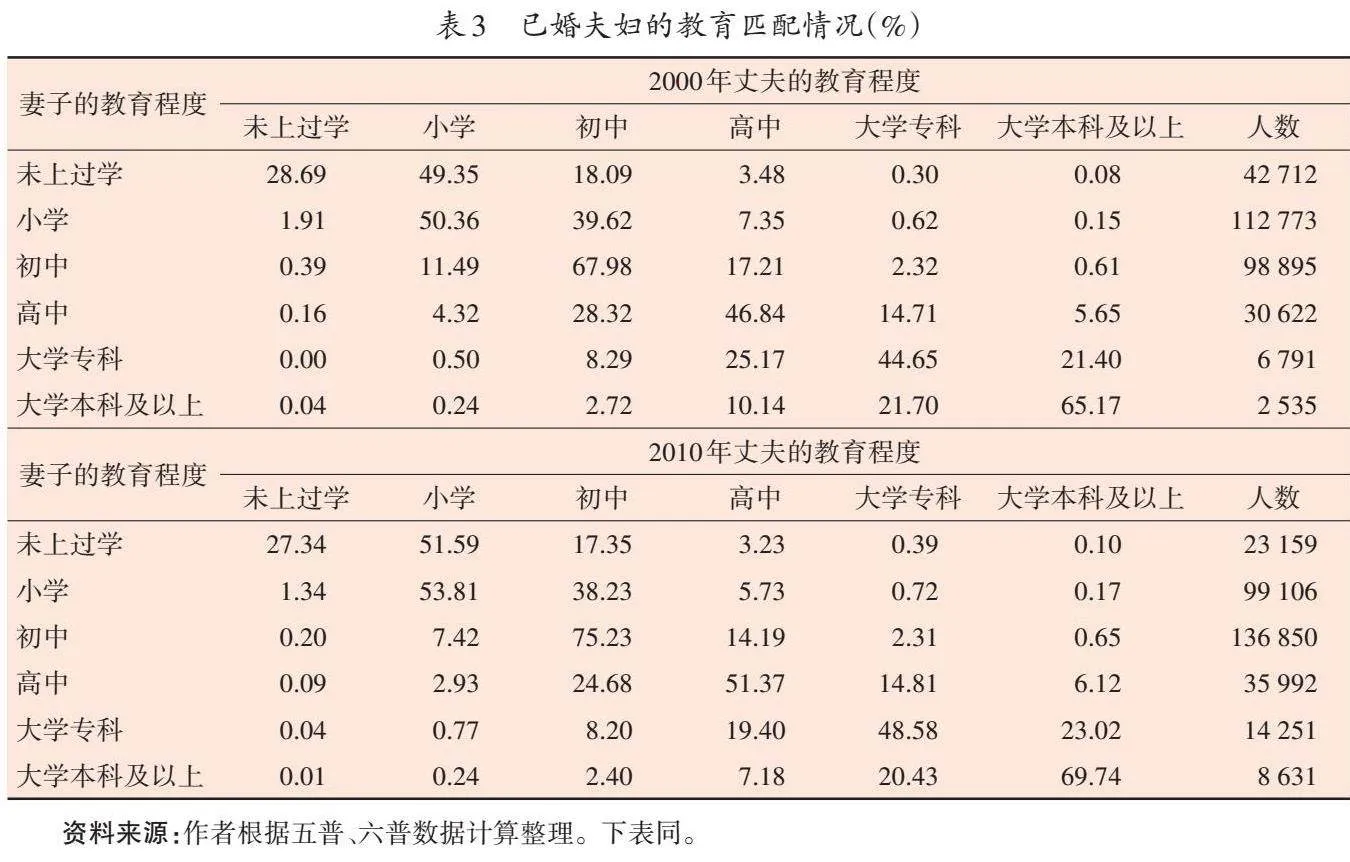

3. 中国婚姻市场的教育匹配现状

婚姻市场中两种什么样类型的人最终决定匹配在一起一直是令人感兴趣的话题。30年来我国适婚年龄人口的受教育程度不断提升,适婚年龄人口的婚姻观念和婚姻行为也随之改变,那么中国婚姻市场中已婚夫妇的教育匹配模式具体呈现怎样的特征以及由此产生了怎样的变化趋势?本文基于五普、六普微观数据匹配得到2000年婚姻市场匹配数据集和2010年婚姻市场匹配数据集,统计2000年和2010年已婚夫妇中妻子与丈夫的受教育情况,从而描述中国婚姻市场的教育匹配模式及其特征1(见表3)。

表3结果显示:第一,大部分已婚夫妇的受教育程度相同,学历差距越大,夫妇匹配的比例越低,教育同质匹配占主导地位。从2000年和2010年已婚夫妇双方受教育程度的统计结果来看,除未上过学的女性外,其他学历已婚夫妇中相同学历匹配的情况均占比最高。例如对小学学历的已婚夫妇而言,2000年相同学历匹配的比例为50.36%,2010年这一比例为53.81%;对大学本科及以上学历的夫妇而言,2000年相同学历匹配的比例为65.17%,2010年这一比例为69.74%。未上过学的已婚女性与小学学历男性婚配的比例最高,2000年未上过学的已婚女性与小学学历男性匹配的比例为49.35%,2010年这一比例上升到51.59%,在这部分群体中,“男高女低”的教育匹配模式成为主流。此外,对所有已婚夫妇而言,受教育程度差异越大,夫妇婚配比例越低,例如,2000年未上过学的女性与初中、高中、大学专科以及大学本科及以上学历男性匹配的比例依次为18.09%、3.48%、0.3%、0.08%。

第二,随着高等教育获得的性别差异缩小,教育同质匹配的主导地位逐渐加强。从2000年和2010年中国婚姻市场教育同质匹配的统计结果来看,除未上过学的已婚夫妇外,其他学历已婚夫妇教育同质匹配的比例均有所提高,小学、初中、高中、大学专科、大学本科及以上学历已婚夫妇相同学历匹配的比例分别从2000年的50.36%、67.98%、46.84%、44.65%、65.17%上升到2010年的53.81%、75.23%、51.37%、48.58%、69.74%。这说明高等教育普及程度以及教育资源均等程度的提升在带来我国适婚年龄人口(特别是适婚年龄女性)受教育水平提升的同时,也使教育同质匹配在婚姻教育匹配模式中占据更多的比重。

为了观察我国婚姻市场教育匹配模式的特征和变化,本文在表3的基础上统计了已婚男性、女性在不同教育匹配模式中的比例,从而更直观地反映出中国婚姻市场教育同质匹配、“男高女低”匹配、“女高男低”匹配之间的比例差异(见表4)。

表4显示出与表3一致的结果,教育同质匹配在已婚夫妇的教育匹配模式中占主导地位,除未上过学的女性外,其他各学历已婚男性、女性与配偶学历相同的比例均大于配偶学历更高的比例。表4结果还显示:随着女性受教育程度的大幅提升,中国婚姻市场教育同质匹配模式持续占据较大比重的同时,“男高女低”教育匹配模式的比例出现下降,而“女高男低”教育匹配模式的比例出现上升。在未上过学、小学、初中、高中学历的已婚女性中,配偶学历更高的女性比例从2000年的73.88%、47.73%、20.14%、25.97%下降到2010年的72.66%、44.85%、17.15%、20.93%,“男高女低”教育匹配模式的比例在大部分学历的女性中出现下降。在未上过学、小学、大学专科、大学本科及以上学历的已婚男性中,配偶学历更高的男性比例从2000年的19.29%、14.05%、4.91%、1.33%上升到2010年的20.59%、14.81%、9.81%、2.3%,“女高男低”教育匹配模式的比例在大部分学历特别是高学历男性中出现上升。

此外,表4结果验证了高学历女性在婚姻市场中的匹配能力并未减弱。对大学专科、大学本科及以上学历的女性而言,配偶学历更高的女性比例从2000年的21.13%、5.09%上升到2010年的23.02%、6.04%,说明高等教育的普及虽然带来了女性受教育程度的提升以及结婚率的下降,但并未导致高学历女性匹配能力的下降。

总之,在高等教育规模不断扩大,高等教育获得性别差异缩小,教育性别结构发生逆转的背景下,中国婚姻市场的教育匹配模式也随之发生改变。教育同质匹配模式保持主导地位的同时,传统“男高女低”教育匹配模式的比例出现下降,“女高男低”的教育匹配模式成为婚姻教育匹配的新趋势。

六、婚姻收益的测度结果

1. 不同受教育水平人口的婚姻收益

由于工作机会、职业收入、社会地位等因素的不同,不同受教育水平的群体从婚姻中获得的收益也存在差异。为了考察不同受教育水平适婚年龄人口的婚姻收益状况,本文首先根据2000年婚姻市场匹配数据集和2010年婚姻市场匹配数据集计算了2000年、2010年各受教育水平新婚夫妇中男性、女性的平均婚姻收益1(见表5)。

表5结果显示:第一,2000年高学历男性、女性的婚姻收益最高;2010年中学历男性、女性的婚姻收益最高。2000年高等教育还未完全普及,高学历人群在劳动力市场中更为稀缺,在婚姻市场中的议价能力也更强,通过结婚获得的收益更多。同时,该时期高学历人口规模整体较小,受传统婚姻观念的影响,这类群体普遍在达到适婚年龄后就选择结婚,已婚群体在较少的高学历群体中所占比重较大,因此通过婚姻收益测算公式计算的高学历人口婚姻收益较高。2010年受全国高校扩招的长期影响,我国高等教育事业发展迅速,高学历人口规模扩张,这类人群在劳动力市场中保持着持续的竞争优势,劳动收入也越来越高,这类人群更倾向于优先进入劳动力市场。此外,这一时期适婚年龄人口的思想观念随着经济独立性提高而发生转变,高学历群体对婚姻的依赖性降低,从婚姻中获取的收益随之下降。

第二,在低、中学历群体中,女性婚姻收益高于男性;在高学历群体中,男性婚姻收益高于女性。通过中国婚姻市场教育匹配模式的描述性统计结果可以看出:我国婚姻市场中教育同质匹配和“男高女低”教育匹配在2000年、2010年占比较高,适婚年龄女性往往倾向于和自己学历相当或比自己学历高的男性结婚。因此,低、中学历女性在婚姻市场中有更多的空间搜寻到学历相当或高于自己的配偶,而高学历女性相对来说则更难找到学历高于自己的配偶,部分高学历女性选择“下嫁”或推迟结婚,最终导致婚姻收益下降。同时,受传统家庭观念的影响,高学历女性进入家庭后需要承担更多的家庭内部劳动,使其难以完全发挥在劳动力市场中的竞争优势,这也会造成高学历女性婚姻收益的相对下降。

第三,总体来看女性的婚姻收益高于男性。这主要是由于适婚年龄群体中存在男多女少的现象,特别是在中国农村地区中该现象尤为突出,女性的稀缺导致其婚姻收益较高。同时,根据婚姻收益测算模型可以看出:婚姻市场中男女匹配时,女性一般会获得来自配偶的转移效用,而男性则需要转移一部分效用给配偶,例如中国部分地区的传统观念认为婚姻建立过程中男性需要支付一定金额的“彩礼”给女性。因此,婚姻收益整体上呈现出女性高于男性的特征。

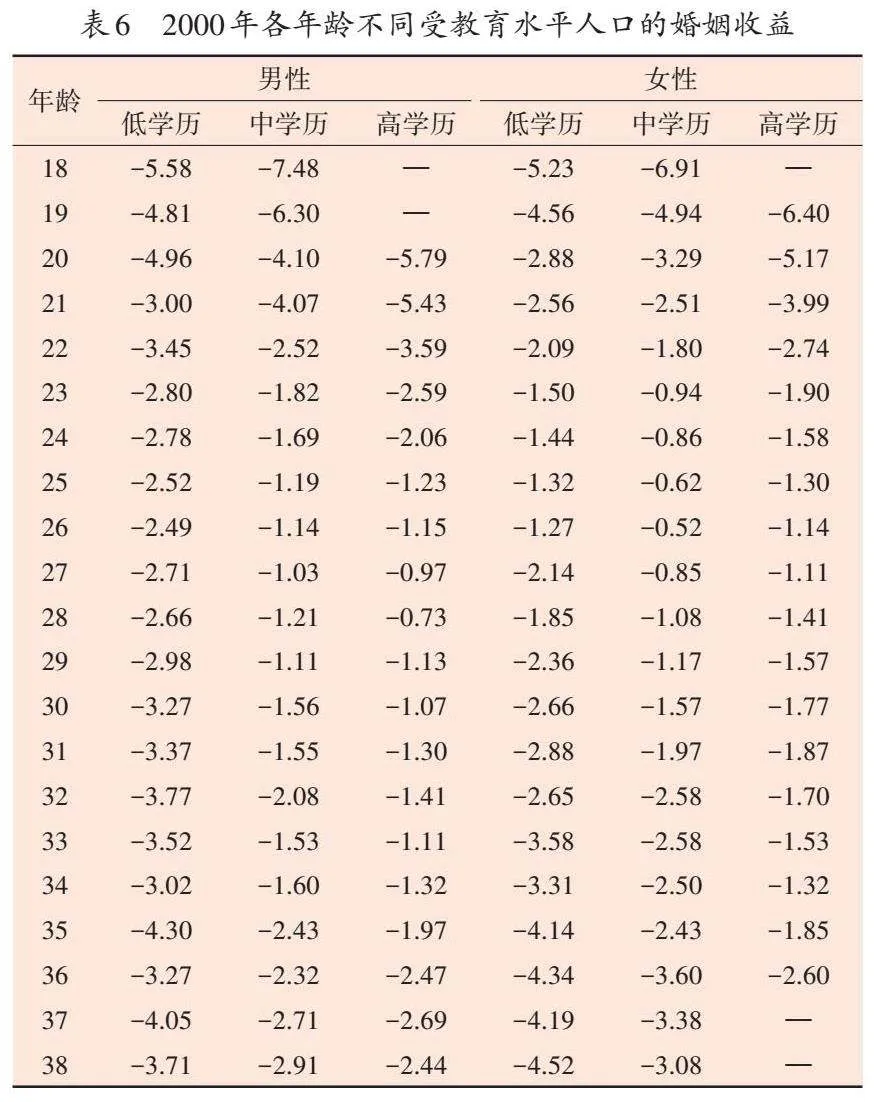

上述结论展示了不同学历男性、女性之间平均婚姻收益的整体特征。为了更详细地观察不同受教育水平适婚年龄人口婚姻收益的变动情况,本文进一步分年龄计算了2000年、2010年18-38岁不同学历新婚男性、女性的婚姻收益(见表6、表7)。

表6结果显示:第一,2000年各受教育水平人口的婚姻收益随年龄增长均呈先上升后下降的趋势,不同受教育水平人口达到婚姻收益峰值的年龄不同。低、中、高学历男性达到最高婚姻收益的年龄依次推迟,分别为26岁、27岁、28岁;高学历女性达到最高婚姻收益的年龄为27岁,相较于低、中学历女性的26岁而言也有所推迟。这说明学历越高,推迟结婚带来的婚姻收益也越高。

第二,在2000年婚姻市场中,对30岁以上的人口而言,学历越高则婚姻收益越高。随着受教育水平的提升,男性一方面能够有更多的机会匹配到与自己择偶标准相符的女性,在婚姻市场中的匹配能力变强;另一方面通过自身能力的提升,高学历男性能够在更丰厚的物质基础上组建家庭,承担起更多的家庭责任,因此婚姻收益更高。就女性而言,高学历女性在2000年婚姻市场中的稀缺性较强且进入婚姻市场的年龄普遍较大,在传统婚姻家庭观念的影响下,这部分女性仍保留了对婚姻的依赖性,大部分高学历女性在达到适婚年龄后都会选择结婚,因此在这一时期,高学历已婚女性与高学历单身女性的数量比值相对较大。同时,学历的适当提升也使其能够拥有更多的机会在婚姻市场中搜寻到高质量的结婚伴侣,从而获得较高的婚姻收益。整体而言,“晚婚”的高学历群体能够获得更高的婚姻收益。

表7展示了2010年各受教育水平人口的婚姻收益随年龄变动的情况。与2000年相似,2010年各受教育水平人口的婚姻收益随年龄的提升也呈先上升后下降的趋势。低、中、高学历男性达到最高婚姻收益的年龄依次推迟,分别为25岁、27岁、30岁;中、高学历女性的婚姻收益在26岁达到峰值,相较于低学历女性的25岁而言也有所推迟。

综合来看,低、中学历群体达到最高婚姻收益的最佳结婚年龄在25-27岁,高学历群体达到最高婚姻收益的最佳结婚年龄在26-30岁,这说明受教育水平的提升使得高学历人口从婚姻中获得最高收益的年龄推迟,推迟结婚的高学历群体能够获得更高的婚姻收益,因此,“晚婚”将成为高学历人口必要的理性选择。这一结论从婚姻收益的角度解释了我国适婚年龄人口中受教育水平越高结婚率越低的现象。

2. 不同教育匹配模式下的婚姻收益

上述结果虽然呈现了教育与婚姻收益之间的关系,但还无法反映各学历人口因不同的婚姻选择行为而产生的婚姻收益情况及其差异,各受教育水平人口在不同教育匹配模式下的婚姻收益还有待进一步测算和分析。因此,根据2000年婚姻市场匹配数据集和2010年婚姻市场匹配数据集,本文首先测度了低、中学历与高学历人口在配偶为低、中学历和高学历时的平均婚姻收益,探究不同教育匹配模式间平均婚姻收益的差异(见表8)。

表8结果显示:第一,教育同质匹配模式下的婚姻收益最高。对所有学历的男性、女性而言,在配偶与自己学历相同的匹配模式中婚姻收益最高。一方面,微观经济专业化理论认为当配偶的互补性特征相似或替代性特征不同时,婚姻收益最大。Becker将个体受教育程度划入互补性特征中,[10]因此与学历相当的配偶结婚在理论上会获得更高的收益。另一方面,同质婚理论认为社会阶层地位相似的个体更容易缔结婚姻,且婚后关系更加稳定,而处于不同阶层地位的夫妻不仅在价值观、生活习惯上存在较大差异,而且难以获得原生家庭的认可和支持,不利于婚姻关系的维系。因此,教育同质匹配模式能够带来最高的婚姻收益。

第二,在同一受教育水平的人口中,“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益高于“女高男低”教育匹配模式下的婚姻收益。在低、中学历人口中,对女性而言,2000年丈夫为高学历的婚姻收益为-3.75,2010年丈夫为高学历的婚姻收益为-3.66;对男性而言,2000年妻子为高学历的婚姻收益为-4.59,2010年妻子为高学历的婚姻收益为-4.38。在高学历人口中,对女性而言,2000年丈夫为低、中学历的婚姻收益为-2.09,2010年丈夫为低、中学历的婚姻收益为-3.03;对男性而言,2000年妻子为低、中学历的婚姻收益为-1.90,2010年妻子为低、中学历的婚姻收益为-2.75。这说明在同一受教育水平的人口中,女性向上婚比男性向下婚的婚姻收益高。

第三,除教育同质匹配模式外,“男高女低”的教育匹配模式将同时提高男女双方的婚姻收益。低、中学历男性在教育同质匹配与“女高男低”匹配模式之间的婚姻收益差距高于低、中学历女性在教育同质匹配与“男高女低”匹配模式之间的婚姻收益差距。高学历男性在教育同质匹配与“男高女低”匹配模式之间的婚姻收益差距小于高学历女性在教育同质匹配与“女高男低”匹配模式之间的婚姻收益差距。这说明女性在向上匹配的教育匹配模式中获得的婚姻收益高于男性,男性在向下匹配的教育匹配模式中获得的婚姻收益高于女性,因此,“男高女低”的教育匹配模式成为除教育同质匹配模式外的第二选择。

为了进一步比较各学历人口匹配不同学历配偶时的婚姻收益,接下来,本文分别测度了低、中、高学历男性、女性分别在配偶为低、中、高学历时的婚姻收益,从而更直观地观察教育同质匹配、“男高女低”与“女高男低”教育匹配模式之间婚姻收益的特征和差异(见图1)。

图1结果显示:低、中、高学历男性、女性均在与相同学历的配偶结婚时婚姻收益最高。同时,对低学历和高学历男性、女性而言,与配偶之间的学历差异越大,婚姻收益越低。此外,2000年各学历男性、女性在“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益明显大于在“女高男低”教育匹配模式下的婚姻收益。而随着受教育水平的不断提升以及教育性别均等程度的提高,2010年各学历“男高女低”与“女高男低”教育匹配模式下的婚姻收益差距均明显缩小。例如2010年高学历男性、女性与中学历配偶结婚的婚姻收益近乎一致。

上述结果表明中国婚姻市场中教育同质匹配模式下的婚姻收益最高,“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益位居第二,但“男高女低”与“女高男低”匹配模式下的婚姻收益差距正逐渐缩小,这说明“女高男低”的匹配模式正成为中国婚姻市场教育匹配的新趋势。

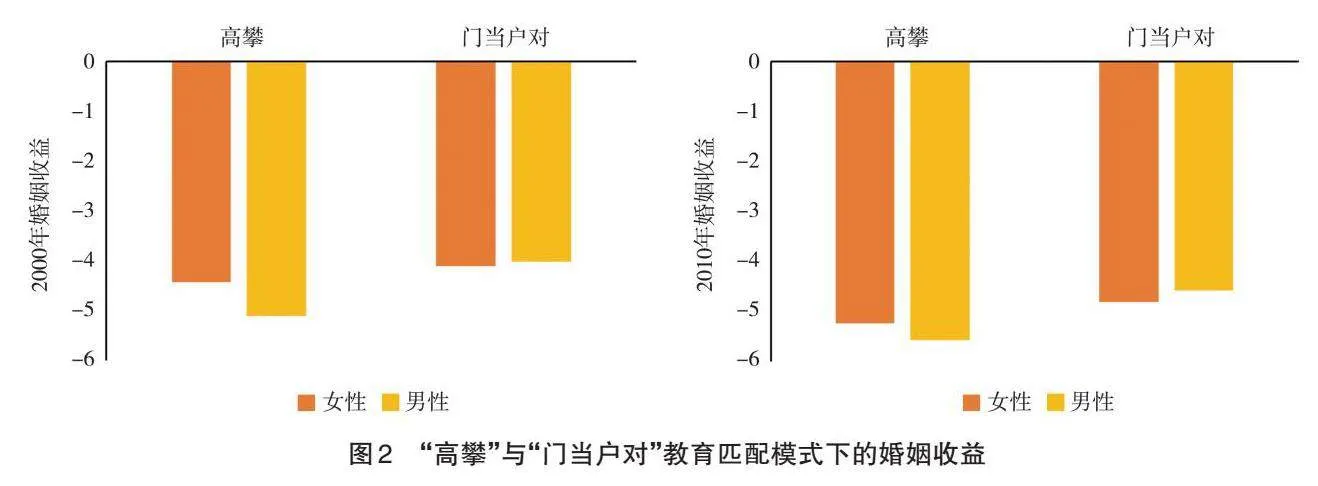

针对婚姻教育匹配新趋势的出现,本文对所有新婚夫妇在教育同质匹配、“男高女低”、“女高男低”教育匹配模式下的婚姻收益进行了比较,从婚姻收益的角度整体探讨“女高男低”教育匹配模式出现的合理性。本文根据各受教育水平男性、女性在不同教育匹配模式下的婚姻收益测算结果,进一步统计了所有新婚男性、女性在与学历高于自己的配偶结婚(以下简称高攀)和与自己学历相当的配偶结婚(以下简称门当户对)这两种教育匹配模式下的婚姻收益状况(见图2)。

图2结果显示:“门当户对”的教育同质匹配模式的婚姻收益最高。除此之外,2000年男性“高攀”的婚姻收益明显低于女性“高攀”的婚姻收益,2010年男性“高攀”与女性“高攀”的婚姻收益差距明显缩小。2000年女性“高攀”的婚姻收益大于男性“高攀”的婚姻收益,“男高女低”的教育匹配模式在2000年具有较大优势。2010年除了教育同质匹配的婚姻收益最高外,男性、女性“高攀”的婚姻收益差异明显减小,男性、女性选择与学历高于自己的配偶结婚带来的婚姻收益差别不大,“男高女低”的教育匹配模式在婚姻收益上的优势减弱。综合来看,除教育同质匹配模式外,“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益较高,但“女高男低”与“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益差距正逐渐缩小,这一结论从婚姻收益的角度解释了“女高男低”的教育匹配模式正在成为中国婚姻市场教育匹配新趋势的现象。

七、结论与建议

本文基于第五次、第六次全国人口普查微观数据和第七次全国人口普查长表数据资料,描述分析了中国婚姻市场的受教育现状、教育匹配模式现状及变化特征,同时基于微观数据构建的婚姻匹配数据库测度了不同受教育水平人口及其在不同教育匹配模式下的婚姻收益,从而考察教育及教育匹配带来的婚姻收益差异,从婚姻收益的角度解释了当前中国婚姻市场在教育及教育匹配模式方面呈现出的新特征和新趋势。研究结果表明:第一,高等教育普及程度在我国适婚年龄人口中不断加深,受教育时间的延长带来了高学历适婚年龄人口结婚率的下降。与此同时,适婚年龄人口在高等教育获得方面的性别差异逐渐缩小,近10年来已出现教育性别差异的逆转。第二,在高等教育规模不断扩大,教育获得性别差异不断缩小的背景下,中国婚姻市场的教育匹配模式也随之出现调整。教育同质匹配模式保持主导地位的同时,传统“男高女低”教育匹配模式的比例出现下降,而“女高男低”教育匹配模式的比例有所上升,成为婚姻教育匹配的新趋势。第三,婚姻收益测算结果表明:整体上,女性的婚姻收益高于男性。分受教育水平来看,在低、中学历人口中,女性婚姻收益高于男性;在高学历人口中,男性婚姻收益高于女性。对低学历和高学历人口而言,与配偶的受教育水平差异越大,婚姻收益越低。第四,教育同质匹配模式下的婚姻收益最高,“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益次之。随着受教育水平的提升和教育性别差异的缩小,“女高男低”和“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益差距正逐渐缩小。此外,本文还发现受教育水平的提升使得高学历人口从婚姻中获得最高收益的年龄推迟,“晚婚”将成为高学历人口必要的理性选择,这一结论也从婚姻收益的角度解释了我国适婚年龄人口随着受教育水平的提升结婚率出现下降的现象。

基于此,本文提出以下建议:第一,政府和教育部门在持续扩大高等教育普及范围,提高教育获得的性别均等化程度的同时,应加强教育差异群体的婚姻辅导工作。本文的研究表明在低学历、高学历人口中,与配偶的受教育水平差异越大,婚姻收益越低,受教育水平的提升并未直接带动婚姻收益的提升。因此,针对低学历和高学历人口,政府可以提供定制化的婚姻辅导服务,帮助这类人群更好地理解和适应与配偶的教育水平差异,正确规划不同教育匹配模式下适宜的家庭分工模式,有助于提高婚姻质量,缓解因教育差异引起的婚姻收益下降现象。

第二,在家庭内部要树立夫妻家庭地位平等的观念,淡化家庭分工中的性别因素。本文的研究表明女性的婚姻收益整体高于男性,但在高学历群体中,女性的婚姻收益却低于男性。这说明虽然高学历女性能够在婚姻市场上寻找到组建家庭的伴侣,但传统“男主外、女主内”式的家庭性别分工在一定程度上为高学历女性带来了婚姻束缚,而由此带来的女性婚姻收益下降现象也将不利于高学历家庭维持婚姻稳定。因此,家庭内部应树立夫妻地位平等、家务共担的观念从而避免高学历女性因承受过多的家庭内部劳动而丧失劳动力市场竞争优势,同时也能够避免男性因单方面承担过多的家庭支出责任而承受过高的经济压力,有助于增加男女双方的婚姻吸引力和婚姻稳定性,从而提高婚姻收益。

第三,婚姻市场中的个体应转变传统的婚姻教育匹配观念,提倡多元化的择偶标准。本文的研究表明教育同质匹配模式能带来最高的婚姻收益,“女高男低”和“男高女低”教育匹配模式下的婚姻收益差距正逐渐缩小,然而,教育异质匹配模式下的婚姻收益整体上并未明显提升。教育同质匹配在婚姻教育匹配中长期保持主导地位,但该匹配模式的产生更多是出于追求经济回报而非满足情感诉求的目的,若一味追求“门当户对”,将使低学历与低学历匹配的家庭、高学历与高学历匹配的家庭越来越多,从而造成越来越严重的社会分化,最终导致低学历家庭的生存处境更加艰难,教育异质匹配模式下的婚姻收益也很难提升。因此,提倡婚姻市场中个体的婚姻匹配观念从“经济回报”向“情感需求”转变或许对社会整体婚姻收益的提升以及社会不平等现象的改善具有推动作用。

【参考文献】

[1] Blau P M,Duncan O D. The American Occupational Structure[J]. American Sociological Review,1967,33(2):296.

[2] 张玉林. 分级办学制度下的教育资源分配与城乡教育差距:关于教育机会均等问题的政治经济学探讨[J]. 中国农村观察,2003(1):10-22.

[3] Xie Y,Cheng S,Zhou X. Assortative Mating without Assortative Preference[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2015,112(19):5974-5978.

[4] 石磊. 新中国成立以来教育婚姻匹配的变迁[J]. 人口研究,2019(6):90-104.

[5] 范文婷,宋健,李婷. 高等教育与女性婚配:基于年龄、时期和队列的视角[J]. 人口学刊,2018(2):48-59.

[6] 王立军,王玥,胡耀岭. 中国教育获得性别差异逆转下婚姻有效供给匹配失衡研究[J]. 中国人口科学,2022(3):31-45.

[7] 李春玲. “男孩危机”“剩女现象”与“女大学生就业难”:教育领域性别比例逆转带来的社会性挑战[J]. 妇女研究论丛,2016(2):33-39.

[8] 马磊. 同质婚还是异质婚?——当前中国婚姻匹配模式的分析[J]. 人口与发展,2015(3):29-36.

[9] Qian Y. Gender Asymmetry in Educational and Income Assortative Marriage[J]. Journal of Marriage and Family,2017,79(2):318-336.

[10] Becker G S. Theory of Marriage:Part I[J]. Journal of Political Economy,1973,81(4):813-846.

[11] Kremer M. How Much Does Sorting Increase Inequality?[J]. The Quarterly Journal of Economics,1997,112(1):115-139.

[12] Ultee,Wont C,Ruud L. Educational Heterogamy and Father to Son Occupational Mobility in 23 Industrial Nation[J]. European Sociological,1990,31(6):125-149.

[13] 李煜. 婚姻匹配的变迁:社会开放性的视角[J]. 社会学研究,2011(4):122-136.

[14] Bavel J V,Klesment M. Educational Pairings,Motherhood,and Women’s Relative Earnings in Europe[J]. Demography,2017,54(6):2331-2349.

[15] Schwartz C R. Trends and Variation in Assortative Mating:Causes and Consequences[J]. Annual Review of Sociology,2013,39(1):451-470.

[16] 马磊,袁浩,顾大男. 婚姻匹配研究:理论与实证[J]. 人口与经济,2019(3):1-15.

[17] Matthiijs K. Status Homogamy in the United States[J]. American Journal of Sociology,1991,97(2):496-523.

[18] 李煜,陆新超. 择偶配对的同质性与变迁:自致性与先赋性的匹配[J]. 青年研究,2008(6):27-33.

[19] Blossfeld H P,Huinink J. Human Capital Investments or Norms of Role Transition? How Women’s Schooling and Career Affect the Process of Family Formation[J]. American Journal of Sociology,1991,97(1):143-168.

[20] Chun H,Lee I. Why Do Married Men Earn More:Productivity or Marriage Selection?[J]. Economics Inquiry,2001,39(2):307-319.

[21] Groothuis P,Gabriel P E. Positive Assortative Mating and Spouses as Complementary Factors of Production:A Theory of Labor Augmentation[J]. Applied Economics,2010,42(9):1101-1111.

[22] 郭婷,秦雪征. 婚姻匹配、生活满意度和初婚离婚风险:基于中国家庭追踪调查的研究[J]. 劳动经济研究,2016(6):42-68.

[23] 王晓磊,杨晓蕾. 夫妻教育匹配对婚姻质量的影响研究:基于社会性别的视角[J]. 西北人口,2019(2):107-118.

[24] 郑晓冬,方向明. 婚姻匹配模式与婚姻稳定性:来自中国家庭追踪调查的经验证据[J]. 人口与经济,2019(3):16-31.

[25] 王杰,李姚军. 教育婚姻匹配与婚姻满意度[J]. 中国人口科学,2021(2):52-63.

[26] 石磊,李路路. 中国的教育婚姻匹配变迁与家庭收入差距[J]. 中国人民大学学报,2022(2):77-90.

[27] 石磊. 教育婚姻匹配变迁与家庭收入差距[J]. 青年研究,2022(1):28-39.

[28] Ribar D C. What Do Social Scientists Know about the Benefits of Marriage? A Review of Quantitative Methodologies[Z]. IZA Discussion Papers,No.998,2004.

[29] Choo E,Siow A. Who Marries Whom and Why?[J]. Journal of Political Economy,2006,114(1):175-201.

[30] Choo E,Siow A. Estimating a Marriage Matching Model with Spillover Effects[J]. Demography,2006,43(3):463-490.

[31] Bruze G A,Svarer M A,Weiss Y B. The Dynamics of Marriage and Divorce[J]. Journal of Labor Economics,2015,33(1):123-170.

[32] Botticini M,Siow A. Are There Increasing Returns in Marriage Markets?[Z]. IGIER Working Paper,No.395,2011.

[33] Loren B,Siow A,Carl V. Large Demographic Shocks and Small Changes in the Marriage Market[J]. Journal of the European Economic Association,2016,14(6):1437-1468.

[34] Loren B,Hongbin L,laura T,Jiaqi Z. Are China’s “Leftover Women” Really Leftover? An Investigation of Marriage Market Penalties in Modern-day China[Z]. Working Paper Series,Rimini Centre for Economic Analysis,2018:18-33.

[35] 程时雄. 婚姻匹配理论及其实证应用新进展[J]. 人口学刊,2022(6):15-32.

[36] Mcfadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior,Frontiers in Econometrics[M]. New York:Academic Press,1974:105-142.

[37] Becker G S. Theory of Marriage:Part II[J]. Journal of Political Econom,1974,82(2):11-26.

[责任编辑 王晓璐]

Education Matching Patterns and

Marriage Gains Estimation in China’s Marriage Market

CHENG Shixiong,JIN Meiling

(School of Business,Hubei University,Wuhan Hubei,430062,China)

Abstract:Marriage matching is the result of maximizing the marriage gains of both spouses,and the continuous advancement of higher education in China has led to the adjustment of the education matching pattern in China’s marriage market,mapping out the double transformation of the marriage gains and the gains gap under different education matching patterns. Existing studies mainly focus on the economic and social effects of marriage education matching,to some extent ignoring the impact of education and education matching patterns on marriage gains at the micro-individual level,as well as the characteristics and change of education matching patterns reflected by marriage gains. It has become a deep-rooted problem in the research field of marriage matching to verify the selection basis of individuals searching for potential spouses in China’s marriage market and to provide economic explanations for the differences in the characteristics and development trends of past,current and future education matching patterns from the perspective of marriage gains. Therefore,based on the microdata of the fifth and sixth national census and the long form data information of the seventh national census,this study analyzes the current situation and changes in education and education matching in China’s marriage market. At the same time,this study constructs a marriage matching database through the microdata and uses the CS model to measure the marriage gains and the gains gaps under different education matching patterns for the population of each education level. The new features and changes presented in China’s marriage market at the level of education and education matching pattern are interpreted. This study finds that,firstly,as the popularization of higher education in China continues to increase,the gender gap in access to higher education among the marriageable age population has gradually narrowed,and the phenomenon of reversal of the gender gap in education has been observed in the past decade. Secondly,against the backdrop of the continuous advancement of higher education,the education matching pattern in China’s marriage market has also been adjusted accordingly,with the education homogeneous matching maintaining its dominant position,the proportion of “male high and female low” is decreased,while the “female high and male low” has become a new trend in marriage education matching. Thirdly,the results of the marriage gains measurement show that,overall,females’ marriage gains are higher than those of males. In terms of education level,among the population with low and medium education,females’ marriage gains are higher than those of males,while among the population with high education,males’ marriage gains are higher than those of females. Among the population with low and high education,the greater the difference in education level with the spouse,the lower the marriage gains. Fourthly,marriage gains are highest in the education homogeneous matching pattern,and second highest in the “male high and female low” education matching pattern,but the difference in marriage gains between the “female high and male low” and “male high and female low” education matching patterns is gradually narrowing. To improve residents’ marriage gains and narrow the gains gap,the government and education departments should strengthen the marriage counseling work for educationally different groups while actively promoting the development of higher education. And the concept of equal status of husband and wife should be established within the family to dilute the gender factor in the division of labor in the family. In addition,the traditional concept of marriage education matching for individuals in the marriage market should be transformed,and diversified criteria for choosing a spouse should be promoted. These initiatives will contribute to the enhancement of the overall marriage gains in society and the reduction of social inequality.

Key Words:Marriage Market,Education Matching Patterns,Marriage Matching,Marriage Gains