高学历育龄人群三孩生育意愿研究

2024-04-29于长永喻贞胡静瑶齐雪婷

【摘 要】 文章基于2021年中国综合社会调查(CGSS)数据,采用二元Logit回归模型、门槛效应模型和倾向值匹配(PSM)等方法实证分析高学历育龄人群的三孩生育意愿以及生育支持条件对其的影响。研究结果表明:高学历育龄人群的三孩生育意愿相对较低,平均只有14.1%的高学历育龄人群愿意生育三孩,而低学历育龄人群有18.4%愿意生育三孩。高学历育龄人群愿意生育三孩的比例与已育二孩的性别结构有关。已有两个儿子、两个女儿和一儿一女的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例分别为12.3%、16.0%和13.9%。家庭收入水平对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著的正向影响,且存在显著的收入门槛效应。随着家庭收入水平的提高,家庭收入对高学历育龄人群三孩生育意愿的边际影响效应呈现出先增大后减小的倒“U”型关系,家庭收入水平对家庭收入为11万元-36万元的高学历育龄人群三孩生育意愿的影响效应最大,对家庭收入为11万元以下和36万元以上高学历育龄人群三孩生育意愿的影响效应较小。相对于没有托育服务的高学历育龄人群而言,政府而非市场提供低价优质的托育服务能够显著增强高学历育龄人群的三孩生育意愿。政策启示在于:一是提高中国育龄人群的三孩生育水平,不能把过高的期望寄托在高学历育龄人群,尤其是已育有两个孩子的高学历育龄人群;二是提高已育两个孩子高学历育龄人群的三孩生育水平,重点关注已育两个女儿且家庭收入为11万元-36万元的高学历育龄人群;三是降低高学历育龄人群三孩生育的直接成本和机会成本,加强生育支持政策评估,进一步完善高学历育龄人群的生育休假政策和生育三孩家庭的收入补贴政策,优化高学历人群的延迟退休政策,消除高学历育龄女性的就业歧视,仍然是激励高学历人群生育三孩的重要举措;四是政府主动承担婴幼儿的托育服务,为育龄人群提供低价优质的托育服务,能够达到事半功倍的三孩生育激励效应。

【关键词】 三孩政策;高学历人群;生育支持;生育意愿

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.02.002

【文章编号】 1004-129X(2024)02-0023-20

一、问题的提出

中国是一个人口大国,人口问题始终是全局性、长期性和战略性问题,[1]事关中国式现代化的进程和质量以及中华民族的伟大复兴。[2]人口问题的核心是两个方面的协调性问题:一是人口自身发展的协调性问题,二是人口与经济社会发展以及与资源环境的协调性问题。人口自身发展的协调性问题包括数量、质量、结构与分布四个方面,而人口与经济社会发展以及资源环境的协调性问题实质是人口发展是否为经济社会发展提供了良好的人口条件、是否实现了资源充分利用和环境友好型的人口发展。人口问题的两个协调性交织于人口总量问题。2022年中国出生人口为956万feac892644c2abac8d315224aac5b40ac5a3339e8335a1b66e01b67286eca907人,而死亡人口却达到1 041万人,人口总量净减少85万人,[3]出现了中华人民共和国成立70年来的首次人口负增长。中国人口负增长的趋势将在人口惯性和20世纪60年代婴儿潮快速到来的双重影响下呈现出加速发展态势,国家统计局公布的最新数据显示2023年比2022年人口净减少208万,在一定程度上佐证了这一推断。[4]因此,作为一个世界人口大国,在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略进程中,如何保持适度的人口增量将是中国人口发展面临的重大现实问题。

国家早已意识到人口增长的衰减趋势,并通过不断优化生育政策促进人口合理增长。党的十八大以来,国家从两个方面优化生育支持政策:一是逐步放松生育限制,包括2013年党的十八届三中全会决定实施的“单独二孩”政策、[5]2015年党的十八届五中全会决定实施的“全面两孩”政策以及2021年6月中共中央、国务院决定实施的“全面三孩”政策;[6-7]二是优化生育服务,包括修改中华人民共和国人口与计划生育法、[8]完善生育登记制度、[9]实施母婴安全行动、[10]实施育儿支出税收减免政策、[11]发展普惠性托育服务[12]等。从近8年来中国每年出生人口数量的变动趋势看,只有实施“单独二孩”和“全面两孩”政策的次年出现过人口出生“小高峰”,其他年份中国出生人口均呈现出不断减少趋势。2021年“全面三孩”政策的实施不仅没有带来人口出生“小高峰”,2022年出生人口总量反而比2021年净减少了106万人。2021年以来中国的总和生育率已经从“七普”数据公布的1.3持续下降到2022年的1.08左右,远远低于世代更替水平。[13]在这种背景下,支持和鼓励生育已经成为促进中国人口均衡发展的当务之急。

育龄人群的生育行为由主观生育意愿和客观生育条件共同决定。主观上不愿意生和客观上没有条件生都很难达到刺激育龄人群多生育的目标,特别是在避孕技术高度发达的时代,主观生育意愿对生育行为具有决定意义。[14]而客观生育条件能够为因养育压力而犹豫不决的育龄人群提供生育刺激,这对提高社会的总和生育率同样具有重要的现实意义。不同育龄人群的客观生育条件是不同的。而高学历人群往往是客观生育条件较好的人群。受教育程度与工资收入水平之间的正相关关系支持这一判断。[15]因此,如果高学历育龄人群主观上愿意生,生育意愿能够比较容易地转化为实际生育行为。在国家全面实施“一对夫妇可以生育三个孩子”的政策背景下,高学历育龄人群的三孩生育意愿显然是值得探讨的重要议题。尽管大量的国内外研究证明生育意愿与生育行为之间存在明显的背离现象,意愿生育率到底是大于实际生育率还是低于实际生育率受到历史时期和国别因素的影响,[16]生育意愿能否转化为实际生育行为是一个受多种因素影响的复杂决策过程,[17]但作为一个独特的群体,高学历人群的生育意愿对该群体生育行为的影响仍然具有较强的预测价值。

高学历人群的生育意愿包括一孩生育意愿、二孩生育意愿和三孩生育意愿三种情况。本文关注高学历人群的三孩生育意愿源于三个方面的原因:一是中共中央、国务院已经于2021年6月正式提出“一对夫妇可以生育三个孩子”,“三孩政策”到底能够多大程度上释放生育潜能值得关注;二是随着社会经济发展以及生育环境的变迁,生育已经成为一个高成本的人口行为,相对而言高学历人群生养孩子的条件更加优越,在不考虑其他因素的情况下,高学历人群的三孩生育意愿更容易转化为三孩生育实践,分析高学历育龄人群的三孩生育意愿,对预测“三孩政策”背景下其他育龄人群三孩生育潜能的释放具有重要参考价值;三是国家出台“三孩政策”的目的是为了刺激育龄人群生育三孩,而不是刺激育龄人群生育二孩,分析高学历人群三孩生育意愿是评估三孩生育政策实践效果的最直接体现。因此,本文重点分析高学历人群三孩生育意愿而不是二孩生育意愿。

回顾已有的文献,相关研究集中在三个方面:一是生育意愿的变迁规律。研究结果表明:1980年以来中国人的理想子女数呈减少趋势,2000年之后主要表现为“儿女双全”的二孩生育意愿,平均理想子女数处在1.6~1.8之间;[18]二是生育意愿与生育行为的关系。针对发达国家(地区)的经验研究表明意愿生育子女数明显低于实际生育子女数量,而针对发展中国家(地区)的研究结果则呈现出完全相反的结果。[16]针对中国上海地区的经验研究表明意愿生育子女数与实际生育行为之间存在“趋同型”“倒挂型”“偏低型”和“脱钩型”四种关系类型;[19]三是生育意愿的影响因素。包括生育政策对生育意愿的影响、[20]住房价格对生育意愿的影响、[21]社会保障对生育意愿的影响、[22]数字经济对生育意愿的影响、[23]教育投入对生育意愿的影响、[24]人口学特征对生育意愿的影响、[25]父辈生育观念和行为对生育意愿的影响以及地区因素和性别偏好对生育意愿的影响等。[26-27]也有学者从人群角度分析生育意愿问题,如独生子女的生育意愿、[28]流动人口的生育意愿、[29]农民工的生育意愿等。[30]但是已有文献对高学历人群的生育意愿(特别是针对已育有二孩高学历人群的三孩生育意愿)的研究更为少见。基于此,本文将利用2021年中国综合社会调查(CGSS)数据实证分析这一问题。一方面弥补已有研究存在的不足,另一方面也为国家生育政策改革、促进人口均衡发展提供启示与借鉴。

二、概念界定、数据来源与三孩生育意愿水平

(一)概念界定

本文的核心概念有两个:一是高学历人群,二是生育意愿。

学历是指一个人受教育的经历,反映了一个人的受教育程度。一个人的学历高低是相对的,最高的学历是博士研究生,最低的学历是没有上过学即文盲。但是什么样的学历是高学历并没有一个统一的界定。有的学者认为大专及以上学历的人群就是高学历人群,[31]有的学者认为大学本科及以上学历就是高学历人群,[32-33]也有学者认为高学历人群是博士研究生学历的人群,[34]还有学者认为高学历人群是指研究生以上学历的人群1。统计数据表明2018年中国25岁及以上劳动力的平均受教育年限只有7.8年,[35]女性劳动力比男性劳动力的受教育年限更低。[36]25岁及以上劳动力接近8年的受教育年限,也就是相当于初中水平。相对而言,大学本科以上学历的人群完全可以称之为高学历人群。基于此,本文所指的高学历人群是指拥有大学本科及以上学历的人群。

生育意愿是一个多维度的概念,包括三个方面:即意愿生育数量、意愿生育时间和意愿生育性别。[8]其中意愿生育数量又可以划分为三个层次:一是理想子女数(Idea Family Size),它反映的是一种生育态度(Attitudes Toward Fertility),受社会文化因素影响较大且具有稳定性,生育态度往往是不考虑自身生育条件下的生育意愿;[37]二是期望子女数(Desired Family Size),是指本人期望所能生育的子女数量,常常用生育需求水平加以反映;[38]三是计划或打算生育的子女数(Fertility Intention or Intended Family Size),它是综合自身情况、国家政策因素以及经济社会环境因素下的理性决策行为。在生育意愿研究中使用计划生育的子女数量来反映生育意愿是最为常见的操作化方法,因为计划生育子女数与实际生育行为的关系最为密切。[39]因此,本文所指的生育意愿是指意愿生育数量,并采用第三种界定。

(二)数据来源

本文使用的数据来自中国人民大学调查与数据中心组织实施的中国综合社会调查(CGSS)。该调查从2003年开始每年组织一次,调查采用多阶段分层(PPS)概率抽样方法,收集18岁以上中国居民的基本信息,不同年份调查的主题和内容有差异。本文使用2021年最新公布的调查数据,使用2021年的数据有三个原因:一是2021年的数据是CGSS调查数据公布的最新数据,样本分布在全国19个省市,数据的代表性和及时性都比较好;二是2021年的调查数据样本量比较大,有效样本量达到8 188个;三是2021年的调查数据涵盖了育龄人群的生育意愿信息。育龄人群一般是指处在15-49岁年龄区间的人群,由于调查抽样规则问题,本文并未包含18岁以下的人群,而且18岁以下极少是高学历人群。

(三)三孩生育意愿

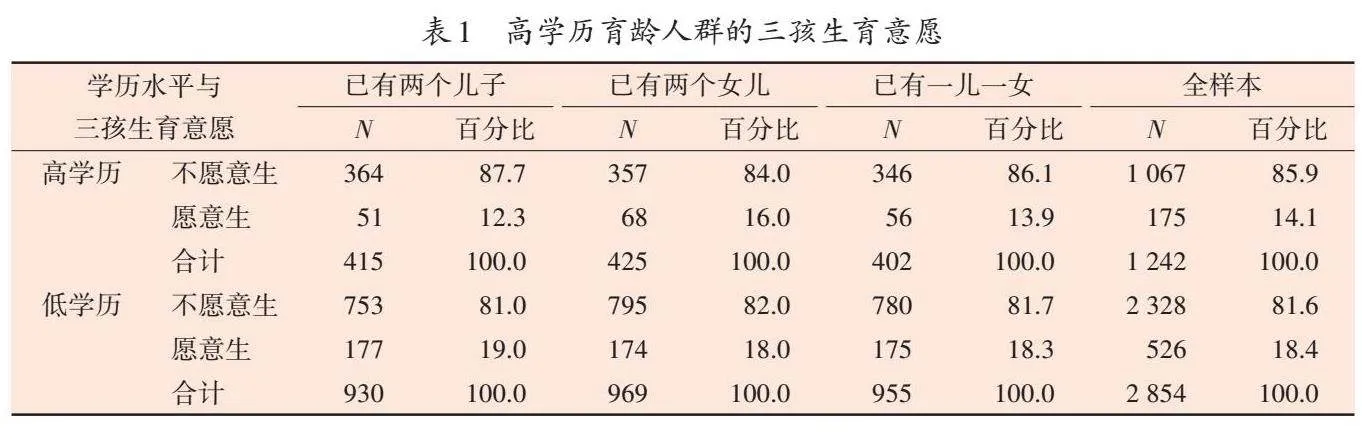

高学历育龄人群的三孩生育意愿包括三种情况:一是高学历育龄人群尚未生育子女时的三胎生育意愿;二是高学历育龄人群已经生育一个孩子时的三胎生育意愿;三是高学历育龄人群已经生育两个孩子时的三胎生育意愿。由于生育意愿转化为生育行为,本身就存在很多变数,那么高学历育龄人群距离生育三孩的时间跨度越久,三胎生育意愿转化为三胎实际生育行为的变数就越大,进而导致三孩生育意愿对三孩生育行为的预测价值就越小。为了尽可能降低生育意愿对生育行为的预测性误差,本文所分析的高学历人群三孩生育意愿是指高学历育龄人群已经生育两个孩子时的三孩生育意愿。同时,高学历育龄人群已经生育的两个子女可能是两个儿子,也可能是两个女儿,还可能是一个儿子和一个女儿。因此,本文所分析的高学历育龄人群三孩生育意愿分别是指上述三种情况下的三孩生育意愿。已育二孩高学历育龄人群的三孩生育意愿见表1。

表1的统计结果显示已育有两个孩子的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例平均为14.1%,而低学历育龄人群愿意生育三孩的比例平均为18.4%。这说明高学历育龄人群的三孩生育意愿相对较低。独立样本[t]检验结果表明高学历与低学历已有二孩育龄人群的三孩生育意愿的差异,在1%显著性水平下([P]=0.000)通过了显著性检验,这表明高学历与低学历育龄人群三孩生育意愿的差异是客观存在的1。就高学历育龄人群而言,已有两个儿子的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例为12.3%,已有两个女儿和已有一儿一女的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例分别为16.0%和13.9%。相对而言,已育有两个女儿的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例最大,而已育有两个儿子的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例最小,已育有一儿一女的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例居中。方差分析法的显著性检验结果表明[P]值为0.078,小于0.1,即已有两个儿子、一儿一女和两个女儿的高学历育龄人群意愿存在组间显著性差异。这也与已有研究结果相一致,即较之生育两个男孩的家庭,那些生育两个女孩或一个男孩及一个女孩的母亲愿意生三孩的比例更高。[27]在中国很多父母认为只有为儿子娶回媳妇、把女儿顺利嫁出才算完成作为父母的使命,并且为了给儿子娶回媳妇还需要准备婚房、高额的彩礼以及小汽车等,而出嫁女儿的负担则明显较小。因此,已有子女的养育负担往往成为已生育二孩育龄人群是否生育三孩的重要考虑因素。[40]

三、研究假说、变量选择与模型构建

(一)理论分析与研究假设

生育意愿是一个典型的人口问题,但生育意愿的学术研究却受到经济学、社会学和人口学等多学科理论的关注和深入探讨。经济学对生育问题的关注可以追溯至古典经济增长模型,[22]早在1798年,马尔萨斯(Malthus)的人口理论就从宏观和历史的角度探讨生育行为、人口增长与社会经济发展之间的关系。然而,生育决策的新古典经济模型的建立则始于贝克尔(Becker)的家庭生产理论。其先后构建了基于利他论、[41]双向利他论[42]和内部谈判论[43]为前置假设的生育模型以分析生育意愿问题。社会学对生育意愿和生育行为的理论解释有基于生命历程理论、[44]家庭社会化理论[45]和计划行为理论[46]等基础上的多种阐述。人口学对生育意愿的理论解释众多,代表性解释有同步模式论(One-Decision Model)和序次模式论(Sequential Decision Model)两种解释框架。[47]不同的理论模型都在分析人们的生育行为和生育意愿到底受到哪些因素的影响。同步模式论认为夫妻在结婚时或在第一个孩子出生前就已经决定了要生几个孩子,生育价值观起着决定性作用;序次模式论认为生育意愿不是恒定的,而是一个变数。实践中生育意愿和生育行为的背离表明无论是同步模式论还是序次模式论都没有得到经验的完全支持,但形成的共识是同步模式论适合预测低孩次生育意愿,而序次模式论适合预测高孩次生育意愿。[48]

三孩生育意愿属于高孩次生育意愿问题,应用序次模式解释框架来分析高学历育龄人群的三孩生育意愿更具有针对性和合理性。大量的经验研究表明相对于同步模式模型而言,序次模式模型更加复杂和成熟,应用也越来越多。但是,所有关于序次模式的实证检验都在检验同样的假定,即不同孩次具有不同的决定因素;部分研究结果表明人口学因素可以更好地预测低孩次生育意愿,而社会经济因素可以更好地预测高孩次生育意愿。[48]序次模式模型的理论基础是基于经济学中的效用理论,认为夫妻的生育意愿和生育行为虽然受制于诸多因素,但对生育成本与生育收益的考量是夫妻生育决策的重要影响因素。生育带来的收益是远期的,只是一种美好的预期,这种美好的预期能否实现存在很大的不确定性。作为理性人,相对于远期不确定性的生育收益而言,育龄人群在决定是否生育下一个孩子时,考虑的首要因素往往是生育条件是否具备和生育环境是否允许。相对于育儿假、为数不多的生育补贴和工作-家庭平衡计划等生育支持政策而言,育龄人群自身的经济条件是否允许、生育之后谁来照顾孩子以及有无健全的托育服务往往是育龄人群重点考虑的因素。

支持生育行为的经济因素、托育服务和照顾资源等条件,在现实中并不都是已经完全具备的,有些已经具备,有些需要在不断发展中才能具备,而需要发展才能具备的生育支持条件又具有不确定性。但是,这两种情况都是生育决策需要考虑的因素。现有研究在评估生育意愿问题时往往只基于已经具备的生育条件,而没有考虑潜在的生育条件。此时预测的育龄人群生育意愿往往是不够准确的,导致生育意愿对实际生育行为的高估和低估问题,这也可能是生育意愿与实际生育行为背离的重要原因。为了尽可能避免这类问题发生,我们可以对生育支持条件进行假定,即假定已经具备了某种生育支持条件,然后再评估育龄人群的生育意愿,这将会在一定程度上避免上述问题,达到更加准确地预测实际生育行为的目的。大量研究把收入水平、[49]照料支持、[50]托育服务[51]纳入生育意愿问题研究模型。基于此,本文对上述生育支持因素分别设定三种假定情况,其中,收入水平假定为家庭收入达到5万元、15万元和50万元三种档次;托育服务设定为没有低价优质托育服务、政府提供优质低价托育服务和市场提供优质低价托育服务三种类型;照料支持设定为自己带孩子和祖辈帮助带孩子两种情况。

生育是一种有成本的行为,尤其是在现代的社会经济背景下,生育是一种高成本的行为。而且,生育成本对生育意愿有显著的负向影响。[52]相对于生育一孩和二孩的育龄人群而言,生育三孩则意味着更高的生育成本。因此,经济承受能力将是育龄人群三孩生育决策的重要考虑因素。经济收入水平越高,育龄人群越有可能负担起生育三孩的养育成本,生育三孩的意愿可能越强,反之,生育三孩的意愿则可能越低。

基于上述分析,本文提出研究假设1:家庭收入水平对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著的正向影响。

生育带来的经济成本只是生育行为的一个方面,生育带来的照料负担往往是影响育龄人群生育意愿的决定因素之一。已有研究表明:相较于家庭照料,社会照料显著降低了受访女性的二孩生育意愿。[53]这也就是说家庭照料有助于提升生育意愿。但是,家庭照料存在自己照料和祖辈照料之分,家庭照料内部分工的不同会导致家庭和工作的冲突问题,提高育儿的生育成本和机会成本。[54]传统的性别分工被打破,越来越多的女性进入劳动力市场,双薪家庭逐渐成为主流,女性不再仅仅围绕着家庭。[55]尽管近年来中国女性劳动参与率呈现出不断地下降趋势,但女性的劳动参与率仍然高于国外发达国家(地区),女性劳动参与率高达80%以上。[56]因此,相对于自己照料孩子而言,祖辈照料带来的生育成本更低,高学历育龄人群的三孩生育意愿更强,反之则三孩生育意愿更弱。

基于上述分析,本文提出研究假设2:孩子照顾主体对高学历育龄人群三孩生育意愿有显著影响,相对于自己照顾孩子而言,那些祖辈提供孩子照顾服务的高学历育龄人群愿意生育三孩的可能性越大。

生育孩子带来的成本不仅仅体现在经济成本和照料负担,还包括幼儿教育。良好的托育服务是激励育龄人群多生育的外在环境支持因素。经验研究表明托育服务可及性增强显著提升了城乡家庭的生育意愿;托育服务可及性指数每提高1个百分点,城乡家庭有二孩生育意愿的概率增加20.3%,有三孩生育意愿的概率增加7.1%。[57]生育服务的可及性与可得性是两个不同的方面。生育服务可及,但并不一定可得。相对而言,生育服务的可得性可能比生育服务的可及性更能支持育龄人群的生育意愿。生育服务的可得性,最终体现在三个方面:即是否有托育服务、谁提供的托育服务和提供了什么样的托育服务。数量越多、越是质优价低的托育服务对育龄人群生育意愿的支持越强,反之,其对生育意愿的支持越弱。

基于上述分析,本文提出研究假设3:托育服务对高学历育龄人群三孩生育意愿有显著的影响,政府提供优质低价的托育服务比市场提供优质低价的托育服务,对提升高学历育龄人群三孩生育意愿的概率更大。

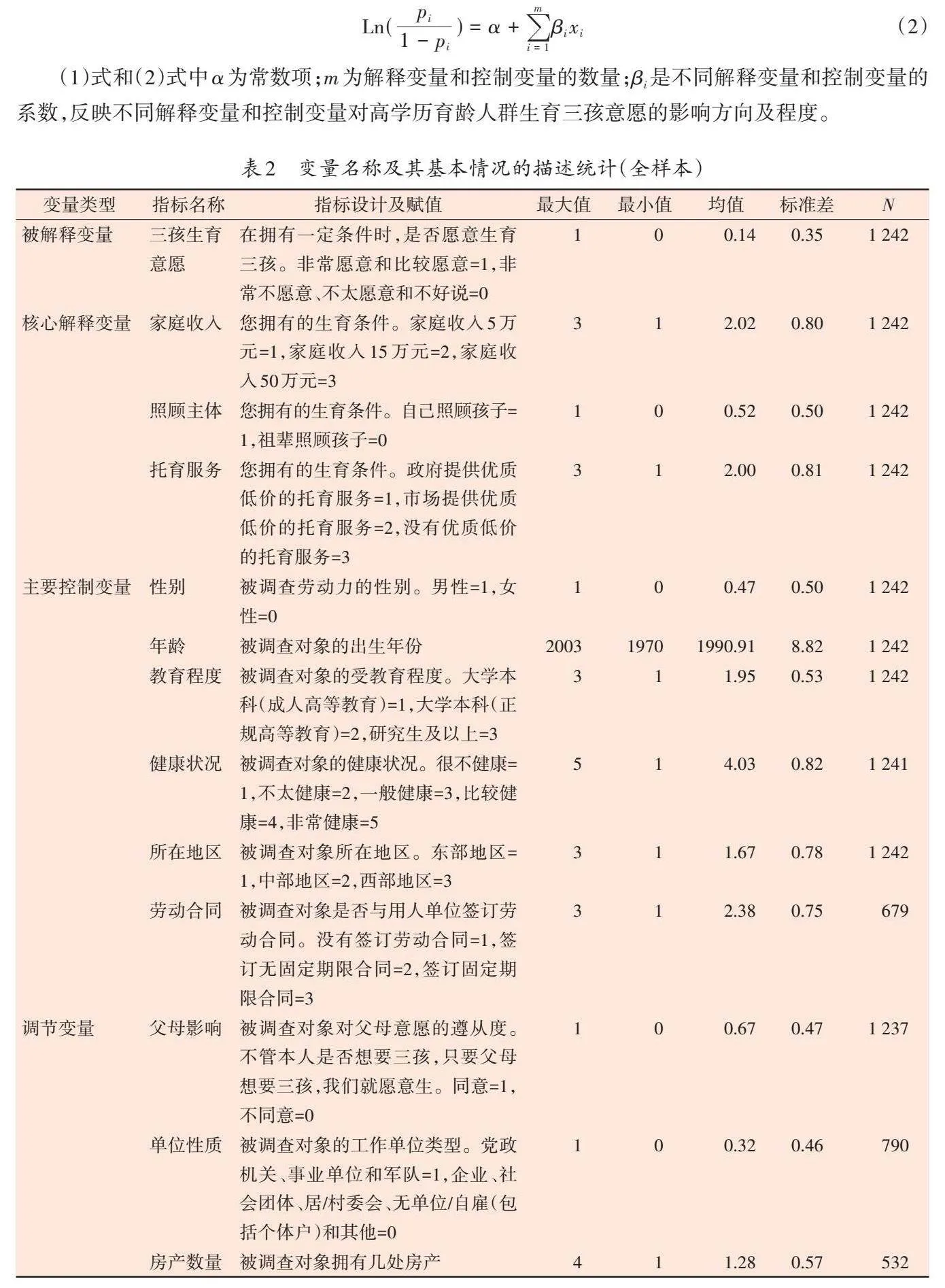

(二)变量选择及其统计描述

1. 被解释变量

本文的被解释变量是三孩生育意愿,是指已经生育二孩并达到某种生育条件的情况下,他们是否愿意生育三孩。答案设计为“1=非常不愿意;2=不太愿意;3=不好说;4=比较愿意;5=非常愿意”。为了较为准确地反映三孩生育意愿,本文把比较愿意和非常愿意合并为1,表示愿意生育三孩;把非常不愿意、不太愿意和不好说合并为0,表示没有意愿生育三孩(见表2)。

2. 解释变量

本文的核心解释变量有三个:一是家庭收入水平,设为三个档次,即5万元、15万元和50万元,是一个有序分类变量;二是孩子照顾主体,分为自己照料和祖辈照料两种类型,是分类变量;三是托育服务,分为没有优质低价的托育服务、政府提供优质低价的托育服务和市场提供优质低价的托育服务三类,属于分类变量。

3. 控制变量

参考已有的经验研究,[58-61]本文把育龄人群的人口学特征因素(包括性别、年龄、教育程度和健康状况等)纳入回归模型,以控制个体因素对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响。

(三)模型构建

从因变量的类型看,高学历育龄人群的三孩生育意愿是一个二分类因变量,不满足线性回归分析的基本要求,本文选择二元Logistic回归模型来估计模型参数。设因变量为[y],[y]取值为1表示高学历育龄人群愿意生育三孩,取值为0表示高学历育龄人群没有三孩生育意愿。影响[y]的[m]个解释变量和控制变量分别记为[x1],[x2],…,[xm]。再假设高学历育龄人群愿意生育三孩的条件概率为[py=1|X=pi],那么,[1-pi]则表示高学历育龄人群不愿意生育三孩的发生概率,它们均是由自变量向量[X]构成的非线性函数:

[pi=11+e-(α+i=1mβixi)=eα+i=1mβixi1+eα+i=1mβixi] (1)

高学历育龄人群愿意生育三孩与没有意愿生育三孩的概率之比[pi/1]-[pi]被称为事件发生比,简写为“Odds”。Odds为正值(因为0<[pi]<1)且没有上界。对Odds进行对数变换得到Logistic回归模型的线性表达式:

[Ln(pi1-pi)=α+i=1mβixi] (2)

(1)式和(2)式中[α]为常数项;[m]为解释变量和控制变量的数量;[βi]是不同解释变量和控制变量的系数,反映不同解释变量和控制变量对高学历育龄人群生育三孩意愿的影响方向及程度。

四、对模型估计结果的解释与稳健性检验

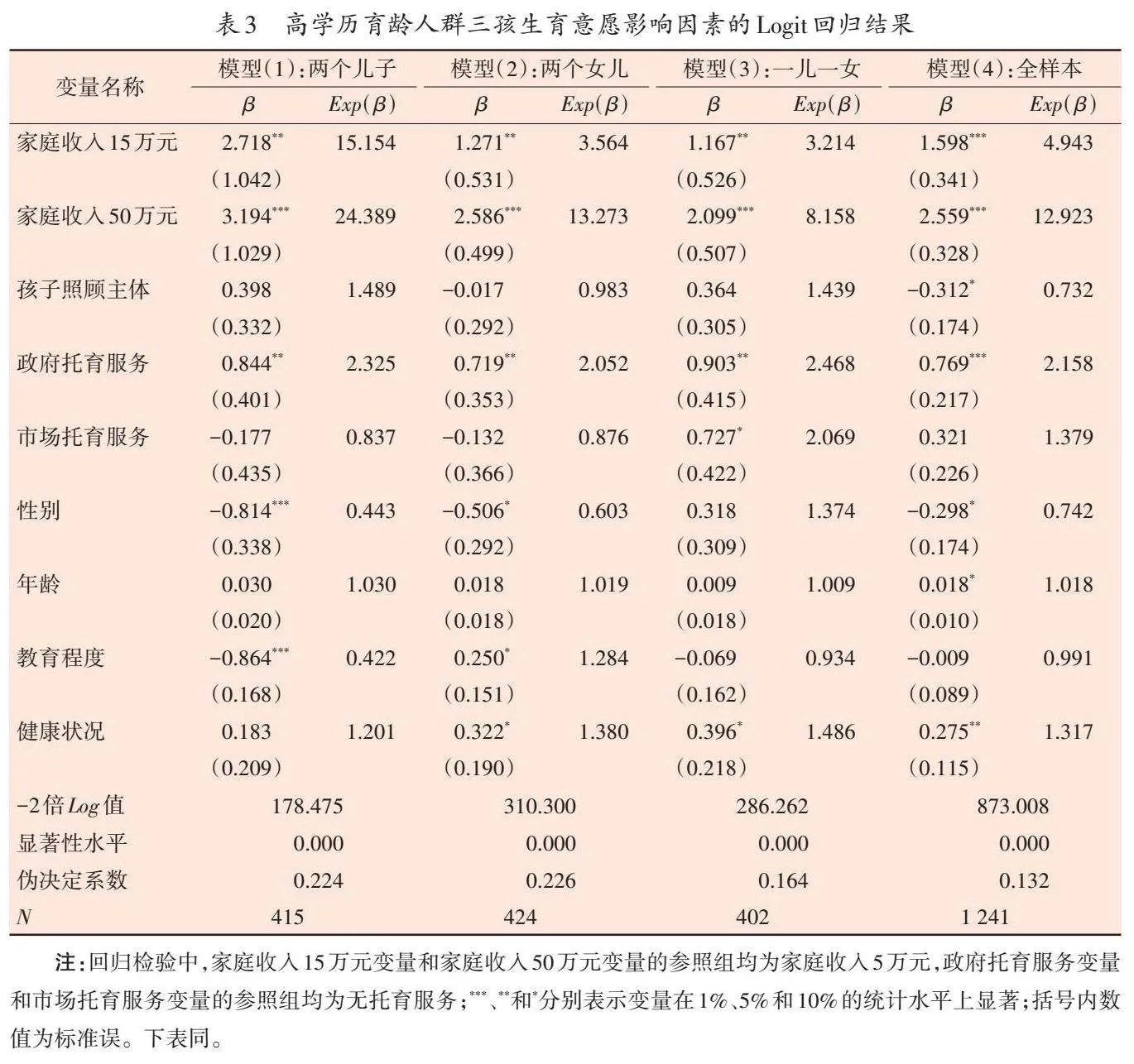

表3的模型估计结果显示模型(1)至模型(4)均通过了显著性检验,模型拟合效果较好。从自变量对因变量变异的解释程度看,模型(1)解释了因变量变异的22.4%,模型(2)解释了因变量变异的22.6%,模型(3)解释了因变量变异的16.4%,模型(4)解释了因变量变异的13.2%。从本文所选择的三个主要解释变量对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响看,家庭收入和托育服务对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著的影响,不管是已有两个儿子的高学历人群,还是已有两个女儿或一儿一女的高学历人群都是如此。孩子照顾主体对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响缺乏统计学意义。

(一)模型估计结果及其解释

家庭收入越高则高学历育龄人群愿意生育三孩的概率更大。相对于家庭收入为5万元的已有两个儿子的高学历育龄人群,家庭收入为15万元和50万元的已有两个儿子、已有两个女儿和已有一儿一女的高学历育龄人群,其愿意生育三孩的概率发生比增加了14.2倍和23.4倍、2.6倍和12.3倍、2.2倍和7.2倍。这与研究假设1相符。托育服务对高学历育龄人群的三孩生育意愿也有显著的影响,相对于没有提供托育服务地区的高学历育龄人群,政府提供低价优质托育服务地区的已有两个儿子、已有两个女儿和已有一儿一女的高学历育龄人群,他们愿意生育三孩的概率发生比增加了1.3倍、1.1倍和1.5倍,而市场提供低价优质托育服务并不能增加高学历育龄人群的三孩生育意愿。这与研究假设3相符。市场提供低价优质托育服务之所以没有激励高学历育龄人群的三孩生育积极性,可能因为市场提供托育服务的实质是通过价格机制实现供需匹配,优质的托育服务是不可能低价的,低价的市场托育服务是不可能优质的,我们假定市场提供低价优质托育服务对于高学历育龄人群而言是一种不可置信的承诺,因而难以带来三孩生育激励效应。孩子照顾主体差异对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响缺乏统计学意义,即孩子照顾责任的家庭内部分工并不能达到激励高学历人群生育三孩的效果。这与研究假设2不符。可能的解释有两个:一是亲生父母(特别是母亲)始终是婴幼儿照顾的主要责任人,即便是祖辈提供一定的照料,也无法完全代替父母对婴幼儿的照顾;二是高学历育龄人群对养育孩子重视程度高,不会完全让祖辈替自己养育孩子。

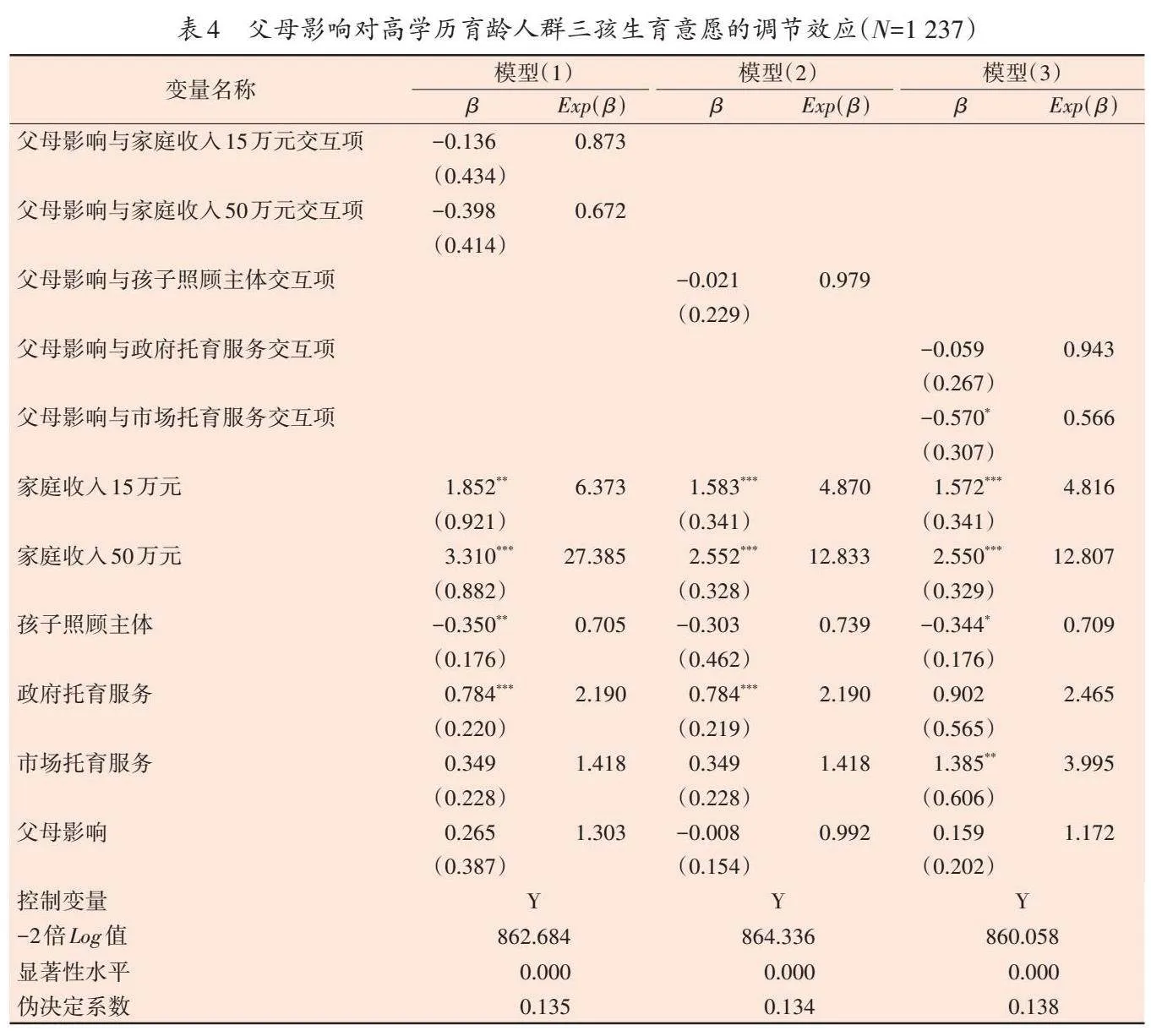

育龄人群的生育意愿和生育行为不仅受到育龄人群个体因素、家庭因素的影响,还可能受到父辈生育因素的影响,如已有研究表明父母的生育率与子代生育意愿正相关,[62]父母的生育意愿显著影响子代的生育意愿,[63]特别是对于是否生育三孩处于犹豫不决的高学历人群,父母的影响很可能刺激他们的三孩生育意愿。为检验父母因素的可能影响,本文将父母影响作为调节变量纳入回归模型,以检验父母影响是否调节了高学历人群的三孩生育意愿。从表4的模型回归结果来看,父母影响对高学历人群是否生育三孩的影响很弱,难以起到调节高学历人群三孩生育意愿的积极作用。

不同的单位类型其工作稳定性不同,工作之余的闲暇时间也不同,对生育意愿的影响可能存在差异。有研究表明体制内的育龄人群三孩生育意愿存在差异,体制内的育龄人群更愿意生育三孩,但体制因素对三孩生育意愿的边际效应存在递减趋势。[64]那么体制因素对高学历育龄人群的三孩生育意愿是否也存在显著的激励作用,这是有待检验的问题。从表5的模型估计结果看,单位类型及其主要解释变量的交互性均未通过显著性检验,这一结果表明单位类型差异导致的工作稳定性差异并未显著调节高学历育龄人群的三孩生育意愿,可能的解释是高学历人群的工作稳定性较好,不同高学历人群工作稳定性的差异较小,进而未能显著调节高学历人群的三孩生育意愿。

生育三孩对育龄人群带来的最直接影响是住房问题。拥有充足的住房将可能直接影响高学历育龄人群的三孩生育意愿。也有研究表明家庭住房数和住房产权正向影响已婚青年生育意愿。[65]但是这一研究并未关注高学历人群,也没有聚焦三孩生育意愿。那么,住房情况对高学历人群的三孩生育意愿是否存在调节效应,是不是住房数量越多的高学历人群越愿意生育三孩呢?这是有待检验的问题。表6的模型估计结果显示只有模型2通过了显著性检验,这表明那些父母照顾孩子且房子越多的高学历育龄人群生育三孩的意愿越强,房产数量对托育服务和收入水平对高学历育龄人群三孩生育意愿的调节效应没有通过显著性检验。

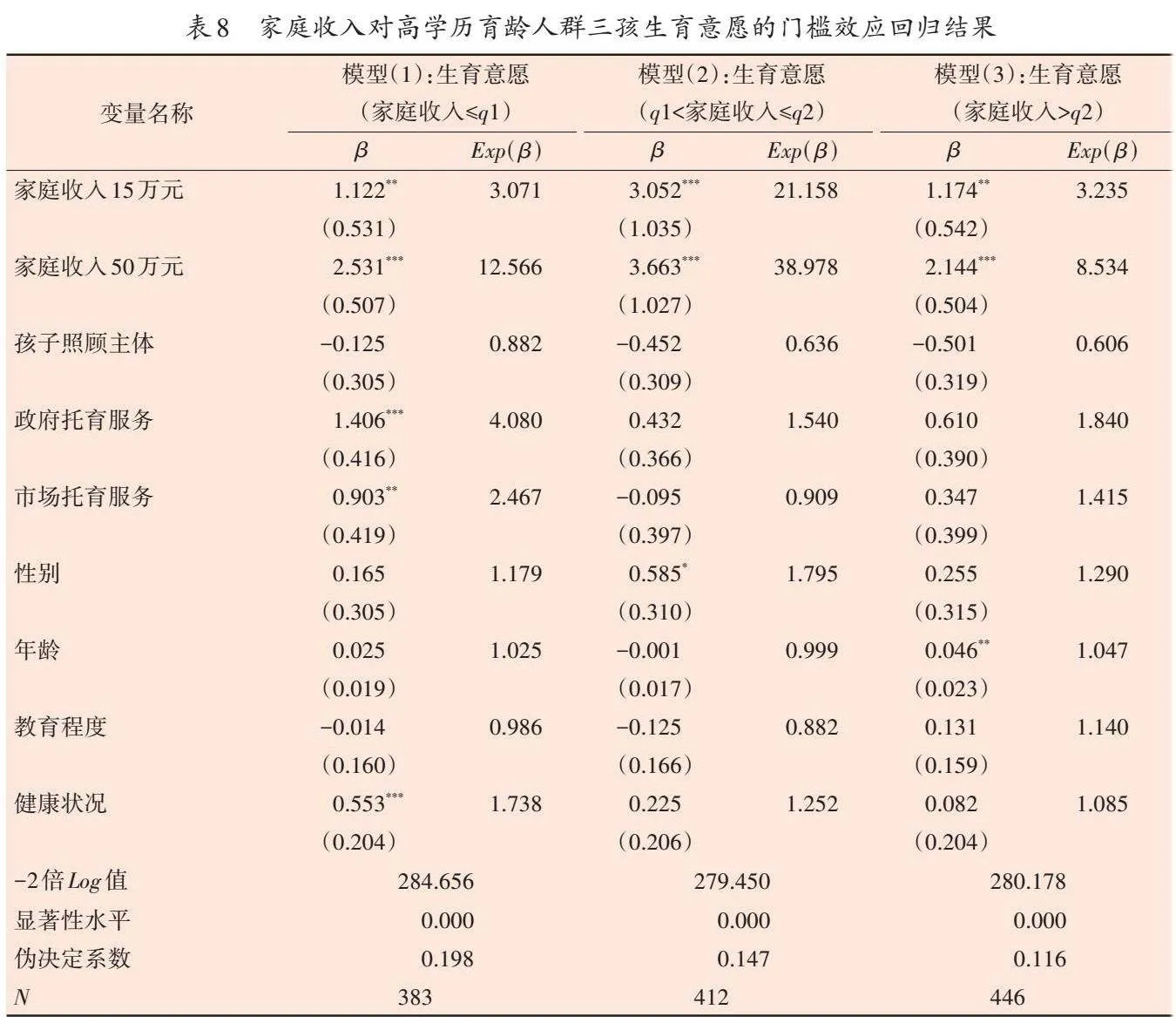

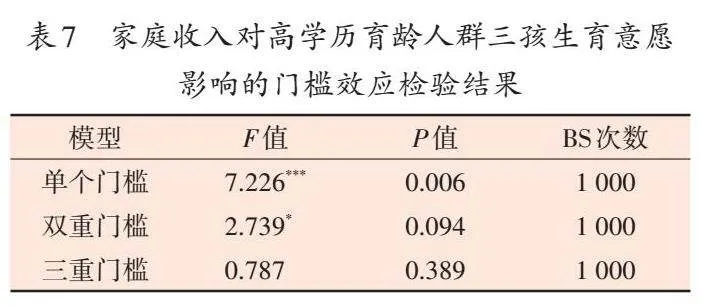

无论是生育行为本身还是生育孩子后的养育都需要较为充足的经济条件作为支撑。因此,家庭经济收入水平对生育意愿会产生显著的制约和激励作用。有经验研究表明家庭收入水平对生育意愿和再生育意愿有显著的影响。[49]但是收入对生育意愿的影响可能并不是线性的,当家庭收入达到一定程度之后,育龄人群的生育意愿特别是三孩生育意愿会产生什么样的变化是值得探讨的,即家庭收入对生育意愿的影响可能存在门槛效应,已有的研究并未就此问题展开深入探讨。为了检验家庭收入对三孩生育意愿的影响是否存在门槛效应,本文参考Hansen提出的方法进行门槛效应检验,[66]检验结果见表7。经过“自助法”(Bootstrap)反复抽样1 000次后,总样本通过了双重门槛效应检验,得到的门槛值分别为110 000元和360 000元。

根据门槛模型估计结果,本文以110 000元和360 000元两个门槛值将样本划分为三个区间进行回归。表8报告了家庭收入的门槛效应回归结果,由模型(1)至模型(3)可知家庭收入对高学历育龄人群三孩生育意愿影响的边际效应呈现出先增加后减少的倒“U”型关系,相比于模型(1)和模型(3)中家庭收入对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响,模型(2)中家庭收入对高学历育龄人群三孩生育意愿产生了更为强烈的激励作用。从单个模型来看,家庭收入为15万元和50万元对高学历育龄人群三孩生育意愿均表现出显著的正向激励,且家庭收入50万元对三孩生育意愿的激励效应更大;孩子照顾主体对高学历人群三孩生育意愿的影响在模型(1)至模型(3)中均未通过显著性检验,与表3的回归结果一致;托育服务无论是政府提供还是市场提供,仅对模型(1)中收入较低的高学历育龄人群三孩生育意愿产生显著的激励,而对模型(2)和模型(3)中的高学历育龄人群三孩生育意愿并无显著影响,表现出显著的收入门槛效应。

(二)稳健性检验

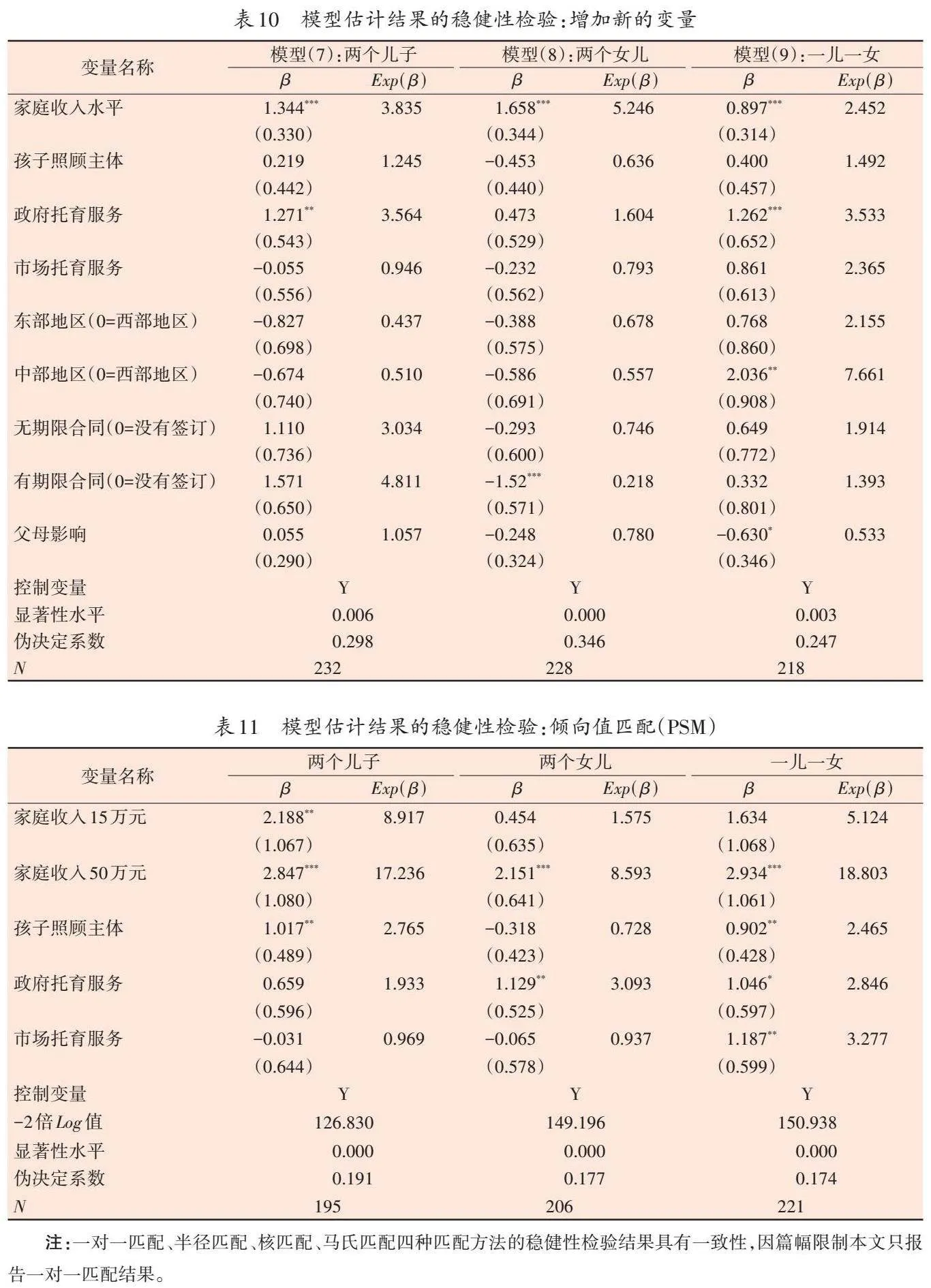

生育意愿的影响因素多而复杂,为了避免遗漏重要变量以及因变量合并影响样本信息而导致的模型估计结果偏差,本文采用模型变换、增加新的控制变量和倾向值匹配(PSM)方法检验模型估计结果的稳健性。借鉴已有研究的做法,本文把地区因素、[18]父母生育观念、[63]育龄人群的工作性质[67]等变量纳入回归模型,以检验模型估计结构的稳健性。稳健性检验结果见表9至表11。

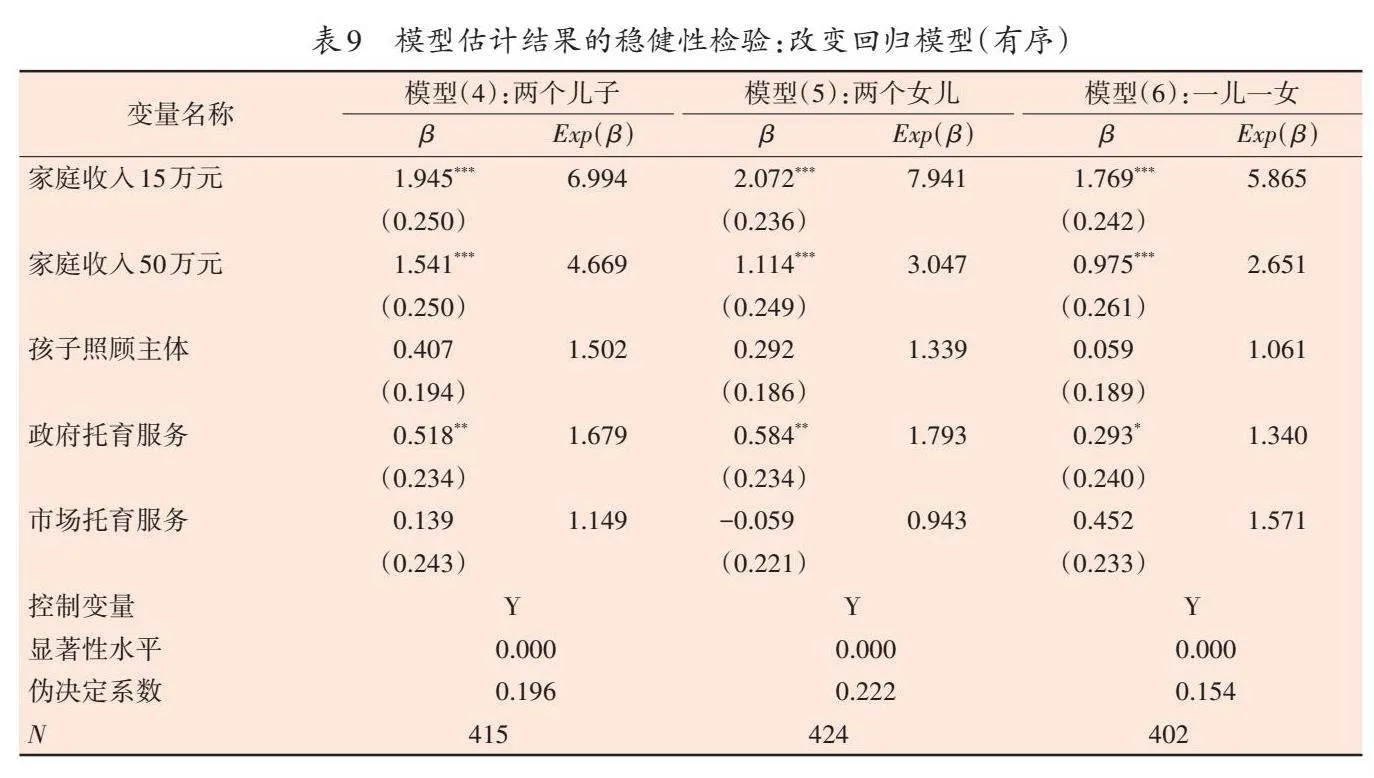

表9是改变估计模型的稳健性检验结果。从表9的模型估计结果来看,家庭收入和托育服务对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著的影响。而且家庭收入和托育服务对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响与表3这两个变量的模型估计结果具有一致性。孩子照顾主体对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响仍然没有通过显著性检验,也与表3这一变量的模型估计结果具有一致性。这表明本文表3的模型估计结果具有较好的可信度。

表10是增加新的变量和改变变量进入模型方式的稳健性检验结果。从表10的模型估计结果看,家庭收入和托育服务对高学历育龄人群的三孩生育意愿仍然有显著的影响,并且影响方向和显著性与表3这两个变量的模型估计结果具有一致性。孩子照顾主体对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响没有通过显著性检验。这也与表3这一变量的模型估计结果具有一致性。这进一步表明表3的模型估计结果是较为可靠的。

为了避免样本选择偏误导致的模型估计偏差,本文采用倾向值匹配(PSM)加以检验。从表11的模型估计结果看,家庭收入水平和托育服务仍对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著的正向影响。同时,孩子照顾主体在两个女儿模型中仍未对高学历育龄人群的三孩生育意愿产生显著影响。以上结果基本与表3的估计结果一致,表明在考虑了遗漏变量和样本选择偏误问题后,研究结果仍具有稳健性。

五、研究结论与政策启示

文章基于2021年中国人民大学组织的中国综合调查数据(CGSS),实证分析了三种生育支持条件对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响。研究结论与政策启示如下:

首先,高学历育龄人群的三孩生育意愿相对较低。本文的研究结果表明高学历育龄人群愿意生育三孩的比例平均只有14.1%,而低学历育龄人群愿意生育三孩的比例平均为18.4%,这也就是说高学历育龄人群的三孩生育意愿相对较低。高学历育龄人群愿意生育三孩的比例与已有二孩的性别结构有关。已有两个儿子的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例为12.3%,已有两个女儿的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例为16.0%,而已有一儿一女的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例为13.9%。已有两个女儿的高学历育龄人群更愿意生育三孩,而已有两个儿子的高学历育龄人群愿意生育三孩的比例最低。这一研究结论的政策启示是:第一,提高中国育龄人群的三孩生育水平,不能把过高的期望寄托在高学历育龄人群,尤其是已经育有两个孩子的高学历育龄人群,因为他们的三孩生育意愿是相对较低的;第二,加强性别平等宣传教育,制定和落实倡导生育政策,优化三胎生育环境,提高已有两个孩子的高学历育龄人群的三孩生育整体水平。

其次,生育支持条件对高学历育龄人群的三孩生育意愿有显著影响。家庭收入水平越高,高学历育龄人群的三孩生育意愿越高。相对于家庭收入为5万元的已有两个儿子的高学历育龄人群,家庭收入为15万元和50万元的高学历育龄人群明显更愿意生育三孩,并且家庭收入大幅增加带来的三孩生育释放效应主要体现在已有两个儿子的高学历育龄人群。相对于没有托育服务的高学历育龄人群而言,政府提供低价优质的托育服务能够显著增强高学历育龄人群的三孩生育意愿。而依靠市场提供低价优质的托育服务,不仅理论上难以实现,实践中也达不到激励高学历育龄人群生育三孩的目的和效果。这一研究结论的政策启示在于:降低高学历育龄人群生育的直接成本和机会成本,加强生育支持政策评估,[68]进一步完善高学历育龄人群工作福利中的生育休假政策和三孩收入补贴政策,优化三孩高学历人群的延迟退休政策,消除高学历育龄女性的就业歧视;政府主动担负起婴幼儿的托育服务,为育龄人群提供低价优质的托育服务,能够达到事半功倍的三孩生育激励效应。

最后,家庭收入对高学历育龄人群三孩生育意愿的影响存在显著的门槛效应。生育支持条件对家庭收入在11万元以下、11万元-36万元之间和36万元以上不同区间的高学历育龄人群三孩生育意愿有不同的显著影响。家庭收入水平对高学历育龄人群三孩生育意愿的边际影响效应呈现出先增大后减小的倒“U”型关系,家庭收入水平对家庭收入为11万元-36万元的高学历育龄人群三孩生育意愿的影响效应最大,对家庭收入为11万元以下和36万元以上高学历育龄人群三孩生育意愿的影响效应较小。家庭收入为15万元和50万元对高学历育龄人群三孩生育意愿均表现出显著的正向激励,且家庭收入为50万元对三孩生育意愿的激励效应更大;孩子照顾主体并未对三孩生育意愿产生显著影响,对于高学历育龄人群来说,其对孩子的照顾更加重视,孩子照顾责任的家庭内部分工难以激发其三孩生育意愿;托育服务无论是政府提供还是市场提供,仅对收入较低高学历育龄人群的三孩生育意愿产生显著的激励,表现出显著的收入门槛效应。

【参考文献】

[1] 王晓峰,刘华伟. 理解人口高质量发展:理论意蕴、支撑要素与实践路径[J]. 人口研究,2023(5):46-58.

[2] 杨宜勇. 以人口高质量发展支撑中国式现代化[J]. 中国新闻发布(实务版),2023(7):31-34.

[3] 国家统计局. 2022年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2023-02-28)[2023-08-09]. http://district.ce.cn/newarea/roll/202302/28/t20230228_38417141.shtml.

[4] 国家统计局.2023年国民经济回升向好 高质量发展扎实推进[EB/OL]. (2024-01-17)[2024-01-23]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202401/t20240117_1946624.html.

[5] 中华人民共和国中央人民政府.全国人大常委会通过调整完善生育政策的决议[EB/OL]. (2013-12-28)[2023-05-31]. https://www.gov.cn/jrzg/2013-12/28/content_2556408.htm.

[6] 常雪梅,程宏毅. 中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定[N]. 人民日报,2015-01-06(01).

[7] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定[EB/OL]. (2021-07-20)[2023-08-09]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-07/20/content_5626190.htm.

[8] 广西柳州市城中区人民政府. 中华人民共和国人口与计划生育法(2021年修订)[EB/OL]. (2023-05-29)[2023-10-03]. http://www.czq.gov.cn/wsbs/ggfw/syfw/bzgf/t19700101_3274174.shtml.

[9] 中华人民共和国中央人民政府. 国家卫生健康委办公厅关于完善生育登记制度的指导意见[EB/OL]. (2021-12-09)[2023-10-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/23/content_5664242.htm.

[10] 中华人民共和国中央人民政府. 国家卫生健康委关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知[EB/OL]. (2021-07-21)[2023-10-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/30/content_5628356.htm.

[11] 中华人民共和国中央人民政府. 2022年政府工作报告[EB/OL].(2022-03-12)[2023-08-09]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5679681.htm.

[12] 廉婷婷,乔东平. 儿童早期福利的国外政策实践与中国路径选择[J]. 社会政策研究,2023(4):15-27.

[13] 马瑞丽,于长永,李孜,等. 中国式现代化的人口条件:机遇与挑战[J]. 人口与发展,2023(1):104-111.

[14] Bongaarts J. The End of the Fertility Transition in the Developed World[J]. Population and Development Review,2002,28:419-443.

[15] 黄嘉文. 教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感:一项基于CGSS2005的实证分析[J]. 社会,2013(5):181-203.

[16] 陈卫,靳永爱. 中国妇女生育意愿与生育行为的差异及其影响因素[J]. 人口学刊,2011(2):3-13.

[17] Bongaarts J. Fertility and Reproductive Preferences in Post-Transitional Societies[J]. Population and Development,2001,2:260-281.

[18] 侯佳伟,黄四林,辛自强,等. 中国人口生育意愿变迁:1980-2011[J]. 中国社会科学,2014(4):78-97.

[19] 陈蓉,顾宝昌. 低生育率社会的人口变动规律及其应对:以上海地区的生育意愿和生育行为为例[J]. 探索与争鸣,2021(7):70-79.

[20] 王军,王广州. 中国低生育水平下的生育意愿与生育行为差异研究[J]. 人口学刊,2016(2):5-17.

[21] 侯俊军,岳诺亚,张莉. 房价与流动人口再生育意愿:一个社会融入的视角[J]. 湖南大学学报(社会科学版),2023(5):54-63.

[22] 王天宇,彭晓博. 社会保障对生育意愿的影响:来自新型农村合作医疗的证据[J]. 经济研究,2015(2):103-117.

[23] 陈华帅,马晓敏. 数字经济与生育意愿[J]. 南方人口,2023(4):1-14.

[24] 贺达. 费钱还是费力? 家庭教育投入对生育意愿的抑制及调节效应分析[J]. 人口与发展,2023(4):59-74.

[25] 风笑天. 青年个体特征与生育意愿:全国12城市1 786名在职青年的调查分析[J]. 江苏行政学院学报,2009(4):62-68.

[26] 黄君洁. 生育意愿的同代互动:观念和行为的影响[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2023(3):67-77.

[27] 庄亚儿,姜玉,李伯华. 全面两孩政策背景下中国妇女生育意愿及其影响因素:基于2017年全国生育状况抽样调查[J]. 人口研究,2021(1):68-81.

[28] 于潇,梁嘉宁. 中国独生子女生育意愿研究:基于生育代际传递视角[J]. 浙江社会科学,2021(11):80-89.

[29] 陈芳,刘越. 流动人口二孩生育意愿真的很低吗? ——基于对研究对象偏差的修正[J]. 人口学刊,2021(1):53-63.

[30] 庄渝霞. 不同代别农民工生育意愿及其影响因素:基于厦门市912位农村流动人口的实证研究[J]. 社会,2008(1):138-163.

[31] 黄敬宝. 我国高学历青年晋升:总体状况与异质性分析[J]. 广东青年研究,2023(3):95-109.

[32] 丁岚,祁杨杨. 高学历人群代际流动性的阶段解析:基于CGSS及CLDS数据[J]. 大学教育科学,2018(6):39-47.

[33] 吕红军,陈洋愉,褚祝杰. 基于Logit模型的城市高学历人群长期居留倾向研究[J]. 人口学刊,2014(1):105-112.

[34] 杨学,王真真,郑晓超. 关于高学历(博士)人群进入中学教育教学的建议[J]. 课程教育研究,2018(38):247-248.

[35] Social Security Programs throughout the World[EB/OL]. [2023-08-09]. https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/index.html.

[36] 于长永. 延迟退休年龄:基于退休源头视角的争议透视[J]. 经济社会体制比较,2021(1):11-21.

[37] 吴帆. 生育意愿研究:理论与实证[J]. 社会学研究,2020(4):218-241.

[38] McCleland G H. Family Size Desires as Measures of Demand[C]//R A Bulatao & R Lee(eds.). Determinants of Fertility in Developing Countries. New York:Academic Press,1983.

[39] Ryder N B,Westoff C F. Reproduction in the United States,1965[M]. Princeton,N J:Princeton University Press,1971.

[40] 贺雪峰. 农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J]. 社会科学研究,2009(5):84-91.

[41] Becker G,Tomes N. Child Endowments and the Quantity and Quality of Children[J]. Journal of Political Economy,1976,84:143-162.

[42] Hori H,Kanays S. Utility Functionals with Non-paternalistic Intergenerational Altruism[J]. Journal of Economic Theory,1989,49:241-265.

[43] Eswaran M. The Empowerment of Women,Fertility and Child Mortality:Towards a Theoretical Analysis[J]. Journal of Population Economics,2002,15:433-454.

[44] Testa M R,Bordone V,Osiewalska B,et al. Are Daughters’ Childbearing Intentions Related to Their Mothers’ Socio-Economic Status?[J]. Demographic Research,2016,35:581-616.

[45] Bernardi L,Klärner A. Social Networks and Fertility[J]. Demographic Research,2014,30:641-670.

[46] Ajzen I,Klobas J. Fertility Intentions:An Approach Based on the Theory of Planned Behavior[J]. Demographic Research,2013,29:203-232.

[47] Udry Richard J. Do Couples Make Fertility Plans One Birth at a Time?[J]. Demography,1983,2:117-128.

[48] 杨菊华. 意愿与行为的悖离:发达国家生育意愿与生育行为研究述评及对中国的启示[J]. 学海,2008(1):27-37.

[49] 杨晓蕾,钟如雨. 家庭收入水平、性别观念与再生育意愿[J]. 财经科学,2023(4):137-148.

[50] 于也雯,龚六堂. 生育政策、生育率与家庭养老[J]. 中国工业经济,2021(5):38-56.

[51] 梁城城,王鹏. 公共服务满意度如何影响生育意愿和二胎意愿:基于CGSS数据的实证研究[J]. 山西财经大学学报,2019(2):1-15.

[52] 段继红,苏华山,张成. 生育成本对二孩生育意愿的影响[J]. 当代财经,2020(1):17-26.

[53] 于潇,何婕宁. 儿童照料对女性二孩生育意愿的影响:基于东北三省生育状况抽样调查的分析[J]. 人口学刊,2023(3):17-28.

[54] 计迎春,郑真真. 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学,2018(8):143-161,207-208.

[55] 林艳琴,林禛雨. 我国家庭婴幼儿照护支持制度的反思与完善[J]. 社会政策研究,2023(2):60-82.

[56] 彭青青,李宏彬,施新政,等. 中国市场化过程中城镇女性劳动参与率变化趋势[J]. 金融研究,2017(6):33-49.

[57] 石智雷,滕聪波. 三孩政策下托育服务可及性与生育释放效应[J]. 人口学刊,2023(2):28-43.

[58] 李婉鑫,杨小军,杨雪燕. 儿童照料支持与二孩生育意愿:基于2017年全国生育状况抽样调查数据的实证分析[J]. 人口研究,2021(5):64-78.

[59] 张静,雍会. 育龄人群三孩生育意愿的影响因素分析[J]. 统计与决策,2022(20):72-77.

[60] 潘家森,邓志康. 家庭消费结构、住房状况对居民三孩生育意愿的影响研究[J]. 理论观察,2023(4):93-100.

[61] 赵凤,陈李伟,桂勇. 青年群体生育意愿的十年变迁(2012~2021):基于年龄、时期和世代分析[J]. 西北人口,2023(2):54-66.

[62] 吴帆,陈玲. 当代中国年轻人低生育意愿背后的文化机制及其政策意涵[J]. 公共行政评论,2022(5):49-65.

[63] 卿石松. 生育意愿的代际传递:父母观念和行为的影响[J]. 中国人口科学,2022(5):48-63.

[64] 韩建雨. “铁饭碗”会提升三孩生育意愿吗? ——体制内外居民三孩生育意愿差异研究[J]. 贵州社会科学,2022(8):103-112.

[65] 魏万青,马静. 从安全规范到抚养体验:住房对青年生育意愿的影响[J]. 中国青年研究,2023(8):4-13.

[66] Hansen B E. Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J]. Journal of Econometrics,1999,2:345-368.

[67] 孙文凯,张政. 工作单位性质对女性生育意愿的影响[J]. 人口学刊,2023(2):15-27.

[68] 宋健,阿里米热·阿里木. 生育支持政策的评估:欧洲实践与中国思考[J]. 西北人口,2023(3):1-11.

[责任编辑 韩淞宇]

Study on the Three-Child Fertility Intention of

the High Educated Population of Childbearing Age

YU Changyong1,YU Zhen2,HU Jingyao1,QI Xueting1

(1. School of Public Administration,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei,430074,China;

2. School of Finance,Zhejiang University of Finance and Economics,Hangzhou Zhejiang,310018,China)

Abstract:Based on the data of China General Social Survey(CGSS) in 2021,using binary Logit regression model,threshold effect model and propensity score matching(PSM),this paper empirically analyzes the intention of having a third child among highly educated people of childbearing age who have already had a second child and the influence of fertility support conditions on them. The research results show that the intention of having a third child is relatively low among the high-educated childbearing age group who have had a second child. On average,only 14.1% of the high-educated childbearing age group are willing to have a third child,while 18.4% of the low-educated childbearing age group are willing to have a third child. The proportion of highly educated people of childbearing age who are willing to have three children is related to the gender structure of having two children. The proportion of highly educated people of child-bearing age who already have two sons,two daughters and one son and one daughter are willing to have a third child,12.3%,16.0% and 13.9% respectively. The level of family income has a significant positive effect on the intention of having a third child in the population of childbearing age with higher education,and there is a significant income threshold effect. With the increase of family income level,the marginal effect of family income on the intention of having a third child in the population with higher education shows an inverted U-shaped relationship,which increases first and then decreases. The effect of family income level on the intention of having a third child in the population with higher education income ranging from 110,000 yuan to 360,000 yuan is the largest. The effect of the family income below 110,000 yuan and above 360,000 yuan on the intention of having three children is small. Compared with the highly educated childbearing age group without childcare services,the government rather than the market to provide low-cost high-quality childcare services can significantly enhance the higher-educated childbearing age group’s willingness to have a third child. The policy implications of this paper are as follows:first,to improve the three-child fertility level of Chinese people of childbearing age,we should not place excessive expectations on the highly educated people of childbearing age,especially those who have already had two children;The second is to raise the three-child fertility level of people of child-bearing age who have already had two children,focusing on encouraging people of child-bearing age who have had two daughters and whose family income is 110,000 yuan to 360,000 yuan;Third,to reduce the direct cost and opportunity cost of having a third child for people of childbearing age with high education,strengthen the evaluation of childbearing support policies,further improve the maternity leave policy in the work welfare of people of childbearing age with high education and the income subsidy policy for families with three children,optimize the delayed retirement policy for people of high education,eliminate employment discrimination for women of childbearing age with high education,and significantly increase the income level of people of childbearing age with high education is still the key measure to encourage their highly educated people to have a third child;Fourth,the government takes the initiative to afford childcare services for infants and toddlers,and provides low-cost and high-quality childcare services for people of childbearing age,which can achieve the incentive effect of three-child birth with half the effort.

Key Words:Three-Child Policy,Highly Educated People,Reproductive Support,Fertility Willingness