性别比失衡是否会削弱男孩偏好?

2024-04-29胡德状郑思岚侯奥璇

【摘 要】 人口长期均衡发展是国家的重大战略要求,人口性别结构的均衡则是其关键内涵之一。而我国长期以来存在着强烈的男孩偏好,这种传统观念是否会因婚姻市场的竞争压力而发生改变?本文旨在研究当前性别结构失衡所导致的婚姻挤压对我国适龄生育主体的生育性别偏好的重塑效应。文章基于婚姻市场供需视角、婚姻挤压理论和生育成本收益权衡理论,利用全国1%人口抽样调查数据和中国劳动力动态调查(CLDS)数据定量分析地区性别比对个体男孩生育偏好的影响。实证结果表明:城市层面100名女性人口相对应的男性人口每增加10人,个体具有男孩偏好的概率平均下降2.24%,并且这一结果在剔除无生育意愿样本、替换解释变量与被解释变量、控制地区初始男孩偏好以及使用PSM模型后依旧稳健。在机制分析部分,文章首先考察了性别比对个体初婚年龄的影响,发现无论是在农村还是城市,性别比上升均显著推迟了男性初婚年龄,而对女性初婚年龄无影响。研究进一步发现:对于婚姻支付压力越大、承受婚姻支付能力越低的个体,性别比上升对其男孩偏好的负向影响程度更大且更显著。这些结果显示性别比上升增加了男性在婚姻市场的竞争压力,男性及其家庭需要承担更高的婚姻支付以提高自身婚配竞争力,从而导致生养男孩的潜在成本上升,并因此抑制了男孩偏好。按照个体和地区特征进行的异质性分析,表明性别比上升对低年龄段、低受教育程度、已有多个儿子和始终为非农户口的人群以及西部地区个体的男孩偏好抑制作用更强。人口性别比存在一种类似生物学的“负反馈调节机制”,但这种所谓“自然合理”的回归通常周期长且通过提高婚姻支付来实现,背后隐藏的是年轻人及其家庭对于高额结婚成本的负担,不仅不利于居民生活幸福感的提升,还会对宏观经济产生负面影响,如推高房价、扭曲储蓄行为、抑制消费、降低生育率等。因而,政府应积极主动采取措施,从源头上弱化重男轻女的传统观念,促进人口性别比回归正常的区间。

【关键词】 性别失衡;男孩偏好;婚姻市场竞争;婚姻支付

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.02.001

【文章编号】 1004-129X(2024)02-0005-18

一、引言

我国长期以来存在着较为强烈的男孩偏好,[1-2]在生育政策、胎儿检测技术等影响下逐渐积累成为严重的性别失衡问题。[3-6]回顾近20年来的人口结构演变历程,发现我国人口性别结构正加速失衡。[7]一般来讲,现代国家的人口性别比1应略低于100,适婚年龄人口性别比应大致接近1002。[8]而最新公布的第七次人口普查数据显示我国总人口性别比为105.1,与2010年相比上升0.2个百分点,高于世界人口性别比平均水平(101.7);广东、海南、西藏等多个地区人口性别比均高于110;即将步入与刚刚步入适婚年龄的15-19岁和20-24岁人口性别比分别高达118.4和114.6。一些学者基于人口普查数据,研究发现我国适婚男女性别比从2000年的不足106上升至2012年的超过110。[9]

上述人口性别失衡问题会带来一系列直接或间接的经济社会影响。Angrist和Francis分别使用美国和中国台湾的数据研究发现人口性别比提高使女性在婚姻市场的议价能力提升,降低了女性劳动市场参与率,[10-11]也有学者使用中国内地的数据进行研究得到相似的结论。[12-13]蓝嘉俊等的研究表明性别比失衡会促使男性更努力工作和激发男性的企业家精神。[14-15]也有学者聚焦家庭决策与代际影响,研究发现性别比失衡使女性具有更高的家庭议价能力,从而直接影响家庭消费、子代投资等家庭决策,带来子女教育和健康改善、家庭储蓄率上升等。[16-19]Wei和Zhang观察到中国性别比失衡与储蓄率的关系,最早基于未婚男性及其家庭的婚配竞争需求引入了“竞争性储蓄”的概念,从微观上解释了人们推迟消费的行为,从宏观上解释了中国高储蓄率的现象。[14]此后,大量学者开始围绕婚姻市场竞争展开性别失衡的影响研究,使用不同维度与年份的数据实证检验发现性别比失衡会推动房价、[7][20]彩礼[9][21]等婚姻支付的上涨。

然而,性别失衡带来的影响不止于此。沿着上述性别失衡导致婚配竞争加剧与婚姻支付上涨的研究思路,从逻辑上可以推测性别失衡将会重塑人们传统的生育性别偏好。Alfano等基于1999年印度数据的研究表明儿女不同的婚姻成本及婚姻市场经济回报会影响家庭生育决策。[22]苏冬蔚和廖佳研究发现房价上涨显著降低了出生人口性别比,因为房价上涨加重了生育男孩家庭的婚姻成本,改变了父母生育男孩的相对效用预期。[23]靳小怡等基于2009年福建省调查数据的研究发现收入水平越高二胎生育男孩的可能性越大,即较高经济收入为选择生育男孩提供了物质基础。[24]Bélanger和Linh使用越南的数据进行研究,发现人口跨区域流动增加带来女性的婚姻迁移,使农村地区性别比上升,导致农村单身男性在婚姻市场上的议价能力降低。[25]上述研究均表明人们的生育性别偏好和生育选择行为受到婚姻成本和自身经济条件的影响,而其中婚姻成本的性别差异会因地区性别比而改变,这些都为本文提供了分析基础与研究启示,但这些研究并未针对性地讨论性别比失衡与生育性别偏好间的关系。董志强和钟粤俊最早将地区性别比与生男偏好直接联系起来,使用CGSS 2010-2013数据初步研究发现地区性别比失衡对生男偏好存在显著抑制作用,但对于影响机制与异质性的分析有待深入。[26]

综合上述文献梳理,现有研究已从多个角度考察了性别比失衡带来的社会经济后果,得出了不少具有现实意义的实证结果,如影响家庭内部分配、创业行为、储蓄率、房价和彩礼水平等,并对作用机制也进行了一定程度的讨论。然而其中鲜有聚焦地区性别比失衡是否以及如何重塑微观个体传统生育偏好,少部分类似研究在机制分析和异质性分析等方面仍有待进一步检验。此外,现有文献中关于男孩生育偏好的研究虽较为丰富,围绕测度、时空演进等多方面进行了讨论,但一方面多使用区域性数据,缺乏更丰富的全国性数据的支撑,且时间范围多集中在2005-2013年,较为缺乏时效性;另一方面较多使用实际生育行为作为生育偏好的度量,[23][27-28]缺乏对生育偏好更直接的刻画,可能造成误差。

基于此,为了检验地区性别比上升对男孩生育偏好的影响,本文选取2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据和2015年全国1%人口抽样调查数据进行定量研究。实证结果显示:城市层面100名女性人口相对应的男性人口每增加10人,个体具有男孩偏好的概率平均下降2.24%。机制分析发现地区性别比上升通过加剧男性婚姻市场竞争压力推高婚姻支付从而抑制男孩偏好,且该抑制作用存在个体与区域的异质性。

本文的贡献在于:以往文献多从政策设计、文化变迁和社会经济发展等方面解释生育观念的变化,[29-31]本文则从婚姻市场竞争压力的角度出发,对地区性别比影响男孩偏好的机制与异质性进行了探究,有利于增进对我国性别观念的形成原因以及我国未来的生育偏好变化趋势的理解;本文还使用个体自我汇报的主观调查数据,从多个维度对个体生育偏好进行度量,能够更为直接、全面地反映个体的男孩偏好程度。

本文剩余内容安排如下:第二部分是对地区性别比失衡影响男孩生育偏好的理论分析及作用机制的讨论,并提出研究假说;第三部分是数据来源介绍、变量说明、描述性统计和计量模型设定;第四部分是对基准回归、稳健性检验、内生性讨论、机制分析等实证结果进行展示和解读;第五部分是本文结论及相应的政策建议。

二、理论分析及假说

本文基于婚姻市场供需视角、婚姻挤压理论和生育成本收益理论,探讨地区性别比失衡如何影响微观个体的男孩生育偏好。

Becker最早提出关于婚姻市场的基本理论框架,[32]认为在自由竞争的婚姻市场上,供需双方即对婚姻有需求的男女,婚姻支付可以作为婚姻市场两性资源供需不均衡时的调节剂,即当女性多于男性时,女性为争夺男性而支付嫁妆,而当男性多于女性时,彩礼则成为男性争夺适婚女性的重要竞争手段。人口学家Rao在此基础上进一步提出了婚姻挤压理论,认为婚姻市场上新郎或新娘的相对短缺会导致嫁妆或彩礼的上涨。[33]结合上述两种理论,本文认为人口性别比失衡造成的“男多女少”局面,将导致男性在该婚姻市场上遭受挤压,婚姻支付作为男性提高自身竞争力和吸引力的重要手段则会azdG0uUl39qK0kUSmZE3ZVr888ZlVFTCzSH+ZLTqdzE=因此而上涨。地区性别比越失衡,婚姻市场中男性的竞争压力越大,推动婚姻支付上升,使得男性面临的婚姻成本不断提高。

另一方面,自Leibenstein[34]和Becker[32]等学者的人口经济学经典著作问世之后,家庭生育决策问题就被纳入标准的经济学分析框架。孩子被视为家庭的“耐用消费品”,父母需要支付生育抚养、医疗教育、陪伴等物质和时间成本,可获得情感享受、养老保障、延续后代等收益。在此分析框架下的生育决策理论认为育龄夫妇会基于家庭资源约束进行上述成本收益权衡,形成效用最大化的子女性别及数量生育偏好。对于发展中国家(地区)大部分资源有限的家庭而言,经济因素在生育的成本收益权衡中占主导地位。上述生育成本收益权衡理论印证了传统农业社会中存在普遍的重男轻女观念,[35-36]也能够解释收入的性别差异会显著影响女孩存活率和受教育程度等现象。[37]

在父母普遍需要为子女提供婚姻支持的地区,子代婚姻支付被自然地纳入生育成本之中,影响着人们的生育成本收益权衡。例如众多学者关于印度嫁妆制度的研究发现女孩被认为是家庭的经济负担,高昂的嫁妆使得人们更想要儿子而不是女儿。[38-41]中国存在父母为子代提供婚姻支持的传统,虽然我国《民法典》明确规定禁止借婚姻索取财物,但婚姻支付习俗仍长期存在。与印度不同的是彩礼相比于嫁妆在我国婚嫁习俗中更为流行,男方家庭给予婚姻支持的现象更为普遍,近些年“丈母娘经济”“六个口袋助儿买房”“天价彩礼”等社会现象正是中国男性及其家庭面临高额婚姻支付的现实反映。

本文基于婚姻供需、婚姻挤压与生育成本收益理论,结合中国父母为子代提供婚姻支持的传统,将子代婚姻支付纳入中国育龄夫妇及家庭的生育成本之中。当婚姻市场供需失衡,即男多女少时,男性及其家庭面临着更高的竞争压力和婚姻支付,已经亲历或正在经历激烈婚配竞争的男性及其家庭,会自然而然地将这种感受转移给子代。在生育成本包含子代婚姻支付的分析框架下,选择生养男孩可能意味着为了助其在婚姻市场中赢得竞争,未来需要承担更高的经济成本,[42]使个体生育男孩的成本收益结构发生变化,并最终重塑传统的男孩生育偏好。需要注意的是囿于信息的不完全和人的有限理性,个体对子代未来婚姻市场竞争激烈程度的预见性通常是有限的,甚至部分文章发现父母倾向于低估子女结婚时适婚女性的缺少程度。[43]因此,本文认为个体对子代婚姻成本的考量更多是基于其亲身参与婚姻竞争的感受,或对当前婚姻市场中男性竞争压力的观察而产生的共情及其延续,这与现实中“养儿子一定要买房买车”等所谓广泛共识也较为相符。

通过以上分析,本文提出以下三个假说:

假说1:地区性别比失衡对男孩偏好存在抑制作用,即地区性别比越高,个体的男孩偏好越弱。

假说2:婚姻支付压力大的地区,地区性别比上升对个体男孩偏好的抑制作用明显,反之不明显。

假说3:承受婚姻支付能力弱的个体,地区性别比上升对个体男孩偏好的抑制作用明显,反之不明显。

三、数据、变量及模型设定

(一)数据来源

本文使用的数据为中山大学社会科学调查中心2016年中国劳动力动态调查(CLDS)。CLDS是对中国城乡进行的两年一次的动态追踪调查,以15-64岁的劳动年龄人口为主要调查对象,样本覆盖我国29个省、自治区、直辖市,包含个体、家庭和社区三个层级,具有较好的代表性。同时,受访者来自城镇和农村不同地区,有利于进一步进行异质性分析。在调查内容上,CLDS涵盖教育、就业、价值观等多个方面,其中关于个体生育偏好的问项设置十分丰富,且均为个体的自报问项(self-reported),有利于对男孩生育偏好的主观感受进行全面准确的刻画。在抽样方法上,CLDS采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法。计算地区性别比使用的原始数据来自国家统计局2015年全国1%人口抽样调查1。机制分析使用的地区房价数据来自国家信息中心宏观经济与房地产数据库。[44]

(二)变量选取

1. 被解释变量

本文的被解释变量为个体的男孩偏好即男孩生育偏好。基于CLDS个人问卷中关于生育偏好的两个不同问项,本文从不同角度刻画个体的男孩生育偏好:一是基于“您认为一个家庭通常几个孩子最理想?几个男孩几个女孩?”这一问项,将理想男孩数多于理想女孩数的样本赋值为1,否则为0,构建“男孩偏好”变量;将理想男孩数大于1的样本赋值为1,否则为0,从理想男孩数量的角度来度量男孩生育偏好,构建“男孩偏好2”变量用作稳健性检验;二是基于“您对‘家里生男孩比生女孩好’的说法是否赞成”这一问项,将受访者的回答归类为赞同和不赞同并分别赋值1和0,构建“男孩偏好3”变量。需要说明的是构建“男孩偏好3”变量使用的CLDS问卷问项仅询问了农村受访者,样本量相对较少,故“男孩偏好3”也作为男孩偏好的替代变量,在稳健性检验中使用。

2. 核心解释变量

本文的核心解释变量为地区性别比。由于本文关心的是男孩生育偏好与婚姻市场竞争,参考Dong等人的研究,将性别比年龄段范围限定在15-49岁,将研究区域限定在地级市层面。[45]本文之所以选择15-49岁年龄段来计算地区性别比,除了考虑适婚年龄范围,还因为相较于更少参与社会活动、更多处在家庭环境中的小孩和老年人,该年龄段人群对性别比的现实情况以及婚姻市场竞争压力的感知更敏感。之所以将地区定义在地级市层面,除了考虑个体现实生活中的求偶范围,还因为不同城市的婚姻习俗、婚姻市场竞争情况等有较大差异。

在此基础上,本文计算城市15-49岁年龄段性别比作为核心解释变量。同时也计算了0-14岁、5-14岁、10-14岁、20-49岁和15-54岁五个年龄段的各城市性别比和区分城乡社区的15-49岁年龄段性别比,在后文进行稳健性检验和机制检验时使用。

3. 控制变量及其他变量

在回归分析中,本文还控制了个体、家庭及地区层面的相关因素。具体而言,本文选取了性别、年龄、婚姻状况等一系列个体特征及父母受教育程度、家庭收入等一系列家庭特征作为个体及家庭控制变量,选取各地级市人均GDP作为地区控制变量,具体控制变量及定义见表1。为考察男孩偏好在个体不同人生阶段、不同收入水平间的非线性特征,参考现有研究的做法构建年龄和家庭收入的平方项。[46-47]上述个体、家庭层面控制变量分别来自CLDS2016个人及家庭问卷,地级市人均GDP数据和地级市第二产业占比数据来自中国城市统计年鉴和各地人民政府统计公报,使用当年现价进行计算。稳健性检验中使用的地区孔庙数量来自《大明一统志》《大清一统志》以及明清时期的地方志,地区第二产业增长率为地级市2000-2015年第二产业增加值占GDP比重的增长率。

本文机制分析部分还使用了一些其他变量。在婚姻市场竞争压力方面,本文使用个体婚龄推迟情况作为对地区婚姻市场竞争压力的初步反映,计算地区房价收入比和结婚花费收入比作为婚姻支付压力的量化指标。其中房价使用2015年全部地级以上城市各市商品房平均销售价格(元/每平米),结婚花费使用CLDS2016个人问卷中“您初婚的时候,您家总共花了多少钱(元)?”问项并在城市层面进行平均,收入使用各城市2015年家庭年收入均值(元)。承受婚姻支付的能力方面,本文除了使用个人及家庭的年收入对个体承受婚姻支付的能力进行刻画,还选取了CLDS2016家庭问卷中“您家在别处是否还有其他自有住房?”及“您家里是否有汽车?”问项分别构建二套房和小汽车虚拟变量进行度量。

4. 描述性统计

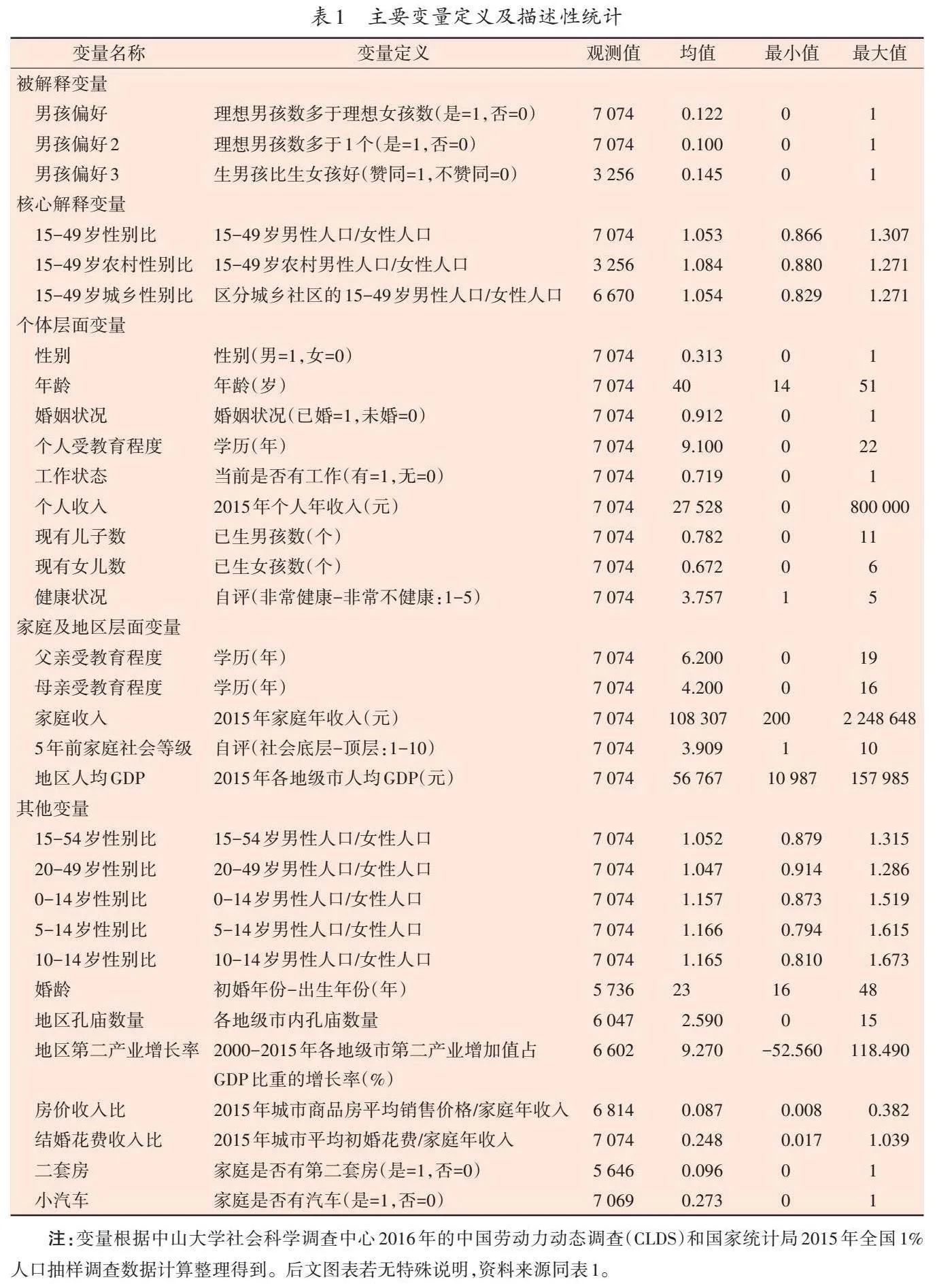

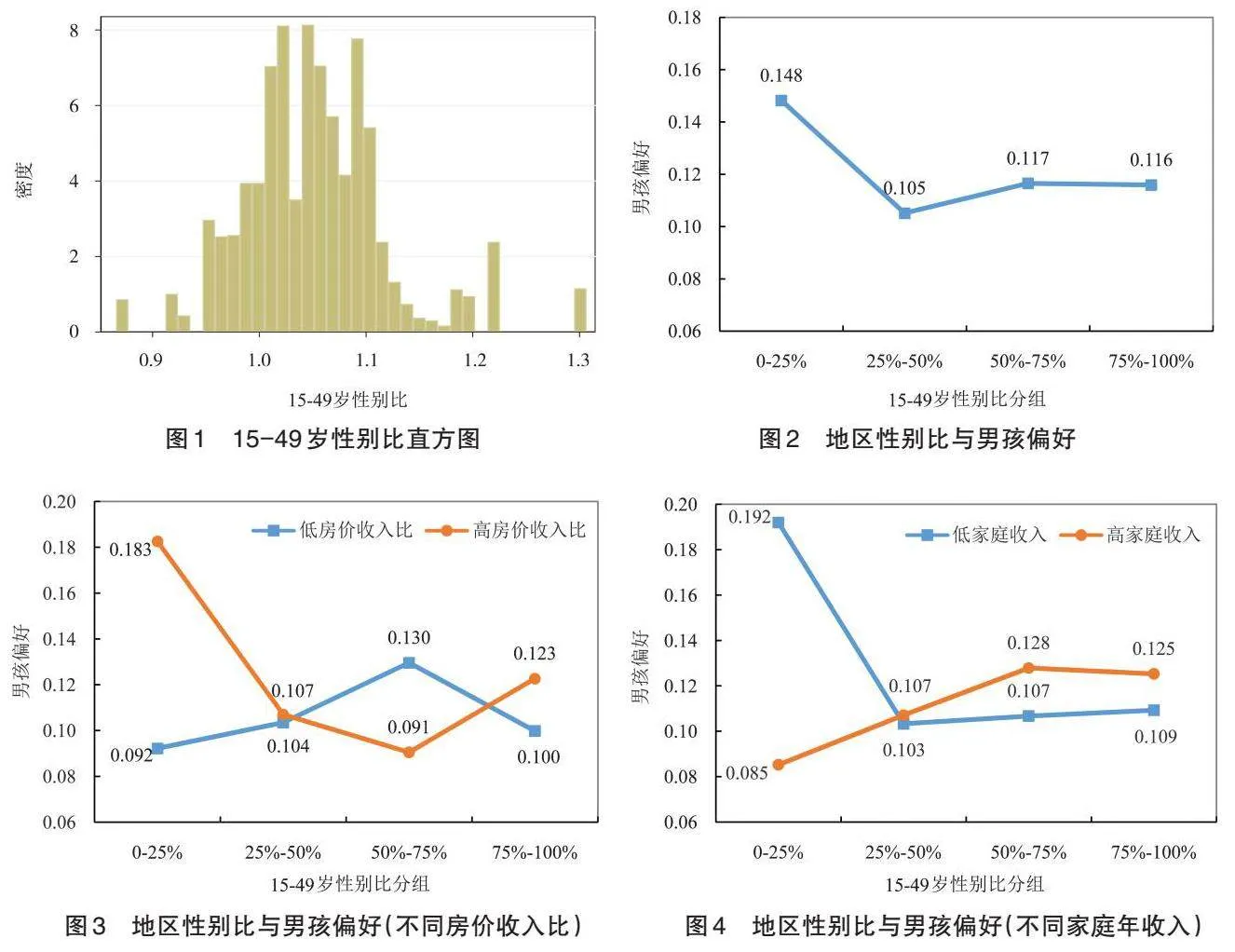

剔除上述变量中数据缺失严重的样本后与计算所得的地区性别比进行匹配,最终得到有效数据7 074条。表1给出了各变量具体定义与描述性统计。

图1为15-49岁性别比的直方图,从图上看出其取值范围为[0.865 7,1.306 6],变异程度较大。图2绘制了地区性别比四分位组对应的男孩偏好均值。平均来看,个体所在地区性别比高的组别其男孩偏好相对更弱,初步验证了本文的核心假说。在图2的基础上,本文分别将样本按房价收入比和家庭收入分成高低两组,并计算其对应的平均男孩偏好程度(见图3和图4)。可以发现在房价收入比较高、家庭收入水平较低的组别中,性别比上升对男孩偏好的抑制作用更加明显,这可以作为假说2及假说3的初步证据。

(三)模型设定

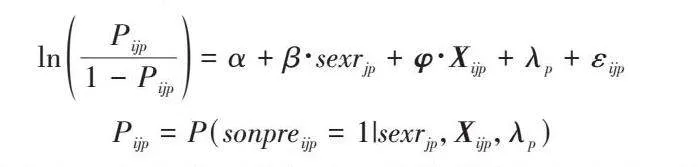

在上述描述性分析的基础上,为进一步控制其他因素的影响,从而更好地识别地区性别比对个体男孩偏好的影响,本文设置如下Logit二值选择模型:

[lnPijp1-Pijp=α+β∙sexrjp+φ∙Xijp+λp+εijp]

[Pijp=P(sonpreijp=1|sexrjp,Xijp,λp)]

模型中的[sonpreijp]表示省份[p]、地级市[j]、被访个体[i]的男孩偏好,取值为1表示具有男孩偏好,取值为0则相反;[sexrjp]表示省份[p]、地级市[j]的性别比;[Xijp]表示由一系列其他可能影响个体男孩偏好的控制变量矩阵,包含个体、家庭和地级市层面的特征;[α]为截距项;[λp]表示省份固定效应;[εijp]为随机误差项。地区性别比的估计系数[β]是本文关心的焦点,若[β]取值为负且通过相关统计意义上的检验,则表明地区性别比上升对个体男孩偏好有抑制作用。

四、实证结果

(一)基准回归

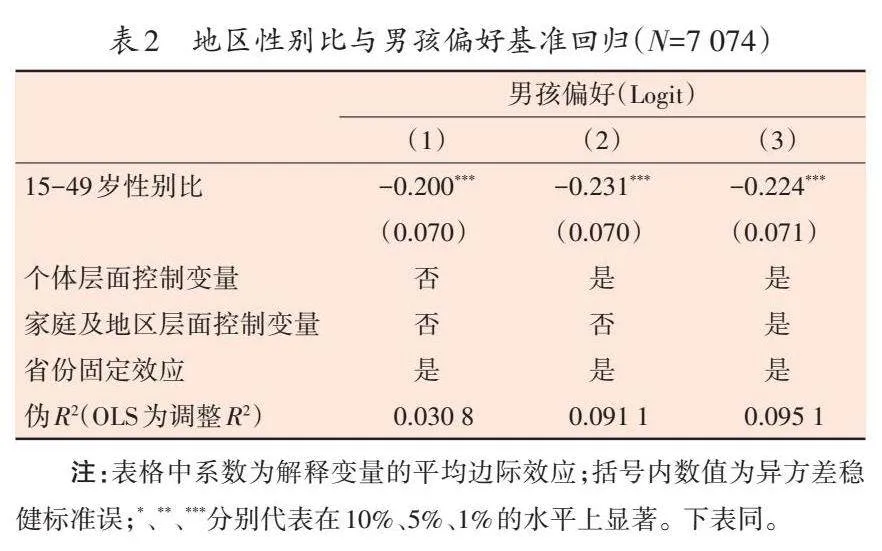

表2报告了Logit模型的回归结果,其中第(1)列仅对地区性别比进行回归,第(2)列和第(3)列逐步加入个体层面、家庭及地区层面控制变量,结果显示地区性别比对男孩偏好的估计系数均在1%的统计水平上显著为负,即地区性别比上升显著抑制个体的男孩偏好。具体来看,地区性别比每上升0.1,即地级市层面100名女性人口相对应的男性人口每增加10人,个体具有男孩偏好的概率平均降低2.24%。因此,假说1得到验证。

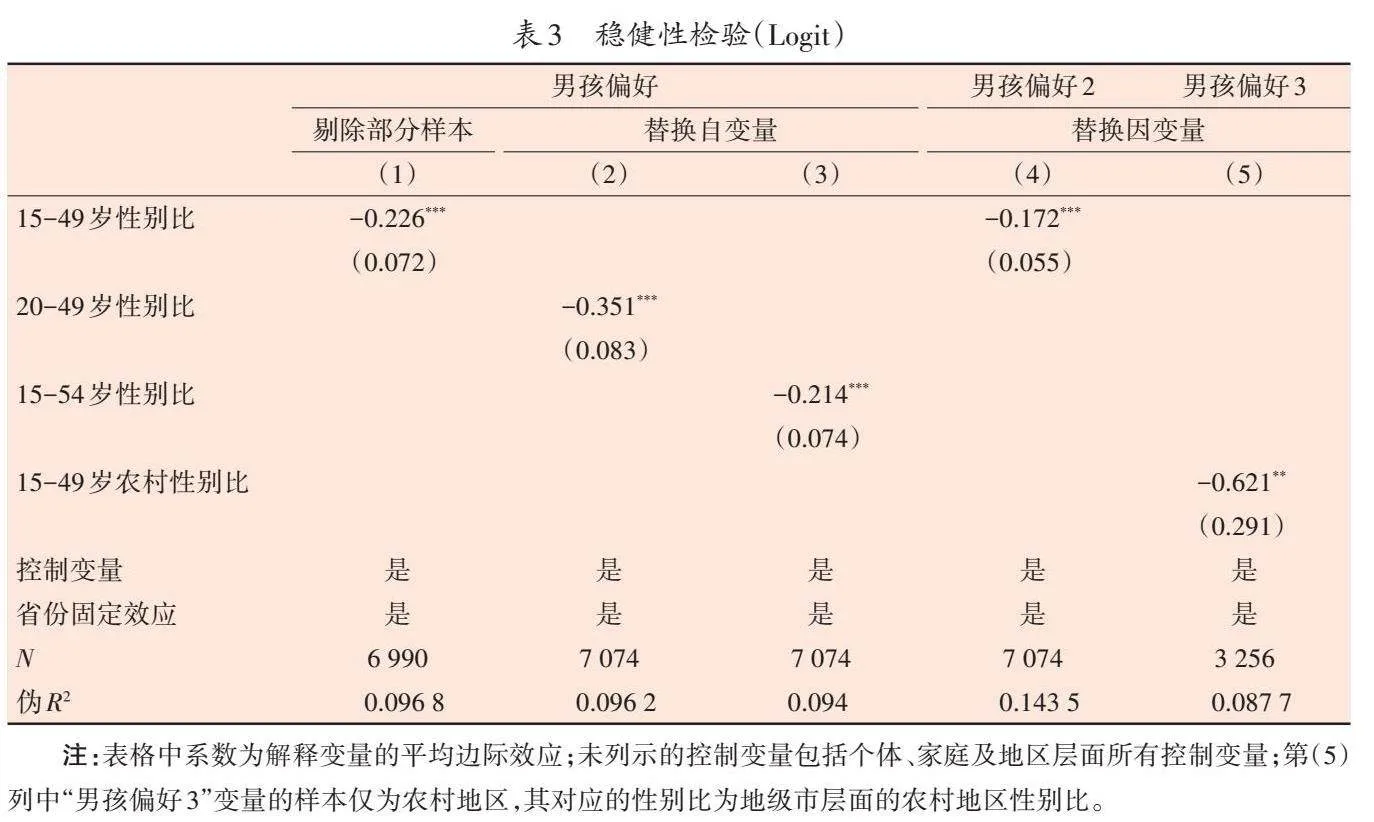

(二)稳健性检验

为进一步验证结果的可靠性,本文进行了以下稳健性分析:

1. 剔除无生育意愿样本

剔除样本中理想孩子数为0的个体后重新进行估计,结果汇报至表3第(1)列。估计结果显示地区性别比上升对个体男孩偏好仍有显著抑制作用。与表2第(3)列回归结果对比发现剔除无生育意愿样本后估计所得系数绝对值变大,表明地区性别比上升对有生育意愿人群的男孩偏好的抑制作用更强烈。

2. 替换解释变量

其他年龄段性别比对地区性别比可能也有较好的反映,因此本文调整地区性别比年龄范围,使用15-54岁和20-49岁性别比替换15-49岁性别比进行回归,结果汇报至表3第(2)列和第(3)列。估计结果显示即使更换不同的解释变量,地区性别比对个体男孩偏好仍显著抑制。与表2第(3)列回归结果对比发现20-49岁性别比的估计系数绝对值最大,15-54岁性别比的估计系数最小,可能的解释是20-49岁性别比与适婚年龄群体重叠范围最大,其更能直接反映婚姻市场的竞争压力,一定程度上验证了本文的假说2。

3. 重新定义被解释变量

为保证回归结果的稳健性,本文使用多种方式来刻画男孩偏好:一是基于“您认为一个家庭通常几个孩子最理想?几个男孩几个女孩?”问项,将理想男孩数大于1的样本赋值为1,否则为0,从理想男孩数量的角度来度量男孩生育偏好,构建“男孩偏好2”变量;二是基于问卷中“您对‘家里生男孩比生女孩好’的说法是否赞成”的问项,将受访者的回答归类为赞同和不赞同并对应赋值1和0,构建“男孩偏好3”变量。结果如表3第(4)列和第(5)列所示,结果表明尽管使用不同的被解释变量进行回归,地区性别比与个体男孩偏好仍显著负相关。

表3 稳健性检验(Logit)

[ 男孩偏好 男孩偏好2 男孩偏好3 剔除部分样本 替换自变量 替换因变量 (1) (2) (3) (4) (5) 15-49岁性别比 -0.226*** -0.172*** (0.072) (0.055) 20-49岁性别比 -0.351*** (0.083) 15-54岁性别比 -0.214*** (0.074) 15-49岁农村性别比 -0.621** (0.291) 控制变量 是 是 是 是 是 省份固定效应 是 是 是 是 是 [N] 6 990 7 074 7 074 7 074 3 256 伪[R²] 0.096 8 0.096 2 0.094 0.143 5 0.087 7 ]

注:表格中系数为解释变量的平均边际效应;未列示的控制变量包括个体、家庭及地区层面所有控制变量;第(5)列中“男孩偏好3”变量的样本仅为农村地区,其对应的性别比为地级市层面的农村地区性别比。

(三)内生性讨论

本文的解释变量为地级市层面的分年龄段性别比,个体的性别偏好很难对区域层面的性别比产生影响,且本文使用的是15岁及以上人群的性别比,不可能受到当前个体性别偏好的影响。因而,本文从逻辑上避免了反向因果问题。但本文的估计结果仍可能受到遗漏变量偏差的影响。生育偏好的影响因素复杂多元,包括经济、社会、文化、制度等许多方面,虽然本文已对个体、家庭和地区层面的特征进行了尽可能地控制,并且加入了省份固定效应,但仍可能存在同时影响地区性别比与个体男孩偏好且未被观测到的因素。[48]本文尝试引入地区初始男孩偏好的代理变量并使用PSM模型以缓解上述遗漏变量偏差问题。

1. 控制初始男孩偏好

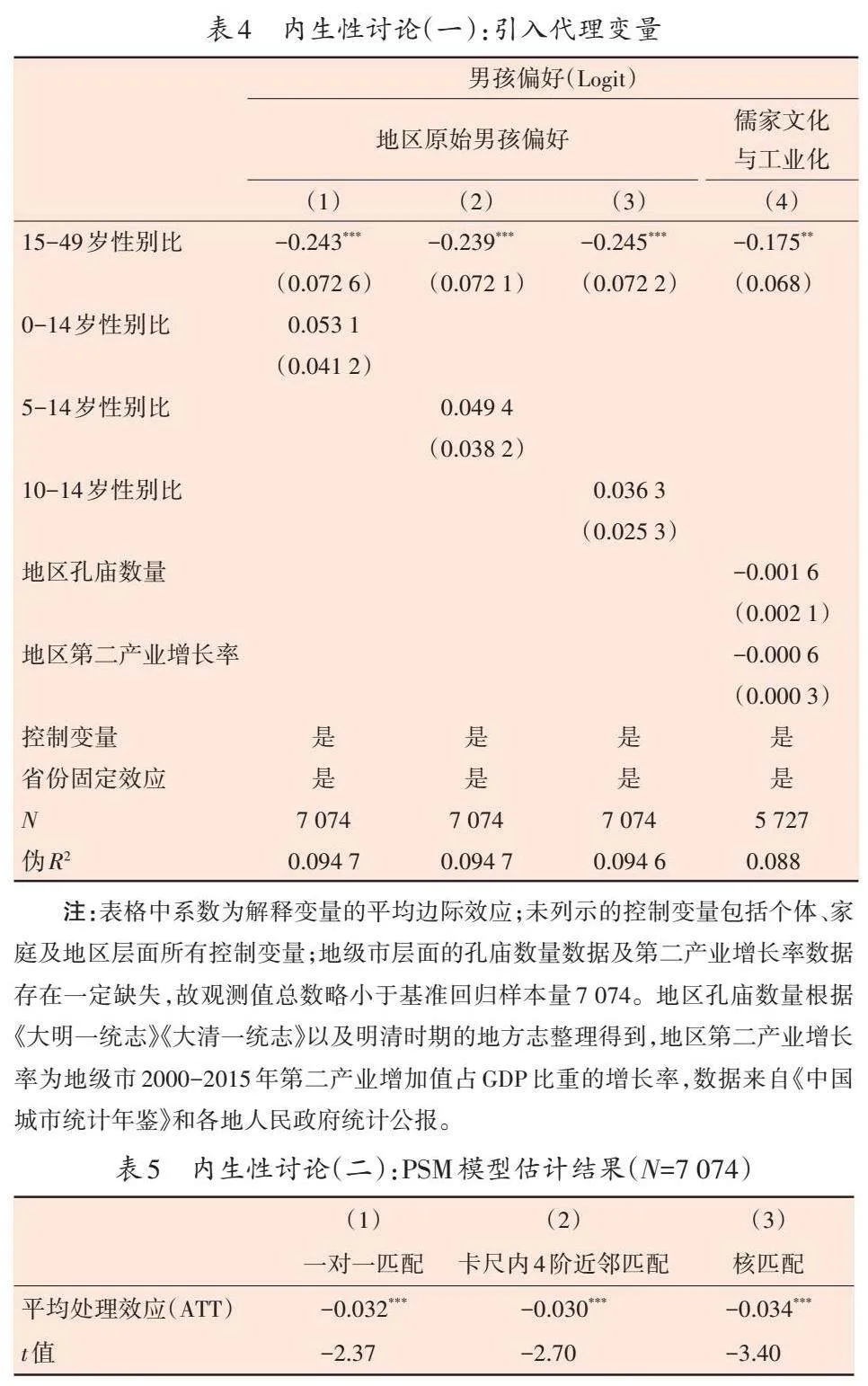

若一个地区历来就存在根深蒂固的重男轻女观念,则该地区性别比与个体男孩偏好均会受到影响,即各地区初始男孩偏好差异可能会影响估计结果。参考现有文献的做法,本文使用14岁以下群体的性别比作为对某地区初始男孩偏好的度量,将各城市0-14岁、5-14岁和10-14岁性别比纳入基准模型。[26]此外,鉴于我国长期存在的重男轻女、延续香火等传统生育观念来源于儒家思想,且后续工业化发展历程也会对该地区原始生育观念产生影响,因此本文将儒家文化氛围及工业化发展历程纳入模型,具体选取地级市层面的孔庙数量作为儒家文化的度量,将2000-2015年地级市第二产业增加值占GDP比重的增长率作为工业化发展历程的度量。[23]相关回归结果如表4所示,地区性别比上升仍显著抑制个体的男孩偏好。

2. 使用PSM模型

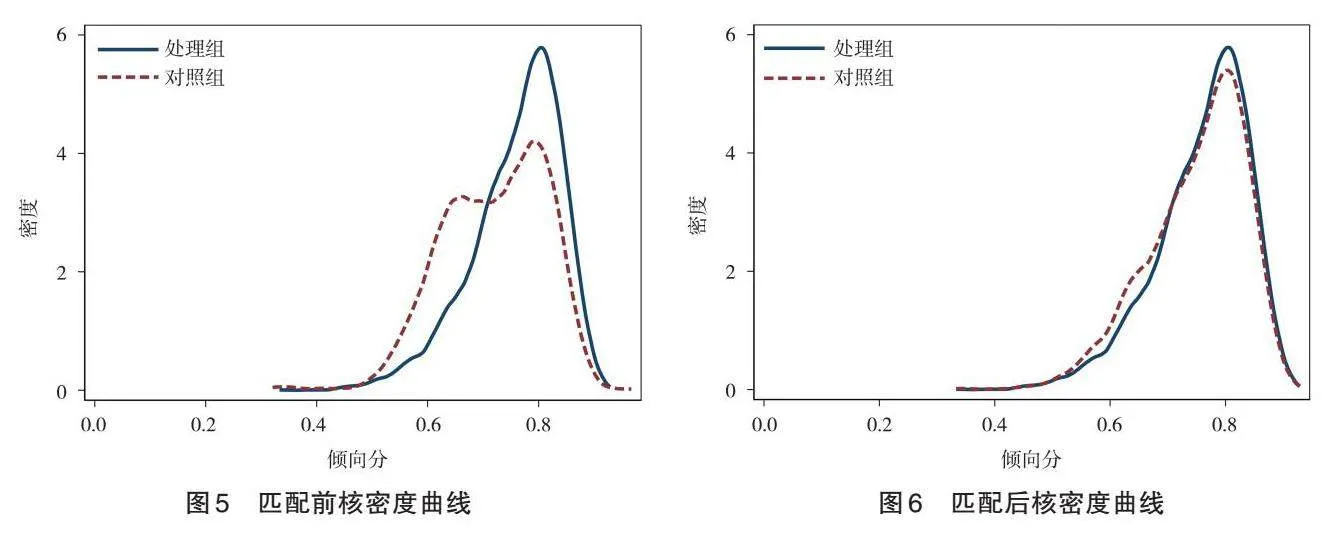

回归分析中虽然尽可能地控制了个体、家庭与地区层面的因素,但仍可能存在一些不可观测因素的影响,为此,本文使用倾向得分匹配法(PSM)重新估计地区性别比对个体男孩偏好的影响。将地区性别比按照中位数分成高低两组作为分组变量,选取全部控制变量作为协变量,采用一对一匹配、卡尺内4阶近邻匹配和核匹配三种匹配策略估计性别比的平均处理效应(ATT)。三种匹配方法均仅有个别样本不在共同取值范围之中,且匹配后所有变量的标准化偏差均低于10%,所有变量的[t]检验均不拒绝原假设,通过平衡性检验。同时,图5和图6为以核匹配为例的匹配前后核密度曲线,可以看出匹配效果较好。表5汇报了上述三种匹配方法的估计结果,可以发现地区性别比对个体男孩偏好仍存在显著的抑制作用。

(四)机制分析

上述分析结果表明地区性别比上升显著抑制了个体的男孩偏好,那么其背后的机制是什么?如前文的理论分析部分所述,地区性别比上升使得该地区婚姻市场男性竞争压力增大,男性及其家庭需要承担更高的婚姻支付来提高自身婚配竞争力,从而导致生养男孩的潜在成本上升,进而改变人们传统的男孩偏好。为验证相关假说,本文首先考察了地区性别比对个体婚龄的影响,并进一步计算房价收入比、结婚花费收入比等变量,从宏观层面的婚姻支付压力与微观个体承受婚姻支付压力的能力两个角度进行分析。

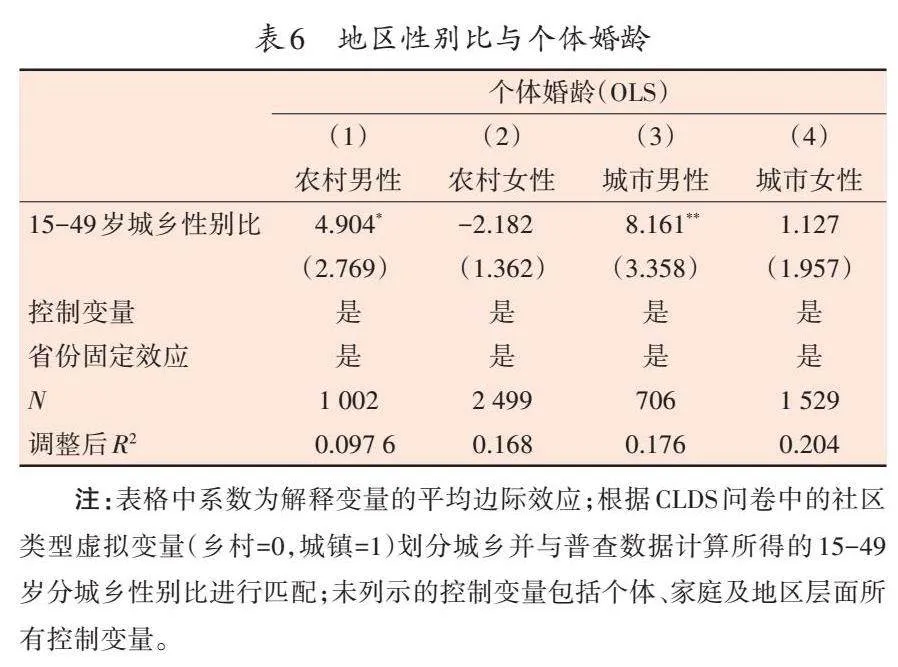

1. 个体婚龄

婚龄即初次结婚的年龄。搜寻理论(Search Theory)认为结婚年龄是进入婚姻市场的年龄与在婚姻市场搜寻的时间之和,而不同个体进入婚姻市场的年龄较为稳定和一致,故婚龄的差异主要来源于搜寻时间的不同,且经济状况是影响男性婚姻搜寻时间的重要原因。[49]基于该分析,婚龄大小能在一定程度上表示婚姻搜寻的难易程度。因此本文将初婚年龄的推迟情况作为对婚姻市场竞争程度和现状的直观反映,并将其与地区15-49岁性别比进行回归(见表6),其中第(1)、第(2)列和第(3)、第(4)列分别代表农村地区和城市地区的男性及女性。回归结果显示不论是在农村还是城市,地区性别比与男性个体婚龄均表现出显著的正相关关系;同时,对比分性别的回归结果发现性别比上升对农村与城市女性的婚龄并无显著作用,甚至符号相反,表明性别比失衡带来的影响具有明显的性别偏向;上述分析初步验证了地区性别比上升会加剧男性婚姻市场竞争压力的假设。最后,对比分城乡的回归结果发现性别比对男性婚龄的正向影响在城市地区更强更显著,可能是因为城市地区相比农村地区的婚姻成本更高,如更高的房价所带来的更高的婚房购置成本等。

2. 婚姻支付压力

根据已有关于男女婚配的研究,婚姻市场竞争加剧会推动房价、[7][20]彩礼[9][21]等婚姻支付的价格持续上涨,因此本文构建房价收入比与结婚花费收入比衡量地区婚姻支付压力,并按其将样本划分为婚姻支付压力大、小不同组别后进行分组回归,以检验婚姻支付压力大的地区,个体的男孩偏好是否受到地区性别比的显著抑制作用(假说2),结果如表7所示。回归结果显示婚姻支付压力大的组别的估计系数显著为负,而婚姻支付压力小的组别则不显著,假说2得到验证,即地区性别比通过婚姻市场作用于个体男孩偏好。

3. 承受婚姻支付压力的能力

根据上述分析,地区性别比通过加剧男性面临的婚姻市场竞争压力,推高婚姻支付,影响个体男孩偏好。故进一步猜测婚姻支付能力强的个体,地区性别比对男孩偏好的抑制作用不明显(假说3)。为验证该假说,本文一方面按照个人收入、家庭收入分为高低两组进行分组回归;另一方面,选取二套房和小汽车作为个人及家庭承受婚姻支付能力的额外度量。所有估计结果汇报至表8。第(1)列至第(4)列结果显示地区性别比的估计系数仅在个人收入及家庭收入低的组别中显著为负,表明个人及家庭经济水平均能削弱性别比对男孩偏好的抑制作用;第(5)列至第(8)列结果显示:相比于有二套房和有小汽车,性别比仅在无二套房和无小汽车组别中显著抑制个体男孩偏好。由此,假说3得到验证。

(五)异质性分析

考虑地区性别比对男孩偏好的影响在不同人群和地区间可能存在差异,同时为了进一步检验假说,本文在基准回归(表2)基础上结合现有文献,根据个体及区域特征划分为不同的子样本进行分组回归,检验并分析可能存在的异质性作用。

1. 个体差异

根据受访者年龄和学历,本文将样本划分为15-45岁和46-52岁1、低学历和高学历两对四组子样本,结果如表9第(1)列至第(4)列所示。结果显示地区性别比对个体男孩偏好的抑制作用在15-45岁人群中更强更显著,可能是因为高年龄段人群生育机会较少且通常有着更为根深蒂固的传统性别观念;也可能是因为低年龄段群体正经历婚姻市场竞争,有着更加切身的体会。低学历群体中地区性别比与个体男孩偏好显著负相关,高学历群体中二者无统计意义上的显著关系,可能是因为学历高的人群工资回报率更高,个人经济状况更好,[50]故承受婚姻支付压力的能力也更强。

根据受访者已有孩子情况,本文进一步地将样本划分为没有儿子和有至少一个儿子两组子样本进行分组回归,结果如表9第(5)列和第(6)列所示。结果显示地区性别比对没有儿子的人群的男孩偏好并无影响,可能是已有儿子的人群对婚姻市场情况更为关注、感受更为深刻,同时也受到家庭经济资源有限等现实因素的约束。

最后,根据受访者户口类型,本文将样本划分为农业户口、农转非农与始终非农三组子样本进行分组回归,结果如表9第(Mk+REQyhfqiP9roFrCn40ob2/kkCdOPRWXCkuAmG74M=7)列至第(9)列所示。结果显示地区性别比对男孩偏好的抑制作用仅在始终非农户口人群中显著,对之前或现在为农业户口的人群并无影响。可能的解释是:一方面,农业户口人群因传统文化、生产劳动、农地产权等因素,有更加强烈的男孩偏好;[51-52]另一方面,非农户口人群可能感知到了更明显的婚姻市场竞争压力,这与前文机制分析中城市男性婚龄推迟情况更显著也是相符的。第(8)列回归结果表明即使是对于农业户口转为非农户口的人群,性别比带来的影响仍不显著,可能是因为农业生产生活过程中形成的男孩偏好较为根深蒂固。

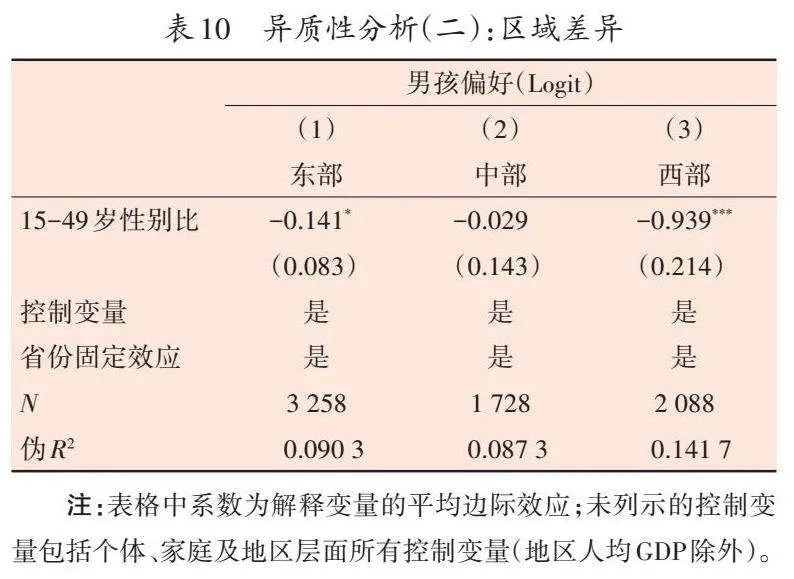

2. 区域差异

地区性别比对男孩偏好的影响在不同地区间可能存在差异。为此,本文将样本按照东、中、西部1划分成三个子样本进行分析,分组回归结果如表10所示。结果显示性别比对男孩偏好的抑制作用在西部地区最强最显著,在东部地区较为显著,而在中部地区不显著。现有关于婚配竞争压力的研究表明我国西部地区适婚男青年面临的婚配竞争压力最大,[53]并且西部地区经济发展水平相对落后,承受高额婚姻支付的能力较差,因而性别比对男孩偏好的抑制作用在西部地区最强。

五、结论与建议

我国长期以来存在着较为强烈的重男轻女观念,而当性别比失衡带来男性婚姻市场竞争压力增大,生育儿子的成本随之升高,这种传统生育观念是否会因此而发生改变?本文采用2015全国1%人口抽样调查数据与2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,基于婚姻市场供需视角、婚姻挤压理论和生育成本收益理论,讨论了地区性别比对个体男孩生育偏好的影响。结果显示:城市层面100名女性人口相对应的男性人口每增加10人,个体具有男孩偏好的概率平均下降2.24%,即地区性别比上升对个体男孩偏好存在显著的抑制作用,从而证实了地区性别比失衡是我国育龄人群男孩偏好改变的重要因素之一。在机制分析部分,本文发现性别比上升显著推迟了男性初婚年龄,并且性别比上升仅在高房价收入比和高结婚花费收入比地区显著抑制男孩偏好,同时性别比对个人收入或家庭收入较高的个体、有二套房或有小汽车的个体的男孩偏好无显著影响。这些结果均支持性别比失衡通过加剧男性婚姻市场竞争压力从而影响生育偏好的假说。最后,本文将样本按照个体和地区层面的不同特征划分为不同的子样本进行分组回归和异质性分析,结果发现性别比上升对男孩偏好的负向影响在低年龄段、低学历、已有多个儿子、始终非农户口的人群中和西部地区的作用更强更显著。

综合本文研究结论,人口性别比存在一种类似生物学的“负反馈调节机制”——男孩生育偏好导致的地区性别比失衡加剧了婚姻市场竞争,而这又会削弱人们的男孩生育偏好。因而,从长期来看,我国性别比或许能够自动回归到一个较为合理的区间。但这并不意味着地区性别比失衡不需要关注、重视与治理。相反,这种所谓“自然合理”的回归是通过扭曲婚姻市场竞争、提高婚配支付来完成的,背后隐藏着的是当代年轻人及其家庭对于高额结婚成本的负担,不但不利于居民生活幸福感的提升,还会对宏观经济运行产生负面影响,如推高房价、扭曲储蓄行为、抑制消费、降低生育率等。此外,通过婚姻市场竞争压力的变化实现被动自发调节往往周期长、见效慢。综上所述,政府和社会有必要采取更积极的措施缓解人口的性别结构失衡问题。

因此,本文基于研究发现和上述讨论给出以下建议:一是应重视预防性治理和根源性治理。面对我国人口结构仍严重失衡的既定事实,不能完全依赖婚姻市场竞争所产生的被动自发调节,而应采取前瞻性措施进行积极主动治理,持续有效遏制出生人口性别比的不断攀升趋势,促进未来出生人口及总人口性别均衡。具体而言,政府可以通过定期且广泛的宣传教育活动,向公众传达性别平等观念及其重要性,营造性别平等的社会氛围;同时将性别平等观念融入社会政策各个方面,如通过教育奖助金、同工同酬等经济激励措施,支持女性接受教育并保障女性平等就业,提高女性的经济地位和自主权;此外,还可建立性别失衡问题的监测和评估机制,禁止和惩治性别歧视带来的违法犯罪行为,如丢弃女婴、拐卖儿童等。引导整体社会价值观朝着男女平等的方向转变,从源头上弱化重男轻女的传统观念,从而实现人口性别比回归常值。

二是应实施差异化治理。关注到性别失衡问题存在个体及区域差异的现实,结合不同人群、不同地区特点进行专项治理,如鼓励村委会和居委会开展针对性的性别平等宣传教育活动,提供欠发达地区女婴医疗卫生保障服务,在欠发达地区建立相关帮扶机制增强养育女孩的信心等,从而提高性别失衡问题的整体治理效率。

【参考文献】

[1] Sen A. Missing Women[J]. British Medical Journal,1992,304(6827):587.

[2] Coale A J,Banister J. Five Decades of Missing Females in China[J]. Demography,1994,31(3):459-479.

[3] Ebenstein A. The “Missing Girls” of China and the Unintended Consequences of the One Child Policy[J]. Journal of Human Resources,2010,45(1):87-115.

[4] Wei S J,Zhang X. Sex Ratios,Entrepreneurship,and Economic Growth in the People’s Republic of China[R]. National Bureau of Economic Research,2011.

[5] Bulte E,Heerink N,Zhang X. China’s One-child Policy and “the Mystery of Missing Women”:Ethnic Minorities and Male‐biased Sex Ratios[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2011,73(1):21-39.

[6] Edlund L,Lee C. Son Preference,Sex Selection and Economic Development:The Case of South Korea[R]. National Bureau of Economic Research,2013.

[7] 逯进,刘璐. 性别失衡对房价的影响:来自中国城市的证据[J]. 人口学刊,2020(2):5-16.

[8] Coale A J. Excess Female Mortality and the Balance of the Sexes in the Population:An Estimate of the Number of “Missing Females”[J]. The Population and Development Review,1991,17(3):517-523.

[9] 张川川,陶美娟. 性别比失衡、婚姻支付与代际支持[J]. 经济科学,2020(2):87-100.

[10] Angrist J. How Do Sex Ratios Affect Marriage and Labor Markets?Evidence from America’s Second Generation[J]. The Quarterly Journal of Economics,2002,117(3):997-1038.

[11] Francis A M. Sex Ratios and the Red Dragon:Using the Chinese Communist Revolution to Explore the Effect of the Sex Ratio on Women and Children in Taiwan[J]. Journal of Population Economics,2011,24:813-837.

[12] Chang S,Zhang X. Mating Competition and Entrepreneurship[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2015,116:292-309.

[13] 王临风,余玲铮,金钊. 性别失衡、婚姻挤压与个体劳动参与[J]. 劳动经济研究,2018(3):75-96.

[14] Wei S J,Zhang X. The Competitive Saving Motive:Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China[J]. Journal of Political Economy,2011,119(3):511-564.

[15] 蓝嘉俊,方颖,魏下海. 性别比失衡下的婚姻匹配与劳动力市场表现:基于独生子女政策准自然实验的实证分析[J]. 世界经济文汇,2019(4):67-84.

[16] Thomas D. Intra-household Resource Allocation:An Inferential Approach[J]. Journal of Human Resources,1990,25(4):635-664.

[17] Thomas D. The Distribution of Income and Expenditure within the Household[J]. Annales d’Economie et de Statistique,1993,29:109-135.

[18] Lee J,Pocock M L. Intrahousehold Allocation of Financial Resources:Evidence from South Korean Individual Bank Accounts[J]. Review of Economics of the Household,2007,5(1):41-58.

[19] Du J,Wang Y,Zhang Y. Sex Imbalance,Marital Matching and Intra-household Bargaining:Evidence from China[J]. China Economic Review,2015,35:197-218.

[20] 吴昌南,王进. 中国人口性别结构失衡、婚姻挤压与房价[J]. 当代财经,2021(5):17-27.

[21] 李永萍. 北方农村高额彩礼的动力机制:基于“婚姻市场”的实践分析[J]. 青年研究,2018(2):24-34,94-95.

[22] Alfano M. Daughters,Dowries,Deliveries:The Effect of Marital Payments on Fertility Choices in India[J]. Journal of Development Economics,2017,125:89-104.

[23] 苏冬蔚,廖佳. 经济增长、房价上涨与出生人口性别比:基于中国地级及以上城市的经验研究[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2021(9):35-53.

[24] 靳小怡,谢娅婷,韩雪. 婚姻挤压下农村流动人口的生育性别偏好:基于相对剥夺感视角的分析[J]. 人口学刊,2013(3):15-24.

[25] Bélanger D,Linh T G. The Impact of Transnational Migration on Gender and Marriage in Sending Communities of Vietnam[J]. Current Sociology,2011,59(1):59-77.

[26] 董志强,钟粤俊. 性别失衡如何影响生育偏好[J]. 劳动经济研究,2016(5):74-95.

[27] 宋月萍,谭琳. 男孩偏好与儿童健康的性别差异:基于农村计划生育政策环境的考察[J]. 人口研究,2008(3):67-74.

[28] 梁同贵. 乡城流动人口生育男孩偏好及其影响因素分析:基于与农村本地人口的比较[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2017(6):40-50.

[29] Chung W,Gupta M D. The Decline of Son Preference in South Korea:The Roles of Development and Public Policy[J]. Population and Development Review,2007,33(4):757-783.

[30] 石贝贝,唐代盛,候蔺. 中国人口生育意愿与男孩偏好研究[J]. 人口学刊,2017(2):28-36.

[31] 刘卓,王学义. 生育变迁:1949-2019年中国生育影响因素研究[J]. 西北人口,2021(1):107-116.

[32] Becker G S. A Treatise on the Family[M]. Cambridge:Harvard University Press,1993.

[33] Rao V. The Rising Price of Husbands:A Hedonic Analysis of Dowry Increases in Rural India[J]. Journal of Political Economy,1993,101(4):666-677.

[34] Leibenstein H. A Theory of Economic-demographic Development[M]. New York:Greenwood Press,1969.

[35] Foster A D,Rosenzweig M R. Technical Change and Human-capital Returns and Investments:Evidence from the Green Revolution[J]. The American Economic Review,1996,86(4):931-953.

[36] Alesina A,Giuliano P,Nunn N. On the Origins of Gender Roles:Women and the Plough[J]. The Quarterly Journal of Economics,2013,128(2):469-530.

[37] Qian N. Missing Women and the Price of Tea in China:The Effect of Sex-specific Earnings on Sex Imbalance[J]. The Quarterly Journal of Economics,2008,123(3):1251-1285.

[38] Kishor S. Gender Differentials in Child Mortality:A Review of the Evidence[C]//Gupta M D,Chen L C,Krishnan T N (Eds.). Women’s Health in India:Risk and Vulnerability. Bombay:Oxford University Press,1995:19-54.

[39] Arnold F,Choe M K,Roy T K. Son Preference,the Family-building Process and Child Mortality in India[J]. Population Studies,1998,52(3):301-315.

[40] Gupta M D,Jiang Z,Li B,et al. Why is Son Preference So Persistent in East and South Asia? A Cross-country Study of China,India and the Republic of Korea[J]. The Journal of Development Studies,2003,40(2):153-187.

[41] Jayachandran S. The Roots of Gender Inequality in Developing Countries[J]. Annual Review of Economics,2015,7(1):63-88.

[42] Chen X. Gender Imbalance and Parental Substance Use in Rural China[Z]. Working Paper,2014.

[43] 刘潇,周羿,黄海. 性别比失衡与教育获得[J]. 经济科学,2022(5):150-163.

[44] 国家信息中心宏观经济与房地产数据库. 商品房房屋成交与库存数据[EB/OL]. [2023-10-01]. http://www.crei.cn/traden/index.aspx.

[45] Dong Z,Alhaj-Yaseen Y,Jiao Y,et al. Surplus Men and Scarce Women:The Impact of Mating Competition on the Desire for Sons in China[J]. Pacific Economic Review,2021,26(3):339-371.

[46] 卿石松. 夫妻生育偏好变化及其相互影响[J]. 中国人口科学,2020(5):106-115,128.

[47] 李荣彬. 子女性别结构、家庭经济约束与流动人口生育意愿研究:兼论代际和社会阶层的影响[J]. 青年研究,2017(4):23-33,94-95.

[48] 原新. 对我国出生性别比失衡人口规模的判断[J]. 人口研究,2007(6):3-7.

[49] Oppenheimer V K. A Theory of Marriage Timing[J]. American Journal of Sociology,1988,94(3):563-591.

[50] Angrist J D,Keueger A B. Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?[J]. The Quarterly Journal of Economics,1991,106(4):979-1014.

[51] Alesina A,Giuliano P,Nunn N. Traditional Agricultural Practices and the Sex Ratio Today[J]. PLos One,2018,13(1):e0190510.

[52] 耿鹏鹏,罗必良. “竞争”抑或“继承”:农地产权如何影响农民生育性别偏好[J]. 经济评论,2021(6):34-48.

[53] 李斌,任津汝,张所地. 婚配竞争压力对家庭住房消费行为的驱动研究:对“婚房竞争”现象的透视[J]. 消费经济,2022(1):83-96.

[责任编辑 王晓璐]

Does Sex Ratio Imbalance Mitigate Son Preference?

HU Dezhuang1,ZHENG Silan2,HOU Aoxuan3

(1. School of Economics,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei,430073,China;

2. School of Software & Microelectronics,Peking University,Beijing,102600,China;

3. Business School,University of International Business and Economics,Beijing,100029,China)

Abstract:The long-term balanced development of the population is a major national strategic requirement in China,and the balanced gender structure of the population is one of its key implications. However,there has long been a strong preference for boys in China. Will this traditional concept change due to the competitive pressure in the marriage market? This paper aims to study the reshaping effect of marital squeeze caused by the current sex ratio imbalance on the gender preference of the reproductive population in China. Specifically,based on the perspectives of marriage market supply and demand,marital squeeze theory,and the cost-benefit trade-off theory of fertility,the paper utilizes data from the National 1% Population Sample Survey and the China Labor Dynamics Survey(CLDS) to quantitatively study the impact of regional gender ratios on individual preferences for male offspring. Empirical results show that for every increase of 10 males corresponding to 100 females at the urban level,the probability of individuals having a preference for boys decreases by an average of 2.24%. This result remains robust after excluding samples with no fertility intentions,replacing explanatory and response variables,controlling for initial male preferences in the region,and using the Propensity Score Matching(PSM) model. In the mechanism analysis section,the paper first explores the impact of the sex ratio on individuals’ age at first marriage,discovering that regardless of whether in rural or urban areas,an increase in the sex ratio significantly delays men’s age at first marriage,while having no impact on women’s. Furthermore,the paper uncovers that for individuals facing greater pressure and lower affordability in terms of marriage payments,the negative influence of a rising sex ratio on their preference for boys is more pronounced and significant. These findings suggest that the increased sex ratio heightens men’s competitive pressure in the marriage market,necessitating higher marriage payments for men and their families to enhance their competitiveness,thereby leading to a potential increase in the cost of rearing boys and ultimately suppressing the preference for boys. Heterogeneity analysis,conducted based on individual and regional characteristics,reveals that the inhibitory effect of a rising sex ratio on the preference for male offspring is stronger among individuals in lower age groups,with lower educational attainment,those who have multiple sons,and those who have always been non-agricultural household registrants,as well as individuals in western regions. The results of the paper indicate that there is a biological-like “negative feedback mechanism” in population sex ratios,but this so-called “natural rational” regression cycle is usually long and achieved by increasing marriage payments. Behind this is the burden of high marriage costs on young people and their families,which not only hinders the improvement of residents’ happiness but also has negative effects on the macroeconomy,such as pushing up housing prices,distorting savings behavior,inhibiting consumption,and reducing fertility rates. Therefore,the government should actively take measures to weaken the traditional concept of favoring boys over girls at the source and promote the return of population sex ratios to a normal range.

Key Words:Sex Ratios Imbalance,Son Preference,Marriage Market Competition,Marriage Payment