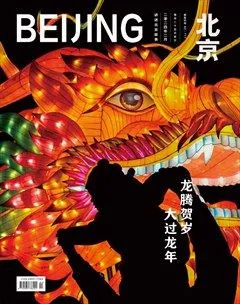

龙腾贺岁

2024-04-29于梦儿

于梦儿

“玉兔辞旧岁,金龙迎春来。”

春节是中国人一年当中最隆重,也是最具特色的传统节日。到处是一派红红火火的景象,年俗更是丰富有趣。年俗里有说不完的故事,道不尽的风情。

2 0 2 4年,是备受瞩目的龙年。作为十二生肖中惟一的神话动物,“龙”占据特殊地位。同时,作为中华传统文化中最悠久的文化符号之一,“龙文化”从重要的精神象征到走入民俗生活,已经成为大众心中不可替代的图腾。

龙头动 龙身起

在古代,人们认为龙是海中的神物,可以呼风唤雨,为人们消灾解难。作为农业大国,风调雨顺对古人至关重要。因此,早在商代的甲骨文中,就已出现数人集体祭龙求雨的文字;汉代董仲舒的《春秋繁露》中已有明确的有关舞龙求雨的记载;此后历朝历代的诗文中记录宫廷或民间舞龙的文字屡见不鲜。每当遇到洪涝、干旱等天气灾害时,人们便通过舞龙祈求五谷丰登。后来,“舞龙”逐渐演变成为一项传统的民间艺术,每逢佳节舞龙表演则更是常见。

龙头动,龙身起。长龙跟随着锣声鼓点的快、慢、轻、重,时而翘首仰视,时而摇头摆尾,千姿百态,妙趣横生……舞龙作为中国的传统文化,也被称为“龙舞”或“耍龙”。舞龙不但具有很高的观赏性,其热烈、欢快的场面,也为春节增添了不少喜庆气氛。

舞龙的传统表演程序一般为“请龙”“出龙”“舞龙”“送龙”。对于舞龙者来说,最重要的是展示出“龙”的精气神。利用人体多种姿态,将力度、幅度、速度、耐力等融入舞龙技巧中,亦动亦静,形成优美连贯的舞龙表演。

此外,舞龙最基本的表现手段是道具造型、构图变化和动作套路。大体上说,一条龙又由四部分组成,即龙珠、龙头、龙身和龙尾,一般由9至1 0人挥舞。不同龙形的道具,扎制材料也略有不同。目前,民间常见的龙有布龙、纱龙、纸龙、草龙、竹龙等。以北京为代表的“北方龙”一般高大粗重,风格古朴刚劲,多以竹龙为主;而“南方龙”则精巧细致,活泼敏捷,因此纸龙、草龙十分常见。同时,龙在色彩上也尤为多变,黄、白、青、红、黑等色彩在民间较为常见,其中,以黄龙最为尊贵。北京的民间舞龙也多以舞“黄龙”或“金龙”为主。

龙灯亮 闹元宵

张庄村位于北京市通州区漷县镇东部,坐落于风景秀丽的大运河畔,因运河而生、依运河而兴,2018年入选北京首批市级传统村落。提起张庄村,就不得不提远近闻名的“运河龙灯”。

张庄村运河龙灯是北运河流域最具特色的表演形式之一,具有浓郁的乡土气息和大运河的地域特色,是运河文化和北京文化的组成部分,2005年被列为北京市“非遗”项目,被正式命名为“通州运河龙灯会”。

作为北京市级非物质文化遗产,通州区张庄村“运河龙灯”有着与众不同的特点。龙灯全长18米,方头大口、鹿角长须、猪鼻圆眼、蓝身金鳞、金鱼尾巴。龙灯以竹篾扎成龙头、龙身、龙尾,分别缚在约五尺长的木柄托上,木柄托间留有木塞座,以利燃烛。龙灯表面糊高丽绵纸,以彩色绘成龙的形象,一般为十几节,多为单数。节与节之间,以筒状布制龙衣相连,龙衣系在龙身上端,表演时手持木柄而舞。一人持彩绸“龙珠”引导舞龙动作。张庄运河龙灯会每逢年节、祭祀都要“起会”。

张庄运河龙灯会第五代传承人谢兆海介绍,“运河龙灯”为两条蓝色龙灯,而蓝色代表运河水,“舞龙灯是为了祈盼丰收,避灾祈福”。

为龙灯伴奏的乐器也多种多样,包括大鼓、钹、铙、镲和筛。每逢农历正月初二、正月十五、二月初二,都会欢庆起会,营造节日气氛,祈求风调雨顺,五谷丰登。

谢兆海还提到,早年间“运河龙灯”的耍龙套路有三十种,现在只整理出十三套,分别为龙翻身、单跳龙把、双跳龙把、龙劈叉、串花篱笆、钻黄瓜架、压龙尾、钻龙尾、甩龙尾、龙双绞、龙打挺、龙盘窝和龙过背。

为了更好地保护传承“运河龙灯”,张庄村已为这项“非遗”建设了一座“张庄·大运河龙灯文化博物馆”。这座博物馆是由一座旧仓库改造而成的,面积不大,但很精致。博物馆的上方,还盘踞着两个威风凛凛的实体龙灯。

博物馆展厅共分四个区域,以图、文、物并茂的方式,呈现运河沿岸城市的龙灯、龙舞文化,以及不同运河沿岸城市龙灯、龍舞的发展和演变过程。同时,展馆还融入不少多媒体元素,让观众能身临其境地观赏舞龙灯盛会。此外,观众还可以到展馆内的手工制作区,在老师的指导下亲手制作龙灯模型,带回家作纪念。

赛龙舟 迎新春

“棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷”,这是唐代诗人张建封在《竞渡歌》中描述古人赛龙舟的场景。这一可追溯至战国时期的民俗活动,两千年来,风采依旧,在历史长河中留下了不灭的身影。其背后,流淌着源远流长的中华文化。

“赛龙舟”,又称“龙舟竞渡”。据文献记载,龙舟竞渡最早可追溯到战国中期的《穆天子传》,其中提到“天子乘鸟舟龙舟,浮于大沼”。1935年在河南卫辉山彪镇战国墓葬中出土的铜鉴,以及1965年在四川成都百花潭出土的“战国嵌错赏功宴乐铜壶”上,也都有赛龙舟的图案。

作为中国传统节日端午节的习俗,赛龙舟往往被视为“救屈原”的象征。南朝《荆楚岁时记》载:“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,人伤其死,故命舟楫以拯之。”但自隋朝开始,就不断有人对这一观点提出质疑。到了现代,学者闻一多在《端午考》中提到,距屈原投江千余年前,划龙舟之习俗就已存在于吴越水乡一带,目的是通过祭祀图腾—龙,以祈求避免水旱之灾。

无论如何,赛龙舟在后来的历朝历代中,都是一项重要的民俗活动,其浓郁的娱乐性得到群众的喜爱,因而得以传承。圆明园相关负责人介绍,龙舟竞渡是中国民间传统的水上体育娱乐项目,清朝皇帝常在圆明园的福海举行龙舟竞渡并临水观看。

随着时代的变迁与社会的发展,赛龙舟也逐渐衍生出新的形式及活动,如夜龙舟、旱龙舟、冰上龙舟等。其中,冰上龙舟,是传统龙舟运动项目的创新和延伸,保留了传统龙舟运动的技巧性与竞技性,打破了龙舟运动的季节局限性,更具速度与激情,是一项融合竞技性、团队性、娱乐性的全新冰上运动。

不久前,一场别开生面的冰上龙舟大赛在北京奥林匹克森林公园南园的奥海冰场上激情开赛。随着发令枪响,一艘艘冰龙舟如离弦之箭冲出起点,运动员们在节奏鲜明的口号声中奋力挥动冰钎,动作整齐划一,拼尽全力划动龙舟,以最快的速度冲向终点。一时间加油声、呐喊声此起彼伏,为寒冷的冬季增添了一份红火与热闹。随着春暖花开,北京龙潭湖公园、什刹海、卢沟桥晓月湖等水域均是赛龙舟的好去处。

龙抬头 剃喜头

中国素有“二月二,龙抬头”的说法。这一天,又称春耕节、农事节、青龙节、春龙节等。

中国民间认为,“龙”是吉祥之物,也是和风化雨的主宰。“龙抬头”,意味着阳气生发、万物生意盎然。然而,“龙抬头”的由来是什么?又为何是在农历二月初二?事实上,中国古人为观测天象,将天球赤道和黄道一带的恒星分成二十八个星组,称为二十八宿。在二十八宿中,每七宿为一组:东方为苍龙,南方为朱雀,西方为白虎,北方为玄武。

其中,东方苍龙包含角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿,生动地勾勒出一条龙的形象。角宿作龙头,亢宿为脖颈,氐宿为胸膛,房宿为龙腹,心宿是龙身,尾宿和箕宿共同代表龙尾。“龙抬头”反映的就是角宿从东方地平线升起的形象,像是“龙头”抬了起来。

从节气上说,农历二月初,正处在“雨水”“惊蛰”和“春分”之间,中国南方很多地方已开始进入雨季。故自古以来,人们在“龙抬头”时节,会举行敬龙祈雨、放生等活动,以求一年吉祥丰收,并将“龙抬头”的时节作为一个纳祥转运的日子。

也正是因为“龙抬头”与农事相关,因此在“二月二”这一天,也有许多以龙冠名的食物。

清朝《帝京岁时纪胜》里提到,“都人用黍面枣糕麦米等物油煎为食”。也就是说,那时北京人要吃一种类似煎饼的食物,在民间被称为“龙皮”。另外,老北京人还要吃春饼,层层的春饼也被称为“龙麟”。同时,在这一天,米饭被称为“龙子”,面条被称为“龙须”,饺子被称为“龙耳”,而馄饨则被称为“龙眼”,等等。

除饮食之外,“二月二”这一天还有诸多形式上的习俗,其中流传最广的,当属理发这件事。民间流传,最初“二月二”要理发是因为正月有忌讳,不能动刀,二月初一又是太阳生日,也不宜动刀,所以到了“二月二”就意味着可以开始理发了。也有说法称,“二月二”儿童理发,叫做剃“喜头”,借“龙抬头”之吉时,保佑孩子健康成长;大人理发,则能带来好运,在新的一年里顺顺利利。

不过,随着社会的进步与发展,民俗也被赋予时代的意义。总的来说,“二月二”祈盼风调雨顺、健康平安的愿望,寄托了人们对未来的美好希望。