古物藏龙

2024-04-29张健

张健

中国人是爱龙的,而北京人似乎更爱龙。北京是座古都,八方文化荟萃京城,各地的龙也就在这里落下脚。当下,把视野投向北京,极容易看到,这里的山川大地、河湖水系、古建筑遗产和各式各样的文物中,龙的形象“纷然不可胜识”,认识它们,正是一窥中国文化根脉和中国人精神世界的门径之一。

龙,是中国人凭着浪漫幻想创造的瑞兽,寄托了中国人对生命、生活和未来的美好渴盼。在长达几千年的龙文化演绎中,中国匠人运用巧思,把龙的形象创作成一件件具象的工艺品,从石器时代的玉龙,到神龛上充满神性的龙,再到专属帝王的龙形纹饰……它们姿态万千,却都承载着中国人的抽象思维—“有龙则灵”。这种具象和抽象交汇形成的古器物语,展示着中国龙文化的魅力。

龙的世界 巧嵌匠心杰作

拥有六百多年历史的故宫建筑群,号称有房九千九百九十九间半(实则九千三百余间)。仅以每间有六条脊龙计算,合计有龙近六万条;如果加上所有建筑装饰和御用品上的龙,总数大约超过百万,是名副其实的龙的世界。

意与韵

保和殿后的丹陛是故宫最大的一块汉白玉石雕,丹陛上的图案名叫“流云立龙”,雕琢于清乾隆二十五年(1 7 6 0年),精工雕琢的九条立龙飞腾于流云之中,下端是海水江崖纹,四周饰以番草图案。整组石雕构图饱满,形象生动,雕饰华美,有极强的立体感,令人叫绝。面对这组巨型龙雕,每一个来到故宫的游人都会感到困惑:在没有现代化交通工具和起重设备的情况下,这块重达2 5 0吨的巨石是如何被安置于此的?据史料记载,为把这块巨大的石材完整安全地运抵紫禁城,工匠、民夫们想出一个巧妙的办法。当时正值隆冬,他们事先在运输途中沿路每隔一里打一眼水井,汲水泼路结成冰道,再动用大批的骡马拉拽,使石坯在冰道上滑移,缓缓而进。在二万八千多名民夫的齐心协力下,这块重达数百吨的巨石一点点移动,最终从今北京房山区大石窝运抵紫禁城,斜铺在保和殿后,成为故宫中的一大奇观。

故宫里的“九龙”不仅“腾飞”在保和殿后的丹陛上,也在宁寿门外九龙壁上留下了极富动感之美的身影。九龙壁是雕饰有九条龙的琉璃影壁。行至古代宫殿、官府衙门、庙宇和深宅大院前,首先就会看到影壁,它的功用是阻挡来自大门外的视线。影壁的装饰颇为考究,按照不同的等级和规制,或雕刻精美纹饰,或雕刻“福”字。依照民间信仰,这些图案和文字有着阻挡恶鬼、驱灾避祸的力量。

故宫九龙壁是中国等级最高的影壁,通高3.5米,宽29.4米。故宫九龙壁的塑面用270块彩色琉璃拼接而成,色彩、图案浑然一体,天衣无缝。全幅壁面以海水为衬景,水面上浮现出正在戏珠的九条巨龙。居中的黄色蟠龙,神形生动,仿佛震壁欲出。

北京现有两座“九龙壁”,除故宫九龙壁外,还有北海公园九龙壁。北海公园九龙壁是中国惟一一处“双面九龙壁”,它的正面和背面各有九条蟠龙,戏珠于云雾波涛之中。蟠龙形态各异,个个矫健雄劲,栩栩如生。除此之外,壁的正脊、垂脊、简瓦、陇垂等处都有龙,就连斗拱下面也各有一条龙。据统计,北海公园九龙壁上大大小小的龙有635条之多。

北海公园九龙壁的历史,可以追溯到明朝。万历年间,明神宗朱翊钧的生母李艳妃笃信喇嘛教,她在紫禁城内建起宝华阁、英华殿、宝华殿、梵宗楼等以供奉黄教佛像,又在北海兴建大西天经厂,专司译经、印经。为了镇住“火神”,预防经厂失火,便在经厂的门前筑起这座刻有五色蟠龙翻腾于海水、云朵之间的大影壁。然而,九龙壁并没有如愿保住经厂,1919年一场大火将这片建筑烧光,唯有九龙壁劫后犹存,巍然屹立至今。

北海公园九龙壁整体造型设计、色彩运用非常精湛,是中国建筑史上的艺术瑰宝。作为最有代表性的宫廷元素和中国龙元素,它们至今仍是无数艺术设计的灵感来源。

图与喻

巴黎圣母院内有一条“怪兽走廊”,得名于欧雷·勒·杜克创作的许多奇幻鸟兽雕塑。纵然它们面目狰狞,形同恶魔,但“如果没有这些雕像,巴黎圣母院就不能称其为巴黎圣母院”。用这句话来类比中国古代建筑与龙的关系也非常贴切。

藻井是中国古代建筑中不可或缺的精美构件。在一些等级较高的宫殿和庙宇中,天花中央或宝座上方的天花处,都装饰有藻井。藻井来源于中国古代的“镇物”文化,古人认为“井”与“藻”皆与水相关,“可以厌火也”,藻井承载着人们防火避灾的祈盼。

故宫太和殿里的金龙藻井,是中国古建藻井中的上乘之作。游人站立在皇帝的髹金大椅前,仰头看向天花正中央,藻井清晰可见。这个藻井并不是直上直下的“井”的模样,而是分为上、中、下三层,上层为圆井,中层为八角井,下层为方井,其中八角井的表面遍布云龙浮雕。藻井正中的穹窿圆顶里,雕刻着一条金色巨龙。它口衔宝珠俯瞰下界,造型庄严生动。金碧辉煌的藻井和下方的雕龙金漆宝座、两侧的蟠龙金柱交相辉映,将这座恢宏的殿宇衬托得庄严华贵。

藻井的创意受民间水井的启发,其精致繁复的形态,则取决于中国古代工匠的创新意识和对建筑的装饰性与美感的追求。藻井名“井”而非井,它从一诞生就凭借“穹然高起,如伞如盖”的繁复之美,成为独特的建筑装饰物。

北京古代建筑博物馆现存的最著名的明镜藻井,来自北京隆福寺。隆福寺建于明景泰三年(1452年),以其建筑宏大、香火旺盛而闻名。遗憾的是,清光绪二十七年(1901年),一场大火烧毁了隆福寺的山门和许多建筑,只留下主要殿宇。此后,寺庙逐渐荒废,寺庙里的藻井被转移至北京古代建筑博物馆,成为该馆的镇馆之宝。

明镜藻井最初悬挂在隆福寺毗卢殿殿顶。这个方形藻井里面巧妙地设计了八角形、三角形、菱形和圆形结构。藻井四角雕刻有翱翔的凤凰,周围的拱花簇拥着中心的蟠龙。整个藻井设计精美,雕工细腻,最难能可贵的是,藻井通身为金丝楠木制成。井芯上的雕龙腾云驾雾,蓄势待发。龙的下垂高度为5 5厘米,它与圆形明镜连成一体,同为金丝楠木雕刻而成。这种独具匠心的设计让人拍案叫绝。

龙与中国古典建筑艺术有着不解之缘,这种缘分及龙文化的深远影响,催生和创造出一种独特的东方审美。龙作为装饰图案可与任何装饰对象相匹配,无论是平面的图形还是立体的形体,都能与龙的形象完美结合。故宫太和殿是明清两朝举行重大典礼之地,作为皇家建筑的典型代表,其装饰大量采用了龙的形象,上上下下有近13000条龙。除了殿中央的雕龙宝座之外,最引人注目的便是位于大殿中间的六根蟠龙金柱。每根蟠龙金柱高3丈有余,需两人合抱,与其他几十根朱红巨柱相比,气势格外强大。六根巨柱分东、西两排,每排三根。每根巨柱上都有一条蟠龙,龙身盘绕于柱,翘首张须。东面巨柱上的龙昂首向西,西面巨柱上的龙昂首向东。蟠龙身上的龙鳞片片凸起,这是由于使用了中国传统的沥粉工艺。这种工艺是在图案完成后,再往上面“贴金”,因此也叫“沥粉贴金”。除了蟠龙之外,在六根柱子的下部还绘有海水江崖纹,意在表现汹涌的海浪拍打礁石激起层层浪花的景象,从而烘托出巨龙升腾的雄伟磅礴气势。在中国古建筑中,只有天坛祈年殿内的“龙井柱”能与故宫太和殿蟠龙金柱媲美。

天坛祈年殿是中国著名的皇家祭祀殿堂,来到这里的游人,无不沉醉于殿顶中央绝美的鎏金九龙藻井。九龙藻井正对着的地面是一块直径8 8 . 5厘米的圆形大理石。石上灰黑色的纹理构成一龙一凤的天然图案。明清时期,皇帝在祈年殿祷谷时,把绣着金龙的明黄色缎拜垫铺在这块“龙凤呈祥”石上,跪在上面行礼。相传,原来这块圆石上只有一只玉凤,随着年深日久,玉凤和藻井中的一条金龙便有了“灵性”,金龙常常飞下来与玉凤相会。一天金龙正与玉凤幽会,不料赶上皇帝来祭祀,拜垫盖住了龙和凤,皇帝行跪拜礼时把金龙和玉凤压进圆石里,它们再也出不来了。神圣的祭祀殿堂中流传着这样一个凄美的传说,恐怕远在今人的意料之外。

龙形徽记 无处不相宜

龙是中国最神秘的动物之一,关于它,最为人津津乐道的是“龙生九子”的神话传说。相传,龙的儿子们天赋异禀,各有所好。中国古代的能工巧匠们创造出形态各异的龙子形象,并把它们镶嵌在建筑和各式器物中,冀望拥有神力的它们能守护一方安宁。

想与像

远望故宫一座座雄伟的宫殿,人们会看到房顶两端各有一只口吞屋脊的动物。它叫“螭吻”,生得龙首鱼身,喜欢在险要处东张西望,也喜欢吞火,古人把它放置在屋脊的两端,作镇邪避火之物。故宫里最显眼的螭吻是太和殿正脊上的那对“大吻”,它们圆目大睁,张开大口咬住太和殿屋顶的正脊两边。驻守在紫禁城之巅的这对螭吻,是中国现存最大的一对吻兽。它们高3 . 4米,重达4 . 3吨,身形巨大,凶猛威严。

今天,通过古建筑学家的揭秘,人们已经知道螭吻吞火的秘诀在于仰起的龙口中那根弯弯曲曲的金属舌头。它伸向天空,后舌根连接着一条细细的丝,直通地下。发生雷击时,电流从龙舌沿线下行地底,起到避雷针的作用。吻兽在建筑当中的另一重实际作用,在于防止雨水渗漏。正脊和檐角是殿顶两坡的交汇点,雨水容易从交汇点的缝隙渗入。为使吻兽固定,必须用很长的陶钉将其与屋脊相连,这样做不但加固了屋脊,更使吻兽严密封固瓦垄,巧妙地起到防止渗水的作用。中国古代匠人创作的螭吻,把艺术造型与功能性完美地结合在一起,实现了雕塑艺术审美和实用功能的和谐统一。

除正脊两端的螭吻之外,中国古代建筑垂脊最下方安装的仙人走兽是皇家建筑独有的“徽记”。一般来说,古代屋顶上的脊兽数量从一个到九个不等,而太和殿是中国古代等级最高的宫殿建筑,因此,垂脊下方安装十只脊兽,分别是龙、凤、狮子、海马、天马、押鱼、獬豸、狻猊、斗牛和行什,寓意“十全十美”。在殿脊小兽后面不远处的脊兽叫“嘲风”。它是螭吻的哥哥,形似兽,前爪特别长。相传,它象征吉祥、威严,具有威慑妖魔、清除灾祸的作用。与螭吻一样,嘲风也非常享受“高处不胜寒”的孤独感。这位龙子平日里喜欢蹲在宫殿的屋脊上,迎风而立,精神抖擞,一副临危不惧的样子。这些脊兽看似虚设而实有作用。《清式营造则例》记载,若无走兽,不仅垂脊显得单薄、太过轻简,而且在构图上也有似未结束、缺乏完整之感。加上一列走兽,增重不多,却能使垂脊显现出起翘的动势之美。

这种充满智慧的艺术杰作,几乎遍布故宫及北京所有的皇家建筑。性好潜水的龙子“趴蝮”,长着大大的肚子,颇能盛水,因此,它的形象也顺理成章地被用在建筑的排水口处。今天,除了在御花园的浮碧亭、澄瑞亭旁的水池边能找到它们的身影,故宫“千龙吐水”的盛景也离不开它们的“忠于职守”。

故宫太和殿、中和殿和保和殿这三大殿,都建在汉白玉砌成的高大台基上。台基分三层,每层都有汉白玉栏杆围绕。每块栏板之间都用突出的望柱头作为衔接物件。望柱头上全部雕以龙凤纹饰,工艺十分精美。许多游人来到故宫,都以点数三大殿台基上的雕龙望柱头为乐趣。每个望柱头下,都有一个延伸出来的石雕龙头—“趴蝮”。趴蝮嘴部的孔洞与每层台基石栏杆的栏板底边小洞相连,组成一个精密的排水孔道。排水兽内部有较大的空间,有利于栏板底部的雨水迅速汇入进水口,犹如产生“吸水”功能,避免了雨水在栏板位置的积存。凸出在台基侧壁外的趴蝮,使雨水迅速向外排出,形成良好的排水效果,且避免了雨水回流。如遇大雨滂沱,三重台基上的1 1 4 2条趴蝮迅速排水,形成“千龙吐水”的壮观景象。由于设计科学规范,故宫建成后的6 0 0余年间,北京数次遭遇暴雨侵袭,这里始终“风雨不动安如山”。

踪与影

中国有句老话:“龙生九子不成龙。”事实上,“九子”之所以和龙长得不太一样,只因它们是在龙的主题下,为适应装饰的需要而被创造出来的异形龙。这在世界装饰史上堪称独步。在故宫的戏曲馆及颐和园畅音阁戏台檐部装饰里,经常能看到“音乐龙子”的身影。它叫“囚牛”,龙头蛇身,耳音奇好,能辨万物之音,喜欢蹲在琴头上欣赏音乐。因此,囚牛常常作为刻兽出现在胡琴琴头。“身似龙,头似狮”的负赑,是另一名爱好风雅的“龙子”,它专好书法,喜爱文辞,常常蜿蜒盘卧在碑文的顶端两侧,把石碑装饰得典雅秀美。也许是和同为龙子的兄弟霸下交好的缘故,负赑和霸下总是形影不离。霸下又称赑屃、龟趺,因形似龟,好负重,而常被误认为是乌龟,并说“龟有驮碑之力”。其实,它并不是乌龟,而是传说中龙的儿子,因擅长负重,可受万斤重压,故常用来驮石碑。霸下贵为龙子,一般平民百姓可没有资格用它驮碑,凡是由霸下驮载的石碑,都是皇帝所立的御碑。今天,在北京故宫、孔庙、历代帝王庙等皇家建筑中的石碑碑座皆是默默负重的石雕霸下,它们憨态可掬,惹人爱怜。

流年变幻,龙子们仍恪守“保护神”的职责。在故宫养性殿里陈设的清乾隆铜镀金编钟上面的钮鼻叫“蒲牢”。它形似盘曲的龙,据说,因其“性好鸣”,爱大喊大叫,因此被用作洪钟提梁的兽钮—“凡钟欲令声大音”,钟受击打时蒲牢就大声吼叫,钟声“响入云霄”且“专声独远”。在北京大钟寺博物馆收藏的铜钟上,也常能见到蒲牢的身影。乾隆钟是大钟寺博物馆收藏的一座极为精美的朝钟,它是清乾隆皇帝下令铸造的,曾悬在故宫午门上。钟的钮饰以饱满有力的造型和富有想象力的创意,给后人留下了艺术美和科学美的享受。除了钟钮铸成双龙,其钟壁上是一个个由精美的云纹组成的方阵,每个方阵里都铸着一条立体的动态蛟龙。20条出水穿云、身姿威武的龙饰,神态各异,其须眉细如发丝,双目炯炯有神。整个钟体共有22条龙,生意盎然,张牙舞爪,栩栩如生,呼之欲出。设计者匠心独运,钟身上只有龙的形象,故意不铸一字、不记年代,而在钟唇上安置八个乾卦的卦画。人们可以从钟的这些图形隐寓中知晓它诞生于乾隆年间。“龙”与“隆”同音,“乾”卦加“蛟龙”正合“乾隆”之意,“乾隆”两字不铸自明。

在数百年与古建筑和文物的相处中,即使是性格最刚烈的龙子也早已和自己守护的实物“无处不相宜”。传说睚眦生为豺首龙身,性格好斗,是众龙子中的战神。它常常现身于刀剑的吞口上,彰显威严庄重的力量,故而在今故宫武备馆的仪仗和武器上常可看到它的形象。椒图是龙子里的“老幺”,人们将它的形象装饰在大门上,或装饰在门前的抱鼓石上,希望在它的庇护下,重重宫门能够安全紧闭。这样的安排是根据这位龙子的性情而设计的。据说它好僻静,喜幽闭,最反感别人进入它的巢穴。

事实上,在中国古代,“九”被视为一个阳之极数,具有众多和尊贵的意思。“龙生九子”,并非指龙只有“九”子,除了常见的九位成员外,龙子还有其他成员。它们的身影也可以在北京的皇家建筑或者精美器物上觅到。例如,多出现在佛座和香炉脚部装饰上的“狻猊”,形似狮子、喜静不好动,明清时期的石狮或铜狮项圈上的龙形装饰物也多是这位神兽的形象;形似虎、好讼威严的狴犴,形象威风凛凛,古时除了被装饰在牢狱大门上作镇压之兽外,还常常匍匐在官衙的大堂两侧,极有震慑力。

纹饰以龙 寄望人生渴盼

龙纹,是帝王寄予荣耀、权力和威严的象征符号。这种符号除了遍布紫禁城的殿堂建筑,皇家大内的各处生活环境中也随处可见。从服饰、家具、钟表、文房用具、杯盘器皿到仪仗兵甲等各类器物,处处舞动的精美龙纹无不寄予了龙纹拥有者和使用者最美好的人生渴盼。

暖与冷

缂丝十二章福寿如意衮服是明代万历皇帝的礼服,1 9 5 6年出土于明定陵,现珍藏在首都博物馆。这件礼服的前襟和后背中部各有三条团龙,两肩部各有一条团龙,左右两侧横摆上各有两条团龙。龙头尾相交组成的团龙图案,是龙袍上常见的龙纹。除团龙外,龙身盘卷于物体之上的蟠龙、行走的行龙、飞腾的翔龙、穿行云中或雄踞云上的云龙、海水龙、穿花龙、火龙等龙纹也多出现于皇帝的龙袍上。

万历皇帝衮服上的12团龙栩栩如生,它们或威猛或灵动或华贵……成就它们满满活力的技艺叫京绣。史书记载,刺绣深受皇家重视,明清内府都曾专门设置绣活处,聚合全国各地优秀刺绣艺人在此劳作,不同流派的刺绣技艺互相融合,逐渐形成了风格独特的京绣。京绣大量使用金、银、珍珠、孔雀羽毛等名贵材料,比如龙袍上的龙,除了眼睛、角、鬃发、爪尖、脊骨使用丝线,其他部分都使用金丝线,京绣上的龙因此金光闪闪、立体感强。这样织造出来的龙袍堪称无价之宝。

然而,最名贵的材料和最美好的寓意能造就华美,却无法保证穿戴之人的快乐和幸福。和缂丝十二章福寿如意衮服一同出土于明定陵的无价之宝,还有明孝靖皇后的十二龙九凤冠。凤冠正面顶部饰有一龙,中层七龙,下部五凤;背面上部有一龙,下部三龙;两侧上、下各有一凤。这些龙或昂首升腾,或四足直立,或行走,或奔驰,姿态各异。全冠共镶有宝石121块,珍珠3588颗。这件礼冠的华丽程度令观者瞠目结舌,想必它的主人生前一定备受尊崇,并享受着无尽荣华富贵。

史料记载,天启皇帝朱由校继位不久,念及祖母王氏生前身后的惨淡,这位热衷于木匠活儿的皇帝,心下实在不忍,除追封祖母为孝靖皇后,还下令在孝靖皇后的棺椁旁边放置几箱随葬品,精美的十二龙九凤冠即是其中之一。

王氏原是太后宫中的一名宫女,一直过着平淡的后宫生活。直到万历皇帝的一次偶然临幸,导致她身怀有孕,才被迫卷进风云波谲的后宫权斗之中。万历皇帝一生只爱郑贵妃,并不喜欢王氏。王氏生下皇长子朱常洛后,按照礼制被封为王恭妃。按照明代皇位继承传统,如果皇后没有儿子,长子朱常洛就享有皇位继承权。不过,在朱常洛出生后不久,郑贵妃也生下儿子,万历皇帝便想立郑氏之子为太子。但是,万历皇帝的想法并没有得到大明官员们的支持,为此,文官们甚至和皇帝展开了一场旷日持久的“国本”之争—大臣们始终坚持应该立皇长子为太子,而万历皇帝则坚持己见。

在长达15年的“国本”之争中,王恭妃一直是偌大的紫禁城中的边缘人物,住在冷清的景阳宫,也不被允许与亲生儿子相见。为此,她常常哭泣。这场争“国本”的结果是万历皇帝选择了妥协。他立皇长子为太子,郑贵妃之子为福王。不过,因思念儿子成疾并哭瞎双眼的王氏此时早已离世。因没有资格进入定陵,王氏被安葬在天寿山陵区。

既然不能立自己喜欢的孩子为太子,万历皇帝便希望能与郑贵妃生死同心,在死后与郑贵妃合葬一处,实现他们的夙愿。于是,这位皇帝在弥留之际对太子朱常洛留下遗言:“尔母皇贵妃郑氏,侍朕有年,勤劳茂著,进封皇后。”然而,这样美好的夙愿最终落空。朱常洛并没有遵从万历皇帝的遗旨,而是把万历从没有真爱过的王氏追为皇后,迁葬于定陵,陪伴在万历皇帝的身边,郑贵妃则被葬在银泉山。

万历皇帝的一个偶然,带来所有人的不幸。万历皇帝无法按照自己的意愿选择皇位后继人选,也无法与自己心爱的人安葬在一起。王氏在孤寂冷清中度过了惨淡的一生。即使他们在大明百姓眼里是那样的富贵。

明定陵是迄今惟一一座经过发掘的明代帝王陵,出土的镶嵌龙饰的金丝翼善冠、缀满龙凤的凤冠、62件龙袍等华美文物,让后人自动脑补出葬于帝陵的“龙凤化身”生前的泼天富贵。然而,现实却是残酷的,它们的主人纵然全身被龙纹包裹,却仍旧无法在自己的真实生活中感受到温暖。

真与惑

龙雕佛龛是雍和宫里最具艺术价值的雕刻珍品之一。佛龛拔地而起,占据了两层楼阁的空间。龛旁各有一根金色的蟠龙雕柱。金色横梁上也满是立体雕龙,梁正中是生动的“二龙戏珠”造型。佛龛的屏风四周是盘旋交错的雕龙,在云涌水浪之中,有的似穿浪斗水,有的似喷云吐雾,有的似凌空欲飞,呼之欲出。佛龛上共有99条金龙,极为精美。

这件雕龙文物的主人是清崇庆太后钮祜禄氏。在史书的记载中,钮祜禄氏出身普通,她的父亲只是清康熙朝的一名四品典仪官。嫁给雍亲王胤禛后,她低微的地位也没能得到改变,每日只能干些端茶倒水之类的杂活。这位“四品官之女”于清康熙五十年(1711年)生下儿子弘历,即后来的乾隆皇帝,终于迎来命运的转机。弘历天生聪颖,深受康熙和雍正两位皇帝的喜爱。《清史稿》记载,雍正皇帝登基后,钮祜禄氏“母以子贵”被封为熹妃,又晋升为贵妃。清雍正十三年(1 7 3 5年),雍正皇帝去世,曾被康熙皇帝称赞为“有福之人”的钮祜禄氏,因弘历即帝位而荣登皇太后宝座,成为受天下万民敬仰的女性。

弘历非常孝顺,他严格恪守孝制,对母亲崇庆太后的生活起居关怀备至。崇庆太后性格活泼开朗,喜欢外出游玩。乾隆皇帝每次巡游江南时都会带上她一起观光,称为“奉太后安舆出巡”。太后信仰藏传佛教,为便利太后礼佛,清乾隆九年(1744年),乾隆皇帝把母亲和自己曾生活过的雍王府改成了藏传佛教格鲁派寺院,在院中修建照佛楼,专供太后礼佛。照佛楼竣工后,乾隆皇帝下旨制作雕龙佛龛,安置在佛堂。佛龛精美异常,除了99条雕龙外,龛上还立着一尊仿木雕的铜铸佛像。佛头后的屏龛上镶嵌一面黄铜镜,环镜雕刻放射状的火焰纹。当长明灯的光反射到铜镜上,又折射到金黄色的楠木火焰纹上时,会产生火焰宝光一齐向四周喷射的效果,映照得佛堂里金碧辉煌。

乾隆皇帝至孝,真心想让母亲成为被欣羡的“太后”。在天下人的眼中,她锦衣玉食,拥有天下最华贵的宝物。然而,即便贵为太后,在真实生活中,她的活动也会受到限制。她久居深宫,虔心礼佛,与外界联络极少,之所以如此,一方面是为了让她颐养天年,另一方面也是为了防止她沾染权柄。史载,有一次,太后在和乾隆皇帝聊天时提到,顺天府东面有座庙宇很灵验,不过年久失修,快要倒塌,希望能获得钱款修整。乾隆皇帝闻听,当即满面笑容地应承下来。但是随后他就降下严旨:“凡国家政事,关系重大,不许闻风妄行传说,恐皇太后闻之心烦。”乾隆皇帝斥责了太后身边的太监,并声明下不为例。

乾隆皇帝如愿以偿。书写在白纸黑字里的乾隆皇帝母子关系以“母慈子孝”的理想境界完美结局。太后度过了富贵平安的一生,乾隆朝则杜绝了外戚干政的一切机会。

瑞龙光辉 闪耀古今中外

在成为皇家徽记并背负帝王家的重重祈盼前,龙只是一个拥有超能力的灵物。它作为部落图腾诞生于远古,在数千年的历史演绎中,它的形象随着人们对现实中不同动物特征的“巧借”,一点点拼接和丰满,直至成为今天所见的面貌。在远超中国古人理解范围的自然和精神两大世界中,这条未曾谋面的龙因神秘且强大,犹如神一般的存在。斗转星移,祖先们所创造的“龙”至今仍保持着旺盛的生命力,为人们所喜爱。

神与灵

倘若要论故宫中哪条龙的来头最大,恐怕还得属有“中华第一龙”之称的红山大玉龙。

故宫博物院收藏的玉龙,由一整块黄绿色的闪石玉雕琢而成,整体呈C字长圆柱形。它的头部雕琢最为精细,最前端的吻长而前凸,鼻子上翘;头部上方的梭形长眼凸出,脑后长鬣飘逸,边缘呈刃状;躯体似蛇,弯曲光滑。当年,生活在红山地区的手艺人制作了相当数量的玉龙,与故宫博物院一街之隔的中国国家博物馆,陈列着来自红山的另一件同款造型的玉龙。和故宫里的“土著龙”丰满的形象相比,它无角、无背脊、无鳞、无肢、无足、无爪,属于比较原始的动物形象。两条玉龙跨越6000多年时空重聚于北京,为来往于此的游人揭秘中国龙诞生之初的故事。

红山玉龙的形象凝聚远古中国人的想象与寄望。研究中国龙文化的学者推测,生活在史前时期的人们无法解释人生中的恐惧与迷茫,便将心灵寄托给神灵。神灵在现实中的体现便是图腾。作为部落图腾的玉龙早在6000年前就已在先民们的想象中诞生,说明他们相信这种具有超能力的灵物能沟通现世与上天,拉近他们与神灵的距离,使得他们获得神灵护佑。

中国龙源于部落图腾,而在长达数千年的历史演变中,远古人类的龙图腾渐渐糅合各类想象、传说、故事,形成内涵丰富的龙文化。因为能够上天入地、自由飞升,龙曾被想象成神人的坐骑,或者在墓葬壁画中充当墓主人灵魂往赴彼岸的接引神兽。因“能致云雨”,龙也被认为是自然界中风雨的主宰者,掌管民间的风调雨顺。在承载越来越多美好期望的同时,龙的形象也越来越丰富。它们的姿态或曲体盘绕,或穿云腾越,或阔步向前,各具时代特色。

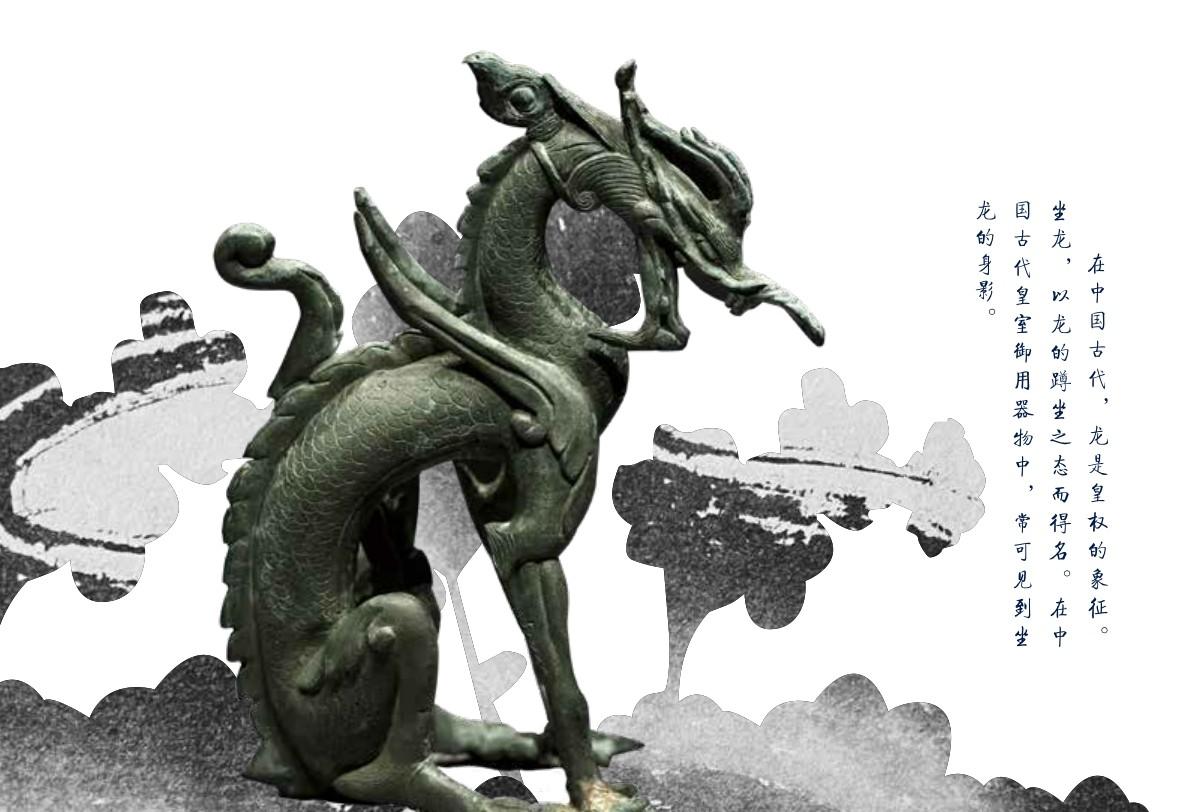

首都博物馆陈列着一条呈蹲坐式的龙。从侧面观看,它弓着背半坐,面向前方,胸却挺得很直;从正面观看,它又像是正警觉地端坐,伺机发动攻击。今天,人们称它为“铜坐龙”。这件铜坐龙出土于北京金中都大安殿遗址,出自金朝工匠之手,这件工艺品在形象上与当时宋代中原地区流行的龙的造型特点相似。铜坐龙是金代早中期皇室的御用器物,当时,这种坐龙造型在中国大地上十分流行。崛起于白山黑水间的北方民族女真族定都北京后,深受中原文化的影响,在艺术审美上也开始有意靠近中原文化。宋金时期,龙还没有成为皇家专用图案,因此坐龙的形体,都是当时艺术家以狮、犬等真实动物的形象和特点为基础,精确地刻画铸造出来的。不过,金朝的工匠们并未局限于依葫芦画瓢般的模仿,相反,他们通过精心设计,赋予铜坐龙“雄壮且极具张力”的模样,巧妙融合了昂扬向上的精气神。这种精气神直至8 7 0多年后的今天仍然清晰可见。

美与感

中国龙的形象,不仅深受中国人的崇拜,还曾在16世纪随着中国工艺品畅销海外而受到欧洲人的青睐。瓷器在中西文化交流中的作用,是其他任何商品都无法比拟的。中国在欧洲各国的最早形象,在相当程度上是通过瓷器广为传播的。纹饰在瓷器上的图案、内容涵盖中国的山川城池、市井屋舍、人物服饰、神祇传说、百工技艺、风土人情、海关商馆、帆船画舫、飞禽走兽等。借助来自中国的瓷器纹饰,欧洲贵族也理解了中国的龙文化。龙纹瓷器是明清两朝的贡品,也是中国瓷器的上品,这一点早就为欧洲商人所熟悉和垂涎。今天的大英博物馆就陈列着明代隆庆年间的“双龙戏珠”龙纹瓷盘,色彩鲜艳亮丽。

随着龙纹的风靡,在当时的伦敦,绣有龙凤、麒麟图案的服装被认为是最时尚的,西方人本来视龙为凶恶之物,但这时却感到这些“东方怪物”有一种“难以言状的美感”。据说,英国肯德公爵曾按照中国园林的式样,造了一个丘园,园中有座佛塔,“塔一共九层,每层都有中国式的格角。屋顶四周以八十条龙为饰,涂以各种颜色的彩料”。1670年以后,法国的新式花园全都将丘园视作范本,“法国园林建筑也置有八角形的凉亭、飞翘的屋檐,并饰以龙、风铃、异鸟珍禽和多彩的花”。一位名叫厄曼纽厄尔的德国王公,“曾在法国过流亡生活,及回慕尼黑,带来了一种爱慕中国事物的时尚”,也在自己的公园里建了一座中国风格的浮屠塔。1781年,有位游览过该公园的游客说:“左右都可以看到石头刻成的许多龙蛇,构成‘龙泉。”

邮票诞生于欧洲,中国紧随其后。1 8 7 8年,大清海关试办邮政,“大清龙票”成为中国发行的第一套邮票。邮票图案正中绘一条两目圆睁的五趾蟠龙,在云彩水浪的衬托下,大龙腾云驾雾。这便是著名的“江山云龙图”,也是全世界首次将龙的形象印刷在邮票上。这枚大龙邮票的诞生和发行是中国近代邮政发端的标志之一,意义重大。因龙既拥有“难以言状的美感”,又自带多种美好的寓意,龙形图案的邮票一直深受中国民间欢迎。时至今日,“龙票”仍受到集邮爱好者们的疯狂追捧。

2 0 2 4年是中国农历甲辰龙年。1月5日,中国邮政发行《甲辰年》特种邮票一套两枚,邮票图案名称分别为“天龙行健”“辰龙献瑞”。其中,邮票第一图“天龙行健”上的金龙,其形象和姿态源自故宫九龙壁,灵动宛转而不失敦厚威严,金龙身旁饰以寓意吉祥的火焰和祥云纹样并衬以中国红背景,展现出吉庆祥和、纳福迎祥的美好图景。在方寸之间汇聚美好寓意的这枚小小龙票,正在受到热烈的欢迎。