生产网络视角下的技术创新

2024-04-25习媛杰韩松

习媛杰 韩松

摘 要:创新是引领发展的第一动力。近年来,随着产业分工和合作的增强,在生产网络视角下研究技术创新逐渐成为一个前沿问题。本文从生产网络下技术创新的传导、溢出及其与生产网络内生变动的相互影响等方面,对现有文献进行全面的梳理。首先,本文介绍了生产网络对外生技术冲击的传导作用;其次,放松技术冲击的外生性,描述生产网络及相关的创新网络对技术溢出的影响;之后,再放松生产网络早期被视为给定的传导渠道这一设定,分析生产网络的内生变动与技术创新的双向关联,并将以上三个方面的定量和实证研究进行统一整理和归纳;最后作出总结和展望。

关键词:生产网络;技术创新;内生增长

一、引 言

技术创新离不开产业链供应链的支撑。习近平总书记指出:“要紧扣产业链供应链部署创新链,不断提升科技支撑能力。”①党的二十大报告中也明确提到,“加快实施创新驱动发展战略……推动创新链产业链资金链人才链深度融合。”生产网络与产业链供应链紧密相关,它强调生产关系中的投入产出联系,同时囊括了产业链强调的部门关联,以及供应链强调的企业关联。随着生产分工不断深化,经济个体间的关联逐渐增强,生产网络结构趋向复杂,生产关联也演变为一种知识溢出的渠道和技术内生动力来源。从生产网络视角研究技术创新,既有助于创新链的部署,提升产业链供应链现代化水平,也有利于加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级。

关于生产网络与技术创新的联系,早在1911 年,熊彼特就在其著作《经济发展理论》中有过相关表述,表明创新会通过行业联系传导并产生连锁反应,尤其是当行业间存在上下游关系时。②生产网络相关研究近年来增长迅速,尤其是在2012 年,Acemoglu 等学者将投入产出联系作为一种网络结构系统地引入到经济波动的分析中之后,生产网络成为解释经济增长、部门协同发展、收入不平等、资源分配政策设定、产业升级等现象的重要因素。当下的相关研究可主要分为三类:一是研究某一外生冲击在生产网络中的传导机制,二是研究技术和知识在生产网络中的内生变化,三是研究生产网络自身的变化。本文将对这三类文献进行梳理分析,并介绍相关的实证研究。而技术冲击贯穿于这三个方面的研究,即技术创新在生产网络是如何进行传导、会形成何种经济效应、是否发展成宏观的经济波动,其他相关问题还有,生产网络是否为技术创新的溢出渠道,技术知识溢出的机制,以及生产网络如何通过技术创新发生内生化变动等等。由此可见,生产网络与技术创新紧密相关、不可分割。在全球化的新形势下,深入研究二者关系有利于发挥创新政策、强化科技创新支撑引领、深化供给侧结构性改革,不断加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局等。

本文旨在对已有文献进行总结,从生产网络视角分析技术创新。一方面,是为了更好地促进技术创新和经济发展,为我国产业链供应链的现代化水平提升和创新链融合提供理论和实践基础;另一方面,是为了对生产网络和技术创新相关理论进行补充。随着经济的发展和企业、产业间的分工合作深化,创新发展成为一项融合性工作,任何企业和产业在生产网络中都不是独立的,在生产网络中审视技术创新是当代经济社会发展提出的新要求。因此,本文将结合生产网络和技术创新两方面的文献,梳理其关联、相关理论模型和实证研究的发展①,并在对生产网络文献总结的基础上,结合内生增长理论,着重阐述技术创新与生产网络之间的关联,意在为后续研究提供借鉴。

二、在生产网络视角下关注技术创新的缘由

技术创新的重要性不言而喻,对技术创新的研究不断发展。20 世纪以来,熊彼特之后,从新古典经济增长到内生经济增长,技术进步不再是完全的黑箱过程,技术创新从线性过程向复杂交互式过程前进。纵观内生增长理论的发展历程,大概可以总结出三个方向②:一是强调知识或技能水平的外部性和溢出作用(Arrow,1962;Romer,1986);二是强调生产环节所需中间产品的种类多样化(Romer,1987;Romer,1990);三是强调生产环节所需中间产品的质量提升(Grossman 和Helpman,1991;Aghion 和Howitt,1992)。这三类研究中,技术创新通过两种方式实现,一种方式是知识的传递,另一种方式是产品差异引致垄断寻租激励,使得企业进行内在创新投资。

在实证上,对知识溢出和垄断寻租激励等各类技术创新影响因素的分析,近年来已经有了大量的研究。知识溢出方面,主要集中于企业间的交互以及技术创新各类要素的流动,地理距离(Storper和Venables,2004;符淼,2009)、人才流动(罗思平和于永达,2012;Agrawal 等,2017)、供应链(Li,2018;陈胜蓝和刘晓玲,2021)、产业集群(Ellison 等,2010; 彭向和蒋传海,2011)等成为研究对象。垄断寻租激励方面,主要集中于行业层面或宏观层面的政策,知识产权政策(Moser,2005;吴超鹏和唐菂,2016)、市场竞争(Aghion 等,2005;聂辉华等,2008)、产业扶持政策(毛其淋和许家云,2015;余明桂等,2016)等因素。这其中也不乏网络,如交通网络、资金网络、知识网络、人脉网络等。除此之外,还有相当部分的文献从企业内部结构,分析企业在进行创新相关决策时的各类内在影响因素。

那么,生产网络与知识溢出、垄断寻租激励之间是否存在类似的联系?生产网络是因生产而形成的网络,它较为正式地成为一个专有名词(production network)见于Battiston 等(2007)、Weisbuch和Battiston(2007)的研究文章中。具体来说,即利用生产环节的投入和产出要素区分供应商和客户,并将多个这样的关联组合起来形成网络结构,其中企业是网络中的节点,节点之间可能存在产品流动。在此之前,没有明确提出生产网络的概念,Long 和Plosser(1983)设定企业的产出不仅可以用来消费,也可作为中间品与其他投入品共同投入于生产中,以此来表示网络。Bak 等(1993)則指明单个部门的冲击也无法受限于该部门本身,会通过网络进行传递。他们所描述的网络具体表现为,经济体中包含多部门多个阶段生产流程,其中企业购买产品并用于生产再出售,因此,生产环节将经济体中的多个企业和部门连接起来,这种连接即可表现为网络。这些表述表明,客户和供应商之间可以有多对多的连接,且存在非直接联系,因此两个看起来不相关的企业可能会互相影响,甚至处于网络中不同位置的企业或部门所能够影响的范围和强度差异巨大。由此可见,一件产品由多个企业共同生产是常态,“共同生产”在现代经济生活之中表现为:一方面是作为竞争者生产同一种类型的商品;另一方面是作为上下游分布在生产链的各个环节,逐步、循环地进行生产。如果后一个方面表现为早期相关文献中所强调的供应商—客户联系,那么已有文献证实了其知识溢出作用;前一个方面则表现为竞争关系,对应于内生增长理论中的垄断寻租激励部分。

随着经济社会中分工合作的不断深化,加之2008 年金融危机带来的全球性影响,学者开始关注生产网络传导冲击的作用。同时,随着Acemoglu 等(2012)对相關理论的发展,越来越多的学者开始研究生产网络的特点,及其结构对微观冲击的传导作用。Carvalho 和Tahbaz-Salehi(2019)总结了近年来文献中所研究生产网络的特点①:

行业层面上,一是行业级的生产网络连接较为稀疏;二是(加权)出度呈现出高度的偏态分布,并与帕累托分布非常接近,表明生产网络由少数中心行业作为枢纽主导,这些中心行业为经济中的许多行业提供服务;三是直径和平均路径长度较小,即表现为“小世界”属性,大多数产业之间并没有直接通过供应商—客户的关系产生联系,而是通过类似枢纽的部门发生间接联系;四是部门中心度呈现高度偏态分布,并近似于具备发散二阶矩的帕累托分布,因此中心性的异质性足以突破多元化。

企业层面上,同样有比较明显的四个特点:一是出度更加接近帕累托分布,即企业作为供应商表现出了更强的异质性;二是入度分布更加有偏,表明一些企业依赖于大量的供应商;三是就销售额或员工而言,较大的公司往往拥有大量的买家和供应商;四是地理距离很大程度上决定了企业间联系的形成。这些基于一些国家的可得数据恰巧说明了生产网络的不对称性,也正是Acemoglu 等(2012)所证明的能够将微观冲击放大为宏观冲击的结构。

当下经济发展中,经济体之间的联系愈发紧密,生产网络不容忽视。如上所述,技术创新和生产网络是密切相关的,尤其是,内生增长理论中技术创新实现的两种方式,在生产网络中均能发挥作用,因此从生产网络视角研究技术创新十分有意义。随着创新难度的不断加大(Bloom 等,2020),如何结合生产网络的特点,分析生产网络和技术创新之间的联系和相互影响,更好地制定创新政策,达到更好地实现创新能力提升和经济增长的目标,也成为了关键问题。

三、生产网络中冲击的放大:传导渠道

生产网络理论起源于Long 和Plosser(1983)。Long 和Plosser(1983)主要通过一个多部门动态一般均衡模型,解释宏观经济周期中的经典现象,包括经济趋势的持续性和部门的协同趋势等。尽管他们并未提出“生产网络(Production Network)”这个概念,但设定了一个产品的生产需要多种中间品,这种多个产品间因生产关系而形成的投入产出联系,可视为多条供应链交互式的联系,已经具备生产网络的特征。生产网络的相关研究与投入产出表紧密相关,尤其强调使用列昂惕夫逆矩阵,该矩阵表明,部门之间能够通过生产联系逐级迭代,扩大单个部门冲击,产生乘数效应。在较长的一段时间内,对Long 和Plosser(1983)的理论的进一步发展集中于对宏观经济周期的解释,直到Acemoglu 等(2012)系统地引进了网络科学的概念和方法,从而开启了较为系统的生产网络理论研究。

(一)生产网络是传导渠道:机制分析

生产网络作为一个传导途径,目前主要用于解释部门或企业之间出现的协同趋势,即生产网络对冲击的传导作用。冲击大致可分为三类:技术冲击(Acemoglu 等,2012;Acemoglu 等,2016a;Baqaee 和Farhi,2019;Fadinger 等,2022)、政策冲击(Ozdagli 和Weber,2017;Liu,2019;齐鹰飞和Yuanfei,2020;张乐等,2021)、自然灾害冲击(Barrot 和Sauvagnat,2016;Boehm 等,2019;Carvalho 等,2021)。

这三类冲击有一定的关联。第一类冲击——技术冲击。技术是经典生产函数中,除去资本和劳动力之外的关键要素。技术性冲击既可能来自于外生环境,也可能来自于人类行为,是Long 和Plosser(1983)和Acemoglu 等(2012)的研究重点。第二类冲击——政策冲击,则倾向于政府或市场参与者的自发行为,从这个角度进行研究,对于政府制定相关政策、更好达到宏观调控目的有重要意义。尽管如此,仍有文献指出政策冲击或技术冲击可能是自发性行为,并不满足外生性特征,即生产网络和冲击之间有关联。在该情形下,测度得到的生产网络传导微观冲击的作用很可能是有偏的,因此有研究将冲击类型转向完全外生的第三类冲击——自然灾害冲击。

总体而言,生产网络传导冲击的机制主要是通过价格和产量,有两个作用机制:

一方面是直接作用机制。直观上来说,当一个部门A 受到负向冲击,产量受到影响,价格会直接或间接上调,相应地,使用该部门产品的部门B 就会因为原料价格上涨,而向下调整产量或提高价格;进一步,使用部门B 产品的部门C 又会有类似的调整。因此,最原始的单个部门冲击被逐层放大。

另一方面是资源重新分配机制。若部门间产品在生产上具有可替代性,此时,若部门A 受到负面冲击而下调了产量,那么它的下游部门B 很可能会选择另外一个可替代的部门C 的产品投入生产。因此,尽管A 的产量下降了,但B 受到的影响可能不大,部门C 的产量可能还会上升。在该情形下,部门A、B、C 之间发生了资源的重新分配,尤其是部门B、C 之间需求资源重新发生了分配,此时经济究竟是实现了增长还是下行,成为了一个新的问题。尽管无法明确经济的变动结果,但该结果必定与可替代性的程度有关。

(二)生产网络传导渠道:Acemoglu 等(2012)的理论模型

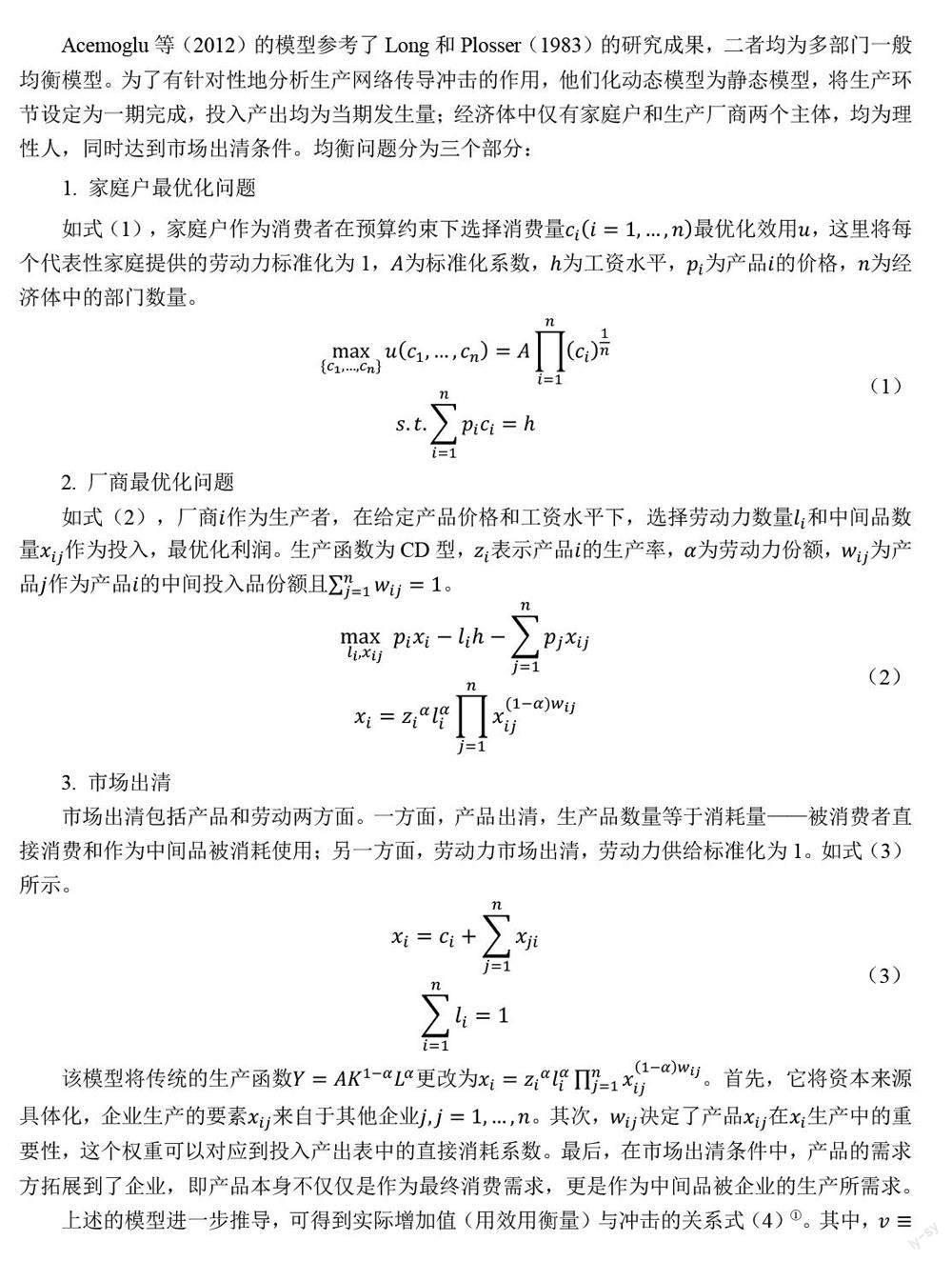

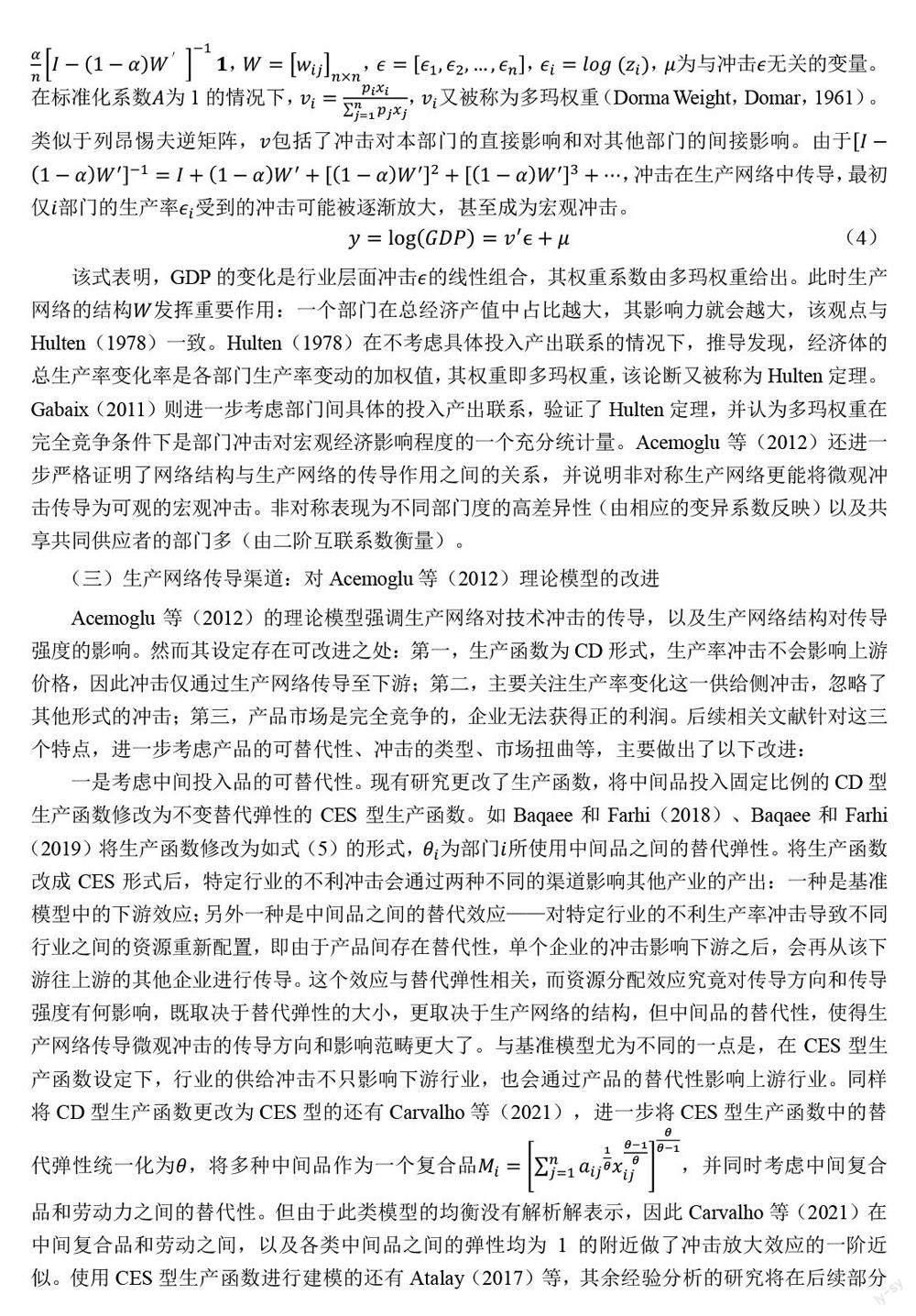

目前生产网络研究中最常使用的理论模型属于一般均衡框架,且大多以Acemoglu 等(2012)的理论模型作为基准模型进行改进。本部分首先介绍Acemoglu 等(2012)的理论模型。

四、生产网络中技术的扩散:溢出渠道

在研究生产网络的传导作用时,技术冲击是一类微观冲击,对它的一个关键设定就是外生性。但在实证中,无论是用TFP,还是专利数量的滞后变动衡量的技术冲击,都面临一个问题:外生性是否成立?根据内生增长理论,知识传播具有“干中学”的“内在”溢出效应(Arrow,1962),同时还有由单个个体向多个个体的“外在”溢出效应(Romer,1986),这两种溢出效应,尤其是后者,在生产网络中的存在性仍是一个值得探讨的问题。另外,生产网络的价格传导作用,还可能会通过影响利润,进一步促进企业对创新的投入。考虑到这些技术的内生性问题,以及与生产网络可能的联系,有必要进一步研究技术或知识在生产网络中的内生变化。

(一)内生增长理论与生产网络

内生增长理论认为技术提高是内生的。Arrow(1962)、Romer(1986)、Lucas(1988)等认为知识具有外部性或溢出作用。早期的知识溢出集中表现为“干中学”、人力资本的积累性、个体与个体之间的互相学习。

近年来的研究则转向其他的个体交互渠道发展,如地理上的邻居关系、供应链的上下游关系、文化认同、信息获取途径等能够促进个体间互相交流学习的因素。如在地理邻居关系上,Storper 和Venables(2004)、符淼(2009)等认为面对面交流和地理上的近距离有利于技术和知识的传播。Ellison 等(2010)、彭向和蒋传海(2011)等则进一步认为这种地理上的近距离,在一定程度上降低了知识传播的成本,因此才会有产业集群的现象,并进一步推动了集群地区的创新水平提升。在人才流动上,罗思平和于永达(2012)、Agrawal 等(2017)则考虑人才流动对知识溢出的促进作用,指出“海归”人才的引进和通过交通设施完善促进人才流动,能够有力促进知识的传播,进而促进创新。在供应链上下游关系上,Li(2018)、Chu 等(2019)、陈胜蓝和刘晓玲(2021)验证了处于同一条供应链上下游企业之间的知识溢出现象。这些知识溢出和外部性的作用渠道中,涵盖知识网络、交通网络、人才网络等,而生产网络的一个重要表现就是合作生产,企业需要互相沟通交流,直观上来看,它不失为一个传播知识和实现外部性的技术创新提升途径。因此,在分析技术的外部性时,有必要考虑生产网络的作用。

(二)生产网络中的技术扩散

上述提到知识网络、交通网络、人才网络对技术扩散和创新溢出的作用,现有文献中也有继续拓展至生产网络的相关论述,但数量十分有限。

Magalh?es 和Afonso(2017)是少见的在生产网络中考虑技术扩散的研究者,他们在多部门内生增长模型中嵌入了多部门的投入产出结构(即生产网络),较为深入地研究了生产网络对技术扩散和经济发展的影响,并认为生产网络通过学习渠道和乘数渠道影响技术扩散。生产网络结构一方面能在学习渠道上影响企业对新技术的采纳时滞,另一方面能在乘数渠道上同时影响采纳时滞和采纳强度。在理论模型的建立上,他们吸收了Acemoglu 等(2012)多种中间品共同生产的论述,但不同的是,首先,他们将技术创新品视为一种资本品,且具有垄断性质,因此更改了市场完全竞争的假设,但又同内生增长理论中创新和技术进步对企业的寻租激励一致。其次,垄断者对技术的投入是内生的,可以自发地选择采纳新技术的时滞。最后,推导得到,生产网络越密集,采纳成本就越低,采纳时滞越小,采纳强度也越大。Carvalho 和Draca(2018)则将生产网络作为一种需求冲击的传导渠道,他们认为需求越大,企业为了获取更高的利润,会更愿意进行创新活动。这一点也与内生增长理论中关于寻租激励创新的观点一致。

因此,生產网络不仅可以作为学习渠道和乘数渠道促进技术扩散,同时还可以通过间接的市场规模效应促进企业创新。除了上述两篇文献之外,从生产网络视角研究技术创新的还有卢昂荻等(2022),他们探究某一行业内企业创新活动如何受到同地区其他行业进口竞争的影响,主要是以当地的生产网络为切入点,并认为,考虑溢出效应后,进口竞争对企业创新的负向影响明显加强。另外,余典范等(2023)进一步结合了区域间投入产出联系分析政策通过地区间的生产网络,进而对技术创新的影响,他们认为碳排放权交易政策能够影响产业创新,且其中的创新促进效应能够通过生产网络进行传导。同样在生产网络视角下考虑技术扩散和知识溢出的还有刘维刚(2022)、张乐等(2021),二者在生产网络内生变动的设定下,分析了市场扭曲或市场势力对技术创新的抑制作用。

(三)创新网络与技术进步

除了从生产网络视角研究知识的溢出,创新网络也逐渐成为热点。与生产网络的构建方式类似,创新网络中,一个部门知识的创造需要使用其他部门的知识。

Acemoglu 等(2016b)认为,技术进步具有明显“站在巨人的肩膀上”的特点,他们认为,知识链上游的技术发展在未来的专利申请速度和方向上起着重要的作用。创新网络的存在,使得一个行业未来的创新水平可以利于其利用的创新网络进行预测,并且技术进步在创新网络中的溢出并不是普遍的,一个学科的创新对邻近学科创新的影响较大,在距离较远的两个学科之间则无明显影响。Liu 和Ma(2021)使用了Acemoglu 等(2016b)关于行业创新利用其他行业知识的设定,结合创新网络对生产网络模型进行了改进。他们更关心研发资源的分配问题,主要研究创新网络结构对研发资源分配政策有效性的问题。在部门之间的作用机制上,创新网络强调知识的溢出,因此在构建数理模型时,他们设定一个部门的创新能力与其他各部门的知识存量复合品成正相关,复合品以CD 形式复合,与生产网络一般均衡模型中间品的复合形式类似,并以各部门知识存量的幂系数表示其余部门知识对该部门知识溢出的强度。最后得到了研发资源分配的最优路径,并表明一个重视长期增长(即低贴现率)的计划者应该将更多的研发分配给创新网络中的上游关键部门,但在依赖外国知识溢出的开放经济体中,这种激励是不明显的。Cai 等(2022)进一步在开放经济体中的一般均衡模型中,同时纳入了生产网络和创新网络,对生产网络和创新网络的构建方式类似于上述文献,但他们认为,知识的积累不仅依靠于本国,还与其他国家部门的知识存量有关。不同于Liu和Ma(2021),他们对其他国家及部门的加总方式直接使用贴现加总方式,并纳入知识传播的速率。

同样将创新网络视为知识溢出渠道的研究还有Ayerst 等(2020),他们认为,在对创新网络进行构建时,需要考虑国外输入(贸易品)的知识,并且创新网络和生产网络具有不同的特征,在设计创新资源分配相关政策时,要综合考虑两个网络的结构特征。他们还认为国外输入的知识是创新的重要投入,会进一步影响进口国家的长期资源分配。除此之外,Cai 和Li(2019)、Zhu(2020)认为,创新网络能够传播知识,并结合国际贸易、内生增长等作出了进一步拓展。

五、生产网络内生变动与技术创新:双向关系

生产网络除了可以作为知识溢出和外部性的渠道之外,它自身也随着技术的变化而变动,其内生变动已经成为目前的一个热点。其内生变动表现为,企业自发地对中间投入品进行调整,在网络结构上表现为企业或部门间的联系变化。关于这种调整的原因,目前的说法莫衷一是,或是出于人际关系变动、或是出于减少市场摩擦、或是单纯追求更高的生产效率。但毫无疑问,这种变动使得经典文献中将生产网络视为不变的这一做法不再适用。其中,技术水平是企业选择供应商的一条重要标准,也逐渐被纳入生产网络内生变动的研究中,更是被拓展至生产网络结构变动,进一步引入创新水平变化的相关研究中。

(一)生产网络的内生變化生产网络的内生变化,主要是在企业如何更换供应商这个问题之上,研究生产网络的结构是如何变动的。

一方面,部分文献将社会网络的形成与演变思想引入供应链和生产网络中,认为生产网络的演变具有路径依赖的特点,并叠加随机性因素。Atalay 等(2011)认为企业之间建立供应—客户关系时会优先偏好已经形成的连接,即会优先在之前已经合作的供应商及客户中选择下一期的合作对象,并叠加随机性因素。Carvalho 和Voigtl?nder(2014)则认为生产者在寻找投入品时,会沿着产业链的垂直方向优先选择已有的供应商,并使用BEA 和Compustat 数据库进行了验证,表明企业或部门之间的网络距离越近,越可能形成新的投入联系。他们提到网络距离近也可能表明技术相近,因此他们尤其强调已有生产网络结构对其变动和技术进步的重要意义。K?nig 等(2022)设定生产网络的动态变化满足马尔可夫过程,且纳入新企业的进入和企业的退出,同时,他们将搜寻和匹配过程纳入到企业选择合作对象的过程中,并设定供应商的产品能为客户的生产提供正的生产率即匹配成功,因此,生产网络变动具有较大的随机性。

另一方面,也有一些文献认为成本和收益的权衡是生产网络演变的重要影响因素。K?nig 等(2022)设定,企业在更换合作企业时需要进行搜寻和匹配,相当于考虑转换成本和搜寻摩擦。Elliott等(2022)则认为企业为了避免因外生冲击引致的上游断供的情况,会使用多源投入并进行战略性投资,并在投资成本和增强稳健性的收益之间进行比较。同时,生产技术作为企业生产成本的一个决定因素,也逐渐成为许多研究中生产网络内生变动的重要要素。如Gualdi 和Mandel(2016)、Oberfield(2018)、Gualdi 和Mandel(2019)、Acemoglu 和Azar(2020)、Acemoglu 和Tahbaz-Salehi(2020)等人,都设定企业优先选择具有高生产率或低成本的企业,更有一些文献研究生产网络的变动。还有进一步纳入更换供应商成本以及合同摩擦等的文献,如Lim(2018)、Boehm 和Oberfield(2020)、Taschereau-Dumouchel(2020)、Kopytov 等(2021)。

总体而言,上述两个视角中生产网络的内生形成基于成本收益和社会网络的选择问题,技术是其中一项重要的决定因素,它能够有效降低企业生产的成本,但更换供应商会带来诸如销售、合约等方面的成本,那么作出权衡十分必要。到底是选择能带来更高收益的高技术供应商,还是保持原有供应商而避免额外的成本,对于企业而言是一个重要问题。又鉴于生产网络本身变动会形成结构冲击,研究生产网络的变动方向和机制就显得尤为重要。总之,生产网络的内生变化也成为近年来研究的一个趋势。

(二)技术创新引致生产网络变动

技术创新是生产网络变动的一个重要原因。Fadinger 等(2022)通过实证指出,部门投入产出乘数和生产率有关,且在发达国家表现为负相关,在贫穷国家为正相关,即生产网络结构与技术进步有关,但二者之间为单向因果还是双向因果,目前也并无统一的观点。

在已有的大部分理论研究中,技术创新是生产网络结构变动的一种前置充分条件。Gualdi 和Mandel(2019)通过理论建模和实验模拟,研究了技术进步对生产网络结构的影响。他们在经典的生产网络模型中考虑两种技术进步表现,一种是增加投入品种类的增量式创新,另一种是进一步提高单个投入品生产率的激进式创新。同时,企业可以模仿学习:随机选择其他企业中的一个模仿,若该模仿对象的技术强于自身则可成功实现技术进步。企业发生技术进步之后,生产网络也相应地发生变动,边际成本低的投入品被建立起连接,而边际成本完全由产品价格和生产率决定,与生产率成反比。他们认为增量式创新能通过多样化投入品而增加网络的连通性,但激进式创新在提高生产力的同时却因使得一些企业暂时失去专业化优势,而降低了连通性。Gualdi 和Mandel(2019)对生产网络内生变动的机制设定,实际是在Gualdi 和Mandel(2016)的单纯价格决定投入品边际成本的基础上,考虑了生产率和技术进步,使得技术创新和生产网络的关系更为突出。

Oberfield(2018)同样认为,客户在选择供应商时会在价格和技术之间做权衡,优先选择能够带来额外收益的技术。Acemoglu 和Azar(2020)直接将该思想融入了理论建模中,在其内生生产网络模型中,一个拥有更高技术的企业,降低了选择将其作为投入品企业的边际生产成本,因而该企业会被选择为供应商而增加连接。Acemoglu 和Azar(2020)通过比较静态分析,严格证明了在技术—价格单交叉等条件下,技术冲击会使得生产网络结构发生变化。

上述提到的生产网络变动的机制,实际上就是供应商技术提高,使得客户边际收益上升带来的更换连接激励,但并没有考虑更换供应商的额外成本。Lim(2018)则综合比较了更换供应商的收益和成本。在收益方面,将产品的生产函数设定为CES 型,额外增加投入品种类相当于提高了技术,利润相应增加;在成本方面,企业要付出额外劳动力成本推销产品。他的模拟结果发现,技术冲击在生产网络调整中十分重要,内生的调整在一年内能贡献4%左右的总产出和社会福利,长期的贡献则更大。除此之外,Boehm 和Oberfield(2020)进一步考虑了合同执行强度,Taschereau-Dumouchel(2020)则进一步考虑了运营的固定成本,Kopytov 等(2021)还纳入了企业对生产率的信念以及经济的不确定性,但技术进步仍是这些研究中决定生产网络结构变动的重要要素。

上述文献都是在中间品之间可替代的基础上进行的研究。Jackson 和Kanik(2019)更改了中间品和劳动力之间的替代性。他们在自动化发展迅速的背景下,研究了自动化技术发展对生产网络结构的影响,并认为自动化技术的发展使得劳动力替代性强的行业工人劳动力成本下降,因此巩固了自动化供应商在生产网络中的中心地位,生产网络也更加密集。

(三)生产网络变动对创新的影响

生产网络的结构变动可能源于技术进步,它也会影响企业、部门乃至整个经济体的技术创新。Acemoglu 和Azar(2020)在研究内生生产网络时,就在实证上将部门的TFP 变动回归在部门生产网络结构变动的代理变量上,验证了生产网络变动对部门技术生产率变动的促进作用。上文已经谈到技术进步会引起企业生产过程中的投入品组合发生变动,尤其是在CES 技术下,投入品种类增加相当于提高了生产率,但是这个变动之后,企业的创新能力是否能有进一步的提升,这个话题也逐渐成为研究热点。

目前分析生产网络变动对企业创新影响的文献相当有限。刘维刚(2022)从生产网络内生的角度,分析微观企业受到创新冲击后,生产网络变动中企业或部门创新水平进一步变化的过程。在创新水平的进一步变化上,他考虑的主要是企业对创新性劳动力的投入,并将其视为一个内生决策变量。在生产网络内生的情况下,微观企业受到创新冲击之后,会同时影响该部门本身以及其他部门的创新投入,这相当于将Acemoglu 和Azar(2020)的“技术进步——生产网络变动”的研究思路拓展为“技术进步——生产网络变动——企业创新——技术进步”的迭代过程。此时,生产网络变动不仅能直接影响企业创新能力转化为企业生产率的效率,还能够通过价格效应传递,影响其他部门的生产投入集合。刘维刚(2022)不仅在理论上建模,同时还使用中国的数据进行了验证,表明技术溢出有利于发挥生产投入结构变动对企业创新的促进作用,而市场扭曲作用正相反。

张乐等(2021)同样是在生产网络内生变动框架下研究技术创新的变化,但倾向于研究生产网络中技术扩散的问题,并不考虑创新决策的内生性。他们也是在Acemoglu 和Azar(2020)的研究基础 之上进行。区别于刘维刚(2022),他们认为生产网络内生变动中的技术扩散主要是通过成本效用和市场势力效应实现:一方面,外生技术进步后在价格的传导下,生产网络结构会更密集,有利于技术扩散;另一方面,微观的技术进步会给相应的企业带来市场势力,抑制价格下降而不利于技术扩散。刘维刚(2022)和张乐等(2021)对于技术扩散的定义并不相同,前者定义为部门投入品的变化使得该部门生产率的变动大小,类似于溢出强度,而后者定义为产品作为投入品被使用的范围,类似于溢出范围。

这两篇文献是极少数能在生产网络的内生变动中讨论技术创新水平的变化。正如上文所言,持续的寻租激励对创新具有重要促进作用,这就是刘维刚(2022)得到的,生产网络结构变动激励企业创新,以及张乐等(2021)的结论——技术进步使得生产网络结构变动,其中的一个表现就是提高了相应企业的市场势力。因此在一定程度上,生产网络内生变动形成的激励作用和内生增长理论中的激励作用是类似的。关于技术进步带来垄断效应的观点还见于Lentz 和Mortensen(2008)和Garcia-Macia 等(2019)。创新变化会导致资源重新分配,并进一步促进具有技术优势的企业或部门提高创新力度,但目前还很少有将生产网络嵌入进这一观点。因此在未来,将内生增长理论进一步延伸至生产网络或许是个可为的方向。

六、相关定量和实证研究

对上述相关理论同样有不少相关的定量和实证研究。目前生产网络的相关研究主要还是将其视为一种传导渠道,但随着相关理论的发展,已有学者将注意力转向生产网络中技术的扩散,以及生产网络与技术创新的关联上。以下对三类文献进行相关定量和实证研究的梳理。

(一)生产网络作为冲击的传导渠道

生产网络是微观冲击的一个传导渠道,许多实证研究验证了这一点,并使用实际数据估计了冲击在生产网络中的传导方向和强度。

一方面,传导方向一般与冲击的来源有关。Acemoglu 等(2016a)在CD 型生产技术框架下,使用1992 年的BEA 数据。他们在供给侧利用TFP 和知识冲击构造技术冲击,在需求侧利用进口和政府购买构造冲击,并在统计上和经济上验证了这两方面冲击通过生产网络对实际总增加值和总就业量的影响。这两种供给侧的冲击的传导仅向下游传导,向上游传导的强度有限甚至几乎为零,而需求侧两种冲击的传导方向则相反。同时,冲击引致的间接网络效应要显著大于直接效应,前者的强度甚至高达后者的6 倍。Liu(2019)则使用了韩国1970 年和中国2007 年的投入产出表,验证了财政政策冲击对宏观经济的影响。他不仅分析得出了上游部门具有最大扭曲规模效应的结论,还将财政政策(诸如补贴比例、负债率)融入生产网络结构,并表明倾向于上游部门的产业政策能有更高的社会产出价值。齐鹰飞和Yuanfei(2020)同样分析的是财政政策冲击通过生产网络产生的宏观经济影响。他们使用了2017 年中国投入产出表数据进行政策模拟实验,关于传导方向的结论与Acemoglu 等(2016a)类似,并指出中间品投入比例和部门增加值率越高,财政支出的冲击影响越大。需要说明的是,Liu(2019)、齐鹰飞和Yuanfei Li(2020)并没有将生产技术指定为CD 型或CES 型,但作出了生产函数关于劳动和中间品严格凹且为一次齐次的設定。

另一方面,生产网络传导微观冲击的强度与研究问题和产品的替代性有关。Ozdagli 和Weber(2017)同样使用了BEA 数据,但在CD 型技术框架中引入货币政策冲击,并利用空间自回归模型将联邦基金期权利率变动对股市收益率的影响分解为直接效应和间接的网络效应,指出后者占到总影响的50%到85%,即生产网络具有将微观冲击转化为宏观冲击的作用,传导强度十分可观。Barrot 和Sauvagnat(2016)则指明,投入品的专用性是生产网络将微观冲击转化为宏观经济影响的重要决定因素。他们研究的冲击更为微观——企业层面,使用的是美国公开上市公司的供应商—客户匹配数据构建生产网络。他们通过DID 方法验证得到,供应商受到含暴风雪、地震、洪水和飓风等在内的41 种自然灾害冲击后,其客户的销售额、现金流和市值会显著下跌,尤其当供应商的产品很难被替代时该结论更强,同时自然灾害冲击会通过生产网络造成宏观经济影响。相较而言,Boehm 等(2019)更专注于2011 年日本东北大地震和海啸,在CES 型技术框架下,使用企业层面的进口交易数据,指出2011 年的自然灾害冲击显著影响了在美的日本跨国公司的产出,由于这些公司直接从日本进口,因此验证了向下游传导的渠道,同时说明这些跨国公司使用中间品的替代弹性几乎为0,而这恰好说明产品的互补更能推动冲击在企业间传导。但是替代弹性接近于0 这个估计结果,在Carvalho 等(2021)的样本中并不成立,他们使用日本的企业数据对上述的一般均衡框架的拓展模型进行了校准,发现中间品总体是可替代的(替代弹性在1.18 左右),同时在实证上发现日本地震不仅仅是影响灾区的企业,同时生产网络将这个冲击传导给上下游的企业,因此可以造成宏观冲击。

除此之外,Miranda-Pinto(2021)、Baqaee 和Farhi(2019)、张乐等(2021)也就生产网络作为一个传导渠道进行了研究。Fadinger 等(2022)还利用多个国家的生产网络数据进行了验证,他们的研究包括含36 个国家的WIOD 数据、65 个国家的GTAP 样本数据,以及宾夕法尼亚大学世界数据库,并以各个国家的生产率对美国的相对值作为技术冲击,将表示生产网络结构的部门投入产出乘数和技术冲击交互起来作为人均GDP 差异的预测变量,并通过回归认为,考虑生产网络结构差异性能有效提高预测的准确性(能提高5.5 个百分点的解释力)。估计模型对跨国收入差异的预测非常好,明显优于没有IO 联系的多部门模型。同时,他们还认为,穷国很少有高乘数的部门,而大多数部门的乘数都很低;相比之下,富国有更多具有中等乘数的部门。此外,部门IO 乘数与生产力的相关性在穷国为正,而在富国为负。这些研究肯定了生产网络作为传导渠道的意义,同时认同生产网络结构对经济发展的影响。

(二)生产网络作为技术溢出的渠道

生产网络是技术扩散和知识溢出的渠道,已有相关实证研究对该观点进行了验证。其中,有部分文献研究供应链作为知识溢出渠道的作用。供应链反映了企业之间的投入产出关系,是生产网络的组成成分和重要表现形式。因此,供应链中的知识溢出也可在一定程度上说明生产网络中的知识溢出。另外,还有少量文献直接研究了生产网络对技术溢出的影响。

一方面,部分文献验证了供应链对知识溢出的作用,这部分的研究主要集中在企业层面。国外的相关研究相对较多。Li(2018)使用Compustat 全球数据库和NBER 专利数据库,针对1980 年至2006 年Compustat 数据库中的企业层面数据,使用混合OLS 等回归方法,分析验证了供应商—客户关系是创新外部性的一个重要作用渠道。他认为客户进行知识创新和技术革新,不仅有助于显著提高供应商的盈利能力,也能促进其进行创新,并主要是通过知识溢出和需求扩张两种机制。其后续还进一步考虑产业外部性、地理外部性、反向因果等,再次验证了其主要结论的合理性。Chu等(2019)使用的也是Compustat 全球数据库,同样认同供应商—客户关系对企业创新的影响,但进一步考虑了供应商和客户之间的地理距离和技术距离(可以理解为技术相似度,原文中通过专利分类来衡量),他们认为这两个距离更小,客户的创新更有利于促进供应商的创新。Chu 等(2019)还通过广义DID,进一步检验了供应链创新溢出四种可能的机制:反馈渠道、需求渠道、集聚渠道以及社会网络渠道,并在实证中认同了前两种机制,否定了后两种机制,即供应商—客户之间的地理距离和技术距离越小,越有利于客户反馈信息给供应商,并通过客户迅速扩大对近距离供应商的需求,以此来促进供应商进行创新。国内方面,陈胜蓝和刘晓玲(2021)也有类似的发现,他们使用2008 年至2016 年中国上市公司的供应商—客户数据,以下游的客户企业所在地建立国家级高新区作为准自然实验,并利用DID 方法,以上游企业的销售收入增长率为因变量,说明下游企业的创新水平冲击会通过上游企业传导,从而验证了生产网络的创新溢出效应。这是一种从下游向上游传导的渠道,但由于下游创新水平提高可能使得其需求扩张,因此可能并不是纯粹的供给侧冲击。卢昂荻等(2022)则利用2000 年至2007 年中国工业企业数据,同样利用回归分析,发现上游行业受到进口冲击后,中间品进口替代效应会使得下游企业进口更高质量的中间投入品,即技术的可替代性使下游企业的创新动力下降。同时他们使用城市-行业层面的数据对这一结果进行了稳健性检验。

另一方面,部分文献考虑生产网络对技术溢出的影响。Carvalho 和Draca(2018)同样使用Compustat 全球数据库,他们以政府军事采购支出作为一个需求侧的冲击,使用美国国防部的军事采购及上市公司的供应链相关数据,验证了供应链网络对企业创新的传导效应。拓展至生产网络的关键在于,他们同时考虑了企业因投入产出联系产生的间接关联,他们发现冲击对创新的影响不仅仅局限于拿到国防合同的企业,更是通过企业之间的投入产出联系产生了间接的市场规模效应,且估计结果显示,创新结果关于国防部间接市场规模冲击的弹性大约是直接承包商的一半,但由于影响到的公司范畴更广,使得国防开支对总体创新的影响至少增加了20%。Carvalho 和Draca(2018)主要是将生产网络作为一种需求冲击的传导渠道,研究认为,需求越大,企业为了获取更高的利润会更愿意进行创新活动。这一点也与内生增长理论中关于寻租激励创新的观点一致。Magalh?es 和Afonso(2017)使用的则是行业层面的数据,他们利用1970 年至1995 年9 个OECD 国家、35 个部门、10 项技术的数据,并用回归分析的方法,研究生产网络结构对采纳时滞和采纳强度的影响。他们发现,考虑生产网络结构之后,对不同国家不同技术的采纳时滞的估计精度达到86%,其中技术发明年份和网络结构差异具有83%的采纳滞后差异解释力;同时,在采纳强度上,网络结构解释了其样本国家4%的技术采纳强度差异。通过对数据的对比分析,他们验证了他们在理论模型中得到的结论:生产网络越密集,采纳成本就越低,采纳时滞越小,采纳强度就越大。余典范等(2023)则利用双重差分、三重差分等方法,使用2012 年至2016 年城市—行业的数据,研究了碳排放權交易政策通过生产网络传导对产业创新的促进效应。在构建生产网络时,一方面,他们直接假定省内行业间关联较不同地区间的行业关联更强,以是否同地区构造指示变量,以此说明生产网络;另一方面,利用2012 年区域间投入产出表,构造(直接)上下游关联度,表示生产网络结构。最后验证发现,生产网络能够传导碳排放权交易政策,促进产业创新,且向下游的传导作用强于上游,而传导强度也与网络关联强度正相关。

另外,还有一些学者研究创新网络中的技术扩散,而创新网络和生产网络之间存在一定的相关性。Acemoglu 等(2016b)就验证了创新网络中的技术扩散,他们使用1.8 百万个美国专利的数据,通过引用关系构建了不同行业(利用了USPTO 对专利的学科分类方法划分行业,包括36 个子目录和484 类)之间的知识创新网络,并通过回归预测,量化了创新网络的强度和重要性。部分学者进一步在其研究的基础上,考虑创新网络和生产网络的关联。与他们类似,Liu 和Ma(2021)同样使用了USPTO 的专利引用数据,依据IPC 分类划分了131 个部门,构建了创新网络,同时,Liu和Ma(2021)还使用多个国家的专利数据,得到了创新网络和生产网络之间的弱相关关系。Cai 等(2022)则在开放经济体中的一般均衡模型中,同时纳入了生产网络和创新网络,对生产网络和创新网络的构建方式类似于上述文献。他们使用19 个国家19 个部门的数据进行模型校准和量化,结果显示,生产网络和创新网络中的知识溢出,不仅使部门从自由贸易中受益,同时让研发资源倾向于流入在生产上具有比较优势的国家和部门。另外还有Ayerst 等(2020),使用美国的数据对比了创新网络和生产网络,发现创新网络的连接更为稀疏,但中心部门更加集中,且二者的关键上游部门不同。

(三)生产网络内生变动与技术创新的关系

关于生产网络变动与技术创新的关系,上述已有文献实证发现,生产网络的结构能够通过传导冲击和技术溢出,进而影响技术创新。由于生产网络变动的其中一个重要表现就是结构变化,因此这也说明,生产网络变动能够影响技术创新。而技术创新对生产网络的影响,仍有待进一步分析。部分文献在理论建模上将技术创新视为生产网络结构变动的一种前置充分条件,然而该设定的合理性和现实性,在实证上还有待进一步研究,目前仅有少量文献进行过实证分析。

在二者的相关关系上,Fadinger 等(2022)利用国家-行业层面的数据,利用WIOD、GTAP 等数据库计算生产网络结构和行业全要素生产率。经过结构估计和回归分析,他们指出部门投入产出乘数和生产率有关,即生产网络结构与技术进步是有关的,但二者之间是单向因果还是双向因果,尚没有形成一致结论。

除了分析二者的相关关系,还有学者分析单向的影响作用。如Acemoglu 和Azar(2020),尽管在模型构建的基础上,他们设定企业在选择上游供应商时会优先选择高技术的产品,但在实证上,他们研究的是生产网络内生变动对部门全要素生产率的影响。他们利用1987 年至2007 年BEA 数据库,构造美国的生产网络结构变动代理变量。他们对生产网络结构变动变量的构造使用的是供应商集合变动的杰卡德距离,并结合NBER-CES 数据库中的TFP 数据,在实证上将部门的TFP 变动回归在部门生产网络结构变动的代理变量上,验证了生产网络变动对部门技术生产率变动的促进作用。刘维刚(2022)则在其基础上,进一步利用1997 年至2012 年中国工业企业的相关数据,分析了生产网络结构变动对技术创新的影响。在构造生产网络结构变动时,使用的仍是行业层面的投入产出表数据,并将企业创新回归在生产网络结构变动变量上,表明在生产网络外生情形下,生产投入结构变动对企业创新的效应不确定,但在生产网络内生情形下,有确定的促进效应,同时他们还发现技术溢出有利于发挥生产投入结构变动对企业创新的促进作用,而市场扭曲作用正相反。张乐等(2021)分析的则是技术进步对生产网络结构变动的影响,他们使用1998 年至2007 年中国工业企业数据库以及2008 年至2017 年国泰安上市企业数据库,并利用中国投入产出时间序列表(1998 年至2017 年)计算平均波及步数表示生产网络结构。在实证上验证发现,2008 年以前,微观部门的技术进步会使得生产网络更为紧密,但2008 年之后,该作用相反。进一步的实证研究发现,1998—2007 年中国微观技术进步的成本效应要远大于市场势力效应,2008 年之后则相反。需要说明的是,关于生产网络结构变动与技术创新关系的深入讨论,相关研究并不多。

七、结论与展望

生产网络的相关研究近年来发展迅速。技术创新作为生产网络的一个重要相关要素,早期被视为一种外生的冲击类型,以研究生产网络传导微观冲击的作用。之后,技术冲击从完全外生转为内生,学者们开始探究生产网络中技术扩散的机制。同时,生产网络也不再是一个固定不变的传导渠道,更多表现为技术进步和非技术类因素作用下的内生变化,而这个内生变动也使得技术创新的水平变化。生产网络与技术创新的关系密不可分,它已经不仅仅是一个价格或产量的传导渠道,更是知识溢出的渠道,以及内生变动提高企业创新的迭代过程,成为推动企业乃至国家创新长足发展必不可少的要素。相关研究也为更好地制定相关创新政策提供了基础。

结合生产网络与技术创新的相关文献进行总结,有以下几个特征:

一是目前生产网络的相关文献,主要仍是将生产网络作为冲击传导渠道进行研究,在生产网络视角下对技术创新深入的研究相对缺乏。尽管将生产网络作为一种传导渠道的研究中,最早的冲击类型就是技术变动,且当下已延伸至财政、货币、贸易开放等政策,及自然灾害等多种冲击类型,这使得生产网络传导冲击的强度和方向能有更准确的分析,也能为提高政策效率、制定针对性政策提供借鉴,但当下系统性研究生产网络中的技术扩散,以及其内生变动与技术创新关联的文献并不多。

二是生产网络结构对技术创新有影响这一点是共识,但关于生产网络结构对技术扩散和企业创新内生决策影响的相关研究却有待进一步深入。生产网络无论是作为一个传导渠道提高经济整体的生产能力,还是其结构对技术扩散和企业创新的內生决策影响,这两类研究的对象都相对分散,具体作用的机制也尚待进一步明确。

三是生产网络可通过不同的渠道促进技术扩散和创新,在理论和实证上的相关研究都相对缺乏。现有文献中,生产网络,一是作为学习渠道和乘数渠道促进技术扩散;二是能通过间接的市场规模效应促进企业的创新;三是其变动可以通过价格传导使得企业的投入品组合发生变化,从而促进创新,但研究这几类渠道的文献十分有限,理论和实证上都很少。

四是对于生产网络和内生增长的理论模型的结合有待进一步提升。从内生增长理论视角来看,生产网络和技术创新之间具有密不可分的关联。目前相关的内生增长模型方面有了一些探索,对资源分配和社会福利改进的路径,甚至能够得到解析,但目前生产网络内生化的相关文献,一般只能通过求偏导得到一个分解性或方向性的结果。

五是实证上,目前相关的文献多集中于外文,且多为行业层面,国内更微观层面的相关研究有待进一步发展。对微观企业层面的生产网络分析及其与技术创新的关联研究数量十分有限,而国内无论是对生产网络结构的分析,还是其与各类冲击的关联,研究都相对缺乏。

我国正处于创新能力亟待进一步提高的发展新阶段。尽管生产网络与技术创新的相关研究已经有了较为明显的发展,但有尚待改进之处。一是可更多将生产网络与内生增长理论结合,将多部门、垄断竞争、社会决策者、创新和生产多环节等因素结合,进一步探究生产网络对技术创新的贡献,尤其弄清楚二者的关联和互相作用机制,为更好确定相关政策提供理论支撑。二是推动相关数据的收集和发展,尤其是在目前我国生产网络的相关数据相对缺乏的情况下,宏观和微观层面数据的丰富对于提供实证支持和模拟实验都具有重要意义。三是结合我国具体国情,将生产网络和创新网络进行结合,对生产网络和创新环节的设定进行修改,如区分基础研究和应用研究环节,深入研究二者之间的关系,为创新政策提质增效。

参考文献

[1] 陈胜蓝,刘晓玲. 生产网络中的创新溢出效应——基于国家级高新区的准自然实验研究[J]. 经济学(季刊),2021 年第5 期,第1839-1858 页。

[2] 符淼. 地理距离和技术外溢效应——对技术和经济集聚现象的空间计量学解释[J]. 经济学(季刊),2009 年第4 期,第1549-1566 页。

[3] 刘维刚. 生产投入结构变动与企业创新:基于生产网络内生化的分析[J]. 经济研究,2022 年第4 期,第50-67 页。

[4] 卢昂荻,丁思琪,张可云,等. 间接进口竞争、本地生产网络与企业创新[J]. 经济学家,2022 年第12 期,第45-56 页。

[5] 罗思平,于永达. 技术转移、“海归”与企业技术创新——基于中国光伏产业的实证研究[J]. 管理世界,2012年第11 期,第124-132 页。

[6] 毛其淋,许家云. 政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角[J]. 中国工业经济,2015 年第6 期,第94-107 页。

[7] 倪红福. 扭曲因子、进口中间品价格与全要素生产率——基于非竞争型投入产出网络结构一般均衡模型事后核算方法[J]. 金融研究,2022 年第2 期,第21-39 页。

[8] 倪红福. 中国间接税的效率损失——基于中国生产网络结构一般均衡模型方法[J]. 管理世界,2022 年第5 期,第36-75 页。

[9] 聂辉华,谭松涛,王宇锋. 创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析[J]. 世界经济,2008 年第7 期,第57-66 页。

[10] 彭向,蒋传海. 产业集聚、知识溢出与地区创新——基于中国工业行业的實证检验[J]. 经济学(季刊),2011年第3 期,第913-934 页。

[11] 齐鹰飞,Yuanfei Li. 财政支出的部门配置与中国产业结构升级——基于生产网络模型的分析[J]. 经济研究,2020 年第4 期,第86-100 页。

[12] 齐鹰飞,李苑菲. 政府消费的生产性——基于生产网络模型的刻画、分解和检验[J]. 管理世界,2021 年第11期,第56-70+105+5+71-75 页。

[13] 王勇,黄宇轩,韩博昱. 生产网络与垂直结构研究进展[J]. 经济学动态,2022 年第3 期,第123-138 页。

[14] 吴超鹏,唐菂. 知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据[J]. 经济研究,2016 年第11 期,第125-139 页。

[15] 叶初升,任兆柯. 生产网络视角下宏观波动的微观来源研究进展[J]. 经济学动态,2019 年第5 期,第104-118 页。

[16] 余典范,蒋耀辉,张昭文. 中国碳排放权交易试点政策的创新溢出效应——基于生产网络的视角[J]. 数量经济技术经济研究,2023 年第3 期,第28-49 页。

[17] 余典范,王超,龙睿. 生产网络的理论与应用研究进展[J]. 产经评论,2022 年第4 期,第5-18 页。

[18] 余明桂,范蕊,钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济,2016 年第12 期,第5-22 页。

[19] 张乐,陈宸,陈璋. 技术进步影响技术扩散的双重机制研究——基于生产网络的视角[J]. 上海经济研究,2021年第10 期,第88-101 页。

[20] 周颖刚,肖潇. 汇率波动、生产网络与股市风险——基于中美贸易摩擦背景的分析[J]. 金融研究,2022 年第7 期,第115-134 页。

[21] 朱勇,吴易风. 技术进步与经济的内生增长——新增长理论发展述评[J]. 中国社会科学,1999 年第1 期,第21-39 页。

[22] Acemoglu, D., A. Ozdaglar, and A. Tahbaz-Salehi, “Microeconomic Origins of Macroeconomic Tail Risks”, American Economic Review, 2017, 107(1), 54-108.

[23] Acemoglu, D., and A. Tahbaz-Salehi, “Firms, Failures, and Fluctuations: The Macroeconomics of Supply Chain Disruptions”, NBER Working Paper, 2020.

[24] Acemoglu, D., and P. D. Azar, “Endogenous Production Networks”, Econometrica, 2020, 88(1), 33-82.

[25] Acemoglu, D., U. Akcigit, and W. R. Kerr, “Innovation Network”, Proceedings of the National Academy of Sciences,2016b, 113(41), 11483-11488.

[26] Acemoglu, D., U. Akcigit, and W. R. Kerr, “Networks and the Macroeconomy: An Empirical Exploration”, NBER Macroeconomics Annual, 2016a, 30, 273-335.

[27] Acemoglu, D., V. M. Carvalho, A. Ozdaglar, and A. Tahbaz-Salehi, “The Network Origins of Aggregate Fluctuations”,Econometrica, 2012, 80(5), 1977-2016.

[28] Aghion, P., and P. Howitt, “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 1992, 60(2), 323-351.

[29] Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, and P. Howitt, “Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship*”, The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(2), 701-728.

[30] Agrawal, A., A. Galasso, and A. Oettl, “Roads and Innovation”, The Review of Economics and Statistics, 2017, 99(3),417-434.

[31] Arrow, K. J., “The Economic Implications of Learning by Doing”, The Review of Economic Studies, 1962, 29(3), 155-173.

[32] Atalay, E., “How Important Are Sectoral Shocks? ”, American Economic Journal: Macroeconomics, 2017, 9(4), 254-280.

[33] Atalay, E., A. Horta?su, J. Roberts, and C. Syverson, “Network Structure of Production”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(13), 5199-5202.

[34] Ayerst, S., F. Ibrahim, G. MacKenzie, and S. Rachapalli, “Trade and Diffusion of Embodied Technology: An Empirical Analysis”, Unpublished Manuscript, 2020.

[35] Bak, P., K. Chen, J. Scheinkman, and M. Woodford, “Aggregate Fluctuations from Independent Sectoral Shocks: Self-Organized Criticality in a Model of Production and Inventory Dynamics”, Ricerche Economiche, 1993, 47(1), 3-30.

[36] Baqaee, D. R., and E. Farhi, “Macroeconomics with Heterogeneous Agents and Input-Output Networks”, NBER Working Paper, 2018.

[37] Baqaee, D. R., and E. Farhi, “The Macroeconomic Impact of Microeconomic Shocks: Beyond Hultens Theorem”,Econometrica, 2019, 87(4), 1155-1203.

[38] Barrot, J.-N., and J. Sauvagnat, “Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks*”, The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(3), 1543-1592.

[39] Battiston, S., D. Delli Gatti, M. Gallegati, B. Greenwald, and J. E. Stiglitz, “Credit Chains and Bankruptcy Propagation in Production Networks”, Journal of Economic Dynamics and Control, 2007, 31(6), 2061-2084.

[40] Bernard, A. B., A. Moxnes, and Y. U, “Saito. Production Networks, Geography, and Firm Performance”, Journal of Political Economy, 2018, 127(2), 639-688.

[41] Bernard, A. B., E. Dhyne, G. Magerman, K. Manova, and A. Moxnes, “The Origins of Firm Heterogeneity: A Production Network Approach”, Journal of Political Economy, 2022, 130(7), 1765-1804.

[42] Bigio, S., and J. LaO, “Distortions in Production Networks”, Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(4), 2187-2253.

[43] Bloom, N., C. I. Jones, J. Van Reenen, and M. Webb, “Are Ideas Getting Harder to Find?”, American Economic Review,2020, 110(4), 1104-1144.

[44] Boehm, C. E., A. Flaaen, and N. Pandalai-Nayar, “Input Linkages and the Transmission of Shocks: Firm-Level Evidence from the 2011 Tōhoku Earthquake”, The Review of Economics and Statistics, 2019, 101(1), 60-75.

[45] Boehm, J., and E. Oberfield, “Misallocation in the Market for Inputs: Enforcement and the Organization of Production*”, The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(4), 2007-2058.

[46] Cai, J., and N. Li, “Growth Through Inter-Sectoral Knowledge Linkages”, The Review of Economic Studies, 2019,86(5), 1827-1866.

[47] Cai, J., N. Li, and A. M. Santacreu, “Knowledge Diffusion, Trade, and Innovation across Countries and Sectors”,American Economic Journal: Macroeconomics, 2022, 14(1), 104-145.

[48] Carvalho, V. M, “From Micro to Macro via Production Networks”, Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(4),23-48.

[49] Carvalho, V. M., and A. Tahbaz-Salehi, “Production Networks: A Primer”, Annual Review of Economics, 2019, 11(1),635-663.

[50] Carvalho, V. M., and M. Draca, “Cascading Innovation”, Meeting Papers, 2018.

[51] Carvalho, V. M., M. Nirei, Y. U. Saito, and A. Tahbaz-Salehi, “Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake*”, The Quarterly Journal of Economics, 2021, 136(2), 1255-1321.

[52] Carvalho, V., and N. Voigtl?nder, “Input Diffusion and the Evolution of Production Networks”, NBER Working Paper,2014.

[53] Chu, Y., X. Tian, and W. Wang, “Corporate Innovation Along the Supply Chain”, Management Science, 2019, 65(6),2445-2466.

[54] Domar, E. D, “On the Measurement of Technological Change”, The Economic Journal, 1961, 71(284), 709-729.

[55] Elliott, M., B. Golub, and M. V. Leduc, “Supply Network Formation and Fragility”, American Economic Review, 2022,112(8), 2701-2747.

[56] Ellison, G., E. L. Glaeser, and W. R. Kerr, “What Causes Industry Agglomeration? Evidence from Coagglomeration Patterns”, American Economic Review, 2010, 100(3), 1195-1213.

[57] Fadinger, H., C. Ghiglino, and M. Teteryatnikova, “Income Differences, Productivity, and Input-Output Networks”,American Economic Journal: Macroeconomics, 2022, 14(2), 367-415.

[58] Gabaix, X., “The Granular Origins of Aggregate Fluctuations”, Econometrica, 2011, 79(3), 733-772.

[59] Garcia-Macia, D., C.-T. Hsieh, and P. J. Klenow, “How Destructive Is Innovation?”, Econometrica, 2019, 87(5), 1507-1541.

[60] Grossman, G. M., and E. Helpman, “Quality Ladders and Product Cycles”, The Quarterly Journal of Economics, 1991,106(2), 557-586.

[61] Gualdi, S., and A. Mandel, “Endogenous Growth in Production Networks”, Journal of Evolutionary Economics, 2019,29(1), 91-117.

[62] Gualdi, S., and A. Mandel, “On the Emergence of Scale-Free Production Networks”, Journal of Economic Dynamics and Control, 2016, 73, 61-77.

[63] Hulten, C. R., “Growth Accounting with Intermediate Inputs”, The Review of Economic Studies, 1978, 45(3), 511-518.

[64] Jackson, M. O., and Z. Kanik, “How Automation That Substitutes for Labor Affects Production Networks, Growth,and Income Inequality”, SSRN Scholarly Paper, 2019.

[65] K?nig, M. D., A. Levchenko, T. Rogers, and F. Zilibotti, “Aggregate Fluctuations in Adaptive Production Networks”,Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119(38), e2203730119.

[66] Kopytov, A., B. Mishra, K. Nimark, and M. Taschereau-Dumouchel, “Endogenous Production Networks under Supply Chain Uncertainty”, SSRN Scholarly Paper, 2021.

[67] LaO, J., and A. Tahbaz-Salehi, “Optimal Monetary Policy in Production Networks”, Econometrica, 2022, 90(3), 1295-1336.

[68] Lentz, R., and D. T. Mortensen, “An Empirical Model of Growth through Product Innovation”, Econometrica, 2008,76(6), 1317-1373.

[69] Li, K., “Innovation Externalities and the Customer/Supplier Link”, Journal of Banking & Finance, 2018, 86, 101-112.

[70] Lim, K., “Endogenous Production Networks and the Business Cycle”, Working. Paper, 2018.

[71] Liu, E., “Industrial Policies in Production Networks*”, The Quarterly Journal of Economics, 2019, 134(4), 1883-1948.

[72] Liu, E., and S. Ma, “Innovation Networks and R&D Allocation”, NBER Working Paper, 2021.

[73] Long, John B., and C. I. Plosser, “Real Business Cycles”, Journal of Political Economy, 1983, 91(1), 39-69.

[74] Lucas Jr, R. E., “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of monetary economics, 1988, 22(1), 3-42.

[75] Magalh?es, M., and ?. Afonso, “A Multi-Sector Growth Model with Technology Diffusion and Networks”, Research Policy, 2017, 46(7), 1340-1359.

[76] McNerney, J., B. D. Fath, and G. Silverberg, “Network Structure of Inter-Industry Flows”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392(24), 6427-6441.

[77] Miranda-Pinto, J., “Production Network Structure, Service Share, and Aggregate Volatility”, Review of Economic Dynamics, 2021, 39, 146-173.

[78] Moser, P., “How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century Worlds Fairs”, American Economic Review, 2005, 95(4), 1214-1236.

[79] Oberfield, E., “A Theory of Input–Output Architecture”, Econometrica, 2018, 86(2), 559-589.

[80] Ozdagli, A., and M. Weber, “Monetary Policy through Production Networks: Evidence from the Stock Market”, NBER Working Paper, 2017.

[81] Romer, P. M., “Endogenous Technological Change”, The Journal of Political Economy, 1990, 98(5), S71-S102.

[82] Romer, P. M., “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization”, The American Economic Review, 1987,77(2), 56-62.

[83] Romer, P. M., “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 1986, 94(5), 1002–1037.

[84] Schumpeter, J., and U. Backhaus, “The Theory of Economic Development”, Boston, MA: Springer US, 2003.

[85] Storper, M., and A. J. Venables, “Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy”, Journal of Economic Geography, 2004, 4(4), 351-370.

[86] Taschereau-Dumouchel, M., “Cascades and Fluctuations in an Economy with an Endogenous Production Network”,SSRN Scholarly Paper, 2020.

[87] Todorova, Z., “Network Effects of Monetary Policy: Evidence from Global Value Chains”, SSRN Scholarly Paper,2018.

[88] Weisbuch, G., and S. Battiston, “From Production Networks to Geographical Economics”, Journal of Economic Behavior & Organization, 2007, 64(3), 448-469.

[89] Zhu, W., “Networks, Linking Complexity, and Cross Predictability”, SSRN Scholarly Paper, 2020.

〔執行编辑:应珊珊〕