成瘾性食品的具身化逻辑

2024-04-23张恩迅

张恩迅

摘 要:成瘾性食品日益流行,基于出租车司机普嗜槟榔的田野调查,借助饮食人类学视角与具身化的理论工具,考察了“瘾”在出租车司机中的生产与再生产的过程。研究发现,槟榔成瘾既不是一种单纯的生理或心理疾病,也不是简单的社会建构的结果,而是在劳动身体、社会身体、技术身体、医学身体等不同维度的身体动态互动与结构互补的过程中,逐渐形成的一种身体实践与具身体验。通过分析槟榔成瘾的具身化逻辑,旨在丰富国内人类学的成瘾研究。

关键词:具身化;成瘾性食品;饮食人类学

中图分类号:C958文献标识码:A文章编号:1674-621X(2024)02-0041-12

一、问题的提出

槟榔作为成瘾性食品,正在全球范围内快速传播。早在21世纪初,全球便有6亿人经常性嚼食槟榔,10%~20%的世界人口曾食用过槟榔。根据对槟榔盛行的国家和地区抽样调查显示,马来西亚的砂拉越以49.3%的咀嚼率高居榜首,斯里兰卡以45.2%的咀嚼率排在第二,中国的湖南湘潭以35.3%的咀嚼率排在第三,之后依次是印度孟买的32.1%、柬埔寨的31.2%、泰国的17%、中国台湾高雄的13.3%。除湖南外,其他槟榔盛行的国家或地區均为原产地。近年来,湖南作为劳动力输出大省和槟榔深加工大省,大量湖南人已将嚼槟榔的习惯传播至全国各地。

目前,关于槟榔流行的相关研究,一方面,学界多从医学视角关注其“滥用”引发的健康问题,强调槟榔成瘾的生理机制和心理机制,但较少关注嚼食者的日常生活经验和长期食用槟榔的社会经历,忽视了槟榔成瘾的社会机制与文化机制;另一方面,以往关于成瘾性消费品的社会学与人类学研究,大多将成瘾归结为社会个体逐渐被异化的社会过程,相关研究大多“置身(体)事外”,忽略了“身体”视角的重要性。因此,本文将以普嗜槟榔的职业司机为例,以具身化(embodiment)的理论视角来探讨其槟榔成瘾的内在逻辑。

二、成瘾研究中的身体变迁

槟榔与烟草、酒精、咖啡因等物质类似,具有“成瘾”的特性。以往的成瘾研究多局限于生理层面的生物还原论(biological reductionism)和心理层面的离身认知论(disembodied cognitivism),难以解释社会个体在成瘾过程中,社会与文化所传递的深层意义,而人们的成瘾行为,又普遍与年龄、阶级、消费、越轨、种族等人类学关心的核心议题紧密相关。遗憾的是,目前国内对瘾品及成瘾行为的人类学研究较少,而国外研究则大致分为两个阶段。

(一)20世纪80年代以前:摆脱身体

早在19世纪,西方学界便把“成瘾”的根源聚焦在成瘾性物质,但随着越来越多的酗酒者和吸毒者摆脱并戒除了成瘾性物质的控制,相关研究转而开始关注成瘾者本身。20世纪初的成瘾理论多强调个体的生理和心理缺陷,如精神病理学、成瘾性人格、诱发成瘾的药疗缺陷等,但这类研究并不能有效解释为何很多人在成瘾之前并未表现出明显的病理学迹象。因此,20世纪初的人类学、社会学开始试图重构“成瘾”的概念,尤其是转变“成瘾”在医学等自然科学中被简化为一种疾病的观念。

20世纪30年代,林德史密斯(Alfred Lindesmith)较早以人类学的视角关注了成瘾现象,他认为成瘾不是永恒的化学、解剖、生理或心理变量的产物,而是正常人经历的一个逐渐内化的社会过程。除化学成分外,人们是否成瘾的关键还在于他们的知识、信仰以及所处的社会与文化环境。例如,并非所有长期使用阿片类药物的人都会上瘾,虽然人们身体对突然停药后的戒断体验是相似的,但成瘾的关键仍在于使用者是否意识到戒断痛苦与成瘾性物质之间的必然联系。当手术后的康复患者未意识到这种联系时,就普遍难以成瘾,而长期有意识使用这类物质来减缓戒断痛苦的人则更易成瘾,但林氏的观点并不能有效解释初期不会产生严重戒断症状的香烟、酒精等物质的成瘾及复发行为。

20世纪中叶,功能主义开始关注成瘾行为。如默顿(Robert Merton)在讨论社会结构与失范行为的关系时,便将酗酒者、吸毒者等归入隐退主义(retreatism)的范畴,强调当人们无法适应道德义务和社会制度所施加的压力时,便可能导致逃避式的成瘾行为。20世纪60年代,功能论进一步提出规范性矛盾心理论(normative ambivalence),强调在多元文化的社会中,当对酒精、烟草、药品等成瘾性物质的价值观和惩戒制度缺乏统一规范时,便会导致人们在各类文化与社会规范的冲突中产生矛盾心理和不自知的成瘾行为。正如本尼迪克特将遵循古希腊理性适度原则视为普遍定律的Pueblo人归入适度饮酒的日神型文化,而将无公共秩序和追求迷幻的Kwakiutl人归入酒神型文化。功能主义的贡献在于将成瘾行为从医学研究的简单假设中解放了出来,转而开始关注成瘾者所处的社会与文化环境。

20世纪下半叶,符号互动论和理性选择论的观点开始流行。一方面,符号互动论认为成瘾是人们将主观意义赋予到客体并作出反应的过程,成瘾的本质是个体与社会互动的结果,成瘾者的亚文化、群体认同、文化模式、阶层环境等成为研究主题,该理论的贡献在于将成瘾者的心理主观意识转化为了可供观察的客观经验和行动过程;另一方面,无论功能主义或是符号互动论,均未关注成瘾行为是否存在有意识、自我管理、自愿选择或准理性的一面,因此,理性选择论进一步提出成瘾是人们对所处的社会与文化环境进行全面评估后,在衡量成瘾可能产生的收益和代价的前提下,最终形成的一种理性偏好行为。

(二)20世纪80年代以来:找回身体

20世纪80年代以来,在女性主义、生物科学、消费文化等一系列社会变革影响下,“身体”引起了普遍关注,“回归身体”成为突破“身心二元论”和深化成瘾研究的关键。例如,特纳(Bryan S Turner)提出社会的政治关切和焦虑往往会转化为身体的混乱与不安,社会秩序常以身体的平衡或不平衡加以隐喻,成瘾在某种程度上便突显了“身体性社会”(somatic society)的研究意义,但身体在以往研究中又是长期缺席的,原因是西方传统的身心观过于强调心灵霸权的一元论,身体与心灵被人为割裂,身体成为医学等自然科学的专属研究,而心灵成为哲学等人文科学的专属研究。

身体作为社会和自我的媒介,恰好处于自然法则与社会秩序之间的交汇点,伴随全球化与各类消费主义、女性运动、医疗技术的发展,在日常生活中围绕身体产生的成瘾、整形、健身、养生等一系列社会实践,不仅激发人们身体意识的全面觉醒,也为人类学突破自然/文化、社会/自我的二元关系提供了有利的理论工具。在西方文化中,欲望常被视为成瘾的关键,特纳认为破除欲望的前提必须由禁欲主义的合理措施(宗教禁食、医学治疗等)来管控。但在现代工业社会中,个人身体的实质仍是为社会整体利益而被规范和组织的产物,身体实践往往意味着欲望争夺和社会空间的人口调节以及对欲望的权力斗争。因此,成瘾、肥胖等传递的是社会性的问题,而非精神的问题,如成瘾会一直伴随禁欲、医疗、管戒等社会性规范,可见,成瘾身体亦蕴含了权力的隐喻。

福柯的生命政治(bio-politics)深入论述了以知识、制度等形式出现的政治权力对身体的管理和控制,身体被视作“规训和约束”的产物,而规训的对象也逐渐从违法的罪犯转向了更普遍的性瘾者、疯癫者、流浪汉乃至普通人,揭示出“规训社会”通过各类标准和规范来生产“正常人”的本质。规训论也被广泛运用到成瘾研究中,如舒尔(Natasha Dow Schüll)基于拉斯维加斯赌场的研究,发现赌场经营者借助数字、视频技术制造了虚拟与现实交互的机器空间(machine zone),这类相对封闭的空间会根据参与者的性别、年龄、收入、兴趣等标准,将不同类型的人划入不同空间中,并制定对应的游戏时间和规则来实现对身体的改造,即让参与者的日常忧虑、社会需求、身体意识在游戏空间中逐渐消失并达到“忘我状态”,在人们与赌博机器的互动、调适、强化等循环过程中,“瘾”被不知不觉地制造出来,而赌场的运营正是模拟了福柯笔下的学校、军队、监狱等现代空间对身体的规训原理。

综上,20世纪80年代之前的成瘾研究大多将“身体”忽略了,且总是试图找出影响成瘾的社会力量和文化赋予成瘾的特殊意义,关注成瘾行为与社会结构、文化环境、象征符号、宗教仪式等方面的联系。20世纪80年代之后,“身体”才得以被学界所重视,但人们仍集中关注权力反复约束、形塑、制造出各类身体的社会事实。事实上,“成瘾”为人类学探索“自然身体”与“社会身体”的内在关系提供了一个较理想的实验场域,但身体在以往的成瘾研究中仍然是被动的、消极的乃至被消解的对象,身体在成瘾经历中的体验性、能动性、创造性甚至自我反思的可能性,并未引起学界足够的重视,而提倡“能动性身体”(active body)的具身化(embodiment)视角,恰好为本文探讨槟榔成瘾研究提供了较好的理论工具。

三、具身化:一个新的理论视角

Embodiment最初源于庞蒂(Merleau-Ponty)的哲学研究,以庞蒂为代表的现象学试图突破笛卡尔式身心二元论的束缚,强调身体不是简单的生物性客体,而是意识与各类实践的起源地。庞蒂以身体作为方法论的起点,以embodiment作为方法论准则,强调“身体与心灵”“主体与世界”并非割裂关系,而是时刻都在相互作用,他对“身一心一世界”三重结构的阐释,也让身体、心灵、社会得以统一与融合。在身体的研究中,福柯关注了身体背后的微观权力,布迪厄(Pierre Bourdieu)与吉登斯(Anthony Giddens)进一步提出身体既是社会实践的被动接受者,也是所处环境的积极创造者,但其本质仍是继承了福柯的理论,因为他们关注身体的物质性和感官性仍臣属于其他因素,且多强调身体的结构性、客观性等特征,并未充分把握身体的生命、感官、情感等特征。受庞蒂的知觉现象学启发,人们开始从“社会结构中的身体”转而聚焦“体验中的身体”,认为人类知觉和理智本质是由“具身的”(embodied)经验“塑形”,即身体在知觉中发挥着基础作用,理智主要依靠概念运作,而概念意义的获得和概念体系的结构源自人们最初的身体经验的隐喻投射。

Embodiment作为知觉现象学的核心概念,龐蒂更强调身体感知作为一种经验材料对自我生产的意义,即身体是身心交织的,身体通过感知以获得一种空间性的存在,自我在这种空间性的存在中不断生成。这种生成的环境不是一处封闭的场域,而是直接与世界性的存在纠缠在一起。身体通过感知嵌入世界之中,成为这个整体不可分割的一部分,自我是在与世界互动的过程中形成的。可见,身体不再是福柯式的权力刻画对象,embodiment赋予了身体一种自内而外的能动性。此外,休斯(Scheper-Hughes N)等人还将“身体”重构为经验丰富的自我身体;用来思考自然、社会和文化之间关系的社会身体;作为社会和政治控制产物的政治身体。可见,身体也不再是单一学科的研究对象,embodiment蕴含着多元情境中叠合身体的特性。

目前,Embodiment的中文译法并未统一,如具身、具身性、具身化、具身体现等。当body从动词变成embody时,意味着一是身体再现了社会和记载着过去;二是身体更具力量,社会体现至身体上以后,与个体的生命经验结合,让个体成为独特的个体。人类学基于embodiment机制,强调行动有后果,社会有记忆,今天的社会行为,会成为明天的身体状况,影响并改变社会现实。因此,本文更倾向将embodiment译为“具身化”,因为embodiment不仅从结构特征上体现了身体是社会、生物、认知等叠合的辩证有机体,更为关键的是,embodiment在多元身体的交织过程中具有生产性、演变性等特征,而具身化本身就是一个不断生成(becoming)的动态过程。

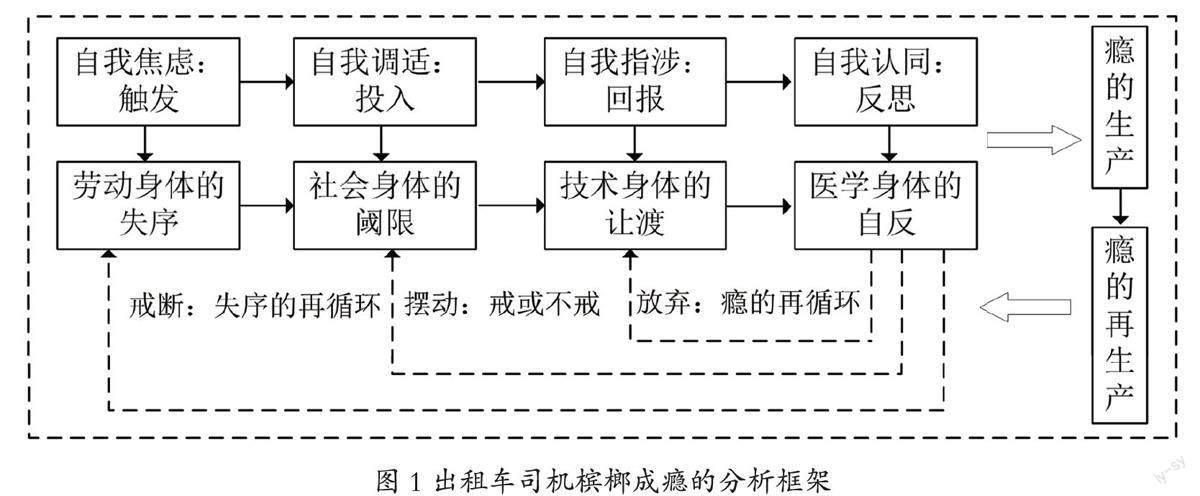

综上,具身化为本文的槟榔成瘾研究提供了一个较好的理论工具。首先,成瘾是身心交织的实践,身体伴随自我意识的演化而产生对应的反馈机制,如自我焦虑对应身体失序、自我调适对应身体阈限、自我指涉对应身体让渡、自我认同对应身体自反等;其次,成瘾的身体是复杂的叠合结构,不同维度的身体动态互动与结构互补共同构成了成瘾性身体;最后,“瘾”是一个生产与再生产的动态过程,多元身体的演化折射出瘾的生产过程,而成瘾个体也往往会在戒与不戒的往返摇摆中,展现瘾的再循环(戒断失败)与失序的再循环(戒断成功),即瘾的再生产过程。

图1 出租车司机槟榔成瘾的分析框架

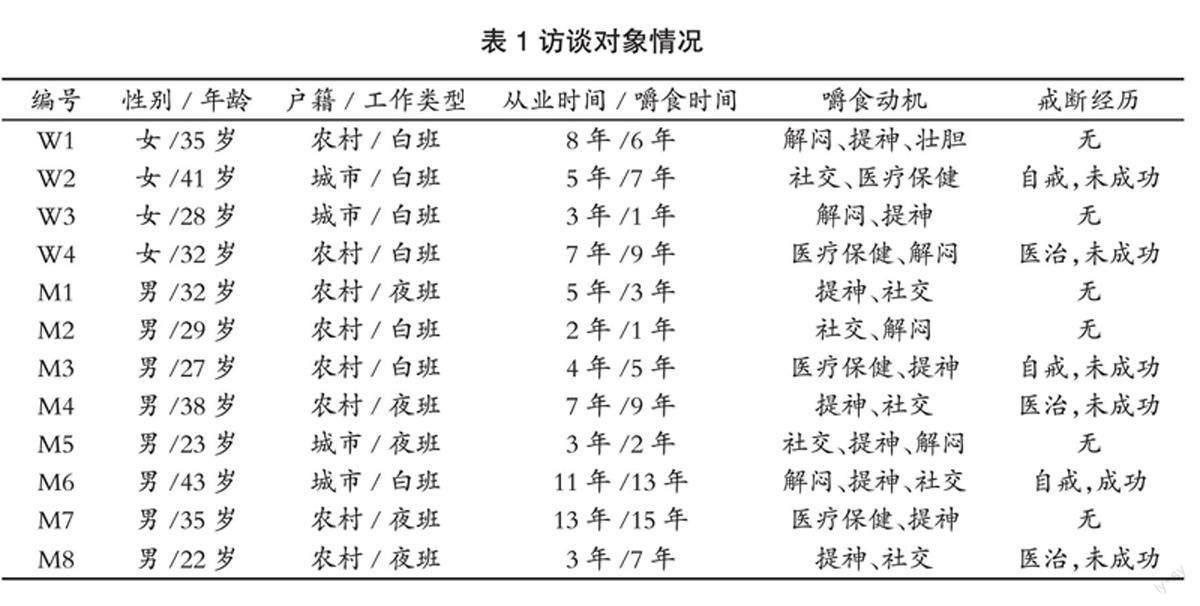

目前,槟榔成瘾的现象在一些职业群体中尤为突显,如警察、出租车司机、卡车司机、快递员、环卫工、建筑工、菜商等,其典型的职业特征是生活作息不规律、职业状态不稳定或较危险、工作时间长且强度大、心理压力大或精神紧张等。本文将研究对象锁定为出租车司机,原因一是出租车司机群体性槟榔成瘾的现象最明显,多数司机均有嚼槟榔的习惯,且作为服务行业,更便于笔者访谈和收集资料;二是出租车司机中的人口结构更多元化,外地籍司机和女性司机的比例较高,这便于笔者进一步了解槟榔是如何让非传统的受众逐渐成瘾的过程;三是出租车司机的职业流动性较强,他们会把嚼槟榔的习惯传播至全国各地。因此,自2018年9月至2021年5月,笔者选取了12名出租车司机,针对他们的职业经历、家庭情况、婚姻状况、性别年龄、经济收入、教育程度、烟酒习惯、健康状况、嚼食原因、嚼食频率、嚼食时间、戒断历史等指标,作了深度访谈与追踪研究。

四、出租车司机槟榔瘾的具身化逻辑

出租车司机普嗜槟榔,并非只为逞一时的口舌之快,而是他们在现代性社会中普遍培育的一种以工具性需求为导向的身体策略,他们一系列复杂的成瘾性身体实践也并非简单地使其肉身沦为成瘾性消费品的附庸,而是有意识地利用槟榔等瘾品,对其多元化身体进行有意管理和改造的动态过程,从而达到适应行业秩序与社会规范的目的。

(一)劳动身体的失序

现代性社会的有偿劳动,构成了人们从事各类工作的基本物质来源,因此身体的基本特征是人们必须从事并有能力承担与劳动相关的身体工作,即劳动身体(working body)。不同于福柯的规训论,康吉兰(Canguilhem)的生机论(vitalism)更强调保持良好的身体状态,不仅是人们能感受自己与环境相适应的“正常”状态,更是能遵从生命价值的“规范”(normativity)。当人们搞清楚身体失序的具体状况时,便会采取相应的措施,让身体恢复有效的秩序。类似于烟草、酒精等瘾品在现代性社会的普遍流行,人们与槟榔的频繁接触,有时可能是针对身体失序采取的一种试图找回身体秩序的主观策略。

1.劳动身体的现实困境。出租车司机是一群焦虑的人,他们每天精神高度紧张,收入缺乏保障、工作危险且乏味。他们实行白班和夜班“两班倒”运营制,两个司机轮换跑车,多数司机更愿做夜班,因为白天城市交通拥堵且路况复杂,夜班不仅有补助,路况也更通畅,他们只需蹲守在酒店、餐馆、火车站、KTV、酒吧、高校、医院、步行街等固定区域,便能在较短时间赚比白班更多的钱。无论是夜班还是白班,除吃饭、加气(油)、上厕所等常规休息外,司机们每天人均驾驶时间多在10小时以上,夜班司机跑车多在晚上6点至次日凌晨5点,白班司机跑车时间多在早上6点至下午5点。如何在长时间驾驶中保持職业身体的精力充沛和高效运转?是所有司机尤其是夜班司机需考虑的现实困境。

我们都是长时间开车,有客的时候要又快又好送到目的地,没客的时候要到处跑车找客源,按正常人的精力开一天车就很累,更何况我们是每天开车,我晚上开车不吃槟榔根本无法坚持,会打瞌睡(M1)。

夜班司机要强制调整身体原有的生物钟规律,以满足昼夜颠倒的驾驶需求,而白班司机要在交通拥堵、路况复杂的情况下时刻保持精神集中、路线预判、车祸预警等劳动身体的基本要求,这些问题很难通过娴熟的驾驶技术解决,司机常需借助外部手段即提神品来进行干预。目前,市面上有效提神的消费品多有成瘾性,如咖啡、茶、烟、槟榔等,而槟榔最受欢迎,一是因为司机们常久坐不能频繁上厕所,工作时会有意控制饮水量,咖啡、茶等饮品使用率偏低;二是香烟虽有提神功效,但服务业明令禁止司机工作时抽烟。因此,既能提神又不影响工作规则的槟榔,无形中成为他们解决劳动身体困境的策略之一。

2.劳动身体的理性算计。出租车司机多来自农村,他们在工作、生活中普遍面临较大的经济压力。司机M2日均营运收入约200-500元,扣除每日需缴纳的份子钱60元、燃气费30-60元、洗车费5-10元、餐费20-40元等基本支出后,其每月基本支出已达2千余元,再扣除每月的通讯费、违章罚款、保险费、维修费、保养费、公司管理费等其他开支后,其实际月收入多维持在3000-5000元的水平,仅够维持一个三口之家的日常生活运转。因此,很多司机每月要尽量做到全勤且需跑满12小时,其经济收入才会有保障。

此外,司机们每天有效载客时间是四五个小时,其余时间多在寻找乘客或蹲守候客,他们独处在狭小、密闭的车内空间时,会不自觉以看手机或嚼槟榔来打发时间,他们对槟榔的日常需求,既体现在工作时缓解身体困盹,还体现在候客时排解无聊情绪,关键是槟榔价格不高,不至于给他们带来高消费的经济负担。目前,市面上槟榔品牌不同、价格不等,他们常会购买50-70元每斤的散装槟榔或10元每包的精装槟榔,每片槟榔0.2-0.5元,相较香烟或提神饮品的消费,槟榔的价格优势,也是司机们青睐槟榔的原因之一。

(二)社会身体的阈限

列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)曾发现澳洲土著将五类亲缘关系分别对应身体五个部位,他们通过抖动身体部位来表明不同的亲缘关系,社会关系因此被投射至身体之上,正如我们以身体构想社会一样,我们同样以社会构想自己的身体。特纳(Victor Turner)提出一个完整仪式包含“结构-反结构-(再)结构”三个阶段,阈限(liminality)是仪式中“反结构”阶段。仪式前的结构通过阈限演化为全新结构,而处于阈限期的社会个体则处于一种无序、混乱的状态。在仪式过程中,人们较关注的是“社会身份”的演变,而非“社会身体”的演变,但身份与身体的演变和过渡往往是同步进行的。

正如出租车司机均需经历从“新手”向“老手”的过渡,除自身需具备较好的驾驶技术、职业经验、顾客口碑外,更要获得其他同行的接纳与认可,这便要求他们还应培育出一种受到行业认可的社会身体。因为司机之间既是竞争关系,更是合作关系,他们在外跑车极易遭遇抛锚、车祸、人身危险等各类问题,最便捷的援助往往是附近的同行,这也决定了他们自发融入集体的必然性。司机在与其他同行的互动中,常能看到他们使用槟榔来达到合群的目的,其中又以女性司机、外地司机表现更明显。

1.女性司机的身体张力。在现代社会的公众认知中,女性司机常因“性别问题”而被污名化,她们从事驾驶等相关行业处于天生的竞争劣势。出租车女司机的职业形象便多以中短发等男性化身体特征示人,嚼槟榔也是她们解构性别污名化的工具之一,用她们的话说“比男人更男人,才能在行业中立足”。但在工作之余,她们又要回归母亲、妻子等传统女性角色,因此,她们需要在不同的角色张力中去刻意形塑自己的身体。

我们不比男司机差,他们跑一天车回家后还有热饭热菜候着,我们每天跑车前要提前给小孩准备饭菜,跑车回家后还要搞家务……但没办法,女人干这一行都是生活所迫。我们跑车要控制喝水,每月固定几天身体不舒服也要坚持,爆胎搬几十斤重的轮胎是家常便饭。工作时我也吃槟榔,有时晚上开车犯困,吃口槟榔也是给自己壮胆、提神,但我下车后就不吃了(W1)。

在出租车行业生存压力普遍较大的情境中,以W1为代表的长期从事该行业的女司机们会主动通过一些身体策略来试图塑造一种更受同行认可的职业身体特征,突显“女司机不比男司机差”的公众形象。因此,无论是嚼槟榔、修车还是留短发,都是她们在主动塑造一种坚强、独立、豪爽等契合行业要求和公众期待的身体策略;但下班后她们又会重新以母亲、妻子、爱美人士等女性身体特征示人,如此,长期在不同身体角色中切换。可见,多数女司机工作时嚼槟榔并非成瘾行为,而是在以男性为主导的特定职业场域中,女司机实施的临时性身体仪式。她们也并非有意建构一种偏中性或男性化的身体特征,而是借助槟榔等瘾品形塑了临时性的社会身体,才能解构性别身体被污名化的目的。

2.外地司机的身体演变。在槟榔盛行的食区,互递槟榔丰富了礼物的内涵,因为无论是陌生人还是熟人间,人们随时随地都乐于分享槟榔,受赠者无须承担回礼责任,人们只需花费极低的成本,便能化解与陌生人交往时的尴尬甚至矛盾。因此槟榔具有类似香烟的社交功能,它是现代社会中不同职业、不同收入、不同阶层的人建立弱关系的有效辅助。江西、湖北、四川等地的外省司机在语言、饮食、习俗等方面均不同于湖南籍司机且不嚼槟榔,但在湖南工作较久的外省司机多会养成嚼槟榔的习惯,有人甚至比湖南司机更爱嚼。

在来湖南工作前,我没嚼过槟榔,来了才知道同行都在吃。我对槟榔吃不习惯,因为嚼了容易头晕。但没办法,跑车的司机平日里抬头不见低头见,外地人不主动融入没法赚钱。槟榔在社交上是好东西,平日里同行之间递槟榔,聊天聊着聊着关系就近了(M2)。

外省司机M2嚼槟榔经历了一个动态过程,最初他是礼貌婉拒,被同行司机戏称“油盐不进”,给人留下难打交道的印象。后来,他意识到槟榔的社交功能属性,每天携带一包槟榔遇熟人便发,别人递的槟榔也收下,但仍坚持不吃。后来他有意尝试嚼槟榔,从口味较轻的青果槟榔开始,慢慢过渡到味道更重的烟果槟榔,终与其他司机打成一片。可见,外省司机嚼槟榔的肢体行为具有较强的社交目的,他们将递槟榔视为传递“友好”并主动融入集体的一种肢体行为。

(三)技术身体的让渡

莫斯提出,人类最擅于使用的技术就是利用自己的身体,人们在不同社会使用身体的各种方式被称为“身体技术”,如断奶后的孩童学习走路,青春期的男孩学习职业技能等,人们正是通过不断训练来换取社会承认的身体技术。希林则以“技术身体”(technological body)论述了技术与身体的互动关系,认为自从人类驯化火后,技术就对人的身体及所处环境产生了重要影响。人一旦掌握并运用技术,便会试图提升身体的能力与环境限制,但人类在发展技术的同时,技术也会反过来驾驭甚至替代我们的身体。

在现代社会,驾驶作为一种身体的技术,既是技术的身体化,也是身体的技术化。无论是以技术来提升身体的能力,还是以技术来换取社会化的身体,我们都能从中发现一种潜在的交换关系。虽然莫斯提出“礼物之灵”赋予了礼物“不可让渡”(inalienability)的特性,但马林诺夫斯基认为“互惠”(reciprocity)才是礼物流动与社会秩序运行的基础。尤其在现代技术介入下,人们除了可以让渡身外之物,身体作为生物性与社会文化性的共同存在,身体本身也可能具备互换的属性。近年来,槟榔在出租车司机中的流行,一定程度反映了它在特定职业人群技术身体让渡中的重要符号属性。

第一,槟榔的医药性。湖南虽不产槟榔,但民众在日常生活、节庆仪式、社交往来中必备槟榔,槟榔起源傳说也广为流传,如顺治六年清兵屠城引发瘟疫,老僧教众人嚼槟榔避秽的瘟疫说等。曾作为“治瘟神药”的槟榔具备了广泛的民间认知基础,很多民众认为槟榔有活血化瘀、消炎止咳、除湿降气等包治百病的“神奇疗效”,加上出租车司机常年在外高强度工作,很多人患有各类职业病,因此,他们普遍对槟榔有一种天然的职业亲近感和消费动力。

第二,槟榔的工具性。出租车司机除需过硬的技术外,还需从经营技巧、危机公关、精神慰藉等层面,用槟榔去强化其成为“老司机”的身体特征,如司机中流传很多与槟榔有关的顺口溜,包括经营类的“接人送客,槟榔优先”“高速不怕油不足,就怕槟榔没带足”“槟榔随身带,夜路开得快”等;公关类的“交警拦路,槟榔开路”“开车切莫碰酒,槟榔提神防堵”“车祸纠纷路难走,递口槟榔做朋友”等;慰藉类的“槟榔像元宝,跑车钱不少”“槟榔像条船,归家人团圆”等,可见槟榔在司机身体与技术互动中的衔接功能。

第三,槟榔的神圣性。20世纪90年代深圳女工集体性身体疼痛,是一种用身体来反抗工厂异化劳动的技术策略。出租车司机常用“压榨”来表达对管理公司的不满,他们每月需上缴20%-30%的经营收益作为管理费,被其戏称为“卖身钱”,并多次发生司机巧借槟榔抗争的罢运行为。如罢运组织者会事先挑选一些切口较大、背身较窄的槟榔连掷多次,这种槟榔怎么掷的结果都是“口朝下”。由于过去湖南湘江流域常嚼槟榔的渔民十分忌讳出行前出现槟榔“口朝下”的风俗,“渔民上岸”后这一行业禁忌便延伸至当地的客运、货运行业中,一些司机为抗争公司争取权益,便会借由此类策略来拒绝出车。

(四)医学身体的自反

医疗化身体(medicalization of body)是我们把生命的每一阶段——怀孕、生产、哺育、性交、疾病、痛苦、衰老、死亡——均置于职业化、官僚化、市场化的医疗管理体系中。贝克等论述现代社会在追求理性过程中,不断产生消解现代社会自身基础的非理性的意外后果,即自反(reflexivity)总是内在于反思(reflection)中,反思表征的是一种克服各种非理性因素,追求确定性的理性力量;而自反表征的则是这种理性努力所招致的非理性甚至反理性的后果。反思亦是身体的意义所在,正如庞蒂强调,所有肉身均是另一种肉身的延伸,他还试图以胡塞尔右手触摸左手的案例说明,身体在触摸和被触摸的交叠中所蕴含的自反性。

1.戒断与身体的反思。槟榔致癌论曾引起出租车司机的普遍关注,一些司机开始关注身体健康,并尝试戒断槟榔,其方法一是寻找替代性的消费品,如嚼口香糖、葛根等,二是强制戒断,在工作、生活中拒绝再嚼槟榔。“成瘾”是一个动态的具身过程,现代医疗体系人为地将身体割裂为口腔疾病、心理疾病、神经疾病,而并未重视动态的成瘾过程,槟榔成瘾者只能借助自行戒断等单一方式来尝试找回身体,因此,戒断成功的案例较少。

我去医院找医生,但不知道挂什么号。神经科说不在他们治疗范围,叫我去口腔科。我去口腔科,医生只做口腔纤维化和牙齿磨损检查。我问怎么戒槟榔,医生说自己强行戒。我希望医院能给出明确的治疗方案,但医生只开了瓶维生素B2,说是提高免疫力,就把我打发了(M4)。

司机主动戒断槟榔的行动是一种理性选择,他们在自行戒断中的体验,不只限于成瘾引发的疾病以及生理痛苦,更困于他们在长期戒断中积累的身体无助与医疗焦虑。这些成瘾者也想通过现代医学的理性来对抗成瘾的危害与不确定性,但医学接管下的身体似乎并未得到应有的理解,司机并未如愿“找回身体”。在现代医疗体系中,医生似乎并不太关注成瘾本身,而更多关注成瘾的后果,这就导致成瘾者在医疗中继续陷入“去肉身化”的新束缚,这也为其后期复嚼和身体自反埋下了伏笔。

2.复嚼与身体的自反。司机们难戒槟榔和复嚼行为,很容易让专业医生和社会公众对他们产生“自控力不足”的刻板印象,但在他们自我戒断的经验中,槟榔并非强成瘾品能让嚼食者有强烈的生理需求和戒断反应,因此,很多司机并不认同长期嚼槟榔是一种成瘾疾病,他们更担心的是长期嚼食可能诱发其他疾病,这就导致很多司机很难下决心去戒断而出现复嚼。更重要的是,健康身体对司机们而言,并非优先考虑的重点,很多人在长期高强度的职业生涯中,甚至都未购买过医疗保险这一最基本的身体保障。他们进入行业后,意味着要在劳动身体、社会身体、技术身体上作出极大投入和妥协,很多人在明知嚼槟榔成瘾或引发其他疾病的情况下仍有意为之,一些人复嚼甚至是深思熟虑后的选择,这说明他们对自己身体的理解和反思,可能比现代医学的解释更为深刻。正如司机M4说:“医生说最了解我们身体,但他们并不关心我们为什么要吃槟榔。”可见,司机在自我戒断过程中的复嚼动力,很大程度源于槟榔在劳动身体、社会身体、技术身体中出现了难以被替代的工具价值,以及医学身体在职业人群中并不被重视的社会现实。虽然在田野調查中不乏少数成功戒断槟榔的案例,但他们戒断后仍需重新面对劳动身体的无序,仍未摆脱新一轮的职业焦虑。

总之,医学实践在处理健康问题时是与机械论、高技术相联系的,身心疾病的社会根源并不在医学考察范围内,健康问题的日常话语也几乎被生物学术语和科学知识的解释垄断。因此,我们很难仅依靠现代医学的单向度诊断,去简化甚至切割一个渐变的、完整的成瘾过程。身体作为“被肉身”的社会映射,其所处的社会环境、文化传统、经济秩序、消费习惯、族群关系、历史记忆等均能投射至身体之上。成瘾、戒断与复嚼的具身体验,绝不止于现代医学的垄断解释,而应从动态的、整体的、多维的身体经验出发,去考察不同时期、不同维度的具身体验。

五、结语

人类学对食物之于人类的需求功能、社会践行以及文化系统之间的复杂性和多样性研究从未间断,特别是探寻作为食物“形而下”中“形而上”的文化符码以及表述,发现食物与经济学、政治学、生态学等的关系线索。食物之于身体而言,其味觉不仅是生物性的,也是社会性的,我们可以借其探讨人的社会性与生物性的合一,身体的感觉也不仅呈现在仪式的某个细节中,还会呈现在人群的某种嗜好中。本文探讨了槟榔成瘾的生产与再生产的过程,反思了成瘾被单纯视作一种疾病或社会建构产物的研究假设,论述了槟榔成瘾是不同维度的身体动态互动与结构互补的结果。

首先,基于出租车司机普嗜槟榔的田野调查,发现在他们的身体实践中,呈现劳动身体、社会身体、技术身体、医学身体等叠合特征,它们在横向上共同构筑了一个包含自我焦虑、自我调适、自我指涉、自我反思的整体身体景观,在纵向上共同演绎了一个具有能动性、技术性、反思性的身体变迁过程。正是在不同维度身体的具身化实践中,槟榔之瘾才得以生产与再生产。

其次,“瘾”为我们透视“自然身体”和“社会身体”的内在联结,提供了一个有效的实验场域。近年来,医学对成瘾的垄断性解释,很大程度只关注成瘾性消费品“滥用”引发的健康问题。“瘾”不仅是现代医学的研究对象,更是身体在长期社会实践中积累的感官体验。成瘾研究不是把完整的身体简单割裂为可供医学观察的实验对象,而是更需要对“去人化”以及脱嵌于社会的身体观作进一步反思。

最后,目前国内成瘾性食品的人类学研究才刚起步,但咖啡、酒精、香烟、槟榔、茶叶等瘾品流行的现象却很普遍,本文的相关研究进一步丰富了国内的成瘾经验研究。由于出租车司机的行业特殊性,使得本研究在理论分析上存在一定的局限性和不足,但出租车司机普嗜槟榔的身体实践与具身体验,在卡车司机、装修工、警察、快递员、建筑工、部分重体力人群中具有普适性和类型学特征,这可为特定人群瘾品嗜好现象的进一步研究提供参考。

[责任编辑:唐巧娟]