汉代公羊学的“五始”诠释及义理价值

2024-04-22王磊

基金项目:国家社会科学基金青年项目“汉代公羊学文质论研究”(21CZX030)。

摘 要:在《春秋》义例系统中,五始居于首位,先于三科九旨。经由汉代公羊学的层累诠释,五始成为《春秋》王道政治的开端与根源,与三科九旨共同构成《春秋》微言大义的总纲。与三科九旨侧重政教与礼法不同,五始侧重天道与自然,敞开了《春秋》由天道至政教、由自然至礼法的通道,蕴含着《春秋》言天道、王者贯通天人、政教本于天道的内在机理。汉代公羊学通过对五始的诠释,彰显《春秋》贵微重始,阐明《春秋》奉天法古,开启《春秋》作为礼义之大宗。

关键词:五始 天道 政教 贵微重始 奉天法古 礼义之大宗

作者王磊,浙江工商大学马克思主义学院副教授(杭州 310018)。

根据徐彦《公羊疏》所引,何休在《文谥例》中将五始列为《春秋》义例之首,其言:“此《春秋》五始、三科、九旨、七等、六辅、二类之义,以矫枉拨乱,为受命品道之端,正德之纪也。”[1]6在汉代公羊學的诠释下,五始、三科、九旨、七等、六辅、二类等义例共同构成《春秋》公羊学微言大义的核心部分。其中,五始与三科九旨是公羊学微言大义的总纲。清代公羊家凌曙曾言:“五始提要,三统参微,承百王而号素王,总千圣而为玄圣。”[2]4

在现代公羊学研究中,对五始的研究虽有一定进展段熙仲《春秋公羊学讲疏》有“建五始”一章,选出公羊学文献中与五始相关的文句,并指明五始旨在彰明正本重始之义。(段熙仲:《春秋公羊学讲疏》,南京:南京师范大学出版社,2002年,第434—440页)葛志毅认为:“《公羊》家所谓五始,实为一个较缜密的政治哲学设计方案。此方案的妙处不仅在于它为王政的合法性提出一个超越的天道根据,还在它为君主提出一个审己正统的现实责任伦理。”(葛志毅:《〈公羊传〉大一统释义发微》,《管子学刊》1998年第4期,第22页)黄开国认为:“‘五始说的实质,就是强调新王受命从一开始不仅要从上天获得纯正之本,而且还要将这一纯正之本贯穿于整个人类社会的各个层次,也就是从一开始就保证王道在从天到人时空上的纯正性。”(黄开国:《董仲舒“贵元重始说”新解》,《哲学研究》2012年第4期,第47页)曾亦、郭晓东认为:“‘五始者,兼有天地之始、四时之时与人事之始”,“‘五始之旨在于尊天也”。(曾亦、郭晓东:《春秋公羊学史》,上海:华东师范大学出版社,2017年,第449页)林义正认为,五始是孔子特笔,并分析了董仲舒、何休对五始的阐释。(林义正:《公羊春秋九讲》,北京:九州出版社,2018年,第87—100页)余治平主张,《春秋》在五始的时间刻度中注入了王道正义、仁义规定和礼法价值,并阐明了五始中的时间政治。(余治平:《“五始”的时间政治建构与道义价值诠释——以公羊学“元年春,王正月”为中心》,《同济大学学报(社会科学版)》2021年第4期,第68—79页),但总体来说重三科九旨而轻五始。而五始作为《春秋》义例之首,对公羊学义例系统的构建以及微言大义的阐发都起着至关重要的作用。因此,我们有必要对五始进行系统而深入地考察。本文立足于汉代公羊学的核心文本,详细梳理五始的源流发展,辨明各始之间的关系及其内在机理,分析五始在解经中的具体应用,并阐述五始在《春秋》微言大义系统中的义理价值,由此呈现出五始的整全面貌。

一、五始之源流

《春秋》与《公羊传》并未明确提出“五始”之称法,但已经包含了五始的基本元素。按照《春秋》笔法之正例,在鲁国国君即位之年,《春秋》皆应书写:元年,春,王正月,公即位。实际上,由于鲁国每一国君所面临的具体境况不同,《春秋》书写相应会有所权变,或不书即位,或不书正月。对此,《公羊传》皆作出了详细解释。《春秋》的书写与《公羊传》的解释,就构成了五始的经传来源。

《春秋繁露》亦未明确提出“五始”,但已有“五端”之称法。《春秋繁露·三代改制质文》言:“三统五端,化四方之本也。”[3]196又言:“故同时称帝者五,称王者三,所以昭五端,通三统也。”[3]198对此,苏舆认为,五端即是五始。《春秋繁露·二端》对五端详细描述道:“是故《春秋》之道,以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治,五者俱正而化大行。”[3]155-156此五者中,元之深、天之端,乃是微的层面;王之政、诸侯之即位、竟内之治,乃是著的层面。著本于微,由微至著,五者俱正,然后王化才能施行。这是《春秋繁露》对五端的具体论述。在此,董仲舒引入黄老道家的天道宇宙论,将《春秋》“元年,春,王正月,公即位”解释为五端,也就把原来记述历史、政治、人事的《春秋》与天道宇宙论关联起来。借此,董仲舒阐明政教本于天道的义旨,试图为汉代政权确立天道合法性。

《汉书·王褒传》提到了《春秋》五始,“记曰:共惟《春秋》法五始之要,在乎审己正统而已。”[4]2823王褒与严彭祖、颜安乐同时代,严、颜公羊学说今多不传。而同时代的王褒并非公羊家却言五始,可见五始之说在当时已较为通行。据任蜜林考证,《春秋纬》形成于严彭祖、颜安乐、王褒之后[5]155-156,其中蕴含了丰富的经学思想。作为《春秋》首要义例的五始,在纬书思想体系中得到进一步阐释。自董仲舒阐发五端以来,政教本于天道就成为五始所要阐明的重要义旨之一。而纬书的一个主要旨趣,正是阐发经学中的天人之学。所以,《春秋纬》对五始的阐扬,是五始发展中一个重要阶段。

纬书继承黄老道家的宇宙生成论,并进行了系统性解释。《易乾凿度》太易、太初、太始、太素、浑沦的变易说,《孝经钩命决》太易、太初、太始、太素、太极的五运说,皆吸取了《淮南子》和扬雄太易、太初、太素、太始诸说,创立了纬书的宇宙生成论。《春秋纬》在董仲舒天人感应的神学目的论基础上,将这一宇宙生成论引入《春秋》的思想体系,原本言政教礼义的《春秋》进一步与天地生成关联起来。具体到五始,《春秋纬》明显吸收了《易纬》《孝经纬》对始的解说。纬书的宇宙生成论表现为气、形、质由无至有的生成与变易,气处于最始端,这一点为《春秋纬》的五始说所吸收。惜乎《春秋纬》保存不全,难窥全貌,直接论及五始者,仅存两条。一是《春秋元命苞》言:“黄帝受图有五始。元年者何?元宜为一,谓之元何?曰:君之始年也。元者端也,气泉,无形以起,有形以分,窥之不见,听之不闻。”[6]389二是《春秋合诚图》言:“皇帝立五始,制以天道。至道不远,三五而反。”[7]541《春秋纬》所谓“元者端也,气泉,无形以起,有形以分”之说,借鉴了《易纬》《孝经纬》的表述。而气、形等范畴,在纬书之前,并不曾出现于《春秋》公羊学中,这正是由《春秋纬》引入《春秋》公羊学中的。在《春秋》公羊学的发展史中,《春秋纬》的五始说阐扬了董仲舒天人感应的神学目的论,为何休系统阐发五始提供了重要思想资源。

经由汉光武帝宣布图谶于天下以及汉明帝以谶记正五经异说,谶纬神学逐渐成为东汉主流意识形态,在政治、社会、学术等领域影响深远。何休作《公羊解诂》,广泛征引纬书以注经传,谶纬学说与董仲舒之义、胡毋生之例相并列,成为何休公羊学的一个重要学术来源。何休将“元”解释为“天地之始”,将“春”解释为“四时之始”,将“王”解释为“人道之始”,将“正月”解释为“政教之始”,将“公即位”解释为“一国之始”。在对五始的解释上,何休受纬书影响主要有三。

一是借鉴了《春秋元命苞》“元者端也,气泉”的说法来解释元,其言:“变一为元,元者,气也,无形以起,有形以分,造起天地,天地之始也。”[1]7又将董仲舒“元之深”改为“元之气”,其言:“故《春秋》以元之气,正天之端。”[1]12气、形的范畴,在《春秋纬》引入《春秋》公羊学之后,又为何休所采用。二是对五始的总结性解释直接糅合《春秋元命苞》文字《春秋元命苞》言:“诸侯不上奉王之正,则不得即位。正不由王出,不得为正。王不承于天以制号令,则无法。天不得正其元,则不得成其元也。王不上奉天文以立号,则道术无原。故先陈春,后言王。天不深正其元,则不能成其化,故先起元,然后陈春矣。”(赵在翰辑:《七纬:附论语谶》(下),锺肇鹏、 萧文郁点校,北京:中华书局,2013年,第389页),其言:“诸侯不上奉王之政,则不得即位,故先言正月,而后言即位。政不由王出,则不得为政,故先言王,而后言正月也。王者不承天以制号令,则无法,故先言春,而后言王。天不深正其元,则不能成其化,故先言元,而后言春。五者同日并见,相须成体,乃天人之大本,万物之所系,不可不察也。”[1]12三是《春秋纬》借鉴纬书的宇宙生成论,以元、气为天地之始,论证了政莫大于正始,发展了《春秋繁露》五端说,这一说法也被何休引入五始。

至此,经由汉代公羊学之诠释,《春秋》五始遂成定称。颜师古注《汉书·王褒传》言:“元者气之始,春者四时之始,王者受命之始,正月者政教之始,公即位者一国之始,是为五始。”[4]2824颜氏此说,明显借鉴了公羊学对五始的解释。总体来说,《春秋》公羊学的五始根植于《春秋》与《公羊传》,《春秋繁露》阐发《春秋》五端,论证了政教本于天道之义旨。《春秋纬》借鉴纬书的宇宙生成论,将气、形等宇宙生成论的范畴引入五始。何休综合两汉公羊家及《春秋纬》之观点,全面阐发五始,将五始置于《春秋》义例之首。在五始的源流发展中,五始之间蕴含着内在关联,是一个连续的系统结构。接下来,我们通过分析五始之层级来探察其内在机理。

二、五始之内在机理

《春秋》以五始开篇,经由汉代公羊学的诠释,五始之中隐含着天道与政教的關系。元作为天地之始,春作为四时之始,皆归属于天道层面。正月作为政教之始,公即位作为一国之始,皆归属于政教层面。王者作为人道之始,处在《春秋》五始的中间,上以承接天道,下以开启政教。五始的内在结构表现出三层义理:一是在天道层面确立《春秋》的根基,阐明《春秋》言天道;二是突出王者的中间位置,阐明王者贯通天人;三是在政教层面强调以天道为本,阐明政教本于天道。

(一)《春秋》言天道

太史公曰:“《春秋》推见至隐,《易》本隐之以显。”[8]3073虞喜《志林》曰:“《春秋》以人事通天道,是推见以至隐也。《易》以天道接人事,是本隐以之明显也。”[8]3073依此来论,孔子赞《易》作《春秋》,旨在连接天道与人事。苏舆也将《春秋》与天联系起来,其言:“《孝经》原于亲,《春秋》原于天,皆所以广治也。”[3]269《春秋》言天道,实际上是经由汉代公羊家之诠释而形成。其中,公羊家对五始中“元年、春”的诠释,集中阐明了《春秋》言天道之义。

《春秋》重始,元乃五始之始,尤为《春秋》所重。《春秋繁露·玉英》曰:“谓一元者,大始也。”[3]67《汉书·董仲舒传》言:“臣谨案《春秋》谓一元之意,一者万物之所从始也,元者辞之所谓大也。谓一为元者,视大始而欲正本也。”[9]2502董仲舒认为,孔子作《春秋》,变一为元,意在表明重视开始、固正根本。董仲舒赋予元以宇宙论生成论的意涵,将元阐释为天地万物之本原。《春秋繁露·玉英》言:“是以《春秋》变一谓之元。元,犹原也。其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生不(苏舆注:不,疑当作‘死)必应四时之变。故元者为万物之本。而人之元在焉。安在乎?乃在乎天地之前。”[3]68-69元作为天地万物之本原,不仅在天地万物之前就已经存在,而且还是天地之本始、万物之根源,贯穿天地万物运行的始终。政教与人道要承继和依循天道之元,元作为天地万物之本原贯穿政教与人道之始终。《春秋繁露·王道》言:“《春秋》何贵乎元而言之?元者,始也,言本正也。道,王道也。王者,人之始也。王正则元气和顺、风雨时、景星见、黄龙下。王不正则上变天,贼气并见。”[3]100-101在董仲舒的诠释下,《春秋》贵元重始,重始则本正,本正则王正。这样,董仲舒就把宇宙论层面作为天地本始的元解释成了王者政教的根源和依据。

何休对元的解释,继承了纬书以气释元,将元作为天地之始。何休注“元年者何”曰:“变一为元,元者,气也,无形以起,有形以分,造起天地,天地之始也,故上无所系,而使春系之也。……《春秋》讬新王受命于鲁,故因以录即位,明王者当继天奉元,养成万物。”[1]7元是最初的开端,即《春秋繁露》所言大始、本始。故而,元之前无所系。春作为四时之始,天道的自然运行主要以四时循环表现出来。如林义正所言:“释春为岁之始,说明它是天地化生万物的开端、万物养生的首要,是一切政教依据,是四时的本名。”[10]98元是五始之根本,元年在春之前,即是“以元之气,正天之端”。

汉代公羊家通过对五始中“元年、春”的诠释,将天道设定为《春秋》的根基,这在证成《春秋》言天道的过程中起到了关键作用。天道乃是《春秋》人道的合法性来源,而《春秋》之天道与人道的关联则需要通过王者来实现,王者正是连接天道与政教的枢纽。

(二)王者贯通天人

在公羊学五始中,王是人道之始,承接天道之命,将天道转换为人道。在对王的解释上,《春秋繁露·王道通三》以形训义,其言:“古之造文者,三画而连其中,谓之王。三画者,天地与人也,而连其中者,通其道也。取天地与人之中以为贯而参通之,非王者孰能当是?是故王者唯天之施,施其时而成之,法其命而循之诸人,法其数而以起事,治其道而以出法,治其志而归之于仁。”[3]328-329于是,王得以贯通天、地、人三者之道,承天道而施诸人事。这是汉代公羊家通过以形训义赋予王以今文新义。而以声训义起源更早,荀子言“天下归之之谓王”[11]324,《穀梁传》将王解释为“民之所归往也”[12]79,《白虎通》也称“王者,往也。天下所归往”[13]45。实际上,今文经学家以形训义的贯通天地人为王、以声训义的天下归往为王,皆是出于时代需要的新诠释。

《春秋》开篇言“元年,春,王正月”。在鲁史《春秋》中,王正月之王指时王即周平王。而在汉代公羊学的诠释中,王正月之王有三种含义。一是文王即周文王。《公羊传》曰:“王者孰谓?谓文王也。”[1]9何休曰:“以上系王于春,知谓文王也。文王,周始受命之王,天之所命,故上系天端。方陈受命制正月,故假以为王法。”[1]9二是文教之王。何休将王解释为周文王后,进一步作出引申,其言:“不言谥者,法其生,不法其死,与后王共之,人道之始也。”[1]9也就是说,文王不仅是周始受命之王,还是可供后王效法的文教之王。林义正言:“但‘文在这个地方不当死后的谥号,意思是‘文王不是指历史上已故去的那个姬昌,《春秋》仅‘法其生,不法其死,与后王共之,人道之始也,是借文王来讲人道的开端。”[10]99三是孔子。这种含义起源于纬书,将文教之王具体化为孔子,旨在将孔子圣化,借此来论证孔子为汉制法。

无论汉代公羊家将王正月之王解释为周文王,还是文教之王,抑或是孔子,都强调了王作为人道之始或受命之始,禀受天道之命,开启人道之政。《春秋繁露·竹林》言:“《春秋》之序辞也,置王于春正之间,非曰上奉天施而下正人,然后可以为王也云尔。”[3]62《公羊解诂》言:“明王者当继天奉元,养成万物。”[1]7王处于五始的中间位置,继天奉元,贯通天人,将天地生生之道下贯至政教层面。正如学者所言:“王者自正其统以统人,系属天下之物于政教,天下因此形成一个以王为顶点、一统于正、上下通达的整体结构。”[14]20

(三)政教本于天道

在公羊学五始中,正月作为政教之始,公即位作为一国之始,处于五始的政教层面。正月上系于王,表示王者受命改正之义。改正朔是王者改制的重要一环,改一年之始,改一月之始,继而从时间上确立政治新的开始。《春秋繁露·三代改制质文》言:“何以谓之王正月?曰:王者必受命而后王。王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下,所以明易姓,非继人,通以己受之于天也。王者受命而王,制此月以应变,故作科以奉天地,故谓之王正月也。”[3]185

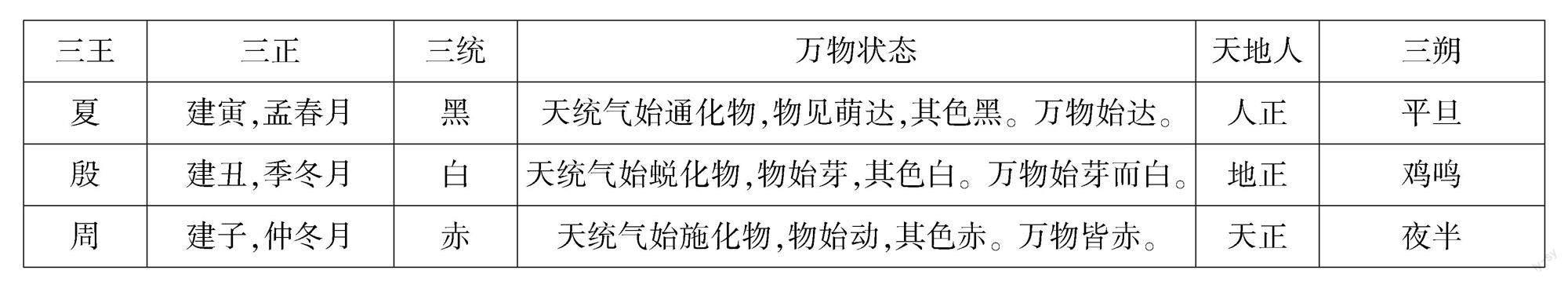

王者受命改正,依循天道而行,开启政教之始。《白虎通》言:“正朔有三何本?天有三统,谓三微之月也。明王者当奉顺而成之,故受命各统一正也。敬始重本也。”[13]362依循天之三统和三微之月,王者之正有三正。根据《尚书大传》《春秋繁露》《白虎通义》等典籍所载,三王之三正与三统有如下对应关系:

三王三正三统万物状态天地人三朔

夏建寅,孟春月黑天统气始通化物,物见萌达,其色黑。万物始达。人正平旦

殷建丑,季冬月白天统气始蜕化物,物始芽,其色白。万物始芽而白。地正鸡鸣

周建子,仲冬月赤天统气始施化物,物始动,其色赤。万物皆赤。天正夜半

三王有三正,建子、建丑、建寅。三正即是三微之月,微指的是万物初生的状态,即“阳气始施黄泉,动微而未著也”[13]363。依据万物初始萌生时的颜色而有黑、白、赤三色,即是三统。三微之月意味着三统,何休以始训统,黑、白、赤代表万物萌生的三个初始阶段。王者受天命,接受一统,即是接受一正。王者改正,改的是一年生生之始。王者为政,首先要把握一年之始,即把握一年之中天地万物生长收藏循环的开端。由此可见《春秋》正始之义。三统即是统于万物之始,助养万物之生生。《春秋》政教本于天道,即是本于天道之生生。《春秋》贵仁、尚德、重民、恶战等义理,皆可彰显《春秋》贵生之义。《春秋》正始贵生,皆是政教本于天道之体现。

《春秋》五始由天道落实到政教的过程中,王正月即是通过受命之王传递天命之生。天道统于生,政教法天,亦统于生。《周易·系辞下》言:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位。”[15]349-350王者处在天道与政教的交接处,确定了现实中的国君所当立之位。王者将天道生生之德,落实到政教之中。在汉代公羊学的诠释下,政教之始本于天地生生之道。以王之政正诸侯之即位,于是有五始中的公即位。公即位作为一国之始,将王者上承天道所得的人道施行到具体的政治治理之中。

由上可见,五始中处于政教层面的正月和公即位,是由天道层面的元年和春所规定的。整体来看,经由汉代公羊学的诠释,五始由王者贯通天道与政教,蕴含一个政教本于天道的内在结构。此外,何休在《公羊解诂》中对五始中每一始亦有所阐发,由此彰明《春秋》微言大义。接下来,我們将详细梳理何休对五始中每一始的阐发。

三、五始之解经应用

何休依据胡毋生《条例》,在《公羊解诂》中将以例解经发挥到了极致。本节旨在全面梳理何休对五始中每一始的拓展阐发,从中探察何休如何因例见义。

(一)元年,春

在公羊学五始中,元是天地之始,是生生之始;春是一年之始,是四时之始。元年,春,处于《春秋》五始的天道层面。《汉书·董仲舒传》言:“道之大原出于天,天不变,道亦不变。”[9]2518-2519天道不可去,故《春秋》十二公皆书“元年,春”。

《公羊解诂》糅合《易纬》《春秋纬》诸说,其言:“春者,天地开辟之端,养生之首,法象所出,四时本名也。昏斗指东方曰春,指南方曰夏,指西方曰秋,指北方曰冬。岁者,总号其成功之称,《尚书》‘以闰月定四时成岁是也。”[1]8春乃是四时之首,《春秋》上奉天文,所以重四时运行。何休在《公羊解诂》中依循《公羊传》“四时具,然后为年”的说法,阐明《春秋》言天道,以天道与四时来框定人事与政治。遍查《公羊解诂》,共有三处与此相关。

一是在隐公六年,《公羊传》提出“四时具,然后为年”的说法,《公羊解诂》进行了详细解释。

经:秋,七月。(隐公六年)

传:此无事,何以书?《春秋》虽无事,首时过则书。首时过,则何以书?《春秋》编年,四时具,然后为年。

何注:春以正月为始,夏以四月为始,秋以七月为始,冬以十月为始。历一时无事,则书其始月也。……明王者当奉顺四时之正也。《尚书》曰“钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时”是也。[1]64

何休将《公羊传》“四时具,然后为年”解释为历一时无事,也要书其始月,表示王者应当顺奉四时之正。因为四时是天文之外显,王者应上法天文,敬授民时。

二是在桓公四年,《春秋》未书秋冬二时,《公羊解诂》则给出解释,以弥缝公羊学“四时具,然后为年”的说法。

经:夏,天王使宰渠伯纠来聘。(桓公四年)

何注:下去二时者,桓公无王而行,天子不能诛,反下聘之,故为贬,见其罪,明不宜。[1]94-95

桓公四年未记秋冬二时,与《公羊传》“四时具,然后为年”的说法相悖。何休解释为,桓公弑隐公,无王而行,天子非但不能诛讨之,反而使大夫宰渠伯纠来聘问鲁国。《春秋》在桓公四年不书秋冬二时,以此讥贬桓公,表明桓公有弑君之罪,天子聘问也不合礼。

三是在解诂《公羊传》最末一段“其诸君子乐道尧、舜之道与”时使用了“四时具,然后为年”的说法。

作传者谦不敢斥夫子所为作意也。尧、舜当古历象日月星辰,百兽率舞,凤皇来仪,《春秋》亦以王次春,上法天文,四时具然后为年,以敬授民时,崇德致麟,乃得称大平,道同者相称,德合者相友,故曰乐道尧、舜之道。[1]720

孔子作《春秋》,本天道,立王法,自然要完备书写四时。

以上三处何休之解释与弥缝,目的在于维护公羊学“四时具,然后为年”的说法,进而论证《春秋》言天道,王者法四时。

(二)王

在《春秋》五始中,王是人道之始,上以承接天道,下以开启政教。遍查《公羊解诂》,共有两处对王进行了阐发。

一是在隐公三年,《公羊解诂》将二月三月皆有王解释为通三统。针对《春秋》有王二月、王三月的书写,何休在《春秋》第一次出现王二月之处给出解释。

经:三年,春,王二月。(隐公三年)

何注:二月三月皆有王者,二月,殷之正月也;三月,夏之正月也。王者存二王之后,使统其正朔,服其服色,行其礼乐,所以尊先圣,通三统,师法之义,恭让之礼,于是可得而观之。[1]42

《春秋》记事,若是正月有事可书,则书王正月;若是正月无事,则书王二月;若是正月、二月皆无事,则书王三月。何休认为,《春秋》之所以在二月、三月前亦书王,是为了存续二王之后,以此阐发通三统之义《春秋》中亦有多处书二月三月却未书王的经文,如隐公八年三月、九年三月,文公七年三月、十五年三月,成公四年三月、十三年三月,襄公十五年二月,昭公十二年三月、十四年三月,定公十四年二月等。对此,何休并未给出充分解释。可见,何休借此阐发通三统,仍有不周备之处。。由此,何休将通三统融入进来,与五始中王正月所阐发的通三统正相符合。

二是在桓公三年,《公羊解诂》将正月不书王解释为桓公无王而行。

经:三年,春,正月,公会齐侯于嬴。(桓公三年)

何注:无王者,以见桓公无王而行也。二年有王者,见始也。十年有王者,数之终也。十八年有王者,桓公之终也,明终始有王,桓公无之尔。不就元年见始者,未无王也。二月非周之正月,所以复去之者,明《春秋》之道,亦通于三王,非主假周以为汉制而已。[1]89

因桓公多为无道,《春秋》除了桓公元年、二年、十年、十八年书王,其余年份皆不书王,以表示桓公“无王而行”《公羊解诂》通过对《春秋》经文的扩展诠释,阐明了桓公的无王而行。“经:元年,春,王正月,公即位。三月,公会郑伯于垂。(桓公元年)何注:桓公会皆月者,危之也。桓弑贤君,篡慈兄,专易朝宿之邑,无王而行,无仁义之心,与人交接,则有危也,故为臣子忧之。”(公羊寿、何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,浦卫忠整理,北京:北京大学出版社,2000年,第78页)“经:大雩。(桓公五年)传:大雩者何?旱祭也。然则何以不言旱?言雩,则旱见。言旱,则雩不见。何以书?记灾也。何注:旱者,政教不施之应。先是桓公无王行,比为天子所聘,得志益骄,去国远狩,大城祝丘,故致此旱。”(公羊寿、何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,浦卫忠整理,2000年,第98—99页)。之所以在桓公元年、二年、十年、十八年仍旧书王,《公羊解诂》也作出了解释《公羊解诂》对桓公無王而行却又书王这一矛盾的化解,仍有牵强之处。一是“不就元年见始者,未无王也”,实际上桓公“弑贤君,篡慈兄,专易朝宿之邑”,元年已经是无王而行。元年未无王的说法,只是为了弥缝二年有王见始的说法。二是桓公除了元年、二年、十年、十八年书王,其他年份皆不书王,表示桓公无王而行、去桓公之王,这一观点也有纰漏。因为,《春秋》对其他鲁公的记载,有些年份的正月、二月、三月也未书王,而其他鲁公并不是无王而行。。

《公羊解诂》通过两处对王的解释,阐发了通三统和国君无王而行则去其王的义旨,突出了王在《春秋》政教体系中的位置,构成了对五始中王作为人道之始、受命之始的进一步阐扬。《春秋繁露》言“三统五端,化四方之本也”,凌曙言“五始提要,三统参微”,五始与三统恰是通过王正月紧密关联起来的。

(三)正月

正月乃政教之始。遍查《公羊解诂》,共有两处对正月进行了阐发。

一是在隐公十一年,《公羊传》解释了为何不书隐公之正月,《公羊解诂》进一步作出阐明。

经:冬,十有一月,壬辰,公薨。(隐公十一年)

传:隐何以无正月?隐将让乎桓,故不有其正月也。

何注:嫌上诸成公意,适可见始让,不能见终,故复为终篇去正月,明隐终无有国之心,但桓疑而弑之。[1]76-77

《春秋》书写隐公,除元年书正月之外,自二年至十一年皆未书正月。《公羊传》将此解释为隐公将让国于桓公,故不书正月。《公羊解诂》进一步阐明隐公终篇不书正月,表明隐公没有居国之心,由此彰明桓公弑君之恶。在汉代公羊学的诠释之下,《春秋》不书隐公之正月,突出了隐公让国之贤,意在为嫡长子继承制张本。

二是在定公元年,未書正月,《公羊传》解释了定公即位为何不书正月,《公羊解诂》作出进一步阐明。

经:元年,春,王。(定公元年)

传:定何以无正月?正月者,正即位也。定无正月者,即位后也。

何注:虽书即位于六月,实当如庄公有正月。今无正月者,昭公出奔,国当绝,定公不得继体奉正,故讳为微辞,使若即位在正月后,故不书正月。[1]625

定公元年即位,未书正月。《公羊传》解释为,定公即位在正月之后,即“夏,六月,癸亥,公之丧至自乾侯。戊辰,公即位”[1]631。《春秋》不书定公正月,表面来看是因为定公即位在六月,实际上是因为季氏当国,昭公出奔,薨于干侯,所以不书“王正月,公即位”。《公羊解诂》进一步解释为季氏当国,昭公出奔,鲁国当绝,定公不能继体奉正。正月本是正即位,既然定公即位不正,自然要去其正月。

《公羊解诂》对正月的两处解释,皆阐明正月是正国君之即位。隐代桓立,不是真正的即位,故不书正月。昭公出奔,鲁国当绝,定公即位不正,故去其正月。《春秋》五始的一条主线即是正五始,正月之正即位,即是以一年之正正一国之始。在五始中,正月是政教之始,意味着国君为政始于天之三正。国君即位书正月,表明即位合法性来源于天道,故以正月正即位。

(四)公即位

公即位是一国之始,《公羊传》对此有以下规定,“继弑君,不言即位”[1]78或“《春秋》君弑,子不言即位”[1]130。《公羊解诂》认为,这一方面是为子隐痛,不忍言即位;另一方面是国君被弑,贼人未讨,相当于无臣子,既无臣子,何言即位。

考察公羊学语境中《春秋》鲁国十二公之即位,隐代桓立,不言即位,以成隐公让国之善志。桓公、子般、闵公皆是被弑之君,所以庄公继桓公,不言即位;闵公继子般,不言即位;僖公继闵公,不言即位。桓公继隐公,宣公继文公,亦是继弑君,而言即位者,顺应其意,以张大其恶。定公继昭公,微辞讳祸,故不言正月即位。文公、成公、襄公、昭公、哀公合于即位正例,备书元年,春,王正月,公即位。从《公羊传》《公羊解诂》对《春秋》十二公即位的具体解释,可以看出公羊学对公即位作为一国之始的审慎。

《公羊解诂》依循《公羊传》对公即位的解释,将国君、国家、君位合为一体,阐明国君与国家及君位共存亡。首先是国君与国家为一体,《公羊传》言:“国君何以为一体?国君以国为体,诸侯世,故国君为一体也。”[1]144既然国君一体,那么“国灭,君死之,正也”[1]488。在弑君之贼这一问题上,《公羊传》主张大复仇,褒扬齐襄公复九世之仇。其次是国君与君位为一体,“君死于位曰灭”[1]595,恰如一国之灭。对于不能死位的诸侯国君,如谭子、杞子、隗子、沈子、顿子,《公羊解诂》皆责之。因为君当死位,被执则是奇耻大辱。总之,国君与国家为一体,君弑可复百世之仇;国君与君位为一体,君当死位,君不死位,当绝贱之。《公羊传》及《公羊解祜》对国君、国家、君位合为一体的诠释,充分体现出公羊学对公即位作为一国之始的重视。

通过以上梳理可见,《公羊解诂》通过对五始中每一始的具体解释,阐发了《春秋》奉天、尊王、尊君、通三统、嫡长子继承制、国君一体、君当死位等义旨。这些义旨根源于五始政教本于天道的总体义旨,又拓展和细化了五始的丰富内涵,呈现出“《春秋》文成数万,其指数千”[16]3297的鲜明特征。由此可见,五始在《春秋》公羊学微言大义的整体系统中具有重要的义理价值。

四、五始之义理价值

《春秋》开篇书写“元年,春,王正月”,《公羊传》对此作出详细解释,构成了五始的经传源头。但在《春秋》及《公羊传》中,五始并无深义。如李新霖所言:“此段文字,经汉代公羊家之发挥,而有‘五始之说。然《公羊传》之‘元‘春,不过为‘君之始年‘岁之始,别无其他深义。”[17]50五始所蕴含的微言大义,是经由汉代公羊学尤其是《春秋繁露》《春秋纬》《公羊解诂》的诠释而逐渐形成的。在这个过程中,五始成为汉代公羊家诠释尊天、尊王、尊君、法三正、通三统等观念的义例,阐明了《春秋》政教本于天道的义旨。由此,五始彰显出重要的义理价值,主要体现为三点:一是彰显《春秋》贵微重始,二是阐明《春秋》奉天法古,三是开启《春秋》作为礼义之大宗。

(一)五始彰显《春秋》贵微重始

《春秋》及《公羊传》中本没有贵微重始的观念,这一观念是由汉代公羊学之诠释所赋予的。汉代公羊家主要通过对五始的诠释来阐发《春秋》贵微重始、慎终推效。苏舆言:“贵微重始,《春秋》之大义也。”[3]156

《春秋》顺应事物变易的天道规律,强调贵微重始。本始是万物生长的根源,是万事发展的开端。《春秋》贵微重始,表现有三。一是物之生长始于微,《春秋》重视三微之月,三微之月就是物生之始。因此,《春秋》重三正之月,通三王之统。二是事之发展始于志,《春秋》重志,原心定罪,君亲无将,将而必诛。如《春秋繁露·精华》所言:“《春秋》之听狱也,必本其事而原其志。志邪者不待成,首恶者罪特重,本直者其论轻。”[3]92三是国之政教始于君,国君即位乃是一国之始,礼乐征伐要自国君出。《春秋》尊王尊君,重视一国之始,尊崇政治之本。《春秋繁露·立元神》也阐发了君王乃国之元、政之本。

《春秋》以二百四十二年的历史,书写地震、雨雪、干旱、日食等自然现象,书写侵、伐、战、围、入、灭、盟会、交接等国家关系,书写崩、薨、卒、葬等人之生死,包罗万象,推见至隐,导向事物背后的变易原理。万物之聚散有其微,自微至著。万事之兴衰有其始,自始至终。事物变易的关键在于本始,《礼记·大学》言:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”[18]1859公羊学五始贵建本而重立始,彰显《春秋》贵微重始之义。苏舆注引《戴记·保傅》言:“《春秋》之元,《诗》之《关雎》,《礼》之冠婚,《易》之《乾坤》,皆慎始敬终云尔。”[3]37经汉代公羊家之诠释,《春秋》之本始,立足于天道与古道,正所谓“《春秋》之道,奉天而法古”[3]14。

(二)五始阐明《春秋》奉天法古

公羊学是在先秦两汉公羊家的层累诠释中形成的经学理论体系。无论是在口授相传的《公羊传》中,还是在《孟子》对《春秋》的论说中,《春秋》奉天法古之义都没有得到系统阐发,而是由汉代公羊家的诠释所赋予的,从《春秋繁露》《史记》《春秋纬》《公羊解诂》中可以寻其端迹。《春秋繁露》言《春秋》奉天法古,《史记》言《春秋》推见至隐,《汉书》亦言《春秋》奉天。其中,五始正是阐明《春秋》奉天法古的关键义例。

在五始中,元是天地之始,春是四时之始,这是天道层面。正月是政教之始,公即位是一国之始,这是政教层面。王处在中间位置,贯通天道与政教。其中所蕴含的一条思想主线就是政教本于天道,王者之人道模仿生生之天道,此即《春秋》奉天之义。五始言王正月,王是受命之始,正月是政教之始,王者受天命而转换为政教。政教始于正月,正月有三正,法天之三统。王者立三正,通三统。通三统,存二王后,师法古道,彰明《春秋》法古之义。可见,五始在公羊家阐明《春秋》奉天法古之义的过程中发挥了重要作用。

《春秋》由记载鲁国国史的史书转换为一部改制立法的经书,关键在于对《春秋》奉天法古的论证。五始恰恰确立了《春秋》根本之道,即奉天之道,并由奉天敞开法古的向度。由此,汉代公羊学诠释下的《春秋》奉天法古就成为应对周秦至汉代的政治变革的一条重要义理原则。汉儒将汉代帝制的合法性归本于天,由此确立了汉代帝制的天道合法性根基,这是其奉天的一面。汉儒在建立汉代帝制的治理模式时,对周秦礼乐制度加以因革损益,由此确保了汉代礼制的古之来源,这是其法古的一面。如此一来,奉天法古就构成了汉代帝制的义理原则。这一义理原则的确立,公羊学五始参与其中。

(三)五始开启《春秋》作为礼义之大宗

何休《文谥例》所言《春秋》义例构成了《春秋》礼义的总体框架。在《春秋》义例中,五始居于首位,旨在阐释《春秋》“奉天法古”之道。奉天法古是《春秋》根本之道,是微言大义之依据。《春秋》义例以五始为开端,进而有三科九旨、七等、六辅、二类等义例。在三科九旨中,张三世从时间的维度厘定了《春秋》三世书法,确立了《春秋》的时间原则;通三统从政教礼法继承的维度厘定了《春秋》礼制的因革损益,确立了《春秋》的历史原则;异内外从空间的维度厘定了《春秋》内外书法,确立了《春秋》的空间原则。在七等例中,州、国、氏、人、名、字、子,厘定了《春秋》的褒贬层级,确立了《春秋》的褒贬原则。在六辅例中,公辅天子、卿辅公、大夫辅卿、士辅大夫、京师辅君、诸夏辅京师,厘定了《春秋》尊亲差异,确立了《春秋》的礼制原则。在二类例中,具体运用了天人感应理论,确立了《春秋》的天人原则。

公羊学五始正本重始,确立了尊尊、亲亲之差等秩序的开端,“故《春秋》者,礼义之大宗也”[16]3298才得以成立。《春秋繁露·观德》言:“百礼之贵,皆编于月。月编于时,时编于君,君编于天。”[3]270又言:“当其如此也,唯德是亲,其皆先其亲。是故周之子孙,其亲等也,而文王最先。四时等也,而春最先。十二月等也,而正月最先。德等也,则先亲亲。鲁十二公等也,而定哀最尊。”[3]272《春秋》公羊学之尊王、尊君、亲亲、尊尊、重即位,皆始于五始。公羊学高扬的嫡长子继承制、国君一体、君当死位、“君弑贼不讨、以为无臣子”、大复仇等观念,皆是尊王、尊君、重即位之表现,皆可从五始中寻其端倪。

总之,《春秋》文成数万,其指数千,皆以《春秋》五始、三科九旨、七等、六辅、二类等义例为总纲。《春秋》微言大义之阐发、具体礼制之定立,皆在这一总纲之下展开。《春秋》义例以五始为端首,五始彰显出《春秋》贵微重始之义。《春秋》之微与始,核心在于天道与古道。《春秋》奉天法古,确立了《春秋》礼义秩序的合法性根基。可见,五始居于《春秋》义例之首,开启了《春秋》作为礼义之大宗。

结 语

总体以观,公羊学五始经由以《公羊传》《春秋繁露》《春秋纬》《公羊解诂》为核心文本的层累诠释而形成,内蕴贯通天人的理论层级,王者居其中,上承天道,下启政教。何休在《公羊解诂》中,对五始中的每一始都有所发挥,阐明了尊天、尊王、尊君、法三正、通三统等义旨。

汉代公羊学的五始诠释蕴含了丰富的义理价值,彰显《春秋》贵微重始,阐明《春秋》奉天法古,开启《春秋》作为礼义之大宗。

【 参 考 文 献 】

[1]公羊寿,何休,徐彦.春秋公羊传注疏.浦卫忠,整理.北京:北京大学出版社,2000.

[2]凌曙,等.春秋公羊礼疏:外五种.黄铭,杨柳青,徐渊,点校. 上海:上海古籍出版社,2015.

[3]蘇舆.春秋繁露义证.锺哲,点校.北京:中华书局,2012.

[4]班固.汉书:第9册.颜师古,注.北京:中华书局,2012.

[5]任蜜林.汉代“秘经”:纬书思想分论.北京:中国社会科学出版社,2015.

[6]春秋元命苞∥赵在翰.七纬(附论语谶):下.锺肇鹏, 萧文郁,点校.北京:中华书局,2013.

[7]春秋合诚图∥赵在翰.七纬(附论语谶):下.锺肇鹏, 萧文郁,点校.北京:中华书局,2013.

[8]司马迁.史记:第9册.2版.北京:中华书局,2008.

[9]班固.汉书:第8册.颜师古,注.北京:中华书局,2012.

[10]林义正.公羊春秋九讲.北京:九州出版社,2018.

[11]王先谦.荀子集解:下.沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1988.

[12]范宁,杨士勋.春秋穀梁传注疏.夏先培,整理.北京:北京大学出版社,2000.

[13]陈立.白虎通疏证:上.吴则虞,点校.北京:中华书局,2011.

[14]陈静,朱雷.一统与正统:公羊学大一统思想探本.中国哲学史,2020(6).

[15]王弼,孔颖达.周易正义.卢光明,李申,整理.北京:北京大学出版社,2000.

[16]司马迁.史记:第10册.2版.北京:中华书局,2008.

[17]李新霖.春秋公羊传要义.台北:文津出版社,1989.

[18]大学∥郑玄,孔颖达.礼记正义.龚抗云,整理.北京:北京大学出版社,2000.

(编校:龚江兰)