论新生代未成年人团伙犯罪之治理

——以西南G省为研究样本

2024-04-20陈立毅李金丽郭瑞霞

陈立毅 李金丽 郭瑞霞

(广西壮族自治区人民检察院,广西南宁 530025)

一、导论

近年来,有学者研究发现团伙犯罪一直是未成年人犯罪的主要表现形式。①姚兵:《未成年人犯罪团伙实证研究》,载《理论月刊》2015 年第7 期。未成年人团伙犯罪,国外称之为少年帮派,指由3人以上固定成员组成、有组织名称和活动规则从事偏差行为的未成年人团伙。②张鸿巍:《少年司法通论》(第三版),法律出版社2022 年版,第121 页。有学者提出,“有犯罪倾向的团伙是未成年犯罪人的心理支柱,在进行社会所禁止的活动时,这种团伙起着一定的‘保护机制’的作用,它产生和形成这种活动,并决定其性质。”③[苏]达尔戈娃著,赵可等译:《未成年人犯罪的社会心理学问题》,群众出版社,1985 年版,第65 页。团伙的情感和社会支持,责任分化效应以及减少犯罪成本等因素是导致未成年人更易结成团伙犯罪的主要动因。也有学者认为,因为置身团伙之中的未成年人受到了团伙组织结构和氛围的重要影响,未成年人一旦组成或者加入犯罪团伙 ,在实施犯罪上会表现出相当的疯狂性和密集性。④姚兵:《未成年人犯罪团伙实证研究》,载《理论月刊》2015 年第7 期。新生代本来是地理学术语,本文引申为新时代。在不同的年代,新生代有不同的指向。随着时光的飞逝,当下的“新生代人”也进化成了“00后”、“10后”的代称。①学者李根稳曾在《中国新生代》一书中提出:“新生代人”就是以“改革开放”为时间节点,以“8090 后”为代表人物,以“鲜明人格与创造性思维”为时代特征的中国社会新生力量。参见:李根稳:《中国新生代》,中国财富出版社,2015 年版,第16 页。因本文探讨的是未成年人犯罪问题,故本文中的“新生代人”是指已满12周岁未满18周岁的未成年人。新生代人是一个时代的镜子,其思想和行为也是当今社会的缩影和旗帜。对该群体的若干犯罪行为进行研究,有利于关注中国社会新生力量的成长与发展。

二、既往研究回顾

近年来,国外和我国港澳台地区对未成年人团伙犯罪研究时间长,成果丰硕。②参见姚兵:《中外未成年人团伙犯罪比较研究》,载《刑法论丛》2012 年第2 卷。在国外,相关学者提出了四个比较重要的理论:社会控制理论(social control theory)③参见林崇德、杨治良、黄希庭:《心理学大辞典》:上海教育出版社,2003 年版,第1064 页。、社会学习论(Social Learning Theory)④Iwata, B. A., & Worsdell, A. S. 2005. Implications of Functional Analysis Methodology for the Design of Intervention Programs. Exceptionality,13(1), 25-34.、标签理论(Labeling Theory)⑤The Labeling Theory On Juveniles And Juvenile Delinquency. (2022, July 08). Edubirdie. Retrieved July 21, 2023, from https://edubirdie.com/examples/the-labeling-theory-on-juveniles-and-juvenile-delinquency/.、应变理论(Strain Theory)⑥Merton, R.K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review 3(5), 672-682.。国内学者对未成年人违法犯罪的研究主要集中在特点、趋势和预防措施等方面,诱因研究较少。仅有的诱因探究中,主要聚焦在家庭、学校和社会等外部因素。如任啸辰从未成年人的自身、家庭、学校和社会等方面寻找未成年人犯罪的原因。⑦任啸辰、吕厥中:《当前青少年犯罪的现状、成因与消解》,载《中国青年研究》,2016 年第244(06)期,第103-108 页。学者陈成文认为青少年违法犯罪的主要诱因是社会融入偏差,包括经济整合的失败、文化接纳的混乱、行为适应的失范和身份认同的畸形。⑧陈成文、黄利平:《青少年违法犯罪问题的社会治理》,载《青年发展论坛》2019 年第3 期。学者陈虹伟认为对青少年违法犯罪原因的研究,应从深层次观察,更多地着眼于社会转型期的新情况、新世纪青少年的新特点、问题青少年的新类型。⑨陈虹伟、冀华锋:“成长警示录:不得不面对的未成年人犯罪”, 载《法制日报》2008 年1 月27 日第6 版。国内对于未成年人的团伙性犯罪研究并不多见,且大多数针对范围较小的样本来进行分析,在理论依据和普遍代表性意义上仍有进一步深化研究的空间和必要。本文在以往研究经验的基础上,⑩本文系在郭瑞霞、陈立毅:《90 后未成年人团伙犯罪特征、原因及预防矫正措施探析——以广西南宁市兴宁区为实证研究》基础上开展后续研究的成果。选取2020年至2022年西南G省办理的未成年人团伙犯罪案件,即由3名以上的未成年人纠合而成的松散型组织所实施的共同犯罪案件⑪郭瑞霞、陈立毅:《90 后未成年人团伙犯罪特征、原因及预防矫正措施探析---以广西南宁市兴宁区为实证研究》,载郑皆连:《第五届广西青年学术年会论文集》(社会科学篇),广西人民出版社,2010 年版第445 页。为研究样本,分析新生代未成年人团伙犯罪现象呈现的新特征、原因并提出治理建议,以期为相关研究和实务提供参考。

三、新生代未成年人团伙犯罪之特征分析

经研究,发现西南G省新生代未成年人团伙犯罪主要呈现以下特征:

(一)团伙犯罪呈高发态势,团伙犯罪成员仍以男性为主,低龄化趋势继续加剧

1.团伙犯罪呈高发态势。2020年至2022年,G省未成年人犯罪分别为3135人、4453人、4574人,总体呈上升趋势。其中,2020年未成年人团伙犯罪为554件1503人,占未成年人犯罪比例的28.56%和47.94%,2021年为723件1974人,占未成年人犯罪比例的25.67%和44.33%,2022年为682件1946人,占未成年人犯罪比例的23.34%和42.54%。从近三年数据比较,未成年人团伙犯罪占比整体较高,且团伙犯罪呈现高发态势。

2.团伙成员仍以男性为主。2020年未成年人团伙犯罪人数为1503人,其中男性为1410人,占未成年人团伙犯罪人数的93.81%,女性为93人,占未成年人团伙犯罪人数的6.19%;2021年未成年团伙犯罪人数为1974人,其中男性为1835人,占比92.96%,女性为139人,占比7.04%;2022年未成年人团伙犯罪人数为1946人,其中男性为1832人,占比94.14%,女性为114人,占比占团伙人数的5.86%。

3.低龄化趋势震荡加剧。2020年14周岁未成年人参与团伙犯罪为145人,占未成年人团伙犯罪人数的9.65%;2021年14周岁未成年人参与团伙犯罪人数为240人,占比12.16%;2022年14周岁未成年人参与团伙犯罪人数为211人,占比10.84%。而这还不包含14周岁以下不构成犯罪的未成年人。据中国青少年研究中心2014年调研发现,14周岁未成年人犯罪比例上升,占未成年人犯罪总数的20.11%,较之2001年上升7.81个百分点。①李珂:《论青少年团伙犯罪的成因及预防措施》,载《传播力研究》2020 年第4 期。本次研究发现,罪犯低龄化趋势与以往研究呈现出一致的轨迹,②郭瑞霞、陈立毅:《90 后未成年人团伙犯罪特征、原因及预防矫正措施探析——以广西南宁市兴宁区为实证研究》,载郑皆连:《第五届广西青年学术年会论文集》(社会科学篇),广西人民出版社,2010 年版第446 页。表明该问题仍需继续重视和治理。

(二)团伙犯罪成员以初中学历为主且辍学现象明显,农民和无业人员身份占比较大

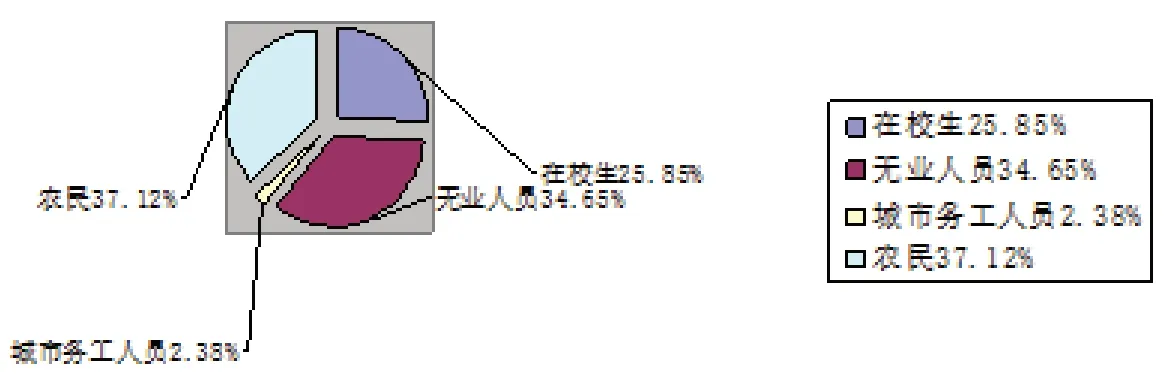

在该群体成员文化程度方面,初中学历的人员占比最高(该三年分别为:1152人,占76.65%;1564人,占79.23%; 1535人,占78.88%),这与该年龄段对应的应接受的教育程度有关。小学学历占比不高(分别为:205人,占13.64%;187人,占9.47%;181人,占9.30%)。高中及同等学历占比较低(分别为:146人,占9.71%; 220人,占11.14%; 230人,占11.82%)。文盲占比最少(仅2021年有3人,占比0.15%)。本次研究发现,辍学未成年人占团伙犯罪成员总数比例的62.67%,与其他省份情况相似。③近年来,河南省辍学未成年人在未成年人犯罪案件中,占比超过50%。参见:潘志贤、宋雅君:《“在人生起点给他们一个正确的方向”》,载《中国青年报》2017 年11 月28 日第6 版。该三年数据中,身份为农民的为2013人,占比37.12%,占比最大;无业人员次之,为1879人,占比34.65%;在校学生1402人,占比25.85%,位居第三;城市务工人员129人,占比2.38%,占比最少。

(三)团伙犯罪成员以本地人员为主

根据数据显示,2020至2022年未成年人团伙犯罪中,罪犯系本省以外人员所占比例较低,仅占总数的4.5%;而罪犯系本省其他地市人员占85.95%,罪犯系本地市人员占比达到9.55%。这一现象与G省经济在全国处于欠发达地区,前来本省务工人员较少有关。本次研究发现,G省内其他地市未成年人犯罪占比偏高,与G省各地市经济发展不平衡,省内人员向本省经济发展相对较快的地市流动有较大关系。这有别于北京④张雍锭、王燕:《北京市外来流动未成年人犯罪研究——基于对北京市某法院审结案件的调查》,载《预防青少年犯罪研究》2015 年第2 期。、上海⑤陈赛金:《来沪未成年人重新犯罪成因分析及其预防体系构建》,载《青少年犯罪问题》2018 年第3 期。、广州⑥莫然:《广州市外来未成年被告人非监禁刑适用实证研究》,载《西部法学评论》2013 年第6 期。等大城市中的外来未成年人是未成年人犯罪主体的现象。据统计显示,近年来的上海未成年人罪犯中,非上海本地的外来未成年人占比持续处于高位波动状态,其中2017年占82.89%。

图1 未成年人团伙犯罪成员文化程度比例分布

图2 未成年人团伙犯罪成员身份比例分布

(四)恶性犯罪和黑恶性质犯罪呈严重化趋势

据统计,2020年至2022年未成年人团伙犯罪中,前5位罪名为抢劫罪(1858人,占未成年人团伙犯罪34.26%)、寻衅滋事罪(742人,占13.68%)、盗窃罪(636人,占11.73%)、故意伤害罪(568人,占10.47%)、聚众斗殴罪(446人,占8.22%),5项罪名合计4250人,占未成年人团伙犯罪的78.37%。从数据分析,未成年人团伙犯罪类型相对集中,主要集中在侵财犯罪、侵害人身权利犯罪及妨害社会管理秩序犯罪,恶性犯罪逐渐呈严重化态势。本次调查发现,2020年至2022年,未成年人团伙犯罪中,有217人参加黑恶性质犯罪。黑恶性质犯罪组织向未成年人渗透以及成员低龄化的现象,对社会和谐稳定及青少年的健康成长会造成不可估量的危害。这一现象与以往其他研究得出的结果基本一致,①参见李春薇:《“两高两部”发布〈关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见〉 从重处罚利用未成年人实施黑恶势力犯罪》,载《检察日报》2020 年04 月24 日第2 版:2018 年1 月至2020 年3 月,全国检察机关起诉未成年人参与涉黑恶犯罪7277 人,占涉黑恶性质犯罪人数的2.81%应当成为新时期未成年人团伙犯罪防控治的重点问题。此外,未成年人团伙犯罪中,女性暴力犯罪趋势有所凸显,三年间共有214女性未成年人实施抢劫、强迫卖淫、强奸(非正犯)犯罪,与以往研究中发现女性多从事毒品犯罪的现象有所不同,②参见郭瑞霞、陈立毅:《90 后未成年人团伙犯罪特征、原因及预防矫正措施探析--以广西南宁市兴宁区为实证研究》,载郑皆连:《第五届广西青年学术年会论文集》(社会科学篇),广西人民出版社,2010 年版第448 页。亟待关注。

四、新生代未成年人团伙犯罪之原因探究

(一)家庭监管不力,新生代团伙犯罪未成年人与家庭的连结不强

犯罪学家高特弗里德森和T·赫希提出的自我控制理论显示,未成年人心理单纯,往往也伴随着自我觉醒、叛逆和自我控制力差。③Gottfredson.M.R,Hirschi.T.A general theory of crime. Stanford University Press[M].Stanford:Stanford University Press,1990:53.如果在未成年人成长过程中,缺少父母的引导、家庭的监管,其循规蹈矩就难以被塑造出来,不良因素的诱导极易导致其行为偏差甚至犯罪。根据T·赫胥的社会控制理论,未成年人与家庭、学校、朋友等社会纽带越强,特别是对家庭的感情依赖关系越紧密,犯罪的可能性就越小。④Hirschi, T. (1969). Key idea: Hirschi’s social bond/social control theory. Key Ideas in Criminology and Criminal Justice,(1969), 55.未成年人之所以走上犯罪甚至是团伙犯罪,家庭监管失责是首要原因。父母角色的缺失或者由亲生父母之外的人担任父母的角色,青少年越轨或者犯罪的可能性更大。⑤Carlo .G, P.Knight,McGinley,Hayes.R. The roles of parental inductions, moral emotions, and moral cognitions in prosocial tendencies among Mexican American and European American early adolescents[J].Journal of Early Adolescence, 2011(6).2020年—2022年未成年人团伙犯罪中,有61名未成年人属于单亲家庭,该种情形中一方家长没有共同生活,另一方家长往往无暇顾及,致使家庭监管严重弱化。G省作为西部欠发达地区,劳务输出是一个较为显著的特征,父母外出务工导致出现生而不养、养而不教、教而不当的监护问题,催生了儿童留守、隔代抚养等现象。这些因素引发未成年人过早地步入社会的现象,在外省也普遍存在。例如,2018年太原警方捣毁了一个“00后”未成年人犯罪团伙,该团伙的4名犯罪嫌疑人均来自单亲家庭。⑥佚名:《“00”后团伙半年行窃35 起,均系单亲家庭》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619822050275543644。这类未成年人大多处于监护人监护失效的状态,群体偏离倾向明显。数据显示,G省多起未成年人团伙犯罪案件中,偏差未成年人缺乏与家庭及其父母的有效紧密连结,家庭依赖薄弱,容易寻求新的依赖关系,更易导致从沾染不良风气发展为结伙实施犯罪行为。

(二)学校教育缺位,学校阻却新生代未成年人团伙犯罪的功能弱化

在学校教育监管方面,当前应试教育模式下,一定程度上,师生给予更多友好关注的是成绩较好的未成年学生,而一些成绩相对不理想兼之较调皮的未成年学生容易被贴上“问题学生”的标签。未成年人心智尚未成熟,且比较敏感、渴望友情,在当前校园支持体系不完备的情况下,前述的“问题学生”在校园群体中一旦失去友好的认同,往往会促使他们抵触校园,向社会寻求同辈关系,以致更易结交不良行为青少年,沾染上不良行为、甚至走上违法犯罪道路。根据此前数据分析,受G省当地经济社会发展状况影响,农村留守儿童和进城务工人员的子女辍学现象较多,这也是未成年人团伙犯罪成员中无业人员与农民身份占比较高的原因。这部分辍学未成年人游离于学校教育之外,导致学校阻却其参与犯罪的功能弱化甚至缺失。未成年人过早脱离学校的有序教学,缺乏学校教育及良好学习环境,根据“社会学习理论”,其“显著关系”由学校的老师、同学变为社会的不良行为青少年,其从不良行为青少年中不间断地效仿与习得不良行为。而“标签效应”则将该类未成年人的行为定义为“离经叛道”“行为不端”,往往助成未成年人偏差行为越来越严重,甚至违法犯罪行为。这也契合了应变理论的观点,未成年人在面临歧视、缺乏优质教育等社会压力时,会产生严重的负面情绪,当没有其他应对措施时,可能会成为驱使个人犯罪的重要因素。①Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, March 30). strain theory. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/strain-theory-sociology

(三)成长关联行业监管存在不足,外在不良因素易成犯罪诱因

根据社会学习理论,未成年人长期暴露在社会环境及大众传播媒介的不当情形之下,可能会增加其接触、习得偏差行为的几率,或者刺激、增强其偏差行为。从G省的未成年人团伙犯罪案件来看,存在娱乐场所、住宿经营行业违法接纳未成年人的情况。部分娱乐场所出于逐利目的,未严格落实未成年人禁入规定,甚至招揽未成年人充当服务生、氛围引导员,②参见黎民诚、庞忠琳,王荣:《未成年人犯罪低龄化:问题、原因及对策——以G 省未成年人犯罪案件为例》,载《广西政法管理干部学院学报》2023 年第2 期。导致未成年人暴露在不良外界环境中,极易成为被害人或者实施犯罪行为。当前,我国对青少年文化市场的监管仍存在一定漏洞,一些涉黄、涉毒、涉暴等低劣内容和不良思想的读物、网站和音像视频等文化产品极易流向未成年人群体。未成年人在不良信息的轰炸中缺乏道德判断力与认知筛选力,又在同辈之间的学习模仿中进一步强化了对不良行为的认同感,逐渐演变成为违法犯罪行为。③参见徐伟:《未成年人暴力犯罪的发生机制与防控策略探究——社会学习理论的视角》,《理论导刊》,2016 年第3 期。与以往研究发现的“网吧往往成为未成年人团伙犯罪的聚集地和高发地”现象稍有不同,④参见黎民诚、陈立毅、甘红梅:“城区未成年人犯罪特点及原因分析——以广西某城区基层人民检察院办案情况为样本”,载《广西大学学报(哲学社会科学版)》2009 年S1 期。本次研究发现,未成年人作案地点主要集中分布在网吧、KTV、酒吧、宾馆等场所。智能手机的兴起对以往未成年人多依靠网吧交友、打游戏、娱乐等交际习惯有所冲击,加之娱乐形式多样化发展和亚文化的多元化传播等因素影响,“网吧”已经不是未成年人团伙犯罪的“首选地”和“高发地”。

尽管2021年新修订《未成年人保护法》增加“网络保护”专章,对涉及未成年人的网络素养教育、信息管理、沉迷防治、个人信息保护、欺凌防治等方面的内容作出了规定。但当前未成年人上网时间特别是玩智能手机时间增多、触网年龄提前、过多接触短视频、网络直播等网络媒介,未成年人由于沉迷网络而发生偏差行为甚至犯罪行为的案(事)件依然屡禁不止,足以说明了加强未成年人网络安全和网络法治教育工作仍任重而道远。

(四)未成年人综合司法保护力量薄弱,对未成年人团伙犯罪干预矫治不足

其一,尚未形成系统的未成年人司法保护体系,未成年人司法保护专门机构不完备。据统计分析,G省公安机关极少设置专门的未成年人案件办理机构;法院的少年审判机构在机构改革中也呈逐步萎缩态势;检察机关市级检察院有独立未检机构的仅有35.71%,而配备有专门未检人员的基层检察院仅占30.77%。其二,现有制度中涉及的公安机关、司法机关、司法行政部门之间的信息沟通和衔接机制不够有力,对未成年人早期的不良行为甚至是严重不良行为的干预和教育矫治不力。未成年人的早期偏离行为,往往依赖于家庭干预或者学校干预,只有涉嫌违法犯罪时,司法机关才介入,且教育矫治成效不高。受政策导向、未成年人社会支持体系薄弱等外部因素影响,G省专门教育的发展状况与其他大部分省份基本相同,专门学校设立较少且运行不够专业,导致初级偏差、初次或偶尔偏差的未成年人缺乏及时有效的教育矫治,与逐年高发的未成年人犯罪态势和矫治需求有背离之嫌,最后公安司法机关也常常陷入“一放了之”或者“养肥了再杀”的两难困境。①郭宏鹏、王雄:“‘90 后’暴力犯罪令人忧”,载《法制日报》2009 年3 月19 日第12 版。社会调查显示,G省未成年人在参加团伙犯罪之前大多存在不同程度的不良行为,提前接受专门教育矫治或许可以避免偏离行为的升级。其三,G省司法机关对涉罪未成年人的司法转介较少,对涉案未成年人司法保护的社会化程度不足。②参见黎民诚、庞忠琳,王荣:《未成年人犯罪低龄化:问题、原因及对策——以G 省未成年人犯罪案件为例》,载《广西政法管理干部学院学报》2023 年第2 期。

五、新生代未成年人团伙犯罪之治理建议

犯罪活动与人类社会生活二者相随相生,可控可防却难以彻底消灭。同理,对于未成年人团伙犯罪只能通过采取一定措施来预防和控制,将负面影响降至最低。③赵若辉、张鸿巍:“少年帮派的特征 催生因素与防治刍议”,载《广西大学学报(哲学社会科学版)》2008 年第2 期。根据标签理论,每个人都存在偏差行为,差异仅仅在于偏差的不同形式和不同程度;当然,其中初级偏差、初次或偶尔偏差居多。如果能够为未成年人营造良好的成长环境,在未成年人出现早期偏差或轻微犯罪行为时给予及时预防和矫正,未成年人犯罪甚至未成年人团伙犯罪多可防可控可治。

(一)强化家庭监管功能,完善家庭教育指导体系

父母是预防未成年人犯罪的首要责任人。未成年人走上违法犯罪道路,与父母对未成年子女生而不养、养而不教、教而不当有很大关系。当前,笔者以为以下三点是亟待解决的问题。第一,出台详细的分级、分阶段的家庭教育指导机制,进一步完善家庭教育指导体系,优化家庭监管功能,抓好有效预防未成年人偏差或犯罪的首要核心环节。例如,法国派遣专门人员进入家庭针对家庭教育欠缺的问题少年开展指导和协助教育,值得借鉴。④陈立毅:《我国少年犯社区矫正制度研究》,载《东南大学学报》2014 年增刊。第二,制定相关实施细则,落实《未成年人保护法》中规定的监护人责任,对严重家庭监管不能、不利、不当的家长,追究其相应的法律责任。第三,根据《家庭教育促进法》要求,加强家庭教育指导人员的培训,提高家庭教育指导人员素质,消除鱼龙混杂的现象,切实增强监护人的监护意识、提升监护能力,以确保未成年人家庭教育的质量。

(二)更新学校教育理念,注重保护与教育相结合

“教化之本,出于学校”⑤苏洵:《议法》,http://eblog.cersp.com/userlog21/139123/archives/2008/1088534.shtml“善者,一日不教,则失而入于恶;恶者,勤而教之,则可使至于善”。⑥欧阳修:《答李翊第二书》,http://eblog.cersp.com/userlog21/139123/archives/2008/1088534.shtml。学校应加强对未成年人的道德与法治教育,为预防未成年人违法犯罪承担起应有责任。学校要严格落实新修订的《未成年人保护法》中“学校保护”专章规定及《未成年人学校保护规定》,更多关注弱势学生群体,优化教学评估体系,采取有效措施加强对未成年学生的日常心理辅导和法治教育。如,日常教学要把心理健康课程和道德与法治教育课程落到实处,不能让其他学科课程“鸠占鹊巢”;要建立学生心理健康管理制度,配备专职或兼职心理健康教育教师、建设心理疏导室,加强对未成年学生心理健康问题的早期发现和及时干预;加强未成年人法治教育,深化警察、检察官、法官等担任中小学、幼儿园法治副校长机制,培养未成年人的规则意识、法治意识,有针对性地开展预防违法犯罪教育。对于出现偏差行为之未成年人提早介入干预,因循诱导,防患于未然。同时,应将上述心理、道德与法治等教育纳入学校教学评估体系之中,真正起到教化改正之教书育人目的。要加强校园安全防范,及时预防和阻断学生与校外闲散人员等不良群体的联系。此外,切实加强专门学校建设及专门教育工作,统筹力量、集中资源、配套经费在全省建立起若干优质高效、运行顺畅的专门学校,根据不同年龄、身心状况,对严重不良行为未成年人开展思想教育、文化教育、职业培训、心理辅导和重返社会培训等教育、干预和矫治工作,推进保护、教育、管束和矫治一体落实。

(三)加强社会治理,营造良好的成长环境

首先,公安机关等执法、司法职能部门要加强涉未成年人公共领域的管控与治理,加大对未成年人违法犯罪高发场所的执法及监督,开展常态化排查,堵塞监管漏洞。其次,新闻出版、市场监管等部门切实履行相关监管职责,筑起文化产品防火墙,有效阻却线上线下的不良信息和书籍毒害、侵蚀未成年人思想。特别是要按照《未成年人网络保护条例》的要求,加强对侵害未成年人合法权益的行为进行舆论监督,净化网络环境,加强网络安全监管、不良信息查处及宣传力度,从根源上杜绝未成年人暴力型、团伙型犯罪的诱因。再次,培养未成年人健康情趣,通过开展一些未成年人及其家长喜闻乐见的活动,寓教于乐,加强对未成年人及其家长的思想道德教育和法治教育,引导教育未成年人崇德尚法。加强青少年活动中心、文化活动中心、科技馆、博物馆、音乐馆、体育馆等公共场馆的建设,营造健康向上的社会氛围,引导未成年人参与到有益身心成长的活动中。

(四)健全现代化三位一体未成年人法治体系建设,构建新生代未成年人团伙犯罪科学防控治理机制

当前,宜结合我国社情、民情、司法现状以及民众对公正司法的期待,建立健全一套适合我们现代化进程的“专门立法、综合司法保护和社会支持体系建设三位一体”的未成年人法治体系。首先,加强未成年人保护的专门立法。当前,亟待制定一部坚持教育本位和恢复性理念,①参见侯艳芳:《未成年人保护处分制度研究》,载郭立新主编《中国检察》(第32 卷),中国检察出版社,2023 年版第316 页。与《刑法》第 17 条规定相适应,与《预防未成年人犯罪法》相衔接的具有中国特色的未成年人保护处分法。通过立法,将偏差行为少年或虽触犯刑法但尚未达到相应刑事责任年龄之未成年人纳入其规范体系,为专门针对不良、严重不良未成年人进行教育和矫治的保护处分进行专门制度建构。②刘少军、钟子腾:《我国未成年人矫治教育制度完善研究》,载《犯罪与改造研究》2023 年01 期。其次,要夯实未成年人司法保护的基础,为涉案未成年人提供全面、综合的司法保护。在机构建设上,各部门应当建立专门的未成年人偏差及犯罪行为的处理机构,实行专人专案的未成年人案件处理模式。要落实未成年人“两法”规定,加强未成年人司法保护队伍的专业化建设。以检察机关为例,秉持最有利未成年人原则,依法能动、综合履行涉未成年人的刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能,以检察综合履职促推未成年人“六大保护”③2021 年6 月1 日起施行的《未成年人保护法》,明确提出了未成年人的六大保护:家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护。融合贯通,共同发力。党委政府应为司法机关的专门办案机构编制和人员编制、经费保障上提供有力支持,厚植为未成年人司法保护的组织基础。再次,推进未成年人司法保护社会支持体系建设。《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》强调了社会工作参与对未成年人犯罪预防和保护工作的必要性。各司法机关要贯彻落实未成年人“两法”保护职责,加强与有关部门、社会组织的联系,促进未成年人司法专业化和社会化服务有机衔接,推动形成稳定的未成年人司法保护社会支持体系力量,因地制宜推进未成年人司法转介至未成年人司法社工服务,有效引入未成年人不良行为干预服务、严重不良行为矫治教育服务、合适成年人服务、社会调查服务、帮教服务、被害人保护救助服务、家事案件观护服务④中华人民共和国国家标准(GB/T 42380-2023)《未成年人司法社会工作服务规范》,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会2023 年3 月17 日发布。等,提高未成年人保护成效。