尊唐抑宋:韩国汉文小说《云英传》中的诗学观

2024-04-20朴哲希李英子

朴哲希 李英子

[关键词]《云英传》;《唐宋八家诗选》;“唐宋诗之争”;韩国诗论

[中图分类号]I312.074 [文献标识码]A [文章编号]1002-2007(2024)02-117-07

[作者简介]1.朴哲希,朝鲜族,文学博士,辽宁师范大学文学院讲师,研究方向为中韩比较文学;(大连 116081)2.李英子,女,朝鲜族,延边州教育学院教研员,中教一级,研究方向为语文教育教学、基础教育科研、中国文学。(延吉 133002)

《云英传》,又名《柳泳传》《寿圣宫梦游录》,创作于17世纪,是一部具有梦游录性质的悲剧性作品,带有很强的现实主义创作倾向和较高的审美价值、社会价值。其与《金华灵会》《周生传》《姜虏传》等九部小说合缀,载于《花梦集》a中,在韩国小说史上有着重要的文学地位,但小说作者不详。据研究者推测,作者的创作时间大致为“壬辰倭乱”后的朝鲜朝宣祖末期至光海君时期。[1](812)小说描述的是青坡士人柳泳,在宣祖三十四年(1601 )春天游玩安平大君李瑢的旧居——长安城b仁旺山下的寿圣宫时,于醉梦中遇到安平大君的宫女云英及其情人金进士,通过梦游主人公柳泳的视角,描述了他们之间轰轰烈烈却又悲惨的爱情故事和悍奴的报应,[2](51)体现了悲壮的审美意蕴、较强的现实主义创作倾向和反对禁欲主义和封建等级制度等富有近代意识的思想主题,开创了传奇小说的新境地,[3](131)备受当时及后世文人的重视与好评,可谓影响深远。

中外学界普遍将《云英传》归为爱情婚姻类题材小说,认为《云英传》反映了17世纪“壬、丙两乱”后,封建礼教下宫女们人性受压抑的真实生活状态,[4](482)展现出当时被压迫群体所做出的抵抗的人生姿态,[5](98)是不作虚饰,崇尚真情的作品。[6](315)他们关注的视角多集中在小说所塑造的封建君主形象、女性人物形象、女性意识以及小说的多层叙述层次、作品赋予的情爱意义等方面。实际上,受中国唐传奇的影响和启发,朝鲜半岛古代汉文小说也存在着“以诗入小说”的创作传统,常在小说中穿插大量的汉诗、诗学观点等内容,反映出韩国古代文人对中国诗人、诗作及诗学观念的信奉与坚守,并能从中发现作者及其所处时代的主流诗学观和审美倾向。此外,在竹圣堂的《海东诗话》里,作者亦将《云英传》中金进士与云英互赠之诗作收录进来,足见韩国古代小说文本和诗话(诗学思想)之间具有互文性联系。故此,我们通过解析《云英传》,能够从作者叙述、情节设置当中清晰地看到小说的美学趣味和诗学观念,更能说明唐诗在当时社会产生影响的程度,同时也为全面认识和了解韩国古代诗学中“唐宋诗之争”的嬗变提供新材料。

一、诗宗盛唐:小说中作者对唐宋诗的选择与取舍

《云英传》延续了此前韩国梦游录小说的结构方式,但全文中传奇性与非现实性的偶然因素很少,故事情节基本都符合现实生活的逻辑。将云英禁锢于宫中的安平大君亦在历史上真实存在。小说对其性格与形象的刻画十分细腻。他虽是压抑人性的封建贵族代表,但也是云英与金进士偶尔见面、爱情障碍以及最终悲剧命运的制造者,是推动小说情节发展的关键人物。在塑造其人物形象的过程中,作者用不小的篇幅叙述了安平大君跟云英等宫女、文人、金进士的对话,传递出小说作者以盛唐诗歌作为最高审美标准的潜意识,对盛唐诗歌有着极大的赞许和倾慕之情。

其一,教人学唐诗。在小说中,根据云英的讲述,安平大君“以儒业自任,夜则读书,昼则或赋诗或书隶,未尝一刻放过”。[7](21)显而易见,安平大君李瑢深受儒家思想影响,在读书、赋诗等方面十分用功。出于对汉诗文的喜好,李瑢不仅常常召集文人饮酒作诗,且不排斥女子学文,他在宫女中“择选貌美年轻者十人而教之,先授谚解小学,读诵而后,庸学论孟诗传通宋(《中庸》《大学》《论语》《孟子》《诗经》《左传》《资治通鉴》《宋书》),尽教之。又抄李杜唐音数百首教之,五年之内,果皆成才”。[7](21-22)这种情况一方面使云英与金进士的爱情在“沉吟诗句”中萌芽,另一方面则可以从所教之内容表现出作者独尊唐音的诗学意识。即,在众多诗歌中,李瑢只择取、学习李杜等唐诗,并且五年之内果皆成才,又进一步验证这种方法可以令学诗者迅速学成,是行之有效的方便法门。此外,小说还提到云英年少时,父母曾为其启蒙,便初教以三纲行实,七言唐音。这说明在整个社会中,学唐已经成为社会风气,大众学诗普遍而为之,由此凸显了学唐者群体的广泛和唐诗的典范地位。

其二,以唐诗为诗歌的评判尺度。在小说中,李瑢在北城门外建屋十余间,命名曰“匪懈堂”,又在“匪懈堂”的侧面筑一坛名为“盟诗”,这使得一时文章巨笔咸萃其坛,诗文则成三问为首,笔法则崔與孝为首,但在造诣上二人皆不及大君之才。如此塑造安平大君的形象,意在增强其诗学观和论诗之言的权威性和说服力、影响力,进而借李瑢之口表达小说作者的诗学选择,奠定全文尊唐的主调。因此,李瑢不仅教人学唐,亦将唐诗视作评价诗歌创作水平的尺度,如大君句句称赏曰:“不意今日,复见王子安(王勃)。” 大君惊曰:“汝等晚学诗,亦可伯仲于晚唐。而谨甫以下,不可执鞭。”[7](22)这一诗学评判标准也成了整篇小说评价诗歌的准则。其他宾朋也皆用盛唐之音来衡量诗作。如,一日坐定,大君以妾(云英)等所制赋烟诗示之。满坐大惊曰:“不意今日,复见盛唐音调,非我等所可比肩也。”[7](23-24)此外,云英向柳泳自诉其经历,在论及诗歌高下之时,也是以唐音为标准。如,“大君入则使妾(云英)等,不离眼前,作诗斥正,第其高下,用赏罚以为劝奖之地,其卓荦之气象,纵未及大君,而音律之清雅,句法之婉孰,亦可窥盛唐诗人之藩篱也。”[7](22)“十人皆退在洞房,画烛高烧,七宝书案,置唐律一卷。论古人宫怨诗高下。”[7](23)由此可见,小说作者对盛唐诗非常推崇和喜爱,相比之下晚唐诗的地位要远低于盛唐诗。

其三,以李白为尊。在众多唐代诗人中何人更胜一筹呢?《云英传》采用对话的形式,由大君与金进士轮流讲述他们的诗学观,不仅给读者以真实感,丰富了小说语言的表现力以及小说的文化意蕴,而且表明了作者的詩学态度。在小说中,金进士根据其理想诗歌的审美标准有感而发,对比众多唐代诗人的不同风貌,除了在论及李商隐时略带贬义色彩外,其余皆表明了作者对唐诗的推崇。

大君把酒问之:“古之诗人,孰为宗匠?”进士曰:“以小子所见言,则李白,天上神仙,长侍玉皇香案前,而来游玄圃,餐尽玉液,不胜醉兴,折得万树琪花,随风雨散落人间之气象也。至于卢王,海上仙人,日月出没,云华变化,沧波动摇,鲸鱼喷薄,岛屿苍茫,草树回郁,浪花菱叶,水鸟之歌,蛟龙之泪,悉藏于胸襟云梦之中,此诗中造化。孟浩然,音响最高,此学师广,习音律之人也。李义山,学得仙术,早役诗魔,一生篇什,无非鬼语也,自余纷纷,何足尽陈。”……大君曰:“日与文士论诗,以草堂为首者多矣,此言何也?”进士曰:“然。以俗儒所尚言之,犹脍炙之悦人口,真脍与炙也。”大君曰:“百体具备,比兴极精,岂以草堂为轻哉?”进士谢曰:“小子何敢轻之,论其长处,则如汉武帝,御未央,愤四夷之猾夏,命将荡伐百万罴熊之师,连亘数千里。言其大处,则如使相如赋长杨,马迁草封禅。求神仙,则如使东方朔侍左右,西王母献金桃。是以杜甫之文章,可谓百体之备矣。而至此于李白,则不啻天壤之不侔,江海之不同也。至此于王孟,则子美驱车先适,而王孟执鞭争道也。”大君曰:“闻君之语,脑中敞豁,怳若御长风上太清。第杜诗天下之高,文虽不足于乐府,岂与王孟争道哉?虽然,姑舍是而愿君又费一吟,使此堂增倍一般光彩。”[7](25)

众所周知,李白、杜甫二人是代表唐代诗歌成就的最高峰。在上述引文中,就李杜优劣高下而言,金进士明显尊李白胜过杜甫。他精确地总结出李白诗歌的审美特质,认为李白乃天上神仙,大力推崇李白浪漫诗情、自由不羁的诗风与气度。杜甫诗歌虽百体具备、比兴极精,成就远高于王维和孟浩然,不可轻视之,但是其与李白相比,在审美境界上还是“天壤之不侔,江海之不同”。对于金进士高扬李白之倾向,李瑢表示十分赞同,觉得听其言后脑中敞豁,如御长风上太清。显然,这也是作者诗学选择的表现。

其四,对宋诗的态度。作者在设计安平大君与金进士论诗这一情节上,只字未提宋人与宋诗。但在文中对宋诗还是有所提及的。小说开篇借吟咏苏轼之诗而入梦:“生(柳泳)独坐岩上,仍咏东坡‘我上朝元春半老,满地落花无人扫之句。辄解所配酒尽饮,醉卧岩边,以石支头。”[7](19)作者通过东坡的诗,成功渲染出荒芜、悲凉的气氛,为柳泳进入梦中世界从而倾听云英的爱情悲剧做铺垫。这既增加了故事的感染力,也说明作者对宋诗是很了解的。换言之,作者对唐宋诗歌的审美特征与主题意蕴都有清晰的认知。因此,在唐宋典范的对照之下,作者对唐宋诗进行了优劣高下的辨析后,确立了诗宗盛唐的观念且态度十分坚定和明确。即,作者处处以盛唐诗歌为典范,在李杜王孟等盛唐名家诗中找到了最合适的蓝本,毫不吝惜地将“天上神仙”“音响最高”“天下之高”等词用在评价盛唐诗人和诗作上,对唐诗的气象、精神风貌、天然的情韵表现出由衷的倾慕。而宋诗显然违背了他的审美追求,故而从未提及学宋或奉宋人为学习的模范。但值得一提的是,对于宋诗,作者只是加以回避,没有全盘否定和鄙薄。这也间接说明,其对宋诗还是保留着温情以及作为第二语言学诗者的矛盾心态,不想陷入纷争。

二、唐宋兼学:小说外李瑢及其所处时代真实的诗学倾向

《云英传》是一篇比较特殊的小说,虽然还未能脱离梦游录的叙事结构形式,但讲述的却是现实生活中的故事。如同小说中酷爱诗词歌赋、有很深的文学造诣一般,历史上,安平大君李瑢(1418—1453)虽然英年早逝,只活到36岁,但他在朝鲜朝世宗、文宗年间与集贤殿学士等当时杰出的文士们频繁交流、切磋诗艺,在书画、佛事等方面皆有很多贡献。特别是在诗文选集编写上,李瑢于1443年奉世宗之命全权负责《杜撰诗选》的编纂工作,又于1446年(世宗二十六年),与多名集贤殿文人一起挑选、编辑、整理唐宋八家的诗——《唐宋八家诗选》(共10卷)。其意在更快地普及唐宋诗,树立学诗之楷模,使学诗者开明、补学诗之缺遗,以振诗道。

文集的编纂,由于动机不同、编纂方式不同,就会产生不同的意义。因此,在中国古代文学中,至晚在梁代,人们已经自觉地采用选本的手段推进自己的文学主张。受中国文学选本的启示及自身学诗的切实需要,朝鲜半岛也出现了不少独立编纂的选本,而这些选本同样发挥着保存文献并光大本民族诗学遗产的作用,具有典范意义。既然有所选择,就必然会有其审美标准,体现出一定的选编宗旨。这些选本一方面能够影响诗风的演变,或者起到推波助澜的功能;一方面后人又能通过这些选本考察诗风的转变,从中窥见时代之风尚。

《唐宋八家诗选》a也是如此。由安平大君主导,通过集贤殿学士的编纂而完成的《唐宋八家诗选》是朝鲜朝第一部综合性诗选集。纵览该书的收录范围、编排方式、内容侧重,不难发现李瑢的用心。从韩国古代诗学“唐宋诗之争”的角度来看,《唐宋八家诗选》能够从较多的中国唐宋诗文中甄别出优秀作家的优秀诗篇,其所体现出来的诗学观念,正是朝鲜朝初期对唐宋诗认识的基调,并反映出当时文坛的整体发展趋势与唐宋诗风有着紧密的联系。

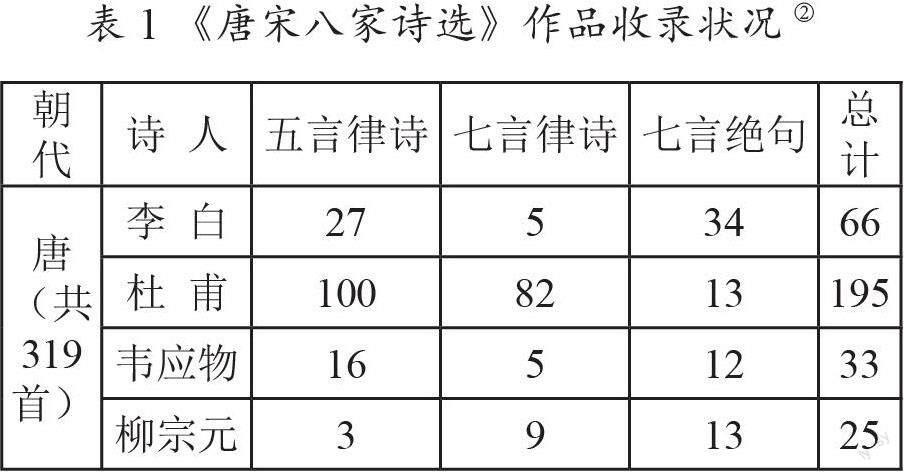

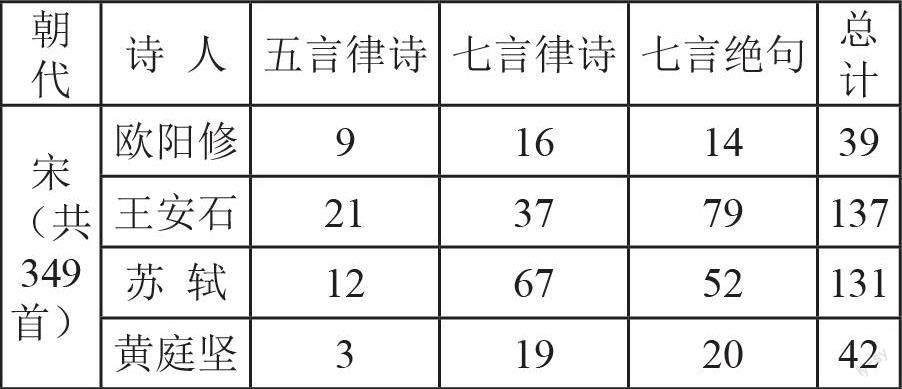

安平大君所指之“唐宋八家”与中国的“唐宋八大家”c是完全不同的,是其站在学诗者的角度,将阅读中积累的经验运用到自身的文学活动中。从上表可见,诗选集共收录唐朝文人4人,宋朝文人4人。在数量上,唐宋两朝较为均衡、平等。其中,选取杜甫、王安石、苏轼的诗最多。《唐宋八家诗选》中称近体诗典范者为杜甫和李白。李瑢认为,李白沿袭了古代修辞学的传统,将语言的艺术发展到了最高境界;而杜甫基于过去的传统诗法创造出了新的风格和新的形式美,并将此当作写诗的最大意义。选择韦应物与柳宗元这两位山水自然诗人为中唐时期的代表人物,其理由之一便是编者本身喜爱山水田园诗所具有的率真、清淡的风格。诗选集中收录的宋代作家有欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚。其中,欧阳修是通过诗歌改革克服晚唐与北宋初期诗风之弊端的重要文人;而王安石、苏轼、黄庭坚是基于欧阳修的诗风而建立了独立的宋诗体系,是宋代诗歌的杰出典范。此外,从同时代文人的叙述中可知,李瑢认为,“诗之体,盛于唐而兴于宋”[8](127),且其“雅爱涪翁诗,每咏玩不置,遂采其短章之佳者,粹而汇之”。[9](191)足見,李瑢沉醉于唐宋诗之风中,努力兼容唐宋两种诗歌审美范式。他虽喜爱黄庭坚,但对于唐诗却丝毫没有褒贬和尊黜的态度,显现出其融合唐宋诗学观念的审美价值取向。

崔恒(1409—1474)、朴彭年(1417—1456)、申叔舟(1417—1475)、成三问(1418—1456)等集贤殿学士在序跋文中也一致赞颂此诗选集的编选意义,并赞同李瑢对唐宋诗的编纂原则,言外之意,唐宋诗都是值得学习的典范。他们或言“逮唐宋间,声律大备”[10]137,客观地概括了唐宋两朝对声律发展的贡献;或从“气”出发,认为“诗自风骚以后唯唐宋为盛,唐宋间之所谓八家为尤杰然”[9](135);或从诗歌发展的历史规律出发,总结到“至唐有《三百篇》之遗韵,而宋之称大家数者,盖亦仿佛乎唐矣。后之论诗者,不过曰唐曰宋而已”。[10](136)他们均将唐宋诗并举,不分优劣。这些集贤殿文人作为朝鲜朝初期文坛的中坚力量,其唐宋诗观显然对朝鲜朝初期的学诗风气具有引领作用。

除了上述文人之外,本時期文人的诗学观点亦大多如此。将“唐音宋调”一同视为诗歌的两座高峰,没有门户之见。根据文人不同的喜好和实际需求,进而选取不同的方面来学习与实践,增强了本时期文人创作的丰富性和多样性。可以说,朝鲜朝初期(小说故事发生的时代)具有多元整合、兼容并蓄的诗风。文人言诗论诗视域宽阔,然尚未触及“唐宋诗之争”。

三、虚实之间:小说中推崇唐诗的原因探析

受中国唐传奇的影响及自身实际创作的需要,韩国古代文人在创作小说的过程中,将小说、诗歌及其文学思想相结合,展现出三者的互动关系。即,借助史传的历史叙事框架将体现时代风气的诗歌、文论融入其中。可以说,当时的文学思潮直接影响着小说创作,同时小说创作亦是对这一时期诗坛审美范型、总体面貌的文学记录。因此,一些看似只是为了彰显作者文学才华的诗学内容,实则是为了表现人物形象,紧扣小说的主题思想;一些与主题、情节无关、赘余,却可调整小说的叙事节奏,也是当时诗风的真实写照。

其一,出于表现个性解放的主题需要。在小说中,云英等宫女被封建礼教的维护者、执行者安平大君长期禁锢在与世隔绝的寿圣宫中,但以云英为代表的反抗者,不甘于被剥夺自由和爱情,她们敢于冲破高墙的阻碍,大胆地表露内心的情爱,积极主动追求向往的爱情。所以,小说的主题带有崇尚个性、真情、平等、自由等近代思想因素。而与宋诗相比,唐诗情思外放、不遮不掩,以吟咏性情为主,表现出生命主体的勃勃生机,这显然与小说的主题相契合。出于创作意识的要求以及对现实生活的关注,唐诗便进入到小说作者的期待视野中。

在小说中,安平大君让宫女各作一诗呈上。“云英之诗,显有惆怅思人之意,未知所思者何人,似当问询。云英见状,即下庭伏泣而对曰:‘遣辞之际,偶尔而发,岂有他意乎!今见疑于主君,妾万死无惜。大君命之(云英)坐曰:‘诗出性情,不可掩匿,汝勿复言。”[7](23)在后文中,宫女紫莺亦言:“诗出于性情,不可欺也。”作者反复强调并突出了诗歌的本质,注重个体情感抒写之意图是显而易见的。通过性情的抒发,自抒胸臆,进而表现出作者对受压抑、禁欲的生活状态的反抗。

故而,作者偏爱唐诗,特别是李白诗作,便是作者感受到了唐诗中个体情感和生命意识的无限丰富性。李白把狂傲不羁、任性逍遥、自由浪漫的精神融合到其诗作中,让作者感受到真个性、真性情的充分展露和率意抒发,生命色彩的绚烂和激情洋溢的气象。因此,作者处处亲近唐诗,将原本主张兼学唐宋的安平大君李瑢、金进士、门客、云英等宫女都书写成尊唐、学唐之人,这些叙述与当时朝鲜朝初期文坛的实际并不相符,其意明显是在减弱宋诗的影响、消解宋诗的有效性,抬高唐诗,尤其是盛唐诗的影响,传递了其树立盛唐诗歌独一无二的典范地位的叙述意图。

其二,源于17世纪诗宗盛唐的时代语境。16世纪末“三唐诗人”出现之后,唐风成为朝鲜朝诗坛的主导诗风。17世纪初,在明朝前后七子复古思想的影响之下,学唐之风更是蔚为大观,盛况空前,较为彻底地扭转了诗坛学宋之风以及唐宋并学的风气。李睟光(1563—1629)将韩国古代诗学中的“唐宋诗之争”,进一步明确为“学盛唐”与“学宋”之争,且与前人相比,其理论观点更加成熟和完善,并进行了极有深度的分析与思考。其《芝峰类说》虽论及宋诗的内容较为丰富,所占篇幅不小,然则批评之言亦多,这也是对诗人学宋诗而得其弊的感慨。在对诗歌本质的认识上,李睟光肯定和强调诗歌的性情。因性情是唐诗的精髓,故此力主学唐诗,对不学唐诗者之言嗤之以鼻,指出其学诗之误。李睟光独尊唐音之意溢于言表,并在诗学理论上封闭了宋诗发展的天地,拘束宋诗。许筠(1569—1618)追求随情适性的生活方式,他不仅肯定男女情欲,反抗封建礼教;也反对权威,提倡个性;认为天赋人才平等,亦主张不拘身份重用人才,成为了实学思潮的先驱者和启蒙者。在此思想的指引下,许筠旗帜鲜明地张扬诗歌的性情本质,对唐诗格外关注,推崇唐诗,他作诗以盛唐诗为范式,论诗亦以唐为基准。

所以,第一,在众多诗论家的推进下,诗坛呈现唐诗一统的声势。其中,盛唐诗盛行且居于绝对优势,是一代诗风之主流。在这一时期,朝鲜半岛诗坛学唐的复古论调与明代诗学关系紧密,但也存在少数肯定宋诗的声音。第二,对何为“唐宋诗之争”,学唐派与学宋派的划分愈发分明,这是对唐宋两种诗歌范型深入研究和学习的必然结果。第三,在这一时期,理论上争论的成果能够在诗学实践中证明,理想的诗学主张与创作的实际总体上趋于一致,反映出诗风的转变较为彻底,学唐呈现出“一边倒”的态势。在这样的历史文化语境下,《云英传》的作者必然会受“诗必盛唐”观念的浸染而力主唐音。

诗风的转变与其他诗歌运动一样必须要有诗学理论和创作实践两方面的共同推动才能最终完成。就朝鲜朝中期的诗坛而言,在李睟光、许筠等人的倡导下,诗论家进一步触及到学诗门径、诗格之争等内容,形成了比较系统的学唐理论。关注的焦点由主观印象、概括性的认知转变为诗法以及创作技巧上,阐释话语也愈加讲究。相关文人不仅能从整体上以唐诗为标准批评朝鲜朝诗歌,也能具体举出实例对唐朝或韩国古代某个诗人进行评论。在创作实践上,此一时期文人所作之汉诗也有着浓郁的唐诗韵味。此外,此一时期的文人创作国语歌辞时也自觉地到唐诗中寻找养料,后人亦能从中感受到作品的盛唐气象以及与盛唐诗风的诸多相似之处。

故此,我们通过对《云英传》的分析可知,小说中众文人学唐之倾向并非与朝鲜朝初期诗坛的真实风气相符,高举盛唐之旗帜显然是作者有意为之,旨在借助小说的形式来推广自己的诗学主张。另一方面也说明,对“诗必盛唐”观念的实践不只局限于汉诗和歌辞,在小说等其他文体创作中,也贯彻着当时文人对盛唐诗歌的赞许,自发向盛唐诗歌靠拢,充分显示出当时盛唐诗风正大行其道,甚至被独尊的绝对优势。

四、结语

15-17世纪是东亚汉文学的成熟期。东亚汉文学之抒情文学与叙事文学的创作都达到了一定的高度。[11]就这一时期中国的诗学风气来看,各诗派与宋、元相比更加繁杂、偏激,门户之见尤甚,总体而言不出前人议论之范围,在诗歌创作与诗歌理论方面沿袭着前代开辟的诗宗盛唐之路,论诗以复古宗唐为主,且居于绝对优势。明朝初期,以刘崧为代表的江右诗派作诗不取宋诗,并认为宋绝无诗;闽中诗派以林鸿为首,将唐诗进行分期,提出盛唐之诗才是正宗;茶陵诗派其宗唐贬宋之旨亦显而易见。明朝中后期,虽尊唐内部有所分歧,但前后七子“诗必盛唐”之言仍是主流,有诗人倡唐音而不专主一格;有的则更为激进标榜盛唐,排斥晚唐;有诗人以唐调为言;有的则学唐重在形式,剽窃摹拟。晚期,竟陵派有跳出“唐宋诗之争”与调和的意味,欲以幽深孤峭为作诗之宗旨。随着中国与朝鲜朝的频繁交流、文人间接触机会的增多,“诗必盛唐”的观念传入朝鲜朝,不仅影响诗人的诗学观及其创作,也改变了朝鲜朝诗风运演的轨迹。因此,“诗必盛唐”的时代风潮,在以《云英传》为代表的汉文小说中有着充分的体现。

同时这也说明,在韩国古代文学中,诗学理论与文学创作、诗歌与小说之间都具有互动关系,内在机理有很多一致的地方。实际上,从韩国古代传奇小说开始,到梦游录小说、爱情小说、英雄小说等不同题材小说的不断发展,创作者们或在小说中直接引用、化用诗歌,或运用诗歌典故,一方面推动故事情节的发展,既承担着事件的展开或伏笔的功能,又具有向对方传达情志的沟通功能;另一方面也提高了作品的抒情性,表现出作家的才能和個性,甚而逐渐成为韩国古代汉文小说的审美特质。[12](165)在共同的社会文化背景下,这种互动关系既有利于诗文与小说间的思想内容、审美趣味的相互渗透;也有利于不同文体之间优势互补,增添作品的抒情意味和叙事效果,生成新的价值;还利于文人群体利用小说的叙事方式对“唐宋诗之争”重新阐发,从而传递出作者的文学思想,亦可见“唐宋诗之争”传入朝鲜半岛的状况以及在传入后形式上的变异。这为韩国古代诗学或小说研究提供了新的视角,当然还有待于今后进一步挖掘与总结。

[责任编辑 张克军]