大学生“空心病”现象的成因及其对策研究

2024-04-17南锋霞南亚娟

南锋霞 南亚娟

近年来越来越多的大学生遭遇“空心病”的困扰。“空心病”现象是不当的家庭教育、功利的学校教育和社会转型期问题在大学生中的集中体现。家庭教育应为学生奠定健康的心理基础,学校教育和社会环境应使学生树立正确的价值观。家庭、学校和社会应合力帮助学生寻找自我,真正做自己。只有学生健康成长,才能释放巨大的心理潜能,才能有原创性的思想和发明创造,社会才能有源源不断的创新和发展。

大学生中的“空心病”现象及主要特征

原北京大学徐凯文副教授在第九届新东方家庭教育高峰论坛中提出,大学校园存在“空心病”现象。他以北京大学学生为例,结合自己的实际工作,提出了“空心病”是学生危机事件和心理问题背后的核心问题。大学生中非常优秀的学生得了貌似“抑郁症”,他们自称从未为自己活过,感觉到内心空虚,甚至找不到生命的意义。但是,抑郁症的治疗手段对这些学生不起作用,徐凯文副教授将这种现象称为“空心病”。

“空心病”现象一经提出,迅速在高校和学界引起热议。“与上世纪80年代‘潘晓讨论中将青年价值观问题‘意识形态化不同,目前的‘空心病讨论则是将青年价值观问题‘社会问题化。”[1]在徐凯文提出“空心病”之前,已有人用“空心”描述人的精神状态。英国诗人托马斯·艾略特的诗歌《空心人》和中国诗人罗雨的诗歌集《空心人》分别刻画了现代人的焦虑、空虚和中国“80后”知識分子在精神方面的困顿。“空心病”指的是人的内心空洞、精神空虚。中山大学马克思主义学院的吴玲在学术界关于“空心病”的现象描述和讨论的基础上,将“空心病”定义为:“青年群体由于缺乏支撑个体生存与发展的意义系统,以至于无法对自我的生存境遇进行有效解释与应对的一种精神世界的贫瘠状态。”[2]

“空心病”的特征主要表现在以下几个方面:

1、出现兴趣减退、无愉快感,主要表现为情绪低落。“空心病”与抑郁症相似,但是抑郁症的治疗方法对“空心病”无效,“空心病”的核心是意义感和存在感的缺失。

2、自我认同比较低。“自我认同这一概念最早由美国精神分析学家E·埃里克森提出并被用于青少年心理研究领域。他认为自我认同是青少年对自我本质、信仰和一生中的重要层面前后一致及较完善的意识,即个人的内部状态与外部环境的整合与协调一致。”[3]患有“空心病”的大学生不知道自己为什么活,不知道自己要成为什么样的人。他们按照他人的逻辑和期待生活,虽然有良好的成绩表现,但是却不是自我的真正发展诉求,无法满足自己的真实心理需求。

3、有强烈的孤独感和无意义感。有“空心病”的大学生虽然通常有良好的人际关系,非常注重维系在他人眼中的“好孩子”“好学生”形象,但是,他与周围的人并未建立真正的情感链接,不能从社会关系中获得有效的慰藉。他们在获得优秀的学业表现和成就之后,内心并没有充盈感和满足感,反而感觉空落落的。

4、有很强的自杀想法。一般病程在一年以上,都不是到大学后才有的,早在青春期就开始有“空心病”的征兆。

“空心病”现象与我们多年的大学工作经验和困惑相吻合。我们发现绝大多数学生的学业问题都不是学习能力问题,而是学习态度问题,更直接地说是心理问题。这类学生的根本问题就是没有解决“我是谁,我要成为什么样的人”的问题。这个根本问题没有解决,各种问题就浮出水面,上课迟到、旷课、挂科、留级甚至退学、人际关系冲突、感情问题、沉迷网络游戏等等接踵而来。

大学生“空心病”现象的根本原因

(一)不当的教养方式阻碍学生真实“自我”的成长

家庭教育奠定人一生的心理基础,不当的家庭教育为孩子一生埋下“心理隐患”。“空心病”问题是时下社会变迁所产生的弊病,当今社会经济迅速发展,产业结构调整、社会资源分配和行业更迭都呈现瞬息万变和非周期性的特点。生活进入快节奏的时代,压力传导之下很多家长都处于一种非理性的状态,心理上难免会产生烦躁、焦虑、迷茫等问题。焦虑的家庭教育往往不尊重孩子的成长特点和规律,罔顾孩子的个性和天资禀赋差异,压制孩子的正常要求和兴趣追求,一味地强制孩子迎合应试教育的要求,从而忽略了孩子教育与成长的丰富性和弹性。

从心理学的角度来看,“‘空心病其实就是一种‘习得性无助现象,是通过学习形成的一种对现实的无望和无可奈何的行为、心理状态。”[4]从动机心理学中的自我决定理论来看,“空心病”属于“无动力状态”。自我决定理论将人的动机分为三种:内部动机、外部动机和无动机。内部动机是专心致力于所从事之事,学习和探索过程中有愉悦感和满足感;外部动机强调的是行动之后的嘉奖和外在评价;无动机与“空心病”的“无动力状态”类似。

(二)功利的学校教育导致价值观缺陷

潜心育人需要一种境界。在现有体制下,教育的工具属性取代了教育的育人功能,教育功利化倾向以分数为导向,忽视学生的学习乐趣、个体差异和全面发展。当教育者被迫以牺牲孩子的成长为代价,来追求所谓的“好成绩”“好排名”时,我们的教育已经偏离了初心。

“空心病”是价值观的缺陷。青年学生身处于信息爆炸的网络时代,体验着超级迅捷和丰富的知识狂潮,处于人生观和价值观确立的关键时期。但是拥有诸多知识和良好外部条件的青年人,疲于追求世俗上的成功,鲜少有崇高的理想和英雄主义情怀。“那些一门心思追求世俗意义上的成功的人,才真的空心。得了这样‘空心病的人,为达目的,可以不择手段,不知道感恩,没有同情心,冷血到了极致。这样的人,就是钱理群先生所说的‘精致的利己主义者。”[5]北京大学钱理群教授曾痛心疾首地指出:我们的教育正在培养精致的利己主义者,这些学生极其精于用体制的力量来谋取个人的利益。“这样绝对的,精致的利己主义者,他们的问题要害,就在于没有信仰,没有超越一己私利的大关怀,大悲悯,责任感和承担意识,就必然将个人的私欲作为唯一的追求。”[6]

(三)社会转型期导致的“空心”问题

“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”[7]当代大学生中出现的“空心病”现象,只有置于当代中国所处的时代背景中,才能合理阐释其病理根源。我国目前正处于从传统社会向现代社会的剧烈转型中,青年的精神世界必然遭受时代的困境。

当代中国处于社会转型期,随着政治、经济体制的改革,催生了社会结构、社会心理和价值观念层面的变革。在急剧的社会变迁中,产生了传统与现代、旧与新的断裂。“一切固定的古老的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。”[8]一方面,传统的精神体系无法适应现代的生活。另一方面,现代性的价值体系又不能很好地发挥引导作用,这容易使得青年陷入矛盾、迷茫和困顿之中。正如安东尼·吉登斯所言:“在现代性背景下,个人的无意义感,即那种觉得生活没有提供任何有价值的东西的感受,成为根本性的心理问题。”[9]在这种巨变中,社会的主流意识从传统的价值理性逐渐转向现代的工具理性,导致投机主义、实用主义和功利主义的盛行,经济收入在很大程度上决定着一个人的成功与否和社会地位。这种价值观影响下,青年大学生如果未能得到其他积极正面的指导,则易出现自我怀疑、精神空虚和价值观缺失的问题。

在当今大学生所面临的多元思想文化格局中,价值虚无主义的影响需格外关注。“价值虚无主义是现代社会最深刻的精神危机”,[10]根源“在于生命个体的自由被抹杀,生命个体的独立人格遭窒息,而导致这种抹杀和窒息的最重要的力量,就在于近代以来所形成并型塑着人们生活的种种抽象物”。[11]这里的抽象物一方面是指自由主义、激进主义、消费至上、娱乐至上等抽象观念,另一方面是指奴役个体生命,剥夺个人自由和独立人格的物的力量。当一个人把与自身生命无关的“抽象物”作为追求目标时,就会沦为种种虚假意义的工具和牺牲品。

解决大学生“空心病”现象的对策

(一)家庭教育应助力青年的同一性确立

心理学家针对青少年的心理发展问题有诸多研究,E·埃里克森提出的“自我同一性”理论和“空心病”现象最为相关。自我同一性是指个体在探索自我的发展中,对自我的探寻和认知以及对自己的人生观、价值观、职业、理想的选择和思索。E·埃里克森曾说:“在人類生存的社会丛林里,没有自我同一感也就没有生存感”。[12]E·埃里克森认为,青少年期是确立同一性的关键时期,这个时期主要集中在12-19岁左右。所以,青春期也就是中学阶段可能是“空心病”的早期发病期,家长要格外注意。事实上,并不是在青春期才开始对自我同一性的思考,早在幼儿时期,个体就已形成了初步的自我感知。只是,青春期往往是第一次有自我觉察的意识来回答“我是谁”的问题。

自我同一性研究的集大成者是玛西亚,创建了自我同一性理论模型。他根据E·埃里克森同一性理论中探索和投入的程度这两个主要变量,组合出四种类型的同一性状态。第一种类型是同一性确立:青少年通过积极探索,认真思索以前累积的各种关于自我及社会的认知,对自己的职业、未来和努力方向做出选择,同时坚定、积极的投入到自己选择的前进方向中。第二种类型是同一性延缓:青少年正在积极地探索中,但是对自己的未来和发展方向尚未做出明确选择,正体验同一性困扰。第三种类型是同一性封闭:青少年没有遭受过同一性危机,也没有进行自我探索的条件和机会,由父母等权威人士代替个体对将来生活和目标做出选择,过早确立自己的目标,其实这是一种盲目认同。第四种类型是同一性扩散:不管有没有遭遇过同一性困扰,此类青少年对自己的未来和生活没有做出任何探索,也不抱有任何憧憬和希望,他们没有追求的目标或价值。

这四种类型是:其一是我积极探索和投入,为自己的目标奋斗;其二是我积极探索,努力寻找自己的方向和奋斗目标;其三是我没有积极探索过,我为别人为我设定的目标而努力;其四是我没有目标,也不去积极探索。显然,第四种类型即没目标也不努力寻找的孩子更容易得“空心病”。第一种类型,我为自己的选择和梦想努力的个体最可能对“空心病”有较强的免疫力。其次是第二种类型,积极探索自我发展方向,寻找努力方向的个体;和第三种类型,虽然不是自己积极探索确立的目标,但是也在为既定的目标奋进。

“人们对人生意义、生命价值、命运走向等重大人生问题的探索与追问始终根植于内心深处,处于精神需求的高级层次,这些探求关乎精神世界的格局与境界。”[13]为了让孩子对“空心病”有免疫力,父母应努力为孩子创造自由的成长环境和氛围,鼓励孩子积极探索自我,自由发展自己的兴趣爱好,在青少年时期早日确立自己的人生目标和方向。在这种情形下,个体会自主探寻“我是谁”“我要成为什么样的人”的基本问题,一旦解决了这两个问题,他们就不易在未来的人生道路中迷失自我。

(二)学校教育应回归育人本质

教育者和教育体系应去“功利化”,回归教育的“育人”属性:归还和保护学生成长过程中应有的兴趣、选择性、自主性和快乐。教育必须回到根本,即人的全面自由发展,让每个人都成为“真正的人”。学习不仅是为了适应外界,更是为了自己内心的丰富。学习对学生来说最核心的应该是为己的,不是为别人学的,不是为父母学的,而是为丰富自己学的,这才是真正的教育。学生通过自己学到的东西再回馈社会,这是教育的一个附属产品,是一个良性循环。学生为自己学的一个客观结果就是他一定会回馈社会,让社会变得更好。学生如果自己都不丰富,是没有能力为社会好,甚至有可能是破坏社会的。

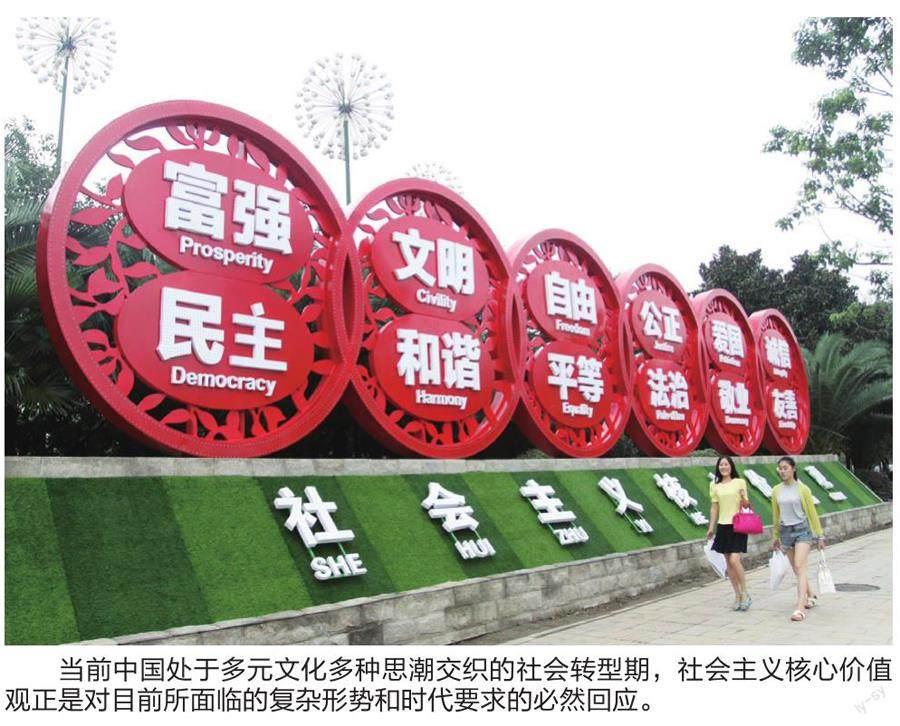

(三)整个社会应积极倡导和践行社会主义核心价值观

当前,中国处于多元文化多种思潮交织的社会转型期,社会主义核心价值观正是对目前所面临的复杂形势和时代要求的必然回应。富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善,这24字的社会主义核心价值观,从国家、社会和个人三个层次全面总结了社会主义核心价值观的精神内核,承接了中华优秀传统文化和人类文明优秀成果,凝聚了全党全社会的普遍价值共识,为实现中华民族的伟大复兴提供了清晰的价值追求。

我们要在社会主义核心价值观的引领和凝聚下,强化实践养成和教育引导,发挥社会主义核心价值观对公民素质、民族责任、文化自信、道德修養的示范作用,把社会主义核心价值观内化为个人行为和思想的各个方面,转化为莘莘学子自觉的行为习惯和情感认同。

(四)高校应发挥团体心理咨询的优势治疗“空心病”

利用学校的心理咨询中心,聘请专家,设计针对大学生“空心病”的团体咨询方案。在校内广泛发布治疗“空心病”的团体咨询招募令,聘请专家带领报名者做团体咨询并对咨询效果做进一步评估,不断调整和完善团体咨询方案。利用团体心理咨询的优势,让学生自由探索,通过沙盘游戏、OH卡技术、绘画心理等一系列重塑自我的活动,激活学生被压抑的心理能量,提升学生的自主感、归属感和意义感,助力学生真实自我的成长,满足马斯洛所提出的实现自我的最高追求。

结 语

在大学生“空心病”现象的背后,问题表现在当下的迷失,但究其根源在于以往的家庭教育、学校教育和社会大环境。所以,我们期待家长能从孩子健康成长的角度,以长远的眼光,来给孩子创造一个相对自由和有爱的家庭环境,这既是孩子的福祉,家庭的福祉,更是社会的福祉。学校教育也不要唯分数论,应以培养有健全人格、有责任感、有幸福感的“人”为己任。社会大环境上也要充分发挥社会主义核心价值观的引领作用,帮助学生树立积极的人生观和价值观,培育担当民族复兴大任的时代新人。

参考文献

[1]范雷:《当前青年价值观变迁主要特点》,载《中国青年报》,2017-04-17(02)。

[2]吴玲:《现代性视角下中国青年“空心病”的诊断与治疗》,载《当代青年研究》,2018(1):80页。

[3]姜微微:《当代青年自我认同危机及其重构路径——以80后早衰现象为例》,载《中国青年社会科学》,2015(4):99页。

[4]刘惠军:《避免“空心病”,需打破“习得性无助”》,载《健康报》,2017-05-05(06)。

[5]张鸣:《大学生最大的“空心病”是世俗化》,载《廉政瞭望》,2016 (24):53页。

[6]钱理群:《大学里绝对精致的利己主义者》,http://www.360doc.com/content/16/1123/19/451431_608877195.shtml。

[7]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,2012:2页。

[8]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,2012:403页。

[9]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同》,赵旭东、方文、王铭铭译,北京:三联书店,1998:9页。

[10]刘宇、秦小兵:《论现代社会的价值虚无主义及其扬弃》,载《江汉论坛》,2015(4):62页。

[11]贺来:《寻求价值信念的真实主体——反思与克服价值虚无主义的基本前提》,载《社会科学战线》,2012(1):3页。

[12]E·埃里克森:《同一性:青少年与危机》,孙名之译,杭州:浙江教育出版社,1998:115页。

[13]操菊华:《精准思政理念下青年学生的精神需求图景及其引导》,载《湖北社会科学》,2021(6):140页。

作者简介

南锋霞 西安交通大学档案馆馆员,研究方向为档案育人

南亚娟 西安交通大学彭康书院副教授,研究方向为思想政治教育