文化记忆空间下的精神共同体

——论奥古斯特·威尔逊《两列火车飞驰》

2024-04-15李洋华

李洋华

(乐山师范学院 外国语学院,四川 乐山 614000)

记忆研究始于19 世纪末20 世纪初,一开始关注的是“个人记忆”的心理学层面,而后转向“集体记忆”的社会学研究。扬·阿斯曼将文化纳入记忆研究,将集体记忆分为交往记忆和文化记忆。之后,文化记忆研究被广泛运用到文学研究中,形成“文本和记忆密切关联,文本作为媒介阐释记忆,记忆被文本化”的共识。奥古斯特·威尔逊的《两列火车飞驰》(1969)是一部充满个体记忆和集体记忆的戏剧。此剧故事发生在20世纪60 年代匹兹堡希尔区一个美国黑人孟菲斯开的餐馆里。剧中没有中心人物和情节冲突,主要由剧中人物通过回忆和讲述各自遭遇来推动剧情发展。

笔者认为剧中琐碎的个人回忆彼此交叠,展现了受旧城市改造项目影响,黑人社区空间和精神上的分崩离析;黑人口述传统和约鲁巴神话①则使得文化记忆再生产,在文本中构建了一个超越血缘和地域的精神共同体。这种以文化记忆为基础的共同体建构是一种“‘将(族裔)经历理论化’的过程,即某种在权力结构中进行叙述、抵抗族裔失忆、保持文化在场、加固族裔共同体的过程”[1]56。通过构建以美国黑人文化记忆为基础的精神共同体,文本打破美国白人主流社会对社会记忆的选择和控制,对抗美国黑人对历史的遗忘这一社会现象。

美国学者主要使用帕克“社区研究”的概念,分析剧中黑人社区在美国黑人身份建构、历史延续和文化传承等方面的作用。威尔逊通过戏剧“从事某种形式的社区建设。[他]希望,从某种意义上说,让他们的观众有一种集体的心态,让他们的观众从对个人的狭隘关注转向对更大的社会关注”[2]19,因此他在戏剧中“呈现了个体和社区的互动,而不是分离”[3]33。摩纳哥指出:“通过选择使用社区作为家庭结构,威尔逊再次强调了文化联系的价值。”[4]99社区本质上是一个以地域组织起来的人口,社区里的人处于相互依存的关系,“社区”也可以看作“地域共同体”。

当代语境下的共同体,超越了血缘和地缘的层面,转向精神、宗教和文化。美国学者从社区视角对威尔逊的研究,为笔者的研究提供了有关“地域共同体”的理解。在此基础上,笔者突破社区的概念,分析剧中以文化记忆为基础的精神共同体建构。“以文化记忆建构记忆共同体可以有效维护共同体的同一性和延续性,也最能体现共同体成员的共同利益。”[5]171文化记忆通过反复使用的高度符号化、极具象征意义的文本、意象和仪式,帮助个体获得身份认同和归属。宗教神话、传统习俗和音乐作为文化记忆的媒介,帮助人回归到原初的情感中,形成神圣牢靠的纽带。

一、孟菲斯的餐馆——交往记忆和文化记忆的展现场

集体记忆由交往记忆和文化记忆两部分组成。交往记忆指“对刚刚逝去的过去的回忆。这是人们与同时代的人共同拥有的回忆……随着它的承载者而产生并消失的”[6]44。文化记忆则是关于“发生在绝对的过去的事件”,具有神圣的因素,以“被固定下来的客观外化物”为媒介。[6]51两种记忆都需要媒介来展现和传承。文化记忆共同体是以共享的文化记忆以及在共享过程中对文化价值的认同为基础形成的。

孟菲斯的餐馆是交往记忆和文化记忆的展现场。一方面,它取代处于奔溃边缘的黑人社区,被赋予“救赎的力量——[是]一个可以促进美国黑人故事被讲述和聆听的空间。”[7]195同时,一些文化记忆元素也在角色的个人回忆中得以传达,完成了文化记忆的再建构和传承。另一方面,餐馆的菜谱和地理位置的神话隐喻作为客观外化物,向剧中角色以及戏剧观众呈现了再生产后的美国黑人文化记忆。

(一)口述故事——个体记忆的交织和再生产

威尔逊在访谈中提到:“任何时候,只要舞台上有五个美国黑人,那么他们自然而然地就会讲故事,因为故事是传递文化信息、观点和态度的唯一途径。”[8]119因此,他的戏剧淡化人物动作和心理,基本是通过口述故事这一传统来推进。角色在闲聊中展开回忆,讲述过去的经历和遭遇。这样,个人回忆“从意识的可能性脱胎换骨为语言的现实性,实现了在社会层面而非自然层面的第二次诞生,成为可供认知、交流和建构的文化现象”[9]86。社会的权力阶级决定了社会回忆的选择和遗忘。黑人的历史是被美国主流社会轻描淡写甚至刻意遗忘的历史。记忆的“‘可靠性’要求我们尽可能地接近历史真实,还原历史本来的面目,属于本体论的范畴,关乎现实;而‘有效性’要求我们深化对历史的反思,增进我们对人类良知和社会道德的思考,属于认识论的范畴,关乎对现实的建构”[9]90。不同于大多数描述美国黑人遭遇,谴责白人压迫的抗争性话剧,在《两列火车飞驰》中,轰动19 世纪60年代的重要历史事件黑人民权运动和黑人权力运动只是通过背景音效被暗示或者被剧中人物随口一提。而个体日常的遭遇却被详细地描述出来。“通过这些回忆和叙事所建构出的历史图像,是一种‘日常的历史’,一种‘来自底层的历史’。”[6]45由此可见,威尔逊追求的不是真实历史的复现,不是回忆的可靠性,而是回忆的有效性。他通过戏剧重述黑人自己的历史和建构黑人自己的现实,去抗衡主流社会对黑人历史的选择和遗忘。

因为身份、回忆发生的时间和空间不同,不同主体对同一事情的回忆会不同。这种互文性使回忆变得不确切,令人怀疑,但正是这种不确定性促进集体中的主体补充、修正和整合记忆,构建有效的记忆空间,实现对过去的反思。剧中韩邦的遭遇通过霍洛威和孟菲斯的视角被讲述出来,成为人们共享的互文性回忆文本。在霍洛威的版本中,韩邦被白人老板鲁兹欺骗和剥削,是典型的种族主义受害者。可是孟菲斯的版本中则指出错在韩邦自己,因为“他[韩邦]让鲁兹决定用什么来支付他的工作”,所以是“他让鲁兹把他自己给逼疯了”[10]24。威尔逊没有指出霍洛威和孟菲斯的版本谁真谁假,只是将两个版本一前一后呈现起来,构建了一个供集体反思和判断的记忆空间,促进集体成员围绕同一事件形成新的价值认同。

讲故事和听故事都是构建个人关系的文学表征。集体中的个体互为听众,他们对故事内容的情感态度,成为判断彼此共同体归属的标准。他们“以理解为旨趣,以我们为视角,以语言为媒介,以共识为最终目标,以交往理解为依据展开以言施为目的的话语交往,从而形成特定的社会关系。”[11]116任何个体的记忆都要被放置到群体的环境中考虑才有意义。个体记忆转变成集体记忆,个体间始形成新的情感联结和认同,奠定了精神共同体形成的基础。

黑人民族历史在美国官方历史叙述中失语,也逐渐被黑人自己遗忘。黑人社区的瓦解加剧了历史文化失忆的情况。剧中,孟菲斯的餐馆代替正在瓦解的社区,成为回忆发生的场所,帮助个体记忆的交织和再生产,实现文化记忆的呈现。

(二)记忆媒介和十字路口的神话隐喻

事和物象“可以营造诱人回忆的氛围,充当激活或激发主体进行记忆的催化剂”[9]87。舞台设置中,孟菲斯的餐馆墙面木板上有一块巨大的菜单板。菜单板的另一边写着前一天彩票的中奖数字组合“651”。菜单板一直作为背景,贯穿整部戏,展现出美国黑人的饮食特点和饮食氛围。菜单板上的菜被统称为灵魂料理,是美国黑人在贩卖至美国为奴的几百年中发展形成的饮食,承载了美国黑人的文化记忆。斯诺德格拉斯指出,灵魂料理可以“重新点燃美国黑人的集体意识,因为这些熟悉的味道和共有的烹饪方式犹如传家之宝一样通过口述的方式在烹饪者中代代相传”[12]188。剧中人物来到餐馆,通过相同的饮食习惯唤起深埋在饮食中的文化记忆。记忆得以实现社会层面的二次生产,构成一个新的记忆空间,将个体成员联结起来,唤醒内部彼此的认同和文化精神共同体意识。

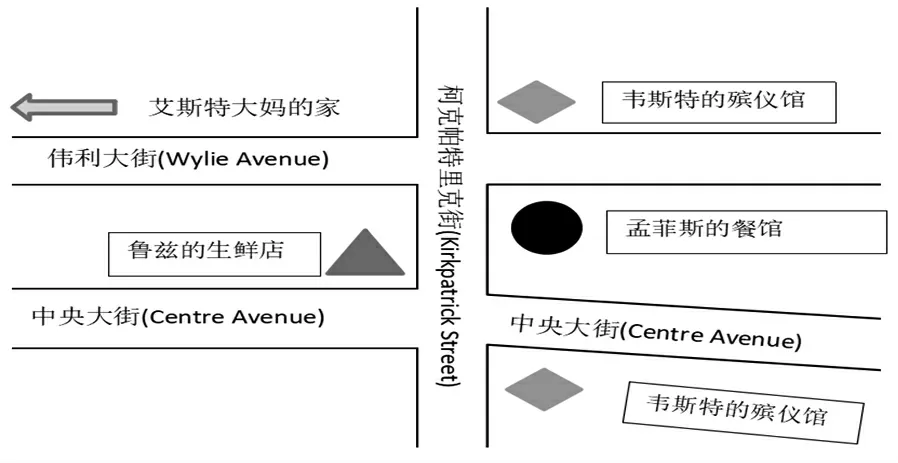

另一方面,餐馆的地理位置含有约鲁巴神话中十字路口的隐喻,成为文化记忆可以附着的媒介。首先,匹兹堡坐落在阿勒格尼河、莫农加希拉河与俄亥俄河的交汇处,是一座处于河流十字路口上的城市。其次,孟菲斯的餐馆位于伟利大街、中央大街和柯克帕特里克街交汇的十字路口(见图1)。在约鲁巴宗教中,“十字路口象征天堂和尘世,西方和东方,南方和北方的交错,为信仰者打开了世俗和神祗智慧之门。”[13]164孟菲斯的餐馆左右两边都是韦斯特的殡仪馆,对面是鲁兹的生鲜店,伟利大街的尽头是艾斯特大妈的住所。生鲜店象征俗世,殡仪馆象征死者世界,艾斯特大妈的住所则是连接现在和过去,救赎黑人精神和灵魂的圣地。孟菲斯的餐馆介于神灵、死者和活人三种不同世界之间,是“物质和精神”交汇的十字路口,被高度符号化,即隐喻了黑人原始神话,指涉习俗和文化,又提供了交往记忆和文化记忆交织的空间,成为文化记忆附着的客观外化物,将文化记忆景观化。

图1 孟菲斯餐馆地理位置图解

通过孟菲斯的餐馆,个人回忆得以传达成为交往记忆,进而实现文化记忆的再建构和传承,形成唤醒个体间的认同和精神共同体意识的记忆空间。

二、霍洛威和艾斯特大妈:文化记忆专职承载者

交往记忆具有时限性,一般是80 到100 年,而文化记忆的时间结构则是“神话性史前时代中绝对的过去”,并且始终拥有“专职承载者(Tr·ger)”。[6]51剧中霍洛威和艾斯特大妈暗示了约鲁巴神话中的相关人物,具有神性,承担文化记忆专职承载者的职责。

(一)霍洛威:埃舒的化身

约鲁巴神话中埃舒(Esu)是十字路口的守护神,类似于古希腊罗马神话中的赫尔墨斯,作为信使,穿梭于神灵、死者和活人之间,负责指引人类去“洞察必须解决的一切对立,从而实现平衡、健康和富足的生活”[13]153。当剧中角色陷入困境的时候,霍洛威总是提议他们去拜访艾斯特大妈获取心灵救赎。另外,霍洛威没有在剧中讲述自己的过去,而是大篇幅讲了三个有关黑奴的故事,引起餐馆其他人的激烈讨论,很像埃舒在引导人类去洞察世事。在霍洛维的引导下,其他角色针对这三个故事,渐渐形成集体共有的价值取向和情感连接。当关乎过去的一段记忆被集体接受,这段记忆也就变成文化记忆。

“对于文化记忆来说,重要的不是有据可查的历史,而只是被回忆的历史。”[6]46在“漏水桶”故事中,霍洛威以漏水桶为喻,阐明金钱在白人和黑人之间的流通轨迹,指出在白人把控的经济体制下,黑人即使努力工作,经济上也不会有任何改善。在“黑鬼人垛”故事中,霍洛威形象地描述黑人奴隶就像干草一样一垛垛被奴隶主摞起来,指明南方种植园经济对黑人奴隶的剥削。在“黑鬼和手枪”故事中,霍洛威指出武力的重要性。当其他人抱怨生活的时候,霍洛威一针见血地指出黑人自身的惰性、社区暴力和犯罪行为等社会问题,和其他人唱反调。霍洛威讲的和其他人的讲话内容格格不入。他不关心个体遭遇,更关注民族整个群体的苦难,并且总带着一股自嘲,语言风格和内容形成巨大反差。听者更易于在被逗笑之后,审视自身,思考美国黑人当下困境的症结所在。他讲的故事是快被人们遗忘的集体回忆,和其他角色的个体回忆互为补充,相得益彰。他抛出话题,引导其他人展开讨论,推动个体在讨论中形成情感和价值观的共享与认同,履行专职承载者的职责,唤醒文化共同体意识。

(二)艾斯特大妈:奥顺的化身

霍洛威讲述的是美国黑人历史中零散的记忆碎片,缺乏整体性。艾斯特大妈的职责则是整合记忆碎片,将记忆抽象化和仪式化。

艾斯特大妈从未在舞台露面,只是出现在人们的讲述中,充满神秘色彩。她的英文名字Aunt Ester 指涉英语中祖先(ancestor)一词。她生于1619 年,“和1617 年北美洲殖民地奴隶制的诞生联系在一起。”[12]83传闻她能够通过类似巫术的原始仪式连接现在和过去。这样的人物设定无法用科学来解释,但却符合约鲁巴宗教宇宙观。约鲁巴人认为:“同时存在着两个世界,一个是灵魂世界奥朗,一个是肉眼可见的世界阿耶。”[14]170两个世界的存在决定了两个层面的现实。人类可感知的世界是处于第一层面的现实;而人类不可感知的世界,比如死者,神灵等这些按照现代西方科学被认为是不真实的东西,是第二层面现实。322 岁的艾斯特大妈就是属于第二层面现实。她住所红色的大门也彰显着她非同一般的身份,因为红色“对于大部分尼日利亚约鲁巴人来说是‘至高无上的颜色’”[15]77。每当拜访艾斯特大妈的人要给她钱作为答谢时,她会让这些人把钱扔到河里,并肯定地告诉他们她会收到这些钱。艾斯特大妈和河流以及过去世界的关系让人联想到约鲁巴神话中的河流女神和智慧女神奥顺(Oshun)。和奥顺一样,她可以在现实世界和灵魂世界自由通行。这种相似性和关联性将她神化成为美国黑人传统、民俗、宗教和历史的承载者,帮助美国黑人建构文化记忆共同体。

根据孟菲斯的回忆,艾斯特大妈会为拜访者举行降神会。她将手放在寻求帮助的人头上,让他们事无巨细地讲述自己的一生。在倾述和聆听中,求助者的回忆成为了艾斯特大妈的回忆,世俗的个体记忆通过重复的固定仪式转变为神圣的文化记忆,进而被当作关于美国黑人起源的神话传说,深深植入拜访者的意识,进入这个民族的集体意识中。“回忆着的群体通过忆起过去,巩固了其认同。通过对自身历史的回忆、对起着巩固根基作用的回忆形象的现时化,群体确认自己的身份认同。”[7]47也就是说,个体通过文化记忆获得一种肯定,同时在回忆、选择、想象和重新阐释个体记忆中,实现文化记忆的二次生产,获得了集体认同感。民族的历史也通过文化记忆“拥有了可持续的规范性和定型性力量”[6]47,增强文化记忆共同体生成的基础。

三、音乐重响,故人已逝——共同体意识的萌生

布鲁斯音乐是“美国黑人集体对世界做出的文化回应”[16]561,是美国黑人传统文化中的瑰宝,也是黑人文化记忆的客观外化物。威尔逊在戏剧中“使用音乐——或缺乏音乐——来提醒观众注意该剧的性质”[17]63,增强戏剧的仪式感和神圣性,而韩邦的死亡作为仪式的“牺牲”和“祭奠”推进了剧中人物的行动,以群体共同体意识的觉醒宣告仪式的结束。

(一)布鲁斯

布鲁斯起源于美国南方黑人作为奴隶在劳动时抒发深邃情感的随口吟唱和福音音乐,以歌曲的形式讲述美国黑人的生离死别,“通过音乐这一口头文化,他们活出自我,讲述‘他们是谁’,并且保存他们的文化。”[18]109剧中餐馆里的一台投币式自动唱机已经坏了两年,直到戏剧最后一场孟菲斯和斯特林拜访了艾斯特大妈回到餐馆后,它神奇地好了,久违的布鲁斯在餐馆响起,标志着一种集体意义的产生。

最后一幕,布鲁斯音乐始终处于缺失的情况,因此剧中角色以自身身体和声音为媒介,演绎自己的独奏。“孟菲斯吹小号。丽莎弹钢琴。斯特林演奏特诺萨克斯。韩邦演奏深情的中音萨克斯。韦斯特吹长号。霍洛威是鼓,伍尔夫是贝斯。”[17]69他们的语言独奏彼此呼应,向观众吟唱一个关于非洲裔美国人因为缺乏权力,所以无法制定规则,最终输掉政治游戏的故事。而在接近剧终之时重新响起的布鲁斯将戏剧推向了高潮。孟菲斯与斯特林两人的行为和态度发生了积极转变,突破语言,采取了实际的行动改变自身的困境。孟菲斯向城市委员会表达他反对社区拆迁的决心,捍卫餐馆和希尔区的存在。斯特林向丽莎表白,稍后又冲进鲁茨的生鲜店为韩邦夺得了火腿。他们不再演奏各自的独奏,而是为了同一目的聚到一起,共同完成“演奏”,展现出集体认同和共同体意识的生成。

(二)死亡和悼念

死亡不是结束,而是新的开始。韩邦的骤然离世使“孟菲斯餐馆里停滞的团体获得了一种新的活力”[2]15。孟菲斯让丽莎在送给韩邦的鲜花卡片上写“鲜花来自每一个人”,斯特林“手里提着一个大火腿,脸和手都流着血”[10]99。他们用各自的方式来悼念亡者。悼念亡者是处于交往记忆和文化记忆之间的现象,“是一种典型的‘对集体起到促成作用’的记忆。一个集体在回忆中建立了与亡者的联系,从而确认自己的认同。”[6]58鲜花、火腿和鲜血不仅是在悼念韩邦的去世,也是在庆贺其他角色精神上获得的新生和洗礼。“同情和博爱可以使现世人们的情感纽带牢固,而对历史和死者的虔敬是命运共同体得以时代持续的前提。”[19]133剧终聚在一起的个体表现出继续前进的精神,彼此孕育出一种共情和民族凝聚力。孟菲斯、斯特林、丽莎不再是独立个体,而是一个群体,在韩邦的死亡中获取文化记忆,最终获得归属和认同,萌生出共享记忆、信仰和道德的文化记忆共同体意识,展现出要将文化记忆永远传递下去的决心。在交往记忆和文化记忆张力的影响下,观众通过在场观看,也成为集体成员之一,感知戏剧中传递的文化记忆,产生不同程度的文化记忆共同体意识。

四、结语

威尔逊反思当代美国黑人身份困境,通过文本重构文化记忆,形成精神共同体来对抗现实中对黑人过往的遗忘,打破美国主流社会权力对社会记忆的决定权,引发对主流文化记忆的观照和审视。剧中看似漫无目的的日常交流和故事分享将个人记忆转变为文化记忆,促进故事分享者和倾听者之间的情感联结和认同,增强民族凝聚力。高度符号化的文化意象和宗教仪式则作为媒介,向个体传递稳定持久的文化记忆,确认和巩固群体间的认同,唤醒文化记忆共同体意识。从文化记忆的角度解读剧本,有益于理解剧中指涉的美国黑人历史、信仰和文化。同时,对记忆生产,再生产和传递的思考,关注文化记忆对生成共同体意识的作用方面,也具有现实意义。

注释:

①约鲁巴宗教是西非尼日利亚约鲁巴人的传统宗教,多神论,信奉大大小小1700 多个神。这些神会有血亲关系,并以至高神奥罗伦(Olorun)为首。