成长叙事与政治美育: 论红色经典电影中的少儿形象及其当代回响

2024-04-15万兴

万兴

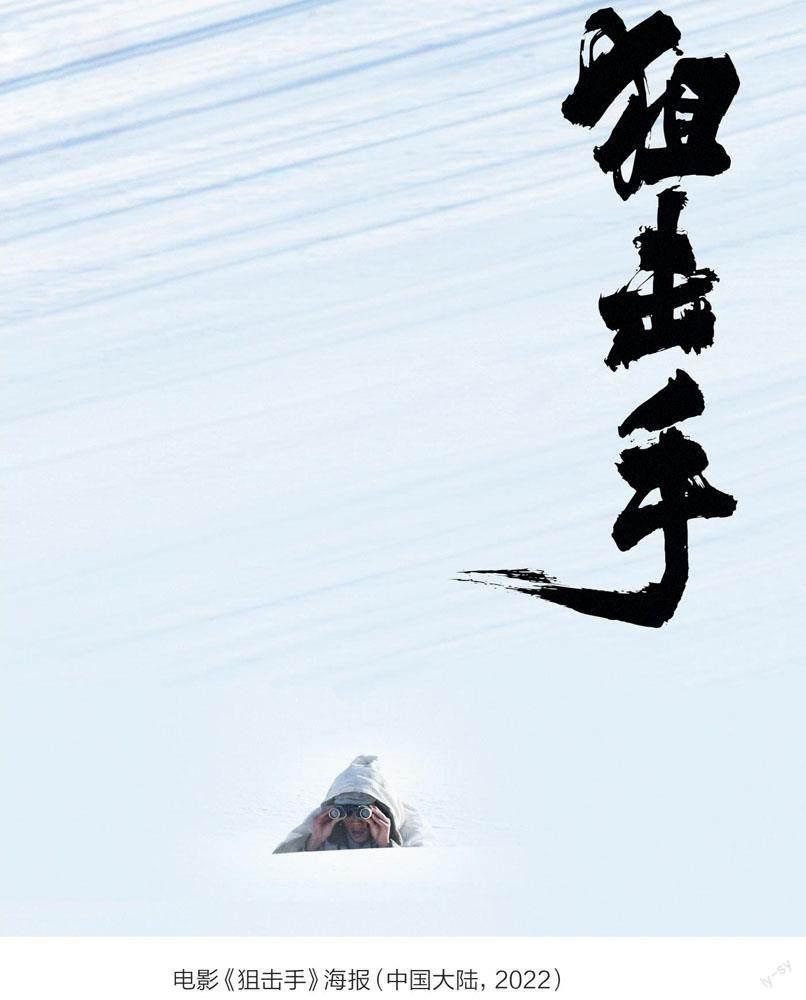

在中国文艺界,“红色经典”一词具有专属内涵,据孟繁华考证,“红色经典,是指1942年以来,在《延安文艺座谈会上的讲话》指导下,文学艺术工作者创作的具有民族风格、民族作派、为工农兵喜闻乐见的作品。这些作品以革命历史题材为主,以歌颂中国共产党领导下的人民民主革命和社会主义建设为主要内容”[1]。因此,红色经典不仅仅指革命文学这一单一体裁;新中国成立至今,有大量电影工作者不断以真实革命历史事件、革命英雄的感人事迹或文学工作者创作的革命小说为蓝本,改编、再创作并拍摄出一大批兼顾政治宣传导向和文艺审美气息的红色经典电影。红色经典电影着重刻画的人物形象谱系,战斗英雄、地下工作者或具有觉醒意识的学生群体等都为观众所常见,例如《英雄儿女》(武兆堤,1864)中的战士王成,《羊城暗哨》(卢珏,1957)中的侦查员王练,以及《青春之歌》(崔嵬/陈怀皑,1959)中的女学生林道静等。而在另一些红色经典电影中,少年儿童则成为主人公或重要角色,他们具有机智、勇敢的斗争气质,因为年龄幼小、体型矮弱而不为敌人重视,由此反而可以肩负极为关键的革命任务,为革命斗争贡献出自己的一份力量。1954年拍摄完成的电影《鸡毛信》(石挥,1954)首次成功地塑造了少儿革命英雄海娃,他勇于斗争、善于斗争,既有着少年儿童的稚气,又充满为抗日事业勇敢奉献的机智力量。自《鸡毛信》以后,表现少儿坚强、勇敢、聪慧地参与革命斗争的红色经典电影层出不穷,《红孩子》(苏里,1958)、《民兵的儿子》(黄粲,1958)、《小兵张嘎》(崔嵬/欧阳红樱,1963)、《闪闪的红星》(李俊/李昂,1974)等电影为几代人耳熟能详;进入21世纪后,则有《狩猎者》(孔笙,2005)、新版《智取威虎山》(徐克,2014)、《长津湖》(陈凯歌/徐克/林超贤,2021)、《狙击手》(张艺谋/张末,2022)等一系列战争题材佳作,其中塑造的一个个少儿英雄,都深受广大观众喜爱,留下了深刻隽永的银幕映像。

少儿形象出现在红色经典电影中,意味着中国共产党领导的革命事业具有人心所向的政治底气:不仅有心智成熟的成年人加入其中,少年儿童也响应号召、积极参与;少儿从接触革命斗争之初的懵懂无知变为听党指挥的革命接班人的漫长过程,也暗示着革命斗争事业在经历了重重摸索后,取得节节胜利。少儿恰是革命事业艰辛探索的生动缩影。因此,本文将从叙事学角度出发,解读红色经典电影中的少儿成长历程,在此基础上分析红色经典电影所包含的政治美育功能;并对当代红色经典电影中的少儿英雄形象相较于20世纪影像表达所取得的叙事突破和形象创新作了相应的分析。

一、成长叙事

苏联语言学家弗拉基米尔·普罗普认为,在传统的故事框架中,每一个故事都会有固定的人物角色参与其中,角色各自担负着特定的叙事功能,具体可分为主人公、对头、赠与者、相助者、公主、派遣者和假冒的主人公这7个类型。在其他角色的共同作用下,故事中的主人公完成其叙事任务,使剧情达到起承转合的样态,由此表达作品主题的应有之义。[2]红色经典电影在刻画少儿形象时,往往遵照传统的叙事模式进行剧情设定,在具体的情节安排中,利用复仇、完成任务、取得胜利等基本框架,对出场的人物角色进行一定的综合与转化,但人物设定和角色功能在整体上仍保持着较为稳定的一致性;在此基础上,主人公不仅在身体层面得到历练,精神层面也从幼稚懵懂进化到成熟稳重,完成了自我成长与自我实现。

在中外的叙事文学中,推动关键情节发展的经典模式便是复仇。人物追名逐利的过程中给他人带来巨大的身心伤害,不可避免会激起与受害者有同种身份认同或情感联系的群体的仇恨情绪。有研究者认为,“仇恨源于一种由来已久的人类求生本能。这种本能与强烈的反感、生气、成见以及‘我们-他们的区分结合在一起”[3]。深沉的悲伤情绪、巨大的危机意识和无法消解的愤怒催动着身处其中的人们一定要针对施害者有所行动,复仇便由此产生。对于革命时期的少年儿童而言,宏观视野下的民族概念和国家意识并不是一蹴而就直接出现在脑海中的,而是有着从萌芽状态,一步步走向全面、完整的认知过程。而这一过程,往往在从具体的“家仇”向抽象的“国恨”的转化之中实现。少儿的亲人、玩伴在战争之中惨遭屠戮,房屋被敌人付之一炬,这种残忍而又在短时间内集中发生的事件,让少儿的内心充满了震撼与创伤,于是便走上向敌人、对头复仇的征途。红色经典电影将复仇母题和少儿成长相结合,通过展示少儿英勇寻仇、智斗反角的故事,询唤着少儿的心理变化和身体磨炼,以此刻画少儿的成长历程。在《红孩子》中,孩子们眼睁睁看着村庄被敌人用大火烧毁,伴随着反动势力的一声声枪响,孩子们的至亲倒在了一片血泊当中。当年幼的冬伢子亲眼目睹自己的母亲被子弹击中,仇恨的情绪便在此滋生,也让他们迅速成长。在《小兵张嘎》中,掩护钟连长的奶奶被日本侵略者枪杀,嘎子为给奶奶报仇,走上了寻找八路军队伍的道路。在《闪闪的红星》《狩猎者》和新版《智取威虎山》中,复仇母题也屡见不鲜。正是亲友的死亡、牺牲,让少儿从天真的心理状态中被惊醒,开始进入成长阶段。

成长过程并不是瞬间完成的,在红色经典电影中,它意味着少儿在时间上的消耗和空间上的转移,这样的变化多以某种“任务”的形式出现。少儿会接受革命组织的托付,担负具有指向性的革命任务,组织的代表或者交托任务的亲属在此就承担着叙事学中“派遣人”的角色,对主人公发送行动的指令。《鸡毛信》的开篇提到“当时在敌后坚持抗战的我人民游击队,在传递信件时,就在信封上插上鸡毛以示紧急,这种信叫‘鸡毛信,传递这种信的很多是少年和儿童”。组织领导之所以会选中少儿群体,是因为他们天真无邪的外貌极容易获得敌人的信任,而我方人员正可以利用敌人的疏漏进行革命斗争。影片主人公海娃作为一名儿童团团长,接受了父亲老赵、同时也是民兵中队长的委托,以赶着羊群的放羊娃身份作为掩护,帮助革命组织传送情报。《民兵的儿子》主人公春来、《闪闪的红星》主人公潘冬子、《狙击手》中的角色柱元,在故事中都承担着传输情报的任务。除了完成被托付的任务之外,寻找革命队伍的漫长历程也使少儿经历着或主动或被动的成长:在《小兵张嘎》中,嘎子在奶奶死后动身去寻找革命队伍,此时摄像机的镜头跟随着嘎子的身影,运用蒙太奇,依次展现嘎子徒步经过林间小路、游泳穿越溪流河口和在山丘上遭遇日本侵略者时小心躲藏的画面;随后,呈现嘎子从腰间掏出木枪的特写,镜头通过对嘎子面部愤怒而隐忍的表情的特写,完成了对于嘎子内心想要报仇,但却明白自己当前斗争能力尚且不足,只能蛰伏待机的真实刻画。这处细腻的人物刻画,也是中国人民抗日战争历程的生动缩影,表现着中国革命力量从小到大、从弱到强的成長历程。电影《战争子午线》(冯小宁,1990)则通过描述一群在战火中与大人走散的少年儿童寻找革命队伍、不断遭遇死亡的悲壮经历,用更残酷的镜头语言讲述革命时期少年儿童非同寻常的成长经历。

在红色经典电影展现的少儿成长过程中,还经常会出现“相助者”的角色。但是与西方英雄叙事不同的是,在中国革命语境下,相助者往往担任起少儿参与革命的“引路人”身份,在传授少儿切实的生存技能和战斗经验的同时,还让他们懂得革命斗争的意义所在,引导他们树立正确的价值观,参与到真正意义上的中国革命中来。如果说《鸡毛信》中,作为主人公海娃的“引路人”老赵同时是海娃的父亲,因为“父亲—领导”的身份混杂,使得传送情报的革命任务同时也有家庭指令的特征;那么到了《小兵张嘎》中,引路人已经由和主人公嘎子没有任何血缘关系的老革命战士钟连长、区队长来担任:钟连长为了保护村民不受伤害,主动站出来被敌人俘虏。嘎子在参与革命的漫长时间中感悟到革命的真谛,于是在敌人威胁胖墩父亲满叔时,也模仿钟连长,从躲藏的室内走出来保护满叔一家。而这种自我牺牲的行为也是建立在区队长对嘎子进行革命教导的基础之上:嘎子因为堵了胖墩家的烟囱而被区队长严肃批评,让嘎子意识到八路军和人民群众的鱼水关系:“没有老百姓,就不能打胜仗”。在《智取威虎山》中,年幼的小栓子在多次目睹少剑波领导的剿匪小队保护人民群众、勇斗山区悍匪的过程后,终于意识到面前的剿匪小队所要维护的是老百姓的利益,与山中土匪绝然不同,其叛逆的内心被感化,剿匪小队成为他革命事业的引路人,在剿匪小队成员的引导中,积极参与到剿匪事业的革命战斗之中。

二、政治美育

有学者指出,“对广大儿童少年进行‘革命历史、‘革命战争、‘革命英雄主义和‘爱国主义教育,以培养他们树立‘坚定的共产主义信念、‘忠于祖国、忠于人民的道德情操和革命精神,是新中国儿童电影创作的又一个重要的题材取向”。[4]1951年3月,文化部出台了《加强党对于电影创作领导的决定》,其中写道:“电影是最有力和最能普及的宣传工具……保证电影能及时生产而顺利完成整治宣传任务的决定关键,乃在于电影剧本创作的具体组织工作与思想的指导;党对电影的领导就必须抓紧这个决定关键……全党全军必须学会培养与充分使用电影这一宣传工具,以助于团结人民,配合其他宣传武器,共同去进行与加强爱国主义与共产主义的思想教育工作。”[5]由此可见,发展电影事业、制作优良电影在新中国成立初期就已显露出其在党和国家的文化宣传工作之中的重要性。

红色经典电影在满足人民群众精神文化需求基础上寓教于乐,通过细腻勾勒少儿英雄成长过程的片段,在潜移默化中达到政治美育的文艺职能。在《闪闪的红星》中,潘冬子的父亲、红军战士潘行义被敌人的子弹打中小腿,在手术中却拒绝使用麻醉剂,执意将麻醉剂留给更需要的重伤员用。此时镜头聚焦于潘冬子的面部,其表情从困惑逐渐转向笑容,暗示着对父亲舍己为人行为的接受和认可,在父亲的言传身教下,将这种观念深深植根于自己心中。电影结尾,潘冬子经历了一系列革命战斗后再一次见到父亲潘行义,潘行义在激动之余不忘对潘冬子的教诲,并告诉他:“孩子,你要记住,是党把你拉扯大的,你前面的路程还很长,以后每走一步都要看看,看看,是不是走在了毛主席的革命路线上。”此时镜头再一次转向潘冬子的面容,这一次他不再迷茫,也并未微笑,而是严肃认真、眼神深邃。这样的神情又不仅仅属于经历了重重革命考验的潘冬子;盖因“新中国成立后的儿童观,主要是‘以国家为本位,少年儿童是国家未来的接班人”[6],于是彼时银幕前的少年儿童在观影过程中也和潘冬子经历了同样的政治洗礼,在不知不觉中接受潘行义的思想教导。正如《小兵张嘎》的导演崔嵬所言:“(红色经典电影的)目的在于‘用革命精神教育后一辈,鼓励孩子们‘要学习嘎子的革命精神,做革命的接班人,坚决把革命进行到底”[7]。

红色经典电影的政治美育功能还可以通过电影中的红色歌谣来实现,根据冯军成、刘钊的梳理,红色歌谣具有思想、心理、知识、情感、意志和行为等六个维度[8],使听众在观影之后仍然受到红色经典电影深远而又持续的正面影响,且红色歌谣作为一种音乐介质,相较于需要凝聚精神观看、阅读的电影和文字,其传播难度更小,传播范围更广,传播周期也会更长。电影《红孩子》诞生于1957年,由乔羽作词,张棣昌作曲的主题曲《共产主义儿童团团歌》一经问世,便因其朗朗上口的曲调和通俗易懂的歌词而口口相传,歌词中提到“准备好了么?时刻准备着,我们都是共产儿童团”,在日后稍经变化,成为了中国少年先锋队入队誓词的一部分:“准备着:为共产主义事业贡献力量!时刻准备着!准备着,为共产主义事业而奋斗!”值得注意的是,《共产主义儿童团团歌》改编自创作于1922年的苏联少年先锋队队歌《燃烧吧,营火》,歌曲在保持积极正面的革命启蒙意义的同时,能流传百年,足以窥见优秀红色歌谣影响力之深远。

1992年的红色经典电影《二小放牛郎》以抗日战争时期河北平山县南滚龙沟村村抗日儿童团团长阎富华的革命事迹为蓝本拍摄而成。在影片高潮部分,当少儿英雄王二小不顾个人安危将日本侵略者带入八路军的包围圈时,著名红色歌谣《歌唱二小放牛郎》随之响起。这首歌由李劫夫、方冰创作于1942年,至电影创作完成,已诞生了50年,更是在2015年入选了中国国家新闻出版广电总局评选的“我最喜爱的十大抗战歌曲”。其中歌词“牛儿还在山坡吃草/放牛的却不知哪儿去了/不是他贪玩耍丢了牛……我们的十三岁的王二小/英勇的牺牲在山间/干部和老乡得到了安全/他却睡在冰冷的山里”,动情地叙述了王二小的原型阎富华的牺牲过程,歌咏了王二小勇于牺牲小我成全大我的革命精神。歌曲看似只在歌颂王二小一人,“但在晋察冀、太行山,曾有过许多像王二小这样的小英雄。也可以说,他是无数抗日小英雄的代名词”[9]。

不过,早期红色经典电影在刻画少儿英雄形象的过程中,因为过于重视电影作为意识形态思想教育的媒介工具,使得电影中少年儿童的某些行为做法引起了观影群众的争议,例如在《鸡毛信》中,12岁的海娃为了完成任务,赶羊送信,被俘后仍与敌人耐心周旋,到深夜时又困又饿,极度疲惫,终于忍不住闭上了双眼准备入睡,脑海里却突然想起父亲委托的革命任务,于是立刻清醒,悄悄溜走。这样的身体反应对于尚处在少儿时期的海娃而言,似有些过于成熟。又比如在《红孩子》和《闪闪的红星》中,革命小战士在刺杀、处决敌人时,毫不手軟,也没有表露生理性厌恶的神情,反而像是“失去了童心和本真”[10]。归结而言,诸如此类异于人物年龄的行为刻画反映出的是在新中国成立初期,党和国家对于新中国下一代的殷切期盼。在1960年的一篇评论文章中,作者这样写道:“儿童影片的创作虽然已经取得了很可喜的成绩,但仍然有必要向创作者们提出更高的要求,那就是不仅要让孩子们看懂,要搞得有趣一点,或一般地教育孩子们‘学好。‘看懂、‘有趣、‘学好都是应该的,但这个‘好,还应该要求高一点,那就是以共产主义思想来教育下一代!”[11]这样明确的政治诉求反映到电影的编导制作过程之中,便表现为上述的少年儿童的成人化倾向,即“新中国拍摄的大多数儿童电影直接将儿童推向民族的解放和独立于国家的生产和建设空间,以成人作为儿童的模范,或使儿童逐渐以成人自居,很大程度上抹去了成人与儿童之间的心理特点与言行差异”[12]。但值得庆幸的是,并非所有红色经典电影中的少年儿童都呈现出成人化特征,如在《小兵张嘎》中,嘎子的心理成长曲线就具有明显的渐进性,从前期的叛逆、固执,到后期听从指挥、顾全大局。在故事结尾,嘎子主动上交自己从敌人处缴获的手枪,却被区队长交还到他手中,钟连长还送给他一颗子弹;而他也将自己珍爱的木枪送给小伙伴胖墩。在这里,手枪象征着对嘎子革命斗争能力的肯定,木枪则代表了少年之间的纯真友谊,以手枪和木枪的交集收尾,既满足了对观影群体进行思想美育的政治诉求,又兼顾少年儿童的青春特征和发展需求。

三、当代回响

从20世纪90年代起,伴随着国家经济体制的改革,电影产业也进入商品化领域,电影的生产与放映不再以单一的政治思想为指向,更要注意到市场与观影者对于电影作为一种娱乐商品所提出的精神文化诉求。在这种背景下,反映革命历程的红色电影,在坚持赓续红色血脉、发扬红色基因的同时,也顾及市场的需求与品味,在主题基调、人物塑造和叙事特征上,展示出一些新的变化。

20世纪五六十年代刻画少儿英雄的红色经典电影,绝大多数都展示出了英勇机智的少儿主人公形象,其成长过程虽然艰险坎坷,但在故事最后往往以消灭敌人、获得胜利、得到外界认可为结局,在整体上凸显出一种乐观积极的革命浪漫主义特征。电影在制作时预设的观影群众也是未成年的少年儿童,电影以将他们教育为“社会主义事业接班人”为主要的思想任务。而在商品化浪潮席卷的新时期,电影制作者逐渐注意到了少儿电影“既不会娱乐又不能堕落的尴尬处境”[13],意识到表现革命小战士的红色电影需要打破原有的制作范式,才能在电影市场中立足。正如《战争子午线》的导演周小宁所言,希望该电影有“全方位的观众面”[14]。《战争子午线》和《二小放牛郎》这两部电影,都抛却了传统的乐观倾向,电影的整体基调低沉厚重,以现实主义色彩的苦难叙事为主,影片中的少儿主人公几乎没有显露过天真烂漫的心理状态——《战争子午线》刻画的少儿群体不断有人掉队、死去;《二小放牛郎》的王二小在革命斗争中壮烈牺牲——但“少儿在成长过程中死去”的叙事变奏,在红色经典电影中极为罕见,由此也突破了这两部电影固有的“儿童片”定位,具有更多元的内涵。在其凝重的故事发展过程中,引起观众反思,深刻地表达了反对战争、拥抱和平、珍惜当下美好生活的思想主题。而在2021年和2022年上映的《长津湖》系列电影中,年少的主人公伍万里在抗美援朝战争中迅速成长,尽管没有牺牲,但其最后喊出的“报告!第七穿插连,应到一百五十七人,实到一人”,同样让观众深深地体会到了现代战争的残酷和革命斗争的艰辛。

20世纪五六十年代的电影和当代电影在塑造革命少儿时,都会注意到刻画他们对于革命信仰的坚定追求和自身机智、勇敢的行为特征,但这段时期的电影都面临着如何处理“少儿”与“战争”的关系,如何进一步刻画少儿、凸出少儿的难题。正如在《小兵张嘎》中,嘎子参加八路军想当侦查员,区队长问他“有什么能耐”,嘎子回答道:“会凫水,会上树”,大家哈哈一笑,区队长表示:“光会凫水上树,那可不行”。事实上,无论是《鸡毛信》的海娃、《小兵张嘎》的嘎子,还是《闪闪的红星》的潘冬子,都属于普通的少年儿童,没有任何特殊的技能或过人的天赋。而“拥有过人本领”这一点,则是当代好莱坞英雄电影的重要特征。无论是“007”系列,还是《谍影重重》系列,主人公们都凭借出色的本领完成重重任务、取得胜利,既增加了主人公形象的饱满度,也为电影叙事增添了惊奇色彩,具备了更高的观赏性。当代中国的电影制作人积极采纳西方电影叙事之长,努力在电影中呈现类似的效果。例如2005年上映电影《狩猎者》的主人公山子,出身于猎户家庭,年纪轻轻就掌握了一手好枪法,通过自己的射击天赋为被害的亲友报仇;在2022年上映电影《狙击手》中,导演和编剧将故事原型、志愿军战士张桃芳塑造为年轻的狙击班战士大永,同样是在有勇有谋的基础上增加了过人的射击技术,在分毫之间击毙敌人,从而在残酷的现代战争中活到最后。而在《智取威虎山》中,年幼的小栓子被导演和编剧赋予了高超的滑雪技能,驾驭雪板,轻松地驰骋在林海雪原之中,与成年的战士坦克等人竞赛也不遑多让,最终带领剿匪小队到达指定地点,完成任务。尽管小栓子的滑雪镜头剪辑短暂,却也给银幕前的观众留下了深刻印象。此外,西方电影还在叙事模式上为当代红色电影的创新提供借鉴。在2001年上映的好莱坞电影《兵临城下》中,导演为电影主人公(年轻的苏联神枪手瓦西里)安排了与其狙击能力势均力敌的反派角色,即来自纳粹德国的王牌狙击手康尼。电影通过刻画康尼狙杀苏联红军的场景,为结尾高潮处瓦西里和康尼的强强对决做铺垫,也顺利达到了塑造瓦西里的叙事目的。这种成熟的叙事模式也随之出现在了当代红色电影之中:在《狩猎者》里,山子和日军指挥官在山村的废墟之间展开狙击决斗;在《狙击手》中,大永也在冰天雪地之中完成了与联合国军狙击手约翰的宿命对决,最终成功完成任务。

结语

少儿是国家的希望,是祖国的未来。表现少儿成长历程的红色经典电影,既可以使其发挥作为一门大众艺术的社会功能,给人民群众带来趣味與欢乐;又可以表达其崇高的政治诉求,担负起独特的美育任务,使观影的少年儿童在观影的过程中感受到党和国家对他们的谆谆教诲和殷切期盼。无论在新中国成立后的20世纪五六十年代,还是在当代的商业化市场氛围中,红色经典电影都保持着其鲜明的底色,在推陈出新的过程中,始终牢记使命,发扬革命文化,赓续红色血脉,为党和国家培养优秀的社会主义事业接班人。

参考文献:

[1]孟繁华.众神狂欢:当代中国的文化冲突问题[M].北京:今日中国出版社,1997:80.

[2][苏联]弗拉基米尔·普罗普.故事形态学[M].贾放,译.北京:中华书局,2006:73-74.

[3][美]小拉什·多兹尔:仇恨的本质[M].王江,译.北京:新华出版社,2004:5.

[4]张震钦.光荣的荆棘路——百年中国儿童电影创作回眸[M]//陈景亮,主编.回顾与展望:中国电影100周年国际论坛文集.北京:中国电影出版社,2007:280.

[5]加强党对于电影创作领导的决定[M]//吴迪,主编.中国电影研究资料(上卷).北京:文化艺术出版社,2006:81.

[6]侯颖.论儿童文学的教育性[M].中国社会科学出版社,2012:103.

[7]郦苏元.崔嵬电影散论[ J ].当代电影,1991(05):66-76.

[8]冯军成,刘钊.红色歌谣的生成逻辑、思想内涵及其当代价值[ J ].党史文苑,2023(07):60-64.

[9]程雪莉.《歌唱二小放牛郎》诞生记——“王二小”儿时伙伴讲述的故事[ J ].党建,2019(12):60-61.

[10]陈涛.《红孩子》是儿童的也是成人的——“重读红色经典”之一[ J ].博览群书,2020(06):5-9.

[11]秦榛.以共产主义思想教育儿童[ J ].电影艺术,1960(06):20-21.

[12]李道新.空间的电影想象与想象的电影空间——新中国建立以来儿童电影的文化特质及其观念转型[ J ].当代电影,2011(10):48-51.

[13]周星.儿童电影现状与发展问题的认识[ J ].天津社会科学,2005(04):110-113.

[14]倪强华.“探索片”的新思路:——评影片《战争子午线》[ J ].电影评介,1991(06):8.

【作者简介】 万 兴,男,河南平顶山人,中国人民大学文学院博士研究生,主要从事比较文学、电影文学研究。

【基金项目】 本文系中国文联文艺理论研究重点课题“新时代文艺崇高审美价值取向研究”(编号:ZGWLBJKT202307)阶段性成果。