书写的错位:略论司马迁笔下的“法家”

2024-04-13石洪波

收稿日期:2023-11-16

作者简介:石洪波(1979— ),男,湖北天门人,博士,天津师范大学历史文化学院讲师、硕士生导师,主要研究先秦、秦汉学术思想史。

按“儒者”之称,见于《管子》的《轻重》篇,《墨子》的《非儒下》《公孟》等篇,《孟子》的《滕文公上》,《庄子》的《田子方》《盗跖》等篇,《荀子》的《儒效》《王霸》《礼论》《乐论》《大略》等篇,《韩非子》的《外储说》《难一》《显学》等篇,以及《战国策》《孔丛子》《孔子家语》等诸多先秦文献,时代几乎涵盖整个战国时期。

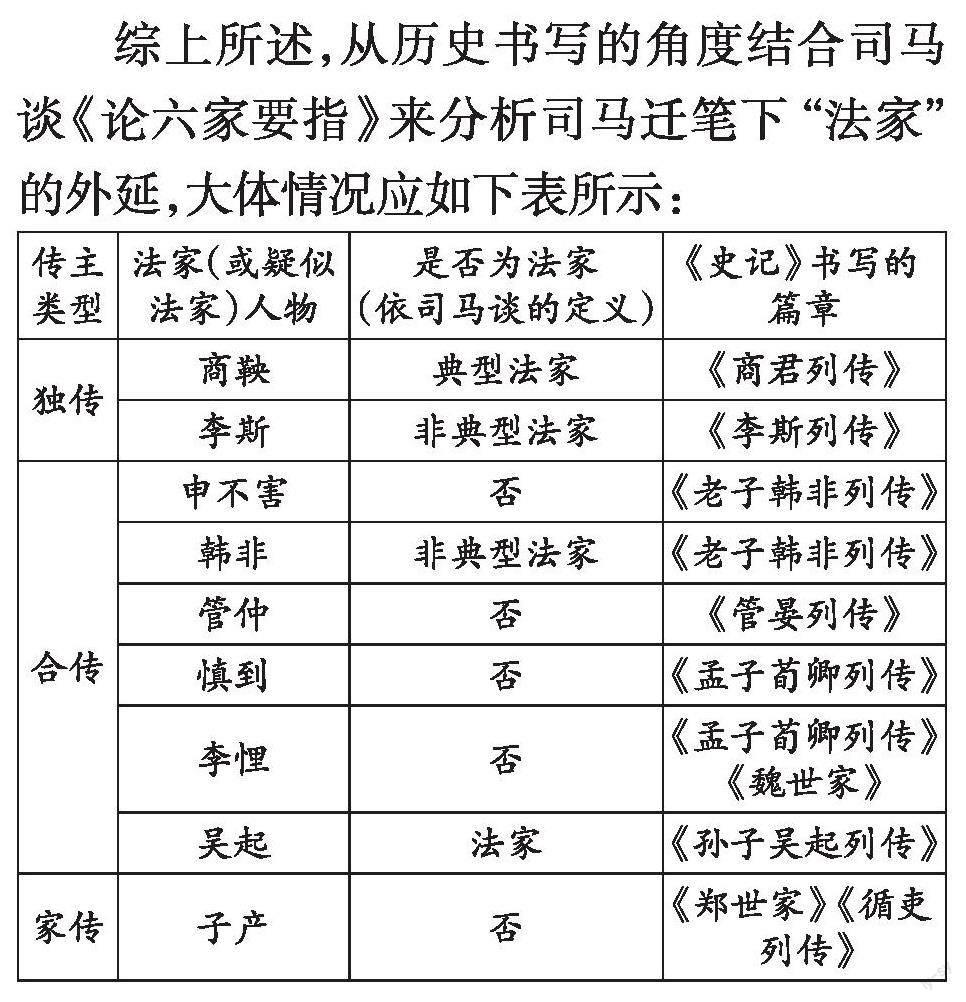

摘 要:司马迁对“法家”的认识是“法家”认识史上的重要阶段,应结合其父司马谈的定义(内涵)和《史记》本身的书写(外延)来界定。将法家诸子作为传主看待,《史记》的书写有独传、合传、家传三种类型。独传类型中,对商鞅的书写显示出了典型的法家特征,对李斯的书写法家色彩则显得略逊。合传类型中,对韩非与吴起的书写具有法家色彩,申不害、李悝、慎到等人似未被司马迁纳入法家。家传类型中,子产亦未被纳入法家。司马迁对法家的书写在一定程度上补全了司马谈对法家的定义,具有偏传主的倾向,但却显示出了历史书写与思想史书写的错位,具有重要的学术史意义。

关键词:司马迁;《史记》;法家;历史书写

中图分类号:K092 文献标志码:A 文章编号:1674-3210(2024)01-0050-08

司马迁是一位受儒学影响较大的历史学家,撰写了作为正史之首的《史记》,他本人又恰恰生活在先秦诸子流风尚存、独尊儒术刚刚开始施行的时代,因此,他对先秦诸子的书写是涉及诸子学、史学史和社会转型时期学术思想史的重要问题。对法家来说,《史记》的书写又关系到法家作为学派的形成和法家诸子(作为个体)在法家学派之中和在历史上的地位问题,实是刘向、刘歆父子之前汉代人看待法家的主要代表。鉴于此问题尚未有综合性论述,故不揣简陋,略作论述,祈方家指教。

一、为何要讨论司马迁笔下的“法家”

“法家”能否成立、如何定义向来是法家研究中的热点问题,源头几乎可以上溯至法家诸子本身的时代,迄今仍无定见,将这些意见视为一部“法家认识史”亦不为过。

春秋战国时期存在着先秦诸子的某些团体应无疑义,比较典型的是儒家和墨家,法家则比较模糊。自孔子开办私学之后,其门人弟子、再传弟子等虽不断分散、分化,但自孔子开始已有明显的学术团体性质,因而战国时期的文献多有“儒者”之称。墨家或更为典型,墨家之人非但学术思想倾向相近,甚至有较为严密的组织形式(巨子团体),比之“儒者”更接近宗教团体。《庄子·天下》提及所谓“百家之学”,将墨子与禽滑厘,慎到、田骈与彭蒙,关尹与老聃,惠施、桓团与公孙龙等分别归于一组,《荀子·非十二子》所“非”的“十二子”亦划为六组,加上仲尼、子弓共七组,皆有因学说相近而渐成学术团体之象。其中,慎到与田骈归于一组是《庄子》与《荀子》的共同之处(亦见诸《史记》),且荀子批评二人“尚法而无法”,虽未明指却近于“法家”。春秋战国时期,尤其是战国时期,变法风潮极盛,各国几乎都有不同程度、不同时期的变法改革,从而导致这些变法改革者被归为一类,这并不难理解,只是“法家”之名尚未提出而已。

“法家”作为学派在思想史上的成立无疑始于汉朝,司马谈《论六家要指》与《汉书·艺文志》两篇当可为证。按司马谈对法家的定义是这样:“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计,而不可长用也,故曰‘严而少恩。若尊主卑臣,明分职不得相逾越,虽百家弗能改也。”从形式逻辑的角度来说,此定义仅仅是内涵,却缺少外延。《汉书·艺文志》承刘向、刘歆父子之说,从外延与内涵两方面界定了法家,于逻辑上较为完满,只是内涵不外乎“诸子出于王官说”,争议甚大,甚至可能影响到了外延的圈定,以至于多有衍、脱之批评。《汉书·艺文志》的定义毕竟晚出,对司马迁如何书写“法家”殊无影响,但相较之下,《论六家要指》的定义便显得不够完满。

近代以来,关于“法家”成立于何时、包括哪些人的争论从未停歇,举凡论及先秦诸子及法家思想者,几乎都无法避免谈及法家的成立与否。胡适主张“古代只有法理学,只有法治的学说,并无所谓法家”,可算是首开其论。但胡适之后,大多数学者均认可“法家”的成立,甚至多有认可“法家”成立于春秋战国时期的(早于司马谈)。梁启超说:“法家成为一有系统之学派,为时甚晚。盖自慎到、尹文、韩非以后。然法治主义,则起原甚早。”郭沫若说:“法家的产生应该上溯到子产”,又说:“李悝在严密意义上是法家的始祖。”张岂之的观点与此相同。陈桐生认为:“法家作为一个学派则形成于战国前、中期。”周炽成则将“法家”这个概念分为名、实两方面,认为先秦之时仅有法家之实,至汉代方有法家之名,此论颇有新意。

先秦史学会法家研究会成立之后,“法家”概念的讨论亦是一个热点。2018年,法家研究会在中国人民大学国学院召开学术研讨会,就“法家”概念进行了热烈的讨论,最终达成的共识是:“‘法家是汉代以来约定俗成的称呼,是指先秦具有某些共同学术倾向的学术群体;约定俗成的‘法家概念既有其历史合理性,也给我们的研究带来了不可替代的便利;法家的外延大体是确定的,核心为申不害、商鞅、韩非,边缘包括慎到、管子等。”

以上讨论对于如何定义司马迁的“法家”提供了启示。不过,这些观点中有不认可“法家”存在的,也有认可“法家”但将其成立定于春秋、战国乃至东汉之时的,与司马迁存在着时代上的差别,不能替代司马迁笔下的“法家”。

若要讨论司马迁笔下的“法家”,内涵方面应可直接取自其父司马谈。就史学家的责任而言,司马氏父子皆为太史令,均有撰史之责。且司马谈临终之时谆谆叮嘱,要求司马遷“无忘吾所欲论著”,撰写“获麟以来”的史记。司马迁答应“悉论先人所次旧闻”,当不至于废司马谈之论而另立新说。司马迁生活在儒家学说迅速推广的时代,就学于孔安国、董仲舒等大儒,深受儒学熏陶,无论是从父子感情而言,还是从所受的教育而言,都不至于违背孝道(司马谈的临终叮嘱中也强调了这一点)。就《史记》本文而言,司马迁照录《论六家要指》全文,其后并未有任何讨论、反对的文字,赞成其父观点的可能性极大。综合以上三点,司马迁对“法家”的定义内涵取自司马谈应无问题。

不过,论者多重视司马谈所说的“一断于法”,并以此为标准来衡量法家的谱系,圈定法家的范围,却忽视了“亲亲尊尊之恩绝矣”(《论六家要指》)。“一断于法”当然是法家治国的核心,是从正面认识法家的治国手段。同时,法家诸子在变法改革之时往往会触及、削弱、褫夺旧贵族的利益,打破旧有的分封统治秩序,破坏周代以来的宗法制,从而导致“亲亲尊尊之恩”断绝,这是从反面对法家治国手段的认识。至于“不别亲疏,不殊贵贱”等语,实是“一断于法”的一般结果,适用于任何时代的法理意义上的“法”,但“亲亲尊尊之恩绝矣”则是针对旧有社会秩序(宗法制与分封制)的特殊结果,应作为“一断于法”的附属标准来对法家进行判断。另外,“一断于法”并不总能导致“亲亲尊尊之恩绝矣”的结果,这是因为从春秋战国的历史进程来看,变法起始于春秋,变法烈度明显有一个总体上由浅入深、由轻缓到剧烈的过程。早期的变法烈度较轻,如管子、子产等,仅能体现“一断于法”而谈不上“亲亲尊尊之恩绝矣”;但随着历史的发展,变法烈度增强,“一断于法”会越来越多地导致“亲亲尊尊之恩绝矣”的结果,这对“法家”的界定是有影响的。所以,讨论司马谈对法家定义的完整内涵,应做到既能“一断于法”,又有“亲亲尊尊之恩绝矣”的效果,换言之,就定义“法家”而言,两者是并且而不是或者的关系。

至于外延,则需从《史记》书写的内容着手,以上述司马谈的定义(内涵)来比对司马迁的书写,两者相合,方才是司马迁圈定的法家。从历来对法家的认识过程来看,其中可能涉及的法家诸子,包括《郑世家》中的子产、《管晏列传》中的管子、《老子韩非列传》中的韩非与申不害、《孙子吴起列传》中的吴起、《孟子荀卿列传》中的李悝、《商君列传》中的商鞅、《李斯列传》中的李斯等,以下将就此进行分析。

二、司马迁对法家诸子的书写情况

司马迁在《史记》中书写法家(或疑似法家)诸子之时明显用力不同,最鲜明的区别在于独传和非独传(含合传、家传)。前者独立作传,往往所用笔墨较多;后者大多书写文字不多,甚至可能是司马迁对史料进行筛选之后写出来的。这种情况主要体现出了司马迁对传主的重视与否,对理解司马迁书写“法家”有一定的参考意义。但这终究不能替代“一断于法”与“亲亲尊尊之恩绝矣”的双重标准,因此应在分析时作类型的划分,即按独传类型、合传类型与家传类型分别讨论。

第一,独传类型。此类传主有商鞅与李斯两人(《商君列传》与《李斯列传》),司马迁用力最多,在体量上显示出了对二人的重视,但他们却不一定能归入司马谈的“法家”概念之中。

《商君列传》对商鞅的书写或源于《商君书》和《秦记》,且明显是有选择地取用了不少《商君书》的内容(如《更法》《开塞》《耕战》等篇),最终呈现出来的内容惊人地符合司马谈对“法家”所作的“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣”的概括。全文写了商鞅在魏国受推荐而不用、转而游说秦孝公、与秦国宗室论变法、推行变法的措施及效果、商鞅领兵败魏、赵良相劝、商鞅被车裂等内容。其中,变法是全文的主要内容,经历了前期的辩论、中期的施行(含具体措施和典型案例)、后期因变法而遭劝、被车裂等,符合“一断于法”特征的内容包括:徙木立信以证明法的权威性和执行力,又以酷刑处罚太子的两位老师,哪怕是新法行之有效之后有人来称赞亦加以处罚,甚至最后商鞅本人在逃亡过程中仍受到变法措施的限制……凡此种种,强调了商鞅变法之时法的高度权威性。不过,在突出书写变法之时,文中又隐藏着“亲亲尊尊之恩绝矣”的现象:与甘龙、杜挚等人的辩论本身就是变法与守旧之争;变法措施中又有明确的针对宗室的条文,如“宗室非有军功论,不得为属籍”;因太子犯法而被处罚的公子虔、公孙贾明显是两个宗室成员;赵良劝商鞅的理由又特别强调针对宗室,说商鞅“日绳秦之贵公子”,且“公子虔杜门不出已八年矣,君又杀祝欢而黥公孙贾”,所以商鞅“非所以得人也”,必须立刻逃离。

司马迁在“太史公曰”部分对商鞅的评价不高,但亦符合前述两重标准。尽管出于自身的时代及思想背景的影响,司马迁指摘商鞅“天资刻薄”“受恶名于秦”,但也特别指出其“刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣”,基本与“亲亲尊尊之恩绝矣”等同。

需要说明的是,司马迁作为历史学家,对商鞅变法的结果是持赞赏态度的。春秋战国时期的变法,若论效果之明显,当以商鞅变法为最。司马迁承认商鞅变法对增强秦国国力的贡献,说新法“行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私门,乡邑大治”,又说“居五年,秦人富强,天子致胙于孝公,诸侯毕贺”等。这当然是历史学家的卓识,哪怕商鞅的所作所为并不符合司马迁的思想标准,司马迁刻意写出赵良的劝谏甚至带有惋惜之意,但在战国秦汉之际这个社会转型时期,商鞅变法的历史影响终究是客观存在的,是不能否认的。

再看《李斯列传》的书写。按李斯此人虽未有蕴含法家思想的作品传世,但他辅佐秦始皇制定秦朝的统一措施,完全改变了周代的分封制与宗法制(尤以秦朝建立后朝堂上的两次辩论为著,一次确定了郡县制,一次施行了焚书令),实与变法无异。且李斯与韩非同出于荀子门下,“韩非著书,李斯采以言事”之说似乎也比较可信,所以后世多将李斯归于法家。

不过,《李斯列传》中的李斯未必是典型的法家。《李斯列传》是《史记》中少有的长篇独传,司马迁用力甚勤自不待言。文中一开头就设定了李斯追求权势、贪慕虚荣的性格,直至结尾处遭腰斩时才有反省,这是《史记》常见的前后呼应式的写法,但正是这种写法在一定程度上抹煞了李斯作为法家人物的色彩。《李斯列传》将李斯书写成一个追求权势的政治人物,他在逐客风潮中、秦朝的朝堂上、沙丘之变中、二世继位后的不断进谏以及与赵高之间的斗争等种种表现,更多的是一个擅于权力斗争、但最终仍败于权力斗争的政客,早期的《谏逐客书》带有游说之士的性质,后期向二世上奏的《督责书》则具有明显阿谀求容性质。这一篇看下来,李斯给人的印象并不是一个典型的法家,可称为“一断于法”者较少,只有辅佐秦始皇“夷郡县城,销其兵刃,示不复用。使秦无尺土之封,不立子弟为王,功臣为诸侯者,使后无战攻之患”,以及实施焚书令,体现了“一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣”的特点。至于二世继位之后实施的所谓“督责之术”,事实上是轻罪重罰的体现,是法家治国的极端化,甚至已经脱离了法家治国的范围,不过是暴政而已,自然不能涵盖在“一断于法”的规则内。因此,在司马迁的笔下,李斯其实是代表性不足的法家人物。

第二,合传类型。此类传主与他人合传,仅从文字体量上便足见司马迁的重视程度不够,所包括的法家诸子有申不害、韩非、管仲、慎到、李悝、吴起等人。

申不害、韩非合传于《老子韩非列传》之中。按照司马迁的理解,两者都有“归本于黄老”的特点。申不害的分量极轻,司马迁仅用几句话就交代了他的一生。思想上,司马迁既点明申不害是以“术”来辅佐韩昭侯,又强调“申子之学本于黄老而主刑名”。司马贞《索隐》认为,申不害之“术即刑名之法术也”,将其术治归于法家思想。尽管术治与法家思想(尤其与韩非)的关系后人多有争议,但申不害在司马迁的理解里接近法家应无疑义。不过,申不害辅佐韩昭侯之时只有“内修政教,外应诸侯”之功,似为政治家而无变法的痕迹,也谈不上“一断于法”,更无“亲亲尊尊之恩绝矣”的效果,与司马谈的定义不符,故而不应列入“法家”之中。

至于韩非,司马迁曾指出他“喜刑名法术之学”,在韩国之时又批评韩王治国“不务修明法制”,确实与法家思想有关系。《史记》“太史公曰”部分也特意指出韩非“引绳墨”,有“一断于法”之意;“其极惨礉少恩”,似有“亲亲尊尊之恩绝矣”之迹。但关于韩非的大半篇幅终究是全文引用《说难》,讲述韩非在秦国游说秦王的失败结局,很大程度上不过是将韩非看作是一个失败的游说者。所以,韩非在司马迁那里只能勉强擦着“法家”的边,或许其主要原因即是韩非仅有理论而缺少变法改革的实践。

《管晏列传》对管仲的书写确实包含了改革,但从“通货积财”“仓廪实而知礼节、衣食足而知荣辱”“贵轻重”(按《索隐》:轻重谓钱也)等方面来看,司马迁重视的是管仲的经济改革,并没有记载管仲有什么针对宗法分封的变法措施。也就是说,《管晏列传》中的管仲更多的还是一个辅佐齐桓公“九合诸侯、一匡天下”的政治家,法家的色彩几乎没有。

《史记》对慎到、李悝的记载有些奇怪。其相关记载见于《孟子荀卿列传》,而《孟子荀卿列传》是一篇诸子合传,所记又以孟子、荀子、淳于髡、邹衍四人为主,其他人只是简录。于慎到,仅写其“学黄老道德之术”及“著十二论”。于李悝,仅有关于“魏有李悝,尽地力之教”一句记载。反而是《魏世家》中有一段较长的记录,讲述李悝为魏文侯荐相之事。而《史记》的《平准书》中又强调“魏用李悝,尽地力,为强君”,与管仲并列。可见,其在司马迁心中并无“法家”的性质,只有富国及荐人之能。后人在讨论“法家”之时,李悝因著有《法经》及在魏国推行改革,多被认为是始祖,《史记》的记载显得不合时宜。另外,韩非作为法家之集大成者,有综合商鞅、申不害、慎到、李悝这几位法家先驱思想之实,所以,《韩非子》一书中多有与此四人相关的文字,如《定法》篇有对申不害和商鞅之法的记载,《内储说上》有“李悝断讼以射”的记载,《难势》篇有对慎到势治的记载等。司马迁能看到《韩非子》一书当无疑问,为何只重商鞅而轻申不害、慎到、李悝三人?连韩非之书写亦略逊风骚,值得探究。就《史记》的书写来看,上述五人,仅有商鞅完全符合司马谈的定义,韩非稍有契合,其余三人几乎完全对不上,这或许就是主要原因。

合传类型的还有吴起。司马迁重视吴起是肯定的,盖因吴起与孙武合传,二人的书写篇幅在《孙子吴起列传》中基本各占一半。就人生经历而言,吴起应是一位军事家,在鲁国和魏国均有卓越的表现。同时他亦是一位政治家,在魏国担任“西河守”,功劳卓著,甚至有机会染指卿相。此外,他还是一位改革家,辅佐楚悼王推行改革,变法图强。其人虽出自儒家门下,甚至在治国上还以“在德不在险”来劝魏武侯,但母死不赴、杀妻将鲁的行为以及在楚国的变法终究将他与儒家区别开来。这些人生经历在司马迁的笔下分量不一,军事家的一面明显占据主要地位,政治家的一面较轻,改革家居二者之间。就吴起在楚国的改革措施而言,“明法审令,捐不急之官,废公族疏远者”基本符合“一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣”的标准。司马迁囿于儒家之说,还在“太史公曰”的评价部分遗憾吴起“行之于楚,以刻暴少恩亡其躯”,却不知吴起的改革与“在德不在险”是两回事,“刻暴少恩”正是要断绝“亲亲尊尊之恩”,这与其父司马谈的定义一致。如此看来,吴起在司马迁的心中是具有一定的法家色彩的,或许由于吴起有真正的改革实践,这种色彩甚至强于韩非。此外,其变法改革的效果十分明显,至少楚悼王在位时期“南平百越;北并陈蔡,却三晋;西伐秦”,以至于“诸侯患楚之强”。这一评价与商鞅变法类似,仍旧显示出司马迁在书写法家之时重视变法改革对社会转型的重大影响。

第三,家传类型。此类传主主要存在于“世家”部分,他们往往属于同一个宗族或家族,如《赵世家》《郑世家》等。从某种意义上说,家传其实也是合传,但传主之间的关系更为紧密,而合传中的传主大多仅有某个共同点,如《孙子吴起列传》中的孙武、吴起,因同为军事家居于同一合传,此外并无更多紧密联系。就历史书写而言,家传类型的传主需更多考虑宗族或家族的传承和发展,若其行为不利于体现这一角度,可能会略去不写,法家先驱之一的子产即是一个典型例子。

子产是“郑成公少子”,即《郑世家》的传主之一。他从郑简公十二年(前554)开始为卿,辅佐简公、定公两代郑国国君,卒于定公八年(前502)。子产在郑国及春秋诸国中评价极高,关键在于他对于郑国的存亡至关重要,所以,在郑简公二十三年(前543)郑国内乱之时,有人想要殺子产却被阻止,理由是“子产仁人,郑所以存者子产也”。子产数次接见他国使节或出使各国,可能确实维持了郑国的存续。由于是在《郑世家》中的书写,郑国的存亡应是最大的主题,所以,子产书写内容较多,也偏向于写他对郑国的贡献。

《史记·循吏列传》中也有一段话写到了子产,与《郑世家》所写偏向于维系郑国存续略有不同的是,《循吏列传》重在描述子产治郑的效果,将子产作为典型的循吏看待。

子产为春秋名相,影响甚大,在诸多文献中留下不少散乱的记载,大多早于司马迁,故而可取用的史料甚多,《左传》尤其突出。《左传》对子产在郑国推行变法改革有明确的记载:“子产使都鄙有章,上下有服,田有封洫,庐井有伍。大人之忠俭者,从而与之。泰侈者,因而毙之。”其后又记其“铸刑书”之事。这两处涉及变法改革的措施带有一定的“一断于法”的特征,且因针对“泰侈”的“大人”,亦与“亲亲尊尊之恩绝矣”相合,也就是说,子产的变法改革在一定程度上符合司马谈对“法家”的定义。然而,司马迁看到了《左传》等材料却不予采纳,似是有意将子产排除在“法家”的外延之外。

此中因由值得思考,或许是历史书写的需要所致,而不是不认可子产的“法家”身份。子产在《郑世家》中是郑国宗室,作为家传传主之一,势必要着眼于郑国的存续,故而作者不考虑甚至有意避开其变法改革。因为子产的变法改革在一定程度上破除了宗法制,虽符合司马谈对法家的定义,但与郑国宗室的传承却是背道而驰的。如果将变法改革置于《郑世家》中会削弱了子产的宗室身份,不利于对他这个家传类型传主的书写。至于《循吏列传》中的子产,司马迁所定的标准是“奉职循理”而不必威严,司马贞《索隐》亦以“本法循理之吏”来解释循吏,此处的“法”当是旧法,而非变法改革之新法。同在《循吏列传》的孙叔敖可证明这一点。他辅佐楚庄王期间,力劝庄王放弃更改币之大小与车之高低,一切照旧以便民,岂非就是本的旧法!如此一来,《循吏列传》的传主“循吏”必须本旧法、循旧理,与变法改革大相径庭。但《左传》等材料中所记载的子产的变法改革似有树立威严、变更其职、不循旧理之意,两者并不一致,焉能将子产的变法措施写入其中?换言之,无论是《郑世家》还是《循吏列传》,在书写子产之时都具有典型的偏传主倾向,其于史料的抉择以传主身份而定,以至于刻画出来的子产形象居然有两个面貌:一为郑国宗室,一为治国循吏。两种记述都是为维持传主身份而放弃了书写其变法改革的内容。

综上所述,从历史书写的角度结合司马谈《论六家要指》来分析司马迁笔下“法家”的外延,大体情况应如下表所示:

传主类型 法家(或疑似法家)人物 是否为法家

(依司马谈的定义) 《史记》书写的篇章

独传 商鞅 典型法家 《商君列传》

李斯 非典型法家 《李斯列传》

合传 申不害 否 《老子韩非列传》

韩非 非典型法家 《老子韩非列传》

管仲 否 《管晏列传》

慎到 否 《孟子荀卿列传》

李悝 否 《孟子荀卿列传》《魏世家》

吴起 法家 《孙子吴起列传》

家传 子产 否 《郑世家》《循吏列传》

三、司马迁书写法家诸子的学术史意义

法家诸子是先秦诸子时代较为活跃的思想家,他们搅动了东周列国的风云时局,几乎主导并奠定了各国实力强弱的格局,对天下走向统一也起着至关重要的作用,因而讨论《史记》对法家诸子的书写具有多方面的学术史意义。

第一,《史记》书写法家诸子在一定程度上补全了司马谈《论六家要指》的定义,在法家认识史上不可忽略。此点或可再分三方面进行认识:其一,以司马谈定义的内涵来衡量司马迁的书写,确有商鞅、李斯、韩非、吴起等人可纳入“法家”,虽与后来的认识区别较大,对司马谈定义的补充应无疑义;其二,《史记》对一些法家诸子的书写,如商鞅、李斯,甚至韩非、吴起等人,在今天看来几乎是唯一或最全的相关史料,断不可忽视;其三,对《汉书·艺文志》有纠偏补弊之效。后人认识“法家”往往重视《论六家要指》与《汉书·艺文志》两篇文献,从内涵上比较,两者实有相通之处,亦有较大区别。《艺文志》所谓“信赏必罚,以辅礼制”,似与“一断于法”接近,但所谓“及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法而欲以致治,至于残害至亲,伤恩薄厚”的判语并不恰当,这恰恰是“亲亲尊尊之恩绝矣”的表现,是法家在“一断于法”之外另一面的特征。刘向、刘歆父子及班固等人较之司马谈、司马迁父子受儒家思想的局限更大,故而将法家的定义强行拉近儒家,倒有几分荀子礼论的特色,与真正的法家定义相去甚远了。

第二,《史记》的书写肯定了法家在社会变革与社会转型过程中的重要意义。司马谈定义中的两面,即“一断于法”与“亲亲尊尊之恩绝矣”均是对旧有社会和政治秩序的挑战,以此来衡量法家诸子,越是典型,其所作的变法改革对社会变革和转型的意义就越大,故而,作为典型法家的商鞅所作的变法改革奠定了秦国统一天下的基础,这一点直至今日仍无人可以否认。相反,子产虽也在郑国有变法改革,《左传》所记载的变法改革措施在一定程度上亦符合司马谈《论六家要指》的定义,但其对社会变革与转型的作用并不大(或有郑国国力弱小、时代较早等原因),反而是辅相之功得到了时代的认可,故而有孔子“古之遗爱也”等多次高度评价。这是司馬迁选择忽略子产变法改革的原因之一。向来被认为是典型法家,且为法家学说集大成者的韩非却在司马迁笔下显得不那么“典型”,就是因为他缺乏变法改革的实践,无法在社会转型过程中体现出作用,在战国后期至司马迁之间的短短历史时期内,韩非的学说很难说产生了多大的历史影响。

第三,《史记》书写法家诸子体现了偏传主倾向。以上所述法家诸子虽有独传、合传、家传的区别,但均为各篇传主。从子产这个典型案例的分析可见,司马迁在书写法家诸子之时会因传主身份而对史料进行抉择,以有利于塑造传主在该篇中的形象。李斯、韩非、吴起等亦有此种典型特征。因而,《史记》的书写并不能完全决定上述诸子是否是法家,他们在历史上的角色应结合多种史料来进行判定。

第四,《史记》书写法家诸子是历史的书写而不是思想史的书写。历史的书写与思想史的书写并不相同:后者应是前者的一部分;前者具有全局性意义,但又不及后者细致。两者的区别导致《史记》对法家诸子的定位有别。法家诸子在《史记》中或多或少都有历史书写与思想史书写的差别,如吴起军事家、改革家和政治家的三重角色,李斯政治家的角色,均削弱了其“法家”色彩,因此,从这个意义上说,后人不能完全以《史记》为准来圈定“法家”。

事实上,司马迁对“法家”的书写是一个切入思想史与史学史关系讨论的极好案例,盖因探求司马迁的“法家”概念是在与《汉书》所定义的“法家”进行对比的基础上进行的,换言之,是在从《史记》到《汉书》的汉代史学史基础上进行的。就史学史的研究来看,梁启超、耿淡如、白寿彝、吕振羽等前辈先贤从未忽视两者关系,这对近年来两者关系讨论热度的提升起到了引领和启迪的作用。不过,这些讨论似多从史学史的角度(即立足于史学史)进行,以至于讨论往往关注史学史与思想史的学科关系、史学史上的史学思想等,尤以史学思想为多,“只有将两者有机结合,才能发掘出史家的观念与史实之间的真实联系,也才是我们所倡导的作为思想史的史学史研究”。

不可否認的是,两者关系的讨论还有另外一个视角,即立足于思想史(以思想史为落脚点),观察史学家对思想史的书写(史学史中的思想史)。这既是充分的,又是必要的。充分性在于,历史上的思想家(包括但不限于史学思想家)本身是历史的一部分,其生平甚至思想研究的材料大多记录于史家的撰述之中,这必然导致思想史的连续研究依赖于历史的连续书写(即史学史),因而从史学史的角度来观察思想史不可避免。必要性在于,思想史的研究为避免成为空中楼阁势必离不开思想家所处的社会背景,而社会背景却只能从史家对历朝历代的历史撰述中来加以认识,这迫使思想史的研究者去阅读和研究历史著述,探寻历史著述中的真相,甚至史家著史(含思想史的撰述)的理念,以期准确地认识思想史。所以,先秦“法家”的认识离不开《史记》这样的史学史名著,也必须通过《史记》所书写的春秋战国时期的大背景来加以认识。

Malposition of Writing: Discussions About Legalists Written by Sima Qian

SHI Hong-bo

(College of History and Culture, Tianjin Normal University, Tianjin 300387,China)

Abstract: Sima Qians understanding of the “Legalists” is an important stage in the history of the understanding of the “Legalists”, and should be defined in relation to his father Sima Tans definition (connotation) and the writing of the Shiji itself (extension). Treating the members of the Legalists as biographees, the Shiji presents three types: sole biographiees, joint biographiees, and family biographiees. In the sole type, the writing of Shang Yang shows the typical characteristics of the Legalists, while Li Sis is slightly less obvious. In the combined type, the writing of Han Fei and Wu Qi have more legalist colors, while the writing of Shen Buhai, Li Kui, and Shen Dao do not seem to be included in Sima Qians list of legalists. In the family biographies, Zi Chan is also not included. Sima Qians writing on the Legalists completes Sima Tans definition of the Legalists to a certain extent, and has an inclination to biographees, but it shows a mismatch between the writing of history and the history of ideas, which is of great significance in academic history.

Key words: Sima Qian; Shiji; Legalists; history writing