植物形态对历史街区空间夏季热舒适度的调节机理研究

2024-04-12丘楚俊吴健宇许梓明林炜昊李小梅

摘 要 历史街区蕴含丰富的文化风俗,是城市历史发展的缩影,是一个城市的标志。选取湛江市赤坎老街不同街道空间作为研究地点,观测其微气候因子(太阳辐射、温度、湿度、风速),分析不同历史街区中乔木树高、冠幅、冠层密度等形态特征对街道空间微气候的影响,以期为改善历史街区的宜居环境、加速历史街区发展提供思路与参考。结果表明:1)各历史街道的树木对夏季的微气候具有明显调节作用,不同树种对微气候因子的调节能力有一定区别。2)植物形态特征(树高、冠幅、树冠距地距离、冠层密度)与微气候因子存在一定的相关性,与生理等效温度亦存在一定的相关性。树高、冠幅、冠层密度对温度、湿度、太阳辐射影响显著,树木越高,冠幅越大,冠层密度越大,进而树下的温度越低,湿度越高,太阳辐射强度越低;树冠距地距离越高,对风速影响越小,对微气候调节的能力越差。植物冠幅与冠层密度越大,生理等效温度越低。3)综合考虑各方面因素,选择高大、冠幅大、冠层密度大、树冠距地距离低的树种,其降低生理等效温度的效果更好,改善人体热舒适度。

关键词 历史街区;微气候因子;植物形态;生理等效温度

中图分类号:TU986.2 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.01.022

历史街区是一个城市乃至一个国家发展历程的缩影,同时蕴含丰富的历史文化,随着旅游业的发展,历史街区不仅是原有居民的生活场所,还是外来游客参观游玩的一个名胜景点。在当今经济社会高速发展背景下,环境污染、极端气候、人居因素、城市发展等问题凸显,历史街区原有状态已跟不上时代的步伐,宜居、宜游的功能下降。如何改善、提高、进一步发展历史街区是一个值得深思的问题。近年来,国内外对改善热舒适度的研究有所增多,例如树木不同的形态特征会形成不同的树下成荫效果,对人体热感觉变化也有一定影响[1]。虽然树下成荫能有效降低生理等效温度(Physiological Equivalent Temperature,PET),但不同树种及种植模式对改善人体热舒适的效果有一定区别[2]。张铮在研究植物形态对比实测微气候因子数据中得出树冠这一形态特征对微气候具有显著影响[3]。晏海研究城市公园绿地的微气候因子中发现树木冠层的叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视因子对微气候改善有明显效果[4]。有树下成荫与无树下成荫会导致城市的生物气候条件、平均辐射温度(Mean Radiant Temperature,Tmrt)和生物气象热指数有一定的区别[5]。植物在改善道路周围的微气候、提升街道空间热环境、降低空气温度、增加空气湿度、减弱太阳和地面辐射、改善通风等方面有着不可替代的作用[6-8]。因此,研究植物形态与热舒适度调节的关系,对改善、提高、发展历史街区有着重要意义。本文以湛江市为例,实测具有代表意义的历史街区的微气候因子数据及植物形态特征,并进行相关性分析。

1" 研究方法

1.1" 研究对象

以广东省湛江市赤坎老街为研究场地,以民主路、中山路为核心,东、南至南桥河,西至跃进路、九二一路,北至北桥河,整体范围较大,并且有着较为完整的历史老街道、传统民居,以及富有特色的南洋风格骑楼群和欧陆格调建筑群。

1.2" 测点选择

根据湛江市粤西的地理位置,受北部湾城市群影响辐射,属于边缘热带湿润地区,夏长冬短。通过天气预报选择夏季高温晴朗(2022年9月18—20日)天气3 d的9:00—17:00,每间隔2 h定点进行测量。最后整理数据取其平均值。

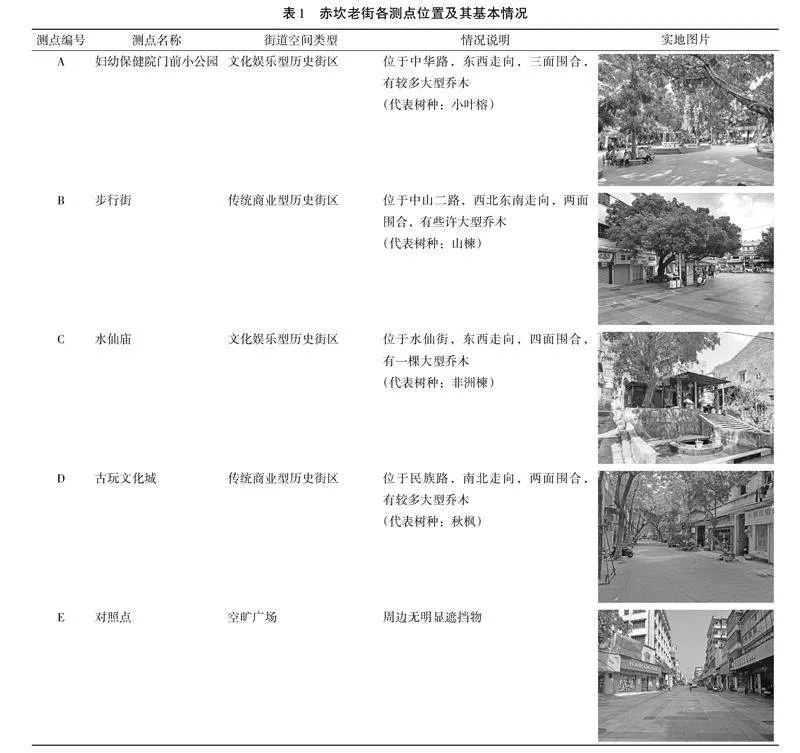

通过前期实地调研,依据赤坎老街原有特色,可将街道空间划分为传统商业型历史街区、文化娱乐型历史街区两类,各类选取2个点,并在空旷广场设置对照点,共5个点进行测定,即妇幼保健院门前小公园、步行街、水仙庙、古玩文化城及空旷广场。测点位置及其基本情况详见表1。

1.3" 主要调查内容

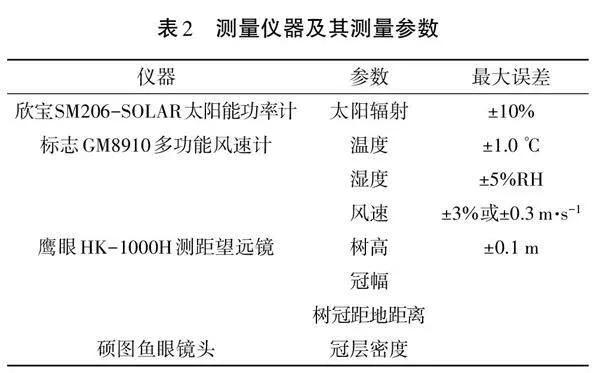

研究植物形态对赤坎老街不同街道空间的小气候调节影响,对5个具有代表性的测点进行微气候因子测定,表2为测试仪器及参数详情。通过手持太阳能功率计距地150 cm处测量各测点太阳辐射;手持多功能风速计距地150 cm处测量各测点的温度、湿度、风速;通过测距望远镜测量植物树高、冠幅、树冠距地距离;通过鱼眼镜头获取冠层密度。

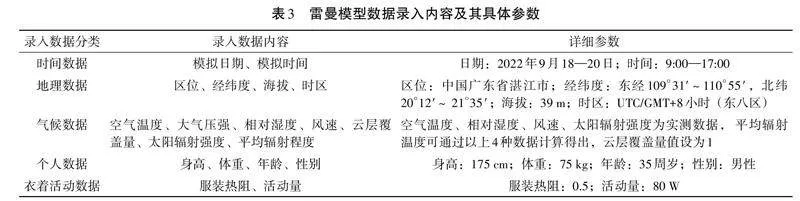

选用生理等效温度作为人体热舒适度的评价指标,定义为给定环境下的生理平衡温度,其值等于典型室内环境下达到室外同等热状态时所对应的气温[9-10]。谈建国等在2001年对PET影响人体热舒适度的因素进一步完善[11];郑有飞等在此基础上将PET与南京热舒适感的概率分布、气象参数等进行了关联性研究[12]。所以,PET是目前比较科学、合理量化微气候的一种方法。本研究利用RayMan pro 3.1模型导入各街道空间所观测的空气温度、相对湿度、风速和太阳辐射强度,同时设定夏季服装热阻系数、人体性别、年龄、身高、体重、新陈代谢率和街区地理位置等信息,用于计算各测点空间生理等效温度PET。表3为雷曼模型数据录入内容及其具体参数。

最后对所测量数据进行归纳总结分析,为改善历史街区环境提供指导性建议与思路。

2" 结果与分析

2.1" 微气候因子实测结果

2.1.1" 温度

图1数据表明,4个测点的气温在30.0~35.5 ℃,对照点气温在33.7~36.3 ℃,整体温度曲线基本呈先上升后下降的趋势。其中温度峰值均在11:00处,分别为A点34.7 ℃,B点35.5 ℃,C点35.2 ℃,D点35.0 ℃,对照点36.3 ℃。与对照点相比,A点最高可降温3.2 ℃,最低可降温1.2 ℃,日平均气温降低1.84 ℃;B点最高可降温1.6 ℃,最低可降温0.8 ℃,日平均气温降低1.12 ℃;C点最高可降温1.1 ℃,最低可降温0.5 ℃,日平均气温降低0.66 ℃;D点最高可降温2.3 ℃,最低可降温0.8 ℃,日平均气温降低1.38 ℃。因此不同植物对温度的调节作用有所区别,整体上植物使日平均气温降低1.5 ℃左右。

2.1.2" 湿度

图2数据表明,4个测点的相对湿度在58.8%~77.7%,对照点湿度在58.1%~72.6%,整体湿度曲线呈“W”型的趋势。其中相对湿度峰值均在9:00处,分别为A点77.7%,B点74.5%,C点72.7%,D点76.8%,对照点72.6%。与对照点相比,A点湿度最高增加8.4个百分点,最低增加3.8个百分点,日平均湿度增加6.4个百分点;B点湿度最高增加4.3个百分点,最低增加0.5个百分点,日平均湿度增加1.72个百分点;C点湿度最高增加6.4个百分点,最低增加0.1个百分点,日平均湿度增加1.84个百分点;D点湿度最高增加7.7个百分点,最低增加湿度2.9个百分点,日平均湿度增加4.64个百分点。不同植物对湿度的调节作用有所区别,整体上植物使日平均湿度增加4个百分点。

2.1.3" 风速

图3数据表明,A点、C点、D点风速均为0 m·s-1;B点风速在0~1.2 m·s-1,平均风速为0.24 m·s-1;对照点风速在0~1.4 m·s-1,平均风速为0.52 m·s-1,对照点比4个测点的风速都大。植物的通风效应分为夏季的导风效应和冬季的挡风效应。夏季导风效应调节机制,树冠阻碍或改变风的大小和方向,而在树冠下,风可以顺利穿过。此外,树冠吸收部分太阳辐射作为生理活动能量来源、阻挡太阳辐射投射,树阴处的空气温度会比没有树阴的地方低,空气会从温度高的无树阴处流向温度低的树阴处,形成局部空气微循环[13]。测量时间为夏季,应具有导风效应提高风速的效果,从测量结果可得出赤坎老街的植物配置还未能起到该效果。测量结果反映出全天各测点基本无风,不能排除存在选定的测量日期刚好无风的情况,亦存在建筑布局不合理导致风速减小的可能。

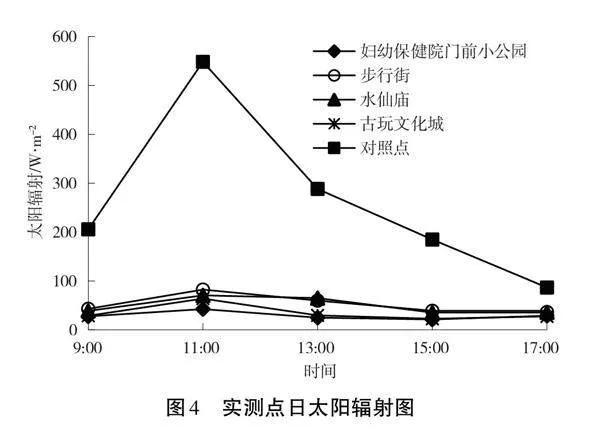

2.1.4" 太阳辐射

图4数据表明,太阳辐射曲线基本呈先上升后下降的趋势,其中峰值都在11:00处,是太阳辐射最强的时间段,最低值处在15:00—17:00。A点太阳辐射最大值为63.9 W·m-2,最小值为22.7 W·m-2;B点太阳辐射最大值为82.3 W·m-2,最小值为39.0 W·m-2;C点太阳辐射最大值为70.5 W·m-2,最小值为35.3 W·m-2;D点太阳辐射最大值为42.4 W·m-2,最小值为21.2 W·m-2;对照点太阳辐射最大值为548.2 W·m-2,最小值为86.6 w·m-2。

通过布鲁诺[14]的计算方程式可以算出行道树对太阳辐射的衰减效果:

AT=[(Ssun−Ssh)/Ssun]×100% (1)

式(1)中,AT为太阳辐射的衰减百分比,Ssun表示日照下日均太阳辐射的总值,Ssh表示树荫下日均太阳辐射的总值。

A点日均太阳辐射衰减效果为86.9%,B点日均太阳辐射衰减效果为80.2%,C点日均太阳辐射衰减效果为81.3%,D点日均太阳辐射衰减效果为90.0%。表明植物对太阳辐射的衰减效果显著,且不同植物对太阳辐射的衰减作用有所区别。

2.2" 生理等效温度与微气候因子的相关分析

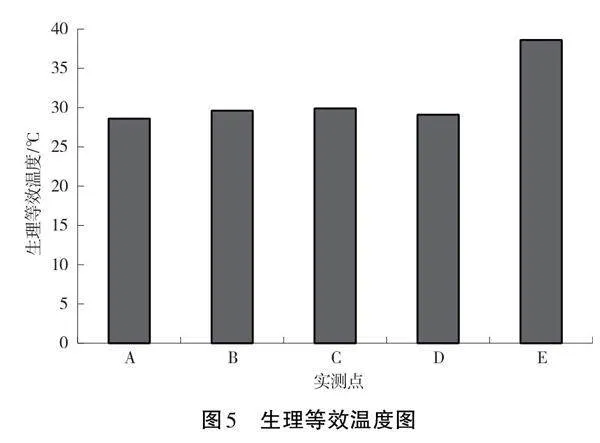

计算各测点空间生理等效温度,分别得出A点为28.6 ℃,B点为29.6 ℃,C点为29.9 ℃,D点为29.1 ℃,E点为38.4 ℃(见图5)。A、B、C、D点的生理等效温度都低于对照点E,其中A点的降温效果最为明显,达9.8 ℃。说明微气候因子在一定范围内形成的局部气象条件也会影响人体的热舒适度。采用SPSS软件进行微气候因子与生理等效温度的相关性分析。

由表4可知,温度、湿度、风速、太阳辐射与生理等效温度之间均呈极显著相关,相关系数分别为0.873、-0.711、0.905、0.999,其中温度、风速、太阳辐射与生理等效温度之间呈极显著正相关,湿度与生理等效温度之间呈极显著负相关。当环境温度升高时,人体需要采取调节措施来保持体温平衡,进而提高生理等效温度。当人体暴露在高太阳辐射的环境中时,会吸收额外的热量,增加体温负荷,导致较高的等效生理温度。而高湿度会影响人体的蒸发散热效率,提高生理等效温度。风速可以影响蒸发散热,较大的风速有助于加速蒸发,有利于降低生理等效温度。但本研究结果呈现相反趋势,可能是因为该地区高温高辐射的环境特征影响导致人体采取了不同的适应性调节措施。

2.3" 植物形态特征与微气候因子、生理等效温度的相关性分析

树木的高度、冠幅、冠层密度、冠幅距地距离等要素合称为树木的形态特征。植物的光合作用、蒸腾作用等一系列的化学反应和生长发育的生理变化都会对环境产生一定影响。树木遮阴能有效降低生理等效温度,改善人体热舒适性,而且不同树种及种植搭配产生的效果存在差异[2]。采用SPSS软件对乔木的形态特征与微气候因子、生理等效温度进行相关性分析。

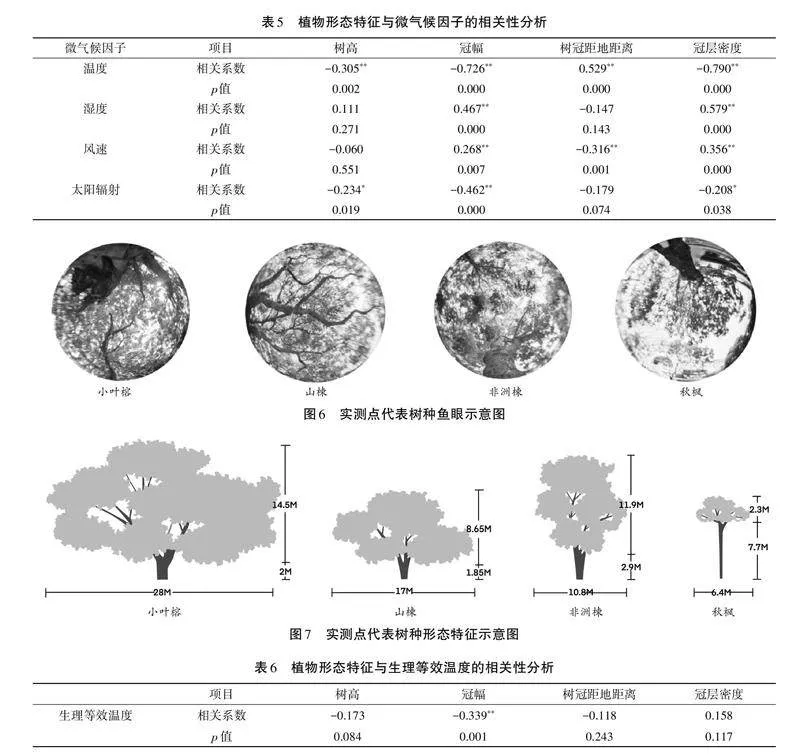

2.3.1" 树高

由表5可知,树高与温度、太阳辐射的相关系数分别为-0.305、-0.234,表明树高与温度、太阳辐射呈显著负相关;树高与湿度、风速的相关系数接近于0,相关性不显著。就树高而言,若短时间内通过植物调节微气候,选择速生树种优于实生树种,因为相同生长时间下速生树种的树高要高于实生树种,微气候调节能力更强,而且同一树种成年树木比幼年树木的微气候调节能力要强。

2.3.2" 冠幅

由表5可知,冠幅与温度、湿度、风速、太阳辐射之间的相关性均达极显著水平,其中冠幅与温度、太阳辐射之间呈极显著负相关,与湿度、风速之间呈极显著正相关。就冠幅而言,在同等冠层密度情况下冠幅越大,遮荫覆盖率越高,调节微气候的能力越强;短时间内调节微气候应是速生树种优于实生树种,因为相同生长时间下速生树种的冠幅大于实生树种,但不能忽视树种成树后的一般形态。

2.3.3" 冠幅距地距离

由表5可知,树冠距地距离与温度的相关系数为0.529,呈极显著正相关;与风速的相关系数为-0.316,呈极显著负相关;树冠距地距离与湿度、太阳辐射的相关性不显著。就冠幅距地距离而言,树冠距地高度越低,对风速的影响越大,对微气候的调节能力越强。

2.3.4" 冠层密度

由表5可知,冠层密度与湿度、风速之间呈极显著正相关,与温度呈极显著负相关,与太阳辐射呈显著负相关。实测点代表树种鱼眼示意图、形态特征示意分别见图6、图7。4个测点中,A点小叶榕冠层密度为76.2%,B点山楝冠层密度为76.58%,C点非洲楝冠层密度为85.14%,D点秋枫冠层密度为57.48%。就冠层密度而言,在同等冠幅情况下冠层密度越大,遮荫覆盖率越大,调节微气候的能力越强。

2.3.5" 生理等效温度

由表6可知,生理等效温度与冠幅的相关系数为 -0.339,呈极显著负相关;生理等效温度与树高、树冠距地距离、冠层密度的相关性不显著。植物叶片可以吸收一部分太阳辐射,并将其转化为生物质和进行蒸腾作用,从而增加周围环境的湿度。植物冠幅大小反映植物覆盖率的高低,可以提供阴凉和遮蔽的效果,随着覆盖率的增加可以减少反射和吸收的太阳辐射,减轻阳光直射对地表的照射,降低生理等效温度。

综上所述,温度与树高、冠幅、树冠距地距离、冠层密度均有显著相关关系,温度随着树高、冠幅、冠层密度增大而减小,随着树冠距地距离增大而增大;湿度与冠幅、冠层密度有显著相关关系,湿度随着冠幅、冠层密度增大而增大;风速与冠幅、树冠距地距离、冠层密度有显著相关关系,风速随着冠幅、冠层密度增大而增大,随着树冠距地距离增大而减小;太阳辐射与树高、冠幅、冠层密度有显著相关关系,随着树高、冠幅、冠层密度增大而减小。生理等效温度与冠幅有显著相关关系,冠幅越大,人体的生理等效温度越低。此外,大冠幅植物通过蒸腾作用释放水分,有助于增加环境湿度,进一步改善人体的热舒适度。因此,针对不同街道的具体情况,应对微气候因子所需改善的着重程度有所取舍,选择不同的树种进行种植布局从而达到功能最大化。

3" 小结与讨论

3.1" 小结

1)从微气候因子数据中得出,各历史街道的树木对夏季的微气候具有明显调节作用,不同树种对微气候因子的调节能力有一定区别。例如,A点小叶榕、D点秋枫的降温增湿、降低太阳辐射效果较B点山楝、C点非洲楝要好。

2)相关性分析得出植物形态(树高、冠幅、树冠距地距离、冠层密度)与微气候各因子存在一定的相关性;植物形态(树高、冠幅、树冠距地距离、冠层密度)与生理等效温度亦存在一定的相关性。树高、冠幅、冠层密度对温度、湿度、太阳辐射影响显著,树木越高、冠幅越大、冠层密度越大,进而树下的温度越低,湿度越高,太阳辐射强度越低;树冠距地距离越高,对风速影响越小,对微气候调节的能力越差。植物冠幅与冠层密度越大,生理等效温度越低。

3)综合各方面因素考虑,在选择树种时,尽量选择高大、冠幅大、冠层密度大、树冠距地距离低的树种,其降低生理等效温度的效果更好,有利于创造宜居宜游的舒适环境。

3.2" 讨论

相关性分析表明,植物的形态特征对城市环境中的生理等效温度具有一定的影响。可以通过增加植被覆盖、利用绿色基础设施和城市林业等措施,以求改善城市微气候环境,降低生理等效温度,提升人体的舒适度和健康状态。微气候中的温度、风速、风向、相对湿度、太阳辐射因素会影响生理等效温度,准确了解和管理微气候条件对保障舒适健康的环境非常重要,尤其是在城市设计和建筑规划中。因此,在城市规划设计中注重植物选择、种植搭配是十分重要的,这些因素相互作用,综合影响了人体对环境热应激的适应能力和感知温度。了解这些因素可以帮助我们更好地理解和管理热应激环境,确保人体在舒适安全的环境条件下生活。

本文受限于理论与实验条件,可能存在一定的局限性,如在实验场地测量时并没有达到理想状态,实测过程中不可避免一些外界因素的干扰,会对实验数据带来影响,产生一定的误差。

参考文献:

[1] ABREU-HARBICH L V D, LABAKI L C, MATZARAKIS A. Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics[J]. Landscape amp; Urban Planning, 2015, 138: 99-109.

[2]" GEORGI J N, DIMITRIOU D. The contribution of urban green spaces to the improvement of environment in cities: case study of Chania, Greece[J]. Building amp; Environment, 2010, 45(6): 1401-1414.

[3]" 张铮.哈尔滨市道路绿化结构与改善小气候功能的研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2007.

[4]" 晏海.城市公园绿地小气候环境效应及其影响因子研究[D].北京:北京林业大学,2014.

[5]" SANUSI R, JOHNSTONE D, MAY P, et al. Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic benefits street trees can provide in summer[J]. Journal of Environmental Quality, 2016, 45(1): 167.

[6]" SHAHIDAN M F, SHARIFF M K M, JONES P, et al. A comparisonof Mesua ferrea L. and Hura crepitans L. for shade creation and radiation modification in improving thermal comfort[J]. Landscape and Urban Planning, 2010, 97(3): 168-181.

[7]" 邵钰涵,刘滨谊.城市街道空间小气候参数及其景观影响要素研究[J].风景园林,2016,23(10):98-104.

[8]" 彭海峰,杨小乐,金荷仙,等.校园人群活动空间夏季小气候及热舒适研究[J].中国园林,2017(12):47-52.

[9]" HÖPPE P. The physiological equivalent temperature-A universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment[J]. International Journal of Biometeorology, 1999, 43(2):71-75.

[10] Pamela S. Perception of thermal comfort in outdoor public spaces in the medium-sized city of Chillán, Chile, during a warm summer[J]. Urban Clim, 2019, 30: 100525.

[11] 谈建国,邵德民,马雷鸣,等.人体热量平衡模型及其在人体舒适度预报中的应用[J].南京气象学院学报,2001,24(3):384-390.

[12] 郑有飞,余永江,谈建国,等.气象参数对人体舒适度的影响研究[J].气象科技,2007(6):827-831.

[13] 李孟柯.西安城市户外公共空间植物小气候效应及其设计应用初探[D].西安:西安建筑科技大学,2015.

[14] BUENO-BARTHOLOMEI C L, LABAKI L C. How much does the change of species of trees affect their solar radiation at tenuation[C].International Conference on Urban Climate, 2003(5): 267-270.

(责任编辑:易" 婧)

收稿日期:2023-05-24

基金项目:国家级大学生创新创业训练计划项目(2022ZKYDCA34);湛江科技学院校级科研项目(ZKXJKY202206)。

作者简介:丘楚俊(2001—),在读本科生。E-mail:827095425@qq.com。

*为通信作者,E-mail:592189491@qq.com。