回盲部多发簇状息肉的临床特点分析(附9例报告)

2024-04-08王玲玲张倩刘军陈炜炜陈超伍

王玲玲,张倩,刘军,陈炜炜,陈超伍

(1.扬州大学医学院,江苏 扬州 225009;2.随州市中心医院 消化内科,湖北 随州 441300;3.苏北人民医院 内镜诊治中心,江苏 扬州 225001;4.苏北人民医院 消化内科,江苏 扬州 225001)

随着人们生活水平和健康意识的提高,肿瘤的早期筛查和预防逐渐普及。消化内镜技术作为早期诊断手段,在消化系统疾病检查和消化道肿瘤筛查中发挥着越来越重要的作用。结肠镜检查的息肉检出率约为18%~24%[1-2],腺瘤检出率约为11.5%[3-5]。根据病理类型,结直肠息肉常分为非肿瘤性息肉和肿瘤性息肉,前者包括:炎性息肉、增生性息肉和错构瘤等,后者包括:腺瘤和锯齿状病变等[6-7]。而且后者10 年内进展为结直肠癌的概率最高可达8.6%[8]。结肠镜用于筛查息肉、癌前病变,并可早期切除,降低了结直肠癌的发生率[9]。然而,不同类型和部位的息肉是否都需要常规进行内镜处理,以及如何预防息肉复发,仍存在争议。本研究在结肠镜检查过程中,发现多例仅出现在回盲部的多发息肉,呈簇状密集分布,通过对收集的9例回盲部多发簇状息肉进行分析,以探讨其病因和临床特征。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年-2022 年苏北人民医院内镜诊治中心发现的,仅在回盲部有多发簇状息肉的患者9 例,回顾性分析其病因和临床特点。其中,男7 例,女2例,年龄为28~73 岁,中位数52(40.0,62.5)岁,主要症状为:腹部不适或腹痛8 例,慢性腹泻4 例,黏液便2例,大便干结1例。

1.2 方法

收集并分析患者的基本信息、主诉、既往史、家族史、生活行为和饮食习惯等。

2 结果

2.1 内镜下表现

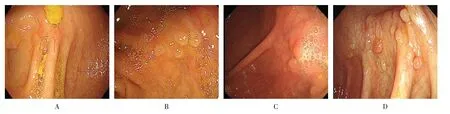

9例患者均在本院完成结肠镜检查。内镜下表现为:息肉仅出现在回盲部,呈多发、密集和簇状表现(图1),甚至成团状和蜂窝状,结直肠其余部位均未检出息肉,肠道无溃疡和结核等其他病变。息肉数目为4~17枚,息肉形状以扁平和结节状较为常见。息肉直径为0.2~1.0 cm。

图1 回盲部簇状息肉内镜下表现Fig.1 Endoscopic findings of clustered polyps in the ileocecal region

2.2 临床特征

本组9 例患者均无肠道相关疾病家族史。其中,超重者1 例,体重指数(body mass index,BMI)≥ 25 kg/m2,且合并高血压;肥胖者1例,BMI≥30kg/m2,且合并脂肪肝。既往有胆道相关疾病5例,胃炎2例,肠炎2例,肠道肿瘤手术史1例。长期吸烟者2例,长期饮酒者2例,经常熬夜者2例,坚持固定运动者3 例。3 餐饮食不规律者1 例,喜辛辣饮食者3 例,每天饮水量不足者4 例,喜食糖类饮料者1 例,多食高纤维食物者4 例,多食高油饮食者1例,多食红肉类食物(牛肉、猪肉和羊肉等)或加工制品者7例,正常摄入高蛋白食物者7例。

2.3 治疗、随访和病理学检查结果

8例病理为:(回盲部)黏膜慢性炎伴息肉形成。息肉直径为0.2~0.8 cm,予以内镜下活检钳夹除、圈套器冷切除术、电凝电切术和氩等离子体凝固术治疗。1 例病理为:(回盲部)管状腺瘤,伴腺上皮轻度异型增生。直径为1.0 cm,息肉予以内镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection,EMR)治疗。9 例患者均得到随访,6 例复查结肠镜。其中,3 例有回盲部息肉复发,并行息肉摘除术,术后病理为:(回盲部)黏膜慢性炎伴息肉形成,3例未见息肉复发。

3 讨论

结肠镜检查是筛查结直肠息肉的金标准。在消化内镜检查中,肠息肉在不同部位的检出率并不相同,在一项统计了2 058 例结直肠息肉的文献[10]中,约62.54%的结直肠息肉分布于乙状结肠、降结肠和直肠,右半结肠息肉分布比例较低,而回盲部息肉占比仅4.52%。但笔者在常规结肠镜检查过程中,发现了多例仅出现在回盲部的特殊形态息肉。

本研究中,息肉仅出现于回盲部,其余部位结直肠未检出,息肉密集分布,呈现为簇状,直径偏小,与一般散发息肉不同。回盲部极具特征性,解剖位置位于右下腹,为肠管交界处,结肠镜检查过程中,经常可见稀粪便和小肠液潴留,是炎症性肠病和肠结核等疾病的好发部位。在一项回顾性研究[11]中,回盲部疾病以炎症最为常见,肿瘤次之,息肉第三。本组患者大部分有腹痛或腹部不适、腹泻、便秘,以及大便性状改变等肠道炎症相关症状。9 例患者中,8 例病理为黏膜慢性炎伴息肉形成,病理类型以炎性为主。手术切除后,仍有较高的复发率,再次切除后的病理,仍然是黏膜慢性炎伴息肉形成。炎性息肉是由肠道微生物群失调、多种炎性介质激活和释放,反复刺激肠黏膜过度增殖所致[12]。回盲部多发簇状息肉根据病理结果,其主要倾向于炎性息肉,与其位置特殊有关。

内镜下行手术切除是结直肠息肉的首选治疗方法。其中,炎性息肉和增生性息肉若直径 ≥ 5 mm,建议内镜下切除,且炎性息肉需针对原发病抗炎治疗。腺瘤性息肉和锯齿状病变因存在恶变风险,是结直肠癌的前期病变,首选内镜下切除[6,13]。本组中,8例炎性息肉直径为0.2~0.8 cm,予以内镜下活检钳夹除、圈套器冷切除术、电凝电切术和氩等离子体凝固术治疗。1 例腺瘤性息肉直径为1.0 cm,予以EMR。笔者发现:这类息肉患者,部分可能合并腺瘤样改变,而腺瘤性息肉是结直肠癌的癌前状态,应手术切除。但患者切除术后复发率较高,考虑与炎症频繁刺激有关。在行息肉摘除术的同时,采取一定的措施调整肠道菌群,抑制局部炎症,控制肠道炎性症状,在一定程度上,能减少息肉复发。

综上所述,仅在回盲部出现的多发簇状密集息肉,很少被报道和分析,属于结直肠息肉中一类较为特殊的类型,患者多有肠道炎症的相关症状,病理绝大部分以炎性增生为主,且复发率高。部分患者可能合并腺瘤性息肉改变,建议首选内镜手术治疗。同时,需要控制肠道炎症,预防复发。