错乱的身份

2024-04-02雍雪莲

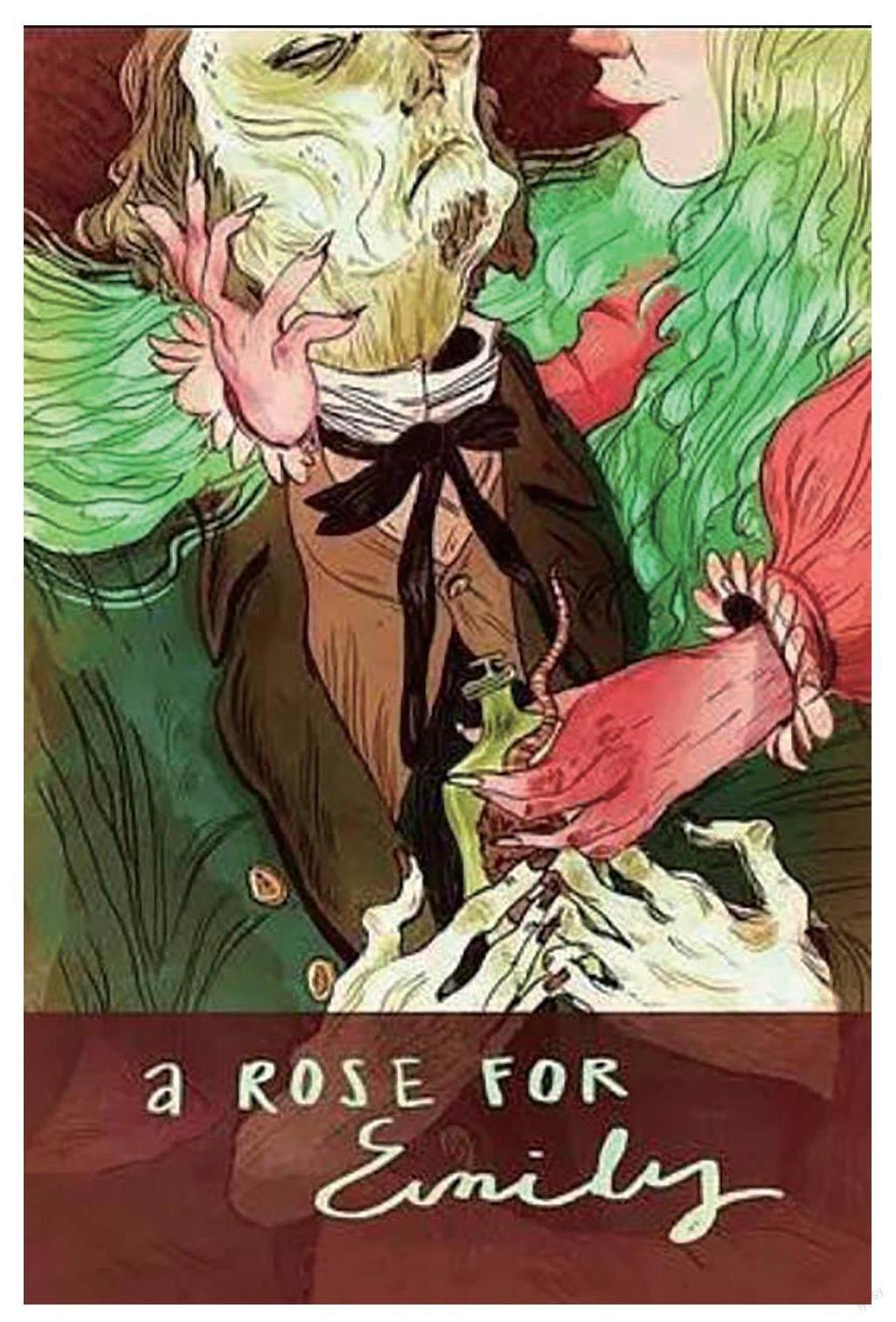

《献给艾米莉的玫瑰》是诺贝尔文学奖获得者威廉·福克纳“约克纳帕塔法世系(Yoknaptapha)”文学模式中具有代表性的意识流作品之一,讲述了发生在美国南方杰弗逊小镇(Jefferson)的骇人听闻的情杀故事。作者福克纳开篇便以艾米莉的葬礼为切入点,直接阐明了艾米莉已经死亡的事实,奠定了文章的悲剧基调,并在标题中点明要为其献上玫瑰,借此对艾米莉小姐这类受旧南方父权制和传统妇道观影响的女性受害者表達自己的敬意与同情。福克纳在作品中通过细致凝练的笔触描述了男权制主导的旧南方社会对“淑女神话”的着迷,暗示了南方传统妇道观和禁欲思想对女性的迫害。小说采用时空倒置等非线性叙述方式,有力表现了美国南北内战后新旧文明与秩序之间的矛盾和冲突给人类生存带来的困境。

亲子依恋理论

亲子依恋理论最先由英国精神病学家约翰·鲍尔比(John Bowlby)提出,是指个体从出生起就开始寻求并试图保持与依恋对象的亲近,依恋对象通常为自己的父母,是一种积极的感情联结。美国犯罪社会学家特拉维斯认为,如果青少年不依恋父母,特别是母亲,就很难感受到家庭的温暖和支持,这种情感缺失不利于青少年人格和性格健康发展,容易受到不良因素影响,走上违法犯罪道路。同样,个体对父母任何一方过分依恋也会影响其心理发展和社会化过程,不利于其独立人格的形成。本文以亲子依恋理论为指导,从女性主义视角分析主人公艾米莉小姐的性格发展及行为动因,揭示其因爱生恨,心理扭曲,谋杀情人并与尸体同床共枕四十余年的变态行为背后的两大家庭因素,以解读在新旧文明变革中旧南方社会女性的生存危机。

艾米莉悲剧人生的家庭因素分析

父权社会对女性话语权的限制

在西方传统的认识论结构中,“男性往往属于文化、心智、理性、客观的、文明的世界,而女性则往往被归于自然、肉体、情感、主观的、私人的世界”,所以女性比男性低劣,因此,男性统治女性是正当的。这种男女二元对立的模式蕴含着两性间极为不平等的权力关系,展现了男权社会的统治模式,即男权至上、父权至上。艾米莉的父亲老格尔森就是美国南方父权社会中的典型代表。福克纳在《献给艾米莉的玫瑰》中,仅寥寥几处刻画便为读者展现了老格尔森专制独裁的形象。画像上的他两腿叉开,手持马鞭,板正地坐在前方,展示一家之主的权威,而正值美好年华的艾米莉被紧紧护在身后。整幅画面看不出丝毫父女间的温情。老格尔森将艾米莉视为自己的私人物品,赶走了女儿所有的追求者,扼杀了艾米莉作为一个女性对爱情、丈夫和家庭的渴望。在写到艾米莉年近三十仍未婚配时,作者福克纳采用第一人称视角,以小镇人的口吻表示,这是因为格尔森家族有着“疯癫的血液(insanity)”,艾米莉自视甚高,看不上镇上所有的年轻男子。他以讽刺的手法将老格尔森的责任转嫁给艾米莉,强烈地谴责了男权社会对女性的压迫使女性意志行使受限,难以表达自己的想法。与此同时,老格尔森拒绝接受时代变迁、社会更替的现实,依旧沉浸在家族昔日的辉煌中。他专制地按照自己的意志来管控女儿的生活,严格限制艾米莉的社会活动,使艾米莉无法融入社会、与其他社会成员交往。因此,“窈窕淑女”艾米莉就如同温室里一朵带刺的玫瑰,高贵美丽却触碰不得。在父亲的过度保护与干预之下,艾米莉从小接受“南方淑女”教育,深受清教主义禁欲思想的影响,时刻谨记父亲和社会对女性的要求及规范,做着小镇中的“淑女”典范,维护自己的“丰碑”身份。可以说,作为女性的艾米莉在父权社会中不再是有血有肉的人,而是被物化了的男性附属品,不再具有追求爱情的权利,也丧失了自我意愿和自我权利。艾米莉就如同牵线木偶一般受到父亲和社会的操纵,对真实自我的认知越来越模糊。在父亲严厉的管教下,艾米莉无法正常与他人交往,无法倾诉自己的内心,更无法表现和释放自己的欲望,她的一言一行都受到“淑女”身份的限制,有限的活动范围和对象阻碍了艾米莉的社会化,影响了其独立人格的发展,使她的性格也逐渐变得怪僻乖张。

在男权社会中,父亲占据家庭的中心位置,拥有绝对的权威,而身为母亲、妻子、女儿的女性,则长期在经济、文化和社会地位等方面从属于男性,是男性权力与威望的装饰品,这就造成了女性在生存上对男性的依赖,因此,女性很容易内化男性对女性的价值标准和行为准则,并遵循男性为女性制定的真理和法则。美国南北战争结束后,北方现代工商业文明的入侵对南方旧父权制社会造成了冲击,故事中思想更为开明的第二代小镇领导集体上任后,试图剔除旧社会的糟粕,破除特权,让小镇所有公民依法纳税,但作为旧贵族的后代,艾米莉在父亲的严格管教中已无意识地内化了父亲的价值观和行为准则,承袭了父亲的意志,要维护格尔森家族的特权地位,父亲的画像也在时时刻刻提醒她不要忘记自己的贵族身份。因此,虽然参议院和镇长多次派人前往甚至亲自登门说明情况,她也依然端着贵族架子,高昂着头颅,十分冷漠,不愿配合,只是反复重申格尔森家族没有纳税义务,让他们离开。文中艾米莉少数几次与小镇人民的交流也并不愉快,而这不仅加重了艾米莉的社会负担,深化了其与小镇之间的矛盾,也为艾米莉吸引了更多来自社会的不必要关注。

男权社会奠定了父权的统治地位,也暗示了女性一眼望到头的人生。波伏娃认为,男权社会对女性的期望限制了女性的自由,女人的命运是体面地服从。主人公艾米莉作为男权制的受害者,从小受到家族羁绊,无法掌控自己的人生,甚至在七十四岁病逝后,父亲的画像也悬挂在她的停尸架上,像幽灵一般束缚着她。虽然荷默·巴伦的出现让沉浸在丧父之痛中的艾米莉重新振作,女性意识有所觉醒,开始勇敢追寻爱情,对男权社会的价值观进行抗争,试图打破男权社会的桎梏,但由于其父亲的性格“仿佛太恶毒,太狂暴,还不肯消失似的(too virulent and too furious to die)”影响着艾米莉,终于,在男权社会和淑女身份的禁锢下,在小镇的干涉和情人的背叛下,心理扭曲的艾米莉选择以最极端的方式—谋杀情人,将其永远留在身边,以反抗这个给她带来不幸的社会。

男权社会给了父亲至高无上的地位,也限制了女性的话语权。主人公艾米莉作为旧南方社会的“历史丰碑”,在父亲和社会的操控下,丧失了自身主体性和自我意识,最终难以逃脱悲剧命运,成为男权社会的牺牲品。

母亲缺席背景下女儿的身份错乱

鲍尔比的亲子依恋理论认为,依恋是人的一种本能,从摇篮到坟墓的全部人生阶段都具有依恋性,婴儿第一个依恋对象通常是母亲。波伏娃也在其作品中指出,母子关系是一种十分重要的人际关系,母亲在孩子成长中的作用是无可替代的。通读全文后不难发现,居住在杰弗逊小镇的格尔森一家,只有艾米莉、艾米莉的父亲和男黑奴托比三人,艾米莉是家中唯一的女性。作者福克纳并没有交代任何有关艾米莉母亲的信息,母亲这一人物从始至终都是“隐形”的。因为母亲的缺席,艾米莉一直与父亲相依为命,缺失了重要的母女关系,无法形成对母亲的依恋,所以其父女关系的发展无法受到母亲言语行为的正面影响,加之艾米莉父亲的过度保护和强烈占有欲,使艾米莉心中对自己的定位产生了偏差。父亲在世时,她或多或少替代母亲扮演了一个家庭中女主人的角色,不免对父亲产生了别样的情感。艾米莉在潜移默化中将对父亲的爱恋和依赖转化为自己内在的观念和行动的准则,潜意识里要求自己像女主人一样优雅、高贵、顺从,彰显家中男性的威望与权力。同时,艾米莉因缺乏母亲的干涉和影响且缺少社会化过程,人际关系单一,难以察觉情感乱伦—“恋父”的异样,更无法自行纠正,从而在女儿和女主人的身份中错乱。老格尔森的离世对艾米莉而言无异于同时失去了父亲和丈夫两位亲人,这让本就缺乏母爱的艾米莉又失去了另一个重要的情感寄托。因此,不难理解艾米莉为何迟迟不愿处理父亲的尸体,并为此生了一场大病,之后久久不愿出门。可以说,艾米莉后来剪短了头发,让自己看上去像个姑娘,并不顾一切地爱上了“北方佬”荷默,不仅是因为其女性意识的觉醒,更是因为艾米莉对父亲的过分依恋和异样情感驱使她寻找一位可以替代父亲的人,而这种“恋父情结”的形成使艾米莉身份意识错乱,与其母亲的缺席有一定联系。

母爱对孩子的成长和人格發展至关重要。美国心理学家埃里克森在他著名的“人格发展八阶段论”中谈到,儿童在出生十八个月时就要通过感官领会世界,从母亲的形象中获取对世界的信任,如果母亲的关爱不够甚至没有,儿童就会对人、对世界产生恐惧和焦虑,充满不信任,长此以往,儿童也会变得沉默寡言,失望抑郁,不愿敞开心扉。这类儿童中女生居多,在她们身体发生变化的时期,比如第一次来月经,她们往往会羞于与同学交流,而如果没有得到母亲的关心和指导,她们常常会感到害怕,这在无形中会增强她们的自卑感,削弱她们的自信。因此,母亲对孩子尤其是女孩的心理和生理健康发展而言是十分重要的。著名教育家马卡连柯认为,缺乏母爱的孩子心理发展会受到阻碍,母亲是孩子将来两性之间爱情关系的模范。艾米莉在成长过程中一直缺乏母亲的教育和陪伴,几乎没有体会过母爱,只与父亲形成了简化单一的父女关系,而这难免会弱化艾米莉的家庭情感支持,使其在面对各种负面情感和困境时容易受不良因素影响,走上违法犯罪道路。由于母亲的“隐形”,艾米莉无法与其交流自己心理和生理上发生的种种变化,在女性意识觉醒、萌生对爱情的渴望时,也缺乏母亲的教导和指引,加之父亲占有欲强烈且管教严苛,艾米莉在异性交往上受限,情感也得不到宣泄,久而久之,其性格和人格发展不可避免地受到影响。父亲去世后,艾米莉的情感依附消失,极度渴望爱情的她由于从小缺少爱情关系的模范且对两性关系中自我身份的认知模糊,在处理与荷默的情感纠葛时,性格诡谲多变的艾米莉也难以用平常心对待,最终不免走向极端,用谋杀的方式来报复爱人的背叛。

母亲的缺席使艾米莉成为衬托父亲权威的唯一女性附属品,受到家庭更为严苛的管束。缺乏母爱教化和母亲言语行为影响的艾米莉,在对父亲的过分依赖中逐渐错乱,性格和人格发展渐渐偏离正常轨道,其行为选择也不免走向极端。可以说,母亲的缺席对艾米莉的人生悲剧负有重要责任。

在父权至上的男权社会和南方传统妇道观的桎梏下,艾米莉失去了自身主体性,因旧贵族的身份而充当小镇的“历史丰碑”,并处处受此限制;父亲的过度保护和强烈占有欲影响了艾米莉的社会化过程,使其模糊了自我意识,形成了对父亲的盲目依恋和过分遵从;母亲的“隐形”导致缺少母爱教化的艾米莉对自己在家庭中的定位产生了偏差,错乱在女儿和女主人的身份中;无法正确认识和处理两性关系以及爱情中的挫折,使艾米莉走向了极端。艾米莉的父与母在其成长过程中所施加的影响是极度不对等的,父亲的“强”与母亲的“弱”造成了艾米莉人格和性格发展上的缺陷,为她后来极端的行为选择埋下了伏笔。

作者简介:雍雪莲,女,汉族,安徽滁州人,山东建筑大学,硕士研究生,研究方向:英美文学。