学习型治理:中国式现代化的源头活水

2024-03-28王冰

[摘 要] 知识是人类社会最为重要的财富,是解决各种社会公共问题的基础,也是国家治理与善治的支撑。人类社会的发展就其本质而言是知识的积累、扩展与深化。国家治理需要掌握与运用人类社会领域的全域知识,处理解决各种模糊复杂而又密切关联的劣构问题。党的十六大以来,中国国家治理者逐步探索形成了政治局集体学习制度,对经济、政治、社会、文化、生态、科技等各个社会领域的知识和问题展开深入的理论学习和实践研讨。这些集体学习具备强烈的历史与全球导向,可以深化治理者对人类社会与世界格局的理解与认知,为国家治理进行知识储备,有力支撑了改革开放以来国家的健康发展。在百年未有之大变局的时代背景下,国家之间的竞争集中体现为国家治理者在全域知识上的学习、理解与运用,国家治理者的知识广度和深度决定着国家治理的绩效和成败。

[关键词] 全域知识;国家治理;集体学习;劣构问题;中国式现代化;学习型治理

[中图分类号] D63 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2024)04-0027-12

一、引言

“知识就是力量”是文艺复兴时期英国唯物主义哲学家、实验科学和归纳法的创始人弗朗西斯·培根(1561-1626)的名言[1] 4。这一论断在当今百年未有之大变局的时代背景下具有更加重要的理论和现实意义。以知识作为研究对象的知识论(epistemology)认为,知识是人类对包括自然、社会和人类自身的世间万物的理解和认知,人类社会发展进步的本质是各种知识的创造和积累[2]。知识包括多种类型,其中科学知识(scientific knowledge)是最为重要、最为可靠的一种,可以指导人类在各个领域实现认知成功(cognitive success)。科学知识是个人成长的基础和组织发展的基石,也是国民财富、科技实力、综合国力以及国家治理的支撑,建立在科学基础上的政策和治理(science-based policy and governance)是国家兴衰成败的根源。现代国家之间的竞争,不仅是经济、科技、综合国力的竞争,更是国家在知识创造与知识运用方面的竞争。中国式现代化的伟大成就,根源在于中国共产党尊重科学规律,构建了一套学习与国家治理有关的科学知识的制度体系,并成功运用這些科学知识不断解决社会公共问题,形成了以学习型治理为重要特征的国家治理体系。

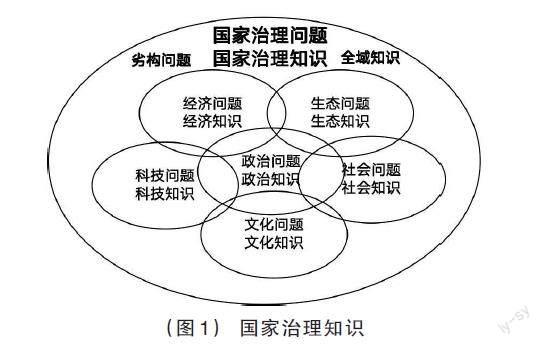

人类获取知识的目的在于增进对自然与社会的理解与认知,进而解决各种现实的自然与社会问题。数学源于人类计数和测量土地的需要,科技源于人类应对自然的需要,以STEM为核心的科技知识是当今时代全球竞争的焦点1。中美贸易争端以来,美国政府将STEM上升到国家安全的高度,日益收紧对中国留学生和学者在美国进行STEM领域学习和研究的限制和审查[3] 127-148。STEM等领域的自然科学知识仍然属于各个专门领域的局部知识或专域知识。相对于这些专域知识而言,国家治理涉及人类社会的经济、政治、社会、文化、环境、生态、科技等所有方面,需要综合运用最为广泛的知识,国家治理者必须对这些知识进行全方位的了解认知与综合平衡,形成全域知识,如图1所示,以此为基础制定公共政策,进行国家治理,处理并解决各种社会公共问题[4]。

自然与社会在不断变迁,人类对自然与社会的认知也在不断深化,既有问题的解决也会引发新的问题。因此,建立在学习基础上的改革开放和与时俱进就成为国家治理与善治的必然要求。党的十六大以来,党中央明确提出建设学习型政党和学习型社会的要求,定期邀请学界和社会公认的在各领域素有研究和富有成果的学者,对国家治理所涉及的经济、政治、法律、社会、文化、生态、科技等领域进行学习和研讨,建立并形成了中央政治局集体学习制度,截至2023年12月31日,十六至二十届中央政治局已进行集体学习171次,主题涵盖国家治理的各个领域。在中央政治局集体学习的带动下,各地方党委和政府也采取常委会集体学习、中心组集体学习等形式,广泛开展各种形式的学习活动。这些学习深化了各级国家治理者对复杂的中国社会和世界格局的认知,从认知、思想与理论层面推动了公共政策的制定和调整,展现了我国国家治理者的开放与包容,为中国特色国家治理体系和治理能力建设打下了坚实而全面的知识基础。

二、知识探索与问题解决

(一)西方社会的知识探索

什么是知识、如何发现知识是一系列密切相关且又深刻重要的现实问题、理论问题和哲学问题,可以追溯到人类的启蒙时代,构成了知识论研究的核心命题。柏拉图在《泰阿泰德》篇中探讨了知识的本质、存在性及其对人类的作用与价值等问题,被哲学界认为是西方知识论的起点[5] 译者序。在漫长的中世纪,西方知识论的中心是以基督教为主要内容的宗教神学知识,奥古斯丁(354-430)、阿奎那(1225-1274)等经院哲学家从宗教神学的角度论证源于上帝的知识的合理性、存在性与先验性。这些知识维系了欧洲中世纪的稳定,但也导致了社会的僵化与禁锢,当时的欧洲和西方世界并未成为全球的经济、政治和知识中心。

16-17世纪的科学革命以来,以1543年哥白尼出版的《天体运行论》为标志,伽利略(1564-1642)、笛卡尔(1596-1650)、牛顿(1643-1727)、波义耳(1627-1691)、列文·虎克(1632-1723)等科学家开始运用望远镜、显微镜等设备和科学实验、数学推理等方法认识自然,获取并积累了大量自然科学知识。弗朗西斯·培根对科学家获取知识的方法进行总结,摒弃了神学知识的先验性和独断性,提出获取科学知识的经验归纳法,被马克思称为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”[6] 163。与此同时,马基雅维利(1469-1527)、霍布斯(1588-1679)、洛克(1632-1704)、斯密(1723-1790)等社会科学家也开始采用理性和实证的方法认识政治、经济、社会和宗教,获取并积累了大量的社会科学知识。这些知识进步推动了地理大发现、文艺复兴和工业革命及其所带来的社会变革,使得欧洲在人类社会中脱颖而出,逐渐开始成为世界的经济、政治和知识中心。

(二)我国传统社会的知识探索

我国传统社会具有非常深厚的知识传统。先秦时期的百家争鸣标志着我国古典知识体系的完备与繁荣,但随着秦汉以来实行的“罢黜百家独尊儒术”政策,我国学者的知识追求日益狭隘,过度集中于对政治、道德、艺术、人生等人文社会领域的思考,而忽视了对自然科学领域的探索,这种知识传统使得我国积累了丰富的人文社会知识,但在对自然与科技方面的知识探索则显得明显不足。在中国传统社会,自然科技知识多被归为难登大雅之堂的奇技淫巧,无法与修齐治平的政治、历史、道德、人文知识平起平坐。隋唐以降,科举制度进一步拔高并固化了儒家思想中的政治历史与人文社会知识,我国的知识生发与创造处于一种严重的失衡与封闭状态。清末民初东西碰撞,我国知识群体对于现代科技、工业革命、全球地理、世界格局等知识几乎一无所知,成为我国近代社会积贫积弱的知识论根源。以魏源、严复、郑观应等为代表的知识精英因此发出“开眼看世界”的呼声。当然,我国传统社会中丰富的政治历史与人文社会知识也为当代中华民族伟大复兴提供了知识基础,一旦充分结合现代自然科学知识,中国社会就可以重新焕发出巨大的生机与活力。因此,英国历史学家阿诺德·汤因比和日本学者池田大作对中国文化的未来及其对全球文明的贡献充满希望[7] 235。

(三)良構问题与劣构问题

人类获取知识的目的在于解决各种现实问题。有些基础研究与抽象知识尽管在短期内难以看到其直接作用,但它们往往能为未来的重大理论突破提供知识储备。随着知识的积累与进步,人类社会虽然能够解决大量既有问题,但同时也出现许多新的问题。人工智能的奠基人之一、1978年诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon,1916-2001)指出,人类社会所面临的问题可被分为良构问题和劣构问题,如表1所示[8] 181-201。数学问题和科技问题尽管艰难,但这类问题本身比较明确、目标单一、概念清晰,较少涉及人类情感,因此属于良构问题(well-structured problem),解决这类问题所需运用的知识明确而具体,数学家、物理学家、化学家、医学家等各个领域的知识专家拥有解决此类问题的知识储备,他们也理应拥有此类问题的决策权,向专家咨询、专业人办专业事就成为管理和治理的必然要求。与此相对,国家治理所要解决的公共问题大多属于劣构问题(ill-structured problem),这类问题本身难以清晰界定,概念模糊复杂,问题之间相互关联,目标多元且存在冲突,难以精确量化,尤其是当涉及到人类复杂情感时更是如此。治理者要应对并解决这一类问题,就必须综合运用来自各个社会领域的全域知识,构成了一种与科技问题等良构问题不同的另外一种复杂度和困难度。人类社会中的各种制度(institution),如政党、政府、公司、家庭等,均是人类在历史长河中创设的解决各种公共问题的制度设计,国家治理者是这些制度的创设者,也是整个社会领域的全域知识专家[9] 451-492。

三、国家治理中蕴含的全域知识

(一)改革开放中的知识深化

中国的改革开放与国家治理体系建设经历了一个由经济领域逐渐向全社会领域扩展的过程,所需知识也由经济领域的专域知识逐渐延伸到全域知识,此即“改革进入深水区”的知识论根源,如图2所示。

发轫于20世纪70年代末的改革开放源于农业和经济领域,初始问题是要解决计划经济体制下农业领域的生产激励缺乏和经济领域的普遍短缺问题[10] 296-299。邓小平深刻认识到国民经济的症结所在,提出贫穷不是社会主义、计划与市场不是区分社会主义与资本主义的标准等科学论断。此后,学术界和实践界对于市场经济在创造国民财富上的巨大作用的认识日益深化,亚当·斯密的国民财富理论成为国民财富创造的基本共识[11] 345-349。随着社会主义市场经济体系的逐步建立,国企改革持续深化,民营经济茁壮成长,农业生产、普遍贫困与经济短缺问题得到根本解决。以名义GDP衡量,我国经济在1980-2020年的40年间以年均10.7%的速度增长,在全球排名第一,并于2010年左右成为全球第二大经济体。

但与此同时,伴随经济增长而来的其他社会问题则逐渐凸显,如环境生态领域的环境污染与生态恶化问题,社会领域的教育医疗产业化与逐利化、拜金主义抬头、社会道德滑坡问题,文化领域的精神文明薄弱、传统文化销蚀问题,以及政治领域的贪腐、法治与党的建设弱化等问题。江泽民“三个代表”重要思想和胡锦涛“科学发展观”,均是试图解决这些问题的知识探索。2012年党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出经济、政治、社会、文化、生态“五位一体”总体布局,标志着我国治理者对国家治理的综合性、全局性、系统性有了更加深刻的理解和认知。“一带一路”的推进、大国博弈的激化,新冠疫情的暴发,人类命运共同体、全球和平倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的提出,更加凸显了全球治理的紧迫性与严峻性,国家治理进一步延伸到全球治理的层面。国家治理者所需学习与掌握的知识日益广泛化、综合化与全局化。

(二)经济知识与经济问题

经济基础决定上层建筑,经济生活与物质生产是人类一切社会活动的基础。我国的改革开放源于经济领域,经济知识也成为改革开放之初最为重要的知识门类。在经济领域,最为基础而重要的问题是亚当·斯密在《国富论》中提出的什么是国民财富以及如何创造国民财富这一问题。在改革开放过程中,我国治理者、学术研究者与实践者逐渐对这一问题有了深刻认知,市场是创造国民财富、配置资源要素的基础性工具,社会主义市场化改革由此成为我国改革开放的总体方向,党的十四大报告明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。党的二十大报告指出,我国要进一步构建高水平社会主义市场经济体制。在这种认知的推动以及政策主导下,40多年的市场化改革实现了我国国民财富的巨大增长,逐步解决了改革开放之初的经济短缺与贫困问题。

然而,伴随着经济问题的逐步解决,新的社会问题不断涌现。随着市场化改革的深入,市场机制出现失灵,经济社会的不公平程度显著增加。如何对财富进行公平分配,让每一个国民都能从经济增长中受益,就成为日益紧迫的经济问题、社会问题乃至政治问题。政府作为“看得见的手”必须对市场这只“看不见的手”进行规范与纠正,建立公正合理的市场秩序就成为中国特色社会主义市场经济体制改革的应有之义。党的十八大以来,以习近平为代表的国家治理者对社会公平问题的认知更加深刻,精准扶贫政策得到有力推动,于2020年成功实现全面脱贫,经济公平和社会公正得到有效加强。相对于单方面的经济增长而言,全面综合地解决社会问题,均衡而稳步地推动经济增长、社会公正以及其他社会问题的解决,具有更大的治理难度,需要更加全面综合的知识和能力。

(三)社会知识与社会问题

社会是比经济更加广阔的领域,经济是社会的组成部分。经济增长不等于社会发展[12] 1-10,经济增长主要表现为以GDP衡量的国民财富的数量增加,但社会发展要求更加广阔的社会领域实现全面进步。随着我国改革开放的日益深化,经济领域的市场化逐渐向其他社会领域扩展,引发教育、医疗等行业的产业化与逐利化等问题。教育与医疗具有复杂的内涵,其中既有属于公共产品性质的基础教育与基本医疗的部分,也有屬于私人产品性质的高端教育与医疗的内容,在深刻认知这二者的基础上,治理者逐步制定完善了基本公共服务均等化政策,保障了公共产品与公共服务的公共属性。

同时,市场经济的深入发展使得市场这一制度及其观念逐渐延伸到社会的各个角落,实用主义、功利主义、拜金主义引发的社会道德、国民心理健康、公民素质培育等成为日益严重的社会问题。这些问题的解决需要更加多元的知识视角。社会学与伦理学领域的学者对市场经济进行了深入思考和研究。以薇薇安娜·泽利泽(Viviana Zelizer)等为代表的社会学家认为,市场不仅是一种经济制度,同时也是一种社会制度,当今市场经济已经深入到人类社会生活的各个角落,日益演化为市场社会(market society),越来越多的物品成为以货币计量的商品[13] 7-10。卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)将这一过程追溯至工业革命时代,将市场经济在资本主义时代的建立称为人类社会的大转型[14] 15-20。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对资本主义市场经济的性质进行了最为精辟的论述:“它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易,就再也没有任何别的联系了。”[15] 28-29伦理学家伊丽莎白·安德森(Elizabeth Anderson)和迈克尔·桑德尔(Michael J. Sandel)指出,市场经济秉持一元价值论的伦理学基础,它将社会中的包括诸如环境、情感、公共物品、公共权力等具有伦理性和公民性内涵的物品以价格来衡量其价值,贬损了这些物品中蕴含的其他多元人类价值[16] 15-20,[17] 10-53。因此,在国家治理实践中,政府有必要通过政策、法律以及道德来划分市场与社会的边界,一个良好的市场应当是一个受到政府规制、公正而道德的市场[18] 852-881。对于治理者而言,构建这种公正而道德的市场是比单纯地追求经济增长更为复杂与困难的难题,需要对经济、社会与伦理道德具有更加深刻的理解与更加全面的知识。我国社会主义市场经济的完善,正是符合这一认知的伟大实践。

(四)文化知识与文化问题

从广义而言,文化与经济都可以被归入社会范畴,但为了研究的方便和学科划分的需要,文化也可被单独划分出来而成为一个独立的研究领域。相对于经济的基础性而言,文化更具抽象性、上层性、历史性与综合性。尽管我国历史上也存在商业文化的成分与萌芽,但总体而言中华文化属于农耕文化,市场经济和工业文明作为一种整体性的经济制度乃至文化现象仍然起源于西方,因此不可避免地对中华传统文化产生挤压与冲击,西方中心论、“外国的月亮圆”成为我国市场化、全球化乃至现代化进程中的显著文化现象与文化问题。

新千年以来,随着中国经济社会的全面崛起,加之西方文化内在的二元对立、外向进攻的特点,以亨廷顿为代表的文明冲突论,以及哈佛学者格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)提出的“修昔底德陷阱”深刻影响了西方尤其是美国的国家政策与全球治理[19] 25-30,[20] 1-8。相较而言,我国传统文化中蕴含着丰富的各美其美、美美与共、和而不同、世界大同的理念,受到诸如辜鸿铭、池田大作、汤因比、罗素等东西方学者的认同与赞誉[21] 35-40,[22] 190,哈佛大学历史学家詹姆斯·汉金斯(James Hankins)认为美国政治家应认真学习了解中国儒家思想和尚贤制[23] 45-57。相对于经济问题和政治问题而言,文化问题具有更加模糊、综合、多元、复杂的特点。深入探讨文化与其他社会领域的复杂关系、挖掘传统文化中的精华与价值,融合传统文化与外来文化,成为经济充分增长后中国国家治理者必须面对的文化问题。应对解决文化问题需要国家治理者掌握丰富的文化知识,具备广阔的文化视野,拥有开放的文化胸襟。当前,文化的重要性已经被中国国家治理者充分认知并上升到道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的高度。在实践中坚定文化自信,处理好中学与西学、继承与引进、守正与创新之间的关系,形成一种融合甚至超越西方文化的现代中华文化,仍将是一个漫长的历史过程和艰深的理论与实践问题,需要大量务实的文化治理实践和文化创新努力。

(五)环境生态知识与环境生态问题

环境与生态是人类生活的家园,人类社会对于人与自然关系的认知也是一个逐步深入的过程。在1962年蕾切尔·卡森(Rachel Carson)《寂静的春天》出版之前,西方社会并没有对于环境与生态保护的深刻认知与系统性知识,环境与生态基本被视为人类的附庸,可以被人类征服、改造和利用。在这种认知驱动下,西方工业化国家均经历了先污染、后治理的发展道路,而且,其所谓的污染治理,在很大程度上也仅仅是将落后与高污染产业向发展中国家转移,既非污染与生态问题的真正解决,也远未实现人与自然的真正和谐[24]。

近年来,随着环保主义的兴起,生态正义正在成为一种新的社会思潮和社会运动,其思想理论基础受到生态马克思主义、深生态理论、动物福利与权利等环境与生态理论的支撑[25] 1-22,[26] 18-21。我国发达的农业文明与深厚的传统文化中蕴含着丰富的众生平等、天人合一等环境伦理知识,可以与这些现代环境生态思想合理对接。党的十八大以来,“绿水青山就是金山银山”和“美丽中国”的治理理念极大地拓展了我国环境生态保护与发展的知识体系,从根本上扭转了将经济增长与环境保护相对立的传统发展思路,有效化解了人与自然的矛盾,极大地推动了环境生态领域的知识创新[27]。

(六)政治知识与政治问题

政治在“五位一体”总体布局中处于中心地位,政治和政府主导着经济、社会、文化、生态等各个领域的综合平衡与发展进步。奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)指出,政治制度是所有社会制度中最为核心和重要的制度[28] 23-30。政治问题的解决依赖于国家治理者对于政治知识和政治规律的深刻认知和准确把握。我国传统文化与政治哲学中蕴含着丰富的政治知识,《论语·颜渊》篇云,“政者正也,子帅以正,孰敢不正”。以儒家思想为内核的中华传统文化已经深刻指出了政治问题的本质,即谋求公共利益,这一政治的本质属性保证了中国共产党作为我国政治与国家治理主体的公共性与先进性。党的十八大以来,以习近平为主要代表的国家治理者强调并践行不忘初心、牢记使命;党的十九届六中全会深刻总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验;党的二十大报告提出,全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴,关键在党,全面从严治党是解决一切政治问题乃至其他问题的总抓手。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对政治知识和政治规律的深刻理解。正是在这一认知的指导下,我们党解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,全面从严治党取得了历史性开创性成就,反腐败斗争取得压倒性胜利。在此基础上,经济、政治、社会、文化、生态“五位一体”就有了坚实的基础,可以超越国内治理而延伸至更加广阔的“一带一路”、国际关系以及全球治理之上。

四、全域知识与集体学习

中国共产党自诞生之日起就在艰苦的环境中不断学习,并进行灵活有效的调整和改进,以适应时刻变化的革命斗争形势,因此才能取得新民主主义革命的伟大胜利。革命的胜利是一种伟大的实践成功,也是伟大的认知成功,它建立在以毛泽东为代表的革命先辈对中国问题的深刻认知与正确实践的基础上。随着中国共产党由革命党转为执政党和建设党,国家治理所需的知识日益广泛,党的学习任务更加紧迫。

2002年12月26日,在胡锦涛提倡下,党的十六届中央政治局开展第一次集体学习,主题为“认真贯彻实施宪法和全面建设小康社会”,主讲人是中国人民大学许崇德教授和武汉大学周叶中教授。从那时起至2023年12月31日,21年间中央政治局共进行了171次集体学习,平均44.9天一次。中央政治局集体学习基本形成制度,学习主题涉及政治、法律、经济、社会、科学、文化、环境生态等国家治理的各个方面,主讲人大多是在各个领域有着深入研究和丰富成果的学者,也有在党政军系统长期工作并富有经验的领导干部和实际工作者,学习主题和主讲人由中央办公厅和中央政策研究室协调有关部门共同确定[29]。集体学习之后,各地方党委和政府随即通过各种方式传达学习的精神与内容。在中央政治局集体学习的带动下,地方治理者也采取常委会集體学习、中心组集体学习等多种形式,广泛开展学习。通过对21年来中央政治局集体学习主题与内容的梳理,我们可以发现中国国家治理的发展脉络,清晰展示国家治理逐渐由部分领域向全社会领域扩展、所需知识由专域知识向全域知识延伸的过程。

表2和表3对2002年12月26日至2023年12月31日期间171次中央政治局集体学习的主题进行了归纳和统计。为了对这些主题进行知识上的分类,笔者根据关键词将其分为两个层次,第一个层次为经济、政治、社会、文化、生态、科技等六类②,每个类别下又可以进行第二层次的分类,经济问题包括就业、农业、全球化、能源、金融、脱贫等;政治问题包括法律、党建、军事、廉政、哲学、外交等;社会问题包括教育、医疗、人口、社会保障、宗教等。通过对这些主题和内容的深入分析,归纳出以下特征:

第一,高度重视宪法法治建设和依法治国方略,具有强烈的全局性和系统性,充分反映了我国优秀传统政治哲学中的大局观和整体观。如第十六届、十七届、十八届、十九届、二十届中央政治局第一次集体学习的主题和学习内容分别聚焦“认真贯彻实施宪法和全面建设小康社会”“完善中国特色社会主义法律体系和全面落实依法治国基本方略”“深入学习贯彻党的十八大精神”“深入学习贯彻党的十九大精神”和“学习贯彻党的二十大精神”,充分体现了国家治理者对宪法与法治的高度尊重,对依法治国理念的深刻理解,以及运用党的全会精神统领国家治理全局的执政风格。

第二,既凸显了国家治理的重心,也平衡了国家治理的全局。如表2所示,全部171次集体学习中,政治问题占86次(50.3%),经济问题占39次(22.8%),社会问题占21次(12.3%),科技问题占14次(8.2%),文化和环境生态问题分别占7次(4.1%)和4次(2.3%)。从次数上看,政治问题和经济问题是国家治理中的主要问题。在政治问题中,聚焦法治(15次)、党建(12次)、军事(11次)等问题的次数最多,意味着政治问题中的依法治国、党的建设、军队建设等是国家治理的重中之重。在重视研讨解决实际政治问题的同时,国家治理者同样非常重视政治基础理论学习,如“历史唯物主义基本原理和方法论”(2013/12/3)、“辩证唯物主义基本原理和方法论”(2015/1/23)、“马克思主义政治经济学基本原理和方法论”(2015/11/23)、“当代世界马克思主义思潮及其影响”(2017/9/29)、“《共产党宣言》及其时代意义”(2018/4/23)等,充分体现了国家治理者对于马克思主义及其方法论的重视。

经济问题的学习次数仅次于政治问题,其中农业农村(4次)、经济发展(4次)、产业(3次)、金融(3次)、贸易(3次)等问题得到了较多关注,财税、土地、数字经济、资本市场等问题也被纳入了学习范畴。相对于经济和政治的基础性而言,社会、文化、生态问题等相对较少,但这只是因为其在国家治理中的基础地位不同,绝非重要性的下降,教育、社会保障、医疗分别被学习了3次、2次、2次。一些非常专业但极端重要的问题也受到了关注,如“我国民族关系史的几个问题”(2004/10/21)、“当代世界宗教和加强我国宗教工作”(2007/12/18)、“我国人口老龄化的形势和对策”(2016/5/27)、“我国考古最新发现及其意义”(2020/9/28)、“加强我国国际传播能力建设”(2021/5/31)、“铸牢中华民族共同体意识”(2023/10/27)等。对这些问题的学习充分体现了国家治理的全面性与复杂性,以及全域知识对国家治理的重要性。

第三,展示了国家治理者对历史传统和世界格局的关注,反映了中国当代国家治理的开放与包容。中国历史悠久,从历史中汲取治国理政的经验和智慧是历代国家治理者的优良传统,所以,历史问题成为集体学习的重点之一。有关历史主题的学习达22次,世界问题的则有26次,并位列所有二级问题关键词的前两位,例如“15世纪以来世界主要国家发展历史考察”(2003/11/24)、“中国社会主义道路探索的历史考察”(2004/12/1)、“我国历史上的法治和德治”(2016/12/9)、“中国历史上的吏治”(2018/11/26)、“五四运动的历史意义和时代价值”(2019/4/19)等等。

在回望历史的同时,国家治理者同样关注世界局势,对全球与世界问题的学习次数达到26次,如“世界主要国家社会保障体系和我国社会保障体系建设”(2009/5/22)、“敏锐把握世界科技创新发展趋势,切实把创新驱动发展战略实施好”(2013/9/30)、“二十国集团领导人峰会和全球治理体系变革”(2016/9/27)、“加强我国国际传播能力建设”(2021/5/31)等。对历史传统与全球问题的学习与关注,既可以从历史视角吸收传统文化中的丰富营养,又可以从现代视角汲取多元文明中的人类智慧,实现全球博弈中的“知己知彼”。

第四,尤其关注现代科技问题。科技问题原本可被划归到经济或社会领域,但科技并非仅仅只有推动经济增长的工具性作用,在百年未有之大变局的时代背景下,科技已经成为支撑国家发展的支柱。在中央政治局集体学习中,科技主题的学习达14次,占全部171次集体学习的8.2%,如“进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,推动我国海洋强国建设不断取得新成就”(2013/7/30)、“人工智能发展现状和趋势”(2018/10/31)、“区块链技术发展现状和趋势”(2019/10/24)、“量子科技研究和应用前景”(2020/10/16)、“加强我国生物安全建设”(2021/9/29)等,主讲者多为两院院士和著名科学家。此外,环境、生态、气候、绿色发展问题也都与科技密切相关。针对这些科技问题的学习,有助于国家治理者了解现代科技发展趋势,进而推动制定合理的公共政策,正确应对气候变化、人工智能、区块链技术、新冠疫情等对中国社会的挑战。习近平指出,疫情治理要向科学要答案、要方法[30]。尊重科学是我国新冠疫情治理取得成功最重要的原因之一。国家治理也是科学问题,需要向科学要答案、要方法。学习知识、尊重科学是我国改革开放以来国家治理取得成功的重要原因。

五、结语

知识是人类社会最为宝贵的财富,知识可以帮助人类深入理解外部世界和人类自身保持健康、创造财富、达致善治、实现认知成功与实践成功。人类社会的发展和进步归根结底来源于人类知识的扩展与运用。自然科学家的知识发现与知识探索为人类社会创造了巨大福祉和无限可能,他们的工作具有极大的复杂性和艰深性,但他们所面临的问题是结构简单的良构问题,他们所探索的知识是单一领域的专域知识。相较而言,国家治理者的工作更加基础,因为他们需要维持并改进一套涵盖社会一切领域的良善的社会制度和国家治理体系,增进国民福祉,激发国民向各个领域不断探索与追求,推动国家的可持续发展。只有在国家善治的前提下,各专门领域的存续和发展才具备可能。国家治理者应当是全域知识专家,他们面临的社会问题和公共问题是结构复杂的劣构问题,他们所探索并运用的知识是涵盖人类社会一切领域的全域知识,他们必须对经济、政治、社会、文化、生态、科技等各个领域进行全方位的理解,对这些领域进行综合平衡与动态调整。国家治理者的学习能力、认知能力与执行能力决定了国家治理的绩效与成败。

中央政治局集体学习制度是我国国家治理者在常态化国家治理过程中逐渐探索出来的一套获取、掌握、传播、运用国家治理知识的制度创新。这一制度并非国家治理者获取知识的唯一方式和渠道,但却是一种极具中国特色的制度安排。在对从2002年12月26日至2023年12月31日的171次集体学习的统计与分析中,可以发现现代国家治理所涉及知识的广泛性与复杂性。中国国家治理者对这些知识进行了全面而均衡的学习。政治稳定是国家治理的前提,经济发展是国家治理基础,教育、医疗、社会保障、气候变化、大数据、区块链等社会、文化、生态、科技问题均得到了充分的关注。集体学习既回溯历史,也展望未来,同时兼顾了理论学习与实践操作的均衡,展现了“五位一体”总体布局高质量发展模式对国家治理全域知识的需求,反映了我国国家治理者的开放、灵活与务实。改革意味着改变不适应时代要求的制度与行为,开放意味着了解与学习先进而正确的知识,集体学习制度扎根于改革开放之上,为我国当前和未来的高质量发展打下了坚实的知识基础。

世界正处于百年未有之大变局的时代背景之中。这一大变局意味着各个领域的知识广度和深度都在以前所未有的速度拓展和深化,由此引发人类社会所有领域的快速变革。国家治理者作为全域知识专家,必须具备强大的学习能力,对关键知识保持足够的敏锐和清醒,对国家治理中的复杂劣构问题进行深入思考并加以有效解决。在百年未有之大变局的时代背景下,国家之间的竞争,集中体现为国家治理者在全域知识学习和应用能力上的竞争,体现为国家治理者對人类社会大变局时代的认知与理解的深度与准度。集体学习制度为国家治理者提供了一个获取与掌握全域知识的途径和平台,它的建立表明,国家治理者深刻理解知识是实现认知成功、实践成功、个人成功与国家治理成功的根源,养成了尊重知识、学习知识、运用知识的自觉和信仰。实现中华民族伟大复兴,意味着中华民族必须成为一个高度尊重知识、勇于包容知识与善于创造知识的民族。

[参考文献]

[1] 培根.新工具[M].许宝骙,译.北京:商务印书馆,1984.

[2] Matthias Steup and Ram Neta, Epistemology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020, https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/epistemology/.

[3] Arthur Herman, America's STEM Crisis Threatens Our National Security, American Affairs, 2019, 3(1).

[4] Anjan Chakravartty. Scientific Knowledge vs. Knowledge of Science Public Understanding and Science in Society, Science & Education, 2022, https://doi.org/10.1007/s11191-022-00376-6.

[5] 柏拉图.泰阿泰德·智术之师[M]. 严群,译.北京:商务印书馆,1963.

[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第2卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,1957.

[7] 池田大作,阿·汤因比.展望21世纪——汤因比与池田大作对话录[M].荀春生,朱继征,陈国梁,译.北京:国际文化出版公司,1985.

[8] Herbert A. Simon. The Structure of Ill Structured Problems[J]. Artificial Intelligence, 1973, vol. 4.

[9] Donald Chisholm. Problem Solving and Institutional Design[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 1995, vol. 5, no. 4.

[10] 亚诺什·科尔内.短缺经济[M].张晓光,等,译.北京:经济科学出版社,1986.

[11] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因研究(上)[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1972.

[12] 王冰.从增长到发展[M].武汉:湖北人民出版社,2012.

[13] 薇薇安娜·泽利泽.亲密关系的购买[M].陆兵哲,译.上海:上海人民出版社,2022.

[14] 卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,刘阳,译.北京:当代世界出版社,2020.

[15] 马克思,恩格斯.共产党宣言[M].中共中央编译局,译.北京:中央编译出版社,2005.

[16] Elizabeth Anderson. Value in Ethics and Economics [M]. Cambridge: Harvard University Press,1993.

[17] 迈克尔·桑德尔.金钱不能买什么:金钱与公正的正面交锋[M].邓正来,译.北京:中信出版社,2012.

[18] Bing Wang and Tom Christensen. The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States[J]. Administration & Society, 2017, vol. 49, no. 6.

[19] 亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,译.北京:新华出版社,2010.

[20] Graham Allison. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap [M].New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017.

[21] 辜鸿铭.中国人的精神[M].孙永,译.长沙:湖南人民出版社,2022.

[22] 伯特兰·罗素.中国问题[M].秦悦,译.上海:学林出版社,1996.

[23] James Hankins. Reforming Elites the Confucian Way [J]. American Affairs, 2017, vol. 1 no. 2.

[24] 郇庆治.“碳政治”的生态帝国主义逻辑批判及其超越[J].中国社会科学,2016,(3).

[25] 彼得·辛格.动物解放[M].祖述宪,译.青岛:青岛出版社,2004.

[26] Arne Naess. The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects [J]. Philosophical Inquiry, 1986,vol. 8.

[27] 王冰,苏睿.美丽国家的多维度展开与主成分构成[J].决策与信息,2022,(6).

[28] Elinor Ostrom. Understanding Institutional Diversity [M]. New York: Princeton University Press, 2005.

[29] 樊锐.党在中国特色社会主義新时代的学习(下)[N].学习时报,2022-01-22.

[30] 习近平:向科学要答案、要方法[EB/OL].新华网,2020-03-03.http://www.xinhuanet.com/politics/2020-03/03/c_1125654573.htm .

[责任编辑:胡 梁]