基于双创背景下的BIM 人才培养模式探索

2024-03-26陶红霞谢经纬

陶红霞 谢经纬

(天津城市建设管理职业技术学院,天津 300134)

引言

根据2022 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》[1],基于近年来中国建筑业BIM 应用发展,结合党的二十大报告中把教育、科技、人才进行“三位一体”的统筹安排,树立“三位一体”协同发展的“大教育观”,以“BIM+新技术”为核心,以“六推进、四融合、七创新”为抓手,找准BIM 人才缺口,深入实施新时代人才强国战略,以服务发展、稳定就业为导向,大力弘扬劳动精神、创新精神、工匠精神,全面实施“技能中国行动”。本文结合本校在“三位一体”双创背景下实施BIM 人才培养方案的一些探索,将进一步深入研究并改进建筑信息化的新型技能人才教育方式,推动人才培养模式转型的步伐。。

1 实施背景

1.1 行业发展对专业人才需求

近年来随着BIM 技术的发展、BIM 应用范围越来越广,加上政策的大力扶持带动了BIM 人才需求的迅猛增长,BIM 人才整体处于较为缺乏的状态。《中国建筑业BIM 应用报告》数据显示,经过多年发展,人才匮乏的问题非但没有解决反而更加严峻了:在持续增长的BIM 项目需求与持续增加的BIM 投入下,43%的企业现阶段面临的首要任务是让更多项目业务人员主动应用BIM 技术。企业面临的阻碍因素中,缺乏BIM人才占比高达61.91%,缺乏BIM 人才已连续第五年成为了企业在应用BIM 过程中最大的阻碍项[2]。

1.2 BIM 人才培养现状

目前,BIM 新的应用场景不断涌现,软件更新速度快,应用领域持续扩大,应用深度持续提升。这使得企业对人才的需求量增加,并且对其要求也有了显著的提高。行业发展与人才培养存在以下问题。

1.2.1 人才与产业发展需求不匹配

传统的人才教育方式通常面临着对行业的实际需求匹配不足的问题,其教学内容无法满足建筑信息化的培训需要,而且学生们缺少创新的思维和独立思考的能力。

1.2.2 BIM 培养模式目前呈散点式

当前大学、产业和企业正积极利用资质评估、行业研讨会及竞赛、培训机构课程、内部教育、实际操作案例等手段加速推进人才培育进程,然而这些方式仍以分散的形式存在,特别是在行业的BIM 认证系统里,主要关注的是BIM 模型构建技能和技巧的评定,而忽略了BIM 技术的应用与建筑工程技术的结合,同时也忽视了对"BIM+新科技"的研究能力评价和提升。

2 基于“三位一体”双创背景下制定BIM 人才培养目标

基于“三位一体”双创背景下BIM 技术创新人才培养以“BIM +新技术”为核心,在结合专业人才培养方案的基础上,拟提高学生在BIM 技术上的实践能力,提升教师在BIM 技术新领域的科研能力,构建高校BIM 人才培养体系,从而通过创新实训途径进行BIM 技术的创新应用以服务社会。

2.1 实践教学研究方面

基于学校“BIM +新技术”创新工作室所提供的平台,促进学生与教师教学相长,积极开展教育教学研究,助力高职院校技能型人才进一步深化理论,带动学生与教师之间的横向科研,课题组的目标是通过整合教学内容、方式及工具来推进全面且实用的实验和实践课程设置,以构建一套完整的、针对现实项目需求的"三维度、全程式、无死角"的实验与实践教学系统。

2.2 人才培养模式方面

在人才强国战略下,以“BIM+新技术”为核心,以“三位一体”为桥梁,构建以校众创空间工作室为中心的集成组织,从课堂中建立激励机制提升学生积极性,从实训中实现对软件技能的提升,从比赛、科研中加强校企合作,实施校企联合培养、培训,提供学习交流平台,提高学生BIM 学习和考证的热情[3],引入横向科研项目,强化师生的实践创新能力培养;同时为高职院校学生的毕业设计提供必要的实践环境,实现教育、科技、人才协同一体化发展。

2.3 师资队伍建设方面

BIM 技术创新工作室提供的工程项目全过程管理平台有利于高素质BIM 人才的引进,增加师资队伍数量,进一步优化师资队伍结构,提高双师型教师比例。另外,教师还可以结合实践项目,培育创新项目,储备创新成果,提升纵向科研能力。

2.4 社会效益方面

“BIM+新技术”创新工作室要积极探索人才的培养模式与方法,并进行分享和推广;面向社会开展BIM 培训,支持学生群体创新创业,服务社会,促进BIM 技术高质量发展。

3 BIM 人才培养创新与改革策略

3.1 总体思路

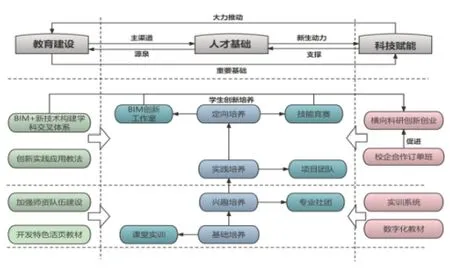

学院整合建筑设计和施工相关专业的资源,紧密围绕建筑行业的中游与下游产业链,在工程项目管理、造价与施工、室内设计等行业领域突出打造BIM 技术技能型人才,培养具备BIM 相关知识和软件操作技能,能够编制工作方案、技术文件,具备解决建筑工程领域中实际问题的能力,如图1 所示。

图1 “BIM+新技术”专业群

课题组需要把创新和创业的教育融入到专业的技术训练中,并设定专门针对BIM 的专业化、创新型的人才培育的目标,以提升学生们的职业发展及自主创业的能力。BIM 技术创新工作室在学校众创空间前期运作的基础上,经过工作经验积累,创新凝练出基于“三位一体”双创背景下的“六推进、四融合、七创新”BIM人才培养模式,如图2 所示。

图2 “六推进 四融合 七创新”模式

以“BIM+新技术”为核心,以“六推进、四融合、七创新”为抓手,构建了一个包含各类创新元素和技术的开放式创新平台,实现对整个流程中各个专业的全面模拟运用。以本校相关专业为例:

(1)“BIM+工程造价”

有些建筑模型形体复杂,体量巨大,学生通过拆分模型框架,过滤和提取参数直接出量,避免了单个模型数据过于庞大,节省了数据同步耗费时间,减少传输误差。

(2)“BIM+预制装配式建筑”

学生运用BIM 土建版,在梁板柱结构模型的基础上,细化加入其他各类型建筑构件和族模型,使整个建筑从外部整体到内部结构达到可视化与仿真的要求[4]。

(3)“BIM+工程管理”

学生通过使用BIM 施工策划软件,对施工场地布置进行优化和提前模拟,在提高施工准确度和效率的同时,进一步促进施工现场的标准化工地建设工作,辅助项目进行成本管理和技术管理[5]。

(4)“BIM+无人机”

学生通过遥控无人机进行数据采集,将这些数据和BIM 所构建的模型相比较,计算出土方的挖掘和填充数量。此外,学生会定时利用无人机捕捉工地的实时状况,再把获得的数据(如点云或者航空摄影图)同BIM 的设计作比对,如此一来就能持续监控项目进展,尽早识别并解决问题。

3.2 “六推进、四融合”模式的构建

学院落实立德树人根本任务,深入创新创业教育,围绕“教训赛孵”为中心开展教育教学工作。

3.2.1 “课堂实训-专业社团-“BIM+新技术”工作室-项目团队-技能竞赛-校企合作”分层递进模式的构建

(1)交互式课堂实训-推进课改实施

教师进行BIM 实际案例解析及学习小组模拟BIM全过程周期应用。

(2)专业社团-推进良好学风建设

BIM 社团向全体学生开放,主要招募热爱BIM 技术同学,负责开展学术探讨、学术交流和学术咨询活动。

(3)创新工作室-推进思维养成

组建BIM 创新工作室指导教师队伍,依托相关专业学生课堂实训和校BIM 社团培养有兴趣和基础的学生,选拔优秀的学生骨干担任组长,经过一学期的考察,择优进入工作室。工作室还开展“BIM 协同创新大赛”,鼓励各个专业分模块组队参与比赛,做到“传带帮”,获奖学生可以立项、科研成果转化与继续深耕。

(4)项目团队-推进项目稳步发展

根据项目需求和专业分布组成项目团队,对接校企共建基地的实际项目。

(5)技能比赛-推进工匠精神塑造

学生参与职业技能大赛,提升职业技能和团结协作精神。

(6)校企合作-推进高质量发展

在校社团、工作室、大赛中表现优秀学生可优先进入企业实习,并扶持学生科创企业孵化。

3.2.2 课程与技能证书、学科竞赛、企业合作、科研项目的四融合构建

以“BIM+新技术”为核心,通过学校、学生、企业三方优势互补,在课堂中利用企业真实项目案例模拟教学,课后进行实践演练,将技能证书知识点融入课程教学中。参与技能竞赛,将专业知识与技能比武相融合推动专业技能学习中对工匠精神的知行合一。校企深度融合共建实训平台,资源共享,优势互补[6]。同时BIM 创新工作室通过企业合作构建技术研发创新平台,带动高职院校的横向科研成果。

3.3 七创新具体实施方案

学院结合实际需求,通过“三教改革”,积极探索专业、行业、企业相互结合的新路径,主要做法如下:

(1)筑牢基础桩,建学科交叉共同体。

为了满足建筑BIM 行业的技能培训需要,构建“BIM+思政+N”的学科交叉课程体系,以BIM 建筑信息模型为核心,通过课堂专项实训融入课程思政元素,加上“N”种建筑类相关专业,实现“BIM +新技术”多专业角度的学科交叉人才培养,大力推进跨学科融合,锤炼学生创新思维,如图3 所示。

图3 “BIM+思政+N“课程体系内容

(2)注入源动力,建师资队伍新立交。

学校以众创空间为依托,以“BIM+新技术”创新工作室为源动力,采用“BIM 技术综合培养、各学科方向强化、协同项目实践取向”的全过程培养模式,着力完善教师队伍建设,促进教师队伍稳定,结构优化和质量提升,为“BIM+新技术”培养方案提供有力的人才支撑,实现师资队伍的新立交。

(3)打出组合拳,推进产学研转型期。

根据“三位一体”中教育科技人才协同发展创新校企订单班教学模式,校企前沿技术深度融合。校企深度融合共建新型研发平台是实现产学研共建的有力抓手,以企业需求牵引加快促进学科交叉融合[7]。自2015 年校企合作成立“滨海旺辉工程造价订单班”,输送BIM 相关人才,打通前后端创新链,探索人才共引共培模式,打开“引进技术,走出人才”的良好局面。

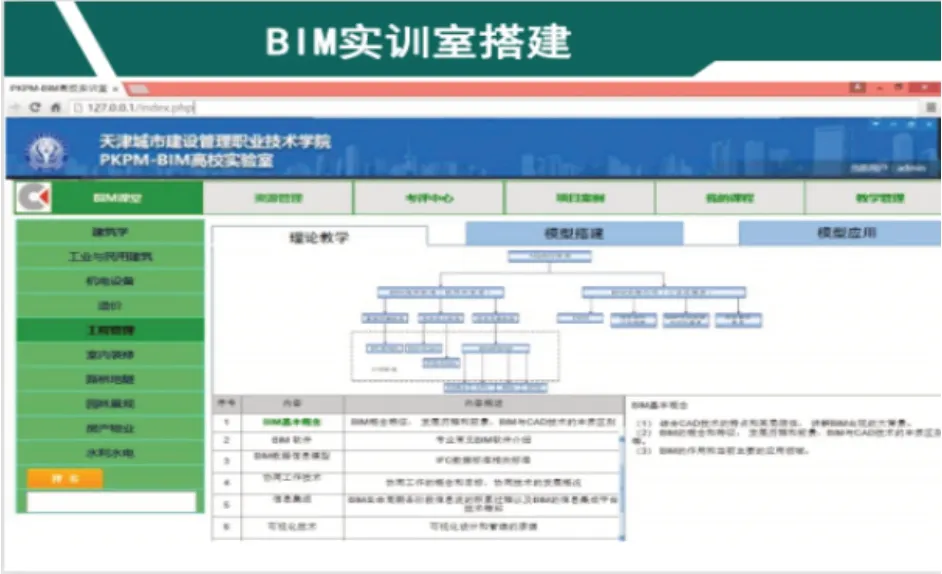

(4)占领新阵地,做好数字化工具箱。

2015 年校企合作共建了BIM 综合模拟实训室,搭建了BIM 实训教学平台[8]。BIM 综合模拟实训室可服务工程造价、工程管理、建筑设计、工程技术、建筑装饰等专业,可承担《Revit 软件建模》《BIM 技能考证》《基于BIM 的项目管理》和《BIM 软件应用》等多门课程。课题组采用角色扮演的方式,使学生们分别饰演项目的各个参与方(包括业主、设计师、承包商和顾问公司),让其亲身经历整个BIM 流程的管理工作,以此创造出一个互相学习和讨论的环境,以提升学生的创新能力和团队协作能力,如图4 所示。

图4 系统界面

(5)汇聚新动能,把好人才的方向盘。

1+X 证书制度是我国于2019 年初实施的职业教育重大改革举措[9],本校对1+X 证书制度试点工作高度重视,近年1+X 证书通过率达90%,建立了“BIM 创新工作室—学生小组—定向培训—学分互认”的激励机制,健全试点协调管理机制,整体推进1+X 证书制度试点工作,拓展学生就业渠道。

(6)点燃新引擎,构建双创教育体系。

本校自2012 年起参加中国建设教育协会组织的全国高校BIM 建模大赛,均获得较好成绩;组织了多期全国高校学生BIM 技能等级培训,通过率达80%以上。本校与企业建立BIM 考试培训中心,使得参加BIM 培训的学生得到了更多的就业机会,将BIM 职业技能竞赛融入课程教学中,并通过大赛的训练,增强学生对专业精益求精的学习态度,推动专业技能学习中对工匠精神的知行合一。

(7)勾勒新路径,创新学科活页教材。

对传统学科教材的章节和内容进行改良,利用BIM 技术作为协同工具来设计活页教材[10]。活页教材以课程思政为主线发挥育人功能,将工匠精神、劳动精神与知识传授、技能提升相互耦合,融入工作任务,贯穿教材始终,使教材充分发挥育人功能,如图5 所示。

图5 课程思政课本设计

贴合岗位实际保证科学合理,活页教材开发过程要注重校企双方共同参与,结合产业集群开展针对性调研,保证客观性与科学性。在活页教材编写过程中,注重信息化元素的融入,使教材内容与时俱进,为线上线下混合式教学打好基础。

3.4 BIM 人才培养模式实施成效

通过人才培养模式、协同育人机制、教学团队建设等内容的具体实施,取得了一系列成果。

(1)培养模式得到社会认可。

本校与众多建筑施工企业、造价咨询企业、BIM咨询企业等建筑企业开展了校企合作,定期推荐应届毕业生到企业实习,经过考核每年都有很多学生与校企合作单位签订了就业合同。与企业合作承担的住建部课题“基于BIM 的工程管理协同平台系统的研究与开发”,于2017 年获得“华夏建设科学技术”二等奖。

(2)学生在校学习成果丰硕。

基于“三位一体”双创背景下的建筑信息化创新型技能人才培养模式的实施,受益学生500 余人,每年都有多名学生获得国家级、省部级等职业技能大赛奖项,有些获奖学生被保送升本,有些学生在校期间获得专利,还有学生选择扎根家乡创业实践。目前仅创新创业课指导获得专利17 项,涉及学生100 余名。学生受益范围广、受益程度深,毕业生普遍获得用人单位认可。

4 结语

本校将继续以培育“BIM 创新型人才”为目标[11],总结校企联合培养培训经验和教训,进一步深入研究并改进建筑信息化的新型技能人才教育方式及建筑相关专业的教育方法,推动人才培养模式由单一传统型人才向交叉复合型人才的转型,实现工匠精神与现代科技的融合,真正为学生创造广阔的成长空间。