中上胸椎3D 打印导板引导与徒手椎弓根钉置入比较△

2024-03-26姜泽威李志恒金海龙汤舒婷周纪平王东丛波刘彬吴瑞李佳佳张廷伟杨凯严伟席焱海谭明生

姜泽威,李志恒,金海龙,汤舒婷*,周纪平,王东,丛波,刘彬,吴瑞,李佳佳,张廷伟,杨凯,严伟,席焱海,谭明生

(1.山东省文登整骨医院,山东威海 264400;2.安徽省淮南市寿县中医院,安徽淮南 232200;3.海军军医大学第二附属医院,上海 200000;4.中日友好医院,北京 100020)

中上胸椎骨折大多通过后路复位固定,椎弓根螺钉内固定具有良好的生物力学性能,已在临床工作中广为应用。但中上胸椎椎弓根内径窄小,且毗邻主动脉、下腔静脉、食管、肺、脊髓等重要器官,螺钉误置将带来灾难性的后果。有文献指出,徒手置钉的误置率可以达到10%~40%[1]。因此,在中上胸椎手术中,如何将螺钉安全有效的置入成为临床亟待解决的问题。伴随数字骨科的不断发展,3D 打印导板技术越来越多的应用于中上胸椎手术[2,3],本研究回顾性分析2019 年12 月—2022 年12 月行胸椎后路椎弓根钉内固定治疗的50 例中上胸椎骨折脱位病例,对导板技术与常规徒手置钉的效果进行分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)影像学检查显示胸椎骨折,且骨折累及前中柱或三柱;(2)无手术禁忌证,可耐受手术治疗。

排除标准:(1)重度骨质疏松、感染、结核未控制等不适宜手术的患者;(2)患有严重内科疾病,无法承受手术;(3)随访资料不全。

1.2 一般资料

回顾性分析2019 年12 月—2022 年12 月收入本院接受手术治疗的中上胸椎骨折患者的临床资料,其中50 例符合上述纳入标准,纳入本研究。依据术前医患沟通结果,25 例采用3D 打印导板技术置钉(导板组),25 例采用传统徒手技术置钉(徒手组)。两组患者术前一般资料见表1,治疗前两组患者年龄、性别、BMI、病程、病种及骨折节段差异均无统计学意义(P>0.05)。此次研究获医院伦理委员会批准,所有参与本次研究的患者均签署手术知情同意书。

1.3 3D 打印脊柱模型及导板的制作

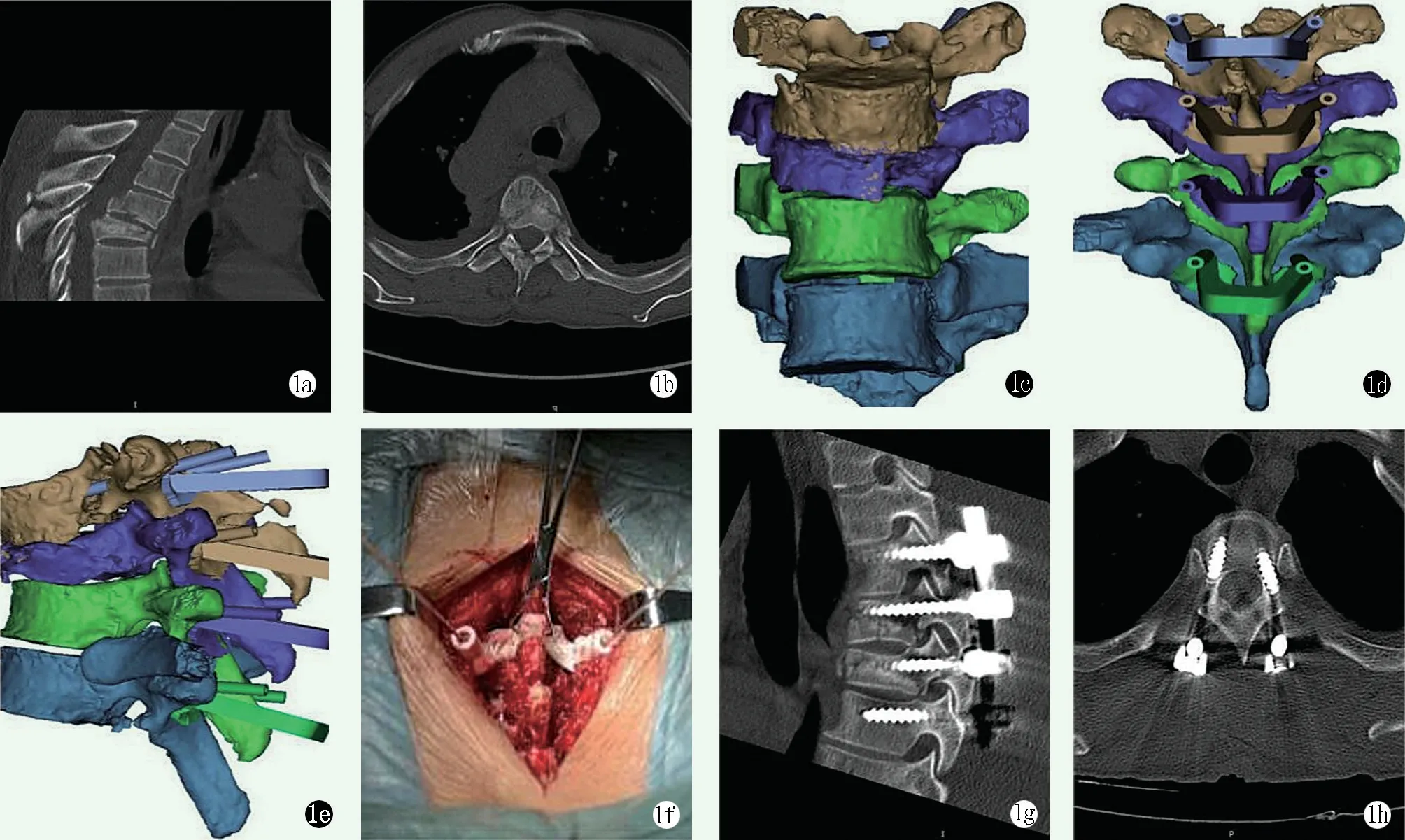

患者术前均行手术节段CT+MPR 重建、MRI 及DR 检查(图1a, 1b),导板组依据胸椎CT 平扫及MPR 重建得到数据,扫描图像存为Dicom 格式。将CT 数据在mimics 软件合成中上胸椎三维模型(图1c~1e),利用Med CAD 功能取3.5 mm 圆柱体替代椎弓根钉模拟置钉,调整钉的角度及长度,居中通过细小的椎弓根,主刀医生反复确认评估无误后获得满意的钉道,进行布尔运算得到导向筒,以STL 格式导出模型,导入至soildworks 软件,提取胸椎附件等解剖标志,建立与附件解剖吻合的反向模板,按照模拟钉道方向设计导向孔,完成导板设计。为术中把持稳定方便,设计拱形支撑,并在拱门上方建立一个直径为6 mm、长度45 mm 的把持柱,将设计好的导板文件导入3D 打印机(stratasys SLS4500,美国)进行打印及后处理系统,消毒以备术中使用。

图1 患者,男,51 岁。1a: 术前矢状位CT 显示上胸椎骨折脱位,椎管侵犯;1b: 术前横截面CT 显示胸椎爆裂骨折;1c: 胸椎骨折数字模型;1d: 导板设计后面观;1e: 导板设计侧面观;1f: 术中3D 导板引导下置钉,导板坚实地固定于棘突之上,避免漂浮;1g: 术后矢状位CT 显示椎弓钉位置良好;1h: 术后横截面CT 显示骨折脱位复位及椎弓钉置入位置良好。Figure 1.A 51-years old male.1a:Preoperative sagittal CT image showed upper thoracic spine fracture and dislocation,with vertebral canal involved;1b:Preoperative CT cross-sectional image revealed the thoracic burst fracture;1c:Preoperative digital model of the thoracic spine fracture;1d:Posterior view of the guide design for pedicle screw placement;1e:Lateral view of guide design;1f:A cloth forceps was used to firmly fix the guide plate on the spinous process during screw insertion to avoid floating;1g:Postoperative cross-sectional CT shows good position of the pedicle screw;1h:Sagittal CT shows good reduction of fracture and dislocation with pedicle screws in good position.

1.4 手术方法

所有手术均在全麻下进行,多人配合轴性翻身避免骨折或脱位断端移位压迫胸髓,髂前及胸前垫乳胶垫。消毒铺巾,行胸后路切口,显露棘突、椎板及棘突间关节。

导板组:局部骨性结果充分显露后,将导板与骨性结构镶嵌紧密减少误差。一助在置钉过程中用布巾钳将导板坚实的固定于棘突之上(图1f)避免漂浮,术者将1.5 mm 的克氏针沿导板设定的导向孔敲入少许确定进钉点,去除克氏针,用马头咬骨钳将进钉点周围皮质适当咬除。再次固定3D 导板,为避免钻头摇摆,沿导向孔用手摇钻将克氏针缓慢穿入椎弓根,钢针进入长度到达术前模拟的螺钉长度时,退出导板及钢针,攻丝,球探探查五壁完整拧入术前已测量好长度及直径的螺钉。

徒手组:咬骨钳将胸椎横突根部外侧皮质咬除,依据胸椎突间关节外缘选择进钉点,根据术者经验及手感选择头倾及外展角度,每进入5 mm 探查均为骨性后继续,安放MARK 针,C 形臂X 线机透视,若位置不佳则重新置备钉道,再次透视直到位置满意,攻丝后置入螺钉。

安装双侧棒,调整钉-棒系统,至骨折复位满意,紧固钉-棒系统。逐层缝合切口。术后1 d 拔除引流管,行CT+重建评估螺钉等级(图1g,1h)。

1.5 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、切口总长度、术中出血量、透视次数、一次置钉成功率、单钉置入时间、住院时间及医疗费用。采用完全负重活动时间、疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability index, ODI)、美国脊髓损伤协会神经评级(American Spinal Injury Association,ASIA)及日本骨科协会评分(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA)评价临床效果。行影像学检查,记录置钉准确率及融合率。

使用Lu 等[4]提出的置钉准确度评价法评估螺钉位置,0 级:螺钉完全在椎弓根内;I 级:螺钉超过椎弓根内壁2 mm 内,或不足螺钉直径的一半;II级:螺钉超过椎弓根内壁2~4 mm,或超过螺钉直径的一半;III 级:螺钉超过椎弓根内壁4 mm。记录置钉过程中发生的主动脉、胸髓及神经根损伤等并发症。

1.6 统计学方法

应用SPSS 22.0 软件进行统计学分析。计量数据以±s表示,资料呈正态分布时,两组间同一时间点比较采用独立样本t检验;组内两时间点比较采用单因素方差分析;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。计数资料采用卡方检验。等级资料两组间比较采用Mann-whitneyU检验,组间多个时间点比较采用Kendall检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期资料

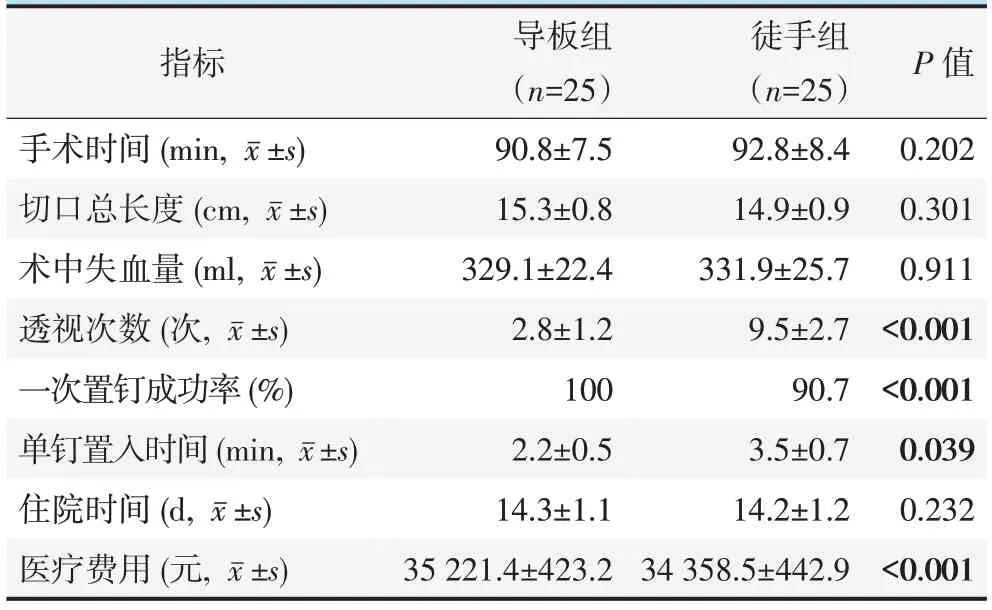

50 例手术均顺利完成,术中无动脉、胸髓及神经根损伤,围手术期资料见表2。导板组未发生螺钉重新调整,均一次置钉成功率100%;徒手组14 钉探查钉道时发现椎弓根壁破裂,重新置备钉道,一次置钉成功率90.7%(136 钉/150 钉);导板组一次置钉成功率显著高于徒手组(P<0.05)。导板组术中透视次数、单钉置入时间显著少于徒手组(P<0.05),但医疗费用显著高于后者(P<0.05)。两组手术时间、切口总长度、术中出血量及住院时间的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组患者围手术期资料比较Table 2 Comparison of perioperative data between the two groups

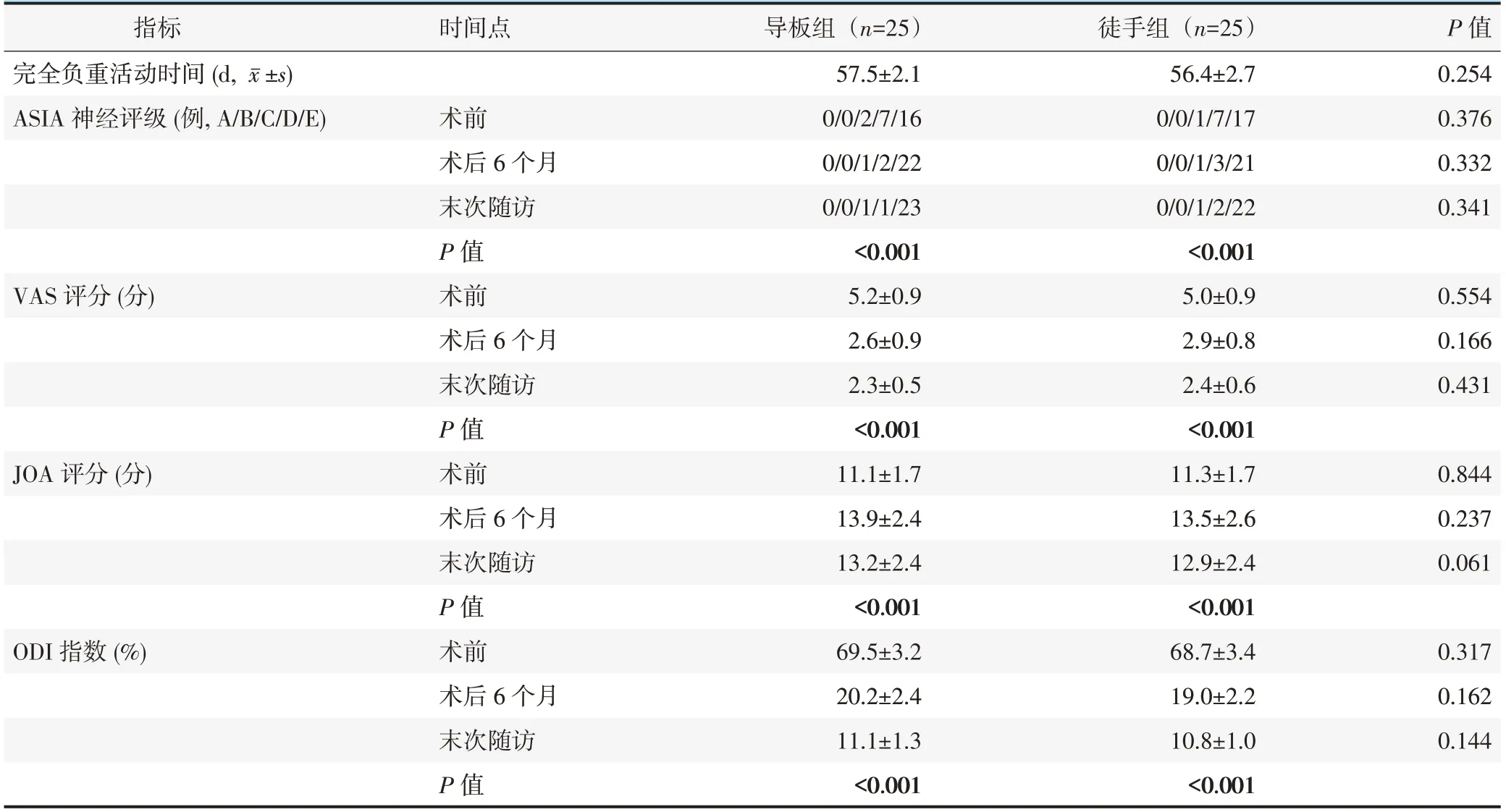

2.2 随访结果

所有患者均获随访,随访时间12~24 个月,平均(16.8±3.4)个月,两组患者随访资料见表3。随时间推移,两组患者VAS 评分及ODI 指数均显著下降(P<0.05),JOA 评分显著升高(P<0.05),ASIA神经评级显著改善。相应时间点,两组间VAS 评分、ODI 指数、JOA 评分及ASIA 神经评级的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组患者随访资料比较Table 3 Follow-up data results and comparison between two groups of patients

2.3 影像评估

两组影像资料见表4。导板组25 例,共置入螺钉150 例,其中,0 级146 例,I 级4 例,置钉准确率97.3%(146/150);徒手组25 例,共置入螺钉150例,其中0 级122 例,I 级23 例,II 级5 例,置钉准确率81.3%(122/150);导板组置钉准确率显著优于徒手组(P<0.001)。至末次随访时,两组病例均达到骨性融合,内固定物无断钉、松动等。

3 讨 论

后路胸椎椎弓根钉固定牢固、稳定,已得到广泛的应用[5,6]。但中上胸椎椎弓根内径细小,置钉难度大,其前方邻近胸主动脉,胸髓娇嫩,若损伤则出现灾难性的后果,患者及术者都面临着极大的风险。目前临床上多采用徒手置钉的方法。徒手法通过胸椎小关节、横突等骨性标志来确定进钉点,头倾角和外展角度主要依靠术者的手感,但对于严重骨质疏松患者,椎弓根的皮质骨和髓腔内松质骨手感差异很小,存在螺钉误置的风险。为保证验证螺钉是否在正确位置,手术中需要多次C 形臂X 线机透视和神经电生理监测下,手术医师和患者的射线暴露时间增加。该法学习曲线长、主观性强,要求术者有丰富的脊柱外科手术经验[7]。因此在中上胸椎置钉是可采用个体化原则,术前通过计算机模拟胸椎形态,3D 打印真实的还原,术前设计好进钉的角度长度,术中按导板引导精准置钉,提高置钉的精准度[8,9]。

本研究通过术后CT 复查,徒手组中有5 枚2 级螺钉,23 枚1 级螺钉;而导板组中,0 级螺钉达97.3%,无2、3 级螺钉,Belmont 等[10]研究结果表明,无脊柱脊髓畸形及变异的正常人群中,椎弓根与脊髓之间存在2~4 mm 的间隙。另外,尚无文献报道螺钉穿出椎弓根2 mm 以内会降低螺钉内固定系统的固定效能和(或)导致临床并发症发生的相关报道。因此,大多数文献都认为,穿出范围<2 mm 的螺钉是可以接受的[11~16],说明3D 导板辅助下置钉能保证手术的安全性,且导板组的透视次数小于徒手组,减少了射线暴露[17,18]。但导板组置钉仍然出现了误差,考虑以下原因:(1)导板置钉要求胸椎附件周旁的软组织需要彻底清理,力求导板可与骨性凸起紧密的贴附,细小的偏差都将导致进钉位置的偏移;(2)3D 打印材料多为树脂,术前需要消毒备用,在高温消毒过程中可能会出现形变,金属材料可避免这一弊端。

总之,个性化3D 打印导板技术应用于中上胸椎置钉中,能简化手术操作,不必过分依赖术者经验,学习曲线相对较短,低年资的医师在指导下可以开展,且置钉的安全性也可以得到保证,适合在基层医院推广。3D 导板费用大约在800~1 000 元,相较CT导航系统及脊柱机器人辅助系统费用低,为患者及医保减少医疗开支,造福社会。虽然目前3D 打印技术还存在短板,但随着数字化骨科的发展及相关新材料的研发,3D 打印导板技术将会取得更大的进步。