长江经济带农田生态价值时空变化及影响因素分析*

2024-03-25王建鑫罗小锋刘在洲

王建鑫 ,罗小锋** ,刘在洲 ,唐 林

(1.华中农业大学经济管理学院 武汉 430070;2.湖北农村发展研究中心 武汉 430070;3.武汉纺织大学马克思主义学院 武汉 430073;4.武汉工程大学法商学院 武汉 430070)

绿水青山就是金山银山,如何将自然生态优势转化为经济社会优势,积极探索生态价值实现机制是当前学术界共同关心和探讨的问题。农田生态系统兼顾粮食安全和生态安全双重目标[1-2],对农田生态系统生态产品价值进行核算,有利于促进农田生态系统发挥生态效益和经济社会效应,推动农业资源环境的可持续利用和农业高质量发展[3]。农田生态系统不仅提供了粮食和原材料等供给服务,同时还提供了调节服务、文化服务和支持服务等[4-6]。因此,农田生态系统的生态资源核算不仅要体现可通过市场交易实现的粮食供给等经济价值[7],更要兼顾生态转化的环境改善功能[2,8]。

长江经济带光、热、水、土资源优越,是中国重要的农业生产区,农业也是长江经济带发展战略重要的基础产业[9]。为兼顾“生态优先,绿色发展” 的理念,推动高水平建设“绿色大粮仓” 发展战略,长江经济带农业发展要兼顾绿色发展和生态发展,促进农业生态产品价值转化,实现农业增效增收,推动乡村振兴和共同富裕[9-10]。然而,长江经济带经济发展和生态资源占比上存在着明显差异且生态产品人均供给水平不高,与人民群众对优质农产品、清新空气、洁净饮用水等生态产品日益强盛的需求形成鲜明对比[11]。同时,农业资源生态化、产业化转化率较低等问题也长期制约着长江经济带生态资源隐性价值显化[12]。据此,学者们从人类活动、资源利用、绿色发展以及生态资产核算等方面对长江经济带农田生态系统生态价值变化展开探讨。人类活动方面,土地城镇化的快速扩张和工矿生产用地挤占等引起长江经济带农业用地逐渐减少[13]。钟业喜等[14]分析长江经济带土地利用变化和生态系统服务价值发现,农田生态系统服务价值对土地变动敏感程度较高。空间分布上,上游地区的生态服务价值存量明显高于其他区域,呈现上游空间聚集[15]。资源利用方面,水、土、光、热等自然资源利用效率的提升,有助于促进资源要素匹配[16],提高农田生态价值。同时,化肥、农药、能源等投入要素持续减量能够有效缓解农业面源污染,促进区域农田生态价值的提升[17]。绿色发展方面,部分研究结果验证了长江经济带农业绿色发展水平总体呈现上升态势[18],但缺乏对农田生态系统服务功能的关注。亦有学者从农业碳排放视角考察发现长江经济带农业碳排放呈现阶段式增长态势,主要增长贡献集中于中下游省份[16],中游省份农业碳排放强度和总量相对高于其他区域[19-20]。生态资源核算方面,张林波等[21]运用生态系统生产总值对长江经济带各生态系统类型核算的结果显示,农田生态系统服务约占总系统服务的17.92%。总而言之,学者们多集中于从单一维度对农田生态系统的可持续发展问题展开研究,鲜有研究从生态系统整体视角探索农田生态系统绿色化、生态化发展。尽管已有学者关注农田生态系统中的生态系统服务价值,但并未将其纳入生态系统整体框架进行研究,缺乏从系统论角度长期考察农田生态价值的动态变化。

鉴于此,本研究从农田生态系统整体视角出发,基于生态系统服务价值评估模型拓展的能值分析框架,以长江经济带11 省(市)为研究对象,测度2010—2021 年长江经济带农田生态价值,以期揭示长江经济带农田生态价值的基本特征和分布规律,继而探究其时空变化特征与影响因素,为推动完善长江经济带农业生态产品价值实现机制提供参考依据,对促进长江经济带绿色可持续发展、建立和完善农业生态产品价值实现机制具有重要意义。本研究可能的边际贡献体现在以下两方面: 第一,丰富了农田生态价值测算评估分析框架。本研究基于改进的生态系统服务价值评估模型及能值分析框架,剖析农田生态系统中能值流动结构和变动趋势,尽可能真实反映长江经济带农田生态系统生态价值总量及时间变化特征。第二,从空间视角探究长江经济带农田生态价值的空间动态变化特征和关键影响因素,旨在挖掘区域内农田生态价值增长的空间联结以及提升区域内农田生态价值的内在驱动力。

1 研究方法与数据来源

1.1 农田生态系统能值分析框架

生态资源核算与量化方法主要包括物质量法、价值量法和指标体系法等[3,18],但以上方法均存在计算方法复杂、不同功能之间难以直接比较或者估值过高的问题。因此,本研究引入能值分析方法作为长江经济带农田生态系统的基准评估框架[22],并且采用Costanza 等[23]构建的生态系统服务价值模型(Ecosystem Service Value,ESV)核算农田生态系统服务功能。能值分析方法和ESV 模型已经成熟应用于生态、经济、社会以及复合系统核算等相关研究[24-30]。而且,能值分析方法更加强调流量价值和可再生资源高效利用的重要性[23],这也符合农业绿色可持续发展的要求。该方法采用太阳能值作为农田生态系统中产出的产品(服务)能值转换的基准,其转换过程可表示为:

式中:Mr为物质的太阳能值,Er为物质有效能量或质量,Tr为太阳能值转换率。

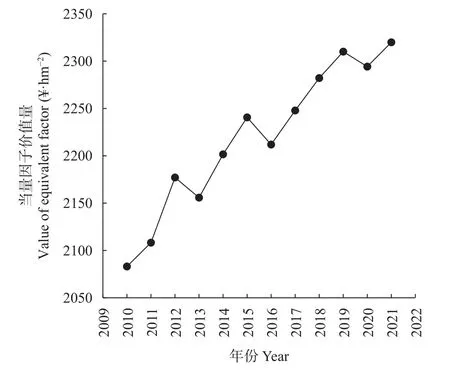

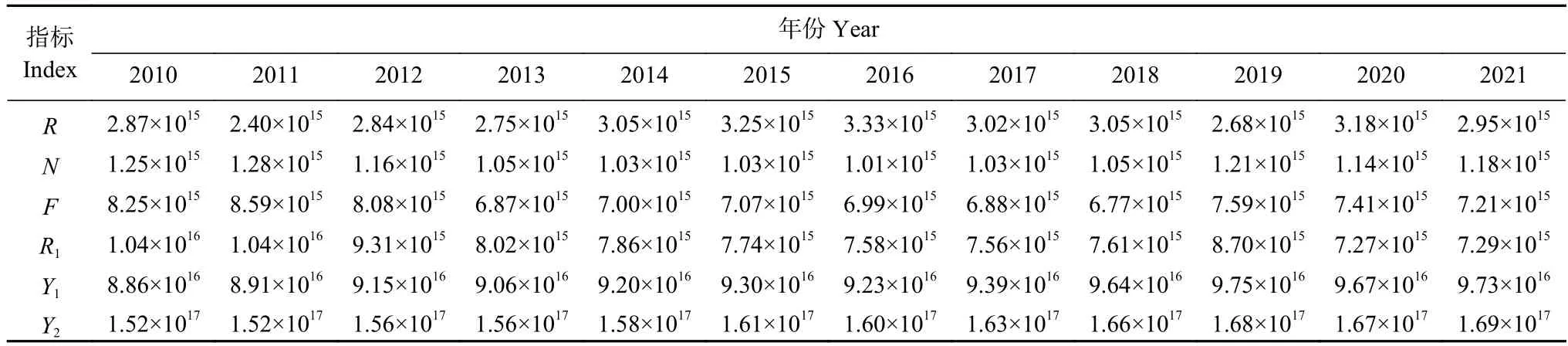

农田生态系统作为自然再生产和人工再生产复合交织的生态系统,根据能值分析理论,农田生态经济能值可分为投入能值与产出能值(表1)。为了方便统计,农业产出能值为水稻(Oryza sativa)、小麦(Triticum aestivum)和玉米(Zea mays)产出,生态服务能值(即生态服务功能)包括除已通过市场化实现价值的粮食生产外的气体调节、气候调节、水源涵养、土壤保育和生物多样性保护等,其计算参考谢高地等[29]修订的单位面积生态系统服务价值当量表,并以长江经济带粮食单产数据和平均市场价格对模型进行修正,以消除自然因素和价格波动的影响[15]。最终计算可得2010—2021 年长江经济带当量因子价值量均值为2219.37 ¥·hm-2(图1),该结果与罗海平等[10]的结果基本保持一致。最终,基于计算数据编制2010—2021 年长江经济带农田生态经济系统能值流分析表(表2)。结果显示,2010—2021 年长江经济带单位面积粮食供给能值平均产出为9.32×1016sej·hm-2,单位面积生态服务能值平均产出为1.61×1017sej·hm-2。

图1 2010—2021 年长江经济带农田生态系统单位当量因子价值量变动Fig.1 Variation of value of equivalent factors per unit area of farmland ecosystem in the Yangtze River Economic Belt from 2010 to 2021

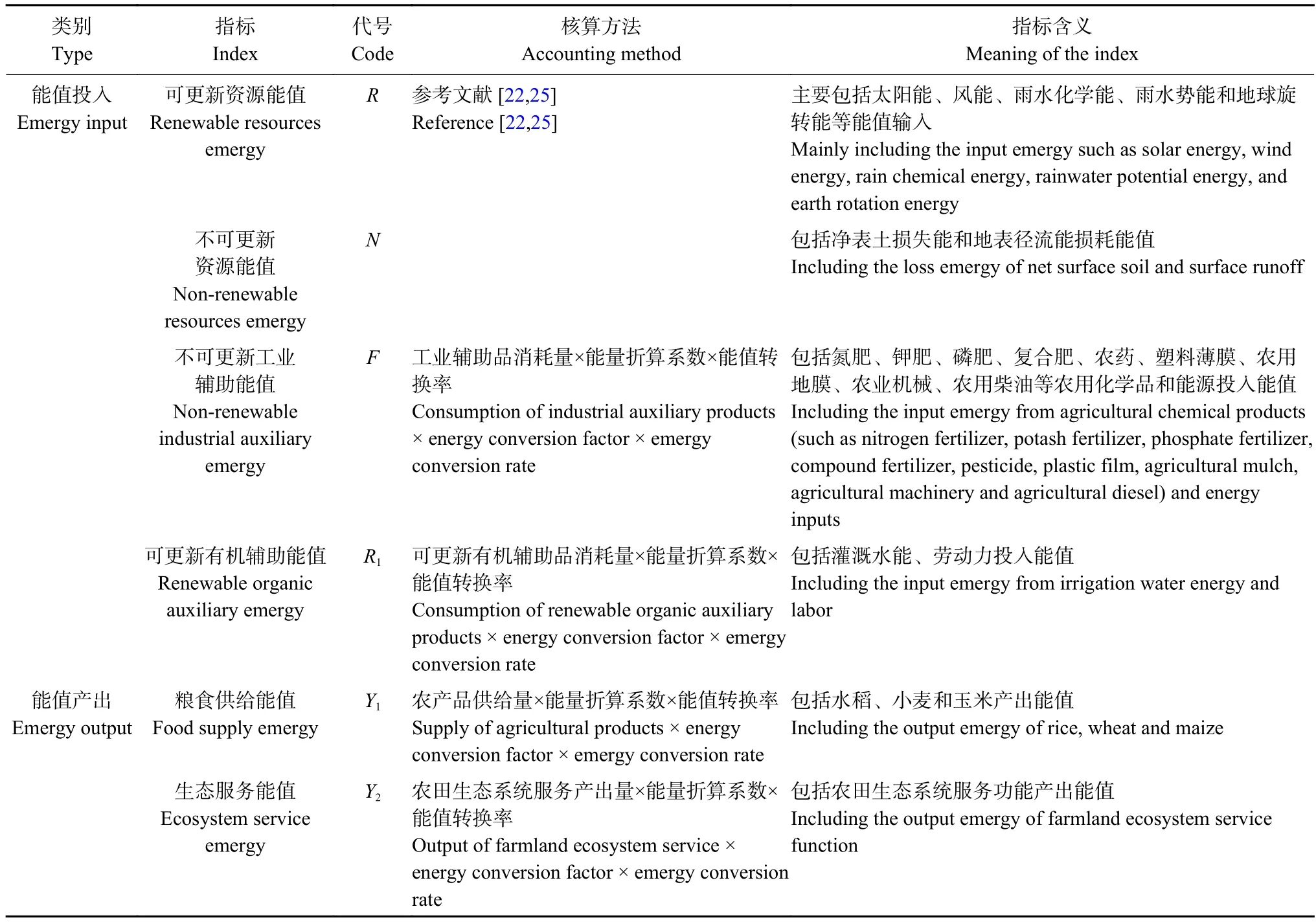

表1 农田生态系统能值分析简表Table 1 Brief table of emergy analysis of farmland ecosystems

表2 长江经济带农田生态系统能值流分析Table 2 Analysis of emergy flow of farmland ecosystem in the Yangtze River Economic Belt sej·hm-2

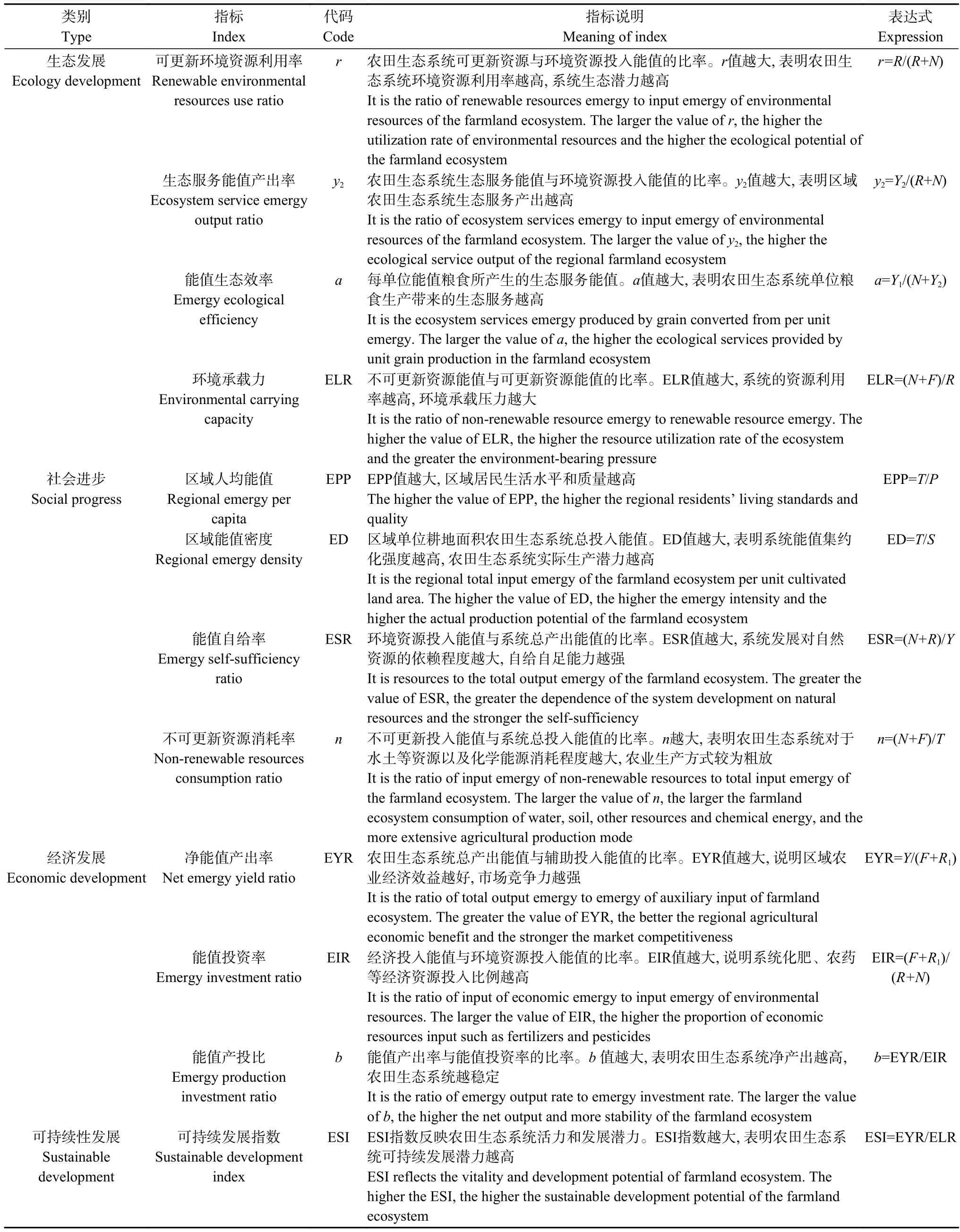

1.2 农田生态价值测度指标体系

农田生态价值是指依照生态学的原理和生态系统的发展规律对农业绿色化、生态化和资源价值化的综合测度,是生态效益、社会效益以及经济效益的相互统一[6,21]。由此,依据能值分析框架构建农田生态价值测度指标体系,并遵循科学性、针对性、现实性和可度量性的原则以及相关研究成果[21-24,26],从生态发展、社会进步、经济发展和可持续性发展4 个方面对能值指标进行甄选,并构建长江经济带农田生态价值测度指标体系,具体指标含义及测量详见表3。同时,为避免层次分析法、主成分分析法等主观测量干扰引起的评价结果偏差以及方便不同年份之间比较,指标体系测度采用针对面板数据改进的熵值法,建立“区域-时间-指标” 的立体时间序列数据。

表3 长江经济带农田生态价值测度指标体系Table 3 Index system for measuring the farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt

1.3 空间计量模型构建

全局空间自相关表示研究区域内邻近空间单元农田生态价值的空间关联特征,区域总体的空间关联性采用全域Moran’sI指数进行检验。为了探索农田生态系统功能在省域间空间关联随时间变化情况,采用空间杜宾模型(spatial Durbin model,SDM)来探究各因素对长江经济带农田生态价值的空间效应。参考Le Sage 等[31]的研究,模型表达式为:

式中:i、j为不同省份,t为年份;Yit为农田生态价值;Xit、Xjt为解释变量向量,即农田生态价值的可能影响因素;Wij为空间权重矩阵;αi为常数项,ρ、β、φ为回归系数,μi为空间固定效应,εit为随机误差项。空间权重矩阵选取标准化的邻接空间权重矩阵作为基准分析,引入标准化的反距离平方空间权重矩阵作为稳健性检验。为削弱模型异方差性,变量均取对数(加1 取对数),另考虑价格变动因素,以2010 为基期对模型变量作消胀处理。长江经济带农田生态价值的驱动因素和障碍因子见表4。由于长江经济带部分省份2009 年及更早数据缺失严重,本研究选取2010—2021 年长江经济带11 个省(市)级层面数据,应用能值分析框架剖析农田生态系统能值构成及流动,并测算农田生态价值。研究所采用的自然地理、社会经济等基础数据主要来源于2011—2022年《中国统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国水资源公报》《中国环境统计年鉴》《全国农产品成本收益资料汇编》和各省统计年鉴、水资源公报及政府文件,部分缺失数据根据插值法进行推算补齐。气象数据来源于《中国气象年鉴》以及美国国家环境信息中心网站(https://www.ncei.noaa.gov/)。能量折算系数、能值转换率和计算公式主要参考Odum[22]和蓝盛芳等[25]研究。能值货币比率采用喻锋等[26]计算值8.67×1011sej·¥-1。能值核算基准参考Brown 等[32]的全球能值基准为12.00×1024sej·a-1。其他不同基准的能值转换率参考刘耕源等[28]的做法乘以折算系数1.27 (即12.00×1024sej·a-1与9.44×1024sej·a-1的比值)。

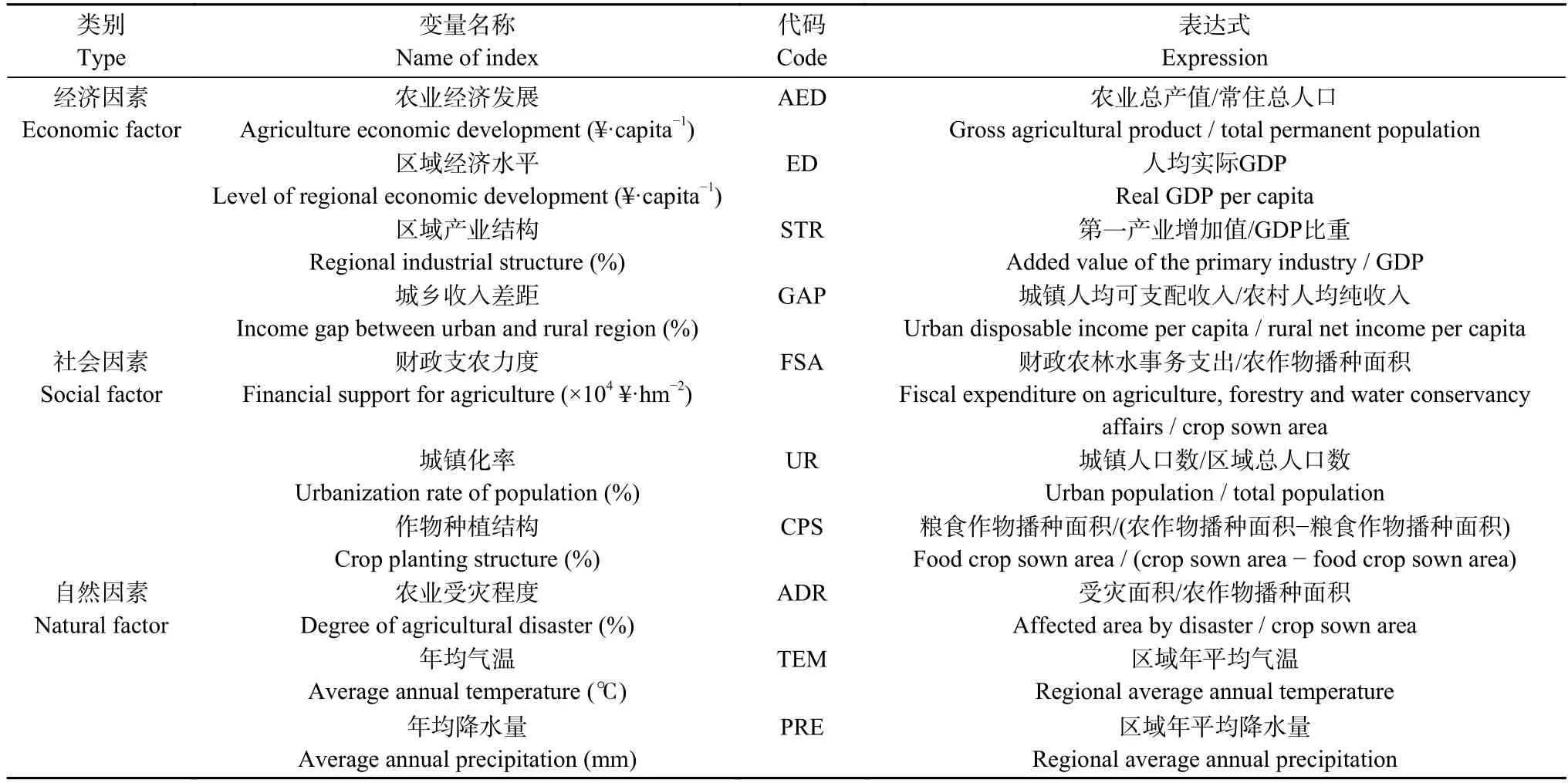

表4 长江经济带农田生态价值的影响因素Table 4 Factors influencing the farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt

2 结果与分析

2.1 长江经济带农田生态价值时空变化特征

2.1.1 长江经济带农田生态价值时间变化特征

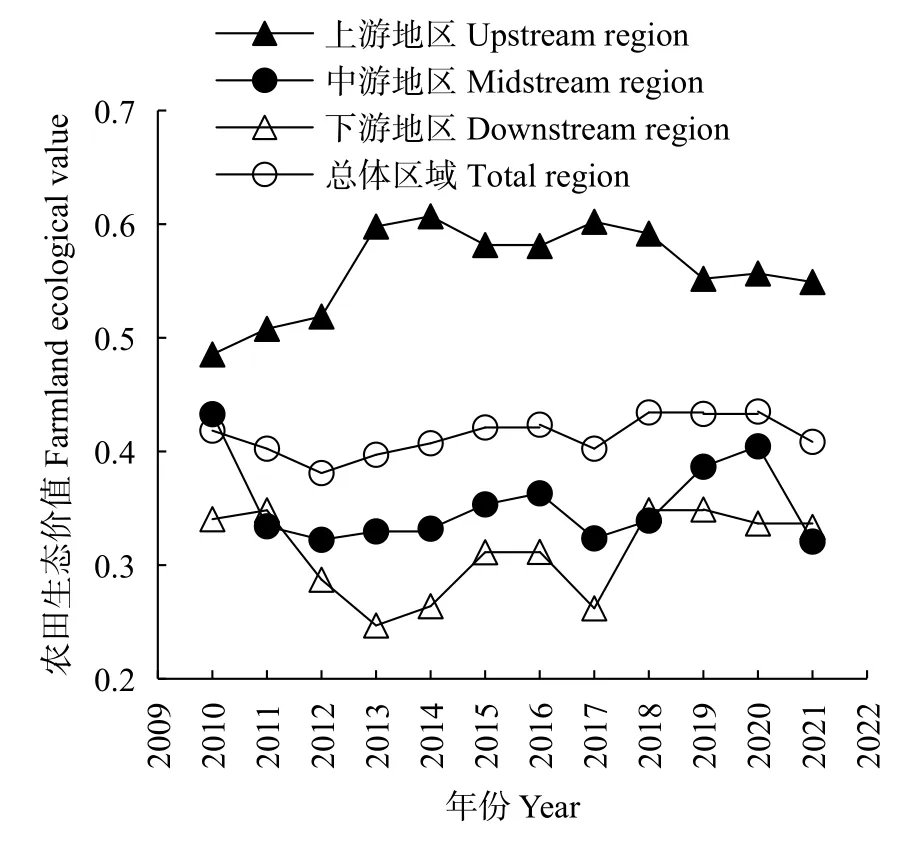

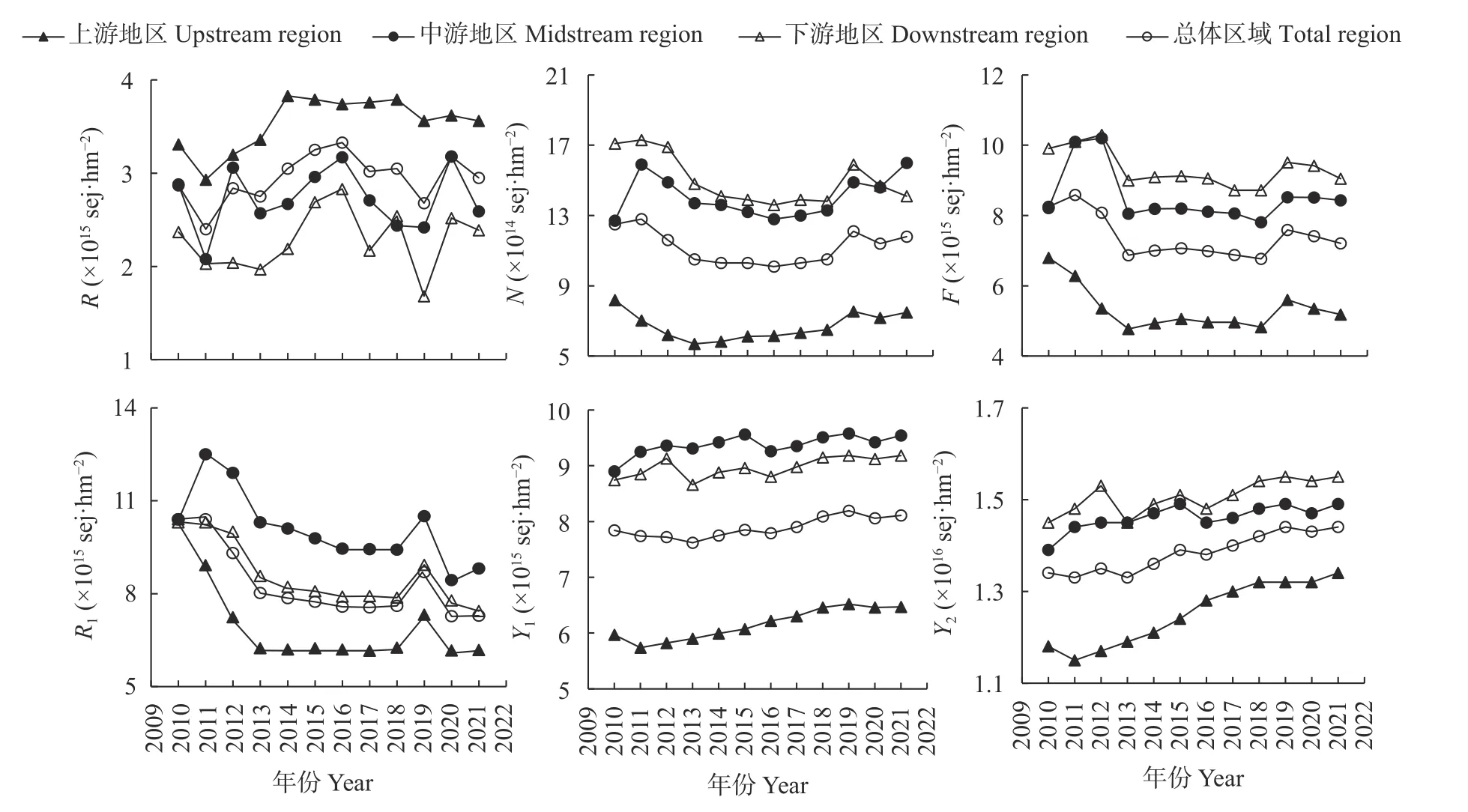

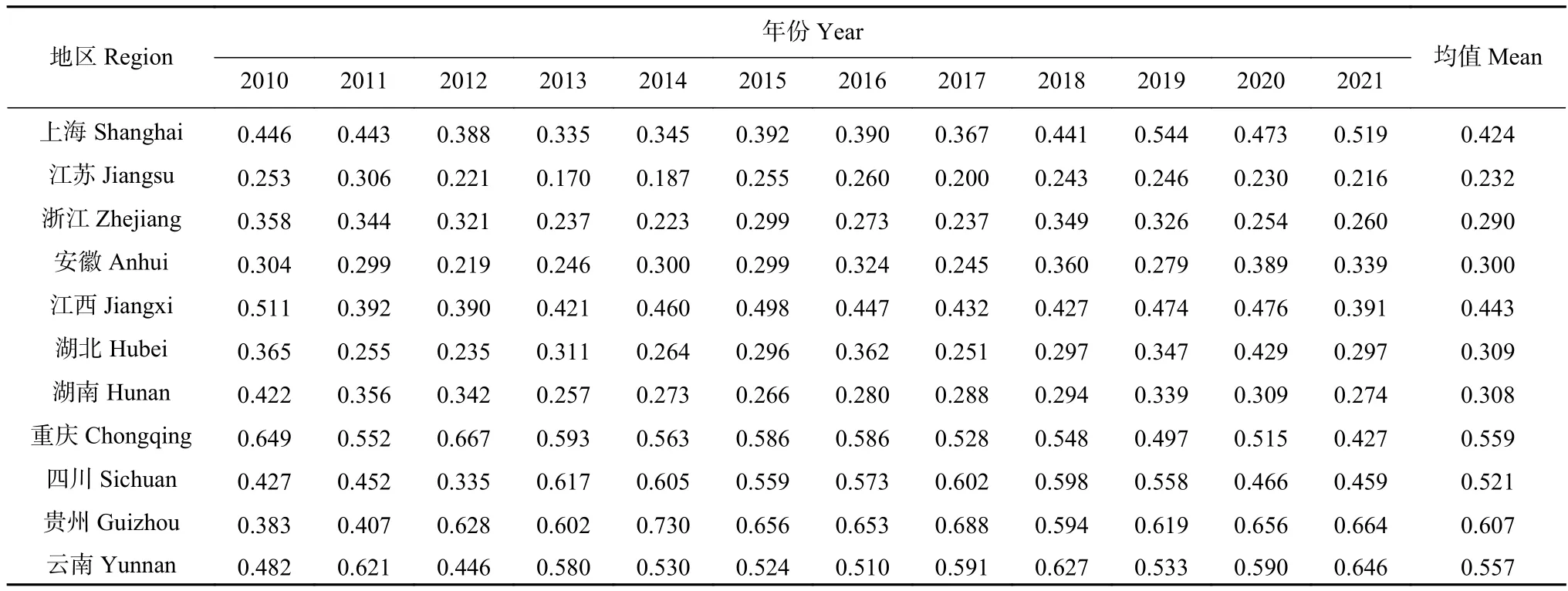

长江经济带2010—2021 年农田生态价值测度结果(表5)显示,研究时段内长江经济带农田生态价值整体呈现“波动增长” 的态势。具体来看,上游省份(市)总体水平较高,依次为贵州、重庆、云南、四川;中游省份处于中等水平,其中江西最高,湖北、湖南次之;下游地区总体偏低,其中,上海最高,安徽、浙江、江苏次之;上游地区农田生态价值整体高于区域均值,中下游地区农田生态价值整体处于区域均值水平以下。分流域变动情况来看(图2),研究时段内农田生态价值增长波动存在区域性差异。上游地区呈现“上升—下降—趋于平稳” 的波动式增长态势,基本维持在0.485~0.607 之间;中游地区整体水平基本在0.321~0.433 之间波动,呈现波动增长发展;下游地区农田生态价值维持在0.247~0.349 之间,其中上海呈现快速增长趋势,相较于2010 年增速为16.37%,带动了周围地区农田生态价值的提升。系统能值流动表明(图3),长江经济带农田生态系统可更新资源能值(R)呈现“上游>中游>下游” 的特征;不可更新资源能值(N)、不可更新工业辅助能值(F)、生态服务能值(Y2)呈现“下游>中游>上游” 的特征;可更新有机辅助能值(R1)和粮食供给能值(Y1)呈现“中游>下游>上游” 的特征。能值投入情况表明,上游地区农田生态系统主要依赖于太阳能、风能、水能等自然资源投入,这与当前我国重点生态功能区建设规划目标导向基本吻合,中下游农田生态系统主要依赖于化肥、农药、柴油、农膜等农用化学能和能源投入。能值产出情况表明,粮食供给能值(Y1)和生态服务能值(Y2)产出主要集中于中下游地区。

图2 长江经济带不同区域农田生态价值时间变动图Fig.2 Temporal variation of farmland ecological value in different regions in the Yangtze River Economic Belt

图3 长江经济带农田生态系统能值流动Fig.3 Emergy flows of farmland ecosystem in the Yangtze River Economic Belt

表5 2010—2021 年长江经济带农田生态价值测度结果Table 5 Results of measuring the farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt from 2010 to 2021

随着长江经济带经济发展进入新常态,生态文明建设和绿色发展理念深入推进,地区政府加大对农田生态功能以及生态产品重视程度。长江经济带农田生态价值得到稳定提升,随着区域协调发展,区域差距得到有效缩小。长江经济带农田生态价值能够实现逐步提升归结于以下两个方面。一方面,农业绿色生产方式转型推动中下游地区农田生态价值提升。长江经济带上游地区水、土、光、热等自然要素充裕,生态资源富集[16],农田生态价值处于高值,而粗放的农业经营以及较高的农用化学品和能源投入引发中下游地区耕地频频出现“生态预警”。随着长江经济带高水平建设“绿色大粮仓”战略推动,农业生产方式逐步从粗放经营向绿色、低碳、循环发展转型[17,19],农药、化肥、农膜以及农用能源等不可更新资源能值和不可更新工业辅助能值呈现整体下降趋势,为农业绿色和生态发展奠定良好的物质基础,推动中下游地区农田生态价值得到不断提升。另一方面,长江经济带坚持以资源环境承载能力为核心的主体功能区战略发挥了制度优势。《关于完善主体功能区战略和制度若干意见》强调要在农产品主产区、重点生态功能区等建立长效机制。贵州、浙江、江西等省作为国家生态产品价值实现机制试点省,积极探索生态农产品价值实现路径,提升生态农产品价值实现效益和规模[9,21]。例如,贵州省推进绿色金融服务建设,设立扶贫基金推动农业结构调整和农业绿色产业发展,推动生态农业、有机农业、循环农业和科技农业发展。浙江省开拓生态资源产业化等模式,促进富集生态价值农产品实现“优质优价”。湖南、湖北等省积极探索农文旅融合以及生态扶贫模式推动生态资源价值显化。

2.1.2 长江经济带农田生态价值空间集聚性特征

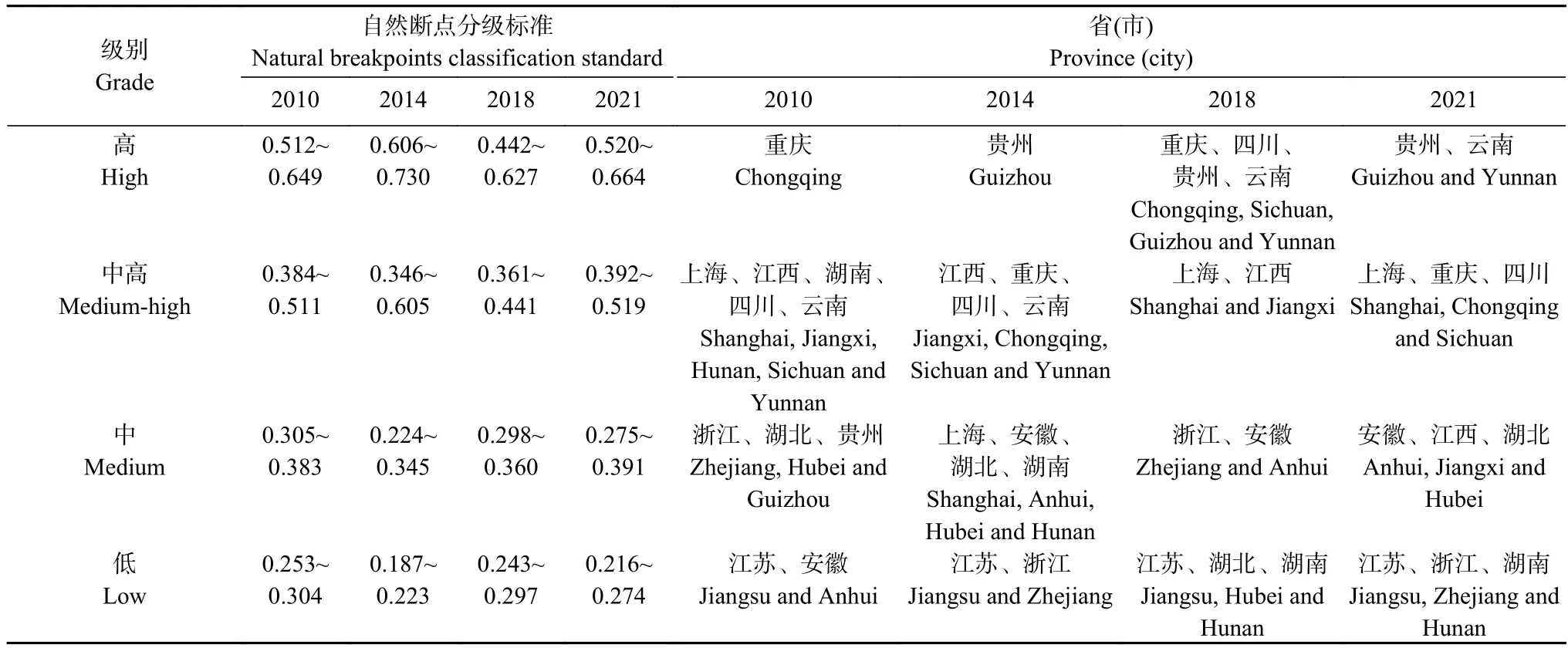

由于经济发展水平、技术水平、政策导向等不同,长江经济带各地区农田生态价值存在空间差异性。根据自然断点分级法对2010—2021 年长江经济带农田生态价值进行分组考察(表6)。结果显示,长江经济带农田生态价值整体呈现“上游>中游>下游” 梯度递减的特点,高水平区域呈现连片状空间集聚,从上游腹地不断向中下游地区波动,整体呈现“西高东低” 发展水平,空间分异特征明显。该结果与钟业喜等[14]、张林波等[21]对长江经济带农田生态服务价值量测算的空间演变特征基本一致。对时间演化而言,长江经济带农田生态价值之间存在显著的区域异质性。2010 年,长江经济带农田生态价值较低,高值区省(市)仅有重庆;在2014—2018 年,上游地区总体生态价值水平得到提高,高值区增加了四川、贵州、云南,中高值区和中值区的变动主要集中在中下游省份,湖北、湖南降至低值区;至2021 年,贵州、云南位于高值区,上海、重庆、四川位于中高值区,安徽、江西、湖北进入中值区,江苏、浙江、湖南位于低值区。总体来看,长江经济带农田生态价值在地理空间上存在一定集聚性特征,呈现出“西高东低”的分布格局。

表6 长江经济带农田生态价值空间分级Table 6 Spatial classification of farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt

2.2 长江经济带农田生态价值的影响因素分析

2.2.1 空间自相关和计量模型检验

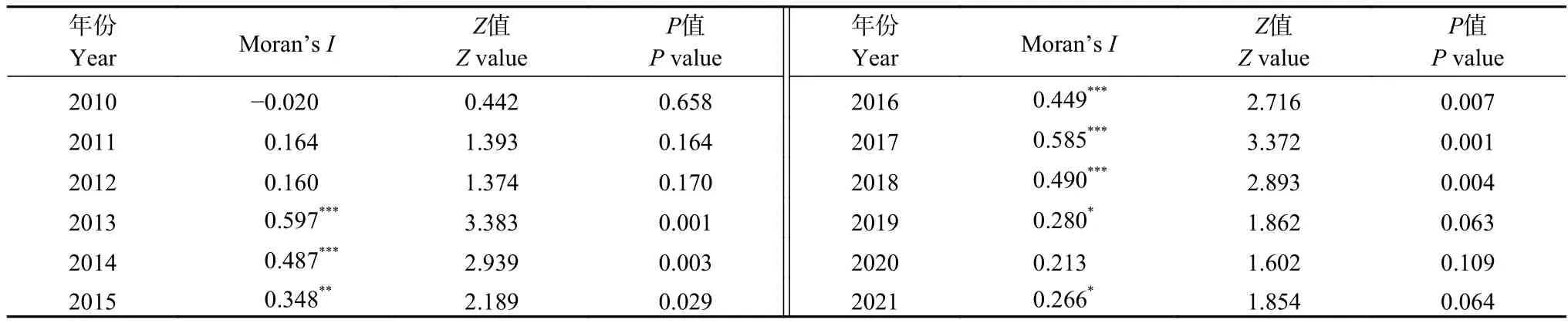

运用Stata 15.1 软件计算2010—2021 年长江经济带农田生态价值全局Moran’sI指数(表7),结果表明,部分年份通过了5%显著性检验,呈明显的空间正相关特征。2013—2019 年长江经济带农田生态价值Moran’sI指数集中在0.280~0.597 之间,初步表明长江经济带农田生态价值在空间上并非随机分布,具有显著的空间关联特征,即长江经济带不同省(市)农田生态价值之间存在高高集聚和低低集聚特征。从时间变化来看,Moran’sI指数呈现上下波动态势,表明长江经济带全局空间自相关关系尚未形成稳态,可能导致长江经济带农田生态价值空间集聚特征分布呈现不均匀特征。

表7 长江经济带农田生态价值全局Moran’s I 指数Table 7 Global Moran’s I index of farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt

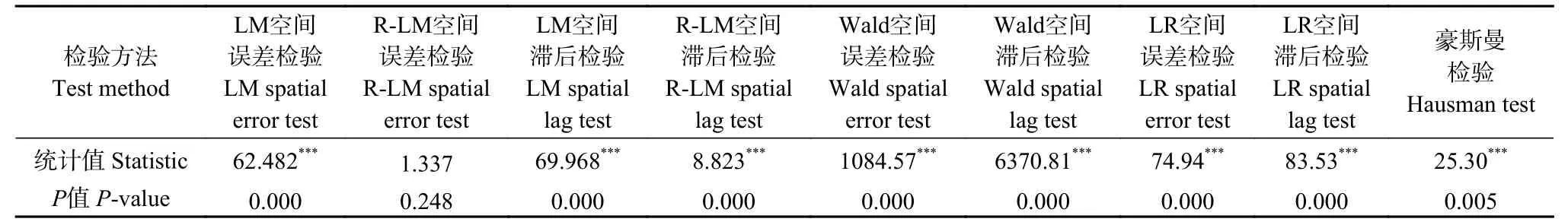

空间变化特征和全局Moran’sI指数结果显示,长江经济带农田生态价值呈现一定空间自相关特征,因此有必要将空间效应作为影响因子纳入到模型之中,进一步考察长江经济带农田生态价值的关键影响因素。综合空间计量模型似然比检验(Likelihood ratio test,LR)、拉格朗日乘数检验(Lagrange multiplier test,LM)和Wald 检验结果(表8)拒绝可以简化的原假设,表明空间杜宾模型优于空间滞后模型和空间误差模型。同时根据Hausman 检验结果,选取空间固定效应下的空间杜宾模型(SDM)进行参数估计,模型回归分析结果更为稳健。

表8 空间计量模型检验结果Table 8 Results of spatial econometric model test

2.2.2 空间效应及影响因素结果分析

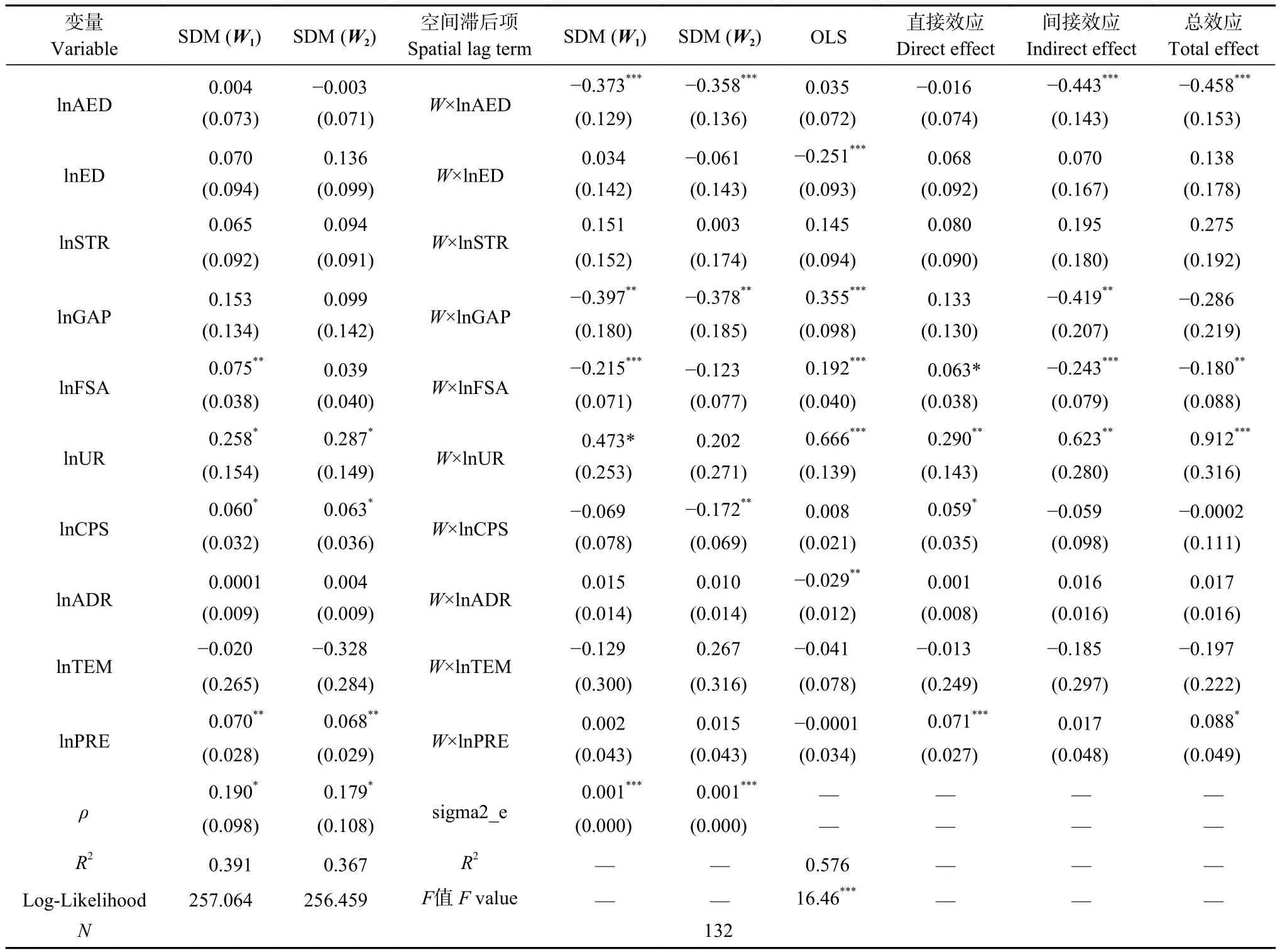

根据表9 结果可以看出,空间自回归系数(ρ)的估计值为0.190,且通过10%显著性水平检验,表明邻近省份农田生态价值每提高1%,将导致本地区农田生态价值增加0.209% (e0.190-1 ≈0.209,以下回归系数计算方法皆同),表明农田生态价值存在显著的正向溢出效应,即邻近地区间农田生态价值提升能力体现为互相促进、协同提升的演进特征,这也在一定程度上反映了长江经济带区域协同发展以及先进农业技术的扩散效应。由于长江经济带农田生态价值存在空间相关性,模型中纳入空间滞后项,因此空间杜宾模型的回归系数并不能直接反映自变量的影响程度,需要通过估计所得到的“方差—协方差矩阵” 进行效应分解处理得到直接效应、间接效应和总效应,以此反映自变量对因变量的影响程度[31]。经过效应分解结果可知,农业经济发展和城乡收入差距抑制了农田生态价值提升,城镇化率和年均降水量对农田生态价值存在不同程度的正向贡献。

表9 长江经济带农田生态价值影响因素回归结果Table 9 Regression results of factors influencing the farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt

本研究分析了经济因素对长江经济带农田生态价值的影响。农业经济发展对农田生态价值的间接效应和总效应显著为负,回归系数表明农业经济发展水平每提高1%,会导致邻近地区农田生态价值降低0.358%,总体农田生态价值会降低0.367%。一方面从农田生态价值分布来看,农田生态价值高值区域主要集中在上游地区,该地区自然资源禀赋良好,生态资源丰富,生态承载空间富集[9,16],农田生态价值增长迅速,但是上游地区的经济发展仍较为薄弱。尽管中下游地区农田生态价值逐年上升,但面临经济发展和资源环境的双重约束,同时也面临较大的资源压力和环境压力,农田生态价值提升较为缓慢,生态产品供给能力不足。另一方面,农业经济发展水平越高,农业集约化发展程度越高。尽管农业集约化发展能够提高粮食产量,但是集约化导致农田间边缘植被和自然栖息地消除而简化了农田生态系统自然景观结构,导致虫害增多和天敌数量降低[28]。此外,尽管贵州、浙江等地通过区域品牌建设、绿色金融基金等形式助力优质农产品实现生态价值转化,但是域内尚未形成区域联动的“优质优价” 粮食市场,农产品生态价值提升路径尚未完全打通[28]。城乡收入差距对农田生态价值的间接效应显著为负,回归系数表明城乡收入差距每扩大1%,会导致邻近地区农田生态价值降低0.342%。可能的原因在于随着城乡收入差距逐渐扩大,农村劳动力更有可能卷入非农行业,减少农业劳动投入,导致农业资源错配[13,15],这也侧面印证了城乡收入差距的缩小不仅有利于社会稳定,更有利于生态安全[11]。

本研究也分析了社会因素对长江经济带农田生态价值的影响。财政支农力度对农田生态价值的直接效应显著为正,回归系数表明财政支农力度每提高1%,本地区农田生态价值会提升0.065%。可能的原因在于本地单位播种面积财政农林水事务支出越高,农业部门更加重视注重当地农业发展,通过转移支付、补贴等行政手段推动农户提高农业绿色要素投入[33],提升农田生态价值。修葺沟渠、平整土地等农业基础设施建设、推广农业低碳生产技术、绿色化肥、农药和绿色防控技术等有助于改善水土资源管理、温室气体排放以及增强土壤养分积累能力,而且有助于降低生态系统负服务的影响,促进农田生态系统得到改善,进而有利于提升农田生态价值。此外,当地政府更加注重农业产业,能够显著增强本地生态农产品竞争优势并辐射周围地区农产品市场,实现生态农产品“优质优价”,继而提升农田生态价值[28]。但间接效应和总效应系数为负表明财政支农力度在省际间很难形成溢出效应,但负向溢出效应更易形成。可能的原因在于为了实现生态农产品“优质优价”,邻地农产品可能会产生“回流效应”,流向农产品生态价值竞争优势更为明显的地区。城镇化率对农田生态价值的直接效应、间接效应和总效应均显著为正,回归系数表明城镇化率每提升1%,本地区农田生态价值会提高0.336%,邻地农田生态价值提高0.865%,区域农田生态价值会提升1.489%。一方面城镇化率高的地区,人们消费水平越高,对富硒大米、稻虾米、高油玉米等高附加值的农产品需求较多,能够实现特色农产品“优质优价”,促进农田生态价值的提升[28]。另一方面城镇化率的提高对农业人口产生的正向资本外溢[34],所引起的劳动力资本富集促进了本地农田生态价值的提升。这也表明城镇化的人力资本效应积累能够有效促进区域内农田生态价值协调发展。作物种植结构对农田生态价值的直接效应显著为正,回归系数表明经济作物种植规模每扩大1%,本地区农田生态价值提高0.061%。可能的原因在于作物种植结构的优化能够抑制农业碳排放,提高资源利用效率,但间接效应和总效应为负,粮食作物种植面积的减少不利于土壤碳库和肥力恢复[13,15]。

自然因素对长江经济带农田生态价值也存在一定程度的影响。年均降水量对农田生态价值的直接效应和总效应显著为正。长江经济带作为我国水资源最为丰富的地区,水资源充沛,但是随着全球气候变暖,降水量波动较大而且旱涝急转时有发生,因此降水资源的合理分配和有效利用对于农田生态系统的健康发展具有重要作用[16]。受灾程度对农田生态价值的分解效应系数为正,与预期不一致,可能的原因在于近年来长江经济带农作物受灾率较高区域由上游地区转移至中下游地区,受限于资源环境和经济压力,农田生态价值提升较为缓慢。

3 讨论与结论

3.1 讨论

本研究在充分且较为全面地考虑农田生态系统的生态系统服务功能的基础上,基于统一量纲可比的能值分析框架并利用改进的熵值法对长江经济带2010—2021 年农田生态价值时空动态变化特征进行探讨,并借助空间计量相关理论对影响长江经济带农田生态价值的关键因素进行考察。研究结果表明长江经济带农田生态价值整体呈“上游>中游>下游” 梯度递减的特点,高值集聚呈现连片状空间集聚,由上游腹地不断向中下游波动延伸,该空间变动特征与钟业喜等[14]、张林波等[21]结果基本保持一致。相较于以往研究,本研究主要从以下两方面进行深化。一方面,本研究采用改进的生态系统服务价值评估模型和能值分析框架,采用统一计量单位和可计量货币价格,利用能值流动和物质能量转化对非市场价值的环境资产的实际价值进行显化评估。另一方面,采用空间计量模型,并从经济、社会和自然等多维度分析长江经济带农田生态价值的关键影响因素,弥补采用传统计量难以识别空间效应的不足,使得研究结果更符合客观事实。

3.2 结论

本研究主要结论如下。1) 2010—2021 年长江经济带农田生态价值整体呈现波动增长的态势。省际增长贡献具有明显差异,增长贡献主要集中在上游地区,中下游地区整体处于负向增长,其中湖南、重庆、浙江负向增长程度较高,上海、安徽逐步扭转为正向增长。2)从空间分布来看,长江经济带农田生态价值重心在上游地区移动,整体呈现“西高东低” 的特征,空间集聚特征显著。从系统能值流动来看,可更新资源能值呈现“上游>中游>下游” 的特征,不可更新资源能值、不可更新工业辅助能值、生态服务能值呈现“下游>中游>上游” 的特征;可更新有机辅助能值和粮食供给能值呈现“中游>下游>上游” 的特征。3)长江经济带农田生态价值受到多重因素的共同影响。财政支农力度、城镇化率、作物种植结构和年均降水量对本地农田生态价值提高具有促进作用,而且城镇化率能够显著提升邻地农田生态价值,但农业经济发展水平和城乡收入差距不利于农田生态价值水平的改善。

基于上述研究结果,本研究提出以下对策建议。1)秉承长江经济带农业“生态优先、绿色发展” 理念,把握长江经济带农田生态价值的空间差异,加快制定结合区位优势的农业绿色、生态、可持续发展策略。譬如,上游地区应提高光、热、水等资源利用效率,提高水土要素匹配度,适当推动光伏农业和节水农业;中下游地区推动化肥、农药、农膜等农用化学品和农用能源持续减量,推动农业生产要素变革以及提高农业机械化、智能化发展水平。2)充分挖掘区域农田生态价值驱动因素(如财政支农力度和城镇化率等),并有效控制障碍因素,如农业经济发展水平和城乡收入差距等。具体措施如下: 一是加强本地区财政支农力度,完善农田水利设施体系和高标准农田建设;二是推动新型城镇化发展,有序加强新型职业农民职业素养培育,强化农业科技支撑,缩小城乡收入差距;三是创建地区特色农产品品牌,加快形成生态农产品优质优价市场机制,促进农业增收增效。3)应逐步搭建区域内农业生态产品交易平台,针对云南、贵州、重庆等农田生态价值较高的地区,更需要注重农产品生态赋值,促进生态价值转变为生态福祉,并逐步有效推动长江经济带农业生态价值实现机制建立与完善。