生物有机肥施加对荒漠草原植被-土壤-微生物的影响

2024-03-22李俊瑶蒋星驰胡晋瑜魏栋光赵学勇王少昆

李俊瑶,蒋星驰,胡晋瑜,魏栋光,赵学勇,王少昆*

(1. 中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃 兰州 730000;2. 中国科学院大学资源与环境学院,北京 101408;3. 中国科学院大学生命科学学院,北京 101408;4. 国营榆林市横山区二石磕林场,陕西 榆林 719109;5. 巴彦淖尔市林业和草原资源保护中心,内蒙古 巴彦淖尔 015015)

荒漠草原是草原向荒漠过渡的生态系统,也是最干旱的草原生态系统。分布于蒙古高原中、北部的乌拉特荒漠草原在维持我国北方生态环境、社会经济和生物多样性方面发挥着重要作用,是我国北方绿色生态屏障建设的关键区域之一[1]。在内蒙古乌拉特荒漠草原,放牧是利用和管理草地最主要的形式之一,在带来经济利益的同时会破坏草原植被和表层土壤。在干旱等气候变化的协同影响下,脆弱的荒漠草原生态系统进一步退化[2-6]。在荒漠草原退化过程中,植被盖度、生物多样性和生产力明显降低,土壤养分流失和微生物活性降低[7],生态系统的结构与功能遭到破坏[2,6-8]。

围栏封育、植树种草和施肥等措施可以有效恢复退化的草原生态系统[9-14]。近年来,施肥作为一种有效的退化土地恢复措施被应用在生态治理中,施加的肥料多为有机肥和氮肥[15-21]。土壤中发育的微生物群落在土壤养分循环等过程中起着重要作用,推动着生态系统中的物质循环和能量流动,与土壤肥力等密切相关[22-23]。生物有机肥作为一种新型肥料,能增加微生物数量、改善土壤理化性质并提升土壤肥力[24-29]。

利用农牧业有机冗余物加入高效纤维素分解菌有氧发酵制备出具有一定保水性、透气性和肥力的生物有机肥(microbial organic fertilizers, MOF)是一种环境友好型肥料。在自然条件较好的科尔沁沙地进行的相关试验表明,生物有机肥能以增加植被盖度的方式对退化沙丘的植被恢复带来积极影响,并以较好的保水性和抗风蚀性减弱恶劣环境对沙丘裸露创面的破坏[30]。目前,有关在荒漠草原开展的施肥试验结果表明,施肥能促进荒漠草原植被生长,随着施肥水平的增加,植被盖度与生物量均有增加的趋势[12,31-32]。但试验仅单一关注施肥对土壤或植被的影响,在科尔沁沙地表现良好的生物有机肥在干旱区荒漠草原的应用也尚未见报道。因此,本研究选择地处干旱区的乌拉特荒漠草原开展,研究施加生物有机肥对荒漠草原植被、土壤以及微生物的共同影响,为进一步认识生物有机肥在干旱区的作用功效及其推广应用提供理论依据和数据基础,以期为干旱区荒漠草原的生态修复提供科学依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗中部,属于典型的大陆性干旱季风气候,春、秋季短,夏季炎热干燥,冬季寒冷干旱。年平均降水量为180 mm,降水主要集中在7、8 月,约占全年降水量的70%。年蒸发量远高于降水量,可达降水量的10 倍以上。年平均气温为5.3 ℃,其中最高气温为37 ℃,最低气温为-34.4 ℃。主要的土壤类型为棕钙土和灰棕漠土[33]。试验地位于中国科学院乌拉特荒漠草原研究站(简称“乌拉特站”)长期定位试验场内,主要的植物种类有红砂(Reaumuria songarica)、驼绒藜(Krascheninnikovia ceratoides)、沙生针茅(Stipa glareosa)、骆驼蓬(Peganum harmala)、蒙古韭(Allium mongolicum)、猪毛菜(Salsola collina)和戈壁天门冬(Asparagus gobicus)等[34]。

1.2 试验设计与研究方法

在乌拉特荒漠草原选择地势平坦的典型草地为研究对象,布设12个4 m×8 m 的试验样方,试验区间距2 m,随机选择其中3个样方作为对照(CK),另外分别选择3个试验区于2018、2019 和2020 年6 月中旬施加由乌拉特站自主研发的生物有机肥(MOF)(ZL 2014 10146127.4)[30],施加量为1 kg·m-2。于2021 年8 月植物生长旺季进行植被调查和土壤取样。试验设计4个处理:对照(CK)、MOF 施加后恢复1(Y1)、2(Y2)和3 年(Y3),每个处理3个重复。

植被调查和土壤取样:在每个4 m×8 m 的试验区内布设一个1 m×1 m 的植被调查样方,在植被调查样方内直接数出不同的植物种类个数以及每种植物的个数作为植物物种数,通过卷尺测量植物高度,通过样方框测量植被盖度。在每个样方内采用“S”形取样法设置5个取样点,在每个取样点用直径为3 cm 的土钻采集0~20 cm 土壤,将每个样方内的5 份土壤混匀后作为该样方土壤样本。每份土壤样本过2 mm 筛后分为3 份,一份装入土壤盒带回实验室测定土壤含水率,一份风干后用于测定土壤理化性质,一份装入无菌自封袋中低温(-20 ℃)保存,用于提取土壤总DNA 并进行土壤微生物高通量测序[35]。

土壤理化性质测定方法:土壤含水率(soil water content, SWC)采用烘干恒重法(105 ℃,24 h)测定,土壤粗砂、细砂和黏粉粒组成采用干筛法测定,土壤pH(水土比为2.5∶1)和电导率(electrical conductivity, EC)(水土比为5∶1)分别采用SX800 的pH 探头(上海三信,杭州)和电导率探头(上海三信,杭州)测定,土壤全碳(total carbon, TC)和全氮(total nitrogen, TN)利用元素分析仪(Elementar,德国)测定[34]。

土壤微生物测定方法:土壤微生物多样性和群落组成采用扩增子高通量测序法。利用土壤DNA 提取试剂盒,按照说明提取土壤总DNA,然后对土壤总DNA 进行PCR 扩增,细菌(16S)和真菌(ITS)扩增分别采用通用引物515F-907R[36]和ITS1F-2043R[37],将PCR 产物纯化后分别对16S 中V3-V4 区域和ITS1 区域进行Miseq 扩增子测序。测序数据经过拼接、质控、去接头达到优化效果,按照97%相似性对非重复序列(不含单序列)进行操作分类单元(operational taxonomic units, OTU)聚类,在聚类过程中去除嵌合体,得到OTU 的代表序列与OTU 丰度表,其代表序列分别对应Silva 和Unite 数据库注释细菌和真菌门水平的系统分类[34]。

1.3 数据分析

土壤微生物的α 多样性采用Ace 指数(公式1 和2)、Shannon 多样性指数(公式3)以及PD 系统发育多样性指数(公式4)衡量。β 多样性基于物种多度的Bray-curtis 指数进行计算并通过主坐标分析(principal co-ordinates analysis, PCoA)进行可视化[38]。

式中:Ace 指数以个体数目作为标准,将个体数目≤10 的划分为稀有种,个体数目>10 的划分为常见种。γAce为稀有物种变异系数,Sa为常见种物种数,Sr为稀有种物种数,n1为一个物种的所有个体数,nr为所有稀有种个体数,F1为只有一个个体的物种数。S1为只有一个个体的物种数,S2为只有两个个体的物种数,S为数量丰度。

式中:Shannon 多样性指数是反映群落个体属于何种物种的不确定性的物种多样性指数。S为物种数,Pi为第i种个体占总个体数的比例,H'为Shannon-Wiener 多样性指数。

式中:C 为连接系统发育树上所有物种的最短路径上的所有分支之和,c 为连接节点的一段分支,Lc 为c 的分支长度。

差异性分析采用One-way ANOVA 和LSD 检验,进行Pearson 相关性分析,显著水平为P<0.05。可视化作图主要使用R 包ggplot 2[39],UpSet 图使用R 包UpSetR,PCoA 相关分析和绘制采用R 包vegan,结构方程模型计算使用R 包piecesise SEM[40]。

2 结果与分析

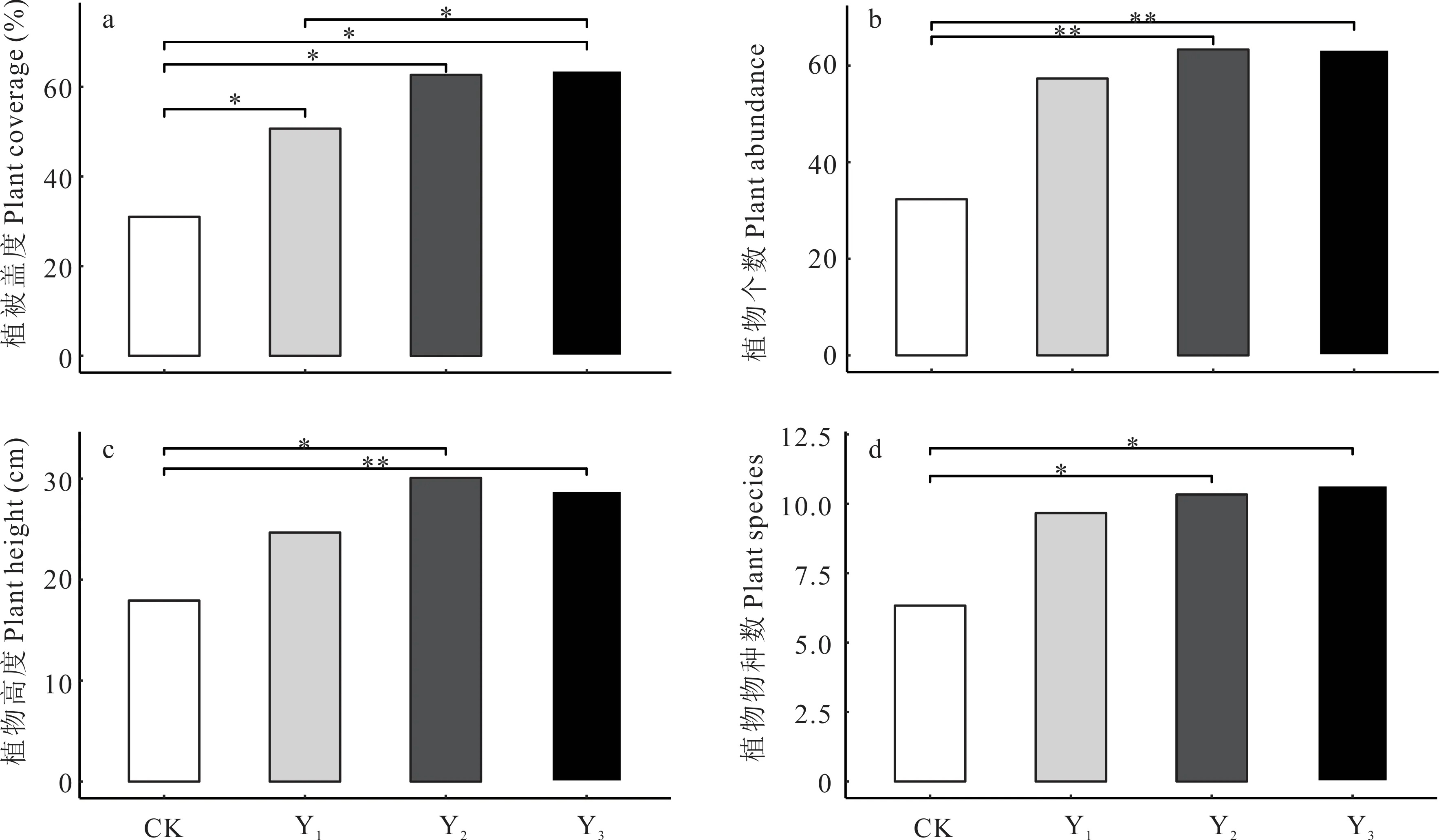

2.1 MOF 施加后不同恢复年限植被变化特征

MOF 施加促进了荒漠草原植被的生长。随着施肥后恢复年限的增加,植物个数、植被盖度、植物高度和植物物种数均高于对照(CK)(图1)。其中,施肥后恢复1(Y1)、2(Y2)和3 年(Y3)的植被盖度均显著高于未施肥对照(CK)(图1a);施肥恢复1 年后,植物个数、植物高度和植物物种数均高于对照,但是差异不显著(P>0.05),恢复2(Y2)和3 年(Y3)的植物个数(图1b)、植物高度(图1c)和植物物种数(图1d)显著高于对照(CK)(P<0.05)。可见,施加MOF 可以有效促进荒漠草原退化植被的恢复,并在施加MOF 两年后显著提升了荒漠草原植物的生长。

图1 施肥后不同恢复年限植被特征Fig.1 Vegetation characteristics in different restoration years after fertilization

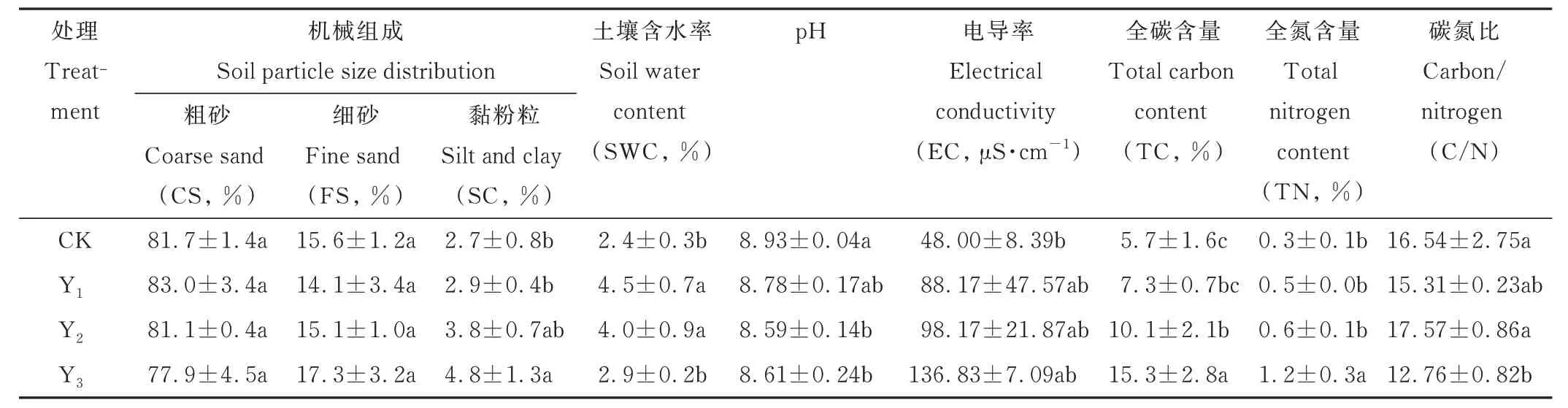

2.2 MOF 施加后不同恢复年限土壤理化性质变化特征

MOF 施加对荒漠草原土壤理化性质产生了不同的影响(表1)。施肥后恢复3 年(Y3)土壤黏粉粒(silt and clay,SC)含量较CK 显著升高。施肥后恢复1 年(Y1)土壤含水率(SWC)较CK 显著增加;施肥后恢复3 年(Y3)土壤含水率(SWC)较Y1与Y2显著减少。土壤pH 值呈碱性,MOF 施加降低了荒漠草原土壤pH 值,施肥后恢复2 年(Y2)土壤pH 值显著降低。施肥后随着恢复年限的增加,土壤电导率(EC)逐渐升高。MOF 施加后,土壤全碳(TC)含量在施肥后恢复2 年(Y2)显著高于对照(CK),并随着恢复年限的增加逐年升高。土壤全氮(TN)含量在施肥后恢复3 年(Y3)显著高于对照(CK)。MOF 施加后,土壤碳氮比(C/N)在施肥后恢复3 年(Y3)和对照(CK)有显著差异。总体来说,施加MOF 改善了荒漠草原土壤理化性质,施肥恢复3 年(Y3)后,土壤理化性质发生了显著变化。

表1 不同施肥处理荒漠草原土壤理化性质特征Table 1 Physical properties of desert steppe soil in different fertilization treatments

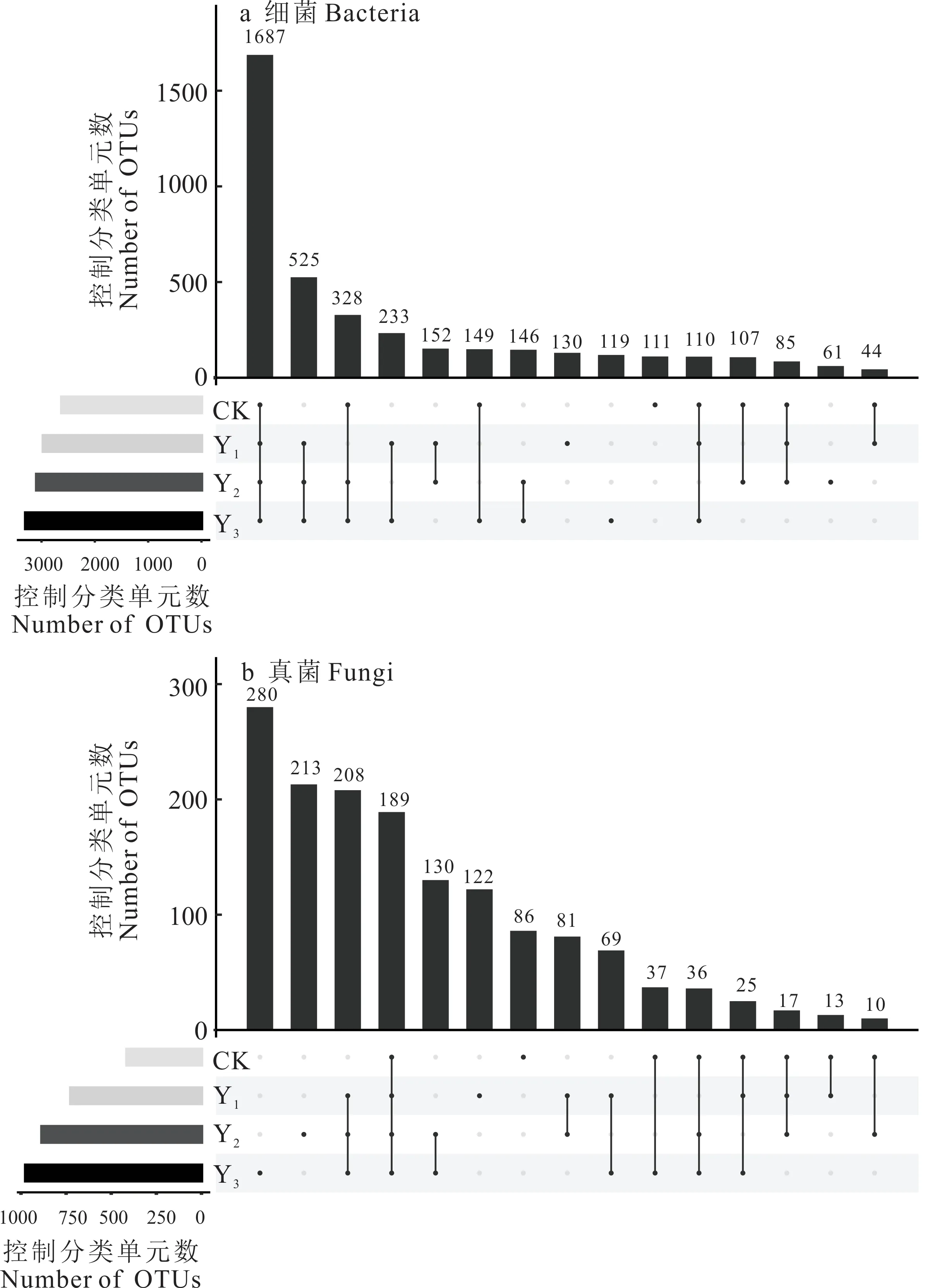

2.3 MOF 施加对荒漠草原土壤微生物群落组成的影响

MOF 施加丰富了荒漠草原土壤微生物群落物种组成。施肥后,随着恢复年限的增加,土壤细菌OTU 总数逐渐增加,表现为CK(对照)<Y1<Y2<Y3(图2a);土壤细菌在门水平上的物种丰富度也有不同程度的变化(图3a),其中,在基于门水平的Kruskal-Wallis 秩和检验后共有11个门类有显著性差异(P<0.05),分别为酸杆菌门(Acidobacteriota)(18.4%~40.2%),装甲菌门(Armatimonadota)(18.7%~53.6%),拟杆菌门(Bacteroidota)(18.4%~19.0%),蓝藻菌门(Cyanobacteria)(15.9%~73.0%),纤维杆菌门(Fibrobacterota)(1.5%~26.0%),厚 壁 菌 门(Firmicutes)(9.1%~43.6%),盐 厌 氧 菌 门(Halanaerobiaeota)(0~15.3%),Methylomirabilota(24.3%~49.1%),NB1-j(0~21.4%),Sumerlaeota(11.9%~14.0%)(图3)。施肥后,随着恢复年限的增加,土壤样品中的真菌OTU 总数均高于未施肥对照(CK),表现为CK<Y2<Y1<Y3(图2b);不同门类的真菌丰度也有不同程度的改变(图3),在基于门水平的Kruskal-Wallis 秩和检验后,仅壶菌门(Chytridiomycota)有显著性差异(P<0.05)(7.2%~23.9%)。总体而言,MOF 处理使得土壤中微生物种类和数量增加,荒漠草原土壤微生物的多样性上升,丰富了微生物群落组成。

图2 不同施肥处理荒漠草原土壤菌群基于OTU 水平的Upset 图Fig.2 Upset map of soil microbes in desert steppe under different fertilization treatments based on OTU level

图3 施加MOF 对荒漠草原土壤微生物群落的影响(基于门水平)Fig.3 Effects of MOF addition on soil microbial community in desert steppe (based on phylum level)

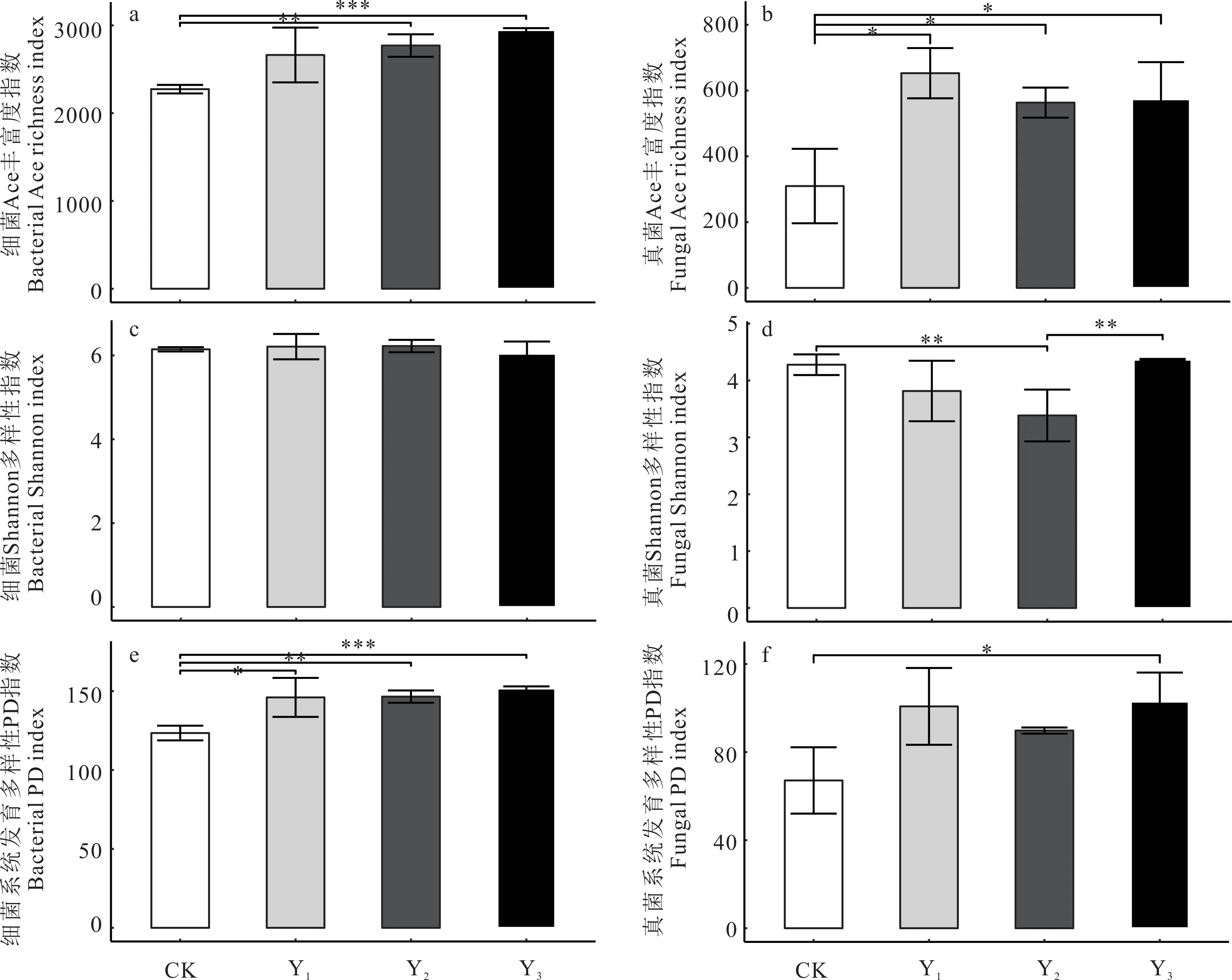

2.4 MOF 施加对荒漠草原土壤微生物多样性的影响

2.4.1 α 多样性 MOF 施加提高了荒漠草原土壤微生物的α 多样性。随着施肥后恢复时间的增加,土壤细菌Ace 指数逐渐增加,施肥后恢复2 年(Y2)和恢复3 年(Y3)的细菌Ace 指数均极显著(P<0.01)高于对照(CK)(图4a)。施肥后恢复1 年(Y1)、恢复2 年(Y2)和恢复3 年(Y3)的真菌Ace 指数均显著(P<0.05)高于对照(CK)(图4b)。可见施肥处理有助于增加土壤样品微生物的OTU 数。施肥后恢复的3 年中,细菌Shannon 指数无显著组间差异(图4c)。施肥后恢复2 年(Y2)的真菌Shannon 指数与对照(CK)和恢复3 年(Y3)的真菌Shannon 指数均差异显著(图4d)。随着施肥年限的增加,细菌PD 指数逐渐增加,施肥后恢复1 年(Y1)显著(P<0.05)高于对照(CK),施肥后恢复2 年(Y2)和恢复3 年(Y3)极显著(P<0.01)高于对照(CK)(图4e)。施肥后恢复3 年(Y3)的真菌PD 指数显著(P<0.05)高于对照(CK)(图4f)。说明施加MOF 有助于增加土壤微生物α 多样性。

图4 施肥后不同恢复年限土壤微生物α 多样性Fig.4 Soil microbial α diversity in different restoration years after fertilization

2.4.2 β 多样性 土壤细菌和真菌PCoA 结果表明,施加MOF 明显改变了土壤细菌与真菌的β 多样性(图5)。土壤细菌和真菌PCoA 结果中,PCoA1 轴、PCoA2 轴分别解释了细菌和真菌群落总变异的39.17%、17.71%和30.71%、13.50%,ANOSIM(P=0.001)分析结果表明不同处理的土壤细菌和真菌β 多样性差异显著。施肥处理后的土壤细菌和真菌群落均能较好地聚在一起,且均与CK(对照)群落分离明显;随着恢复年限的增加,土壤微生物群落结构向未施肥(CK)方向聚集;图中两种分布情况说明施加MOF 显著改变了土壤细菌和真菌的群落组成,随着施肥后恢复年限的增加,微生物群落组成逐渐与对照(CK)趋于一致。

图5 MOF 施加对土壤微生物β 多样性的影响Fig.5 Effects of MOF application on soil microbial β diversity

2.5 MOF 施加对植被-土壤-微生物的直接和间接影响

采用分段结构方程模型分析MOF 施加对植被、土壤和微生物的直接和间接影响。结果表明:MOF 的施加对植被特征、土壤理化性质和微生物多样性均产生了一定影响(图6)。其中,MOF 施加直接增加了土壤黏粉粒含量(SC)、土壤全氮含量(TN)、土壤电导率(EC)、细菌多样性、真菌多样性、植被盖度和植物物种丰富度,直接降低了土壤pH 值。此外,MOF 施加虽然对于土壤含水率并未产生显著影响,但通过土壤含水率对植被盖度和物种丰富度产生了间接的影响,MOF 施加和土壤含水率共同解释了植被盖度的92%。MOF 施加、土壤含水率和土壤电导率共同解释了物种丰富度的84%。

3 讨论

3.1 生物有机肥施加对荒漠草原植被的影响

本研究通过测量植物个数、植被盖度、植物高度和植物物种数,发现荒漠草原植被的生长随着MOF 施加年限的增加而增加。说明施肥可以增加土壤中的养分并促进植被生长,该结论与前人的研究结果一致[15-16,18,20]。施肥恢复后植被高度增加,而第3 年有所下降,该现象可能与肥料用量及效力有关,可通过后续试验进行验证。

3.2 生物有机肥施加对荒漠草原土壤的影响

本研究通过测量土壤粗砂、细砂和黏粉粒含量、土壤含水率、pH 值、土壤电导率以及土壤全碳和全氮含量,发现施加生物有机肥后,土壤黏粉粒含量、电导率以及全碳和全氮含量均增加,且与施加年限呈正相关,说明生物有机肥的施加能够改善土壤理化性质,提高土壤养分。该结论与前人关于土壤黏粒与土壤养分间呈正相关性,在长期添加有机肥的情况下全氮含量上升的结论相一致[41]。土壤pH 值在施加生物有机肥后有所下降,可能是由于初始土壤已为强碱性土壤,pH 值的降低更有利于植被的生长。因此,本试验采用的生物有机肥(MOF)可能对盐碱化土地具有一定的改良作用,后期应开展盐碱化土壤改良方面的试验进一步验证。此外,较多土壤理化性质均从施肥恢复后逐渐改变,恢复第3 年时改变显著,与植被情况相一致,因此土壤理化性质改变规律仍与肥料用量及效力相关。

3.3 生物有机肥施加对荒漠草原土壤微生物的影响

本研究通过对土壤样品中细菌与真菌OTU 数据进行分析,发现生物有机肥的施加显著增加了土壤中微生物的种类和数量,同时提高了土壤菌群的α 多样性和β 多样性,与前人研究相一致[42]。生物有机肥的添加对于土壤微生物群落结构能产生显著影响,为土壤理化性质的改良提供了一定的条件,改善了退化土壤的微生物活性。

3.4 生物有机肥施加对荒漠草原生态系统的影响

本研究通过结构方程模型对生物有机肥施加后植被-土壤-微生物之间的变化进行分析,发现施肥对于微生物群落的影响显著,土壤细菌与真菌群落多样性增加。微生物是土壤养分周转的主要驱动因素,与土壤肥力和作物产量密切相关[43]。微生物菌群多样性是衡量土壤质量、维持土壤地力和作物生产力的一个重要指标[27]。微生物种类与数量的增加意味着生态系统功能和服务能力的增加[28-29,44-45]。微生物生命活动规律与土壤中物质和能量的转化、土壤肥力和植物生长均存在联系[22]。本研究结果表明,施加MOF 后,土壤黏粉粒和全氮含量增加、强碱性土壤状况下pH 值下降以及土壤电导率上升,这与前人研究结果相一致[46-47]。说明施加生物有机肥能恢复荒漠草原土壤肥力,促进植被生长。结果中微生物多样性并未与植被盖度、植物物种丰富度直接相关,原因可能为导致多样性提高的微生物肥料更多作用于土壤养分提高,间接为植被提供了营养物质。结果中电导率上升影响植被种类可能由于土壤本身含盐量较高,盐浓度超过了某些植物的生长范围。此外,试验发现土壤含水率未在施加生物有机肥后产生显著变化,但其引起了植被种类与盖度的增加。原因可能为每年降水量不同,无法仅通过施加生物有机肥体现土壤持水力变化情况。研究还发现土壤细菌群落相较于土壤真菌群落更容易受到施肥处理的影响,该结果与前人研究结果一致[40,48]。

4 结论

由于干旱和放牧等气候变化和人类活动的影响,内蒙古乌拉特荒漠草原发生了不同程度的退化,如何有效促进退化草地的快速恢复成了干旱荒漠草原生态恢复面临的重要问题。本研究采用施加生物有机肥的方法实现了退化草地植物-土壤-微生物系统的快速恢复,施加生物有机肥显著提高了植物盖度和物种多样性、改善了土壤养分和土壤质地、增加了土壤微生物多样性、改善了微生物群落组成。施加生物有机肥有助于荒漠草原植被-土壤-微生物的整体恢复,为干旱区荒漠草原退化生态系统的快速恢复提供了新的思路和方法。