儿童保护强制报告实务运作及其评价

2024-03-21陈翠琦

陈翠琦

摘 要:台湾地区对儿童保护强制报告相关各方所承担的角色、责任及实务操作流程等做出了标准化的规定,为保护服务开展提供了明确指引。为进一步考察其制度建设经验,构建了强制报告实务运作评价体系,运用熵权TOPSIS法做出綜合评价,发现横向保护系统中责任主体报告与保护安置环节作用突出,但纵向保护制度运作存在稳定性不足且综合效果不佳问题。在此基础上,指出台湾地区强制报告实务发展中面临的三大挑战:制度设计规范化与实务操作现实困难间的落差、保护服务程式化与社工专业自主间的冲突、制度价值取向与执行目标追求间的偏差,以期能够为提升大陆地区儿童保护工作实践能力带来启发。

关键词:儿童虐待;儿童保护;强制报告;熵权TOPSIS法

中图分类号:C913.5 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2024)04-0126-05

引言

儿童虐待是一个普遍存在、影响严重的社会问题。在国家亲权理念和儿童最大利益原则指导下,世界各国、各地区积极出台实施儿童保护强制报告制度①,及时发现和干预儿童虐待问题。在我国,台湾海峡两岸有着特殊的交流融合关系,建立健全儿童保护制度,完善儿童福利体系是两岸民众的共同期盼。受现实因素影响,两岸在儿童保护有关规定建设步调中存有差异,但也留有互鉴互学的空间。当前,大陆地区儿童保护制度建设刚刚起步,制度设计和实务操作面临诸多困境。最高人民检察院工作报告显示,2021年全国检察机关从严追诉侵害未成年人犯罪6.1万人,其中,通过强制报告办理侵害未成年人案件1 657件[1]。可见,大陆地区强制报告制度执行的适用率还比较低[2],运行还处于初级阶段。而台湾地区在1993年修订的“儿童福利有关规定”中已初步明确儿童保护强制报告制度,正式开启了儿童保护制度化工作。此后在实践中多次修正,经历了从制度保障到体系完善再到实务精细化的发展过程[3]122-123。现如今,在发现报告和响应处置等在内的制度与实务方面形成了以“儿童及少年福利与权益保障有关规定”为主的一整套较为成熟的儿童保护体系。系统性、规范化的政策规定为开展儿童保护工作提供了保障,而精细化的实务操作则是促进保护目标转化为实际结果的核心。目前,大陆地区处于制度建设的初始阶段,聚焦于儿童保护制度顶层设计,缺乏对儿童保护工作实践的讨论。本文尝试对儿童保护强制报告实务运作流程安排、具体执行效果以及面临挑战做出探讨。由于我国台湾地区儿童保护服务工作体系较为成熟,本文期望通过台湾地区的经验,对儿童保护强制报告实务做出具体分析。

一、儿童保护强制报告实务运作流程

(一)责任主体:发现与报告

发现是保护儿童免遭持续侵害的第一步。医事工作者、社会工作者、教育人员、保育人员、教保服务人员、警察、司法工作者等在内的11类责任主体,若发现存在儿童身体虐待、精神虐待、性虐待和疏忽等4大类,具体表现为遗弃、身心虐待、性侵害、养育或照顾不当等23项情形之一时,应立即以电话113保护专线、网络或其他科技设备等方式,将报告事由、伤害所属违法情形、受害人基本资料以及家庭概况等其他相关信息在内的4类资料提供给主管部门,并填写通报表,最晚不得超过24小时。在上报主管部门之前,报告人及其所属单位可根据实际情况对儿童提供送医送警等适当保护措施。此外,责任主体受法律保护,身份资料存档遵守保密原则。同时也受到法律约束,对于瞒报且无法说明正当理由的,将受到6千元以上3万元以下罚款;对于不实、恶意报告的,主管部门可进行追责,并适时通报[4]20-21,[5]14-15。

(二)主管部门:接报与分级分类处理

责任主体上报虐待事件后,主管部门会依据受虐者年龄、施虐者行为危险性、事件性质、证据充足性等几项明确界定的指标先进行初筛,以判断是否受理此报告。针对受理的事件,首先,主管部门会在24小时内对其按紧急程度做出紧急、非紧急2级划分。对于遗弃、身心虐待、养育或照顾不当等紧急情形,会立即开展调查,并提供紧急保护措施,必要时与公安机关进行协同处理。其次,依据施虐者与受虐者关系、事件特性及其他相关信息对事件做出照顾人施虐、照顾人之外施虐、其他情形3类划分。对于由于儿童照顾人实施虐待、疏忽等行为二需要提供保护性支持的事件,主管部门会指派社会工作者进行调查及安全评估,并考虑是否需要司法介入。对于其他行为人实施不当对待和其他情形的,其中需要服务性、福利性资源支持的事件,将转介其他社区服务机构进行处理[4]22,[5]16-19。

(三)社会工作者:调查评估与决策

主管部门在进行分级分类处理之后,指派熟练掌握实务工作技巧的社会工作者介入保护工作,针对1级和2级案件分别要求其于4日和30日内提出调查报告。在此过程中,社工主要通过会谈、访视等形式,对受虐者、施虐者、环境因素等6类事项进行调查,其中,对伤害严重性、危险因素持续性、受虐者自我保护力等内容会做重点分析,并整理出评估资料[6]。结合调查资料,依据外部与脏器等身体伤害指标和生活照顾、环境等非身体伤害指标,并依托“SDM安全评估工具”对案件的立即安全性做出研判,从而确定是否将其列为保护性个案。对于儿童处境不存在立即性受虐风险等而未成案的,转介儿童与家庭福利机构进行家庭风险评估,评估结果为高风险的将进入“高风险家庭”预防服务系统,同时主管部门也会进行持续性追踪服务。对于存在持续性或预期受虐风险而成案的,依据“儿童虐待与被疏忽危机诊断表”对案件做出低中高危机3类安全性评估,以此判断案件适用家庭维系或家庭重整的服务模式[5]20-27,[7]。

(四)主管部门:保护安置方案

经社工调查评估,对于儿童继续生活在原家庭可能面临持续或预期危险的,政府有责任提供必要的安置或帮扶措施以保护儿童免受伤害。台湾地区对此有针对性的儿童福利计划,分为以下3种类型[3]124:一是家庭维护方案,也称为支持性服务,指的是儿童在家中未面临即时危险(低度危机),只需提供家庭支持性、补充性的资源和服务即可使家庭照顾功能恢复或不至于丧失。具体服务包括家庭照顾监控、家庭关系辅导、亲子关系修复、心理咨询、亲职教育辅导以及为家庭提供经济、就业、就学协助等,旨在改善家庭功能。二是家庭重整方案,也称为补充性服务,是指将儿童暂时移出家庭(中高度危机),安置到替代性的照顾机构,并为家庭提供心理咨询、强制性亲子职教育、亲子会面、就学安置等服务。三是永久安置方案,也称为替代性服务,是指在进行维系、重整服务后,家庭功能依然未得到改善(持续性高度危机),不适宜儿童生活,将进行替代性的长期安置,直至儿童能够自立生活。对此情形,主管部门会制订相应的长期辅导计划,包括安置服务、医疗服务、心理辅导、司法服务、经济辅助等内容[5]62。

(五)协作服务:追踪辅导与结案

针对保护性个案,主管部门会指派社会工作者开展定期追踪辅导,并借助“SDM安全评估工具”进行再次评估和结案评估,为识别目标执行成效、及时修正保护安置计划以及最终结案提供资料支撑。其中,经评估认定连续3个月以上没有虐待情形发生,且家庭功能恢复正常稳定的案件,将做结案处理。此外,结束安置返家、案家搬迁使案件归属他辖、个案死亡等情形也属于结案标准。对于受虐原因消失而结束安置返家的案件,仍会开展1年的追踪辅导,社工每月至少与案家沟通2次,实际观察其生活情形、施虐者与受虐者之间关系状况等。在此期间,必要时可为案家提供相关资源支持。辅导服务期满1年后,如果实际观察与客观资料均证实受虐原因彻底消失,家庭功能恢复正常运作,就将个案纳入正式结案管理,儿童保护服务工作流程至此结束[5]42-44。

二、儿童保护强制报告实务运作评价

(一)指标体系与方法

1.指标体系与数据来源

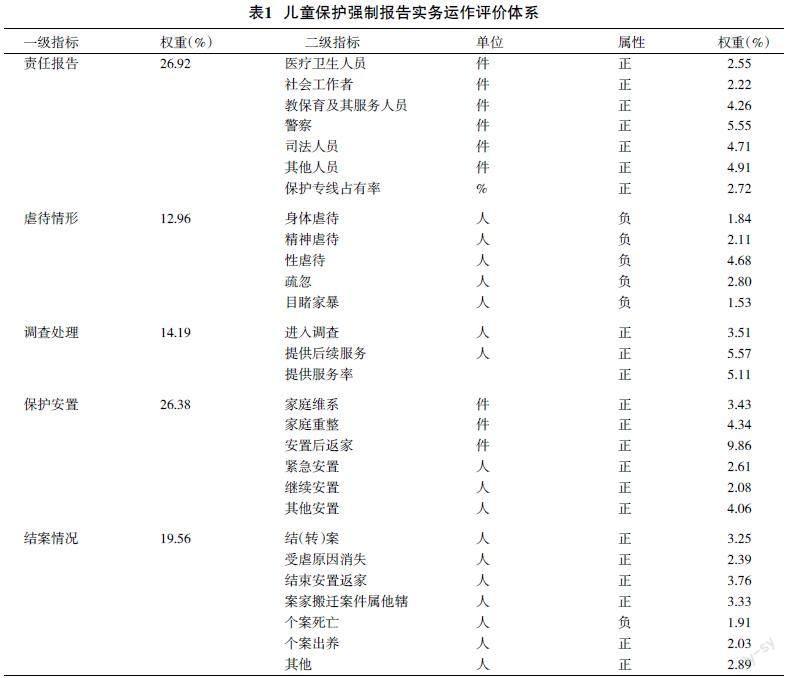

儿童保护强制报告制度执行涉及责任主体、报告方式与情形、调查处理、保护安置等多个环节,各环节紧密结合组成一个完整系统。根据指标数据的开放性和可获得性,本文选取台湾地区卫生福利相关部门公布的2016—2021年儿童及少年保护服务统计数据作为一手资料。在此基础上,结合保护服务运作规范,研究从责任报告、虐待情形、调查处理、保护安置、结案情况等5个层面出发,设计包括医疗卫生人员、社会工作者、教保育及其服务人员等在内的28个具体指标构成的儿童保护强制报告实务运作评价体系(见表1)。

2.熵权TOPSIS评价法

TOPSIS法,又称优劣解距离法,1981年由HWANG CL和YOON K提出,是一种广泛运用于多目标决策分析的系统分析方法。熵权TOPSIS法利用熵权法来确定各个指标的权重,可以最大限度避免主观性,然后通过逼近理想解技术对评价对象做出优劣排序,具有几何意义直观、信息损失少以及运算灵活等优点[8]。

(二)结果与分析

1.指标权重确定

根据熵权TOPSIS计算出各指标的权重,结果见表1。由表1可知,台湾地区儿童保护强制报告实务运作评价指标中责任报告、虐待情形、调查处理、保护安置、结案情况的权重分别是26.92%、12.96%、14.19%、26.38%、19.56%。其中,责任报告和保护安置的权重均超过25%,体现出责任主体的报告力与保护安置服务在实务工作中所发挥的重要作用。

2.实务運作评价指数分析

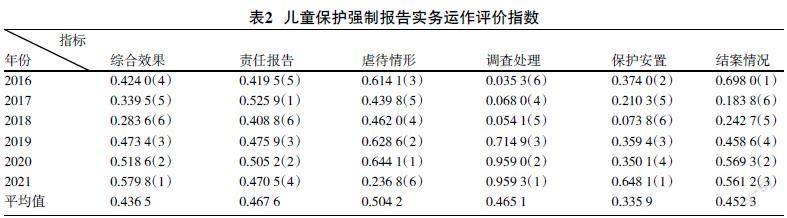

基于上述儿童保护强制报告实务运作评价体系和指标权重,计算出2016—2021年台湾地区实务运作综合总体来看,台湾地区强制报告实务运作综合效果评价指数呈现出先下降后上升的趋势。2016—2018年执行效果呈下滑状态,指数降低至0.284,处于较低水平;2019年政策发展迎来增长点,较2018年提升66.5%,自此之后保持稳定增长;2021年制度执行效果指数为0.580,属于中低水平。具体来看,2016—2021年责任报告水平在0.4—0.5之间呈波浪式发展趋势,处于中低状态。但是变化最为稳定的指标,体现出医护人员、社会工作者等责任主体的报告情况在制度具体落实中的基础性作用。虐待情形水平总体呈下降状态,由2016年的0.614降至2021年的0.237,侧面表明台湾地区儿童虐待、疏忽与目睹家暴类问题在强制报告制度的执行支持下得到有效缓解,虐待行为发生率总体呈现出下降趋势。调查处理水平在2016—2018年一直处于小于0.1的低位,2019年实现跨越式增长,提高至0.715,2020年达0.959的高水平并保持此种发展状态。这与台湾地区2019年之前有关规定流于形式导致虐待案频发,引发民众不满,台湾当局对此强化调查处理,注重提高服务率的时间线相一致。保护安置水平总体呈现先下降后上升的波动增长趋势,2018年降至最低的0.074,2019年提高至0.359并保持阶梯式增长趋势,2021年安置水平达0.648,在各项指标水平中位列第二,仅次于调查处理水平。强制报告案件的结案水平自2017年起逐年上升,表明责任主体报告的儿童虐待类案件经调查处理与保护安置等服务后能达成中低水平的结案处理效果。

三、儿童保护强制报告实务运作面临的挑战

(一)制度设计规范化与实务操作现实困难间的落差

台湾地区儿童保护以“儿童及少年福利与权益保障有关规定”为核心,建立起多层级行政工作保障和多部门资源整合支持的系统性、规范化的儿童保护体系,为预防和应对儿童虐待问题提供强力保障。然而现实情况显示,近年来儿童虐待案件不降反增,保护工作成效平平,且存在制度运行稳定性不足等问题,出现制度设计高标准与具体执行低效力的落差。究其原因,主要是实务工作中存在部门协作低效、资源配置不均、文化观念碰撞等问题所致[9]27-28。首先,儿童保护工作强调家庭、学校、医疗、社会和台湾当局各单位等的资源联合,然而现实情况是因管理分割、职权不清等原因导致合作低效,进而使儿童虐待案件处理不足。其次,以社工为主导是台湾地区开展儿童保护工作的一个鲜明特点,其却一直存在社工人力配置不足、专业资历浅、人员高流动等问题[10],影响保护服务供给效率。最后,儿童保护制度设计以西方国家亲权、儿童本位思想为理论依据,与台湾地区所属的父母亲权、家本位等中华传统文化价值观存在冲突,影响台湾当局介入儿童虐待问题的有效性。

(二)保护服务程式化与社工专业自主间的冲突

针对儿童保护服务的内涵、实务流程、目标群体、方案设计等内容,台湾地区统一印发《儿童及少年保护工作指南》《儿少保护家庭处遇服务评估决策模式工作人员服务手册》等材料,为开展保护工作提供标准化的指导。社会工作者在“儿童—社工—主管部门”三方保护服务关系网中处于衔接环节,对上提供案件评估处理方案,对下负责服务供给,在整个保护系统中发挥着中枢作用。程式化的工作指南虽在一定程度上降低了风险、提高了案件处理效率,但也发展出各种繁复的文书作业,对社工提供专业服务的时间产生排挤;同时,标准化的服务供给致使社工缺乏工作自主性[11],容易失去工作热情,对工作价值产生质疑,服务质量难以保证。社工服务在于通过专业方法提升服务对象的社会功能,然而在儿童保护工作中,社工容易出现 “工具化”和“技术官僚化”的问题[12],面临处理职能和社会控制职能双重角色的两难境地[13]。

(三)制度价值取向与执行目标追求间的偏差

儿童保护强制报告制度的建立目的在于妥善应对和处理儿童虐待问题,通过相关部门介入的方式将处于虐待困境中的儿童拯救出来,避免其遭受继续性身体、精神等方面的侵害[14]。台湾地区强制报告制度在融合西方儿童保护观念和中华传统文化价值观的基础上,强调相关部门干预和尊重家庭相融合的制度取向[15],实务规范注重围绕家庭功能的维系与恢复发展。但在具体实践中,因资源配置不均、社工专业技巧不足等原因,导致以家庭为中心的保护服务无法得以有效执行,反而制造出更多困难,无法提供完整且具有真正意义上的保护服务。此外,受新公共管理主义强调效率、成效和经济的影响,相关部门在制度执行过程中倾向于追求表面的服务量[9]28,如福利中心的建设数量、提供服务次数等,结果导致儿童虐待问题难以得到切实解决,虐待事件居高不下,责任主体和一般民众对主管部门产生信任危机,进一步影响其报告意愿。

四、结论与启示

台湾地区儿童保护强制报告实务有着明确的规范,相关群体依照标准化工作指南承担责任并履行义务。儿童虐待事件从发现、报告、筛选、分级分类处理、调查评估、保护方案制定与实施、追踪辅导,到问题解决,达成结案工作流程,呈现出系统性、规范化特点。然而,基于2016—2021年统计数据,采用熵权TOPSISI评价法,对强制报告實务运作进行综合效果评价,结果发现,台湾地区强制报告实务运作流程虽具有系统性、规范化的规定,但其具体实践效果却不尽人意,制度稳定性不足且儿童保护总体效果处于中低水平。对此,结合实务规范与实践数据,分析发现台湾地区儿童保护实务工作面临诸多挑战,影响保护服务工作实际成效。

基于上述对台湾地区儿童保护强制报告实务运作规范、执行效果评价及其面临挑战的认识,提出对大陆地区儿童保护强制报告发展的启示。一是强化协作检讨,适时开展儿童虐待事件检讨会,对家庭、学校、医疗、机关单位等相关部门资源整合与协作能力做出讨论,及时发现并改进儿童保护服务中跨部门协作问题。二是依托社区资源设置和委托基层网格调查员专门负责强制报告调查工作,将儿童保护嵌入基层工作;同时,加大基层人员专业培训,提高专业素养与服务能力,从而缓解大陆地区儿童保护服务过程中社会工作者资源不足问题,进而推动社会治理格局提升。三是找准目标定位,全方位联动推动构建完善的儿童保护体系。制度设计及配套措施建设是为保护儿童权益服务的,而非浅薄功利地停留于制度本身的建成,必须要聚焦儿童虐待问题的切实预防与解决。

参考文献:

[1] 张军.最高人民检察院工作报告[R/OL].(2022-03-15)[2023-01-16].https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/202203/t20220315_549267.shtml.

[2] 兰跃军,李欣宇.强制报告制度的实施困境及破解[J].中国青年社会科学,2021,40(6):128-135.

[3] 崔萌.台湾地区儿少保护服务的政策、实务与启示[J].当代青年研究,2021(2):122-128.

[4] 儿童及少年福利与权益保障法[EB/OL].[2023-01-16].https//law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050001.

[5] 台湾卫生福利部.儿童及少年保护工作指南[EB/OL].[2023-01-16].https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1240-6870-105.html.

[6] 林典.儿童虐待强制责任报告制度之研究:基于台湾地区的政策文本分析[J].当代青年研究,2018(4):57-63.

[7] 沈黎,吕静淑.台湾儿童保护服务的实践与启示[J].当代青年研究,2014(5):79-84.

[8] 冯朝睿,赵倩莹.中国政府数字治理能力指标体系构建与测度研究:基于熵权TOPSIS方法的实证分析[J].云南财经大学学报,2023,39(3):98-110.

[9] 石燕.我国台湾地区儿童及少年保护工作:实践、反思及启示[J].南京工程学院学报(社会科学版),2021,21(2):25-30.

[10] 王秀燕.现实与使命的挣扎:台湾社工人力配置[J].社区发展季刊,2011(129):114-127.

[11] 张缗鏐,张英阵.台湾社会工作者职场抗拒类型之研究:以儿少保社工者为例[J].社会发展研究学刊,2019(23):1-35.

[12] 余汉仪.变调的儿童保护[J].台大社会工作学刊,1999(1):151-179.

[13] 林典,韩思齐.社会工作者在防治儿童虐待服务中的角色研究:香港地区的经验分析[J].社会福利(理论版),2019(9):18-23.

[14] 徐富海.中国儿童保护强制报告制度:政策实践与未来选择[J].社会保障评论,2021,5(3):95-109.

[15] 彭淑华.由蹒跚学步到昂首前行:台湾儿童保护政策、法规与实务之发展经验[J].社区发展季刊,2011(1):273-293.

Mandatory Reporting Practices and Evaluations of Child Protection

— A Case Study on Taiwan

Chen Cuiqi

(School of Public Administration, Shandong Technology and Business University, Yantai 264005, China)

Abstract: Taiwan has standardized the roles, responsibilities and practical procedures of all parties involved in mandatory child protection reporting, providing clear guidance for the development of protection services. In order to further investigate its experience in system construction, this paper constructs an evaluation system for the practical operation of mandatory reporting, and uses the entropy weight TOPSIS method to make a comprehensive evaluation, and finds that the responsible entity reporting and protection placement in the horizontal protection system plays a prominent role, but the operation of the vertical protection system has the problem of insufficient stability and poor comprehensive effect. On this basis, it points out three major challenges in the development of mandatory reporting practice in Taiwan: the gap between the standardization of institutional design and the practical difficulties in practical operation, the conflict between the protection service stylization and the professional autonomy of social workers, and the deviation between institutional value orientation and the pursuit of implementation goals, in order to bring inspiration to the practical ability of child protection in mainland China.

Key words: child abuse; child protection; mandatory reporting; entropy weight TOPSIS method

[責任编辑 妤 文]