上海合作组织安全共同体的构建:成效、挑战与应对

2024-03-19刘若锋

刘若锋

2020 年,上海合作组织(Shanghai Cooperation Organization, SCO, 以下简称“上合组织”) 召开莫斯科线上峰会,习近平主席在会上提出构建安全、发展、人文和卫生健康共同体,将构建上合组织命运共同体的内涵具体化。①习近平:《弘扬“上海精神”深化团结协作构建更加紧密的命运共同体》,载《国务院公报》2020 年第32 期,第4-5 页。自上合组织成立以来,安全合作始终占据优先位置,是不同成员国之间的利益聚合点。因此,构建上合组织安全共同体“是构建上合组织命运共同体的前提”。①邓浩:《以“四个共同体”回应时代之问》,载《人民论坛》2021 年第8 期,第82 页。与现有的安全共同体相比,②现有的安全共同体包括欧盟、美国-加拿大两个成熟的安全共同体以及学术界存在争论的东盟安全共同体。其中,前者的共同特征是成员国皆为民主国家,且具有高度的文化同质性;后者的辐射范围和内部成员都处于相对稳定的状态。而上合组织的影响范围和成员国数量都在不断扩展,内部成员国包括国家属性和社会文化等方面异质性有增无减。因而有学者认为,上合组织遵循“开放外溢”的路径。上合组织遵循“开放外溢”的路径,③李孝天:《上海合作组织的新发展:开创地区主义的“上合模式”》,载《当代亚太》2023 年第4 期,第126 页。且其内部成员国无论是国家属性、国内社会文化,还是其面临的内外环境皆有所不同。基于上合组织的特殊性,本文认为,上合组织安全共同体的构建遵循的是“信而不同”的模式。

一、安全共同体中的“信”与“同”

安全共同体,顾名思义,就是安全和共同体的“联姻”。④伊曼纽尔·阿德勒、迈克尔·巴尼特主编,孙红译:《安全共同体》,世界知识出版社2014 年版,第3 页。所谓安全,按照阿诺德·沃尔福斯(Arnold Oscar Wolfers) 的界定,就是“客观上不存在威胁,主观上不存在恐惧”。⑤李少军:《国际政治学概论(第五版)》,上海人民出版社2019 年版,第173-178 页。共同体至今尚无明确的定义,在目前已解析出的超过九十种定义中,唯一的共同要素就是人。⑥李义天主编:《共同体与政治团结》,社会科学文献出版社2011 年版,第3 页。斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies) 最早对共同体进行论述,他认为共同体可以根据人的习惯和本能等形式形成人与人之间的结合,它既可以建立在自然基础上,也可以是历史或思想联合体。⑦斐迪南·滕尼斯著,林荣远译:《共同体与社会:纯粹社会学的基本概念》,商务印书馆1999 年版,译者前言,第ii-iii 页。英国学者齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman) 认为共同体是指“社会中存在的、基于客观上或主观上共同具有的特征而形成的各种层次的群体和组织,其中包括自发性的小规模社区组织和更高层次的政治组织(如民族或国家共同体)。”⑧齐格蒙特·鲍曼著:《共同体:在不确定的世界中寻求安全》,欧阳景根译,江苏人民出版社2003 年版,第3-4 页。正如鲍曼著作的副标题所言,共同体的形成是为了“在不确定的世界中寻求安全”。①同上。虽然鲍曼并未将之界定为安全共同体,但其所提的共同体符合安全共同体的最重要特征——成员之间不会诉诸战争。

(一)何为安全共同体?

安全共同体最早由理查德·范·瓦根伦(Richard W·Van Wagenen)在20世纪50年代初提出,由卡尔·多伊奇(Karl W.Deutsch)等人将其概念化并发展成理论。冷战后,阿德勒(Emanuel Adler)和巴尼特(Michael N.Barnett)等建构主义学者在多伊奇等人的基础上,对安全共同体进行了重新定义和分类。本文结合上述不同学者和流派的观点,认为安全共同体指的是一个由主权国家组成的跨国区域,区域内的国家具备一种“共同体意识”,并有足够强大的制度和实践能力确保成员国内部和成员国之间对“和平变革”的可靠预期。所谓“共同体意识”指的是成员国之间具有集体认同意识和共同认可的价值观念。“和平变革”指的是成员国之间通过制度化的程序而非使用武力来解决他们之间的问题或争端。②参见Karl W. Deutsch and Sidney A Burrell,et al.,Political Community and the North Atlantic Areas:International Organization in the Light of Historical Experience(Princeton University Press,1957),pp.5-6,36.Laurie Nathan.“Domestic Instability and Security Communities”,European Journal of International Relations,Vol. 12,No.2,2006,pp. 275-299. 伊曼纽尔·阿德勒、迈克尔·巴尼特主编:《安全共同体》,第25 页。基于上述定义,本文探讨的安全共同体指的是多伊奇安全共同体理论中的多元型安全共同体。③Karl W. Deutsch,et al,Political Community and the North Atlantic Areas:International Organization in the Light of Historical Experience,pp. 65-66.

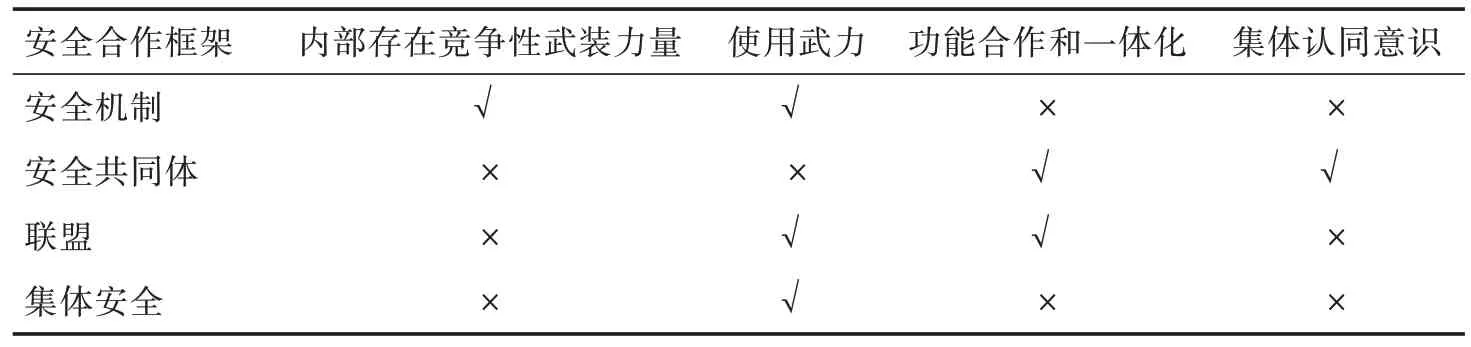

安全共同体和其他安全合作形式相比具有独特性(见表1),包括以下特征:成员国之间战争的“不可想象性”,不存在相互对抗的武装力量和应急性计划;严格遵守不使用武力的规范,以和平的方式解决相互间的分歧和争端。④阿米塔夫·阿查亚著,王正毅、冯怀信译:《建构安全共同体:东盟与地区秩序》,第28-29 页。

表1:安全共同体与其他安全合作形式特点比较

安全共同体概念提出后,被不同流派的国际关系理论所应用和修正,成为联结不同理论流派的“中间道路”。⑤Simon Koschut.“Regional Order and Peaceful Change:Security Communities as a via Media in International Relations Theory.”Cooperation and Conflict,Vol. 49,No. 4,2014,pp. 519-535.阿德勒等建构主义学者认为,安全共同体的形成不需要改变无政府状态,⑥Bruce Cronin,Community Under Anarchy:Transnational Identity and the Evolution of Cooperation(Columbia University Press,1999),p. 6.它随着时间的推移呈现出一种进化模式,包括三个层级和三个阶段。第一个层级主要关注安全共同体构建的促发性条件,包括外部威胁、相同性质的内部安全威胁以及技术、人口、经济和环境变化等影响。促发性条件的存在使得成员国会重新思考并组织安排它们之间的关系,虽然各国并不明确试图建立一个安全共同体,但会有外部因素(如安全威胁) 促使它们加强彼此之间的关系。这便是安全共同体所处的第一阶段,即新生阶段。这一阶段可能会出现能够降低交易成本的社会制度和组织,核心国家可以作为这一阶段的推进器和稳定器。第二个层级着重研究由物质权力和知识定义的区域性结构和由组织、交往和社会学习定义的社会进程之间积极的、充满活力的、相互作用的关系,促进成员间的交流机制和渠道的拓展和强化,这就是安全共同体所处的第二阶段,即上升阶段。在这一阶段,新生阶段形成的机制会被日益密集的制度网络和更密切的军事合作机制所取代,国家间形成制度化的相互信任,核心国家在这一阶段仍然重要。上述条件为第三个层级即相互信任和集体认同的形成奠定基础。①伊曼纽尔·阿德勒、迈克尔·巴尼特主编:《安全共同体》,第31-40 页。相互信任和集体认同的形成标志着安全共同体走向成熟(即第三阶段),包括松散耦合和紧密耦合的安全共同体。②松散耦合和紧密耦合的安全共同体的区别在于前者主要是一种社会认同,在成员国民众之间产生了正面认同。而后者的认同主要来源于共同的身份和规范。即便是国家的意义、目标和角色都来源于共同体。国家的利益与其民众的身份、共同体内的利益与共同体内民众的身份可以互换;国家的对外政策也随之呈现全新的意义和目标。越是接近紧密耦合的安全共同体,成员国之间的集体认知距离越小。参见伊曼纽尔·阿德勒、迈克尔·巴尼特主编:《安全共同体》,第38-39 页。在这一阶段,各成员国通过社会学习将规范内化,进而形成集体认同,对和平变革有可靠预期。

(二)安全共同体的“信”与“同”

安全共同体中的“信”与“同”是前文提到的相互信任和集体认同,两者相互作用和加强,皆为成员国形成对和平变革的可靠预期的必要条件。从逻辑上讲,相互信任先于集体认同形成,因为集体认同的形成需要最低限度的互信。

对信任的最佳解释是“尽管不确定,但依然相信”。在国际关系无政府状态下,信任总是涉及到一种冒险因素,一般产生于不确定的社会现实中。冷战后建构主义的兴起标志着可对无政府状态的性质和影响有不同解释。温特(Alexander Wendt)认为“无政府状态是由国家造就的”。①Alexander Wendt,“Anarchy is What States Make of It:The Social Construction of Power Politics”,International Organization,Vol. 46,No. 2,1992,pp. 391-425.这意味着国家对其所处的国际体系的特征有一定的施动性,这为信任关系的建立提供了可能性。②Jan Ruzicka,Vincent Charles Keating,“Going Global:Trust Research and International Relations”,Journal of Trust Research,Vol. 5,No. 1,2015,p. 11.信任是一种社会现象,它基于一个行为体的行为方式会与规范性预期一致。行为体之间的信任建立在多年的经历和打交道的基础上,会经历从后果性逻辑到适当性逻辑的转变。③James G March,Johan P. Olsen.“The Institutional Dynamics of International Political Orders”,International Organization,Vol. 52,No.4,1998,pp. 943-969.一开始是遵循后果性逻辑,基于利益计算,即“计算型信任”(Calculus-Based Trust,CBT),④计算型信任(CBT)是建立任何信任关系的基础,它被定义为个体在进入一段信任关系时所作的纯粹理性计算,这种形式的信任是否属于实际信任,或者在国际关系中是否能够表述任何非友好的国家间关系,取决于它能否在一段持续的时间内得到强化。当前,上合组织成员国之间建立了一种高度功能化的计算型信任,这种由政府间组织产生的制度化信任可以缓和国家间竞争造成的紧张局势。参见James MacHaffie,The Shanghai Cooperation Organization and Conflict De-escalation:Trust Building and Interstate Rivalries(Routledge,2023),p. 29。它是建立任何信任关系的基础,指的是个体在进入一段信任关系时所做的纯粹理性计算,这种形式的信任是否属于实际信任,或者在国际关系中是否能够表述任何非友好的国家间关系,取决于它能否在一段持续的时间内得到强化。⑤参见James MacHaffie,The Shanghai Cooperation Organization and Conflict De-escalation:Trust Building and Interstate Rivalries,p. 29。这种信任一旦得到强化,将会随着时间的推移依照适当性逻辑,遵循规则和制度的作用,坚持先定的价值,将不确定性转化为对他者的信心,进而向了解型信任和认同型信任演变。安全共同体的发展意味着国家不再依赖具体的国际组织来维持信任,而是通过关于他者的知识和信心来维持信任。①伊曼纽尔·阿德勒、迈克尔·巴尼特主编:《安全共同体》,第37-38 页。这便为集体认同的形成奠定了基础。

对认同的大多数定义从对自我与他者的关系开始。这一定义来源于亨利·泰弗尔(Henri Tajfel)对社会认同的定义,即它是“个体自我概念的一部分,来源于其在一个社会群体中的成员身份识别,以及与这种成员身份相关联的价值观和情感意义。”②Henri Tajfel Ed. Differentiation between Social Groups:Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations(Academic Press,1978),p. 63.所有政治行为体的认同形成都是有条件的,有赖于行为体与他者的互动以及行为体在制度环境中的位置。政治行为体的认同形成与它们和那些共同边界之外(特别是领土边界之外)的行为体的关系密切相关,这是跨国集体认同形成的关键。集体认同需要行为体不仅正面认同其他行为体的命运,也需要认同自我的命运,即自我与他者之间的关系。这种认同的过程使得行为体具有护持自身文化的利益,帮助行为体克服困惑利己主义者的集体行动难题。从利己主义到集体认同的形成可以通过客观的相互依存、共同命运、具有同质性以及自我约束而达成。相互依存的产生标志是互动对一方产生的结果取决于其他各方的选择,它是客观存在的。共同命运指的是行为体的生存取决于整个群体的状况,同样是客观存在的。同质性可以从团体身份和类别身份两方面衡量。团体身份指的是行为体在基本组织形态、功能、因果权力等方面的相同性,这里指国家。类别身份指的是一个给定团体身份中的不同类别,对于国家来说,指的是政权类型。自我约束则可以通过三种方式实现:首先,国家可以通过遵从规范内化制度;其次,可以通过国内政治的方式将国内体制外化实现自我制约;最后,是通过单方面减轻他者关于自我意图担心的自我束缚。其中,相互依存、共同命运、具有同质性是集体认同形成的有效原因,自我约束是助然原因。集体认同形成的必要条件是一个有效原因变量和自我约束变量的结合。自我约束对集体认同的形成起到至关重要的作用。③亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2000 年版,第423-450 页。

集体认同可以分为弱的集体认同和强的集体认同。其中,弱的集体认同被定义为一种松散的联系,可能以不同国家人民之间共同的历史、语言或文化共性的形式出现,这种联系不一定能转化为一种可持续的自我意识,但从长远来看,这种自我意识一旦形成,可以克服民族主义倾向。强的集体认同被定义为成员国之间共同拥有的一种纽带,这种纽带是通过承诺使其超越国家认同,或至少与国家认同相竞争而“激活”的。那些致力于集体认同可持续性的人包括精英、政策制定者和那些自认为属于这些国家的人,他们可以团结起来以可持续的方式增强共同体意识。①James MacHaffie,“Mutual Trust without a Strong Collective Identity? Examining the Shanghai Cooperation Organization as a Nascent Security Community”,Asian Security,Vol.17,2021,p.354.后者标志着成员国之间已经形成了超越国家认同的集体认同。

(三)安全共同体与上合组织

虽然上合组织安全共同体正式提出的时间较晚,但在此之前,已有学者提出,上合组织成立以来,经过数年的发展及其在欧亚地区安全合作领域所扮演的角色,已经成为了一个安全共同体。②Marc Lanteigne,“In Medias Res:The Development of the Shanghai Cooperation Organization as a Security Community,”Pacific Affairs,Vol. 79,No. 4,pp. 605-622.不过,这位学者没有详细说明如何构建安全共同体,也没有指出上合组织处于安全共同体构建的哪个阶段。在上述研究基础上,詹姆斯·麦克哈菲(James MacHaffie)结合阿德勒和巴尼特关于安全共同体的讨论以及上合组织的实际,认为上合组织是一个新生安全共同体,成员国集体认同(“我们感”)和共有价值观念是上合组织构建安全共同体的充分条件,而制度化的相互信任是必要条件。上合组织可以在没有集体认同的情况下,基于制度化的相互信任构建起一个新型的安全共同体。③James MacHaffie,“Mutual Trust without a Strong Collective Identity? Examining the Shanghai Cooperation Organization as a Nascent Security Community”,pp.349-365.

本文结合安全共同体和上合组织的特征,同意上合组织属于多元型安全共同体的观点。在上合组织框架下,成员国之间严格遵循不使用武力的规范,以和平方式解决争端,组织内部也没有相互独立的竞争性武装力量。不过,当前在中俄主导下,上合组织的成立以及创始成员国之间已经通过交往和社会学习,使成员国之间形成制度化的相互信任,目前已超越安全共同体的新生阶段,正介于安全共同体构建的组织架构的第二层级和第三层级之间,也就是处于从上升阶段向成熟阶段的转变。与此同时,上合组织践行以“上海精神”为核心的合作理念,并不断赋予其新的内涵,培育了成员国对本组织的集体认同。这种集体认同的物质基础是较大程度满足成员国在安全、经济等领域的共同利益诉求,价值基础是践行成员国之间关于坚持国际法原则和公正民主的多极世界秩序等共有理念。这种集体认同代表了成员国的“最大公约数”,是上合组织发展的动力源泉。①李孝天:《上海合作组织的新发展:开创地区主义的“上合模式”》,第124-125 页。然而,上合组织成员国高度的主权和民族主义意识,使得它们难以形成一种超越国家认同的集体认同。②Mahbi Maulaya,“Barriers for Shanghai Cooperation Organization(SCO)to Pave Road to Supranationalism”,Intermestic:Journal of International Studies,Vol. 5. No. 2,2021,pp.240-246.

本文基于上述事实,并借鉴“和而不同”③“和而不同”一词出自《论语·子路》:“君子和而不同,小人同而不和。”意为在与他人和谐共处时,可以保留自身的独特性。参见“和而不同(详解版)——习近平谈治国理政中的传统文化智慧”,共产党员网,2019 年3 月6 日,https://www.12371.cn/2019/03/06/VIDE1551855619408987.shtml。的概念及其内涵,认为上合组织安全共同体的构建遵循“信而不同”的模式。“信而不同”指的是,在保留自身独特性的同时,建立起可持续的制度化互信。其中,“信”指的是上合组织成员国之间形成的制度化互信。“同”指的是成员国之间形成强的集体认同,而“不同”则是基于成员国之间文化同质性程度低和自身对主权和民族主义的诉求,无法形成超越国家认同的集体认同。

本文第二部分将阐述上合组织安全共同体构建的成效,即通过建立元首峰会引领下的密集制度网络和以联合军事演习为主的安全协作机制形成一种高度功能化的(High-functioning)计算型信任。第三部分将探讨上合组织安全共同体构建面临的挑战,包括新老成员国悬而未决的争端、成员国对上合组织的复杂认知。第四部分将根据当前上合组织安全共同体构建面临的挑战,提出应对之策。

二、上合组织安全共同体构建的成效

从“上海五国”机制到上合组织,在“上海精神”的引领下,新老成员国基于相同的威胁认知,④威胁认知是对客观局势的一种主观心理推论,是一种认知建构,是对威胁信号的选择感知和判断,其核心是主观认知和逻辑推理及判断的结合。上合组织新老成员国都将包括恐怖主义、极端主义、分离主义在内的“三股势力”和阿富汗问题视作本国和地区的内部安全威胁,应对这些挑战只能通过多边合作来实现。参见邱美荣:《威胁认知与朝核危机》,载《当代亚太》2005 年第6 期,第6 页。围绕中俄两国共同推动组织内安全威胁的解决,先后出台了打击“三股势力”、毒品问题、跨国有组织犯罪以及信息安全等相关文件。上合组织成立多年来,为成员国应对安全威胁、缓和紧张局势、建立信任关系提供了平台,成员国之间建立起了一种高度功能化的计算型信任。对上合组织而言,这种信任是通过建立元首理事会引领下的密集制度网络和以联合军演为主的安全协作机制促成的。通过一年一度的元首理事会和定期联合军演,成员国之间的了解不断加深,相互间行为的可预测性增加,信任不断加强,成员国之间爆发冲突的可能性也随之降低。①James MacHaffie,The Shanghai Cooperation Organization and Conflict De-escalation:Trust Building and Interstate Rivalries,p. 6.

(一)建立元首理事会引领下的密集制度网络

上合组织经过多年的发展,建立起元首理事会引领下的制度网络,包括不同层级的定期会晤、功能性常设机构和针对特定问题的解决机制等。

上合组织国家元首理事会是上合组织最高机构,确定本组织活动的基本方向和优先领域,决定其内部机构运作、与其他国家及国际组织相互协作的原则问题,研究最迫切的国际问题。国家元首理事会拥有重大事项(如“扩员”、安全等领域的文件签署等) 的决定权。在国家元首理事会内部,各国无论大小都拥有平等的发言权,通过协商一致原则达成决议。元首理事会是领导人建立融洽关系、缓解紧张关系的一种工具。由于上合组织多数成员国实行总统制,因而国家元首之间的会晤也是成员国建立相互信任的主要途径。②James MacHaffie,“Mutual Trust without a Strong Collective Identity? Examining the Shanghai Cooperation Organization as a Nascent Security Community”,pp.349-365.领导人可以在元首理事会上相互交流,建立融洽的关系,使信任更加紧密。在国家元首理事会引领下,上合组织还确立了不同层级的定期会晤,包括政府首脑(总理) 理事会、部长级会议以及国家协调员理事会等,这些机构以“自上而下”的方式落实元首理事会的决议并传递元首理事会建立的信任。③《上海合作组织宪章》,上合组织官方文件,http://chn.sectsco.org/documents/。峰会的定期化意味着通过元首理事会建立起的互信将随着时间的推移不断强化,并形成制度化的互信。

上合组织秘书处和地区反恐怖机构(Regional Anti-Terrorism Structure,RATS)作为上合组织两大常设功能性机构,也是成员国之间建立信任的重要平台。秘书处是上合组织的常设行政机构,承担着为组织年度预算方案提出建议,并为本组织框架内活动提供技术保障等工作。秘书处的领导官员是秘书长,他是由国家元首会议根据外交部长会议的推荐批准任命的,任期三年,任期结束后不能连任。上合组织秘书长在推动各项文件的签署、开展第二轨道外交等组织活动中扮演重要角色,并为组织内部成员国建立信任营造和谐友好的氛围。①徐步主编:《上海合作组织20 年:成就与经验》,世界知识出版社2021 年版,第60-67 页。地区反恐怖机构是上合组织为落实《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》而设立,位于乌兹别克斯坦塔什干市。地区反恐怖机构的设立使得成员国打击“三股势力”相互协作更加系统,更具针对性,并通过组织系列联合反恐演习在预防性反恐方面发挥积极作用,为成员国在反恐军演中建立信任提供平台。②《上海合作组织成员国元首塔什干宣言(2004)》,上合组织官方文件,http://chn.sectsco.org/documents/。为完善上合组织成员国应对安全挑战和威胁机制,上合组织地区反恐怖机构将升级为上合组织应对安全威胁和挑战综合中心(俄罗斯联邦),分别增加上合组织信息安全中心(哈萨克斯坦共和国)和上合组织打击跨国有组织犯罪中心(吉尔吉斯共和国),并在杜尚别设立上合组织禁毒中心作为单独常设机构(塔吉克斯坦共和国)。③《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》,新华网,2022 年9 月17 日,http://www.news.cn/2022-09/17/c_1129009769.htm。

阿富汗是上合组织成员国共同安全威胁的主要来源国之一,上合组织成立后各成员国便积极参与解决该问题,自2005 年以来,成员国签署了一系列文件,主张在阿富汗周边建立“反毒安全带”,在组织框架内加强反恐、禁毒和打击跨国有组织犯罪领域的合作,为解决阿富汗问题提供思路,④《比什凯克宣言(2007)》,上合组织官方文件,http://chn.sectsco.org/documents/。并于2012 年同意将阿富汗纳入上合组织观察员国。目前,各成员国在“上合组织—阿富汗联络组”、阿富汗问题莫斯科模式等各类多边机制内继续开展合作,协调阿富汗局势,努力推动阿富汗和平重建进程,巩固地区安全与稳定。⑤《上海合作组织二十周年杜尚别宣言(全文)》,中国政府网,2021年9月18日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/18/content_5638153.htm。各成员国在解决共同安全问题的过程中加强互信。

综上所述,上合组织通过建立元首理事会引领下的制度网络,包括构建不同层级的定期会晤、设立功能性常设机构(秘书处和地区反恐怖机构)和形成针对阿富汗问题的解决机制,并以此为平台,推动成员国之间缓和竞争关系,形成制度化的相互信任。随着时间的推移不断强化这种信任,将之转化为对其他成员国的信心,促进成员国之间的相互信任从计算型向了解型和认同型/情感型转变。作为应对非传统安全威胁而建立起来的地区政府间组织,上合组织的成员国也形成了更紧密的安全协作机制。

(二)形成以联合军演为主的安全协作机制

上合组织地区反恐怖机构执行委员会为形成紧密的安全协作机制做了大量卓有成效的工作,包括联合反恐演习、情报交流以及军事援助等。成员国可以在其中发展更紧密的联系,从而建立相互信任。

联合反恐演习是上合组织成员国安全合作的亮点。自2002 年以来,上合组织几乎每年都举行联合反恐演习,其中定期举行的“和平使命”系列的军事演习是上合组织反恐合作的重头戏,是展示成员国反恐协同能力的主要平台。2008 年8 月各成员国元首共同签署《上合组织成员国关于联合反恐演习的程序协定》,为各成员国执法安全部门在上合组织框架下的联合演习机制化建设提供了法律保障,联合反恐演习的程序得到进一步的规范。近年来,各成员国还先后举行了“帕比—反恐—2021”上合组织成员国主管机关联合反恐演习和上合组织成员国主管机关边防部门“团结协作2019-2021”联合边防行动等活动。①《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》,新华网,2022 年9 月17 日,http://www.news.cn/2022-09/17/c_1129009769.htm。当前,上合组织成员国主管机关联合反恐演习已实现机制化,每年轮流举行。此外,在维护国际信息安全领域,为应对具有跨国性质的网络恐怖主义犯罪问题,上合组织成员国在2015-2019 年间先后在厦门举行了三次两年一度的网络反恐联合演习,加强网络反恐领域的执法合作,检验网络反恐协作机制的有效性。②《第三届上合组织网络反恐联合演习在中国举行》,人民网,2019 年12 月12 日,http://world.people.com.cn/n1/2019/1212/c1002-31503716.html。

情报交流和军事援助是上合组织成员国安全合作的重要内容之一,也是衡量成员国之间互信程度的重要指标。《打击恐怖主义、极端主义和分裂主义上海公约》中详细阐述了成员国情报交流的内容,为情报交流提供了法律依据。在具体合作上,《上合组织成员国关于地区反恐怖机构的协定》在规定地区反恐怖机构应承担情报职能的基础上,还要求建立机构保密资料库,记录国际“三股势力”组织及其头目和主要成员的信息以及它们的资金来源和渠道等。此外,该协定规定了地区反恐怖机构应和组织成员国主管机关相互协作、提供情报线索、举行研讨会定期交换信息等。①兰立宏:《上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作研究》,载《情报杂志》2018 年第7 期,第7-15 页。其中,中国和俄罗斯主要向其他成员国提供军事援助、培训军事人员。由于阿富汗问题是上合组织成员国需要通过安全合作解决的重要问题,各国还对阿富汗提供了以军事援助为主的大量人道主义援助。中国通过培训人员和提供军备物资等方式帮助阿富汗国民军的建设;俄罗斯则向阿富汗提供了大额军援并宣布免除大部分阿富汗债务;中亚各国也向阿富汗提供了力所能及的帮助。②苏畅、李昕玮:《上海合作组织安全合作:成就、挑战与未来深化路径》,载《国际问题研究》2021 年第3 期,第77 页。致力于阿富汗问题的解决是上合组织成员国安全合作的利益契合点,也是成员国增强相互信任的“催化剂”。

可见,在上合组织的框架下,成员国通过元首理事会引领下的密集制度网络建立自上而下的信任。在机制化的安全合作中,基于共同利益表现出扩散的互惠性,也体现了上合组织成员国的高功能化的计算型信任。在“上海精神”的引领下,各成员国围绕中、俄两国,通过平等协商的方式应对威胁、缓解冲突、加强合作,从建立密集的制度网络,到形成紧密的安全合作机制,上合组织创始成员国之间形成制度化的相互信任,相互信任的形成标志着安全共同体的构建取得了初步成效。并且自上合组织成立以来,中、俄和中亚各国等创始成员国之间也没有将争端升级为战争。随着时间的推移,这种制度化的相互信任不断得到强化,这种强化意味着各国在正式公开的场合给予彼此保证,对组织内其他成员国的信心也在增加,进而使冲突的可能性不断降低。

三、构建上合组织安全共同体面临的挑战

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”是上合组织的基本价值观,它随着时代的发展被不断赋予新的内涵。在“上海精神”的引领下,上合组织逐渐形成了一系列规范,既有成型的、具有约束力的法律规范,如《上合组织宪章》和《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》,也有一些非正式的社会规范,如不结盟、不对抗、不针对第三方等原则。具体包括以独立自主和求同存异为特征的主权平等规范、以平等对话和领导人协调为主要特征的决策规范以及以多元多边合作实现共同安全为特征的务实外交规范。上述规范将“上海精神”的内涵具体化。①曾向红:《上海合作组织:实践与理论》,中国社会科学出版社2021 年版,第123-125 页。虽然上合组织创始成员国在应对共同威胁、缓解冲突的过程中围绕中、俄两国长期互动,成员国之间形成制度化的相互信任,且成员国通过社会学习将“上海精神”的具体内涵内化,形成弱的集体认同,作为上合组织“核心区”的中亚也一直处于相对稳定的状态。但是上合组织遵循的“开放外溢”路径使其不可避免会进行成员扩容,而在第一轮扩容中,印度、巴基斯坦的加入,便给上合组织安全共同体的构建带来了一系列新挑战,包括新老成员国之间悬而未决的争端缺乏调解机制,成员国对上合组织认知趋于复杂,这使创始成员国之间形成的制度化互信受到挑战。

(一)新老成员国争端悬而未决

上合组织新老成员国的争端主要集中在历史遗留的边界问题。虽然苏联解体后,中国、俄罗斯和中亚各国积极推动边界问题的解决,先后签署了《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》,并在此基础上成立“上海五国”机制。但是,上述协定解决的是中国、俄罗斯以及中亚三方的边界,中亚国家互相之间的边界并没有因此划定。印度、巴基斯坦加入上合组织后,上合组织成员国之间的领土争端问题变得更为复杂。争端的存在以及自我约束机制的缺乏也给制度化互信的维持带来挑战。

中印边界纠纷是英国殖民主义的遗产。两国边界线全长约2000 公里,历史上从未正式划定,仅按照双方的行政管辖范围形成一条传统习惯线。1962 年,两国爆发了边境战争。战争结束后,中国政府为了中印两国人民的根本利益,主动停火、后撤并交还缴获物资,创造了谋求和平解决两国边界问题的先例。②《中印边境自卫反击战》,华夏军史网,2021 年3 月2 日,https://www.huaxia.com/c/2021/03/02/534200.shtml随着中印解决边界问题的磋商与谈判进程不断推进,两国在2004 年确立了“三步走”①“三步走”依次为先确立解决边界问题的指导原则,再确立落实指导原则的框架协定,最后在地面上划界立桩。参见谢伏瞻主编:《中国与周边国家关系发展报告(2021)》,社会科学文献出版社2021 版,第212 页。路线图,形成解决边界问题的总体思路。2005 年,中印第五次特别代表会晤就解决边界问题的政治指导原则达成共识,签署了《中华人民共和国政府和印度共和国政府关于解决中印边界问题政治指导原则的协定》,明确指出“边界问题的早日解决符合两国的基本利益,因此应将其视为战略目标”,完成了“第一步”谈判。②《中华人民共和国政府和印度共和国政府关于解决中印边界问题政治指导原则的协定》,中华人民共和国条约数据库,2018年7月18日,http://treaty.mfa.gov.cn/tykfiles/20180718/1531876880887.pdf。然而,上述原则的确立未能有效遏止中印边界对峙事件的多发态势。在印度加入上合组织后,中印在2017 年、2020 年先后发生了洞朗对峙事件和加勒万河谷冲突。截至目前,双方在边界问题上仍处于磋商阶段,边界问题的解决任重道远。

印度和巴基斯坦的边界争端主要位于克什米尔地区,同样始于英国殖民者遗留的问题。自1947 年脱离英国独立以来,两国都声称对克什米尔地区拥有主权,并为此进行了三场战争,外加几次小规模冲突。加入上合组织后,两国在2019 年先后发生了两次争端:一次是2019 年2 月总部位于巴基斯坦的恐怖组织伊斯兰圣战组织在印控克什米尔发动自杀式汽车炸弹袭击,导致40 多名印度准军事部队成员死亡;另一次是2019 年8 月印度政府撤销了赋予印控克什米尔自治权的第370 条,认为为了使克什米尔与印度其他地区处于同等地位,需要废除该条款。巴基斯坦表示,印度此举违反了联合国决议,并在8 月7 日驱逐了印度高级专员,并从新德里召回了自己的高级外交官,还宣布暂停双边贸易。③History of Conflict in India and Pakistan,Center for Arms Control and Non Proliferation,November 26,2019,https://armscontrolcenter.org/history-of-conflict-in-india-and-pakistan/.当前,两国之间的争端依旧处于悬而未决的状态,恐怖主义等非传统安全问题的叠加使得两国关系更加复杂化。

中亚国家边界争端主要发生在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦之间,两国自独立至今尚未完全划定边界。2014 年,两国长期以来的边界争端短暂爆发,两国边防警卫相互交火。这一事件的起因是吉尔吉斯斯坦打算在有争议的边境线上修建一条公路,为此两国都派出军队保卫边境。三天后,比什凯克召回了驻杜尚别大使,吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦政府之间爆发了一场口水战。面对可能升级的冲突,两国总统在2014 年上合组织峰会上举行了双边会谈,同意防止紧张局势升级。两国最近一次冲突发生在2022 年9 月14-17 日,起因是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边防部队在有争议的边境地区交火,冲突造成100 多人死亡,其中至少有37 名平民,包括4 名儿童。①Kyrgyzstan-Tajikistan Border Clashes Prove Deadly for Civilians,Human Right Watch,September 21,2022,https://www.hrw.org/news/2022/09/21/kyrgyzstan-tajikistan-border-clashes-provedeadly-civilians.这是两国独立以来相互之间爆发的最严重敌对行动。冲突双方领导人在上合组织撒马尔罕峰会最后一天举行了双边会晤,并在9 月19 日签署了一项旨在解决两国边境武装冲突问题的议定书,停止敌对行动。目前,两国正在开展边界划定工作,目前已经划定了63%的边界,双方正在努力划定剩余地区的边界。②Kyrgyzstan And Tajikistan Tout‘Progress’On Dangerous Border Dispute,Radio Free Europe Radio Liberty,February 28,2023,https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-tajikistan-tout-progress-borderdispute/32292365.html.

可见,上合组织新老成员国之间的边界争端依旧影响着国家间关系。虽然上合组织及其前身“上海五国”机制在解决国家间边界争端方面有成功经验,并签署了相关条约和协定,且中、俄和中亚四国经过多年的互动逐渐形成制度化的互信和基于“上海精神”的弱集体认同,但这种相互信任需要随时间的推移不断加深,而新成员的加入以及它们之间的争端为新老成员国之间的互信能否持续带来不确定性。上合组织内部争端调解机制的缺失也使得新老成员国在上合组织框架下缺少调解争端的平台,它们之间的争端有升级为冲突甚至战争的风险,这也是扩员后上合组织构建安全共同体面临的主要挑战。

(二)成员国对上合组织的复杂认知

上合组织集体认同的强弱还取决于各成员国对本组织的认知。当前,除了中国以外,其他成员国对上合组织的认同程度还有较大的提升空间。这使得目前组织成员国对上合组织的认知表现为对组织的认知积极与否、利益诉求大小以及有无具体行动。③李孝天、陈小鼎:《上海合作组织参与地区安全治理的特征、限制和改进路径》,载《太平洋学报》2021 年第9 期,第35 页。其中,“认知”指的是通过上合组织解决成员国之间争端的认知,“利益诉求”指的是加入上合组织的利益诉求,“行动”指的是基于认知并为实现利益诉求而采取的行动。

中国对上合组织保持高认同,主要表现为以下三点:首先,上合组织是仅有的在中国境内成立并以中国城市命名的地区政府间合作组织。中国始终是上合组织发展的主要推动者,并将其视作维护西北地区安全稳定的重要平台。其次,中国还将之视为践行新型国际和地区秩序观的载体,不断赋予新的战略内涵,积极推动组织倡导新型国际关系、人类命运共同体等本国倡导的重大理念。此外,在具体行动上,中国始终与上合组织保持高频互动,积极参与该组织开展的反恐联合演习等安全治理活动,致力于推动地区安全问题的解决。由此可见,中国对上合组织保持高认同。

俄罗斯对上合组织的认知较为复杂。俄罗斯官方对上合组织持正面评价,但对上合组织提升决策能力和发挥实质性作用关注不够。同时,俄罗斯在中亚地区的军事存在以及在乌克兰的行为,使得上合组织陷入两难境地。由于欧亚经济联盟和集体安全条约组织的存在,俄罗斯对上合组织的利益诉求主要集中在安全领域,突出表现为两点:首先,在地缘政治层面,一方面通过在组织框架下加强与中国的合作,以此遏制美国及西方国家在中亚的影响力,进而消除其在中亚策动“颜色革命”的可能性;另一方面,试图巩固对中亚的既有利益,并积极支持组织扩员,增强自身的影响力。其次,在非传统安全层面,俄罗斯希望借助上合组织的平台与成员国合作共同应对“三股势力”等安全问题,维护国内和周边地区的稳定。对俄罗斯而言,上合组织的优先级低于集体安全条约组织和欧亚经济联盟,后两者是其在后苏联空间与其他国家互动的首选工具。①Janko Šćepanović,“Russia and the Shanghai Cooperation Organization:a Question of the Commitment Capacity”,European Politics and Society,Vol. 23,No. 5,2022,pp. 712-734.

中亚国家普遍开展多元平衡外交,因而各国对上合组织的认知取决于后者能否满足其利益诉求。对于中亚国家而言,上合组织是其开展多边外交的重要平台。各国的利益诉求主要包括应对非传统威胁和地区争端,维护本国和周边地区安全以及抵制西方的民主、人权批评和干涉,维护国家主权和稳定。在具体行动上,各国秉持“不干涉”原则和“协商一致”等规范,因为上述规范能确保其在组织内部享受同等的利益和平等的地位。②Timur Dadabaev,“Shanghai Cooperation Organization(SCO):Regional Identity Formation from the Perspective of the Central Asia States”,Journal of Contemporary China,Vol.8,No. 85,2014,pp. 102-118.

对于新加入或即将加入的成员国而言,巴基斯坦、印度和伊朗对上合组织的认知各不相同。相对于印度而言,巴基斯坦更关注加入上合组织对于本国安全和地区稳定的重要意义。①Zahid Shahab Ahmed,Sarfraz Ahmed and Stuti Bhatnagar,“Conflict or Cooperation? India and Pakistan in Shanghai Cooperation Organisation”,Pacific Focus,Vol. 34,No. 1,2019,pp. 5-30.因此,巴基斯坦致力于加强与中、俄等上合组织创始成员国的安全合作,如积极参与联合军演等,共同应对“三股势力”等非传统安全问题。此外,中巴传统的友好关系使得巴基斯坦对中国主导的上合组织有较高的认同。然而,由于印度也同时加入了上合组织,而印度和巴基斯坦之间依旧存在悬而未决的争端,且两国关系趋于零和博弈,因此未来巴基斯坦对上合组织的认同程度也取决于印度在上合组织中的地位以及印巴争端是否能在上合组织框架下妥善管控乃至最终得以解决。

印度对上合组织的认知需要继续观察,其对上合组织的利益诉求复杂,可能对地缘政治的考量远大于其应对恐怖主义等非传统安全问题的诉求。一方面,印度将上合组织视为中国主导,优先服务于中国国家利益的地区合作组织,认为这将限制其在上合组织所能发挥的作用,使其在上合组织内部处于边缘地位;另一方面,印度也试图借助上合组织的平台构建欧亚伙伴关系网络以制衡中、巴,增强其在中亚、南亚乃至整个欧亚地区的影响力。②李孝天:《印度对上海合作组织的认知、利益诉求及其影响》,载《国际论坛》2019 年第6 期,第50-61 页。印度加入上合组织后依旧挑起与中、巴之间的争端表明,其对上合组织内部规范的认同程度需要继续观察,或取决于上合组织未来是否能形成有利于调解现有争端的机制,以及在经济、人文等领域获得的成果。

作为上合组织二次扩员后的新成员,伊朗一直将上合组织视为开展国际合作、避免外交孤立的重要平台,其丰富的石油储备和所处的理想战略位置也为上合组织成员国开展各种项目提供了便利。伊朗对上合组织的利益诉求主要集中在以下两点:在经济方面,成为正式成员国后,伊朗将增加对成员国的石油出口,并推动恰巴哈尔海港成为内陆成员国通向出海口的门户,增加其经济收益;在政治和安全方面,伊朗将加强与组织成员国的关系,有利于其应对美西方的压力。同时,伊朗还可以和组织成员国合作应对恐怖主义等非传统安全问题。①Pourya Nabipour,“Iran’s Membership in the Shanghai Cooperation Organization(SCO)Economic,Trade and Political Affairs”. National Interest,Vol. 2,No. 6,2022,pp. 12-27.《上海合作组织宪章》,中华人民共和国条约数据库,2018 年7 月18 日,http://treaty.mfa.gov.cn/tykfiles/20180718/1531875928567.pdf。因此,伊朗对上合组织的认知较为积极,但由于伊核问题尚未彻底解决,其在上合组织的未来也存在不确定性。

综上所述,“上海精神”是上合组织成员国形成集体认同的基础,尽管上合组织创始成员国文化同质性程度较低,但它们对“上海精神”及其具体内涵的内化使得成员国之间形成了弱的集体认同。然而,扩员使得上合组织成员国的异质性进一步增强。尽管不同地区新成员的加入会扩大上合组织的辐射范围,有利于提升影响力,但就构建集体认同而言,新老成员国之间悬而未决的争端缺乏解决机制以及各成员国对上合组织的复杂认知,使得上合组织安全共同体的构建面临挑战。

四、推动上合组织安全共同体构建的对策建议

针对上合组织争端调解机制的缺乏以及扩员后新老成员国对上合组织的复杂认知,再加上成员国高度的主权和民族主义意识以及社会文化等方面的异质性,上合组织安全共同体的构建面临挑战。为应对上述挑战,本文认为,上合组织可以在保留自身独特性的同时,维持已经制度化的相互信任,使新老成员国在认可上合组织核心价值观“上海精神”和“新五观”的基础上,形成认同型乃至情感型信任,②情感型信任是指行为者之间因为对对方的人格特质产生的积极评价以及双方之间友善的情感关系所产生的对对方行为的积极预期,是由人格特质和行为体之间的情感连接所带来的一种主动的信任。建立在情感基础上的信任,表示行为者希望信任他人。参见陈丽颖:《情感性信任:国家间互信关系中的深度形式》,载《学海》2017 年第6 期,第49-51 页。具体包括三条可行路径。首先,建立争端调解机制,形成自我约束,避免新老成员国之间的冲突升级,让“信”可持续。其次,促进经济合作,以发展促安全,为“信”赋能。最后,通过人文交流,促进成员国民心相通,将“信”内化于心。

(一)让“信”可持续:建立争端调解机制

根据《上合组织宪章》规定,成员国之间的争端只能通过磋商和协商友好解决。①Pourya Nabipour,“Iran’s Membership in the Shanghai Cooperation Organization(SCO)Economic,Trade and Political Affairs”. National Interest,Vol. 2,No. 6,2022,pp. 12-27.《上海合作组织宪章》,中华人民共和国条约数据库,2018 年7 月18 日,http://treaty.mfa.gov.cn/tykfiles/20180718/1531875928567.pdf。当前,上合组织新老成员国之间的领土、资源等方面的争端依旧存在,尽管各成员国都尝试通过完全和平的政治对话调解争端和分歧,但领土和主权的争端并非短时间内能解决的,且相应调解机制的缺失使得目前存在的分歧和争端有升级为战争的风险,不利于上合组织成员国之间相互信任的可持续。虽然上合组织成立以来,组织内部已经形成年度元首峰会和联合反恐军演等机制,这些机制有助于缓和创始成员国之间潜在的对抗,②James MacHaffie,The Shanghai Cooperation Organization and Conflict De-escalation:Trust Building and Interstate Rivalries,p. 6.但在印、巴等新成员国加入后,其原有的争端也纳入上合组织框架下,目前并未妥善解决。因此,在上合组织框架下建立具有可行性的争端调解机制须尽早提上议程。关于上合组织争端调解机制建立的必要性和可行性已有学者进行详细研究,③参见李亮:《上海合作组织建立成员国间冲突调解机制初探》,载《俄罗斯研究》2020 年第3 期,第19-53 页;王陈生,王树春:《构建上合组织内部争端解决机制探析》,载《新疆大学学报(哲学与社会科学版)》2022 年第3 期,第49-56 页。并指出可以从上合组织的实际出发,构建包括设立“争端预防中心”在内的预防机制、以“反协商一致”原则为核心的管控机制以及灵活运用“协商一致”原则,建立协助解决争端小组的机制在内的“三位一体”争端调解机制。④王陈生,王树春:《构建上合组织内部争端解决机制探析》,第54-55 页。在此基础上,本文认为,上合组织成员国在现有机制的基础上拓展沟通渠道,建立争端调解机制更具可行性。

一方面,组建包括争端当事国和其他成员国、观察员国和对话伙伴国的专家学者在内的分析小组,研究原始文件,并发挥上合组织论坛作为“二轨”外交平台的重要作用,结合原始文件就新老成员国争端等相关议题进行讨论。目前,上合组织论坛讨论的议题主要聚焦于低政治领域,如数字经济、青年创新创业等。⑤参见上合组织论坛网站,https://english.mgimo.ru/。然而,组织的持续发展很大程度上取决于政治、安全等高政治领域。因此,未来上合组织论坛可以组建专家分析小组就领土和边界等涉及成员国根本利益的问题进行探讨,并借鉴已有的成功经验(如中俄边界问题的解决),就成员国之间的争端调解提出建议,供元首理事会讨论,进而得出可行性方案。

另一方面,在上合组织框架下,基于已有的国家协调员理事会,建立冲突调解中心,定期举行包括第三方在内的边防部门负责人会晤,在不干涉内政的基础上,就解决边境冲突交换经验,提出可行性建议。以中印冲突为例,中印两国自2020 年5 月爆发最近一次冲突以来,双方为管控分歧,避免矛盾激化,已先后举行26 轮边境磋商机制和19 轮军长级会谈。在最近举行的第19 轮军长级会谈上,双方“以开放性和前瞻性方式交换了意见,同意通过军事和外交渠道保持沟通对话势头,尽快解决剩余问题。在此期间,同意维护中印边境和平安宁。”①中印第十九轮军长级会谈联合新闻稿,国防部网,2023 年8 月15 日,http://www.mod.gov.cn/gfbw/jswj/jl/16245799.html。在2023 年4 月27 日至28 日上合组织国防部长会议期间,中印两国防长也举行了会晤,印度认为两国关系发展的前提是边境的和平稳定,中国认为应将边界问题放在双边关系的适当位置,推动边境局势早日进入常态化管控。双方都将解决边界问题视为两国关系发展的关键。②印度:改善中印关系取决于解决边境冲突,美国之音中文网,2023 年4 月28 日,https://www.voachinese.com/a/india-says-normal-china-ties-depend-on-resolving-border-dispute-20230438/7070925.html。两国保持沟通表明双方对边界问题的解决都持有开放性的态度。对于上合组织而言,内部成员国的冲突会影响相互信任的可持续性,从长远来看也会损害自身利益,并且国家间冲突是一种“内外政”,本质上具有更强的国际属性。③李亮:《上海合作组织建立成员国间冲突调解机制初探》,第45 页。因而,无论是基于组织还是自身的角度,上合组织所有成员国均有责任结合自身实际为调解争端提供可借鉴经验。

综上所述,上述建立争端调解机制的方式均在现有机制的基础上提出,且成员国可以利用上述渠道加强沟通,使得争端维持在可控范围内,不会升级为冲突乃至战争,让新老成员国彼此之间保持可持续的互信。

(二)为“信”赋能:深化经济合作

上合组织成立二十余年来,经济合作一直是推动组织发展、增强成员国之间互信的重要抓手,在制度保障、贸易投资便利化等层面都取得了重要成就,推动组织内部成员国发展水平的整体提升。经济合作整合了各方的利益诉求,增强了凝聚力,强化了组织认同,保障了地区安全,为增进成员国之间的互信注入了源源不断的动能。虽然受俄乌冲突影响,上合组织在经济合作方面面临诸多挑战,如投资环境恶化、地缘政治风险上升、外部力量干扰加剧等,但在市场空间、资源潜能等方面也存在诸多发展机遇,国家间战略协作不断加强。①陈小鼎、罗润:《俄乌冲突背景下上合组织区域经济合作——新形势与新思路》,载《国际展望》2023 年第3 期,第137-144 页。上合组织成员国近两年先后围绕粮食、能源安全、数字化转型等领域签署了相关声明,经济合作也成为了上合组织成员国间增强相互信任的重要支撑。因此,上合组织成员国之间可以通过深化经济合作为“信”赋能。

首先,强化核心成员国之间的战略协调,发挥其在组织成员国经济发展中的带头作用。一方面,继续发挥中俄在推动区域经济合作中的主导作用。近年来,俄罗斯“转向东方”带动了区域内的中吉乌、中俄蒙等三方合作的升级,上合组织区域经济合作的潜力进一步被发掘。未来,中俄两国需要在更高层级和更敏感的领域增进合作,使得相互间的信任持续发展,以进一步释放上合组织成员国的经济发展潜能。另一方面,激活伊朗等新成员国在能源领域的发展潜力。作为亚欧大陆的重要枢纽国家,伊朗成为上合组织正式成员国将为上合组织的区域经济合作进一步赋能。伊朗与中俄印等国均保持密切的联系,既是“一带一路”的重要沿线国家,也是欧亚经济联盟临时自贸安排的重要合作对象。伊朗所具有的丰富能源储备也为其在与上合组织成员国互动的过程中呈现积极态势。②Pourya Nabipour,“Iran’s Membership in the Shanghai Cooperation Organization(SCO)Economic,Trade and Political Affairs”,pp. 12-27.

其次,发挥区域内成员国比较优势,应对可能出现的风险挑战。面对俄乌冲突带来的挑战和机遇,在上合组织框架下,各成员国应利用好“机会窗口”,完善金融合作机制,提升应对风险的综合能力,为大型合作项目的推进提供资金安全方面的保障。一方面,持续推动本币结算等金融合作实践。本币结算是防范金融风险的有效举措,2022 年9 月在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会会议批准了扩大本币结算路线图。该文件旨在为该系统的运行创造条件,促进上合组织成员国之间以本国货币进行相互结算。③《扩大本币结算专家组会议举行》,上合组织官网,2023 年8 月15 日,http://chn.sectsco.org/economy/20230815/953088.html。扩大本币结算规模已在上合组织成员国之间达成共识,上合组织成员国应复议关于落实上合组织开发银行以及上合组织发展基金的可行性,同时为保障金融安全,应在扩大本币结算规模方面进一步提升结算程序的机制化水平。另一方面,要发挥上合组织区域经济合作的传统优势,积极推动大型项目发展进程。目前,上合组织区域经济合作中大型代表性项目有中俄天然气管道、中国—中亚天然气管道、中俄原油管道项目、西欧—中国西部国际公路(双西公路)和中吉乌铁路等,这些重大项目投资奠定了上合组织区域经济合作发展升级的重要基础,并在近期内取得了突破性进展。未来,上合组织要发挥平台优势,为推进大型项目创造有利条件,调动各方合作的积极性。通过营造良好的沟通与合作氛围,加强彼此间的交流沟通与协作,排除外部分化干扰,推动项目合作谈判的顺利进行。①陈小鼎、罗润:《俄乌冲突背景下上合组织区域经济合作——新形势与新思路》,第145-146 页。

最后,发挥“一带一路”的设施联通、贸易畅通、资金融通作用,为上合组织成员国发展合作提供关键助力。上合组织成员国均为“一带一路”沿线国家,“一带一路”倡议与上合组织对基础设施建设的需求高度契合。例如,“一带一路”六大经济走廊的规划中有五条途经上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国。这一规划不仅带动了成员国的基础设施建设,扩大就业机会,拉动经济增长,而且增进成员国之间的互联互通,在经济发展的同时也深化了成员国之间的互信。“一带一路”贸易畅通契合上合组织成员国经济发展的需求,在这一框架下,沿线的上合组织成员国在贸易便利化和自由化上稳步提升,国际贸易保持快速增长,在承接企业合作、解决民众就业等方面发挥了积极作用。“一带一路”资金融通为上合组织发展提供经济支持。随着合作的不断深入,上合组织的合作项目逐年增多,每个项目都有融资需求,解决资金问题才能释放上合组织巨大的投资潜力。“一带一路”框架下的多种融资工具,如亚投行、丝路基金等将为上合组织开展合作提供充足、安全的资金保障。②江思羽、袁正清:《“一带一路”倡议与上海合作组织:理念嵌入与合作实践》,载《俄罗斯东欧中亚研究》2023 年第4 期,第12-14 页。

综上所述,上合组织成员国可以在建立争端调解机制,使新老成员国之间维持制度化互信的基础上,通过深化经济合作的方式,增强成员国之间的相互依赖,促进经济共同发展,以发展促安全,为“信”赋能。

(三)将“信”内化于心:多渠道深化人文交流

在构建争端解决机制、使成员国形成自我约束并通过经济合作为相互信任赋能的基础上,更重要的是要将“信”内化于心。在上合组织框架下,成员国之间正积极开展人文交流。本文认为,以人文交流促进民心相通是成员国及其民众将彼此间的信任内化于心,进而将计算型信任转化为认同型信任的可行路径。目前,人文领域在上合组织的地位日益重要,逐渐成为继安全和经济之后上合组织发展的第三大支柱。在教育、科技、旅游、文化、卫生等领域,上合组织都建立起了人文交流统筹机制,各成员国在不同领域的重要问题也达成了共识。但仍需要针对各领域的不同目标以及协调机制的优势和不足,相互配合、相互促进,针对相关领域在各成员国进行实地调研,了解民众具体需求,有序推进相关领域的交流与合作。在上合组织人文交流统筹机制的框架下,各成员国可以通过多渠道深化各成员国的人文交流。

目前,上合组织成员国的人文交流已通过青年、文化、教育、科技、体育等多渠道进行,这些渠道各具特色和优势,各成员国需要充分发挥其在不同渠道的优势,有针对性地开展人文交流,提升上合组织成员国人民对“上海精神”和“新五观”①包括创新、协调、绿色、开放、共享的发展观,共同、综合、合作、可持续的安全观,开放、融通、互利、共赢的合作观,平等、互鉴、对话、包容的文明观,共商共建共享的全球治理观。参见《习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话(全文)》,新华网,2018 年6 月10日,http://www.xinhuanet.com/world/2018-06/10/c_1122964013.htm。等组织规范和价值观念的认同,将信任内化,进而认可自己作为“上合人”的身份。

首先,激发上合组织成员国青年沟通交流的积极性。青年是人文交流的主体之一,更是各成员国的未来。基于上合组织所在地区的特殊性,上合组织各国元首在《致青年共同寄语》中,明确指出青年作为思想意识尚未定型的群体,容易受到“三股势力”的“重点关注”,一旦参加上述活动将会对青年本身和社会稳定构成重大威胁。因而,成员国指出要推动共同的人文倡议,吸引青年参加各项活动,提升其精神面貌,拉近彼此之间的距离。②上海合作组织成员国元首致青年共同寄语,上合组织官网,2021 年5 月11 日,http://chn.sectsco.org/documents/。2022 年6 月在塔什干举行的上合组织青年委员会的会议成果得到成员国的积极评价。举办大中小学生“模拟上合组织”比赛、创业论坛、青年创新创业大赛以及上合组织青年交流营等活动有利于上合组织成员国青年的沟通交往,增进彼此间的信任。①《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》,外交部网站,2022 年9 月17 日,https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202209/t20220917_10767328.shtml。

其次,发挥上合组织成员国人民文化交流的感召力。文化交流是人文交流的核心,具有增进各国人民相互了解的巨大潜力。基于上合组织成员国在文化层面的异质性,各成员国的文化交流要基于“尊重多样文明”的原则和“平等、互鉴、对话、包容”的文明观的基础上进行。通过多样化的形式让不同成员国的文化进入各国人民的视野中,可以增加其他成员国对相互间传统文化的热爱,进而增加对彼此间的信任,认可自己作为“上合人”的身份。目前,在《上合组织成员国政府间文化合作协定2018-2020 年执行计划》的框架下,成员国已在音乐、戏剧、造型艺术、文学、电影等领域进行合作,还将进行联合考古和保护修复成员国的文化古迹和遗产,共同申请和推动将其列入联合国教科文组织世界遗产名录。②《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》,中国政府网,2021 年9 月18 日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/18/content_5638153.htm。2021 上合组织文化年的举行向国际社会展现了上合组织是尊重民族传统和促进文化互鉴的典范。③《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》,外交部网站,2022 年9 月17 日,https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202209/t20220917_10767328.shtml。

再次,促进上合组织成员国科教交流的吸引力。科技和教育是人文交流的重要载体。充分利用民间渠道加强成员国之间在教育和科技领域的交流合作,促进新老成员国和平共处,促进成员国人民内化组织规范和彼此间的信任,认可自己作为“上合人”的身份。目前,成员国正努力推进上合组织大学的进一步发展,支持深化上合组织教育领域的合作,通过校长论坛、学术研讨会和大学生交流等形式,扩大各成员国之间的信息交流。在科技领域,主张落实《上合组织成员国2019-2020 年科研机构合作务实措施计划(路线图)》,通过实施共同科技项目、联合科研、举办竞赛活动、学术机构交流等形式,发掘上合组织科技和创新潜力。④同上。

最后,加强上合组织成员国体育交流的向心力。相较于文化和科教领域,体育是民众参与度最高的活动,有利于弘扬“更高、更快、更强、更团结”的奥林匹克体育精神,增进各成员国人民之间的友谊、相互理解与和谐。作为世界游牧民族运动会创始国,2018 年9 月第三届世界游牧民族运动会的成功举办表明吉尔吉斯斯坦在展示和推广古代游牧文明和传统中发挥积极作用,唤起各成员国对游牧文明的历史记忆。①《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言(全文)》,新华网,2019 年6 月15 日,http://www.xinhuanet.com/world/2019-06/15/c_1124625929.htm。成员国认为,2021 年12 月12 日举行的上合组织昆明马拉松赛、2022 年5 月14 日和2023年5 月13 日举行的伊塞克湖马拉松赛、2021 年6 月13 日举行的杜尚别半程马拉松赛和2022 年3 月27 日举行的塔什干半程马拉松赛的成功举办有助于加深上合组织成员国人民间的友谊和相互信任,有助于上合组织在国际舞台展示自身形象。②《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》,外交部网站,2022 年9 月17 日,https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202209/t20220917_10767328.shtml。2023 年上合组织外交官体育交流活动的举办为上合组织大家庭的外交官们搭建相互交流的平台,以体育为媒,加深理解、增进友谊。③《上合组织外交官体育交流活动在京举办》,国家体育总局网站,2023 年9 月18 日,https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20001265/n20067533/c26025865/content.html。

此外,卫生、旅游、妇女等人文交流路径对于增进上合组织成员国人民的相互了解与认知,促进文明互鉴与民心相通具有十分重要的作用。其中,在新冠疫情大流行的背景下,推进卫生领域的交流合作有利于增强成员国人民的互信及其对上合组织的认同感和归属感。上海合作组织2023 旅游年论坛的举办也表明上合组织比以往任何时候都更加重视旅游等人文领域合作。④《以旅游合作促交流凝民心共发展——上海合作组织2023 旅游年论坛观察》,新华网,2023 年11 月27 日,http://www.news.cn/world/2023-11/27/c_1129995874.htm。

综上所述,上合组织成员国已经尝试以人文交流促进成员国人民对彼此间的信任和上合组织规范的内化。上合组织成立二十余年来,在文化、科教、旅游、卫生、体育等领域建立起以部门领导人会议和法律文件为基础的人文交流统筹机制。在这些统筹机制的框架下,进行青年、文化、科教、体育等多渠道深入人文交流,各成员国人民可以通过参与各项活动增进对其他成员国的了解,并在此过程中内化“上海精神”、“新五观”等组织规范,进而“以民促官”,增进强的集体认同的形成。作为上合组织成员国中人口最多、经济实力最强的国家,中国将在上合组织人文交流领域发挥关键作用,未来仍将成为上合组织成员国人文交流与合作的主要引领者。①李自国:《中国与上合组织国家的人文合作》,载徐步主编:《上海合作组织二十年:成就和经验》,世界知识出版社2021 年版,第211 页。此外,成员国民间外交机构和文化中心,包括中国上合组织睦邻友好合作委员会、上合组织比什凯克文化一体化中心、上合组织杜尚别友好合作中心和塔什干上合组织民间外交中心也应在本组织地区为建立互信、增进相互理解、扩大人文交往作出贡献。

五、结论

安全共同体是上合组织从利益共同体到命运共同体的关键节点。②曾向红,陈亚州:《上海合作组织命运共同体:一项研究议题》,载《世界经济与政治》2020 年第1 期,第116 页。构建上合组织安全共同体是构建上合组织命运共同体的前提,是异质性不断增强的上合组织成员国实现安全合作的最高形式,具有必要性和可行性。

其中,相互信任和集体认同是安全共同体构建的必要条件,缺一不可。但基于上合组织成员国之间难以形成超越国家认同的集体认同,本文认为,上合组织安全共同体的构建遵循“信而不同”的模式。在共同应对威胁、解决冲突的过程中,上合组织通过建立密集的制度网络和紧密的安全协作机制,促进创始成员国之间形成制度化的相互信任,上合组织安全共同体的构建取得初步成效。然而,扩员带来的不确定性,包括新老成员国之间悬而未决的争端缺乏调解机制,成员国对上合组织的复杂认知,使成员国之间维持可持续的相互信任存在不确定性,上合组织安全共同体的构建面临挑战。

为应对上述挑战,本文认为可以通过以下方式促进上合组织成员国形成可持续的制度化互信,推动成员国之间的互信从计算型信任向情感型信任转变。首先,建立争端调解机制,这种机制可以在现有平台的基础上建立,使争端当事国在不同层面保持沟通的渠道,增加自我约束,让争端处于可控范围内,避免升级为武力冲突乃至战争,在此基础上探求争端解决方案,让“信”可持续。其次,通过深化组织成员国之间的经济合作,以发展促安全,为“信”赋能。最后,可以从人文领域入手,通过加强交流互动不断强化以“上海精神”和新“五观”为核心的基本价值观。在人文交流统筹机制的框架下,即使各成员国保持其对主权和民族主义的高度重视,成员国人民也可以通过参与不同渠道的人文交流活动,增加对各成员国之间的了解和认同,认可自己作为“上合人”的身份,进而将“信”内化于心。

目前,上述路径具有可行性,且正在进行中,但仍然存在挑战。一方面,受西方媒体的影响,“中国威胁论”在上合组织其他成员国依然“有市场”,成员国(尤其是印度)对中国的戒备不利于争端的调解和人文交流的开展。另一方面,各国在语言文化背景、历史传统和发展水平等方面存在的差异,使得在讨论争端调解、发展经济合作以及开展文化活动中发掘文化共性、寻求共识的过程存在一定的困难。

为应对以上挑战,在中俄两国的引领下,各成员国可以采取以下几种方式:首先,在争端调解机制中制定具有法律约束力的条约或协定,增加冲突成本,进而增强成员国的自我约束,使其倾向于和平调解争端。其次,发挥留学生、跨境单位和新媒体平台等群体的载体作用。上述群体长期在不同成员国生活,对所在国的文化有切实的感受,可以成为各国人民沟通的桥梁,增进相互了解和认可。再次,发现和挖掘文化的相同点。尽管当前上合组织各成员国具有异质性,但在古代,各国在上合组织的核心区中亚交往频繁,如佛教就是从印度经中亚传入中国的。发现和挖掘文化共性有利于增加成员国人民之间的亲切感,认同其作为“上合人”的身份。最后,加强各国新闻媒体的交流合作,让媒体传播“本地化”,用当地语言讲好“上合故事”,减少部分成员国民众对上合组织存在的认知偏差。“信而不同”这一构建安全共同体的“上合模式”一旦成功,便可以向具备相似特征的区域推广,为全球安全共同体的构建提供“上合经验”。