“台前”与“幕后”之间:国际危机中美国“战争代理化”的策略选择

2024-03-19唐探奇

唐探奇

一、一个被忽略的问题:美国战争代理化的策略选择

美国是代理人战争的最主要的委托方之一。据统计,在冷战期间发生的110 起达到战争规模的冲突中,被认定为代理人战争的冲突达到30 起;而在这30 起冲突中,有美国和苏联任一方参与的28 起,有双方参与的达到25 起。①陈翔:《冷战时期代理人战争为何频发》,载《国际政治科学》2017 年第2 期,第125 页;第132-135 页。美苏在朝鲜、古巴、越南、阿富汗、安哥拉等国频繁发动代理人战争。为了争夺势力范围、防止对方意识形态扩张,代理人战争成为美苏争霸过程中的重要策略。苏联解体后,美国成为国际体系唯一的霸权国,直接军事干预取代了代理人战争,成为了美国最主要的冲突手段。20 世纪90 年代至本世纪初,美国相继领导和发动了海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争。沉重的经济负担、巨大的人员伤亡以及在占领期间美国军队的丑闻,导致了严重的国内外观众成本。①分别参见“Human And Budgetary Costs To Date Of The U.S. War In Afghanistan,2001-2022”,Watson Institute for International and Public Affairs,https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022;“Cost of Iraq War:More than $2.2” trillion”,MARCH 19,2013,UPI,https://www.upi.com/Top_News/US/2013/03/19/Cost-of-Iraq-War-More-than-22-trillion/UPI-52111363736412#ixzz2ONxhQdG4.再加上2008 年金融危机引发的全球经济衰退,美国逐渐放弃了直接军事行动,重新确立了代理人战争的优先地位。美国扶持的代理人势力在东欧、中东和非洲都频繁活动;干预程度涵盖了地区冲突、国家内战、打击非政府组织等不同维度。

综上所述,自二战结束以来,美国在过去几十年中持续使用代理人战争这一政策工具。但在不同时期的国际危机中,驱动美国发动“代理人战争”的动机有所差异,手段也不尽相同:比如在海湾危机中,美国采取了直接动用武力的方式,但在类似的乌克兰危机中则采取了完全的代理人战争模式;在全球反恐行动中,美国在伊拉克、阿富汗战争中采取的是直接干预为主、代理人干预为辅的方式,而在打击“伊斯兰国”的行动中采取的是代理人干预为主、直接干预为辅的方式。为什么在类似的国际危机中,美国运用武力的方式不同?这引起了困惑:冷战后美国战争代理化的决策是如何形成的,什么因素影响了美国战争代理化的程度?本文旨在对上述问题进行探究。

二、美国为何发动代理人战争

既有研究并未充分关注美国战争代理化策略的发展变化,但对于“美国为何发动代理人战争”作出了相关的理论分析,具体而言可以分为以下四类。

(一)维护霸权说

一类研究从美国发动“代理人战争”的目标出发,认为美国发动“代理人战争”的核心原因是维持霸权。这方面的文献既关注美国发动代理人战争的普遍性,也关注美国在具体地区或国家采取代理人策略的特殊性。在普遍性研究中,有学者统计了二战以来美国在冷战期间(1945-1989)对第三世界国家干预的事实,并对此进行了定量分析。该作者发现,美国干预更多是由于战略利益而不是经济利益;具体而言,苏联是否干预、该国内战是否存在共产主义政党、该国战略地位是否重要、该国是否与美国关系紧密这四个因素影响了美国干预的可能性。①Mi Yung Yoon,“Explaining U.S. Intervention in Third World Internal Wars,1945-1989”,The Journal of Conflict Resolution,Vol.41,No.4,1997,pp.580-602.有学者认为美国在“霸权护持”这一政策目标下面临的不同对手影响了其采取的代理人战争模式。由于美国面临着战略竞争对手、地区反美国家和恐怖主义的威胁,因此美国制定了相应的国家代理人、复合代理人、次国家代理人等战略,从而导致了大国制衡、“颜色革命”、反恐战争代理化等现象的出现。②陈翔:《霸权护持与美国的代理人战略》,载《当代亚太》2020 年第1 期,第40-45 页。

从特殊性来看,有学者认为越南战争影响了美国对外干预方式,在越战后连续几届美国政府都将代理人战争作为国家利益最大化的手段。③Andrew Mumford,“Proxy Warfare and the Future of Conflict”,The RUSI Journal,Vol.158,No.2,2013,p.42.有学者评价了美国在中东的代理人策略,指出美国在中东的代理人战争已经表现出“复合化”的发展趋势,具体包括:作战交互化、代理关系网络化、冲突科技化、军事外包市场化等四大倾向。④文少彪:《美国中东代理人战争的复合化趋势》,载《国际展望》2023年第5期,第118-139页。在乌克兰危机持续发酵和升级的过程中,不同学者对美国在乌克兰的代理人策略进行了分析。有学者认为,美国的目标包括:坚决维护乌克兰主权领土完整,推动乌克兰加入美国主导的大西洋一体化,帮助乌克兰摆脱对俄罗斯的经济能源依赖。⑤梁强:《美国在乌克兰危机中的战略目标——基于美乌关系的分析(1992~2014)》,载《俄罗斯东欧中亚研究》2015 年第2 期,第10-19 页。有学者认为美国的战略目标是:支持乌政府击败乌东部武装;对俄罗斯进行战略消耗和孤立;在战略上迫使欧洲与美国相捆绑。⑥陈翔:《俄乌冲突与美国代理人战争的走向》,载《国际关系研究》2023年第2期,第43-60页。还有学者认为,虽然美国的核心目标是加强对俄竞争、最大限度削弱其实力,但只能采取代理人而非直接介入的方式,其原因在于:美国不愿意和俄国直接军事对抗;美国在地缘上不占据竞争优势;乌克兰不是美国的核心利益;国内存在观众成本。①杨光海:《美国在乌克兰的代理人战争:动因、举措与启示》,载《和平与发展》2023 第1 期,第24-42 页。还有学者指出,中美之间可能因为争夺非洲资源爆发代理人战争。②Mark O.Yeisley,“Bipolarity,Proxy Wars,and the Rise of China”,Strategic Studies Quarterly,Vol.5,No.4,2011,pp.75-91.

(二)战争替代说

第二种观点是“战争替代说”,即代理人战争是常规战争(或直接军事干预)的替代和补充。在大国战略竞争加剧的背景下,大国要防止战略透支,代理人战争为地缘政治和安全博弈提供了一种谨慎的方案。③参见文少彪:《控制与自主:美国的中东代理人战争》,中国社会科学出版社2023 年版,第97 页。一方面,国家必须警惕直接军事行为所可能引起的敌意螺旋,从而导致冲突的升级,导致崛起国与霸权国战争的爆发。④唐探奇,兰江:《霸权合作还是霸权冲突?一种关系螺旋理论的解释》,载《战略决策研究》2022 年第3 期,第3-34 页。特别是核武器的出现和互相确保摧毁战略的形成,促进了大国之间的战略稳定性。⑤Kenneth N.Waltz,“Nuclear Myths and Political”,RealitiesAmerican Political Science Review,Vol.84,No.3,1990 ,pp.730-745.即使是小规模的冲突,也有可能升级和失控为战争。⑥Robert Jervis,“The Political Effects of Nuclear Weapons:A Comment”,International Security,Vol.13,No.2,1988,pp.80-90.这种现象已经被很多学者观察到,并且被总结为“大国无战”。⑦杨原:《大国无战争时代霸权国与崛起国权力竞争的主要机制》,载《当代亚太》2011 年第6 期,第5-32 页。但另一方面,国家特别是大国,还要在危险的边缘试探,不放弃国家利益扩张的任何一种可能性。避免大国直接冲突、总体战和核威慑成为了采取代理人战争的重要原因。⑧Philip Towle,“The Strategy of War by Proxy”,The RUSI Journal,Vol.126,No.1,1981,pp.21-26.“代理人战争是国家寻求扩大战略目标,同时避免卷入直接的、昂贵的流血战争的逻辑替代。”⑨Chris Loveman,“Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention”,Conflict,Security and Development,Vol.2,No.3,2002,p.30.由于大国的长期对抗必然要求竞争者寻求非对称优势,使代理人战争等非常规战争方式具有了特殊的作用。⑩左希迎:《非常规战争与战争形态的演变》,载《世界经济与政治》2020年第3期,第95-99页。

(三)节约成本说

第三种观点是“节约成本说”,即代理人战争是国家衡量干预或不干预的国内外物质成本与声誉成本后的折中方案。美国前总统艾森豪威尔曾指出,代理人战争是“世界上最廉价的保险”。①Andrew Mumford,“Proxy Warfare and the Future of Conflict”,RUSI Journal,Vol.158,No.2,2013,p.40.代理人战争的“廉价之处”有三个表现。其一是国内维度,代理人战争不仅在军费上占比很低,而且国内的观众成本和承诺问题的风险也低。②Daniel Byman,“Approximating War”,The National Interest,No.157,2018,p.10.直接干预会带来大量的财力、物力损失和人员的伤亡,会增加国内观众成本,影响国内政策的连续性和政府的稳定性。③陈翔:《内战为何演化为代理人战争》,载《世界经济与政治》2018 年第1 期,第40 页。而代理人战争由于过于隐秘,因此“变得不可见,不被民众所关注”;④J. Demmers,L.Gould ,“The Remote Warfare Paradox:Democracies,Risk Aversion and Military Engagement”,in Alasdair McKay,Abigail Watson,and Megan Karlshøj-Pedersen,eds.,Remote Warfare:Interdisciplinary Perspectives(E-International Relations,2021),2021,pp.37-38.可以减轻自身经济与军事负担,减少来自国内的压力。⑤Steven R. David,“The Use of Proxy Forces by Major Powers in the Third World”,in S.G.Neuman and Robert E.Harkavy eds.,The Lessons of Recent Wars in the Third World(Lexington Books,1985),pp.199-226.其二是国际维度。在当今国际社会的共有规范中,发动战争不仅要考虑“开战正义”“交战正义”,也要考虑“战争结果正义”。⑥李若瀚:《西方新正义战争理论的发展及其当代争论》,载《太平洋学报》2017 年第7 期,第9-16 页。美国发起的伊拉克战争,甚至遭到了盟友法国和德国等国的反对。代理人战争的规模直接破坏性更小,其隐蔽性更强,更容易规避国际舆论的指责,从而减小因直接干预带来的国际观众成本。⑦M Wiger,K Atwell,“Causal Logics of Proxy Wars”,in Assaf Moghadam,Vladimir Rauta and Michel Wyss eds.,The Routledge Handbook of Proxy Wars(Routledge,2024),p.21.其三是代理方维度。由于委托-代理行为的隐蔽性,委托方一方面可以不顾及代理方的道德声誉而对其进行资助,另一方面也可以随时抛弃代理方,避免被对方牵连。比如,美国在打击伊拉克恐怖主义势力时曾委托安巴尔部落,⑧参见John A.McCary,“The Anbar Awakening:An Alliance of Incentives”,The Washington Quarterly,Vol.32,No.1,pp.43-59;Carter Malkasian,Illusions of Victory:the Anbar Awakening and the Rise of the Islamic State(Oxford:Oxford University Press,2017);文少彪:《利益、信息与偏好:美军与安巴尔部落镇压叛乱的代理人战争》,载《阿拉伯世界研究》2021 年第1 期,第61-84 页。在打击“伊斯兰国”时曾委托叙利亚库尔德人组织。①穆春唤:《美国对中东库尔德武装组织政策研究》,上海外国语大学博士论文,2021 年;文少彪,刘中民:《双向博弈:美国与叙利亚库尔德武装力量的委托-代理关系(2014-2020 年)》,载《西亚非洲》2022 年第4 期,第115-138 页。在美国初步完成其战略目标后,便迅速结束了对这些政治组织的支持,不再理会其诉求。

(四)预期收益说

第四种观点是“预期收益说”,即代理人战争可以提供政治、军事和经济收益。从政治方面来说,美国介入其他国家内战的动机是扩大对该国的政治影响力,使其成为盟友或伙伴。既可能是为了维持现状,也可能是支持反对派推翻现政府。②Jocob D. Kathman,“Civil War Contagion and Neighboring Interventions”,International Studies Quarterly,Vol.54,No.4,2010,p.989.另一个重要考量是打击潜在竞争对手的盟友,削弱其实力。③Dylan Balch-Lindsay,Andrew J. Enterline and Kyle A. Joyce,“Third-Party Intervention and the CivilWar Process”,Journal of Peace Research,Vol.45,No.3,p.350.比如,在冷战时期美国会策动亲苏国家中的反苏政治势力。从军事方面来说,美国发动代理人战争更多考虑的是全球反恐。阿富汗战争和伊拉克战争的实践证明了尽管美军在正面战场上优势明显,但面对恐怖分子的非对称袭击并不具有优势。美国必须寻找本地代理人以获得支持,由此产生了美国在中东地区寻找不同代理人的尝试。④参见文少彪:《控制与自主:美国的中东代理人战争》,中国社会科学出版社2023 年版。在经济方面,自然资源、军火贸易和战后投资也是国家发动代理人战争的重要原因。⑤M. Wiger,K. Atwell,“Causal Logics of Proxy Wars”,in Assaf Moghadam,Vladimir Rauta and Michel Wyss,eds.,The Routledge Handbook of Proxy Wars(Routledge,2024),p.20.以至于石油被认为是影响美国中东地区冲突战略的重要因素。⑥迈克尔·克莱尔,常泽鲲:《致命的联系:石油、恐怖主义与美国国家安全》,载《国际论坛》2003 年第6 期,第73-78 页。在实践中,美国利用代理人推翻危地马拉领导人、利用阿富汗打击苏联、利用库尔德人打击“伊斯兰国”是成功案例。学者对美国在古巴、萨尔瓦多、尼加拉瓜、阿富汗、叙利亚发动的代理人战争进行了经验总结,指出:提供更好的训练和咨询;建立立足于当地的代理人力量;做出长远的规划,增加了代理人战争的成功概率。⑦Liam Collins,“Alex Deep,Engaging Proxies:A US Perspective”,in Assaf Moghadam,Vladimir Rauta and Michel Wyss eds.,The Routledge Handbook of Proxy Wars(Routledge,2024),pp.229-245.

尽管上述研究对我们把握代理人策略目标的进攻性、过程的复杂性和结果的差异性有所启发,但仔细斟酌仍可以发现一些不足,主要包括以下几个方面:首先,现有研究缺乏对美国代理人策略的明确划分。现有研究通常将美国的代理人策略分为“冷战”和“全球反恐”两个时期,这种分类过于模糊化,反映出学界对于美国代理人策略,特别是本世纪以来的代理人策略尚未形成明确、清晰的共识,忽略了美国因其他事由采取的代理人策略。其次,现有研究尤其关注美国与其代理人的互动或博弈过程,对美国与目标的互动缺乏足够的重视。显然,美苏实力的变化、美国与塔利班关系的变化、美国与俄罗斯在国际格局中位置的变化也是影响不同时期美国代理人策略的重要因素。最后,在上述问题未能得到足够关注的情况下,现有研究很少能对美国不同时期代理人策略的变化做出对比分析,不仅缺乏对于影响要素的讨论,也缺乏对因果机制的探究;从而使美国对代理人策略的决策看起来缺乏时间上的延续性和逻辑上的一致性。基于上述问题,本文将追踪美国代理人策略演化的过程,寻找影响美国进行代理人策略的因素,提炼美国代理人策略形成的机制。

三、美国战争代理化:概念、机制与假说

(一)确定因变量:美国战争代理化决策

本文研究的“战争代理化”问题与代理人战争这一概念相关。尽管代理人战争是一种常见的大国实践,但直到美苏冷战期间,代理人战争这一概念才被正式理论化。它的经典定义源于卡尔·多伊奇(Karl W.Deutsch):“在大多数内部战争中,内部冲突和外部干预都以不同比例参杂在一起”,而两种冲突形式的详细差别在于:“如果内部的动机、征兵和资源占据明显的优势,那我们可以称之为真正的内战或革命;如果外部的人力、动机、资金和其他资源占据优势,构成了斗争双方的主要物质能力,那就可以称之为代理人战争——一种由两个国家在第三国领土上进行的国际冲突,它会假托该国内战之名,利用第三国部分或全部的人力、资源和领土,以实现外国的目标和战略。”①Karl W. Deutsch.“External Involvement In Internal War”,in Harry Eckstein,ed.,Internal War:Problems and Approaches,(New York:Free Press of Glencoe,1964),p.102.然而,多伊奇的界定在学术研究和实际应用中都面临着质疑。①相关讨论可参见Karl W. Deutsch.“ External Involvement In Internal War”,in Harry Eckstein,ed.,Internal War:Problems and Approaches(New York:Free Press of Glencoe,1964),p.102;Andrew Mumford,Proxy Warfare(Cambridge:Polity Press,2013),p.11;Geraint Hughes,My Enemy’s Enemy:Proxy Warfare in International Politics(Brighton and Eastbowrne:Susex Academic Press,2014),p.11;Bertil Dunér,“Proxy Intervention in Civil Wars”,Journal of Peace Research,Vol.18,No.4,1981,p.356;Abbas Farasoo,“Rethinking Proxy War Theory in IR:A Critical Analysis of Principal-Agent Theory”,International Studies Review,Vol.23,No. 4,2021,p.1835-1858;Chris Loveman,“Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention,”Conflict,Security and Development,Vol.2,No.3,2002,p.30.长期以来,代理人战争在概念上陷入了一种两难:如果包含的内容太多,就无法区分于“非直接干预”这一概念,从而失去概念上存在的必要性;如果包含的内容太少,就会成为为创新而创新的概念负担。其结果都是,“代理人战争的术语被过度使用和泛化,缺乏足够清晰的解释,以说明它是什么、何时发生以及如何运作。”②Tyrone.L.Groh,Proxy War:At Least Bad Options?(Stanford University Press,2019),p.27。

对本文来说,代理人战争定义的争论产生了两个研究挑战。第一个挑战是代理人战争的理论界定导致了现象不易被观察。自多伊奇以降,大多数学者都把委托方对代理方的控制视为充要条件,只有满足这一点才被认为委托-代理关系成立。但“控制程度”这一变量根本无法观察和证明。对任何组织来说,其各类资源的真实来源都是关键机密,想以此判断是否被外国控制是不现实的;甚至在逻辑上也不必然成立——并不是被资助就一定干活(甚至这是委托-代理问题的普遍困境)。第二个挑战是,在实践中代理人战争这一策略很少被单独使用,往往与其他冲突形式搭配,因此纯粹的代理人战争是罕见的。对国家而言,在借助代理人的同时一定程度上直接使用武力是非常有效的。在全球反恐战争后期,美国在大量委托本地势力后,仍继续实施空袭、无人机袭击、特种部队行动等直接干预形式。③文少彪:《美国中东代理人战争的复合化趋势》,载《国际展望》2023年第5期,第118-139页。如果直接运用代理人战争这一概念,将把美国的代理人策略扁平化。这种处理方式忽略了美国战争代理化在程度上的差异性及其影响因素,不符合本文的研究目标。

因此本文采取了“战争代理化”这种家族相似性描述来替代“代理人战争”这种充要条件描述。④[美]加里·戈茨:《概念界定:关于测量、个案与理论的讨论》,尹继武译,重庆大学出版社2014 年版,第19 页。为了使读者观察到同样的现象,本文对美国战争代理化策略试图做出一个尽可能符合实际、最大程度上符合学界现有关于代理人战争特性的界定。第一,美国的代理方是非国家行为体;第二,美国向该行为体提供军事援助;第三,代理方接受美国援助后发动了客观上促进了美国利益的军事行动。本文对美国战争代理化策略的讨论仅限于“代理人战争”的范畴内,不将国际战争中对盟国的支持视作战争代理化行为。以乌克兰危机为例,本文认为,在2014 年3 月18 日(俄罗斯接管克里米亚)—2022 年9 月30 日(乌克兰四州被俄罗斯兼并)之间属于本文的讨论范畴。具体来说,俄罗斯接管克里米亚到俄罗斯发动“特别军事行动”期间,乌克兰危机处于美国和俄罗斯各自支持乌克兰政治势力的代理人战争;在俄罗斯发动特别军事行动后,由于俄罗斯以“保护的责任”为理由,乌克兰东部组织仍存在,乌克兰危机仍有“代理化”的成分;而乌克兰四州成为俄罗斯的领土之后,乌克兰危机失去了“内战”的属性,演化为完全的国际战争。

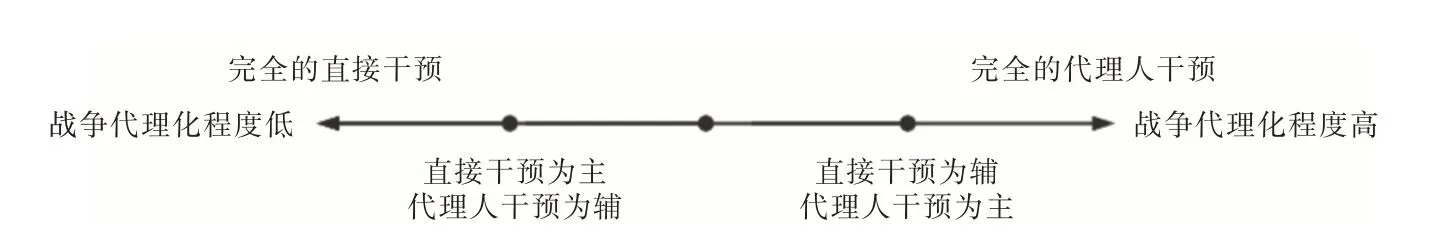

美国战争代理化可以被划分为四种类型,按照代理化程度由低到高分别为:(1)完全的直接干预;(2)直接干预为主,代理人干预为辅;(3)直接干预为辅,代理人干预为主;(4)完全的代理人干预。通过比较美国直接军事行动和美国支持的代理人军事行动的规模、时常、经费等因素可以区别(2)和(3)。

图1:战争代理化的几种代表性结果

(二)美国战争代理化决策的机制分析

本文之所以将“代理人战争”研究转化为“战争代理化”研究,是因为其理论和实践不断变化和发展。已经有学者对代理人战争研究谱系进行了“开创者(Founder)、组织者(Framer)、改革者(Reformer)”的划分。开创者指冷战期间的研究者;组织者指“9 · 11”事件之后、“阿拉伯之春”以前的学者;改革者则指研究叙利亚、也门、利比亚以及克里米亚和乌克兰东部代理人战争的学者。①VladimirRauta,“Framers,Founders,and Reformers:Three Generations of Proxy War Research”,Contemporary Security Policy,Vol.42,No.1,2021,pp.113-134.还有学者把二战以来的代理人战争分为美苏冷战时期、后冷战时期和全球反恐时期。②Alexandra Stark,“The Historical Evolution of Proxy Wars:1945-2022”,in Assaf Moghadam,Vladimir Rauta and Michel Wyss,eds.,The Routledge Handbook of Proxy Wars(Routledge,2024),pp.153-162.这些研究说明,学者们敏锐意识到了国际关系中代理人战争形式的发展变化。

尽管如此,代理人战争的理论化方向仍集中于非国家中心主义的视角。比如,有学者提出了委托-代理关系的五种关系类型:剥削-寄生模式;强制模式;文化模式;契约模式;交易模式。③Amos C. Fox,“Strategic Relationships,Risk,and Proxy War”,Journal of Strategic Security,Vol.14,No.2,2021,pp.1-24.还有学者提出了委托方控制代理人的三个权力来源:物质支持、国际资本、国际地位;以及三种控制方式,即离散控制、选项控制和偏好控制。④Sara Plana,“Controlling Proxies:An Analytical Framework”,in Assaf Moghadam,Vladimir Rauta and Michel Wyss eds.,The Routledge Handbook of Proxy Wars(Routledge,2024),pp.218-226.只有狄龙·格罗(Tyrone.L.Groh)试图给出一个进行代理人策略决策的理论,建立了一个包括时间、国内、国际、代理人四个维度和十六个因素的讨论框架。⑤Tyrone.L.Groh,Proxy War:At Least Bad Options?(Stanford University Press,2019),p.27.尽管如此,本文不准备直接应用或修正后应用这一理论框架。一方面,从认识论的角度出发,我们应该认识到美国代理人策略的演变遵循一定的逻辑;但这种逻辑绝非从始至终都出自于美国政府有意的设计,也不能认为美国决策者在决策之前就对代理人战争这一手段具有清晰的认知和判断。另一方面,从方法论的角度来看,格罗的理论也有值得商榷之处。由于社会联系的广泛性和复杂性,社会科学研究面临多重因果、环境约束和内生性三大难题。⑥[美]罗伯特·弗兰杰斯:《多重因果、环境约束与内生性》,载戈定主编,唐世其等译:《牛津比较政治学手册(上)》,人民出版社2016 年版,第27-28 页。选择过多的变量,固然可以更好地解释某个案例,但却会陷入过度决定论的窠臼,导致“一个事件一个机制”甚至“一个事件多个机制”,从而消灭了理论解释的普遍性。⑦卢凌宇:《如何评价国际关系理论创新》,载《世界经济与政治》2023 年第8 期,第113 页。

本文试图建立一个“机制”+“因素”的解释框架,提供因果性而非相关性的解释。①叶成城、唐世平:《第一波现代化:一个“因素+机制”的新解释》,载《开放时代》2015 年第1 期,第134 页。国际政治的非线性特征需要在理论构建时考虑不同的作用路径,时间效应使其需要考虑更长的因果链条之间的作用,情境性则使其需要考虑时空的差异。②叶成城:《重新审视地缘政治学:社会科学方法论的视角》,载《世界经济与政治》2015 年第5 期,第110 页。本文试图:梳理冷战后美国的战争代理化行动;发现美国战争代理化的机制;提炼美国战争代理化程度的影响因素。

冷战后美国的战争代理化行动依照其特征的不同,可以分为四个阶段。第一个阶段是1989 年冷战结束以来至2001 年“9 · 11 事件”之前,这一阶段美国战争代理化的特征是全面的直接干预(代理化程度接近零)。在1989-2001 这十余年间,美国发动的直接军事干预包括:巴拿马战争、海湾战争、科索沃战争等。总的来说,这一时期美国对代理人干预不够重视,倾向于通过或单边、或多边的直接军事干预实现其维护主权、人权和民主等规范层面的目标。

第二阶段是2001 年“9·11 恐怖袭击事件”爆发至2010 年末“阿拉伯之春”的爆发。这一时期美国战争代理化的特征是直接干预为主,间接干预为辅,战争代理化的程度有所增加。这一时期,美国发动了阿富汗战争和伊拉克战争。阿富汗战争分为三个阶段,第一阶段为美国联合北方联盟进攻塔利班,在2001 年10 月发起进攻,12 月即攻占喀布尔;第二阶段为塔利班反攻,美国和阿富汗政府军防守;第三个阶段为美国和塔利班达成协定,美国撤离阿富汗,塔利班攻入喀布尔。美国在阿富汗的战争代理方是北方联盟及之后的阿富汗政府军。伊拉克战争则分为两个阶段,第一个阶段是进攻和推翻萨达姆政权阶段;第二个阶段是维持秩序和防御阶段。美国在伊拉克存在三类代理人:一是伊拉克政府;二是伊拉克安巴尔省的部落;三是美国自国内雇佣的私人军事承包商,如黑水公司等。这一时期美国战争代理化的程度有所增加。

第三阶段是2010 年末“阿拉伯之春”爆发至2017 年“伊斯兰国”作为政权的覆灭,这一时期美国战争代理化的主要策略是直接干预为辅,代理人干预为主。2010 年起,在突尼斯、埃及、利比亚、叙利亚、也门、巴林等中东国家相继爆发了以推翻现政权、改善民生、发展民主为目标的民众抗议浪潮,①刘中民:《关于中东变局的若干基本问题》,载《阿拉伯世界研究》2012 第2 期,第5 页。即“阿拉伯之春”。这一时期美国的战争代理化行动主要有三场:第一次利比亚内战;叙利亚内战前期打击叙政府军;叙利亚内战后期打击“伊斯兰国”。在利比亚,美国与其他北约盟国在对利比亚政府展开空袭的同时,扶持利比亚全国过渡委员会作为打击卡扎菲政府的战争代理方,②这种委托-代理方式也被称为平行代理人战争。参见Andrew Mumford,Proxy Warfare(Cambridge:Polity Press,2013),p.25。在西方国家的支持下,利比亚反对派最终夺取了全国政权。在叙利亚,美国一开始扶持以叙利亚自由军为主的反对派力量。但是随着极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚部分地区建立政权,美国又转而扶持叙利亚库尔德人武装打击“伊斯兰国”。③A. Maguire,“A Perfect Proxy? The United States–Syrian Democratic Forces Partnership”,The Proxy Wars Projec(tVirginia Tech School of Public and International Affairs,2020),pp.4-17.这一时期美国战争代理化的程度显著增加,构成了对外干预的主要部分。

第四阶段是2014 年乌克兰危机至2022 年俄乌战争爆发,这一阶段美国战争代理化的特征是完全的代理人干预(代理化程度100%)。在全球反恐和“阿拉伯之春”后,特朗普政府认为,“美国面临着作为‘修正主义’国家的中国和俄国、作为‘流氓国家’的伊朗和朝鲜,以及跨国威胁组织三大挑战;美国要保卫美国人民、本土和生活方式;促进美国繁荣;以实力求和平;提升美国影响力。”④“The National Security Strategy of the United States of America”,The White House,December 2017,p.25.伴随着乌克兰危机的爆发,美国的代理人策略发生了新的转向,开始向大国政治回归。美国扶持乌克兰政府作为乌克兰东西部冲突的代理方,帮助其抵御俄罗斯支持的乌克兰东部顿涅茨克州和卢甘斯克州武装的分离主义运动。在委托方式上,美国遵循着两个原则:一方面,给予乌克兰大量的经济和军事援助,帮助乌克兰提升其国家能力特别是军事能力,以期乌克兰政府军可以击败由俄罗斯资助的乌东军事集团;另一方面,美国恪守不直接参战的原则,避免同俄罗斯直接军事冲突。

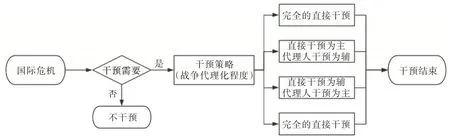

通过上述梳理,可以发现,冷战后美国的战争代理化行为呈现一种问题—应对模式,其行动过程主要经过如下环节(如图2 所示)。最开始是国际危机的产生。历数冷战后美国海外的主要军事行动(包括代理人战争),都发生在国际危机之后。比如,海湾战争的爆发是为了应对伊拉克吞并科威特的危机;阿富汗战争和伊拉克战争都是“9 · 11 恐怖袭击”和美国全球反恐的产物;叙利亚内战和利比亚内战是“阿拉伯之春”的产物等等。尽管学界对于美国直接或通过代理人干预这些冲突的原因有所争论,但从形式上看,美国的军事干预都发生在国际危机之后。在逻辑上这一起点是合理的:作为国际体系中的霸权国,美国有太多政治、经济、法律和制度手段可以运用,只有在某些国际危机发生时才不得不使用武力干预手段。

图2:代理人策略选择的因果机制

之后是干预需求的产生。尽管美国是国际体系中的霸权国、雅尔塔秩序的主要建立者和维护者之一,但并没有足够的能力和意愿应对所有的国际危机。基于国际危机的不同性质、对美国的威胁程度、干预危机的成本收益比较,美国可能选择直接或间接使用武力(即本文讨论的问题);可能选择维持国际危机(不解决也不激化),如朝核危机;还可能选择坐视不理,如索马里内战、卢旺达大屠杀、布隆迪内战等等。

最后是对干预策略的选择。在策略选择这一环节,美国需考虑两个维度:第一是对国际危机本身的应对,如何平衡不同方式的有效性、效率与成本(见表1)。直接军事干预的收益在于,对正规军的打击能力强、效率高(美军的战斗能力和意愿高于其代理人),但其成本在于需要使用高级别军事力量,面临着一定的国际和国内观众成本。代理人干预的收益在于对非政府军的有效性更高(代理人拥有本地信息优势)、物质成本可控、面临国内外的观众成本更小,但由于其战争能力和意愿都弱于美军,导致其实现目标的速度较慢。第二是平衡资源在不同领域的使用。美国前总统克林顿曾声称,“美国应具备同时打赢两场战争的能力。”①“U.S. May Limit Its Wars to One at a Time”,MAY 31,1993,Los Angeles Times,https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-05-31-mn-41970-story.html美国领导人决策时必然会考虑在一场国际危机中直接干预或代理人干预可能产生的影响。根据这两个维度的综合结果,美国决定其战争代理化的程度(从0 到100%)。

表1:直接干预与代理人干预的功能比较

(三)美国战争代理化决策的变量选择

在归纳了美国战争代理化的决策环节后,本文将评估每一环节的地位和作用,并据此分析上述环节中可预期的影响因素。首先可以确定“国际危机产生”是冷战后美国战争代理化行为的研究起点,在本文中作为研究的背景和常量存在。由于国际危机产生并不意味着干预需要的产生,更不意味着军事干预需要的产生,在影响国际危机产生的因素与美国战争代理化决策的影响因素之间没有重要的因果关系。其次,“干预需要”在本文研究中属于需要控制的变量。通过研究“战争代理化”这一问题,本文已经排除了不需要干预的国际危机。尽管如此,在已干预的国际危机中,国际危机的性质仍可能影响干预需要的强弱,从而影响战争代理化程度。本文将通过第三个环节的变量选择控制住这一因素的影响。最后,“策略选择”这一环节是本文研究的核心,因此影响这一环节的最主要因素将被本文确认为核心变量。如上文所述,影响战争代理化程度考虑两个维度:事件本身适合的处理方式以及平衡其他领域的资源使用。本文认为,挑战者的行为体类型和国际结构的压力这两个因素可以分别对应这两个维度。

第一个影响因素是挑战者的行为体类型差异,具体分为三种类型的行为体:有核国家;无核国家;非国家。在对目标行为体发动直接或间接军事行动时,美国必须要考虑到该行为体的属性差异。一方面,面对国家行为体和非国家行为体的策略是不同的。当美国的对手是非国家行为体的时候,代理人干预的方式比直接军事干预更合适。在军事层面,非国家行为体无固定领土、小规模作战和游击战、恐怖袭击的作战方式使美国在军事领域的优势难以充分发挥。比如,用“战斧”导弹攻击恐怖分子,不仅在成本上得不偿失,还难以精确打击恐怖分子,容易造成对无辜平民的伤害,带来额外的国际国内观众成本。扶持代理人尽管效率更低,但由于其本地身份,更具有信息与合法性方面的优势。当美国面对的对手是一国政府的时候,美国的军事优势就能发挥作用,迅速摧毁该政府的常规军事力量。在这种情况,扶持非国家行为体作为代理人相对没那么高效。另一方面,在与国家行为体为敌时,要考虑有核国家和无核国家之间的差异。美苏在柏林危机、朝鲜战争、古巴导弹危机和越南战争等诸多热战或国际危机中之所以始终没有兵戎相向,核武器的威慑无疑是重要原因。在乌克兰危机中,尽管俄罗斯及其支持的乌东军事集团常规军事能力明显不如美军,但基于俄罗斯拥有强大的核武库,美国始终向俄罗斯表示不会与其直接冲突,只能对其采取代理人策略。反观伊拉克、阿富汗和利比亚三国的政府军,虽然具备一定的常规军事能力,但由于不具备核威慑,美国对其采取了直接军事干预,在正面战场上迅速取得了胜利。选取这一变量的另一个好处是,可以通过行为体类型控制国际危机的属性(国家间冲突/国内冲突/国家行为体与非国家行为体冲突)。

第二个影响因素是在国际危机发生时美国所面临的结构压力。这主要分为两方面:一方面指美国是否在其他领域面临着可能的军事压力,另一方面指国际体系物质结构的变化,即是否有其他国家在综合实力上挑战美国的领先地位。在国际体系物质力量的对比中,美国与其他大国实力的差距越大,受到的体系束缚就越小,就越可能增加直接干预的比例;美国与其他大国实力的差距越小,受到的体系束缚就越大,越可能增加代理人干预的比例。之所以如此,一方面是因为权力的极大化加大了霸权国的战略选择空间;另一方面,英法中俄由于历史、地缘和权力因素难以形成一致的反美同盟。①叶晓迪:《制衡不足与后冷战时期美国的反制衡机制:“一霸四强”的分析框架》,载《当代亚太》2019 年第3 期,第55-56 页。在美苏冷战时期,美国在五十至六十年代还主动参加了朝鲜战争和越南战争这两次大规模的直接军事干预。但在美苏冷战局势转变为“苏攻美守”之后,美国就不再大规模进行直接军事干预,只维持代理人策略。冷战结束以来美国代理人策略的发展也反映了这一趋势。伴随中国综合国力的逐渐上升,美国逐渐减少了直接军事干预,只在有必要的情况下采取代理人策略。

根据对影响因素和因果机制的提炼,本文做出两个假设:

H1:挑战者的行为体类型影响美国战争代理化策略的基础值。当挑战者为有核国家时,美国直接干预在干预策略中的比重为零或接近为零;当挑战者为国家行为体时,美国直接干预的比重超过代理人战争干预的比重;当挑战者为非国家行为体时,美国直接干预的比重小于通过代理人战争干预的比重。

H2:体系压力的大小影响战争代理化程度的增减。当美国面临的体系压力增加时,美国会增强战争代理化的程度,增加代理人干预的比例;当美国面临的体系压力减弱时,美国会减轻战争代理化的程度,增加直接干预的比例。

四、实证检验:不同情况下美国战争代理化的策略选择

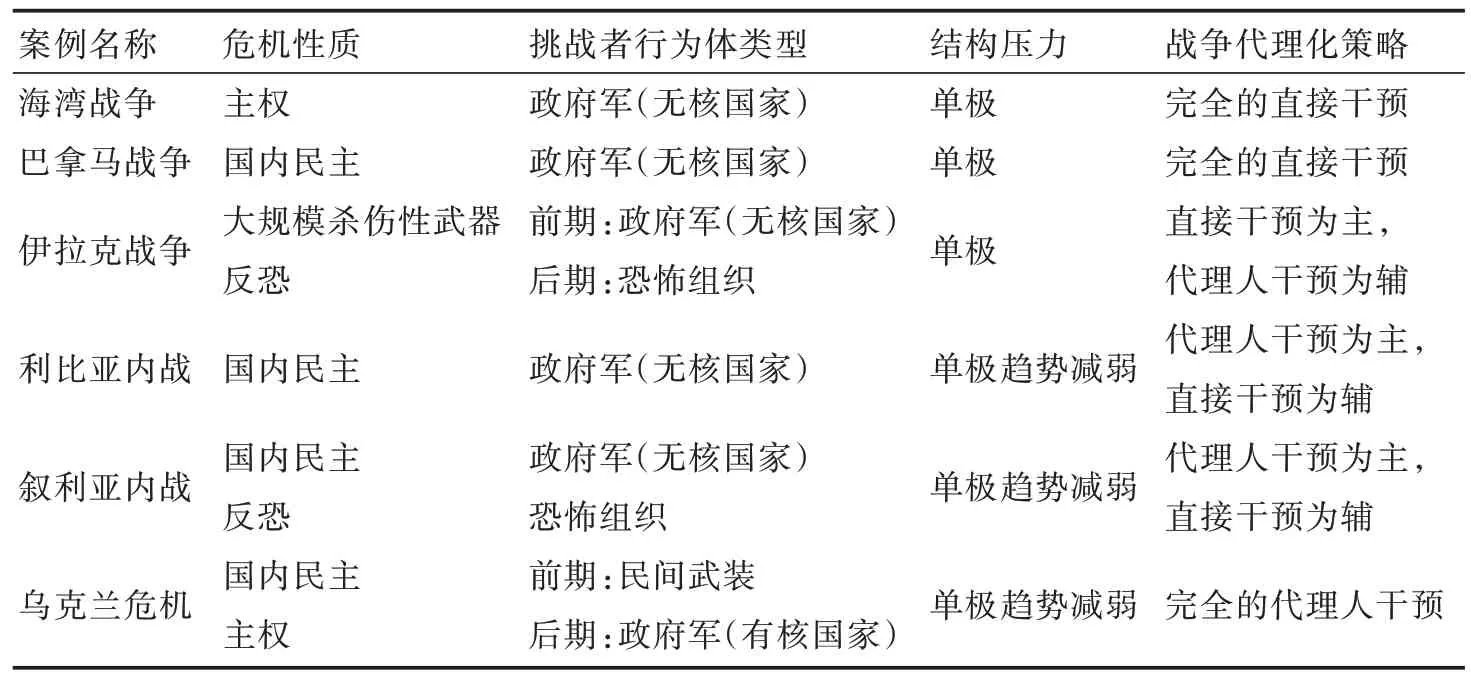

在实证检验部分,为了同时完成检验因果机制和比较变量作用的任务,本文将选择案例研究法。由于本文的因变量——“战争代理化”程度——是一种连续性变量,因此单个案例研究不能发现理论的前提条件,将在案例研究的路径中采取连续性跨案例研究这一方式。通过对案例进行受控比较分析,从而证明某因素确实发挥了某种影响。①[美]斯蒂芬·埃弗拉:《政治学研究方法指南》,陈琪译,北京大学出版社2004 年版,第65-66 页。案例的选择依据有两个:第一是覆盖性,即这些案例可以覆盖上文对美国冷战后战争代理化决策的四个时期;第二是重复性,对于战争代理化的不同取值都至少有两个案例可供比较。基于此,本文选择海湾战争、巴拿马战争、伊拉克战争、利比亚内战、叙利亚内战、乌克兰危机六个事件进行分析。由于伊拉克战争、叙利亚内战和乌克兰危机各包含两个阶段的战争代理化策略变化,从而提供了更多的代表性。

(一)案例描述

案例1:海湾战争(1991 年1 月17 日-1991 年2 月28 日)

海湾战争是美国领导的联军与伊拉克政府军之间发生的战争。这场危机源于伊拉克在1990 年8 月侵略和吞并了科威特。伊拉克入侵科威特有三个重要原因:历史上科威特曾是伊拉克巴士拉省的一部分,科威特拥有石油和港口等重要资源;两国独立后,伊拉克和科威特存在边界纠纷;在两伊战争中伊拉克欠下科威特140 亿美元的债务。因此,进攻科威特不仅可以满足“古巴比伦王国”的历史叙事,也可以为伊拉克带来客观的物质收益。但武力吞并一个主权国家的行为严重违背《联合国宪章》的规则和精神,如果对此类行为不加以制止,二战以来的国际秩序将发生动摇。因此,在伊拉克入侵科威特的第二天,美苏外长就发表《联合声明》对这一行径表示谴责。之后,美国一面与伊拉克进行直接谈判,一方面通过促进联合国安理会通过相关决议案,以迫使伊拉克撤军。联合国安理会相继通过了12 个与海湾危机相关的决议草案,其中包括要求伊拉克撤军的第660 号决议、对伊拉克进行制裁的第661 号决议以及授权“可使用一切必要手段”恢复科威特主权和领土的第678 号决议。在伊拉克拒绝撤军后,美国领导的联军对伊拉克占领军展开了两个阶段的军事行动。经过历时42 天的军事行动后,伊拉克宣布从科威特无条件撤军。海湾危机最后以联军军事胜利、科威特完全恢复领土与主权告终。

案例2:巴拿马战争(1989 年12 月20 日-1990 年1 月3 日)

巴拿马战争是美国与巴拿马政府军之间发生的战争,其实质是美国入侵巴拿马。尽管通常认为美国入侵巴拿马的原因在于巴拿马运河,但美国则认为是在行使自卫权。美国入侵巴拿马的具体理由包括:巴拿马对美国率先宣战;1989 年12 月16 日对美军士兵的袭击;未来可能袭击美国公民;宣称保护巴拿马运河;促进巴拿马的民主;打击贩毒等。①美军的理由和学界对其的质疑可参见John Quigley,“The Legality of the United States Invasion of Panama”,Yale Journal of international law,Vol.15,1990,pp.281-315。这一危机演变为战争的具体经过如下:在1989 年的巴拿马总统大选中,反对党联合推举的领导人恩达拉获得了选举胜利,但实际掌握巴拿马军政大权的国防军司令诺列加宣布选举结果无效;美国在1989 年9 月对巴拿马政府进行了制裁。同年12 月15 日,诺列加政府对美国宣战。次日美巴士兵在巴拿马首都发生交火,一名美国士兵死亡。12 月20 日,美国开始军事入侵巴拿马。在战斗开始几个小时后,诺列加逃入了梵蒂冈大使馆。1990 年1 月3 日,诺列加向美军投降,巴拿马战争结束。1989 年5 月选举的获胜者恩达拉成为巴拿马新任总统。

案例3:伊拉克战争(2003 年3 月20 日-2011 年12 月18 日)

伊拉克战争是美英联军与伊拉克政府军之间的战争。美国发动这场战争的主要理由包括:伊拉克拥有大规模杀伤性武器;包庇和支持基地组织,对“9 · 11 恐怖袭击”知情等。①相关批评可参见Robert Jervis,“Reports,politics,and intelligence failures:The case of Iraq”,The Journal of Strategic Studies,Vol.29,No.1,2006,pp.3-52.在没有得到联合国安理会授权的情况下,美国要求伊拉克总统萨达姆下台并离开伊拉克,萨达姆·侯赛因拒绝了这一要求,美英联军发动了进攻。战争进程分为两个阶段:第一个阶段是进攻和推翻萨达姆政权阶段;第二个阶段是维持秩序和围剿基地等恐怖组织阶段。美国的代理人干预主要发生在第二阶段。美国扶持了三种类型的代理人:一是伊拉克政府军;二是伊拉克安巴尔省的部落;三是美国自国内雇佣的私人军事承包商,如黑水公司等。美国在伊拉克试图通过推广民主和善治改善伊拉克的安全状况,但效果不佳。与此同时,由伊拉克政府军承担起抵御基地组织等恐怖主义势力的任务。其最终的结果是美国推翻了伊拉克萨达姆政府,但其反恐行动导致当地安全局势恶化,客观上为“伊斯兰国”在伊拉克占据领土创造了条件。

案例4:第一次利比亚内战(2011 年2 月17 日-10 月23 日)

第一次利比亚内战是指发生在利比亚政府军与反对派之间的国内战争,北约主导了对利比亚政府军的空袭。利比亚内战的背景是“阿拉伯之春”浪潮的扩散。在利比亚爆发抗争性政治之前,在利比亚的邻国突尼斯和埃及已经完成了政权交替。但不同于埃及和突尼斯原政权的迅速垮台,利比亚的抗争性政治演化成长达8 个月之久、死亡25000 人左右的残酷内战。2011 年2 月15 日因律师塔贝尔(Fethi Tarbel)被捕,利比亚东部城市班加西举行了政治集会,要求卡扎菲下台,释放政治犯。随着抗议活动愈演愈烈,示威者控制了班加西,骚乱蔓延到的黎波里。2 月17 日,政治集会演变成武力冲突。利比亚政府开始对示威者使用武器,造成大量人员伤亡,利比亚革命爆发。2 月27 日,利比亚全国过渡委员会成立。随后利比亚政府军与反对派激烈交火,政府军优势明显。在双方的交战过程中,造成大量平民伤亡。因此,“阿拉伯联盟”呼吁联合国在利比亚建立禁飞区。联合国安理会通过了1973 号决议,在利比亚建立禁飞区。2011 年10 月,在北约的空袭支持和西方国家对全国过渡委员会的军事援助下,利比亚全国过渡委员会攻占苏尔特,卡扎菲父子被击毙,利比亚革命结束。利比亚全国过渡委员会获得国际社会承认,第一次利比亚内战结束。

案例5:叙利亚内战(2011 年7 月29 日至今)

叙利亚内战是指自2011 年以来的叙利亚巴沙尔·阿萨德政权与叙利亚反对派等多股势力之间的武装冲突。叙利亚内战是“阿拉伯之春”的产物。与突尼斯、埃及等国原政府领导人迅速下台不同,叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的政府没有从内部垮台,政府军与反对派武装展开了内战。内战爆发后,叙利亚面临着与利比亚类似的人道主义危机。随着内战和外部干预的增加,叙利亚局势迅速恶化,国际恐怖主义组织“伊斯兰国”趁机占据部分领土,并在欧洲进行恐怖主义活动。基于上述形势的发展变化,美国对叙利亚内战的干预可以分成两个阶段:前期反对的主要目标是叙利亚政府军,美国主要通过支持以叙利亚自由军为代表的反对派推翻巴沙尔政权;后期反对的主要目标则是“伊斯兰国”,美国通过支持叙利亚地区的库尔德人打击“伊斯兰国”,其主要的组织包括叙利亚民主力量与库尔德人民保卫队。①王琼:《叙利亚库尔德武装的性质及其影响探析》,载《阿拉伯世界研究》,第82-84 页。目前,叙利亚巴沙尔政府仍保持执政地位,逐渐重新获得国际承认;“伊斯兰国”占据的城镇据点被收复;叙利亚政府军与反对派的冲突仍在继续。

案例6:乌克兰危机(2014 年2 月至今)

俄乌战争是指俄罗斯与乌克兰之间发生的战争,具体分为两个阶段:第一个阶段是发生在乌克兰东南部地区的顿巴斯战争(2014 年2 月23 日-2022 年9 月30 日),交战双方为俄罗斯支持下的乌克兰东部和南部俄语地区民间武装与乌克兰政府军;第二个阶段是俄罗斯对乌克兰发起“特别军事行动”(2022 年2 月24 日至今),交战方为俄罗斯政府军、卢甘斯克和顿涅茨克武装(2022 年9 月30 日卢甘斯克和顿涅茨克州正式被俄罗斯吞并)与乌克兰政府军。乌克兰危机的导火线是时任乌克兰总统亚努科维奇冻结与欧盟签订政治与自由贸易协议,引起了民众抗议,并最终下台。俄罗斯认为在克里米亚和乌克兰东部的顿涅茨克州、卢甘斯克州的俄罗斯族人处于族群冲突的不利地位,因此在3 月出兵占领了克里米亚,支持乌东部两州的武装力量;并在2022 年2 月24 日发动“特别军事行动”。①关于俄罗斯干预乌克兰危机的解释,本文延续的是现实主义的观点,即俄罗斯对北约扩张的反弹。但也有学者对乌克兰危机给出了文化主义的解释。比如,从乌克兰国家建构和俄罗斯本体焦虑的角度解释其行为。可参见周明,李嘉伟:《国家身份与欧亚地区抗争政治的变奏》,载《外交评论》2021 年第3 期,第101-131 页;毕洪业:《从危机到战争:俄罗斯本体安全与俄乌冲突》,载《外交评论》2022 年第2 期,第21-54 页。俄罗斯的行为促使美国干预乌克兰危机。美国认为,“如果不能帮助乌克兰中央政府收复失地及完成平叛任务,乌国内政治及外交天平就会进一步倒向俄罗斯,进而威胁美国及北约的实力地位。”②陈翔:《俄乌冲突与美国代理人战争的走向》,载《国际关系研究》2023 年第2 期,第47 页。俄乌战争开始后,由于战争的突然性和俄罗斯作为进攻方的战场主动性,俄罗斯占据优势地位,占领了乌克兰的部分领土。乌克兰在顶住俄罗斯的突袭后,在美国和北约的援助下,进行了一定程度的反攻,收复了部分失地。目前俄乌战场仍处于战略相持态势,俄罗斯和乌克兰都损失惨重,但仍难以达成停战协定。

(二)控制比较分析

在梳理了上述案例的基本信息后(如表2),本文将分别控制住危机性质、挑战者行为体类型与结构压力这三个变量(上文已说明为何需要控制危机性质),以检验本文的假设。

表2:在不同案例中相关变量的变化

1.挑战者行为体类型的差异比较

在这一部分选取“乌克兰危机”、利比亚战争和打击“伊斯兰国”三个案例进行比较。在这三个案例中,美国面临的国际结构压力基本相同。从宏观上看,国际体系结构基本保持稳定,其他大国与美国的实力差距未发生重大变化。“乌克兰危机”发生起源于2014 年,利比亚战争发生在2011 年,“伊斯兰国”宣布建国发生在2014 年,可以认为国际体系结构在三个事件中大致是稳定的。从微观上看,在上述案例中美国并没有遭到除当事国外其他国家的反对。安理会通过第1973 号决议决定在利比亚设立禁飞区,并要求有关国家采取一切必要措施保护利比亚平民和平民居住区免受武装袭击的威胁;安理会通过第2249 号决议,授权“有能力的会员国”采取一切必要措施打击“伊斯兰国”的恐怖主义行为;除俄罗斯外的其他安理会常任理事国都不承认克里米亚是俄罗斯的领土。因此可以认为美国在上述案例中并不承担额外压力。

在控制住国际结构压力的情况下,我们可以发现:美国在上述三个案例中的战争代理化策略是有差异的。在乌克兰政府军与乌东政治集团的冲突以及之后的俄罗斯“特别军事行动”中,美国采取了完全的代理人干预策略。之所以采取这种策略,主要原因在于美国一方面试图消耗俄罗斯的国力,另一方面又担心俄美直接军事冲突可能导致战争升级,从而增加核战争风险。①陈翔:《俄乌冲突与美国代理人战争的走向》,载《国际关系研究》2023 年第2 期,第48 页。而在利比亚战争中,美国以(领导)直接干预为主,代理人干预为辅。这主要是因为利比亚反对派缺乏足够的军事能力战胜政府军。美国曾寄希望于通过军事武装利比亚反对派以推翻卡扎菲政府。但卡扎菲政府在击溃反对派进攻首都的黎波里的军队后,反而迫近了反对派大本营班加西。因此美国不得不联合北约成员国以空袭的形式直接打击利比亚政府军,与此同时继续武装利比亚反对派,才最终推翻了卡扎菲政府。在叙利亚战争后期打击“伊斯兰国”的军事行动中,美国则主要通过支持库尔德人组织,以地面进攻的方式收复“伊斯兰国”占据的领土。相较于美国前期资助的叙利亚自由军,库尔德人组织“叙利亚民主力量”和“库尔德人民保卫队“在打击“伊斯兰国”方面成效更显著。这一方面是因为库尔德人自身战斗力较强,另一方面也是因为“伊斯兰国”所掌握的资源小于叙利亚政府军。

上述讨论检验了本文的第一个假设——挑战者的行为体类型决定了美国战争代理化策略的基础值。

2.结构压力的差异比较

接下来本文将控制住行为体类型的差异,分别选取巴拿马战争与利比亚战争、打击基地组织与打击“伊斯兰国”两组案例,证明不同的国际结构压力对美国的战争代理化策略构成了怎样的影响。

在这两个控制组中,本文控制了国际危机的性质和挑战者行为体的类型。第一组国际危机从性质上都是国内民主问题引起的内部冲突,美国针对的目标都是政府军。第二组国际危机从性质上都是国际恐怖主义引起的冲突,美国针对的目标都是非国家行为体。在控制住国际危机性质和行为体类型的差异后,我们可以发现,美国在这两组案例中的战争代理化策略仍是有差异的。巴拿马战争和利比亚战争面临相似的情景,都是政府军实力强于反对派。

但美国在巴拿马战争中采取了完全的军事干预,而在利比亚战争中采取了军事干预结合代理人干预的方式,其差异在于增加了战争代理化的程度。其原因主要在于面对的国际体系压力不同。巴拿马战争发生在1989 年12 月,该时期冷战已经结束,美苏关系大为缓和,苏联内外部矛盾重重,在国际事务中无法与美国继续竞争。基于此,老布什政府重新确立了美国国家安全的战略目标:一是要维系冷战胜利果实,确立美国在全球事务中的领导地位;二是要推广美国的价值观,建立反映美国利益和价值的世界新秩序。①潘忠岐:《利益与价值观的权衡——冷战后美国国家安全战略的延续和调整》,载《社会科学》2005 年第4 期,第42 页。基于上述现实,美国可以无后顾之忧地运用自己的军事力量。而在利比亚战争时期,国际体系结构发生了一定的转变。奥巴马政府认为,美国所面临的挑战已与小布什政府不同。相较于小布什时期美国面临的恐怖主义威胁,奥巴马政府认为美国面临的威胁和挑战多样化,包括恐怖主义、气候变化、流行和传染病、跨国犯罪等。美国国家利益的核心要素是“安全”“繁荣”“价值观”和“国际秩序”。②“National Security Strategy”,The White House,May 2010,pp.17-47.此外,尽管美国仍是国际体系中名副其实的霸权国,但中国崛起的速度和趋势明显,国际舆论出现了“G2”“中美国”等声音。这种源于国际体系的压力迫使美国在应对国际危机时必须考虑成本问题,为此可以在一定程度上牺牲效率。其结果是美国解决巴拿马问题只用了15 天;解决海湾危机用了42 天;而结束利比亚问题则花费了近八个月。美国打击基地组织与打击“伊斯兰国”面临的情景也比较相似,都是美国全球反恐战争的一部分,但两者在战争代理化的策略选择上则是不同的:在阿富汗和伊拉克,美国布置了众多的地面部队,其代理人为政府军和当地部落;而在打击“伊斯兰国”时,美国以代理人作为主要的作战力量,其直接干预只使用空中力量。这种转变体现出美国对战争成本的控制——相对于美国在伊拉克和阿富汗的投入,对库尔德人的援助显得更为节约和有效。

以上检验了本文的第二个假设:当国际结构压力减弱的时候,美国会增加直接干预的比重;当国际结构压力增强的时候,美国会增加代理人干预的比重。

(三)可能的竞争性解释

上文检验了行为体类型差异和结构压力差异对美国战争代理化程度的影响。这两个要素可以被认为美国代理人策略的充分不必要条件的必要不充分部分(INUS 条件)。但对于美国战争代理化的影响可能还存在着一些竞争性解释。

最主要的竞争性解释可能是国内观众成本。通常认为,越南战争和阿富汗战争的高昂成本和惨痛代价对美国之后的军事行动产生了影响。越战之后,尼克松政府在全球提出了缓和政策;而美国在整个冷战期间也没有再部署大规模、长时段的直接军事活动。而阿富汗战争带来的负面遗产,也导致之后的每一任政府都宣称要摆脱它,直到拜登政府时期才以一个相对狼狈的方式结束了阿富汗战争。有学者认为奥巴马在叙利亚进行的代理人战争就受到观众成本的影响。①陈翔:《美国发动代理人战争的国内原因:以叙利亚内战为例》,载《战略决策研究》2023 年第6 期,第3-30 页。从上述角度来看,似乎国内观众成本在解释的框架中应具有更高的影响力。但本文认为,该要素在本文的解释中属于辅助变量。这主要基于三个理由。第一,影响国家决策的因素是多元的,观众成本只是其中一个因素;即使在其发挥作用的案例中,观众成本起作用的时间也往往是决策结束之后,而不是开始之前。比如,对阿富汗战争高昂代价的怨恨影响了后续美军的驻军规模,但并未影响到美国发动伊拉克战争。事实上,美国在伊拉克的驻军延续到2011 年,在阿富汗的驻军持续到2022 年。第二,观众成本是可以规避的,领导人有能力通过设置议程和宣传的方式诱使民众支持其决策。美国发动伊拉克战争的一个重要理由是伊拉克拥有大规模杀伤性武器,但这最后被证明来自于美国情报机构的虚假宣传。①参见Robert Jervis,“Reports,Politicsand Intelligence Failures:The Case of Iraq”,The Journal of Strategic Studies,Vol.29,No.1,2006,pp.3-52.此外,观众成本即使产生了也可以通过其他方式消除其影响。比如,为防止国内民众的不满演变成政治后果,可以通过其他的政策提高民众的支持;或者是选择恰当的时机,把观众成本兑现的时间拉长等等。第三,也是最重要的一点,观众成本不能改变应对某一国际危机的方式。它可以影响美国是否干预;但美国一旦选择干预,战争代理化的程度将由行为体类型和国际结构压力决定,比如,奥巴马政府坚持轰炸利比亚,拜登政府坚持援助乌克兰。

第二个可能的竞争性解释是自我学习。代理人战争是实践的产物——或者说,所有冲突形式本质上都是实践的产物,国家在一次又一次的实践中总结经验教训,寻找更合适的运行方式。美国的战争代理化策略在实践中运用和修正。比如,美国在冷战结束后迅速地放弃了代理人策略,在一定程度上是冷战期间被牵连和代理人的低效率刺激的结果,甚至在一定程度上认为代理人战争的成本更高。而美国在叙利亚委托库尔德人打击“伊斯兰国”的成功,也是基于全球反恐过程中在阿富汗和伊拉克的经验教训。不过,自我学习本质上还是通过了解应对不同类型的行为体要采取不同的方式这一路径而发挥作用的。

第三个可能的竞争性解释是美国对不同国际危机的重视程度存在差别:对重视的问题倾向于增加直接干预的比重;对不重视的问题则倾向于增加代理人干预的比重。这一解释符合人们的直觉,但不能在所有的案例中做到逻辑自洽。一方面这一解释已经被“干预需要”这一环节的筛选而削弱:决定直接或间接使用武力的国际危机都是美国所重视的。另一方面,按照该解释推论在经验上有一些困惑。比如,海湾危机与乌克兰危机在性质上类似,都是对联合国宪章第七章的破坏,但美国的战争代理化策略却完全不同。这显然不能说明美国重视海湾危机,不重视乌克兰危机。

综上,观众成本、自我学习与重视程度在部分案例中具有说服力,但不具有普遍性,其解释范围可以被假设1 和假设2 覆盖。挑战者的行为体类型与国际结构压力仍是影响美国战争代理化策略的最关键因素。

五、结论与启示

本文对冷战后美国战争代理化策略的演变进行了梳理,对影响美国在国际危机中战争代理化决策的因素和机制进行了探讨。在20 世纪最后的十余年里,美国更倾向于以直接军事干预的方式建立其所期望的国际秩序。美国对“9 · 11 事件”的反应标志着美国在国际危机中单边主义路径达到了巅峰。此后在全球反恐的过程中,美国逐渐增加了代理人干预的比例。一方面,美国仍以直接军事干预打击政府军,另一方面则扶持代理人打击恐怖组织。在“阿拉伯之春”以后,美国继续减少直接干预、增加代理人干预,企图实现战略收缩和战略转移,其结果是中东地区的国际危机蔓延。可以发现美国虽然节约了成本,但其干预效果有所下降:美国推翻巴拿马政府只用了15 天;第一次海湾战争只用了40 多天;但利比亚反对派推翻政府军经历了10 个月;而叙利亚反对派甚至没能推翻阿萨德政府。直到乌克兰危机爆发后,美国完全取消了直接干预,将更多的精力集中于代理人策略,在消耗俄罗斯实力方面取得了较大成效,但在维护所谓的“基于规则的国际秩序”方面则遭到了失败。

上述差异是挑战者的行为体类型与国际体系的结构压力共同变化导致的结果。挑战者行为体的类型影响政策的选择:有核国家通过核武器慑止了直接军事冲突;无核国家政府军虽实力较强,但对美国缺乏实质性威胁;非国家军事组织资源少、实力弱,但战争方式灵活,在冲突中掌握信息优势、成本优势和非对称优势。因此,美国对有核国家的冲突策略是谨慎和间接的;对于无核国家政府军则需要采取直接干预的方式(否则效果会很差);对于非国家行为体则更多倾向于委托代理人:本地行为体不仅具有信息和合法性的优势,也有利于美国控制物质成本和观众成本。国际体系的结构压力影响资源的投入:当美国在国际体系中受到的结构压力较少时,美国在国际危机中的策略选择偏好受到效率驱动的影响更大;当受到体系中来自其他大国的综合国力竞争压力较大时,美国在国际危机中的策略选择偏好受到成本驱动的影响更大,从而影响直接干预和代理人干预比重的此升彼落。近期,美国在加沙危机和也门胡塞武装问题上的行动与效果可以作为本文的一个检验。

作为当代国际社会中实力和影响力最接近美国的国家之一,我国理应对美国的战争代理化策略加以重视,并从中总结经验和教训。首先,选择冲突形式应考虑不同类型行为体的属性与本国面临的体系结构压力。与有核国家进行直接军事冲突是不明智的;利用非国家行为体打击国家行为体要注意其力量对比;以非国家行为体为目标时,最好能找到本地行为体加以扶持。其次,代理人战争与直接军事干预相互交织,而不是简单的互为替代关系。当崛起国和霸权国在国际秩序和发展模式差异明显的情况下,提高战争代理化程度将发挥不可替代的作用,关系到崛起国和霸权国斗争的成败。再次,在代理人战争中,“以守为攻”比“以攻为守”更有效率、效用,更节省成本。这既是因为在国家体系中征服变得愈加困难,也是因为“以守为攻”为委托方和代理方提供了更大的共同利益。最后,应避免在代理人战争中亲自下场。发动直接军事行动是极其冒险的,特别是在对手可能会利用这一点进行边缘诱捕的情况下。①参见姜鹏:《两极竞争背景下的“边缘诱捕”战略及其效用分析》,载《世界经济与政治》2021 年第4 期,第113-134 页。崛起国和霸权国的斗争是长期的、全面的,斗争过程中难免出现此消彼长,如果因某时某地代理人的行将失败而试图强力挽救,不仅无助于短期目标的实现,也必然有损于国家的根本战略利益。