乡镇(街道)社工站参与乡村振兴的入场困境与实践策略

2024-03-19李曼毓李雪杨国庆

李曼毓 李雪 杨国庆

摘要:在当前我国农村社会工作发展阶段,乡镇(街道)社工站普遍面临角色地位边缘化、服务专业性遭受质疑、实践权力缺乏等入场困境。运用布迪厄场域理论进一步解释,可以发现:在乡镇(街道)社工站实践场域中,由于不同地位的主体对社会工作的专业性存在质疑、专业惯习与本土实践场域之间的“脱节”以及不对等的权力关系诸多制约因素,乡镇(街道)社工站驻站社工只能在满足政府需求的基础上进行专业服务探索,对这些问题进行深入探讨,有利于补充加强乡镇(街道)社工站参与乡村振兴的经验总结。

关键词:乡镇(街道)社工站;乡村振兴;场域理论

一、背景

中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,并紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求明确了乡村振兴战略的阶段性目标和重点任务。在进入新发展阶段,持续推进乡村振兴的战略中,社会工作以其“助人自助”的价值理念及科学的助人方法,成为不可或缺的角色。2021年,民政部和国家农村发展局共同发布了“牵手计划”的实施方案,其中明确提出,从2021-2025年,要以国家重点扶贫县为主体,推选社会工作服务机构一对一牵手帮扶受援地区,力争实现县域内乡镇(街道)社工站全覆盖。在政策风向标的引领下,我国各地乡镇(街道)社工站建设快速发展,截至2022年年中,全国已建成乡镇(街道)社工站2.1万余个,7个省份实现了乡镇(街道)社工站全覆盖,17个省份覆盖率已超过50%,全国覆盖率达56%。①在民政部门的推动下,通过政府购买服务的方式,乡镇(街道)社工站建设已经在全国范围内有序开展,并在基层社会治理、社会救助、留守儿童关爱保护和特殊人群等服务领域开展心理疏导、行为矫正、社会融入、能力提升等专业社会工作服务,为基层民政工作“补短板”,助力提升基层民政服务能力,并且成为全面乡村振兴不可忽视的力量。

二、文献回顾

近年来,随着乡镇(街道)社工站建设的开展,以及国家对乡村振兴战略的重视,越来越多的学者也开始关注和探讨乡镇(街道)社工站建设议题。现有研究多从两个方面展开:一是探讨乡镇(街道)社工站建设面临的挑战与困境,另一个是分析乡镇(街道)社工站如何助力乡村振兴战略。

一是探讨挑战与困境的研究多从整体层面展开,研究涵盖了从理论到实践,从现状到发展等内容:如黄鸿基于调研发现乡镇(街道)社工站建设存在关系错位、服务能力不足、乡土性服务悬浮、专业化程度较低等问题。李鸿等的研究也指出当前乡镇(街道)社工站建设融合性发展过程中存在人才乏力、服务资源匮乏、相关制度规范缺失等弊端。张和清从专业与本土角度出发考虑认为乡镇(街道)社工站建设过程中需要重视与突破实务模式受限、专业教育与实践脱节、可持续发展能力不足等困境。二是关于乡镇(街道)社工站如何助力乡村振兴战略,多从地方实践、角色定位等方面展开:如王英等研究了浠水县兰溪社工站嵌入乡村振兴的实践,提出了“党建引领+社工搭台+志愿者唱戏”的乡村社会治理模式。李红云等则通过乡村振兴战略下贺州市乡镇(街道)社工站的实践分析了乡镇社工站“三位一体”建设过程中问题生成的原因及路径的研究。

总体来看,现有研究或从整体探讨乡镇(街道)社工站建设面临的挑战与困境,或聚焦分析乡镇(街道)社工站如何助力乡村振兴,往往忽视了在乡村振兴的实践场域内,乡镇(街道)社工站在服务的各个阶段所处的场域位置面临哪些挑战?同时又采取了哪些实践策略以保证服务的顺利进展?为回答以上问题,本文从乡村振兴战略背景下乡镇(街道)社工站的现有实践出发,以布迪厄的场域理论为基础,对乡镇(街道)社工站参与乡村振兴战略过程中面临的困境及其成因进行分析,并探讨其今后的发展策略。

三、理论视角与分析框架

(一)布迪厄场域理论

场域理论是皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)将政治学、经济学的理论与分析视角,引入社会学领域,提出的关于社会实践理论的概念。布迪厄从分析的角度将场域定义为“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型”(皮埃尔·布迪厄,2004)。

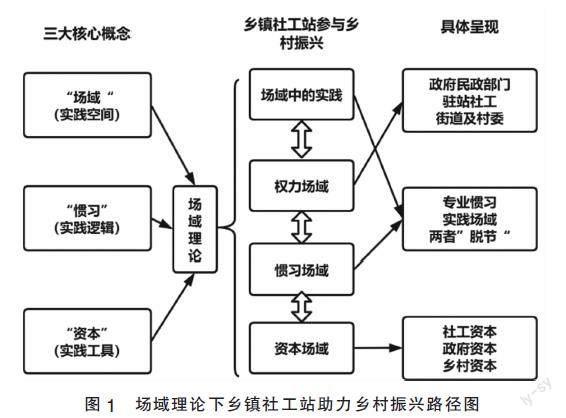

一般认为,场域理论的三大核心概念包含“场域”“惯习”和“资本”,其中场域是实践空间,惯习是实践逻辑,资本是实践工具,这三个因素相互联系,相互作用(皮埃尔·布迪厄,2004)。在场域中的资本被界定为行动者的社会实践工具,这种工具是各行动主体在场域内通过关系网络所获得的社会资源与财富,包含社会资本、经济资本、文化资本与符号资本。惯习从本质上将是一整套性情系统,也就是说,它能把感觉、判断和行动区分开来。惯习既渗透着社会的客观性又体现着个人的能动性,它是行动者在过往实践中形成的结构性产物,属于身体化的文化资本。

从布迪厄的论述中,可以这样理解场域理论:场域是一个有着特殊逻辑构造的体系,各行动者在共同利益的驱动下,利用其拥有的各种资产,在惯习构造下采取相应的行为对策。

(二)分析框架

由此可见,布迪厄的场域理论为我们提供了一个研究乡镇社工站助力乡村振兴的关系性视角:从场域理论来看,乡镇社工站助力乡村振兴实际上是场域中的实践,在这个特殊的实践中实践主体的行为要受到所属场域的特定影响,因此政府、街道或村委、驻站社工等相关参与主体,特定资本,惯习及围绕乡村振兴资源展开的关系性和策略性行动是乡镇社工站助力乡村振兴最重要的因素(徐莉,2019)。因此,根据布迪厄场域理論中权力、惯习与资本三个重要概念,可以进一步将乡镇社工站参与乡村振兴的场域分为四个方面:场域中的实践、权力场域、资本场域与惯习场域,如图1所示。

四、乡镇(街道)社工站参与乡村振兴场域的介入困境

政府出台的一系列政策为我国乡镇(街道)社工站的发展和乡村振兴战略的实践创造了良好的条件,但当前我国乡镇(街道)社工站参与乡村振兴时在权力场域、惯习场域、资本场域普遍面临着一定的困境。

(一)权力场域中的介入困境

布迪厄场域理论认为权力关系的位置受到场域内关系网络构型的影响,这种不平等的权力位置决定了场域内各主体竞争活动起点的不平等。在我国当前乡镇(街道)社工站参与乡村振兴的实践场域中,行动主体主要包含正式与非正式两大主体,正式主体主要是政府机关中专门负责社会工作和乡村振兴的部门及相应机构,例如民政部乡村振兴局、街道与村委等;而非正式主体主要包括驻站社工、志愿者及各方社会力量。而在乡镇(街道)社工站参与乡村振兴的实践场域中,乡镇(街道)社工站开展服务主要是政府购买服务项目的形式,政府等正式主体占据着绝对的主导地位,乡镇(街道)社工站作为创新基层社会治理的一种方式与手段,其建设与发展更是离不开政府在资金、资源等方面的大力支持,因而处于被支配地位。这种纵向支配的层级型权力结构关系呈现出刚性的特点,会直接影响到乡镇(街道)社工站驻站社工的角色定位及其服务内容与方式的选择。

乡镇(街道)社工站驻站社工一方面要完成一些政府民政等部门的行政性任务指标来获得持续开展服务的“许可证”,另一方面,还要面临介入乡村振兴服务专业性与技能不足的自我怀疑,乡村振兴的主体——村民“集体失语”的现象也带来了十分不利的影响。这使得乡镇(街道)社工站驻站社工极易被行政化,被迫服从政府民政等部门行政性事务的安排,行政影响渗透到了社会工作专业服务的流程中,这会造成服务的重点主要针对村民个体,很少有对环境方面的干预,出现“治标不治本”的做法,难以实现乡村的真正振兴。

(二)惯习场域中的介入困境

在场域理论中,惯习是在特定社会条件下进行社会化及再社会化的结果。乡镇(街道)社工站驻站社工的惯习是在系统接受社会工作专业教育训练或培训,秉持“助人自助”的专业价值观,遵守社会工作专业价值与伦理,在社会工作专业理论指导下开展的实践行动,主要包括专业实践方法、自我反思、自主性意识以及有关乡村振兴的知识技术积累。

乡镇(街道)社工站驻站社工具有人文情怀和问题意识,并以利他主义为指导,依据科学的知识,运用个案、小组、社区等专业的工作方法进行助人活动,期待所学专业知识与理论能够发挥相应的作用,然而在现实的乡村振兴场域中,由于需要整体考虑的社会问题存在复杂性,并且驻站社工对村内部情况缺乏详细了解,无法深入本地等原因,服务可能受到阻力,加之理论知识与实践行动本身是存在一定的鸿沟的,使得乡镇(街道)社工站驻站社工参与的乡村振兴场域与其自身所学的专业知识之间存在“脱节”现象,导致驻站社工陷入“自我怀疑”的困境。

另外,驻站社工在参与乡村振兴中面临角色混淆以及角色定位不统一等困境,而且在实际的服务开展过程中为了拉近与服务对象之间的关系,常常采用活动形式打开社会工作服务的局面,难以体现服务的专业性;且在面对一些棘手情况,如历史性遗留问题、文化秩序等又常因为专业知识技能不足等限制,使得驻站社工的介入效果不明显,从而导致驻站社工自身的专业效能感大大降低。

(三)资本场域中的介入困境

在场域理论中,“资本”被看作是一种生成性的劳动。根据布迪厄场域理论,“资本”有三种形态,分别是经济资本、文化资本和社会资本,这三种资本形成了乡镇(街道)社工站驻站社工在乡村振兴实践场域中赖以凭借的资源(皮埃尔·布迪厄,2004)。其中,经济资本是外显的资本,社会资本和文化资本是内隐的资本。乡村“场域”形成的农耕文化是中华文明的重要组成部分,是农民在长期的农业生产实践中逐步形成的具有我国特色的治理体系、技术文化、教育制度等的文化资本。经济资本在乡村“场域”占据基础地位,但当前乡村场域存在经济资本薄弱的问题,主要原因包括乡村人才外流、产业发展单一等,社会资本则主要是指拥有的各种社会关系、资源,而社会资本由于民间自组织力量内生性发展不足在当前的乡村“场域”中处于“缺位”状态。

由此可见,乡镇(街道)社工站驻站社工在乡村振兴实际场域中所掌握的资本数量不足,且缺乏资本再生产的能力,使得驻站社工在实践场域中处于一个较弱的位置。一方面,驻站社工需要完成一些基层政府部门的行政性任务来从其手中获取经济资本,另一方面,乡村具有“区域性”,因而有着特定的文化习俗、社会秩序与传统惯习,乡镇(街道)社工站驻站社工作为嵌入到特定乡村文化场域中的一个“外来者”,与村民之间存在壁垒,导致利用各种社会关系、资源与文化资本的能力不足,并且缺乏本土文化的敏感性,对本土文化产生一种陌生的感觉,甚至有错误的认知和理解,即“文化识盲”。

五、乡镇(街道)社工站参与乡村振兴场域的实践策略

乡镇(街道)社工站在我国乡村振兴的本土实践场域中,普遍面临着“进入两难”的现实困境,导致其专业性很难得到有效发挥,其中除了体制机制的限制外,还与其缺乏独立探索专业成长空间的实践形态相关。对此,我们可以进一步探索“乡镇(街道)社工站+乡村振兴”新模式,将两者有机相融,结合乡镇(街道)社工站的工作模式,深度融入乡村振兴过程中,进一步发展“本土化+发展型”新路径,形成“政府主导+社工引领+村民参与”乡村振兴新局面。

(一)权力场域,探索“乡镇(街道)社工站+乡村振兴”新模式

布迪厄场域理论将“场域”定义为“各种位置之间存在的客观关系的一个网络或构型”,这表明“场域”是一个空间概念,其次,场域的自主性是有限的,因为场域受制于资本和权力。乡镇(街道)社工站在乡村振兴这一场域中由于具有嵌入性发展的特点,属于“外来者”角色,因而在具体的实践场域中需要努力争取与政府民政部门、街道与村委会等之间的合作关系,清晰界定驻站社工的角色以及工作服务的方式和功能,并在具体服务过程中减少行政管理一级的制约,进而促使乡镇(街道)社工站在乡村振兴中得以嵌入式发展。

此外,鄉镇(街道)社工站参与到乡村振兴中来,必须激发其主体意识,通过赋权、增能等途径,主动培育并提高自我组织水平,最终解决基层自治力量薄弱的问题,从而发挥“乡镇(街道)社工站+农村自组织”的合力。同时,从其相关的专业技术层面来看,其专业价值观是接纳、尊重和自主,这就要求乡镇(街道)社工站的驻站社工在参与乡村振兴的过程中,更要尊重他们的自主权,尊重他们的自主选择和自主决策的权利,从而构建一个以农民主体性为主导的乡村振兴新样态。

(二)惯习场域,发展“本土化+发展性”新路径

在布迪厄看来尽管“场域”是一种客观的关系系统,但在场域里活动的行动者都是有知觉、有意识、有精神属性的人,每个场域都有属于自己的性情倾向系统,即惯习。乡镇(街道)社工站驻站社工在参与乡村振兴场域中的惯习主要有两种类型:自我反思策略与实践经验主导策略两种惯习类型,自我反思策略指的是驻站社工能通过向服务对象提供专业服务后对于服务效果进行反思,而实践经验主导策略下的驻站社工大多将专业服务方法与个人特质、实践情境相统一,来争取获得更多实践自主权以及实践空间。

因而乡镇(街道)驻站社工在参与乡村振兴实际服务过程中容易生搬硬套西方专业理论,而缺少对服务对象自身问题的思考。一方面,各高校社会工作专业教育教学过程中不能只重视理论知识的学习,更要注重对本土化社会工作实践方法和经验的总结,从惯习建构的开始就加强理论知识与实践行动的统一。另一方面,乡镇(街道)社工站需要探索一种“植根本土的乡村振兴”新路径挖掘农村本土人才并培育驻站社工兼具本土性和专业性等特征,它们来自乡村又拥有相应的社会工作专业技能,因此能够更好地服务于乡村振兴,成为我国农村自身发展和建设的重要途径,也是进一步推进我国乡镇(街道)社工站参与乡村振兴本土化的有效路径。

(三)资本场域,形成“政府主导+社工引领+村民参与”的新局面

布迪厄场域理论对资本的定义是“资本是积累的,其储量和类型决定参与主体在场域中的位置、权力和收益。”乡镇(街道)社工站社工在共同參与推进乡村振兴战略工作的实施过程中,必须充分考虑并且清楚地区分各级政府民政部门、村委会主任和村民等不同利益主体之间的利益要求,与各方形成一种良性互动的利益关系,明晰各自承担的社会角色、地位作用和社会功能,在多方之间建立起联动机制,从而形成共同建造乡村共同体的合力。首先,政府民政部门应该将乡镇(街道)社会工作站建设纳入乡村振兴系统工程,在相关政策上更加重视它的地位和作用。

其次,乡镇(街道)社工站驻站社工在乡村振兴场域中要善于发掘、链接并利用乡村资本,如传统乡土关系中乡贤的人脉资本,他们形成的农村社会网络圈子要更加广阔、具有层次感和更加多元化,所以在共同参与乡村振兴实践的过程中调动农村社会资源力量的综合能力也更加大于农村普通群众。最后,乡镇(街道)社工站的驻站社工作为整个场域的重要成员,以其特有的“资本”优势,在乡村振兴场域中发挥着特殊作用,拥有较大的发言权,可以利用自身的资本优势,引导村民参与到乡村振兴中来。

综上可见,多元资本的综合驱动为乡镇(街道)社工站助推乡村振兴提供了新的活力,确保乡村振兴战略的各种项目能有效推动,从而形成“政府主导+社工引领+村民参与”的乡村振兴新局面。

参考文献:

[1]闫薇,徐蕴.全国乡镇(街道)社工站2.1万余个覆盖率达56%[EB/OL].[2022-07-13].https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c45925/content.html.

[2]黄泓,黎春娴.乡镇社工站助力乡村振兴存在的问题及建议[J].中国社会工作,2022(16):27-28.

[3]李鸿,张鹏飞.乡镇(街道)社会工作站建设依据与路径探索[J].济南大学学报(社会科学版),2022,32(03):121-128.

[4]张和清,廖其能.乡镇(街道)社工站建设的核心议题[J].中国社会工作,2021(31):26.

[5]王英,汪娟,董惠敏.社工站建设嵌入乡村振兴的兰溪实践[J].中国社会工作,2022(19):37-38.

[6]李红云,徐其龙.乡村振兴下乡镇社工站“三位一体”路径的探究——以广西X自治县社工站为例[J].社会福利(理论版),2022(02):38-43.

[7]朱国华.习性与资本:略论布迪厄的主要概念工具(上)[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2004(01):33-37+74-124.

[8]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2004:5.

[9]马玉玲,戴晓慧,闫志利.乡村振兴背景下乡村技能形成体系构建研究——基于布迪厄“场域理论”的阐释[J].职业技术教育,2021,42(13):52-58.

[10]李伟.农村社会工作参与乡村振兴:理念、模式与方法[J].河南社会科学,2019,27(08):117-124.

[11]萧子扬,刘清斌,桑萌.社会工作参与乡村振兴:何以可能和何以可为?[J].农林经济管理学报,2019,18(02):224-232.

[12]李艳培.布尔迪厄场域理论研究综述[J].决策与信息(财经观察),2008,42(06):137-138.

[13]徐莉,江吉瑶.城市商圈党建社会工作介入困境与实践策略选择——基于布迪厄社会场域理论视角[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019(08):73-77.

[14]王思斌.乡村振兴中乡村社会基础再生产与乡镇社会工作站的促进功能[J].东岳论丛,2022,43(01):169-175+192.

*基金项目:黑龙江省高等教育教学改革研究项目“基于政产学协同育人的社工实践基地建设与运行机制研究”(SJGY20210232)。

(作者单位:哈尔滨工程大学人文社会科学学院。杨国庆为通信作者)