用鲜血与生命谱写的壮烈史诗

2024-03-19居其宏

居其宏

1934年11月底,中央苏区第五次反“围剿”失败,中共中央率中央红军撤离苏区被迫西进抵达桂北,在面临湘江天险又遭国民党军围追堵截这一极为危急的形势下,红三十四师师长陈树湘奉命率部担任后卫掩护大部队渡江,就此爆发了一场惨烈而悲壮的阻击战,史称“湘江之战”。在这场持续五个昼夜的血战中,陈树湘及其所部指战员全部壮烈牺牲,但却以局部的惨败换来了中国革命史上彪炳史册的辉煌大胜——非但直接掩护了中央红军胜利渡江,也为此后遵义会议上纠正“三人团”严重的“左”倾错误,确立毛泽东同志在全党全军的领导地位作出了无可替代的巨大贡献。

由广西歌舞剧院创制的音乐剧《血色湘江》(钱晓天编剧,张巍作曲,陈蔚导演),以这段史实为依据,组织剧组和创演人员深入实地调研、发掘史料、学习红色先烈革命英雄主义精神和视死如归气概,进而完成本剧的第一版并于2019年首演。

一

这是一部具有史诗英雄性品格的音乐剧。以陈湘为代表的红军指战员为一方,以师长黄复生为首的蒋匪军为另一方,在强敌猛攻不止、我方坚守不退的对峙下,枪林弹雨、硝烟弥漫和血肉横飞的惨烈战争场面,构成了贯穿全剧情节发展和戏剧冲突架构的主体部分。

剧作家将主要精力和主要篇幅用于红军指战员的形象塑造上,除了后卫师师长陈湘是本剧的第一主人公之外,对师政委程林、老战士韦江、赖老石头、小战士红米饭、女战士朱大姐等红军指战员等英烈的人生经历、在湘江之战中英雄牺牲的壮烈形象均有不同程度的生动描写,就此构成一组用血与火、灵与肉浇铸而成的英雄塑像。

然而,本剧别出心裁的一点是,作为对垒双方主将的陈湘与黄复生却是黄埔军校的同班同学,且陈湘在国共合作时期的战场上对黄复生有救命之恩;而黄复生其人,也非一般脸谱化的残忍无情之辈,而是一位有情有义的汉子。如今二人各怀不同信仰,恪守各自使命,终在湘江之畔刀枪相见、誓死拼杀、各不相让。即便陈湘在弹尽粮绝、受伤被俘之后,黄复生依然怀着对老同学的当年情谊,给以充分尊重,但陈湘却不愿就此受辱而毅然断肠取义——这就为本剧摆脱国共两党两军战争既往常见之水火不容模式而增添了别样风采。

毫无疑问,为本剧的主题和故事所决定,红军指战员的冲天革命豪情、视死如归的大无畏精神、腥风血雨的战斗场面必然成为贯穿全剧始终的主体部分;但“湘江之战”大量史实告诉我们,作为人民子弟兵,陈湘及所部指战员之所以能够完成掩护大部队胜利渡江、终以局部惨败换来全局大胜这一几乎不可能完成的任务,乃是因为:他们的英勇战斗绝不是孤立无援的,在他们的背后,有无数像瑶家姑娘凤鸣这样广大被压迫被剥削群众的强大支持并为此同样付出了巨大的牺牲。

为充分体现“革命战争的伟力就蕴藏在人民群众之中”这一光辉思想,在全剧宏观结构的设计布局上,主创团队又特别安排了第一幕第三场和第二幕第二场这两个更侧重抒情性且具有浓郁地域风情的场面,表现瑶族群众世代生活在风景如画、恍若仙境的湘江之侧但长期被当地军阀戕害以致家破人亡的生活境遇,并以浓墨重彩描写广大瑶家群众与共产党领导的红军将士肝胆相照、血肉相连、生死与共的战斗情谊。

很显然,全剧在宏观结构和场次安排上这种大块面、高色调的强烈对比,既是本剧人物(尤其是陈湘、凤鸣和黄复生这三人)的独特性格及其戏剧行动、引发戏剧冲突、推进情节发展的强大动力源,也是本剧之所以显得色彩斑斓、美丽多姿的调色板。

二

青年作曲家张巍为《血色湘江》创作的音乐,在编制不大的乐队中将铜管乐与电子音乐熔于一炉,以英雄史诗般的豪壮英武气质营造出强烈的交响戏剧性,用来描写湘江之战惨烈的战争场面,通過陈湘等人大气磅礴的咏叹和歌唱,着力刻画红军指战员的英雄群像。

如曲一《誓死保卫党中央》,将陈湘独唱与战士们男声合唱纵向叠置起来,彼此间忽而穿插、忽而呼应,形成强大音响和恢弘气势,以激情讴歌陈湘及红军指战员一往无前、视死如归的革命大无畏精神,为全剧音乐奠定了豪迈雄壮的基调。紧接而来的《钢刀对钢刀》,则以对唱和二重唱的形式表现陈湘与黄复生这对曾经的黄埔同班同学与生死战友,如今以红白双方最高指挥官的身份为各自信仰而在湘江之畔拔刀相见、拼死厮杀的血腥场景。更重要的是,这首唱段在全剧行将结束之前又一次再现,有力地深化了湘江之战的极端残酷性。

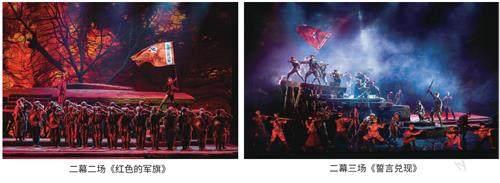

此外,作曲家通过《血染的湘江》《红色的军旗》等唱段,对红军指战员的英勇无畏、不怕牺牲做了进一步的描写;而陈湘的独唱《红军就是那离离原上草》,以近乎宣叙调的旋律刻画出了陈湘内心对湘江之战和红军未来的深度沉吟与坚定的胜利信心。

作为全剧音乐的对比性因素,作曲家还化用了不少桂北民间音乐素材,令全剧音乐洋溢着浓郁的桂北风情,同时也为营造以凤鸣为代表的广西瑶族民众载歌载舞的日常生活场景,刻画他们的个人形象及群体形象提供了具有浪漫主义色彩和鲜明辨识度的音乐段落。

如女主人公凤鸣的咏叹调,以凄美旋律和真挚情感,叙述了她的悲惨身世——其父是当地瑶族首领,在一次抵抗当地军阀的起义中被杀而亡,她抱定为父报仇的决心,却因势单力薄而无力实现。随后咏叹调的情感性质转为激昂慷慨,表现她幸遇红军,为父报仇从此有了切实的指望。整首咏叹调的情感倾诉动人肺腑且富有层次,不仅准确塑造了凤鸣的音乐形象,也从侧面揭示出红军,也只有红军才是瑶家人闹翻身求解放的唯一救星。

“瑶山的女儿”是一段歌舞场面,以世外桃源般的古朴村舍为背景,一群身穿绚丽民族服装的瑶家姑娘背负竹篓,唱着瑶歌,跳起瑶舞,行进在三层石板地、一片茂密林中,舞姿轻盈、歌声曼妙,瑶乡音乐之美在天然、舞蹈之飘然若仙,给人以美轮美奂之感。

《湘江》则是一首温馨的摇篮曲,它所表现的是凤鸣接下陈湘师长托付给她的红军遗孤之后,陡然从一个瑶家姑娘转换成了一位年轻母亲。这个唱段唱出了她在身份转换、肩挑托孤使命后的责任担当,寄托着她对“小湘江”的呵护和期许,同时也表达了她对红军的感激与牵念。

尾声中的《桂北民谣》,则是一首近乎原生态的民歌合唱,旋律优美抒情,句中与句尾的大二度碰撞,调式主音的升高半音与还原,非但处处洋溢着浓郁的瑶族音乐风格,更有对湘江之战后“三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼”的惨烈悲叹,抒发了凤鸣和瑶族群众对于“一山一石一丰碑,一草一木一英魂”那刻骨铭心、永不释怀的红色记忆;而在所有歌唱声部终止后的纯器乐演奏中,当凤鸣对小湘江说出他生身父母的名字,天真懂事的小湘江对凤鸣喊出“妈妈,你才是我的妈妈呀”时,令全场观众不禁被感动得潸然泪下。

三

本剧导演陈蔚,是我国歌剧音乐剧导演中的佼佼者。此次陈蔚执导《血色湘江》,抱定“生活中提供的东西,是导演不可能给的”这一基本理念,忠于生活真实,在获取大量第一手史料的基础上,带领创演团队多次深入生活,亲临湘江之畔,感受当年战场风云,向湘江之战的英雄们学习,在创演团队每个成员的心中养成英雄之气,铸牢英雄之魂。在剧目的表现形式上,充分发挥音乐剧本有的独特优势,努力追求“歌、舞、乐”与“音、诗、画”的有机交融与统一,以实现她在“导演阐述”中所提出的“兼有歌剧的庄重大气、话剧的深刻内蕴、舞剧的激情飞扬”这一美学目标。

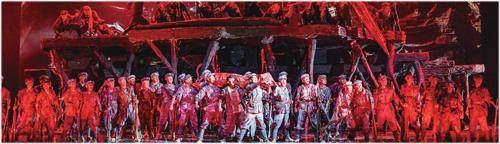

《血色湘江》的舞台演出证明,无论是编剧、作曲或舞美设计,还是主要演员、群众演员或合唱队、舞蹈队员,在陈蔚的宏观把控和统一调度之下,均在较高的审美层次上完成了各自的创造使命。演员的表演、舞美、服装等各个行当都较好地统一于导演的整体构思之中。我们看到,舞台美术以木刻式的黑、红色调构成该剧的写意性基调,惨烈的湘江之战场面以血红色为主,突出“血色湘江”的主色,并在多个场景中艺术地再现了瑶家山寨诗意盎然、风景如画之美。

而广西歌舞剧院的领导层,则在剧目成功首演(陈湘由高鹏扮演,凤鸣由吕薇扮演)之后,本着“边演边改”“常演常新”的原则,在广泛吸取同行专家和观众意见建议的基础上,对剧本、音乐、表导演及其整体舞台呈现进行了长达4年的修改、打磨与提高,并逐步完成了主要演员本院化目标——B组演员(陈湘由王良扮演,凤鸣由于添琪扮演)也日趋成熟,其歌唱、表演、说白的综合水平颇堪嘉许,已足可挑起大梁,并于2023年在厦门举行的“第二届全国优秀音乐剧展演”上获得同行与观众的一致称赞。

而《血色湘江》自2019年首演以来,在广西及全国各地巡演已达60场,线上线下观演的人数超过600万人次。

当然,若用“思想精深,艺术精湛,制作精良”标准来衡量,《血色湘江》依然存在若干不足。在剧本创作上,应加强陈湘戏剧动作的组织和内心情感的揭示,深化全剧这个第一主人公的形象刻画;在音乐创作上,还需精心打磨某些重点唱段,特别是陈湘和凤鸣的核心唱段,使之优美动听、入耳入心,便于在广大观众中传唱;在歌唱艺术上,演员还需加强声乐技能技巧和清晰吐字的训练,力争高水平地诠释作品内涵、塑造鲜明的人物形象。

2024年恰逢“湘江之战”90周年。我相信,届时《血色湘江》剧组必将以新面貌和新水平,将此剧打造成一部立得住、留得下、传得开的佳作,以此来隆重纪念“湘江之战”90周年,向那些牺牲在湘江的英雄们奉献出一部用鲜血與生命谱写的壮烈史诗,并激励当下观众继承先烈遗志,以创造新时代的辉煌史诗。