成人网络学习者的自我效能感、情绪与拖延的相互作用:交叉滞后研究

2024-03-13周莹

周 莹

(北京开放大学 人文与教育学院,北京 100081)

一、文献综述与研究假设

学业拖延,被定义为尽管预见到会带来不利后果,人们仍自愿推迟开始或完成某一计划好的任务(Steel,2007)。当前,在线教育被大规模应用于K-12以及高等教育中,而在线学习中拖延的破坏性更大(Asarta & Schmidt,2020),因为网络环境下的学习更依赖于个体的自我管理。

学业拖延研究的重点是其背后的心理和认知机制,已有理论认为自我效能感水平和负面情绪回避模式是影响拖延的重要因素。自我效能感是学业拖延的重要且稳定的因素(路翠艳,潘芳,方方,2021),它不仅决定着个体对自己能力的看法(柴晓运,王娟,2021),还影响面对和克服障碍的信心(Sari &Fakhruddiana,2019)。

拖延的情绪调节模型提出情绪对于拖延的影响,该理论认为推迟或躲避令人不悦的任务以获得暂时的积极情绪,却以牺牲实现长期目标为代价。情绪与拖延的关联性存在两个阶段,第一个阶段是通过拖延来减少痛苦,第二个阶段是拖延导致情绪困扰大幅提高,如愤怒、无聊、内疚和焦虑等消极感受由于拖延而产生(Rahimi,Hall,& Sticca,2023)。换言之,情绪与拖延之间存在相互作用关系。

在已有研究和理论基础上,本研究拟以网络成人学习者为研究对象,考察自我效能感、积极情绪和消极情绪对拖延的相互作用关系。

(一)自我效能感与拖延之间的相互作用

自我效能感是人们对自己成功完成制定任务的能力的信心。如果个体认为任务容易或相信自己的能力,就会去执行,并对结果持有积极预期,且较高的自我效能感也能减少个体对任务过程的负面体验,起到抑制拖延的作用。反之,若个体认为任务困难或对自己的能力不自信,则可能对执行过程和结果持有消极预期,倾向于逃避任务,从而延迟体验失败的消极情绪(代政,2023)。

持续的拖延往往会削弱个体的自我效能感,因为不断推迟任务或未能按时完成任务会导致个体对自己有效管理和完成未来任务的能力的信心下降,这种自我信念的减弱会形成一个自我强化的循环,进一步加剧拖延倾向。且经常拖延的人可能会认为自己的能力差,从而削弱了对自己在即将到来的挑战中取得成功的信心(To, Lo, Ng, Wong, & Choi, 2021)。

基于此本研究提出如下假设:

HP 1a:自我效能感负向预测下一个时间点的学业拖延。

HP 1b:学业拖延负向预测下一个时间点的自我效能感。

(二)消极情绪与拖延之间的相互作用

诸多研究一致强调负面情绪对拖延行为的影响。Sirois(2023)强调了焦虑与拖延倾向显著相关,尤其是当任务被视为具有威胁性时。Tian、Liu、Xiao和Lin(2023)发现,与厌恶相关的负面情绪显著预测拖延。

拖延与负面情绪之间存在密切联系,尤其是焦虑、压力、内疚、抑郁和整体负面情绪。Ferrari和Emmons(1995)认为拖延与内疚感之间的联系意味着未实现的目标会导致自责和内疚持续存在,从而加剧负面情绪状态。

基于此本研究提出如下假设:

HP 2a:消极情绪正向预测下一个时间点的拖延。

HP 2b:拖延正向预测下一个时间点的消极情绪。

(三)积极情绪与拖延之间的相互作用

Stanley和Schutte(2023)的积极功能宏观理论提出,积极情绪可以拓宽视野,鼓励参与任务从而减轻拖延。这些发现表明积极情绪在促进任务投入和减少拖延倾向方面发挥着关键作用。

揭示拖延如何影响积极情绪的研究十分有限,但有研究表明减少拖延与增强积极情绪之间存在联系。Wang、Zhou、Song和Xu(2023)的研究发现,拖延的减少与积极情绪的增加有关。Sirois和Pychyl(2013)的研究表明当个体努力遏制拖延倾向时,他们的积极情绪就会增加。这些研究表明减少拖延与增强积极情绪之间存在初步关系,这意味着减少拖延的努力可能会产生更积极的情绪状态。

基于此本研究提出如下假设:

HP 3a:积极情绪负向预测下一个时间点的拖延。

HP 3b:拖延负向预测下一个时间点的积极情绪。

(四)自我效能感和消极情绪之间的相互作用

Sui、Gong和Zhuang(2021)的研究表明自我效能感较高的人往往表现出较低水平的负面情绪。相反,较低的自我效能感通常与更容易经历负面情绪相关(Naeem, Weng, Ali, & Hameed, 2020)。因为当个体怀疑自己应对挑战的能力时,他们更容易出现严重的情绪困扰,或感觉无法改变学习结果的学生更有可能体验到负面的情绪(King & Gaerlan,2014)。

消极情绪则与更多失败的感知有关。Usher(2023)的研究指出,长期暴露在负面情绪中会破坏个体对自己有效管理任务的能力的自信,导致自我效能感下降。由于感知到的失败或挫折而产生的持续负面情绪会显著降低个人对其能力的信心,从而影响他们的自我效能感(Babij, Burnette, & Hoyt, 2020)。这些发现表明持续的负面情绪体验会削弱自我效能感,形成一种周期性模式,进一步带来负面情绪体验。

基于此本研究提出如下假设:

HP 4a:自我效能感负向预测下一个时间点的消极情绪。

HP 4b:消极情绪负向预测下一个时间点的自我效能感。

(五)自我效能感和积极情绪之间的相互作用

自我效能感较高的人往往会经历积极的情绪状态。Zou(2021)的研究表明自我效能感较强的人往往会体验更积极的情绪,例如:在追求健康相关目标时信心和动力增强。虽然这些发现表明自我效能感与积极情绪之间存在关联,但进一步的研究可以探索自我效能感有助于在不同领域和人群中培养积极情绪体验的机制和背景。

直接检验积极情绪对自我效能感影响的研究有限,Burić和Moe(2020)的研究表明,积极的情绪体验可以促进个人相信自己有能力实现健康相关目标,从而潜在地影响自我效能感。这些发现表明积极情绪可能在塑造和强化自我效能感方面发挥作用,有助于个人对自己在各个领域的能力建立信心。

基于此,本研究提出如下假设:

HP 5a:自我效能感正向预测下一个时间点的积极情绪。

HP 5b:积极情绪正向预测下一个时间点的自我效能感。

总的来说,尽管研究者在探索学业拖延原因,特别是自我效能感和情绪与拖延的交互作用中已经有了三者的关联性证据,但该研究领域的结论尚有一些不足之处。

第一,以往多数研究设计采用横断面研究,无法对前因和拖延结果之间的联系进行方向性推断,且无法解释作用效应的持续影响。第二,在拖延成因上设置单一自变量,大多数研究倾向于将自我效能感或特定情绪作为拖延的单一预测因素,可能忽略这些变量之间的综合影响或相互作用效应,如影响消极情绪状态的因素除了拖延之外,还可能是由于对自己能力的不自信,即自我效能感低,或困难任务带来的巨大挑战以及认知的不一致等。第三,多数研究支持自我效能感与拖延之间存在负相关关系,但仍有例外的结果,如极高的自我效能感并不总能保证完全没有拖延行为(Liu, Cheng, Hu, Pan, & Zhao, 2020),以高校教师为研究对象的纵向研究发现自我效能感与拖延之间没有显著的交叉滞后效应(Hall, Lee, & Rahimi,2019),自我效能感和拖延之间的关系并不一直适用于所有任务或领域,二者的关系可能因不同文化价值观而异(Graff, 2019)。总之,自我效能感和拖延之间的关系可能是非线性的关联。第四,作用效应的显现需要适宜的时间间隔,如纵向研究发现积极情绪无法预测次日的拖延行为,研究者认为应增加两次测量之间的时间间隔以使积极情绪对拖延的作用效应更加明显而持久(Rohimi, Hall, & Sticca, 2023)。

鉴于此,本研究纳入自我效能感、积极情绪和消极情绪等多个变量,采用纵向研究设计并间隔2个月采集数据,考察自我效能感、积极或消极情绪和学业拖延之间的动态相互作用关系。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究采用方便取样的方法在北京市成人远程高等教育院校选取本科生进行调查,数据在半年内三个时间点收集,每个时间点相隔2个月。从2022年2月开始,之后每隔两个月进行一次追踪测查。第一次数据收集时共有200人参加,其中有效问卷189份;因样本流失的原因,第二次有179人参加,有效问卷167份;第三次有171人参加,有效问卷155份。保留完整参与三次调查的139个有效样本,其中男性54人(38.8%),女性85人(61.2%),平均年龄35.03岁(标准差6.41)。

(二)变量测量

1.学习自我效能感

选用杨春和路海东(2015)修订的Pintrich和De Groot(1991)编制的学习与策略问卷(简称MSLQ)中文版中学习自我效能感分量表,一共有8个题目,采用6点Likert量表,从1到6表示非常不符合到非常符合,三次测量的Cronbach α系数分别为0.97、0.97、0.95,说明该量表可靠性良好。

2.积极情绪和消极情绪

采用邱林、郑雪和王雁飞(2008)修订的正性和负性情绪量表 (简称PANAS)中文版进行测量。量表包括两个维度(消极情绪和积极情绪)各9个问题。学生被要求指出他们在从事与他们的学习相关的任务时,他们通常在多大程度上感受到每种列出的情绪,采用6点Liket量表,从1到6表示“根本没有”到“非常强烈”。三次测量的积极情绪的Cronbach α系数为0.96、0.96、0.96,消极情绪的Cronbach α系数0.95、0.96、0.95,说明该量表可靠性良好。

3.学业拖延

采用中文版的拖延量表(陈贵,蔡太生,胡凤姣,张斌,2012),采用6点Liket量表,从1到6表示“非常不符合”到“非常符合”。所有得分加总,得分越高表示拖延行为越严重。三次测量的Cronbach α系数分别为0.77、0.72、0.76,说明该量表可靠性良好。

(三)统计方法

采用SPSS 23.0软件进行描述性统计分析、重复测量方差分析、相关分析,采用MPLUS 7.4软件进行可靠性分析和交叉滞后面板模型分析。

交叉滞后面板模型(CLPM)是纵向研究中采用的数据分析方法(Duncan,1969),用于探索多个时间点变量之间的方向关系和时间动态。它可以考察随着时间的推移,变量之间的相互影响,特别适合研究复杂的相互作用,如自我效能感、情绪和拖延之间的相互作用。该模型可以评估变量之间的双向作用路径,考察一个变量在较早时间点的变化如何预测另一个变量在随后时间点的变化,反之亦然。该方法涉及指定自回归路径(变量随时间的稳定性)、交叉滞后路径(一个变量的变化如何预测另一个变量随时间的变化)以及残差之间的潜在相关性。采用统计软件来估计模型参数,将指定模型与数据进行拟合,并使用各种指标评估其拟合优度。本研究的分析结构模型图1所示。

图1 自我效能感、情绪与拖延的交叉滞后检验模型

三、研究结果

(一)描述性统计分析

首先对三波次所有变量进行描述性统计分析,三波次(T1、T2、T3)纵向测量的自我效能感、积极情绪、消极情绪和拖延的得分平均值和标准差及重复测量方差分析的结果在表1中呈现。由表1可知,在三波次测量中,随着时间推移,自我效能感、消极情绪和拖延均有降低,从η²(方差分析效应量)来看,三波次时段在自我效能感中表现出较大的时间效应。

表1 三个时间点(T1、T2、T3)三变量测量结果(M±SD)及重复测量方差分析结果

事后比较结果显示,三个时间点测得的自我效能感存在显著差异(p<.05,p<.001),T1测得的自我效能感显著高于T2及T3测得的自我效能感,而T2和T3测得的自我效能感差异不显著。三个时间点测得的消极情绪存在显著差异(p<.05),T1和T2测得的消极情绪显著高于T3测得的消极情绪,而T1和T2测得的消极情绪差异不显著。三个时间点测得的拖延存在显著差异(p<.05,p<.001),T1测得的拖延显著高于T2和T3测得的拖延,而T2和T3测得的拖延差异不显著。三个时间点测得的积极情绪之间的差异不显著。

(二)相关分析

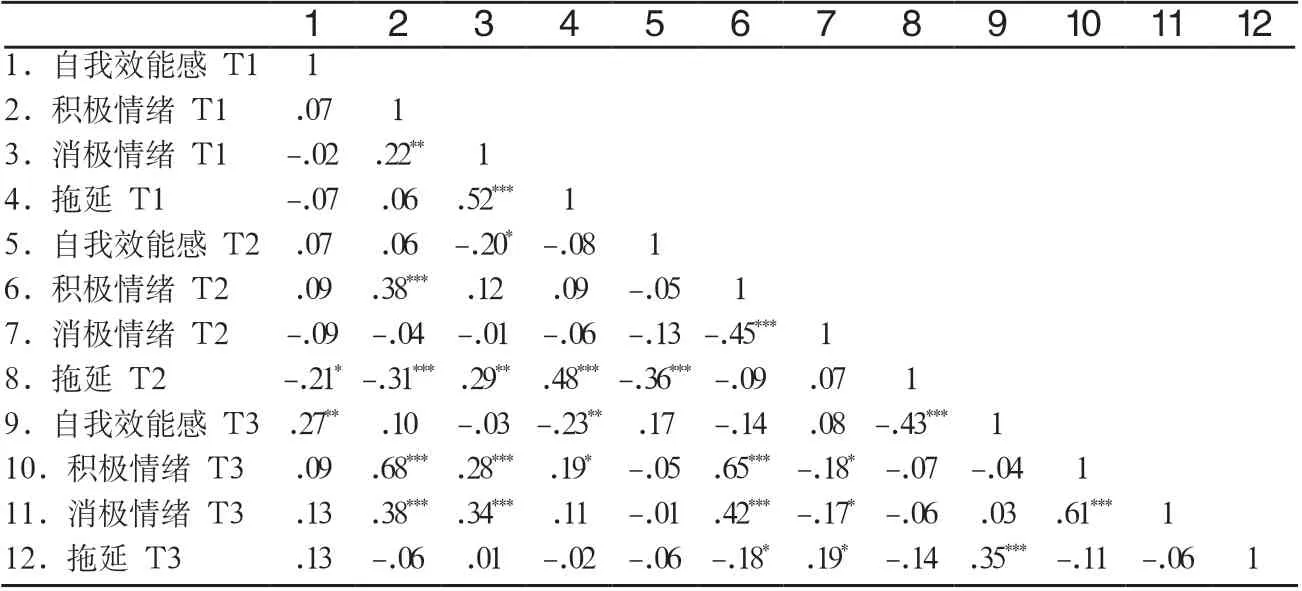

三波次测量的变量的相关性呈现在表2中,三波次测量的自我效能感、积极情绪、消极情绪和拖延均呈现出一定的关联性,如T1测量的和T3测量的相关显著;积极情绪的测量中,T1测量的和T2、T3测量的,以及T2和T3测量的相关显著;消极情绪的测量中,T1测量的和T3测量的,以及T2和T3测量的相关显著;拖延的测量中,T1测量的和T2测量的相关显著。

表2 所有变量的相关系数

T1时间点的消极情绪与拖延存在显著相关(r=0.52,p<.001),积极情绪与消极情绪存在显著相关(r=0.22,p<.01);T2时间点的自我效能感与拖延存在显著相关(r=-0.36,p<.001),积极情绪与消极情绪存在显著相关(r=-0.45,p<.001);T3时间点的自我效能感与拖延存在显著相关(r=0.35,p<.001),积极情绪与消极情绪存在显著相关(r=0.61,p<.001)。

(三)可靠性分析

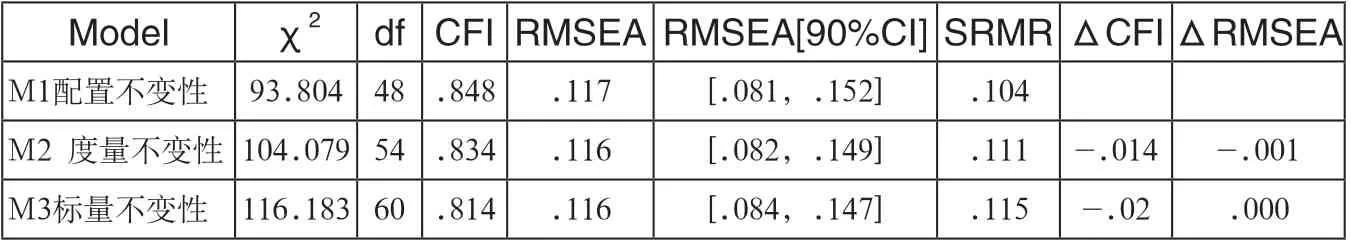

本研究检验了自我效能感、积极情绪和拖延跨时间的测量不变性。在模型M1(配置不变性)中,所有参数都是跨时间点自由估计。在模型M2(度量不变性)中,将所有时间点的因子载荷约束为相等。在模型M3(标量不变性)中,进一步将截距限制为在所有三个时间点相等。结构配置不变性是通过测量不约束模型M1的拟合指数;度量不变性是通过比较模型M2和M1;标量不变性是通过比较模型M3和M2。本研究将CFI减少量.01并且RMSEA增量.015看作是不变性的标志(Cheung & Rensvold,2002)。表3的结果说明测量一致性,因而后续的交叉滞后模型分析采用模型M3。

表3 测量模型拟合指数

表3中的配置不变性表示所有参数都是跨时间点自由估计;度量不变性表示将所有时间点的因子载荷约束为相等;标量不变性表示进一步将截距限制为在所有三个时间点相等。χ2表示卡方;df表示自由度;CFI表示比较拟合指数;RMSEA表示近似误差均方根;SRMR表示标准化均方根误差。

(四)自我效能感、情绪和拖延的交叉滞后分析

本研究采用传统CLPM来考察自我效能感、积极情绪和拖延之间的交叉滞后路径,同时测量变量的稳定性(如自回归路径)以及个体间变量之间的时间内相关。本研究首先测试跨时间点的路径一致性;该结果表明无约束模型并未比约束模型有显著提高(ΔCFI<.001,ΔRMSEA<.001)。模型显示与数据拟合良好(χ2=18.735,df=9,p<.05,CFI=.97,RMSEA=.09,[90%CI=.028~.145],SRMR=.065)。

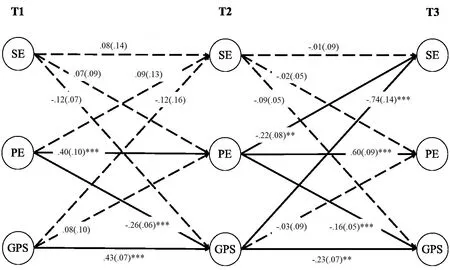

自我效能感、积极情绪与拖延之间的交叉滞后路径系数如图2所示。其中,SE为自我效能感的潜变量;PE为积极情绪的潜变量;GPS为拖延的潜变量。虚线及对应数字表示不重要的路径。图中报告标准化系数和标准差。

图2 自我效能感、积极情绪和拖延之间的纵向关联

对于自我效能感、消极情绪和拖延来说,所有路径都被约束为在所有时间点上相等。模型显示与数据拟合良好(χ2=33.976, p<.001, CFI=.814,RMSEA=.141, 90%CI=[.093,.193],SRMR=.063)。

自我效能感、积极情绪与拖延三个变量的三波次交叉滞后检验模型如图2所示。T1的积极情绪显著预测T2的拖延(β=-0.26,p<.001)、积极情绪(β=0.40,p<.001),T1的拖延可以显著预测T2的拖延(β=0.43,p<.001);T1的自我效能感不能显著预测T2的拖延、积极情绪、自我效能感。T2的积极情绪显著预测T3的拖延(β=-0.16,p<.001)、自我效能感(β=-0.22,p<.01)、积极情绪(β=0.60,p<.001),T2的拖延显著预测T3的自我效能感(β=-0.74,p<.001)、拖延(β=-0.23,p<.01);T2的拖延不能显著预测T3的积极情绪,T3的自我效能感不能显著预测T3的拖延、积极情绪、自我效能感。

以上研究结果支持假设HP 1b、HP 3a、HP 5b,即T1的积极情绪负向预测T2的拖延,T2的积极情绪负向预测T3的拖延,T2的拖延负向预测T3的自我效能感,T2的积极情绪正向预测T3的自我效能感。

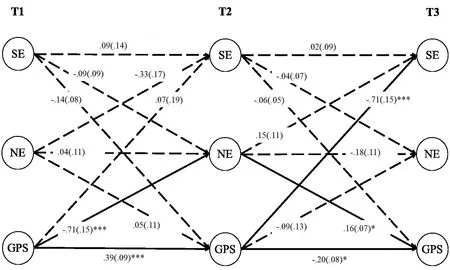

自我效能感、消极情绪与拖延之间的交叉滞后路径系数如下页图3所示。其中,SE为自我效能感的潜变量;NE为消极情绪潜变量;GPS为拖延的潜变量。虚线及对应数字表示不重要的路径。图中报告标准化系数和标准差。

图3 自我效能感、消极情绪和拖延之间的纵向关联

自我效能感、消极情绪与拖延三个变量的三波次交叉滞后检验模型如下页图3所示。T1的拖延显著预测T2的消极情绪(β=-0.71,p<.001)、拖延(β=0.39,p<.001),T1的拖延不能显著预测T2的自我效能感;T1的自我效能感不能显著预测T2的拖延、消极情绪、自我效能感,T1的消极情绪不能显著预测T2的拖延、消极情绪、自我效能感。T2的消极情绪显著预测T3的拖延(β=0.16,p<.001),T2的拖延显著预测T3的自我效能感(β=-0.71,p<.001)、拖延(β=-0.20,p<.001);T2的拖延不能显著预测T3的消极情绪,T2的消极情绪不能显著预测T3的自我效能感、消极情绪,T2的自我效能感不能显著预测T3的拖延、消极情绪、自我效能感。

以上研究结果支持假设HP 2a和HP 1b、部分支持假设H2b,即T2的消极情绪显著正向预测T3的拖延,T2的拖延显著负向预测T3的自我效能感,而T1的拖延显著负向预测T2的消极情绪。

四、研究讨论

本研究采用纵向研究设计考察了成人网络学习者自我效能感、积极情绪、消极情绪与拖延之间的发展关系及变化特点,研究结果显示出自我效能感和拖延随时间发展而呈现下降趋势。不同时间点的自我效能感、积极情绪或消极情绪和拖延之间存在动态的相互作用。早期的积极情绪与随后的拖延表现出一致的负性关联,突出了其为防止延迟的潜在缓冲作用。中间时间点的拖延会对后期的自我效能感产生负面影响,表明这些结构之间存在相互关系。此外,积极情绪对后期的自我效能感表现出积极的预测作用。中间阶段的消极情绪显著预测了后期的拖延加剧,强调了它对任务投入的不利影响。这些发现强调了在理解拖延行为模式时考虑其复杂成因及波动轨迹的重要性。

(一)拖延对未来自我效能感的预测作用

以横断研究结果来看,与以往研究(潘懿婧,孙远,许磊,潘晨阳,2023)一致的发现是,同一时间点的自我效能感与拖延之间存在显著负相关(如T2时)。但也存在不一致结果,如T3测量的自我效能感与拖延之间存在显著正相关,T1测量的自我效能感与拖延之间相关不显著。有研究提出两者之间的关系并不总是显著负相关的(Silva, Smith, & Facciolo,2020),因为没有挖掘拖延的真正原因或者将拖延分为主动和被动拖延来讨论,主动拖延与自我效能感正相关,因为主动拖延者相信自己即使推迟时间也能完成任务,此时的拖延行为属于策略性的,而个体对自己驾驭作业或学习的能力是有自信的。

自我效能感和情绪的作用在个体内部对拖延的影响是逐步显现的(Rozental &Carlbring, 2014),而横断研究设计只能在个体间水平上得出结论。因此,本研究的交叉滞后设计意义在于阐明跨时间点的自我效能感与拖延关系的细微差别,考虑拖延类型的变化以及需要通过纵向设计探索个体内部动态以获得全面理解。

以纵向研究结果来看,拖延对自我效能感具有显著的正向纵向预测作用,而自我效能感对拖延并未发现显著的纵向预测作用,该发现挑战了自我效能感对拖延产生负面影响的传统观念。拖延的人会感到较高的自我效能感是因为他们可能擅长在最后期限前完成任务,即使他们拖延了,他们能够集中注意力、发挥潜力,并完成工作。这种成功体验会增强他们的自我效能感,即相信自己能够完成任务并取得成功。然而,长期拖延可能会带来压力和焦虑,影响最终表现,所以个体应管理时间、制定计划以避免拖延。该发现凸显了拖延、自我效能感和平衡时间管理以优化学习效率和心理健康的需要之间复杂的相互作用。

(二)积极的情绪有助于减少未来的拖延行为

以横断研究结果来看,与以往研究(Rahimi &Vallerand, 2021)不一致的发现是,在同一时间点,积极情绪与拖延没有显著相关,可能是因为它们是两种不同的心理状态或行为。积极情绪通常与动力、目标设定和行动相关,而拖延则是行为延迟或推迟完成任务的倾向。尽管积极情绪可能有助于增强动力和行动意愿,但一个人可能仍然会因为其他原因拖延,如任务的挑战性、兴趣、时间管理技能等。因此,尽管积极情绪有助于提升工作效率,但它并不必然与拖延直接相关,这种不一致凸显出作为独立行为倾向的拖延的复杂性和多面性。这种差异表明虽然积极情绪可以提高效率,但它们对拖延的直接影响仍然不稳定,因为拖延具有多方面的性质,受到积极情绪状态之外的任务性质、个人特质的影响。

以纵向研究结果来看,积极情绪对拖延具有稳定的预测作用,前一次测量的积极情绪显著负向预测后一次的拖延。这与最新的纵向滞后研究(Hall, Lee,Rahimi, 2019)结果一致,抱有积极情绪的学生不会拖延,例如:在完成学业任务时感受到希望的学生对自己的学习能力充满信心,从而减轻拖延症。因此,积极情绪能减少随后的拖延行为。可能是因为积极情绪使人们更倾向于行动起来,而不是拖延。当人们感到充满活力时,他们更有动力去追求目标。这种心态可能会促使人们更积极地规划和执行未来的任务,减少了拖延的可能性。这些一致的发现强调了积极情绪作为一种激励力量的潜力,通过培养积极主动的目标追求和以行动为导向的心态,引导个体远离拖延行为。

(三)拖延对未来消极情绪的预测作用

以横断研究结果来看,与以往研究(周成燕,2022)不一致的是,同一时间点的积极情绪与消极情绪存在显著正相关(如T2时),这个结果挑战了积极情绪和消极情绪是截然不同的感受且呈负相关的观点。关于积极和消极情绪的同时间点显著正相关的研究(An, Ji, Marks, & Zhang, 2017)证实在很多场景中个体是可以同时感到快乐和悲伤的,如在毕业、结婚等重大生活事件中。这一发现强调了情绪的复杂性,表明积极情绪和消极情绪可以交织在一起,对于情绪体验的研究应有更细致的分析。

以纵向研究结果来看,消极情绪对拖延具有显著的纵向预测作用,前一次测量的消极情绪显著正向预测后一次的拖延。这与将拖延视为一种情绪调节形式的理论相一致,即个体通过拖延行为来减轻与任务启动相关的负面情绪(Balkis & Duru, 2016)。例如:开始写期末论文的学生可能会突然感到焦虑,为了减轻这种焦虑,他们停止写作并开始做其他事情(如看电视或玩游戏),他们对短期情绪修复(即降低焦虑)的关注是以牺牲长期目标为代价的(如完成论文、在这门课上取得好成绩)。最近的纵向研究(Hall et al.,2019)也呼应了该观点,表明负面情绪,特别是焦虑和羞耻,可以正向预测拖延。这些一致结果强调了消极情绪作为学业拖延的前兆作用,强调了追求短期情绪调节对长期目标的损害。

然而,拖延对消极情绪却具有显著的负性纵向预测作用,前一次测量的拖延显著负向预测后一次的消极情绪,该发现挑战了认为拖延会加剧消极情绪的看法。一种原因是拖延者具有更强的适应力和应对压力的能力,遇事保持积极态度,从而减少了因为拖延行为而产生的消极情绪。此外,他们也可能更善于应对挑战,从而避免了消极情绪的产生。另外,拖延行为可能不一定直接导致消极情绪,而可能受到其他因素的影响,如个人态度、社会支持等。这些因素可能会干扰拖延行为和消极情绪之间的直接关系。这个现象需要更深入的研究来解释其背后的机制和影响因素。

(四)研究意义

本研究对于行为心理学和情绪调节领域具有一定的理论意义。传统观点将拖延归因为自我调节或认知因素,而本研究重新审视了拖延成因,强调了情绪和自我效能感的双重作用,有助于将情绪因素纳入现有拖延理论框架。重新定义情绪对拖延行为的动态作用,凸显了情绪和拖延之间的复杂相互作用关系。

本研究对于设计遏制破坏性拖延的干预措施具有重要意义。通过了解自我效能感、情绪和拖延的复杂相互作用关系,促使采取更全面的方法开展拖延干预,通过将增强情绪调节能力和自我效能感的技术相结合,解决导致任务延迟的潜在情绪和自我认知问题。

(五)研究不足与展望

本研究的不足主要体现在测量学和方法学方面。在测量学方面,问卷调查拖延情况时,兼顾一般情况和具体事件的自我报告,有助于更深入且更真实地展现变量间关系。又如测量的时间点(如测量时间与节假日重叠,导致客观推迟学习)产生测量偏差(问卷中要求被试者回顾过去一周的情况),而且不同个体的节假日可能因为民族文化而有所区别,这也可能造成被试者的报告结果偏差。

方法学方面,仅用问卷可能导致反应偏差、社会期望效应以及无法反映背后根本原因等问题,可以进一步采用替代性的深度内容采集和分析方法,如访谈法、日记文本分析、客观行为数据等,以提供更丰富的定性分析,补充和增强内容深度。

本研究为未来提供启发借鉴。考虑额外的中介或背景因素,如时间管理倾向可以作为干预目标。未来的研究还需要提出对拖延行为影响最大的特定负面情绪,如羞耻、内疚、恐惧或悲伤。教育实践中,如在教学设计中规定学习作业时间,向学生传授目标设定和自我监控培训等策略,这些干预措施不仅有助于减少学术领域的拖延行为,还可以打破拖延与自我效能感的恶性循环。