生物多样性和生态系统保护的伦理之争

——环境伦理学主要流派综述

2024-03-13黄世忠博士生导师

黄世忠(博士生导师)

一、引言

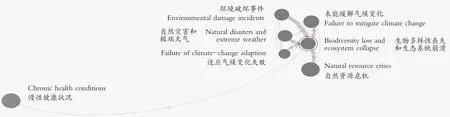

世界经济论坛发布的《2023 年全球风险报告》(第18版)显示,全球未来十年十大风险依次是:未能缓解气候变化、适应气候变化失败、自然灾害和极端天气、生物多样性丧失和生态系统崩溃、大规模非自愿移民、自然资源危机、社会凝聚力削弱和社会两极分化、广泛网络犯罪和网络不安全、地缘经济对抗、大规模环境破坏事件(WEF,2023)。在经济、环境、地缘政治、社会和技术的十大风险中,环境风险占了六个,且前四大风险均为环境风险。世界经济论坛认为,人类干预对全球自然生态系统复杂而微妙的平衡产生了负面影响,而且可能导致连锁反应,未来十年里生物多样性丧失和生态系统崩溃等六大环境风险与社会经济风险相互作用,将形成一种危险的叠加风险组合,严重威胁人类和其他物种的健康状况,如图1所示。

图1 环境风险的危险组合

联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)2019年发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》印证了世界经济论坛的看法。该评估报告指出了生物多样性和生态系统保护面临的严峻挑战:三分之一的表层土壤已经退化,亚马逊的雨林过去50 年减少了17%,32%的森林遭到严重破坏,85%的湿地已经消失,55%的海域被商业捕捞覆盖,33%的鱼类被过度捕捞,50%的珊瑚礁被毁灭,1970年以来70%的淡水物种和60%的脊椎动物物种在减少,过去10年41%的已知昆虫物种已经减少。人类活动正在侵蚀生态系统的根基,对陆地和海洋生态以及物种多样性造成严重破坏,大约有100万种动植物正面临灭绝的风险,由人类活动引发的第六次物种大灭绝的程度远超前五次物种大灭绝(黄世忠,2022)。尽管如此,人类对生物多样性丧失和生态系统退化的重视程度远不及气候变化。气候变化披露准则理事会(CDSB)审阅了欧盟50 家最大公司2020 年按照非财务报告指令(NFRD)披露的报告,结果发现只有46%的公司披露了生物多样性信息,而披露气候变化信息的公司比例高达100%(CDSB,2021)。《中国上市公司ESG发展报告(2023年)》同样表明对生物多样性缺乏足够的关注,2022年只有15.1%的上市公司披露了生物多样性信息,而披露环境管理体系、水资源使用、能源利用、自然资源消耗与管理、有害排放与废弃物、气候变化应对等环境信息的上市公司占比分别为71.47%、45.26%、57.98%、38.24%、67.39%和22.82%(中国上市公司协会,2023)。为何环境风险如此突出?为何对生物多样性和生态系统保护缺乏应有的关注?表面上看,这是经济增长与环境保护之间的矛盾使然,深入分析后可以发现,这其实是人类长期秉持不正确的环境伦理观所致。

人类如何看待其与自然的关系,是否将道德责任和道德关怀延伸至其他物种和生态系统,终将影响生物多样性和生态系统的保护,最终也必然对人类、其他物种和整个地球生态的可持续性和可持续发展产生深远影响。为此,本文通过梳理环境伦理学的主要流派,分析生物多样性和生态系统保护的伦理之争及其启示意义。

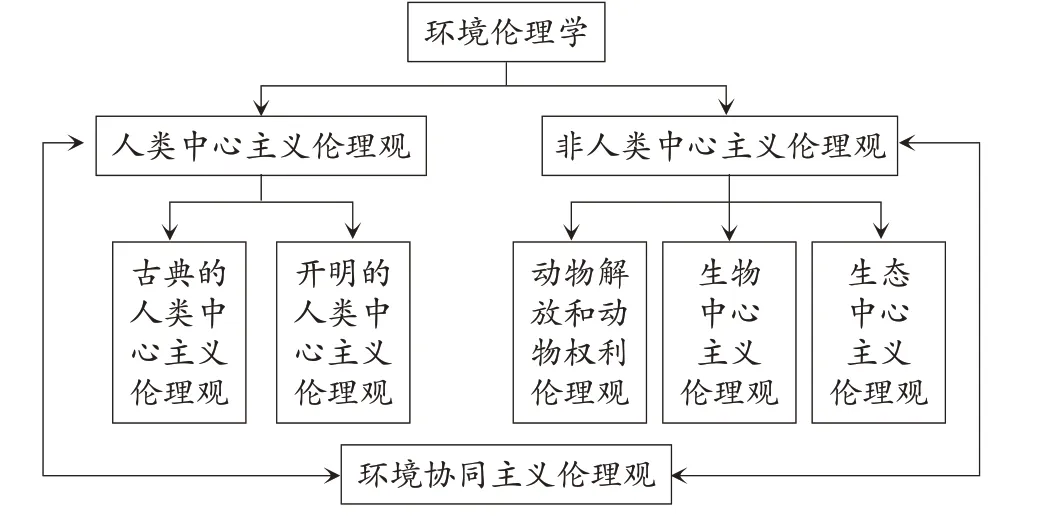

传统上,伦理学的范畴仅限于人与人以及个人与社会之间,对于应否将伦理学的范畴扩大至其他非人类物种甚至整个生态系统的争论由来已久。20世纪60年代以来,随着环境问题日益尖锐,人类不断反思生物多样性丧失和生态系统退化的根源所在,逐渐认识到现有的伦理观不利于生物多样性和生态系统保护,主张将伦理学的范畴延伸至其他非人类物种和整个生态系统的观点逐渐占据上方,并催生了环境伦理学(Environmental Ethics)。环境伦理学亦称生态伦理学(Ecological Ethics),关注的是人与自然界的道德关系,支配这些关系的伦理原则决定了人类对地球自然环境和生活于其中所有动植物的责任和义务(泰勒,2010)。环境伦理学的核心问题是如何看待人与自然的关系,焦点在于人类与其他物种是否平等、其他物种是否具有天赋权利、道德范畴应否延伸、物种具有哪些价值。对于这些问题的不同看法,形成了两种迥异的环境伦理观:人类中心主义(Anthropocentrism)伦理观和非人类中心主义(Non-anthropocentrism)伦理观。近年来,为了调和这两种针锋相对的伦理观,又派生出一种折衷的环境伦理观,即环境协同主义(Environmental Synergism)伦理观,如图2所示。

图2 环境伦理学的主要流派

二、人类中心主义伦理观

人类中心主义伦理观具体又可分为古典的人类中心主义伦理观和开明的人类中心主义伦理观。

1.古典的人类中心主义伦理观。古典的人类中心主义伦理观是一种最为悠久和最具影响力的环境伦理观。在人与自然的关系上,这种伦理观把人类视为世界甚至宇宙的中心,认为人类在所有物种中居于绝对的主宰地位,具有改造自然、征服自然、统治自然的天赋权利;在物种等级的观念上,这种伦理观认为不同物种之间有贵贱之分,人类独立于自然并优越于自然界的其他生命和物种;在道德范畴的延伸上,这种伦理观认为人类理应是其他物种天然的道德代理人,道德范畴应仅限于人类,只有人类才有资格享受道德关怀,反对将道德范畴延伸至其他物种或生态系统,不应给予其他非人类生命道德关怀。在物种价值的看法上,这种伦理观认为只有人类才有内在价值(Intrinsic Value),其他物种和生态系统没有内在价值,只有工具价值(Instrumental Value),当它们可供人类利用或可造福人类时,它们才有价值可言。现在我们所经常使用的一些术语如自然资源、自然资本、生态服务等,都是古典的人类中心主义伦理观的映射。

古典的人类中心主义伦理观,其最早的思想基础源自基督教的圣经。《圣经:创世纪》第一章有这样的一些叙述:“上帝说,我们要照着我们的形象,按我们的式样造人,并让他们统治海上的鱼、天空的鸟、地上爬行的各种牲畜和动物。于是,上帝按其形象创造了人,按上帝的形象创造了他自己;创造了男人和女人。上帝赐福他们,并对他们说,要生育繁衍,遍布大地,征服大地;要统治海里的鱼、天空的鸟和大地上的各种生物”(Singer,1975)。可见,基督教赋予人类高于其他物种的神圣权利,为人类中心主义伦理观的确立提供了依据。

除了圣经,一些著名哲学家的论述也为古典的人类中心主义伦理观提供了理论基础。亚里士多德(Aristotle,公元前384 ~公元前322年,希腊哲学家)在其《政治学》一书中指出:“植物为动物而存在,野兽为人类而存在,其中的家畜供人类役使和食用,野兽(无论如何其中大多数)是为了供人类食用或作为其他生活用品,如衣服和各种工具。”“由于自然不会毫无目的,或徒然无益,她创造的所有动物都是为了人类,这是千真万确的”(Singer,1975)。作为公认的思想家,亚里士多德对动植物的认知尚且如此偏执并充满人类中心主义的色彩,其他人对自然界的认知局限就更难以避免。同样地,被公认为西方近现代哲学重要奠基者的笛卡尔(René Descartes,1596 ~1650 年,法国哲学家、数学家和物理学家)也认为:“人类优越于动植物是因为人类既有肉体,又有灵魂或精神,而动植物只有肉体。正是人类的精神使得我们有理性和自由意志。如果没有精神,我们就只会是机械般行动的人,即只是有生理反应的机械装置。动物恰好是如此,因为它们只有物质实体,所以它们只有物质的属性。动物在本质上与无生命的物体没有什么区别。这一点也适用于植物。马、狗之类的动物感觉不到疼痛,因此,我们可以随意对待它们”(泰勒,2010)。笛卡尔认为动植物没有疼痛感显然与现代科学相悖,存在的时代局限性显而易见,以此为由主张人类可以随意甚至残酷对待动物,经常被动物福祉保护主义者诟病。被视为继苏格拉底、柏拉图、亚里士多德之后西方最具影响力的思想家康德(Emmanuel Kant,1724 ~1804 年,德国哲学家、德国古典哲学创始人)也认为,动植物只有工具价值,没有内在价值,更不存在天赋价值(Inherent Value),不主张将道德范畴延伸到非人类的生物或其他生态系统。康德在《伦理学讲义》中指出:“就动物而言,我们没有直接的义务。动物没有自我意识,仅仅是达到目的的手段,人才是目的”(Singer,1975)。与亚里士多德和笛卡尔一样,康德对动植物也带有明显的傲慢与偏见,人类中心主义伦理观跃然纸上。

古典的人类中心主义伦理观具有浓郁的生态沙文主义色彩,容易导致人类将自然界的动植物视为可以任意攫取的原材料仓库,或者以粗暴残忍的方式对待动植物。这种伦理观日益受到批判,甚至被认为是当今世界生物多样性丧失和生态系统退化的历史根源。20世纪中叶以来,伴随着经济社会的迅猛发展,人类也面临着空前严峻的生态危机,迫使学界从不同角度反思生态危机的根源。在这种背景下,林恩·怀特(Lynn White Jr.,1907 ~1987年,美国中世纪历史学家)1967年在《科学》杂志上发表了《我们的生态危机的历史根源》一文,指出“犹太—基督教的人类中心主义”是我们所面临的生态危机的历史根源。这种古典的人类中心主义构成了西方文明的信念和价值观基础,赋予人类为满足自己的欲望而征服和统治自然的神圣权利。此外,基督教将自然界的动植物视为没有生命和情感的资源,为人类毫无节制地掠夺自然资源提供合理化基础(White,1967)。

2.开明的人类中心主义伦理观。为了弥补古典的人类中心主义伦理观对非人类物种缺乏道德关怀的缺陷,促使人类以更加文明的方式善待动植物,威廉·H.默迪(William H.Murdy,1914 ~2000年,美国生物学家)和布莱恩·G.诺顿(Bryan G.Norton,生于1944年,美国哲学家)提出了开明的人类中心主义伦理观。

1975 年,默迪在《科学》杂志上发表了《人类中心主义:一种现代版本》,将人类中心主义区分为前达尔文人类中心主义(Pre-Darwinian Anthropocentrism)与达尔文人类中心主义(Darwinian Anthropocentrism),前者认为自然界的其他物种是为人类利益而存在的,后者则认为自然界的其他物种是为其自身利益而存在,物种的生存是一种优胜劣汰的自然选择(Murdy,1975)。以此为基础,默迪指出并非只有人类才是价值的源泉,自然界的事物也同时具有工具价值和内在价值,作为工具价值,它是按照自然物对于人种延续和良好存在等有益于人的特性而赋予的价值,作为内在价值,它是指自然物本身就是目的(徐雅芬,2009)。默迪提出的现代版本人类中心主义伦理观是对古典人类中心主义伦理观的发展,有利于人类以更加文明的方式善待自然界的动植物,因而属于开明的人类中心主义伦理观。

诺顿在《环境伦理学与弱式人类中心主义》一文中指出,古典的人类中心主义伦理观容易导致人类不惜代价甚至以残忍的方式向自然界索取动植物资源以满足其贪得无厌的需求。他认为:只从感性偏好(Felt Preference)出发,在处理人与自然的关系时,将满足人类短期利益和不受节制的需要作为至高无上的伦理价值观,称为强式人类中心主义(Strong Anthropocentrism)伦理观;而从感性偏好出发,经过理性评估后以满足人类长远利益和合理需要的深思熟虑偏好(Considered Preference)作为指导原则的伦理价值观,称为弱式人类中心主义(Weak Anthropocentrism)伦理观(Norton,1984)。弱式人类中心主义伦理观比较开明,其基于人类自身利益和代际公平的出发点,主张将道德范畴扩大到非人类的自然存在物(动植物和非生命存在物),以更加文明的方式对待自然界的动植物。弱式人类中心主义伦理观在承认人类对自然界的主宰地位的基础上,主张对人类的利益和需要进行适当的限制,反对将人类非理性的利益和需要绝对化并无条件地凌驾于其他物种之上,认为自然界的存在物有其内在价值,而不仅仅具有工具价值。开明或弱式人类中心主义伦理观尽管只是对古典或强式人类中心主义伦理观的有限修正,但更有利于生物多样性和生态系统的保护,无疑是对人类中心主义伦理观的发展和跃升。

三、非人类中心主义伦理观

与人类中心主义伦理观不同,非人类中心主义伦理观秉持物种平等的观念,并不认为人类比其他物种更加高贵,而是将人类视为大自然众多物种中的平等一员,主张所有物种均具有天赋权利,人类不应是大自然的主宰者,而是与其他物种一起组成生命共同体(Community of Life),所有物种均有其内在价值,非人类物种的价值独立于其对人类的价值,因此作为智人(Homo Sapiens)的人类对其他物种和生态系统负有道德义务和责任。相较于人类中心主义伦理观,非人类中心主义伦理观更有利于对生物多样性和生态系统的保护。非人类中心主义伦理观可大致分为三个流派:动物解放和动物权利(Animal Liberation and Animal Rights)伦理观、生物中心主义(Biocentrism)伦理观和生态中心主义(Ecocentrism)伦理观。

1.动物解放和动物权利伦理观。叔本华(Arthur Schopenhauer,1788 ~1860 年,德国哲学家)说过,残忍对待动物的人,对待人也不会仁慈。林肯(Abraham Lincoln,1809 ~1865年,美国前总统)认为,上帝的创造物,即使是最低等的动物,皆是生命合唱团的一员,并直言不讳地表明他不喜欢只针对人类需要而不顾及猫、狗等动物的任何宗教。圣雄甘地(Mahandas K.Gandhi,1869 ~1948 年,印度国父)则尖锐地指出,一个国家的道德是否伟大,可以从其对待动物的态度上看出。三位伟人对动物的立场,折射出他们都是动物解放和动物权利伦理观的拥趸。

动物解放和动物权利伦理观的理论基础可以追溯到杰里米·边沁(Jeremy Bentham,1748 ~1832 年,英国哲学家、经济学家、社会改革家、功利主义哲学创始人)。针对人类虐待动物,边沁有感而发,他在《道德与立法原则导论》第17章中指出:其他动物可能获得只有暴君之手才会剥夺的那些权利的那一天或许会来到。法国人发现,皮肤黝黑不应成为放弃一个人的理由。或许有一天人们会认识到,腿的数量、皮肤的绒毛、骶骨的消失都不足以成为让一个有感知能力的生命遭受被遗弃厄运的理由。还有什么别的理由划出这条不可逾越的界线?难道是推理或是话语能力吗?可是,一匹成年的马或一条成年的狗,其理性和话语能力是出生一天、一周乃至一个月的婴儿所不能相比的。即便如此,那又怎样?问题不是它们能否推理或说话,而是它们能感受到痛苦吗(Singer,1975)?

受到边沁关于动物有感受痛苦能力论断的启示,彼得·辛格(Peter Singer,生于1946 年,澳大利亚哲学家,动物解放和动物权利学派的创始人之一)借鉴黑人和妇女争取平等权利解放运动的观点,在1987 年出版了《动物解放》一书,在生物多样性保护进程中吹响了振聋发聩的号角,掀起了一场声势浩大的尊重动物权利、解放动物、保护和善待动物的运动。辛格认为,所有能够享受快乐或感受痛苦的生物,其利益都应该在任何影响它们的道德决策中加以考虑。此外,一种生物应该得到什么样的道德考虑,应当取决于其所拥有利益的性质(它能够享受什么样的快乐或感受什么样的痛苦),而不是它碰巧属于哪个物种(Singer,1975)。他认为,动物与人一样具有感受痛苦和享受快乐的能力,应当将道德关怀从人类扩大到动物身上,以改善动物的境遇。辛格极力反对工业化的动物饲养和动物试验,因为这会剥夺动物的五项基本权利(转身、梳毛、站立、躺下、伸展四肢)。动物的这五项基本权利,与英国农场动物福利委员会1967年提出的动物五项基本自由(5F)相契合,5F分别为:Freedom from hunger and thirst(享有不受饥渴的自由),Freedom from discomfort(享有生活舒适的自由),Freedom from pain,injury and disease(享有不受痛苦、伤害和疾病的自由),Freedom from fear and distress(享有生活无恐惧和无悲伤的自由),Freedom to express normal behavior(享有表达天性的自由)。辛格指出,唯有素食,才是动物解放的根本出路,为此,他极力倡导素食主义,并身体力行。《动物解放》的最大贡献在于提出和论述物种歧视主义(Speciesism),即一种偏袒人类成员利益而压制其他物种利益的偏见或偏颇态度。在辛格看来,物种歧视主义与种族主义和性别歧视没有本质区别,应当将反对种族主义和性别歧视的平等原则延伸至动物解放和动物保护上。

动物解放和动物权利的另一个代表性人物是汤姆·雷根(Tom Rogan,1938 ~2016 年,美国哲学家、动物保护运动活动家)。1986年,雷根出版了《动物权利研究》,把动物权利运动与人权运动相提并论,主张把自由、平等和博爱的原则用到动物身上。雷根认为,动物与人类一样都是生命主体(subject-of-a-life),拥有独立于人类的内在价值和天赋价值,因而拥有道德权利,包括享受快乐和免遭痛苦的权利,呼吁人类以尊重人权的逻辑对待动物,把人道主义扩展到动物身上,使它们享有被尊重的权利(Rogan,1986)。与辛格一样,雷根也吁请人类改变饮食习惯,拥抱素食主义。

以辛格和雷根为代表的动物解放和动物权利伦理观,追求三大目标:完全放弃将动物用于科学试验;完全放弃商业性动物饲养;完全消除商业性和娱乐性狩猎和捕兽。这三大目标固然可以大幅提升动物的福祉和境遇,但却与人类福祉格格不入,既不利于人类的医学研究,也有损于畜牧业的生计来源。此外,辛格和雷根极力倡导的素食主义,虽有助于维护动物的生命权,但却忽略了植物也有生命的事实,也限制了人类选择饮食习惯的自由。

2.生物中心主义伦理观。不同于动物解放和动物权利伦理观,生物中心主义伦理观将道德范畴从动物扩大到包括植物在内的所有生物。生物中心主义伦理观最具代表性人物非阿尔贝特·史怀哲(Albert Schweitzer,1876 ~1965年,德国/法国哲学家、神学家、音乐家和医学家,1952年诺贝尔和平奖获得者)莫属。爱因斯坦曾说“阿尔贝特·史怀哲是这个世纪最伟大的人物,像他那样理性地集善和对美的渴望于一身的人,我几乎没有发现过。”史怀哲30岁前从事哲学、神学和音乐的研究,成就斐然,30岁后毅然放弃功名,改学医学,在36 岁时与其妻子远赴非洲加蓬,开设丛林医院,免费为穷人治疗疾病,直至去世并安葬在非洲。在非洲救死扶伤,使史怀哲认识到生命的重要性,1963年发表了影响深远的著作《敬畏生命》(Reverence of Life),为生物中心主义伦理学奠定了思想基础。史怀哲认为,生命没有等级之分,敬畏生命的伦理观否认高级和低级的、富有价值和缺少价值的区分,其据以判断的尺度是人的感受性,这是一个完全主观的尺度(傅华,2001)。史怀哲精辟地指出,“善是保持生命、促进生命,使可发展的生命实现其最高价值,恶则是毁灭生命、伤害生命,压制生命的发展,这是必然的、普遍的、绝对的理论原则”(阿尔贝特·史怀哲,1988)。史怀哲强调,只涉及人际关系的伦理学是不完整的,不可能具有充分的伦理动能,敬畏生命的伦理学把道德关怀(如同情心)的范围从人类扩展到所有生物,具有完全不同于仅涉及人类的伦理学的深度、活力和动能,使我们与宇宙建立一种精神关系并成为新人。人类必须要做的敬畏生命本身就包括所有这些能想象的德行:爱、奉献、同情、同乐和共同追求。“如果我们摆脱自己的偏见,抛弃我们对其他生命的疏远性,与我们周围的生命休戚与共,那么我们就是道德的。只有这样,我们才是真正的人,只有这样,我们才会有一种特殊的、不会失去的、不断发展和方向明确的德性”(阿尔贝特·史怀哲,1988)。

生物中心主义伦理观的另一位卓越贡献者是保罗·沃伦·泰勒(Paul Warrant Taylor,1923 ~2015 年,美国哲学家,生物中心主义伦理学主要创始人)。1986 年,泰勒发表了《尊重自然:一种环境伦理学理论》,系统地阐述了以生命为中心的伦理观:人类并非天生优于其他生物,人类与其他生物一样,都是地球生命共同体的平等一员;人类与其他生物一起,构成了一个相互依赖的系统,每个生物生存和福利的好坏既取决于其所处环境的物理条件,也取决于它与其他生物的关系;所有生物都是作为目的的中心,因此每个生物都是以自身方式追求自身善的独特个体。泰勒提醒我们,从生物学的观点看,人类绝对依赖于地球生物圈的稳定和健全,而生物圈的稳定与健全却根本不依赖于人类。如果人类全部地、绝对地、最终地消失的话,那么,不仅地球生命共同体会继续存在,而且十有八九其福利还会得到提高(泰勒,2010)。

泰勒还提出环境伦理的四大义务规则:一是不伤害规则,不伤害自然环境中拥有自身善的任何实体,包括不杀害生物、不毁灭物种种群和生物共同体。二是不干涉规则,不限制个体生命生物的自由,不仅要对个体生物也要对整个生态系统和生物共同体采取“不干预”的政策。三是忠诚规则,不打破野生动物对我们的信任,不欺骗或误导任何能够被我们欺骗或误导的动物。违背忠诚规则最明显、最常见的例子出现在狩猎、诱捕和钓鱼的活动中,背信弃义是高超的狩猎、诱捕和钓鱼的关键所在。四是补偿正义规则,当道德主体受到道德代理人伤害的时候,理应重新恢复道德代理人和道德主体之间的正义平衡。为了公正解决人类与环境之间的冲突,泰勒(2010)主张人类应遵循五大优先原则:一是自卫原则,遇到危险或有害的生物时,允许道德代理人毁坏它们以保护自己;二是均衡原则,在野生动植物的基本利益与人类的非基本利益之间取得平衡;三是最小错误原则,将对野生动植物栖息地的破坏以及对环境的污染降低到最低水平,或避免故意导致野生动植物的死亡;四是分配正义原则,当所有团体的利益都是基本的利益,而且存在一种资源可以供这些团体的任何一个使用,那么每个团体必须被分配同等的份额;五是补偿正义原则,当不会对他人造成伤害的动植物受到伤害时,就需要做出某种形式的补偿。

不论是史怀哲的《敬畏生命》,还是泰勒的《尊重自然》,均十分重视生命的价值,均极力主张平等对待人类和其他物种的生命,均承认任何物种都拥有独立的内在价值和天赋权利。这种充分彰显平等思想的伦理观特别有利于保护生物多样性。美中不足的是,这种伦理观只考虑有生命的物种,既未涉及非生命的生态系统,也没有从整体观的角度论述物种与生态系统之间的关系。

3.生态中心主义伦理观。与生物中心主义伦理观相比,生态中心主义伦理观不仅将道德范畴从单个生物延伸到整个生态系统,而且更加强调生物与生态系统的相互关系和相互作用。大地伦理学(Land Ethics)、自然价值伦理学(Nature Ethics)和深层生态伦理学(Deep Ecological Ethics)构成了生态中心主义伦理观的三驾马车。

大地伦理学由奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold,1887~1948 年,美国哲学家和生态学家)创立。利奥波德1947年发表了《沙乡年鉴》一书,该书的最后一章为“大地伦理学”,这里的大地包括土壤、水、植物和动物,可大致理解为整个自然界。在这一章中利奥波德提出了“大地共同体”(Community of Land)的概念,指出大地共同体的各个组成部分存在相互联系、相互依存的关系。有助于保持生物群落的完整、稳定和美丽的事情,就是正确的,反之就是错误的。完整性是指生态系统的完整性、生物的多样性以及生态系统之间的协调性;稳定性是指维持生态系统的复杂结构,使其发挥自我调节和自我更新的功能;美丽是指超越经济价值的更高的审美意识。因此,完整、稳定、美丽构成大地共同体顺畅运行的三大要素。保护大地共同体的完整、稳定和美丽是人类义不容辞的伦理义务。大地伦理学改变了人类至高无上的地位,使人类从自然界高贵的征服者变成自然界普通的参与者(奥尔多·利奥波德,2016)。

与生物中心主义相比,大地伦理学的进步性主要表现在两个方面:一是把道德范畴从生物群体扩展至整个大地共同体;二是对整体性的考虑甚于对个体的考虑,个体的重要性由其在生态系统中所发挥的功能决定,明显不同于泰勒关于“每一个生物都拥有同等的天赋价值”的观点。大地伦理学要求人类摈弃对生物群体的功利主义价值观,不能因为缺少经济价值而贬低它们的价值,否则就会忽视那些缺乏经济价值但却对大地共同体健康运行至关重要的生物群体。

霍尔姆斯·罗尔斯顿(Holmes Rolston,生于1932 年,美国哲学家、神学家)是自然价值伦理学的创始人,被誉为生态整体主义伦理学之父。他进一步发展了利奥波德的大地伦理学理论,在其1986 年发表的《哲学走向荒野——环境伦理学》(Philosophy Gone Wild:Environmental Ethics)一书中提出了以构建人类内在价值与自然内在价值和谐共生的以自然价值为基础的环境伦理学。主张人类既是自然界的道德代理人,也是自然界的道德践行者,人类负有维护地球上所有生命形式的完整性和多样性的道义责任。他认为,没有人类,荒野照样存在,而没有荒野,人类就无法生存,荒野是价值之源。这一观点与泰勒的前述观点相契合。罗尔斯顿指出,自然界承载着10 种价值:经济价值、生命支撑价值、消遣价值、科学价值、审美价值、生命价值、多样性与统一性价值、稳定性与自发性价值、辩证价值、宗教象征价值(罗尔斯顿,2000)。这些价值相互关联和交织,从而使自然本身拥有超越内在价值和工具价值的系统价值,应避免只从经济价值的角度狭隘地看待自然生态系统。为了维护所有生命和非生命存在物的利益,人类应当遵循自然规律并将其作为道德义务,人类对自然的改造理应是对自然的完整、稳定和美丽的补充,而不应是对自然的践踏。

深层生态伦理学是由阿恩·纳斯(Arne D.E.Naess,1912 ~2009年,挪威哲学家和生态学家)在其《深层生态运动》一文中提出的。纳斯认为,不同于只关心人类利益属于人类中心主义的浅层生态伦理学(Shallow Ecological Ethics),深层生态伦理学属于非人类中心主义,具有浓厚的整体主义色彩,关心所有生命和整个生态系统的福祉。浅层生态伦理学专注于生物多样性丧失和生态系统退化的表面症结,而深层生态伦理学更加关注于生物多样性丧失和生态系统退化的社会、文化和人性的深层次根源。纳斯还进一步分析了深层生态伦理学与浅层生态伦理学之间存在的六大差别:在污染方面,浅层生态伦理学侧重于评估污染对人类的影响,而深层生态伦理学侧重于评估污染对所有物种生命和整个生态系统的影响;在资源方面,浅层生态伦理学看重资源对人类的价值,特别是当代人的价值,而深层生态伦理学则看重资源对所有生命的自身价值;在人口方面,浅层生态伦理学认为人口增长主要是发达国家的问题,而深层生态伦理学则认为人口增长是危及地球生命的主因;在文化多样性和恰当技术方面,浅层生态伦理学认为技术上向西方发达国家看齐导致温和的文化多样性,而深层生态伦理学则认为人类的文化多样性应当像生物丰富性和多样性一样;在大地与海洋伦理方面,浅层生态伦理学将碎片化的地貌、生态系统、河流和其他自然界视为人类的财产,生态保护更多从成本效益的角度分析,使社会成本和长期生态成本被忽略,而深层生态伦理学则认为地球资源不属于人类,人类只能用自然资源满足其基本需要;在教育和科技方面,浅层生态伦理学认为环境退化和资源耗竭要求加强对经济增长与环境保护的教育,注重在保护自然过程中发挥硬科技作用,深层生态伦理学则主张教育应侧重于提高对整个生态系统的敏感性,软科技(地方文化和全球合作)比硬科技更重要(Naess,1986)。

由上述三驾马车构成的生态中心主义伦理观,更加注重从整体主义的视角看待生物多样性和生态系统的内在价值和天赋价值,更加科学地从社会、文化和人性的角度探寻生物多样性丧失和生态系统退化的深层次原因,逐渐成为生物多样性和生态系统保护的主流伦理价值观。但也应认识到,生态中心主义伦理观将自然价值与人类价值等量齐观也招致不少批评,为了环境保护而罔顾经济增长,其极端性丝毫不亚于为了经济增长而无视环境保护。随着近年来经济增长与环境保护之间的矛盾日益加深,以动物解放和动物权利伦理观、生物中心主义伦理观和生态中心伦理观这三个流派为代表的非人类中心主义伦理观,与人类中心主义伦理观的对立日益尖锐,客观上需要寻找一种折衷的伦理观来调和二者之间的对立。

四、环境协同主义伦理观

为了调和人类中心主义伦理观和非人类中心主义伦理观,彼得·温茨(Peter S.Wenz,生于1945 年,美国哲学家,环境协同主义伦理学创始人)提出了人与自然协同以及文化与环境协同的伦理观。温茨认为人类中心主义伦理观与非人类中心主义伦理观并非不可调和,在其著作《现代环境伦理》和论文《环境协同主义》中提出并系统论述了环境协同主义伦理观。这种折衷的环境伦理观吸收了人类中心主义伦理观与非人类中心主义伦理观的合理内核,同时扬弃这两种伦理观的极端主张。他指出:非人类中心主义者宣称他们的观点能够促进人类的整体和长远福利,这一点是没有问题的,但他们却错误地否认人类中心主义价值观能够可靠地支持非人类中心主义的目标,而人类中心主义则正确地宣称价值转化的人类中心主义其实也支持非人类中心主义的目标,但错误地拒绝了对非人类中心主义价值的明确诉求(Wenz,2002)。温茨认为,环境协同主义伦理观综合了人类中心主义和非人类中心主义的合理成分,强调人类不应该以征服者的态度对待自然,而应该尊重自然,人类与自然是一个整体,二者不是对立关系,而是共生关系(Wenz,2002)。

环境协同主义伦理观试图打破人类中心主义伦理观与非人类中心主义伦理观的二元对立局面,既考虑了人类中心主义伦理观的立场,也考虑了非人类中心主义伦理观的立场,超越了两者的对立,把两者看成环境协同的两个方面(泰勒,2010)。这种伦理观认为非人类中心主义伦理观重视生物多样性促使人类的长期福利最大化,与人类中心主义伦理观重视人类的福祉是相互协同的,而人类中心主义伦理观出于人类自身利益所采取的很多举措(如应对气候变化和倡导循环经济),也有助于缓解生物多样性丧失和生态系统退化,因而与非人类中心主义伦理观重视对自然界的保护也是相互协同的。温茨认为,违背尊重人的环境政策和实践也同样破坏了自然生态系统功能的完整、稳定和美丽。

除了重视人与自然的协同问题,温茨还十分重视文化与环境的协同问题,他认为生态环境问题的背后往往潜藏着深层次的社会文化根源。为此,他主张从多元文化的角度探讨生态伦理。“基于文化层面的思考,温茨认为,在消费主义批判的基础上,环境协同论综合人类中心主义与非人类中心主义的文化观念,以便从根本上确立多元文化的立场,就此主张尊重各种不同文化与观念,这也是环境协同论思想在文化领域的延伸,而且这种观念有助于保护生物多样性以及‘从属地位的群体’的利益”(贾向桐和刘琬舒,2022)。

概而言之,将多元文化的人类中心主义与非人类中心主义结合在一起的伦理观,为调和生物多样性和生态系统保护与最大限度增进人类长期福祉的冲突提供了一种终极解决思路。“当人们对非人类自然本身加以关怀时,作为一个整体的人类才会获益最佳”“人类的繁荣兴旺通常与健康的生态系统以及受保护的生物多样性密不可分”(Wenz,2000)。泰勒十分赞赏温茨的环境协同主义伦理观,他认为按照这种伦理观制定与经济增长、能源、农业、运输和人口控制相关的公共政策,将促使人类从肆意掠夺自然资源的状态向尊重自然的状态转变。这不是乌托邦,而是人与自然和谐共生的伦理理想,即人与自然和谐生活的世界秩序,这里的和谐是指人类价值与自然生态系统中动植物福利的平衡(泰勒,2010)。

五、中国传统文化的环境伦理观

中国文化博大精深,伦理观念源远流长。儒家文化和道家文化很早就从不同角度论述了环境伦理。前述德国哲学家史怀哲对中国传统文化情有独钟,颇有研究,其撰写的著作《中国思想史》特别推崇中国的伦理思想(阿尔贝特·史怀哲,2009)。他指出,“作为一种高度发达的伦理思想,中国伦理对人与人之间的行为提出很高要求,并且赋予爱应当涵盖生灵及万物的内涵。这种先进性和巨大的成果还来源于中国伦理采取的正确对待生命及世界的观点……中国思想让我们认识到,不仅是所有人,甚至所有的生命都彼此相连,因此人不仅要对他人,而且也要对其他的生灵怀有一颗仁慈的心”(梁世和,2012)。

1.儒家文化的环境伦理观。儒家文化在处理人与自然的关系上,秉持的是开明的人类中心主义伦理观。这既与儒家文化的等级观念有关,也与儒家文化的仁爱思想有关。儒家文化推崇尊君权、父权、夫权,君臣父子夫妻之间,尊卑贵贱,各有其位,等级森严,不容僭越,有悖于ESG倡导的DEI(多样性、公平性和包容性)。这种等级观念延伸到环境伦理学,往往将人类置于至高无上的地位,凌驾于其他生物之上。从这个意义上说,儒家文化的环境伦理观无疑属于人类中心主义伦理观。但儒家文化的仁爱思想,又使其倡导人们善待其他生物,因此,儒家文化的生态伦理观明显更接近于开明的人类中心主义伦理观。任俊华和李朝远(2019)指出:“儒家从现实主义的人生态度出发,强调万物莫贵于人,突出了人在天地间的主体地位,在人与万物的关系上所持的态度显然是人类中心主义的,但是在坚持‘人为贵’的立场上,如何对待事物,如何处理人与自然的关系,儒家却与西方的功利型人类中心主义截然不同,可称为仁爱型人类中心主义”。

笔者认同这种观点。从孔子到朱熹等大儒的论述中,均可以看出道德范畴的极大延伸。孔子的“一日克己复礼,天下归仁焉”思想,彰显了仁爱由人及物的精神。孟子的“亲亲而仁民,仁民而爱物”倡议,主张将人际伦理和道德关怀延伸到天地万物之间。荀子的“不夭其生,不绝其长”观点,传承了西周时期朴素的自然保育观念。公元前1100 多年前的《逸周书·文传解》告诫人们:“山林非时不升斤斧,以成草木之长;川泽非时不入网罟,以成鱼鳖之长;不麛不卵,以成鸟兽之长;畋渔以时,童不夭胎,马不驰骛,土不失宜。”说明生物多样性保护的观念在中国早已有之。董仲舒认为,“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱。不爱,奚足谓仁?”将对其他物种加以爱护和保护的主张描述得淋漓尽致。程颢的“仁者,以天地万物为一体”以及朱熹的“仁者天地生物之心”和王阳明的“仁者以天地万物为一体,使一物失所,便是吾仁未尽之处”,更是道尽了中国传统文化尊重自然存在物的悠久历史。此外,早在战国时期《中庸》就提出了“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的观念,其中蕴含的和合之道,昭示着“天人合一,人与自然和谐共生”的环境伦理观。

2.道家文化的环境伦理观。尽管儒家的“天人合一,人与自然和谐共生”的环境伦理观与前述的环境协同主义伦理观异曲同工,但更加接近于环境协同主义伦理观的,当属道家文化,而不是儒家文化。《道德经》第25 章指出“故道大、天大、地大、人亦大。域中有四大,而人居其一焉”,可见老子早就认为天地万物均平等,人类只是自然界的普通一员,并非天生比其他物种优越。而《庄子齐物论》则提出“天地与我并生,而万物与我为一”的主张,这就是“天人合一”的原始出处①。《庄子·外篇·秋水》还指出“以道观之,物无贵贱;以物观之,自贵而相贱;以俗观之,贵贱不在自己”,揭示出众生平等的思想。

基于对老子和庄子生态思想的深邃论述,任俊华和李朝远(2019)提出了老庄文化的伦理观属于超人类中心主义伦理观的观点。他们指出,老子提出了“人法地,地法天,天法道,道法自然”和“道常无为而无不为”的无为型超人类中心主义生态伦理观,进而提出“天大、地大、人亦大”的生态平等观,以及“天网恢恢”的生态整体观和“知常曰明”的生态爱护观,把人看作是大自然的一部分,大自然由“道、天、地、人”四“大”所构成。庄子继承了老子的生态思想,提出了“至德之世”的生态道德理想、“物我同一”的生态伦理情怀、“万物不伤”的生态爱护观念。这充分说明,以老庄文化为代表的道家伦理观并不认为人类的利益与大自然的利益是不可调和的,恰恰相反,人与自然完全可以和谐相处,人类中心主义伦理观和非人类中心主义伦理观可以在道家文化之中寻找到重叠性共识。

六、结束语

生物多样性丧失和生态系统退化表面上是经济发展与环境保护相互矛盾的产物,实质上是长期以来环境伦理观在调节人与自然关系时发生偏差的结果。建立有助于解决生物多样性丧失和生态系统退化问题的长效机制,必须重塑环境伦理观。一是正确处理人与自然的关系,克服人类根深蒂固的优越感,以众生平等的原则和大自然普通一员的身份对待其他物种和生态系统,树立敬畏生命、善待动物、尊重自然的生态伦理观,促使人类文明发展与生物多样性和生态系统保护并行不悖。二是端正对自然界的认识态度,谨记是自然界抚育了人类,离开自然界人类将难以生存,应避免“以身鉴物”而流于偏见,应“以理鉴物”使自己与外物等同,诚如张载所言“人当平物我,合内外,如是以身鉴物便偏见,以天理中鉴则人与己皆见”。三是树立多元平等的价值观念,承认其他物种和生态系统具有独立于人类的天赋权利和内在价值,避免将人类利益绝对化并无条件凌驾于其他物种之上,坚决杜绝只向自然索取而不为自然付出的功利主义。四是扩大道德义务责任的范畴。人类作为大自然的唯一道德代理人,有义务将道德责任和道德关怀延伸至其他物种和生态系统,学会与自然和谐相处、共生共荣。五是矫正可持续发展不当定义,联合国对可持续发展的定义(满足当代人的需要而又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展)充满人类中心主义伦理观的色彩,只涉及代际公平,未考虑物种公平和生态平衡,应从环境协同主义伦理观的角度予以修正。

概而言之,唯有秉持“天人合一,人与自然和谐共生”的环境伦理观,摈弃罔顾环境保护和资源承载力的经济增长和过度追求物质享受的生活方式,致力于促进经济增长、社会发展和环境保护之间的和谐关系和协同效应,才能从根本上遏制生物多样性丧失和生态系统退化的势头,才能确保从机制上实现“天地人和”的永续发展,才能真正做到“万物各得其和以生,各得其养以成。”

【注 释】

①但最早明确连用“天人合一”这四个字的则是北宋的张载,《正蒙·乾称篇》认为,“儒者则因明致诚,因诚至明,故天人合一,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”一般认为,“天人合一”的思想是庄子提出的,而“天人合一”的完整提法则归功于张载。

【 主要参考文献】

阿尔贝特·史怀哲著.陈泽环译.敬畏生命[M].上海:上海社会科学院出版社,1988.

阿尔贝特·史怀哲著.常暄译.中国思想史[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

奥尔多·利奥波德著.李静滢译.沙乡年鉴[M].北京:中国画报出版社,2016.

傅华.西方生态伦理学研究概况(下)[J].北京行政学院学报,2001(4):84~89.

黄世忠.第六次大灭绝背景下的信息披露——对欧盟《生物多样性和生态系统》准则的分析[J].财会月刊,2022(14):3 ~11.

贾向桐,刘琬舒.人类中心主义与非人类中心主义的重叠共识——析彼得·温茨的环境协同论[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(1):28~36.

罗尔斯顿著.刘耳,叶平译.哲学走向荒野——环境伦理学[M].长春:吉林人民出版社,2000.

任俊华,李朝远.人类中心主义和反人类中心主义——儒、道、佛之生态伦理思想比论[J].伦理学,2019(1):88 ~92.

泰勒著.雷毅,李小重,高山译.尊重自然:一种环境伦理学理论[M].北京:首都师范大学出版社,2010.

徐雅芬.西方生态伦理学研究的回溯与展望[J].国外社会科学,2009(3):4~11.

中国上市公司协会.中国上市公司ESG发展报告(2023年),2003.

CDSB.Application Guidance for Biodiversity-related Disclosure[EB/OL].www.cdsb.net,2021.

Murdy W.H..Anthropocentrism:A Moder Version[J].Science,1975(482):1168 ~1172.

Naess A..The Deep Ecology Movement:Some Philosophical Aspects[M].The Netherland:Sprinter,1986.

Norton B.G..Environmental Ethics and Weak Anthropochentrism[J].Environmental Ethics,1984(6):132 ~148.

Rogan T..The Case for Animal Rigts.Washington,DC:The Humane Society of the United States,1986.

Singer P..Animal Liberation[M].London:The Bodley Head,1975.

WEF.The Global Risks Report 2033 18th Edition[EB/OL].www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023.January 2023.

Wenz P.S..Environmental Ethics Today[M].New York:Oxford University Press,2000.

Wenz P.S..Environmental Synergism[J].Environmental Ethics,2002(4):389 ~408.

White L.Jr..The Historical Roots of Our Ecological Crisis[J].Science,1967(155):1203 ~1207.