现象学视域下心灵栖居和生成的教育空间

2024-03-12肖绍明

肖绍明

华南师范大学 现代教育研究与开发中心,广东 广州 510631

对教育空间的认识,需要超越经验,在人的先天形式中把握,在身体空间中体认,在身心综合实践的生存中理解。教育空间应是人之心灵栖居和生成的家园。

一、“教育空间”之人文意义的回归

“空间”的英文有“space”“room”“roomage”等,其中,“space”较为常用,意指“区间、容纳、位置”“置于……之间”等,主要指在无限的三维区间诸多客体和事物都有各自的位置①在《现代汉语词典》中,“空间”一般指物质存在的一种客观形式,表现为长、宽、高,或者天地之间的广阔空间。“物质空间”的抽象形式是数学空间,既包括代数空间,指质点存在的位置,并依质点位置的不同而有一维、二维、三维,乃至N 维空间的不同,也包括几何空间,指几何之集合,如位置空间、测量空间等。空间与时间互存,按照宇宙大爆炸理论,宇宙从奇点爆炸之后,宇宙由初始的“一”分裂,产生不同的存在形式、运动状态,对物与物的位置差异的度量即为“空间”,而位置的变化则为“时间”。。人们日常经验的和探究的空间是客观的物理空间和数学空间,即空间科学。物理空间泛指使事物具有变化的性质或属性的空间,其存在使事物发生变化。数学空间,主要指几何空间,包括现代几何学,以及当今以二进制为代表的数字空间。黑洞、暗物质、黎曼几何、N 维空间等现代物理空间、数学空间和以元宇宙为代表的数字空间已证明空间的相对性、开放性、不完全性和不确定性。物理空间和数学空间都是空间科学的主要标志。它们证明,即使客观空间自身,也绝不是静止的,而是多进程的、充满内在矛盾的运动的延展。然而,在现象学看来,空间的意义应当超越空间科学中客观的“容纳”“堆集”(动词room)等含义,不是指填充、容纳、堆集物体的容器,而是人类意识、心灵、精神的居所、家园(home)和活动。根据法国哲学家巴什拉(Gaston Bachelard)的解释,空间是人在世界的角落,其意象反映亲密、孤独、热情的意象;我们在空间之中,空间也在我们之内;我们诗意地建构空间,空间也灵性地建构我们[1]13(Foreword)。事实上,人文地理学和社会地理学早已转向非物质的文化空间,包括情感空间、消费空间、女性主义空间等研究领域或方向,其研究方法关涉多学科和学科互涉。空间理论研究不仅需要自然空间与人文空间的双向联结,把看似客观的空间的理解,建立于人文科学和社会关系的发展与互动中[2]。

何谓教育空间?一般而论,教育空间被视作教育的基本要素和基本条件,是教育得以发生的场所,具有广延性和有限性等特征。也就是说,教育空间似乎是物质的、客观的空间,是“教育资源的空间生态分布”[3],“从本体论的角度来看,教育空间是在一个包含了物质实体、交互关系、实践活动与意义建构等‘互嵌空间’之中来显现自身的存在”[4]。然而,这种从外在的、几何的、现实的空间理论理解教育空间,必然忽略教育空间的人文历史性。教育空间虽与表示心灵持续运动的教育时间不同,但与之互存,是心灵在同一时间框架中的多样表现形式[5],即“在同一时间中描述多样性存在之可能性的先验条件”[6]。

在现象学看来,空间有属人性、观念性和文化性,因心灵的充盈、交互和生成而有现实意义。教育空间也不例外。人们如此描述教育空间:“每一堂课都是有生命的。学生不是容器,而是一个个鲜活的生命体。”[7]133它阐明,具体的教育空间是以生命的持续、绵延,以及同一时间内多样性生命的生成、绽放为根本目的;教育空间敞亮和忠实于心灵空间本身,打开自己的身体空间,交互建构社会世界。同时,教育空间是人的精神的、社会的、现实的和物质的呈现和延展的形式或能力,并成为教育活动的先天的、现实的、社会的和具身化的条件和结果。从作为人文学科基础的现象学,尤其是先验现象学、身体现象学①身体现象学包括以赫尔曼·施密特(Hermann Schmitz)为代表的新现象学。、生存现象学,以及具有综合实践性的实践现象学来看,教育空间的现象学不仅关涉心灵先天的、主观的形式,在现实性上通过切身体验和具身化成为心灵诗意栖居和成长的居所、位置和处所,而且教育空间的现象学是研究解决人与物、身与心、思与行、理性与非理性之间二元对立的辩证法,把心灵乃至人本身从抽象空间、工具化空间的“间隔”“筑居”“封闭”“循环”中解放出来,其研究意义深远。

二、作为心灵形式和能力的教育空间

在先验现象学看来,空间作为人的感性的外直观,是认识何以可能的两个先天条件之一。据此分析,教育空间不是教育内容、方法、目标,以及教育制度、教育规训的规定范围和心灵世界的外部景观,而是作为教育主体之人的自我意识之绝对被给予、发生和构建的形式或能力,是教育感性认识何以可能的先天条件。

(一)面向心灵本身的空间意识

如果说古希腊哲学和基督教哲学还是用隐喻和叙事的方式表达空间的心灵本质,那么康德(Immanuel Kant)是面向心灵本身探究空间意识,并把空间和人的能力直接关联的哲学家。他认为,空间是人内在的纯粹直观,是人感性认识的先天必然条件。首先,空间是主观的,康德认为空间和时间是一些仅仅依附于直观形式,因而依附于我们内心的主观性状的东西,没有这种主观性状,这些谓词就根本不可能赋予任何事物[8]。其次,空间是人的先验形式,不是什么从外部经验中抽引出来的经验性的概念,而是一个作为一切外部直观之基础的必然的先天表征(representation);绝不是关于一般事物的关系的推论的概念,或如人们所说,普遍的概念,而是一个纯直观,因此,空间被表征为一个无限给予的量,没有任何概念本身能够被设想为仿佛把无限数量的表征都包含于其中的;空间所表征的绝不是某些自在之物的属性,或是在它们的相互关系中的属性,绝不会是依附于对象本身的那些属性的规定性,似乎即使我们把直观的一切主观条件都抽掉,它们还会留下来一样。最后,空间无非只是外感官的一切现象的形式,亦即唯一使我们的外直观成为可能的主观感性条件。

胡塞尔(Edmund Husserl)现象学通过探究“现象空间”,即意识空间,阐明内在的空间意识是与自然研究中的客观空间不同的、人的直观形式。意识空间以直观的方式展示自身,并作为现象的统一、空间事物的描述性展示方式的统一而构造起自身。其过程是:意识在自身中将现象空间构造出来,而后将其理解为客观的。例如,几何学的空间直观,可以追溯到事物性、空间性的领域,与视觉和触觉等有关,与“动感”有关。在胡塞尔现象学中,意识空间如何构造呢?其一,空间意识以外感知或事物感知为前提,随着外感知的产生而产生,又以想象的方式超越对事物的感知或感知的事物。其二,空间意识从对空间事物的感知,变为对空间本身的想象。亦即空间事物从感知的显现变为想象的显现,如对空间事物的回忆,或被感知的空间事物变为被想象的空间事物。如此,空间事物才能完全从空间意识中脱离,即空间意识成为纯粹空间形式的展示场所。其三,客观空间的形式化是作为意识对象而被构造的空间形式本质,而意识空间的形式化是构造空间的意识活动本身的形式本质,不同于几何学研究课题的空间现象学的研究课题[9]。概言之,现象空间阐明,只能从人的立场及其心灵哲学谈论空间及其广延的存在物,如果我们脱离唯一能使我们只要有可能为对象所刺激就能获得外部直观的那个主观条件,那么空间的表征①空间的表征指“构想的空间”或参与者的概念化空间。它是教育与人、社会、文化、政治、经济等的关系和“秩序”的表现,以知识、记号或符号(sign)、代码,以及“正面的”(facade)关系表现出来。参考:列斐伏尔的《空间的生产》(刘怀玉等译,商务印书馆2021 年版)第51、59 页。会失去意义。

(二)出于心灵世界的教育空间

教育的意义关涉人的心灵空间。“教育”的古希腊文“παιδε(i)α(引出)”奠定了西方教育“内发论”的基础;其中,“引出”先天设定了形而上学之心灵空间的存在,需要超越客观的、物质的空间和心理学意义上的感知空间②感知的空间,指在教育空间的生产和再生产过程中,比如教学、生活和学习场所的生产过程中,现实的、具体的教育经验空间,这是实际存在的、可感知的、可测量的空间。,显现或转向整体的、无限的、形式的心灵,包括人的纯粹意识、交互意识,及其呈现、生成的精神,具体呈现为内在体验中的精神生长、文化生成和个体成人的过程。而在甲骨文的“教”,指儿童在成人指导下接受启蒙,使儿童摆脱未成熟状态,和“育”之“养子使做善也”一起,强调外在的规训和教化,是为“外烁论”。事实上,中西之“外”与“内”在哲学家那里被当作存在者或非存在者来进行思考,是思想空间化的过程和结果,统一体现于空间辩证法之中[1]256。在中文中,“内”指“从外入内”,后为“内”“入”“纳”。“内”兼表“受纳”和“交纳”之意,而“外”的甲骨文与“卜”同形,与卜问有关。庄子则超越了“内”“外”,统一于人类的认识能力,曰“至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一”(《庄子·天下》)。进言之,教育“内发”“外烁”无非是一种“悬置”和超越“外”“内”之某种界限或范围,积极地“越出,超出”“疏远,排斥”那些“关系比较疏远的”“非正式的,非正规的”“表面上的”等范畴,使其能被体验,实现整全状态的辩证运动。

教育在本质上是转向心灵的空间本体。柏拉图“洞穴隐喻”指明,教育应当从欲望、身体控制的黑暗洞穴转向理智、理念和灵魂敞亮的阳光空间,从可见的欲望空间转向不可见、可知的理性空间。卢梭是颠倒的柏拉图,强调人的教育和物的教育都必须顺应儿童的器官与官能的发展;强调儿童欲望和身体的发展,及其与大自然的内在联系是最自然、最基本的空间本质和空间关系。赫尔巴特的“Erziehung(教育)”包含了“Zucht(训育、育)”与“ziehen(牵引、教)”,以及管理、训练、陶冶、指导等,强调教育转向、建构道德空间的根本意义,其描述性名词和动词分别是“Untericht”“lehren”,意指在教育性教学中心智空间之方向、位置和结构的积极变化和生成。简言之,教育是“悬置”感知的空间,转向心灵,使灵魂上升、敞亮,以及“得道”之后,回到或下降到“洞穴”,救赎普通大众的空间转变过程;是“还原”到精神空间,“一个灵魂唤醒另一个灵魂”;在过去、现实和未来的社会空间中人类经验的承继、改造和创造,“个人不再固守一隅,他进入了世界,于是,他狭隘的此在通过与所有人的生活发生联系而获得了活力”[10]。

综上所述,教育和心灵空间的内在一致规定了“教育空间”概念,认定教育空间是一种出于心灵世界的形式和能力。进而,在教育实践中,虽然教育空间常常被视作教育活动的客观背景,被视为一个时间停滞下的、有广延的、对象性的存在,然而,在先验现象学看来,教育空间是人可以本质直观到的意义世界及其形式、能力。按照新康德主义的解释,教育空间还超越物质空间之客观意义和空间表征那样的符号所指,具有不可见的、居于人内心体验中的、特殊的、生成的表征意义和文化意义,包括人们在其中工作、学习、生活留下的不同感受和记忆。例如,“校园”之于师生们而言,超越了物质空间含义。它不是冷冰冰地在那儿,而是每位师生心中对其都曾拥有的和当下被给予的体认,以及在流动的、瞬间的空间表征和空间记忆中的体验,每位师生都会产生自己特有的关于课室、操场、小径、食堂、宿舍等校园的空间,以及在那儿发生的教育过程、教育组织的体验、感知、想象和价值意义。

三、作为身体情感和表征的教育空间

先验现象学重“心”抑“身”,压制了身体在教育空间中的地位和作用。以法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)为代表的身体现象学关注身体的本体论、认识论和价值论,认为先验现象学中作为外直观的空间“其实是身体发生中的一种特殊情况”[11]265,身体本身就是灵魂。在身体现象学和新现象学看来,教育空间必须关涉心灵的切身性、具身性和处境性,关注当下真实的知觉体验,置身于身体的“出身”和“入身”。

(一)身体完形的教育空间

教育空间不是与人的灵魂对立的物质性“肉身”(corps)空间,后者把身体视作器官构造的物质机器或欲望机器,与物理—心理空间无异。新现象学家赫尔曼·施密茨(Hermann Schmitz)认为,“身体”是人在躯体上感觉到又不限于躯体皮肤边界的知觉经验,如激动、疲劳、振奋、紧张、舒适、恐惧等,它们是人自身所能直接感知到的,对某个人来说是当下真实的、切身性的,具有绝对空间性的特征[11]18(序)。约翰·杜威(John Dewey)曾言,学生身体和心智不可分离,其身体不仅是生命的源泉,而且进行生命实践[12]150。梅洛·庞蒂则通过“世界身体”的概念明确空间与身体的直接关系。在他看来,身体是最在先的、更本原的,以一个意义发生的结构存在;与物相比,身体具有不变性,是有感情的物体,具有认识功能和身体运动的独创性;身体图式表明身体是大量表征的联合,它们牢固地建立,能随时发挥作用,而且是在感觉间的世界中对“我”的身体姿态的整体觉悟,即“完形”。他认为,如果说身体图式是“我”的身体在世界上存在的方式,那么身体空间不是位置的空间性,而是处境的空间性。“成为身体,就是维系于某个世界,我们已经看到,我们的身体首先不在空间里:它属于空间”[13]196,“作为可能活动系统的我的身体,其现象‘地点’是由它的任务和它的情境确定的一个潜在的身体。哪里有要做的事情,我的身体就出现在哪里”[13]318。

在身体现象学看来,教育空间关涉人自身直接感知到的切身性体验,也就是身体被触动状态,从而显现原初生活经验[11]18(序)。杜威既把身体当作知识的入口和“通道”,又将其当作知识从大脑带回到外部行动的“管道”[12]151。也就是说,身体是“无器官”的身体,是让人如何去观察、感知、体验、充盈一种有关主观世界、客观世界和社会世界相互交融的“场景(landscape)”的能力、形式、力量。从教育参与者来看,教育是基于身体空间、通过身体空间和为了身体空间的辩证过程,是给予其一种知觉体验的限度,通过思想、体验和梦想在其实在与梦幻中体验、生长出这个“处所”。按照新现象学的分析,个体的身体性就是教育教学活动的具体体现。具体分析,身体性由狭窄和宽广及介于二者之间的身体方向构成。狭窄包括由沉闷、压抑产生的压迫感、焦虑烦恼产生的沉重感等,愉快包括由愉悦、舒畅产生的放松、轻松等。身体方向则由狭窄向宽广不可逆地展开,如平时的呼气、眼光瞥向外面等。相应地,身体知觉中的紧张和膨胀、狭窄和宽广的对立和相互作用,构成身体动力学结构,进而产生身体交流,使人的所有知觉和社会行为成为可能[11]266-278。

(二)身体情感的教育空间

在身体现象学看来,身体的空间性在具身运动中实现。运动不仅限于被动接受空间和时间,还以情感的方式主动接受时间和空间,在其最初意义中再现空间和时间,“身体的空间性是身体存在的展开,身体作为身体实现的方式,身体的统一性蕴含着,身体各部分只有在他们的功能发挥中才能被认识,他们之间的协调不是习得的”[13]197。参与者的情感在教育空间中延伸,“人的情感流动是唯一的变量,它没有严格的科学化的测量标准,却与学生个体、学生生活密切相关。它以学生的身体、情绪为主导,构筑一个可以让学生感知自我的存在空间”[14]40。这种情感有方向、深度(如敬畏和钦佩)和结构(包括宽度空间、方向空间和位置空间等)。它本质上是具有空间性的氛围,包括纯粹的情绪(如绝望与满足)、模糊的激动(如害怕)和有中心指向的情感(如愤怒、羞愧)等层次。

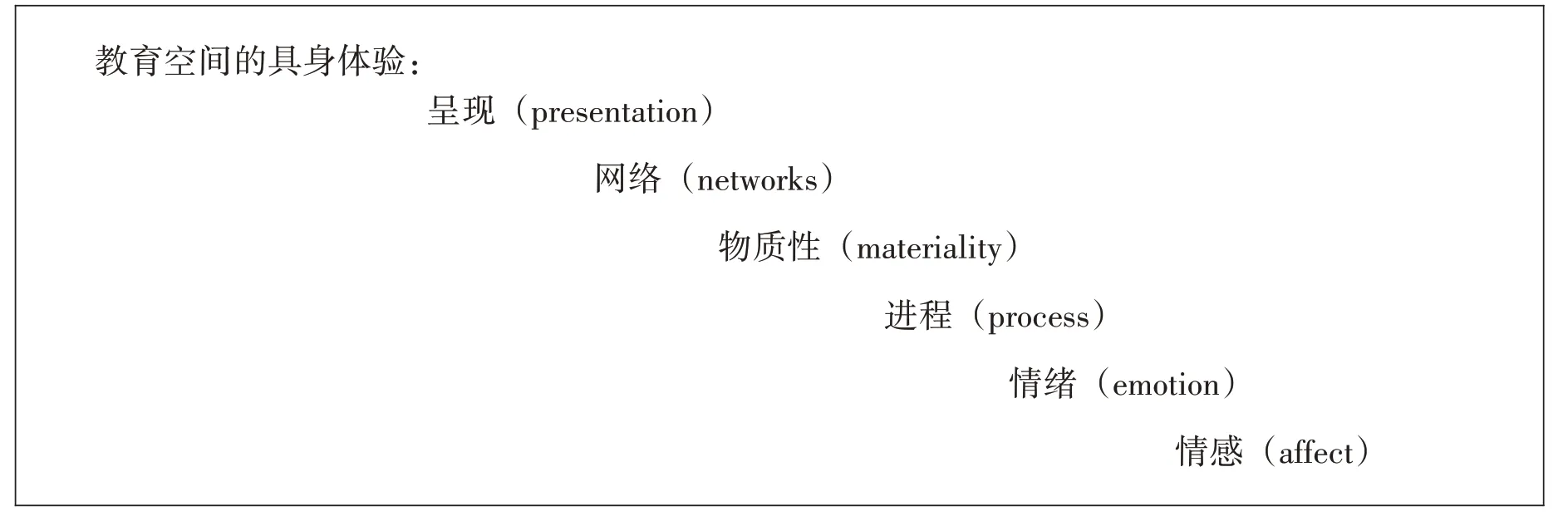

教育空间的情感方向、深度、结构、层次无疑有助于推动参与者之间身体交流,有利于提供教育活动空间,建立教育之宽广空间、方向空间、位置空间及其外在环境的联系。一般而论,具体的教育空间的情感体验经历了呈现、网络、物质性、进程、情绪和情感六个阶段(如图1)。据此分析,教育空间始于身体打开自己或“出身”,并同时置身于“在—世—中”的任意的、不可逆的位置、交互网络关系,以及身体表征的所指链接之中。此时,身体意向性和身体图式发挥重要作用,既凸显身体构筑空间的肉身性、物质性力量,而且,在当下境遇和自身历史性中绽出、弥散并超越学校、课室等物质的、几何的空间,以及书本的表征空间的气氛,分享表征空间带来的个人情绪,推动个人情感既浸入隐秘或秘密的社会生活部分,也产生对每天日常教育生活的艺术体验。因此,“这个氛围是模糊的、无规则的、无秩序的,它仅仅因为个人的体验而膨胀或紧缩,空间的形貌就在个人的感知中不断变换”,“知觉来自身体的最原初的感受,它裹挟着一股原始的身体震颤,将学生的情绪释放,并且重构以体验为中心的现象空间”[14]53。从具身学习角度看,基于情感和氛围的具身学习的喜悦在于“身体的方向,特别是目光和坠落的方向,都无任何理由地进入深度之中,被它吸引,而不会出现伙伴式的彼此协调,就像在交互式入身过程中出现的那样,因为这种深度就是沉思的、出身的、恍惚的、呆呆地陷入狂喜中的宽广”[11]295。

图1 教育空间体验的六个阶段

(三)身体表征的教育空间

身体置身教育情境,必然打开自身或“出身”,显现身体原初结构中的空间结构,包括身体空间、情感空间和外部事物空间的层级。这就是身体表征的过程。身体现象学认为,身体空间具有视域性,身体本身是图形和背景结构中的第三项,任何图形都在外部空间和身体空间的双重界域上显现。而且,身体空间具有辩证性。身体空间之所以能够转化为客观空间,是因为当身体在其特殊性中包含了能使身体空间转化为一般空间的辩证因素。“我的身体在我看来不但不只是空间的一部分,而且如果我没有身体的话,在我看来也就没有空间。”[13]140进言之,身体空间是通过视域性和辩证法再现自身的过程,是通过符号、文字等表征身体空间的过程,也是成为教育空间的文本及其描述、解释和批判的过程。在此过程中,无论是表意文字、象形文字、字母文字还是二进制的数学语言等都必须通过表征的方式反映,在空间上延伸,“身体行为和肌动控制进入概念定义中了吗?既然我们具有身体动作的概念,那么身体动作的可能范围,如果不进入世界上的语言的身体动作概念的可能范围,这就非常奇怪”[15]601。

正因为教育空间的身体表征性,源于原初生活体验的身体空间能通过身体图式发挥亲身心智(embodied-mind)作用,完成概念化与推理的任务,不仅在学习生活中产生切身的知情意,成为人生的宝贵财富,成为一生中历久弥新的记忆,而且,运用“视觉能力与穿越空间的能力可用于构建空间关系概念及其逻辑”,“肌动图式与身体运动参数可用于构建这些概念及其逻辑”,“身体运动控制图式的一般结构可用于描述‘体’结构,即我们在一般动作与事件中所发现的结构”[15]39。因此,教育空间是“依照行动、表征和动态关系形成的概念”,“身体和环境通过一系列实践与关联相互融入和共建”[16]143。换言之,教育空间是一个有机体:一方面,人居于其中,受到其特定的几何意义、象征意义、社会意义、文化意义、历史意义等属性的规定,形塑自己的身体、习惯、技能、知识、方法和精神;另一方面,人的价值、精神通过一定的方式塑造出情感的、知识的、意志的和行动的教育空间,因此,教育空间是“居留的象征性实践——‘在—世—中’的生存性实践,在其中,自我和场景相互融汇、共生共现”[16]15。

四、作为生存居所、位置和处所的教育空间

根据生存现象学,“存在先于本质”,要回到人类生存的实质问题,就要关注人的生活空间和生存状态,体验现实境况下人的实在和被抛到世界中的偶在。因此,教育空间是人与人相遇和交往中处身状态的、切身体验的具体空间,是先验现象学和身体现象学的教育空间的现实的、历史的、社会的综合体现。

(一)在居所(house)栖居的教育空间

在生存现象学看来,空间并非“流俗空间”中的“筑居”,亦即:不是操劳于遗忘存在之客观的、工具化的空间,而是关注、追问和展开对人的存在的此在分析,即人的在世存在的分析,追问人“被抛于世”时提问、沉沦、领会、选择、责任等问题,即人之心灵居所的栖居问题。海德格尔在词源上将人的生存与空间统一,认为“house”的本义是“保护”,“所谓人存在,也就是作为终有一死者在大地上存在,意思就是:居住。古词‘bauen’表示:就人居住而言,让你存在;但这个词同时也意味着:爱护和保养”[17]154。生存的空间包括个体人之在世存在的意义空间,历史性存在中生成和开放的空间,回归天、地、人、神四元游戏的栖居空间。概言之,空间即保护、持留和栖居。“在大地上”“在天空下”无非意指“在神面前持留”“向人之并存的归属”,或者,天、地、神、人“四方”归于一体,终有一死者通过栖居而在四重整体中存在,也把四重整体保护在其本质之中,由此而栖居[17]157。

据此分析,教育空间是人在具体的、特定的教育居所集聚、组织和探究的切身体验和生成。居所“不是某种长期内在化的历史,而是基于这样的事实:它是社会关系中一类特定群体的形成,在一个特定地点的集聚、编织”[18]。若追溯教育空间的起源,远古时代的人被抛入世,处于无家可归、无所依附的状态,在世界的任意位置,因此,人在无限世界中寻找固定的位置、安全的居所,保证外在环境、个体生命和精神之间平衡,保证人类经验和生命的延续、更新和创造。进而,当作为空间表征的符号、语言、文字产生后,向儿童解读、传播和创新它们的特定人群成为教师,保护儿童安全并让其成长的地方成为学校。学校既是传授知识而在此集聚的场所,也是哺育、养育、成长儿童的居所,还是保护和引导儿童个体“到场”于自由交往的公共领域,参与公共空间的建构和发展,保证人自由言说和积极生活,成为政治公民的公共空间。概论之,教育空间既从生存空间向意义空间、表征空间、社会空间发展,又回归到人的生活世界,展示个人体验的、艺术的空间表征。

(二)于位置(location)求索的教育空间

何谓“位置”?“位置”的英文location 可译为“定位”,与“localization(在地化)”有相同的词根,指空间的具象化、处境性,比较贴合海德格尔的理解。他认为,只有那种本身是一个位置(或“定位”)的东西才能为一个场所设置空间,因此,空间本质上是被设置或定位的东西,被释放到其边界中的东西;各种空间是从诸位置或定位那里的探究,而不是从“这个”空间那里获得其本质的。“空间意味着为定居和宿营而空出的场所,是某种被设置的东西,被释放到一个边界中的东西。边界并不是某物停止的地方,相反,正如希腊人所认识到的那样,边界是某物以开始其本质的那个东西。”[17]162

在生存现象学看来,教育空间则是人自身在历史活动中不断突破看似不可能的边界,不断探究,知觉、体认和创新充满“主观事实”的世界。具体的教育空间是绝对的,又是相对静止的,既是课室、教学楼、操场、走廊、宿舍、食堂等物理空间之间的区隔和连接,也是这些关系的再现和超越。即使随着数字技术的介入,教育空间走向多感官参与的融合性空间,现象学意义上的教育空间仍主要指超越这种内与外的界限的灵魂的流淌、充盈和相互影响,其本质是一种多元的、沉浸式的、辩证的、交互的精神空间。其中,正是由于人的纯粹意识、情感意识、想象力在时间的意识绵延中流动与延展,所以教育空间从边界开始的探险是一种具体的辩证法。也正如巴什拉所言,“常常通过缩小到内心空间本身的最小化本身,内与外的辩证法获得其全部力量”[1]244,同时,把所谓的物理空间、几何空间等客观空间“悬搁”,“重新回到‘无动于衷’的空间”,在对存在主体的沉思中,我们通常把空间放进括号里,换句话说,我们把空间“留在身后”[1]246。

教育空间的探索需要克服由抽象空间、工具性空间①抽象空间、工具性空间是列斐伏尔发展了黑格尔、马克思的空间理论之后提出的,是资本主义空间取代历史空间之后的新型空间,是通过一种思想来抽象地把握,体现资本逻辑的空间。一方面,其以均质化趋势实施压制和压迫,按照多维透视和多元化模式,强行把分散的碎片或要素归纳起来,形成一个整体;另一方面,其所有组成部分是可交换的,因而无物保存,并且由于其在社会意义上是真实的、可被定位的,其是同质的、然而同时被割裂成碎片的空间。参考:列斐伏尔《空间的生产》(刘怀玉等译,商务印书馆2021 年版)第XII 页。支配的同质的、透明的空间表征,突破抽象的、形式逻辑的空间符码藩篱,表现为表征的空间②即梅洛·庞蒂的“亲历的空间”,表现为复杂的象征(主义),有时被编码,关涉社会生活隐秘或秘密的部分,对每天日常教育生活的体验,以及艺术。参考:列斐伏尔《空间的生产》(刘怀玉等译,商务印书馆2021 年版)第51、59 页。。教育空间不仅使人体验到其安全有序,还体验到其温馨可人、生机盎然、朝气蓬勃;它既成为每个人情感、梦想、体验的混合物,又成为具有历史的关联性,具有不同解释学意义的、不同历史叙事的“教育的历史”和“教育性历史”;它不但具有家庭空间的安全、宁静、和谐,还是儿童走向探险和竞争的行动开端;既然青少年无法向专横跋扈的统治体制架构或其符号的部署发起挑战,他们的唯一的反抗即使用任何一种想象去复原千姿百态的差异化世界,如自然的、感觉/感官的、性的与娱乐的世界[19]46。

(三)于处所(place)生成的教育空间

生存现象学中的空间不是一个凝固的内在体验和沉思,而是“置于……之间”运思的处所(动词place,或动名词placing),并不断生成的过程。海德格尔认为,当我们说“一个人”,就已经用“人”命名了那种寓于物的四重整体之中的逗留[17]165。终有一死者在栖居之际根据他们在物和位置那里的逗留而经受着各种空间,同时穿行于各种空间。栖居的真正困境却在于:终有一死者总是重新寻找栖居的本质,他们首先必须学会栖居。因此,人只有思考无家可归的状态,正确地思之并好好地牢记,这种无家可归的状态乃是终有一死者召唤入栖居之中的唯一呼声[17]170。终有一死者努力尽自身力量,由自己把栖居带入其本质的丰富性之中,当他根据栖居而筑造,并且为了栖居而运思之际,他们就在实现这种努力[17]171。

在生存现象学看来,教育空间是心灵的“聚集”“召集”,是把儿童带入公共领域的“到场”,得到心灵的庇护、交流和认同的“成长”;是公民摆脱透明空间的环形监视,在“异托邦”之现实的、差异的空间本真地生活的“整全”“成人”。在现代社会,技术、资本和权力的规训力量渗透到教育组织、教育管理中,“被维持在一种教学组织中,这种教学组织再现它的权力和‘在一种永恒的和持续的领域中对个体进行分类’”,“它无所不在,而且总是保持警惕,通过它的每一条原则,它没有留下任何的阴影地带,并且经常监督那些委托给它管理的每一个个体”[20]。它们不仅通过精致入微的监管,提供系统的规训技术,能在一天又一天的运转中规范化和条理化[21]97-110,而且其分类、命名、装置、目标、评价等是政治、历史、经济、文化争夺的对象,造就“客观化的、被记录的和被完全描述的主体”。然而,教育空间作为一个特定的辖域,包含了空间的实践、空间的表征和表征的空间,是异质因素的交织与生产。它既是感知的空间、概念化空间和艺术性空间的“三位一体”,也是作为异质因素交织和生产的“游牧”空间,必然反对教育空间的“同质化”“中心化”或“中心性”,在裂缝的、褶皱的曲折空间链接、关联、延展和突破,实现多样化的、独一的、绽放的生命生长。进而,教育空间的流动和变化,以及教育的观念、资本、劳动、知识和文化形式的流动与循环发展已经不能轻易地被限制[21]97-110。教育空间可释放其“保护”“居住”“聚集”“召集”“交互”功能,提升其亲密性,维持其“对世界、对生活的最终信赖,简而言之,即‘存在的信赖’”[22]。

余论:走向综合实践和生命力的教育空间辩证法

生存现象学的教育空间是融合了心、身的教育空间。但是,在方法论上,还需要把教育空间的思想、意识、表征和存在归结到“原基础的基本原初实践”[23]1,其理解方式也必然是实践的,因此,在加拿大现象学教育学家范梅南(Van Manen)主张的实践现象学意义上,教育空间是多元空间的辩证统一。

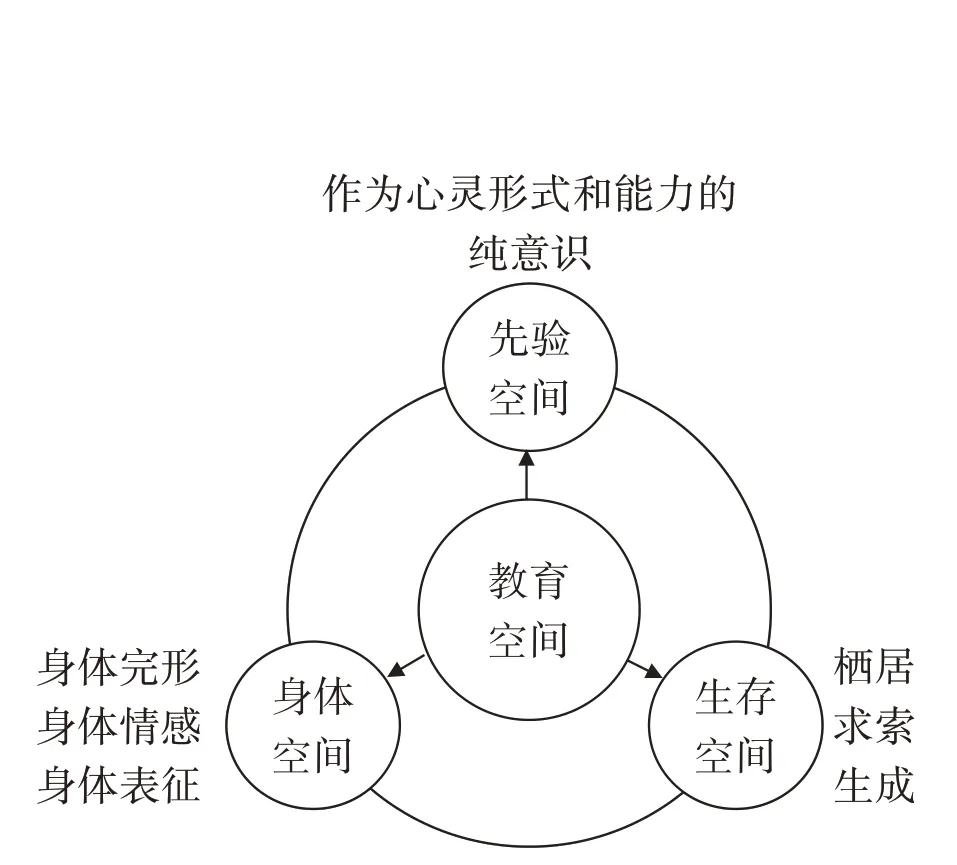

首先,心身的融合是教育空间的基本条件。教育空间研究的转折点在于,它既是超越物理—心理空间的,面向心灵本身的先天感性形式或感性直观能力,是教育发生认识论的先天条件,是意义给予何以可能的形式,也是栖居于身体意识和身体发生的一种特殊形式,是身心融合的辩证统一(图2)。只有在此意义上,教育空间才能“回到原初的个人经验。我们在特定情境中的生活方式的经验,我们在空间中个人存在方式的经验”[23]1。

图2 教育空间的“三位一体”

其次,多元综合实践是教育空间的特征。教育空间是感知的空间、空间的表征和表征的空间“三位一体”,是综合体现共时的、普遍的、形式的先验空间,具身的、处境性的和创造的身体空间,以及历时的、具体的、现实的生存空间的“三位一体”(图2、图3)。归根结底,它们交融于教育空间中人的生存、创造等生成活动中,“致力于培养和加强具身性(embodied)的本体论、认识论和实践论,为充满敏思和机智的实践服务”[23]2。

图3 教育空间的生产

再次,教育空间的最终目标是走向差异的、个体的、审美生存的“异托邦”空间。教育空间依赖于人的生产、生活方式及其产生的生产关系、社会关系、文化关系等,并随着文字、声音、图像、概念的变化而变化,既产生多元的、差异的生产生活空间和个人体验空间,也推动人与人之间交往,创造教育流动空间,以开放的精神和创新的工作,维护和培育教育空间的社会人文精神,促进教育空间中每个心灵的生成和自由[24](图3)。这也就是带有情感的、意志的“空间的真理”,它“可是你们有追求真理的意志,这种意志或许意味着:能让一切变成人能想到者、人能看到者、人能摸到者”[19]589!

最后,教育空间辩证法的目的是呈现人的生命力。教育空间分别具有先验现象学的空间、身体现象学的空间和生存现象学的空间之心灵形式和能力,具身情感和表征、栖居、求索和生成的意义。它们纯粹的空间意识、具身的空间图式、生存的空间生成都统一于实践的生命力,也就是空间的生命力。后者体现人的权力意志(will of power),不仅生成为抽象空间,而且呈现为生命多样性、复杂性、差异性和创造性的矛盾空间和差异空间,“没有能量的集中、没有焦点或中心,也就没有‘现实’,从而也就没有辩证法:即中心—外围、增生—消散、凝聚—辐射、溶合—饱和、浓缩—爆发、收敛—扩张”[19]588(图4),所以教育空间始终探究教育在可能世界中何以能让心灵“安身立命”和蓬勃生长,“展示出生活里那些丰沛的希望和多姿多彩的可能性,以及生活必将更加美好的愿景”[7]15。

图4 教育空间的生命力