凉山影像记忆(1981-2021)

2024-03-12胡小平

照相,凉山布拖,1982年9月。胡小平 摄

我是凉山彝人,从1980年代开始,我的镜头始终对准凉山彝族,扎根凉山、关注凉山、拍摄凉山。积累了大量的凉山彝人历史、经济、文化、风俗丰富的影像。

凉山是彝族的主要聚集区,保留着相对完整的彝族文化和历史。彝族人对火的赞颂,回响着彝族人原始的宗教情怀。折射出彝族人的宇宙观、哲学观、人生观。彝族人是一个在历史上曾经创造了太阳历的民族,这样一个民族绵延下来的文化非常悠久,原生文化保存得也较为完整。以彝族为代表的彝族文化,既是中华民族的财富,也是人类的财富,在民族学、人类学、社会学、宗教学等多个社会人文领域的学科中,有着历久弥新的研究价值和丰富的启示意义。

40余年的凉山影像记忆,是我对族人深刻的体验和成熟的思考。随着工业化、信息化、全球化的步步深入,随着土地的征迁,城市化的进程,人类的生存方式,尤其是地处边陲、山地的彝族人的生活方式也在发生着巨大的改变,传承了千百年之久的农耕文化体系正处于巨变之中,一种前所未有的文明结构和社会结构,以及网络时代培育出来的价值观正在日益强盛地以不同的方式,影响着区域社会中的群体和每个人。也就是说,我们一方面要适应现代化,发展经济,一方面又要保护好传统文化,保护好文化的多样性,这是一个极其复杂而又极难平衡的时代命题。

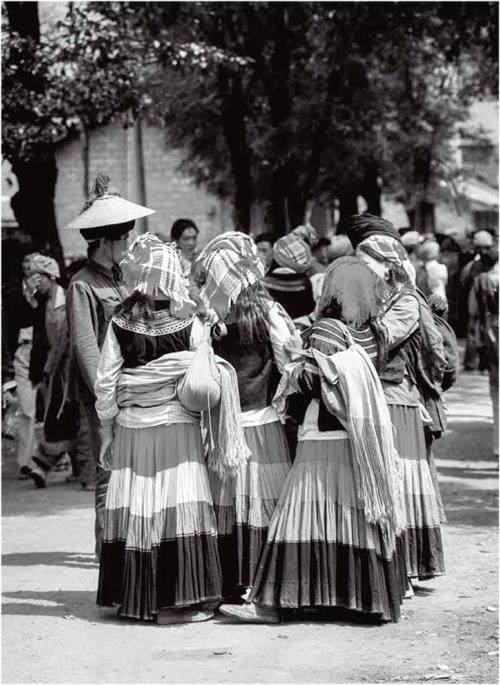

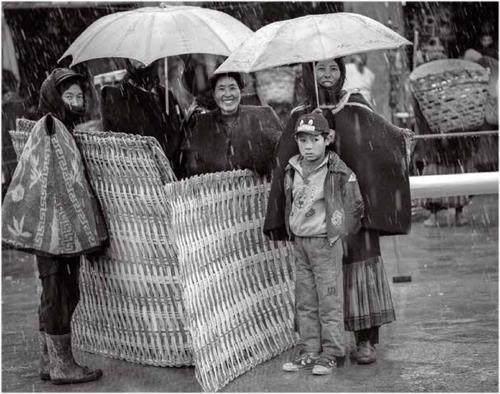

赶集,凉山布拖,1981年10月。胡小平 摄

为什么选择用摄影方式记录家乡本民族的变迁?

胡小平:1970年代,我曾用画笔描绘凉山,梦想未来自己能成为画家。尝试摄影是我高中毕业前,借照相机约同学到县城边的小河沟照合影开始的。回想起那个时代,搞摄影没有那么多观念和理论,不懂得用光、构图,连摄影书刊都很难看到。只有天生的好奇、极大的热情、原始的冲动,以及像画画一般的感觉。乡村集市、婚丧嫁娶、播种收获,彝人的淳朴,山寨的厚重,深深震撼着我,于是我用镜头记录凉山彝族原始古朴的生活。

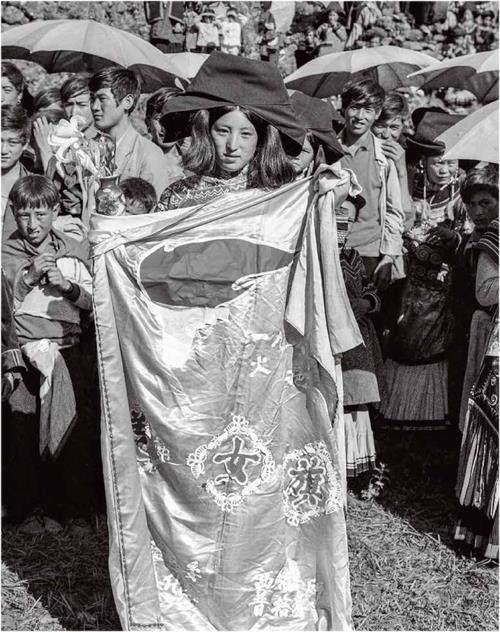

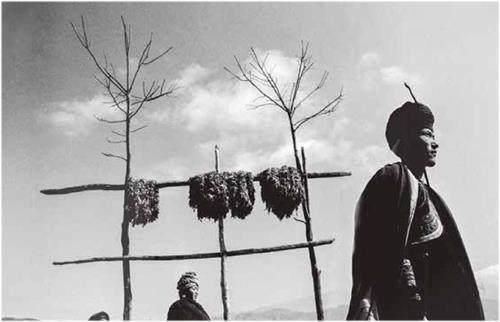

美女旗,涼山普格西洛,1981年7月。胡小平 摄

有一段时间,涌现出大量充斥着猎奇的凉山影像,对此你怎么看?

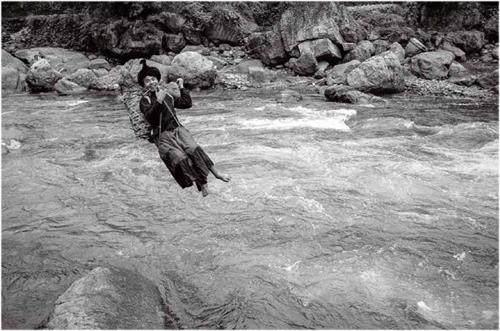

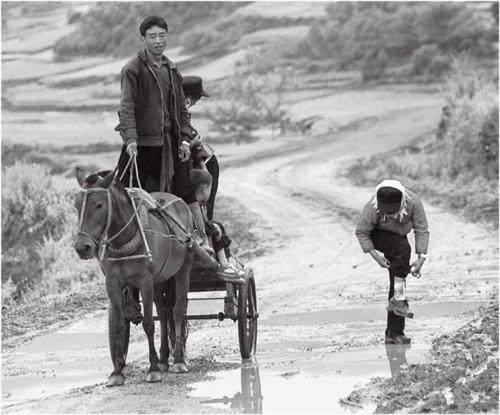

胡小平:我生活在凉山,经历过贫困,但我没有刻意拍摄贫困,更没有把苦难无限放大,而是拍摄人们在贫困中依旧保持的那种朴实勤劳和顽强努力。对于贫困这个题材,可以是猎奇,将彝族人的贫困拿到国外获奖,也可以将贫困、灾难进行截然不同的呈现。只有经历过苦难,才知道今天生活的不易。纪实摄影的不易在于我们看到了一种精神,一个不屈不挠与自然抗争的民族精神。

作为一名彝族摄影师,你眼里真实的家乡什么样?

胡小平:我深深地爱着这片土地,爱着生活在这片土地上勤劳的彝族人民。我拍摄彝人的生活,是为了记录和保留这个古老民族生生不息、绵延至今的文化遗产。我的作品里没有“高大上”,有的是不同时期凉山彝族人的真实写照。这些年来,我出版了《中国凉山彝族服饰》《中国凉山彝族火把节》《胡小平1980—1985凉山诺苏》等凉山彝族摄影专辑,希望用摄影这一朴实的艺术技艺,为外界认识、理解彝族人和彝族文化搭建桥梁。

喝水,凉山布拖衣莫,1991年9月。胡小平 摄

除了外在,现代化对凉山彝族的年轻人有哪些影响?

胡小平:年轻人是现代化事物的宣传员、传播者。改革开放,凉山的彝族年轻人到广东、福建、浙江等地的沿海城市务工。年轻人追求时尚,凡大城市流行的都会毫不保留地带回凉山。说普通话、染发、戴墨镜、戴面具、文身、奇装异服、喝可乐,等等。二十世纪七八十年代,凉山的彝族妇女和老人都要穿本民族的服装。每逢彝历新年、火把节、婚丧嫁娶、家族宗教活动、聚会等重大活动,男女老幼就要盛装出行。而现在的彝族小孩和年轻人更喜欢身穿耐克、阿迪,手拿“苹果”手机,感觉时尚有脸面,这才是他们应有的生活。

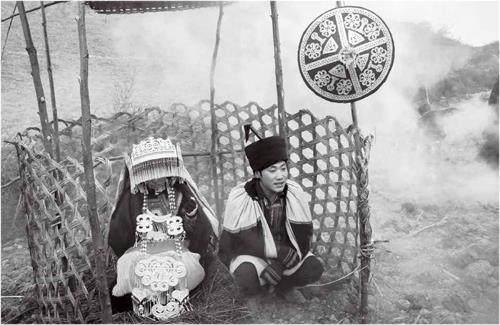

随着城市化的进程,地处边陲、山地的凉山彝族人的生活方式也发生着巨大的改变,传承了千百年之久的农耕文化体系正处于巨变和消解之中。就彝族服饰而言,凉山彝族尚银,以银为贵。银饰在彝族服饰搭配中高贵、典雅、美观。当今彝人生活水平提高了,以前没有的银肩牌、银背饰出现了,相互攀比,银饰越做越大。而且出现了银镶金,金换银的饰品,实际是在炫富。婚丧嫁娶等民风习俗在改变,有的生活与文化传统面临消逝。

溜索,凉山美姑柳洪,1989年5月。胡小平 摄

泥泞,凉山布拖特木里,1992年7月。胡小平 摄

集市,凉山美姑牛牛坝,1984年12月。胡小平 摄

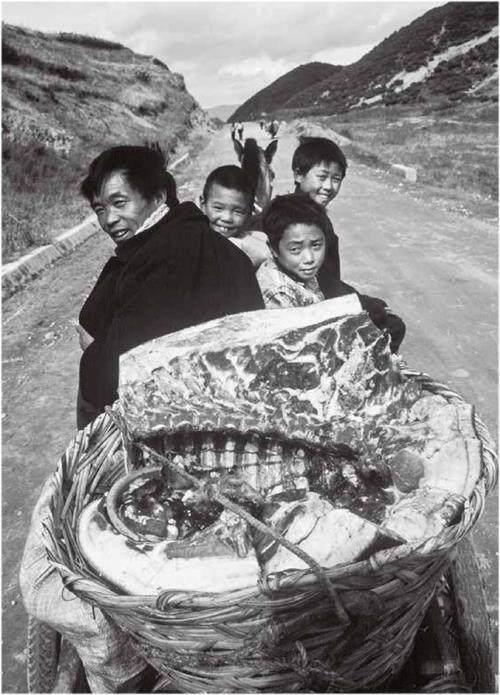

马车,凉山布拖,1996年11月。胡小平 摄

彝族婚俗,凉山美姑洪溪,2014年12月。胡小平 摄

彝人椎髻,凉山普格西洛,2001年12月。胡小平 摄

晒园根,凉山美姑,1983年12月。胡小平 摄

从1981年至2021年,40年的凉山影像记忆沉淀出历史的厚重感,是什么让你坚持本心?

胡小平:40余年拍摄凉山影像沉淀出的历史厚重感是我没有想到的。我一直坚持这样拍摄,这和我摄影的心路历程是一样的。这种历史的厚重感,也是我一生的写照。凉山,我生于斯长于斯,拍摄凉山,实际上是在拍我自己。快门瞬间的记录,是一种见证,正是摄影见证了一段葱郁而艰难的岁月,见证了生长过程中流逝的纯真和代价。纪实摄影贵在坚守,拍摄自己,是留下个人的影像史;拍摄一个家庭,就是用图像建立了家庭发展史;拍摄一个民族,就建立了民族的影像史。这是摄影的独特功能,也是摄影人的责任所在。摄影人是时代的记录者、见证者,我们跟得上这个时代,要保持初心,要坚守我们最初那种纯真的感觉。1987年,我在武汉大学学习摄影,看到了一些国内外的纪实作品,接触到纪实摄影已经很晚了。我初涉摄影时,没有看过人文纪实类的作品,接收外界的信息很少,就按照个人喜好拍。今天看那时拍的东西很亲切,是因早年拍的影像没有任何功利心。

卖竹蔑笆,凉山布拖拖觉,1999年10月。胡小平 攝

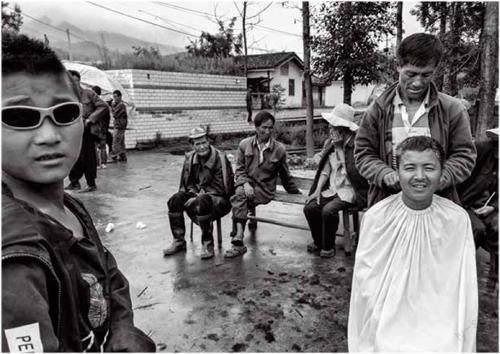

乡村理发,凉山昭觉地莫,2018年7月。胡小平 摄

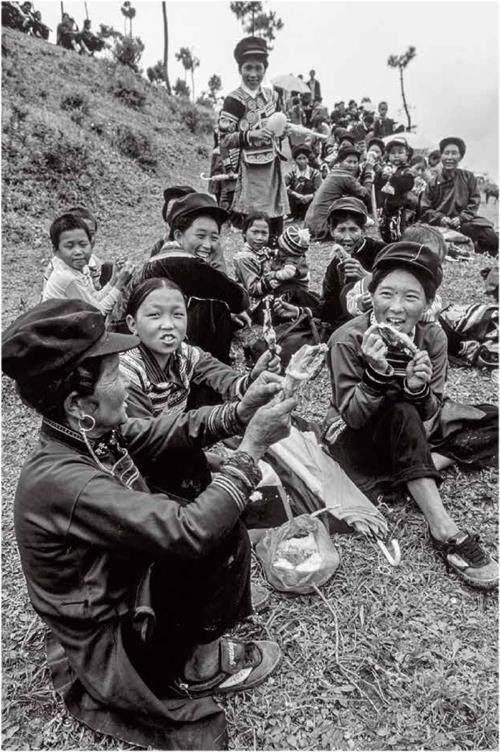

野餐,凉山普格,1983年7月。胡小平 摄

耕者,凉山布拖拖觉,2021年2月。胡小平 摄

近几年《棒!少年》《走进大凉山》这类纪录片让人们发现大凉山正在发生着巨变,你用镜头记录了家乡的蜕变,感受最深刻的变化点是什么?

胡小平:凉山是中国最大的彝族自治区,彝族是一个自称“诺苏”(彝语)的勤劳勇敢的民族。作为凉山彝人,我始终怀着敬畏之心,爱这片土地,爱生活在这片土地上的父老乡亲。摄影是我生活的一部分。用摄影的方式对凉山的记录是直接的、纯粹的,是我的亲身感悟、真实写照。

40年来,我走遍凉山角落,用镜头聚焦凉山彝人生活变迁。我们能从这些画面中看到,凉山彝人通过自己的顽强走到了今天。脱贫攻坚,彝族人民住上了新房子,过上了好日子。我看见家乡的改变,看见人们的精神面貌的变化。变革年代,这是一个民族在历史进程中尤其显得珍贵的影像,凉山人的生活变化是特殊的,特别值得记录。