消极反刍与大学生睡眠质量:负性情绪和睡眠拖延行为的作用

2024-03-11李琼刘蒙陈星宇姚佳宁

李琼,刘蒙,陈星宇,姚佳宁

(四川师范大学心理学院,成都 610068)

根据2021 年中国睡眠数据报告显示,有超过3亿人存在睡眠障碍问题。作为一种综合性变量,睡眠质量直接关系到个体的身心健康,睡眠质量差的个体易出现抑郁、焦虑等负面情绪[1]。研究发现大学生是心理问题易感人群,学校及社会应重视大学生睡眠及情绪问题[2]。

思维方式是影响睡眠质量的重要因素。消极反刍指个体重复思考压力事件及其起因和结果的思维方式[3]。根据睡眠的认知模型,消极反刍作为一种并不少见的闯入性思维,会对个体进入和维持睡眠活动产生负面影响。研究发现消极反刍思维会导致个体难以进入或维持睡眠,进而影响睡眠质量[4,5]。

消极反刍思维不仅能够直接影响个体的睡眠质量,还可能通过引发个体的负性情绪从而间接影响睡眠质量。根据睡眠干扰过程理论,当个体处在过度情绪唤醒状态时,其睡眠过程就会受到干扰,从而影响睡眠质量[6]。已有研究指出反刍思维与抑郁、焦虑情绪的产生和发展密不可分[7,8]。研究指出当个体倾向消极反刍思维时,很可能引发严重的抑郁情绪,即使是健康个体,有反刍思维倾向的人更容易患抑郁症[9]。抑郁和焦虑是导致个体深度睡眠减少、早醒和醒后入睡困难等睡眠障碍出现的常见负性情绪[8]。基于以上理论和相关研究,本研究提出假设(H1):负性情绪在消极反刍思维对大学生睡眠质量的影响中起中介作用。

此外,睡眠拖延行为作为不良的睡眠卫生习惯,是造成人们睡眠质量降低的重要因素之一[10],而反刍思维与拖延行为密切相关[11]。从目标驱动理论来看,反刍思维会受目标的驱动。当目标未实现时,个体会反复思考与目标有关的信息,这一思考过程本身就构成了拖延行为[12]。消极反刍思维会促使人们在睡前将注意力更多放在所感受到的消极线索上,从而导致认知觉醒水平的上升和入睡困难的出现。当大学生的消极反刍思维水平较高时,其睡眠就会变差。已有研究指出睡眠拖延行为负向预测个体的睡眠质量[13,14],这也佐证了推迟上床时间将引发睡眠不足等与睡眠质量相关的问题[15]。基于以上理论和相关实证研究,本研究提出假设(H2):睡眠拖延行为在消极反刍思维对大学生睡眠质量的影响中起中介作用。

已有研究表明,消极情绪是拖延行为的影响因素[16,17]。拖延的概念模型指出情绪属于影响拖延行为的状态性因素,有效的情绪调节可以减少拖延行为。有研究者提出恶性循环模型以阐明反刍思维通过影响情绪进而使个体产生拖延行为[18]。消极反刍思维个体具有较多的消极情绪,从而增加拖延行为的发生[19,20],而睡眠拖延也是一种拖延行为[21]。基于以上理论和实证研究,本研究提出假设(H3):负性情绪和睡眠拖延行为在消极反刍思维与睡眠质量之间起序列中介作用。

1 对象与方法

1.1 被试

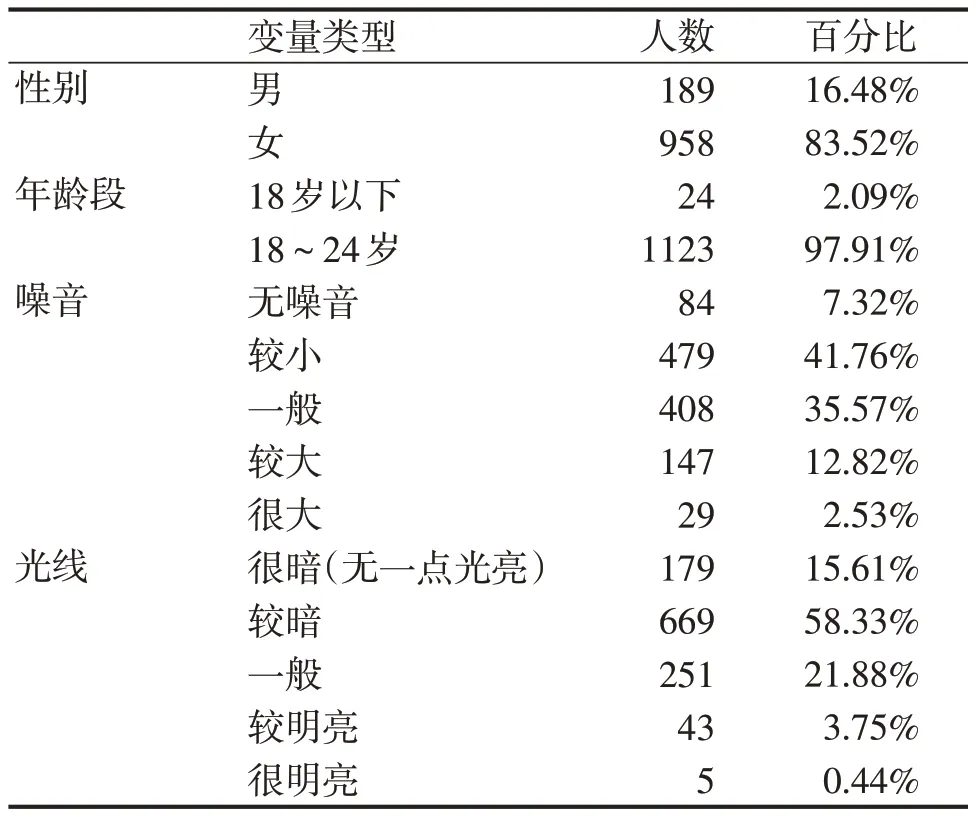

本研究经过四川师范大学伦理委员会的批准,采用方便抽样法对四川省两所高校的大学生进行问卷调查。共收集问卷1249 份,剔除无效问卷后,得到有效问卷1147份,问卷回收有效率为91.83%。人口统计学信息如表1所示。

表1 被试主要人口学信息

1.2 研究工具

1.2.1 匹兹堡睡眠质量指数 由刘贤臣等人[22]修订,共计18个自评项目,用于评定被试1个月内的睡眠质量,包含主观睡眠质量、入睡时间等7 个成分。该量表得分范围为0~21 分,分数越高,表明睡眠质量越差。在本研究中该量表内部一致性信度为0.77。

1.2.2 睡眠拖延量表 该量表由Kroese 等人[23]编制,马晓涵等人[24]修订。共包括9 个项目,采用Likert 5点评分,得分越高,表明个体越容易出现睡眠拖延行为。本研究中该量表内部一致性信度为0.74。

1.2.3 消极反刍思维量表 本研究采用王中[25]编制的大学生反刍思维量表中的消极反刍思维分量表。该分量表包括抑制快乐、否定自我以及消极归因维度,采用4 级评分。在本研究中该分量表内部一致性信度为0.88。

1.2.4 负性情绪量表 采用黄丽等人[26]修订的正性负性情绪量表中的负性情绪分量表,该分量表由描述负性情绪的10个形容词组成,采用5级评分。在本研究中该分量表内部一致性信度为0.89。

1.3 数据处理及共同方法偏差检验

采用SPSS 26.0 和Hayes 的宏程序PROCESS v3.3 对数据进行统计分析。使用探索性因子分析法,对所有量表的条目进行未旋转的主成分因子分析,结果显示共有12个因子特征值大于1,且第一个因子解释了总变异的16.11%,低于40%的临界标准,说明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

2 结果

2.1 描述性统计与相关分析

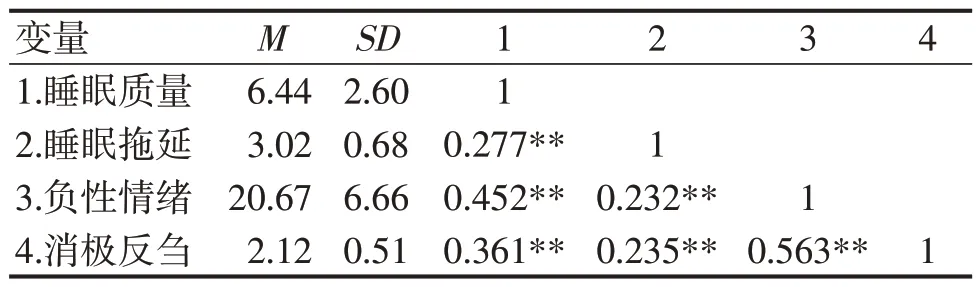

Pearson相关分析发现,所有变量两两之间均存在显著相关。详见表2。

表2 变量间的相关分析结果

2.2 中介作用检验

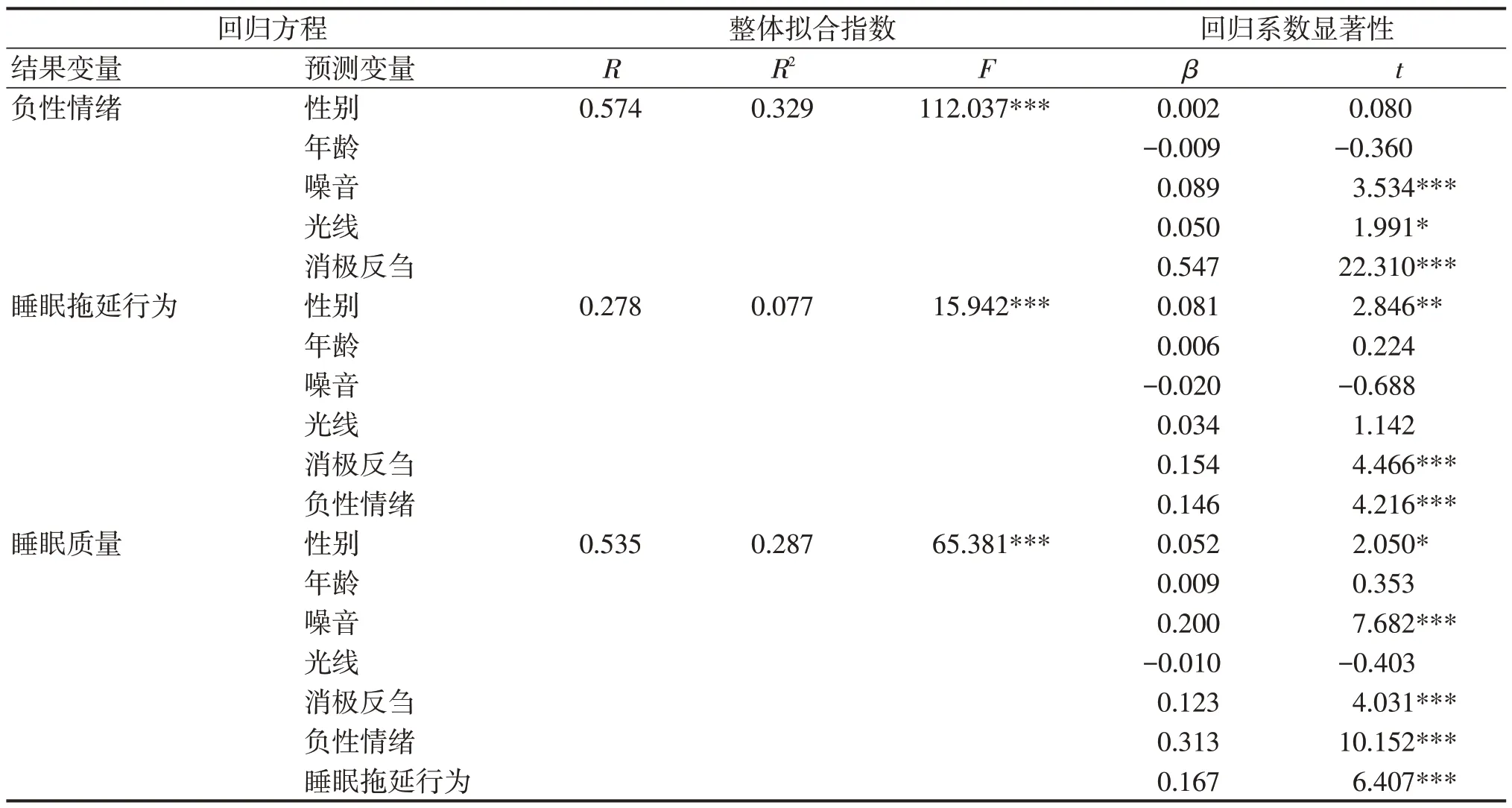

如表3 所示,使用Hayes 编制的SPSS 宏程序Process进行中介效应分析,在控制各人口学变量的条件下,分析负性情绪和睡眠拖延行为在大学生消极反刍与睡眠质量关系间的中介作用。回归分析显示,消极反刍对负性情绪(β=0.547,P<0.001)具有直接正向预测作用,消极反刍对睡眠拖延行为(β=0.154,P<0.001)具有直接正向预测作用。负性情绪对睡眠拖延行为(β=0.146,P<0.001)具有直接正向预测作用。当消极反刍、负性情绪和睡眠拖延行为同时预测睡眠质量时,消极反刍、负性情绪、睡眠拖延行为均对睡眠质量有显著正向预测作用(β=0.123,P<0.001;β=0.313,P<0.001;β=0.167,P<0.001)。

表3 变量间的回归分析

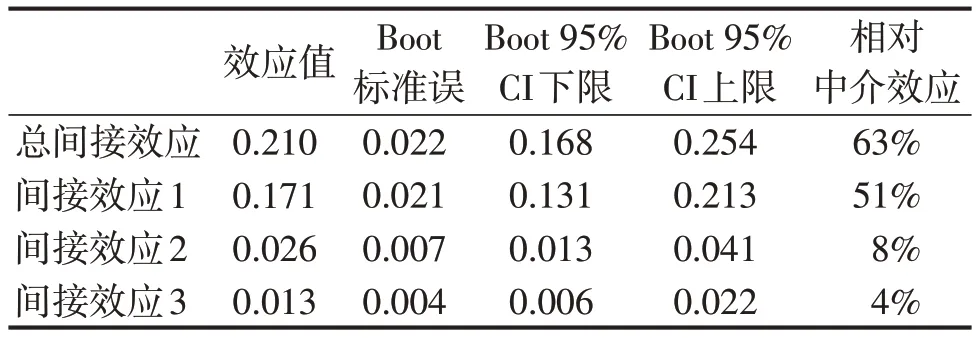

如表4 所示,采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法对中介效应进行进一步检验。结果表明,负性情绪和睡眠拖延行为的中介作用显著,总中介效应值为0.210。具体来看,中介效应通过三条中介链实现:第一,由消极反刍→负性情绪→睡眠质量组成的间接效应1(0.171),Bootstrap 95%置信区间不包含0,说明负性情绪的中介作用显著;第二,由消极反刍→睡眠拖延行为→睡眠质量组成的间接效应2(0.026),Bootstrap 95%置信区间不包含0,表明睡眠拖延行为的中介作用显著;第三,由消极反刍→负性情绪→睡眠拖延行为→睡眠质量组成的间接效应3(0.013),Bootstrap 95%置信区间不包含0,说明负性情绪与睡眠拖延行为的链式中介作用显著。

表4 负性情绪和睡眠拖延行为在消极反刍思维与匹兹堡睡眠质量指数关系间的中介效应

3 讨论

本研究显示,负性情绪的中介作用显著,在消极反刍与大学生睡眠质量之间起部分中介作用。由反应风格理论可知,在反刍思维的影响下,个体的消极情绪和负面行为获得了更多的关注,从而强化了消极因素的负面影响[27]。当个体入睡前进行高水平的消极反刍时,不仅会导致消极情绪的出现或加重,还会引起大脑过度活动进而影响睡眠质量[28]。

本研究显示,睡眠拖延行为的中介作用显著,在消极反刍与大学生睡眠质量之间起部分中介作用。消极反刍思维作为一种失败的自我调节方式,会高度唤醒个体的消极情绪,使得大学生延迟上床睡觉的时间,采取睡眠拖延行为如熬夜打游戏、追剧等[29]来试图缓解自身的负性情绪,从而进一步影响自身睡眠质量。

本研究还发现,负性情绪和睡眠拖延行为在消极反刍和睡眠质量之间起序列中介作用。当个体感受到负面情绪时,拖延行为作为一种防御机制被使用,以维持内在平衡和自我的良好感觉[30]。当个体体验到高水平的消极情绪时,倾向于通过放松的、娱乐性的活动来转移注意力,由此导致入睡时间不断延后,最终引发睡眠障碍[23,31]。

本研究进一步揭示了消极反刍影响大学生睡眠质量的中介作用机制,对大学生睡眠问题的干预有一定的现实意义。