同伴侵害与儿童抑郁的关系:个体与圈子希望感的调节效应

2024-03-11向碧华魏超波韩宪国郑宏刘俊升

向碧华,魏超波,韩宪国,郑宏,刘俊升

(1.上海戏剧学院,上海 200040;2.上海市崇明区教育学院,上海 202150;3.上海师范大学心理学院,上海 200234;4.上海市长宁区精神卫生中心,上海 200335;5.上海市心理健康与危机干预重点实验室,上海 200062;6.华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

同伴侵害指个体遭受到来自同伴的直接或间接攻击的经历[1]。全球范围内的调查发现,大约32%的儿童青少年报告曾有过被同伴侵害的经历。国内研究表明,大约1.5%到13.7%的儿童青少年遭受过同伴侵害[2,3]。同伴侵害影响儿童适应[4,5],其中抑郁是与同伴侵害关系最密切的适应问题[6,7]。探索二者之间可能的缓冲因素具有重要的理论和现实意义。

希望感是人们面对未来的一种美好信念,以及这种美好信念带来的情绪体验[8]。Snyder 认为希望感是个体对于设定的目标,坚信自己不仅能找到有效途径并能坚持行进的认知与信念[9]。对于儿童青少年来说,希望感是一种重要的积极品质,它能帮助个体确立积极的生活态度、增进心理健康水平[10,11]。不仅如此,希望感对于启动和维持对长期目标的行动、灵活处理困难遭遇具有积极意义。在压力或挑战性情境下,高希望感个体往往会尝试多种方式应对困难[12-14]。从这一意义上讲,个体的希望感很有可能是同伴侵害与抑郁关系间的一个重要缓冲因素。

除了个体自身的希望感外,儿童所处同伴圈子(peer group)的希望感也可能在同伴侵害和抑郁之间扮演重要角色。同伴圈子指的是儿童与同伴经常亲密互动而结成的非正式小团体,通常由3~10 人组成[15]。从儿童中期开始,大部分儿童都会参与到至少一个同伴圈子中[16,17],且大部分同伴的互动交往也发生在圈子当中。在同伴圈子的互动中,经由选择效应和社会化效应,圈子成员的信念系统会趋于一致。具体到希望感方面,研究发现同伴圈子内成员的希望感具有很高的相似性[18]。

圈子的希望感构成了个体发展的重要情境因素。生态系统理论认为,影响个体发展的微系统主要因素之一就是同伴。圈子如果具备良好的希望感,则对圈子成员的情感、认知、人际等方面的适应性发展有重要促进意义[19,20]。实证研究结果表明,圈子希望感与成员的心理适应和幸福感显著相关[18]。然而,目前尚未有研究对圈子希望感在同伴侵害与儿童心理适应关系中的作用进行考察。压力-缓冲模型(stress-buffering model)表明,积极的环境对处于处境不利个体的适应调整有利,让其更有可能获得良好的心理适应[21]。基于此,较高的圈子希望感很可能会缓冲同伴侵害对儿童抑郁的影响效应。

本研究的目的是考察个体希望感和圈子希望感在同伴侵害与儿童抑郁关系中的调节效应。基于Snyder 的希望理论,研究假设个体层面的希望感可以缓冲同伴侵害对儿童抑郁的影响效应。基于群体社会化理论和压力缓冲模型,本研究还进一步假设圈子层面的希望感同样可以缓冲同伴侵害对儿童抑郁的影响效应。研究同时从个体和群体的层面考察多水平因素的共同作用,可以为同伴侵害领域的干预和辅导提供新的视角。

1 方法

1.1 被试

采用简单随机整群抽样法,以上海市四所中小学的5~8 年级学生为研究对象,共有867 名学生参与了研究。其中,6 人为孤立者不属于任何一个圈子,有18个圈子的大小为2,以往研究中认为圈子的规模一般为3人以上,因此予以剔除[15,16]。故有效被试为825名,有效圈子为142个。其中,男生占51%,儿童平均年龄为11.82岁(SD=1.19岁)。

1.2 研究工具

1.2.1 同伴侵害量表 采用Schwartz等人编制的同伴提名量表来测量被试的同伴侵害水平。该量表共有7个项目,被试需要在每个项目中提名班级中3位最符合该项目描述的同学(如“某个人经常被别人打”)。完成这一步骤后,研究者要把所有的提名进行转换,生成班级中每位学生在各个项目中的得分,最后以班级为单位进行标准分转换。该量表具有良好的信效度[22],本研究中,该量表的内部一致性系数为0.87。

1.2.2 儿童希望感量表 由Snyder 编制,赵必华等人修订,共有6个项目,为1~6六点计分,总分越高表明被试的希望感越高。该量表具有较好的信效度[23],本研究中,该量表的内部一致性系数为0.79。

1.2.3 儿童抑郁量表 采用Kovacs编制、Chen等人修订的版本,由14 个项目组成,采用1~3 三点记分,分数越高表明抑郁越高。此量表在国内儿童的研究中已被广泛应用,具备较好的信效度[24]。本研究中,其内部一致性系数为0.83。

1.2.4 社会认知地图 社会认知地图被用来获得各个班级内存在的同伴圈子情况[25]。被试提名班上哪些同学会经常待在一起,提名的圈子规模不做限制。通过SCM 程序[26]进行数据处理,即把被试报告的社会认知地图聚集形成联合的提名矩阵,由此得出同伴圈子的情况。以往研究表明,此方法是处理和掌握同伴圈子的可靠方法[27]。

1.3 数据处理

描述性统计在SPSS 24.0 中完成,使用HLM(Hierarchical Linear Modeling)探讨个体与圈子希望感在同伴侵害与抑郁关系中的作用。

首先,建立估计零模型。这一步的操作意义在于探讨分层模型分析是否存在意义。模型为:

第一层:Yij(抑郁)=β0j+rij

第二层:β0j=γ00+u0j

然后,建立第一层“群体内”模型,将个体的同伴侵害、希望感以及二者的交互引入模型,用来评估个体水平的变量对被试抑郁的预测作用。参照Hofmann 和Gavin[28]的方法,对第一层变量进行以样本均值为中心的处理。模型为:

第一层:Yij(抑郁)=β0j+β1jXij(同伴侵害)+β2jXij(希望感)+β3jXij(希望感*同伴侵害)+rij

第二层:β0j=γ00+u0j

β1j=γ10+u1j

β2j=γ20+u2j

β3j=γ30+u3j

最后,建立第二层“群体间”模型,目的在于控制个体变量的同时,把同伴圈子层面的指标加入模型,来探讨圈子的希望感是否可以显著预测个体抑郁以及是否存在调节效应。在第二层方程中,圈子希望感为圈子成员希望感的均值。模型为:

第一层:Yij(抑郁)=β0j+β1jXij(同伴侵害)+β2jXij(希望感)+β3jXij(希望感*同伴侵害)+rij

第二层:β0j=γ00+γ01(圈子希望感)+u0j

β1j=γ10+γ11(圈子希望感)+u1j

β2j=γ20+γ21(圈子希望感)+u2j

β3j=γ30+γ31(圈子希望感)+u3j

2 结果

2.1 描述性统计结果

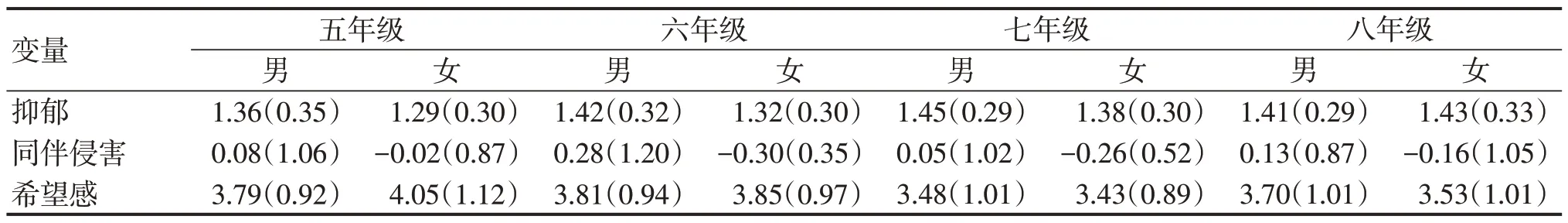

2.1.1 个体层面的描述性统计结果 研究被试在各研究变量上,不同年级与性别的得分情况如表1所示。

表1 不同性别、年级被试各变量的均值、标准差

以同伴侵害、希望感、抑郁为因变量,年级和性别为自变量进行多元方差分析,结果表明:性别主效应显著,F(3,815)=11.66,wilk’s Lamda=0.96,P<0.001;年级主效应显著,F(9,1984)=3.68,wilk’s Lamda=0.96,P<0.001;性别与年级的交互效应不显著,F(9,1984)=1.50,wilk’s Lamda=0.98,P>0.05。

单变量方差分析结果表明:同伴侵害存在显著性别差异,F(1,817)=30.36,P<0.001,η2=0.04,女生的同伴侵害得分显著低于男生;抑郁的性别差异显著,F(1,817)=9.22,P<0.01,η2=0.01,男生的抑郁得分显著高于女生。此外,希望感的年级差异显著,F(3,817)=8.94,P<0.001,η2=0.03,五、六年级学生的希望感得分均显著高于七、八年级学生;抑郁的年级差异显著,F(3,817)=3.50,P<0.05,η2=0.01,五年级学生的抑郁得分显著低于七、八年级学生。

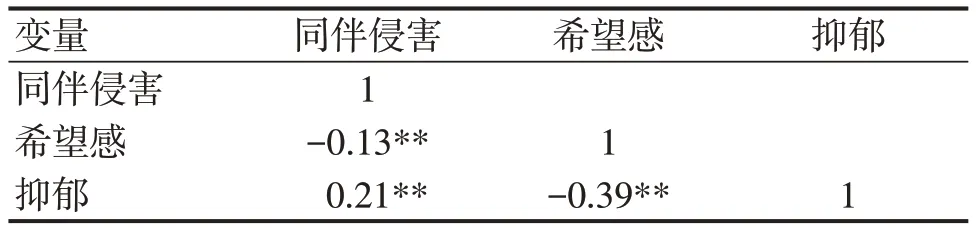

如表2所示,个体层面,同伴侵害与抑郁呈显著正相关,与希望感呈显著负相关,希望感与抑郁呈显著负相关。

表2 个体层面各变量相关系数

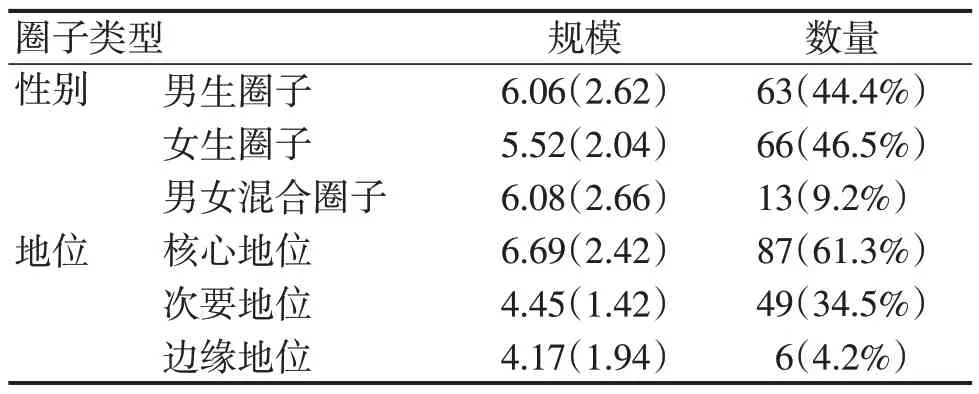

2.1.2 圈子层面研究变量的描述性统计 经SCM统计分析,共得到有效圈子142 个,圈子规模为3~13 人,其中男生圈子为63 个,女生圈子为66 个,混合性别圈子为13个。这些圈子地位上的表现为:核心地位圈子有87个,次要地位圈子49个,边缘地位圈子为6个。圈子的具体情况见表3。

表3 不同性别、地位的同伴圈子规模及数量情况

在圈子层面,各变量相关系数如表4 所示。圈子希望感与圈子规模、圈子地位呈显著正相关,这表明圈子规模越大圈子希望感越高,圈子地位越高圈子希望感也越高;此外,圈子规模与圈子地位呈显著正相关,说明圈子规模越大圈子的地位越高。

2.2 多水平分析结果

2.2.1 零模型 以抑郁为因变量建立零模型。结果表明,抑郁的ICC 系数为0.11,P<0.001,表明抑郁在同伴圈子间差异显著,需采用多水平分析。

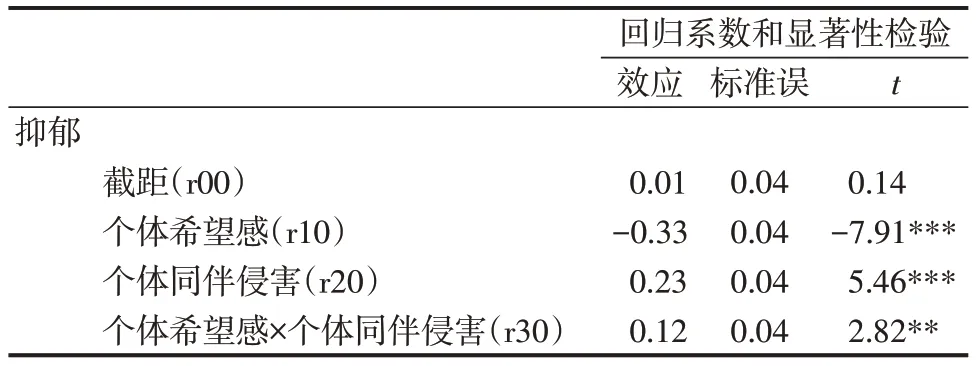

2.2.2 个体水平效应 组内模型(个体水平)分析结果如表5 所示。具体而言,同伴侵害显著地正向预测抑郁(r20),即个体遭受的同伴侵害情况越多,其抑郁也越高;个体希望感显著负向预测抑郁(r10),即个体的希望感越高,其抑郁越低;另外,希望感与同伴侵害二者的交互项显著正向预测抑郁(r30),说明同伴侵害与被试抑郁水平的关系受个体希望感的调节。

表5 个体水平变量的预测效应结果

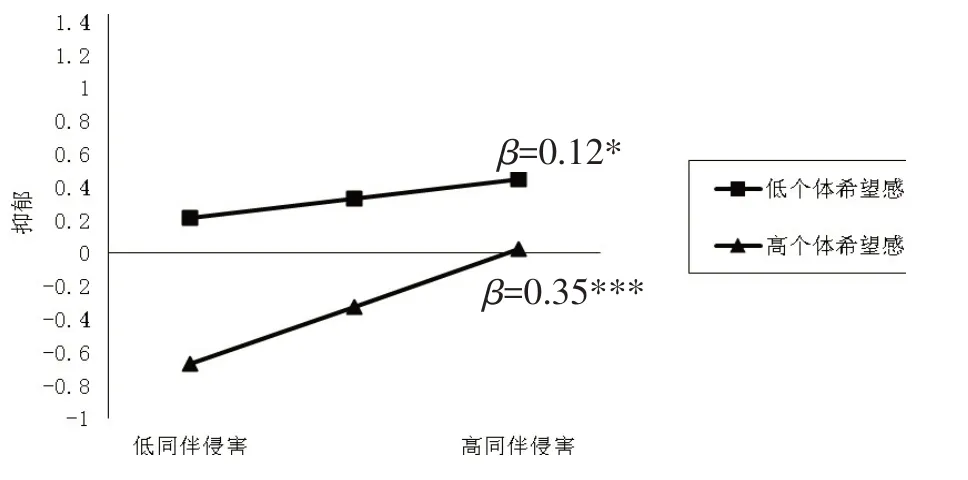

进一步简单效应分析结果表明,在高希望感个体中(M+1SD),同伴侵害对抑郁的预测作用显著强于低希望感个体(M-1SD)。需要注意的是,高希望感个体的抑郁显著低于低希望感个体。见图1。

图1 个体希望感对同伴侵害与抑郁关系的调节作用

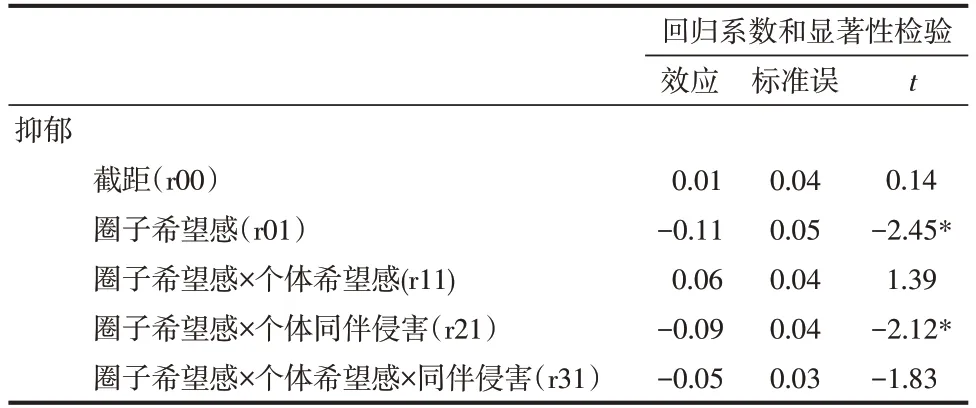

2.2.3 圈子水平效应 组间模型(圈子水平)的分析结果如表6 所示。具体而言,圈子希望感显著负向预测个体抑郁的截距(r01),表明儿童所属圈子的希望感越高,其抑郁越低;此外,圈子希望感能够显著调节同伴侵害对个体抑郁水平的预测关系(r21)。其他主效应和交互效应均不显著。

表6 圈子水平变量的预测效应结果

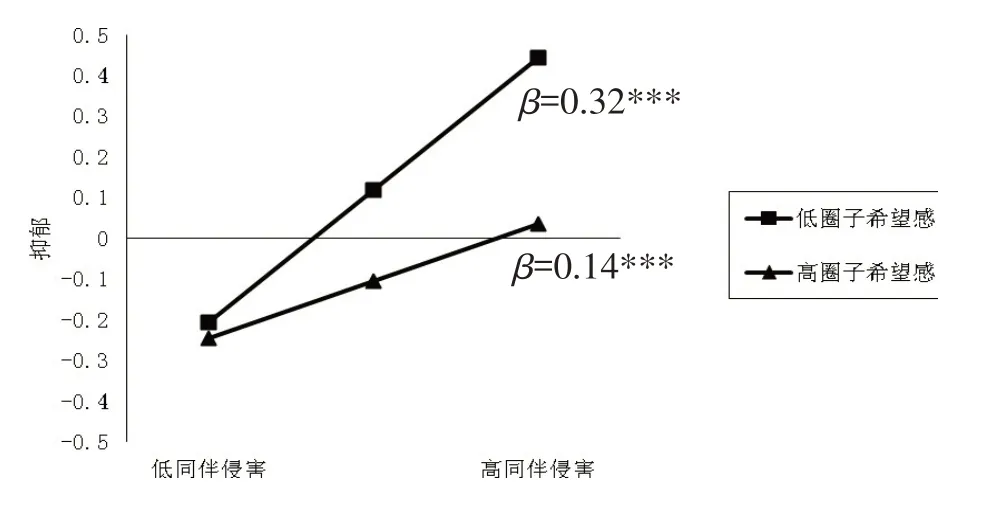

参照Aiken 和West 的做法,将圈子希望感按一个标准差分为高值和低值两组,进行简单效应分析[29]。结果表明:在高希望感圈子中,同伴侵害对抑郁的预测作用显著,β=0.14,P<0.001;在低希望感的圈子中,同伴侵害对抑郁的正向预测作用更强,β=0.32,P<0.001。具体的调节作用见图2。

图2 圈子希望感对同伴侵害与抑郁关系的调节作用

3 讨论

本研究发现,在个体层面,同伴侵害与抑郁均表现出男生高于女生的情况,这一现象与以往众多研究一致[22,30]。此外,低年级个体的希望感显著高于高年级,抑郁则反之,这一变化趋势可能与学习压力的增大及迈入青春期早期有关。在圈子层面,圈子的检出率、圈子规模和圈子地位表现与以往研究保持基本一致,即大部分儿童都会属于一个同伴圈子,圈子的规模为3~13 人,且核心地位圈子数量以及同性别圈子数量较多[16,17]。儿童中晚期群体随着自主性的增长,逐渐开始脱离与父母的紧密联系,转而花费更多的时间与同伴互动。

个体希望感对于同伴侵害与抑郁关系的调节效应表明,在高希望感个体中,同伴侵害对抑郁的预测效应更强,但其抑郁程度整体低于低希望感个体。遭遇同伴侵害这一经历对个体的情绪具有破坏性,会降低个体追求目标的自我效能感,产生更为消极的自我认知,由此产生抑郁等消极情绪[31,32]。而希望感是帮助个体应对挑战的重要因子,可以帮助个体尝试积极的方式应对困难[12,33],进而降低整体的抑郁水平。值得注意的是,当遭遇同伴侵害的程度严重时,希望感的保护作用表现得较为薄弱。这符合特征压力易损性假说(stress vulnerability hypothesis)的观点,即随着风险的上升积极因素(如希望感)的保护作用会逐渐丧失。国内学者傅俏俏等人对青少年的研究发现,当遇到严重的负性压力事件时,他们有效利用感恩、希望感等积极因素来处理风险的可能性降低了[34]。具备高希望感的个体本身对人对物具有更积极的视角,一般而言积极的心态和应对方式可以帮助其处理困难,但当困难超出个人承受和应对能力时,他们往往创伤感更强,因此其抑郁水平更容易受到同伴侵害的影响。

在同伴圈子水平上,圈子希望感的主效应显著。具体来讲,儿童所属圈子的希望感越高其抑郁越低。首先,同伴圈子确实能给圈子中的个体带来积极影响,加入到圈子的儿童表现出更成熟的社会能力,可以拥有圈子成员之间的讨论互动的机会,这能促进对新问题的解决[35]。其次,希望感作为一种积极心理品质存在于圈子中,把群体水平的积极氛围进一步发挥出来,这对个体的成长与心理适应有重要意义。以往研究也证明了这一点,加入符合社会规范的或亲社会型的同龄群体可以防止高危儿童心理适应困难[36]。

最后,圈子希望感对同伴侵害与抑郁的关系存在调节效应。高希望感的圈子在一定程度上可以缓冲同伴侵害对抑郁的影响效应,即圈子的高希望感水平对受侵害个体的心理适应起到保护作用。这种同伴圈子层面对个体层面产生的影响得到群体社会化理论的支持。该理论认为同伴圈子对儿童的社会化具有重要作用,可以影响圈子成员的个人行为[37]。有研究发现,以亲社会为主导的同伴圈子,其成员的心理适应更好。而以攻击性为主导的圈子,其成员的攻击行为会增加,并会引起学习困难和情绪适应困难等问题[36]。同理,一个高希望感的同伴圈子也一定程度上能促进圈子成员的情绪适应。再者,希望感的社会-认知理论也揭示了个体希望感是在与环境的持续互动过程中形成的,因此儿童在圈子中的良好关系氛围中形成的高希望感对其社会心理适应有着积极影响。同伴侵害是个体可能遇到的困难问题,在高希望感的圈子中,成员们可以相互沟通与支持,从而减少消极事件带来的心理冲击,缓解抑郁。