唐五代韵书中的“册子装”*

2024-03-10武汉大学文学院

刘 丹 (武汉大学文学院)

1 敦煌文献装帧具有“层次差异”

时代不同、地域不同,书籍的装帧方式自然也会有所不同。即便在相近的时空下,不同种类的书籍,因其生产工艺、流传途径、保存方式各有特点,最终呈现出的样貌也会有系统性差异;或者说,可以分出不同的“层次”。以敦煌文献为例——其中的佛经与韵书,虽然出土自同时同地,但进入藏经洞之前,二者的“生命状态”却非常不同:佛经是宗教经典,常用于供养或阅读;韵书是写诗作赋的工具书,常用于检索。由此我们可以将其分为两个层次。层次不同,装帧方式之发展方向也有不同:很多佛教类的文献需要考虑“神圣性”,因此趋于采用较为传统的装帧方式①比如,《嘉兴藏》之前的大藏经大多还在坚持用经折装,而彼时方册的线装才是主流的装帧方式。刻书者这么做,也许是考虑到传统的装帧方式可以带来“神圣庄重”的效果。;韵书一类的文献,日常使用中不必考虑“神圣性”,但却要时时翻检,必须考虑方便使用,故而趋于采用更为创新的装帧方式。

前人在研究敦煌文献的装帧方式时,往往不注意区分层次,而将韵书、佛经乃至占卜文书等不同层次的文献混为一谈。这样不仅无法厘清特定层次内装帧方式的发展变化,还会在不同性质的文献之间建立起不存在的联系,横生枝节,反倒遮蔽了装帧发展的真面目。比如,有的版本学家将伯2011号《刊谬补缺切韵》与斯6349号《易三备》的装帧当作一类[1]184,其实这两种文献性质并不相同:伯2011号《刊谬补缺切韵》可能是“原装”;而斯6349号《易三备》现存的装帧方式,则可能是卷轴装脱散后“改装”的结果[2]。

敦煌文献中的韵书,装帧方式特点鲜明。晚清到民国,蒋斧本《唐韵》、故宫博物院藏王仁昫《刊谬补缺切韵》 (王三)等唐五代韵书传本相继现世。西域各地也陆续有韵书出土。这些韵书抄写的时代与敦煌本大致相近,理当算作“同一层次”,其装帧方式恰好也能相互印证。笔者拟在“唐五代韵书”这一层次内部,对其装帧方式及其变化略作探讨。

2 唐五代韵书中的六种册子

敦煌韵书散藏于世界各地,西方各国图书馆在进行“修复”时,往往任意拆毁原卷,另加裱补,导致其本来面目不复可见。前辈学者完成了敦煌韵书的类聚、缀合、释录工作,但对其装帧的研究却略显不足。综合前人研究及最新公布的敦煌文献彩图,可知敦煌韵书及传世的唐五代韵书中有一类特殊的“册子本”,且装帧方式随时代而演变,下文清理出了比较有代表性的几组。

2.1 伯3696号碎12…伯3696号B…伯3695号+伯3696号碎13《切韵》

〇伯3696号碎12(含伯3696号碎片10),见《法藏》26/344A①本文中的“法藏”指《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》 (上海古籍出版社,1995–2005年);“英藏”指《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》 (四川人民出版社,1995年);“俄藏”指《俄藏敦煌文献》 (上海古籍出版社,1992–2001年)。“《法藏》26/344A”指图版见于《法藏》第26册344页上栏。上栏用A、下栏用B表示。下同。[3]。残片。双面书写。《法藏》对正、反面的判定有误,今依《敦煌经部文献合集》 (以下简称《合集》)改正。据《合集》的研究成果,写卷正面部分内容被整理者强行揭下,单独编号为“伯3696号碎片10”,远藤光晓重新将其缀合。经缀合可知该面内容为“切韵序陆法言”[4]2151。写卷背面存3行,为《切韵》平声三钟韵之部分(至“容”小韵“字止)。

〇伯3696号B,见《法藏》26/341A—342B[3]。存2纸,双面抄写。正面存30行(前纸17行,后纸13行;第12、13行及后6行下部残泐),每行抄大字5到9字;楷书;有乌丝栏;所存内容起平声三钟容小韵字注文,至平声五支赀小韵“訾”字注文而止②这里原卷有残泐,小韵与韵字都是依据《合集》的推断。。卷末残约8行,下接纸背内容。纸背亦存30行(前纸13行,后纸17行;前6行及第18、19行下部残泐),每行抄大字5到10字;楷书;有乌丝栏;所存内容起平声五支釃小韵“釃”字注文,至平声七之而小韵字而止。《合集》指出,该号片与伯3695号之间所缺的内容“当为一纸正反两面的文字容量”[4]2089。

〇伯3695号,见《法藏》26/339[3]。存2纸,双面抄写。写卷正面(《法藏》正反误倒,今依《合集》改正)存18行(前纸17行,后纸1行;前4行及后8行下部残泐,末行仅存右侧残字),每行抄大字7—9字;楷书;有乌丝栏;所存内容起平声十一模酺小韵“樸”字注文,至十二齐妻小韵“凄”字止。后空数十行,下接卷背。背面存18行(前纸1行,后纸17行;首行仅存左侧残字,前8行、后4行下部残泐),每行抄大字5到8字;楷书;有乌丝栏;所存内容起平声十五灰枚小韵“枚”字,至平声十七真“沦”小韵止。

〇伯3696号碎13,见《法藏》26/344B[3]。残片,双面抄写。正面存4行,仅存下部,所存为平声七支的部分。背面存4行,仅存下部,所存为平声十六咍、十七真之部分。该卷与伯3695号正反面边缘衔接、内容接续、书风字迹行款一致,可以直接缀合。

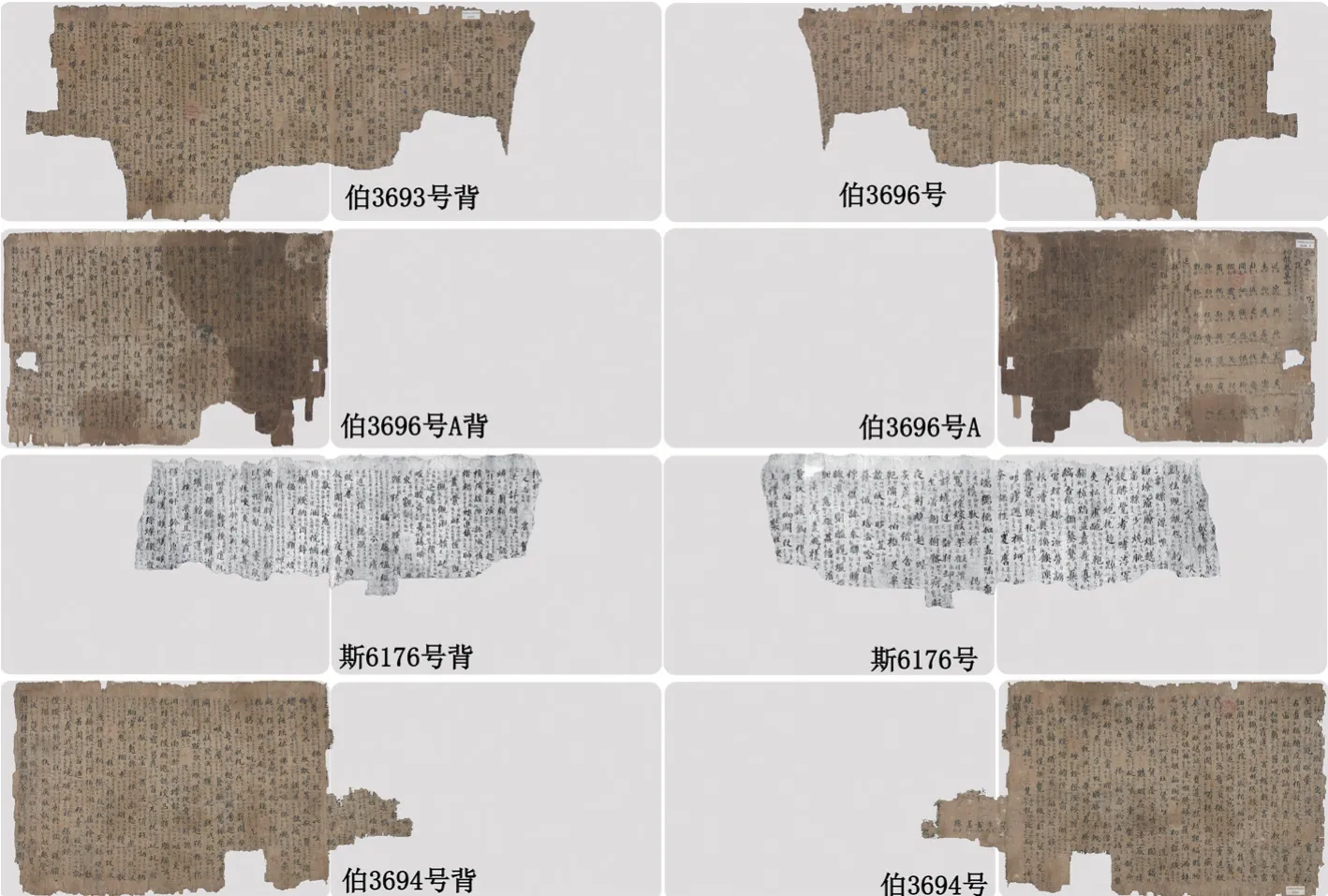

该组重新缀合后如图1所示。《合集》综合前人说法,将上述写卷归为一组,称之为“切韵(二)”,亦即陆法言《切韵》的传本;《合集》还指出,这组写卷可能抄写于初唐[4]2089。该组各残片每韵结束后即提行另书;大韵首字写在天头,前有朱点;小韵首字注释体例为“释义—反切—字数”;常用字多无训解,训释简略。因其体例一致、内容接续、行款格式相近、书风笔迹近同,《合集》认定这些写卷散落自同卷,但没有细究其装帧方式。其实,原卷是由若干双面抄写的页面组成的;每个页面由两纸粘成(每纸每面抄17行);每个页面正面抄完后即转过纸面,接着在反面抄写,反面抄完后再接抄下一页。这样的页面显然无法再粘成传统的卷轴装。

图1 伯3696号碎12…伯3696号B…伯3695号+伯3696号碎13《切韵》缀合图

上述诸号边缘有若干小的装订孔,且有浆糊粘贴的痕迹,这暗示我们,这份写卷似乎是将若干个单页右部对齐,然后打孔装订而成。这样的装帧方式,最后形成的文献与卷轴装截然不同——本质上说,它是一种特殊的册子本。但是,由于它的宽度尺寸远远超过高度(据“国际敦煌项目”网站所载彩图上的比例尺推算,每个页面长约86厘米,高约27厘米),导致最后收卷时又不得不重新折叠或者卷起来。这种写卷装订上与册子相似,收卷、展卷上却又与卷子相似,确实是一种有别于卷轴装的新形态,而且绝非孤例。

2.2 伯3693号…伯3696号A…斯6176号…伯3694号《切韵笺注》

〇伯3693号,见《法藏》26/335A–336B[3]。2纸。双面书写。正面存45行(前纸28行,后纸18行,末行仅存行端少许残字;除11–19行外均有残泐),每行抄大字7到11字;楷书;有乌丝栏;所存内容起上声廿五铣腆小韵“淟”字残字,至卅二马写小韵“写”字注文残画止。反面存47行(前纸19行,后纸28行;除29–38行外均有残泐),每行抄大字6到11字;楷书,有乌丝栏;所存内容起上声卅六荡莽小韵“莽”字注文残画,至卌九感“黤”小韵“黤”字止。

〇伯3696号A,见《法藏》26/340A—340B[3]。2纸,双面书写。正面存29行(前纸28行,前部下部残泐;后纸仅存首行右侧残笔),每行抄大字6到11字;楷书,有乌丝栏。所存为上声卷尾五十槛、五十一范;及去声卷首,包括切韵卷四题名、去声韵目及一送至五寘部分(至枘小韵首字止)。反面存29行(前纸1行,后纸28行),每行抄大字9到11字;楷书,有乌丝栏;所存内容起去声十三霁第小韵“髢”字,至去声十八队配小韵首字止。

〇斯6176号,见《英藏》10/146–147[5]。存2纸,双面书写。正面存35行(前纸18行,后纸17行,下部残泐);楷书,有乌丝栏;所存内容起去声廿废肺小韵“杮”字,至廿七翰“偄”小韵首字止。背面存35行(前纸17行,后纸18行,下部残泐);楷书,有乌丝栏;所存内容起去声卅二啸叫小韵字,至卌漾韵“酱”小韵“将”字止。

〇伯3694号,见《法藏》26/337A–338B[3]。存2纸,双面书写。正面存36行(前纸28行,后纸8行;其中20–23行行尾残断,后纸仅存中下部部分韵目),每行抄大字10到13字;楷书,有乌丝栏;所存内容起去声卌五径甯小韵首字注文,至入声一屋穀小韵“濲”字(中含《切韵》卷五题名及卷首韵目);背面存36行(前纸8行,后纸28行),每行抄大字8到13字;楷书,有乌丝栏;所存内容入声五质“资悉反”小韵“唧”字,至入声十一末遏小韵“阏”字止。

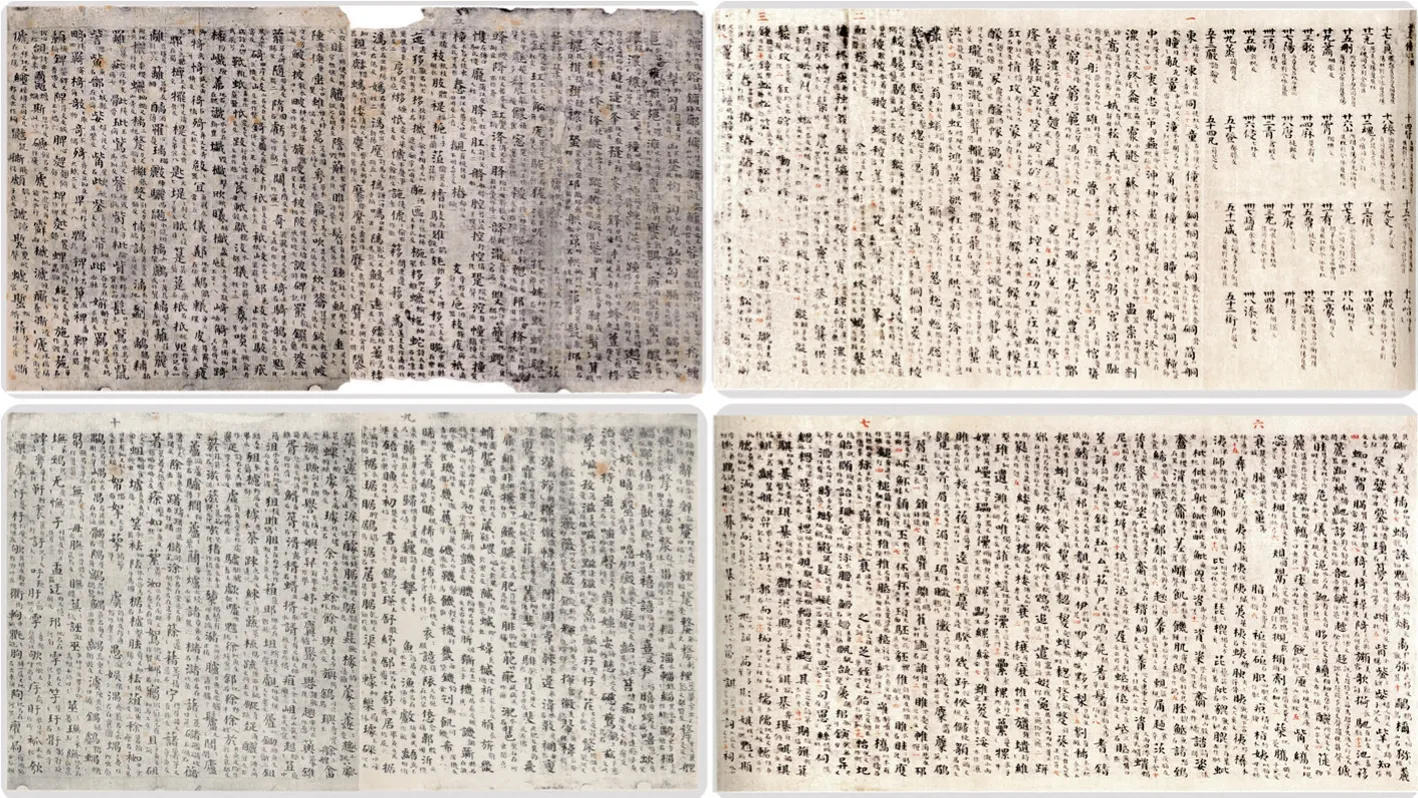

该组重新缀合后如图2所示。《唐五代韵书集存》 (以下简称《集存》)最早将上述写卷类聚[6]。《合集》综合前人说法,称这组写卷为“切韵笺注(五)”,亦即长孙讷言笺注《切韵》的传本。“切韵笺注”的撰作年代应晚于陆法言《切韵》,而早于王仁昫《刊谬补缺切韵》[4]2462。关于该卷书写年代,诸家说法不一,但均早于中唐。该组每卷结束后即提行抄写下卷,卷首有题名卷数及该卷韵目(有反切和朱笔标序)。大韵结束后即接抄下韵,不提行书写,大韵起始处有朱笔标序。小韵首字前有朱点,其注释体例为“释义—反切—字数(—加字—加训)”,新加字则在首字下注“加×”,部分加字下注“加×”;又音一般记作“又××反”;收录异体字往往引《说文》、籀文;加训亦多引《说文》。

图2 伯3693号…伯3696号A…斯6176号…伯3694号《切韵笺注》缀合图

这组写卷体例一致、内容接续、行款格式相近、书风笔迹近同,《合集》认定它们出自同卷,但同样未指明装帧方式。其实该组的基本情况与(1)组相近,都是由若干双面抄写的散页组成,且正反面内容接续;每个页面由两纸黏成,宽约82厘米,高约27厘米;每纸每面抄写约28行(比前一组更为密集)。

值得注意的是,《法藏》该编号下还有若干残片,是整理者从写卷上揭下的:

〇伯3696号碎9+伯3696号碎8,见《法藏》26/343[3]。铃木慎吾指出伯3696号碎9正面(《法藏》以该面为背面)可补伯3696号A正面首行残泐,可从[4]2709。又伯3696号碎8背与伯3696碎9背所存皆为上声董韵残字,可以缀合。据彩图,该部分由多张纸条粘合而成,复经折叠后粘贴在伯3696号A边缘。又此两号上面有均匀分布的小孔,当即装订孔。

〇伯3696碎3,见《法藏》26/343[3]。残片,所存可大致辨识内容为:“(匀)(遍)(羊)(仑)……水没(力)……(伦)”,属下平声十七真韵。该卷被裁为条状,粘贴于底纸上。上有若干均匀的装订孔。

〇伯3696碎4左+伯3686碎7+伯3696碎4中+伯3696碎9小+伯3696碎4右,见《法藏》26/343[3]。缀合后如图3中左部所示,存两行。楷书。有乌丝栏。所存内容属下平声十三庚。《合集》录文正确,但误将伯3696碎5与之缀合到一起,伯3696碎5残存文字作“雄曰鲸雌曰鲵”云云,与碎7文相重叠,故绝不可缀合。从缀合后的情况来看,该部分小韵首字注释体例大约是“释义—反切—字数”;有加训,加训多引《说文》 (接近笺注本《切韵》)。伯3696碎7背面所存属上声董韵,与伯3696号碎8背、伯3696号碎9背两残片关系密切。卷面上也有装订孔。

图3 伯3696号碎片缀合图

〇伯3696碎5,见《法藏》26/343[3]。残片,正面所存为下平声十三庚韵的内容,背面内容不清。《合集》称《法藏》将左右反贴,这大约与卷子揭下时的情形相关。

这些碎片是从前面的写卷上揭下的,其中有部分文字却无法与该卷缀合,且存在反贴现象。《合集》认为这些碎片里面可能有补丁,但其中“反面与正面粘合在一起”的现象难以解释[4]2709。《合集》还采取前人说法缀合了这些残片,不过其缀合存在一些疏误,重新缀合后如图3所示。事实上,这些残片正是装订的痕迹:装订者先将这些写卷裁为条状,然后粘贴在写卷右侧,装订时即在这部分贴上浆糊,再打孔穿线装订。这部分写卷上多有清晰的装订孔,即是其明证。此外,王重民留法时曾经拍摄了该卷修整前的照片①据照片,(1)组之部分与(2)组之部分似乎被装为一册,但两者显然属不同类别,大约是原卷散落后,修补者将其类聚、一起装订成册。这种双面抄写的书写方式也决定了它必须装订为册子。,据照片看,该卷整理前确为册页装[7]。不过后来法国人在“修补”过程中将该卷拆毁,形成了很多碎片而已。综上所述,该组原卷之装订方式和(1)组极为相近,可谓是相同工艺下的产物。

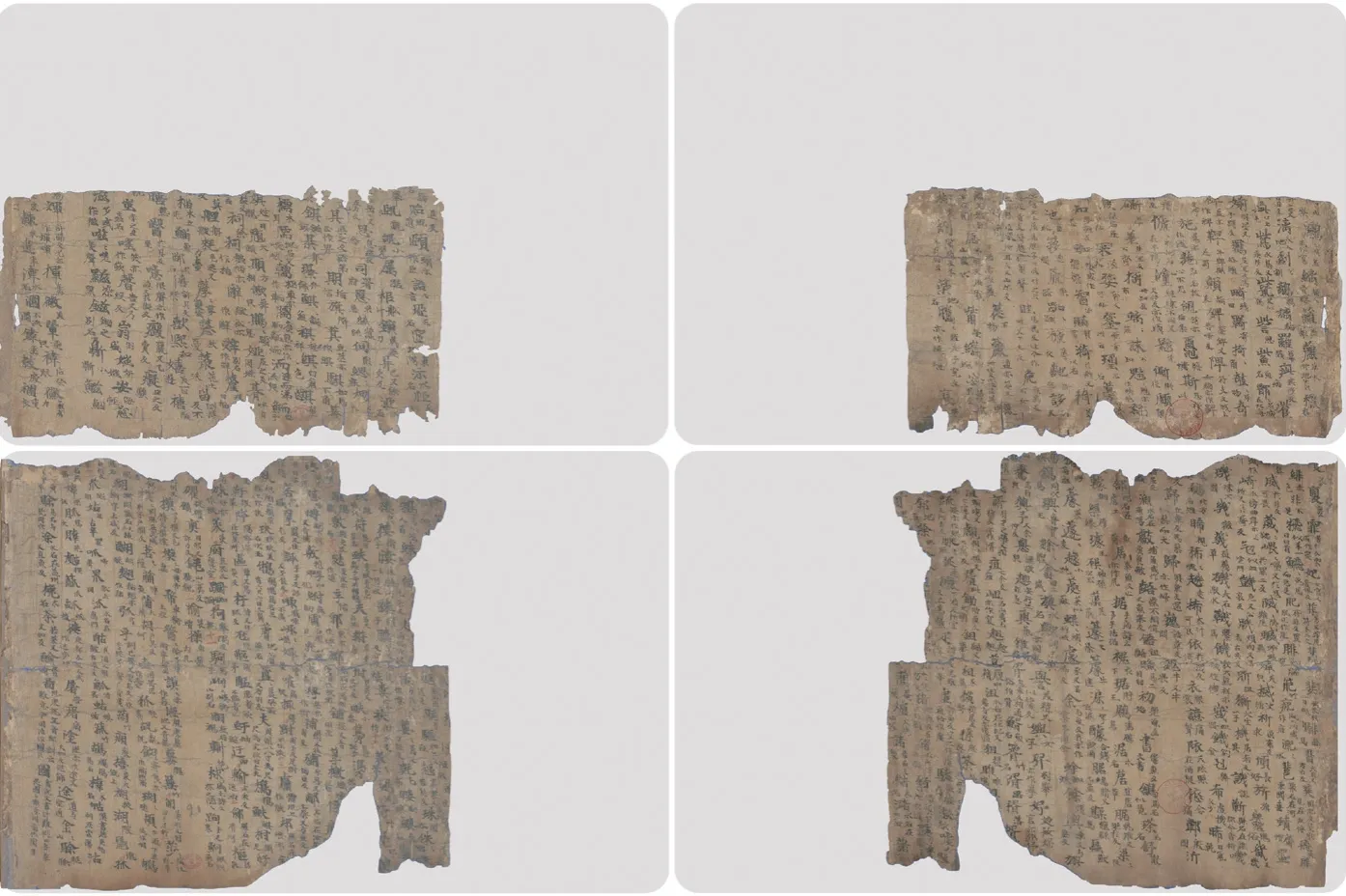

2.3 俄敦1372号+俄敦3703号…斯6013号《切韵笺注》

〇俄敦1372号+俄敦3703号,见《俄藏》8/122A–122B[8]。《俄藏》已缀合。缀合后存1纸,双面书写。写卷正面存15行(首行仅存左侧残字,下部残泐),每行抄写大字4到6字;所存内容起入声廿七药噱小韵首字注文,至入声廿八铎各小韵“阁”字止,下接卷背。背面存19行(下部残泐),每行抄大字5到7字;楷书,有乌丝栏;所存内容起入声廿八铎各小韵“格”字,至入声廿九职息小韵“瘜”字止。

〇斯6013号,见《英藏》10/30A–30B[5]。存1纸,双面书写。写卷正面存11行(前五行下部残泐,首行仅存左侧残字),每行抄大字6到8字;楷书;所存内容起入声廿九职色小韵“□”字注文,至入声卅德德小韵字止。下接卷背。纸背存13行(后六行下部残泐,末行仅存右侧残笔),每行抄大字4到6字;楷书,有乌丝栏;所存内容起入声卅德德小韵字注文,至入声卅二乏法小韵韵字止。

《合集》最早将这组类聚,并称这组为“切韵笺注四”,亦即长孙讷言注本的传本[4]2444。重新缀合后如图4所示。该组写卷大韵前有朱笔标序字;小韵前有朱点,小韵首字注释体例为“释义—反切—字数(—加字—加训)”,新加字的注明“加×”或在相应字后另注“新加”;新加小韵注“新加”;加训多引《说文》。

图4 俄敦1372号+俄敦3703号…斯6013号《切韵笺注》缀合图

此二组写卷体例一致、内容接续、行款格式相近、书风笔迹近同,《合集》也认定它们出自同卷,并指出该卷为“小幅册页装”。残卷高度约为12.5厘米,据残存文字推断每页长约22厘米。每页仅有1纸,卷面确实较小,且书风字迹较为潦草,卷面更加随意。由于卷面右端残缺,无法进一步考察其边缘是否有装订孔,但其装帧方式似当与前面二组相近。

2.4 故宫博物院藏王仁昫《刊谬补缺切韵》(王三)

〇该卷全卷由24个单页组成;除首页外皆双面书写,前部如图5所示。每面抄35–36行。楷书,有朱丝栏。该卷卷首有王仁昫自序及陆法言序,后面每卷卷首列有总字数、旧韵字数及新加字数。该卷原为内府旧藏,后流散民间,1947年经人购得,重新藏入故宫博物院。

图5 《刊谬补缺切韵》 (王三)正反面示意图

故宫博物院藏王仁昫《刊谬补缺切韵》 (旧题“王三”“宋跋本《刊谬补缺切韵》”),是已知唯一基本完整的唐代韵书①现存的题为《刊谬补缺切韵》写本主要有三种,其中伯2011号又称“王一”,故宫博物院所藏的两种分别称“王二”“王三”。“王二”,又称“项跋本《刊谬补缺切韵》”“裴务齐正字本《刊谬补缺切韵》”,卷轴装。。该卷卷尾有宋濂跋语。据宋跋,该卷大约抄写于唐天宝间,后重装于宋宣和年间、揭裱于明洪武年间,故现今的装帧方式可能非复唐人之旧。该卷现有的装帧方式是:第一页完全贴在底纸上,后面所有的页面都是右侧边缘被贴在底纸上,每页粘痕相去约一厘米。如是错位相叠,装为一卷。李致忠以其为“旋风装”[10],“马衡”以之为“龙鳞装”②见马衡《中国书籍制度变迁之研究》,该文原载《图书馆学季刊》1936年第1卷第2期,中华书局1977年出版的《凡将斋金石丛稿》收录了这篇文章的增补版,增补的部分提到了这个观点。[11]。但这两个名目不过是宋元学者对所见文献临时称呼的总结而已——张邦基称他见到的韵书“皆旋风叶”[12],王恽则更详细的描述该文献“鳞次相积,皆留纸缝”[13]。

单嘉久、王岩青将今本王三的装帧方式称为“错缝裱法”,并认为这种装裱方法大约出现在唐代,为收藏家与鉴赏家所常用,可以在较短的底纸上粘贴较多的内容[14]。但是,历史上可以与这门技艺参证的记载却都出现在宋元;而所谓可以与之印证的“大理北汤天文书”是大理国时期的遗物,恰好相当于中原的宋元时期[15]。由此看来,“错缝裱法”似乎主要流行于宋元,且主要用于艺术品的装裱。正如杜伟生所说,“这件东西(王三)并不是唐代原来的装帧,而是在崇奢尚靡的宋宣和年间,在皇宫内府中重装的。”[1]189

该卷每纸长高度约为25.5至26厘米,宽度约为47.8至49.4厘米。即便由于经过重装,其原本样貌不得而知,但每个单页的尺寸却与前后两组大致相合,可见其基本“设计思路”仍是制造出若干适合册子的散页。

2.5 伯2011号《刊谬补缺切韵》 (王一)

〇伯2011号,见《法藏》1/85A—126[9]。存22纸。除开一张祭文外(大约是护页),其余内容皆为双面抄写,且正反内容接续。原卷残缺不全,二十余纸无一首尾完具者;《合集》指出“卷首脱三纸,三、四纸间脱一纸,卷尾脱一纸”[4]2729。前部如图6所示:每纸单面约三十余行;楷书。所存内容起上平声五支,至入声廿四叶,中间颇有脱落。该号每卷结束后,即记本卷字数详情及加字情况,末题“朝议郎行衢州信安县王仁昫字德温新撰定”,后即接抄下卷。大韵起始处提行书写,天头位置有朱笔标序。小韵代表字前有朱点,其注释体例为“反切—释义—字数”,其中字数为朱笔所写。

图6 伯2011号《刊谬补缺切韵》 (王一)正反面示意图

该卷原题“刊谬补缺切韵”“朝议郎行衢州信安县尉王仁昫字德温新撰定”,又被称为“王一”。由于原卷已被法国人拆开重裱,王一的装帧荡然无存,只能从残存的痕迹略窥端倪。前人详细研究过其装帧方式,据研究,原卷每页右端正反两面皆有浆糊粘贴的痕迹,大约是将所有散页右侧对齐,再用浆糊逐页粘贴该侧,接着在最后一张书页后面粘上底纸。收藏时先将全部书页对折一下,再用底纸包裹[1]183。这样得到的文献装订方式类似册子,而收卷展卷方式却近乎卷子,制作工艺与前面几组高度相似。唯该卷每个散页仅有一纸,长度上远小于前两组(据“国际敦煌项目”网站所载彩图上的比例尺推算,其高度约为27厘米,宽度约42厘米)。换言之,该卷较前卷更加接近后世的册子。

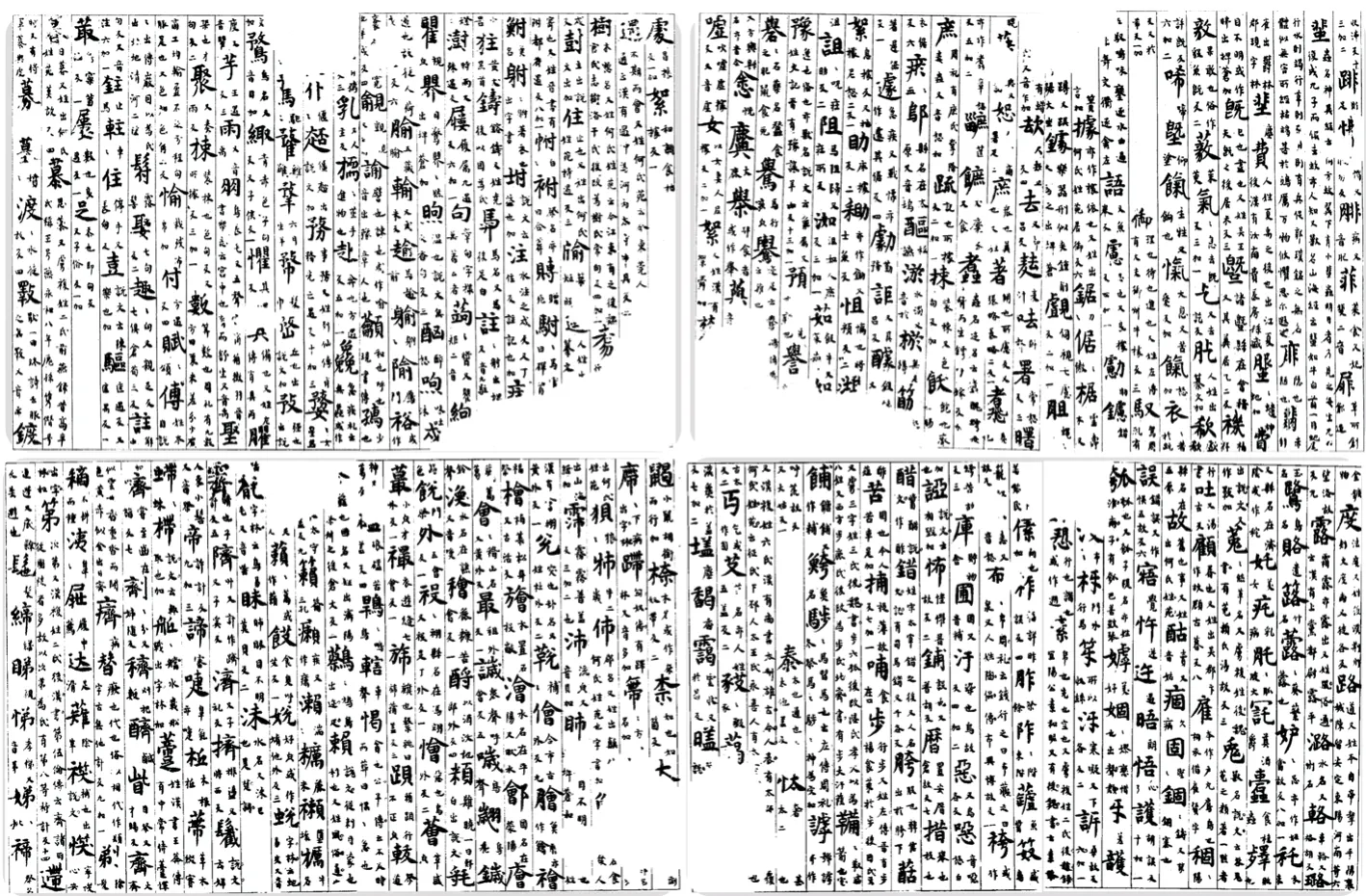

2.6 蒋斧本《唐韵》

〇蒋斧本《唐韵》,由22个单页组成,如图7所示,均双面抄写,每纸每面抄约23行。楷书。有乌丝栏。存去声、入声两卷,其中去声存“未韵”至“代韵”部分及“愿韵”至“梵韵”部分;入声部分首尾完具,卷首自题“唐韵卷第五”。该卷分韵较《刊谬补缺切韵》有所增加,去声有五十九韵,入声有三十四韵,但是却没有《刊谬补缺切韵》已经分开的广(俨)和严(酽)两韵。每个小韵代表字的注释体例为“注释—反切—字数”。新加的字有单独的说明,训释内容也较为丰富。

图7 蒋斧本《唐韵》正反面示意图

吴县蒋斧于1908年在北京琉璃厂书铺购得该卷,但原卷现已遗失,仅存清光绪三十四年(1908)国粹学报馆影印本。蒋斧在跋语中明确提到“唐写册子本唐均”,则其原装为册子无疑;又影印本中的断痕皆两两对称,则原卷当为双面抄写。蒋斧又载该卷以虑俿尺计高1.17尺,宽1.75尺。以虑俿尺每尺23.5厘米计,则该卷高约27.5厘米,宽约41.1厘米。其尺寸、装帧与(4)(5)两组高度相似,出自相近“生产工艺”,当无疑议。

除开前面介绍的六组之外,敦煌文献、吐鲁番文献中还有一些双面抄写、正反内容接续的散页(敦煌文献如斯6012号笺注本《切韵》、斯6156号笺注本《切韵》等;吐鲁番文献如Ch1991《切韵》、Ch2094《切韵》、龙谷3327号《切韵》、龙谷8107号《切韵》等等)。敦煌、吐鲁番出土的类似的双面韵书残片数量很多,不过残损均十分严重,还有部分写卷(主要是德国所藏)下落不明。高田时雄推测此即“龙鳞装”,装帧近于“王三”[16]。由于仅存散页,这些文献的装帧方式无法完全确认;但据页面情况分析,极有可能与前六组相似。总之,这种双面抄写、装为册子的生产工艺,在敦煌、吐鲁番文书及唐五代传世文献中较为普遍,是当时常见的装帧形式。

3 韵书中册子本的发展路径

前面我们已经按大致的时代顺序列出了若干组装帧相近的韵书写卷:它们都是由若干双面抄写的散页组成的;每个散页正反面内容接续;装订的时候将所有散页右侧对齐,然后用浆糊黏合,或者打孔装订,而成一册。从装帧方式来看,这些文献可以算作一种特殊的册子;但是,由于其宽度过大,收卷的时候仍需要卷起或者折叠,所以保留了一些卷子的特征。这种装帧方式密集地出现在唐五代韵书中,可以说已经成为韵书生产的“特殊工艺”。

上述韵书的装帧方式随着时代有其规律性的变化,如表1所示:(1)组内容较为接近陆法言《切韵》原本,时代最早;(2)组大约是笺注本《切韵》,时代也很早(《合集》等将此二组定为初唐写卷)。这两组中,每个页面都是由两纸黏成的,平均宽度长达八十多厘米,卷子的特征十分明显。(3)组是笺注本《切韵》,整个卷面尺寸很小,每页长度也已经缩短至一纸;(4)组与(5)组都是《刊谬补缺切韵》,大约撰作于开元、天宝年间;(6)组是《唐韵》,写卷制作年代可能与(4)(5)两组相近。这三份写卷每页皆为一纸,每纸高度皆在25—27厘米左右,宽度皆在40—50厘米之间。其宽度相比(1)(2)两组大为缩短,也更加接近后世的册子。辛德勇(2015)曾提到这种装帧方式:“在敦煌遗书中,有一种装帧,是上下叠放若干张书叶后,于或左或右的一侧对齐粘贴(或加细棍线扎),除了宽度大于高度过多这一点之外,在某种程度上,也可以说是一种形制比较特殊的册子本……不过,敦煌遗书中这种‘缝缀其一边’的书籍,还是要收卷成卷子入帙存放的,走的路,显然是在向卷子本靠拢,而不是出离于此。”[17]但从上面几个实例来看,韵书中这类“缝缀其一边的书籍”,所走的路显然是在向册子本靠拢,而非“出离于此”。

表1 唐五代册子装切韵写本页面尺寸统计表

4 余论

从“卷子”到“册子”的演变是中国古籍装帧研究的重要课题。前文所揭举的,正是“唐五代韵书”这一特殊层次中,从“卷子”到“册子”的发展历程:传统的纸写本多为卷子装;卷子无法满足韵书的新要求(需要随时翻检),新的装帧方式便应运而生。新装帧方式最初仍然保留了卷子的特征,如(1)(2)两组页面很长,收卷时仍然需要卷起或折叠;后继者页面大为缩短,愈发接近现代意义上的“册子”。

类似的“工艺”在其他写卷中也偶有发现,如斯6349号“易三备”、伯1257号“汉藏对音佛学字书”、伯2490号田积表①上述例子多是杜伟生在《从敦煌遗书的装帧谈“旋风装”》中所举,张志清、林世田在《S.6349与P.4924〈易三备〉写卷缀合整理研究》一文中多所驳正。此外,其他偶发的类似装帧尚有不少,几乎都是由残破的卷轴装或散叶所改装的,与韵书类文献的情况不同——韵书在抄写前就确定了基本的装帧方式。、大理北汤天文书等。这些装帧多数属于“临时性改装”,即原装本来是卷子或者散页,原卷残破后,方才改造为类似册子的装帧方式,不具有一般的“生产意义”,与韵书的情况有较大区别。此外,有的册子可能是由经折装发展而来的,有的册子可能是由梵夹装发展而来的,有的册子可能是由卷轴改装的……每个具体的层次都需要专门的研究。

不同的文献类别、不同的生产工艺,最终都不约而同地出现了册子装,昭示着册子本的方向是历史的必然。入宋以后,中国书籍制度发生了根本性的变化,册子本在大范围内根本取代了卷子,成为中国古籍最主要的装帧方式。

(本文数据链接地址:http://hdl.handle.net/20.500.12304/10886)