流动的书籍:伯克利加州大学东亚图书馆藏明毛氏汲古阁刻本《历代名画记》版本源流及递藏过程考辨*

2024-03-10中央民族大学历史文化学院伯克利加州大学历史系

郑 豪 (1 中央民族大学历史文化学院 伯克利加州大学历史系)

1 问题缘起

《柏克莱加州大学东亚图书馆中文古籍善本书志》 (简称《善本书志》)著录唐张彦远撰《历代名画记》十卷:

唐张彦远撰。明末虞山毛氏汲古阁刻《津逮秘书》本,一册。匡高18.7厘米,广12.5厘米。半叶八行,行十九字,左右双边,白口,版心下镌“汲古阁”。卷端题“唐河东张彦远爱宾撰,明东吴毛晋子晋订”。

……

此本所据系宋书棚本或明翻刻本,俟考。

钤有“李文田印”白文方、“李棪敬赠”白文方、“冯钜飞”朱文方印。有李棪手跋。[1]

笔者通过Berkeley Library Digital Collections查询到馆藏《历代名画记》在线电子版本[2]。然细查之下,发现该电子本除版式、卷端题字与《善本书志》描述相符外,未见钤印和手跋。难道《善本书志》著录有误?笔者在伯克利东亚图书馆何剑叶、特藏部主任鲁德修两位老师的帮助下,得以亲自阅览东亚图书馆《历代名画记》原件,解开了上述疑问。通过对原件的观察与分析,笔者不仅对该本所据祖本进行了考订,而且还发现了《善本书志》未能著录的重要内容。结合钤印以及手跋,可以完整地复原一段长达百余年的汉籍流传递藏史。故笔者不揣冒昧,草成此文,敬请方家批评指正。

2 馆藏汲古阁刻本《历代名画记》的物质形态特征与版本源流

伯克利东亚图书馆藏《历代名画记》实际上分为两本。《善本书志》未能指出此点,以致造成误会。两本检索号均为East Asian Rare;6100.1303 1600,但物质形态特征稍有差异。以下试详论之。

一本一函四册,十卷,善本编号6100 1303 1600 4v,原新增书目编号“东164415”(本文称为A本)。A本匡高18.7厘米,广12.5厘米。半叶八行,行十九字,左右双边,白口,版心下镌“汲古阁”三字。卷端题:“唐河东张彦远爱宾撰,明东吴毛晋子晋订。”每册卷端钤有“今关天彭藏书之印”朱文长印一枚。无牌记。第十卷卷末有毛晋所做行书跋识。书衣蓝色,蓝色书套上有黄纸书签一枚,但无文字。A本实为四本书的合订本。除《历代名画记》外,按次序还有《后画录》一卷、《古画品录》一卷、《续画品并序》一卷。三书版式、字体与《历代名画记》一致。《后画录》卷端题:“唐沙门彦悰撰,明海虞毛晋订。”《古画品录》卷端题:“南齐谢赫撰,明毛晋订。”《续画品并序》卷端题:“陈姚最撰,明毛晋订。”此本为《善本书志》漏收,但扫描后上传至Berkeley Library Digital Collections。

另一本一函一册,善本编号6100 1303 1600 cop.2,原新增书目编号“东301947”(本文称为B本)。B本版式、字体、卷端题字与A本一致,同为明毛氏汲古阁刻本。无牌记。第十卷卷末有毛晋所做行书跋识。B本书套上无书签,原有书衣已缺失,现存书衣为一青白色纸。翻开书衣,又订进两张护页。本文将第一张护页称为护页①,第二张护页称为护页②。护页①右端大字题:“子部艺术类。”其下双行夹注:“揔目卷百十二书画之属。”左端题:“历代名画记十卷。”中间题:“唐张彦远撰。”按:“揔目”即《四库全书总目》,《历代名画记》收在卷一百十二子部艺术类一[3]。护页①的文字显据《四库全书总目》题写,字体与正文不相类,且纸张明显不同,应为清乾隆以后增补。护页②正面有题字三行,为《善本书志》漏收:

奉 慈命送呈

秉华宗兄惠存

弟钜飞敬赠(朱文方印)

护页②背面为《善本书志》所说李棪手跋。文字为:

《历代名画记》十卷,唐张彦远撰。此崇祯刊本无序。据《提要》引《自序》谓,家世藏法书名画,收藏鉴识,自谓有一日之长,故是玉述所见闻,极为赅备。前三卷皆画论,自第四卷以下皆画家小传也。

香泉先生鉴存 李棪丁丑腊八(白文方印)

B本“历代名画记目录”下,钤有“李文田印”白文方印一枚。卷末毛晋跋文后,又钤有“李棪敬赠”白文方印一枚。B本仅有《历代名画记》十卷,未附有他书。此本即《善本书志》著录《历代名画记》十卷本。

《善本书志》“凡例”第二条:“本书志重在版本考订,如一书之版本源流与异同,原刻抑或翻刻、初印抑或后印,稿、抄、校本之面貌与价值,均竭尽所能,予以揭示,以符于版本目录之实。”但《善本书志》不仅未能揭示出馆藏《历代名画记》有A、B两本的事实,而且对B本的版本源流,仅言:“此本所据系宋书棚本或明翻刻本,俟考。”[1]表述模糊不清。欲研究东亚图书馆藏《历代名画记》,必须先对它们的版本源流作出考订。

首先,两本有着共同的祖本,且同出一版。但B本应为原本,A本系原版刻基础上所做的改订重装本。从前文叙述可知,A、B两本版式、字体、卷端题字完全一致。所用纸张均为黄色竹纸,在装订上存在相同的错误,可知二本同出一源,所用雕版为同一版。卷二“论名价品第”条,第10叶b末“以晋、宋为中古,明帝、荀勖、卫”后,按理第11叶a始应接续“协、王廙、顾恺之”等文字,但A、B两本在“明帝、荀勖、卫”所接的文字却是“顾、陆、张、吴著名卷轴”。A、B两本在排版时将第12叶放在第11叶之前,故造成错版,致有此误。这一错版的发现证明A、B两本应同出一版,有着共同的祖本。

尽管两本在版式、字体、卷端题字以及错版上完全一致,但B本为原本,A本系原版刻基础上所做的改订重装本,改订重装的年代约在清末民初。理由有三。

① 文字。卷三B本“东塔院”“廷光白画鬼神并门”“院西行南”等文字或缺失或漫漶不清,A本则补全上述文字。卷四B本“有天趣”三字中“天”字缺失,A本予以补全。卷九B本“图姚”“宗试马”文字缺失,“曹霸后自”四字或缺失或漫漶不清,而A本予以补全。卷十B本“荥阳人”三字中“人”字缺失,“恬”缺失,“处”字模糊不清,4卷本补全,“梁洽”中的“梁”字缺半边,A本则予以补全。可见A本在文字内容上补订了原B本文字缺失或漫漶不清的内容。

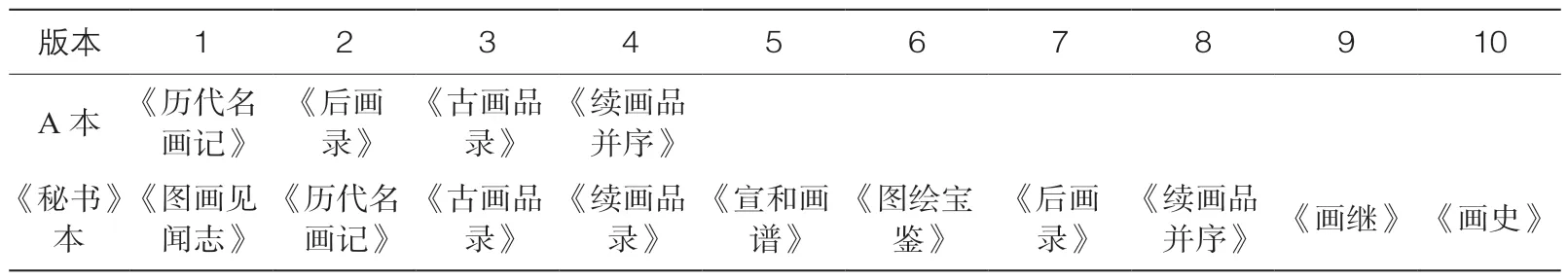

② 装裱。两本均为线装。B本每卷末如无文字,则以下纸张尽皆缺失,无法构成完整的半叶,应保留了雕版的原始形态。A本则对此加以装裱,另行用纸补全,形成完整的半叶。但补全的半叶与原有半叶纸张颜色、质地均不相同,显系后人所为。触摸两本纸张,明显感觉B本较薄,A本较厚(以至分为四册)。实为A本在每叶中又衬以一张白纸(衬纸),为清代常用的连史纸,故触感更厚。这都是A本在清代修补重装的痕迹。重装后的A本由一册变为四册,厚度增加。A本又在《历代名画记》后,订入《后画录》 《古画品录》 《续画品并序》三书,合订为一书。A本的改装合订形式不仅与B本大异其趣,而且和同出汲古阁的《津逮秘书》本(本文称为《秘书》本)也不相同。兹将A本所收书次序与《秘书》本第七集所收书次序比较如下:

从表1可知两本存在两点差异。其一,数量不同。A本收书4种,《秘书》本收书10种。其二,次序不同。《秘书》本排序为《历代名画记》第二、《古画品录》第三、《后画录》第七,A本将《历代名画记》排为第一,又把《后画录》置于《古画品录》之前,形成《后画录》第二、《古画品录》第三的次序。显然,A本也不是直接从《秘书》第七集中单独抽出的本子。出现这种情况的原因,应是书商为了赚钱牟利,故意将一册书改装为四册出售。此种扩充与改装无疑改变了A本原貌,人为割裂了A本的原始形态。为了使拆分后的四册厚度大致保持相同,改装者又从毛氏汲古阁单刻本中,选出《后画录》 《古画品录》 《续画品并序》三书订在第四册《历代名画记》第十卷之后,形成了既不同于B本、也与《秘书》本相异的本子。A本的差异也从另一个方面证明它的改订重装时间应在《秘书》本之后。

表1 A本和《津逮秘书》本所收书次序之比较

③ 线装形式。A本有四个孔,是典型的“四针眼装”。四个孔分成五段。一般而言上下两头最短,明和清前期中间三段的长度大体平均,有时最中间一段略短,清中期最中间一段缩得更短一些,清末民国时期则进一步缩短到只有上下段的一半[4]58。从A本的线装形式来看,最中间一段缩短到上下段的一半。据此推定A本的改订重装约在清末民初。

其次,A、B两本所据祖本应为明翻刻本而非宋书棚本。①字体。宋刻本多用欧体字,陈氏书棚本中后期的坊刻虽然笔道更转瘦,但仍是欧体。A、B两本均为方体字,与书棚本不相类。②版式。宋本多白口,单黑鱼尾,书名、卷次在上鱼尾下方,常用简称,左右双边,无书耳,无牌记。A、B本左右双边,白口,无鱼尾,无牌记。《善本书志》引傅增湘《双鉴楼善本书目》:“明翻宋本,十一行二十字。”明翻宋本十一行二十字本,计有《画继》《五代名画补遗》 《图画见闻志》 《古画品录》 《续画品录》 《后画录》 《续画品》 《贞观公和画史》 《沈存中图画歌》 《笔法记》 《圣朝名画评》 《唐朝名画录》 《益州名画录》 《米海岳画史》[1],[5]16-17。A、B本半叶八行,行十九字,行格与嘉靖本《历代名画记》 (明翻宋书棚本)不同①韩刚从保留的唐宋俗字、字体、行款等多个角度考察后认定所谓的嘉靖本《历代名画记》 (韩文称为“古本《历代名画记》”)“当为刊刻于淳熙、绍熙(1174–1194)文书令颁布且有效施行之前的南宋书棚本,该书棚本所据底本应为唐末五代写本”,并从字形衍化的角度指出《秘书》本所据底本也为古本《历代名画记》。参看韩刚:《〈历代名画记〉宋本考略》,《美术学报》2015年第3期,第16–27页。笔者认为嘉靖本应是据宋书棚本翻刻而来,保留了宋书棚本的基本版式和字体特征,但并无确凿证据可证为宋本。[6]119-136。A本所附《后画录》 《古画品录》 《续画品并序》均为八行十九字,也与明翻宋书棚本大异其趣。可见A、B本的祖本非但不是书棚本,而且也不是当时流行的明翻宋书棚本。③刻工姓名。宋书棚本没有刻工姓名,A、B本亦无。但A、B本每页版心下端有“汲古阁”三字。④刻书序跋和题识。A、B本均无宋书棚本的刻书序跋和题识,仅有一段简短的毛氏跋语。然嘉靖时重刻书棚本《释名》、覆刻书棚本《图画闻见志》,都将原有的刻书题识(“临安府陈道人书籍铺刊行”)刻印出来[4]70。可见明中后期的重刻本、覆刻本有此风气。A、B本未见原序跋题识,仅有毛晋新添跋语,其祖本可能不是来自宋书棚本。从以上分析来看,A、B本的祖本应为明翻刻本,且与当时流行的十一行二十字明翻宋本不同。与其说“汲古阁所用校本当有今所未知的本子”[6]141,不如说所据祖本应是今所未知的另一明翻宋本。

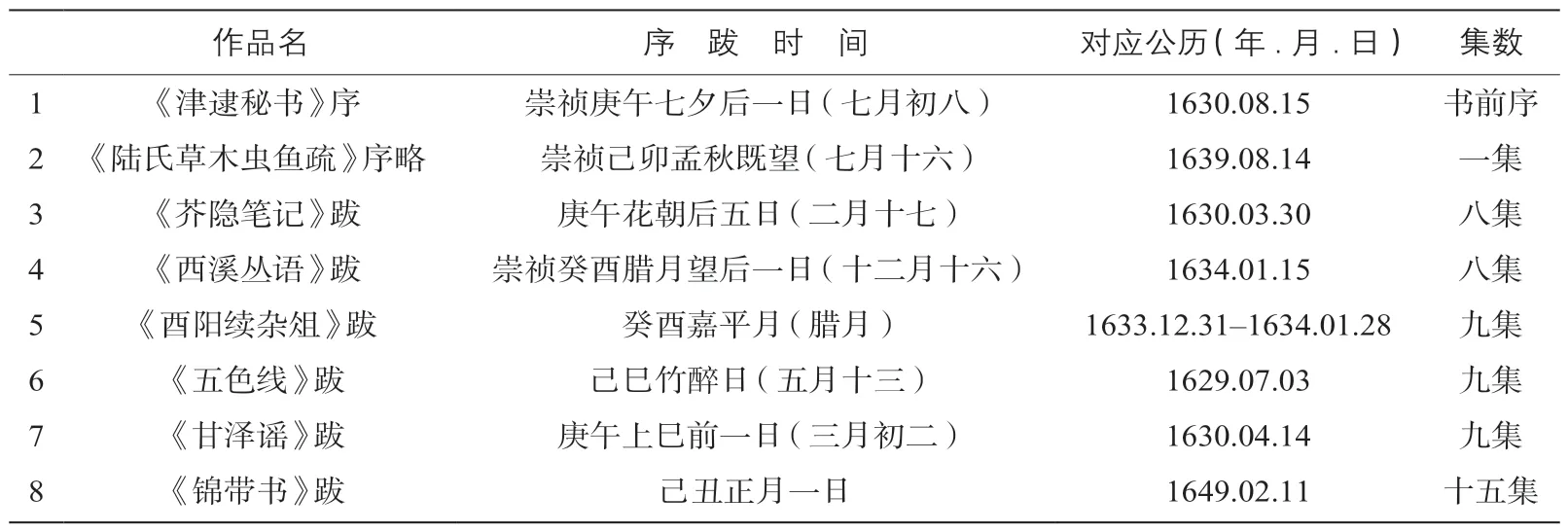

最后,A、B本与《秘书》本并非同一本。就年代而论,B本为毛氏汲古阁原单刻本,年代最早;《秘书》本据B本重刻改订,年代较晚;A本《历代名画记》部分与B本同出一版,后经人改装,与汲古阁单刻本《后画录》 《古画品录》 《续画品并序》3种合订为一书。《善本书志》称B本为“明末虞山毛氏汲古阁刻《津逮秘书》本”。一般认为《秘书》本即等同于毛氏汲古阁本,在校勘《历代名画记》时,诸家也径直使用《秘书》本②目前学界通行的校勘本中,秦仲文、黄苗子点校本(北京:人民美术出版社,1963年)、范祥雍点校本(北京:人民美术出版社,1963年)、俞剑华注释本(上海:上海人民美术出版社,1964年)、谷口铁雄编《校本历代名画记》 (东京:中央公论美术,1981年)、王菡薇、刘品《历代名画记注译与评介》 (北京:中华书局,2021年)均以《秘书》本为底本,长广敏雄译注本(东京:平凡社,1977年)则以《学津讨原》本为底本。[5]17-18,[6]141-142。实际上《秘书》本虽源出毛氏汲古阁,但它与A、B本在性质上并非同一本。《秘书》之刻印,源自毛晋得到沈士龙、胡震亨辑《秘册汇函》残版。沈士龙、胡震亨曾辑刻《秘册汇函》,后刻板被毁于火。胡震亨《〈津逮秘书〉题辞》:“余友虞山子晋毛君,读书成癖,其好以书行,令人得共读亦成癖,所镌大典册积如山,诸稗官小说家言,亦不啻数百十种,惧购者零杂难举,欲统为一函,而余向所与亡友沈汝纳氏刻诸杂书,未竟而残于火者,近亦归之君,因并合之,名《津逮秘书》以行。”毛晋在崇祯三年(1630)得其残版,增加闵元衡及自己所藏秘籍,汇编为15集,其中带有毛氏跋语的书籍多达80余种,明确交代序跋时间者如表2所示。

表2 《津逮秘书》毛氏题写序跋时间一览表

《秘书》所收书籍序跋有两个特点。其一,除《〈锦带书〉跋》写于顺治六年(1649)外,其余均写于崇祯年间,且大部分在崇祯三年(1630)以前,即毛晋得《秘册汇函》残版之前。可知此前毛氏已做了多种零种书籍的校订刊印。其二,序跋时间与集数先后次序不一致。特别是第一集所收《〈陆氏草木虫鱼疏〉序略》时间在崇祯十二年,远远滞后于第八集与第九集的题跋时间,符合孔毅所说《秘书》“目录编定,全书集印,当是清初之事”。但孔氏以为“以前则只有单本或单集印卖”则不准确[7]。《秘书》各集题跋时间的混乱,可证全书集次的编排与集印的时间较为接近,应在清初。毛氏辑刻之目的是“惧购者零杂难举,欲统为一函”,意味着在《秘书》辑刻之前,很多书籍以单刻本形式流传,如第七集所收10种书中,《古画品录》 《续画品录》 《后画录》 《续画品并序》都只有一卷十余页,此种零星小种不合为丛书则易于散佚。毛氏汲古阁刊《秘册汇函》残本共17种,未收《历代名画记》,可见《秘书》本《历代名画记》应出自毛氏旧藏。B本可能就是毛氏旧藏《历代名画记》的单刻本。《秘书》本在文字校勘上补正了B本的部分缺失。如卷一叶1a“叙画之源流”条,B本作“古先圣土”,《秘书》本作“古先圣王”,显然应以后者为是;又卷一叶26b“论画山水树石”条,B本作“知之者解颐,不知者拊”,《秘书》本作“知之者解颐,不知者拊掌”,从文意对偶来看,应以后者为是。此外,B本仅在卷五末尾有“历代名画记卷第五终”的文字,其他诸卷因其下纸张缺失未见。《秘书》本每卷末均有“历代名画记卷第X终”的文字。《秘书》本还对B本中漫漶不清的一些字进行补刻,也改正了A、B两本的错版。从《秘书》本的成书过程以及它与B本的对勘来看,B本应是毛氏汲古阁旧藏单刻本,后据此订正并收入《秘书》。直接说B本即“明末虞山毛氏汲古阁刻《津逮秘书》本”,无疑混淆了二者的性质。诸家校勘仅以《秘书》本为底本,不知《秘书》本与B本之异,故在校勘记中也未能指出上述差别。

3 馆藏汲古阁刻本《历代名画记》的流传与递藏

《历代名画记》本身并非稀见珍本,但东亚图书馆藏汲古阁刻本上有钤印、手跋和赠语,记录了书籍的流传与递藏过程,因而具有了特殊的意义和价值。以下分别叙述A、B两本的流传与递藏情况。

A本流传与收藏情况较为清晰且简单。A本每册卷端钤有“今关天彭藏书之印”朱文长印一枚[8],可知它为日本人今关天彭(1882–1970)旧藏。今关原名寿麿,号天彭,自幼在开办汉学家塾的家庭长大,1901年后到东京学习诗文和中国学术。1918–1931年间长期居住在北京。1931年九一八事变后回到日本。在华长期居住期间,今关广泛与熊希龄、陈宝琛、董康、蔡元培、胡适等人往来,一度还与鲁迅交好[9]。他还大量购买汉文古籍和当代文献资料,并前往多地游历考察。他在北京成立今关研究室,撰述了30余种关于中国政治、经济、社会、学术、艺术方面的著作,如《支那人文講話》 (読画書院,1919)、《支那商工業の変遷》 (支那研究室,1920)、《清代及び現代の詩文界》 (今関研究室,1925)、《清代及び現代の詩余駢文界》 (今関研究室,1926)等①关于今关人生经历以及著述的情况,直接来自日本庆应义塾大学住吉朋彦教授以及东京大学陈捷教授2023年3月24日在伯克利举办的The Transformation of Sino-Japanese Culture under Modernity:Reconstructing the Imazeki Tenpō(1882–1970) Sinology Collection at the Berkeley Library国际会议上的报告,特致谢忱!。这里要特别提及的是他纂订的《東洋畫論集成》2册(讀畫書院,1915–1916),摘译了《历代名画记》前三卷的部分内容。今关对中国画论的兴趣,应是促成他赴华后收购《历代名画记》的动因之一。A本为今关所得后,他在书上钤印一方,以为收藏。1930–1932年,今关将A本在内的书籍收藏售与“三井馆藏”(Mitsui Holdings),1937年成为“三井文库”(Mitsui Library)的一部分。1948年,时任伯克利加州大学东亚细亚图书馆(即东亚图书馆前身)馆长Elizabeth Huff派遣出生于东京的助理Elizabeth McKinnon前往日本采购书籍。在获得“村上文库”11 000册图书后,McKinnon又得知三井文库共10余万册图书正在出售。在校方的支持下,三井文库10余万册图书于1950年运抵伯克利[10],A本随即为伯克利东亚图书馆购藏至今。

B本流传与收藏情况较为复杂。因为它辗转于多人之手,留下了多处钤印、题跋和赠语。B本钤有3枚印章:“李文田印”“李棪敬赠”“冯钜飞”。这三枚印章刚好记录了中国近现代史上的三位著名人物。

李文田(1834–1895),字畬光,号若农、芍农,谥文诚,广东顺德人。清代书法家,蒙古史研究专家。李文田出身工匠家庭,父亲早逝,由母亲靠织补抚养成人。咸丰九年(1859)殿试高中一甲第三名(探花及第),时年25岁。后出任翰林院编修、侍读等,多次派放外地主持科考。同治十三年(1874),李文田听闻慈禧太后意欲重修圆明园,故起草奏折进谏停止修园,暂停万寿庆典。慈禧大怒,李乞归故里。十年之后又回到京城,官至礼部、户部侍郎。1894年,一度担任京师团防大臣。1895年辞世,归葬广州城外白云山象牙峰。

李文田一生清廉正直,嗜好藏书,工书善画。他隐居故里期间,主讲广州凤山、应元书院。在广州筑泰华楼,藏有秦《泰山石刻》宋拓本、汉《华岳庙碑断本》宋拓本。1895年12月6日(农历十月二十日),李在北京逝世。同僚兼好友翁同龢次日(7日)在日记中记载:

方饭,闻李若农于昨夕戌刻长逝,为之哽塞。本拟出城,腹痛数日不下,始下,气衰矣,因偃卧良久[11]2901。

8日,在龙泉寺开吊,翁同龢未能参加。直到9日,翁同龢才在午后出城,前往龙泉寺吊唁。当天日记记载:

哭李若农,为之摧绝,若农身后萧条,差囊尽买书矣。其子渊硕年十五,号踊如成人,可怜,可怜[11]2902。

日记中所说“渊硕”,即李文田六子。原名李孔曼(1881–1944),渊硕是他的字。李文田儿子中只有此子长大成人。李文田过世后,李渊硕将父亲在北京的遗书典卖了部分,今收藏于中国国家图书馆,其余部分则运回广东,收藏于泰华楼。

李渊硕即B本题跋、钤印者李棪(1907–1996)之父。李渊硕育有二子一女。长子即李棪,字劲庵,号棪斋,专长文字学与考古学,曾受业于罗振玉、蔡元培。抗战时期与叶恭绰等举办“广东文物展览会”。抗战胜利后,李棪应邀到北平燕京大学任教。1949年移居香港,后赴伦敦大学亚非学院任教。1969年退休后又回到香港,曾任国际笔会香港中国笔会(Hong Kong Chinese Centre,PEN International)会长,香港中文大学中文系主任,在香港学界桃李满门。李棪诗有“棪斋体”之称,著有《棪斋诗稿》。又有《东林党籍考》 《晚明分省进士考》 《辽东志校补》 《清代禁毁书目考》 《北美所见甲骨选粹》等著作行世。幼子李曲斋,早年师从叶恭绰,以书法驰名当代,曾任广州市文史馆代馆长、广州市书法协会主席等。结合李文田、李渊硕、李棪祖孙三代的经历和B本钤印来看,B本原为李文田旧藏,其后又由其子李渊硕、其孙李棪保管。

在中国近现代史上,李文田不仅以晚清名宦知名于世,还因他的收藏与题跋引发后世的诸多争论。其中最著名者当属顺德本《华山碑》风波和兰亭论辩。而这两件事又都与他的孙子、B本的收藏者李棪有关。

先说顺德本《华山碑》风波。泰华楼的名字,源自李文田所藏两种珍贵拓本:《泰山碑》和《华山碑》。《泰山碑》为明拓不完整本,今藏北京故宫博物院。《华山碑》为存世所知四种宋拓本之一,因其为顺德李文田所藏,故又称为“顺德本”。1932年,李文田之孙李棪到北平辅仁大学读书。1936年1月,由于个人经济出现问题,李棪开始向容庚借款,直接催生了顺德本《华山碑》两次抵押之事,酿成一场风波[12—13]。李棪为广东顺德人,爷爷李文田是咸丰己未(1859)科探花。容庚为广东东莞人,祖父容鹤龄则是同治癸亥(1863)恩科进士。同出世家望族,两人在北平期间过从日密,时常一起逛厂肆、看文物、谈古籍,关系甚好。故李棪经济困顿之时才向容庚求援。1952年,李棪远赴英伦任教。1964年又回到香港。1973年,李棪将顺德本《华山碑》捐赠给香港中文大学文物馆。

再说兰亭论辩。在书法史上,《兰亭序》是否为王羲之所作,一直存在争议。1965年,郭沫若在《文物》第6期发表《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》一文[14],再度引发《兰亭序》真伪的大讨论。追本溯源,兰亭真伪讨论的始作俑者正是李文田。光绪十五年(1889),李文田再度被任命为浙江乡试主考官。考试完毕后,他由钱塘江下船,经京杭大运河返回北京。中途经过扬州,受到同年同榜登科进士张丙炎的接待。张丙炎(1826–1905),原名张世铮,字午桥,号榕园,一号药农,江苏扬州仪征人。张氏向李文田展示他收藏的《定武兰亭》,并请李题跋留字。李文田的原跋手迹,后由汪宗衍于李文田之孙李棪处借出并刊发,经郭沫若引用后,引发了一场王羲之《兰亭序》真伪的学术争论,余波至今未歇[15]。

李棪作为李文田的后裔,又是文史专家,应该深知B本乃泰华楼珍藏的善本古籍之一,为何他会将之赠送给他人?答案恰恰就在护页②背面李棪所书手跋之中。

李棪手跋署日期为“丁丑腊八”。查李棪在世期间(1907–1996),对应干支丁丑年的只有公历1937年。“腊八”应为农历腊月腊八,折算为公历1938年1月9日。李棪1932年由广东北上,出发时将泰华楼所藏古籍善本、碑帖携带至北平,寄存在张次溪家中。B本在此时从广州运到了北平。1936年,李棪从北京大学研究生毕业,所做毕业论文应为《东林党籍考》。李棪在祖父李文田搜集资料的基础上加以扩充,以明代天启五年(1625)魏忠贤为大肆打击、迫害异己而颁行的“东林党人榜”为考订对象,为榜中309人作传。全书共分为“序文”“凡例”“列传”“东林登科录”四个部分。李棪完成该书后,将一份完整稿本交予邓之诚旧藏。邓之诚誉作者“能读楹书”者,且多被参引。1957年,人民出版社以稿本为基础,邓之诚作序,整理出版《东林党籍考》。此时李棪已身在域外。西泠印社拍卖有限公司2021年秋季拍卖会曾预展一份李棪《东林党籍考》民国时期完整稿本,系邓之诚旧藏,为市场仅见的李氏著作稿本[16]。

1936年毕业后,李棪一时未能找到合适的工作,经济发生困难,不得不向他人借贷度日。上文所说李棪向容庚借贷以顺德本《华山碑》作为抵押之事,即发生在这一时期。

李棪手跋中又有“香泉先生”之谓。“香泉先生”即冯香泉。冯香泉(Fung Heung-tsuen,1875–1941),又名冯江元,广东南海人,香港富商。1844年前后,他在香港与郭君梅创办瑞吉银号,以资本雄厚、业务稳健见称,乃著名华资财团之一。经营半个世纪后,瑞吉银号突然于1931年宣布收盘[17、18]。除经营生意外,冯香泉还是一位爱国人士,热心于教育事业。1922年,他的故乡南海县拟停办南海中学而改办师范。经多方争执,南海县决定保留南海中学,但不再为其拨款。冯香泉遂与旅港南海商会首脑李右泉成立南海中学校董会,在其后的30余年中,负责筹措全部办学经费,在当地传为美谈[19]。

1939年11 月田洪都代李棪赎回顺德本《华山碑》之前,李棪的经济情况并未得到改善,陆续抵押或出售祖父李文田的手稿及藏书。正是在这一时期,B本经李棪之手转至冯香泉处。1938年1月9日,李棪向香港富商、广东同乡惠赠B本,恐怕也是想借此赠送之机,与香港富商拉近关系,以期能够得到冯香泉的经济援助。此外,李棪之所以愿意向香港富商赠书,恐怕还与他祖父的殊胜因缘有关。李文田隐居广东期间,曾与香港商人有所往来。李经常前往香港,有时甚至肩负公务。外交家张德彝于光绪六年(1881)到港,晚宴曾与李文田、李陞会面。李陞为广东新会人,因主办合法的鸦片贸易而成华人首富。光绪七年(1882),李鸿章留意到广东鸦片捐税过高,走私盛行,因此委托李文田前往香港,再度与李陞会面。光绪十七年(1892),李文田回到北京。在他亲自编撰的藏书目录序言中说:

现在(将书)带到天津紫竹林,借贮怡和洋行上等货栈,此地外不近火,内不到人,又经托该行司事人照料,已将箱内书目抄出,可备日后稽查也[20]。

怡和洋行即英国著名老牌渣打洋行。李文田愿意将藏书寄存在银行,又与“司事人”相熟托为照料,想来应该与他长期在港的经营不无关系。作为李氏后裔,李棪在穷困潦倒之时主动向香港富商示好,应与他祖父在香港的经营与人脉有关。

B本归冯香泉所有后,一直在冯家收藏。后冯香泉三子冯钜飞将它赠予同宗兄弟冯秉华(Ping-Wah Fung,1911–1981)。冯秉华出身香港世家望族,于1934年获颁授香港大学中文学院文科学士学位[21]。曾任广东新会景堂图书馆馆长、首届中文学会司库、香港大学中文学会发起人之一。父亲冯平山(Fung Ping Shan,1860–1931),广东新会人,曾创办兆丰行经营海味杂货,开办维吉银号、亦安银号,又创办东亚银行,是东亚银行第一批入股股东及董事[22]。今香港大学冯平山图书馆即以冯秉华之父命名,于1932年12月14日开馆[23]。冯平山育有3个子女:冯秉华、冯秉芬、冯秉芹。其中冯秉芬(Sir Kenneth Fung Ping-fan,1911–2002)为前东亚银行董事兼香港中文大学创办人之一。按照冯钜飞的说法,他遵照母亲黄夫人的意愿将B本送与冯秉华。正因如此,该书才没有和冯香泉的其他藏书一起入藏香港中文大学。1963年2月26日,冯钜飞将3544册古籍善本全部捐给香港中文大学联合书院。次日《华侨日报》专文刊发报道:

故绅冯香泉哲嗣冯巨(按:原文如此)飞珍藏古籍一大批昨赠予联合书院

合计三千五百四十四册

(国际社)本港已故太平绅士冯香泉老先生之哲嗣冯巨飞,为纪念其令先慈黄太夫人,特将其家藏珍贵古籍一批,共达三千余册,赠给联合书院。该院院长郑栋材,除耑函冯氏致谢外,并饬该院图书馆从速办理该批书籍之编目工作,俾得早日闢室专藏,以供阅读,并将在此书库内,悬挂冯母黄太夫人遗照,以彰盛德,永留纪念。

查冯氏赠予联合书院之书籍,全部均为线装古本,计丛书类:《湖海楼丛书》《昭代丛书》《汉魏丛书》《海山仙馆丛书》《唐代丛书》《安吴四种》《正谊堂丛书》《士礼居黄氏丛书》《说郛》等等。总集类:《宋文鉴》《金文最》《元文类》《明文在》等、以及与广东学者有关之文献,如:《学海堂四集》《朱九江先生讲学记》《南海康先生传》等,总共三千五百四十四册,其中尤以后者为治粤学者不可或缺之资料,其价值之贵重,可以想见。

冯氏此举,对孝道之实践,固已足资楷模,其协助发展本港高等教育之热忱,尤为可贵之榜样,亦足见侨港国人中有识之士,对将来中文大学,以及保存发扬我国固有文化期望之殷切。[24]

另据A、B本入藏时的目录卡片,带有“CU-E 62–516”字样,可知目录卡制作于1962年。因此冯钜飞赠B本给冯秉华、冯秉华将B本售与伯克利之事,应发生在1962年之前。否则B本就会和冯氏的其他藏书一起赠予香港中文大学联合书院。此外香港中文大学还收藏有全港最多的甲骨,其中包括由邓尔雅(容庚是他的外甥)之子邓祖玄捐赠中大联合书院的44版,以及李棪惠赠中大文物馆的27版[25]。若非当日李棪将B本赠予冯香泉,香泉之子冯钜飞又将其赠予冯秉华,恐怕B本会和那27版甲骨一样,入藏于香港中文大学。至于B本为何会从冯秉华处流入伯克利,由于文献缺失,已无从详考。

回顾B本的流传与递藏情况,本文得以揭示并复原该书历经李文田、李渊硕、李棪祖孙三代以及冯香泉、冯钜飞、冯秉华同宗三人的传承,自广州至北京,再转至香港,最终在伯克利落脚的漫长历程。B本辗转众手,颠沛流离,进行了一场长达百余年、穿越时空的书籍之旅。

4 余论:流动的书籍,文明的礼物

通过亲自检验和研究,笔者得以重新审视伯克利东亚图书馆藏《历代名画记》A、B两本的地位和价值。A本自汲古阁流出后,辗转归于日本人今关天彭,后入藏三井文库,最终落户美国伯克利。相较而言,B本的流传递藏情况更为复杂。结合钤印、手跋以及赠言,本文完整地复原一段历经两姓三代六人、长达百余年、跨越穗京港美四地的汉籍流传递藏史。

从书籍生产、流通、递藏的过程来看,伯克利东亚图书馆藏《历代名画记》A、B两本可称得上是“流动的书籍”。无论是A本还是B本,它们都辗转于众人之手,在创作、生产、流通、接受和流传各个环节吸引了不同的人士参与进来。这其中既有精英式的文化收藏,又有商业化的文物往来,在“交流循环”(communications circuit)中实现着主体的变换[26]。A、B本多元、动态的流传过程,以书籍为中心形成一个人际圈,纵向上跨越百余年,横向上囊括陆、港、日、美两洲四地。书籍的生命历程及其影响构成一个“运行系统”[27]。A、B本在此运行系统中不仅仅是知识传播的媒介,更是塑造人际关系、传播古典文明的手段。A、B本作为“流动的书籍”,将中国人用汉字书写、在中国刻印的古籍散播到殊方异域,扩大了中华文化的影响力,进而成为全人类共有的文明财富。作为文明的礼物,伯克利东亚图书馆藏《历代名画记》的流传与递藏,不啻是知识全球化进程中的一个典型案例[28]。

(本文写作得到伯克利加州大学东亚图书馆何剑叶、特藏部主任鲁德修(Deborah Rudolph)两位老师的支持和帮助。冯氏家族考证以及《华侨日报》材料,承蒙陈晓平老师帮助考订及代为寻检。版本讨论得到王春伟兄及丁新宇兄指正。特致谢忱!)