视觉象形艺术的“画语权”和“话语权”分析

2024-03-08龚东风

郑 摄,龚东风

(温州医科大学 外国语学院,浙江 温州 325035)

一、引言

视觉象形(以下简称为“视象”)作为认知概念,与格式塔心理学密切相关,它涉及观察者的发现、推理和创造能力,其应用范围延伸到文艺美学和政治学等诸多领域。正如苏轼《题西林壁》所言“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,心理学家鲁道夫·阿恩海姆(1904—2007)指出认识主体对同一客体的观察结果因人而异,一位观察者从山麓到峰顶因视角不同会产生“转形变象”的感觉差异,研究者把每个位置上看到的形象归纳整合就会形成一个变幻莫测的万花筒[1]639。

象形作为一种视觉艺术是一门古老的学问,它聚焦于人们的联想能力,其益智与发现功能在中国传统文化精粹——猜灯谜游戏中体现得尤为突出,这种活动在儿童认识世界的初始阶段是最为有效的启蒙工具。视觉活动绝不是对感性材料的机械复制,而是对客观世界的理性把握和综合加工,它与艺术学、传播学、社会学、政治学等学科深度交叉后焕发出蓬勃生机,我们以王弼的“象、言、意”理论为出发点探讨视觉思维对于创造力建构以及当代国际传播的重要意义。

二、字谜与象形思维

六书是古人认识和书写文字的起点。许慎认为:象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也[2]429。作为儿童认识世界最直观和最有效的方法,视象常常应用于谜语与儿歌方面。“画时圆,写时方;冬时短,夏时长。”对于王安石的这则谜面,王吉甫没有直接解答,而是以童谣应之:“东海有条鱼,无头又无尾;更除脊梁骨,就是这个谜。”古代文人这种利用视象艺术达到锻炼智力目的的谜语还有“兄弟七八个,裹衣围着一根白柱坐(大蒜)”、“三人踢球,一人摔倒(似)”、“斗牛(对顶角)”等,此类谜格遵从了认知心理学的基本原理,从而达到了“视觉思维”的形似与模拟效果。

对象形的系统性论述见于《易经》:“见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法,利用出入,民咸用之,谓之神。”[3]592古代哲学家的视觉物象论反映了“从视象到器形再到制用”以及“化平凡为神奇”的认识规律,在这个过程中,由“象”到“言”的认识过程是形象表达与意念传播的认知增值,是从“画语权”到“话语权”的形态转移。

关于中国文字的象形起源,《周易》认为“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始做八卦,以通神明之德,以类万物之情”[3]607。许慎在《说文解字·叙》里谈道:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书,书者,如也。”[2]429从视象理论衍生出艺术智慧的创作实践古已有之,就造字而言,象形堪称“六书”之始,《西游记》中菩提祖师所住的“斜月三星洞”实为“心眼”之象形模拟;儿童识字之初,老师告诫儿童学习要心无旁骛时,则以谜语“一个锅里炒仨豆,俩豆蹦到锅外头”予以启蒙,这是“心”无旁骛的另一种象形表述。

三、“象、言、意”的象形与形象

“正始名士”王弼在阐述《周易》的世界观和方法论时,对“象、言、意”哲学命题的阐发尤为深刻,他认为人类先有意的领会,然后有象的凸显,之后才是言的表达,其中“象(形)”是认识的起点和枢纽,他在“立象以尽意”的基础上提出“尽意莫若象”的观点。他指出《周易》诸卦多寓于象征,象征作为比拟和概念投射在表意层面,既是一种指点,又是某种启发,当“辞难尽意”时,读者凭借联想和顿悟来领会象意,这就是《周易》的物象释事方法作为认知之源的学理所在。王弼所谓“象以喻意,辞以揭象”,旨在表明卦象和爻象是最直接的表意手段,而清晰地说明卦象和爻象,没有什么比卦辞和爻辞更有阐释力。

视觉思维过程中的“象、言、意”互动理论很早就为中国古代学者所重视。庄子认为“得意而忘言”是智者的最高境界:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”[4]773他把三者归结为从工具到目的的线性关系。王弼在此基础上进一步指出循“辞”以求“象”,“辞”与“象”发挥的是工具功能,“意”才是认识活动的最终目的,我们认为将三者之间的关系比喻为双向车道更为妥切,“意”是认识的起点和终点,离开作为介质的“象”与“言”,“意”则无所附丽。庄子之所以发出“吾安得夫忘言之人而与之言哉”的感慨,是因为在他看来“象与言”是象形思维的“形而下”层次,“意”是哲学家追求的“形而上”层次,在曲高和寡、知音难觅的情况下,于是发出“微斯人,吾谁与归”的感慨。

得“意”而忘“形”的认识论启发人们超越语言的藩篱而对物象进行“相面”,在突破形质拘泥的基础上发挥主观能动性,这种世界观和方法论不仅为阐释表象提供了新视野,它对于人们理解外部世界,对于人生、自然或艺术的审美体验都具有广泛的方法论意义[2]459。中国古代“言”“象”论与阿恩海姆的艺术观点殊途同归,后者认为一切艺术形式的本质在于传达“形而上”的意义[1]74。在现实生活中,视象艺术体现了客体本身所蕴含的“画语权”“话语权”以及观察者的首创精神,我们以象棋为例探讨三者的互动关系。

象棋和陆战棋一样是军事文化的缩影,是对历代战争形态的“象形”模拟。据考证,国际象棋至少已有一千五百年发展史,一般认为它源于古印度的“恰图兰卡棋”,其步兵、骑兵、战车和大象四种棋子是冷兵器时代的象形投射,这种模拟游戏后来在棋子和规则上不断完善,并通过贸易、战争和宗教等多种渠道向四方传播。中国象棋的渊源则有如下说法:“武王所造,其进退攻守之法,日月星辰之象,乃争国用兵战斗之术。以象牙饰旗,故曰象棋。”考古学研究成果表明它是楚汉相争时的产物,另有学者则认为中国象棋成型于北宋,完备于南宋,普及于当下[5]。

四、言传与意会——“话语权”与“画语权”

我们认为象棋之“象”既非前文所述象牙之“象”,亦非象阵之“象”,而是王弼前文所称“象、言、意”之“象”,是行军布阵的概念投射。南宋诗人刘克庄在《象弈一首呈叶潜仲》中对棋盘、棋子的形式和下法做了形象的概括,这首四十六句五言诗把博弈双方比喻为“屹然两国立,限以大河界;连营凛中权,四壁设坚械”。作者还指出其中的“象意”与“形态”问题:“三十二子者,一一具变态。”

“故言者,所以明象,得象而忘言;象者,所以存意,得意而忘象。”王弼在此阐述了“话语权”和“画语权”的辩证关系在客体见之于主体的认识过程中产生的功用问题。国内外初学者接触象棋时常有一种困惑:马别腿是什么概念?楚河汉界全是水,马能过河吗?解答这种疑问需要唤起由联觉经验产生的心理意象,这是一种从“象”到“意”的抽象能力。象棋之“象”是抽象之“象”,这在象棋口诀里体现最为明显:“马走日字象走田,车走直路炮翻山。仕走斜线护帅边,小卒过河不再还。”

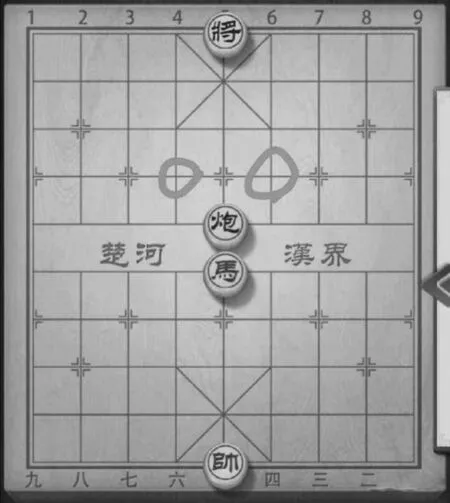

“超越可见部分的界限进而延伸到被遮蔽部分”需要观察者具备一定的推导能力,象棋口诀首先是一个象形问题,对于一个对汉字文化知之甚少的外国入门者来说,理解并运用该口诀并非易事,以图1所示“马走日字”口诀为例,红马五退三、五退四、五退六、五退七均可理解,因为“日”字的象形轮廓比较明显,而五进三、五进七则较为抽象,这中间涉及格式塔理论的断续线弥合(几何学的辅助线)原理;五进四、五进六还涉及所谓的“马别腿”原理。从具体到抽象是视觉思维的创造性运用,王弼强调“忘象求意,其义则明”,亦即认识主体需要掌握“象”和“意”的辩证关系,发挥主观能动性。在考夫卡看来,观察者往往依靠客体的象似性和连续性以及主体的完型能力来建构图象[6],这是一种因应“隧道效应”而形成的“完形填空”能力,米考特称之为知觉的“强制性补足”:从一个球体的正面就可以推测到其背面;一列火车穿过隧洞时,那遮蔽的一部分仍然被视为一个连续体[7]146。这是因为弥补缺口是视觉思维的本能,超越已知的界限向未知领域展延是人类发挥创造力的必由之路。他进而得出结论:在教育中抽象和推导能力值得优先考虑,因为“学生们需要的是创造性思维的训练,其次才是逻辑思维的能力”[7]276。

图1 马走日字

五、视象艺术的“画语权”

“重画以尽情伪,而画可忘也”[2]455,象、言、意双向互动关系所产生的表达力和艺术效果在《神画》中体现得尤为明显:

南唐后主坐碧落宫,召冯延巳论事。至宫门,逡巡不进。后主使使促之。延巳云:“有宫娥着青红锦袍当门而立,故不敢径进。”使随共行谛视,乃八尺琉璃屏画《夷光独立图》。问之,董源笔也。此与孙权弹蝇何异。[7]429

读者从上文可以看出画家描摹的“象意”达到了逼真的艺术效果。象形和形象是一种相辅相成的关系,汉语成语“栩栩如生”同“vivid”在字意方面铆接榫合。阿氏认为每一幅画都是一种陈述,绘画不仅仅是实物的映象,而且是联想的外壳,这种观点同王弼的“象、言、意”主张不谋而合,两人不啻超越时空的文化知音。

“象形”两字见于《周易·系辞上》“在天成象,在地成形,变化见矣”[3]561,又见于《酉阳杂俎》“蚍蜉酒草,一曰鼠耳,象形也”[8]。天文(纹)与地理是一种概念耦合的对应关系,唐代段成式(803—863)把象形作为天文和地理叙事的自觉手段,以下文为例:

旧言月中有桂,有蟾蜍,故异书言月桂高五百丈,下有一人常斫之,树创随合。人姓吴名刚,西河人,学仙有过,谪令伐树。释氏书言须弥山南面有阎扶树,月过,树影入月中。或言月中蟾桂地影也,空处水影也,此语差近。[9]

吴刚伐桂是罪与罚的中国版本,与欧洲版本的西西弗斯、坦塔罗斯、普罗米修斯神话故事形成“互为仿佛”的价值同构关系。与天竺国的月球叙事相比,中国版本珠玉圆满,更加生动形象。“言者,明象者也”,段氏之“言”所建构的“象”,其美学意境已经具备了国际传播的所有要素,文学叙事所表现的“画语权”达到了“得象而忘言,得意而忘象”的艺术感染力。

“意以象尽,象以言著”的“话语权”与“画语权”联动叙事能够起到超常的传播效果,进而增强文化吸引力,中国古代学者很早就认识到了这一点。由“象”到“意”的认识升华过程实际上是一种相面术(Physiognomy),它对于山川风物的“言”“象”阐释能让读者产生情感共鸣和价值认同,从而达到事半功倍的传播效果。明代徐霞客(1587—1641)认为大自然的象形之美和卷舒活泼之意“似雕镂而非雕镂所能及”,他的游记继承了前人的“象形”叙事手法并发扬光大,在描摹天文地理时“言”“象”并用,笔端的虎踞石、狮子岩、巨鼠崖、猪儿山诸般物象“乃附会形似而言之”[10]1503。他反对人(工)定胜天(然)的观点,认为“有因而雕绘之者,反失天(然)真(实),则真之害也”[10]809。

“象、言、意”视象叙事方法就本质而言是一种阐释学,汉斯-格奥格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900—2002)认为它是一门言语、对话以及理解的学问,他强调“视域融合”既是认识媒介又是传播工具[11]。阿氏认为视觉思维是把物理学和心理学联结起来的纽带和媒介,他把意象比喻为思维活动的血肉之躯[7]32,鲍桑葵认为一切美都寓于想象中,自然之美和艺术之美的区别在于认识主体的审美能力,前者存在于转瞬即逝的心灵契合(如天空的云朵象形),后者存在于“天才人物”的直觉之中,这种直觉经记录、阐释、提炼、升华而固定下来[12]。

六、“画语权”是动力事件

视象作为一种古老的“相面术”,它对客观事物的表象认识带有主观倾向,我们称之为主体间性,如果为大多数人所接受而成为共识,则成为主体共性,比如地理学家将亚平宁半岛称为威灵顿战靴(Wellington Boot),将西西里岛称为三角岩(Triangular Rock),两者业已成为世界各国地理爱好者的最大共识。

令艺术家感兴趣的往往不是主体共性,而是主体间性,因为后者涉及“天才人物”的直觉,而这种顿悟或者智慧火花是创造力的源泉,观察世界地图涉及几何学和心理学,我们以“非洲政区图有多少个人物肖像”为例,用王弼的“象”“意”学说阐述主体间性的阐释力和创造性。

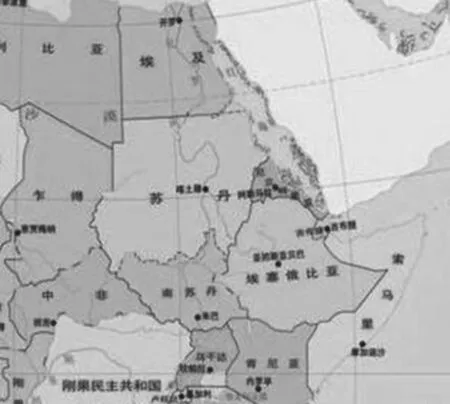

从高空俯瞰大地,地表并不存在由国界线勾勒出的国家疆域(图2),正是制图者的人为因素,再加上读图者的想象能力,人们对版图的认知得以完成“象”与“意”的转换。发现一个国家的版图象形,观察者需要主调与副调的映衬、前景与背景的对照,还需要变换角度、弥合断续线以及运用空间几何学原理并开发想象能力(图3)。

图2 无国界线的非洲地图

图3 带国界线的非洲地图

我们让非洲留学生对东非地形图(图4)和东非政区图(图5)进行比对观察,其中一位通过图形组合和赋色加工后得到了这样一幅意象:埃塞俄比亚(飘扬的金发)+索马里(白色的右臂)+乌干达、卢旺达、布隆迪(白色的左臂)+肯尼亚(棕色夹克)+坦桑尼亚(蓝色裙子)+马拉维、莫桑比克(右腿)+赞比亚(左腿)=一个面向红海抚摸秀发的少女背影。发挥艺术想象力需要扩大视角和拓展格局,如果进一步拉大观察范围,把厄立特里亚染成紫色并成为拼图的一部分,一个贝雷帽则浮现出来,把吉布提涂为蓝色,则会发现一个宝石发卡的象形(图5)[13]124。

图4 东非地形图

图5 东非政区图

在我们用图6 对读图者进行“意象”测试时,一位阿根廷儿童把埃塞俄比亚看成企鹅的右翅,把中非共和国视为左翅,埃及为头部,苏丹和南苏丹合起来成为这只企鹅的胸部和腹部(图7);另一位越南儿童则发现厄立特里亚和埃塞俄比亚组成另外一只“迷你企鹅”。图5和图6中的埃塞俄比亚版图本身并无变化,而是文化背景各异的读图者站在不同的观察角度得出了不同的“意象”。埃塞俄比亚版图作为一块“七巧板”充当了不同的组件,其角色随搭配需要而改变,这就是所谓的叠加效应[1]304。

图6 多国疆域拼图

图7 “企鹅”意象

值得强调的是,观察者在由“象”到“意”的认识过程中融合了各自的历史文化和个人经验,认识结果有趋同的一面,也有独特的一面,所有的创造力都为世界提供了一个发现的视角。譬如下图:

在我们的心理学实验中,男女学生之间的认知结果存在差异性,一位男生把乍得版图轮廓单独作为一个平面几何图形来看,由“象”到“意”得出的结论是一位戴平天冠的愤怒国王(图8);一位女生认为它宛如一位郁闷博士,最西端的乍得湖是其硕大鼻子所在,而且是蓝色的鼻子;靠近喀麦隆(孔雀状尖角)的地方是其下唇(图9),这种认识获得较多中外读图者的认同。

图8 前景与背景

图9 版图组合效应

当把视角进一步拉大时,读图者的发现成果会更加丰富,中国学生把乍得下方的中非版图看作一个围脖,而把上方的利比亚版图看成一顶暖帽,光头强的形象就凸显出来(图9);我们把同样一幅图片拿给阿拉伯人辨认,一名埃及留学生把突尼斯版图作为牛角状帽饰也加进来作为拼图的一部分,认为这是一幅《天方夜谭》的阿拉丁形象。按照格式塔原理,一切形象均建立在观察者前期经验累积的基础之上,“画语权”以及“话语权”的建构都为各自的历史文化发声并维护各自解释权的正当性(justified)。

视觉是一种能动性很强的认识形式,当一个人审视某个特定图形,他会通过材料筛选、排列组合等相面术得出符合自己需要的意象,除了性别不同得出的“意”有所差别,来自不同国别的观察者,其认知结果往往反映出多样化的历史文化属性,并在此基础上争取国际话语权。以朝鲜半岛的“象”与“意”为例,如下图所示:

朝鲜地理学家李重焕(1690—1756)在他的代表作《择里志》中有这么一段记述:“大抵古人,谓我国为老人形,而坐亥向巳,向西开面,有拱揖中国之状,故自昔亲昵于中国。”结合1402 年朝鲜的古地图《混一疆理历代国都之图》,这段文字的“象”与“意”与图10高度耦合。

图10 混一疆理历代国都之图(1402)

俄国学者谢·卡拉-穆尔扎(С.Кαрα-Мурзα,1938—)把地图比喻为一面魔镜,思想家按照各自的政治逻辑对它加以揣摩并塑造自己需要的形象从而达到操纵意识的目的[14]125-126。日本人小藤文次郞1903年在绘制《朝鲜全图》时发现“朝鲜半岛形似一只兔子”(图11),他的说法受到日本殖民当局的认同,随着侵朝步伐加快,这种政治话术在1908年首次写入地理教科书并产生了一定的国际影响。同年,一位十八岁朝鲜志士创办《少年》杂志并在创刊号上登载《槿域江山猛虎气像图》,这位将朝鲜半岛描绘成斑斓猛虎的作者便是后来的史学家、文学家及独立运动领导人崔南善(1890—1957)。

图11 朝鲜半岛形似图

就朝鲜半岛视象而言,中国小学生格式塔图形建构的结果有“鸡嗉子”和“装粮食的大麻袋”,这种认知尚停留在朴素结构主义(naive structuralism)层次,对照朝鲜发行的邮票(图12)和韩国的旅游纪念品(图13),两国政府的地图想象都融合了历史文化和地缘政治等宏大叙事,是一种更高级的理念完型(conceptual gestalt),韩朝两国政治观念迥异,但在建构民族精神共同体方面则高度一致。天文和地理领域的视象往往涉及政治话语,它是观察者动机的自我投射,阿氏认为只有描述对象和命意的目标一致时,创造性思维才算成功,当且仅当观察者赋予意象以“生命力”的时候,建立在感染力之上的作品才能达到传播效果[7]383。

图12 朝鲜邮票(2017)

图13 韩国亚洲工艺纪念品

七、结语

视觉客体并非总是可以用语言进行完整表述,这就是我们所说的词不达意问题,因为描述性和解释性的语言只能部分达“意”,不少中外学者注意到了这种“只可意会不可言传(beyond words)”的表达瓶颈,就艺术生产而言,认识主体不重视象形表意而过于依赖语言媒介会在一定程度上妨碍他的发现能力和表达效果。格式塔心理学首创于1912 年,广泛应用于二十世纪上半叶,在这个发展过程中,它的奠基人韦太默、柯勒和卡夫卡大都把各自的学说与文艺理论紧密结合起来,他们对视象的能动性解释旨在提升观察者透视事物的能力,其世界观和方法论对创造性思维能够起到巨大的唤醒作用。

每一位观察者都是按照自己的意图塑造世界的,这就是视觉思维的动力学特征。格式塔心理学把结构主义理论比作用砖块和水泥砌成的物质大厦,批评其拥趸缺乏想象空间,亚里士多德曾经提出“心灵没有意象就永远不能思考”的主张,阿氏则以大量的实验证明许多创造性思维是经由意象实现的,是通过选择以及剪辑等手段合成的新“象”[1]5。我们发现视象是增强感知能力的有效手段,没有敏锐的观察和整合能力,要培养创造性思维是一项不可能完成的任务。卡拉-穆尔扎极为看重视象对于社会学的意义,认为“唯有形象能够吸引群体并作为群体行动的推动力”[14]122。法国传媒学者雷吉斯·德布雷(Régis Derbray,1940—)对传播学有精到的研究,他认为视象时代的“图像复兴运动”无疑将重新成为能量的源泉和行动的手段,从这个意义上来看,“画语权”和“话语权”研究对于讲述中国故事以及国际形象的有效建构具有重要现实意义[15]。